|

Copyright. Ce site est gratuit et sans publicité. Je n'en retire aucun bénéfice financier. C'est le fruit d'une démarche totalement désintéressée. Si vous êtes détenteur d'un copyright non mentionné, je vous invite à me contacter. Ce fait est involontaire. Le document en question sera immédiatement retiré. Merci donc pour votre indulgence, pour ce qui n'est qu'un travail amateur. Fondé en 1915 à Turin par Giacinto Ghia, racheté par Ford en 1973 et abandonné en 2001, Ghia est l’un des plus anciens carrossiers automobiles italiens. Si l’activité de Ghia a été très liée à celle de Chrysler entre 1951 et 1965, elle a aussi concerné des constructeurs européens et japonais. Nous abordons ici cette activité internationale du carrossier, qui a été une véritable pépinière de talents à partir des années 1930. Ce dossier s'articule sur trois chapitres : les dirigeants, les stylistes et designers, les voitures produites. Cette dernière partie bien qu'étoffée n'a pas l'ambition d'être exhaustive. Le présent dossier ne s'intéresse qu'aux modèles étudiés et/ou assemblés par Ghia jusqu'en 1973, à l'exception de toutes les voitures produites en collaboration avec Chrysler, étudiées par ailleurs. Les dirigeants Giacinto Ghia, 1915-1944 Giacinto Ghia naît le 18 septembre 1887 à Turin. Fils d'un employé municipal, à la mort de son père, le jeune Giacinto doit pourvoir aux besoins de la famille. Il rentre en usine à 13 ans, et devient l'un de ces innombrables enfants ouvriers qui font tourner l'industrie locale. Par hasard, un carrossier le recrute. Il est amené à fabriquer des carrosses à une époque où l'industrie automobile est encore balbutiante. Dans la rue, il observe les premiers engins sans chevaux, qui le fascinent. En 1910, Ghia est recruté chez un vrai constructeur automobile, dénommé Rapid, la marque créée par Giovanni Battista Ceirano, un pionnier de l’automobile italienne. Le jeune Giacinto est adroit de ses mains et volontaire. Il sait se faire apprécier, et gagne vite du galon. D'apprenti, il passe mécanicien spécialisé, puis mécanicien d'essai, un poste alors prestigieux et enviable. En 1914, Giacinto Ghia rentre chez Diatto comme pilote d'essai. En 1905, les frères Pietro et Vittorio Diatto se sont lancés dans l'automobile à Turin, en s'associant avec le français Adolphe Clément, sous le nom de Diatto Clément. Diatto se dote de moyens industriels très perfectionnés. L'entreprise compte à ses débuts près de 500 salariés. En 1909, Adolphe Clément cède sa participation aux frères Diatto. En 1910 débute l'exportation vers différents pays européens, la Russie, l'Amérique et l'Australie. A la fin des années 1910, Diatto est devenu le troisième plus important constructeur italien. Giacinto Ghia contrôle les châssis des nouvelles voitures. Lors d'un essai en compagnie d'un client maladroit, il est projeté sur la route, et s'en sort avec deux jambes fracturées. Après deux mois d'hospitalisation, il est contraint d'envisager une réorientation professionnelle. L'alternative est simple, soit il reprend un poste d'ouvrier, soit il lance lui-même son affaire. En 1915, Ghia ouvre un petit atelier de carrosserie où il commence par travailler en collaboration avec Diatto, avant d'habiller d'autres châssis. A cette époque, les carrosseries sont encore construites à la manière des calèches. Ce n'est guère très difficile. La main d'oeuvre qualifiée est abondante, et il n'est pas nécessaire de procéder à de lourds investissements. Quelques outils de menuisier suffisent.

Giacinto Ghia naît à Turin en 1887. Très jeune, il travaille chez les premiers constructeurs automobiles, où, au fil des ans, il acquiert une belle expérience technique. Il franchit les échelons, et on le retrouve en 1914 pilote essayeur chez Diatto. Victime d’un accident, sa vie professionnelle est bouleversée. Il décide d’ouvrir une carrosserie artisanale. C'est la guerre. Le modeste atelier réalise ses premières carrosseries sur des châssis Diatto, Scat et Itala. Copyright En 1919, Giacinto Ghia s'associe avec un certain Gariglio, dont on ne sait pas grand-chose, si ce n'est que son nom est apparemment courant parmi les bouchers turinois ... Les deux hommes fondent l’entreprise Ghia & Gariglio à Turin. Gariglio semble jouer le rôle du bailleur de fonds. L'activité est suffisamment rentable pour envisager un agrandissement. L'automobile n'est plus exclusivement un objet pour jeunes gens fortunés. Sa conception devient plus sérieuse. La pratique de la course automobile se développe. Giacinto Ghia a désormais les moyens de s'offrir une Diatto, et de courir la Targa Florio en 1919 et 1921. A cette époque, sur la même épreuve, un autre jeune pilote ambitieux fait parler de lui, il s'appelle Enzo Ferrari. En 1919, Giacinto Ghia rate sa chance de gloire sportive. Pour éviter un enfant imprudent qui traverse la rue, il fait un écart et écrase sa voiture contre un mur. Il est contraint à l'abandon. Il s'en sort plus honorablement en 1921, en terminant la course en seizième position. En 1921, la carrosserie Ghia & Gariglio connaît un accroissement de ses activités avec un gros contrat pour la construction de carrosseries pour le nouveau dérivé sportif de la Fiat 501.

Fiat 501 S Ghia, 1924. Fiat apporte une autre dimension à Ghia en lui confiant à partir de 1921 l'habillage de châssis. La réussite de Ghia devient étroitement liée aux choix de Fiat. Copyright Le partenariat entre Ghia et Gariglio bat de l'aile à partir de 1922. Gariglio, qui veut accroître ses revenus, prend une participation chez le fabricant de lunettes de course Meyrowitz, utilisées par tous les as de l'aviation et les champions de courses cyclistes, motocyclistes et automobiles. En 1923, Giacinto Ghia se retrouve un moment seul, avant de s'associer avec Actis. Ainsi voit le jour la Carrozzeria Ghia & Actis. Le marque Ghia est suffisamment forte pour que ces changements soient indolores, les financiers ne se mêlant pas du quotidien. La petite usine emploie une trentaine de personnes, et fabrique deux à trois carrosseries par mois. Le principal assistant de Giacinto Ghia est son beau-frère, Giorgio Alberti. Les deux hommes sont très différents. Il se dit que Giacinto Ghia accepte cette présence, car il s'agit du mari de sa petite soeur, née après la mort de leur père, qu'il a toujours voulu protéger. L'expansion du marché automobile dans les années 1920 est source d'opportunités. Ghia cesse la production de châssis, et se spécialise dans les carrosseries. Ses clients sont à la fois de riches particuliers, mais aussi de grands constructeurs. Outre Diatto, Ghia travaille pour Scat, Fiat, Lancia et Spa. Ghia est par ailleurs sollicité par ses confrères en manque de capacité.

Itala 61 Spyder Ghia, 1927. Ghia fait la différence avec nombre de ses confrères, car il possède l'intuition, le bon goût et le sens de l'équilibre d'un grand maître carrossier. Copyright En 1926, Giacinto Ghia devient le seul maître à bord. La raison sociale change une troisième fois. Le carrossier s'intéresse de plus en plus aux voitures sportives, et ses travaux dans cette voie sont de plus en plus appréciés. Un nouveau challenge s'impose aux carrossiers. Il s'agit de proposer des carrosseries plus souples. En effet, le réseau routier n'évolue que lentement, alors que la puissance des automobiles progresse, ce qui met à rude épreuve les caisses traditionnelles trop rigides. Le système Weymann notamment répond à ces nouvelles contraintes, mais ce n'est pas le seul. Ghia apporte sa propre solution.

L'une des voitures de sport italiennes les plus connues au début des années 1930 est la Fiat 508 S, alias Balilla Sport. Cet exemplaire carrossé par Ghia date de 1934. Copyright Au milieu des années 1930, la Carrozzeria Ghia atteint sa pleine maturité. Sa réputation de maison sérieuse et fiable n'est plus à faire. Le carrossier fait preuve d'audace, tout en respectant certaines traditions. Cela plaît à la bourgeoisie italienne, qui aime de temps en temps se montrer moins conservatrice qu'elle n'en a l'air. Giacinto Ghia a atteint une position sociale enviable qui lui permet de vivre confortablement. L'homme a parfaitement su s'adapter à sa clientèle particulièrement raffinée, et souvent mieux que ses confrères aux mêmes origines modestes. En 1930, un nouveau rival arrive sur le marché des carrosseries haut de gamme. Le jeune Pinin Farina vient de quitter les Stabilimenti Farina pour s'installer à son compte. Comme Giacinto Ghia, Pinin Farina veut faire preuve de modernité. L'un et l'autre travaillent avec un certain Mario Felice Boano, entrepreneur indépendant, qui jouera bientôt un rôle majeur chez Ghia. Une profonde amitié va rapprocher Giacinto Ghia et Mario Felice Boano. Ghia apprécie la qualité des réalisations de Boano, tandis que ce dernier a de l'estime pour la capacité de travail de Ghia, même s'il constate que ce n'est pas un excellent administrateur. En 1935, Ghia produit environ huit voitures par mois. Même si le père de Giacinto Ghia n'est qu'un employé de mairie, et que sa mère est analphabète, ses parents n'en possèdent pas moins certains talents artistiques. Le père joue de la trompette, et son épouse a un goût inné pour le beau et l'élégance. Les soeurs de Giacinto qui se sont lancées avec succès dans la mode vestimentaire semblent avoir hérité de ces talents. Même la femme de Giacinto Ghia est dans le métier, puisqu'elle dirige un grand atelier de couture à Brescia. Le couple n'a pas d'enfants, et vit pratiquement séparé, Giacinto à Turin en ne se privant pas des mondanités, et son épouse à Brescia. Giacinto est un Monsieur, un homme élégant et courtois.

Alfa Romeo 6C 2300 Cabriolet, 1937, par Ghia. A cette époque, Ghia habille environ huit voitures par mois. Copyright Le 10 juin 1940, l'Italie entre en guerre. Giacinto Ghia tente de ne pas se laisser entraîner dans la machine fasciste. Toutes les activités liées au luxe sont mises en veille. Les ateliers sont affectés à la production de fournitures militaires et d'ambulances. Ghia fabrique aussi des bicyclettes, en y mettant un peu plus de style que ses concurrents. Il est très chic de pédaler sur une Ghia ! Giacinto Ghia laisse la direction de l'entreprise à son beau-frère Giorgio Alberti. Les ateliers tournent au ralenti. Il rejoint sa mère et son épouse qui vient de fermer sa maison de couture. Giacinto Ghia, qui n'a jamais cessé de travailler, retrouve paradoxalement un peu de sérénité. Avec sa concentration d'usines automobiles, Turin est une cible naturelle pour les bombardements alliés. Malheureusement, les ateliers Ghia sont atteints en 1943. Touché moralement au plus profond de lui-même, Giacinto Ghia décède le 21 février 1944 à seulement 56 ans, d'une angine de poitrine. Quelques mois plus tard, sa mère et son épouse décèdent à leur tour. Ces trois disparitions vont compliquer la succession. Mario Felice Boano, 1946-1954 Les descendants ne souhaitent pas reprendre en main l'entreprise familiale. Ils ne veulent pas non plus confier cette charge à Giorgio Alberti. Giacinto Ghia semblait du même avis, puisque avant son décès, il avait désigné son éventuel successeur, en la personne de Mario Felice Boano. Quand il est contacté par la famille Ghia, Mario Felice Boano hésite. On lui demande de quitter une affaire qui fonctionne plutôt bien, pour se lancer dans une nouvelle aventure dont il ne maîtrise ni les tenants ni les aboutissants, et ce dans une période de redémarrage économique où tout fait défaut. Chez Ghia, il faut pratiquement repartir de zéro. Mais après moult discussions et demandes de garanties, Boano accepte finalement de relever le défi. Il lui en faudra de l'énergie et de l'ambition. Accessoirement, le sort de Giorgio Alberti n'est pas encore tranché. Celui-ci n'a aucune envie de céder sa participation dans l'affaire Ghia. Alberti et Boano relancent l'activité de carrosserie en 1946. Le marché de l'automobile s'est éteint avec la guerre, et il n'y a quasiment plus de châssis à habiller. Lancia est aux abonnés absents, tandis que Fiat se fait tirer l'oreille pour livrer quelques châssis de Fiat 1500. Alfa Romeo préfère travailler avec ses voisins milanais Touring et Castagna, sans pour autant totalement abandonner Ghia, à qui il livre quelques châssis de 6C2500.

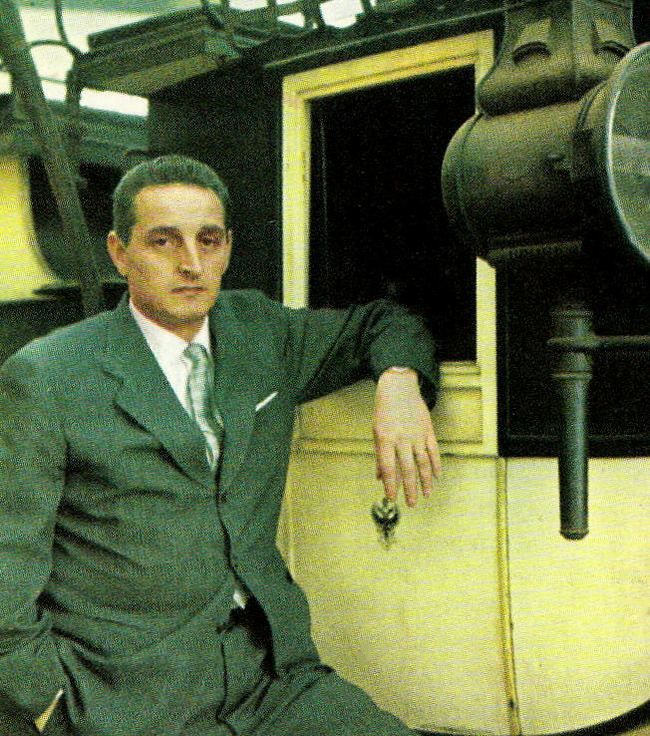

Mario Felice Boano. En 1947, Mario Felice Boano finit par convaincre Giorgio Alberti de lui céder ses parts dans Ghia. Il est désormais le seul maître à bord. Copyright Mario Felice Boano va faire des miracles. Comme il ne reste plus rien de l'ancienne usine, il considère à juste titre qu'une reconstruction sur l'emplacement des débuts prendrait trop de temps, et laisserait Ghia dans une situation désavantageuse, alors qu'il s'agit au contraire de tirer le meilleur parti de l'inévitable redémarrage d'après-guerre. Il transfère donc l'activité sur un nouveau site, via Tommaso Grossi. Celui-ci présente l'avantage d'être relié au réseau ferroviaire, ce qui permettra d'exporter plus facilement les productions. Ghia vise en effet de plus en plus les marchés étrangers. D'ailleurs, le carrossier tente d'y nouer des liens d'affaires. Bien que succédant à Giacinto Ghia, Mario Felice Boano déclare son intention de conserver la raison d'être de Ghia, c'est-à-dire produire des voitures de haute qualité en nombre réduit. La concurrence est plus rude que jamais entre les différentes carrozzeria. Ghia retrouve peu à peu ses lettres de noblesse. Il vise à cette époque une manifestation majeure, le concours d'élégance de Monte-Carlo de 1947. Ghia va y conforter sa renommée en exposant au prix de gros efforts cinq voitures, et en remportant trois prix. Les deux plus proches collaborateurs de Mario Felice Boano sont son fils Gian Paolo, et Luigi Sibille, un de ses anciens collaborateurs. Ils ont en charge la partie technique, jusqu'à la réalisation des voitures.

Chez Ghia, la clémence du temps permet la finition en plein air de cette Alfa Romeo. Les dimensions des voitures après habillage sont généralement amplifiées. Mais une étude poussée des formes et du montage permet une réduction du poids et une amélioration de la performance par rapport au modèle de série. Copyright En 1954, à la suite d’un différend entre Mario Felice Boano et Luigi Segre, son ingénieur en charge de la partie commerciale depuis 1949, actionnaire de Ghia, le premier décide de se séparer du second. Contre toute attente, Luigi Segre, appuyé par quelques banquiers bien placés, rachète les parts de Boano. Celui-ci est contraint à la démission, et part fonder sa propre affaire. Segre prend la direction de Ghia. Il va trouver les moyens de réaliser ses ambitions, notamment grâce à un accord majeur avec Chrysler, contrairement à Mario Felice Boano qui a plus souvent joué la prudence. Quatre ans après avoir créé leur propre studio, Mario Felice Boano et son fils Gian Paolo concluent un accord avec Fiat. Ils seront à l'origine de la création du Centro Stile Fiat. Luigi Segre, 1954-1963 Nous sommes en 1948. Un ami de Mario Felice Boano, Vittorino Viotti, carrossier lui aussi, vient de recruter un jeune homme très prometteur, un ingénieur en charge de la partie commerciale de son affaire, Luigi Segre, né en 1919. Viotti, qui peine à assurer seul la charge élevée de ce salaire, propose de partager les services de Segre avec Boano. En peu de temps, la nouvelle recrue démontre son efficacité. Segre visite l'ensemble des distributeurs italiens de Ghia et motive les troupes. Les commandes affluent. Plutôt que de continuer à le payer à la commission, Boano lui propose de prendre part au capital de Ghia, ce qu'il accepte.

Luigi Segre commence à travailler dans l'entreprise de construction de son père, mais sa carrière et ses études sont interrompues par le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Il s'oppose à l'occupation de Naples par les troupes allemandes. A l'arrivée des alliés, il se met à la disposition du commandement américain, et devient agent de liaison entre l'Office of Strategic Services (le fameux OSS) et les partisans. Il commence alors à maîtriser l'anglais et à se familiariser avec la façon de penser américaine, ce qui lui sera fort utile pour mener à bien les discussions avec Chrysler. Copyright Il devient ainsi associé de l'affaire à hauteur d'un tiers du capital. L'accord entre Mario Felice Boano et Luigi Segre stipule que le paiement des parts du capital se fera plus tard, quand il aura de quoi payer. Segre parvient à vendre les prestations de la carrosserie à des tarifs plus élevés qu'auparavant, mettant en avant la renommée de Ghia. C'est lui qui est à l'origine de la longue coopération qui va unir Ghia et Chrysler. Lors de l'un de ses voyages en Amérique en février 1963, Segre se plaint de fatigue, et se rend à l'hôpital Henry Ford de Détroit pour un contrôle. Les médecins lui annoncent que non seulement il souffre de problèmes à la vésicule biliaire, mais qu'en plus il est impératif de lui retirer son appendice dans les meilleurs délais. Cela n'arrête pas Segre qui poursuit son voyage d'affaires. De retour à Turin, il prend rendez-vous dans le principal hôpital de la ville, où travaille l'un de ses amis, qui va se charger de l'opération. Il décède le 26 février 1963 suite à une erreur médicale. Pour Ghia et pour toute la carrosserie italienne, c'est une perte considérable. L'essentiel des contrats en cours reposent sur les relations de Segre. Sa disparition aura des conséquences sur le devenir de l'entreprise. C'est l'époque où toutes les carrozzeria les plus importantes, qu'il s'agisse notamment de Pininfarina, Bertone ou Touring, sont en train de passer du statut d'entreprise artisanale à celui d'entreprise industrielle. Hélas, avec la disparition de Luigi Segre, il n'y a plus personne chez Ghia pour mener à bien ce type de projet très ambitieux.

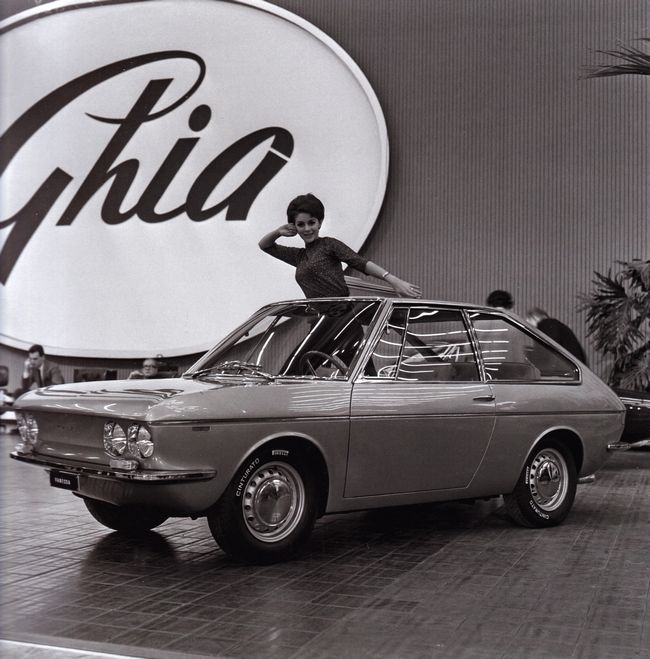

Luigi Segre. L'homme est réputé colérique et changeant, aussi impatient que n'importe quel homme ambitieux. " Quand il est en colère, il crie si fort que l'on peut l'entendre dans toute l'usine", se souvient Filippo Sapino. Copyright Giacomo Gaspardo Moro, l'assistant personnel de Luigi Segre, décrivait son patron comme étant un homme dynamique et visionnaire, un grand voyageur. Il a été le premier turinois à faire des affaires aux Etats-Unis. Grâce au coupé Karmann Ghia produit avant tout pour le marché américain, Ghia a longtemps été plus connu outre-Atlantique que Pinin Farina. Giacomo Gaspardo Moro, 1963-1967 A la mort de Segre, en l'absence d'héritier capable d'assurer la responsabilité directe de l'entreprise, Luisa Berto, la veuve de Luigi Segre, en confie la direction à Giacomo Gaspardo Moro, présent chez Ghia depuis 1960. Toutefois, l'absence d'un leader charismatique comme Luigi Segre, auquel les équipes peuvent s'identifier, se ressent. Giacomo Gaspardo Moro s'efforce de ralentir la fuite des clients et des meilleurs éléments de l'entreprise. La Présidence de la société est assurée temporairement par M. Gallieni de Alassio, un parent éloigné de Segre, banquier de profession. Celui-ci se met en quête d'un investisseur pour poursuivre le développement de l'affaire. Un homme manifeste son intérêt, Rafael Leónidas Trujillo Martínez (1929-1969), connu sous le nom de Ramfis Trujillo, fils de l'ancien dictateur dominicain assassiné en mai 1961. Les Trujillo ont toujours manifesté un vif intérêt pour les voitures à hautes performances. Le père a été l'un des premiers acheteurs d'une Pegaso Z-102 à la flamboyante carrosserie Touring. La famille, propriétaire d'une Chrysler Ghia Crown Imperial, connaît évidemment l'extraordinaire savoir faire de Ghia. Ramfis Trujillo possède un important patrimoine en Suisse. Il place son argent dans différentes activités, comme des écuries de chevaux de course, ou dans des objets d'art. Des discussions s'engagent entre la famille de Luigi Segre et les représentants de Trujillo, qui craignent de laisser la gestion de Ghia entre les seules mains de Giacomo Gaspardo Moro. Celui-ci leur apparaît comme manquant d'expérience. Ils souhaitent que la présidence de Ghia soit assurée par une personnalité reconnue du monde de l'automobile. La famille Segre, encore propriétaire d'une part minoritaire au capital, a la charge de ce recrutement. Giacomo Gaspardo Moro se voit déléguer cette recherche. Il pense la trouver en la personne de Gino Rovere (1897-1965), un ancien pilote automobile, dirigeant au milieu des années 1930 de la Scuderia Subalpina créée par Maserati pour rivaliser avec la Scuderia Ferrari, travaillant désormais pour Ford en Italie, et ami personnel d'Henry Ford. Il est président de l'UNRAE, l'association des importateurs italiens de voitures étrangères. L'homme dispose évidemment d'un épais carnet d'adresses, autant en Europe qu'aux Etats-Unis. Dans un premier temps, Rovere décline l'offre qui lui est faite, avant de se raviser. Il s'entretient avec les membres de la famille Trujillo, avec lesquels il définit une nouvelle stratégie pour Ghia. Puis il rencontre les personnes qui comptent chez le carrossier. Ses compétences et son savoir être séduisent d'emblée. Mais sa présidence est de courte durée, puisqu'il décède en juillet 1964. Giacomo Gaspardo Moro se remet à la recherche de l'homme providentiel, mais sans résultat. Il convainc la famille Trujillo de ne pas laisser tomber Ghia. Un homme d'affaires milanais, le professeur Marcantinio, est nommé Président. Giacomo Gaspardo Moro conserve son poste de directeur général, et Maître Piquet est le représentant des Trujillo. L'arrivée de capitaux apporte un peu de sérénité chez Ghia. Mais dans les faits, cette participation financière de Rafael Leónidas Trujillo Martínez s'associe plus à une distraction, qu'à une réelle volonté de faire de Ghia un fleuron de la carrosserie italienne. Trujillo ne visite l'entreprise qu'une fois par an, et cela ne lui prend pas plus d'une heure. Giacomo Gaspardo Moro gère donc le quotidien. La survie de l'entreprise repose sur ses épaules. Sa principale mission est de trouver des clients pour faire tourner l'affaire, sans même pouvoir compter sur les nombreuses relations de Trujillo. Il trouve en la personne de Mario Capitani l'homme de confiance qui prend en charge la direction commerciale. Les disparitions successives de Luigi Segre et de Gino Rovere touchent profondément l'entreprise, et la charge de travail est au plus bas en ces années 1963 et 1964. Plusieurs contrats arrivent à leur terme, en particulier avec Chrysler. Jusqu'à une date récente, chaque fois que les Japonais ont sollicité les services de Ghia, le carrossier a décliné les appels d'offres. L'industrie automobile nippone est encore balbutiante, et la présence des constructeurs japonais en Europe tout à fait confidentielle. Chez Ghia, on craint de se faire copier. C'est en effet la réputation qui colle aux Japonais. La méfiance est donc de rigueur. En 1964, Ghia finit par succomber aux flatteries de l'Orient, et accepte de travailler pour Isuzu. Giacomo Gaspardo Moro a un certain flair pour dénicher des talents. Et il vient d'en trouver un qui va remettre pour un temps Ghia sur les rails, un certain Giorgetto Giugiaro ... qui jusqu'à cette date oeuvrait pour Bertone. Alejandro de Tomaso Bien qu'il soit né à Buenos Aires en 1928, Alejandro De Tomaso n'est qu'à une génération de ses origines italiennes. Son père, représentant parlementaire en Argentine, meurt alors qu'il n'a que cinq ans. Sa mère est issue d'une famille espagnole appartenant à l'aristocratie. A l'âge de vingt ans, le jeune Alejandro dirige le domaine familial. Mais il est bien déterminé à établir sa propre carrière. Il devient conducteur de camion, puis éditeur de journaux. En 1950, il commence à courir sur une ancienne Bugatti dans la région de Buenos Aires. Déçu par le gouvernement Perón, il quitte l'Argentine en 1955, pour s'installer au bénéfice d'une réputation naissante comme pilote automobile en Italie. C'est chez Maserati qu'Alejandro De Tomaso rencontre Isabelle Haskell, avec laquelle il fait équipe en compétition avant de l'épouser. En 1957, De Tomaso devient pilote pour Osca, dirigé par les frères Maserati. Il accumule les victoires. Chez Osca, on ne veut pas entendre parler du moteur arrière. De Tomaso fonde donc sa propre affaire en 1958 afin de construire une voiture de sport de ce type, avec un moteur ... Osca. Mais celle-ci n'est pas engagée en course pour des raisons légales. Fin 1959, De Tomaso participe à sa seule course de Formule 1, mais il est contraint à l'abandon. La même année, il fonde De Tomaso Automobili à Modène, où il assemble des voitures de course. Bien déterminé à produire un modèle pour la route, il conçoit en 1963 un châssis en tôle d'acier supportant un moteur de Ford Cortina. Mario Fissore dessine et fabrique dans ses ateliers les premiers exemplaires de la Vallelunga. Mais les relations entre Fissore et De Tomaso se tendent. Depuis la mort de Luigi Segre, les liens entre Ghia et De Tomaso sont au contraire plus étroits. De Tomaso négocie alors auprès de Giacomo Gaspardo Moro la poursuite de la production de la Vallelunga dans les ateliers Ghia. Les deux entrepreneurs y trouvent leur compte. Ghia a besoin d'activité.

Alejandro De Tomaso, pilote argentin de renom, fonde en 1963 la marque automobile qui porte son nom. Devenu entrepreneur, il a l’ambition de produire des voitures de Grand Tourisme, rivales des Ferrari, Maserati ou Lamborghini. Ce marché lucratif est en pleine expansion dans les années 1960. Copyright Le caractère tempétueux de De Tomaso et la manière qu'il a de trouver sans cesse des idées nouvelles fascinent les gens de chez Ghia. Le carrossier essaye vaille que vaille de survivre, alors il n'est pas trop regardant envers cette personnalité atypique. Petit à petit, De Tomaso devient le meilleur client de Ghia. Alejandro De Tomaso, qui observe la situation chez Ghia, comprend que Trujillo se lasse de sa danseuse. Il aimerait bien lui racheter l'affaire, dont il pressent l'énorme potentiel. Pour parvenir à ses fins, il obtient le soutien financier de la firme américain Rowan Industries, où ses deux beaux-frères occupent d'importantes fonctions. En mai 1967, Rowan Industries rachète les actions de Trujillo, et celles qui sont encore la propriété des héritiers de Segre. Si Trujillo n'est pas trop difficile à convaincre, Giacomo Gaspardo Moro pose ses conditions. S'il reconnaît la capacité de De Tomaso à proposer des idées nouvelles, à innover, il ne lui attribue aucun talent de gestionnaire, et souhaite conserver cette responsabilité. De Tomaso ignore totalement la clause exigée par Moro, et prend directement la direction de Ghia. La forte personnalité de De Tomaso ne cadre pas avec celle plus discrète de Moro. Ce dernier préfère démissionner. Son homme de confiance, Mario Capitani, le suit dans cette démarche, avec moins de discrétion. De Tomaso engage une purge chez Ghia. Ceux qui restent coopèrent pour conserver leur emploi. Le lancement de la De Tomaso Pantera étudiée par le designer Tom Tjaarda nécessite de gros investissements. En décembre 1969, De Tomaso rachète via Ghia la Carrozzeria Vignale. Alfredo Vignale en construisant une nouvelle usine a vu trop grand. Il ne parvient pas à rentabiliser son affaire. Vignale est exsangue. Le chef d'entreprise qui vit mal cette cession décède peu de temps après dans un accident automobile. La De Tomaso Pantera après maintes péripéties est enfin commercialisée aux Etats-Unis. Entre-temps, les deux beaux-frères de De Tomaso sont eux aussi décédés dans un accident d'avion. Rowan Industries se montre désormais moins complaisant envers Ghia, et prend ses distances. Ghia a besoin de capitaux. Trujillo, Moro, De Tomaso ... un quatrième homme entre dans la danse. Son nom : Lee Iacocca, président de Ford de 1970 à 1978. Ford va prendre chez Ghia le rôle du grand frère protecteur, à l'image de Chrysler au début des années 1950. En effet, le 3 août 1970, Ford annonce sa prise de participation dans Ghia, par l'achat d'actions à Rowan Industries. Commence alors une période tumultueuse. Les échanges fusent entre Turin et Détroit. Lee Iacocca et De Tomaso sollicitent sans cesse Tom Tjaarda. En hommes de marketing, ils savent exactement ce qu'ils veulent, et les demandes sont précises. Heureusement pour lui, le designer bénéficie d'une réelle liberté d'action. Apparaissent d'abord la De Tomaso Zonda, puis la Deauville. Avec celle-ci, De Tomaso espère se positionner face à la prestigieuse berline à succès du moment, la Jaguar XJ. Elle lui emprunte d'ailleurs certains traits de style. La Longchamp pour sa part est un grand coupé 2 + 2 qui vise le marché américain.

Ingénieur de formation, Lee Iacocca commence sa carrière chez Ford en 1946. Il y reste jusqu'en 1978. Il intègre les services commerciaux avant de gravir les échelons hiérarchiques jusqu'à devenir président en 1970. Après son éviction de la compagnie en 1978, il est nommé président de Chrysler. Le groupe est au bord de la faillite. Il sera l'homme providentiel. Copyright Ford a la ferme intention de confier à Ghia le développement de certains projets. Le premier d'entre eux est une Ford Granada personnalisée, mais celle-ci ne convainc pas grand monde. De Tomaso se lasse de la situation. Avec Ford comme interlocuteur, il a du fil à retordre. Les Américains n'ont aucune intention de le laisser agir à sa guise. De Tomaso voit se profiler une opportunité, le rachat de Maserati à Citroën. Parallèlement, pour la future Ford Fiesta, le projet commandé à Ghia et piloté par Tom Tjaarda est retenu. Lee Iacocca n'a aucun mal à convaincre Ford de lui racheter toutes les actions de Ghia et de Vignale. En décembre 1972, Alejandro De Tomaso cède son fauteuil de président de Ghia à un homme de Ford, John Head. Le 3 janvier 1973, Ford acquiert l'intégralité des actions de De Tomaso Inc, la holding de Ghia, Vignale et De Tomaso. Une nouvelle époque s'ouvre pour Ghia. Les stylistes et designers Mario Revelli de Beaumont (avant-guerre) A la fin des années 1920 émerge le nom de Mario Revelli de Beaumont. Le jeune comte est un concepteur doué. Il contribue à la naissance d'un nouveau métier, celui de styliste automobile. Il est en tout cas l'un des premiers à l'exercer à son compte. C'est un ami des Farina, tant Giovanni que son frère cadet Pinin, mais aussi de Vittorio Viotti et de Giacinto Ghia. Ses relations avec l'aristocratie italienne sont un atout. Mieux que quiconque, il sait interpréter ses désirs, en dessinant des voitures à la fois prestigieuses et discrètes. Ghia expose sur les salons les différentes réalisations du styliste, des voitures produites sur commande et à l'unité.

Mario Revelli de Beaumont. Copyright L'influence de Revelli de Beaumont devient majeure sur les études de Ghia en matière d'aérodynamisme, une science dont la mode se développe dans les années 1930, largement inspirée des recherches dans l'aéronautique. Les formes aérodynamiques entrent dans la vie quotidienne. Revelli de Beaumont est un peu à l'Italie ce que Raymond Loewy est à l'Amérique, ou Paul Jaray aux pays de l'Est. De nombreux constructeurs et carrossiers font appel au styliste. Il conçoit le petit spider Fiat Balilla Coppa d'Oro, aux lignes simples et élégantes.

Au début des années 30, Ghia fabrique avec succès les premières Balilla Coppa d'Oro, avant que Fiat ne reprenne le design en interne, et les produise lui-même après de minimes retouches. Copyright Revelli de Beaumont dessine de somptueuses berlines sur base Fiat, Lancia et Alfa Romeo. Au domaine aéronautique, il emprunte des formes, des motifs, des matériaux et des procédés de fabrication. Tout l'enjeu est d'adapter l'aspect des automobiles aux performances en hausse. Alors il n'hésite pas à profiler les garde-boue à la manière des ailes d'avion, et à raboter les parties arrière. De manière définitive, avec Revelli de Beaumont, l'automobile s'affranchit de son lointain héritage hippomobile. Il reste à déterminer un juste équilibre entre habitabilité et abaissement des formes, car les châssis des grandes marques sont encore hauts. Après-guerre, Revelli de Beaumont ne reprendra pas sa collaboration avec Ghia. Gian Paolo Boano, jusqu'en 1955 Gian Paolo Boano, né en 1930, est le fils unique de Mario Felice Boano. Dès son plus jeune âge, il se découvre une vraie passion pour l'automobile. Il semble avoir les qualités requises pour succéder un jour à son père. Curieusement, celui-ci ne l'encourage pas à poursuivre ses études. Au contraire, il est pressé de le voir rejoindre Ghia, ce qu'il fait à l'âge de 17 ans. Uberto Capalbi, ancien de chez Farina, le prend sous son aile, et lui apprend le dessin. Son père Mario Felice Boano est de la vieille école. Il compense son manque de compétence en matière de dessin par un coup d'oeil exceptionnel. Il sait mieux que quiconque grâce à des indications pertinentes obtenir d'un ouvrier modeleur le résultat escompté. Et il a de grandes ambitions pour son fils, et souhaite qu'il devienne meilleur que lui.

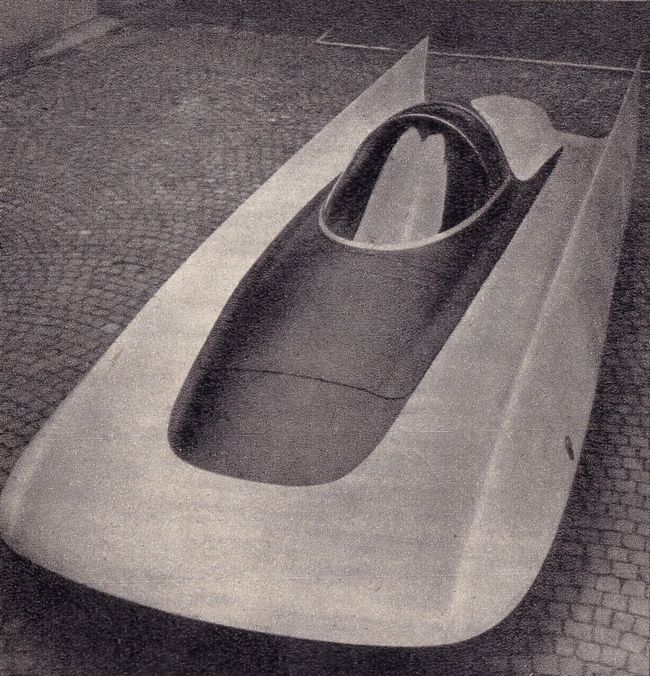

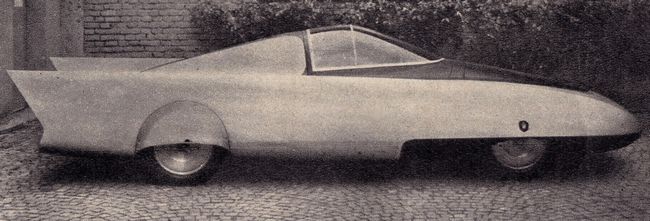

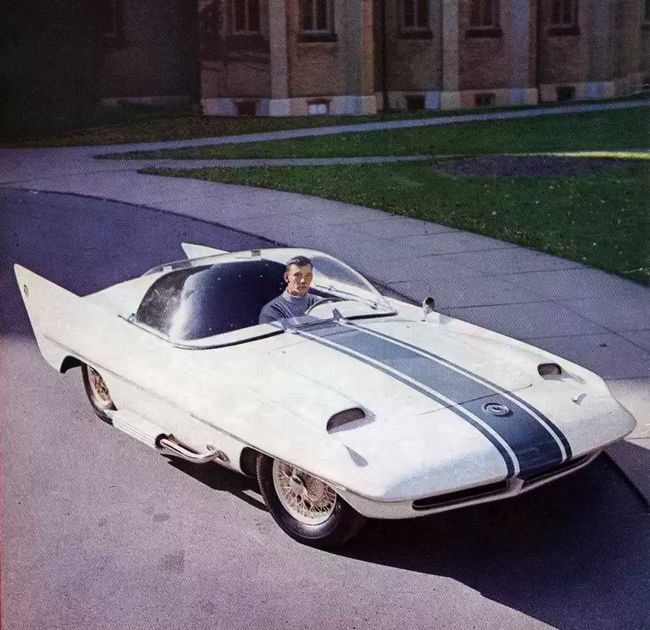

Mario Felice Bonao et son fils Gian Paolo Boano avec la B. Junior 2. Copyright Le jeune Gian Paolo est au sein de la carrosserie un véritable touche-à-tout. Il peut dessiner des accessoires, comme accompagner son père chez un fournisseur, ou trouver l'artisan qui saura répondre aux besoins de Ghia. C'est pour lui une école d'apprentissage exceptionnelle. Il apporte un vent de fraîcheur et commence à prendre des responsabilités dans l'étude des projets. Il recherche la modernité. Gian Paolo quittera Ghia quelque temps après son père, pour le rejoindre. Giovanni Savonuzzi, 1953-1957 Giovanni Savonuzzi fait ses débuts chez Fiat, dans la branche aéronautique d'abord, puis dans celle de l'automobile, auprès notamment de Dante Giacosa. C'est ce dernier qui en 1945 le met en contact avec Piero Dusio, le père des Cisitalia. On doit ainsi à Savonuzzi la Cisitalia D46, et les Cisitalia aérodynamiques. Il a sur ces dernières mis à profit son expérience aéronautique. En 1948, il s'installe à son compte. Outre ses compétences techniques, Giovanni Savonuzzi développe un certain talent pour dessiner des carrosseries à la fois belles et impressionnantes.

Giovanni Savonuzzi chez Ghia. Il est par ailleurs professeur à l'Ecole Polytechnique de Turin. Copyright Ami intime de Luigi Segre, il commence à collaborer avec Ghia avant le départ des Boano père et fils. Libre de tout engagement, Giovanni Savonuzzi se laisse convaincre en 1953, sans trop de difficulté, de se mettre au service exclusif de Ghia en tant que salarié. Il est nommé directeur technique. C'est plus qu'un styliste. Ghia bénéficie d'une compétence qui lui a souvent fait défaut.

Au premier plan, de gauche à droite, Giovanni Savonuzzi, Virgil Exner et Luigi Segre au Salon de Turin 1954. Copyright Sa présence chez Ghia est vite remarquée. Le carrossier propose des formes inédites, qui font progresser la carrosserie italienne, et qui permettent de dynamiser la relation avec Chrysler, par des propositions nouvelles. Les idées arrivent non plus exclusivement d'Amérique, mais traversent aussi l'Atlantique depuis l'Italie. Savonuzzi instaure chez Ghia une organisation plus structurée, et des méthodes de travail clairement définies. Il a un certain talent pour repérer les compétences, et en tirer le meilleur profit. C'est un manager, qui va composer une équipe plus solide que jamais, capable de répondre aux demandes les plus complexes, en utilisant les techniques les plus récentes. Au sein du bureau d'études, il est épaulé par Sergio Coggiola, et à partir de 1956 par Sergio Sartorelli. Parmi les jeunes recrues, Sovonuzzi repère aussi la qualité du travail de Bruno Sacco, expert dans la présentation de projets à l'aérographe, une technique alors récente.

Luigi Segre et Giovanni Savonuzzi, 1955. Copyright Les compétences de Giovanni Savonuzzi et sa sensibilité artistique sont si appréciées chez Chrysler que le constructeur américain l'invite à ne plus travailler que pour eux. Le projet dont il a la charge n'est ni plus ni moins que l'étude de la voiture du futur, équipée d'une turbine. Il quitte donc Ghia en 1957 pour s'installer aux Etats-Unis. Luigi Segre perd un homme important dans son dispositif, comme quand il a perdu Mario Felice Boano en 1954.

Giovanni Savonuzzi au centre en tenue claire, devant une Chrysler Turbine. Copyright Sergio Sartorelli naît en 1928 à Alessandria, en Italie. Sa passion pour tout ce qui bouge et qui prend appui sur quatre roues le conduit à dessiner divers engins sur ses cahiers, d'abord à l'école, puis à la faculté, pendant ses cours d'ingénierie. C'est à cette époque qu'il travaille occasionnellement comme modéliste pour la carrosserie Boano, fondée par Mario Felice Boano durant son intermède Ghia/Fiat. Quand il cherche un emploi à plein temps, Boano, qui est sur le point de créer le Centro Stile Fiat, ne lui répond pas. Pinin Farina décline son offre de service. Au final, c'est chez Ghia qu'il est recruté par Luigi Segre. Il y fait ses débuts en avril 1956, et très vite s'engage avec Tom Tjaarda sur des dossiers importants.

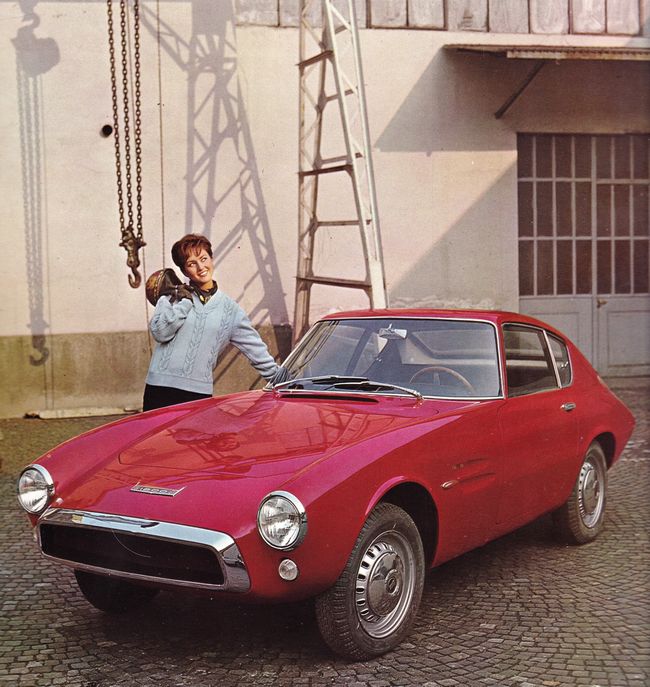

Salon de Turin 1957. Tout à gauche, on reconnaît Tom Tjaarda, suivi par Sergio Coggiola et Sergio Sartorelli. Au centre, en tenue foncée, Luigi Segre. Si vous identifiez d'autres personnes : marioboano@gmail.com. Copyright Après le départ de Pietro Frua puis de Tom Tjaarda, Sergio Sartorelli prend la responsabilité du design chez Ghia. Il a en charge le projet du cabriolet Innocenti 950. Il dessine également plusieurs autres voitures, souvent uniques, comme une Maserati 5000 GT (1961), le break Fiat 1300/1500 (1961) ainsi que des déclinaisons du coupé Fiat 2300 S, notamment un break de chasse et un cabriolet (1962). Hélas, Fiat ne manifeste aucun intérêt pour ces deux propositions. La Ghia 1500 GT a plus de succès, avec 846 exemplaires vendus entre 1963 et 1967. Inspirée par le dessin de la 1500 GT, la Ghia G.230/S ne connaît pas le même destin. En février 1963, Luigi Segre décède subitement à l'âge de 44 ans. Sergio Sartorelli retrouve son indépendance, tout en continuant de travailler pour le carrossier en tant que consultant. Ainsi, il adresse régulièrement des esquisses et des dessins à Sergio Coggiola et Filippo Sapino, qui sont désormais à la tête du style chez Ghia. En 1968, Sergio Sartorelli prend en charge les études prospectives chez Fiat. En 1984, il fonde son propre studio, avant de cesser toute activité professionnelle en 1988. Virgil Exner Junior, jusqu'en 1961 Virgil Exner Junior, le fils du responsable du style chez Chrysler, a terminé ses études en beaux-arts. Après avoir fait son service militaire en Allemagne, il est recruté chez Ghia. On s'en doute, c'est un peu le protégé de Luigi Segre, qui entretient d'excellentes relations avec son père. Quand Tom Tjaarda quitte Ghia en 1960 , il laisse le champ libre au jeune homme. Tout le monde pense que le poste de Tjaarda va naturellement lui revenir. Il n'en est rien. En effet, la mort de Luigi Segre prive Virgil Exner Junior de son plus fort soutien. Son père vient de quitter Chrysler pour ouvrir un cabinet indépendant. Exner Junior a tout intérêt à le suivre, plutôt que de végéter chez Ghia. C'est ce qu'il fait en 1961. Durant son court passage à Turin, il a tout de même eu le temps de laisser son empreinte sur quelques réalisations. En 1967, il rentre chez Ford. Sergio Coggiola, né en 1928, est recruté chez Ghia au début des années 1950 en tant que ... magasinier. Il arrive de chez Frua où il a exercé une fonction similaire. Quand le différend éclate entre Luigi Segre et Mario Felice Boano en 1954, Coggiola se range dans le camp de Segre, " vainqueur " de la querelle. Après le départ de Boano, Coggiola est promu au bureau technique, où il démontre toute sa valeur. Savonuzzi lui permet de parfaire ses compétences. Puis il se met au service de Sartorelli, qui lui accorde toute sa confiance. Coggiola devient un excellent technicien de la carrosserie, et la coopération entre les deux hommes est fructueuse. Deux structures travaillent en parallèle chez Ghia. Mais si elles sont indépendantes, rien ne les empêche de se concerter. Un groupe d'hommes est placé sous la direction de Coggiola. Il se concentre sur les commandes de Chrysler. Dans la relation avec Chrysler, Coggiola est le coordinateur entre les demandes en provenance des Etats-Unis et leur concrétisation chez Ghia. Il traduit notamment en dessins techniques les esquisses et maquettes qui lui parviennent. En matière de style, il n'y a pas grand-chose à faire. L'essentiel arrive d'Amérique. Mais c'est une excellente école. L'autre groupe, placé sous la direction de Sergio Sartorelli, s'occupe des commandes des grands constructeurs européens, comme Renault ou Volkswagen. Il réalise aussi les prototypes qui sont exposés lors des salons européens, en particulier celui de Turin, d'une importance majeure pour Ghia. Quand Sartorelli quitte Ghia, Coggiola estime avoir toute la légitimité nécessaire pour lui succéder. Mais à sa plus grande déception, il doit partager cette responsabilité avec Filippo Sapino. Il décide donc de quitter Ghia, pour fonder sa propre affaire. Il décède en 1989. Tom Tjaarda, 1958-1960 Tom Tjaarda est le fils du designer américain d'origine hollandaise Johan " jan " Tjaarda van Sterkenberg, plus connu sous le nom de John Tjaarda. Il naît le 23 juillet 1934 à Détroit. Il étudie de 1953 à 1958 l'architecture à l'université du Michigan. L'un de ses professeurs en dessin industriel, Aarre Lahti, valide la pertinence de son projet. Il souhaite réaliser un modèle à l'échelle 1/10ème d'une voiture sportive. Aarre Lahti a l'année précédente rendu visite aux Italiens Pinin Farina et Ghia. Chez Ghia, Luigi Segre lui a fait part de son désir d'accueillir l'un de ses étudiants motivé par le style automobile. C'est ainsi que Tom Tjaarda est introduit chez Ghia, où il est embauché en août 1958. Luigi Segre est convaincu que l'arrivée d'un styliste américain peut être de nature à resserrer les liens déjà étroits avec Chrysler.

Tom Tjaarda, concepteur automobile, a passé presque toute sa carrière, s'étalant sur cinq décennies, en Italie. Il a vécu la grande époque du style italien, dans les années 1960 et 1970. Copyright Le jeune homme fait son apprentissage auprès de Sergio Coggiola. Par sa personnalité, Luigi Segre impressionne Tjaarda. Partager son existence professionnelle avec une telle personnalité n'est pas de tout repos. Autant il peut par moment être attentif, généreux, autant il peut quelques instants plus tard devenir d'une dureté inouïe. Tom Tjaarda qui n'en peut plus quitte Ghia. Le jeune designer ne peine pas à retrouver du travail. Il contacte Pinin Farina qui l'embauche aussitôt. Pietro Frua, 1957-1959 Savonuzzi n'est plus là. Il manque à Ghia. Il était en effet capable de superviser tout le processus de conception et de production, avec tantôt sa casquette d'ingénieur, tantôt sa casquette de styliste. Ghia, ce n'est plus la petite carrozzeria des débuts. Chacun a un rôle déterminé, clairement précisé dans un organigramme. Luigi Segre ne trouve pas en interne le candidat idéal pour remplacer Savonuzzi. Il signe alors un accord de coopération avec Pietro Frua, qui met en liquidation la société qu’il a créée dix ans plus tôt, et qui devient le nouveau responsable du style de Ghia. De l'entreprise de Pietro Frua, il ne reste juridiquement que la marque.

Pietro Frua (1955) cumule les fonctions de directeur, projeteur, contremaître. Sa bonhomie vient à bout de toutes les difficultés. Copyright Pour le compte de Renault, Pietro Frua lance l'étude de la Floride. La proposition de Ghia séduit les décideurs de la Régie. Ils envisagent même de confier l'assemblage d'une petite série au carrossier. Pour Luigi Segre, il est hors de question de laisser passer cette opportunité. Il se souvient encore des contrats perdus avec Lancia et Alfa Romeo faute de capacité de production, et qui ont profité à Pinin Farina et Bertone, tandis que Ghia faisait du sur place. Segre, en faisant appel à Pietro Frua, peut vendre ses services sous le nom de ce dernier, sans attirer le courroux de Fiat, qui pourrait voir d'un mauvais oeil cette intrusion en territoire italien du principal constructeur français. Pour la première fois depuis dix ans, Pietro Frua est absent du Salon de Turin 1958. Dans les annuaires professionnels, la marque Frua est désormais domiciliée à l'adresse de Ghia. Les deux parties y trouvent leur compte. Pietro Frua est débarrassé des contraintes liées à la gestion quotidienne d'une entreprise, et peu entièrement se consacrer à son métier de styliste. Luigi Segre s'offre les services d'un designer reconnu, un homme d'envergure capable d'intégrer toutes les contraintes liées à la création d'une automobile.

Pietro Frua. Copyright Les affaires de Ghia sont florissantes. Le contrat avec Chrysler est rémunérateur. Travailler avec Renault est une vitrine par le carrossier de Turin. D'autres grands constructeurs frappent à la porte : Volkswagen, Porsche, Volvo, Austin ... Luigi Segre exige de ses collaborateurs le secret professionnel absolu. Il le doit à ses clients. Rien de doit filtrer au sujet des études en cours. La règle est la même pour tout le monde, y compris Pietro Frua. Celui-ci, autrefois libre et indépendant, souffre de travailler avec ces contraintes. Un différend voit le jour entre Luigi Segre et Pietro Frua. Il porte sur la paternité du dessin de la Renault Floride. L'affaire sera portée en justice. Souhaitant retrouver sa liberté, Frua se détache de Ghia. Il ouvre en 1959 un bureau d'étude indépendant, Studio Technico Pietro Frua. Filippo Sapino naît en 1940. Il suit une formation à l'Ecole Polytechnique de Turin. En 1960, il rentre chez Ghia en tant que simple dessinateur, assistant de Sergio Sartorellli et de Sergio Coggiola, avec qui il apprend les rudiments du métier. Il travaille sur différents projets, notamment la Ghia 1500 GT et la Karmann Ghia Type 34. Il signe le dessin du coupé Renault 8 " goutte d'eau ", et celui de l'AC Cobra modernisée. A mesure que le temps passe, la voie s'éclaircit dans la hiérarchie des designers. Après le départ de Savonuzzi, Tjaarda, Sartorelli et Coggiola, Sapino reste seul en place, jusqu'à l'arrivée de Giorgetto Giugiaro en 1965. Mais celui-ci ne tarde pas à faire de l'ombre à Sapino, qui comprend que l'intégration d'un tel talent ne peut que nuire à ses ambitions. Il évoque avec sincérité son embarras à Giacomo Gaspardo Moro, qui n'hésite pas à le recommander à Sergio Pininfarina, qu'il rejoint en 1967. Sapino reviendra chez Ghia en 1973.

Filippo Sapino. Copyright Giorgetto Giugiaro, 1965-1968 Giorgetto Giugiaro vient d'un petit village du Piémont, où son grand-père et son père étaient fresquistes de maisons aristocratiques et d'églises. Le paternel qui restaure des églises l'inscrit dans une école technique à Turin, où il est censé préparer l'Académie des beaux-arts. Mais son plaisir est de dessiner des voitures. Son professeur de dessin s'en aperçoit, et au lieu de le flanquer à la porte, il lui explique qu'il est le cousin de Dante Giacosa, le directeur des études de Fiat. A 17 ans, Giugiaro est engagé chez le géant turinois. C'est un dessinateur parmi d'autres. Trois ans plus tard, remarqué pour ses remarquables aptitudes, Nuccio Bertone l'engage comme chef styliste, et lui confie la responsabilité totale du design. Mais ce chef styliste est un général sans troupe. L'atelier de dessin, c'est lui, et lui seul. En 1965, Giacomo Gaspardo Moro apprend par un journaliste turinois que le jeune Giorgetto Giugiaro a l'intention de quitter Bertone. Ghia, en mal de talent, a absolument besoin de recruter une signature comme celle de Giugiaro, même si à cette époque il est encore relativement peu connu, sauf dans les milieux professionnels. Le dossier est sensible. Bertone s'inquiète de voir partir ce jeune homme aux compétences exceptionnelles. Moro reste en retrait, et ne prend aucune initiative. C'est une question d'honnêteté et de respect vis à vis de son confrère. Les amis de Moro insistent. S'il ne fait pas le premier pas, Moro va très vite se faire doubler par un concurrent. En définitive, c'est Giugiaro qui prend les devants, et contacte Moro en lui disant " On m'a dit que vous vouliez me voir ... ". Le soir même, les deux hommes se rencontrent. Les prétentions de Giugiaro sont si modestes que Moro lui propose directement le double. Dès le lendemain, par correction, Moro informe Nuccio Bertone, qui prend assez mal la chose ... Pendant quelque temps, les relations vont demeurer assez tendues entre les deux hommes.

Giorgetto Giugiaro. Copyright Giugiaro arrive chez Ghia en décembre 1965. Quitter Bertone a été difficile, car il s'y sentait à son aise. En six ans, il a donné le jour à 25 projets. Il a acquis une solide maîtrise quant à la conception des volumes, des surfaces et des lignes ... Son coup de crayon est remarquable. Il sait concilier les exigences techniques qui déterminent la faisabilité d'un projet avec des dessins conformes aux règles d'homologation imposées par différents pays. Chez Ghia, il ne connaît personne, et il doit tout recommencer à zéro. A 27 ans, ce n'est pas simple de se faire respecter par les plus anciens. Il travaille d'abord sur les deux projets qui seront présentés au public dans trois mois au Salon de Genève. Le designer n'intervient qu'à la marge sur la 450 SS, en modifiant quelques détails, comme la calandre ou les projecteurs, sans altérer la forme initiale. L'Isuzu 117 Coupé est par contre la première vraie étude que Giugiaro aborde dans sa nouvelle fonction de directeur du style. Ghia présente quatre nouveautés au Salon de Turin 1966 : Maserati Ghibli, De Tomaso Mangusta, De Tomaso Pampero, et Fiat Venessa. Avec la Ghibli, Moro espère surtout donner naissance à un couple Maserati/Ghia, à l'image de celui que forme avec bonheur Ferrari et Pininfarina. La Mangusta est conçue en réaction à l'échec de la Cobra de 1964 imaginée par Sapino. La Pampero est une version découverte de la Vallelunga. La Vanessa, une voiture conçue pour les femmes, peut apparaître avec le recul du temps comme une maladresse en matière de concept. Giugiaro et Moro entretiennent d'excellentes relations. Quand le premier demande au second s'il peut assister à la conférence de presse du Salon de Turin, la réponse est évidemment positive. Giugiaro ne veut pas se fondre dans une équipe et rester dans l'anonymat, même si les initiés savent reconnaître au premier coup d'oeil son style. C'est pourtant ce qui se passe d'une manière générale chez Pininfarina par exemple, où l'image du carrossier doit primer sur celle des designers qui oeuvrent dans l'ombre. Lors de ce Salon, la presse et le public assistent à la naissance d'une étoile à la réputation bientôt internationale. Le jeune homme est en train de prendre la direction du firmament du design automobile. On parle même de lui en dehors du secteur automobile. Giugiaro s'engage auprès de Moro pour trois ans. Ghia change en 1967 de propriétaire et de gestion, avec l'arrivée à la tête de l'affaire d' Alejandro De Tomaso, qui impose ses idées, même sur le style. Le jeune designer ne supporte pas cette situation, et démissionne la même année que Moro et Capitani. Il n'est certes plus salarié, mais reste consultant. De Tomaso a en effet besoin de lui, pour mener à leur terme les projets en cours. Deux voitures sont en cours de développement. Il y a d'abord le projet de remplacement du taxi américain Checker, puis plus glamour, l'étude de la Maserati Sumun. Tom Tjaarda, 1968-1977 Les arrivées et les départs de personnalités du design automobile se succèdent chez Ghia dans les années 60. La confusion bat son plein. Ce n'est pas terminé. Tom Tjaarda revient chez Ghia en 1968. Il avait quitté l'entreprise dans les belles années du contrat avec Chrysler. A cette époque, de jeunes talents étaient attirés par le prestige de la célèbre griffe automobile. A son retour, il trouve un bureau de style quasiment désert. Sous son impulsion naissent en 1969 trois nouveaux prototypes, la Lancia Fulvia Competizione, la Lancia Marica et la Serenissima. Puis il se lance dans l'étude de la De Tomaso Pantera de 1970. Tom Tjaarda dessine également la berline De Tomaso Deauville et le coupé De Tomaso Longchamp. Ces trois modèles de grand tourisme sont équipés d’un moteur V8 Ford. Les voitures produites (concept cars, modèles uniques, série) 1946/49 Au sortir de la guerre, Ghia habille volontiers des châssis avec des carrosseries au style flamboyant, c'est-à-dire franchement tape à l'oeil, à la manière de ce qui se fait en France depuis la fin des années 1930. D'ailleurs, nombre de châssis proviennent de chez Talbot, Delage ou Delahaye. A défaut d'être fonctionnelles, ces automobiles plaisent à une certaine clientèle, restreinte certes, mais qui considère qu'une automobile doit être le reflet du statut social de son propriétaire. Il s'agit encore d'épater la galerie. Leur usage est évidemment limité aux grandes occasions, les sorties au restaurant, la promenade dominicale ... L'époque est aux concours d'élégance, où ces voitures remportent un succès certain. En France, Saoutchik ou Figoni excellent dans ce genre.

Sur des châssis de taille moyenne, comme celui de cette Fiat 1500, la carrosserie submerge quelque peu le châssis qui la porte. Copyright

La calandre agressive, les grands cadres de phare et les roues cachées caractérisent cette Fiat 1500 de 1946 à la ligne flamboyante, proposée par Mario Felice Boano et Giorgio Alberti, d'après une idée d'Uberto Capalbi. Copyright Un styliste reste rarement plus de quelques années chez un carrossier. A cette époque, c'est un usage qui permet de faire circuler les idées, et à ces professionnels de s'enrichir de nouvelles expériences. Dans ce contexte, Mario Felice Boano sait s'entourer. Il se fait aider par d'anciens collègues de la période Farina, notamment Fedele Bianco. Celui-ci reprend le rôle de Revelli de Beaumont, qui n'exerce plus après la guerre pour Ghia. Uberto Capalbi, ex Farina, apporte sa pierre à l'édifice. Il serait à l'origine des carénages métalliques amovibles sur les roues, déjà vus sur certaines automobiles de luxe françaises de la fin des années 1930. Cet accessoire, s'il apporte un bénéfice esthétique, oblige le styliste à élargir les flancs afin de permettre un braquage convenable.

Alfa Romeo 6C 2500 Sport Cabriolet, 1948. C'est en 1939 qu'Alfa Romeo présente la série 6C 2500. Ce haut de gamme se distingue par sa sophistication technique. Trois châssis sont proposés, de plus long au plus court : Tourisme, Sport et Super Sport. Le premier est le plus souvent habillé en conduite intérieure ou en limousine, le second en berline, le troisième en coupé ou cabriolet. Copyright

Alfa Romeo 6C 2500 Sport Cabriolet, 1948. Cette Alfa Romeo 6C 2500 Sport Cabriolet est d'un style qui reste ancré dans les années 1930. La voiture est présentée par le Prince Dado Ruspoli au Concours d'élégance de Florence en juin 1949. CopyrightLe style automobile est en pleine mutation, surtout en Italie, pays précurseur. Deux voies s'affrontent, d'une part la carrosserie traditionnelle, qui reste attachée aux excès des années 1930 (c'est le choix des carrossiers français), d’autre part un style nouveau qui s'esquisse en Italie depuis l'apparition en 1947 du coupé Cisitalia 202 de Pinin Farina. Ce style nouveau marie la carrosserie ponton à une certaine finesse de ligne. Il est à l'origine de l'école turinoise qui va s'imposer en ringardisant le style traditionnel. Ghia se situe au carrefour de ces deux tendances. La sensibilité de Mario Felice Boano lui permet d'intégrer les différents courants pour les traduire sur de nouveaux modèles, produits à l'unité ou en petite quantité.

Delahaye 135 Cabriolet 1949. Mario Boano semble attiré par le carénage intégral des carrosseries, qui procure aux automobiles un effet visuel de fluidité et de vitesse. Copyright

Delahaye 135 Cabriolet 1949. Ce cabriolet 135 carrossé par Ghia est exposé au Salon de Genève 1948. Le châssis français affiche aux yeux de la plupart des carrossiers les dimensions idéales pour être habillé avec élégance. Copyright

Delahaye 135 Coupé, 1949. Ghia dévoile sa propre interprétation de la Delahaye 135. Cette silhouette sera dupliquée sur des châssis de différentes marques françaises et italiennes. Copyright 1948 La Lancia Aprilia fait ses débuts au Salon de Londres, puis à celui de Paris, à l'automne 1936. Sa fabrication est lancée au printemps 1937. Les essais de l'Aprilia publiés dans la presse d'époque sont extrêmement élogieux. Les journalistes vantent sa maniabilité, sa tenue de route, ses freins, la nervosité de son moteur et son confort. La production reprend après la guerre, puis s'arrête le 22 octobre 1949 pour faire place nette à l'Aurelia. A quelques exceptions près, comme ce spider de 1948, les Aprilia à carrosserie spéciale ne font pas oublier la berline d'usine plutôt réussie.

Ce sobre spider Gran Sport de Ghia est produit à deux ou trois exemplaires en 1948. Il apparaît comme l'une des plus réussies de toutes les Aprilia à carrosserie spéciale. Copyright 1949/50 Mario Felice Boano introduit en 1949 les modèles Gioiello (pour bijou en français), habillés dans le style nouveau, qui tourne le dos à toutes les fioritures du passé. Les formes sont simples, essentielles. Mario Felice Boano fait le choix de s'adresser à une clientèle plus jeune, tournée vers l'avenir, plus ouverte à la nouveauté, celle qui saura par sa fidélité assurer la pérennité de Ghia. Les châssis sont moins onéreux, car empruntés aux Fiat 1100 et Lancia Aprilia.

Alfa Romeo 6C 2500. Ce coupé sportif adopte une calandre " coupe-frites ". Cette particularité sera considérée après coup comme une erreur, car les réalisations des prochaines années reprendront la calandre traditionnelle. Telle qu’elle se présente, on pourrait presque prendre cette Alfa Romeo pour une Ferrari. Copyright

Fiat 1100. Sirca de Milan est l'un des distributeurs Ghia les plus actifs. Il présente cette voiture en tant que Sirca-Ghia. Pour autant, aucun contrat particulier ne lie les deux maisons. Copyright Ghia propose sur une idée originale de Giovanni Michelotti, qui travaille pour le carrossier en tant que styliste indépendant, la nouvelle ligne dite Supergioiello. Ce faisant, Ghia tourne définitivement le dos au style flamboyant.

Cette Lancia Aprilia Supergioiello dessinée par Michelotti est présentée par Ghia au Concours d'Élégance de la Villa d'Este en 1949. Quelques exemplaires auraient été assemblés. Ce dessin a également été utilisé sur un châssis de Fiat 1500. Copyright

Fiat 1500 Supergioiello. En 1949, cet exemplaire est exposé au Salon de Genève et aux Concours d'Elégance de Rome et de la Villa d'Este en 1949. Une carrosserie similaire est utilisée sur un châssis Lancia Aprilia. Copyright

Alfa Romeo 6C 2500 SS Coupé Supergioiello. Ghia adapte la carrosserie Supergioiello sur des châssis totalement différents quant à la taille et à la sophistication, depuis la Fiat 1100 jusqu'à l'Alfa Romeo 6C 2500 SS. Copyright

La Fiat 1400 Supergioiello de Ghia est présentée au Salon de l'auto de Turin 1950. Son style va inspirer celui de la Lancia Aurelia B20 dévoilée un an plus tard. Copyright 1950 Mario Revelli de Beaumont cesse de travailler pour Ghia lorsque éclate la Seconde Guerre mondiale. Il ne faut cependant pas s'étonner de voir encore en 1950 des carrosseries portant son empreinte. L'auteur de leur dessin est Fedele Bianco, ami et ancien collègue de Mario Felice Boano. Fedele Bianco a eu l'occasion de côtoyer Mario Revelli de Beaumont. Mieux que quiconque, il a su comprendre sa manière de travailler, et se l'approprier.

Alfa Romeo 6C 2500. Fedele Bianco propose en 1950 à Mario Felice Boano cette carrosserie inspirée du style Pinin Farina de la fin des années 1930. Copyright 1950 L'époque est favorable à la carrosserie italienne. Son style innovant s'impose partout dans le monde. Le Salon de Turin est une fête, où l'on peut admirer sur tous les stands ce qui se fait de mieux. Mario Felice Boano participe à sa manière à cette révolution. Il expérimente de nouvelles idées.

Alfa Romeo 6C 2500. Cette variation de style qui touche à la calandre, avec l'abandon de la grille traditionnelle et l'implantation des phares sous des globes presque carrés fera long feu. Copyright 1950 L'étude du projet Lancia A-10 débute à l'automne 1944. Cela devait être une grosse berline sur un empattement de 2,90 mètres, dotée d'un V8 de 2 litres, avec des suspensions inédites avant à double bras longitudinaux. Il semble qu'un prototype ait roulé, avant que le projet ne soit abandonné. Cependant, vers 1947, Gianni Lancia souhaite récupérer certains de ses éléments pour un projet personnel, qui a prend la forme d'une voiture à moteur arrière sur un châssis tubulaire, avec une boîte de vitesses à présélecteur. Ce prototype est dessiné chez Ghia. A l'avant, il y a trois places de front, et la volant est au centre. Des grilles d'aération extractibles devant les passages de roues arrière suggèrent d'éventuels problèmes de surchauffe. Gianni Lancia n'a pas été jusqu'à apposer l'écusson de sa marque sur cette auto. Ce modèle nous livre la clef du code qui sera désormais adopté par Lancia pour tous ses modèles : A pour les grosses voitures, B pour les voitures moyennes, C pour les petites voitures, et D pour les voitures de course.

Lancia A-10 par Ghia. Ghia dessine et assemble pour Lancia cette berlinette deux portes sur le châssis expérimental à moteur arrière de la A-10, voiture qui n'a jamais été produite en série. Les proportions sont particulièrement ingrates. Copyright 1950/1952 Une nouvelle marque italienne de voitures de sport apparaît en 1947, Ferrari, du nom de son fondateur Enzo Ferrari (1898-1988). Son principal objectif est de surpasser Alfa Romeo. Cet objectif trouve sa source dans un différend qui a opposé Enzo Ferrari à la direction d’Alfa Romeo avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. En 1948 à Maranello, à côté des 166 S et 166 M destinées à la compétition, on réalise la version Inter, pour le tourisme rapide, en utilisant un moteur moins poussé. L'idée de produire une voiture pour une clientèle non exclusivement sportive est dictée par la nécessité de satisfaire les nombreuses demandes qui émanent du monde artistique et des grandes fortunes de la planète. La production est orientée vers un nombre très limité de châssis. Les Ferrari ne peuvent pas manquer au palmarès de Ghia, qui travaille depuis toujours avec les plus grandes marques italiennes. Touring est le plus réactif, avec des modèles très sportifs. Le binôme formé par Michelotti et Vignale offre des carrosseries plus sages. Mario Felice Boano veut proposer de bonnes voitures, bien exécutées, au dessin sobre. Mais Michelotti s'avérera plus talentueux, avec des carrosseries plus inspirées. Une seule 166 Inter sera habillée par Ghia.

En 1950, Ghia dévoile son interprétation de la Ferrari 166 Inter. Ce modèle unique est doté d’une carrosserie ponton, avec un long capot abritant le V12 de 1 995 cm3 (90 ch) et un arrière court style fastback. Il fait fonction de pré-série pour les carrosseries aménagées ensuite sur le châssis de la 195 Inter. Copyright La Ferrari 195 Inter apparue en 1950 est la version Grand Tourisme de la 195 Sport. Ce modèle à la carrière brève est produit à 25 exemplaires, habillés par Vignale, Touring, Ghia Aigle et Ghia. Le châssis est identique à celui de la 166 Inter. L'augmentation de la cylindrée de 1 995 cm3 à 2 341 cm3, soit 195 cm3 par cylindre, est obtenue par augmentation de l'alésage. Le dessin est identique à celui de la 166 Inter. Dix 195 Inter sont habillées par Ghia, avec de minimes variations de détails d'une voiture à l'autre.

Ferrari 195 Inter. Ghia réalise à la demande de Ferrari une série de dix exemplaires de cette berlinette, d'après un dessin de Mario Felice Boano. Copyright Poursuivant une politique d'augmentation de la cylindrée et des puissances des Ferrari de route, la 212 Inter prend le relais de la 195 Inter. Elle est la résultante de deux champs d'expérience assez différents, d'une part celui des 166 Inter et 195 Inter, d'autre part celui de la 212 Export de compétition. Une nouvelle augmentation de l'alésage permet d'obtenir un V12 de 2 562 cm3, soit 212 cm3 par cylindre. 78 voitures sont habillées par Farina, Vignale, Touring, Pininfarina, Ghia Aigle et Ghia. Ghia propose un coupé fastback qui n'est pas sans rappeler les carrosseries des 166 Inter et 195 Inter. La calandre est toutefois revue. Elle adopte une forme ovale plus classique. Les glaces de custode présentent un contour allongé. Ce dessin aurait été appliqué à huit voitures, avec toujours des évolutions de détail d'un exemplaire à l'autre.

Ferrari 212 Inter. Ce coupé fastback a été produit en huit exemplaires chez Ghia. Copyright Les années 1951 et 1952 sont marquées chez Ghia par la réalisation d'autres 212 Inter, notamment un coupé 2 + 2 produit en quelques exemplaires, puis quelques autres modèles uniques. Avec ce modèle, Pinin Farina débute une collaboration de près d'un demi siècle avec Ferrari, concurrençant directement Ghia qui ne saura pas résister.

Différentes réalisations Ghia sur base Ferrari 212 Inter. Copyright La première Ferrari 340 America est exposée sur le stand Touring du Salon de Genève 1951. Le V12 de 4 102 cm3 développe 220 ch. Quelques mois plus tard, Ghia expose au Salon de Paris un lourd coupé 2 + 2, qui aurait été acheté par David Brown, l'éminent propriétaire d'Aston Martin Lagonda, et principal concurrent de Ferrari.

Ferrari 340 America par Ghia, dans le même esprit que la 212 Inter 2 + 2. Copyright Ghia produit par ailleurs une série de quatre ou cinq coupés identifiables à un habitacle fastback ramassé sur l'arrière, qui dégage un capot interminable. Sur un total de 22 exemplaires de la 340 America, il n'y aurait eu que huit voitures à vocation routière.

Cette carrosserie deux places fastback a habillé au moins trois 340 America. L'une d'elles a même terminé la Carrera Panamericana 1952 en cinquième position. Copyright 1951 La présentation de la Lancia Aurelia au Salon de Turin 1950 permet au constructeur de tourner la page de la guerre. C'est avec la Fiat 1400 la première voiture italienne entièrement conçue à l'issue du conflit. Les carrossiers vont évidemment s'y intéresser. Ghia lance une multitude de carrosseries deux et quatre portes, en berline, coach et coupé.

Le nouveau modèle de Lancia constitue une base appréciée par tous les carrossiers italiens, et en particulier par Ghia. Copyright 1951 Mario Mario Felice Boano est chargé par la direction de Lancia de dessiner un coupé de grand tourisme à partir de la berline Aurelia commercialisée depuis mai 1950, héritière de la berline Aprilia (1937-1949). La berline Aurelia B10 se distingue par une ligne aérodynamique un peu potelée, et ses quatre portes s’ouvrant en armoire, selon la tradition Lancia. Le moteur V6 offre une cylindrée de 1 754 cm3, un peu plus importante que celle de l’Aprilia et ses 1 486 cm3. Le coupé deux portes Aurelia dessiné par Mario Felice Boano affiche un style ponton d’une certaine élégance, avec un long capot et une partie arrière en pente douce. Il est présenté au Salon de Turin 1951. A première vue, il s'agit pour le public d'une carrosserie spéciale parmi d'autres. A y regarder de plus près, on remarque que l'usine a doté le modèle d'une désignation particulière : B20 GT, et qu'il est construit sur un empattement plus court que celui de la berline.

Le coupé Lancia Aurelia B20 GT dévoilé en 1951 transpose la silhouette des Ferrari dessinées par Ghia sur une voiture à l'empattement plus long. L’ensemble est net et épuré. Copyright

Le coupé Lancia Aurelia B20 GT dessinée par Mario Felice Boano arrive un an après la berline B10, et constitue l'une des attractions du Salon de Turin 1951. Copyright

Cette Lancia Aurelia B20 GT peut être considérée comme un véritable chef d’œuvre au moment de son lancement. Les 98 premières voitures sont produites par Viotti pour Ghia. Copyright L'Aurelia B20 GT est intégrée au catalogue officiel Lancia. Sa carrosserie est composée d'éléments façonnés à la main et soudés sur la plate-forme fournie par l'usine. Ce procédé de fabrication est ni simple, ni économique. C'est d'ailleurs la dernière fois que Pinin Farina l'utilise pour un modèle de série. La B20 GT mesure 4,37 mètres de long et 1,36 mètre de haut. C'est le carrossier Viotti qui fabrique les 98 premiers exemplaires. Le succès commercial est au rendez-vous, mais Ghia et Viotti qui manquent de capacité sont incapables de répondre à la demande. Le contrat est repris par Pinin Farina qui va apporter au fil des années des modifications mineures, pour en faire l'archétype du coupé de grand tourisme. 3 871 coupés B20 GT sont fabriqués entre 1951 et 1958 sur un total de 18 419 Aurelia.

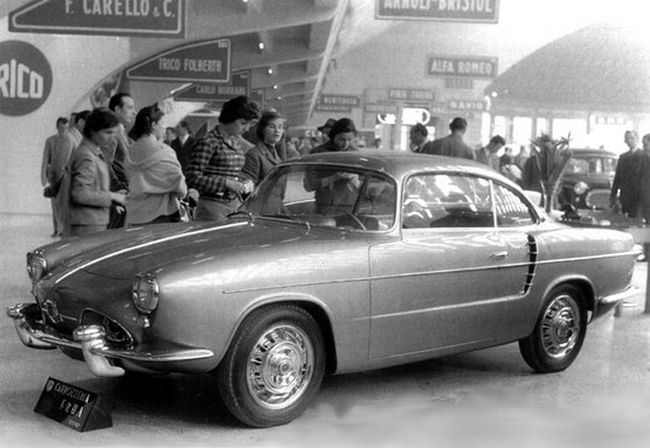

Pinin Farina qui va assurer l'essentiel de la production n'apposera jamais son écusson sur la carrosserie. Cela ressemble à une forme de respect pour le travail de Ghia. 1951/1952 Le public découvre au Salon de Turin 1951 un projet de berline deux portes pour le Britannique Armstrong Siddeley, qui en dépit de ses dimensions supérieures, reprend certains thèmes exploités sur les Ferrari habillées par Ghia. La voiture est réalisée en deux versions qui ne diffèrent que par des détails.

Le coupé Armstrong Siddeley Whitley carrossé par Ghia en 1951 s'apparente à un croisement entre l'esthétique nouvelle italienne et le traditionalisme britannique. C'est la version dotée des phares additionnels qui est dévoilée au Salon de Turin 1951. Copyright Ghia reprend en 1952 ce dessin pour l'appliquer à une Riley.

Dans le même esprit que l'Armstrong Siddeley, Ghia présente au Salon de Turin de 1952 ce coach Riley. Copyright 1952 En 1952, Gian Paolo Boano se lance dans l'élaboration de sa première carrosserie. Son père baptise non sans un certain orgueil ce prototype du nom de B. Junior. D'inspiration américaine, ce coupé trois places, présenté au Salon de Turin dans une livrée noir-vert, est réalisé sur une base de Fiat 1900. La même année, la B. Junior est exposée à Paris, avec une calandre modifiée et une nouvelle teinte gris et amarante. Par ailleurs, Gian Paolo Boano présentera à Turin en 1953 la B. Junior 2, sur un châssis de Lancia Aurelia.

Les deux chefs-d'œuvres de jeunesse de Gian Paolo Boano, la B. Junior et la B. Junior 2. Copyright 1952 On retient de cette Lancia Aurelia B55 la présence d'un pare-brise panoramique, peu courant en 1952. Ceux-ci ne se généraliseront qu'à partir de 1955, en particulier aux Etats-Unis. La lunette arrière adopte le même principe, toujours en une seule pièce.

Ce prototype sur châssis B55 ne constitue pas une réussite esthétique. On remarque son pare-brise et sa lunette arrière panoramiques, ainsi que la disposition des doubles phares regroupés verticalement. Copyright 1952/53 La Fiat 1400 est révélée au Salon de Genève, en mars 1950. Elle est alors disponible en berline, cabriolet et châssis nu. Comme pour toutes les voitures italiennes de série, nombreuses sont les adaptations faites autour de ce modèle. La quasi-totalité des carrossiers italiens s'y intéresse, d'Allemano à Zagato, en passant bien évidemment par Ghia, avec différentes déclinaisons.

Berline et Cabriolet Fiat 1400, 1953/53. Copyright 1953 Ghia présente au Salon de Paris cette nouvelle approche de la Porsche 356, intéressante sans être exaltante. On imagine aisément qu'il est difficile de remplacer celle qui est en train de devenir un classique. On devine déjà certains traits de style qui seront repris sur la VW Karmann Ghia.

Ghia Porsche Spyder. L'avant de ce prototype présente un ovale solide aux bords chromés, avec trois barres transversales. Sa valeur esthétique et discutable. Copyright 1953 Le coupé Alfa Romeo 1900 C dévoilé en 1953 semble résulter de différents courants. Il est impossible d'attribuer ce dessin à un styliste en particulier. Quelle est la part des Boano père et fils, quelle a été l'influence de Michelotti ? Le traitement du pavillon est dans la lignée des précédentes créations de Ghia. Par contre le dessin de la partie avant, c'est-à-dire la grille de radiateur et les prises d'air qui l'encerclent, est original, même s'il semble puiser son inspiration auprès des réalisations de Virgil Exner, sur base Chrysler.

Alfa Romeo 1900 C coupé. Deux prises d'air de chaque côté du radiateur accueillent des phares ronds et une simple lame qui brise le vide ambiant. Copyright 1953 En 1953, Cisitalia est une marque récente qui s’est surtout fait connaître par son coupé type 202 dévoilé en 1947, oeuvre de Pinin Farina, qui a révolutionné le design automobile. Au Salon de Genève en mars 1953, Ghia présente le coupé Cisitalia 505 DF, inspiré des coupés que le carrossier turinois réalise pour Chrysler. La silhouette est d'un style très classique à trois volumes. Les lettres DF signifient Derivata Fiat. En effet, ce modèle, qui sera produit à une dizaine d’exemplaires, est basé sur la berline Fiat 1900 (1952-1959), dont il emprunte le quatre cylindres de 1 901 cm3 à arbre à cames en tête. Indiscutablement, cette Cisitalia n'a pas laissé la même trace dans l’histoire automobile que la 202 de 1947.

Présentée par Ghia en 1953, la Cisitalia 505 DF se veut d’un classicisme absolu. Copyright 1953 L'un des amis de Giovanni Savonuzzi, Virginio Conrero, préparateur automobile réputé, lui demande en 1953 de l'aider à concevoir une voiture destinée à l'un de ses clients, de nationalité suisse, désireux de participer aux Mille Miglia de 1953. Savonuzzi et Conrero ont déjà travaillé ensemble chez Fiat Avio et Cisitalia. Cette association donne naissance à une voiture totalement originale, à châssis tubulaire, qui emprunte certains éléments mécaniques aux Fiat 1400 et Lancia Aurelia. Le moteur est celui de l'Alfa Romeo 1900, retravaillé par Abarth, et mis au point par Conrero. Ayant affaire à une auto insuffisamment performante par rapport à la concurrence, le pilote abandonne après seulement quatre heures de course. Par contre, le public découvre une carrosserie qui va faire date.

Alfa Romeo 1900 Conrero/Abarth/Ghia. Cette voiture est réalisée pour un client suisse de Virginio Conrero, en quête d'une voiture pour participer aux Mille Miglia. Copyright 1953

L'Automobile, juin 1953, numéro 86. Une belle couverture, mais aucune information au sujet de l'Autobleu en pages intérieures. Copyright Autobleu est un accessoiriste automobile français installé à Paris, dans le 17eme arrondissement. L'entreprise est dirigée depuis 1950 par Messieurs Mestivier et Lepeytre. Spécialisé dans les tubulures d'admission permettant d'augmenter la puissance des moteurs, Autobleu est bien décidé à devenir un véritable constructeur automobile. L'idée de départ est de proposer à partir d'un modèle populaire un coupé élégant, aux lignes légères, dont l'assemblage et la finition ne doivent souffrir d'aucune critique. Les deux associés s'adressent en 1952 à Ghia. Le coach Autobleu étudié à Turin semble s'inspirer des Ferrari dessinées par Ghia entre 1950 et 1952, dans des proportions plus modestes évidemment. Le premier prototype réalisé sur une base de 4 CV aiguise l'appétit de la Régie. Le 747 cm3 est porté de 21 ch à 25 ch.

Michèle Morgan, l'une des premières clientes, pose à côté d'un coach Autobleu, dans une teinte camaïeu bleu-vert coordonnée aux yeux de l'actrice. Luis Mariano et Eddie Constantine tomberont aussi sous le charme de cette automobile. Copyright Autobleu se voit proposer par Renault la diffusion de ce magnifique coach dans son réseau de concessionnaires. Deux voitures doivent être prêtes pour le Salon de 1953, que Figoni de Boulogne-sur-Seine doit assembler. Elles sont terminées à temps. La mise en production soulève de nombreuses difficultés, malgré le soutien " moral " de la Régie. Figoni est incapable de suivre le rythme. Autobleu s'adresse alors à Pourtout, de Rueil-Malmaison. Mais cette fois, c'est la finition qui laisse à désirer. Finalement, en 1956, Autobleu se tourne vers Chapron, à la réputation parfaitement établie, qui va assurer la production. 81 exemplaires verront le jour.

Luis Mariano et Eddie Constantine tomberont aussi sous le charme de cette automobile, représentative d'une nouvelle forme de luxe à la française. Copyright On remarque la grande lunette arrière panoramique qui n’a plus rien à voir avec la petite vitre de la 4 CV d’origine, la technique permettant désormais de réaliser de tels vitrages arrondis et de grande surface en une seule pièce. Chapron fait vite preuve d'indépendance en modifiant la face avant de la voiture. Les deux avertisseurs sonores Sanor jugés disgracieux sont enlevés. Le carrossier de Levallois présente au Salon de Paris 1956 un cabriolet de sa conception. Le dernier coach est livré en 1958.

Autobleu coupé. Basé sur une Renault 4CV, ce coupé reprend sous des dimensions réduites des thèmes déjà exploités par Ghia, comme le dessin de la ligne de caisse et les hanches marquées. S’y ajoute une lunette panoramique du plus bel effet. Copyright 1953 De 1953 à 1965, Renault fait appel aux services de Ghia. Le style italien est alors à son apogée, et le constructeur français pourrait y trouver des idées pour rajeunir son offre. Ghia porte un oeil nouveau sur les modèles existants de la Régie, propose des extensions de gamme avec de nouveaux types de carrosserie, ou réalise des prototypes. Dans le cadre de cette relation, Ghia présente au Salon de Paris 1953 un cabriolet dérivé de la berline Renault Frégate, de facture très classique, qui inspirera d'ailleurs le futur cabriolet Volkswagen Karmann Ghia de 1957. Il s'agit d'une proposition très ambitieuse, susceptible de constituer un beau porte-drapeau pour la Régie. Baptisé Frégate Ondine, un nom qui sera repris par Renault sur une version luxueuse de la Dauphine, ce cabriolet Ghia s’écoule à quatre exemplaires seulement, en raison notamment d'un prix deux fois supérieur à celui de la berline de série.

Renault Frégate Cabriolet Ghia. En 1953, l'Ondine est garée dans un hall de l'usine de Billancourt. La découpe très caractéristique de l'aile arrière est appliquée par le carrossier sur de nombreux prototypes de marques diverses, notamment Chrysler, et bientôt VW Karmann Ghia. Malgré un dessin agréable, ce modèle n'est pas retenu pour la série. Copyright Les carrossiers français Chapron et Letourneur et Marchand proposent à la même époque leur propre interprétation du cabriolet Frégate, avec plus de succès. Chapron délaissera rapidement la Frégate pour se tourner vers la nouvelle Citroën DS 19 dont il imaginera la version cabriolet, un modèle au succès incontestable.

La sellerie passepoilée est particulièrement luxueuse. Ghia propose des bagages spécialement conçus pour la voiture. Si ce n'est la poignée de maintien fixée sur le couvercle de la boîte à gants, le tableau de bord est identique à celui de la berline. Copyright 1953 On devine l'influence de Virgil Exner dans cette suggestion de Ghia destinée à succéder à la berline Frégate. Selon une mode en provenance des Etats-Unis, ce prototype adopte une carrosserie quatre portes avec hardtop, c'est-à-dire sans pilier central, et affiche une imposante calandre qui ne dénoterait pas sur une " grosse américaine ".