|

Tom Tjaarda

Tom Tjaarda (Stevens Thompson Tjaarda van Sterkenberg) - Etats Unis (Détroit) - 1934/2017 Copyright. Ce site est gratuit et sans publicité. Je n'en retire aucun bénéfice financier. C'est le fruit d'une démarche totalement désintéressée. Si vous êtes détenteur d'un copyright non mentionné, je vous invite à me contacter. Ce fait est involontaire. Le document en question sera immédiatement retiré. Merci donc pour votre indulgence, pour ce qui n'est qu'un travail amateur. Tom Tjaarda est le fils du designer américain d'origine hollandaise Johan "Jan" Tjaarda van Sterkenberg, plus connu sous le nom de John Tjaarda, à l'origine notamment du dessin de la Lincoln Zephyr de 1935. John Tjaarda et son épouse ont migré aux Etats-Unis en 1923. Tom Tjaarda voit le jour le 23 juillet 1934 à Détroit. Il suit l'enseignement de la Birmingham Hight School, puis étudie de 1953 à 1958 l'architecture à l'université du Michigan. A l'issue de ses études, il embarque en direction des Pays-Bas pour retrouver ses oncles, puis prend le train en direction de Turin, où il va passer l'essentiel de sa vie ... Ghia, 1958/1960 1958, Sportwagon Durant ses études à l'université du Michigan, Aarre Lahti, professeur finlandais de dessin industriel, valide le projet de Tom Tjaarda qui souhaite réaliser un modèle à l'échelle 1/10 ème d'une voiture sportive. Aarre Lahti a l'année précédente rendu visite aux Italiens Pininfarina et Ghia. Chez Ghia, Luigi Segre aux commandes de l'entreprise lui a fait part de son désir d'accueillir un de ses étudiants qui serait motivé par le style automobile. C'est ainsi que Tom Tjaarda est introduit auprès de Luigi Segre. Le patron de Ghia séduit par le projet de sportwagon de Tjaarda l'intègre immédiatement dans son équipe. Nous sommes en août 1958.

Projet de sportwagon de Tom Tjaarda. Copyright Luigi Segre est convaincu que l'embauche d'une styliste américain peut être de nature à resserrer les liens déjà étroits entre Ghia et son plus gros client outre-Atlantique, le groupe Chrysler. D'ailleurs, à ce moment-là, les commandes en provenance des Etats-Unis se raréfient, d'autant plus que les prix de Ghia tendent à augmenter. Tom Tjaarda fait son apprentissage chez Ghia auprès de Sergio Coggiola. Il est impressionné par la forte personnalité de Luigi Segre.

Projet de sportwagon de Tom Tjaarda. Copyright 1959, Ghia Selene Vers la fin des années 50, Renault et Ghia élaborent plusieurs prototypes de véhicules à conduite avancée, ressemblant à des monospaces dans leur partie avant, mais dotés d'un coffre. Les différents programmes lancés se heurtent tous à la réticence du public, comme le révèlent des sondages confidentiels. Principal frein, la position du conducteur et de son passager en porte-à-faux avant procure un sentiment d'insécurité. Renault renonce, mais pas Ghia qui présente la Selene au Salon de Turin 1959. L'architecture de la Selene dessinée par Tom Tjaarda permet de repenser complètement l'aménagement intérieur de la voiture. Le jeune designer réalise ce travail à partir des travaux préliminaires de Sergio Sartorelli. Une seconde Selene est développée pour de Salon de Turin 1960, dite Selene II. L'Université de Moscou s'est inspirée de la Selene pour développer un taxi, dont une cinquantaine d'exemplaires auraient été assemblés.

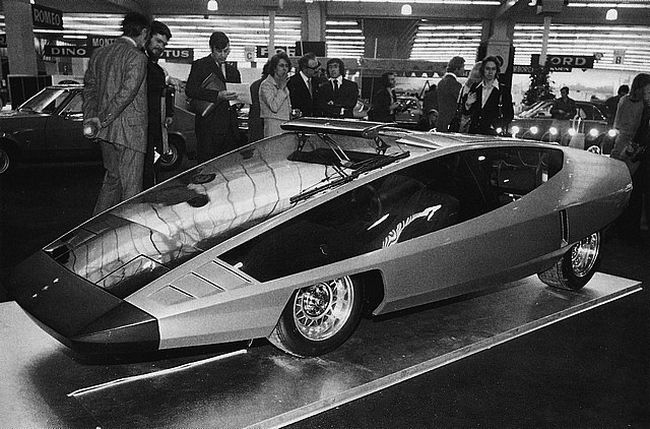

Ghia Selene. Copyright 1960, Innocenti IXG Tom Tjaarda est l'auteur de l'IXG Dragster (International eXperimental Ghia) présentée au Salon de Turin 1960. Le profil a été dessiné pour obtenir un maître couple aussi faible que possible, sans vraiment se soucier d'habitabilité ou de tenue de route en virage. Le pilote prend place en position allongée sous une bulle en arrière de l'essieu arrière, ce qui a permis de contenir la hauteur à moins d'un mètre. L'IXG mesure 4,80 mètres de long. Elle a été conçue pour s'attaquer à des records mondiaux de vitesse pour des voitures de moins d'un litre de cylindrée. L'IXG est en effet équipée d'un 948 cm3 d'Austin Healey Sprite.

Ghia IXG Dragster. Copyright Le second objectif de ce prototype est de procurer une image dynamique et sportive à Innocenti, et de faire parler de ce constructeur qui s'apprête à commercialiser la 950 Spider. Selon la petite histoire, Luigi Segre aurait trouvé un croquis abandonné par Tom Tjaarda dans un coin d'atelier. Son instinct de la publicité lui a commandé de ne pas laisser passer cette idée, vraisemblablement en pensant au marché américain, où les dragsters font alors sensation. Après avoir fait le tour des salons européens, la IXG est exposée à New York en 1961. Ford propriétaire de Ghia depuis 1973 a proposé ce prototype en salle de vente en 2002, les fonds récoltés ayant été reversés à des oeuvres caritatives. 1960, Innocenti 950 Spider L'Innocenti 950 Spider est la première étude de style sur lequel Tom Tjaarda travaille lors de son arrivée chez Ghia. Son projet est présenté à Ferdinando Innocenti au printemps 1959. Séduit, l'industriel donne immédiatement son feu vert pour poursuivre cette étude. La version définitive baptisée 950 Spider est présentée au Salon de Turin en novembre 1960. La simplicité des lignes, le capot très plat et la calandre présentent des formes déjà connues, mais leur habile combinaison donne naissance à une jolie voiture de sport économique. Elle emprunte son package technique à l'Austin Healey Sprite, la fameuse frogeye. Le 948 cm3 de 43 ch permet de propulser ce cabriolet à 135 km/h. En dehors de l'Italie, l'accord de licence limite sa diffusion à la France, la Belgique et la Suisse. La carrosserie et certains habillages intérieurs sont produits chez OSI, le partenaire de Ghia, tandis que l'assemblage final est pris en charge par l'usine Innocenti de Lambrate. L'Innocenti 950 Spider a été produite à près de 7 700 exemplaires.

Innocenti 950 Ghia Spider. Copyright En 1961, Luigi Segre recrute Virgil Exner junior. Celui-ci pourrait prendre à terme la responsabilité du style de Ghia. Virgil Exner senior est encore à l'époque le patron du style Chrysler, client majeur de Ghia. Hélas, des tensions apparaissent entre le jeune Virgil Exner et Tom Tjaarda, qui préfère donner sa démission. Finalement, Virgil Exner Junior n'obtiendra jamais le poste de responsable du style chez Ghia, compagnie qu'il quittera à son tour. Entre temps, Virgil Exner Senior mettra terme à son contrat avec Chrysler pour prendre son indépendance. Le père et le fils travailleront alors ensemble. 1961, exposition Italia A la demande de Luigi Segre, Tom Tjaarda part pour Cologne en Allemagne. Sa mission est de concevoir l'intérieur et l'extérieur d'un monorail, qui doit être fabriqué par la société Alweg. A son arrivée, il est surpris par l'importance du projet. Ce monorail devra être acheminé sur Turin dans le cadre de l'exposition Italia 61, manifestation placée sous le patronage de Battista Pininfarina et destinée à célébrer les cent ans de l'unité italienne. Doté d'importantes surfaces vitrées, ce monorail doit être utilisé sur un tronçon de 1200 mètres à une vitesse maximum de 80 km/h, et pouvoir transporter jusqu'à 25 000 personnes par jour. Tom Tjaarda imagine cet engin comme " une vitrine pour l'avenir industriel de l'Italie ". L'extension de la ligne est un temps envisagée, mais au final, elle sera démontée après l'exposition. La formation de Tom Tjaarda en architecture lui a été bien utile, même si ses ambitions sont ailleurs.

Exposition Italia, 1961. Copyright Pininfarina, 1961/1965 Partager son existence professionnelle avec Luigi Segre n'est pas de tout repos pour Tom Tjaarda. Autant il peut par moments être attentif, généreux, autant il peut quelques instants plus tard devenir d'une dureté inouïe. Tom Tjaarda qui n'en peut plus quitte Ghia. Le jeune designer ne peine pas à retrouver du travail. Il contacte la maison Pininfarina qui le recrute. Curieusement, sa première mission a lieu dans un cabinet d'architecture du nom de Isolaz & Gabetti. Ce cabinet travaille aussi pour l'exposition Italia 61. Le gouvernement a désigné Battista Farina pour diriger la conception de l'un des principaux pavillons consacré à la mode, au style et aux tendances italiennes en la matière. Tom Tjaarda va y passer six mois, durant lesquels il va de nouveau tirer parti de sa formation architecturale. Ce n'est pas encore le travail de ses rêves, mais il a désormais pied dans une grande maison, mondialement réputée, et son espoir le plus fou, dessiner des automobiles, pourrait bien devenir réalité. De retour chez Pininfarina durant l'été 1961, il travaille sous l'autorité de Franco Martinengo, directeur du style. L'ambiance est plus sereine chez Pininfarina que chez Ghia. Martinengo est un manager à l'écoute, bienveillant. Après son travail pour l'exposition Italia 1961, Tom Tjaarda doit encore se satisfaire des travaux qui lui sont confiés. Ce sont des dessins de détail, et sa crainte est de se retrouver enfermé dans ce travail. Un terme est rapidement mis à ses doutes, et le voilà en charge de plus gros dossiers. 1960/63, Chevrolet Corvair Special Coupe La Chevrolet Corvair de série remporte un énorme succès aux Etats-Unis, et les dirigeants de la General Motors estiment qu'elle pourrait aussi avoir toutes ses chances en Europe. Pour " tâter " le terrain, Bill Mitchell fait livrer une Corvair à la principale maison de design automobile européenne, Pininfarina, en lui demandant de formuler une proposition de style. Sans surprise, la direction de Pininfarina pense que Tom Tjaarda l'Américain sera la personne la plus qualifiée pour mener à bien ce projet. C'est ainsi que la Chevrolet Corvair Special Coupe est exposée au Salon de Paris en 1960. Mais au grand dam de la GM, elle est loin de faire la une de la presse, et ne suscite pas plus d'enthousiasme auprès du public.

Chevrolet Corvair Special Coupe, Paris 1960. Copyright Deux ans plus tard, Pininfarina présente la même voiture largement revisitée au Salon de New York de 1962, puis à celui de Paris. Il en est fini de la face avant à la façon Porsche qui est remplacée par un bloc plus volumineux agrémenté de doubles phares mieux incorporés. L'arrière affaissé a cédé sa place à des formes plus rectilignes. L'habitacle est plus vaste, et au final le public et les médias semblent préférer cette nouvelle interprétation toujours signée Tom Tjaarda.

Chevrolet Corvair Special Coupe, Paris 1962. Copyright Néanmoins, quelques critiques subsistent concernant le dessin courbé du montant de pare-brise qui est un réminiscence des années cinquante. Repeinte en rouge, la troisième et dernière Corvair Special Coupé est exposée quelques mois plus tard à Genève en mars 1963.

Chevrolet Corvair Special Coupe, Genève 1963. Copyright 1963, Fiat 2300 Cabriolet Speciale Ghia produit la Fiat 2300 Coupé de série pour le compte du géant italien. Cela n'arrête pas Pininfarina qui décide d'en extrapoler pour le Salon de Turin 1962 un projet de coupé bas et élégant, dont la partie arrière du toit s'entrebâille de quelques centimètres, offrant ainsi aux passagers un effet " cheveux aux vents ". Mais cela n'en fait pas un véritable cabriolet. Franco Martinengo demande donc à Tom Tjaarda de développer l'idée. Il s'agit cette fois de concevoir un cabriolet à arceau pour le Salon de Genève 1963.

Fiat 2300 Cabriolet Speciale. Copyright Comme sur la Corvette Rondine du même Pininfarina également présentée fin 1963, les feux de brouillard et les indicateurs de direction sont encastrés dans les extrémités profilées de la face avant. De minces pare-chocs enveloppent l'arrondi des ailes avant et arrière. L'encadrement façon Targa est solidaire de la carrosserie, et abrite un toit métallique amovible, bien avant que Porsche n'adopte ce principe en 1967. Hélas, la proposition de Ghia ne convainc pas Fiat qui ne donne pas suite. 1963, Chevrolet Corvette Rondine Pininfarina et la General Motors entretiennent des relations régulières depuis quelques années. La naissance de la Corvette Sting Ray en 1963 est l'opportunité que saisit Bill Mitchell pour demander au carrossier italien d'étudier sa propre vision de cette automobile. C'est ainsi que la Chevrolet Corvette Rondine est exposée au Salon de Paris en octobre 1963. Il est impossible d'identifier une Corvette sous cette nouvelle robe. L'avant et l'arrière sont à peine protégés par de minces pare-chocs enveloppants. Les doubles phares fixes sont cachés par une visière mobile. Le toit mince est supporté à l'arrière par une forme d'arceau. La lunette arrière inversée est mue par un moteur électrique. Le bouchon façon compétition placé au milieu du couvercle arrière est fonctionnel. La visibilité est en net progrès comparé à la Sting Ray. L'arrière de la Rondine annonce déjà les traits de la prochaine Fiat 124 Sport Spider. Tom Tjaarda gardera toute sa vie une affection particulière pour cette automobile, considérant qu'il s'agit de l'une de ses réalisations les plus abouties. La presse se montre aussi enthousiaste que le créateur, même si quelques-uns émettent des réserves au sujet de la lunette inversée.

Chevrolet Corvette Rondine. Copyright La Rondine est de nouveau exposée à Genève en mars 1964, mais avec une lunette arrière classique. C'est Sergio Pininfarina qui a insisté pour convertir la Rondine sous cet aspect plus conventionnel, même si Tom Tjaarda préférait la version originale. Autant la Corvette est agressive, autant la Rondine paraît sage. Les dirigeants de la General Motors considèrent que le prototype italien est décidément trop éloigné de leur Corvette. Aucune suite industrielle n'est donnée à la proposition de Tom Tjaarda. Quand Pininfarina décide en 2008 de se séparer de la Rondine, on pense alors qu'un meilleur prix pourrait être obtenu aux Etats-Unis qu'en Europe. Tom Tjaarda est courtoisement invité à la vente. La présence de la Rondine, de Tom Tjaarda et d'une jeune femme à ses côtés conduit les enchères jusqu'à la somme extraordinaire de 1,7 million de dollars US. Restaurée, on l'a depuis aperçue sur de nombreux concours d'élégance.

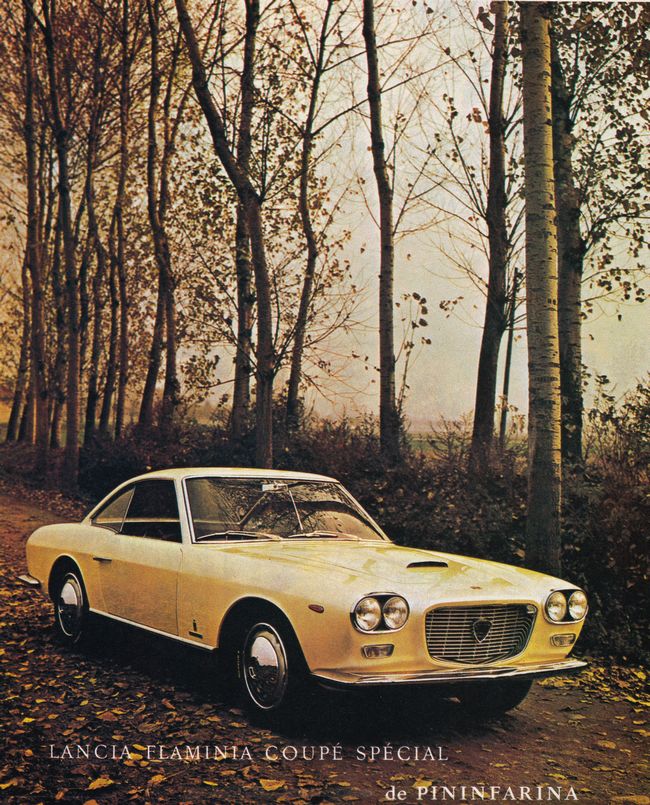

Chevrolet Corvette Rondine. Copyright 1963, Lancia Flaminia 3C 2.8 Speciale Coupe En 1963, Franco Martinengo prévient Tom Tjaarda qu'un important projet l'attend à son retour de vacances d'été. L'idée n'est pas seulement de concevoir une voiture de rêve, mais aussi d'intéresser les dirigeants de Lancia à un programme de production pour une voiture de niche, un coupé de luxe sur base de berline Flaminia, qui serait produit chez Pininfarina. En effet, même si le dessin de la berline est signé Pininfarina, c'est Lancia qui en assure la production. L'objectif est de présenter ce coupé au Salon de Turin en fin d'année. Pour l'occasion, Battista Pininfarina (70 ans à l'époque) sort de sa semi-retraite pour superviser personnellement les travaux. Il en fera d'ailleurs plus tard sa voiture personnelle après l'avoir fait homologuer, prouvant son réel attachement à cette auto. A la même époque, Enzo Ferrari conduit une Ferrari 330 GT 2 + 2. Les deux hommes ignorent qu'ils roulent dans des voitures dessinées par Tom Tjaarda. D'ailleurs, Tjaarda est encore pour eux un parfait inconnu.

Lancia Flaminia 3C 2.8 Speciale Coupe. Copyright Lancia ne donnera jamais son accord pour une production en série. Après la mort de Battista Pininfarina, la Flaminia sera vendue au président de l'American Lancia Club. Ayant depuis changé plusieurs fois de propriétaire, on a pu l'apercevoir ces dernières années sur différentes manifestations et concours d'élégance. 1963, PF Sigma Tom Tjaarda a participé au dessin de la face avant de la Sigma, en reprenant des motifs qui lui sont chers. On remarque en particulier les optiques proches de ceux de la Corvair Special Coupé de 1962. La PF Sigma a été conçue en collaboration avec des journalistes du magazine Quattroruote. Il s'agit d'une quatre places construite pour offrir à ses occupants la meilleure sécurité possible en cas de collision. L'ossature de la coque est quasiment indéformable, tandis que la structure de l'avant et de l'arrière est moins résistante, pour en cas de collision absorber une part de l'énergie cinétique. La carrosserie, lisse et arrondie, ne comporte aucune aspérité qui puisse être agressive pour les piétons. De nombreuses solutions proposées sur ce prototype deviendront d'usage courant.

PF Sigma. Copyright 1964, Ferrari 330 GT 2 + 2 La Ferrari 330 GT est exposée pour la première fois au Salon de Turin 1963. Elle a la lourde charge de succéder à la 250 GT 2 + 2, best-seller de la marque de Maranello. C'est un projet ambitieux pour Enzo Ferrari. La naissance de cette voiture symbolise encore plus que pour la 250 GT 2 + 2 la fusion, d'une part de sa philosophie d'une voiture hyper sportive, d'autre part du concept d'une automobile élégante adaptée à la conduite quotidienne d'un public aux goûts raffinés. Par rapport à la 250, le changement de style est significatif, avec des lignes plus douces. Curieusement, à l'origine du projet, Enzo Ferrari se montre septique face à la proposition de Tom Tjaarda. Il goûte peu aux doubles phares et au traitement de l'arrière qu'il juge trop américain d'aspect. Pourquoi donc abandonner les feux ronds qui caractérisent les Ferrari depuis toujours !

Ferrari 330 GT 2 + 2. Copyright Martinengo prend le temps de rassurer Tjaarda déçu et inquiet à l'issue de la visite d'Enzo Ferrari dans les ateliers de Pininfarina. " Il est toujours comme ça " lui dit-il. En effet, au fil de ses visites chez le carrossier - trois en l'espace de quatre mois - sa vision évolue, au point qu'il fera de la 330 GT 2 + 2 sa voiture personnelle une fois la production lancée. La carrière de ce coupé 2 + 2 qui abandonne finalement ses phares supplémentaires courant 1965 s'achève fin 1967, laissant place libre la 365 GT 2 + 2. Avec près de 1 100 exemplaires fabriqués, la 330 GT 2 + 2 a confirmé le bien-fondé de cette formule mi sport / mi famille à l'aube de la décennie. Cette expérience a été exceptionnelle pour Tom Tjaarda, et a surtout constitué un rare privilège. On ne compte pas le nombre de designers qui ont passé des années chez Pininfarina sans même travailler sur la moindre partie d'une Ferrari. A 30 ans, Tjaarda a déjà dessiné la sienne, complètement. 1964, la parenthèse Eliot Noyes Tom Tjaarda n'a pas oublié les USA, et le mode de vie américain lui manque, sa famille aussi. Battista Pininfarina accepte de voir son poulain partir, en lui précisant que s'il décide de revenir un jour en Italie, un poste l'attendra. Il a quitté les Etats-Unis depuis cinq ans et désormais, il s'y sent un peu comme un étranger. Il doit se réadapter à des usages qu'il a oubliés. Plutôt que de postuler chez un grand constructeur automobile, il fait le choix d'une agence de design industriel et architectural bien connue, Eliot Noyes. Mais il s'y ennuie assez vite, car ses capacités créatives ne sont pas du tout sollicitées. Ses collègues le prennent pour un fou avec son crayon, son guide circulaire et sa règle droite. La vie de célibataire en banlieue l'affecte, quand autour de lui ne vivent que des familles installées. Il comprend que cette manière de vivre n'est pas la sienne, et il envisage très vite son retour vers l'Italie. Dans son travail, il est incapable de se concentrer, et commet des erreurs de débutant. Sans remettre en cause ses talents, son employeur perçoit l'inadéquation avec le poste occupé. Les deux parties conviennent de se séparer. Son périple aux Etats-Unis n'aura duré que quatre mois. Chez Pininfarina, comme promis, il est de nouveau accueilli sans la moindre hésitation. On lui confie aussitôt un nouveau projet, cette fois en lien avec Mercedes.

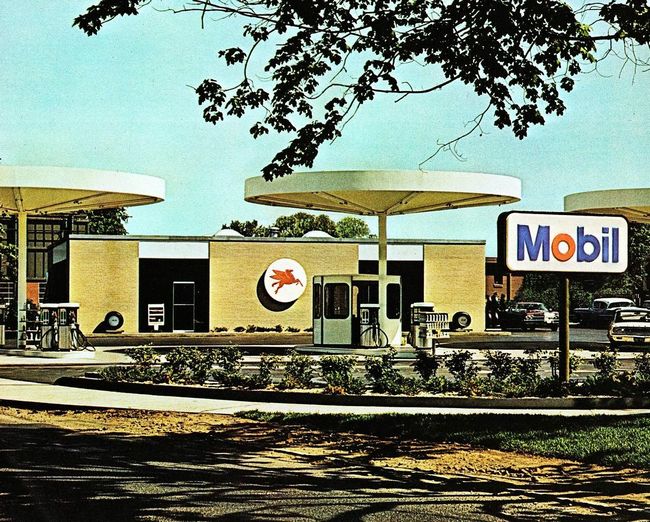

Eliot Noyes (1910/1977) est un architecte et designer industriel américain qui a notamment travaillé pour IBM, Mobil Oil, Cummins Engine et Westinghouse. Copyright 1964, Mercedes 230 SL Pininfarina Coupe Le toit pagode de la Mercedes 230 SL dessinée par Paul Bracq ne fait pas l'unanimité. Deux mois après la commercialisation de la sportive allemande, Pininfarina contact Karl Wilfert, patron du style Mercedes, pour lui faire part de son souhait de proposer un dessin alternatif. L'offre de service est acceptée en mai 1963, et une 230 SL est fournie à la maison italienne. Quelques limites sont posées. La voiture doit conserver le châssis d'origine, l'aménagement intérieur, et surtout elle doit être identifiable au premier coup d'oeil comme étant une Mercedes.

Mercedes 230 SL. Copyright Pininfarina sollicite ses stylistes, et c'est la proposition de Tom Tjaarda qui est retenue. Il ne s'agit pas d'une simple étude de style. Le projet est conçu pour être industrialisable en peu de temps, et en retenant 85 % des pièces d'origine. Le remaniement est subtil mais réel. Les phares sont conservés, mais la calandre est inclinée vers l'avant, les flancs sont arrondis ce qui élargit la voiture. Toute la partie coiffant l'habitacle est revisitée. Les formes arrière sont adoucies avec une suppression du soupçon d'ailerons. Les feux arrière sont inédits.

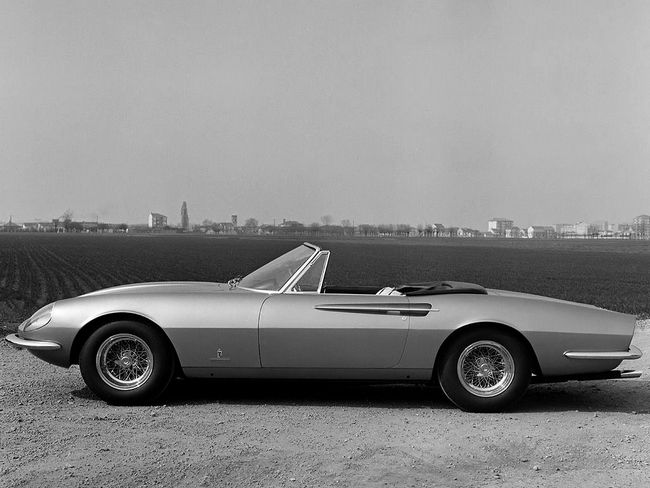

Mercedes 230 SL Pininfarina Coupe. Copyright La 230 SL Pininfarina Coupe est présentée au Salon de Turin 1964. Quelques dizaines d'acheteurs manifestent leur intérêt. Mais cela ne suffit pas à convaincre Mercedes, qui ne souhaite pas aller plus en avant. La déception est aussi grande pour Tom Tjaarda que pour Battista Pininfarina qui étaient l'un et l'autre déjà convaincus de succès d'une telle voiture. Cette Mercedes unique sera d'abord vendue à l'éditeur Axel Springer, avant de passer de main en main, jusqu'à se retrouver en 1996 au Concours d'élégance de Pebble Beach. Cette année-là, Tom Tjaarda est l'un des membres du jury ! 1966, Ferrari 365 California Au départ, il est demandé à Tom Tjaarda de formuler des propositions pour un projet dans la lignée des Ferrari America et Superamerica, des voitures principalement destinées au riche marché américain. Le designer est convaincu qu'il s'agit d'un simple modèle d'exposition, car il n'a pas assisté à la moindre réunion de travail préalable avec Ferrari. On lui fournit quelques caractéristiques dimensionnelles à respecter. L'idée est alléchante, car pour l'instant, ce sont Vignale, Ghia et Touring qui ont surtout exprimé leurs talents sur ce type de Ferrari. Les travaux de Tom Tjaarda aboutissent à la 365 California exposée à Genève en mars 1966. Malgré son élégance classique, sa présence est éclipsée par la nouvelle Lamborghini Miura, autrement plus renversante.

Ferrari 365 California. Copyright Le V12 de 4 930 cm3 fournit 320 ch. Le dessin de Tom Tjaarda reprend certains thèmes développés les années passées, que cela soit des modèles de production ou des concept cars. Les lignes élancées sont soulignées par un dièdre courant sur toute la longueur de la voiture. Les poignées de porte sont cachées dans un long sillon. Cette disposition originale a déjà été vue sur un prototype Dino au Salon de Paris 1965. Ferrari propose en option des phares escamotables. Jusqu'en juillet 1966, les ateliers Pininfarina de Grugliasco assemblent quatorze California, la fabrication manuelle de chaque exemplaire nécessitant près de neuf mois de travail. La 365 California est la dernière voiture de la lignée des Ferrari très exclusives, mais elle est aussi la première de la famille 365, qui va connaître une longue descendance jusqu'à la 365 GT4 BB.

Ferrari 365 California. Copyright L'implication directe de Tom Tjaarda sur ce projet cesse en novembre 1965, lorsqu'il quitte Pininfarina. Le premier prototype n'est pas encore terminé. Tjaarda n'apercevra un exemplaire de sa création " en vrai " que quelques années plus tard, alors qu'il est attablé à la terrasse d'un café avec des amis. Avec désinvolture, il leur explique que c'est lui qui a conçu cette automobile. Ceux-ci se moquent de lui, et refusent de croire que le jeune homme qui leur tient compagnie est déjà à l'origine du dessin de deux Ferrari. 1965, Fiat 124 Spider Les voitures produites pendant vingt ans sont rares. La Fiat 124 Spider s'insère dans ce club très fermé. Son succès a dépassé les prévisions les plus optimistes de Fiat et de Pininfarina. Tom Tjaarda a pourtant rencontré quelques difficultés pour dessiner le Spider 124. Franco Martinengo lui a conseillé de s'inspirer de la Rondine. Mais avec son empattement moins important, la Fiat 124 n'est pas une base aussi facile que la Corvair. Sur la première maquette, Tom Tjaarda reprend les phares rétractables du prototype de 1963. Le résultat n'est pas jugé satisfaisant chez Pininfarina, et ce sont finalement de simples phares ronds qui sont retenus. Mais l'idée n'est pas perdue.

Fiat 124 Spider. Copyright Comme cela a déjà été le cas avec la Ferrari 330 GT, Tom Tjaarda ne participe pas à la finalisation du projet. D'ailleurs, en quittant Pininfarina, il ne sait pas si celui-ci parviendra au stade de la série. L'aménagement intérieur, la capote et le hard-top ainsi que divers détails ne sont pas issus de son travail. Il découvrira comme tout un chacun sa création au Salon de Turin en novembre 1966, quasiment sans retouche. En 1982, Fiat abandonne le modèle, mais Pininfarina poursuit l'aventure. La Fiat 124 Sport Spider devient la Pininfarina Spider Europa. C'est la première voiture jamais vendue sous la marque Pininfarina. Le carrossier va faire perdurer pendant trois années le processus complet de fabrication.

Fiat 124 Spider. Copyright En parlant rétrospectivement de Pininfarina, Tom Tjaarda évoquera l'atmosphère propice au développement des idées, un cadre de travail sans pression, mais des standards d'exigence élevés. Toutefois, les relations avec Battista Pininfarina, Sergio Pininfarina et son beau-frère Renzo Carli sont toujours demeurées strictement professionnelles, à la limite de l'ennui. Fergat, 1965/1967 Tom Tjaarda quitte Pininfarina en 1965, après avoir reçu une offre d'embauche de Giacomo Bianco, patron de Fergat, un fabricant de composants et accessoires automobiles. Le salaire et la possibilité de s'ouvrir à d'autres horizons, de sortir de la routine, sont les principales motivations de Tjaarda. Il considère avoir toujours été bien traité chez Pininfarina, mais rester au service de cette grande maison, c'est accepter de devenir un numéro parmi tant d'autres. La griffe Pininfarina s'impose toujours, et jamais le nom du designer, aussi talentueux soit-ils, n'est mentionné lors de la présentation au public des modèles et prototypes. Après avoir passé un an à concevoir des jantes et des stands d'exposition, Tom Tjaarda est affecté à la filiale OSI. Celle-ci a été créée en 1960 par Luigi Segre et Arrigo Olivetti, propriétaire de Fergat. A la mort de Segre en 1963, ses héritiers vendent leurs parts d'Osi à Olivetti. De fait, OSI* devient une filiale de Fergat. Environ soixante personnes travaillent à la conception, au développement et au prototypage de nouveaux véhicules. Chez OSI, Tom Tjaarda retrouve d'anciens collègues avec qui il a déjà travaillé chez Ghia, notamment Sergio Sartorelli. Les contrats en cours ne suffisent pas à faire vivre l'affaire et il est nécessaire de réduire les effectifs. Finalement, le bureau d'études d'Osi ferme ses portes en novembre 1967. Ital Styling, 1967 La plupart des salariés d'OSI sont embauchés chez Fiat ou Ghia. Tom Tjaarda et Giorgetto Giugiaro entretiennent des relations d'amitié depuis que ce dernier travaille pour Bertone. Quand il apprend que Tom Tjaarda a perdu son emploi, il lui propose de le rejoindre au sein d'Ital Styling, nouvelle structure qu'il vient de créer avec Aldo Mantovani, et qui deviendra peu après Ital Design. Là, il est impliqué dans un projet commandé par Ghia. Giorgetto Giugiaro travaille toujours comme consultant pour ce carrossier après en avoir démissionné début 1967. Ghia veut proposer à Checker une version revisitée de son fameux taxi. L'entreprise a encore en mémoire les fabuleux contrats passés avec Chrysler dans les années 50. Giugiaro a de nombreux projets à l'étude. Visiblement peu inspiré par celui-ci, il en confie la responsabilité à Tom Tjaarda. Alors que Tom Tjaarda travaille sur le projet Checker, il reçoit un appel d'Alejandro De Tomaso (1928/2003), nouveau propriétaire de Ghia. Ce dernier aimerait le rencontrer. Il a dans l'esprit de lui confier la direction du style de la célèbre maison. De nombreuses histoires circulent concernant cet Argentin qui n'est pas réputé pour être facile à vivre. Tjaarda en parle avec Giugiaro, qui lui suggère de donner suite. En effet, en restant avec Giugiaro, ses créations ne seront jamais signées de son nom, comme chez Pininfarina. Par contre, en prenant en charge le style chez Ghia, il pourra enfin s'affirmer et marquer les esprits. Son séjour au sein d'Ital Styling n'aura pas dépassé trois mois. Ghia, 1968/1977 1968, Ghia Centurion / Checker Tom Tjaarda rejoint donc Ghia pour la deuxième fois en moins d'une décennie, mais cette fois en tant que directeur du style. Il y retrouve le projet Checker qu'il connaît déjà. Lors de sa nouvelle arrivée en janvier 1968, l'équipe en place est on ne peut plus réduite, et se compose de ... trois personnes. Sergio Sartorelli n'est plus là, Luigi Segre est décédé en 1963, l'époque bénie de la relation avec Chrysler appartient au passé. Le projet Ghia Centurion sur base Checker est dévoilé au Salon de Paris en octobre 1968. Tom Tjaarda n'est pas pleinement satisfait de son travail, mais le programme ayant déjà du retard, De Tomaso ne veut pas accorder plus de temps au designer. En effet, l'accueil de la presse et des professionnels est on ne peut plus tiède. C'est une déception. La voiture est de nouveau présentée en novembre 1968 à Turin puis à New York en avril 1969. Ce concept car laisse tout le monde indifférent, à commencer par la direction de Checker. Ce prototype a depuis été restauré par un amateur éclairé, après avoir été retrouvé en 2005 abandonné dans une arrière-cour.

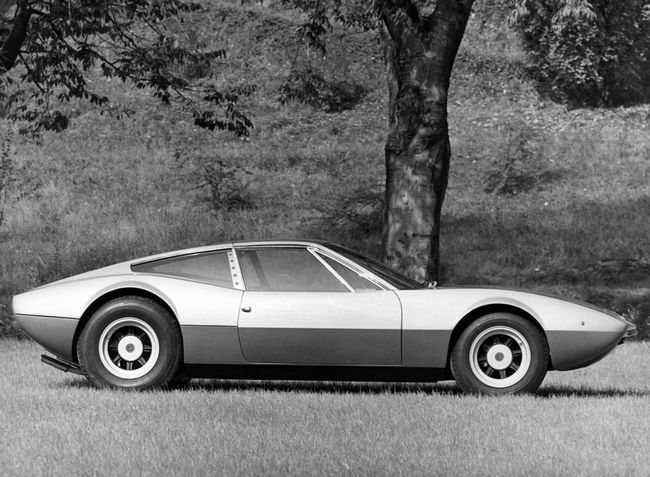

Ghia Centurion / Checker. Copyright Chez Ghia, le travail est harassant, plusieurs projets sont menés de front, il faut tout faire soi-même. Un rythme de vie d'ascète s'impose ! Avec du recul, Tom Tjaarda décrira cette période comme ayant été très féconde, grâce à la réelle liberté qui lui était alors accordée dans ses choix esthétiques. 1968, Serenissima Ghia GT Pour le constructeur turinois Serenissima, Tom Tjaarda, qui vient de réintégrer Ghia imagine en 1968 une berlinette à moteur central aux lignes très épurées. C'est exactement le genre de projet dont tout designer peut rêver. Il est commandé par le comte Giovanni Volpi, un ami de De Tomaso. Le comte est issu d'une vieille et noble famille italienne. Né en 1938, il a hérité de l'immense fortune de son père à 24 ans, et fondé sa propre écurie de courses, la Scuderia Serenissima. En 1967, Serenissima étudie une première voiture de grand tourisme, l'Agena, dont le style reste assez impersonnel. De Tomaso convainc son ami que s'il souhaite intégrer la famille des fabricants de GT, il doit proposer une automobile au design plus attractif. Pour mener à bien sa mission, Tom Tjaarda s'inspire de deux concept cars récents de Giugiaro, l'Oldsmobile Thor de 1967 et la Maserati Simun qui est présentée en même temps que la Serenissima au Salon de Turin le 30 octobre 1968.

Serenissima Ghia GT. Copyright Baptisée Serenissima Ghia GT, la voiture est exposée sur le stand Ghia où elle côtoie une Maserati Spyder et la fameuse Maserati Simun de Giugiaro. Ghia revendique dans son dossier de presse une voiture présentant un équilibre esthétique, aérodynamique et technique exceptionnel. Elle est équipée d'un V8 Massimino de 3,5 litres remplacé peu de temps après par un moteur Alf Francis de même cylindrée. On retrouve cette voiture au Salon de Genève en mars 1969. Hélas, le comte Volpi rencontre au même moment quelques difficultés financières et doit renoncer à son projet. La voiture restera dans la collection personnelle du comte, jusqu'à ce que la maison Artcurial la propose à la vente à l'occasion du salon Rétromobile de 2019. 1969, Lancia Fulvia HF 1600 Competizione De Tomaso demande à Tom Tjaarda de se pencher sur le cas de la Lancia Fulvia, qui dans sa version coupé remporte depuis 1965 un réel succès commercial. Au moins trois raisons motivent ce choix. La première est de concevoir un concept car au dessin inédit, s'appuyant sur la version HF, pour animer le stand Ghia du Salon de Genève 1969, et ainsi mettre en valeur le savoir-faire du carrossier. La deuxième est de pouvoir s'inscrire avec cette automobile aux 24 Heures du Mans. La lutte aux kilos superflus constitue donc une priorité. Troisième volet et non des moindres : Lancia cherche un repreneur et De Tomaso aimerait bien aiguiser l'appétit de la direction de Ford par l'intermédiaire de son ami et PDG Lee Lacocca. Ford pourrait tenir là une revanche après la prise en main avortée de Ferrari en 1963. Le but ultime de De Tomaso serait d'ailleurs d'obtenir la présidence de Lancia.

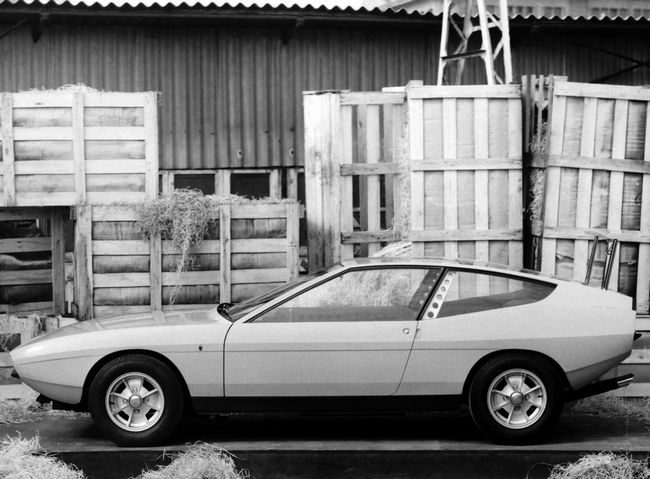

Lancia Fulvia HF 1600 Competizione. Copyright Outre son coupé Fulvia de série, Lancia propose aussi la Fulvia Sport dotée d'une carrosserie légère réalisée par Zagato. Le projet de Tjaarda se veut plus sportif, plus agressif, avec une calandre mince et un postérieur façon fastback. A l'arrière, la finesse des feux et de la lame de pare-chocs s'inscrit dans la même logique. L'aileron arrière est réglable électriquement, et une fois rabaissé, il s'intègre parfaitement au profil de la voiture. Il s'agit plus d'un accessoire esthétique que fonctionnel. Pour répondre aux exigences de la course, la carrosserie est dotée de renforts structurels. L'habitacle est dépouillé à l'extrême, sans garnitures de porte. Les pièces qui peuvent être perforées pour réduire le poids le sont. C'est le cas par exemple des montants de custode. Même le pare-brise est d'une épaisseur minimum. Les autres parties transparentes sont en plexiglas. Les nécessités de la course n'empêchent pas de proposer un ensemble aux qualités stylistiques louables. Ce prototype est plus bas que le coupé Fulvia de série, 1,13 mètre contre 1,30 mètre. La position de conduite exige alors que les jambes soient plus tendues vers l'avant. Il a été nécessaire de tourner le moteur et de l'abaisser pour le faire rentrer sous le capot. Les phares sont rétractables, selon une mode qui se généralise à la fin des années 60. Le dessin des parties basses des porte-à-faux avant et arrière remontant vers les extrémités sera reproduit selon le même principe quelques mois plus tard par Tom Tjaarda sur la Lancia Flaminia Marica.

Lancia Fulvia HF 1600 Competizione. Copyright La présentation par Ghia des Maserati Ghibli et De Tomaso Mangusta, puis l'arrivée de cette Fulvia HF 1600 Competizione au Salon de Genève 1969 confirment le positionnement de Ghia parmi les quatre grands carrossiers italiens du moment, avec Bertone, Pininfarina et Ital Design. Plus loin en terme de notoriété arrivent des artisans comme Frua ou Michelotti. Malgré la notoriété de Ghia, le projet de la Fulvia HF 1600 Competizione comme bien d'autres tourne court. L'arrivée progressive de Ford au capital de Ghia conduit le carrossier à s'intéresser à d'autres projets moins exotiques, plus en relation avec les besoins quotidiens de Ford. Fiat, ayant eu écho d'un possible rapprochement entre Ford et Lancia, s'empresse de racheter ce dernier avec le soutien moral des autorités italiennes. Le prototype Fulvia HF 1600 Competizione sera modifié dans un second temps de manière peu convaincante, en recevant entre autres détails une volumineuse prise d'air noire sur le capot avant. Le bas de caisse sera repeint en noir aux deux extrémités, et la partie noire entre les passages de roue sera rehaussée. Comme d'autres concept cars, celui-ci a été oublié dans les réserves de Ghia, avant d'être racheté en 1976 par Giulio Vignale, le neveu du carrossier Alfredo Vignale. Il a depuis changé de propriétaire. 1969, Isuzu Bellett MX 1600 GT Isuzu est dans les années 60 un constructeur quasiment inconnu en Europe. Cette firme est apparue au Japon en 1949 en fabriquant des utilitaires. A partir de 1953, Isuzu propose dans son pays l'Hillman Minx construite sous licence. La première Isuzu originale, la Bellel, est présentée en 1961. La Bellett, plus compacte, complète l'offre en 1963. En 1964, la véritable star de la gamme Isuzu est la Bellett 1600 GT. Isuzu souhaite en dériver une version coupé dessinée en Europe, et contacte Ghia. Il s'agit du premier projet de Giugiaro pour Ghia, qui donne naissance à l'élégante Isuzu 117 dévoilée au Salon de Genève 1966. Plus tard, lorsque Isuzu cherche à animer son stand du Salon de Tokyo 1968, il s'adresse assez naturellement à Ghia. Entre-temps, Giugiaro a été remplacé par Tom Tjaarda. Deux projets sont lancés, le second pour d'obscures raisons ne sera présenté que trois ans plus tard. Cette commande tombe bien pour Ghia, dont les besoins en trésorerie sont pressants.

Isuzu Bellett MX 1600 GT. Copyright Alejandro De Tomaso, peu sourcilleux sur la qualité de la copie qui sera rendue, demande à Tom Tjaarda d'aller vite. Peu importe que le dessin ne soit pas parfait. Ainsi, le designer s'empresse d'étudier le premier prototype qui porte sur une voiture de sport à moteur central. Pourtant, les exigences d'Isuzu sont nombreuses, tant sur le plan technique qu'esthétique, et décontenancent quelque peu Tom Tjaarda. Il ne dispose pas de la liberté totale d'expression à laquelle il s'est habitué chez Ghia. Alors que sur les quelques voitures à moteur central présentées dans les années 60, on peine à deviner où se trouve la mécanique, Tjaarda fait en sorte que l'on n'ait pas à se poser la question avec cette nouvelle étude. Pour répondre aux exigences de De Tomaso qui met la pression pour se faire payer au plus vite, Tom Tjaarda n'a pas d'autre choix que de poursuivre sa journée de travail tard chez lui dans la nuit. L'Isuzu Bellett MX 1600 GT de manière bien involontaire va constituer un brouillon de ce que va devenir la De Tomaso Pantera, incontestablement plus réussie. On retrouvera aussi en 1970 certains traits de l'Isuzu Bellett MX 1600 sur la Giacobbi Sinthesis. A l'occasion du Salon de Tokyo 1970, les phares escamotables du prototype Isuzu seront remplacés par des optiques ronds, et la lunette arrière redessinée accueillera des lamelles. 1969, De Tomaso Mustela La première De Tomaso, la Vallelunga à moteur central, a été présentée en 1964. Fissore a conçu la carrosserie en aluminium du prototype, mais c'est Ghia qui s'est assuré de la production des carrosseries en fibre de verre pour la série. La Vallelunga, malgré des qualités reconnues par la presse spécialisée, ne s'est vendue qu'à 59 exemplaires en quatre ans, sans doute en raison d'une carrosserie sans grande personnalité et d'un prix élevé. Depuis, De Tomaso a dévoilé la Mangusta au Salon de Turin en 1966. La voiture, plus attrayante, a fait la une de tout la presse spécialisée lors de sa présentation, et à permis à De Tomaso de s'installer durablement dans la famille des constructeurs italiens de GT qui comptent.

De Tomaso Mustela. Copyright Mais Alejandro De Tomaso voit plus grand avec un produit plus accessible, et demande à Tom Tjaarda d'étudier un coupé à mécanique Ford. Le designer imagine la Mustela, une 2 + 2 dotée d'un hayon capable de rentrer en production en l'état. La voiture est animée par un V6 de Ford Zodiac. La puissance de moteur retravaillé est portée de 128 à 230 ch. La Mustela mesure 4,05 mètres de long pour 1,30 mètre de large, et ne pèse que 1 100 kg. Sa vitesse maximale s'établit à 230 km/h. Elle est présentée au Salon de Paris 1969, puis quelques semaines plus tard à Turin. Mais elle n'a pas dépassé le stade du prototype ...

De Tomaso Mustela. Copyright 1969, Lancia Flaminia Marica Après la Lancia Flaminia 3C 2.8 Speciale Coupe de 1963, une nouvelle opportunité de travailler sur un châssis de ce modèle s'offre à Tom Tjaarda. Mais entre-temps, son employeur a changé. La démarche de De Tomaso peut surprendre, car la Flaminia est en fin de carrière. Peut-être s'agit-il encore une fois d'intéresser Ford au sort de Lancia. De nouveau, Tom Tjaarda travaille dans l'urgence, car il s'agit de présenter la Marica au Salon de Turin. Cela lui laisse peu de temps pour peaufiner les lignes de ce prototype. Les extrémités supérieures des montants B et C permettent une découpe des vitres en forme de pyramide. C'est un motif que sera repris quelques années plus tard par Pininfarina sur le coupé Gamma. La voiture est effectivement exposée à Turin le 29 octobre 1969, mais non-roulante. Le tableau de bord en bois a été bricolé à la va-vite et il n'y a ni freins, ni câblage électrique, ni réservoir de carburant ! L'amateur qui s'en est porté acquéreur en 1970 à rapidement remédié à ces quelques inconvénients ...

Lancia Flaminia Marica. Copyright 1970, De Tomaso Pantera La De Tomaso Pantera est la voiture qui va apporter à Tom Tjaarda une réelle notoriété en dehors du cercle restreint des connaisseurs. Lee Lacocca chez Ford et Alejandro De Tomaso entretiennent d'étroites relations professionnelles et amicales. Le premier aimerait bien contrer le succès de la Chevrolet Corvette, et accessoirement laver l'affront infligé par Enzo Ferrari lors de la tentative ratée de rachat de Ferrari par Ford. Christina Ford, l'origine italienne, deuxième épouse d'Henry Ford II, adore sa Maserati Ghibli. Lee Lacocca a depuis toujours un faible pour les belles voitures italiennes. A eux deux, ils parviennent à convaincre Henry Ford II de développer une gamme de modèles haut de gamme italo-américains. Des ingénieurs américains sont dépêchés chez De Tomaso pour évaluer le potentiel de la Mangusta. Mais celle-ci est loin de répondre à leurs exigences. Il paraît dès lors logique de développer une nouvelle voiture, plus aboutie. De Tomaso confie cette mission à Tom Tjaarda assisté par Giampaolo Dallara - ex ingénieur en chef de Lamborghini - pour la conception du châssis. Tom Tjaarda apprécie la liberté de création qui lui est accordée. Il n'est pas contraint comme chez Pininfarina de respecter un style " maison ". Il impose ses propre idées, et l'on retrouve effectivement d'un projet à l'autre certains traits communs de style.

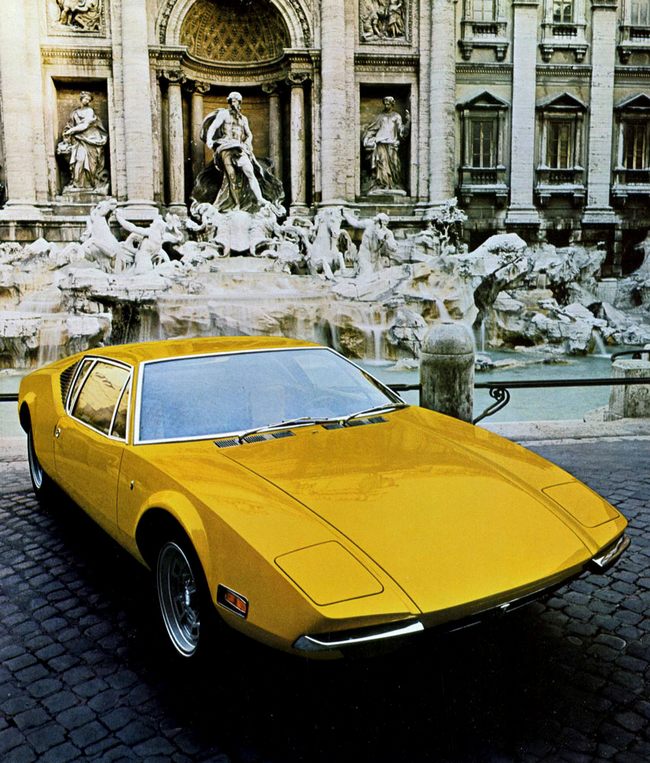

De Tomaso Pantera. Copyright Tom Tjaarda envisage différentes alternatives. Lors de la validation définitive du projet Pantera en présence de Lee Lacocca, celui-ci exprime sa surprise de voir que c'est un gars de Détroit qui est à l'origine de cette auto. Lacocca et Tjaarda sympathisent. En seulement neuf mois, l'étude de la Pantera est terminée, et la production peut être lancée. Elle l'est effectivement dans les ateliers de Vignale, entreprise rachetée par Ghia grâce aux subsides de Ford. C'est à cette époque que Ford décide de prendre une participation dans le capital de De Tomaso. Lacocca fait face à une baisse des ventes des gammes Lincoln et Mercury. La Pantera qui doit être diffusée par ces concessions Lincoln Mercury sera un bon moyen de faire revenir la clientèle dans les show-rooms. Elle est propulsée par un V8 Ford de 5 763 cm3. Ses 310 ch permettent d'atteindre 250 km/h. La version définitive est dévoilée à la presse en mars 1970 sur le circuit automobile de Monza. Le public américain la découvre au Salon de New York le 4 avril, où cette GT jaune vif est bien accueillie. Son prix plaide en sa faveur, elle est près de deux fois moins chère que les Ferrari Daytona ou Lamborghini Miura, les deux supercars qui dominent le marché. Cela apparaît à priori comme un pari bien engagé, et De Tomaso a l'ambition de produire 5 000 Pantera par an, principalement à destination des Etats-Unis.

De Tomaso Pantera. Copyright L'administration américaine tarde à homologuer la voiture. Sa diffusion commence donc d'abord en Europe, avec 285 exemplaires vendus en Italie et au Royaume-Uni en 1970. La voiture arrive finalement outre-Atlantique en 1971. Mais contre toute attente, les Pantera doivent d'abord passer par un atelier Ford spécialisé dans la résolution des problèmes de qualité. 130 clients américains se laissent séduire en 1971, puis 1 552 l'année suivante. Pour autant, la Pantera ne répond pas aux attentes de Ford. Le constructeur US lassé par les défauts récurrents de qualité et face aux conséquences de la crise pétrolière résilie le contrat avec l'Argentin en 1973. Il revend sa participation pour un prix dérisoire à Alejandro De Tomaso. Par contre, il conserve dans son portefeuille Ghia et Vignale. Quelque 5 262 Pantera ont trouvé preneur en Amérique du Nord. La carrière de la belle italienne est loin d'être terminée, et les ventes se poursuivent en Europe. Une fois toutes les défaillances traitées, la Pantera apparaît comme une bonne affaire comparée aux Maserati, Ferrari et Lamborghini. La carrière de cette supercar sera exceptionnellement longue, puisqu'elle ne s'achèvera qu'en 1993, avec au compteur 7 258 voitures produites. 1970, De Tomaso Deauville L'enthousiasme né du projet Pantera conduit Alejandro De Tomaso et Lee Lacocca à envisager d'autres partenariats. En cette année 1970, Henry Ford II et Lee Lacocca confirment leur intérêt pour cette collaboration. Alejandro De Tomaso, soulagé d'être pour un temps sorti d'affaire, s'inquiète toutefois pour son avenir. Il craint de devenir totalement dépendant de Ford, qui pourrait devenir son seul donneur d'ordre ou presque. Il ne souhaite pas se soumettre à ce point.

De Tomaso Deauville. Copyright Henry Ford II, Lee Lacocca et Alejandro de Tomaso sont trois fortes personnalités à l'ego démesuré. Elles se retrouvent lors d'une visite de trois jours chez Ghia et De Tomaso. Tom Tjaarda est alors le seul designer maison. Lacocca souhaite que la prochaine étude de Ghia puisse porter sur une automobile capable de concurrencer la Jaguar XJ. Elle pourrait même s'inspirer très librement des lignes de la voiture britannique. Le moteur serait toujours issu de la gamme Ford US. TomTjaarda se met au travail et accouche de la Deauville. Ses dimensions sont très proches de celles de la Jaguar XJ, respectivement 4,85 mètres et 4,81 mètres. Par contre, la voiture italienne est plus large de 13 centimètres. Le porte-à-faux avant de la De Tomaso est plus court que celui de la Jaguar. C'est l'inverse à l'arrière. Le pare-brise la De Tomaso est plus incliné. Ces différences procurent à l'italienne une ligne plus dynamique, plus élancé, par opposition à la Jaguar plus bourgeoise.

De Tomaso Deauville. Copyright La Deauville est présentée au public lors du Salon de Turin 1970. L'accueil est globalement positif, même si la presse anglaise ne peut qu'exprimer sa désapprobation en raison de sa ressemblance avec la Jaguar XJ. Les espoirs de Lee Lacocca sont vite déçus. De nombreuses contraintes d'homologation sur le sol américain conduisent Ford à renoncer à y commercialiser la Deauville. De Tomaso destine donc sa berline au marché européen, où les premiers exemplaires sont vendus en 1972. Son prix la situe à mi-chemin entre celui de la Jaguar XJ et des coupé 2 + 2 Lamborghini Espada et Ferrari 365 GT 2 + 2. Le succès de la Deauville est mesuré, et sa situation se complique en 1975 quand Jaguar propose sa XJ V12. Curiosité de l'histoire, Ford sera le repreneur de Jaguar en 1989, et trouvera dans son escarcelle la XJ. La carrière de la Deauville ne s'est achevée qu'en 1988, avec un maigre score de 244 exemplaires produits en 17 ans. 1970, Sinthesis 2000 Berlinetta Tom Tjaarda réfléchit depuis son départ de chez OSI à créer sa propre voiture, mais il manque de moyens financiers pour concrétiser ce projet. Il ne s'agit pas juste d'habiller un châssis et un moteur existant, mais aussi de s'impliquer dans leur amélioration. Il connaît de nombreux artisans autour de Modène et de Turin capables de réaliser ce genre de prototype. L'idée ressurgit lorsque l'un de ses amis, Peter Giacobbi, lui suggère de s'associer avec lui pour construire cette automobile. Giacobbi, originaire de San Francisco, ingénieur de formation, vit en Italie depuis 1963. Il est directeur général à Turin d'une division de Eaton, Yale & Towne, fabricant d'appareils électriques et de composants hydrauliques pour l'industrie. Ensemble, ils couchent un certain nombre d'idées sur le papier. Le résultat est un prototype de coupé sportif à deux places long de 4,18 mètres et haut de 1,13 mètre, animé par un moteur de Lancia Fulvia en position centrale. Revu par Nardi, il développe 130 ch Din. La sécurité a constitué un axe majeur de réflexion, avec une partie avant à déformation progressive en cas de choc frontal. Des ballons gonflables sont placés dans le moyeu du volant et dans la planche de bord. On ne parle pas encore d'airbag. Ils sont conçus par Eaton, Yale & Towne. Plusieurs marques travaillent au même moment sur ce sujet, en particulier Mercedes. L'habitacle offre deux places très nettement séparées par une poutre centrale. On reconnaît le style de Tom Tjaarda, avec un dessin dans la même veine que celui de l'Isuzu Bellett MX 1600.

Sinthesis 2000 Berlinetta. Copyright Le designer mène ce projet à titre privé, durant son temps libre, parallèlement à ses activités pour Ghia. Partir d'un feuille blanche pour concevoir une automobile est une tache immense. La récompense serait évidemment de pouvoir l'exposer à Turin, salon des " vrais " professionnels. Ce n'est pas gagné. Par chance, Nardi, enthousiasmé par ce projet, propose d'accueillir le prototype sur son stand. Ce faisant, Tom Tjaarda est conscient qu'il prend un risque vis à vis de De Tomaso, qu'une telle démarche individuelle pourrait légitimement contrarier. Mais à sa surprise, l'industriel ne bronche pas, félicitant même son collaborateur pour l'excellence de ce travail personnel. La Sinthesis 2000 Berlinetta bénéficie d'une couverture médiatique honorable grâce à la presse spécialisée. Elle impressionne par ailleurs l'équipe naissante du projet DeLorean, ce qui va conduire John DeLorean à embaucher Giacobbi dans sa nouvelle société, où il va construire les deux premiers prototypes de la DMC-12. Giacobbi conservera la Sinthesis en sa possession, et cela sera l'occasion pour le grand public de la découvrir lors de diverses manifestations. 1970, De Tomaso Zonda De Tomaso produit en série la Pantera, et s'apprête à lancer la Deauville. L'industriel italien souhaite compléter son offre avec un coupé 2 + 2, et demande expressément à Tom Tjaarda de s'inspirer de la Maserati Ghibli dessinée par Giugiaro, qui remporte un joli succès. La Zonda s'appuie sur un châssis de Deauville raccourci de 22 centimètres, et reprend le V8 de 5 763 cm3 (350 ci) de 350 ch de cette dernière.

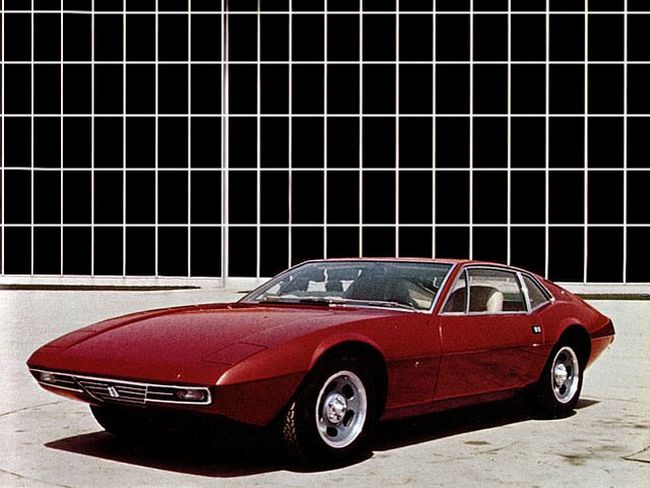

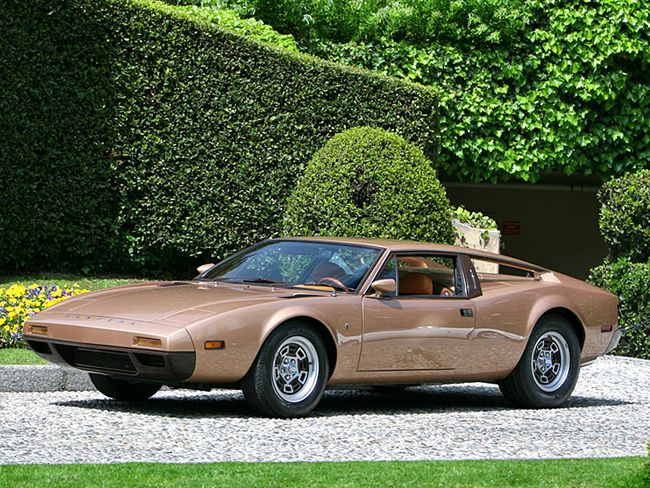

De Tomaso Zonda. Copyright Les lignes développées par Tom Tjaarda évoquent en effet en bien des points la Ghibli. Le nom de Zonda - qui sera repris par Horacio Pagani en 2007 - fait référence au vent sec qui souffle sur le versant oriental des Andes en Argentine. Accessoirement, il répond à celui de Ghibli, un vent des déserts libyens. La Zonda est présentée dans une teinte bronze métallisée au Salon de Genève 1971. Sa naissance est pourtant éclipsée par deux autres nouveautés majeures, la Lamborghini Countach de Marcello Gandini et la Maserati Bora de Giorgetto Giugiaro. Le design italien est à son paroxysme.

De Tomaso Zonda. Copyright La Zonda est ensuite présentée à Détroit en avril 1971, hélas dans une certaine indifférence. De Tomaso aimerait embarquer dans la même aventure américaine la Pantera et la Zonda. Sa présente à Détroit est surtout destinée aux décideurs de Ford. Mais la Zonda s'annonce trop coûteuse à produire. Le projet est abandonné, et toute trace de ce prototype est perdue.

De Tomaso Zonda. Copyright 1971, AutoZodiaco Damaca En 1968, Mario Zodiaco voit le film " L'affaire Crown ", avec Steve McQueen et Faye Dunaway. Il tombe non pas sous le charme de l'actrice, mais sous celui du buggy de l'acteur. Quand il quitte l'affaire familiale, c'est pour ouvrir à Bologne sa propre concession automobile, sous le nom d'All-Cars. Il n'a rien perdu de son envie de buggy, et commande un kit en Californie. En mai 1969, Zodiaco fonde AutoZodiaco, et présente en novembre au Salon de Turin son premier prototype de Buggy. L'engin est à la mode, et les stars et starlettes du moment s'affichent volontiers à bord d'un buggy. Le public suit le mouvement. L'homologation et l'industrialisation prennent du temps. Zodiaco conclut un accord avec le spécialiste Giannini pour produire une première série sur un châssis VW raccourci. Puis il devient indépendant en construisant sa propre usine. Son premier modèle, le Deserter, s'inspire librement du buggy Meyers Manx original.

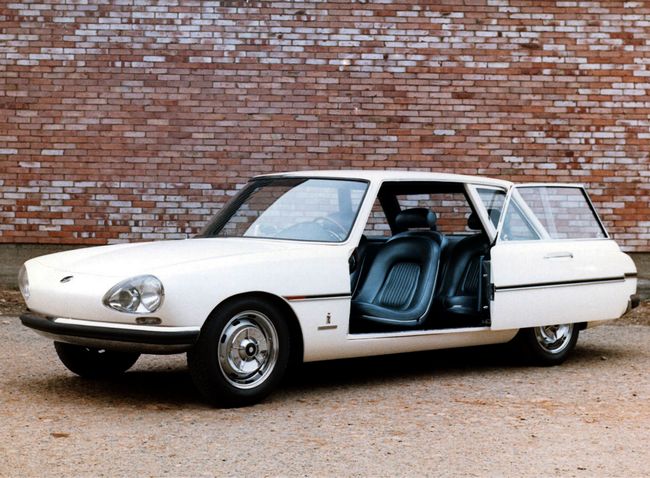

All-Cars Autozodiaco Damaca. Copyright Zodiaco aimerait toutefois proposer autre chose que le classique buggy d'inspiration Manx. Zodiaco et De Tomaso entretiennent de bonnes relations. Le premier demande au second s'il connaîtrait quelqu'un qui serait capable d'innover sur le thème du buggy. Assez naturellement, De Tomaso recommande Tom Tjaarda. De prime abords, les idées de Zodiaco et de Tjaarda convergent. Ainsi, le designer conçoit le Damaca qui est effectivement commercialisé en 1971. Ce buggy modernisé pèse 875 kg et peut atteindre 155 km/h. Après trois années d'activité, Mario Zodiaco cède son affaire. Le nouveau propriétaire prolonge la carrière du Damaca jusqu'en 1981. 1971, Isuzu Sport Wagon Le deuxième projet sur lequel travaille Tjaarda lors de son retour chez Ghia est celui d'un break de chasse Isuzu Bellett. Ce type de carrosserie a été popularisé dans les années 60 avec la Reliant Scimitar ou l'Aston Martin DB5 de Radford. Ce prototype étudié en 1968 n'est curieusement présenté au public japonais qu'au Salon de Tokyo de 1971, dans une teinte violette métallisée. On ignore pourquoi le constructeur japonais a attendu si longtemps pour cette présentation.

Isuzu Sport Wagon. Copyright Le dessin surprend avec une ligne de caisse droite qui dévie brusquement vers le haut sous forme d'une autre ligne droite pour rejoindre la partie la plus en arrière de la ligne de toit. L'arrière de type Kammback est dominé par un large hayon en verre, comme sur l'AMC Gremlin de 1970, la Volvo 1800 ES de 1971 ou la Lotus Elite de 1974. Isuzu a surtout voulu attirer le regard du public avec un objet à la mode, sans véritablement envisager la moindre production.

Isuzu Sport Wagon. Copyright 1971, De Tomaso 1600 Spider Au Salon de Turin qui s'ouvre le 3 novembre 1971, De Tomaso présente la 1600 Spider, une voiture dotée d'un quatre cylindres Ford de 1,6 litre, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la future Fiat X 1/9 encore en cours d'étude chez Bertone, et que Fiat s'apprête à commercialiser. L'affaire fait scandale et la presse surtout étrangère s'en empare. Revenons à l'origine de cet incident ... Un jour de l'été 1971, De Tomaso en visite chez l'un de ses sous-traitants fabricant d'outils d'emboutissage remarque une maquette en bois destinée à Bertone. Il appelle Tom Tjaarda alors en plein travail, et lui demande de se déplacer chez ce fameux sous-traitant. Il lui désigne le prototype, et exige qu'il en extrapole une copie. Tom Tjaarda est très mal à l'aise. Son employeur lui demande ouvertement de faire de l'espionnage industriel dans un atelier en principe tenu au secret des affaires. Il a déjà entendu parler de ce projet et vu quelques croquis spéculatifs dans la presse italienne. Mais là, l'auto est sous ses yeux. Ne pouvant évidemment pas sortir son bloc-notes et dessiner le modèle, il mémorise tant que possible l'ensemble des détails : inclinaison du pare-brise, forme des passages de roue, des phares escamotables, des ouvertures de porte, des écopes d'air ... Tom Tjaarda s'interroge sur les motivations d'Alejandro De Tomaso. Peut-être a t'il juste besoin d'un croquis pour ses archives personnelles. Et quand bien même, si Ghia parvient à présenter le prototype avant Bertone, c'est ce dernier qui passera pour le copieur ... Tout ceci ressemble à une énorme farce. De retour chez Ghia, il couche sur le papier ce qu'il a mémorisé, et réalise des rendus de 3/4 en couleurs. Parallèlement, il s'interroge sur ce qu'il vient de faire, et sur son manque de loyauté. Qu'en pensera Marcello Gandini, l'auteur du dessin original. N'est-il pas là en train de copier sciemment le dessin de quelqu'un d'autre ? Cela ne va t'il pas nuire à sa réputation et à sa carrière. Mais après tout, il ne fait qu'obéir à son employeur qui seul devra assumer les risques juridiques.

De Tomaso 1600 Spider. Copyright

Fiat X 1/9. Copyright Tom Tjaarda confie son " travail " à un dessinateur qui va se charger d'établir un dessin grandeur nature, qui doit lui-même mener à une maquette en argile. Tom Tjaarda pour sa part passe à autre chose, et oublie cette demande singulière. Pendant de nombreuses semaines, il n'entend plus parler de cette auto. Il pense que De Tomaso a peut-être abandonné cette folle idée, et qu'il s'est rendu compte qu'il a agi de manière trop impulsive. Pourtant, au retour des vacances d'été, Alejandro De Tomaso relance le projet. Le prototype sera réalisé chez un sous-traitant. La rumeur se répand chez Ghia. On ne connaît pas de précédent de ce type dans l'histoire du design italien, et tous s'interrogent sur ce que sera la réaction de Nuccio Bertone. Tom Tjaarda échange avec ses collègues, et mentionne l'absurdité d'une telle présentation à Turin. Aucun ne bronche, l'omerta semble de mise chez Ghia. Tjaarda inquiet s'en ouvre à un ami avocat. Celui-ci lui confirme qu'il n'a fait qu'obéir aux ordres de son employeur, et qu'en refusant, il aurait pu se rendre coupable d'insubordination. ll ne pourra donc pas être mis en cause, même si son nom sera en cas de procédure judiciaire forcément mentionné, ce qui pourrait nuire à sa réputation. Dans l'embarras, Tom Tjaarda réfléchit à un moyen d'empêcher la présentation du prototype à Turin. Une solution serait de faire fuiter les intentions de De Tomaso auprès de la maison Bertone, mais bien évidemment sans se faire repérer. La tentative échoue. La situation est inextricable. Tom Tjaarda craint que l'incident qui résulterait de la présentation du prototype condamne Ghia à la fermeture, et par conséquent à la perte de son emploi. Alors que d'une manière générale les rumeurs abondent avant l'ouverture du Salon, personne ne mentionne la surprise que prépare De Tomaso. La veille, certains journalistes bénéficient d'indiscrétions. Tom Tjaarda sera en première ligne, et il s'étonne qu'Alejandro De Tomaso ne lui ait fourni aucun " élément de langage " pour répondre à la presse. Il aurait par exemple pu exiger qu'il se tienne à l'écart de celle-ci. Mais aucune instruction ne lui est transmise. De Tomaso serait-il en train d'instrumenter Tom Tjaarda pour lui faire porter le chapeau de ce plagiat ? La De Tomaso 1600 Spider est l'une des dernières voitures du Salon à être installée sur son stand. Evidemment Nuccio Bertone et son équipe sont scandalisés à la vue du prototype. Mais curieusement, une fois le coup de colère passé, ils se replient sur leur stand. Ils sont surtout préoccupés par l'identification en interne de la taupe. Bertone ne demande même pas le retrait du prototype de Ghia. Mais l'accalmie n'est que temporaire. La presse italienne qui a des intérêts économiques à protéger reste discrète. De Tomaso est en voyage aux Etats-Unis. Le magazine américain "Car " vient de rédiger un article sur la De Tomaso 1600 Spider, en expliquant que le malheureux designer à l'origine de cette auto a été contraint de copier le travail de Marcello Gandini, s'il ne voulait pas perdre son emploi. Lee Lacocca, " l'ami " d'Alejandro De Tomaso, n'apprécie pas que Ghia ait utilisé un moteur Ford pour ce prototype 1600 Spider, rendant ainsi le géant américain complice bien involontaire de cette " combinazione ". Les collaborateurs de Lacocca ne manquent pas de lui rappeler l'aspect sulfureux de De Tomaso.

De Tomaso 1600 Spider. Copyright

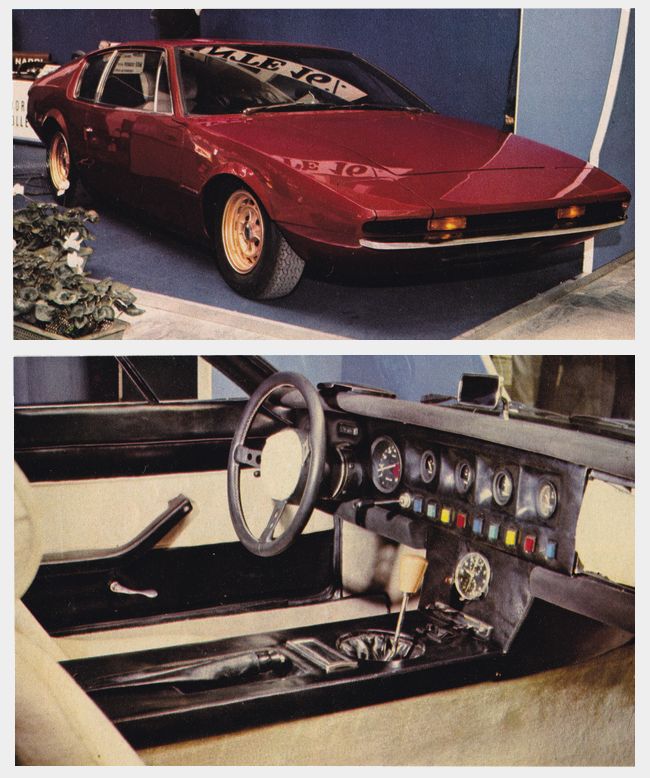

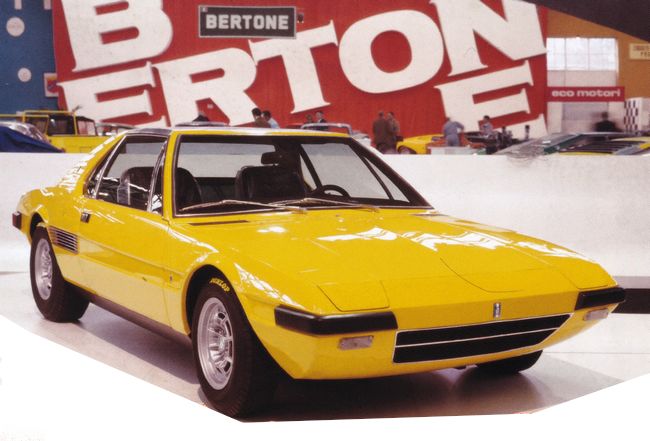

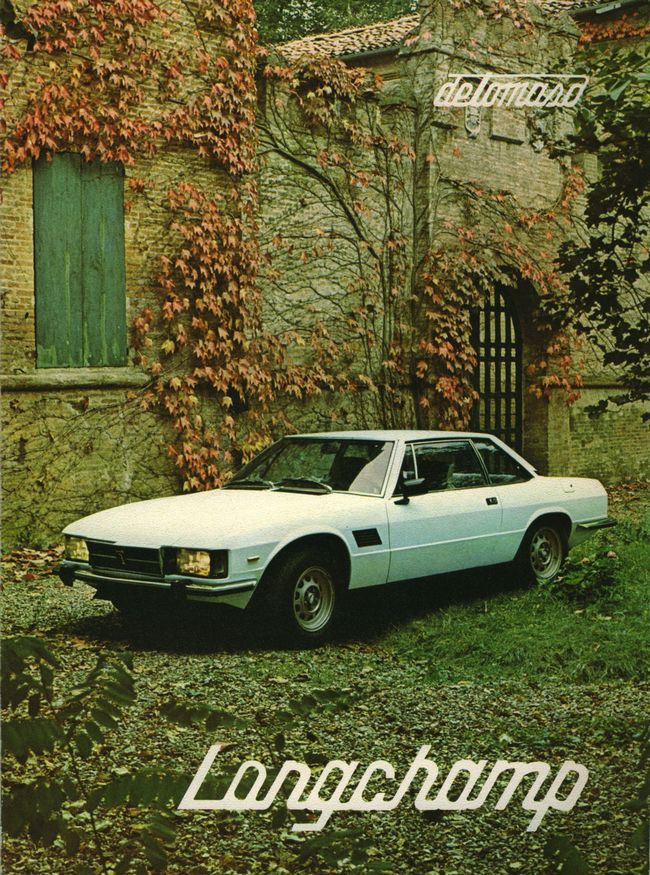

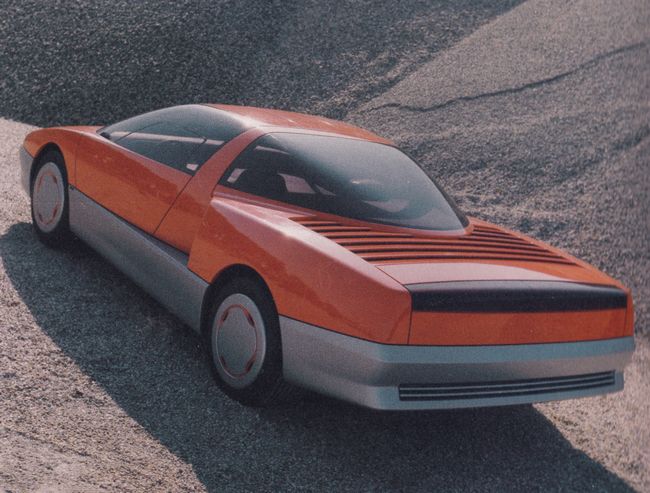

Fiat X 1/9. Copyright L'article de " Car " est repris par la presse européenne. Tom Tjaarda y passe pour le designer idéaliste qui a tenté de dissuader son employeur, pendant qu'Alejandro De Tomaso est décrit comme un personnage sans scrupule. Tom Tjaarda n'a jamais compris les motivations profondes de De Tomaso. Aurait-il voulu discréditer ou se venger de son sous-traitant qui voulait augmenter ses tarifs ? Cela parait difficilement envisageable vu l'onde de choc que pouvait provoquer un tel plagiat. Où aurait-il souhaité manipuler la presse, en faisant croire que le plagiat venait de chez Bertone, ce qui lui aurait procuré une belle publicité gratuite ? Peut-être a t'il simplement désiré créer le scandale pour faire parler de lui à moindres frais ? Dans l'histoire, il y aura plusieurs victimes : Bertone, le sous-traitant de Bertone et De Tomaso. Le premier n'a pas su protéger son travail, ce qui a pu altérer la confiance de Fiat. Le deuxième a perdu ses contrats avec Bertone quand il a enfin été identifié comme étant le point faible. Tom Tjaarda s'est senti désolé pour cet artisan, un homme simple et honnête, qui ne voyait aucun mal à la curiosité de ses visiteurs. Le troisième qui après tant d'année à façonner son image d'entrepreneur fiable, sérieux et cultivé venait de se tirer une balle dans le pied. 1972, De Tomaso Longchamp Pour diversifier son offre, De Tomaso demande à Tjaarda d'étudier un coupé 2 + 2 dérivé de la berline Deauville. Il ne s'agit pas cette fois de copier une forme, mais de s'inspirer d'un concept, et De Tomaso fait volontiers référence à la Mercedes 350 SLC. Comme la Pantera, cela aurait pu être un projet à destination de Ford. Mais la Longchamp, puisque tel est son nom, ne sera diffusée que par le biais des distributeurs De Tomaso. Notre homme aime le prestige lié à l'image de la France. Après Deauville, sa nouvelle automobile fait de nouveau référence à un célèbre hippodrome. Ford a compris la leçon avec les déboires rencontrés avec la Pantera. Le constructeur US sait qu'il est peut-être intéressant d'intégrer Ghia, mais il est plus prudent de laisser De Tomaso poursuivre seul son aventure industrielle. L'Italien est aussi dans cette optique. A défaut de devenir PDG de Lancia que Ford à laissé à Fiat, autant poursuivre son aventure personnelle, plutôt que de passer son temps à gérer des propositions de prototypes pour Ford. De Tomaso a d'autres ambitions. En effet, il rachète successivement Benelli (1970), Moto Guzzi (1972), Maserati (1975) et Innocenti (1976). La Longchamp n'est finalement qu'une des composantes du groupe que l'industriel est en train de constituer. C'est aussi le dernier projet sur lequel travaille Tom Tjaarda pour De Tomaso.

De Tomaso Longchamp. Copyright On retrouve dans ce coupé 2 + 2 un peu de la Lancia Flaminia Marica, en plus sportif, plus musclé. La Longchamp est présentée au Salon de Turin en 1972. C'est une alternative crédible aux coupés Mercedes, BMW ou Jaguar, dont elle diffère toutefois par un mode de production plus artisanal. Tom Tjaarda a imaginé un coupé sans excès tapageur, comme une bonne machine que l'on viendrait presque à désirer plus par raison que par passion. Son 8 cylindres Ford de 5,7 litres dispose de 330 ch. La production en petite série débute en 1973. Cela tombe en pleine crise de Suez. Le hasard fait mal les choses. La Longchamp a été produite à 395 exemplaires en coupé, plus 14 cabriolets. C'est peu pour une carrière qui a duré 17 ans.

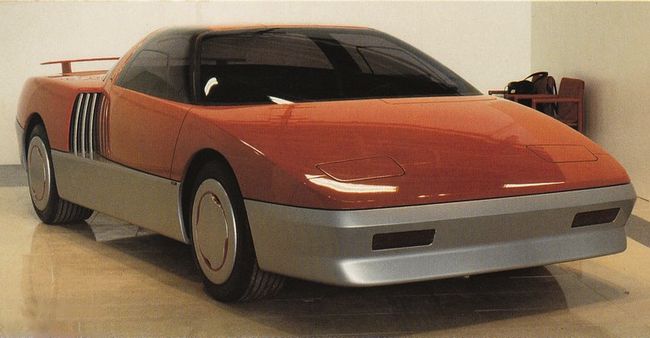

De Tomaso Longchamp. Copyright 1973, Ford Mustela II Début 1973, après le départ d'Alejandro De Tomaso, Ford devient l'unique propriétaire des marques Ghia et Vignale. Le bureau de style de Ghia poursuit son travail sous la direction de Tom Tjaarda, tout en cohabitant avec le centre de style Ford de Bruino en Italie. Les hommes de Ford se font de plus en plus présents chez Ghia. La Mustela II exposée au Salon de Genève 1973 n'est autre qu'une réactualisation de l'oeuvre de Tom Tjaarda de 1969. Le temps a manqué, et Tjaarda s'est contenté de remplacer les entourages des vitres chromées par des baguettes noircies et d'équiper la voiture d'un toit en vinyle noir, conformément aux tendances du moment.

Ford Mustela II. Copyright La prise d'air sur les flancs arrière est supprimée, et le dessin des poignées de porte est revu. Les jantes en alliage sont nouvelles, le porte-à-faux avant est plus long, les phares ronds sont remplacés au profit d'éléments rectangulaires larges et étroits, etc ... Le V6 Ford est toujours situé à l'avant et entraîne les roues arrière. Sa cylindrée est portée à 3 litres pour une puissance de 180 ch grâce à l'adoption d'un turbo. Ce modèle qui aurait pu succéder à la Ford Capri de première génération s'est juste contenté de rejoindre les réserves de Ford à Deaborn. 1974, De Tomaso Pantera II / 7X Au début des années 70, les Américains imposent de nouvelles normes de sécurité pour les automobiles vendues sur leur sol. Le marché US est devenu primordial pour nombre de firmes européennes, et chaque constructeur tente tant bien que mal d'adapter ses modèles à ces nouvelles contraintes. MG affuble sa MG B d'énormes " rubber bumpers " qui dénaturent le dessin original. Lamborghini impose de disgracieux appendices aux extrémités de ses Khamsin et Countach. De Tomaso tente aussi d'adapter la Pantera, en tenant compte des normes encore plus ambitieuses annoncées pour 1975. Tom Tjaarda est invité à reprendre ses crayons, pour imaginer la Pantera de demain.

De Tomaso Pantera II / 7X. Copyright Par rapport à la Pantera d'origine, l'architecture générale et les dimensions de la 7X - X pour l'année au cours de laquelle elle pourrait être mise en production - restent inchangées. Un imposant bouclier est subtilement intégré à la face avant. La vitre de custode cède sa place à un montant central, et des dérives arrière façon Maserati Merak sont ajoutées. Le bronze clair de la carrosserie se conjugue avec la couleur marron des accessoires. La voiture est présentée au Salon de Détroit en novembre 1973, puis on la retrouve à Chicago et Los Angeles en 1974. Le divorce entre De Tomaso et Ford met fin à son développement. Par ailleurs, investir sur ce créneau après la crise pétrolière semble peu pertinent. L'unique prototype est utilisé par quelques cadres de Ford durant leurs escapades privées en week-end, avant de passer entre les mains de différents collectionneurs. Tom Tjaarda à participé dans les années 2000 à sa restauration. En 2008, la De Tomaso 7X est réapparue au Concours d'Elégance de la Villa d'Este. 1974, Ford Ghia Coins Alejandro De Tomaso n'a jamais été un adepte des études de style extrêmes. Au contraire, toujours désireux de séduire les grands constructeurs capables d'apporter une charge de travail aux ateliers Ghia, il s'est souvent limité à des projets réalistes. Mais après son départ, la donne change. Tom Tjaarda, toujours aux commandes du style Ghia, décide d'imiter ses confrères Pininfarina, Bertone ou Giugiaro, et rêve de concept cars un peu plus audacieux. Le nouveau propriétaire des lieux, Ford, le laisse créer à sa guise, sans réel contrôle. La confiance est totale. Le projet de la future Fiesta ne l'occupe pas à plein temps. Tom Tjaarda prend l'initiative et se lance dans la conception d'un " show car " aux formes radicales à trois places frontales. Lors de l'une de leurs rares visites chez le carrossier, les directeurs du design Ford découvrent le projet " Coins " et conviennent qu'il fera parfaitement l'affaire pour animer le stand Ghia lors du prochain Salon de Genève 1974.

Ford Ghia Coins. Copyright La Coins n'est en fait qu'une simple maquette, un exercice de style, le dernier réalisé par Tom Tjaarda pour Ghia. On retient surtout l'unique porte arrière et la position centrale du conducteur, les deux autres passagers étant légèrement en retrait. Le porte-à-faux avant est particulièrement prononcé. La dénomination Coins fait référence au film " Three Coins in the Fountain " réalisé par Jean Negulesco en 1954. Ford ne se prive pas de présenter ce concept car comme un futur possible pour la Ford Capri à l'horizon 2000. Si la voiture suscite beaucoup de curiosité lors de ce Salon, c'est l'unique exposition à laquelle elle va participer avant de rejoindre les réserves de Ford. Elle changera de main quelques années plus tard lors d'une vente aux enchères réservée à de nombreux prototypes Ghia. On a depuis perdu sa trace. Sur le tard, Tom Tjaarda émettra quelques réserves concernant cette étude, en précisant que ce n'était pas la création dont il était le plus fier. Au début des années 70, la configuration généralement acceptée pour une petite voiture intègre un moteur situé à l'avant entraînant les roues avant, dans une forme deux volumes dotée d'un hayon, avec des sièges arrière rabattables pour offrir du volume en cas de nécessité. La Fiat 127 a ouvert la voie même si elle ne possédait pas de hayon à ses débuts. La Renault 5 fait encore mieux avec son hayon et sa bouille sympathique. Henry Ford II et Lee Lacocca savent que Ford ne peut pas rester à l'écart de ce marché en plein essor, et constituent une équipe pour mettre au point leur petite voiture. Don De la Rossa, alors responsable du design Ford, sollicite les différents studios du groupe - Angleterre, Allemagne, Michigan et Ghia en Italie - afin d'élaborer des propositions. Ford n'a aucune expérience en la matière. Paolo Martin, ex Pininfarina qui travaille pour Ghia depuis 1972, entame les études.

Ford Blue Car, Paolo Martin / Tom Tjaarda. Copyright Tom Tjaarda est appelé à prendre le relais. Il supervise la réalisation, en un temps record de 53 jours, d'une maquette dénommée en interne Blue Car. Celle-ci est envoyée à Détroit où elle séduit Henry Ford II et Lee Lacocca. Puis la voiture participe à différents essais cliniques à travers le monde, lors desquels sont sondés les réactions d'acheteurs potentiels. La Blue Car y est présentée en compagnie d'autres projets Ford et de concurrentes locales. La crise pétrolière de 1973 rend cette voiture plus actuelle que jamais. Tous les constructeurs se lancent dans l'étude de voitures économiques en carburant. La mode est aux essais en soufflerie. Tom Tjaarda est surpris, voire inquiet, par la liberté que lui laisse la direction américaine de Ford. Il poursuit donc ses travaux en toute autonomie, et se lance dans la fabrication d'une nouvelle maquette, qui une fois terminée est acheminée vers Ford Angleterre, où elle rejoint les propositions des autres centres de style. Lee Lacocca tranche pour la proposition du studio Ghia. Les autres centres de création sont amers face à cette décision, et tentent de freiner le projet italien, jusqu'à ce que Lee Lacocca ordonne de cesser ces atermoiements et de travailler à l'industrialisation de la voiture à partir de la proposition de Tom Tjaarda. La Ford Fiesta entre en production en 1976, pour devenir le succès commercial que l'on sait.

Ford Fiesta, 1976. Copyright Pesant à peine 700 kg, c'est l'une des voitures les plus légères de sa catégorie, tandis que son volume intérieur est l'un des plus généreux. La Fiesta affiche un honorable cx de 0,42. Il s'agit de la dernière Ford de série conçue chez Ghia, qui est alors devenu pour le constructeur américain son centre de référence en matière de style automobile, avant de devenir une simple griffe. Ford a désormais pris les commandes du carrossier, et y envoie en nombre ses designers en quête d'expérience. Ford fusionne le Ford Design Studio et le bureau de style Ghia. Filippo Sapino devient le responsable du style de cette nouvelle structure basée à Turin, et se retrouve donc face à Tom Tjaarda dans des fonctions similaires. Dans la nouvelle structure, Tom Tjaarda joue plus un rôle de manager que de designer. C'est plus à Ercole Spada qu'incombe ce rôle. Heureusement, les relations entre les deux hommes sont excellentes.

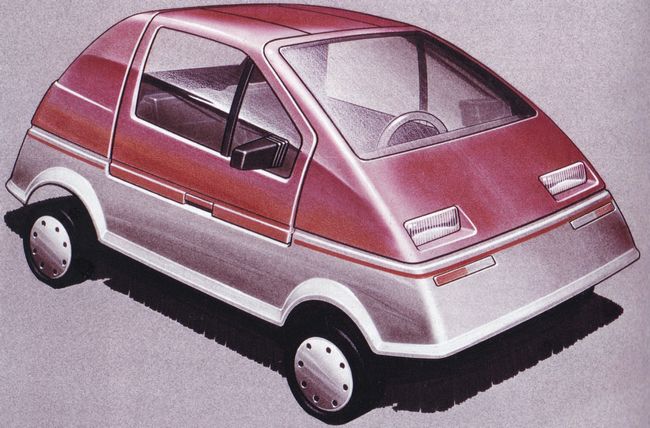

Tom Tjaarda. Copyright Fiat, 1977/82 1985, Autobianchi / Lancia Y10 Tom Tjaarda est recruté chez Fiat pour diriger l'équipe de design avancée, composée d'une douzaine de dessinateurs. La proposition est intéressante sur le plan financier. Les hommes en place n'ont aucune formation formelle, et la plupart d'entre eux ont appris leur métier sur le tas. Certains ont un talent naturel pour de design, mais ce n'est pas le cas de tous. La mission de Tom Tjaarda est bien différente de celle qu'il a assumée chez Ghia. Ce n'est plus lui qui mène en personne un projet. Il travaille avec une équipe de collaborateurs, dans le cadre d'une politique d'entreprise et d'une organisation bien définie. Malgré cette manière d'oeuvrer, peu propice à la créativité et à l'individualisme, Tom Tjaarda parvient à mener à bien plusieurs projets significatifs. Mais deux d'entre eux ont eu à ses yeux plus d'importance que les autres.

Autobianchi Y10. Copyright Le projet dans lequel Tom Tjaarda s'est certainement le plus impliqué est celui de l'Autobianchi Y10. Le constructeur italien est totalement intégré au groupe Fiat depuis 1968. S'il n'en a pas dessiné les contours, il en a supervisé le développement. La Y10 destinée à remplacer la vieillissante Autobianchi A112 est de conception totalement Fiat. Vittorio Ghidella, nouveau PDG de la compagnie, exige que la plate-forme et un maximum de composants soient communs entre l'Y10 et la Fiat Panda. Toutefois, la carrosserie de l'Y10 devra être la plus aérodynamique et la plus légère possible. Il résulte de ces contraintes une forme assez peu ordinaire dans la catégorie des petites voitures, avec des surfaces lisses et un hayon vertical en matières composites. Son style " chic " et la qualité des matériaux utilisés dans l'habitacle confirment son positionnement de citadine de haut de gamme. Elle est selon les pays et les époques commercialisée sous les marques Autobianchi ou Lancia. Tom Tjaarda a toujours considéré ce projet comme majeur dans sa carrière, car il a été adopté par la direction de Fiat après le rejet des propositions de Giugiaro et de Pininfarina, pour qui le designer a toujours eu beaucoup de respect et d'estime. 1985, Fiat Croma Le second projet d'importance dans lequel Tom Tjaarda s'est largement engagé est celui de la Fiat Croma, issue d'un programme partagé avec Alfa Romeo, Lancia et Saab. Si la base technique de ces quatre automobiles est identique, chaque marque a développé sa propre identité, avec ses carrosseries et ses mécaniques. Si le dessin de l'Alfa Romeo 164 est signé Pininfarina, c'est Giugiaro qui peut s'attribuer celui des Lancia Thema, Saab 9000 et Fiat Croma. La conception de la Croma est néanmoins le fruit d'un travail collaboratif entre Tom Tjaarda et Giorgetto Giugiaro. Tjaarda l'a d'ailleurs assez clairement laissé entendre, en précisant que la ligne deux volumes et demi est bien née dans le centre de style Fiat, bien que le crédit final ait été attribué à Ital Design.

Fiat Croma. Copyright Au début des années 80, Fiat traverse des années sombres avec des résultats commerciaux en berne et des conflits sociaux à répétition. Avec son équipe, Tom Tjaarda élabore de nombreux projets aux formes aérodynamiques bien en phase avec les tendances du moment. Mais les décideurs de Fiat son frileux. Leur manque d'enthousiasme finit par lasser Tjaarda. Les conditions de travail deviennent pénibles. Le designer reste attentif aux opportunités sur le marché du travail. Elles sont hélas peu nombreuses en Italie, toute l'industrie du pays étant à la peine. Un beau jour, un de ses anciens contacts chez Lancia souhaite le rencontrer. Mario Rossignolo a investi dans une nouvelle usine de carrosserie. Il lui propose de monter de toute pièce un studio de design pour cette nouvelle structure. Rayton Fissore, 1982/84 En 1982, après cinq années passées chez Fiat, émaillées de moments de frustration, Tom Tjaarda rejoint donc l'entreprise de carrosserie Rayton Fissore, fondée en 1976 par Giuliano Malvino, mari de Fernanda Fissore, elle-même fille de Bernardo Fissore, fondateur en 1914 de la carrosserie du même nom. La carrosserie Fissore à proprement parler a cessé son activité en 1984, quand son principal actionnaire et client Monteverdi a mis fin à ses activités de constructeur automobile. Mario Rossignolo, ami de Giuliano Malvino, a des parts dans Rayton Fissore. Il facilite la naissance de liens d'affaires avec Fiat. Tom Tjaarda de son côté fait jouer ses anciennes relations américaines, en particulier Lee Lacocca et Don De La Rossa. Cette nouvelle aventure dans la vie de Tom Tjaarda va durer deux ans, et verra la naissance de quelques prototypes remarqués pour Chrysler, Saab et Seat, avant que Rayton Fissore ne commercialise son propre modèle dessiné par Tom Tjaarda, le 4 x 4 Magnum. 1981, Chrysler LeBaron prototype Lee Lacocca, devenu CEO (PDG) de Chrysler, après son éviction par Henri Ford II en 1978, commande à Rayton Fissore une étude de style sur la base de la Chrysler LeBaron. Ce modèle - qui reprend une désignation utilisée dans les années 30 pour désigner des Chrysler de grand luxe habillées par le carrossier LeBaron - est désormais une berline de taille moyenne introduite en 1977. Ce nom sera utilisé sur de nombreuses Chrysler jusqu'en 1995.

Chrysler LeBaron prototype. Copyright L'étude commandée par Chrysler est menée alors que la première génération de LeBaron, à moteur avant mais à propulsion, s'apprête à être remplacée. Lee Lacocca demande à Rayton Fissore d'imaginer un design plus européen d'aspect, pour une voiture qui serait cette fois dotée de la traction avant. Le carrossier italien conçoit une berline cinq portes, au style effectivement continental, cependant dénuée d'élégance. Comme les Mercedes Classe S de 1979, ce prototype dispose de protections latérales en bas de caisse. Mais Chrysler craint de trop choquer sa clientèle, et la seconde version de la Le Baron restera dans la continuité du modèle précédent, dans un style de plus en plus kitch propre à la plupart des voitures américaines des années 80.

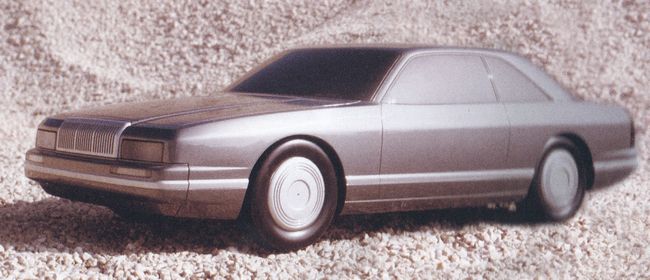

Chrysler LeBaron 1982. Copyright 1982, Chrysler Imperial prototype Chrysler fait revivre le nom d'Imperial abandonné en 1975. Il est attribué de 1981 à 1983 à un coupé deux portes réalisé sur une plateforme de Chrysler Cordoba. Parallèlement, en 1982, Chrysler commande à Rayton Fissore une étude pour une nouvelle génération d'Imperial. Don De la Rossa que Tom Tjaarda a connu alors qu'il travaillait pour Ford est désormais responsable du design chez Chrysler. De la Rossa et Tjaarda ont conservé d'excellentes relations. Leur ambition, en accord avec Lacocca, est par le biais de consultations extérieures d'apporter des idées nouvelles à l'équipe des designers Chrysler de Détroit.

Imperial, 1981. Copyright La proposition de Tjaarda reprend les proportions de l'Imperial de 1981, mais dans un style moins maniéré. Aucune traduction industrielle ne voit le jour, et le nom d'Imperial connaît à l'issue du millésime 1983 une nouvelle éclipse, avant de réapparaître en 1990.