|

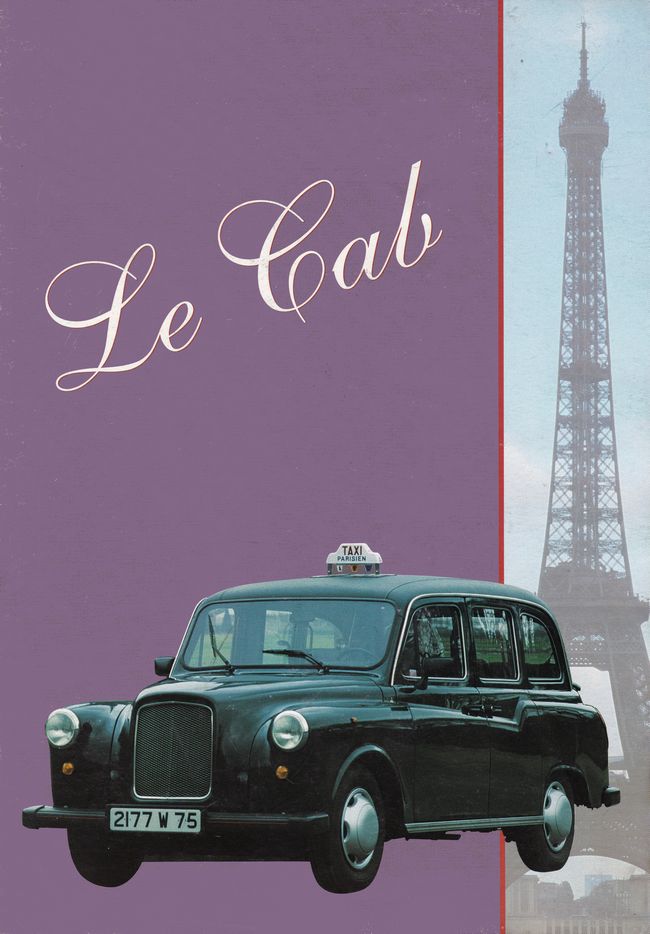

Copyright. Ce site est gratuit et sans publicité. Je n'en retire aucun bénéfice financier. C'est le fruit d'une démarche totalement désintéressée. Si vous êtes détenteur d'un copyright non mentionné, je vous invite à me contacter. Ce fait est involontaire. Le document en question sera immédiatement retiré. Merci donc pour votre indulgence, pour ce qui n'est qu'un travail amateur. Ce document, fruit d'un travail de rédaction entamé en 2020, devait initialement célébrer le 50e anniversaire du taxi Heuliez H4 en 2022. L'importance accordée ici à ce prototype s'explique par cet objectif commémoratif. Toutefois, des contraintes de calendrier ont retardé sa publication. Je vous présente ici une version en ligne, diffusée avec un décalage de trois ans. Ce contenu se concentre exclusivement sur les automobiles conçues spécifiquement pour le service de taxi. Je vous souhaite une agréable lecture. L'histoire des taxis est un voyage fascinant à travers le monde, chaque pays ayant sa propre interprétation de ce service de transport essentiel. Des tuk-tuks thaïlandais aux Jeepneys philippins, en passant par les Coccinelles sud-américains, les taxis ouverts de Capri, les Checker new-yorkais, les Austin FX4 londoniens et les Peugeot 504 parisiennes, chaque modèle raconte une histoire unique. Le mot " taxi " vient de l'allemand " taxameter ", système inventé par Friedrich Wilhelm Gustav Bruhn en 1890, qui permet de mesurer le temps et la distance. Ce terme a évolué en français, passant de " taxamètre " à " taximètre ", puis " taxi ". Les Anglais ont adopté le terme " taxicab ", combinant l'idée de taxi avec le surnom donné aux fiacres. En 1909, un taxi est officiellement défini comme " un véhicule automobile de location, muni d'un taximètre, détenteur d'une autorisation administrative l'autorisant à stationner sur la voie publique en vue d'y charger des clients ". Cette exploration des taxis à travers le monde est loin d'être exhaustive. Il existe une multitude de modèles conçus spécifiquement pour cet usage, chacun ayant sa propre histoire et ses particularités. Des concours ont parfois été organisés pour encourager l'innovation dans ce domaine, mais la plupart des projets ont vu le jour de manière isolée, répondant à des besoins spécifiques et à des contextes locaux. Cette page se veut être une introduction à l'histoire des taxis, un aperçu des différents modèles qui ont marqué leur époque. Vous noterez un chapitre particulièrement complet sur le taxi Heuliez H4, qui a été le sujet déclencheur de cet dossier. Vos commentaires et corrections sont les bienvenus pour enrichir cette exploration et corriger d'éventuelles imprécisions ou erreurs. De la chaise à porteur à l'automobile Il est impossible de dater précisément l'apparition du premier taxi. L'être humain a très vite compris l'intérêt du transport payant de personnes. Les origines du taxi se perdent dans le temps et l'espace. Même si nous n'en avons pas de preuves concrètes, il est fort probable que des services similaires existaient déjà dans l'Antiquité, chez les Incas, les Romains ou les Égyptiens. Les premières représentations graphiques connues sont celles de chaises à porteurs ou de véhicules tirés par des animaux.

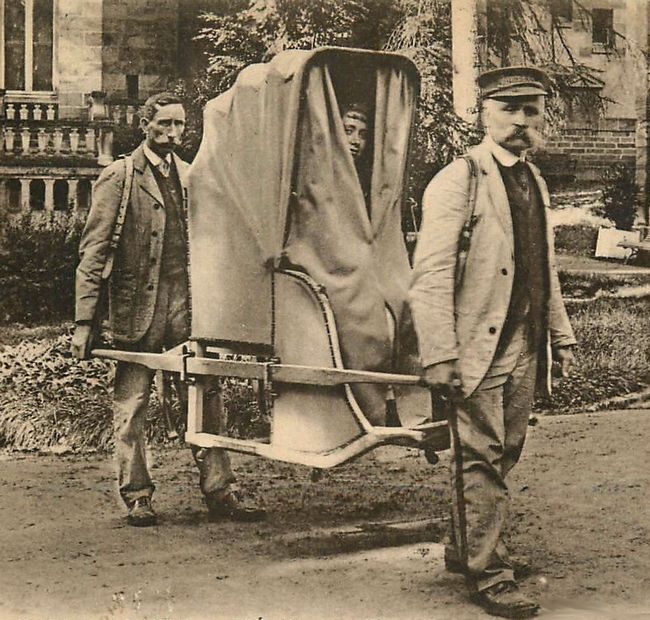

La chaise à porteurs, ancêtre du taxi, est un moyen de transport individuel qui a connu son heure de gloire, notamment auprès des classes sociales les plus aisées. Il s'agit d'une sorte de cabine, souvent richement décorée, équipée de brancards et portée à bras d'hommes. Ce moyen de transport urbain, pratique et peu encombrant, permettait de se déplacer confortablement en position assise, avec simplement deux porteurs. En France, le premier service de location de chaises à porteurs a été officiellement enregistré en 1617. Ce type de transport a ensuite connu un essor important, avant de disparaître progressivement avec l'arrivée des premiers véhicules automobiles. Copyright Sous le règne de Louis XIV, en 1637, apparaissent les premiers fiacres, ancêtres des taxis que nous connaissons aujourd'hui. Il s'agit de voitures fermées tirées par des chevaux et conduites par un cocher. Ces fiacres sont à la disposition des voyageurs, soit en les hélant dans la rue, soit dans des stations spécialement aménagées. Chaque voiture est identifiable grâce à une plaque distinctive, et les cochers sont responsables de l'entretien et de la propreté de leurs véhicules. Cette initiative marque une étape importante dans l'organisation du transport de personnes, offrant une alternative plus confortable et pratique aux chaises à porteurs. Les fiacres ont rapidement connu un grand succès et ont contribué à structurer le paysage urbain de l'époque.

La vinaigrette est l'autre nom donné à la chaise à porteur. Celle-ci est toutefois équipée de roues. Inventée au début du 17ème siècle, elle doit sa dénomination à sa ressemblance avec les petites voitures des vinaigriers. Copyright En 1666, les autorités tentent de réguler les prix, qui deviennent fonction du temps passé. Cela reste un moyen de transport réservé à une minorité aisée. Malheureusement, les fiacres souffrent d'une mauvaise réputation en raison du manque de savoir-vivre des cochers, des nombreux accidents et du mauvais entretien des véhicules. Pour remédier à cette situation, Louis XVI (1754-1793) décide de confier la gestion des fiacres à son administration, par le biais d'une délégation de service public. La Révolution de 1789 bouleverse ce système. Face à l'anarchie ambiante, l'État s'efforce, tout au long du 19ème siècle, d'imposer de nouvelles règles concernant le matériel, la tenue des cochers, les tarifs, etc. Il délègue le contrôle de ces règles aux autorités locales, qui ont également le pouvoir de modifier les quotas de fiacres. De nombreux cochers, découragés, abandonnent la profession. À Paris, le tissu urbain se développe. Dans une ville où la circulation est déjà difficile, la situation devient encore plus chaotique, d'autant plus que d'immenses travaux sont en cours pour réaménager la ville, sous la direction du baron Haussmann (1809-1891). En 1877, l'exercice de la profession de cocher est soumis à l'obtention d'un certificat de capacité professionnelle, qui nécessite de passer un examen de " remisage ".

En 1881, les fiacres de la CGV (Compagnie Générale des Voitures) représentent plus de la moitié des voitures de place circulant dans Paris. La compagnie possède aux alentours de 11 600 chevaux et plus 6 500 voitures, et emploie plus de 6 000 salariés. Source : https://www.attelage-patrimoine.com Dans les années 1890, les premiers fiacres automobiles électriques font leur apparition dans les rues de New York, Londres et Berlin. Puis, en avril 1899, à Paris, la Compagnie Générale des Voitures lance l'exploitation régulière de ce type de véhicules. Cette avancée technologique marque le début d'une transition pour les cochers, qui abandonnent progressivement les chevaux au profit des voitures à moteur électrique, une transition souvent accompagnée d'une formation professionnelle prise en charge par leurs employeurs.

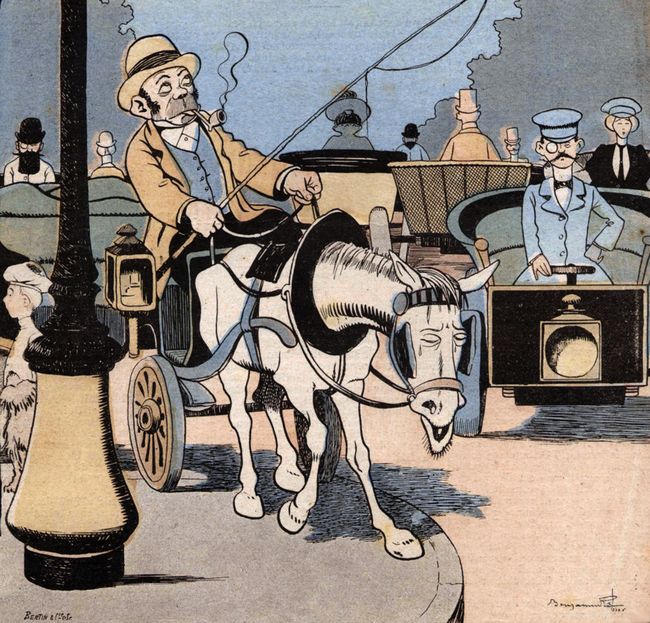

Au tournant du siècle, la traction animale et la traction automobile tentent encore de faire bon ménage, cette illustration de Benjamin Rabier fait la part belle à l'automobile, conduite par un élégant mécanicien très stylé, en passe de déloger le cheval, d'une époque bientôt totalement révolue, émetteur du crottin qui souille la chaussée ... Copyright En France, il faut attendre 1890 pour qu'un tarif kilométrique obligatoire soit instauré pour les automobiles. La profession se structure, et les chauffeurs, qui dépendent des grandes compagnies et qui ont le sentiment d'une certaine prolétarisation de leur métier, commencent à exprimer leur mécontentement. Cela se traduit notamment par une grève de plus de quatre mois qui débute le 28 novembre 1911, et dont l'issue sera plus favorable aux grandes compagnies qu'aux chauffeurs.

Louis Kriéger, pionnier de l'automobile électrique, a marqué son époque avec des créations innovantes dès 1897. Ses voitures électriques ont d'abord connu un succès retentissant, tant en France qu'à l'étranger, grâce à une série de brevets portant sur l'utilisation de l'énergie électrique pour la propulsion des véhicules. Cependant, malgré cette percée prometteuse, l'entreprise Kriéger n'a pas su anticiper le changement de cap de l'industrie automobile. Le choix du moteur à explosion au détriment de l'électricité, plus contraignant et moins économique à l'usage, a été fatal à l'entreprise. Kriéger a dû cesser ses activités en 1909. Copyright L'énergie électrique, qui semblait promise à un bel avenir dans les villes, n'a finalement pas connu le succès escompté auprès des propriétaires de voitures particulières et des compagnies de taxis. Ces derniers ont préféré se tourner vers les moteurs à essence, jugés plus pratiques et plus économiques à l'usage. En effet, les batteries électriques de l'époque n'étaient pas encore suffisamment performantes, ce qui a conduit à l'abandon de la plupart des fiacres électriques au début du XXe siècle.

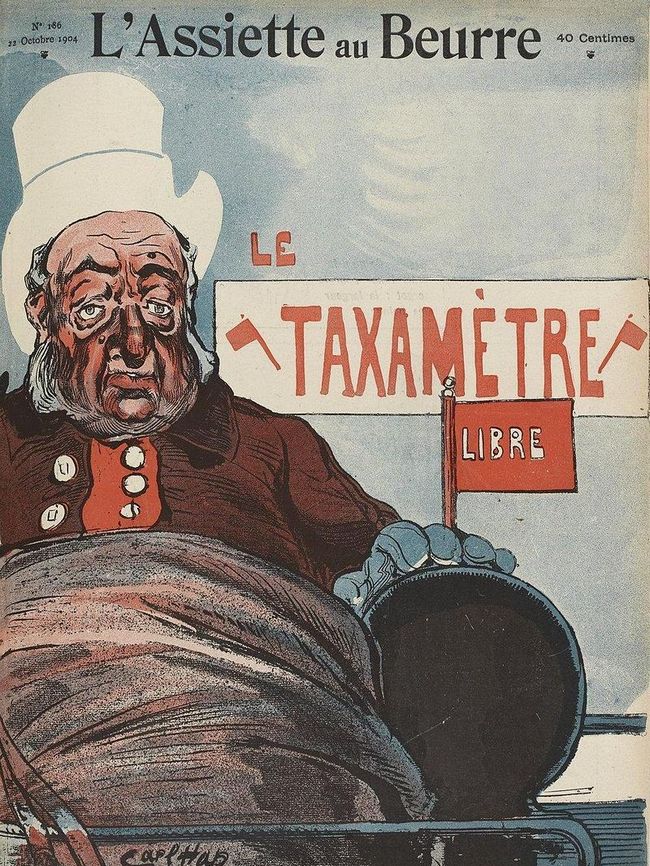

En , le magazine satirique l'Assiette au beurre ironise sur les taxamètres qui mécontente les usagers et les chauffeurs de fiacre automobile. Le mot " taxi " seul se glisse peu à peu dans le langage : en France, il devient courant dans les années 1910, notamment après l'opération des taxis de la Marne. Copyright A lire une intéressante étude parue dans Omnia en

1908 : Les taxis Renault de 1904 à 1914 En 1904 une trentaine de fiacres électrique de marque Jeanteau ou Krieger circulent à Paris. Ils rentrent régulièrement au dépôt pour changer de batterie. On croise aussi des véhicules à pétrole, à moteur de Dion, dont la fiabilité reste perfectible.

Mme Decourcelle, une femme en avance sur son temps, a obtenu son diplôme de "chauffeuse" de taxi le 23 février 1907. Cette ancienne cochère est devenue la première femme de l'histoire à conduire un taxi dans les rues de Paris, une profession alors dominée par les hommes. Copyright Au début du XXe siècle, Paris aspire à un service de taxis plus fiable et pratique. Pour répondre à ce besoin, André Walewski, un industriel influent, fonde la Compagnie Française des Automobiles de Place le 4 mars 1905, avec le soutien financier du baron Rognat et de la banque Mirabaud. Walewski, membre de nombreux conseils d'administration dans les secteurs de l'industrie, des mines, de l'énergie et des transports, est également un passionné d'automobile et d'aviation, titulaire du permis de conduire depuis 1890, le numéro 30. La Compagnie Française des Automobiles de Place lance un appel d'offres pour la conception et la fourniture de 1 500 taxis standardisés. Le cahier des charges est rigoureux : les véhicules doivent être d'une grande simplicité d'entretien, afin de pouvoir être conduits par des cochers de fiacre ayant des connaissances mécaniques limitées. Ils doivent également être silencieux, et offrir aux passagers la possibilité de profiter du soleil tout en étant protégés des intempéries. Louis Renault, qui dirige la Société Renault Frères depuis la disparition de son frère Marcel en 1903, répond à cet appel d'offres. Il conçoit le modèle AG, un véhicule à la mécanique accessible et facile à entretenir. Équipé d'un moteur bicylindre de 8 chevaux, surnommé " deux pattes ", ce taxi peut atteindre une vitesse de 40 km/h. Ce modèle deviendra plus tard célèbre pour sa participation à la première guerre mondiale.

Taxi parisien de la compagnie G7, véhicule Renault type AG. Copyright Les Renault AG se distinguent par leur standardisation : toutes les pièces sont identiques et interchangeables, une innovation majeure pour l'époque. La conception mécanique est simplifiée pour réduire les coûts, assurer la robustesse et faciliter l'entretien. La carrosserie de type landaulet permet aux passagers de profiter du soleil, tandis que le chauffeur est protégé par un simple auvent en toile repliable.

Taxi parisien de la compagnie G7, véhicule Renault type AG. Copyright Après une année d'essais concluants dans les rues de Paris et des tests comparatifs avec d'autres marques, Louis Renault reçoit en 1905 une première commande de 250 taxis. Ces véhicules se caractérisent par leur caisse rouge, leur toit noir et leurs roues et capot jaunes. La commande est rapidement portée à 1 500 exemplaires en 1906, puis à 2 100 en 1907. L'administration attribue l'immatriculation G7 aux taxis Renault de la Compagnie Française des Automobiles de Place. Cette immatriculation distinctive devient rapidement le surnom populaire de ces taxis rouges, qui sont désormais connus du public sous le nom de G7.

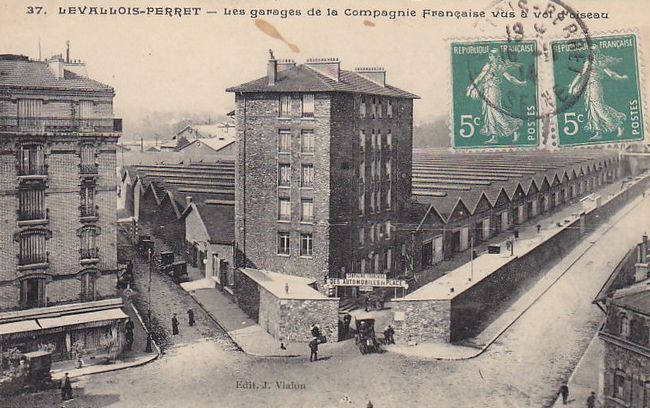

Dépôt de la Compagnie Française des Automobiles de Place à Levallois-Perret. André Walewski lance cette compagnie aussi appelée " Autoplace" " ou " Taxis G7 ", le 4 mars 1905. Il la dirige jusqu’à son décès, le 5 février 1954. Pendant la Première Guerre mondiale, André Walewski va participer à la mise en place de la stratégie des Taxis de la Marne. Copyright

Source : https://www.cparama.com. Au même endroit à Levallois-Perret, un groupe de chauffeurs de la G7 assure la pose. Copyright

Carte postale d'un taxi Renault de la compagnie G7. Copyright L'engouement pour le Renault AG s'étend rapidement au-delà de Paris. Renault conclut des ventes importantes à l'étranger, avec 2 100 taxis livrés à la British Motor Cab de Londres, 1 000 à New York et 275 à Buenos Aires. Sur le marché français, la Compagnie Générale des Voitures acquiert 2 500 exemplaires, et sept autres compagnies de taxis totalisent 1 300 commandes.En seulement trois ans, Renault produit un total de 9 000 taxis de type AG. Ce modèle, rendu abordable par sa production en série, représente plus d'un tiers de la production de Renault Frères. Ces commandes massives contribuent grandement au succès et à l'expansion des usines de Billancourt.

Le Renault AG avec son moteur deux cylindres est surnommé le " deux pattes ". C'est un 1 060 cm3 qui entraîne le véhicule jusqu'à 40 km/h. Il s'agit ici d'un modèle de la Compagnie Générale des Voitures, et l'administration leur a réserve l'immatriculation G3. Copyright Le Renault AG évolue avec son temps, suivant la tendance générale à l'augmentation de la puissance dans l'industrie automobile. À la fin de 1907, le modèle AG-1 est introduit, une version améliorée de l'AG. Son moteur bicylindre, surnommé " deux pattes ", passe à 1 205 cm³, ce qui se traduit par une légère amélioration des performances. À la veille de la Première Guerre mondiale, Paris compte environ 10 000 taxis, dont environ 85 % de Renault AG et AG-1. Le modèle AG-1 est produit jusqu'en 1921. La présence massive de ces taxis dans les rues de la capitale constitue une publicité exceptionnelle pour Renault, renforçant la notoriété de la marque. En septembre 1914, alors que les Allemands menacent Paris d'encerclement, le caporal Louis Breguet, grâce à une reconnaissance aérienne, alerte le général Gallieni d'un changement de direction des troupes allemandes, les situant au sud de la Marne. Face à l'urgence et à l'indécision des hautes instances militaires, Gallieni, gouverneur militaire de Paris, décide de transporter ses troupes par train, mais deux incidents ferroviaires compromettent cette opération. Pour pallier ces difficultés et acheminer rapidement des renforts, Gallieni réquisitionne, dès le 6 septembre 1914, les taxis parisiens, une idée qui lui aurait été soufflée par la comédienne Sarah Bernhardt lors d'un dîner, marquant ainsi le début de l'épisode légendaire des " taxis de la Marne ".

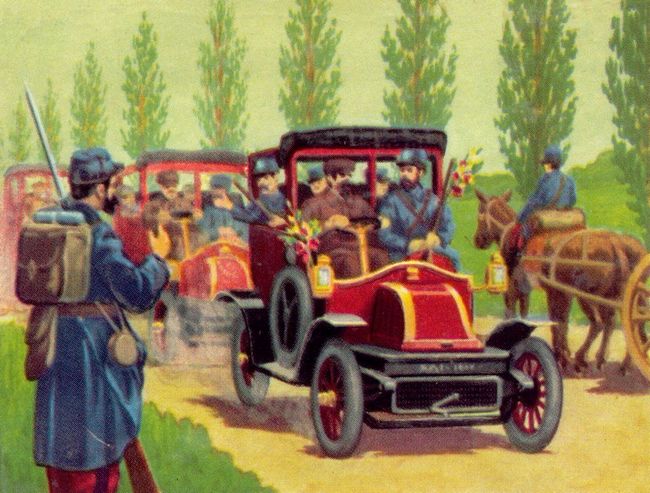

L'esplanade des Invalides est le lieu de rassemblement des taxis de la Marne. Durant leur voyage, par souci de discrétion, les chauffeurs ont pour consigne de suivre le taxi précédent, avec pour seul éclairage celui des lanternes arrière. Aucun chauffeur ne sera blessé, mais quelques voitures reviendront avec des impacts de balles. Copyright Le 6 septembre 1914, à 22 heures, 600 taxis, principalement des Renault AG mais aussi des De Dion et Clément-Bayard, quittent l'esplanade des Invalides à Paris et se rassemblent à Gagny et Livry-Gargan pour embarquer les soldats, transportant cinq hommes par véhicule, une première expérience automobile pour beaucoup, en direction de Nanteuil-le-Haudouin dans l'Oise ; le lendemain, un second convoi de 600 à 700 taxis traverse les grandes artères de la capitale pour rejoindre Meaux, marquant ainsi le début de l'épisode historique des " taxis de la Marne ".

Un des taxis qui permirent au Général Gallieni d'amener des renforts sur la Marne. Cette opération est menée en 48 heures dans le plus grand secret, et dans un temps record pour l'époque et dans l'histoire des mouvements de troupes sur le terrain militaire. Copyright L'épopée des Taxis de la Marne, immédiatement relayée et magnifiée, a rapidement pris une dimension légendaire après la repoussée des Allemands. Cette opération, sans précédent par son ampleur, a eu un impact psychologique considérable sur la population, devenant un symbole puissant d'unité et de solidarité nationale.

La victoire dans la Marne, puis celle de la guerre, font du Renault AG une fierté nationale. A une vitesse moyenne de 25 km/h, les chauffeurs mettent près de 4 heures pour conduire les soldats sur le Front, à 100 km de Paris. L'état français réglera d'ailleurs toutes les courses sans sourciller. Copyright A la fin du 19ème siècle, les investisseurs, initialement attirés par les fiacres électriques, se tournent vers les voitures à essence, jugées plus pratiques et économiques. La Compagnie Française des Automobiles de Place étend son influence à Londres en 1906. Face à un marché londonien naissant, avec seulement quelques compagnies exploitant un nombre limité de véhicules à moteur, la General Motor Cab Company Ltd, soutenue par des capitaux français, commande 500 " taxicabs " à Louis Renault.

La General Motor Cab Company Ltd, dont une partie importante des capitaux sont français, se fournit auprès de Louis Renault. Copyright Une campagne de dénigrement est lancée contre le taxi Renault, l'accusant de ne pas respecter certaines normes légales. Malgré ces attaques, la qualité indéniable des automobiles françaises prévaut. En 1911, les taxis londoniens sont majoritairement de fabrication française. On relève alors 650 Renault, 220 Unic, 50 Darracq ainsi que 7 autres marques ayant fourni chacune entre 1 et 17 châssis. Parallèlement, Georges Richard suit une trajectoire similaire à celle de Louis Renault, en fondant Unic en 1905 et en développant son entreprise grâce à la commercialisation de taxis. Ces véhicules connaissent également un grand succès à Londres. Même si la vente d'un taxi laisse à son fabricant une marge moindre par rapport à une automobile vendue à un particulier, la production en grande quantité de modèles similaires permet de réduire les coûts, et reste donc source de profit.

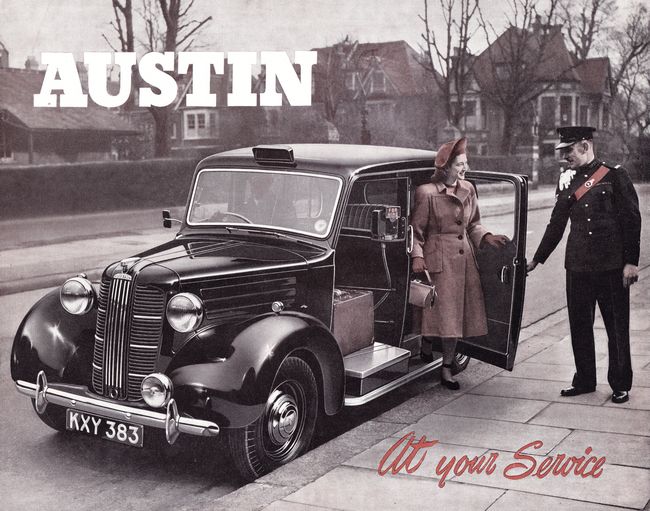

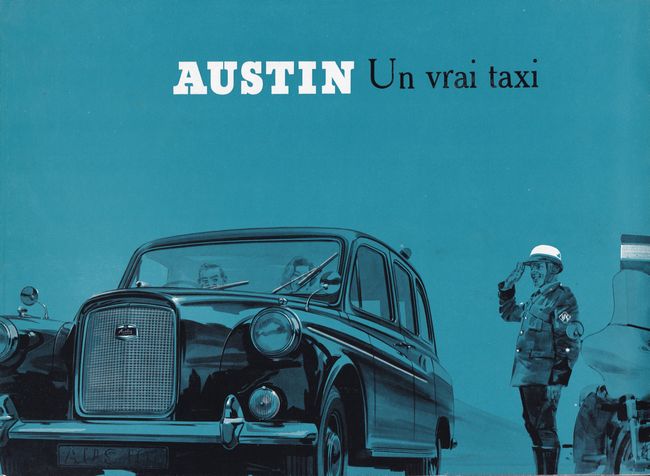

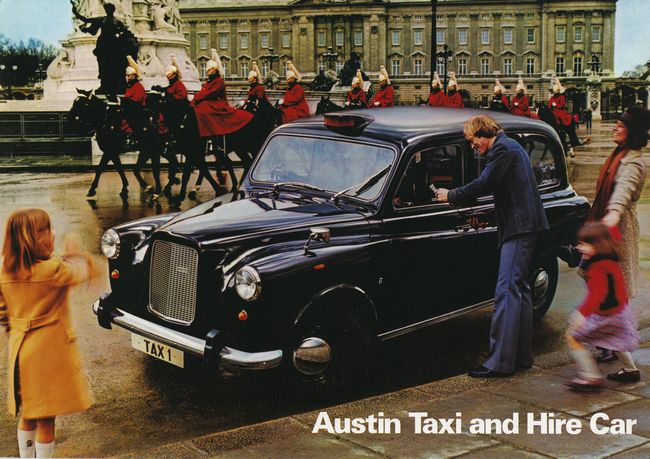

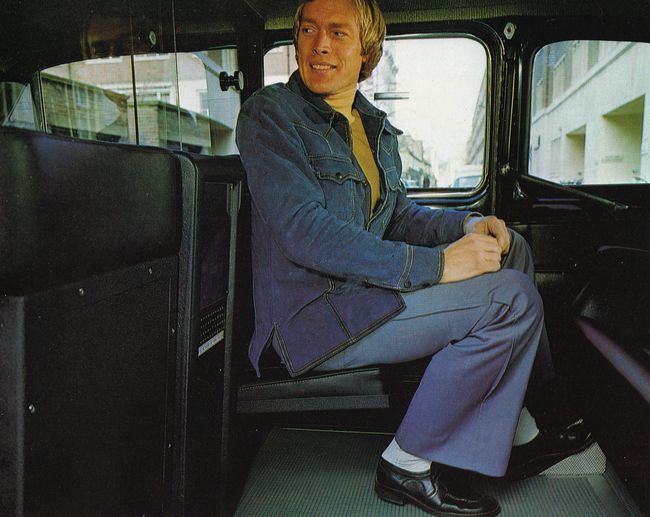

Les Britanniques ont goûté au silence et au confort des taxis Unic. Le constructeur se sert de ce succès sur les pavés londoniens pour promouvoir en France ses automobiles de tourisme. Copyright Les taxicabs doivent répondre à un cahier des charges déjà très exigeant : dimensions précises de l'habitacle, puissance de freinage, rayon de braquage, et nombre de points de détail qui participent au confort des passagers. Un espace est aménagé près du chauffeur afin de recevoir les bagages. La presse spécialisée française se montre assez critique envers ces exigences. Plus d'un siècle plus tard, force est de reconnaître qu'au regard du succès du FX4, de ses ascendants et descendants, les exigences britanniques étaient bien légitimes. Au début du 20e siècle, le taxi idéal doit être maniable par un conducteur novice, offrir un rayon de braquage court et résister à une utilisation intense. Son freinage doit être doux et simple, et son embrayage facile et progressif pour le confort des passagers. L'objectif est de simplifier la conduite, de prévenir les usages abusifs et de rendre le véhicule quasi indestructible. L'avenir du taxi reste incertain : conservera-t-il l'apparence des voitures de tourisme, ou deviendra-t-il un véhicule spécialisé ? Le confort du chauffeur, alors appelé automédon, n'est pas une priorité ; il reste exposé aux intempéries, surtout lorsqu'il est perché à l'arrière pour offrir une vue panoramique aux passagers.

A bord du taxi électrique de Jeanteaud présenté en 1898, le conducteur, s'il dispose d'une visibilité exceptionnelle, est par contre on ne peut plus exposé aux intempéries. Copyright Aucune grande marque ne peut se permettre d'ignorer cet immense marché des taxis en pleine effervescence. Une demande soutenue laisse entrevoir aux constructeurs et aux compagnies de taxis un avenir prometteur, source de profits. La récession qui touche l'automobile en 1907 et 1908 est mieux vécue par les constructeurs qui proposent un modèle de taxi dans leur gamme, qu'il s'agisse de Clément-Bayard, Unic, Delahaye, de Dion-Bouton, Chenard & Walcker, Panhard & Levassor, Darracq... Le marché des taxis se développe également dans les villes de province. Bordeaux et Nantes sont parmi les précurseurs. À l'étranger aussi, de grandes villes voient l'apparition de véritables réseaux, du Caire à Buenos Aires en passant par New York.

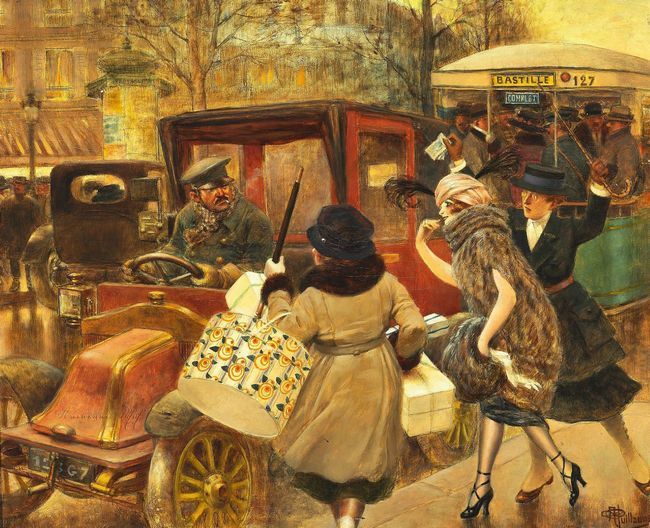

En 1923, le prototype d'un taxi très compact est présenté à la presse, il s'agit d'une Citroën 5HP où le conducteur est positionné derrière une cabine pouvant loger deux passagers, à l'image de certains fiacres du 19ème siècle. Cette idée n'aura cependant pas de suite, le coût de transformation, comparé au prix d'achat d'une 10 HP Taxi " de série " , étant bien trop élevé. Copyright La concurrence entre les nombreuses compagnies de taxis s'intensifie. Les tarifs ne sont pas uniformes ; bien qu'un tarif maximal soit imposé, il n'existe pas de tarif minimal. La plupart des professionnels considèrent toujours cette concurrence comme nécessaire et bénéfique pour les usagers. À Paris, le nombre de taxis automobiles passe de 300 en juillet 1906 à près de 1 700 un an plus tard. Le chauffeur automobile gagne mieux sa vie que le cocher, en multipliant les courses au cours d'une même journée. Les automobiles ne remplacent pas immédiatement les fiacres tirés par des chevaux, mais viennent s'y ajouter, ciblant une clientèle plus aisée et proposant des tarifs plus élevés. Cependant, au fil des ans, la traction animale cède du terrain à l'automobile. L'automobile présente de nombreux avantages : elle est moins encombrante dans les villes où la circulation s'intensifie et ne laisse pas de déchets sur les pavés.

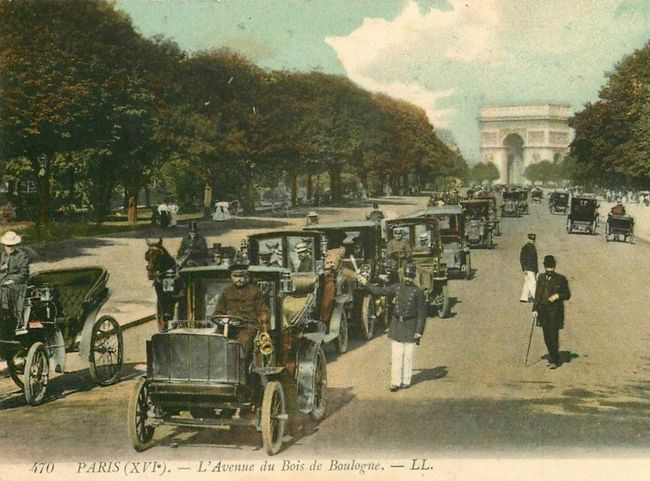

Vers 1910, le cheval est encore présent dans les beaux quartiers de la capitale, même si le fiacre automobile a de plus en plus la faveur des classes aisées. Copyright

Une partie de campagne en taximètre vers 1908. La traction animale fait encore de la résistance. Copyright Afin de rendre l'automobile indéniablement plus attractive que la traction hippomobile, une réduction des coûts d'exploitation s'avère impérative. Ceci implique une simplification des mécaniques et des carrosseries, afin de diminuer la complexité de l'entretien et des réparations. Une diminution du poids des taxis, ainsi qu'une adaptation de leurs performances à leur fonction, sont également indispensables. Citroën, Renault, Peugeot et Simca Sur le marché des taxis, la période de l'entre-deux-guerres voit Renault et Citroën s'affronter. En février 1922, Citroën lance la 5 HP. Partout, elle rencontre un succès inouï, tant en France qu'à l'étranger. L'usine de Javel, désormais parfaitement rodée, la produit en masse, à des cadences inédites en Europe. Le revers de la médaille est que l'autre modèle Citroën, la 10 HP, première voiture de la marque apparue en 1919, se vend moins bien et que les stocks s'accumulent. Raoul Mattei, concessionnaire Citroën à Marseille, saisit l'opportunité. Il propose à André Citroën de transformer ces voitures en taxis verts à bande blanche et capote noire. Il s'engage à en acheter cent pour transporter les milliers de visiteurs attendus à l'Exposition Coloniale de Marseille en 1922. Dans la cité phocéenne, les "petits verts" remportent un immense succès. André Citroën, toujours prompt à saisir les occasions, décide de se lancer lui-même sur le marché du taxi, mais à plus grande échelle.

Les taxis Citroën du début des années 20 déclassent immédiatement tous les taxis antérieurs à 1914 encore en service. Ils passeront à la postérité grâce à leur élégante caisse cannée. Copyright À Paris, les vieux Renault AG et AG-1, fatigués par des années de service, circulent encore largement. Le 5 février 1924, André Citroën fonde la Société des taxis Citroën et habille ses conduites intérieures 10 HP d'un cannage jaune. C'est un triomphe. Les élégantes Parisiennes préfèrent les taxis Citroën aux vieux Renault, associés aux souvenirs de la guerre de 1914. Pour André Citroën, c'est aussi un excellent outil de communication, permettant à la clientèle de se familiariser avec les voitures de Javel et d'apprécier leur qualité. La gamme des taxis Citroën se développe tout au long des années 20, avec des modèles successifs tels que la B2, la B12, la B14 et la C4. En 1928, on estime à 5 000 le nombre de taxis aux doubles chevrons circulant à Paris, dont près de 40 % aux couleurs de la Compagnie des Taxis Citroën. C'est également une opération financière avantageuse pour André Citroën, qui vend ainsi un grand nombre de véhicules ... à lui-même, environ 6 700 jusqu'en 1935. Renault contre-attaque en lançant la 6 HP NN en 1924, avec un nouveau capot à angles vifs remplaçant l'ancienne "pelle à charbon", mais sans succès.

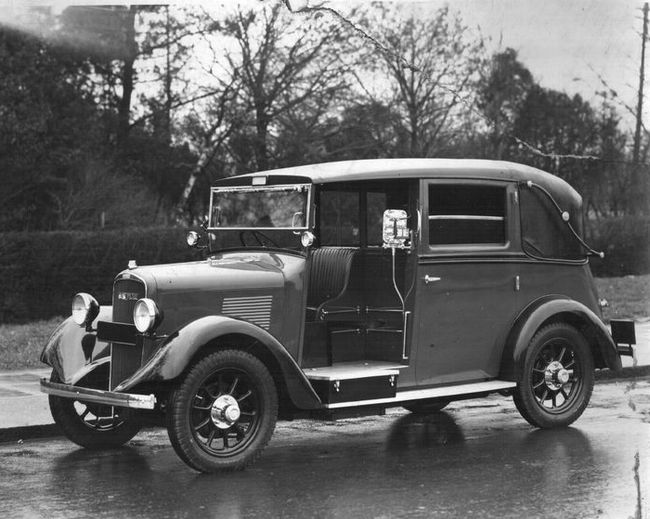

Renault tente de contre-attaquer l'hégémonie de Citroën en proposant en 1924 la 6 HP NN. Le constructeur de Billancourt a revu le dessin de ses capots avant, qui paraissait immuable depuis le début du siècle, modernisant ainsi la silhouette de ses automobiles. Copyright En 1931, Citroën domine le marché des taxis parisiens, représentant environ 60 % des 20 000 véhicules en circulation. Les taxis Citroën sont appréciés tant par les propriétaires et conducteurs que par les passagers. On n'imagine pas Citroën perdre ce marché. Cependant, la crise économique de 1931, survenant avec deux ans de décalage par rapport à l'Amérique, bouleverse cette situation. Louis Renault, cherchant à compenser la baisse des ventes de voitures particulières, revient en force sur ce marché, qu'il avait dominé de 1905 à 1922. En 1933, Renault lance le taxi KZ 11, dérivé de la Vivaquatre, dont il reprend le 4 cylindres 2 120 cm3 et l'empattement de 2,89 mètres, qui séduit rapidement le public par son élégance, sa modernité et son confort. Ce modèle surpasse les Citroën et devient le taxi préféré des Parisiens. La finition intérieure est soignée. Le compartiment passager peut accueillir trois personnes sur une banquette et deux autres sur des strapontins. Un espace à bagages est disposé près du chauffeur, qui peut être remplacé par un autre strapontin. Renault s'impose durablement sur le marché des taxis, mettant fin aux ambitions monopolistiques de Citroën. Les deux constructeurs ont désormais leur propre compagnie. Renault reste présent au sein de la G7 jusqu'en 1958, date à laquelle Simca reprend la compagnie.

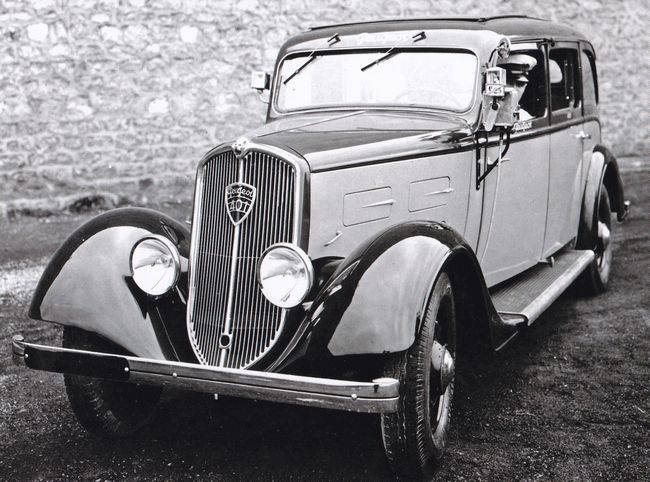

Le KZ 11 n'a jamais été remplacé en France par un taxi aussi pratique, et conçu pour cet usage. Longtemps, il est resté l'archétype du taxi parisien, sillonnant sans cesse les rues de la capitale. Renault en aurait produit 2 400 exemplaires, dont 1 878 pour la seule compagnie G7. On en a vu en service jusqu'au début des années 60. Copyright Le lancement du Renault KZ 11 survient à un moment critique pour Citroën, confronté à de graves problèmes financiers et préparant le lancement de la Traction Avant. Ce nouveau modèle, cependant, va se révéler mal adapté au service de taxi : sa hauteur trop basse rend l'accès difficile, et son prix élevé, son rayon de braquage limité et sa fiabilité initiale douteuse rebutent les professionnels. Citroën peine à reconquérir le marché des taxis jusqu'en 1955, avec l'arrivée de la DS. Ce modèle innovant, véritable concentré de technologie, séduit les chauffeurs et incarne la modernité pour le public. Alors que Renault reprend l'ascendant sur le marché des taxis parisiens dans les années 30, d'autres constructeurs profitent des difficultés de Citroën. Peugeot, jusque-là absent de ce secteur, s'y aventure en 1934 avec une version longue de sa 301. Fort de cette première expérience, Peugeot lance la 401 DLT (Taxi), un modèle souvent peint en vert pâle, produit à 1 803 exemplaires entre 1934 et 1935. Conscient de l'impact publicitaire des taxis aux couleurs de sa marque, Peugeot investit massivement dans la promotion de la 401 DLT

Peugeot a avec la 401 une véritable politique commerciale concernant les taxis. Contrairement à ses concurrents Citroën et Renault, le constructeur sochalien ne possède pas de compagnie de taxis, mais vend son modèle directement aux chauffeurs en leur offrant une ristourne significative. Copyright Contrairement à Renault et Citroën, Peugeot privilégie une approche différente en s'appuyant sur le réseau des taxis indépendants plutôt que de créer sa propre compagnie. La marque au lion mise sur la satisfaction des chauffeurs pour promouvoir ses modèles, sachant que leur approbation et le bouche-à-oreille sont des gages de qualité auprès du public. La confiance des compagnies de taxis envers un modèle est également perçue comme un signe de fiabilité, de performance, d'économie et de confort par le public. En 1936, la Peugeot 402, avec sa ligne " fuseau ", modernise l'image de la marque et offre des performances améliorées, atteignant 110 km/h. Peugeot met en avant les nombreux taxis 402 circulant dans Paris pour rassurer le public. Le constructeur s'impose ainsi comme un acteur majeur sur le marché des taxis, position qu'il conservera jusqu'aux années 80 avec les modèles 403, 404, 504 et 505. Ni Renault ni Citroën ne parviendront à contester sa position dominante.

C’est au Salon de 1935 que la Peugeot 402 LT remplace la 401, et offre une ligne plus moderne. Peugeot en produit 2 083 exemplaires au cours de l’année automobile 1936. Ses qualités dynamiques et son esthétique permettent à Peugeot d’équiper une bonne partie des artisans taxi de la capitale. Ce qui les séduits le plus, c’est sans doute son excellente tenue de route et l’efficacité de son freinage. Source : http://blog.ricochon.fr

La 402 LT peut accueillir cinq passagers. Trois sur la confortable banquette et deux sur des strapontins amovibles insérés dans la séparation chauffeur. Une poignée, en métal chromé, permet au passager de la banquette de sortir du véhicule plus facilement. Au Salon de 1938, Peugeot présente sa nouvelle 402B. La déclinaison LT (taxi) n’est pas reconduite. C’est la berline familiale qui reprend le flambeau. Source : http://blog.ricochon.fr Lors de la reprise en main de la G7 par Simca en 1958, la compagnie s'équipe de Chambord, Trianon, Versailles, Beaulieu, Aronde. Mais c'est l'Ariane qui a la faveur des professionnels, grâce à son rapport espace/coût d'utilisation exceptionnel. Simca n'est pas le meilleur gestionnaire de cette affaire, qui au final lui fait perdre de l'argent. En 1960, André Rousselet, cadre chez Simca, prend le contrôle de l'entreprise. Il modernise avec succès l'exploitation de la compagnie qui renoue avec les bénéfices. Aujourd'hui, le groupe Rousselet gère près de 11 000 des 17 770 taxis parisiens.

Simca devenu actionnaire majoritaire au sein de la G7 y diffuse largement son modèle Ariane, version quatre cylindres de la Vedette, dont elle reprend la volumineuses carrosserie, avec une moindre consommation de carburant. Copyright Edmund Rumpler, un ingénieur autrichien visionnaire, débute sa carrière chez Nesseldorf, qui deviendra plus tard Tatra, avant de rejoindre Adler en 1903. En 1907, il se tourne vers l'aéronautique, un secteur en plein essor, et fonde la Rumpler Verke Gesellschaft GmbH, qui constitue le fondement de sa fortune. C'est à partir de cette entreprise qu'il lance, dès 1915, le projet de la voiture Rumpler à moteur arrière. À l'issue de la Première Guerre mondiale, comme Voisin ou Farman en France, il se reconvertit dans l'industrie automobile, appliquant ses connaissances en aérodynamique. La Rumpler Tropfen-Auto, littéralement " voiture goutte d'eau ", est dévoilée au public lors du Salon de Berlin de 1921, sous forme de châssis, de cabriolet et de berline, témoignant des études aérodynamiques poussées menées par Rumpler dans la soufflerie de Zeppelin.

En raison de son aspect révolutionnaire en forme de larme, et de l'implantation arrière de son moteur, la Rumpler fait sensation au Salon de Berlin 1921. Le chauffeur est installé à l'avant, tandis que quatre passagers prennent place au milieu de la voiture, à l'endroit où les secousses de la route sont les moins sensibles. Sur demande, deux strapontins supplémentaires peuvent émerger du plancher. Copyright La Rumpler Tropfen-Auto se distingue par son moteur 6 cylindres en W de 2,6 litres, développant 34 ch, et sa capacité à atteindre 120 km/h, une vitesse remarquable pour l'époque, avec une consommation de 12 litres aux 100 km. Proposée en versions torpédo et limousine, sa production est interrompue en 1922 par un incendie criminel. Le financement s'avérant difficile, c'est finalement le Dr. Erich Rabbethge, industriel allemand de la betterave sucrière, qui investit pour la production des cent premiers exemplaires.

Des essais en soufflerie réalisés en 1979 par Volkswagen ont démontré que la Rumpler affiche un Cx de 0,28, une valeur identique à celle d'une Porsche 911 type 997. Copyright Les débuts de la Rumpler Tropfen-Auto sont assombris par des problèmes techniques : direction difficile, surchauffe et freinage insuffisant. Bien que ces défauts soient corrigés, ils entachent durablement la réputation du véhicule et engendrent des coûts de garantie élevés. L'innovation aérodynamique, pourtant centrale dans la conception de Rumpler, ne parvient pas à séduire le grand public. Malgré des tentatives pour relancer les ventes, notamment des offres avantageuses pour les taxis berlinois en 1925, la production s'arrête en 1926, avec seulement 80 exemplaires produits.

Plusieurs exemplaires à usage de taxi sont revendus à Fritz Lang pour la réalisation de son film Metropolis en 1927. C'est une sombre évocation d'un venir de science-fiction. Leurs propriétaires sont trop heureux de se débarrasser de cette auto peu fiable. Copyright Les soubresauts d'une profession La victoire du Front populaire en 1936 permet la mise en place d'une convention collective pour la profession, qui prévoit une limitation du nombre de véhicules en circulation. Une commission regroupant les professionnels et des représentants de l'administration est instaurée, afin de traiter des problèmes rencontrés par les premiers. Les représentants des usagers seront plus tard invités à cette commission.

Source : https://www.humanite.fr. Des taxis prennent part à une manifestation organisée par la CGT, le 23 juillet 1935, à Paris.

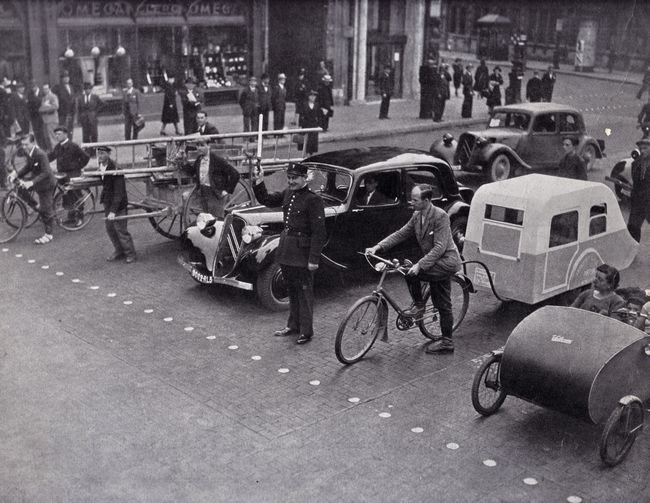

La profession des taxis n'échappe pas aux conséquences de la guerre. Les chauffeurs sont appelés sur le front. Le rationnement en carburant rend la pratique du métier impossible. On voit réapparaître les fiacres et les charrettes à bras. Les vélos-taxis attirent une partie de la clientèle. Copyright Après la guerre, les chauffeurs de taxi se réorganisent progressivement et obtiennent le statut d'artisan en 1948. La profession se structure avec l'instauration de la visite médicale obligatoire, la création de la carte professionnelle en 1950, et l'obligation d'assurance pour les taxis avant même que cela ne devienne obligatoire pour les particuliers. En 1953, le lumineux " TAXI " sur le toit devient la norme. Parallèlement, le droit de céder les licences de stationnement se met en place, une pratique qui générera de nombreuses controverses dans la profession.

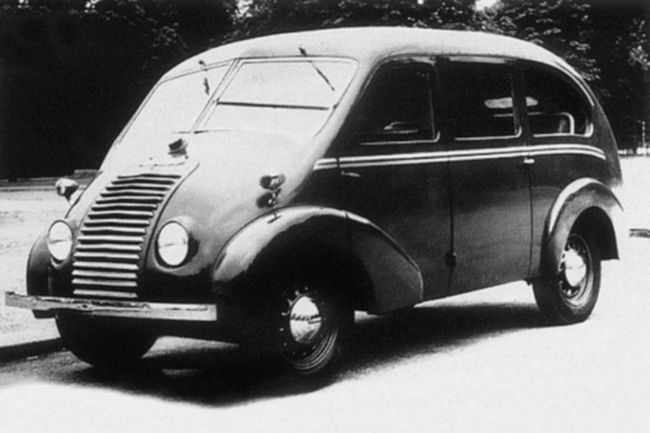

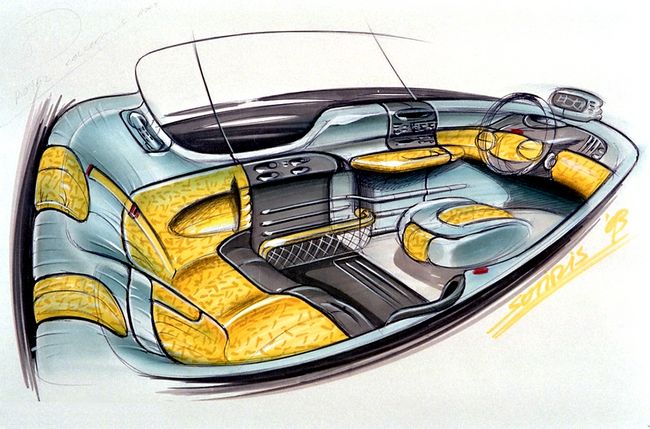

En 1945, une Renault Vivasix garée devant un panneau " Reserved for American red cross / réservé pour la croix rouge américaine / Taxis only", rue Duphot à Paris. Source : https://www.lestaxis.fr La modernisation des services de taxis s'amorce en 1956 avec l'apparition des premières centrales radio de réservation, suivie de l'installation de bornes d'appel dans les stations au début des années 60 et de la généralisation des centrales téléphoniques. Parallèlement, la réglementation évolue : en 1962, le certificat de capacité remplace l'examen de remisage, des normes sont établies pour l'identification des taxis (plaque de stationnement, emplacement du lumineux " TAXI ", visibilité du compteur, facture sur demande), et une mise à jour législative en 1995 renforce la protection et la régulation de la profession. Contrairement aux États-Unis ou au Royaume-Uni, la France n'a pas de modèle de taxi unique. Le marché français est varié, avec des voitures de marques françaises et étrangères. Autrefois, Citroën, Renault, Peugeot et Simca se disputaient le marché. Aujourd'hui, la concurrence est mondiale, avec des constructeurs japonais, coréens et allemands. D'ailleurs, un touriste arrivant à Paris en 2025 sera surpris par le grand nombre de berlines noires Toyota Camry et Lexus ES 300h de la compagnie G7 en circulation, conséquence d'un récent accord avec le géant japonais. Le 30 septembre 1940, le gouvernement de Vichy instaure le Comité d'Organisation de l'Automobile (COA), théoriquement destiné à faire le lien entre les constructeurs automobiles et l'occupant. Mais le COA a surtout pour vocation de diriger et de coordonner les activités de cette industrie. Il s'agit d'en finir avec la dispersion jugée peu efficace des moyens, qui résulte d'un nombre trop important de constructeurs. L'avenir selon le COA est à la concentration et à la grande série. Guidé par la Société des Ingénieurs de l'Automobile (SIA), le COA organise en juin 1943 un concours, dont l'ambition est d'imaginer, en s'inspirant du concept mis en place à Londres, le taxi parisien qui remplacera après la guerre tous les modèles existants issus de berlines de grande série. On peut s'étonner du thème de ce concours en pleine guerre, à un moment où les problèmes de circulation dans la capitale ne constituent pas une priorité. Un cahier des charges est rédigé qui précise le rapport habitabilité/encombrement, la consommation maximum de carburant, l'accessibilité, la maniabilité avec un rayon de braquage réduit, le niveau sonore, le prix de revient et celui de l'entretien, etc. Ce sont donc cinq projets qui sont présentés le 3 mai. Conséquence du cahier des charges, tous les prototypes dévoilés ce jour là ont retenu la forme de la cabine avancée - on ne parle pas encore de monospace - peu répandue à l'époque. Le moteur est positionné près du conducteur, ou en dessous de lui. Le style ponton n'en est encore qu'à ses balbutiements, et aucun des projets ose supprimer complètement la forme des passages de roues. Pour de multiples raisons, aucun des véhicules de ce concours n'aboutira à une production en série. Sur les 58 projets soumis au jury le 5 février 1944, sept sont retenus. Parmi la quinzaine de personnalités composant ce jury, on note la présence d'Ettore Bugatti et de Maurice Jordan, vice président de Peugeot. Les sept candidats sont invités à présenter leur projet définitif lors de la finale qui se tiendra le 3 mai 1945, à la Grande Cascade du Bois de Boulogne. Entre temps, deux des finalistes déclarent forfait. Il s'agit de la carrosserie Chalaud qui devait présenter un Citroën TUC et des établissements Georges Guérin qui travaillaient sur un taxi électrique. La Seconde Guerre mondiale prend officiellement fin en Europe le 8 mai 1945, par capitulation sans condition du Troisième Reich. L'Action Automobile dans son numéro de juin 1945 rappelle l'enjeux. Il s'agit de " créer un modèle de taxi se rapprochant le plus possible du type idéal au point de vu confort des voyageurs, accessibilité, transport des bagages, visibilité, maniabilité. En fait il s'agit de forger le parangon des taxis, pour le plus grand bien de tous les braves gens dénommés sans beaucoup de poésies les usagers " Le classement final du jury est le suivant : 1er : Charles Escoffier Les débouchés restent limités pour les constructeurs. En effet, les taxis ne représentent pour eux qu'un faible appoint de volume. Ils se vendent encore par petits groupes, voire à l'unité. Ce sont essentiellement des automobiles du quotidien munies d'un taximètre. On y ajoute une séparation pour isoler le conducteur, et on règle quelque peu le carburateur afin de réduire la consommation. Le tout est appelé taxi, et les autorités se montrent peu regardantes pour faire respecter les règlements préfectoraux. Le retour de la paix en 1945 avec des perspectives plus joyeuses est pourtant la période idéale pour concevoir des voitures entièrement adaptées à la fonction de taxi, et remplacer le parc hors d'âge, usé, ou simplement disparu pendant les évènements. Le projet vainqueur est présenté par Charles Escoffier, futur beau-père de Jean Rédélé, le fondateur d'Alpine, et important concessionnaire Renault installé près de la Place de Clichy à Paris. Il se singularise par ses portes arrière coulissantes, et par le compartiment passager découvrable. Le toit est en plexiglas au niveau du chauffeur et à l'avant du compartiment voyageur, ce qui rend plus agréable les balades en milieu urbain. L'emplacement réservé aux bagages est à l'arrière. La finition est assez basique, et l'on a préféré des panneaux peints dans l'habitacle plutôt que des garnitures plus difficiles à entretenir. Le poids à vide atteint 1 050 kg, et la vitesse maximum est de 60 km/h. Les plans ont été sont réalisés par Jacques Rousseau, ingénieur, et futur auteur de plusieurs ouvrages sur l'histoire de l'automobile. La carrosserie tout acier est fabriquée chez Faget-Varnet à Levallois-Perret. Les panneaux qui la constituent sont de formes simples, pour faciliter une éventuelle production en série. Le moteur, la boîte, la direction et les freins sont empruntés à la Renault Juvaquatre, tandis que le cadre et le pont arrière proviennent de la Novaquatre. Le véhicule peut accueillir trois personnes sur une banquette, et deux sur des strapontins.

Moins gracieux que ses concurrents, c'est néanmoins le taxi présenté par Charles Escoffier qui remporte ce concours. La présence de portes coulissantes, de strapontins, de banquettes très large et d'une séparation chauffeur caractérisent ce prototype. Source : Archives Fondation Berliet - Lyon/France (avec leur aimable autorisation). A la Régie Renault, les préoccupations sont ailleurs. Le lancement de la 4 CV occupe les esprits. Si les taxis de Londres constituent une manne pour leur constructeur, le marché parisien paraît pour l'instant plus étroit. Charles Escoffier est disposé à fournir la mécanique à toute entreprise qui manifeste son intérêt pour lancer une production régulière. Rosengart, dont la disparition est proche, aurait répondu à l'offre, en produisant dix taxis vendus par le garage Escoffier. Compagnie Générale des Voitures (CGV) La Compagnie Générale des Voitures (CGV) a été fondée en 1866 à Paris. Cette compagnie de taxi expérimente dès 1898 la motorisation électrique, mais au regard des coûts d'exploitation élevés, elle y renonce vers 1905 au profit des moteurs thermiques. Avec son expérience de près d'un demi-siècle d'exploitation, cette société maîtrise parfaitement son sujet, et il paraît logique aux yeux de tous qu'elle se soit intéressée au concours du COA. Son projet est classé deuxième par le jury. L'utilisation de Duralinox, alliage mis à disposition par la société " l'Aluminium Français ", permet de concevoir un châssis et une carrosserie relativement légers. Avec ses 780 kg et son moteur de Renault Juvaquatre - comme le projet Escoffier - volontairement bridé dans un souci de longévité et de sobriété, ce " monospace " de 3,73 mètres atteint environ 70 km/h.

L'efficacité et la fonctionnalité sont les critères majeurs pris en compte par les participants du concours du COA. Le souci d'esthétique est souvent relégué au second plan. Source : Archives Fondation Berliet - Lyon/France (avec leur aimable autorisation). L'étroitesse de la lunette arrière, haut placée, surprend, car elle semble peu pratique pour une utilisation urbaine. La signalisation sur le toit se compose de trois lampes de couleurs différentes, permettant d'identifier la disponibilité de la voiture. En retirant une dizaine d'écrous, la caisse se désolidarise du châssis, facilitant ainsi l'accès à tous les éléments mécaniques.

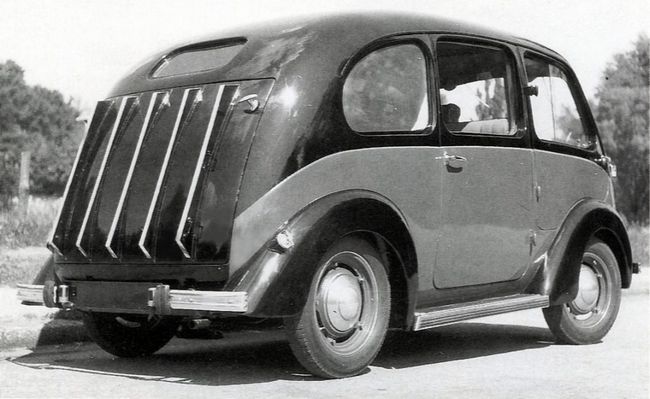

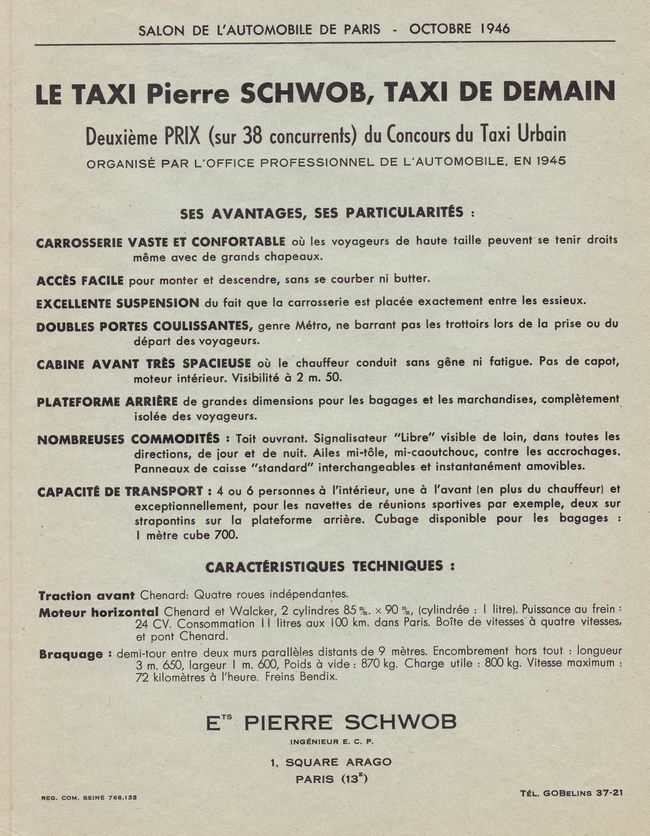

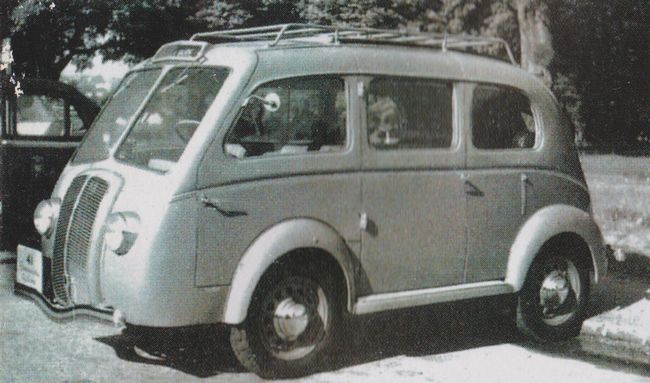

Le prototype CGV dispose d'un très grand coffre. Son couvercle peut se rabattre et ainsi former un long plancher. Dans ce cas, une bâche doit être étendue pour protéger les bagages. Source : Archives Fondation Berliet - Lyon/France (avec leur aimable autorisation). Le taxi de Pierre Schwob obtient la troisième place du concours. Il se distingue par une excellente habitabilité, grâce à son compartiment passager surbaissé auquel on accède par une porte coulissante à double battant. Les occupants s'installent à son bord en vis à vis, comme dans une voiture de métro ! La banquette arrière étant située bien en avant de l'essieu arrière, elle s'étend sur toute la largeur du prototype. Le toit ouvrant permet d'apprécier le soleil des beaux jours. La partie intérieure des ailes est en tôle, tandis qu'à l'extérieur sont positionnés des éléments en caoutchouc, afin de faire face aux chocs inhérents à la circulation urbaine. La carrosserie est divisée en hauteur en deux parties, haute et basse. Les panneaux du bas sont amovibles, ce qui permet de les changer facilement après un accrochage. Avantage de ces astuces de conception, Pierre Schwob projetait un coût d'assurance moindre négocié auprès des compagnies.

Sur le taxi Schwob, la porte coulissante est en deux parties, façon métropolitain, et d'un fonctionnement très sûr. De manière générale, l'utilisation de l'espace de carrosserie disponible a été bien étudiée sur l'ensemble de projets. Source : Archives Fondation Berliet - Lyon/France (avec leur aimable autorisation). Le coffre arrière, séparé de l'habitacle, brise l'aspect monovolume du véhicule, offrant un espace de rangement indépendant pour les bagages ou autres objets, sans gêner les passagers par les odeurs. Cet espace peut également accueillir deux strapontins pour des trajets en plein air. À l'avant, un dispositif de signalisation visible de loin, jour et nuit, indique la disponibilité du taxi, sa partie inférieure servant de plafonnier.

Un bloc triangulaire est positionné sur le toit, permettant quel que soit l'angle de vue de savoir si le taxi est libre ou occupé. Eclairé dans sa partie supérieure et inférieure qui traverse le toit, il sert aussi de plafonnier. Source : Archives Fondation Berliet - Lyon/France (avec leur aimable autorisation). Conforme aux exigences du concours, ce véhicule offre une maniabilité exceptionnelle avec un rayon de braquage de seulement 9 mètres, le rendant idéal pour les artisans taxis et les grandes compagnies de taxis. De plus, sa conception pourrait intéresser la SNCF pour ses navettes urbaines, facilitant le transport de groupes de voyageurs avec des bagages volumineux.

Comme l'autorise le règlement, ce prototype n'est pas roulant. Il a toutefois été étudié pour recevoir un bicylindre Chenard & Walcker, comme l'indique la fiche descriptive diffusée lors d'une nouvelle présentation au Salon de Paris 1946. Guilloré s'est distingué parmi les nombreux carrossiers français à la fin des années 30 en proposant des carrosseries plutôt conventionnelles, principalement sur base Delage, Delahaye et Talbot. En 1937, le carrossier est choisi par Delahaye, tout comme Chapron, pour produire en petite série des carrosseries de coach d'usine. Guilloré fait son retour sur les salons à la fin des années 40, avant de recentrer ses activités dans les années 50 sur les habillages de poids lourds. Entre-temps, il participe au concours du COA. A la carrosserie, Guilloré a adapté un moteur de Peugeot 202 et un pont arrière d'utilitaire 202. Toutes les pièces mécaniques sont d'origine Peugeot.

Une partie du toit s'ouvre avec la porte et permet aux voyageurs de monter ou de descendre du véhicule sans être obligé de se courber. Source : Archives Fondation Berliet - Lyon/France (avec leur aimable autorisation). Un porte-bagages installé sur le toit complète l'espace utile du taxi Guilloré. Dépourvu de tout revêtement intérieur, ce véhicule est doté de sièges escamotables, ce qui facilite grandement son nettoyage au jet d'eau. À l'arrière, il peut accueillir jusqu'à six passagers, dont trois sur un strapontin. Une septième place est prévue à l'avant, à côté du conducteur, près du moteur. Une partie du toit s'ouvre en même temps que la porte pour faciliter l'accès à bord. Construit en acier, l'ensemble pèse 1 190 kg, mais ce poids pourrait être réduit à 950 kg en utilisant des métaux plus légers tels que le Dunalinox. Le carrossier n'a pas l'ambition de produire ce véhicule lui-même et préférerait vendre la licence à un autre constructeur

Ce taxi est dû entièrement aux efforts de la carrosserie A. Guilloré : conception, construction, mise au oint, présentation au concours. Source : Archives Fondation Berliet - Lyon/France (avec leur aimable autorisation). Société Parisienne de Camions (SPC) Le taxi de la Société Parisienne de Camions (SPC) a toutes les apparences d'un petit autocar. Parmi les cinq concurrents, c'est celui qui offre le plus de volume intérieur. La principale particularité de ce prototype est la possibilité de désolidariser en quelques minutes toute la partie mécanique de la carrosserie. On aurait pu imaginer, à l'extrême, un chauffeur de taxi rentrant à son dépôt pour des opérations d'entretien, détachant puis attelant un nouvel ensemble mécanique, et repartant le lendemain matin avec le même habitacle. Le moteur est un V8 Ford de 2,2 litres accouplé à une boîte trois vitesses, décalé vers la droite pour laisser plus d'espace au conducteur. Un petit panneau sur le toit permet de vérifier si le taxi est libre. Celui-ci est rabattu dès qu'un client prend place à bord. On accède à l'habitacle par des portes coulissantes très élaborées, silencieuses et étanches. Si les passagers bénéficient d'un certain confort, le compartiment du conducteur est plus austère dans sa présentation.

La proposition de la Société Parisienne de Camions (SPC), particulièrement volumineuseSource : Archives Fondation Berliet - Lyon/France (avec leur aimable autorisation). Depuis 1933, une armada de Renault KZ 11 de la compagnie G7 sillonnait les rues de Paris. Ils seront définitivement mis à la retraite en 1959. La Régie Renault, parfaitement consciente de l'ancienneté du KZ 11, décide en 1948, soit trois ans après le concours du COA, de revisiter à sa façon le concept du taxi urbain. Le projet qu'elle présente, bien qu'également basé sur la Juvaquatre, n'a rien à voir avec la proposition de Charles Escoffier, même si le dessin d'ensemble est proche et si l'on retrouve sur les deux projets un pavillon découvrable. La cabine avancée n'est plus une nouveauté. Les portes sont à ouverture classique, et non coulissantes. Si leur forme rectangulaire paraît fonctionnelle, à l'arrière, il semble manquer une dizaine de centimètres en largeur pour qu'à leur ouverture, le passager ne soit pas en décalage par rapport à la banquette. Comme sur son ancêtre le KZ 11, une cloison sépare le conducteur des passagers. Le coffre à bagages est plus généreux que sur le prototype Escoffier. De longs essais sont menés dans les rues de la capitale en 1948, mais aucune compagnie de taxi ne manifeste son intérêt. Une dizaine d'exemplaires auraient été assemblés sous la forme d'une présérie, que l'on a vus circuler dans le Paris d'après-guerre.

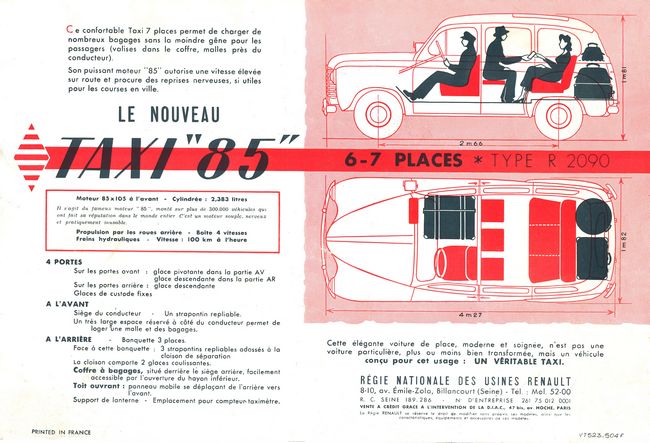

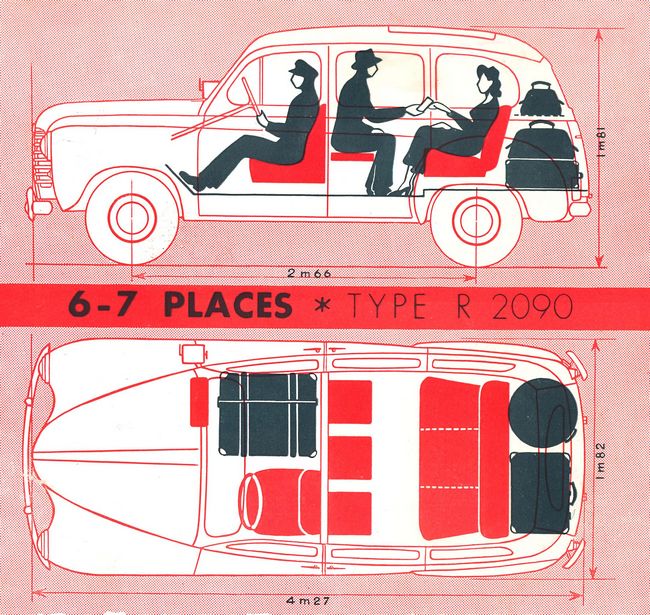

Les projets issus du concours du COA et ce prototype Renault préfigurent, avec quatre décennies d'avance, l'architecture des monospaces qui fleuriront à la fin du siècle. Cependant, les compagnies parisiennes boudent ce type de proposition, préférant s'en tenir à de très classiques berlines. Copyright Aucun industriel, Renault pas plus qu'un autre, n'ose s'aventurer dans la production en série d'un véhicule spécifiquement conçu pour la profession de taxi. Cette réticence s'explique sans doute par une appréhension quant à la maturité du marché, et donc à la possibilité d'atteindre des volumes de vente suffisants, à une époque où la relance économique engendre d'autres priorités. Il est pourtant aisé d'imaginer la Régie Renault synthétiser les meilleures innovations du secteur, afin de rejoindre le clan très fermé constitué par Austin et Checker. Cependant, les espoirs ne sont pas totalement anéantis lorsque Renault présente, en mai 1950, la Prairie, première déclinaison de la gamme Colorale. Colorale est une contraction des termes coloniale et rurale. Ce nom est révélateur de la clientèle visée, qui se trouve à la fois dans les nombreux territoires de l'Union française (les colonies) et dans les campagnes (le monde rural) de la métropole. La Prairie est dévoilée au grand public lors du Salon de Paris en octobre 1950. Les stylistes, sous la direction de Robert Barthaud, démontrent leur savoir-faire en proposant diverses carrosseries sur une même base. L'accueil des concessionnaires est chaleureux, séduits par l'esthétique du véhicule et la perspective d'enrichir leur offre. En l'absence de nouveautés majeures, les Colorale font la couverture de nombreux magazines spécialisés, notamment les éditions spéciales du Salon. Le design, avec sa ligne ponton enveloppante et sa calandre à moustache rappelant la 4 CV, témoigne d'une volonté de cohérence de gamme. Sur le plan technique, la simplicité est de mise, la vocation utilitaire primant. Le robuste châssis est inspiré du fourgon 1000 kg. Le moteur, un 4 cylindres de 2 383 cm3 et 48 ch, bien que peu puissant, est reconnu pour sa fiabilité. Conçu en 1919 et ayant évolué au fil des ans, il équipe les utilitaires Renault depuis 1936 et est connu du réseau sous l'appellation " 85 latéral ". La Colorale sera la dernière Renault à l'utiliser. Afin de soulager l'usine de Billancourt, la fabrication des caisses est confiée à Chausson à Gennevilliers, avant d'être envoyées à l'Île Seguin pour la peinture et l'assemblage final.

Renault Colorale. Copyright La Prairie, lancée au début de 1951, incarne un break familial spacieux, doté de quatre portes à ouverture "en armoire" et d'un double hayon arrière. Conçu pour accueillir six passagers, avec la possibilité d'un septième siège amovible dans le coffre, il offre un vaste espace pour les bagages. La banquette arrière escamotable transforme le véhicule en un utilitaire volumineux. Renault privilégie la fonctionnalité à la performance, bien que la consommation de carburant, avoisinant les 14 litres aux 100 km, puisse dissuader certains acheteurs. Le " taxi 85 ", dérivé de la Prairie, propose sept places : trois sur la banquette arrière, trois sur des strapontins déployables face à celle-ci, et un autre strapontin installé près du conducteur. En position dépliée, il peut être utilisé pour accueillir un passager ou, sinon, servir d'emplacement pour les bagages. En configuration sans strapontins arrière, l'espace aux jambes est particulièrement généreux.

Renault Colorale. Copyright La sellerie moelleuse est tendue de velours, tandis que la présence d'un toit ouvrant apporte une touche finale de raffinement. Avec cette version, Renault espère convaincre les compagnies de taxi, notamment la G7 à Paris qui devra un jour ou l'autre remplacer son vieux KZ 11. Hélas, vendu trop cher, le taxi Renault Colorale n'intéresse ni la G7 ni les autres professionnels du secteur, entraînant sa disparition du catalogue dès 1953. À défaut de s'imposer sur le marché français, tant à Paris qu'en province, le " taxi 85 " trouve son public à l'étranger. La Grèce commande soixante exemplaires, et d'autres sont acquis par des compagnies de taxis madrilènes. Pour ces dernières, Carrier, basé à Saint-Ouen, propose des peintures bicolores spécifiques et des aménagements sur mesure, témoignant d'une finition haut de gamme.

Brochure Renault Colorale Taxi 85. Copyright

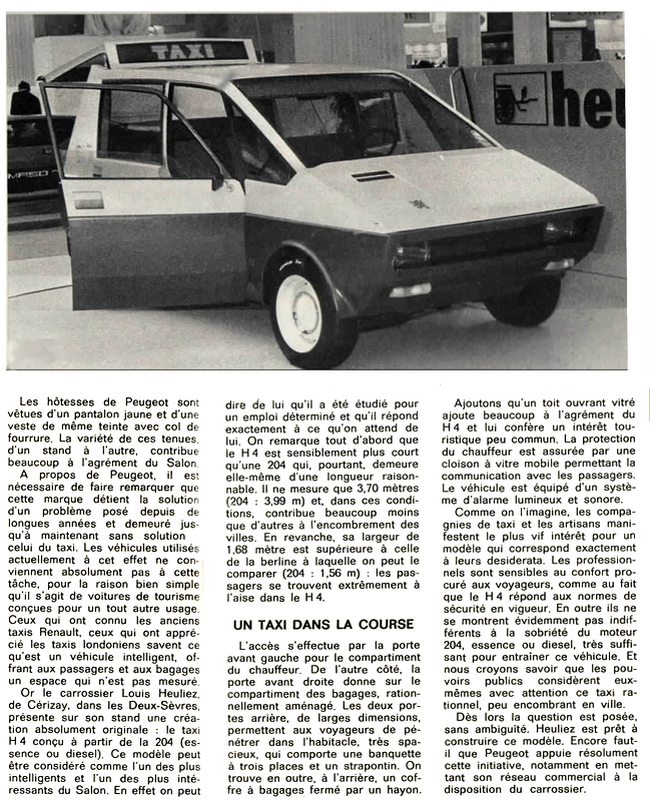

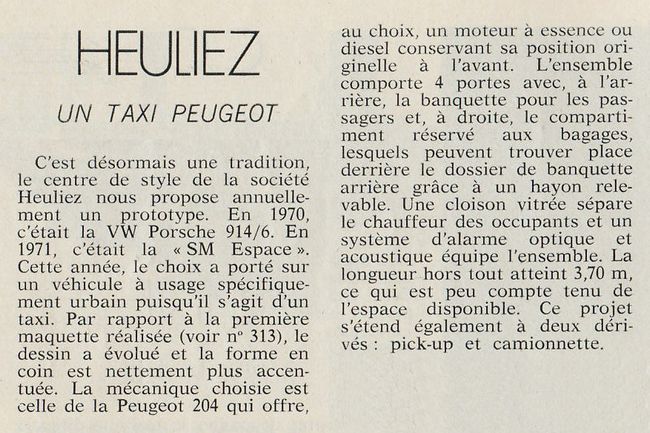

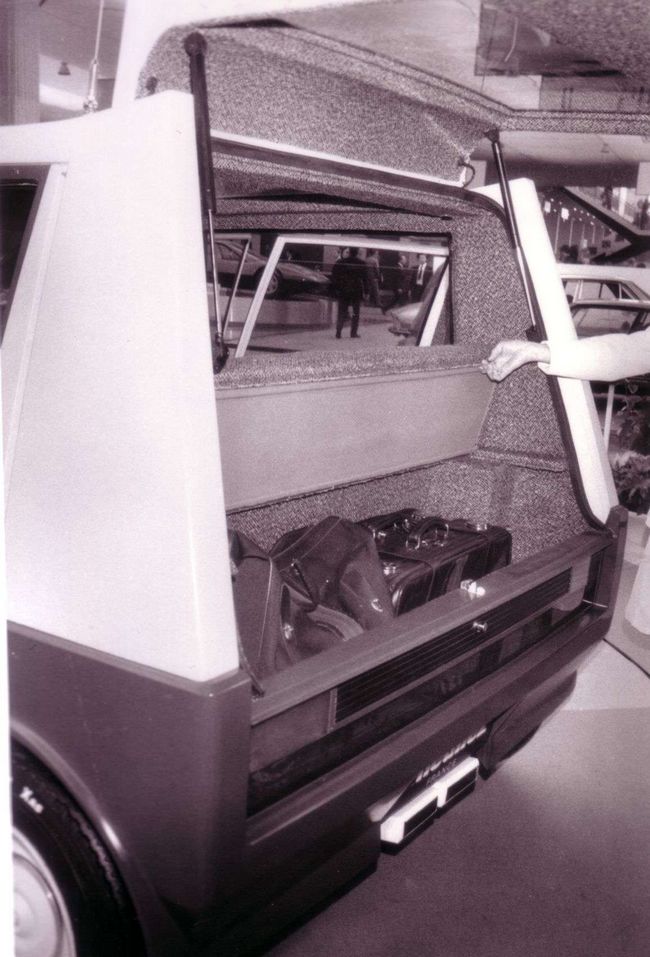

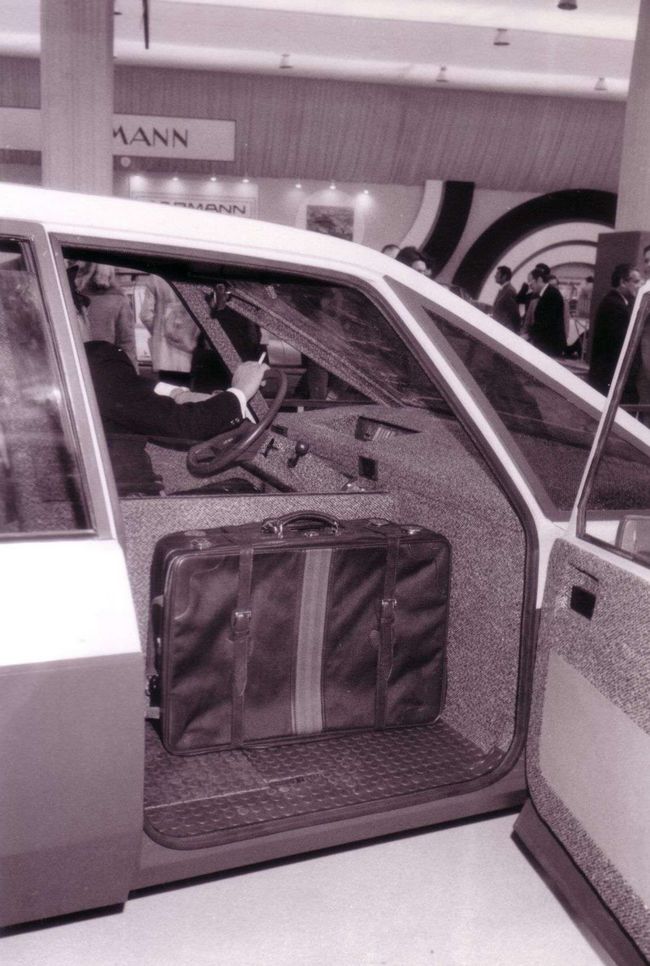

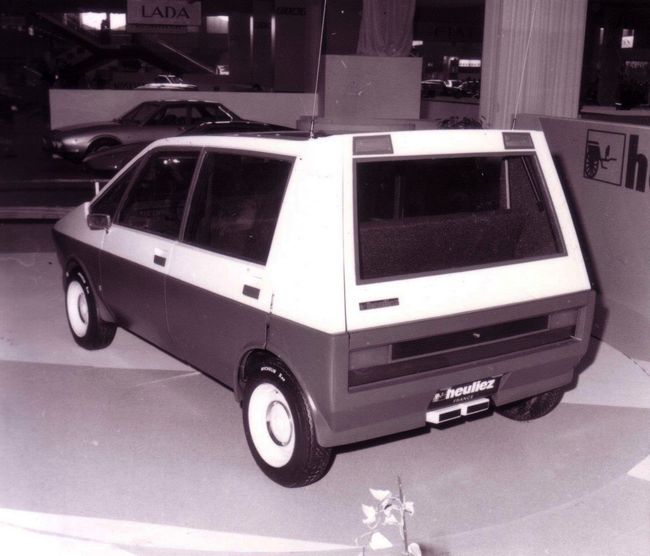

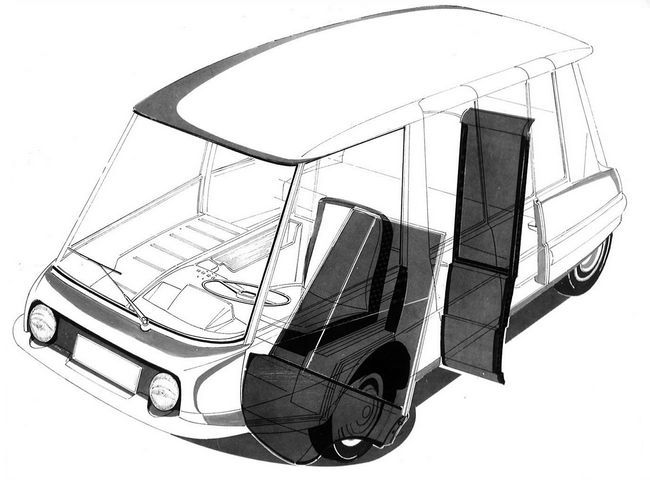

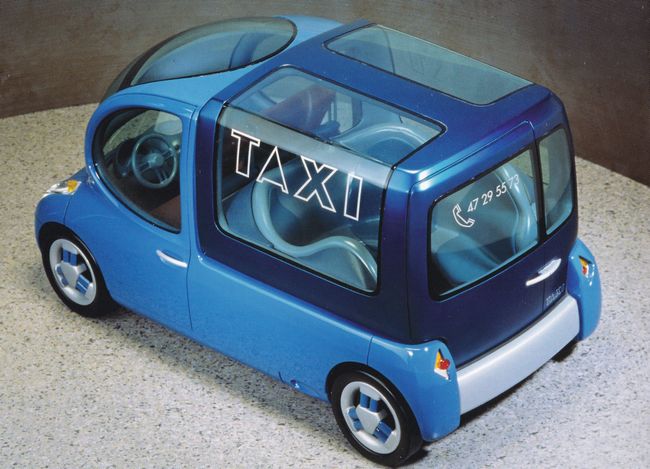

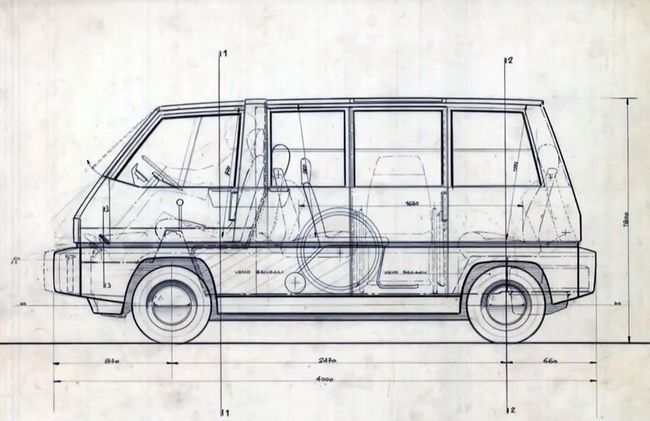

C'est au Salon de Paris 1972 qu'a été présenté ce véhicule monocorps, baptisé H4, basé sur un châssis et une mécanique de Peugeot 204. Le carrossier Heuliez sort des sentiers battus en proposant un concept novateur, adapté aux besoins des artisans taxis. Si, aujourd'hui, les monospaces font partie intégrante de notre quotidien, il faut se replacer au début des années 1970, époque où ce type de configuration relevait encore de la science-fiction (si l'on excepte les voitures issues du concours COA, au design très daté). Le H4 innove par un accès à bord facilité par des portes arrière généreuses, et surtout par un rapport habitabilité/encombrement exceptionnel.

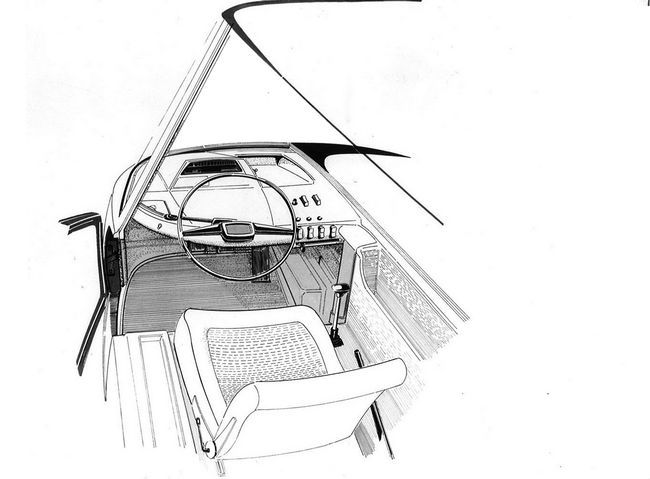

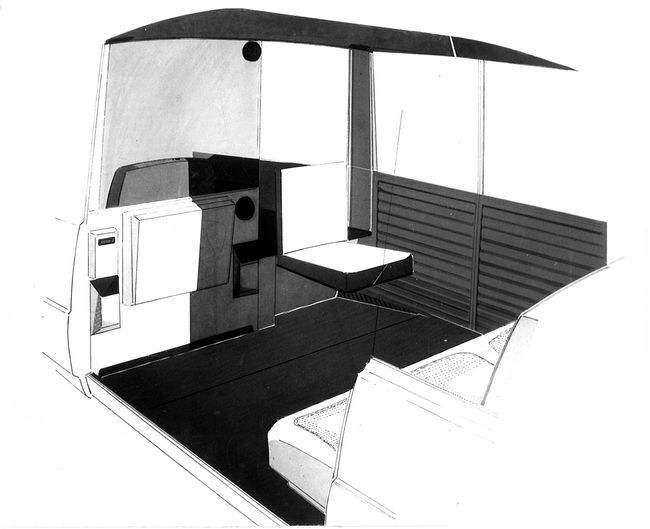

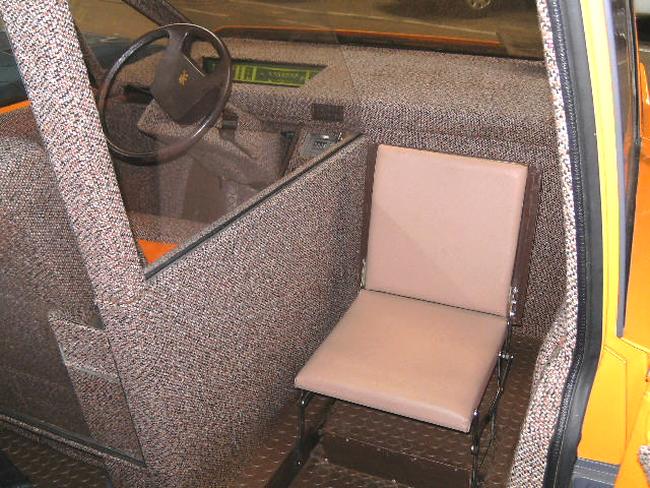

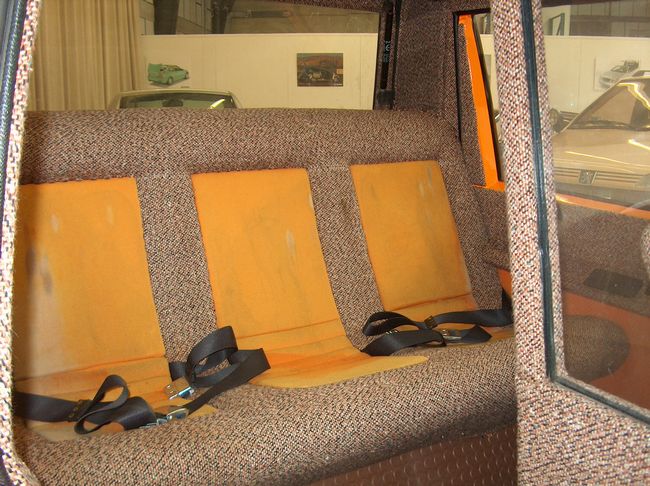

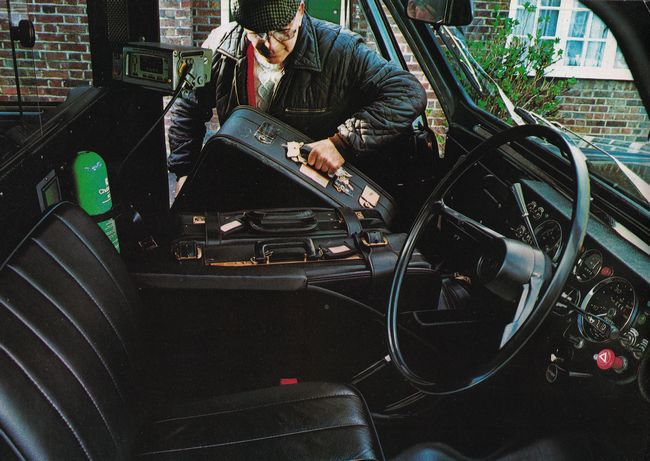

Peugeot H4 par Heuliez, Salon de Paris 1972. Copyright Très compact, il mesure 3,65 mètres de long, 1,70 mètre de large et 1,60 mètre de haut, soit 14 cm de moins qu'une Renault Modus en longueur, pour une hauteur et une largeur similaires. La banquette arrière est conçue pour accueillir trois passagers. À l'image des taxis londoniens Austin ou Winchester, le H4 dispose, à côté du conducteur, d'un espace dédié aux bagages. Un strapontin est installé sur cet emplacement pour accueillir si cela s'avère nécessaire un quatrième voyageur. Une vitre sépare le chauffeur du reste de l'habitacle.

Extrait de l'Auto Journal n° 18 du 15 octobre 1972 (montage) Innovation majeure pour l'époque, le H4 est doté d'un toit en verre transparent, un équipement qui ne se démocratisera que dans les années 2000, notamment chez Peugeot (307/308 SW, 407 SW). Par ailleurs, le pare-brise et les vitres latérales affichent des dimensions inhabituelles pour l'époque. Renault a lancé le concept des boucliers avec sa Renault 5, en remplacement des pare-chocs classiques. Heuliez lui emboîte le pas avec un ensemble teinté dans la masse qui encercle la voiture, dans une couleur bleue contrastant avec le reste de la carrosserie orange. Cette teinte orange, omniprésente jusque dans l'habitacle, est très en vogue au début des années 1970. La mécanique reste quant à elle assez conventionnelle : un 1 130 cm³ de 60 ch SAE. L'œil averti remarquera la présence d'optiques empruntés au coupé 504. Peu après sa présentation, le H4 remporte le Grand Prix de l'art et de l'industrie automobiles français, une récompense décernée depuis 1948 à l'initiative de la Société d'encouragement à l'art et à l'industrie (SEAI).

Source : L'Automobile N° 318 de novembre 1972. Le concept semble être trop en avance sur son temps. Le H4 ne dépasse pas le stade de prototype. Les taxis 504 et R16 ont encore de beaux jours devant eux. Heuliez envisage sur papier d'en dériver des versions camionnette et pick-up. Peugeot reste sceptique face à ce type de véhicule, lorsque Matra lui propose quelques années plus tard un projet grand public dans le même esprit. Renault se lance avec plus d'audace à partir des plans proposés par le groupe de Jean-Luc Lagardère, et connaît le succès que l'on sait avec l'Espace. Le concept du monospace est décliné en 1996 sur une voiture plus courte, la première Scénic, autre réussite commerciale pour l'ex-Régie. Citroën suit le mouvement plus tardivement en 1999 avec le Picasso. Heuliez avait déjà vu juste un quart de siècle plus tôt, à l'exception du style très " bio design " des premiers monospaces de série, pas encore d'actualité au début des années 1970. Déjà, comme l'écrivait Marguerite Yourcenar, " C'est avoir tort que d'avoir raison trop tôt ". Cette vérité, Heuliez allait encore la vérifier bien des fois dans les années à venir. Le H4 demeure un véhicule majeur dans l'histoire d'Heuliez. Il a en effet été le premier concept-car de la marque présenté au public, si l'on considère que la Murène a été créée chez Brissonneau et Lotz, et que les Citroën DS Cabriolet quatre portes ou Simca 1501 Coupé n'ont été que des transformations sur des bases existantes. Le prototype a été récupéré par Heuliez auprès de Peugeot, et stocké au sein du conservatoire Heuliez. En 2010, il obtient son inscription à l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques. Lors de sa mise en vente par Artcurial le 7 juillet 2012, il se présente dans un bel état de conservation, sans pour autant être capable de prendre la route, faute de circuit de freinage et de système de remplissage de carburant. Estimé entre 30 000 et 50 000 euros, il est vendu 19 657 euros frais compris. Yves Dubernard, le père du H4, précisait que " ce véhicule a fait entrer Heuliez dans une ère nouvelle, celle de la création, de l'innovation et du design ". A l'issue de la vente Artcurial en juillet 2012, son retour dans le département des Deux-Sèvres, aux mains d'un amateur éclairé, n'a pu que rassurer le designer. Le collectionneur se disait disposé à prêter le taxi H4 à différents musées régionaux, et à participer à des événements mettant en scène la culture et l'histoire de l'automobile.

Peugeot H4 par Heuliez, un espace bagage supplémentaire est aménagé près du conducteur. Copyright Claude Rouxel évoque le H4 dans l'ouvrage " La grande histoire des taxis français ", édité en 1989 par Edijac. " Malgré des perspectives peu réjouissantes pour le marché du véhicule conçu spécifiquement, certains continuent à croire au " vrai " taxi. Dans les années 60, la Compagnie G7 avait testé le taxi londonien, mais aucune suite ne fut donnée à cet essai. Dans les années 70, on vit une intéressante tentative du dynamique carrossier Heuliez qui avait retenu la mécanique de la Peugeot 204. Son projet avait de nombreuses qualités, il permettait un prix de revient économiquement intéressant et prévoyait une large place pour les passagers, ce qui est finalement le double avantage que doit présenter un taxi. Et en plus, il était très esthétique, ce qui n'est pas négligeable. Même s'il ressortait aujourd'hui, avec une autre mécanique, il serait toujours au goût du jour. La France tenait peut-être le remplaçant de l'éternel G7, elle a laissé échapper l'occasion. " Yves Dubernard nous relate la lente évolution des mentalités qui a mené à la création du taxi H4. Ce qui suit est une synthèse de ses écrits, tirée de son ouvrage " Heuliez, carrossier et constructeur ", publié aux éditions ETAI en 2012. Sans Gérard Quéveau, le H4 n'aurait probablement pas existé. Gérard Quéveau est né à Landerneau, dans le Finistère, en 1934. Il est le fils de Fernand Quéveau (1914-1938) et de Fernande Forre (1915-2007). Cette dernière a épousé en 1950 Henri Heuliez (1914-1996), fils de Louis Heuliez (1887-1947) et petit-fils d'Adolphe Heuliez (1884-1935). Gérard Quéveau entreprend en 1954 des études à l'École Nationale Supérieure d'Ingénieurs Arts et Métiers d'Angers, qu'il complète à l'École Supérieure des Techniques Aérospatiales de Paris. Durant sa formation, il fait ses premiers pas en tant que stagiaire dans l'entreprise familiale, qu'il intègre finalement en mars 1961, après un service militaire de trente-deux mois en Algérie, en tant que sous-lieutenant au sein de l'Aviation Légère de l'Armée de Terre. Il arrive à Cerizay avec un regard neuf. Un voyage aux États-Unis en 1964, en compagnie de son frère Jean-Pierre Heuliez, le conforte dans la nécessité de faire évoluer l'entreprise familiale. Il est présenté aux grands constructeurs américains par l'un des fournisseurs américains d'Heuliez. À l'image d'André Citroën qui rendit visite à Henry Ford en 1912, Gérard Quéveau revient des États-Unis avec de nouvelles références. Il convainc Henri Heuliez de faire évoluer la stratégie de l'entreprise et d'adopter une nouvelle organisation pour la développer. Celle-ci se structure en plusieurs divisions, qui deviennent autant de sociétés indépendantes, formant ainsi un groupe d'envergure. Gérard Quéveau, en tant que directeur général, nomme à la tête de ces divisions des hommes de confiance, ingénieurs pour la plupart. L'un d'eux est Christian Chéron, son camarade de promotion. Les deux amis, très complémentaires dans leur manière d'aborder l'avenir, forment un tandem particulièrement efficace. C'est donc une équipe jeune et renouvelée qui contribue à l'extraordinaire expansion du groupe dans les années 1960, grâce à une politique d'investissement en machines mûrement réfléchie et au développement des effectifs. Ceux-ci passent de 440 salariés en 1960 à près de 2 000 en 1970. Dans les années 1960, Heuliez est devenu un sous-traitant apprécié des grands constructeurs français. Des relations durables permettent à Heuliez de produire des cadres de portes, des planchers, des sièges, etc., pour le compte de Peugeot, Citroën ou Simca. Une véritable coopération industrielle, promise à un bel avenir, s'installe en quelques années. Parallèlement, Heuliez tente par tous les moyens de séduire ces constructeurs, en particulier Citroën, en soumettant à l'entreprise de Javel différentes études : un cabriolet DS quatre portes en 1962, un break Ami 6 en 1963, une Dyane tout-terrain en 1967, etc. Ces voitures pourraient être produites à Cerizay. Une demande émane de chez Simca. Il s'agit d'entreprendre l'étude d'un petit utilitaire à partir des éléments mécaniques des 1000 et 1100, dont l'une des particularités serait d'être doté d'une grande porte latérale coulissante, donnant accès à la fois au poste de conduite et à l'espace de chargement. Ce véhicule devrait répondre aux nombreuses contraintes des livraisons en ville. Un créneau de marché semble en effet libre, un cran en dessous des Renault Estafette, Peugeot J7 et Citroën H. On espère à Cerizay que cet utilitaire apportera une nouvelle charge de travail régulière pendant quelques années. Mais le géant américain Chrysler, dont la part dans le capital de Simca ne cesse de croître depuis 1958, met son veto, alors même que les machines d'emboutissage sont déjà au point. À titre de dédommagement, Heuliez se voit confier la fabrication des soubassements des Simca 1301 et 1501. Confier à Heuliez ces travaux de sous-traitance s'inscrit dans une stratégie industrielle. On se prépare à Poissy à lancer la 1100. Il faut de la place. Et puis, pour Simca, contribuer au développement d'un industriel qui œuvre à son service, c'est disposer à terme d'un fournisseur capable de répondre à différentes demandes, qu'il s'agisse de sous-traitance régulière ou de fins de série."

Projet d'utilitaire Simca. Source : http://www.artcurial.com Malgré ce projet avorté, Gérard Quéveau ne renonce pas. Il faut provoquer les clients potentiels, leur proposer des idées, des projets, et peut-être les inciter à passer commande d'une production en série, même de volume modéré. C'est ainsi que l'entreprise de Cerizay expose au Salon de Paris 1968 sa première automobile de tourisme, une étude de coupé Simca 1501. Gérard Quéveau aurait contribué aux lignes de cette Simca unique. La belle automobile semble le séduire. Hélas, cette version arrive un peu tard dans la vie du modèle pour connaître une suite industrielle. Le projet du taxi H4 s'inscrit dans cette stratégie de propositions d'études aux constructeurs.

Le taxi H4 auu Salon de Paris, en octobre 1972. Copyright Yves Dubernard a apporté lors d'échanges qui ont eu lieu début 2021 les informations suivantes au sujet du H4. Le concept " L'idée de concevoir un projet de taxi pour le Salon de 1972 est née du constat de l'absence de véhicule spécialement conçu pour cette fonction, la plupart étant de simples berlines. Le taxi londonien faisait exception à la règle et a véritablement inspiré le projet H4. Je n'ai pas été le seul à me pencher sur le sujet. Guy Greffier, arrivé chez Heuliez en 1969, avait été embauché pour la division cars et bus et travaillait principalement à la personnalisation des autocars. Il s'est orienté vers une architecture à poste de conduite avancé, de type Fiat Multipla. L'inconvénient de ce projet était l'absence de base disponible. Venant de Peugeot et Simca, j'ai jugé pertinent d'exploiter celle d'une berline à groupe motopropulseur transversal avant, bénéficiant ainsi d'un bloc avant compact et offrant un rapport surface au sol/habitabilité particulièrement favorable. Le choix s'est porté sur la 204 (un modèle d'occasion acheté chez un garagiste local) plutôt que sur la Simca 1100. Le dessin du H4 a été très rapidement arrêté, ainsi que le choix de sa présentation bicolore, l'idée étant que la partie basse du véhicule soit revêtue d'une peinture souple protégeant des rayures et des indentations. Il a également été décidé de réaliser pour le Salon non pas une maquette ou un moulage en polyester monté sur une base de 204, ce qui aurait été plus facile, mais un véhicule en tôle et roulant. L'équipe de Pierre Thierry, responsable du bureau d'études automobile, disposait d'un effectif de tôliers formeurs très performants qui a réalisé tous les éléments de la carrosserie directement à partir de la maquette en plâtre, et les a assemblés sur un marbre référencé, et ce dans un délai extrêmement court " Salon 72 " Le premier jour du Salon, les professionnels de l'automobile se croisant dans les allées avaient l'habitude d'échanger leurs impressions. Je me souviens que cette année de la présentation du H4, en fin de matinée du jour de l'ouverture, ceux qui avaient déjà pu faire un tour complet recommandaient à ceux qui commençaient seulement la visite : " Allez voir chez Heuliez, c'est le seul stand où il y a quelque chose de vraiment intéressant à voir ! " Le stand a vu défiler en particulier les ingénieurs des différents services du centre d'étude Peugeot de La Garenne. Il faut se souvenir de la frilosité de la marque quant à sa stratégie. C'est d'abord à Peugeot que Philippe Guédon avait proposé son projet de monospace Matra. " Pas de marché pour ce type de véhicule ! " Vous pensez bien que le concept du taxi et de son dérivé utilitaire constituait à leurs yeux une aventure risquée à ne pas tenter. " Thonons les bains Le H4 demeure un véhicule majeur dans l'histoire d'Heuliez. Il est en effet le premier concept-car de la marque présenté au public, si l'on considère que la Murène fut créée chez Brissonneau et Lotz, et que la Citroën DS Cabriolet quatre portes et le coupé Simca 1501 n'ont été que des transformations sur des bases existantes. En juillet et août 1973, la Maison des arts et loisirs de la ville de Thonon-les-Bains organise une exposition sur le thème de "L'esthétique automobile". L'initiative revient à un passionné d'automobile, un dénommé Jean-Louis Blaisius. L'objectif est de montrer au public les tendances de style depuis les débuts de l'automobile. Ce sont au total quinze voitures à l'échelle 1 qui sont exposées. Plusieurs constructeurs et carrossiers ont répondu à l'appel. En dehors des quatre grands constructeurs français du moment et d'Heuliez, on peut citer Matra, Opel, BMW, Bertone, Pininfarina, Italdesign, ainsi que les stylistes Joël Brétecher et Aldo Sessano. Yves Dubernard nous raconte cet épisode " vu de l'intérieur " : " Début 1973 je suis contacté par un homme responsable de la communication au Crédit Lyonnais. Il est basé au siège, Avenue de l'Opéra, à Paris. Cet homme, Jean-Louis Blaisius, passionné d'automobile, me parle du projet d'une d'exposition consacrée au style, qu'il veut organiser à la maison de la culture de Thonon-les-Bains dont il est originaire. Il a les appuis du maire de la ville, et même du préfet, tous deux également passionnés d'automobile (Le Préfet possède une Alpine A110). L'idée est que cette exposition débouche sur une Biennale du Style Automobile. Un autre enthousiaste local en la personne du patron d'une entreprise de transports offre son concours pour prendre en charge l'acheminement des concept-cars qui seront proposés. Le taxi H4 est finalement exposé en la compagnie prestigieuse de la Lamborghini Marzal de Bertone ou de L'Opel CD de Chuck Jordan. BMW a mis à disposition la maquette de la Turbo de Paul Bracq et Matra une Formule 1. Peugeot a envoyé un témoignage du passé sous forme de la 402 Eclipse, etc ... Quelques personnalités de l'automobile honorent de leur présence cet évènement lors de son inauguration. Je me souviens de Jean-Pierre Beltoise, Giorgetto Giugiaro, Paul Bracq ou Amédée Gordini. Cette exposition s'est ensuite déplacée à la Maison des Arts de Sochaux. L'idée de la biennale a malheureusement fait un flop en raison de la rencontre de réticences, provenant toutes du milieu automobile, sous de mauvais prétextes (concurrence avec le Salon notamment !). J'étais présent à l'inauguration et m'étais fait accompagner par Guy Greffier et Michèle Gendroneau, l'attachée de Presse d'Heuliez également invitée. Le H4, et après ... " Après le Salon de 1972, Heuliez n'a plus exposé de véritable concept-cars sur son stand jusqu'en 1986, à l'exception du concept de l'autobus futur sur le stand Cars et Bus en 78. Le retentissement que le taxi H4 a eu dans la sphère automobile a amené les constructeurs, français dans un premier temps, à s'intéresser à Heuliez sur le nouvel aspect de la création. La tentation de consulter la société pour soumettre des projets et obtenir des réponses alternatives à leurs études internes a débouché sur des amorces de collaborations. Le service de style de Renault dirigé par Gaston Juchet a été le premier à tenter l'expérience. Il faut dire que chez Renault, faire appel à des sources extérieures étaient déjà dans les habitudes depuis la Renault 8 (Philippe Charbonneaux). Le président Gérard Quéveau voit dans ce démarrage de consultations une nouvelle carte à jouer, pouvant apporter un vrai plus à l'image de l'entreprise, avec en plus la perspective de retombées sur le plan industriel. Il me donne carte blanche pour commencer à constituer une petite équipe. A ses yeux, la démonstration de créativité que le taxi H4 a apportée ne justifie pas de renouveler l'opération au salon de 73 ainsi que sur les suivants, d'autant que la charge du service Style naissant ne permet plus de consacrer du temps à de nouvelles études. La promotion du Style Heuliez se fait par l'intérêt des propositions, et par le bouche à oreille dans la profession, ce qui a amené en 1977 au gros contrat avec Ford , puis la construction du centre DEA au Pin en 1978. Par ailleurs G Quéveau va désormais privilégier lors des Salons la présentation des productions de l'entreprise : 604 Limousine, Renault 5 Le Car Van, Simca 1100 avec le pick up de loisirs Wind, qui ne peut pas être considéré comme un véritable concept-car. "

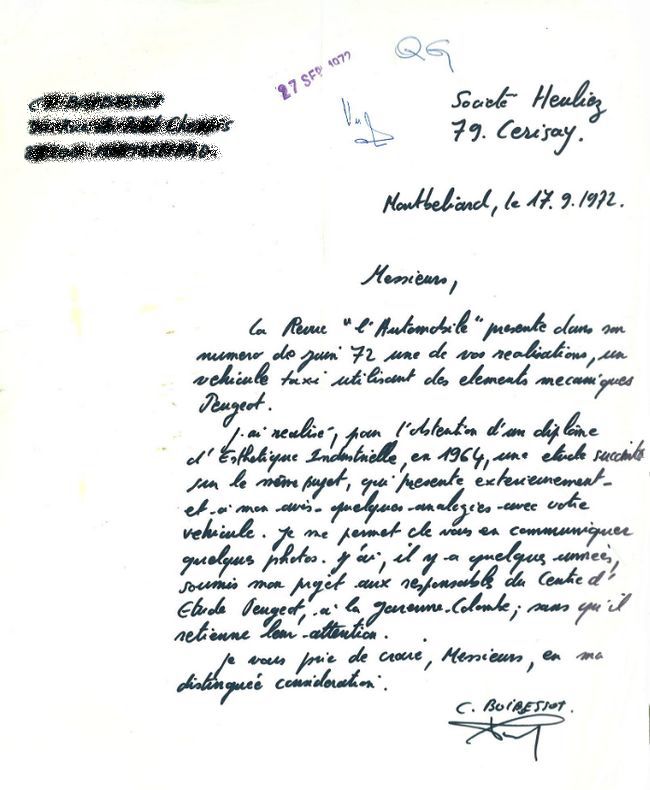

Uwe Bahnsen et Robert Lutz en visite en 1978 chez Heuliez? qui est chargé d'une étude préliminaire pour le Ford Transit II. Source : Archives Patrick le Quément. Le DEA au Pin " Concernant la collaboration interne entre le style et le bureau d'études dirigé par Pierre Thierry . Gérard Quéveau avait, dans une logique de complémentarité, mis à ma disposition un studio au sein du bureau d'études, qui comprenait l'atelier de réalisation des prototypes où le taxi a été construit. En 1972, il n'y avait aucun personnel véritablement formé pour la réalisation de maquettes de style, et ce sont les tôliers qui se sont improvisés staffeurs pour construire la maquette du taxi. La simplicité des volumes très géométriques ne posait pas trop de difficultés, et j'étais donc très dépendant des moyens de Pierre Thierry. Gérard Quéveau a fini par me positionner au même niveau hiérarchique que Pierre Thierry, ce qui a rendu notre collaboration plus efficace. La création du taxi H4 a entraîné au sein de l'entreprise une succession de bouleversements, le plus marquant ayant été la séparation des Etudes et du Style Automobile de l'activité industrielle de Cerizay avec la création du centre DEA au Pin, codirigé par Pierre Thierry et moi-même. " Laurent Pautrot, toujours à l'affût de bonnes informations au sujet d'Heuliez, m'a fait parvenir le document suivant. Il s'agit d'un courrier adressé à Heuliez suite à la présentation par la presse du projet du taxi H4. Bien que ce ne soit pas une réalisation Heuliez et que nous soyons plutôt dans le domaine de l'anecdote, ce document reste intéressant pour l'histoire qu'il raconte et la qualité de sa présentation. La démarche est par ailleurs particulièrement sympathique.

Courrier adressé à Heuliez après la présentation du H4. Copyright 2012, la fin d'une histoire industrielle En février 2012, deux événements soulignent les difficultés d'Heuliez : la vente de 38 véhicules du conservatoire de la marque, incluant des modèles uniques tels que des études et des concept-cars, ainsi que l'annonce de la cession de 750 brevets appartenant à l'entreprise. Les visiteurs avertis du salon Rétromobile de Paris, qui s'est tenu du 1er au 5 février 2012, ont été surpris de découvrir sur le vaste stand d'Artcurial Motorcars deux voitures d'Heuliez : la Citroën SM Espace et la WM n° 51, célèbre pour avoir atteint 405 km/h sur la ligne droite des Hunaudières en 1988. Artcurial Motorcars s'apprêtait à mettre en vente, sans prix de réserve, le 7 juillet 2012 lors du " Le Mans Classic ", trente-huit voitures et prototypes qui étaient jusqu'alors conservés au sein du conservatoire. La collection complète comprenait environ quatre-vingts véhicules roulants et maquettes. Quelques voitures avaient déjà été vendues en septembre 2001 pour prouver la bonne foi de la direction de l'époque, qui faisait face aux premières difficultés de l'entreprise