|

Copyright. Ce site est gratuit et sans publicité. Je n'en retire aucun bénéfice financier. C'est le fruit d'une démarche totalement désintéressée. Si vous êtes détenteur d'un copyright non mentionné, je vous invite à me contacter. Ce fait est involontaire. Le document en question sera immédiatement retiré. Merci donc pour votre indulgence, pour ce qui n'est qu'un travail amateur. La firme française Rosengart est créée en 1928 à Paris par Lucien Rosengart (1881-1976). Elle fabrique sous licence des Austin Seven, un des modèles les plus vendus en Grande-Bretagne à cette époque. Après la Seconde Guerre mondiale, Lucien Rosengart revend la firme qui porte son nom à un consortium, la SIOP, pour Société Industrielle de l’Ouest Parisien, qui poursuit la production des modèles Rosengart à très faibles cadences jusqu’en 1953. Lucien Rosengart obtient son CAP de mécanicien à 12 ans, ouvre un petit atelier à Belleville à 22 ans, où il fabrique des boulons, des rondelles et, surtout, invente en 1902 une fixation destinée aux rails de chemins de fer, qui sera adoptée pour la construction du métro parisien. En 1910, une soixantaine d’ouvriers travaillent pour lui dans une usine située à Saint-Mandé, en région parisienne. Il ne se passe pas un mois sans que Rosengart ne dépose un brevet, dans des domaines très divers. En 1914, il met au point une fusée qui permet aux obus d'exploser avant de toucher le sol. L'état français lui offre la possibilité d'ouvrir une usine de 10 000 m2 à Paris et une autre de 30 000 m2 à Saint-Brieuc. Là, il emploiera jusqu'à 4 500 personnes en 1918. C’est à cette époque qu’il fait la connaissance d’André Citroën qui produit alors des milliers d’obus pour l’armée française. Après la Première Guerre mondiale, il l’aide à développer son entreprise. Lucien Rosengart invente le boulon inoxydable, l'éclairage de vélo, le financement sur stock qui était accordé jusqu'alors par hypothèque sur les bâtiments. Il crée la société Peugeot Maritime (fabrication de canots à moteurs à Levallois-Perret), le premier moteur hors-bord et fonde le salon nautique en 1926. C’est lui qui redessine le lion du logo Peugeot, initialement emprunté au blason de la Franche-Comté et symbole de Belfort. Il aide à remettre à flot les finances de Peugeot mises à mal dans les années 20. Il est enfin l’inventeur du baby-foot. Avec un tel curriculum vitae, il aurait pu devenir une personnalité incontournable dans le monde automobile des années 30. Ce ne sera malheureusement pas le cas.

Lucien Rosengart est un homme d'affaires avisé qui a déjà travaillé pour Citroën et Peugeot avant de se lancer sous son nom dans la production automobile au Salon de Paris 1928. Copyright 1928, Rosengart 5 CV Rosengart se lance en septembre 1928 dans l’automobile en créant la marque qui porte son nom. Pour limiter les risques, connaissant trop bien les affaires, il décide de fabriquer sous licence des Austin Seven, un modèle qui rencontre alors un grand succès en Grande-Bretagne. Il s’en vendra 290 000 exemplaires sur ce marché entre 1922 et 1939. Dixi (racheté par BMW en 1928) la fabrique déjà en Allemagne, Holden en Australie et American Austin Car Company (American Bantam à partir de 1935) aux Etats-Unis. L’Austin Seven est ainsi une des premières voitures mondiales. En France, Rosengart connaît un certain succès avec ce modèle à deux portes baptisé 5 CV type LR2.

Lors de sa première apparition au Salon de Paris 1928, Lucien Rosengart présente la LR2, une 5 CV basée sur la mécanique de l'Austin Seven anglaise. Six carrosseries sont proposées d'emblée : coupé et torpédo 2 places, conduite intérieure (illustrée ici) et faux-cabriolet 4 places, torpédo à hayon arrière et camionnette. Copyright Le constructeur se hisse à la cinquième place des constructeurs automobiles dans l'Hexagone, derrière Citroën, Renault, Peugeot et Mathis. Les voitures sont fabriquées dans une usine située à Neuilly-sur-Seine, rachetée en association avec Jules Salomon que Lucien Rosengart a côtoyé lors de ses passages chez Citroën et Peugeot entre 1923 et 1927. Jules Salomon est connu pour avoir créé la marque Le Zèbre en 1909 avec Georges Richard, fondateur de la marque Unic en 1905. La Rosengart LR2 reprend les dimensions compactes (seulement 2,69 mètres de long) et le moteur de l’Austin Seven, un quatre cylindres de 747 cm3 développant 15 ch.

Lucien Rosengart s'inspire des opérations publicitaires d'André Citroën pour faire parler de ses automobiles. Avant François Lecot qui effectuera d'août à novembre 1930 cent mille kilomètres en 111 jours sur l'axe Lyon / Dijon et retour, ce sont sept jeunes gens qui s'élancent à l'assaut du tour de France. Les Rosengart sont fiables, il faut le faire savoir. Au Salon de Paris 1930, les châssis sont allongés, l’empattement passant de 1,90 à 2,20 mètres, afin d’accueillir quatre passagers. Le modèle qui conserve le 4 cylindres Austin 747 cm3 devient alors LR4. Au Salon de Paris 1931, Rosengart propose sur cette même base sa première berline quatre portes. Celle que Rosengart nomme sa 5 CV (en réalité une 4 CV) va évoluer au fil des années, tant au niveau de sa carrosserie que de ses caractéristiques techniques. 1931, Rosengart 6 CV Après s'être concentré depuis ses débuts sur les versions 4 cylindres, Rosengart propose fin 1931 une 6 cylindres de seulement 1 097 cm3 développant 21 ch, baptisée 6 CV type LR6, dotée de pistons de très petites dimensions, ce qui fait son originalité.

Rosengart propose en 1933 un " petit " modèle 6 cylindres de 1 097 cm3 à 19 900 francs, un prix identique à celui d'une 4 cylindres Peugeot 301 de 1 465 cm3. Etape par étape, Lucien Rosengart en vient à proposer une véritable gamme, et si l'on observe celle du millésime 1934, elle associe les 4 et 6 cylindres, des empattements de 2,20 mètres, 2,35 mètres ou 2,60 mètres, et plusieurs carrosseries de type berline, coupé, coupé de chasse, cabriolet, roadster et commerciale. Hélas, la 6 CV qui vise un public essentiellement féminin soucieux de confort et de silence - comme à bord d'une américaine - ne convainc pas. L'ambitieux mais curieux petit 6 cylindres ne tient pas ses promesses, et le modèle est abandonné durant l'état 1934 après une bien brève carrière. 1933/35, Rosengart 10 CV LR500 " Supertraction " Un an avant l’arrivée au pouvoir d’Adolf Hitler en Allemagne (1933), Lucien Rosengart effectue un déplacement dans ce pays, et y rencontre l’ingénieur à l'origine de la traction avant Adler. Après avoir essayé la voiture, il décide d’en acheter la licence et signe un accord en ce sens avec les dirigeants de la marque allemande, comme il l'a fait avec Austin quelques années plus tôt. Cela lui permet de limiter les risques financiers liés à l'étude d'une voiture entièrement nouvelle. La marque française Tracta créée par Jean-Albert Grégoire a déjà mis au point une traction avant dès 1927, mais cette voiture a été peu diffusée. C’est durant l'hiver 1932 / 1933 que Rosengart lance le type LR500, dite Supretraction, qui est une berline Adler Trumpf légèrement modifiée, et produite à Neuilly-sur-Seine. Cette traction avant à quatre roues indépendantes, la première Rosengart de ce type, confirme une montée en gamme de la marque, puisqu’elle est dotée du plus puissant 4 cylindres 1 649 cm3 de 45 ch d’origine Adler. C'est en réalité une 9 CV, mais sa dénomination de 10 CV lui permet de la situer à un niveau supérieur dans la gamme, avec un prix en conséquence. Le dessin de ce modèle évolue pour le millésime 1934, puis de nouveau pour celui de 1935. Malgré les efforts consentis pour rendre séduisante sa Supertraction, Lucien Rosengart s'en vend qu'une centaine d'exemplaires entre 1933 et 1935.

La Rosengart LR500 présentée à la presse en décembre 1932 est une Adler Trumpf à traction avant. A l'occasion du Salon de Paris 1933, ses formes sont légèrement modernisées, grâce à l'adoption d'une nouvelle carrosserie de type " Jupiter ". La traction avant de Rosengart devance de quelques mois le lancement de la Traction Avant d’André Citroën, son ancien patron et désormais rival, ce qui n’a pas dû ravir ce dernier, même si la diffusion des deux modèles n’a rien à voir. La Citroën sera vendue à plus de 750 000 exemplaires entre 1934 et 1957, mais André Citroën n’aura pas le temps de voir le succès phénoménal de sa voiture, puisqu’il décède le 3 juillet 1935. 1934, Rosengart 8 CV La 6 CV est remplacée à partir du Salon 1934 par une nouvelle 8 CV, en réalité une 9 CV fiscaux. Cette dénomination quelque peu usurpée permet de mieux la différencier au catalogue de la 10 CV. Lucien Rosengart s'accorde quelques écarts avec la réalité lorsque cela l'arrange. Son 4 cylindres de 1 649 cm3, le même que sur la 10 CV, et sa carrosserie légère à peine plus lourde que celle de la 5 CV (son empattement passe de 2,20 à 2,35 mètres), lui offrent de belles performances.

La gamme pléthorique de Rosengart cache dans la réalité des chiffres de production par modèle bas, et certainement pas à la hauteur des volumes qui sortent de Sochaux, Javel ou Billancourt. 1934, Rosengart Superdix L'autre nouveauté de ce Salon 1934 est la Superdix. On pourrait penser qu'il s'agit d'une 10 CV, mais il n'est est rien puisqu'elle utilise le même 1 649 cm3 que la 8 CV, qui est en réalité une 9 CV fiscaux . Si elle reprend une carrosserie proche de celle de la Supertraction 1935, elle diffère de celle-ci par sa transmission classique avec roues avant indépendantes, alors que sa grande soeur possède la traction avant et quatre roues indépendantes.

La Superdix dispose d'un malle proéminente dont ne dispose pas sa soeur aînées Supertraction. Malgré cela, sa longueur hors tout est moins importante, car la Supertraction affiche une pointe arrière plus longue. Copyright 1934, Rosengart Supercinq Cela fait six ans que les dérivés de l’Austin Seven sont au catalogue. Ces modèles sont largement amortis. Jusqu'à présent, Rosengart a traversé la crise économique du début des années 30 sans trop d’encombres. Les premières difficultés apparaissent à partir de 1935, en raison des volumes trop faibles et d’une gamme disparate : 5 CV, 8 CV, 8 CV Superdix et 10 CV Supertraction. Pourtant, au cours du millésime 1934, un nouveau modèle d'aspect aérodynamique apparaît, appelé à compenser la mévente de la Supertraction, mais à un niveau de gamme bien inférieur, là ou Rosengart apparaît plus légitime. Il s’agit de la LR4 N2 communément appelée Supercinq, un nom que reprendra Renault en ... 1984 pour dénommer la remplaçante de la R5 !

La Rosengart Supercinq (ou Super 5, les deux formes cohabitent) lancée en 1935 n’est qu’une évolution des LR2 et LR4. Les publicités presse de Rosengart sont d'une sobriété qui confine à l'ennuie. La Rosengart Supercinq - plus facile à prononcer que LR4 N2 - reprend la base et le moteur 4 cylindres de 747 cm3 des précédentes LR4, et dispose ici de 19 ch. La carrosserie est modernisée grâce à des angles plus arrondis, selon la mode de l’époque, la longueur de la voiture atteignant 3,53 mètres. Le poids n’excède pas 670 kilos. La Supercinq est disponible en versions coach, coupé et cabriolet. C'est la voiture de série la moins chère du Salon 1935, avec un prix de base de 11 900 francs.

La Supercinq Cabriolet s'affiche comme un modèle aérodynamique. C'est plus un argument commercial qu'une réalité. En fait, elle dispose surtout de petits bavolets sur les ailes. Copyright A l'usage, la Supercinq révèle hélas de nombreuses faiblesses. Le moteur est bruyant et difficile à graisser convenablement, générant des bielles coulées, l'embrayage est peu confortable car brutal et avec une course trop faible, la boîte de vitesses semble mal échelonnée, l'amortissement est succinct et la tenue de route incertaine surtout par gros temps, le plancher en contreplaqué est bien trop fragile et tend à vibrer ... Simca scotche toute concurrence au printemps 1936 en affichant sa Simca 5 à 9 990 francs, prix d'appel qui ne résistera pas à la réalité, car il rattrapera rapidement celui de la Supercinq. La Simca 5 est une Fiat Topolino produite sous licence en France sous la direction d'Henri Théodore Pigozzi. Ce modèle compact à deux places, plus moderne que la Supercinq de Rosengart, sera fabriqué à 7 252 exemplaires en 1936, 12 925 en 1937, 14 194 en 1938 et 12 131 en 1939, s’accaparant une belle part du marché des petites voitures. Autant dire qu’elle prend de nombreux clients à la petite Rosengart. Cela incite Lucien Rosengart à s'engager dans le développement d'un très haut de gamme, une nouvelle version de la Supertraction exposée au Salon de Paris en 1938.

La Supercinq du millésime 1939 affiche une consommation en carburant inférieure à 6 litres aux 100 km. Cinq versions de carrosseries sont disponibles, dont cette conduite intérieure quatre places. Copyright Rosengart étudie en 1939 une succession à la Supercinq. La voiture de type LR4 RI doit être présentée au Salon de Paris en fin d'année. Elle est dûment réceptionnée aux Mines. Hélas, la déclaration de guerre met un terme à la carrière de ce nouveau modèle, qui ne sera jamais officiellement lancé. L'usine en produit tout de même une dizaine d'exemplaires proposés à la vente sans aucune campagne de promotion. 1936, la SIOP remplace la SA des Automobiles Rosengart Les choix stratégiques de Lucien Rosengart ont conduit sa société dans le rouge. Le constructeur est financièrement pris à la gorge. Sa gamme est depuis plusieurs années trop hétéroclite, et les coûts fixes sont difficiles à amortir sur de petites séries. Les nombreux modèles ont nécessité de lourds investissement en développement. La voiture qui se vend le mieux, la 5 CV, est vieillissante, et la concurrence s'est récemment manifestée. Enfin, les Superdix et Supertraction supposées fournir de meilleurs marges peinent à convaincre. Lucien Rosengart, en financier habile, fort de ses expériences passées, dissout fin 1936 la Société Anonyme des Automobiles Rosengart, et fonde la Société Industrielle de l'Ouest Parisien, qui sera plus connue sous le nom de SIOP. Même si ce n'est plus Rosengart qui produit les Rosengart, les voitures assemblées par la SIOP dans les mêmes ateliers que par le passé demeurent des Rosengart. Moyennant quelques efforts, notamment une réduction du nombre de modèles proposés, Lucien Rosengart parvient à conserver la direction de la nouvelle structure, dans laquelle sa participation reste conséquente. La marque Rosengart se fait discrète au Grand Palais fin 1935, avec pour seul modèle la Supercinq dans différentes versions. 1937 : Rosengart Supersept L'association du dessin de la Supercinq avec un capot allongé de 15 cm et de la mécanique de la 6 CV permet à Lucien Rosengart d'exposer au Salon de Paris 1937 la Supersept, qui dispose de 30 ch contre 19 ch pour la Supercinq. A l'exception du moteur et de la boîte de vitesses, la Supersept reprend tous les défauts de la Supercinq, notamment sa tenue de route déplorable encore plus dangereuse avec une puissance accrue ... Ce qui peut être à la limite acceptable sur un modèle d'entrée de gamme ne l'est plus sur un modèle 6 cylindres. Peu de clients manifestent leur intérêt pour ce modèle.

Le cabriolet Supersept se veut la voiture idéale pour la femme élégante. Cette six cylindres atteint 110 km/h, et Rosengart prétend qu'elle peut passer de 4 à 100 km/h sans changer de vitesse. Copyright 1938 : Rosengart Supertraction Après l’échec relatif de la première Supertraction, la firme Rosengart dévoile une nouvelle version en octobre 1938, au Salon de Paris. Elle est dotée de quatre roues indépendantes, et sa carrosserie s’inspire de l’Amilcar Compound apparue un an plus tôt. La ressemblance est si frappante que Lucien Rosengart fera redessiner complètement la voiture avant d'envisager une production en série. Citroën fournit le 1 911 cm3 de 46 ch qui équipe la 11 B en échange de la promesse de ne pas produire la Supertraction en version quatre portes, ceci afin d'éviter toute concurrence frontale avec la voiture de Javel. Les deux modèles ont d’ailleurs un empattement identique de 3,09 mètres, mais leurs châssis sont différents.

La Rosengart Supertraction présentée en octobre 1938 est un projet mort-né. Trop proche visuellement de l'Amilcar Compound, le constructeur revoit entièrement sa copie en mars 1939. Bien que non produite en l'état, elle a fait l'objet d'une brochure publicitaire. Une nouvelle Supertraction est présentée le 16 mars 1939 au pavillon d'Armenonville du Bois de Boulogne. Nous l'appellerons Supertraction III. Ses lignes sont inédites. Mesurant 4,97 mètres de long, elle apparaît plus élégante, avec une partie avant qui s’inspire de la Lincoln Zephyr exposée non loin du stand Rosengart à Paris en octobre 1938. Même Matford s’en inspirera pour ses propres modèles. Renault a également repris ce style pour ses automobiles de la fin des années 30. La Supertraction plaît. Elle est considérée comme l’une des plus belles voitures françaises en 1939. Mais la clientèle de Rosengart n’est pas habituée à ce type de haut de gamme. Et les acheteurs d'automobiles de luxe considèrent que Rosengart est avant tout un constructeur de voitures populaires.

La Rosengart Supertraction lancée en mars 1939 conserve le 11 CV Citroën. Sa carrosserie dont la partie avant reprend le style de la Lincoln Zephyr est particulièrement élégante, surtout dans cette version cabriolet. Rosengart est approché par le gouvernement Daladier pour fournir des versions quatre portes de la Supertraction. En dépit de la promesse faite à Citroën, le constructeur en produit cinq ou six exemplaires à destination de personnalités, avant la défaite de l'armée française face aux troupes allemandes. L'une d'entre elles deviendra la voiture personnelle de Lucien Rosengart. L’usine est réquisitionnée par l'occupant durant l’été 1940. La SIOP échappe de peu à l'application de la loi allemande du 18 octobre 1940 qui vise à dépouiller les propriétaires d'entreprises à capitaux majoritairement juifs. Lucien Rosengart quitte la région parisienne et se retire à Villefranche-sur-Mer, sur la Côte d’Azur, en zone non occupée.

La Rosengart Supertraction de 1939 est aussi proposée en version coach. Ce modèle fait le grand écart par rapport aux petites Rosengart LR2, LR4 et Supercinq. La Supertraction est considérée comme l’une des plus belles voitures françaises en 1939. On estime que près d’un millier d’exemplaires de la Supertraction III ont été produits en 1938 et 1939 dans ses versions coach et cabriolet. 1946 : Rosengart Supertrahuit Lucien Rosengart ne revient à Paris qu’à la Libération. Son usine a été détruite, et vidée de ses principales machines-outils. Il vend ses dernières parts à la SIOP, qui est désormais dirigée sans l’aide de son créateur qui décide de prendre sa retraite. La marque Rosengart va connaître après la guerre un déclin inexorable. D’abord, cette firme est " oubliée " par le plan Pons qui définit la stratégie à venir des constructeurs automobiles français. Pour se rappeler au bon souvenir des hautes autorités, Rosengart relance la Supertraction au Salon de Paris 1946, sous le nom de Supertrahuit. C'est une " voiture d'exception " qui pourrait bien se vendre à l’export pour rapporter des devises dont l'état français à besoin, mais faute de moteur Citroën, la firme du Quai de Javel ayant refusé toute fourniture, on choisit un gros moteur américain, en l’occurrence un V8 d'origine Mercury de 3,9 litres développant 95 ch.

La Rosengart Supertrahuit présentée au Salon de Paris en 1946, 1947 et 1948 est l’héritière de la Supertraction, mais elle est équipée d’un moteur V8 de 3,9 litres d’origine Mercury. Elle ne connaît aucune suite commerciale. Copyright La Supertrahuit est modifiée à l’avant avec un nouveau dessin de calandre rectiligne, façon Peugeot 203. Malgré son retour au Salon de Paris en 1947 puis 1948, la Supertrahuit n'arrive pas au stade de la commercialisation. Son prix de vente envisagé et sa consommation immodérée de carburant ont raison du modèle. Seuls quelques exemplaires ont été assemblés, pour les Salons de Paris et Genève. On croisera aussi la Supertrahuit sur les concours d'élégance. En 1948, la vedette du Salon de Paris est justement la " Vedette " de Ford SAF. Ce modèle au style américain fait bien vite oublier la Supertrahuit qui est la dernière traction avant de Rosengart. Face à elle, la Ford Vedette est disponible non seulement en berline, mais aussi en coupé et en cabriolet. 1950 : Rosengart Vivor, Robor et Labor La Supercinq reprise après la guerre ne faisant plus le poids face aux nouvelles Renault 4 CV et Panhard Dyna, voire Simca 6, les dirigeants de la SIOP tentent sans l’aide précieuse de Lucien Rosengart de trouver des solutions pour relancer leur activité. Différents prototypes sont étudiés pour succéder au modèle fétiche du constructeur. Un break doté de panneaux en bois est présenté au Salon de Paris 1948. Ce modèle ne sera pas produit. A défaut d'assembler des voitures, la SIOP maintient une activité de sous-traitance pour différents constructeurs automobiles, comme Simca pour qui il fabrique des carrosseries spéciales, à l'exemple du break Canadienne, sur le châssis de la Simca 8.

Durant l'été 1948 apparaît officiellement au catalogue Simca un break avec carrosserie bois de 450 kg de charge utile. Il est assemblé dans les ateliers de la SIOP. Au Salon de Paris 1950, la SIOP présente trois nouveaux modèles conçus sur la même base, les Vivor, Robor et Labor. La Vivor est une break vitré, la Robor une fourgonnette tôlée et la Labor un pick-up bâché. Ces modèles qui partagent la même partie avant ne dépassent pas les 3,70 mètres en longueur. Leur moteur est toujours le quatre cylindres de 747 cm3 d'origine Austin Seven, dont les origines remontent à 1922. Il développe ici 16 ch et ne peut soutenir la comparaison avec les moteurs plus modernes.

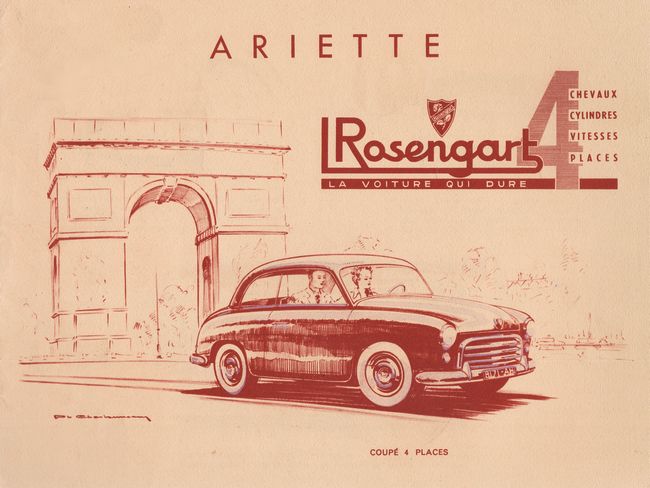

Philippe Charbonneaux est consulté en 1950 pour remanier la face avant des anciennes Rosengart d'avant guerre. Il dessine un " nouveau " modèle dont la calandre n'est pas sans rappeler les Delahaye contemporaines, à une échelle moindre. Le break vitré prend le nom de Vivor. La carrosserie signée Philippe Charbonneaux évoque un break Juvaquatre en format réduit. Ce n’est certes pas le modèle le plus réussi du styliste français, mais sans doute a-t-il dû composer avec les faibles moyens financiers du constructeur. La voiture pâtit d’autres défauts, notamment une boite de vitesses bruyante, une direction dure, des sièges inconfortables, une étanchéité douteuse, un équipement et une finition de très bas de gamme. Cette Rosengart sera peu vendue, en raison d’un prix excessif et d’une conception jugée archaïque. Son seul atout : des délais de livraison extrêmement courts, à une époque où justement ils est très long chez les " grands " constructeurs. On estime le volume cumulé de production des trois carrosseries à 1 582 unités de 1951 à 1953. 1951 : Rosengart Ariette Au Salon de Paris 1951 est dévoilée la toute nouvelle Rosengart Ariette, de nouveau dessinée par Philippe Charbonneaux dans un style ponton moderne et élégant. On est loin du style bâclé des Vivor, Robor et Labor. Ses lignes évoquent une Simca Aronde en format réduit, comme son nom d’ailleurs, bien que les dirigeants de l’entreprise précisent qu'il évoque " un air de musique léger " … Le modèle de 3,90 mètres de long est disponible en coach et en cabriolet, comme les anciennes LR2, LR4 et Supercinq. Les dirigeants de la SIOP fondent de grands espoirs sur l’Ariette. Ceux-ci espèrent renouer avec le succès des Rosengart des années 30, et retrouver leur clientèle traditionnelle. Le moteur est toujours l’antédiluvien quatre cylindres de 747 cm3 dont les ingénieurs ont su tirer péniblement 21 ch, ce qui permet à l'Ariette d’atteindre les 95 km/h. Le châssis reste celui des Vivor, Robor et Labor encore en vente à ce moment-là.

Philippe Charbonneaux qui signe l'illustration de cette brochure publicitaire a été sollicité par la SIOP pour finaliser le dessin de l'Ariette. A partir du prototype déjà existant, le designer a supprimé tout ce qui était inutile, dont les moulures. Il a remonté les ailes avant et adapté au mieux les éléments existants pour en faire un volume agréable à l'oeil. Les lignes simples de la carrosserie présentant peu d’emboutis facilitent son assemblage. Au Salon de Paris en octobre 1952, est présentée la version break de l’Ariette, ainsi que ses dérivés fourgonnette tôlée et pick-up bâché. Malheureusement, la gamme des Ariette souffre des mêmes défauts que la Vivor et ses consoeurs, à savoir une finition déficiente, un moteur poussif et une étanchéité problématique. Le modèle n'est absolument pas compétitif face aux autres automobiles populaires construites à la chaîne. Au Salon de Paris 1951, le coach Ariette vaut 615 000 francs, alors qu’une 2 CV coûte 323 000 francs et une 4 CV Affaires 439 000 francs. Seule la Panhard Dyna Dyna à 549 000 francs dans sa version économique se rapproche du prix de l’Ariette, mais avec une conception beaucoup plus moderne et un moteur plus performant. Pour 587 400 francs, on peut s'offrir une Peugeot 203 et pour 585 0000 francs une Traction Avant, deux modèles bien plus valorisants.

Rosengart est loin d’être une marque de luxe, donc afficher de tels prix est littéralement de l’inconscience. Pour remédier à ce handicap, le constructeur lance en 1953 l’Artisane, un coach Ariette dépourvu d’enjoliveurs et de banquette arrière, doté de roues plus petites, et disponible dans une seule teinte grise. Ce modèle ne change en rien le destin de l’Ariette qui ne dépasse pas les 1 347 exemplaires produits en 1952, nombre qui tombe à 230 en 1953.

L'Artisane reprend la carrosserie du coach Ariette, mais elle est dépourvue de toute forme de luxe : pare-chocs peints en gris clair, absence d'enjoliveurs de roues, une seule teinte gris mat, calandre constituée d'un simple grillage, un seul essuie-glace, absence de banquette AR, pneus de petites dimensions, etc ... Copyright 1953 : Rosengart Scarlette En 1952, les dirigeants de la SIOP dépités par la faiblesse des ventes de l’Ariette se rapprochent de Panhard, constructeur encore indépendant, afin de créer la Scarlette, une Rosengart Ariette dotée d’un moteur Panhard. Une intelligente complémentarité aurait alors pu se dessiner entre les deux entreprises. D'un côté, Panhard ne propose qu'une carrosserie dont le style " Louis XV " est globalement raillé, mais dont la modernité du flat win de 851 cm3 de 40 ch alimenté par un carburateur double corps est unanimement saluée. De l'autre, Rosengart dispose d'une jolie carrosserie, celle de l'Ariette, mais qui traîne comme un boulet sa mécanique hors d'âge, dont la présence explique en grande partie son manque de réussite commerciale.

Les Rosengart Ariette et Scarlette partagent la même carrosserie dessinée par Philippe Charbonneaux. La calandre typée Panhard sous laquelle ont été aménagées deux petites ouïes et le moteur permettent de les différencier. Copyright La Scarlette connaît une longue mise au point. Par ailleurs, des retards d'homologation repoussent sa mise en production au 24 juin 1953, alors que la nouvelle Panhard Dyna Z vient d’être dévoilée le 17 juin. Panhard est désormais plus occupé à promouvoir sa propre voiture, une " vraie " Panhard, et n'a donc plus aucun intérêt à aider à la diffusion de la Scarlette. Sa carrière est dès lors largement compromise, et après seulement 208 exemplaires produits au cours de l'été et de l'automne 1953, essentiellement des coachs, mais aussi quelques cabriolets, la SIOP décide de mettre un terme à sa fabrication. 1953 : Rosengart Sagaie L’échec des différents modèles Rosengart depuis 1948 n’a toujours pas refroidi les ardeurs des dirigeants de la SIOP qui ont pourtant dû déposer le bilan fin 1952. L’activité de l’entreprise qui emploie alors 1 700 salariés reprend lentement début 1953, grâce à des appuis financiers, car certains osent croire encore à l’avenir de Rosengart. Cette aide permet au constructeur de dévoiler la Sagaie à Paris en octobre 1953. La Sagaie n’est en fait qu’une Ariette dont toute la partie avant (capot, ailes, calandre) est remodelée. La SIOP a réutilisé le stock des structures inutilisées de l'Ariette qui lui restait sur les bras. Elle est dotée d’un nouveau moteur qui n’est ni un Austin ni un Panhard, mais un bicylindre de 40 ch fourni par le motoriste Semo/Cemec, un moteur déjà utilisé sur les motos des CRS de la présidence de la république.

La Rosengart Sagaie est lancée en 1953 alors que le constructeur est en pleine déliquescence, après les échecs successifs des Vivor, Robor, Labor, Ariette et Scarlette. La Sagaie n’aura pas plus de succès. Copyright Cette puissance qui permet à la voiture d’atteindre 120 km/h est donc quasiment deux fois supérieure à celle de l’Ariette, mais la clientèle est toujours rebutée par des tarifs élevés, de même qu'elle est méfiante sur les possibilités de s'approvisionner en pièces de rechange pour une mécanique inconnue dans un réseau qui se délite. Elle se détourne de la Sagaie, qui n'est produite qu'à une vingtaine d’exemplaires, uniquement des coachs, même si un cabriolet, un break et une fourgonnette ont été étudiés. La mise en faillite de la SIOP est donc inéluctable et elle devient effective au printemps 1954. 1953 : Marathon Corsaire Une dernière tentative pour sauver l’activité de la SIOP est effectuée à l’automne 1953. Un petit coupé appelé Marathon Corsaire doté du même moteur Panhard que la Scarlette, le flat win de 851 cm3, est appelé à être fabriqué dans l’usine de la SIOP. Ce modèle dérive étroitement d’une petite automobile allemande fabriquée par Hans Trippel, le futur inventeur de l’Amphicar du début des années soixante. Il est équipé d’un moteur Zundapp de 600 cm3 et entend concurrencer la Porsche 356 sur le marché allemand. En France, la Marathon qui en est dérivée a une autre concurrente, à savoir le cabriolet Panhard Junior lancé en avril 1952 qui est doté du même moteur flat win. Alors que la Panhard est habillée d’une carrosserie alu, la Marathon possède une carrosserie en polyester renforcée de fibre de verre. Robert Sobeau, le spécialiste français en la matière, a participé au projet. Chappe et Gessalin, autre carrossier de renom avant de devenir lui même constructeur, s'est aussi engagé dans cette technique..

La Marathon Corsaire lancée en 1953 sur une base de petite voiture allemande fabriquée par Hans Trippel ne parvient pas au stade de l’industrialisation, ce qui signe la fin des activités de la SIOP. Copyright Malheureusement, alors que la Panhard Junior parviendra à s’écouler à 4 708 exemplaires entre 1952 à 1956, la SIOP en pleine déliquescence ne réussit pas à démarrer la production de la Marathon, malgré quelques commandes passées auprès du constructeur. Au printemps 1954, la SIOP est mise en liquidation. De son côté, Lucien Rosengart va mener une vie paisible sur la Côte d’Azur où il s’est retiré, jusqu’au 27 juillet 1976, date de son décès, à l’âge de 96 ans. Epilogue Au moment de la disparition de la firme Rosengart, au milieu des années 50, d’autres marques françaises beaucoup plus prestigieuses passent de vie à trépas, comme Delage, Delahaye ou Hotchkiss, dans l’indifférence totale des Pouvoirs Publics. Par ailleurs, la firme Ford SAF, héritière de Matford, est arrivée sous le contrôle de Simca. Au même moment, Citroën prend une participation chez Panhard. Durant cette époque, la structure de l'industrie automobile françaises se trouve bouleversée. Elle se concentre autours de quatre grands constructeurs indépendants, Renault, Citroën, Peugeot et Simca. Les derniers petits constructeurs survivants, comme Salmson et Talbot, sont complètement exsangues et leurs jours sont comptés. Quant aux deux nouvelles marques apparues à ce moment-là, Alpine et Facel Vega, elles ne peuvent prétendre à devenir de grands constructeurs. Personne à l’époque ne peut imaginer que dans les années 70, les marques Citroën, Peugeot et Simca seront réunies dans un grand groupe français, même si l’Auto-Journal a décrit quelques années plus tôt un tel scénario, en appelant de ses voeux à la formation d'une " General Motors française ".

Texte : Jean-Michel Prillieux / André

Le Roux |