|

Copyright. Ce site est gratuit et sans publicité. Je n'en retire aucun bénéfice financier. C'est le fruit d'une démarche totalement désintéressée. Si vous êtes détenteur d'un copyright non mentionné, je vous invite à me contacter. Ce fait est involontaire. Le document en question sera immédiatement retiré. Merci donc pour votre indulgence, pour ce qui n'est qu'un travail amateur. Le plan Pons entre en vigueur le 3 janvier 1946. Il réglemente les fabrications des constructeurs automobiles auxquels les pouvoirs publics imposent des modèles bien précis et rien d'autre. L'objectif est de rationaliser la production des voitures de tourisme et des utilitaires dont le pays à besoin pour sa reconstruction. Il faut éviter une dispersion des efforts et répartir au mieux les matières premières rares : l'acier bien sûr, mais aussi le bois, le cuivre, l'aluminium et le caoutchouc. Renault, nationalisé depuis le 16 janvier 1945, se voit confier entre autres le programme des utilitaires légers de 1000 à 1400 kg de charge utile. Parallèlement, la Régie bénéficie des crédits nécessaires à la reconstruction de l'Ile Seguin après les bombardements alliés. Des études qui ont débuté au début de la guerre trouvent là une issue favorable, même si le travail de développement n'est achevé qu'au cours du premier semestre 1945. L'objectif est clair : il faut concevoir un utilitaire solide et fonctionnel, reprenant un maximum d'éléments existant afin de minimiser les coûts et ainsi ne pas dépasser le prix de vente fixé par les autorités. Le cahier des charges précise qu'il doit s'agir d'un fourgon avec un poste de conduite avancé, imitant là les idées développées par Chenard & Walcker sur le CHE, ou Citroën avec son TUB. Les avantages de la solution sont multiples : compacité, visibilité, légèreté et accessibilité. Le virage est stupéfiant sur le plan esthétique.

Camionnette 1000 kg, 1939. Copyright Pour autant, la Régie ne débute pas dans cette catégorie. A partir de 1905, Louis Renault a proposé des utilitaires construits sur la base de châssis de tourisme, consolidés pour supporter de lourdes charges. Et le constructeur a toujours veillé à répondre à la demande des professionnels. Il a même été l'un des leaders pour l'adoption de la cabine avancée, mais uniquement sur les châssis de gros et moyens tonnages. C'est ce que confirme Bernard Carat dans l'Auto Journal numéro 123 du 1er avril 1955 : " Bien avant la guerre, Renault a été le promoteur, en France et sans doute dans le monde, du camion à cabine avancée. Cette solution tend à se généraliser car elle présente l'avantage de gagner la longueur du capot moteur au profit de la surface de chargement. Il est donc naturel qu'un des premiers gestes de la Régie Renault ait été, vers les années 1946, de sortir un véhicule utilitaire léger procédant de cette technique, réservée jusqu'alors au poids lourd ".

Le principe de la cabine avancée est déjà appliqué chez Renault avant la guerre (brochure de 1938). Copyright Millésime 1945/47, 1000 kg, type 206 E1 Les premiers exemplaires du 1000 kg sont fabriqués dès mai 1945, même si la cadence d'assemblage ne progresse réellement qu'à partir de septembre. Le 1000 kg doit bien évidemment son nom à sa charge utile. Son PTRA est de 2730 kg. Aucun luxe n'est proposé à bord, l'équipement est minimal, le confort sommaire. Toute forme d'innovation semble absente sur le 1000 kg : boîte de vitesses à trois rapports, essieu rigide arrière, châssis traditionnel avec ressorts à lames, carrosserie en tôle à ossature bois. Il n'est pas non plus question de suivre le TUB (puis le TUC) de Citroën qui a fait le choix de la traction avant. On s'en tient à la propulsion. Trois formes de carrosseries sont proposées : - fourgon tôlé de 7,74 m3 qui peut accueillir

divers marquages publicitaires. La hauteur de plancher est de 0,64 mètre. La version tôlée dispose d'une longueur de chargement de 2,77 mètres. Les portes s'ouvrent encore dans " le mauvais sens ". Cet utilitaire léger est référencé au catalogue sous le type 206 E1, après avoir été réceptionné aux Mines le 25 avril 1945.

Feuillet publicitaire recto verso, daté de mars 1946. Copyright Le moteur retenu pour animer cet ensemble est le fameux Renault " 85 " (type 603), bien connu des fidèles de la marque, en référence à sa valeur d'alésage, la course étant de 105 mm et la cylindrée de 2383 cm3. Cette mécanique a vu le jour en 1919, et n'a depuis jamais cessé d'évoluer. Elle est réputée pour sa fiabilité et sa souplesse, mais aussi pour sa puissance limitée : 48 ch. Avec sa boîte de vitesses à trois rapports, le 1000 kg atteint 85 km/h et consomme environ 14 litres d'essence et 0,70 litre d'huile aux 100 km (données constructeur).

Notez la structure en bois sur laquelle prend appui la carrosserie, la position de la roue de secours, et l'aspect sommaire des sièges, celui du passager étant amovible. Copyright Le 1000 kg s'intercale dans la gamme Renault entre la camionnette 300 kg type AHG 2 dérivée de la Juvaquatre et le camion 2 tonnes type R 2160. Pour l'instant, aucune concurrence significative ne lui fait de l'ombre. Ce sont au total 15 701 exemplaires qui sont produits de mai 1945 à mars 1947, dont 6 200 Sanitaire, avant une première évolution. Millésime 1947/50, 1000 kg, structure bois, type R 2060 En mars 1947, la 1000 kg évolue en s'équipant d'un siège réglable pour le conducteur et d'un vide-poches sur le tableau de bord. Extérieurement, on note surtout l'intégration des phares à la carrosserie. L'emboutissage de la partie supérieure des flancs allège visuellement le véhicule et contribue à rigidifier la caisse. Sur le plan mécanique, on ne note pas de changement majeur, juste une perte de deux petits chevaux en puissance réelle avec 46 ch. Ce type R 2060 inaugure une nouvelle manière de désigner les véhicules de la Régie, tant ceux de tourisme que les utilitaires. Le chiffre 2 notamment correspondant à la catégorie des utilitaires routiers qui fonctionnent à l'essence. Durant les premiers mois de la commercialisation du 1000 kg, le type H n'est pas encore disponible au catalogue Citroën - cela sera fait en octobre 1947 - et ce ne sont pas les cadences du CHV de Chenard & Walcker apparu en juin 1946, qui est équipé d'un modeste deux cylindres de 25 ch, qui peuvent effrayer l'ambitieuse Régie. Millésime 1950/52, 1000 kg, structure métallique, type R 2060

Ce 1000 kg a été immatriculé en Seine-et-Oise (futur département des Yvelines) en 1951. Copyright L'armature bois est abandonnée en mars 1950 au profit d'une structure métallique, et la tôle du toit présente des nervures. En cours d'année, le sens d'ouverture des portes est modifié. Celles-ci s'ouvrent enfin vers l'arrière, afin de faciliter l'accès à bord. Dans le détail, une quarantaine de modifications mineures sont apportées. Elles concernent entre autres les suspensions, le freinage, l'aspect du volant et du levier de vitesses. Les ventes du 1000 kg dépassent tous les espoirs. La Régie en produit 63 748 exemplaires sur le site de Billancourt entre février 1947 et décembre 1952.

La marchande type R 2060, modèle 1951. Copyright Millésime 1949/52 , 1400 kg, type R 2061 / R 2062 Avec le 1000 kg, Renault ne répond que partiellement aux exigences du plan Pons en matière d'utilitaires. Une seconde version de 1400 kg de charge utile est donc commercialisée à partir de juillet 1949, simplement dénommée Renault 1400 kg ou type R 2061. Elle est étroitement dérivée du type R 2060. Les pneumatiques sont de dimensions supérieures, les suspensions et la boîte de vitesses sont renforcées. Le 1400 kg affiche un PTAC de 3190 kg, contre 2730 kg pour le 1000 kg. Avec la même mécanique de 46 ch, il ne dépasse pas les 73 km/h. Le 1400 kg est proposé en plateau découvrable à ridelles bois et en châssis cabine, ce dernier étant plus adapté que le 1000 kg pour recevoir toutes les formes de carrosseries : citerne, bétaillère, benne, plateau laitier, etc ... Cette version répond aux attentes d'une clientèle d'entrepreneurs dont la nature des transports exige une charge utile supérieure à celle d'une camionnette traditionnelle, tout en pouvant être conduite sans permis poids lourds.

Le 1400 kg, aussi robuste et aussi économique que le 1000 kg. Copyright Le type R 2062 est disponible à partir de mai 1950. Il est proposé en châssis cabine et fourgon. Par rapport au R 2061, en fonction du type de carrosserie, les longueurs et largeurs évoluent à la hausse ou à la baisse. 7 089 exemplaires du type R 2061 sont produits jusqu'en décembre 1952, ainsi que 10 806 du type R 2062 jusqu'en décembre 1952. Millésime 1952/53, 4 x 4, type R 2064 De septembre 1951 à avril 1953, la Régie produit 1780 unités du type R 2064 dérivé du R 2062. Il s'agit d'une évolution à quatre roues motrices de 750 kg de charge utile en tout terrain et 1000 kg sur route. Le R 2064 en version civile est disponible en châssis cabine, fourgon et plateau bâché. Il peut franchir des rampes de 55,5 %.

Le type R 2064 avec ses suspensions renforcées, sa surélévation du châssis, sa boîte de transfert qui commande les deux ponts ... Copyright Quand l'offre rejoint la demande Au début des années 50, la guerre s'éloigne, le contingentement des matières premières, les restrictions en carburant et les licences d'achat d'une automobile appartiennent désormais à l'histoire. Les constructeurs ont rattrapé leur retard et l'offre redevient supérieure à la demande. D'une économie planifiée, la France est en train de passer à une économie de marché. Désormais, en plus d'être fonctionnels, les voitures de tourisme et les utilitaires doivent aussi séduire. Les acheteurs, particuliers ou entreprises, regardent autant le prix que la qualité du produit proposé. La question de la disponibilité n'est plus vraiment un critère d'achat. Citroën ne s'est pas endormi sur ses chevrons. Le constructeur de Javel a multiplié les initiatives pour imposer son type H. Celui-ci séduit la plupart des marchands itinérants qui apprécient un seuil de chargement bas : bouchers, épiciers, boulangers. Renault vise plutôt la clientèle des entrepreneurs en bâtiments : charpentier, maçons, électriciens, etc ... Celle-ci peut compter sur la robustesse des châssis de la Régie qui supportent sans faillir de lourdes charges, quitte à dépasser les normes ! Evidemment, cette frontière entre les clients de Renault et de Citroën est poreuse, en particulier dans le domaine des livraisons, ou les deux constructeurs chassent sur le même terrain. Millésime 1953/65 , 1000 kg type R 2065, 1400 kg type R 2066 puis R 2086 Les R 2060, R 2061 et R 2062 sont des véhicules appréciés, leur succès est indéniable. Mais ils sont trop faiblement motorisés, manquent de souplesse de conduite et de vitesse, et sont gourmands en carburant. Chez Renault, on a conscience de ces faiblesses, et c'est dans ce contexte qu'une évolution majeure intervient en avril 1952.

La ramasse des choux-fleurs à Saint Pol de Léon ? Copyright L'antique et pourtant réputé moteur " 85 " d'avant-guerre de type 603 s'incline sous le capot des Renault 1000 et 1400 kg face au nouveau type 668 à soupapes en tête, le même que celui équipant la berline Frégate. La cylindrée est en baisse - 1996 cm3 contre 2383 cm3 -, mais la voiture gagne quatre petits chevaux en puissance réelle, 50 au lieu de 46. La cote d'alésage reste fixée à 85 mm, mais la course est ramenée à 88 mm. La vitesse maximum est désormais de 90 km/h pour le 1000 kg et de 83 km/h pour le 1400 kg, contre 85 et 73 auparavant. Le 1000 kg adopte la désignation R 2065 et le 1400 celle de R 2066. Aucune évolution n'est à noter côté équipement. La carrière des anciennes versions va s'arrêter de manière progressive, en décembre 1952 pour les R 2060 et R 2062, et en mars 1953 pour le R 2061.

La Régie fait la promotion de son nouveau moteur " 85 culbuté ". Copyright Plusieurs configurations demeurent disponibles sur les 1000 et 1400 kg de cette génération : châssis cabine, châssis nu (donc sans cabine, à destination des carrossiers), fourgon, marchande et sanitaire. Le plateau bâché n'est disponible que sur la base du 1400 kg.

Cette brochure de mars 1952 s'adresse aux laiteries. A cette époque, le tank à lait ne s'est pas encore généralisé.

Renault s'affronte à Citroën sur le marché des véhicules destinés aux foires et marchés. Brochure de juillet 1952

Brochure d'avril 1953 pour les professionnels de la confection. Copyright

L'activité de mareyeur est encore bien artisanale. Brochure de mai 1953. Copyright

Cette publication de mars 1954 vise les " entrepreneurs ". Copyright En mars 1953, les opérations de chargement et déchargement sont facilitées par la possibilité d'opter pour la présence d'une porte latérale côté trottoir. Bernard Carat qui a essayé le 1000 kg, relate son expérience (AJ n° 123 du 1er avril 1955) : " La 1000 kg Renault a été petit à petit modernisée d'une façon appréciable par l'adoption du moteur Frégate plus économique, par la modification de l'ouverture des portes et aussi par le montage d'une porte latérale très pratique. Il reste presque tout à faire dans le domaine de la suspension et de l'insonorisation. Il se présente toutefois actuellement comme un robuste et rapide fourgon léger, qualités qui le font apprécier par une clientèle plus soucieuse d'économie de temps et d'argent que de confort. En fait, si très peu de solutions modernes ont été employées sur ces véhicules, leur rusticité est un argument qui ne laisse pas toujours insensible les utilisateurs de camions légers. " Lors du Salon de Paris 1955, sur tous les modèles, le siège conducteur devient réglable. On note l'apparition de feux de stationnement latéraux avant. La plaque d'immatriculation arrière qui était en position centrale au-dessus des portes est déplacée en bas à gauche. Le dessin du capot moteur est revu avec des formes plus arrondies. Enfin, sur les versions à porte coulissante, la calandre, les baguettes latérales et les jantes sont peintes d'une couleur claire en harmonie avec la peinture du véhicule.

Le 1000 et le 1400 kg font cause commune dans cette brochure de juillet 1954. Copyright En juin 1956, l'acquéreur peut opter pour un toit surélevé sur les fourgon et marchande, tant sur le 1000 kg que le 1400 kg. Ce gain d'un mètre cube convient parfaitement à ceux qui ont des marchandises volumineuses à transporter et offre plus de possibilités d'aménagement pour les camions magasins circulant dans les zones rurales. Une seule teinte figure au catalogue, le " gris 658 ". Ce n'est qu'au Salon de Paris 1958 que la Régie ose un " jaune parchemin ".

Avec la porte latérale, le plancher du 1000 et 1400 kg présente deux niveaux. Copyright La Régie propose à son catalogue une version 1000 kg type R 2065 " Tropiques " destinée aux pays chauds. Celle-ci répond aux conditions d'emploi les plus dures, et peut notamment affronter sans difficulté les pistes poussiéreuses et caillouteuses.

Renault 1000 kilos Tropiques. Copyright En juin 1956, Renault commercialise parallèlement au 1400 kg type R 2066 le type R 2086. Comme sur la Frégate, sa cylindrée est portée à 2141 cm3. En janvier 1957, seul le R 2086 reste en vente. Le 1000 kg ne dispose pas de cette motorisation plus généreuse.

Depuis 1953, la porte coulissante permet de mieux contrer le Citroën H. Copyright A partir du 1er septembre 1959, le R 2065 affiche sur sa calandre le monogramme Voltigeur, nouvelle désignation commerciale du 1000 kg. Parallèlement, le 1400 kg devient la Goélette. L'un est masculin, l'autre féminin. Ce nom Goélette va devenir si populaire dans l'esprit du public - comme celui de l'Estafette quelques années plus tard - qu'il sera utilisé dans le langage courant pour nommer tous les 1000 et 1400 kg produits de 1945 à 1966. Le terme Voltigeur qui ne sonne pas de la même manière aux oreilles des foules sera vite oublié.

En septembre 1959, le 1000 kg devient Voltigeur et le 1400 kg Goélette, brochures pour le millésime 1963

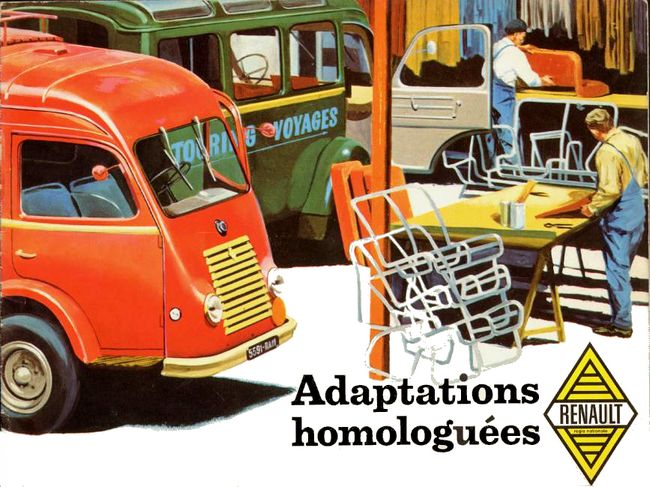

La Régie sait s'adapter aux besoins spécifiques des professionnels. Copyright A partir de septembre 1960, le panneau de calandre est entièrement peint d'une couleur claire, et non plus seulement les lames.

En fin de carrière, la Goélette est livrée en trois couleurs : bleu, jaune clair et gris. Copyright En janvier 1963, le Voltigeur et la Goélette bénéficient d'ultimes évolutions extérieures touchant aux clignotants, phares et essuie-glaces. Dans l'habitacle, le rouge s'impose, avec notamment une garniture plastifiée sur le côté supérieur de la cabine. L'assise passager est désormais identique à celle du conducteur, il ne s'agit plus d'un élément repliable. Les sièges garnis en simili rouge sont d'un nouveau dessin et une coiffe d'insonorisation est apposée sur le capot moteur. 1000 kg ou Voltigeur, Renault produit 44 439 exemplaires du type R 2065 jusqu'en août 1963, avec des cadences proches de 7000 unités par an au coeur des années 50, nombre qui baisse à moins de 3000 unités à partir de 1959. La concurrence interne de l'Estafette explique pour l'essentiel cette baisse des ventes et l'arrêt de sa production, trois ans avant celle de la Goélette. Parallèlement, la Régie fabrique 28 045 exemplaires du 1400 kg type R 2066 entre mai 1952 et janvier 1957. Son successeur, le type R 2086 est assemblé à 75 765 exemplaires de juin 1956 à juin 1965 sous les désignations 1400 kg puis Goélette.

L'habitacle de la Goélette 1965 est bien moins rudimentaire qu'à ses débuts en 1945 sous le nom de 1000 kg. Déclinaisons sur base 1000 kg et 1400 kg, type R 2055, R 2056 et R 2068 Pour être le plus exhaustif possible, mentionnons ces différents dérivés : - Type R 2055, à mécanique Frégate Transfluide, produit à 27 exemplaires de novembre 1960 à janvier 1964. Cet épisode tourne court, face aux difficultés de mise au point et à une demande qui s'avère quasi inexistante pour cette solution. - Type R 2056 produit en trente exemplaires d'avril à juin 1955. Il s'agit d'un dérivé du 1400 kg dont la charge utile est ramenée à 1250 kg, destiné à l'Afrique du Sud, avec direction à droite et porte latérale inversée. - Type R 2068. Modèle utilisé par l'armée Belge avec une carrosserie plateau bâché ou ambulance. Sous l'apparence d'un 4 x 4, il s'agit en réalité d'un 4 x 2 doté de pneumatiques de grandes dimensions qui permettent d'augmenter la garde au sol. Il a été produit à 970 exemplaires de mars à décembre 1953 dans l'usine de Haaren en Belgique. L'envol du diesel, type R 4066, R 4065, R 4088, R 4086 L'usage des moteurs diesel est à la fin des années 60 encore essentiellement réservé aux poids lourds. La situation va évoluer peu à peu. Des sociétés comme Perkins et Indenor étudient des ensembles plus légers, plus compactes et plus performants. Le moteur diesel va progressivement séduire quelques professionnels soucieux d'harmoniser leur parc de véhicules et de simplifier les opérations de maintenance. L'écart de prix entre un essence et un diesel est encore d'environ 30 %, mais il se réduira avec l'augmentation des séries. La demande est bien là, modérée pour l'instant, mais les études de marché menées par la Régie montrent que ce créneau est porteur. Renault propose donc à son catalogue : - le type R 4066. Version 1000 kg, moteur diesel Indenor de 1816 cm3, 55 ch SAE, produite à 437 exemplaires de juin 1961 à juin 1962. La société Indenor - acronyme de " société industrielle de l'Est et du Nord " est une filiale des Automobiles Peugeot, spécialisée dans la fabrication de moteurs diesel. - le type R 4088 : Version 1400 kg, moteur diesel Indenor de 1816 cm3, 55 ch SAE, produit en 2 266 exemplaires de juin 1961 à juin 1962. Disponible en version normale ou allongée de 26 cm au niveau du porte-à-faux arrière. Sur la période concernée, le diesel représente 22 % des ventes de 1400 kg. La puissance est limitée, les performances médiocres, l'ensemble bruyant. A la Régie, on ressent par ailleurs un certain malaise à dépendre de l'une des filiales de son principal concurrent. Le moteur Indenor est abandonné en juin 1962 au profit d'une mécanique dont la source est mieux maîtrisée. Ce nouveau quatre cylindres désigné sous le code 584 est fourni par l'italien Alfa Romeo, dans le cadre d'un accord liant les deux entreprises. Avec une cylindrée plus importante de 2720 cm3, il change de catégorie fiscale : 11 CV ou lieu de 7, mais il affiche enfin des performances plus décentes. Deux versions sont proposées : - Type R 4065 : Version 1000 kg identique au type R 4066. Durant sa courte carrière, d'août à décembre 1962, il est produit à 217 exemplaires. Le changement de motorisation n'a aucune influence sur les ventes qui demeurent modestes. Renault préfère miser sur la version 1400 kg pour promouvoir son offre diesel. - Type R 4086 : Version 1400 kg identique au type R 4088. Sa production en version normale ou allongée est de 8 022 exemplaires de janvier 1962 à septembre 1966. Ce score est certes honorable, mais ce n'est qu'à partir de la seconde moitié des années 60 que les mécaniques diesel vont vraiment prendre leur envol dans le monde des utilitaires, dépassant alors les moteurs à essence.

Les supermarchés vont bientôt remplacer les tournées de campagne. Copyright Millésime 1953/57, 4 x 4,

type R 2067 et R 2069 Les 4 x 4 R 2067 (version militaire) et R 2069 (version civile) s'inscrivent dans la continuité du R 2064, mais ils adoptent le moteur type 668 de 1997 cm3 de la Frégate. Le premier mène une brillante carrière au sein des armées française et belge, habillé d'une carrosserie plateau ridelle avec ou sans bâche. Il est produit à 3 770 exemplaires de mars 1953 à janvier 1957. Le second a été conçu pour un usage civil dans les régions d'outre mer. Il est pour l'essentiel proposé en châssis cabine ou plateau bâché (châssis long) et fourgon (châssis court). Il n'est assemblé qu'à 584 exemplaires entre avril 1953 et mars 1957. Comme le R 2064, les R 2067 et R 2069 sont capables de supporter une charge utile de 1000 kg sur route et 750 kg en tout terrain.

Renault R 2087 bâché à usage militaire. Copyright A partir d'octobre 1956, le R 2087 - usage militaire ou civil - seconde les R 2067 et R 2069, puis les remplace définitivement en mars 1957. Il diffère des deux précédents types par l'adoption du moteur type 671-4 de 2141 cm3. Il est produit à 16 918 exemplaires jusqu'en octobre 1964.

Renault R 2087 fourgon à usage civile. Copyright Des usages multiples La Poste est dans les années 50 un client fidèle de Renault. De nombreux 1000 kg circulent dans les campagnes. En dehors de leur décoration spécifique, ils se signalent par la présence d'une boîte aux lettres fixée sur le pare-chocs avant.

Chaque compagnie de gendarmerie possède son 1000 kg, le plus souvent en fourgon vitré de type R 2067. Les automobilistes levaient sans doute le pied à la vue de ces véhicules uniformément noirs utilisés pour les contrôles routiers.

Après la Deuxième Guerre mondiale, la démocratisation de l'automobile transforme la profession de marchand ambulant. Exit les charrettes à bras, désormais les épiceries sur roues sillonnent les campagnes aux couleurs des marques ou des enseignes de distribution.

Les épiceries ambulantes, avec la génération des supérettes et autres supermarchés. Copyright Les usages du 1000 kg sont multiples : véhicule publicitaire, voiture atelier, véhicule suiveur sur le Tour de France, camionnette de livraison, etc ...

Epilogue A partir de septembre 1959, l'Estafette de Renault, d'une charge utile de 600 kg, bien plus moderne de conception, vient grignoter quelques parts de marché au Voltigeur, en séduisant certains acheteurs qui se seraient tournés vers le 1000 kg de la Régie par défaut, faute de trouver dans la gamme du constructeur de Billancourt un utilitaire exactement adapté à leurs besoins. La production du Voltigeur cesse en août 1963. Il est remplacé dans les faits par l'Estafette, bientôt elle aussi disponible en version 1000 kg.

Renault Estafette. Copyright La Goélette tire sa révérence en juin 1965. Elle est remplacée par l'utilitaire Renault Saviem SG2, pour Super Goélette, une dénomination commerciale qui constitue une forme d'hommage à son prédécesseur. Sa charge utile est comme celle de son aînée de 1400 kg. Le SG2 saura tirer parti de la réputation de la Goélette, en s'imposant à son tour. Mais que vient faire dans cette histoire la Société Anonyme de Véhicules Industriels et d'Equipements Mécaniques, plus connue sous le nom de Saviem ? La réponse tient en quelques mots : depuis 1957, la Régie à cédé la gestion de ses utilitaires légers à cette structure née en 1955 de la fusion de Latil, Somua et de la branche Renault poids lourds de plus de 7 tonnes. Le binôme Voltigeur / Goélette commence à vieillir au début des années 60. On songe alors à le remplacer pour mieux affronter une concurrence qui n'attend pas. Le cahier des charges est simple : la clientèle veut une Goélette simplement modernisée, plus confortable, plus esthétique ... Les Français découvrent par voie de presse le SG2 le 2 juin 1965, qui porte à la fois les marques Saviem et Renault.

Renault Saviem Super Goélette. Copyright |