|

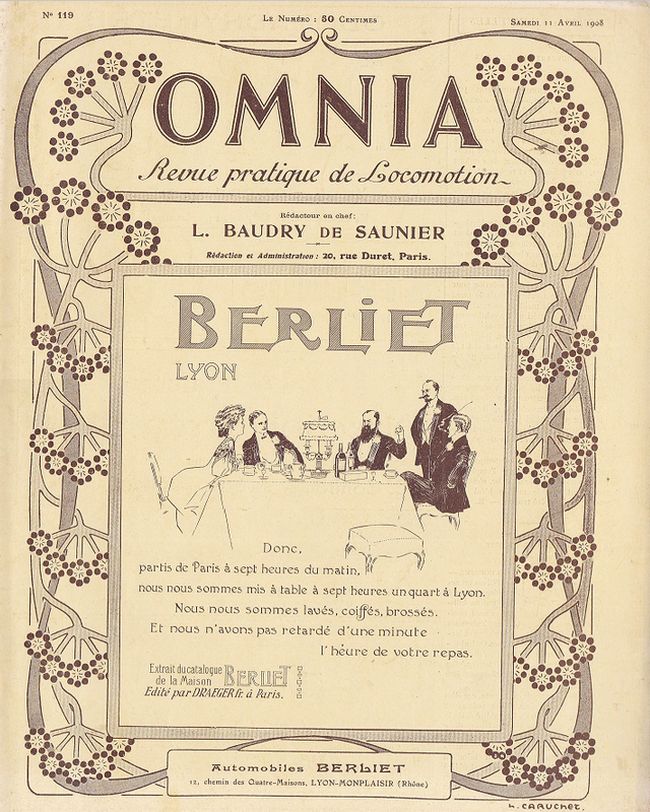

Publicité Automobile Berliet - Source : Omnia, N° 119, 11 avril 1908 Copyright. Ce site est gratuit et sans publicité. Je n'en retire aucun bénéfice financier. C'est le fruit d'une démarche totalement désintéressée. Si vous êtes détenteur d'un copyright non mentionné, je vous invite à me contacter. Ce fait est involontaire. Le document en question sera immédiatement retiré. Merci donc pour votre indulgence, pour ce qui n'est qu'un travail amateur. La voiture à hélice Plus on se lance dans la question, si peu explorée, de la navigation aérienne, plus on s'aperçoit que l'étude de cette science vous ouvre tous les jours des horizons nouveaux, même sur d'autres sciences, dont on n'avait pas soupçonné la connexité avec elle ! Tant il est vrai que toutes les sciences se tiennent, et qu'avec les incessants progrès de l'humanité, elles arriveront même peut-être, un jour, à se confondre toutes en une seule ! Eh bien ! Nous en sommes arrivés à une évolution de l'histoire de la locomotion qui nous amène fatalement à sa forme aérienne, comme à la solution d'un problème algébrique dont nous dégagerions, peu à peu, toutes les inconnues. Je dis qu'avec les vitesses fantastiques de 200 kilomètres à l'heure que peuvent atteindre nos voitures les plus modernes, c'est une véritable hérésie de prétendre continuer, pour la translation, à s'arc-bouter sur le sol ! Et cela pour cent raisons, toutes meilleures les unes que les autres, dont je vais tenter de faire une très incomplète énumération. J'ai entendu dire, il y a plusieurs années, et à une époque où les voitures étaient loin d'atteindre les vitesses d'à présent, que certains constructeurs avaient cherché à mesurer, pour une voiture rapide, la différence entre la vitesse théorique donnée par le nombre de tours de ses roues, et la vitesse réelle par elle atteinte. Je pense, quant à moi, que cette perte doit être considérable, car, lorsque la route n'est pas un véritable billard, les roues quittent sans cesse le sol, et tournent par conséquent à vide. Une des meilleures preuves expérimentales de ce fait, d'ailleurs certain, est que l'on a pu établir des voitures de course qui viraient convenablement, sans posséder aucun différentiel, alors que les voitures de touristes, marchant à allure raisonnable, sont dans l'impossibilité absolue de s'en passer. Je crois donc qu'il y aurait un grand intérêt à déterminer, pratiquement, la vitesse perdue, de ce fait, sur les plus rapides de nos automobiles actuelles, et rien ne serait plus facile. On prendrait une des voitures de course les plus récentes, ne possédant pas de différentiel, et on la munirait d'un compteur kilométrique commandé par les roues motrices : on aurait contrôlé son exactitude minutieusement sur la voiture en faisant avec elle une distance connue à une allure très réduite, 10 kilomètres à l'heure, par exemple. Ensuite, on ferait un trajet sur une distance exactement connue, à la plus grande vitesse possible, 140 kilomètres à l'heure, par exemple : et on rapprocherait les indications du compteur de la distance véritable parcourue. Je suis persuadé que l'on constaterait, ainsi, un patinage considérable ! Et, quant aux pneus, vous voyez d'ici ce que ces malheureux doivent prendre !

Publicité Peugeot - Source : Omnia, N° 119, 11 avril 1908 Henri Farman écrivait, ces jours derniers, dans La Vie au Grand Air, un article où il émettait une idée absolument juste, que j'ai moi-même émise bien des fois, et qui est le corollaire évident des constatations ci-dessus : si un constructeur voulait étudier soigneusement une automobile dans laquelle la propulsion serait donnée par une hélice, cette voiture pourrait donner de surprenants résultats de vitesse ! Il est de toute évidence, d'abord, qu'elle n'aurait pas de différentiel, pas d'embrayage, pas de changement de vitesse, et qu'elle aurait ses quatre roues folles. Avec un gouvernail aérien par derrière, elle aurait une stabilité remarquable sur la route, car ce gouvernail aiderait sérieusement l'action des roues directrices, dont la bonne adhérence, actuellement indispensable, n'aurait plus qu'une importance tout à fait secondaire. On pourrait fort bien ajouter à cette voiture des ailes ... je dis ... des ailes de carrossier plates, et légèrement inclinées, qui seraient d'une surface légèrement plus grande que les garde-boue classiques. Avec seulement 3 mètres de surface, et des vitesses de 140 à l'heure, elles soulageraient facilement cette voiture d'une portion très importante de son poids et les innombrables causes de fatigue existant sur les autres voitures seraient ainsi supprimées. N'ayant presque plus de poids sur les roues, on pourrait construire une voiture infiniment plus légère que les voitures du système classique. On sait, d'ailleurs, que, dans ces dernières voitures, il est indispensable d'avoir du poids, sans quoi l'on n'a pas d'adhérence, et la voiture devient indirigeable sur la route. Il est bien clair qu'avec la voiture à hélice aérienne, toutes ces difficultés disparaîtront à la fois, et la terrible question de l'usure des pneumatiques sera aussi, du même coup, résolue. Une voiture de ce genre serait un bien joli appareil de transition entre la lourde voiture actuelle, et l'appareil volant véritable ! Les timides, qui n'oseraient pas s'aventurer de suite sur un aéroplane en pleine atmosphère, feraient leur apprentissage sur cet appareil demi volant, qui effleurerait tout juste le sol, sans consentir à le quitter tout à fait. Quel joli rêve ! Et combien facile à réaliser ! Et, le plus surprenant de l'affaire, c'est que la construction d'une telle voiture n'atteindrait probablement pas la moitié du prix de revient des voitures actuelles, tout en les dépassant de beaucoup comme vitesse ! La seule difficulté que je trouve à la combinaison est que notre science actuelle des hélices nous obligerait à adopter de grands diamètres pour avoir un bon rendement ; diamètres notablement plus grands que la voie du véhicule. Il y a là, évidemment, une menace de guillotine pour les citoyens qui passeraient trop à portée sur les grandes routes ... Cette difficulté mise à part, on pourrait certainement faire une voiture à hélice d'un poids dérisoire, assez formidablement vite pour être susceptible de gagner le Grand Prix de l'ACF, si ... les commissaires consentaient à la laisser courir. Car il y a ce fait amusant qu'on ne voit pas bien quel article du règlement ils pourraient invoquer pour l'en empêcher. D'ailleurs la réduction du diamètre de l'hélice n'est pas du tout un problème insoluble, et l'on pourrait peut-être y parvenir en employant différents artifices, et, notamment, celui d'enfiler deux ou plusieurs hélices sur le même arbre. On sait que les fameux torpilleurs anglais, la Turbinia, le Cobra, le Viper, ayant obtenu les plus grandes vitesses connues à ce jour, étaient actionnés par neuf hélices, travaillant, par rangées de trois, sur trois arbres différents. Le changement de vitesse, dans une telle voiture, pourrait être obtenu au moyen du pas variable de l'hélice. Ce serait le système rêvé, sans chocs, et avec une progressivité parfaite. Il n'est même pas très certain que ce changement de pas serait tout à fait indispensable : l'hélice donnerait seulement, dans les fortes montées, un recul assez considérable, par rapport à son pas absolu. En outre, la construction d'une voiture à hélice permettrait de faire un genre d'essai qui n'a encore jamais été fait, et qui serait d'un intérêt capital pour l'aviation. A l'heure actuelle, on n'est nullement fixé sur le rendement des hélices aériennes de propulsion, qu'on n'a encore eu ni le temps, ni les moyens d'étudier. Quand les hélices aériennes seront bien connues, quand elles seront bien proportionnées, comme dimension et comme pas, à la résistance qu'elles auront à vaincre, je suis certain qu'elles arriveront à rendre 80 % et plus, de l'énergie qu'on leur aura confiée ! Tous les constructeurs qui ont fait jusqu'à présent des hélices aériennes, ont toujours, et pour cause, fait leurs mesures de traction au point fixe ; ce qui, à mon sens, ne signifie absolument rien pour les hélices d'aéroplanes destinées à progresser à 15 ou 20 mètres à la seconde. Telle hélice peut être excellente comme traction au point fixe, et être mauvaise en marche, et réciproquement. Les essais au point fixe sont, à la rigueur, admissibles pour les hélices d'hélicoptère, ou appareils à progression extrêmement lente, dans lesquels, d'ailleurs, je ne conseillerai jamais à personne de se lancer, considérant que c'est une voie absolument sans issue !

La motocyclette à hélice de M.E .Archdeacon montée par Anzani (1906) - Source : Omnia, N° 119, 11 avril 1908 Le seul moyen, donc, à employer, pour essayer les hélices d'aéroplane, c'est de faire un véhicule à hélice aérienne, d'après les idées indiquées ci-dessus. On étudierait un emmanchement spécial de l'hélice sur l'arbre moteur, de façon à pouvoir mesurer à tout moment, et en marche, l'effort de traction exercé par cette hélice ; ce qui est une installation mécanique très facile à imaginer. D'autre part, on pourrait mesurer aussi, au moyen d'un anémomètre, la vitesse de déplacement du véhicule par rapport à l'air. On aurait ainsi les deux facteurs, effort de traction et vitesse de déplacement, qui, multipliés l'un par l'autre, nous donneront exactement, en chevaux-vapeur, l'énergie utile transmise, énergie que l'on pourra comparer avec la puissance réelle du moteur, préalablement mesurée au frein. Il est hors de doute qu'une série d'expériences méthodiques et suivies faites d'après ce principe, fournirait, pour la construction des hélices d'aéroplane, des renseignements d'une valeur inestimable. Un grand constructeur d'automobiles, n'ayant que la peine de prendre un moteur de 50 chevaux dans ses ateliers pour le placer sur une voiture, d'après ces idées, pourrait la mettre debout en moins d'un mois tout en arrivant à un prix de revient dérisoire. Je répète qu'il obtiendrait très vite des résultats absolument remarquables, qu'il se ferait une très grosse réclame, et qu'il rendrait, en même temps, par les essais à côté dont je parlais tout à l'heure, les plus grands services à la science de l'aviation. En tout cas, un peu plus tôt, un peu plus tard, la voiture à hélice sera construite ... Quel que soit le constructeur qui se décide le premier, je tiens à prendre date de mes prédications d'autrefois, et de celles d'aujourd'hui, pour rappeler en temps et lieu aux grands constructeurs combien ils auront été lents à se lancer dans des initiatives intéressantes, et combien ils devraient être honteux de voir prêcher tout d'abord ces initiatives par de modestes et ignorants empiriques (comme le signataire de ces lignes), qui n'ont pas, pour mettre debout de telles idées, le quart des moyens " matériels et moraux " dont un constructeur peut disposer ! Quel est celui qui se déniaisera le premier ? Les paris sont ouverts !

Publicité Unic - Source : Omnia, N° 119, 11 avril 1908 Les Fiacres Automobiles Dans la dernière séance de la Société des ingénieurs civils de France, M. Perissé a fait une communication très intéressante et très documentée sur les fiacres automobiles. C'est cette communication que nous résumons ici. M. Périssé divise son étude sur les fiacres automobiles en trois parties. Dans la première, il faut ressortir, au moyen de documents statistiques, le développement progressif de la circulation dans Paris. Dans la deuxième, il démontre, toujours par la statistique, l'essor du fiacre automobile en ces derniers temps. Il indique aussi les points principaux du côté économique de la question. Dans la troisième partie, il aborde le point de vue technique et donne les conditions mécaniques d'établissement d'un fiacre automobile en vue d'obtenir de ce véhicule le meilleur rendement économique possible. Première partie M. Périssé fait tout d'abord l'historique du fiacre. Par lettre patente du 22 octobre 1617, le roi Louis XIII accorde l'autorisation d'organiser la première exploitation de chaises à bras. Le 5 mai 1650, son successeur accordait au sieur Villerme le droit de faire circuler de petites carrioles de louage dans la ville de Paris. C'est à propos d'une nouvelle concession donnée au sieur de Givry, pour la création de carrosses de louage, que nous trouvons mentionnées pour la première fois les places de voitures, c'est-à-dire les lieux de stationnement indiqués d'avance au public. Le mot fiacre apparaît en 1717 ; il fut d'abord le surnom du cocher et, peu de temps après, devenait le nom du véhicule. En 1787, intervinrent pour la première fois la réglementation des prix et la détermination des heures entre lesquelles ces prix étaient applicables : on peut donc dire que c'est à cette date qu'est né le fiacre parisien. En janvier 1819, une statistique montre que 2 076 voitures publiques avaient roulé pendant l'année 1818. Ces fiacres étaient alors au nombre de 818, les cabriolets formaient le complément. La moyenne. c'est-à-dire la somme brute rendue par les cochers à leur maître, était approximativement de 12 francs pour le fiacre et de 9 francs pour le cabriolet. Il existait également, dans Paris, 106 voitures de messagerie à destinations fixes appelés plus tard omnibus. En comptant les carrosses et les cabrioets de remise, les cabriolets particuliers, les charrettes et haquets, les tonneaux de porteur d'eau (ceux-ci au nombre de 348, dont plus de 800 à bras), on trouve que le nombre des véhicules enregistrés à Paris était de 18 381 à cette époque. La Compagnie Imperiale des voitures fut créée en 1855 et pendant plusieurs années, fut la seule qui fit une exploitation régulière de fiacres à chevaux. Cette période fait du reste date dans l'histoire du transport public à Paris, puisque c'est du 18 février 1854 que part la concession Loubat lui accordant le privilège de créer des voitures sur rails entre le Louvre, Sèvres, Saint-Cloud et Vincennes. En 1856, la Compagnie Générale des voitures à Paris mettait à la disposition du public 4 147 voitures de place et de grande remise. En 1876, ce nombre était de 4 727, il devint 6 600 en 1877, pour atteindre 7 867 lors de la fermeture de l'Exposition de 1889. En 1900, le nombre total des fiacres pour toutes les compagnies dépassait à peine 12 000. Parallèlement, se développait dans Paris la circulation par omnibus et tramways ; en 1857, 369 omnibus étaient en circulation ; en 1891, il y en avait 612 et 233 tramways. Indiquant ensuite la progression aux trois dates caractéristiques. 1817, 1853, 1891, M. Périssé montre le développement tant des voitures publiques que des voitures pour le transport des marchandises. Il donne enfin les chiffres suivants qui montrent l'importance de la circulation parisienne à fin 1907 : a) Voitures à chevaux : 16 000

voitures de place, 9 000 voitures bourgeoises, 18 700 voiture à marchandises, 40

000 voitures de commerce à 2 roues, 1 800 voitures spéciales de la Ville de

Paris. Ce chiffre représente, non pas le nombre des voitures qui existent, mais bien celui des voitures qui circulent. On peut juger, par ce chiffre, de la circulation dans Paris. Or, à ce point de vue, le fiacre automobile présente deux avantages intéressants : il va plus vite, et il encombre moins les rues. Il doit supplanter entièrement l'ancien fiacre à chevaux de 1787.

Publicité Alcyon - Source : Omnia, N° 119, 11 avril 1908 Deuxième partie Dans cette deuxième partie, M. Périssé donne une statistique détaillée pour chaque année, de 1898 à 1907. C'est en effet en 1898 qu'a paru le premier fiacre automobile. Après avoir indiqué les caractéristiques des principaux types de fiacres automobiles, M. Périssé établit une statistique des tarifs employés : les plus puissantes compagnies adoptent le chiffre de 0,333 franc du kilomètre, par exemple la Compagnie générale des voitures automobiles (voitures Unic), la Compagnie française des automobiles de place (voitures Renault), la Compagnie des autos-fiacres (voitures Renault et Duhanot). Ces fiacres sont tous munis de moteurs à deux cylindres. A ce même tarif marchent les voitures à trois cylindres de la Compagnie Ours, et les automobiles à quatre cylindres de la Société Météor. M. Périssé établit ensuite une comparaison entre les fiacres à chevaux et les fiacres automobiles, au point de vue de leur recette. Le nombre des prises en charge, chaque jour, ne dépasse pas 8 à 9 pour les fiacres automobiles, avec une distance kilométrique parcourue plus considérable, alors qu'elle est de 14 prises en charge, en moyenne, pour les fiacres à chevaux, avec une distance totale parcourue de 30 kilomètres environ. La moyenne de la distance journalière parcourue par les fiacres automobiles est d'environ 75 kilomètres, dont 15 à 25 de maraude. Une différence importante entre les fiacres automobiles et les fiacres à chevaux est celle-ci : tandis que le kilomètre parcouru ne coûte rien ou presque rien à l'exploitant du fiacre hippomobile, il coûte relativement cher pour l'exploitation du fiacre automobile, qui se traduit par des dépenses de consommation, d'entretien et d'usure. Les fiacres automobiles ne seront dans une situation prospère que lorsque le public sera mieux habitué à leur emploi. A cet égard, une solution qui s'impose est l'unification des tarifs, ou encore l'adoption de trois tarifs connus appliqués aux voitures suivant leur type de moteur (quatre cylindres, deux et trois cylindres, un cylindre), chacune de ces catégories de moteur correspondant évidemment à un confortable et à une vitesse justifiant la différence de tarif. Troisième partie Pour diminuer le prix de revient de marche des fiacres automobiles, il faut chercher à réduire quatre chefs de dépenses qui sont les suivants :

a) Dépenses relatives à l'entretien et au remplacement des

bandages élastiques a) Dépenses relatives à l'entretien et au remplacement des bandages élastiques Après avoir passé en revue les divers types de bandages pneumatiques, caoutchouc plein, bandages mi-creux, roues élastiques, M. Périssé conclut qu'en l'état actuel de l'industrie, le seul bandage possible pour le fiacre automobile est le pneumatique. Toutefois, pour ménager cet organe, il faut remplir deux conditions. Le bandage doit être surveillé d'une façon très stricte et réparé, en temps opportun, par des mains compétentes. Dans certaines compagnies de fiacres automobiles, des spécialistes surveillent journellement les pneumatiques des voitures, et chaque enveloppe a son état-civil. Celle-ci est réparée toujours à temps. La deuxième condition est que le mécanisme soit disposé pour éviter les à-coups ; il faut que le fonctionnement de la voiture soit tel que l'action du conducteur ne puisse conduire à une fausse manoeuvre. Il faut notamment que la pédale d'embrayage ne soit pour ainsi dire qu'un servomoteur et que l'embrayage proprement dit se fasse toujours avec la même douceur quelle que soit la brutalité du pied. Des palonniers perfectionnés doivent assurer au freinage une action plus progressive. La direction doit être construite pour que le jeu se rattrape presque automatiquement, afin d'éviter les usures anormales des pneumatiques des roues d'avant que l'on constate lorsque la direction permet un léger flottement de ces roues. Il faut enfin limiter la vitesse du véhicule et limiter son poids. La vitesse maximum de 35 kilomètres à l'heure, en palier, parait suffisante aux exploitants qui veulent limiter leur service à l'intérieur de Paris. Cette limitation contribuera d'ailleurs à la diminution des accidents. En ce qui concerne le poids, il faut considérer que la voiture doit cependant être résistante et que, de plus, le maximum de confort est relativement incompatible avec la légèreté. Il se peut que l'on revienne aux châssis en tubes ; d'autre part, les moteurs à refroidissement d'air donneront une économie de poids. Enfin les carrosseries simplifiées, comme par exemple, les carrosseries en aluminium d'une seule pièce dont quelques spécimens ont été présentés dernièrement, contribueront à l'allégement de cette partie du véhicule. b) Dépenses relatives au combustible et au lubrifiant On a intérêt à employer actuellement des combustibles liquides qui ne sont pas frappés de droits d'octroi comme les essences. Parmi eux, il faut citer l'alcool dénaturé, le benzol, ou le mélange par parties égales de ces deux liquides. Pour l'alcool, il faut cependant considérer que son emploi ne se généralisera que lorsque la fixité relative de son prix aura été obtenue. La question du carburateur est primordiale pour l'exploitation des fiacres automobiles. Il faut que le départ du moteur se fasse instantanément, même à froid. Il faut, de plus, une bonne utilisation, et la possibilité de grandes différences de régime. M. Périssé étudie les deux solutions du carburateur essentiellement automatique et simplement semi-automatique. Il pense que le carburateur disposé de telle sorte que le conducteur puisse augmenter la quantité supplémentaire d'air à la main, est appelé à donner une meilleure utilisation du combustible. La question du régulateur actuellement à l'étude à la Commission Technique de l'Automobile Club de France, est elle-même particulièrement intéressante. La transmission a un rendement différent selon qu'elle se fait par chaîne ou par cardan, ou par une transmission électrique. On a dit avec juste raison que la transmission par cardan était plus mécanique et demandait dans les villes moins d'entretien que la transmission par chaîne. En ce qui concerne les changements de vitesse mécanique, certains constructeurs ont adopté la prise directe à la vitesse la plus élevée ; d'autres objectent avec certaines raisons que, dans un service urbain, où la deuxième vitesse doit être employée fréquemment, on a intérêt à ne pas généraliser la prise directe. Il y a là une intéressante question de rendement. En ce qui concerne l'adoption d'un changement de vitesse comportant trois ou quatre vitesses, on peut se demander si l'adoption d'un appareil à quatre vitesses ne serait pas plus avantageuse pour une ville comme Paris. Dans le même ordre d'idées, on peut se demander si l'avenir ne sera pas aux engrenages toujours en prise. En ce qui concerne le moteur, certaines expériences faites dans un concours récent au laboratoire de l'ACF permettent de dire que l'emploi du moteur à deux temps pourra rendre des services pour la propulsion des fiacres. M. Périssé passe en revue les différents modes de graissage. Il constate que les divers systèmes n'ont pas donné entière satisfaction jusqu'à présent. Il faudrait combiner le moteur tout entier, de telle sorte qu'on put éviter des excès de graissage et par suite la production de fumée. Il faudrait notamment que les pistons fussent obligatoirement munis de quatre segments, afin que la dépression dans les chambres d'explosions qui aspirent l'huile des parois ne pût se produire que si l'explosion venait empêcher l'effet fâcheux de ce mouvement contraire. c) Frais d'entretien journaliers et de grosse réparation Il faut distinguer entre deux catégories bien distinctes de réparations, d'une part celles qui sont dues à l'usure normale des mécanismes employés : celles-ci doivent être exécutées annuellement aux époques de chômage et ceci d'une façon quasi-automatique. D'autre part, la deuxième catégorie comprend la remise en état des pièces de la voiture, après les incidents ou les accidents de route. Il importe pour cette catégorie que les voitures soient disposées de telle sorte que l'immobilisation du véhicule soit réduite au minimum. Certains constructeurs ont à cet effet, constitué des blocs interchangeables comprenant le moteur et le changement de vitesse par exemple. Il serait à souhaiter que les carrossiers pussent apporter des améliorations aux types de carrosseries et aux accessoires de celles-ci, de telle façon qu'elles servent en été comme en hiver. d) Frais d'amortissement du véhicule Le prix d'achat d'un véhicule automobile varie selon la qualité de la construction et surtout selon le poids du type mécanique employé. Le calcul de l'amortissement ne pourra être établi d'une façon exacte que lorsque les compagnies auront derrière elles un assez grand nombre d'années d'existence. M. Max Richard donne la formule suivante de l'amortissement : la valeur d'un châssis nu, sans pneumatiques, doit être diminuée, chaque année, par rapport à son prix d'achat, d'une somme égale à 25, 20, 15, puis quatre fois 10 pour cent, ce qui revient à dire que l'amortissement total du châssis doit être fait en sept ans. Pour les carrosseries, il est prudent de compter un amortissement très élevé de 30 à 33 %, et ceci afin de mettre toutes les chances de réussite du côté des exploitants, en évitant les incidents ou accidents qu'il est impossible de prévoir d'avance. M. Périssé conclut en disant

qu'il semble que l'avenir du fiacre automobile puisse se résumer de la façon

suivante :

Publicité Michelin - Source : Omnia, N° 119, 11 avril 1908 |