|

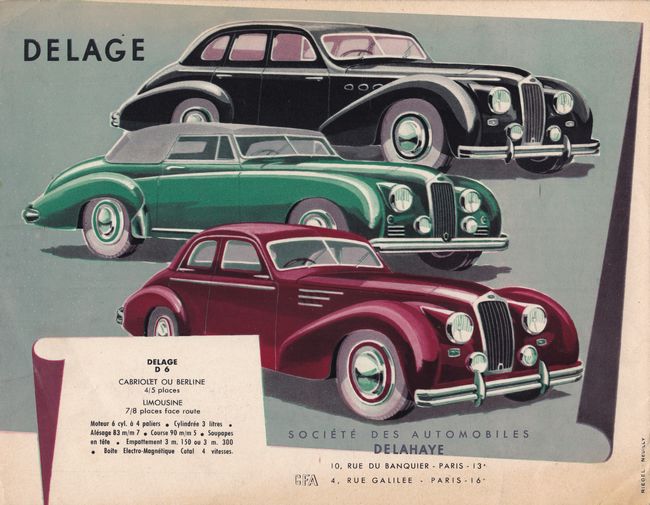

Copyright. Ce site est gratuit et sans publicité. Je n'en retire aucun bénéfice financier. C'est le fruit d'une démarche totalement désintéressée. Si vous êtes détenteur d'un copyright non mentionné, je vous invite à me contacter. Ce fait est involontaire. Le document en question sera immédiatement retiré. Merci donc pour votre indulgence, pour ce qui n'est qu'un travail amateur. Delage est une marque automobile française de luxe, fondée en 1905 par Louis Delâge (avec un accent circonflexe quand il s'agit du personnage) à Levallois-Perret, rachetée par Delahaye en 1935 et disparue en 1953. Pendant près d'un demi-siècle, la marque a autant brillé sur les circuits que sur route ouverte. Elle a consacré à ces deux activités les mêmes efforts, la même envie d'être au-dessus du lot, l'un n'allant pas sans l'autre. Toutefois, c'est uniquement aux automobiles de tourisme qu'est consacrée cette page. Louis Delâge, avant Delage Pierre Louis Adolphe Delâge, couramment appelé Louis Delâge, naît à Cognac le 22 mars 1874, de famille modeste. Son père est gardien de l'usine à gaz de Cognac. Ce fils unique est un élève brillant qui fait ses premières études à Limoges, La Rochelle et Bordeaux. A 16 ans, il est reçu à l'Ecole des Arts et Métiers d'Angers, promotion 1890-1893, dont il ressort avec en poche son diplôme d'ingénieur. Cette école a aussi été fréquentée par un autre grand nom de l'Automobile, Emile Delahaye. Les noms de Delage et de Delahaye vont se retrouver liés à la fin de l'existence des deux marques. Louis Delâge avoue ne pas être le meilleur élève, loin s'en faut, parce qu'il est déjà à cette époque distrait par sa vocation, celle de la voiture mécanique. C'est plus dans la vie professionnelle que ses talents vont se révéler. Il débute sa carrière en 1894 en tant que calqueur, puis de dessinateur, dans une entreprise du nom de Farcot, où il ne reste que quelques mois. Il rentre ensuite dans un entrepreneur de TP, Bordenave. Son patron est si satisfait de ses services qu'il le nomme surveillant de travaux en Algérie. Il y aurait effectué son service militaire. De retour en France, il intègre la Compagnie de chemins de fer de l'Etat. Il se marie en 1896 avec Andrée Gabrielle Yvon, vendeuse au Bon Marché à Paris.

Louis Delâge (1874/1947). Il lui manque depuis sa naissance l'usage d'un oeil. Il va en souffrir durant toute son existence. Copyright En 1900, il monte à Paris pour créer un bureau d'études spécialisé dans la recherche mécanique et automobile. C'est ainsi qu'il est amené à travailler pour Peugeot. Il rentre chez ce constructeur en 1903, à Levallois-Perret, où il devient en peu de temps chef du service des études et des essais. C'est là qu'il a l'intuition des perspectives considérables qui s'ouvrent dans l'automobile. Il est bien résolu à y faire sa propre place. Chez Peugeot, il embauche Augustin Legros (1880/1953), un Gadz'Arts comme lui, sorti de l'Ecole des Arts et Métiers de Cluny. Louis Delâge restera toute sa vie très attaché à cette institution, et il n'aura de cesse de recruter des élèves passés par cette formation. En 1905, à 31 ans, il se lance en affaire avec un certain Alfred Charles Ernest Baudier. Le premier apporte sa clientèle et ses compétences techniques, le second 40 000 francs pour constituer le capital social du constructeur Delage. Ce faisant, Louis Delâge quitte une situation confortable chez Peugeot, et déjà, il passe auprès des siens pour un inconscient. Très clairvoyant, il va concentrer son activité sur les petites voitures. Les hommes de Louis Delâge Augustin Legros, de 1905 à 1935 Louis Delâge entraîne avec lui en 1905 dans son départ Augustin Legros. Les deux hommes ont bien des points communs. Ce sont des ingénieurs qui aiment la mécanique et la comprennent. Surtout, ils ont le culte du travail bien fait. Ils sont devenus des amis, avec une relation de respect mutuel. Augustin Legros est plus expérimenté que Louis Delâge, pour avoir aussi travaillé chez Adolphe Clément, puis chez Daimler à Coventry. Pour autant, il est plus jeune de six ans que son nouveau patron. Augustin Legros est à l'opposé de Louis Delâge : aussi discret qu'il est disert, aussi timide qu'il est expansif, aussi mesuré qu'il est impulsif, aussi timoré qu'il est audacieux. Il va insuffler un esprit d'équipe, propre à la maison Delage. Proche de son personnel, il aime circuler dans l'atelier, et sait toujours placer le bon mot pour encourager. Il a par moment des différents avec Louis Delâge concernant la stratégie à suivre. A chaque fois, il exprime avec respect ses désaccords. Au final, le constructeur Delage, c'est autant Augustin Legros que Louis Delâge. Legros, quand il devient responsable de l'administration de la société, est remplacé à la tête du bureau d'études par un nouvel ingénieur des Arts et Métiers, Arthur Michelat. Au moment de la faillite en 1935, Augustin Legros seconde toujours Louis Delâge.

Augustin Legros, 1926, accompagné ici de sa fille. Louis Delâge peut compter sur Augustin Legros, ingénieur Arts et Métiers comme lui, pour diriger son usine. Il écrira en 1952 à la demande de l'amicale des " Anciens des Automobiles Delage ", peu avant de disparaître, l'essentiel de ses souvenirs, qui serviront aux historiens de la marque. Copyright Maurice Gaultier, d'environ 1911 à env. 1918, puis à partir de 1920 En 1911, l'ingénieur Maurice Gaultier fait son apparition dans l'organigramme. Jusqu'à cette date, les transmissions étaient fournies par la maison Malicet & Blin. Gaultier est désormais chargé de la conception et de la production des boîtes de vitesses et des ponts arrière. Pendant la guerre, il est en charge de la production des obus. Cette activité connaît des défaillances, et sous la pression des militaires, il doit en porter la responsabilité. Après la guerre, il quitte Delage, pour rejoindre Georges Irat, où il conçoit un moteur de 2 litres qui va faire la renommée de son constructeur. A la fin des années 1920, il est rappelé par Louis Delâge, qui se souvient de ses multiples compétences. Il conçoit deux modèles majeurs, la DM et la D8. Puis il est recruté chez Renault où il termine sa carrière. Arthur (dit Léon) Michelat, de 1910 à 1920, puis de 1933 à environ 1938 Arthur Michelat, Gadz'Arts comme Louis Delâge et Augustin Legros, débute sa carrière chez Panhard et Levassor, avant de rejoindre Clément Bayard, puis Hermès en Belgique, pour qui il conçoit une voiture de course. Il est engagé chez Delage en 1910. Dans un premier temps, il se voit confier l'étude des voitures de course. Puis il prend en charge la conception des modèles de tourisme. C'est un ingénieur indépendant et clairvoyant, apprécié pour ses compétences, sa bienveillance et les conseils qu'il sait prodiguer. Il est capable de trancher sur les questions techniques quand cela est nécessaire. Puis il travaille parallèlement à la conception des voitures de course. Certaines de ses idées contribuent aux victoires de Delage. Il quitte l'entreprise en 1920, et on le retrouve à concevoir des moteurs pour Citroën. Il est rappelé chez Delage en 1933, mais il est trop tard. Delage est déjà dans la spirale du déclin.

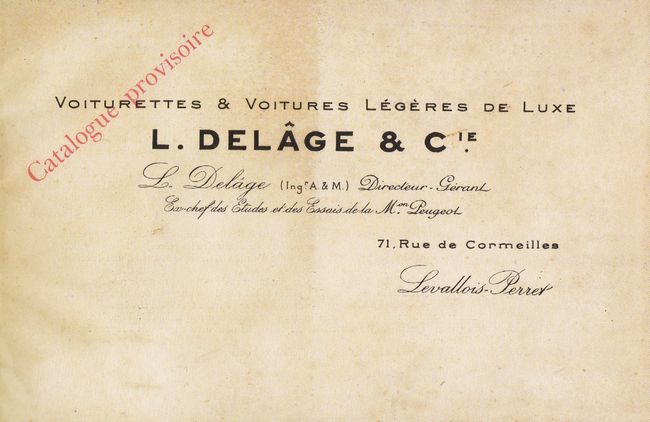

Louis Delâge et Arthur Michelat. En 1909, le bureau d'études passe sous la direction d'Arthur Michelat, autre ingénieur des Arts et Métiers. Copyright Charles Planchon Sorti deuxième de sa promotion de l'Ecole de Arts et Métiers d'Angers, Charles Planchon débute sa carrière chez Peugeot, à la même époque que Louis Delâge et Augustin Legros, puis il travaille pour Charron, Clément Bayard et Panhard & Levassor. Parent de Louis Delâge par alliance, les deux hommes sont restés en contact. Charles Planchon rentre chez Delage en 1920 pour remplacer Arthur Michelat. Outre des développements pour les voitures de course, Il travaille à l'élaboration du modèle CO, puis des modèles GS et GL. L'échec de cette dernière, et le manque de résultats en compétition amène Louis Delâge à se séparer de Charles Planchon. On le retrouve ensuite chez Charron jusqu'à la disparition de la marque à la fin des années 1920. Il gère ensuite la vente des pièces de rechange pour cette marque. Maurice Sainturat Louis Delâge est impressionné par l'Hispano-Suiza H6 présentée en 1919, et il songe à lui donner une rivale. Hotchkiss a entrepris à la même époque une démarche similaire, avec un prototype étudié par l'ingénieur des Arts et Métiers (un de plus) Maurice Sainturat, ex Richard-Brasier et Delaunay-Belleville. La tentative reste sans suite. Louis Delâge, qui a surveillé de près ce développement, embauche à son tour Maurice Sainturat, et lui donne carte blanche. Il dirige la naissance de la GL. On le verra ensuite chez Donnet et Chenard & Walker, avant qu'il ne rejoigne Citroën pour travailler sur la Traction Avant. Delage, 1 et 2 cylindres Louis Delâge et Augustin Legros se lancent dans l'étude de deux modèles, des monocylindres, depuis l'appartement du patron. La jeune entreprise aménage en juin 1905 dans un modeste atelier, rue Cormeille à Levallois-Perret. Les débuts sont difficiles. Faute de vendre des voitures dans l'immédiat, Louis Delâge assure sa trésorerie grâce à des travaux de sous-traitance réalisés avec les machines qu'il a pu s'offrir (tour, perceuse et fraiseuse). Cela lui permet au moins de payer ses quelques salariés. La première Delage, le type A, 1059 cm3 et 9 ch, sur un empattement de 1,85 mètre, est homologuée aux Mines le 18 août 1905. La première voiture est vendue à un médecin du Cher. Commandée le 19 août, elle est immatriculée et livrée le 9 octobre. Le 12 octobre, c'est au tour du type B, 499 cm3 de 6 ch, sur un empattement de 2,05 mètres, d'être homologuée.

Delage type A ou B. En tant qu'assembleur, Delage sélectionne les meilleurs composants auprès des fournisseurs les plus réputés. Bien qu'il s'agisse de voiturettes, le jeune constructeur vise l'excellence. Son papier à en-tête indique d'ailleurs " Voiturettes et voitures légères de luxe ". Copyright Avec quelques ventes à son actif, Delage peut s'inscrire au Salon de Paris 1905, qui se tient en décembre, pour y présenter ses deux modèles. Louis Delâge et Augustin Legros apportent un soin extrême à leur réalisation. Ils ont à coeur de produire des automobiles silencieuses, ce qui n'est pas le cas de tous leurs concurrents. Delage ne fait pas l'erreur d'annoncer au Grand Palais un prix de vente trop bas. En effet, il est aussi complexe d'assembler une voiturette qu'une voiture. Le poids et l'encombrement des pièces doivent être minimisés, ce qui suppose l'utilisation de métaux résistants et donc coûteux. Contrairement aux voitures qui sont souvent menées par des pilotes mécaniciens, une voiturette est à priori toujours conduite par son propriétaire. Une Delage doit donc être simple à entretenir, et d'un usage facile. La presse évoque la naissance d'une nouvelle marque, et salue même le sérieux de fabrication des premières voitures. Le journaliste Charles Faroux, qui fait déjà autorité, commente favorablement la naissance d'un nouveau constructeur. Les arrhes versées par les premiers clients permettent de lancer la machine en assurant une trésorerie suffisante. La Delage n'a rien d'un tacot comme il en existe des dizaines sur le marché. Louis Delâge applique à ses voiturettes les règles de fabrication des grosses voitures. Les moteurs sont fournis par De Dion Bouton.

Louis Delâge préfère vendre ses voiturettes plus chères que celles de ses concurrents. La Delage est pour son acheteur un investissement. Il paye un montant conséquent au départ, mais c'est pour revenir moins souvent au garage, car sa voiture bien assemblée est plus fiable. Copyright Au début du 20ème siècle, nombreux sont les ambitieux à vouloir se lancer dans cette industrie naissante qu'est l'automobile. Face aux géants du secteur, et à la multitude de petits constructeurs assembleurs, le seul moyen pour réellement sortir du lot est la course automobile. Louis Delâge a très tôt compris que le meilleur des savoir-faire n'a aucune valeur sans une bonne dose de faire-savoir. C'est ainsi qu'ont procédé des maisons comme Panhard & Levassor, Renault, Peugeot ou De Dion Bouton. Louis Delâge s'intéresse à un autre type de courses, la Coupe des Voiturettes. Il conserve pour ses voitures de course une configuration proche de celles qui sont vendues au public. Louis Delâge recrute quelques pilotes expérimentés. Les premiers résultats sont plus qu'honorables. Grâce au sérieux de leur organisation, les épreuves réservées aux voitures légères attirent autant le grand public que les courses réservées aux voitures de catégories supérieures. Ses premiers clients sont des amateurs d'automobiles à la fois chics, fiables, qui procurent une allure sportive à leur propriétaire. Il naît dans l'esprit des amateurs de la marque le sentiment d'appartenir à un groupe de connaisseurs, voire à une élite. Il est valorisant pour eux de circuler dans une voiture gagnante de la Coupe des Voiturettes. Ils peuvent s'identifier aux champions de cette compétition.

Omnia, N° 64, 23 mars 1907. Par goût, et peut-être par nécessité financière, les premières publicités parues dans la presse son simples et concises, et n'occupent qu'un espace limité sur une page. Jusqu'en 1914, presque toutes les publicités rappellent les résultats en courses et/ou les victoires en Grand Prix. La réclame au début du 20ème siècle n'en est qu'à ses balbutiements. Louis Delâge ne peut se résoudre à rester un simple assembleur. Pour devenir un constructeur à part entière, il a besoin d'espace. Début 1906, il quitte l'atelier de la rue Cormeilles pour s'installer dans une usine plus grande, rue Baudin, toujours à Levallois-Perret. Encore une fois, tout va très vite. Le sol recouvert d'une dalle en ciment tranche avec les sols en terre battue qui sont encore la règle dans les usines de banlieue. Des capitaux sont nécessaires pour répondre à une demande qui ne cesse de grandir. Un certain M. Davène de Roberval rachète les parts d'Alfred Charles Ernest Baudier, et fait un nouvel apport en capital. Ce nouvel investisseur n'est pas un inconnu, puisqu'il s'agit de l'un des administrateurs de Malicet & Blin, fournisseur de Delage. Il est par conséquent tout à fait apte à appréhender le fort potentiel de ce jeune constructeur.

Delage Type F Runabout, 1910, monocylindre de 942 cm3 développant 9 ch, produite entre 1907 et 1910. Copyright Delage participe pour la deuxième fois au Salon de Paris en 1906. La foule se presse sur son stand. Il y a bien sûr les curieux, mais aussi les premiers clients et agents de la marque. La notoriété nouvelle de Delage attire des distributeurs qui aimeraient bien représenter cette marque dans leur région. La concurrence observe ces nouvelles voiturettes qui font tant parler d'elles. Quel est donc leur secret ? Chez Delage, les indicateurs sont au vert. Le produit se perfectionne, les modèles monocylindre se succèdent. Delage propose deux châssis, un court pour les voiturettes légères, et un long pour recevoir des carrosseries plus habitables. C'est le moment choisi par Augustin Legros et Louis Delâge pour bien définir les responsabilités de chacun. Le premier se consacre aux études des voitures de série, au pilotage de la production, aux investissements en machines et bâtiments. Le second assume la direction commerciale, la promotion de la marque, il entretient les relations avec les carrossiers, s'occupe de l'étude des voitures de course et de tout ce qui touche à la compétition. Louis Delâge ne rate jamais une cérémonie officielle. Il s'affiche volontiers aux côtés des ministres ou avec les vedettes du Tout-Paris. C'est l'homme des relations publiques. En janvier 1908, Delage obtient l'homologation du type G. C'est une deux cylindres 1206 cm3 à moteur De Dion Bouton.

Omnia, N° 128, 13 juin 1908. Cette publicité sur un quart de page annonce les Delage à 1, 2 et 4 cylindres. Delage, 4 cylindres, voiturettes et voitures légères d'avant-guerre La première Delage 4 cylindres, le type H, est reçue aux Mines en mars 1908. Dans cette catégorie, en fonction des modèles, on trouve de 1909 à 1913 des moteurs De Dion Bouton, Ballot ou Chapuis Dornier. Ils cèdent leur place à des moteurs Delage après la guerre, et ce, jusqu'à l'arrêt de la production des Delage 4 cylindres en 1928. Aucune Delage 4 cylindres n'est produite de 1929 à 1932. A la reprise d'un modèle de ce type en 1933, il s'agit de nouveau d'un moteur Delage. Ceux de la maison Delahaye les remplacent à partir de 1935. Bien qu'il s'agisse de voiturettes ou de voitures légères, les 4 cylindres Delage empruntent les mêmes techniques de construction que les grosses voitures. Une recherche constante de simplicité permet d'éviter bien des écueils, et fait la différence. Les Delage sont plus chères, mais elles passent moins de temps en entretien et en réparation. C'est un bon investissement. Delage, qui emploie 36 personnes en 1906, voit ses effectifs progresser à 85 salariés en 1907 et 116 en 1908. Cette année-là, environ 300 voitures sont fabriquées. Alors que plusieurs concurrents jettent l'éponge, l'entreprise de Louis Delâge prospère. Sa stratégie de développement est assurément la bonne. Louis Delâge, qui a le sens des affaires, est attiré par une entreprise de carrosserie nouvellement créée par François Repusseau. Il réussit à convaincre cet industriel de lui fournir des carrosseries pour à peu près la moitié du prix pratiqué par ses confrères. De telles pratiques agacent son associé Augustin Legros, mais font prospérer le constructeur.

Omnia, N° 160, 23 janvier 1909. Delage produit des voiturettes et des voitures légères. 1, 2 et 4 cylindres, en se fournissant chez De Dion Bouton, Chapuis Dormier ou Ballot. Il aimerait pourtant s'affranchir de cette sous-traitance. Delage monte incontestablement en gamme. Cela se confirme à la lecture du catalogue 1909, qui fait pour la première fois une distinction entre les voiturettes et les voitures légères. Une organisation mieux structurée s'impose avec salle d'exposition, atelier de réparation, service de pièces de rechange, service administratif ... Des locaux sont loués au numéro 60 du boulevard Pereire à Paris. Les ventes sont conclues soit à l'usine, soit boulevard Pereire, soit chez l'un des agents installé dans la capitale ou en province, à Bordeaux, Orléans, Caen, Toulouse, Montpellier ... Delage séduit surtout le marché français, mais commence à se développer à l'étranger en ouvrant un bureau à Londres.

Omnia, N° 227, 7 mai 1910. Les " mono " sont produites jusqu'en 1911, tandis que les 4 cylindres ont commencé à prendre le relais depuis 1909. Bien qu'il évoque le palmarès dans ses voitures en courses, Louis Delâge choisit de ne pas les représenter sur ses publicités. Cela va rester une constante dans sa communication. Delage, 4 cylindres, les années 1920/30 Delage 16 CV DO, 3003 cm3, 1920 La DO est une CO (un modèle 6 cylindres assemblé de 1919 à 1921) à laquelle on a soustrait deux cylindres. Elle permet à Delage de conserver un pied sur le marché des 4 cylindres. Ce modèle correspond un peu mieux aux possibilités financières de nombre d'acheteurs. Delage n'a pas l'ambition d'en faire un " best seller ". C'est plus une solution d'attente, un entre deux qui laisse un peu de répit à Delage pour étudier un modèle plus performant. L'arrivée de la DE en 1921 confirme que cela valait la peine d'attendre. 212 exemplaires de la DO auraient été assemblés. Delage 11 CV DE, 2117 cm3, 1921 à 1923 Louis Delâge produit des automobiles 6 cylindres depuis 1912. Mais après-guerre, les concessionnaires réclament des voitures qui puissent réellement se vendre. Pragmatique, Louis Delâge ralentit à contrecoeur le développement de ses produits vers le très haut de gamme. Il finit par donner son feu vert pour l'étude d'une 10 CV. L'offre dans cette catégorie est abondante. Le patron fixe donc le cap. Même si la nouvelle venue doit être économique à l'usage, elle devra aussi être produite avec le même soin, les mêmes matières premières que les plus prestigieuses 6 cylindres. C'et ainsi qu'apparaît la DE au Salon de Paris 1921. Malgré une puissance somme toute modeste, la souplesse de fonctionnement de la DE en fait une véritable grande routière. C'est un succès, avec une production de 3 600 exemplaires en deux ans. La presse automobile rend hommage à Louis Delâge qui a su proposer un modèle plus accessible.

Delage 11 CV DE Torpédo transformable par Autobineau. Cette filiale de Letourneur & Marchand a pour vocation de proposer des carrosseries en petite série. Copyright Delage 11 CV DI, 2121 cm3, 1923 à 1928 Depuis la guerre, le réseau routier français s'est amélioré. Les performances de la DE deviennent insuffisantes pour nombre d'acheteurs, sauf quand elle est carrossée de manière légère, notamment en torpédo ou avec des habillages en similicuir, selon le brevet Weymann. Pour remédier à cette situation, la 11 CV type DI exposée au Salon de Paris 1923 est dotée d'un 4 cylindres monobloc à culbuteurs avec vilebrequin à plateau pris dans la masse et monté sur cinq paliers, qui tourne sans aucune vibration. Avec ce moteur peu poussé, la vitesse normale ne dépasse pas les 90 km/h.

Publicité presse Delage, 1923. " Rapide et Silencieuse. Elle passe : C'est une Delage ". L'offre est simple, avec deux versions : 4 cylindres 11 CV et 6 cylindres 20 CV. Hélas, l'étude pas suffisamment aboutie de cette mécanique laisse apparaître quelques faiblesses. Les culbuteurs se dérèglent rapidement en marche, ce qui est fâcheux pour l'image de Delage. L'ingénieur Frégal Escure en charge du projet initial s'attache à corriger ce dysfonctionnement. Une fois mise au point, la carrière de la 11 CV type DI reprend son envol. 9 284 exemplaires sont produits, auxquels il faut ajouter les versions S et SS (202 et 781 exemplaires).

Delage DIS Torpedo par Kelsch, 1927. Copyright Delage 8 CV D4, 1480 cm3, 1933 à 1934 De 1929 à 1932, Delage se concentre uniquement sur sa gamme 6 et 8 cylindres. Aucune 4 cylindres ne figure au catalogue. Mais les effets du krach boursier résonnent toujours en France. Le marché des berlines moyennes semble moins impacté sur celui des voitures de prestige. La mode est aux 8 CV. Citroën propose la Rosalie, Peugeot la 301, Renault la Monaquatre, etc ... et Delage rien. A défaut de vendre en quantité des 6 et 8 cylindres, le constructeur de Courbevoie met au point une nouvelle 4 cylindres qui rentre dans cette catégorie. Le type D4 est présenté au Salon de Paris 1933. Maurice Gaultier a conçu un 4 cylindres dérivé du 8 cylindres de la D8-15. Ce petit 1480 cm3 développe 40 ch. Il est monté sur un châssis de 6 cylindres type D6-11 raccourci. La finition similaire à celle de la D6-11 convient parfaitement à la clientèle visée, qui s'offre une voiture compacte luxueuse. Elle séduit un public qui veut toujours rouler en Delage, mais qui n'a plus les moyens de s'offrir une 6 cylindres. Une D4 vaut 25 % de moins qu'une D6-11. Un inconvénient persiste : les 40 ch doivent animer un châssis et une carrosserie dont le poids ne s'est pas réduit dans les mêmes proportions.

Catalogue publicitaire Delage, 12 pages Delage, 6 cylindres Delage 14 AH, 2389 cm3 (1911), 15 CV AH 2, 2562 cm3 (1911 à 1913), 14 CV AK, 2662 cm3 (1913 à 1915) et 13 CV BK, 2662 cm3 (1915 à 1918) Louis Delâge veut monter en gamme, tandis qu'Augustin Legros préfère assurer l'existant avec ses voitures de taille moyenne, domaine dans lequel le constructeur excelle. La grogne s'installe entre les deux responsables de la marque. Louis Delâge admet de moins en moins bien les avis contraires aux orientations qu'il détermine. Un compromis se dessine finalement, même si ce sont pour l'essentiel les idées de Louis Delâge qui l'emportent. Pour son moteur aussi compact que possible, c'est bien toujours une " petite voiture ", mais par sa cylindrée et sa souplesse, les types AH et AH2 font franchir à Delage un pas évident vers le marché de la voiture de luxe. Le capot moteur est un peu plus long pour bien afficher aux yeux de tous dans quelle catégorie se situe la voiture. Les moteurs 6 cylindres sont alors réservés aux voitures de grand luxe. Louis Delâge prend le risque de démocratiser leur utilisation.

Publicité Delage, 1912 pour la nouvelle Delage 6 cylindres. Les premières Delage étaient des voitures légères utilisant des moteurs fabriqués par d'autres. Les victoires en compétition ont forgé en quelques années l'image de sérieux et de fiabilité des Delage, permettant au jeune constructeur de monter en gamme dans les années 1910. Delage 20 CV CO, 4524 cm3, 1916 à 1921 La guerre terminée, Delage reprend comme tous ses confrères, du moins ceux qui ont survécu à ces années sombres, la production automobile. La plupart relancent simplement leurs modèles de 1914, en l'état. Peu nombreux sont ceux qui ont eu la volonté et les moyens de préparer l'avenir pendant le conflit. Avec son modèle 20 CV type CO développé à partir de 1915, et livré à une centaine d'exemplaires aux militaires dès 1916, avec un moteur de 4 litres, Delage a un coup d'avance sur nombre de ses concurrents. Les quelques défauts de jeunesse détectés à l'issue d'une utilisation intensive par les officiers d'état-major ont tous été corrigés.

Louis Delâge au volant d'une 20 CV CO au Galibier en 1916. Louis Delâge est plus qu'un constructeur, c'est un véritable automobiliste, qui tient à superviser la conception de ses voitures. Il les conduit lui-même afin d'être le premier à découvrir les éventuels défauts, et de s'assurer que rien ne lui est caché. Copyright La 20 CV CO est un 4524 cm3 de 72 ch. Nouveauté majeure, elle et équipée de freins sur les quatre roues, et non plus seulement à l'arrière. Elle est disponible avec trois longueurs d'empattement, 3,10 mètres pour le châssis sport, 3,43 mètres pour le normal et 3,67 mètres pour le long. La voiture est immédiatement bien accueillie en France et à l'étranger. Certes, elle n'a pas le prestige d'une Hispano-Suiza, même si le soin apporté aux brochures peut le laisser penser, mais le prix n'est pas non plus du tout le même. Malgré les commentaires élogieux qui accompagnent la commercialisation de la CO, les commandes ne sont pas suffisamment nombreuses pour faire tourner l'usine de Courbevoie. Le marché est en effet saturé de véhicules vendus comme surplus de guerre, notamment de marques américaines. D'autre part, la CO est rapidement dépassée par les nombreuses nouveautés conçues après la guerre. Parmi celles-ci, il faut citer l'Hispano-Suiza H6 née en 1919, qui va donner bien du fil à retordre à Louis Delâge, tant elle va s'imposer sur le marché français de la voiture de grand Luxe. 1 390 exemplaires de la 20 CV CO sont produits.

Delage 20 CV CO , 1920. L'Hispano-Suiza H6 fait figure d'épouvantail pour tous ceux qui tentent de conquérir le marché du très haut de gamme, tant elle semble aboutie. Copyright Louis Delâge n'hésite pas à donner de sa personne quand il s'agit de faire parler de ses automobiles. Aussi, du 15 au 20 août 1920, il effectue un tour de France de 5 000 kilomètres à bord d'une Delage CO. Le fait qu'un patron aussi réputé s'engage personnellement pour promouvoir son automobile fait un grand effet auprès du public. En juin 1921, son fils Pierre s'engage dans une aventure similaire, en faisant le tour d'Espagne en sept jours, sur des routes jugées impraticables. D'autres exploits de ce type seront réalisés en 1922 à bord d'une 11 CV.

Cette publicité de presse met en avant l'exploit d'une Delage qui vient de parcourir le tour de France en six jours. Le texte ne précise pas que c'est Louis Delâge qui a tenu le volant. Delage exploite habilement son adresse sur les Champs-Elysées, où il a ouvert un hall d'exposition et son siège social en 1919. Louis Delâge a tellement confiance en sa 20 CV CO qu'il accorde une garantie contre tout vice de construction ou de matière pendant tout le temps où elle reste la propriété de l'acheteur initial. Cette garantie se poursuit après la revente, à condition que la voiture ait fait l'objet d'une visite ou d'une remise en état en usine. Delage 22 CV Grand Sport et CO2, 4524 cm3, 1921 à 1924 L'ingénieur Arthur Michelat quitte l'entreprise en 1920 suite à un différent avec Louis Delâge. Il est remplacé par Charles Planchon, un autre Gadz'Arts, accessoirement cousin germain de Louis Delâge. Sa première mission est de donner naissance à la Grand Sport (GS) qui, grâce à un nouveau dessin de la culasse, offre 85 ch, contre 70 ch pour la CO. Chez Delage, on ne parle plus de voiturette, mais de Grand Sport. Le constructeur s'éloigne encore un peu plus de la voiture populaire. Le nom de Grand Sport peut s'entendre sur un châssis court quand il est habillé en torpédo, mais il paraît plus incongru sur une limousine à châssis long.

Trois modèles constituent la gamme : 6 cylindres 20 CV CO, 4 cylindres 15 CV DO, et 22 HP Grand Sport. Léon Rimbert, bras droit de Louis Delâge, est chargé de la communication. La publicité Delage particulièrement dépouillée cherche à produire un effet chic. Le fond blanc, la simplicité des traits, un texte réduit et le choix des termes révèlent une vision précise de la communication souhaitée par la marque. La Grand Sport devient le type CO2 en 1922 et 1923. Ce changement de nom semble résulter du désir d'abandonner celui de GS, peu adapté. Par rapport à la CO, son moteur est redessiné, avec une distribution à soupapes en tête qui permet de faire passer la puissance à 88 ch. Cela permet à Delage d'écouler l'important stock de châssis qui s'entasse. Il est produit environ 1 390 châssis CO, 100 châssis Grand Sport et 200 châssis CO2.

Delage C02 Torpedo habillée par " La Carrosserie Française ". Un second pare-brise et une petite capucine arrière protègent les passagers. Copyright Delage 30 CV GL, 5954 cm3, 1924 à 1926 Au Salon de Paris 1923, un grand châssis attire l'oeil des visiteurs. Louis Delâge a tenu ses engagements. Certes, il produit en quantité des 11 CV et des 22 CV, mais il n'a pas perdu de vue son rêve de toujours, celui de rivaliser avec les prestigieuses Farman 40 CV, Isotta Fraschini Tipo 8, Rolls-Royce Silver Ghost, Hispano-Suiza H6 et autre Renault 40 CV. Louis Delâge reste pour l'instant discret sur ce projet. Il ne veut pas non plus froisser son ami Augustin Legros qui reste attaché aux voitures légères. Le châssis en question doit être encore perfectionné pour ne souffrir d'aucun défaut. Il reste par ailleurs à Courbevoie des châssis 22 CV CO2 à liquider, et les outillages pour un tel modèle ne sont pas près. Quelques informations complémentaires sont dévoilées après le Salon. Delage travaille sur un moteur de près de 6 litres. Trois châssis seront proposés : sport de 3,40 mètres, normal de 3,62 mètres, et sleeping de 3,85 mètres. Ce dernier deviendrait le plus long de toute la production automobile européenne. Finalement, c'est en avril 1924 que Louis Delâge dévoile l'identité de la 30 CV GL (Grand Luxe). La Grand Luxe a été étudiée sous la responsabilité de Maurice Sainturat. Hotchkiss l'avait chargé de concevoir un puissant châssis de luxe sous le nom de projet AK, qui hélas n'a pas été mené à son terme. C'est à ce moment qu'il a fait la connaissance de Louis Delâge, qui l'a invité à le rejoindre. Avec l'objectif de poursuivre ses travaux, il a quitté Saint-Denis pour Courbevoie avec ses notes, calculs et croquis.

Omnia, novembre 1924. La sobriété et le bon goût caractérisent cette réclame pour la 30 CV et la 11 CV. Maurice Sainturat a exigé de travailler en toute autonomie. Le cahier des charges qui lui a été soumis imposait de créer une voiture aussi confortable que possible, douce et silencieuse, donnant une impression de sécurité absolue, qui puisse se satisfaire d'un entretien simple, et qui soit d'une fiabilité à toute épreuve. Pour le reste, il était tenu en dehors de toutes les contingences habituelles d'un bureau d'études. La 30 CV GL répond aux attentes de Louis Delâge. Le châssis affiche un équilibre irréprochable. Le 6 cylindres de 5954 cm3 développe 108 ch sur les versions " normal " et sleeping, et 130 ch sur la version Sport. La vitesse maximale est de 105 km/h pour les deux premières pour un poids en ordre de marche de 2 200 kg, et de 130 km/h pour le châssis Sport, pour un poids en ordre de marche de 1 500 kg. Le type GLS à deux arbres à cames en tête est aussi mieux doté techniquement. Il dispose de 170 ch et peut rouler à 145 km/h. Louis Delâge possède enfin son modèle capable de contrer Hispano-Suiza - une obsession semble- t-il - tout en conservant " l'esthétique " Delage, même si ce n'est pas forcément une bonne idée. La GL est toutefois en retrait par rapport à l'Hispano-Suiza H6 sur deux points : la simplicité de conception et la légèreté. Plus lourde et plus complexe que sa concurrente, la GL est plus fragile et affiche des performances inférieures. C'est hélas un échec commercial. Sa carrière prend fin avec au compteur 200 châssis produits, dont 20 châssis sport (GLS). Maurice Sainturat quitte Delage sans demander son reste. Louis Delâge pense un moment offrir à la GL une succession, et fait homologuer en juillet 1927, alors que la marque est en pleine gloire sportive, un modèle GN à moteur à 8 cylindres en ligne, de près de 8 litres de cylindrée. C'est en quelque sorte une GL à laquelle on a ajouté deux cylindres. Cela aurait été une 45 CV fiscaux de 130 ch réels. La mévente des autres modèles de la gamme, qui contraste étonnamment avec les succès en compétition, incite Louis Delâge à une certaine prudence. L'étude est abandonnée. Delage 17 CV DM, DMS et DMN, 3180 cm3, 1926 à 1929 La GL en fin de vie n'a pas trouvé son public. L'ambitieux projet GN a été abandonné. Delage se recentre sur le projet d'une voiture 6 cylindres plus modeste, appelée à une plus large diffusion, qui devra tenir le haut de gamme. Pour étudier ce nouveau modèle, il faut à Louis Delâge un homme de valeur, un grand technicien. Maurice Gaultier, dont les militaires ont eu la tête après les déboires que Delage a rencontrés avec la production d'obus pendant la Grande Guerre, reprend du service. Augustin Legros, avec l'assentiment de Louis Delâge, est allé le chercher chez Georges Irat. Les " anciens " de la maison sont heureux de le retrouver. Dix après la fin de la guerre, le monde a changé. Et nombreux sont ceux qui pensent que l'homme a payé sans doute un peu cher les difficultés d'alors. Pour l'élaboration de ce modèle intermédiaire, le cahier des charges est une fois encore très clair. Le luxe de la 17 CV DM doit être au niveau de celui de la GL. Son silence de marche doit surclasser toute la concurrence, française et étrangère. Ses lignes doivent être pures, et aucun câble ni fil ne doit dépasser. La prochaine 17 CV ne doit pas dévier du style et des principes de production d'une vraie Delage. Maurice Gaultier reprend à son compte certains travaux qu'il a développé chez Georges Irat.

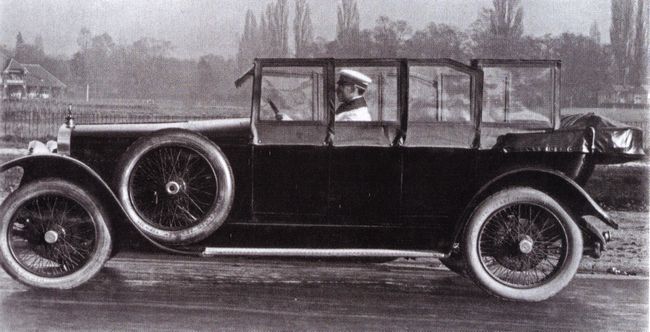

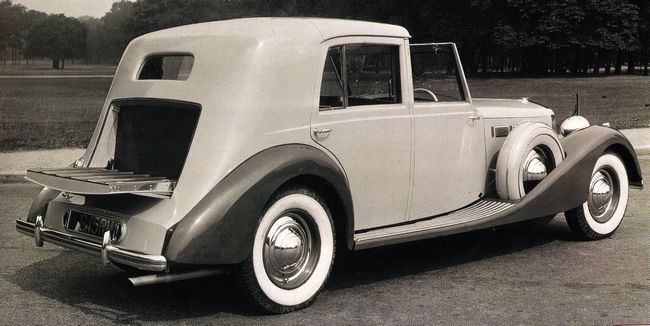

Delage DM Limousine par Baldenweg de Genève, 1926. Copyright Trois versions équipées du même 6 cylindres de 3180 cm3 sont proposées : DM de 62 ch sur châssis de 3,50 mètres d'empattement, DMS à vocation sportive de 78/80 ch sur châssis court de 3,22 mètres et DMN de 62 ch sur châssis allégé de 3,39 mètres. Les carrossiers français, britanniques ou suisses (Graber) s'emparent avec gourmandise et talent de ces châssis. En créant un moteur silencieux, Maurice Gaultier comble Louis Delâge. Certes, la puissance est réduite d'environ 40 % par rapport à la GL, mais le poids du châssis est aussi nettement inférieur. La DM va aussi vite qu'une 30 CV GL, mais consomme moins d'huile et de carburant que son aînée. L'espace est toutefois un peu moins généreux pour les passagers. Remarquablement bien finie, assurant un silence de marche et une souplesse exceptionnelle, la DM surclasse la plupart de ses concurrentes françaises et étrangères. La première DM sort de Levallois-Perret durant l'été 1926. Son premier Salon est celui de Paris en fin d'année. La presse française et britannique salue sa naissance. L'extraordinaire qualité de conception n'empêche pas quelques pépins. La mécanique sophistiquée exige des soins fréquents, une exigence que la concurrence ne porte pas au même niveau. On compte 2 227 exemplaires produits pour les DM et DMN, et 340 exemplaires pour la DMS.

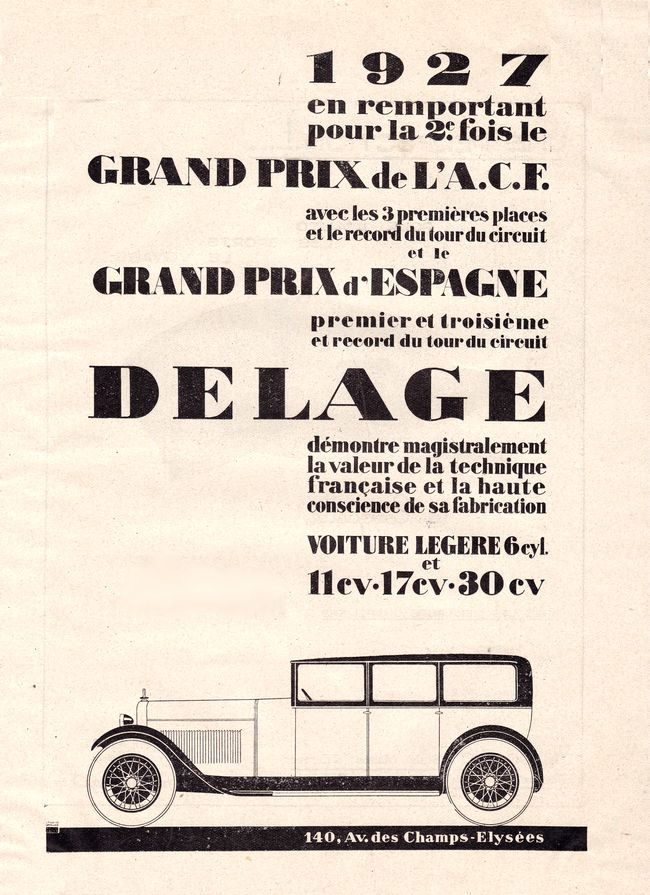

1927 est une année faste pour Delage en compétition. Tout commence avec le GP de l'ACF à Montlhéry le 3 juillet, ou trois voitures enlèvent les trois premières places. Moins d'un mois plus tard, le constructeur récidive en terminant premier sur le GP d'Espagne. Au GP d'Europe le 4 septembre sur le circuit de Monza, Delage n'engage qu'une voiture, qui se promène littéralement durant tout la course, terminant avec plus de 20 minutes d'avance sur une OM. Enfin, le 1er octobre, lors du GP de Grande-Bretagne, dernière épreuve au calendrier, disputé à Brooklands, trois Delage raflent les trois premières places, malgré la présence de six Bugatti décidées à en découdre. L'image de Delage profite de ces succès. Paradoxalement, 1927 est aussi la dernière année où la marque est présente en course. Arrivée au sommet, mais aussi contrainte à des mesures d'économie, Delage cesse tout engagement officiel à l'issue de la saison. Delage 12 CV DR 65 (2170 cm3) et DR 70 (2516 cm3), 1927 à 1929 Louis Delâge demande à Maurice Gaultier de se pencher sur le cas d'une 6 cylindres de cylindrée franchement réduite. Ce moteur simple et économique devra conserver le style des mécaniques Delage. Le risque est de concevoir un ensemble sans ambition, mou à l'usage. Gaultier donne naissance à la 12 CV DR 65. Ce nombre 65 fait référence à l'alésage. L'empattement est celui de la DMS, les voies celles de la DM. Le 2170 cm3 ne dispose que de 38 ch. C'est dérisoire pour une 6 cylindres. Sur route, une simple 11 CV DI à 4 cylindres ne fait qu'une bouchée de la DR 65. Ses seuls atouts sont son confort et sa douceur de fonctionnement. Maurice Gaultier, en bon exécutant, n'a fait que répondre aux exigences de Louis Delâge, sans se faire d'illusion sur le résultat. Aussi, en bon ingénieur et en fin tacticien, car il connaît bien son patron, il a parallèlement mis au point une version poussée qui dispose d'un alésage de 70 mm. Les 350 cm3 supplémentaires permettent un gain de 7 ch. La 12 CV DR 65 n'apparaît plus au tarif d'octobre 1927, elle est remplacée par la 14 CV DR 70. Même si cette 14 CV DR 70 n'est pas, et de loin, la meilleure des Delage, car encore peu puissante, gourmande en carburant et d'un confort très relatif, elle répond pourtant à la demande du marché, qui s'en satisfait. Louis Delâge tient là le modèle que lui réclame ses concessionnaires. Afin de faire taire les rumeurs concernant les supposés défauts de la 14 CV, Pierre Delâge, qui n'en est pas à son premier défi, se lance à bord d'une 14 CV DR 70, entre le 29 mai et le 2 juin 1928, sur un trajet de 5 677 kilomètres " en étoile " à travers la France. Outre le fait de démontrer la fiabilité de l'auto, l'enjeu est de respecter scrupuleusement un planning de marche pré-établi. Cela n'a rien d'évident dans un pays où les routes secondaires sont dans un état pitoyable, où l'on tombe sans cesse sur des voitures à cheval, et où la signalisation est encore balbutiante. L'ACF ayant refusé de contrôler cet exploit, Delage a invité un journaliste, L. Cazalis, de La Vie Automobile, à participer à la démonstration. Parallèlement, un huissier a été délégué dans les différentes villes de destination pour relever le kilométrage inscrit au compteur. Outre cette expérience qui sera largement utilisée à des fins publicitaires, la 14 CV va s'avérer être une automobile d'une incroyable robustesse, plusieurs d'entre elles roulant encore dans les années 50. Delage a produit 5 296 exemplaires des DR 65 et 70.

En cinq jours, Pierre Delage parcourt un trajet de 5 677 km à bord d'une Delage, qui va de Brest à Nice, de Nice à Dunkerque, de Dunkerque à Biarritz, de Biarritz à Strasbourg, et de Strasbourg à Brest. L. Cazalis, l'un des rédacteurs du magazine " La Vie Automobile ", participe à ce raid à bord de la voiture, en compagnie de Pierre Delâge, et d'une troisième personne. Delage 14 CV DS (2516 cm3) et 17 CV D6 (3045 cm3), 1930 à 1933 Les 14 et 17 CV sont remises au goût du jour au début des années 1930. Maurice Gaultier s'est inspiré de ses récents travaux sur la 8 cylindres D8, en retirant simplement deux cylindres. Les cotes des cylindres sont les mêmes que sur la D8, ce qui permet d'utiliser les mêmes pistons et bielles, et d'usiner les vilebrequins sur des machines communes. Le 6 cylindres de 2516 cm3 de la DS commercialisée en 1931 dispose de 60 ch. Celui de la D6 disponible dès 1930 compte 72 ch pour 3045 cm3. La DS présente au catalogue jusqu'en 1933 se vend à 1 070 exemplaires. La D6 proposée jusqu'en 1932 est diffusée à 1 160 exemplaires.

En 1930, Louis Delâge a enfin réalisé son rêve : ne proposer que des automobiles de très haut de gamme, en 6 ou 8 cylindres. Les D6 et DS sont les dernières " vraies " Delage, avant la reprise en main de la marque par Delahaye.

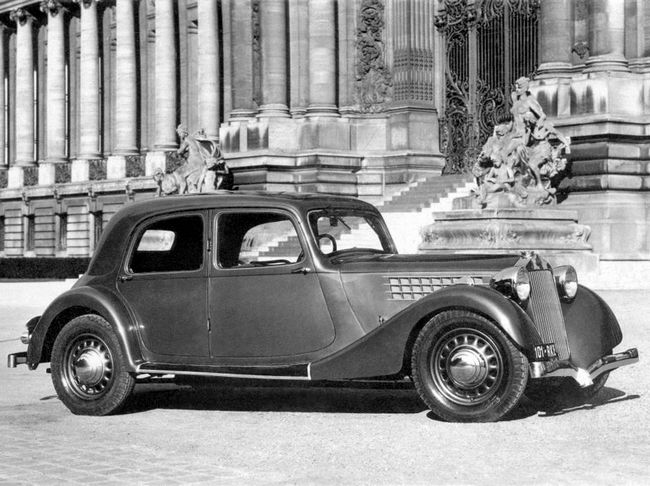

De 1929 à 1932, la gamme Delage ne compte plus de motorisation 4 cylindres, mais uniquement des 6 et 8 cylindres. Le constructeur reviendra aux 4 cylindres par nécessité en 1933 avec la D4. Delage 11 CV D6-11 et D6-11 S, 2111 cm3, 1933 et 1934 Les DS, D6 et D8, trop chères en temps de crise, se vendent mal. Les clients, de plus en plus rares, deviennent aussi de plus en plus exigeants. De nouveau, les agents se plaignent de ne rien avoir à vendre qui corresponde aux réalités du marché. Pour tenter d'enrayer cette tendance, Delage présente au Salon de Paris 1932 la 11 CV type D6-11 à roues avant indépendantes. Son 6 cylindres est un 2101 cm3. Jamais Delage n'a proposé un 6 cylindres d'aussi faible cylindrée. Mais il n'est pas question d'en faire une voiture qui se traîne comme la 12 CV DR 65. Sa production démarre en avril 1933.

Conduite intérieure D6-11. Delage tente se diversifier, et commercialise un hors-bord " Baby ". C'est le plus petit modèle dans une gamme qui compte des embarcations mesurant jusqu'à 5,50 mètres. Copyright Maurice Gaultier est parvenu à tirer 63 ch d'un moteur très carré, d'une course de 75,5 mm et d'un alésage de 75 mm. La 11 CV D6-11 roule à 110 km/h. Son empattement n'est inférieur que de 5 cm par rapport à la 17 CV D6. Le type D6-11 S sur châssis court affiche 68 ch. Louis Delâge fonde de grands espoirs sur cette nouvelle D6 pour redresser la barre. Hélas, la mise au point du moteur n'est pas encore totalement terminée lors du lancement de la voiture, ce qui va la desservir auprès d'une clientèle par ailleurs peu habituée aux petits 6 cylindres tournant très vite.

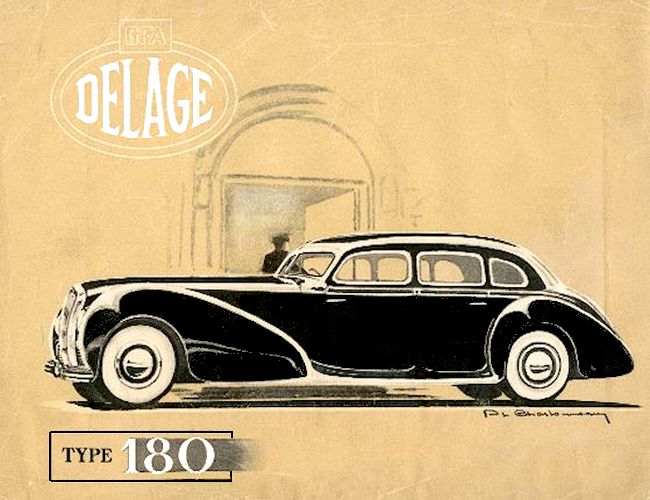

Delage D6 par Letourneur & Marchand, 1934. Copyright Delage 15 CV D6-65 et D6-80, 2678 cm3, 1934 et 1935 Sans Maurice Gaultier parti rejoindre Louis Renault, Louis Delâge sollicite son vieil ami Arthur Michelat. Il lui demande d'étudier pour une présentation au Salon de Paris 1934 de nouveaux modèles qui doivent s'inscrirent dans la tradition de luxe, de puissance et de modernité des " vraies " Delage. Il conçoit un nouveau 6 cylindres de 2678 cm3, disponible en version D6-65 de 65 ch, et D6-80 de 80 ch. Ce sont les modèles de la dernière chance si Delage souhaite conserver son indépendance. Il faut à tout prix trouver un moyen de relancer l'intérêt de la clientèle.

D6-65 1935. Louis Delâge a très tôt compris qu'une voiture doit avoir un visage. Avec Augustin Legros, ils ont conçu une face avant harmonieuse, immédiatement identifiable. Le radiateur Delage évoluera peu jusqu'à la fin de la marque dans les années 1950. Copyright Quelques innovations sont proposées, notamment une boîte à quatre vitesses et des freins hydrauliques à double circuit et graissage centralisé. Trois longueurs d'empattement sont au programme, court, normal et long. Les carrosseries sont réalisées à l'usine ou par des carrossiers. Les formes aérodynamiques se substituent progressivement aux formes carrées. Vaille que vaille, Louis Delâge fait face et continue d'avancer. Il n'est pas question d'abandonner sa marque, ses salariés, dont plusieurs travaillent avec lui depuis les débuts de l'épopée. Delage D8, 1930 à 1935 Le succès modéré de la 6 cylindres 30 CV GL produite de 1924 à 1926 n'a pas découragé Louis Delâge. Proposer la DM au sommet de la gamme ne peut être que provisoire. Quel que soit le contexte, il ne dévie pas de ses orientations, c'est-à-dire la montée en gamme. L'équipe de Maurice Gaultier planche depuis quelques mois sur un nouveau modèle. Les prototypes roulent, l'outillage est prêt, et le point de non-retour est dépassé. Louis Delâge, toujours attentif à ce qui se fait ailleurs, et notamment aux Etats-Unis, est impressionné par le niveau de perfectionnement atteint par les 8 cylindres en ligne US. Quelques-unes de ces voitures sont importées en Europe, où l'on entend parler dans la haute société des Gardner, Hupmobile, Marmon et quelques autres. Si des constructeurs américains indépendants sont parvenus à des résultats satisfaisants, la maison Delage avec son quart de siècle d'expérience doit être capable d'en faire autant, sinon mieux. La cible pour Louis Delâge reste l'incontournable Hispano Suiza H6.

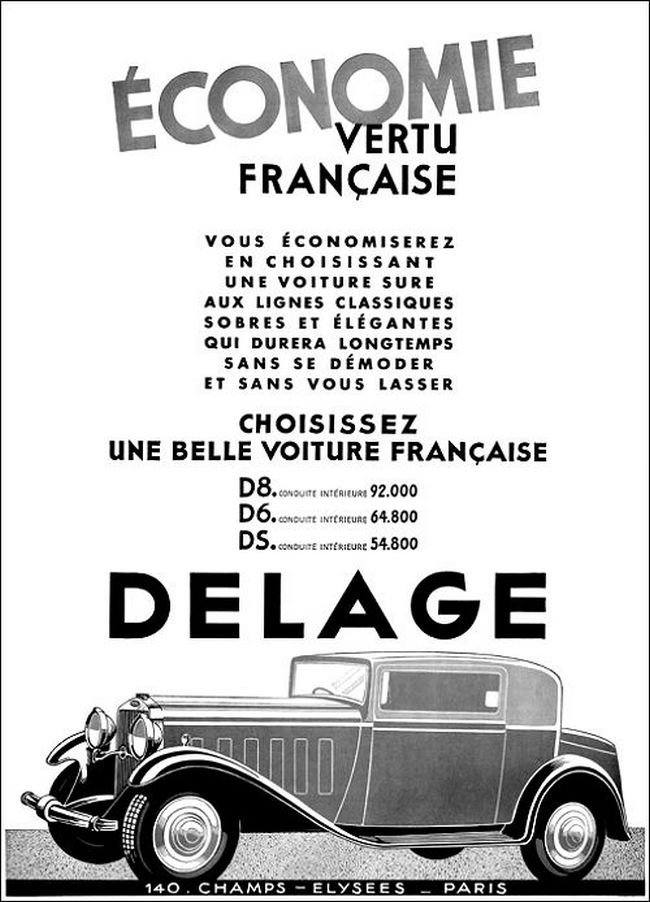

Delage D8 Berline par Binder, 1930. Malgré le succès relatif de la 30 CV GL, Delage ne renonce pas à proposer une voiture puissante et luxueuse. Henri Binder fait partie des grands noms de la carrosserie française. Copyright La Delage 23 CV type D8 est exposée au Salon de Paris 1929. Louis Delâge a retenu les leçons du passé. Par rapport à la GL, la D8 présente des dimensions plus raisonnables, et dispose d'un 8 cylindres en ligne plus noble, d'un silence quasi-absolu. Il cube 4060 cm3 pour 105 ch. Les enseignements de la course ont permis de concevoir un moteur qui tourne plus vite, d'une cylindrée moindre, peu gourmand en carburant. Le châssis reprend des solutions largement éprouvées sur les modèles 6 cylindres. Aux allures possibles sur les routes du début des années 30, la Delage D8 est à son aise. Son freinage est l'un des plus efficaces sur le marché. D'emblée, la voiture s'adresse à l'élite mondiale, et va en 1930 jusqu'à séduire le roi Gustave V de Suède, qui s'est déjà rendu acquéreur en 1928 d'une Delage GL. La même année, le gouvernement français offre à l'empereur d'Ethiopie Haïlé Sélasssie, à l'occasion de son couronnement, une limousine D8 carrossée par Saoutchik. Le roi Alexandre de Yougoslavie est un autre client de Delage. La voiture de Courbevoie est même comparée à la Rolls-Royce, y compris en Angleterre. Son slogan est d'une simplicité exemplaire, mais si parlant : " Une belle voiture française ". Elle est moins chère que ses concurrentes, mais tout aussi confortable et luxueuse, ce qui lui vaut un succès commercial indiscutable avec, toutes les versions confondues, près de 2 000 châssis produits.

Delage D8 Roadster, carrosserie d'usine, 1931. Copyright

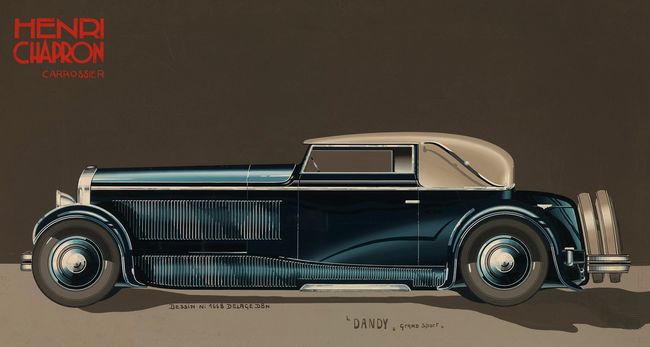

Delage D8 Sport Tourer par Chapron, 1931. Henri Chapron travaille sur châssis Delage depuis 1923. La D8 devient le cheval de bataille du carrossier. Il réalise nombre de belles carrosseries sur ce châssis, et les Delage de Chapron font le bonheur des spectateurs des concours d'élégance qui se déroulent en mars et avril à Monte-Carlo, Nice, Cannes, Saint-Raphaël, etc ... Copyright

Delage D8 Sport, carrosserie coach d'usine, 1933. Son capot est un des plus longs du marché, près de 1,80 mètre, entre la base du pare-brise et le bouchon de radiateur. Copyright Trois types de châssis sont inscrits au catalogue, normal (empattement de 3,43 mètres), long (3,64 mètres), et sport (3,30 mètres). En dépit de la période économiquement morose, ces châssis suscitent l'intérêt des plus grands carrossiers : Belvalette, Binder, Chapron, Fernandez et Darrin, Franay, Gallé, Kellner, Letourneur et Marchand, Million-Guiet, etc ... Ceux-ci apprécient les châssis Delage, grâce à l'harmonieuse proportion du radiateur et au rapport idéal entre le volume du compartiment moteur et celui du reste de la caisse. La rigidité des châssis permet par ailleurs de faire preuve d'audace. Le service carrosserie de l'usine dispose de ses propres dessinateurs et de ses compagnons. Eux aussi savent faire preuve de talent pour les quelques carrosseries maison inscrites au catalogue.

Delage D8 " Paris - type A ", par Chapron. Copyright

Delage D8 " Dandy"Grand Sport", par Chapron. Copyright Bien que la D8 soit à l'origine essentiellement conçue comme une automobile de luxe et de prestige, Louis Delâge ne résiste pas à la tentation d'en dériver immédiatement des versions plus poussées, dites S et SS, dotées de deux ou plusieurs carburateurs à la place de l'unique carburateur d'origine. Ces voitures sont couramment habillées de carrosseries plus légères. Les rapports longs permettent d'atteindre sans difficulté les 150 km/h et plus. Début février 1930, Robert Sénéchal, industriel, pilote de course automobile et aviateur français, concessionnaire Delage à Paris, réalise en plein hiver à bord d'une D8 sans préparation spéciale une tournée des capitales européennes, en l'espace de seulement huit jours. Le contrôle est réalisé sous l'égide de l'ACF. Le capot moteur est plombé. A bord, Sénéchal pilote l'auto, accompagné du journaliste Georges Fraichard, qui tient le carnet de bord. Le 9 février, à 19 h 45, la voiture s'arrête devant le magasin Delage des Champs-Elysées. Au cours de l'été, Robert Sénéchal entame à bord d'une D6 un raid de 7 278 km en dix jours, qui le conduit sur les plages, les cols et les villes d'eaux françaises.

Delage cesse la compétition automobile en 1927. Les raids à travers l'Europe deviennent un bon moyen de propagande pour faire connaître les qualités d'endurance des Delage. Des annonces dans la presse spécialisée rappellent ces exploits. Les raids font partie de la communication de Delage, au même titre que la course ou les concours d'élégance. Il s'agit d'opérations organisées dans des conditions difficiles, dont l'objet est de prouver au grand public la fiabilité et les performances des voitures de la marque. L'engagement occasionnel de Louis Delâge sur les premiers raids, puis plus tard de son fils Pierre, apporte encore un peu plus de crédit au fait que tout homme est capable de réaliser de telles performances, à condition de posséder une Delage ! Ces raids sont bien pratiques, car ils permettent de ne communiquer qu'en cas de victoire ...

L'arrivée à Paris de la Delage D8 au magasin des Champs-Elysées, qui, pilotée par Robert Sénéchal, a bouclé en une semaine le circuit des capitales : Paris, Madrid, Barcelone, Monte-Carlo, Rome, Venise, Berlin, Paris. A droite sur la photo, Louis Delâge, au centre, Robert Sénéchal. Copyright Au Salon de Paris 1933, la D8-15 s'ajoute aux D8 et D8S. Sa plus modeste cylindrée de 2668 cm3 est mieux adaptée au contexte de crise. Elle remplace les 17 CV D6 et 14 CV DS, deux modèles trop chers sur leur segment de marché. Son châssis est plus long mais aussi plus étroit que celui de la D8. La D8-15 ne possède pas le même équilibre visuel que les modèles qu'elle remplace. Afin de comprimer le prix de revient, le standing a été revu à la baisse. Ce modèle semble bien mal armé pour redonner de la vigueur au carnet de commandes. Au Salon de Paris 1934, les D8-85 et D8-105 prennent le relais des D8 et D8S. Le 8 cylindres de 3570 cm3 affiche respectivement 85 et 105 ch. Delage, de 1905 à 1914 Delage assemble des voitures à Levallois-Perret à partir de 1905. L'usine, initialement installée rue Cormeilles, déménage dans la même ville, rue Baudin, en 1907. Chez Delage, on ne parle pas de série. Il convient plus d'évoquer un assemblage simultané de voitures ayant toutes une base commune et des composants semblables. Chaque client précise ses goûts et ses besoins. En 1909, 18 équipes s'activent parallèlement à Levallois-Perret. Chacune a en chantier simultanément trois à quatre voitures. Les châssis sont habillés par des carrossiers extérieurs. Ceux qui travaillent de manière régulière avec l'usine disposent d'un stock de carrosseries. Ainsi, les délais pour obtenir une livraison restent très raisonnables. En 1910, Louis Delâge définit trois orientations majeures pour les années à venir : dissocier la responsabilité de la conception et de la fabrication, produire des véhicules de classe supérieure sans renoncer à la légèreté, et s'engager massivement dans la course automobile au plus haut niveau. Arthur Michelat étudie les châssis des voitures de course. Les résultats ne se font pas attendre, et les Delage sont classées 1ère, 3ème et 4ème dans la Coupe des Voitures légères disputée en juin 1911 à Boulogne-sur-Mer. Louis Delâge, après cette victoire retentissante, marque un temps d'arrêt en compétition. Des pilotes indépendants prennent le relais, et participent au Rallye de Monaco ou au Tour de France automobile. Les résultats en course génèrent de nombreux articles dans la presse. L'objectif est atteint. Des encarts publicitaires permettent d'enfoncer le clou.

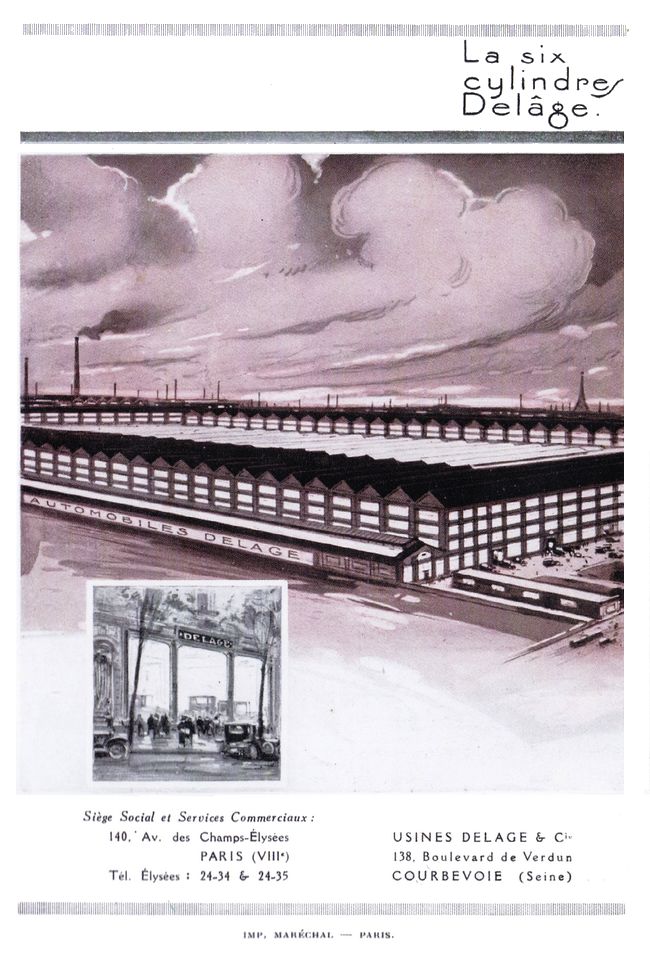

Omnia, N° 309, 2 décembre 1911. Le spécialiste de la petite voiture construit des voitures de plus en plus grandes. Louis Delâge instaure en 1911 pour ses employés un système de jours de congés payés acquis en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise. En opérant ainsi, il fidélise son personnel, et prend une longueur d'avance un quart de siècle avant les événements du Front populaire de 1936. Les effectifs de son usine progressent. En 1911, elle compte 254 personnes qui produisent 750 voitures. En 1912, le registre du personnel mentionne 315 salariés pour 1 000 voitures, en 1913 ce sont 552 personnes qui fabriquent 1 300 voitures. En avril 1913, le journal " La Pratique automobile " consacre une page entière à Louis Delâge, dans la rubrique " Les grandes figures de l'automobile ". Son rédacteur en chef revient sur ses nombreux succès et évoque les projets en cours. Il est impressionné par cet homme, qui parti de rien, avec pour principale ressource ses compétences et son envie de réussir, se retrouve huit ans après à la tête d'une imposante et magnifique usine aux portes de Paris. Le journaliste admire son intelligence, sa capacité de jugement, sa persévérance et sa force de travail. Avec Louis Delâge, tout est structuré, hiérarchisé. Ce patron est un véritable chef d'orchestre, qui a autant le sens des affaires que celui de la communication. Les installations de Levallois-Perret sont devenues trop exiguës. Louis Delâge, pour se donner les moyens de monter en gamme, entreprend en 1912 la construction d'une nouvelle usine à Courbevoie. Les premiers terrains ont été achetés en 1911. Cette implantation a nécessité l'acquisition d'une trentaine de parcelles, depuis le petit jardin jusqu'à des surfaces supérieures à un hectare. A final, l'usine Delage va occuper un terrain de 5,5 hectares. Augustin Legros organise une usine rationnelle. Sa toiture est typique de l’architecture industrielle du début du 20ème siècle. Elle est formée d’une succession de toits à deux versants de pente différente. Le plus court, orienté nord, est vitré, et laisse passer la lumière en évitant l’effet de serre, ce qui offre de meilleures conditions de travail aux ouvriers. En voyant sortir de terre ces bâtiments, les concurrents, impressionnés, expriment leur surprise en pensant au fond d'eux-mêmes que Louis Delâge est atteint d'un vent de folie, et qu'il voit bien trop grand. Mais pour l'instant, son usine donne une parfaite illustration de sa réussite.

La construction de l'usine de Courbevoie a été lancée en 1912. Louis Delâge est convaincu que de jolis bâtiments font une excellente publicité à sa marque. La preuve par cette annonce des années 1920. Les victoires des Delage en course sont extrêmement bénéfiques sur le plan promotionnel. On ne tarit pas d'éloges sur ce jeune industriel qui, à moins de 40 ans, a construit sa propre usine. Louis Delâge trouve de nouveaux commanditaires, et de nouveaux fonds lui sont avancés. C'est à cette époque qu'il acquiert au bord de la Seine sa propriété du Pecq en Seine-et-Oise. Louis Delâge préfère éviter les banquiers quand il a besoin de fonds pour faire grandir son affaire. Les investisseurs privés lui inspirent plus confiance. L'usine de Courbevoie enfin opérationnelle, il cède celle de Levallois-Perret à la société des Chocolat Meunier. Les fonds obtenus l'aident à poursuivre son développement. Avant la guerre, Delage reste un constructeur de taille moyenne avec un peu plus de 1 000 voitures par an, quand Renault et Peugeot caracolent à plus de 5 000 unités. Darracq, Berliet et De Dion-Bouton sont aux environs de 3 000. Panhard, Unic, Delahaye et Chenard & Walcker naviguent entre 1 500 et 2 000 unités. La Grande Guerre L'ordre de mobilisation générale est placardé sur tous les murs le 1er août 1914. Les hommes sont appelés à prendre les armes, qu'ils soient ouvriers ou cadres. Seuls les plus anciens restent, soit 10 % environ des effectifs, qui comptent à la veille de la guerre 725 personnes. La production de châssis avec moteur pour voiture de tourisme est quasiment arrêtée, à l’exception de quelques commandes pour des clients privilégiés, qui sont livrées jusqu'à l'été 1915, et pour des voitures de liaison destinées à l'état-major de l'Armée. Ensuite, Delage est l'un des rares constructeurs à obtenir des marchés des autorités, mais il s'agit surtout de camions et de camionnettes. Fin 1915, le gouvernement impose à Louis Delâge une reconversion dans la production d'obus. Augustin Legros confie cette responsabilité à Maurice Gaultier. L'usine fonctionne alors jour et nuit. La montée en cadence est laborieuse, et les produits livrés sont de piètre qualité. Par conséquent, ils sont régulièrement refusés par les responsables de l'armement. Des accidents mortels surviennent sur le front en raison de l'éclatement inopiné des obus fabriqués chez Delage. Les contrôleurs militaires exigent une surveillance plus sévère des productions. Le nombre de pièces refusées prend des proportions inquiétantes. Maurice Gaultier malgré ses efforts ne parvient pas à redresser la situation. Les militaires exigeront à la fin de la guerre sa démission. Il se relancera avec succès chez Georges Irat. En attendant, la production est réorganisée. La mise en place d'un système de transport automatique des obus d'un poste à l'autre permet un accroissement de la productivité, et un contrôle plus efficace de la qualité. Faute d'hommes, Augustin Legros fait de plus en plus appel à une main d'oeuvre féminine, aussi efficace et moins coûteuse ... Delage est aussi choisi comme sous-traitant pour fabriquer des pièces destinées aux fusils et aux fusils mitrailleurs. Il produit également des éléments pour des moteurs d'avions Renault. Toutes ces productions nécessitent de gros investissements en machines diverses. Delage, fin des années 1910, début des années 1920 A la fin de la guerre, Delage emploie 1 100 personnes. Avec l'arrêt des commandes militaires, Delage doit, dans la douleur, se séparer d'une part importante de son personnel dévoué, qui peine à retrouver un emploi. A Courbevoie, les bénéfices engendrés par ces fabrications de guerre sont réinvestis dans l'agrandissement de l'usine et dans l'acquisition de nouvelles machines. Pierre Delâge, le fils de Louis, qui a interrompu ses études à l'Ecole des Arts et Métiers de Paris en raison de la guerre, intègre l'entreprise familiale. Il y fait un stage dans les principaux services, pour parfaire ses connaissances techniques, et se préparer à terme à prendre la direction de l'entreprise.

Démobilisé, Arthur Michelat (à gauche) et Augustin Legros (à droite) rentrent à Courbevoie. Les rapports entre Michelat et Louis Delâge (au centre) se tendent. Il quitte la firme en 1920. Copyright Le redémarrage économique du pays est laborieux. Les affaires restent difficiles. L'inflation est galopante, les matières premières sont difficiles à obtenir, dans de nombreux métiers, on peine à trouver du personnel qualifié. Les annulations de commandes se succèdent, et quand les voitures sont effectivement vendues, le prix doit être réajusté à la sortie de l'usine en raison de la hausse des prix, ce qui est source de litiges ... L'usine produit plus qu'elle ne vend, les stocks gonflent. Cela impacte les résultats financiers. En avril 1919, pour asseoir la notoriété de sa marque, Louis Delâge se porte acquéreur d'un élégant hôtel particulier dans la capitale, au 140 avenue des Champs-Elysées. Celui-ci, transformé en magasin d'exposition, devient l'un des endroits les plus à la mode du Paris des années 1920. C'est à partir de cette adresse que vont avoir lieu les départs et arrivées des différents raids que Louis Delâge s'apprête à organiser. Il en fait son véritable QG, laissant le soin à Augustin Legros de diriger l'usine de Courbevoie.

Les deux adresses de Delage sont illustrées au dos de cette brochure de 1923, d'un part celle des Champs-Elysées où est installé le hall d'exposition, d'autre part celle de l'usine de Courbevoie. La guerre a laissé quelques traces dans les mémoires. Louis Delâge devra attendre plus de dix ans avant de se voir remettre la Légion d'honneur. L'obtention tardive de cette décoration lui permettra de clore définitivement toutes les controverses nées en temps de guerre. Mais auprès de sa clientèle, l'industriel n'a rien perdu de son prestige.

Louis Delâge au volant de l'une de ses automobiles à l'arrivée d'un raid devant la vitrine de son hall d'exposition sur l'avenue des Champs-Elysées. Copyright Louis Delâge mène la vie aisée d'un puissant industriel. Son caractère ressemble à celui de la plupart des grands patrons de l'époque. L'homme est autoritaire, et plus se précise sa réussite, moins il supporte la contradiction. Dans ses affaires et avec ses employés, il fait preuve de peu de largesse financière. Pour son usage personnel, c'est autre chose. Il s'installe Avenue du Bois à Paris, tout en conservant sa propriété du Pecq, et achète une magnifique villa à Saint-Briac en Ille-et-Vilaine. C'est un lieu de villégiature apprécié des grandes fortunes, dont il devient un habitué très en vue.

Affiche Delage, 1920. Notez le texte en français " la voiture chic " et l'adresse du distributeur à New York. Delage exporte, et ne se prive pas de s'appuyer sur l'image haut de gamme des productions françaises. Louis Delâge, les belles années Louis Delâge a 50 ans en 1924. Il vient d'être élu président de l'association des ingénieurs Arts et Métiers. Malgré ses responsabilités professionnelles, il consacre à ce mandat toute l'énergie nécessaire. Il peut fièrement se retourner sur ses vingt dernières années. Sa notoriété est immense et sa réputation sans faille. Il n'a rien perdu de ses ambitions, et il se montre toujours aussi inflexible. Mais il fait aussi preuve d'une humanité et d'une honnêteté exemplaire, et cherche sans cesse à progresser vers le bien et le beau. L'atmosphère qui règne chez Delage est favorablement jugée par le personnel, quel que soit le niveau hiérarchie. Il n'y a pas de grève. Charles Faroux décrivait ainsi Louis Delâge, dans un style journalistique assez grandiloquent : " Delage est un homme, et un fameux. Râblé, poitrine large, faciès énergique, des yeux toujours en mouvement jusqu'à l'instant où ils se fixent droit dans ceux du contradicteur qu'il faut convaincre, un sourire de séducteur, gentil ou boudeur, ou même triste, parfois. Voilà pour le physique. Au moral, un lutteur, un travailleur acharné et un cerveau solidement organisé. Cerveau de mécanicien-artiste, cerveau d'industriel, cerveau de commerçant, un tout très complet et dont les divers éléments se trouvent bien rarement réunis sous une même boite crânienne. Delage a réussi. Et personne n'en marque d'étonnement, Il était fixé par le destin qu'il grimperait en haut de l'échelle. Il est parti de dix ou vingt voitures par an, d'une toute petite usine, devenue vite un peu plus grande, et transformée aujourd'hui en quelque chose de tout à fait considérable et de remarquablement organisé. Mais il est resté le même, dans la fortune. Tel son jeune ménage recevait jadis quelques intimes dans un petit logement de Levallois, tel il les accueille encore, toujours les mêmes, dans ses appartements de l'avenue du Bois, ou dans son château de Saint-Germain, ou, pendant les vacances, dans la délicieuse villa de Saint-Briac. On a parfois accusé Delâge d'être dur en affaires. Ce jour-là, il défend la marque et veille à sa prospérité. Mais qu'une infortune lui soit signalée, Mme Delâge survient et laisse du bonheur là où elle est passée. Tous deux ont su demeurer égaux à eux-mêmes ; ils sont arrivés, ils ne sont pas parvenus. Il sont vraiment ce que, sous notre beau ciel de France, si sain, si limpide, si généreux, on est convenu d'appeler des braves gens. "

Au centre de la photo, le pilote Robert Benoist et Louis Delâge, avec le brassard constructeur, à l'issue du Grand Prix de Montlhéry le 26 juillet 1925. Copyright Louis Delâge bataille sur deux fronts. D'une part celui des voitures de tourisme, d'autre part celui de la course automobile, où il ne désarme pas, bien au contraire. Il pense qu'il n'y a pas meilleure publicité pour démontrer la valeur de ses voitures. La course coûte cher. En-dehors même des sommes investies, Louis Delâge y consacre beaucoup de temps. Il ne se prive pas non plus d'y affecter les meilleurs techniciens de son usine. Louis Delâge a toujours été attiré par le théâtre. Sans disposition oratoire particulière, il veut être capable de parler brillamment. Aussi prend-il des leçons de diction. Il apprend ses discours par coeur, et s'entraîne à les déclamer devant une glace. L'homme parle posément. Il a du timbre dans la voix. Il use largement des citations. Chaque année, lors du Salon de l'Automobile, il organise ce qu'il appelle le banquet des contremaîtres, qui réunit ses collaborateurs, même les plus modestes. Il ne manque pas de rappeler avec éloquence que l'affaire a été créée par ses employés, qu'elle existe grâce à leur travail, et qu'en fait, elle leur appartient.

Albert Divo, René Thomas, Robert Benoist et Louis Delâge lors du Grand Prix des Cyclecars à San Sebastian le 19 septembre 1925. Dans deux ans, Delage cessera toute forme d'engagement en compétition. Copyright Notre homme ne manque pas de prestance. Il pratique quotidiennement des exercices physiques, notamment la natation. Le port de la moustache lui sied à merveille. Il a perdu il y a déjà quelques années la vue d'un oeil, après une projection de pierres lors d'un accident de la route. Vers la cinquantaine, il prend l'habitude de porter le monocle, accessoire auquel il s'accoutume sans difficulté. Il sait écouter ses interlocuteurs, mais cela ne le fait pas pour autant varier de sa ligne de conduite. Cela aurait pourtant pu lui être bénéfique ... Louis Delâge n'est pas qu'un industriel. Ils sont encore quelques-uns parmi les constructeurs de renom à avoir une passion sincère pour l'automobile et pour la route. Il teste lui-même ses voitures, c'est pourquoi, plus que d'autres sans doute, elles ont une âme. A ce titre, il joue à égalité avec des personnalités aussi lumineuses qu'Ettore Bugatti ou Gabriel Voisin. Louis Delâge sait ce qu'attend sa clientèle. C'est normal, il en partage les goûts. Aucun modèle n'est lancé au hasard. Louis Delâge a l'habitude des longs voyages seul au volant. Partir de Paris pour rejoindre d'une seule traite Saint-Briac ne l'impressionne guère. C'est la meilleure occasion pour essayer les voitures qui sortent de son usine, et pour traquer les moindres imperfections. Louis Delâge est réputé être un bon conducteur qui se concentre sur la route. Il est prudent, capable de rouler vite, sans essayer d'en mettre plein la vue. Il respecte les autres usagers sans juger de leur conduite.

Delage DIS Roadster, 1925. Copyright Au sein des usines, on devine une réelle motivation du personnel, qui est décuplée lorsque les Delage s'illustrent sur les circuits. On ne parle alors que de ces podiums, dans l'usine ou en dehors, pendant les heures travaillées et après ... Il règne une forme d'harmonie qu'Augustin Legros entretient par son attitude, sa bienveillance. Louis Delâge lui-même est peu présent sur place. Parallèlement, le règlement intérieur est strict. Pourtant, les premiers nuages apparaissent. En difficulté sur le plan économique, Louis Delâge renonce à l'issue de la saison 1927 à tout engagement officiel en compétition. Il retrouve de la disponibilité chez plusieurs de ses meilleurs ingénieurs. Albert Lory est de ceux-là.

En 1927, le pilote Robert Benoist semble exténué à l'arrivée du Grand Prix de l'ACF. A sa droite, Louis Delâge, tout sourire, apprécie ce moment intense. Il est au sommet de sa gloire, il est champion du Monde, il possède une usine modèle, il est devenu une personnalité incontournable de l'automobile, et il fait désormais partie de la haute société. Si en compétition, tout va bien, des signaux d'alerte s'allument sur le plan commercial. Copyright Louis Delâge lui demande de s'engager dans le conception d'un moteur d'avion. Il s'agit d'obtenir des marchés d'Etat. Lory travaille à la réalisation d'un 12 cylindres de 12 litres devant équiper des chasseurs légers. Ce moteur emprunte de nombreuses idées aux moteurs de course Delage. L'étude aboutit à la naissance d'un ensemble trop compliqué, délicat à régler et à entretenir, et difficile à fabriquer, avec des pièces coûtant une petite fortune. Il ne dépasse pas le stade des essais. Les exigences pour devenir un véritable motoriste aéronautique dépassent largement celles exigées en course automobile. Surtout, Delage se heurte à une concurrence bien rôdée, aux moyens de développement plus conséquents, qu'il s'agisse d'Hispano-Suiza, Gnome et Rhône ou Lorraine. Ce projet a coûté très cher à l'entreprise, sans aucun résultat. Le tassement des ventes Le marché de l'automobile subit un passage à vide à partir de 1926. Louis Delâge comprend qu'une partie de sa clientèle est en train de s'orienter vers des voitures américaines. Les Buick, Chrysler, Studebaker et autres Hudson ouvrent une brèche, en proposant des mécaniques 6 cylindres qui bénéficient d'un réel agrément de conduite, désormais au niveau de leurs concurrentes européennes. Pour un prix contenu, l'acheteur goutte au silence, à la souplesse de conduite, à un équipement complet et une à quasi-absence de problème mécanique. C'est une menace prise au sérieux par les constructeurs français de voitures de luxe. Taxer les importations n'est pas une solution envisageable, car les mesures de rétorsion seraient faciles à adopter par les pays étrangers. Et Delage est un gros exportateur. Sur un autre plan, Renault et Citroën tendent à s'approprier le marché des 10 CV. Ils ne sont pas les seuls. De nombreux constructeurs de taille moyenne font le choix de monter en gamme, où les marges sont naturellement plus élevées. Delage fait face à cette nouvelle concurrence nationale. Enfin, le franc faible un moment retrouve des couleurs, mais renchérit les exportations. Les commandes en provenance de l'étranger se raréfient, quand elles ne sont pas annulées. Delage se retrouve fin 1926 avec un stock important d'invendus, qui représente un coût financier. Le fait même de stocker physiquement ces châssis est onéreux. L'activité commerciale reste médiocre en 1927. La baisse des ventes se poursuit, entraînant un résultat négatif en fin d'année. Pour autant, Louis Delâge, qui voit loin, n'a jamais cessé d'investir, tant pour augmenter ses capacités que pour moderniser les outillages.

Delage DI Coupe Chauffeur, 1927. CopyrightLe lancement de la 14 CV DR70 coïncide avec la mise en service en 1928 d'un atelier intégré de carrosserie au sein même de l'usine. Louis Delâge ne supporte plus sa dépendance vis à vis des carrossiers, et se lasse de subir les prix élevés de leurs prestations, qui renchérissent les tarifs des Delage. Des maisons comme Talbot, Hotchkiss ou Panhard qui habillent eux-mêmes l'essentiel de leurs châssis affichent de meilleures performances commerciales. La clientèle apprécie de plus en plus la possibilité d'acheter une automobile " prête à rouler ", sans avoir à supporter en plus le délai du carrossier. Ne pas disposer de la bonne automobile au bon moment, prête à l'emploi, quand la demande est là, et que la concurrence sait le faire, est mauvais pour les affaires. Delage revoit aussi sa politique d'amortissement. Ceux-ci s'étalent désormais sur un nombre plus important d'années, de manière à diminuer le prix de revient des autos. Un nouveau mode de distribution des dividendes est annoncé, moins coûteux pour l'entreprise. Ainsi entre juin et septembre 1928, le prix du châssis de la DR 70 baisse de 8 %, et celui de la DM de près de 10 %. Delage redevient compétitif face à Talbot par exemple. Pierre Delâge et Augustin Legros tentent d'identifier les autres raisons de la mévente des Delage. Le rapport établi par Pierre Delâge fait état de défauts récurrents rencontrés par les propriétaires. Chaque modèle a fait l'objet d'une analyse poussée. Les difficultés sont multiples : rupture prématurée des arbres de roues, pistons défectueux, bielles coulées ... Les reproches concernant l'agrément de conduite et la sécurité varient d'un modèle à l'autre : suspensions sèches, manque de puissance, reprises molles, départ à froid difficile, shimmy d'origine indéterminée ... Ce cumul a fini par nuire à l'image de Delage, jusqu'alors véhiculée par les performances de la marque en compétition et par le luxe de ses réalisations. Pour autant, Delage n'est pas un cas isolé. La concurrence n'est pas non plus exempte de reproches. Pierre Delâge ne s'est pas fait après cette étude que des amis auprès des ingénieurs maison. En effet, l'analyse des défauts récurrents le conduit à affirmer que les ingénieurs ne tiennent pas assez compte des remontées des clients en provenance de l'après-vente. Nombre de responsables de services sont des Gadz'arts, comme Louis Delâge. Pierre Delâge n'en est pas un. Une fronde s'organise contre lui, appuyée par Maurice Gaultier. Celui-ci obtient gain de cause face à Pierre Delâge et Augustin Legros. En décembre 1929, Pierre Delâge prend le large, et devient administrateur chez Amilcar. Il y reste environ un an, le temps de purger " sa peine ". Discrètement les dernières 4 cylindres 11 CV DI et 6 cylindres 30 CV GL sortent de Courbevoie en 1928. Delage recentre ses fabrications sur les multicylindres 14/17 CV, juste au-dessus des modèles haut de gamme des constructeurs généralistes. En octobre 1929, le krach boursier de Wall Street vient assombrir en peu plus le paysage. Chez Delage, on se prépare à réduire la voilure, avant que l'onde de choc n'atteigne l'Europe.

Delage D8C Cabriolet par Chapron, 1930. CopyrightDelage est en 1929 le huitième constructeur français en volume, avec 2 657 voitures produites, dont environ 40 % destinées à l'exportation. La Grande-Bretagne et la Suisse sont ses deux principaux débouchés. Sur la même période, on compte 2 601 voitures chez Talbot, 2 298 chez Hotchkiss, 1 941 chez Panhard, 966 chez Delahaye et 654 chez Hispano-Suiza. Loin devant, Citroën caracole à 57 777 unités, Renault à 36 724 unités et Peugeot à 24 500 unités. En France, la production automobile passe d'environ 250 000 unités en 1929 à environ 200 000 en 1931, et seulement 160 000 en 1932. Toujours en quête d'un prix de revient plus bas, Louis Delâge confie en juin 1931 à son fils Pierre une nouvelle mission. Il s'agit de mener une étude critique sur l'organisation de l'entreprise, et d'identifier toutes les économies réalisables, si petites soient-elles, dont le cumul pourrait représenter un montant conséquent. En septembre, Pierre rend ses résultats. Des mesures sont proposées. Dommage qu'il n'ait pas été plus écouté deux ans plus tôt. Le marché se tend effectivement un peu plus au début des années 1930. Des constructeurs historiques ferment boutique : Léon Bollée et Rolland Pilain en 1931, De Dion Bouton et Cottin-Desgouttes en 1933, Donnet en 1934, etc ... Les Talbot, Hotchkiss et Delahaye ont encore leur clientèle, mais au prix de marges réduites. A l'heure où tous les généralistes proposent des voitures toutes équipées, il n'est plus question de facturer des suppléments à forte marge pour les accessoires. Si la D8 de par son positionnement n'est pas concernée, les 14 et 17 CV (DR70 et DM, puis DS et D6) ne peuvent plus se prévaloir que de leur nouveauté et du prestige associé à leur nom pour séduire.

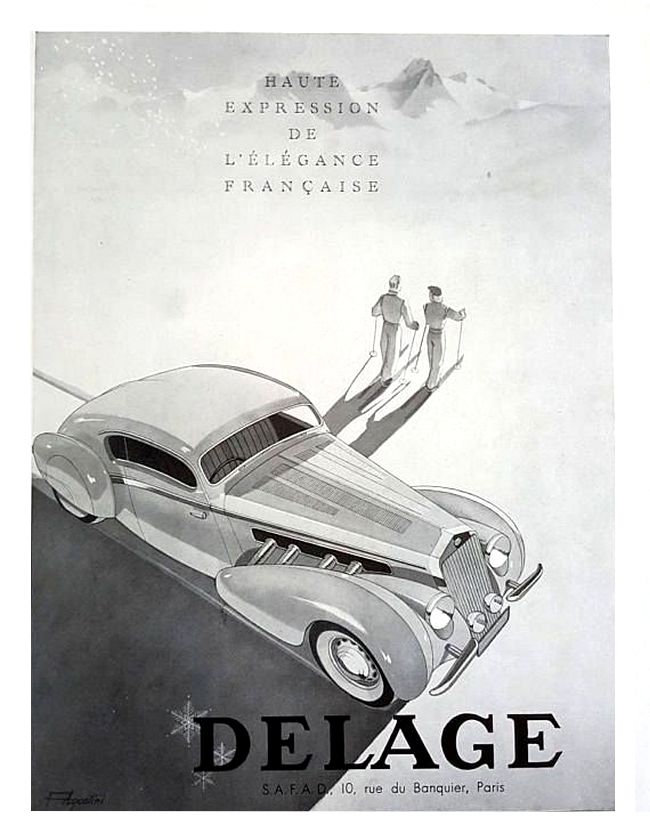

La D8 par son prestige est la locomotive de la gamme. Sur cette publicité magazine de 1931, Delage met aussi en avant la 17 CV D6 et la 14 CV DS (sans la nommer). " Ne faire qu'une chose mais la bien faire " est un slogan qui restera longtemps attaché à la marque, même si au fil du temps l'offre produit s'est élargie. Les concours d'élégance Des années 1920 au milieu des années 1960, les concours d'élégance sont une vitrine du luxe et du savoir-faire à la française. Ils réunissent par d'heureuses mises en scène les créations des grands carrossiers automobiles et celles des grandes maisons de couture parisiennes. Partageant la même clientèle, cultivant les mêmes valeurs de luxe et de créativité, ces deux corps de métiers se rencontrent très naturellement. Ces réunions se déroulent sur des sites familiers, eux aussi, aux élites et aux grandes fortunes. Les champs de courses de la région parisienne sont un terrain privilégié, qu'il s'agisse d'Auteuil, de Longchamp, de Saint-Cloud ou de Vincennes. Dans toutes la France, les villégiatures les plus chics accueillent ces concours aux beaux jours. Les abords des casinos et des palaces constituent des environnements idéal, que cela soit à La Baule, Vichy, Enghein, Deauville, Biarritz ou Monte Carlo ... Plusieurs des voitures qui y concourent sont des créations uniques.

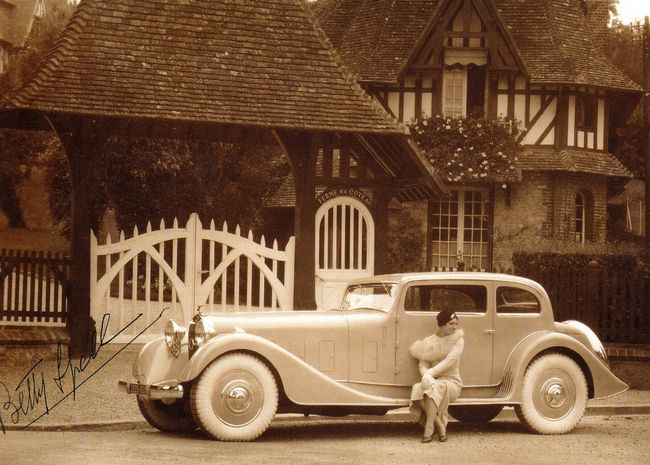

Delage D8 Sport habillée par Letourneur et Marchand. On observe quelques traits de style du carrossier, comme les aérations circulaires du moteur, la forme audacieuse du pavillon, et les glaces se raccordant bord à bord sans montant central. La voiture est présentée par l'actrice et chanteuse Betty Spell, de son vrai nom Léone Guimbellot, grande amie de Louis Delâge, qui expliquait dans ses mémoires que Louis Delâge, qui n'était pas indifférent à sa plastique et à ses charmes, lui prêtait régulièrement des autos. Copyright Le troisième élément indissociable de ces concours est la présence des plus jolies femmes. Cette situation est paradoxale si l'on admet que le sujet de la condition féminine constitue l'un des thèmes majeurs des Années folles. Louis Delâge, homme d'influence, sait attirer dans ces présentations des vedettes de l'art lyrique, du théâtre ou du cinéma, comme Joséphine Baker et Mistinguett. Après la course automobile, c'est le deuxième type de manifestation qui contribue au prestige de Delage. Les voitures sont spécialement préparées pour ces grandes occasions. Les carrosseries sont rassemblées par catégories, voitures fermées ou décapotables, classiques ou innovantes ...

En ce mois de mai 1948 à Enghein, l'actrice Geneviève Menut, dite Ginette Leclerc (1912-1992), pose à bord d'un cabriolet D-6 carrossé par Guilloré. Copyright