|

1939, le drame Jean est décrit comme un homme élégant, charmeur et charmant, fin, spirituel. La vitesse le passionne. Jean pilote aussi bien qu'il sait dessiner. Pour contourner l'interdiction de son père de piloter en compétition, il procède aux essais des modèles de course de l'usine sur route ouverte, à des allures non avouables. Ce que son père redoutait se produit dans la nuit du 11 au 12 août 1939, vers 10 h du soir. Jean est sorti de l'usine pour un essai au volant du tank qui a gagné au Mans en juin, afin de valider les dernières modifications apportées à la voiture, en vue d'une participation au Grand Prix de la Baule, qui doit avoir lieu quelques semaines plus tard. La voiture est à pleine vitesse, lorsqu'un cycliste apparemment ivre et roulant complètement à gauche se trouve face à la elle. Jean Bugatti tente de l'éviter en s'écartant. Il roule à ce moment-là à 224 km/h, comme le compteur de la voiture va le montrer. Une de ses roues touche un platane et le choc le renvoie directement sur un autre platane situé du côté opposé de la route. La voiture explose littéralement. Une de ses roues sera retrouvée à près de 250 mètres du point de choc. Jean est immédiatement transporté à l'hôpital de Strasbourg, bien qu'il ne donne plus aucun signe de vie. L'examen à l'hôpital démontre qu'il a été tué sur le coup. Si le pilote n'avait pas cherché à éviter le cycliste, et qu'il avait continué droit devant lui, le cycliste aurait certainement été tué sans dommage majeur pour la voiture. Mais quelques mois plus tôt, Jean Bugatti avait de sa faute tué un cycliste en traversant un village à une vitesse absolument exagérée. Le tribunal de Strasbourg lui avait infligé six mois de prison avec sursis. La récidive aurait entraîné automatiquement l'annulation du sursis. Mais vouloir éviter un obstacle à 224 km/h lui laissait peu de chance. La mort de ce jeune homme de 30 ans qui n'a pas encore eu le temps d'exprimer pleinement ses talents est un drame pour son père, et pour l'entreprise toute entière qui ne va jamais s'en remettre. Tout l'univers d'Ettore Bugatti vient de s'écrouler. C'est aussi la première mort de la marque Bugatti. Ettore s'efforce malgré tout de reprendre les rênes de Molsheim, mais son fils n'est plus là pour entretenir l'enthousiasme des derniers fidèles. Le patron lui-même ne semble plus y croire ... la mort de Jean lui a porté un coup terrible.

La stèle érigée en la mémoire de Jean Bugatti, près du lieu où il trouva la mort. Photo ALR. Bugatti Marine Ettore Bugatti imagine en 1927 un navire équipé de huit moteurs, plus un pour leur ventilation, tous dérivés du moteur de la Royale. Une maquette est construite. Théoriquement, ce navire peut atteindre 140 km/h, et traverser l'Atlantique en 15 heures. Propriétaire d'un chantier naval à Maison Laffitte dans les années 30, Bugatti y fait construire quelques canots automobiles rapides. L'un d'entre eux, la Niniette, atteint 107 km/h en 1932. En 1936, le dernier exemplaire construit est chronométré à 136 km/h. Il est mu par un 8 cylindres à compresseur de 4 700 cm3. Ce canot lancé à pleine vitesse conserve une stabilité extraordinaire, à l'image d'une type 35, ou d'un autorail Bugatti ! En 1939, le Patron étudie dans les moindres détails un voilier de trente mètres à l'avant-garde du progrès. La guerre met un terme au projet. Après-guerre, le bateau inachevé est retrouvé dans un port britannique, et réacheminé jusqu'à Maison Lafitte. Aucune suite ne sera donnée à cette étude. Dans son chantier naval, Ettore Bugatti fait construire le You You, une embarcation de plaisance dotée d'un moteur 4 temps, positionné dans l'étrave devant le pilote. Trois longueurs sont disponibles. Il semble qu'une cinquantaine de moteurs aient été construits. Un dépliant publicitaire a même été imprimé en 1946.

Cette embarcation légère accueille un petit moteur de 2 à 5 ch. Illustrations R. Geri. Copyright 1939 - 1945, Bugatti en temps de guerre Situé près de la frontière allemande et des zones de combats, le site industriel de Bugatti est dans une situation inconfortable. Le gouvernement français lui impose en juin 1940 un déménagement à Bordeaux, dans des bâtiments réquisitionnés. Bugatti y débute la production de pièces de précision pour les moteurs d'avions Hispano-Suiza destinés à l'armée française. Mais à peine l'usine installée, les Allemands occupent la région. Cet épisode bordelais ne dure donc que quelques mois. Les Allemands ont déjà fait transférer des machines de Bordeaux à Molsheim, et invitent avec insistance Ettore Bugatti à regagner l'Alsace, pour faire redémarrer son usine. Bugatti se trouve face à un choix cornélien, soit la confiscation de son usine, soit l'acceptation de son rachat à un prix sous-estimé. Parallèlement, ses banquiers lui signifient qu'ils renoncent à le soutenir, face au déficit récurrent de son affaire. Contraint et forcé, Ettore Bugatti cède à la proposition des autorités allemandes, à environ la moitié de la valeur des installations. L'argent obtenu par cette cession lui permet tout de même d'éponger ses dettes, et d'éviter de travailler pour l'armée allemande. L'Italie est en guerre contre la France à partir du 10 juin 1940. Bugatti est toujours italien, mais ses sentiments sont profondément français, et il est à la tête d'une entreprise juridiquement française. Sa situation est donc ambiguë. Jusqu'à 2 000 personnes sont employées à Molsheim sous l'autorité des Allemands. Entre 1940 et 1944, l'usine travaille pour le constructeur de véhicules amphibies Trippel, mais fabrique aussi des bombes et divers matériels destinés à un usage militaire. Ettore Bugatti n'a plus aucun contact avec son usine. Trippel pousse même le vice jusqu'à apposer son nom à l'entrée des ateliers à la place de celui de Bugatti. Les Allemands ne manquent pas de s'intéresser aux machines de précision inventées par Ettore lui-même. L'usine est pillée, et plusieurs machines perdues à jamais. Durant la guerre, Bugatti habite dans son appartement parisien au 20 rue Boissière, qu'il possède depuis 1916, et qui devient le siège administratif de sa société. Il conserve par ailleurs son atelier rue du Débarcadère, près de la Porte Maillot, et son petit chantier naval à Maisons Laffitte, deux sites où sont affectés quelques salariés. Bien que durement meurtri par la série d'évènements malheureux qu'il vient de subir, l'imagination sans limite d'Ettore Bugatti n'est pas tarie, et durant cette période? il envisage une multitude de projets très divers : moteurs pour bateau, avion ou cyclomoteur, machines outils spéciales, etc ... Bugatti ne coupe pas complètement les ponts avec l'automobile. En 1941, il rachète à Courbevoie les bâtiments de la firme La Licorne. Il y débute l'étude de deux nouveaux modèles pour l'après-guerre, les types 68 et 73. 1945, l'ultime victoire Une grande manifestation automobile est organisée au Bois de Boulogne le 9 septembre 1945, avec trois courses, une pour les moins de 1 500 cm3 - Coupe Robert Benoist -, une pour les 1 500 à 3 000 cm3 - Coupe de la Libération -, et la dernière pour les plus de 3 litres - Coupe des Prisonniers -. Celle-ci est courue sur une distance de 120 km. Ettore Bugatti a conservé une voiture de course, la 4,7 litres monoplace Type 59 lancée en 1939. En dernière minute, il inscrit cette voiture pour la Coupe des Prisonniers, que doit suivre une foule de 250 000 parisiens enthousiastes après de nombreuses années de privation. Ne prenant aucun risque, il en confie le volant à Jean-Pierre Wimille. Faute d'avoir participé aux essais préliminaires, Wimille part en bon dernier, remonte un à un les concurrents, et triomphe avec une aisance exceptionnelle. Ettore Bugatti tient là sa dernière revanche sur son malheureux destin. Cette coupe marque la dernière victoire de Bugatti en compétition. La voiture demeure dans l'usine de Molsheim jusqu'en 1963, avant de prendre le chemin de la collection Schlumpf.

Jean-Pierre Wimille et Ettore Bugatti à gauche de la voiture lors de la Coupe des Prisonniers. Copyright La type 68 Ettore Bugatti est bien conscient que la période d'après-guerre s'annonce difficile. L'époque des automobiles de luxe va, il le pense, appartenir à l'histoire, et la pénurie de matière risque fort de handicaper la production industrielle. C'est dans cette optique qu'il envisage pendant l'occupation l'étude de la type 68, dont la mécanique est, par nécessité de discrétion, testée sur une moto. Jamais une Bugatti n'a été imaginée avec un moteur si petit. Ce 4 cylindres de 370 cm3, un moteur à 16 soupapes (4 par cylindre) à double arbre à cames, s'inspire sur le plan technique de certaines Bugatti d'avant-guerre. Ettore Bugatti l'a doté d'un compresseur. Un prototype sommairement carrossé en roadster deux places est construit à l'usine après la libération pour des essais sur route. Il s'inscrit parfaitement dans la série des voiturettes qui commencent à éclore à cette époque, et par certains aspects ressemble à la Rovin. Néanmoins, cette petite voiture n'a dans l'état aucune vocation commerciale. La 68 n'a pas de portière, mais des échancrures qui permettent un accès aisé à bord, comme sur la type 55 quinze ans plus tôt.

Bugatti type 68. Copyright Une carrosserie de coupé type 68 est envisagée, mais jamais réalisée. Sa longueur n'aurait pas dépassé 3,40 mètres environ, pour une hauteur de 1,15 mètre. Sur l'esquisse de la voiture, le pare-brise est en deux parties, comme sur la type 64. Les portières mordent largement sur le pavillon pour permettre l'accès à bord. L'arrière présente des formes très fuselées. Le dessin des glaces latérales est brisé longitudinalement. La face avant retrouve une forme très classique, en abandonnant la calandre coupe vent de la type 64. La mort d'Ettore Bugatti met un terme à ce projet.

Une carrosserie de coupé type 68 est envisagée, mais jamais réalisée, pour habiller ce châssis. Copyright La type 73 Au sortir de la guerre, Ettore Bugatti lance l'étude d'un 4 cylindres de 1 488 cm3 en deux versions, d'une part un modèle 73 A à simple arbre à cames pour une voiture de sport, d'autre part un modèle 73 C à double arbre à cames pour la course. Cette seconde version est destinée à une série de vingt- cinq voitures très attendues par les sportifs. Ces deux moteurs sont exposés sur un châssis au Salon de Paris en octobre 1947. Un prototype est construit, qui reprend quelques-uns des traits caractéristiques des types 64 et 68. Un moteur type 75 B est également étudié. Il s'agit d'une version dérivée du 73 A qui se distingue par sa culasse détachable à huit soupapes.

Bugatti 73, le prototype roulant habillé par Pourtout de Rueil Malmaison. Copyright Avec la 68, la type 73 doit permettre à la firme de retrouver sa place sur un marché resserré et en pleine mutation. Mais malgré les projets, Ettore Bugatti n'a plus les moyens de reprendre la production automobile. De plus, en ces années troubles 1945/47, l'administration française ne cesse de le tracasser. Les types 68 et 73 ont montré que l'étude de formes aérodynamiques est devenue systématique, et que les progrès réalisés dans ce domaine par la plupart des constructeurs sont visibles au premier coup d'oeil. Pourtant, la type 101 qui va succéder à ces deux projets va évoluer dans une autre direction stylistique. Une type 78 est étudiée en 1946, mais jamais produite. Il s'agit d'une grande routière munie d'un 8 cylindres de 4,3 litres. 1947, la mort d'Ettore Bugatti Sur le plan privé, Ettore Bugatti est veuf depuis juin 1944. En février 1946, il obtient la nationalité française. Il se remarie en octobre 1946 avec Geneviève Delcuze. A la libération, il se heurte aux nombreuses tracasseries des fonctionnaires de l'administration française, pour la plupart nommés après-guerre. Ceux-ci n'ont aucune reconnaissance de son engagement depuis trente ans pour l'image de la France à travers le monde, ni pour ses efforts durant la Première Guerre mondiale pour servir son pays. Pour ces fonctionnaires, sa nationalité italienne - l'Italie a été en guerre contre la France - semble prévaloir sur le reste. Ettore Bugatti demande à faire reconnaître sa propriété, et à retrouver la jouissance de ses biens, qu'il s'agisse de sa maison de Molsheim ou de son usine saisie par le Service des Domaines en 1945. Confirmée en novembre 1946 par le Tribunal de Saverne, cette confiscation n'est annulée que le 11 juin 1947, en appel, par le Tribunal de Colmar. L'ensemble de ses biens sont restitués à Ettore Bugatti. Epuisé et miné, il est surtout complètement écoeuré par la mesquinerie de ceux qui ont longtemps jalousé sa réussite, et qui pensent en cette période trouble prendre facilement leur revanche. Cloué au lit depuis plusieurs mois, il souffre d'une paralysie de ses facultés cérébrales, et se retrouve en état de léthargie quasi-totale. Sans doute ne s'est-il même pas rendu compte de la décision de justice du 11 juin. Il décède le 21 août 1947, à seulement 66 ans, à l'hôpital américain de Neuilly. Ainsi disparaît un génie de la mécanique, qui a déposé 941 brevets et fabriqué en trente- sept ans près de 8 000 voitures, toutes devenues des objets de culte, sans compter ses diverses réalisations : canots, avions, motocyclettes ...

Extrait du numéro 22 de l'Automobile, 1947. L'usine doit survivre, malgré tout A la mort d'Ettore, les projets en cours sont abandonnées. Bugatti est l'un des oubliés du plan Pons, dont l'objectif est de rationaliser l'industrie automobile française, de manière autoritaire, autour des principaux constructeurs. Les hommes de Molsheim savent que Bugatti n'a aucune chance face au dirigisme étatique de l'époque. Quoi qu'il en soit, la marque a son stand au Salon de Paris en 1946 et en 1947. Afin d'affirmer sa présence toujours effective dans le monde de l'automobile, le constructeur dispose encore d'un petit emplacement au Grand Palais en 1948, mais contrairement aux années précédentes, il ne présente aucun moteur, aucune voiture de course, ni aucun nouveau modèle de série. Seule un coupé Atalante type 57 de 1938 défend les couleurs de la marque. Le jugement favorable du tribunal de Colmar permet aux héritiers de revenir à Molsheim dès l'été 1947. Quelques hommes décident de faire revivre l'écusson ovale. L'oeuvre du Patron ne peut pas disparaître ainsi sans mener le combat. Pierre Marco, ancien pilote, ami personnel d'Ettore Bugatti, entré à son service en 1919, est nommé directeur général. L'entreprise appartient encore intégralement à la famille Bugatti. La présidence est assurée par Roland Bugatti, le frère de Jean, et par René Bolloré, le nouveau mari de la seconde épouse d'Ettore.

Pierre Marco. Source : Moteurs N° 26, 1960 L'état des lieux après la libération est consternant. Comme dans beaucoup d'entreprises occupées par l'ennemi, une part importante des machines a disparu. La remise en route des ateliers, le recrutement progressif de personnel qualifié, la recherche de nouvelles machines monopolisent les efforts de Roland Bugatti et de quelques anciens collaborateurs demeurés fidèles. Pendant trois ans, 130 ouvriers de Molsheim, soit environ 1/5 des effectifs, s'emploient exclusivement à relever les ruines. Toute commande, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle vienne, se doit d'être honorée, dès lors qu'elle permet de procurer du travail au personnel, et d'accélérer le programme d'investissement. Tout ou presque est bon à prendre : entretien du parc des autorails Bugatti, réfection de rotors d'hélicoptères, production de charpentes métalliques, de métiers à tisser, d'obus pour la marine, de moteurs de chars, d'outillages de précision, de pièces détachées pour la SNCF, etc ... L'usine travaille aussi en tant que sous-traitant pour d'autres industriels tels que Peugeot, Unic, Simca ou Hispano-Suiza.

Cette rare publicité d'après-guerre est issue du numéro Spécial Salon du magazine " La Belle France " d'octobre 1947. Elle montre une voiture datée de 1897 (en réalité 1901) et une déjà ancienne Atlantic d'avant-guerre. Copyright Cette diversification à tout-va permet à l'usine de se maintenir à flot, employant de nouveau jusqu'à 1 200 salariés, alors que disparaissent les uns après les autres les grands noms de l'industrie automobile française : Talbot, Delage, Delahaye, Hotchkiss .... Mais l'objectif ultime est, avec l'argent gagné de ces activités purement alimentaires, de redémarrer un jour la production automobile. L'usine a cependant perdu ses employés les plus qualifiés, et l'esprit créatif insufflé par Ettore puis Jean fait défaut. Déjà avant la guerre, et face aux tensions internationales, seule une poignée de clients fortunés pariaient encore sur un avenir radieux en faisant l'acquisition d'une Bugatti. Il était déjà de notoriété que l'usine était en difficulté. Dans l'immédiat après-guerre, les restrictions d'essence sont peu favorables aux grosses cylindrées qui consomment entre 15 et 20 litres aux 100 km. La victoire de Jean-Pierre Wimille lors de la première course d'après-guerre au Bois de Boulogne redonne un peu d'espoir aux passionnés de la marque. Mais le temps des Bugatti semble bel et bien révolu. Même d'occasion, elles sont difficiles à écouler, détrônées par ... la nouvelle Renault 4 CV, dont tout le monde parle. Il n'est pas rare de voir dans la presse des annonces du type " Echange Bugatti contre Peugeot 202 ".

Reproduction de la couverture du magazine l'Anthologie Automobile auquel participe Philippe Charbonneaux. " Cette Bugatti, personne ne la connaît et personne ne la connaîtra. Dessinée par les stylistes de Philippe Charbonneaux et réalisée sous son contrôle en 1949/1950 à l'usine Bugatti de Molsheim, sa construction fut brusquement interrompue par la direction de l'usine ". Copyright 1951 - 1953, Bugatti vu par la presse automobile Henri Pierre, journaliste du jeune bimensuel l'Auto-Journal, rend compte dans le numéro 24 du 15 février 1951 de sa visite à Molsheim :

L'Auto Journal du 15 février 1951 annonce l'existence d'une nouvelle Bugatti de prestige. " Dans l'obscurité blafarde du petit matin, à travers le rideau des flocons de neige, de multiples points brillants naissent et grossissent dans toutes les directions. Il s'agglomèrent en traînées lumineuses qui, finalement, sur la route nationale, s'unissent en un puissant projecteur. Une sirène mugit longuement. Le bataillon cycliste des ouvriers de Molsheim, en Alsace, répond à l'appel de l'usine des automobiles Bugatti. Passé les dernières habitations de la petite ville, sur la route bordée de champs à perte de vue, un doute saisit le visiteur qui se rend à l'usine. Aucun bruit, aucun de ces véhicules qui, en longues files, vont et viennent, rien qui ressemble à Boulogne-Billancourt ou au quai de Javel. La neige recouvrant la plaine serait-elle le linceul d'une marque célèbre que la dernière guerre et les dix années qui suivirent ont, petit à petit, enterrée dans l'indifférence générale ? Mais au détour de la route, de hautes cheminées fument. De nombreux bâtiments apparaissent uniformément petits et recouverts d'une peinture de camouflage. Au fronton de chacun d'eux s'étalent d'énormes inscriptions " Trippel Werke " que l'on a tenté de masquer par l'écusson Bugatti en forme de fer à cheval. Sous les appentis, les vélos sont sagement rangés. Je pénètre en des lieux, où il était de bon ton, il y a une quinzaine d'années, que tous, rois, princes, ministres, vedettes de la scène et de l'écran, viennent, en personne, prendre possession de leur voiture. Mais il n'y a plus d'allées au gravier crissant, de parterres bien entretenus. Il ne reste que des arbres mutilés et de vastes mares de boue. Dans le baraquement de l'administration, mes pas laissent des traces. Je suis un peu honteux de salir la moquette directoriale. " Depuis que j'ai pris l'affaire en main, en 1947, le seul but de Bugatti est de vivre ". Sans se soucier de mon embarras, M. Pierre Marco, le grand " patron " de la maison, attaque directement le sujet de notre entretien. Son visage est extraordinairement jeune malgré des cheveux grisonnants. Ses yeux brillants et francs trahissent sa pensée et devancent ses paroles. " J'ai recueilli un lourd héritage, continue t'il, des bâtiments, en grande partie détruits, plus aucune machine-outil, une main d'oeuvre dispersée, un nom à conserver ... " " Mais on a pourtant parlé, avant le dernier salon, d'une nouvelle Bugatti ? " Je devine un léger haussement d'épaules vitre réprimé par mon réaliste et courtois interlocuteur. " Il nous faut vivre, répète t'il. Des murs ont dû être relevés, des toits recouverts, des ateliers remplis de nouvelles machines. Il a fallu trouver une main d'oeuvre, la former. Croyez-vous que j'aurais pu faire face aux 400 millions que j'ai englouti dans les investissements, à ceux que chaque mois, je distribue comme salaire à mes ouvriers pour leur permettre de manger, si nous avions passé exclusivement notre temps à l'étude de nouveaux prototypes de voitures ? " Mais alors ? " Depuis 1942, la maison Bugatti a entretenu l'espoir chez les fidèles de la marque, reprend-il vivement. Des gens ont confiance en nous, inutile de les tromper plus longtemps. Tenez, suivez moi. " Intrigué, je me colle à ses talons. Le premier atelier où nous pénétrons, la fonderie, est sûrement le bâtiment le plus ancien de l'usine. Aux murs lézardés, on a récemment apporté un peu plus de solidité. Le toit a été entièrement refait. Les fours crachent leurs flammes au ras du sol. " Le four aluminium vient d'être installé " précise mon guide. Comme je m'étonne de trouver une fonderie dans une usine de cette importance. M. Marco me répond : " L'autonomie de fabrication qui caractérisait Bugatti avant-guerre existe encore. Nous faisons tout par nos propres moyens ". Sans me laisser le temps d'enchaîner, nous nous engouffrons dans la forge. " Ici, comme partout, il n'y avait plus rien lorsque nous débarquâmes en 1947 ", précise M. Marco. Terrible conséquence d'une aventure qui débuta en septembre 1939 ! Le gouvernement français décida l'évacuation de Bugatti. Les machines, chargées sur des wagons, échouèrent à Bordeaux. Les Allemands, eux, en 1940, renvoyèrent tout le matériel en Alsace dont une partie fut vendue à plusieurs entreprises allemandes. Trippel, un colonel SS, prit la direction de Molsheim, et fabriqua des torpilles aériennes. A l'arrivée des troupes américaines, il ne restait déjà plus grand-chose de l'installation. Ceux-ci, lors de l'offensive de Noël, pensant abandonner l'Alsace, détruisirent scientifiquement les dernières machines. Ils les arrachèrent de leur socle. L'armée française assura la relève dans un véritable désert. C'est alors que fort d'un acte de vente, passé entre le gouvernement allemand et M. Ettore Bugatti pendant l'occupation, l'administration des domaines décida la mise sous séquestre de l'usine. On prouva que la vente avait été forcée. M. Pierre Marco, au nom de M. Ettore Bugatti récupéra, le 1er août 1947, quelques jours avant la mort de ce dernier, l'usine de Molsheim dont il se vit confier la direction. " Je peux vous assurer que ce n'est pas une situation de tout repos. Depuis trois ans, un cinquième des 650 ouvriers de l'usine s'emploient exclusivement à relever les ruines, ajoute l'intéressé. Nous avons tant frôlé la faillite, qu'aujourd'hui, je n'en suis que plus fort pour continuer la tâche " . " L'automobile, est elle inscrite dans le but fixé ? " Dédaignant ma question, mon guide m'entraîna vers de nouvelles découvertes. Lorsque je pénètre au milieu des " tours ", " fraiseuses ", " raboteuses ", etc ... qui occupent un des plus grands bâtiments de l'usine, l'atmosphère change. Nous quittons le stade artisanal de la fonderie pour entrer dans un véritable atelier de mécanique. 766 machines- outils sont en action. " L'un de nos gagne-pain " m'annonce M. Marco. " Depuis trois ans, nous fabriquons pour d'autres, un outillage et des pièces dont les factures assurent à notre comptabilité une saine gestion." Les ouvriers lèvent à peine la tête et se replongent dans leur travail. Près de certains, j'aperçois des vilebrequins, des cylindres. Le directeur a suivi mes regards, il sourit. " Et bien, oui, je pense encore aux voitures Bugatti " confesse t'il. " Mes ouvriers travaillent aussi sur les pièces détachées d'automobiles. Petit à petit, nous nous préparons, mais toujours ceci passe après les commandes qui me procurent les quelques dizaines de millions qui me sont nécessaires chaque mois. " " Sur quelle voiture travaillez-vous ? " Pas de réponse, des enjambées pour rattraper mon interlocuteur qui veut me montrer autre chose. Ce n'est que lorsque je me trouve face à un rutilant autorail Bugatti que mon compagnon de voyage se décide à desserrer les dents. " Notre principal client " me présente t'il. La conception et la fabrication de ces engins sauva en 1933 Ettore Bugatti de la situation pénible où l'avaient plongé la formation et l'entretien de son écurie de course. L'autorail était venu au secours de la compétition. Il vient aujourd'hui aider une reconstruction. Brillant comme un sou neuf, le mastodonte d'acier qui roule à près de 200 km/h reçoit les derniers soins des peintres, des selliers, des serruriers. " J'ai pu conserver, grâce à l'atelier de réparation des autorails, 70 de mes meilleurs tôliers, carrossiers, peintres, menuisiers, bourreliers qui me seront indispensables au moment de sortir mes voitures ". Je ne pose pas de question, j'attends que M. Marco se décide à me parler de " sa " ou de " ses " voitures. L'instant n'est pas encore venu. Nous franchissons le seuil d'un petit atelier annexe. Des machines sont rangées en file. " Ici, nous fabriquons des têtes de bobineuses pour métiers à tisser " m'explique t'il. " A part le côté financier, cet atelier a pour moi une grande importance. il est en quelque sorte mon banc d'essai pour le personnel. Pour la première fois, nous travaillons à la chaîne. " Tout est net, clair, dans l'atelier. Les gestes sont précis. Les pièces sont contrôlées immédiatement et n'attendent pas comme pour les autres ateliers de passer au contrôle central. Trente ouvriers travaillent, cinq spécialistes vérifient. Le service a débuté le 1er janvier dernier, et déjà, une tête de bobineuse qui demandait précédemment 43 heures de travail, n'en nécessite plus maintenant que 26, et l'on espère bien descendre à 24 heures. " Nous touchons là un autre grave problème qui s'est posé en 1947 ", m'explique M. Marco. " Plus de la moitié du personnel qualifié d'avant-guerre n'est pas revenu à l'usine. J'ai des difficultés à les remplacer. Un besoin de sang nouveau se fait sentir et je pense importer des éléments neufs de Strasbourg et des environs. Nous avons bien une école professionnelle où l'on forme les jeunes, mais elle ne suffit pas ". Et nous poursuivons notre périple, un véritable rallye. J'aperçois un laboratoire ultra-moderne, un atelier de traitements thermiques avec des cuves où l'on éprouve la résistance des métaux, un atelier d'études avec ses diviseurs optiques, ses oscillateurs, etc ... La maison fait vraiment tout par elle-même. Nous traversons les ruines de ce qui fut l'ancienne administration. Je jette un coup d'oeil distrait sur le vaste bâtiment de ciment dans lequel nous nous dirigeons. Une grande porte de chêne qui coulisse et nous voici entre quatre murs froids et désolés dans leur nudité. " Le grand magasin central est achevé " me glisse en souriant M. Marco. " Le 1er mars prochain, des milliers de pièces de rechange s'entasseront dans les casiers. Notre service de réparation pour les voitures sorties avant 1939 fonctionnera ". Sans élever la voix, ni prendre de pose avantageuse, le directeur de chez Bugatti apprend à tous les usagers qui possèdent un de ces modèles que, désormais, il leur sera possible de se procurer les pièces détachées. Après dix ans d'attente, le propriétaire d'une " 57 " respirera. Il ne craindra plus la panne qui immobilise et la pièce fabriquée spécialement au prix de revient exorbitant. Elles sont toutes là, ces pièces : des ponts, des carters, des culasses, jusqu'au plus petit boulon, dans le grenier d'une dépendance de l'usine. Elles furent fabriquées en même temps que l'outillage, les têtes de bobineuses, les réparations des autorails qui font vivre Bugatti. " Volontairement, au cours de cette visite, j'ai voulu vous faire voir les problèmes les plus pressants à résoudre ", ajoute M. Marco. " Pourquoi tenez-vous à ce que je fabrique une voiture de trois millions qui risque de ne pas se vendre ? " Son ton n'a rien de convaincant. Il appellerait plutôt des questions : Quelle voiture ? Me prenant par le bras, il m'entraîne dans l'atelier de peinture. Trônant au milieu de la pièce, un prototype attend les dernières retouches. Il ressemble étrangement à la " 57 " que créa Ettore Bugatti en 1934. La caisse a été élargie. Plus basse, elle recevra quatre portes. Le coffre à bagages est plus vaste. " Nous voulons surtout répondre aux besoins actuels avec ce nouveau type 100 " me confie t'il. " Il ne s'agit pas simplement d'avoir une voiture rapide, il faut qu'elle soit aussi confortable. D'ailleurs, ce véhicule n'est qu'un prototype. Le châssis et la carrosserie sont encore à l'étude. La possibilité d'une transformation n'est pas exclue ". " Par contre, son moteur de 19 CV de puissance fiscale, quatre cylindres cubant 3,300 litres ne subira guère de changement. Muni de deux arbres à cames en tête, il développera au moins 50 ch par litre. Grâce à un compresseur inversé, il fournira le maximum de chevaux au plus bas régime. On montera un carburateur double corps, de fabrication italienne. Il n'est pas question de boîte Cotal, on équipera le véhicule d'une boîte mécanique cinq vitesses de conception Bugatti. Enfin, se pliant aux suggestions des usagers de l'ancienne 57, on raccourcira la course de la pédale d'embrayage et le compresseur sera plus silencieux. La suspension sera améliorée. Il s'agit de combiner au mieux la vitesse, la souplesse et la tenue de route ". " Croyez vous franchement que vous ne vendrez pas le type 100 ? " " La première série de vingt voitures nécessitera une mise de fonds de 100 millions " répond-il. " Notre clientèle est fidèle, mais certains n'hésiteront-ils pas à déclarer au fisc, l'achat d'une voiture de 3 millions ? " Heureusement, la clientèle étrangère ne connaît pas cette menace. Les clubs Bugatti du monde entier attendent des voitures. Le club de Londres n'a t'il pas proposé à M. Marco un virement immédiat d'une somme de 50 000 £ pour l'aider dans sa tâche ? " J'attends aussi " reprend le directeur, " de pouvoir présenter des voitures d'une qualité au moins égale à celles produites avant 1939. Nous ne pouvons faillir ". En veine de confidence, mon interlocuteur continue : " Nous avons aussi une 10 CV, le type 101, en préparation. Son moteur 4 cylindres de 1600/1700 cm3 de cylindrée est encore à l'étude. Trois moteurs subissent actuellement l'épreuve du banc d'essai. Une chose est certaine : toutes nos voitures 19 CV et 10 CV seront équipées d'un compresseur ". La 10 CV est encore sur les plans de trois ingénieurs isolés dans le bâtiment de planning. Ils travaillent d'arrache-pied pour mettre au point ce modèle qui, paraît il, sera appelé à sortir à la cadence de cent véhicules par mois. Le prix de vente ne peut être actuellement fixé. " Mais à quand la sortie en série ? " " Pour la 19 CV, nous sommes en mesure, quand nous le désirons, de commencer le montage. Les pièces sont déjà fabriquées, comme vous avez pu le remarquer ". M. Marco attend une meilleure époque. Il ne veut pas compromettre l'oeuvre de trois ans d'efforts, de résignation, de patience. Il attend et il se prépare. Une telle visite devait obligatoirement se terminer dans le futur atelier de montage de l'usine. Sous une vaste verrière dont on a récemment colmaté les fuites, s'offre un spectacle de désolation, un véritable cimetière. " Nous rassemblons ici tout ce que les paysans de la région ont pris dans l'usine lors de la Libération. Chaque jour, ils nous rapportent ces objets qui ne leur sont d'aucune utilité. Nous les conservons comme preuves tangibles pour le règlement des dommages de guerre ". Parmi les morceaux de ferraille tordus, des carrosseries mutilées de vieilles voitures désossées, j'aperçois, perchée sur des tréteaux, la carcasse de ce qui fut le célèbre Tank 57 Bugatti que conduisit victorieusement le regretté Jean-Pierre Wimille aux 24 Heures du Mans en 1937. Les Allemands ont expédié son moteur pour l'étudier dans un laboratoire d'outre Rhin. Mais ce qui reste n'en prend-il pas davantage la valeur d'un symbole. Dernière vision que j'emporte en laissant derrière moi l'usine Bugatti, la petite ville de Molsheim en Alsace, Molsheim où le passé et ses souvenirs, le présent et ses exigences, l'avenir et ses promesses se mêlent intimement. " Quelques semaines plus tard, Bugatti a fait passer un " communiqué " dans la presse.

Source : Auto Journal, numéro 27 du 1er avril 1951. Copyright Un peu plus de six mois plus tard, l'Auto Journal dans son numéro 37 du 1er septembre 1951 écrit au sujet du retour de Bugatti : " Bugatti est enfin prêt à reprendre sa place sur le marché mondial de l'automobile, annonce triomphalement M. Marco, son directeur général. Pour la première fois depuis la guerre, nous présenterons au salon 1951, après une étude sérieuse et avec la volonté de continuer, la dernière né de la maison ... Les carrosseries ont été exécutées par la maison Gangloff, de Colmar. La ligne du cabriolet et celle du coupé ont subi la tendance actuelle générale. Basses, larges, ces voitures sont conçues pour être de véritables quatre places ... Après une première série du type 100, notre nouvelle 10 CV verra le jour ... L'arme secrète de Bugatti est identifiée. Tandis que l'on vendra des coupés et des cabriolets type 100 à environ 3 millions, les pièces détachées de la 10 CV, type 101, se fabriqueront. Ce nouveau prototype sera équipé d'un moteur de 1500 cm3 avec ou sans compresseur, construit en 4 cylindres sur le même principe que le moteur de 3,3 litres ... Six mois à peine nous séparent de cette naissance. Dans six mois, les 24 Heures du Mans, et les autres classiques ... Viendra t'elle de Molsheim la 1500 cm3 capable d'affronter victorieusement toutes les autres 1500 du monde ? "

Source : Auto Journal, numéro 37 du 1er septembre 1951 - Ces extraits évoquent autant le grande Bugatti, héritière de la 57, que le projet d'une " petite " 1500. André Reichel, de l'Action Automobile, visite en décembre 1953 l'usine Bugatti de Molsheim. Extraits du numéro de l'AAT de janvier 1954 : " Dans ces ateliers créés il y a quarante-cinq ans par Ettore Bugatti, 800 ouvriers, dont plus de 750 de Molsheim même, ont, du même coup, retrouvé un labeur quotidien, comme du temps où la marque en pleine gloire faisait retentir la presse du monde entier de l'écho de ses succès sportifs ... Les usines Bugatti tirent le principal de leur activité actuelle de l'usinage de pièces pour autorails de la SNCF et de pièces d'armement. Elles travaillent également pour quelques clients de l'extérieur, le tout apportant à la marque les éléments indispensables à la bonne santé de l'entreprise et à l'activité de ses ouvriers ... Le recrutement est local et nombre de ceux qui travaillent à l'usine sont des " vieux " de la maison. Ils constituent, en outre, une élite ouvrière, riche d'une conscience professionnelle appréciable, possédant un " esprit maison " fortement ancré ... Pour perpétuer cette oeuvre, il y a Pierre Marco, collaborateur depuis trente cinq-ans de Bugatti, suivi par une équipe de collaborateurs infatigables ". Roland Bugatti Roland, né en 1922, le deuxième fils d'Ettore, est ainsi prénommé en souvenir de l'aviateur Roland Garros, un ami personnel d'Ettore Bugatti, mort dans un combat aérien en 1918. Il n'a jamais été scolarisé, mais il a reçu une éducation avec d'excellents précepteurs. L'étiquette " d'intellectuel " lui colle à la peau. Celle-ci ne comble pas son père, qui est plus en phase avec son autre fils, Jean. Roland, quand il évoque Ettore Bugatti, parle non pas de " papa ", mais du " patron " ou de " mon père ". Il est considéré comme quelqu'un de très intelligent, pouvant parler dans un langage simple avec des gens ordinaires, mais aussi de manière très châtiée avec des personnes d'un rang social plus élevé. Il est capable de tenir une conversation dans les deux niveaux, en français ou en anglais. Cela se complique avec l'italien, car sa connaissance du milanais est celle du dialecte des années 1900-1920, ce qui détonne quand il se retrouve à traiter avec des Italiens dans les années 1950. Ettore Bugatti inhumé, Roland se retrouve confronté à un front d'opposants pour relancer l'usine. Une partie du personnel ne lui fait pas confiance pour diverses raisons. De plus, sa soeur l'Ebé, avec qui il a toujours eu des relations conflictuelles, le tient pour un imbécile. Son autre soeur Lydia s'entend plutôt bien avec lui, sans trop s'impliquer dans les affaires de la famille, préférant s'occuper de ses activités artistiques. Il y a un monde entre elle et l'Ebé. Cette dernière a plus l'apparence et les attitudes d'une vieille fille avant l'âge, alors que Lydia est une jeune femme moderne des années 1920. L'Ebé a contribué à entretenir la légende autour de certains faits, notamment par le biais de son livre " l'Epopée Bugatti " paru en 1966.

Roland Bugatti en jean à l'arrière de la type 251. Copyright Sur le tard, Roland se découvre un certain talent architectural. Quand il décède, il a une dizaine de mandats de construction en attente. Il s'intéresse à l'énergie solaire et à d'autres thèmes avant-gardistes, entretenant des relations pointues avec les meilleurs spécialistes. Il aime la bonne chère, au point que son coeur ne supporte pas ses excès. Il meurt en 1977 à 55 ans. Sa femme va respecter ses volontés : détruire toutes ses notes, sauf celles qui concernent l'énergie solaire. Le prêtre qui officie à ses obsèques ne sait pas vraiment qui est le défunt. Le nom de Bugatti n'est pas prononcé pendant la cérémonie. Roland est le seul enfant Bugatti à ne pas être inhumé près de Molsheim. Source : http://www.forum-auto.com (pseudo Tunesi) 1951, Bugatti 101 En 1950, Pierre Marco s'estime enfin prêt à reprendre la production d'une Bugatti digne de ce nom. Les moyens demeurant limités, la nouvelle équipe tente donc de faire du neuf avec du vieux, pour proposer la Bugatti de l'après-guerre tant attendue par la presse et un public passionné. Le châssis de la type 57 est remis au goût du jour, et on y adapte un 8 cylindres de 3 257 cm3, développé par Jean Bugatti avant sa mort. Pierre Marco demande d'abord au styliste Louis Lepoix de lui tracer les lignes d'une berline 101. Le style de l'auto se singularise par des formes enveloppantes semi-ponton, avec une face avant dotée de phares insérés dans des creux de chaque côté, une astuce de style qui sera utilisée quelques années plus tard par Virgil Exner sur certains concept cars.

Bugatti 101, châssis 101500. Copyright Au cours du premier semestre 1951, Pierre Marco abandonne le principe d'une berline. Il demande dans la précipitation au carrossier Gangloff d'habiller pour le prochain Salon de Paris un coach et un cabriolet. Bugatti revient ainsi au Grand Palais en octobre 1951, après deux années d'absence, avec sa type 101, code définitivement choisi pour la " grande " Bugatti. Le cabriolet porte le numéro de châssis 101501.

La Bugatti 101 cabriolet exposée au Salon de Paris en octobre 1951, châssis 101501. Copyright Le prix de vente de la nouvelle Bugatti, bien que non dévoilé officiellement, est estimé à plus de 3 millions de francs. L'Auto-Journal annonce même un montant de 3,8 millions dans son édition du 1er novembre 1951. Face à la type 101, une Packard est vendue 2,3 millions, une Mercedes 2,9 millions, et une Alfa Roméo 3,4 millions. Parmi les productions françaises, la nouvelle Delahaye 235 dans sa version coach de série n'exige que 2,4 millions, tandis que la berline Talbot Lago Record 26 CV ne dépasse pas 1,9 millions. A titre de comparaison, une Citroën 2 CV vaut 289 000 francs et une Simca Aronde 636 000 francs. En conservant une grosse cylindrée, la nouvelle Bugatti se place dans une catégorie fiscale sujette à une taxe annuelle dissuasive. La type 101 est handicapée par une ceinture de caisse très apparente, de forme plane. Le style ponton est épais, et contraste avec la largeur de l'habitacle, relativement réduite. Par ailleurs, l'aménagement d'un bossage disgracieux sur le capot a été rendue nécessaire pour loger le huit cylindres. Les acquéreurs sont rares à manifester leur intérêt pour cette automobile techniquement d'un autre âge, et objectivement très chère. Le constructeur de Molsheim subit le même sort que ses compatriotes Delage, Delahaye, Hotchkiss ou Salmson. Faute de se renouveler, de repenser l'automobile comme le font Alfa Romeo, Ferrari, Pegaso ou Aston Martin, ces vénérables constructeurs s'enferment dans un carcan qui semble les conduire inéluctablement à la faillite. Après le Salon de Paris 1951, Gangloff, conscient des faiblesses de la 101, tente de remédier à ses défauts les plus patents en rehaussant la calandre pour permettre d'éliminer le disgracieux bossage du capot. Parallèlement, les deux projecteurs principaux sont surélevés. Les angles du pare-brise (curieusement en deux parties, contrairement à la version initiale) sont arrondis, et les joncs latéraux se prolongent désormais jusqu'aux roues arrière. Comme sur les Bristol britanniques, la roue de secours est cachée dans un compartiment aménagé sous l'aile avant.

Bugatti 101 par Gangloff, 1952, châssis 101503, exposé cette année là à Genève et Paris. Copyright Le constructeur propose deux versions de son 8 cylindres. La version normale développe 135 ch, celle équipée d'un compresseur propose 190 ch. Ce n'est pas trop pour mouvoir les 1 700 kg de la type 101. L'importateur Bugatti et Salmson pour la Suisse expose à Genève en mars 1952 le cabriolet 101 redessiné par Gangloff (châssis 101503). Le Salon de Paris de 1952 est le dernier à abriter un stand Bugatti. La même voiture qu'à Genève y est exposée. L'équipe de Pierre Marco se rend bien compte que leur nouveau modèle ne suscite que peu d'intérêt. Au total, six Bugatti 101 sont produites. En dehors de la berline initiale de Louis Lepoix, deux châssis sont habillés par Gangloff (le cabriolet de Paris en 1951 et celui de Genève et Paris en 1952), puis un par Guilloré en 1951 et un autre par Antem en 1953. Le dernier châssis ne sera habillé qu'en 1965 par Virgil Exner.

Bugatti 101 par Guillore, 1951, châssis 101502. Copyright Jean Antem est bien inspiré en parvenant à créer une ligne moderne à partir d'un châssis de conception ancienne qui présente un empattement de 3,30 mètres. La voiture est acquise par René Bolloré, dirigeant de la papeteries du même nom, et mari de la veuve d'Ettore Bugatti depuis 1951.

Bugatti 101 par Antem, 1953, châssis 101504. Copyright La dernière Bugatti 101 à être habillée d'une carrosserie est présentée au Salon de Turin en novembre ... 1965 sur le stand Ghia. La naissance de cette voiture au milieu des années 60 suscite de nombreuses interrogations. A Molsheim, un châssis non achevé de Bugatti 101, le numéro 101506, est resté isolé dans un coin de l'atelier. Il n'a jamais été carrossé. Un amateur avisé du nom d'Allen Henderson en fait l'acquisition, et l'importe aux Etats-Unis. Il est racheté par Scott Bailey, fondateur du prestigieux magazine Automobile Quarterly, qui lui-même le cède au designer Virgil Exner. Exner imagine des lignes mariant modernité et tradition, en conservant notamment la fameuse calandre en fer à cheval, mais en adoptant des phares rappelant ceux de la Renault 16 ! Ce travail est qualifié à l'époque de " navrant " dans une brève du magazine Moteurs. L'empattement est réduit de 45 centimètres afin d'éviter l'écueil qui a tant ennuyé Antem en 1953 sur le châssis 101504. L'habillage est confié à la carrosserie Ghia, sous le contrôle du célèbre designer. La voiture terminée est exposée dans le hall de France Motors à Neuilly, alors importateur Ghia, avant de prendre la direction de Turin.

Bugatti 101 par Virgil Exner, 1965, châssis 101506. Copyright Liste des châssis type 101 101500 : Berline dessinée par

Louis Lepoix Un journaliste de l'Auto-Journal revient à Molsheim en mars 1953. Il évoque alors avec Pierre Marco les récents contacts qu'il a eu d'une part avec Osca, entreprise dirigée par les frères Maserati, d'autre part avec Porsche. Dans les deux cas, l'idée est de produire en France des automobiles conçues par ces constructeurs, faute de budget suffisant pour mener lui-même des études à Molsheim. Bugatti a fabriqué entre 1910 et 1952 un total de 7 950 voitures. Un relevé établi en 1978 par Hugh Conway et Jacques Greilsamer pour leur ouvrage " Bugatti ", fait état de 1 500 voitures ayant survécu. A l'époque, 350 d'entre elles sont en France. Des châssis d'avant-guerre rhabillés Après-guerre, afin de satisfaire les propriétaires d'anciennes Bugatti, certaines reçoivent des habillages plus modernes.

Châssis type 50 de 1932 revisité par Saoutchik en 1952. Copyright

Châssis type 57 de 1937 habillé d'une carrosserie fastbach 4 places par Ghia Aigle en 1952. Copyright Un amateur britannique de la marque qui désespère de voir Bugatti sortir de sa léthargie entreprend de remplacer la silhouette classique et encore élégante de sa 57 par une robe plus moderne. Cette type 57 remodelée en 1956 se distingue par ses lignes fuyantes et sa carrosserie en plastique dessinée par un sculpteur, James Brown, inconnu par ailleurs dans le milieu automobile. Cette Bugatti est supposée être plus légère de 250 kg que la 57 qui lui sert de base.

Bugatti 57 par James Brown. Copyright 1955 - 1956, Bugatti 251

Bugatti 251 en page de couverture de la " Moteurs Courses " du 4ème trimestre 1955, par Géo Ham. Copyright Dans le courant des années 50, si à Molsheim on a renoncé à construire une voiture de luxe, l'idée de revenir à la compétition n'est pas abandonnée. Les multiples activités de l'usine offrent de nouveaux moyens financiers. Même si ce n'est plus l'euphorie des années 20, ce n'est plus tout à fait l'incertitude. L'usine emploie environ 600 personnes, et l'Etat français, par la régularité de ses commandes, se montre bienveillant. De nouveau, on parle voiture de course. Roland Bugatti souhaite effectivement revenir à la compétition. En 1953, Il parvient à convaincre Pierre Marco de la nécessité d'étudier une voiture capable de concourir en Formule 1. Celui-ci se laisse persuader, tant pour le renom de la maison que pour la mémoire de son ami et ancien patron Ettore Bugatti. De nombreux fanatiques de la marque éparpillés à travers le monde retiennent leur souffle.

Pierre Marco, entré chez Bugatti en 1919. Copyright La presse annonce durant l'automne 1953 que l'ingénieur Gioachino Colombo ne vas pas renouveler son contrat avec Maserati, et qu'il est en contact avec l'usine de Molsheim pour concevoir une nouvelle auto. Colombo est très connu à l'époque pour avoir été le père des Alfetta et du V12 Ferrari. A Molsheim, on dénonce ces rumeurs, et l'on prétend que si Colombo quitte Maserati, c'est pour avoir les mains libres et pour créer son propre bureau d'étude.

Pour Gioachino Colombo, il n'est pas question de créer une voiture rouge repeinte en bleu. Copyright Pierre Marco, qui souhaite conserver son secret le plus longtemps possible, doit faire face à la pression du public. Il déclare " N'attendez pas de nous, ni une date, ni des miracles. Tout dépendra, d'abord, de l'état de santé de l'usine, de la régularité de nos productions ou de l'étalement de nos commandes. De toute façon, pour nous, la course n'est pas une fin en soi, mais simplement un moyen susceptible d'aider à la reprise de nos productions ". En mars 1955, Pierre Marco concède enfin " qu'il n'était pas question d'un retour en compétition dans l'année, les développements en cours n'ayant pas encore abouti ". Un engagement au GP de l'ACF de Reims est donc à exclure. D'ailleurs, celui-ci, programmé deux semaines après le drame du Mans, n'aura jamais lieu. Marco annonce toutefois son engagement à Reims et au Mans pour 1956. En juillet 1955, le premier moteur tourne au banc, où il rencontre de sérieux problèmes de soupapes. Deux mois plus tard, il se murmure que l'un des meilleurs chefs mécaniciens de la Scuderia Ferrari, Stefano Meazza, pourrait venir en Alsace pour y retrouver Maurice Trintignant, encore en contrat avec ... Ferrari. Ce dernier n'a-t-il pas remporté ses premières victoires sur Bugatti ! Robert Manzon et Giuseppe Farina sont également annoncés. Pierre Marco, agacé par ces affabulations, confirme que rien n'est signé avec personne. La première sortie publique de la type 251 a lieu à Molsheim en octobre 1955. La 251 (2,5 litres numéro 1) dispose de 250 ch pour un poids de 750 kg. Sa vitesse de pointe, 260 km/h, demeure moindre par rapport à ses rivales françaises ou étrangères.

Trintignant à bord de la Bugatti 251. Copyright La voiture étonne par ses dimensions, car elle ne dépasse que de peu les cotes d'une Renault 4 CV. La position centrale du moteur, qui est placé transversalement, ainsi que les réservoirs logés dans les flancs, permettent d'obtenir des volumes très compacts, à mille lieux des voitures aux longs capots (type Wanwall) ou des poupes ventrues de la concurrence. De nouveaux essais sont menés le 23 novembre 1955 sur l'aérodrome d'Entzheim en présence de quelques journalistes invités. " Cette voiture nous a coûté actuellement 200 000 heures de travail ... et maintenant nous pouvons sans crainte affirmer que nous sommes arrivés au bout de nos peines .... ". Ces propos, c'est Pierre Marco qui les tient aux journalistes de l'Automobile dans le numéro 116 de décembre 1955. Pour l'occasion, c'est Marco qui conduit lui-même la voiture sur un circuit artificiel tracé sur le terrain d'aviation. Maurice Trintignant fait connaissance avec la 251 en février 1956, toujours à Entzheim. Pour honorer la demande de Roland qui est venu le chercher, il doit renoncer à une nouvelle saison 1956 avec Ferrari, preuve qu'il croit au potentiel de la 251. En attendant le GP de l'ACF sur lequel la 251 est engagée, il court pour Vanwall. Une clause de son contrat avec ce dernier l'autorise à reprendre sa liberté pour le prestigieux GP de Reims. La présence de Trintignant ne suffit pas à contrebalancer les défauts de la 251. Le constat est rude. La voiture sous-vire avec excès, et présente une forme de dandinement plutôt insolite. D'autres pilotes de renom, tels que Louis Rosier ou Philippe Etancelin, confirment cette appréciation. En juillet 1956, l'Auto Journal rend compte d'essais privés réalisé le 18 juin sur le circuit de Reims. L'AJ, bien que non invité, y est présent, et se montre plutôt optimiste. Extraits : " On aurait pu craindre un moment que malgré le long travail de laboratoire auquel avait été soumise cette voiture, le manque d'entraînement pratique ne vienne par contre compromettre ses chances en compétitions. Mais les premiers essais ont dépassé les espérances des plus optimistes ... la Bugatti qui n'était d'ailleurs que le mulet ne venait elle pas de boucler son tour le plus rapide à 184 km/h de moyenne ... Est-il donc raisonnable d'espérer une éventuelle surprise au prochain Grand Prix ? Maurice Trintignant qui la pilotera, est optimiste. Les techniciens qui la couvent aussi et, s'il manque encore quelques chevaux pour assurer une vitesse de pointe comparable à celle des Maserati et des Ferrari, il reste à savoir si la mécanique tiendra ... Et regrettons une fois encore que les grands constructeurs pour qui l'étude, la fabrication et la mise au point d'un tel engin sont facilitées par des installations importantes et modernes et qui pourraient être appuyés par des moyens financiers considérables, laissent à la petite usine de Molsheim, équipée pour fabriquer des autorails ou des chars d'assaut, le soin de relever le gant ... " Le GP de l'ACF à Reims se court le 1er juillet 1956. A Molsheim, tout le monde est d'accord. Une Bugatti ne peut faire sa rentrée en course que dans un Grand Prix national. Les deux exemplaires construits sont acheminés sur le circuit. Le second se distingue par son avant plus plongeant et par des plis de capot avant qui permettent de faire ressortir la calandre Bugatti. L'opinion publique, dûment conditionné par la presse, réclame du bleu sur le circuit, pour enfin épauler Amédée Gordini, seul représentant français à ce niveau. Mais faut-il risquer la renommée de Bugatti dans une aventure que beaucoup - les plus sages - estiment encore prématurée.

La Bugatti type 251 numéro 28 du GP de Reims en 1956. Copyright Les essais avant course mettent en évidence les lacunes de la 251. Le mal vient du train avant. Lors de freinages violents, les roues avant s'affolent, et le pilote ne sent pratiquement plus la direction. Les roues directrices ont tendance à se balancer sans qu'il y ait une quelconque intervention sur le volant. Trintignant se rend rapidement compte qu'il aurait dû essayer la voiture en dehors de la piste d'Entzheim. Le ciment alsacien a fait prendre de mauvaises habitudes, et sur le billard du circuit de Reims, le phénomène de louvoiement, loin de disparaître, est amplifié. Ceci dit, la 251 tient admirablement bien la route ... même si elle la tient toute. Il aurait été prudent de corriger le tir en ramenant les voitures à l'usine, mais il est trop tard. Afin de ne pas décevoir un large public qui s'est déplacé de loin pour voir la Bugatti, une des deux 251 prend le départ. Trintignant hésite jusqu'au bout sur le choix de sa voiture. D'un côté, le prototype initial est bien connu, de l'autre la seconde voiture présente des formes plus longues, plus basses, plus fines, plus élégantes. Mais celle-ci manquant de mise au point, et d'un commun accord, Trintignant et Roland Bugatti décident d'utiliser le premier prototype.

Les deux voitures présentes pour le GP de l'ACF à Reims en 1956. C'est celle de gauche qui est choisie pour Maurice Trintignant pour l'ultime présence officielle de Bugatti sur un circuit. Copyright A Reims, la Bugatti type 251 porte le numéro 28. Sur la ligne de départ, elle vient au 7ème rang, en 17ème position, loin derrière Juan Manuel Fangio sur Ferrari, Harry Shell sur Vanwall, Jean Behra sur Maserati et bien d'autres. Même Hermano da Silva Ramos sur Gordini est devant la Bugatti. Après quelques tours, Trintignant, privé d'amortisseurs pratiquement depuis le début de la course, se bat comme un beau diable. Le pilote a bien fait remarquer avant la course la faiblesse des amortisseurs, mais chez Bugatti, on n'a pas voulu aller à l'encontre de l'un des fournisseurs. Finalement, la voiture abandonne au 18ème tour car l'accélérateur s'est bloqué. L'abandon est définitif.

La Bugatti type 251 numéro 28 du GP de Reims en 1956. Copyright Dix jours après Reims, un remède est apporté aux fantaisies du train avant. Mais la course coûte cher, très cher. A l'usine, les financiers ont fait leurs comptes. Si la gestation de la 251 a duré au moins trois ans, le dénouement va être plus rapide, plus brutal même. C'est Pierre Marco qui met un terme irrémédiable à ce qui a été, par les efforts déployés, comme par l'espérance entretenue, une malheureuse mais tout de même belle aventure. Certains attribuent cet échec à l'incompétence de Roland Bugatti. Trintignant s'en est toujours défendu. Lui qui a connu Roland tout petit dans sa voiture électrique, est convaincu que c'est un aussi fin connaisseur que son père. Il pense que le choix de faire appel à un intervenant extérieur, Giocchino Colombo, n'était pas vraiment justifié. Cet échec jette le trouble dans les relations entre Pierre Marco et Roland Bugatti. Dans tous les cas, il met un terme à l'aventure en sport automobile de Bugatti. 1955, une Bugatti de route Une certaine clientèle trépigne d'impatience, et souhaite retrouver sur le capot d'une voiture de sport le sigle Bugatti. La conception d'une GT équipée d'un 4 cylindres - la moitié du 8 cylindres de la 251 - est régulièrement évoquée par la presse spécialisée. Un projet est en effet en cours d'étude à l'usine depuis 1954 sous le code 252. L'illustrateur Géo Ham en imagine les contours dans l'Action Automobile et Touristique de décembre 1955. Au moins un prototype est construit à l'usine. Il est aujourd'hui exposé à la Citée de l'Automobile à Mulhouse. Le prix de revient d'une nouvelle Bugatti s'avère décidément trop élevé. Le 1er octobre 1957, le service automobile de Molsheim est dissous.

Géo Ham imagine dans l'AAT de décembre 1955 la future Bugatti de tourisme. Copyright L'idée de voir naître une Bugatti de sport demeure tenace. La presse se fait l'écho en mars 1958 de discussions entre Bugatti et Ferrari. Extrait de l'Auto Journal numéro 194 du 15 mars 1958 : " Bien que rien ne soit signé ni prêt de l'être, on a déjà annoncé l'imminence d'un accord Ferrari Bugatti portant sur la construction, en France, d'une 1500 Sport et d'une 1600 GT. D'après ces informations, ces nouvelles Bugatti pourraient même être au départ des 24 Heures du Mans, cette année. Or Enzo Ferrari, qui pousse en ce moment sa production des 3 litres " 250 " jusqu'à 30 voitures par mois, et développe son réseau commercial dans le monde, veut vendre une licence de voiture complète et non pas seulement les plans de son moteur prototype 1500, 4 cylindres en V. De plus, Ferrari conditionne cet accord à l'obtention d'une licence d'importation en France de 30 à 40 voitures par an au lieu des quelques 5 unités auxquelles il a le droit actuellement. En cette période de crise des devises, M. Marco, directeur de Bugatti, aura bien du mal à faire admettre ce point de vue par les autorités françaises ". Cela tient sans doute de l'acharnement, mais une ultime étude d'un moteur 12 cylindres de course est lancée en 1960, avec sans doute le secret espoir de vaincre les Ferrari. Les plans sont dessinés, quelques pièces usinées, mais la raison l'emporte et le projet est abandonné. A l'aube des années 60, l'usine de Molsheim emploie encore 800 ouvriers. Les joyaux de la famille Bugatti sont récupérés par les frères Hans et Fritz Schlumpf qui inaugurent en petit comité leur musée de Mulhouse en mars 1965.

Hans et Fritz Schlumpf devant une Bugatti 49 juste avant la seconde guerre. Copyright

Hans et Fritz Schlumpf dans les années 70. Copyright 1960, l'Auto-Journal annonce le retour d'une Bugatti 1500 Une histoire sans fin ... En 1960, " Jean Mistral " évoque dans le numéro 244 de l'Auto-Journal le retour éventuel de Bugatti sur le devant de la scène : " Bugatti va t'il enfin reprendre la place privilégiée qu'il occupait, avant-guerre, au sein de la construction mondiale ? Après tant d'années d'espoirs déçus, nous pouvons aujourd'hui répondre par l'affirmative à cette question. En effet, certains indices des plus sérieux et les résultats d'une enquête menée sur place, à Molsheim, en Alsace, nous permettent d'affirmer : Bugatti revient, Bugatti va à nouveau vendre des voitures. Nous savons que cette simple phrase, malgré vingt ans d'entracte, est de nature à faire battre le coeur de nombreux fidèles à travers le monde. Il est en effet stupéfiant de constater à quel point, aujourd'hui encore, le simple nom de Bugatti est resté un terme magique, évoquant le prototype de la voiture racée. L'étonnement se transforme, au reste, en confusion lorsqu'il faut admettre que ce souvenir est infiniment plus vivace en Angleterre, aux Etats-Unis et même en Allemagne qu'en France, où l'oubli des gloires d'antan est en passe de devenir une institution nationale. On savait depuis plusieurs années que Bugatti travaillait sur un nouveau moteur 1500/1600 cm3, la cylindrée d'actualité, autant par les règlements sportifs que par les goûts du public ... Autour de ce groupe, on a construit un prototype " grand tourisme " qui se présente pour le moment en cabriolet, ou plutôt en " barquette " ... Cette nouvelle voiture ... poursuit tous les jours des essais discrets dans l'est de la France ... Aujourd'hui, Pierre Marco a quitté la direction de l'usine et il semble qu'un sang neuf soit insufflé à l'affaire. La société Bugatti vient de prendre la majorité dans la création de la firme Parsons Europe, filiale du plus grand constructeur de pales d'hélicoptères américains. Bugatti qui emploie en Alsace 800 ouvriers spécialisés, assurera l'entretien et la fabrication des pales des hélicoptères Sicorski et Vertol .... Cette activité d'avenir ... va assurer le plein-emploi à Molsheim, c'est-à-dire à brève échéance, des finances saines. Ainsi, l'hélicoptère va servir de tremplin à la sortie d'une nouvelle Bugatti ... ... les Anglais, entre autres, ont conservé la passion de la Bugatti. Il est certain qu'il ne demandent qu'à en acheter à nouveau et il est absolument stupéfiant que l'on ne se soit pas aperçu plus tôt à Molsheim que ce crédit immense justifiait à lui seul la sortie d'une nouvelle voiture. Les circonstances favorables que nous venons d'exposer, ainsi peut-être que l'annonce de la Facellia qui, elle, devra se faire un nom, ont cristallisé les projets de Bugatti et c'est ainsi que nous pouvons annoncer la grande nouvelle du retour sur le marché automobile de Bugatti ... On peut d'ores et déjà estimer que le coût de la 1500 Bugatti sera voisin de trente mille NF. Cela suffira à restreindre sa diffusion, mais la France va encore retrouver une voiture de sport, héritière d'une réputation prestigieuse. Si cette expérience réussit, après vingt ans d'absence, la performance sera sans précédent dans l'histoire de l'automobile et Bugatti inscrira d'emblée un nouveau record à son palmarès, celui de la fidélité de la clientèle. " Quelques semaines plus tard, dans le numéro 249 du 1er juillet 1960, René Bellu revient sur l'éventuel retour de Bugatti au premier plan.

La Bugatti de 1 500 cm3 imaginée par René Bellu. Copyright Le transfert du siècle En 1964, l'Américain John Shakespeare, riche héritier et pilote automobile à ses heures, vend à Fritz Schlumpf trente Bugatti. Shakespeare a débuté sa collection en 1956. Cette décision crée l'émoi au sein de la communauté des amateurs de sport automobile, et en particulier parmi les membres du Bugatti Owners Club. La principale difficulté, une fois la vente conclue, est de trouver des moyens fiables et sûrs pour assurer dans de bonnes conditions le transport vers la France. La collection est jusqu'alors conservée dans un garage à Hoffman, dans l'Illinois, à environ 40 miles de Saint-Louis. Un train chargé de ces automobiles quitte l'Illinois en direction de la Nouvelle-Orléans. On peut imaginer l'intérêt que suscite un tel convoi ferroviaire dans la compagne américaine. Cinq jours plus tard, un cargo néerlandais chargé de ce précieux trésor quitte les côtes américaines en direction du Havre. Au regard de la valeur actuelle de ces automobiles, le prix de la transaction est dérisoire. Le " lot " comprend notamment une des six Bugatti Royale, la limousine Park Ward. A l'origine de cette transaction se trouve Hugh Conway, grand spécialiste de la marque, qui élabore au début des années 60 un registre des propriétaires connus de Bugatti. C'est par l'intermédiaire de Conway que Schlumpf prend connaissance de l'intention de Shakespeare de se séparer de ces trente Bugatti.

John Shakespeare - Photo David Gulick - Source : http://www.nytimes.com

Destination France. Source : http://www.autocult.fr

1964, trente Bugatti à destination de Mulhouse. Copyright La traversée du désert En 1963, la marque Bugatti et l'usine sont vendues au constructeur Hispano-Suiza, et le site de Molsheim se consacre exclusivement à des activités aéronautiques. Désormais, on y fabrique des trains d'atterrissage, notamment ceux des Caravelle et du Concorde. En 1968, l'ensemble passe sous le contrôle de la Snecma. Un nouveau regroupement a lieu en 1977, avec la fusion Messier Hispano Bugatti. Le nouveau logo MHB intègre l'aigle Messier, la cigogne Hispano et l'ovale Bugatti. Le groupe compte alors 2840 personnes, dont 720 à Molsheim.

Le nouveau logo MHB intégrait l'aigle Messier, la cigogne Hispano et l'ovale Bugatti. Copyright Durant les années 50 et jusqu'au début des années 60, les Bugatti qui encombrent certains garages sont ferraillées, découpées, compressées ... même lorsqu'elles sont en état de marche. Puis peu à peu, on assiste à un renversement de tendance, et à une prise de conscience. A partir des années 60, il se crée un peu partout dans le monde, aux Pays-Bas, en Allemagne, aux Etats-Unis ... - sauf en France - des clubs de propriétaires de Bugatti, dont les membres se retrouvent pour organiser des rallyes, pour admirer l'avancement de leurs restaurations, pour échanger de bons tuyaux, pour s'informer de l'existence d'anciennes Bugatti qui dorment encore dans tel ou tel garage.

Au coeur des années 60, la marque Bugatti n'a rien perdu de son prestige auprès des amateurs automobiles, pour preuve la rétrospective parue dans le numéro 47 du magazine Moteurs en 1965. En avril et mai 1961, Serge Pozzoli et Jacques Schreiber évoquent dans L'Auto-Journal (numéros 270 et 271) l'histoire de Bugatti. En guise de conclusion, ils rappellent ce qu'étaient les Bugatti vingt ans après la fin de la marque : " Vingt années se sont écoulées depuis que les dernières 57 quittèrent Molsheim ... Une guerre est passée. Puis, la paix revenue, le monde entier s'est lancé dans un immense effort de motorisation. Plus de 100 millions de véhicules perfectionnés, sûrs, utilisables, ont été produits depuis. Le monde connaissant une prospérité retrouvée, la vogue de la voiture de sport connut un développement sans précédent. Des marques nouvelles se créèrent, les grandes firmes de tradition comme Mercedes, reprirent la fabrication de voitures à très haute vitesse. Enfin, le grand Enzo Ferrari dota le monde de super voitures, véritables joyaux issus de la compétition. Au sein de cette nouvelle élite d'après-guerre la plus petite 1 000 cm3 comme l'Abarth dépasse nettement la vitesse d'une 57 de 1939. Il eût été de bonne logique que le nom de Bugatti aille rejoindre dans l'oubli d'autres noms jadis fameux. La vérité est toute autre ... Dans le monde entier, le nom de Bugatti est vivant ! Les enfants de dix ans le connaissent, comme ils connaissent d'ailleurs " la " voiture. Des centaines de véhicules ont été préservés, restaurés, tandis que des amateurs du monde entier poursuivent cette immense tâche de recherche et de reconstruction. Démolir une Bugatti est devenu une sorte de crime que seul un démolisseur inconscient peut oser. Et le grand club anglais, le " Bugatti Owner's Club " continue à être le plus sélect et le plus actif ... Pourquoi cette explosion de renouveau autour d'une marque ? Est-ce pure mystique, fétichisme autour d'une légende ? Certainement pas. L'homme jeune des années 60 est un réaliste. Il veut se rendre compte par lui-même et est sensible au beau. Aussi, au premier examen des voitures qui comblèrent ceux qui l'ont précédé, est-il conquis ! L'originalité de ces voitures, à l'heure des modèles uniformes de grande série, le fascine. Une promenade au volant de cet engin lui démontre ce à quoi Bugatti était arrivé à une époque où conduire signifiait encore quelque chose et où les routes bombées ne toléraient rien. L'affection envers l'oeuvre de Bugatti est, en fait, le culte que l'on professe pour une oeuvre d'élite qui a contribué à l'excellence de la voiture d'aujourd'hui. Sans la compétition, aucun progrès n'est possible. L'immortel Ettore Bugatti ne s'y était pas trompé. "

Serge Pozzoli. Copyright Bugatti EB 110 La renaissance de la marque Bugatti en 1991 est une nouvelle aventure humaine. A l'origine, en 1985, il s'agit de la volonté de Ferrucio Lamborghini et de Paolo Stanzani de créer une nouvelle voiture de sport de hautes performances. Nuccio Bertone est aussi impliqué dans les premières discussions. Ferrucio Lamborghini a vendu l'entreprise portant son nom en 1981. Il occupe depuis son temps en exploitant ses vignes et en jouant au golf ! Le virus de l'automobile ne l'a jamais quitté, et il imagine bien un retour sur le devant de la scène en créant une nouvelle voiture très exclusive. Mais il ne souhaite plus assurer seul la responsabilité d'un tel projet.

Ferrucio Lamborghini. Copyright Paolo Stanzani, ingénieur automobile italien, avait été recruté en 1963, alors qu'il n'avait que 25 ans, pour concevoir les premières Lamborghini. Il a contribué à la naissance de voitures aussi mythiques que les Lamborghini 350 GT, Miura (avec l'ingénieur Dallara) et Countach. Il a quitté la firme de Sant'Agata en 1974. La présence d'une telle personnalité ne peut que rendre crédible le projet de renaissance de celle que l'on n'appelle pas encore Bugatti.

Paolo Stanzani - Source : https://www.4legend.com Pour l'instant, l'ambition des protagonistes est mesurée. Il s'agit de fonder une petite société capable de produire des sportives très exclusives. Il reste à trouver quelqu'un capable de financer un tel programme. Romano Artioli, recommandé par un ami de Stanzani, va être l'homme de la situation. Il est emballé par l'idée qui lui est proposée. Artioli, alors peu connu du grand public, est un important distributeur Ferrari en Italie et en Allemagne. Il assure par ailleurs la diffusion des marques Suzuki et Subaru en Italie.

Romano Artioli. Copyright Bertone se retire rapidement du projet. Il reste Lamborghini, Stanzani et Artioli. Contrairement à ses compagnons d'aventure, Artioli déclare son souhait d'élaborer quelque chose de très ambitieux. Il veut produire pour un marché déjà bien fourni une automobile qui soit la référence absolue, meilleure en tout point à ses concurrentes. Pour cela, il faut un nom qui soit à la hauteur de son rêve. Dès lors, son objectif est ni plus ni moins que de faire revivre la mythique marque Bugatti. Depuis la mort d'Ettore Bugatti en 1947, à part quelques soubresauts dans les années 50, la marque de Molsheim est tombée sur le plan automobile dans un profond sommeil, que seules quelques réunions de bugattistes réveillent de temps à autre. Artioli n'a pas l'intention de s'approprier une légende Bugatti qui ne lui appartient pas, même en rachetant un nom. La renaissance de Bugatti ne va pas faire revenir Ettore, ni Jean, qui furent bel et bien l'âme de la marque, et la seule. L'utilisation d'un nom aussi glorieux ne peut être qu'une source de motivation pour les techniciens et ingénieurs qui doivent mener à bien ce projet. L'époque est " magique " pour les supercars. En 1987, une Ferrari F40 récente peut se vendre plus de 7 millions de francs, alors que son prix catalogue n'est que de 1,4 million. Dans un tel contexte spéculatif, Artioli peut rêver d'une fortune rapide avec un nom aussi prestigieux que Bugatti. Face à un Artioli qui vise grand dès le départ, Lamborghini, homme d'expérience s'il en est, souhaite au contraire commencer petit, et progresser étape par étape. En désaccord avec la vision d'Artioli et avec le choix du nom Bugatti, il décide de se retirer officiellement du projet, sans pour autant perdre de vue l'évolution du dossier. Artioli demande à Stanzani de rédiger un cahier des charges en forme d'avant-projet. Avec ces éléments, il se fait fort d'acquérir les droits sur la marque Bugatti auprès de la Snecma, la Société Nationale d'Etude et de Construction de Moteurs d'Aviation, propriétaire du nom. Il semble que la Snecma ne se soit pas trop fait prier pour céder la marque Bugatti. D'ailleurs, le nom de Bugatti est déjà abondamment utilisé de manière illégale pour une multitude d'objets de types montres, jeans, lignes de vêtements ... On peut tout de même penser que le vendeur s'est bien assuré du sérieux de la proposition, et qu'il n'a pas confié ce nom mythique au premier chaland venu. Un autre personnage fait alors son entrée dans l'affaire, Jean-Marc Borel. Celui-ci est un auteur connu d'ouvrages consacrés à l'histoire de Lamborghini. A ce titre, c'est un proche de Lamborghini et de Stanzani. Comme Artioli, il voit d'un très bon oeil la renaissance de Bugatti.

A gauche derrière l'avion, Romano Artioli, puis de gauche à droite, Jean-Marc Borel, Ferrucio Lamborghini, la secrétaire l'Artioli, Paolo Stanzani (cravate grise), une inconnue, et à droite Marcello Gandini - Source : http://www.autodrome.fr Octobre 1987 voit la naissance de la holding Bugatti International au Luxembourg. Cette holding est dirigée par Jean-Marc Borel. Michel Bugatti, fils cadet d'Ettore Bugatti, né de son second mariage, est membre de son conseil d'administration, et apporte ainsi une forme de légitimité au projet. Bugatti International contrôle Bugatti Automobili SpA en Italie, société présidée par Romano Artioli, et SRL Ettore Bugatti. Bugatti Automobili SpA se présente comme un bureau d'engineering susceptible d'étudier et de proposer à divers constructeurs des projets d'avant-garde. Son projet majeur et prioritaire est la mise au point d'une voiture de sport qui doit porter le nom de Bugatti. Bugatti International détient 65 % du capital, les autres 35 % étant aux mains de Stanzani et de Tecnostile, une société d'études techniques, constituée d'une douzaine d'anciens ingénieurs de chez Lamborghini, avec laquelle Stanzani travaille de longue date dans le cadre de contrats avec différentes firmes automobiles. Stanzani devient le chef d'orchestre de l'opération, et supervise l'ensemble du développement de la future voiture. SRL Ettore Bugatti est la mémoire du mythe Bugatti puisque cette structure possède toutes les archives de Molsheim (plans, photos, maquettes ...), et exploite la marque Bugatti pour les produits dérivés. Une de ses ambitions est de faire enfin respecter l'usage du nom Bugatti, en faisant le ménage parmi ceux qui l'utilisent à tort ou à raison. L'idée de Stanzani est d'inventer une voiture à moteur 12 cylindres en position centrale arrière, qui soit la plus innovante possible. Il ne s'agit pas de reproduire ce qui a déjà été conçu par le passé. Il n'est pas question d'habiller avec du neuf une mécanique déjà connue. La priorité est dans l'innovation, et non pas dans la production d'un nombre important de voitures. Trois longues années s'écoulent entre le projet, le développement, et la mise au point des premiers prototypes. La fiche technique est alléchante : quatre roues motrices, châssis en fibre de carbone, V 12 de 3 500 cm3 - un choix de Stanzani pour cette cylindrée modeste qui permet de ne pas alourdir à l'excès la voiture, et qui est identique à celle d'un moteur de F1 -, 4 turbocompresseurs, 550 ch .... Rien n'est laissé au hasard. Les tests au banc d'essais sont impitoyables. De longs trajets d'endurance sont menés dans les pôles et dans les pays du Golfe. Bugatti sélectionne les partenaires techniques les plus huppés. L'Aérospaciale et Composite Aquitaine participent à la réalisation du châssis, tandis que Messier Bugatti travaille sur les suspensions, Michelin sur les pneumatiques et Carbone Industrie sur le freinage. Elf pour sa part met au point une huile spécifique. Des divergences de vues apparaissent entre Stanzani et Artioli, sur le nombre de voitures à fabriquer, sur l'organisation industrielle à adopter, sur le financement ... Comme Ferrucio Lamborghini avant lui, Stanzani souhaite que l'entreprise grandisse progressivement, sans s'endetter outre mesure. Artioli, lui, voit les choses en plus grand. En désaccord profond, Stanzani quitte brutalement le navire en août 1990, alors que trois prototypes ont déjà été mis au point et assemblés. Les plans du châssis de la future Bugatti ont déjà été adressés à quatre designers de renom : Paolo Martin, Giorgetto Giugiaro, Nuccio Bertone et Marcello Gandini. Plancher sur le dessin de la nouvelle Bugatti est forcément un projet enthousiasmant. Paolo Martin, ancien styliste vedette de Pininfarina, indépendant depuis 1976, signe la 110 PM1, une voiture quelque peu provocatrice, et pas vraiment élégante.

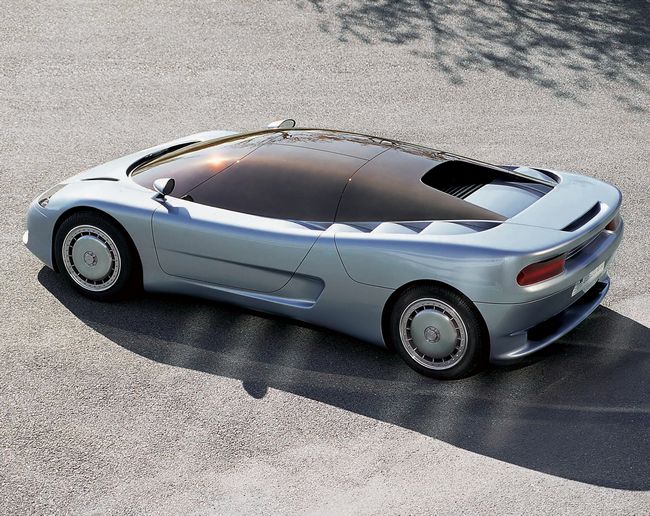

Bugatti 110 PM1 par Paolo Martin, 1989. Copyright Giugiaro présente au Salon de Turin en avril 1990 la maquette de l'ID 90. Le projet n'est pas retenu, car jugé trop éloigné par Artioli de l'idée qu'il se fait d'une Bugatti contemporaine.

Bugatti ID 90 par Giugiaro, 1990. Copyright Le projet de Bertone et de son designer Marc Deschamps n'aboutit pas non plus. Une maquette a pourtant été fabriquée et testée en soufflerie. Certaines sources précisent que c'est Nuccio Bertone qui aurait décidé de mettre un terme au développement de cette étude, doutant de la capacité du projet d'Artioli à aboutir. D'autres indiquent au contraire que le dessin de Bertone a été refusé, parce qu'il ne correspondait pas à l'image innovante qu'Artioli voulait insuffler. A chacun sa vérité.

Bugatti, projet EB 110, par Marc Deschamps pour Bertone. Copyright C'est le dessin de Marcello Gandini qui est retenu dans un premier temps pour la réalisation des prototypes. Styliste de renom, Gandini est l'auteur de chefs-d'oeuvre du design automobile : Lamborghini Miura et Countach, Alfa Romeo Carabo, Maserati Ghibli, etc ... Mais pour la version définitive, celle qui va être commercialisée, le dessin de Gandini est retoqué. Il est jugé trop anguleux, trop agressif, pas suffisamment en rapport avec l'esprit Bugatti.

Prototype dessiné par Gandini. Copyright En octobre 1990, Paolo Stanzani est remplacé par Nicola Materazzi, un ingénieur venu de chez Ferrari, auréolé de son expérience acquise dans le développement des 288 GTO et F 40. Il est assisté de Jean-Philippe Vittecoq, ancien chef essayeur chez Michelin, qui a quitté son poste chez le manufacturier pour s'impliquer à fond dans la mise au point des trains roulants de la Bugatti. Les choix mécaniques sont désormais figés. Mais l'utilisation de matériaux plus lourds et l'évolution des aménagements intérieurs font augmenter de manière sensible le poids de la voiture. Fin 1987, Stanzani trouvait une surface de 75 000 m2 à Campogalliano près de Modène, destinée à accueillir l'unité de production. Celle-ci, imaginée par l'architecte Giampaolo Benedini, un membre de la famille d'Artioli, est construite à partir de 1988 comme un véritable monument d'architecture. Elle est idéalement située au milieu d'une myriade d'artisans qui travaillent pour le compte de grandes écuries de F1. L'investissement d'Artioli est énorme, près d'un milliard de francs. L'usine est inaugurée en grande pompe le 15 septembre 1990, date anniversaire de la naissance d'Ettore Bugatti (né le 15 septembre 1881). Lors de cette journée, la future Bugatti 110, l'un des prototypes dessiné par Gandini, est encore recouverte d'un drap, qui laisse deviner les contours de ses lignes. Le président Artioli ne souhaite pas présenter une voiture inachevée.

L'un des prototypes de la Bugatti devant l'usine de Campogalliano. Copyright Exit Paolo Martin, Giugiaro, Bertone et Gandini. Le dessin de la version définitive de la nouvelle Bugatti EB 110 revient à Giampaolo Benedini, l'architecte de l'usine ! Il faut admettre que celui-ci s'en tire avec les honneurs.

Photos de presse, Bugatti EB 110. Copyright La voiture définitive est enfin dévoilée le 14 septembre 1991, 110 ans (moins 1 jour) après la naissance d'Ettore Bugatti. Cette présentation a lieu à la Défense, près de Paris. Le pétrolier Elf, partenaire de Bugatti, finance le show. Alain Delon accepte contre la mise à disposition d'une limousine et d'un garde du corps de jouer le rôle d'ambassadeur de la marque durant cette journée mémorable.