|

Copyright. Ce site est gratuit et sans publicité. Je n'en retire aucun bénéfice financier. C'est le fruit d'une démarche totalement désintéressée. Si vous êtes détenteur d'un copyright non mentionné, je vous invite à me contacter. Ce fait est involontaire. Le document en question sera immédiatement retiré. Merci donc pour votre indulgence, pour ce qui n'est qu'un travail amateur. Cela demeure une gageure que de prétendre retracer l'histoire de Bugatti, de ses 75 modèles d'automobiles, de ses 3 000 victoires, et des hommes qui ont fait son histoire. De nombreux et excellents ouvrages ont été édités depuis plusieurs décennies sur le sujet. Comme le déclarait Hugh Conway, historien reconnu de la marque, " plus on en apprend, plus on s'aperçoit qu'on en sait peu sur Bugatti ". Nous ne ferons ici d'effleurer l'esprit qui règne autour de cette marque mythique, en prenant appui sur certaines périodes ou épisodes de la vie de Bugatti, de l'homme, bien sûr, de ses proches, mais aussi de l'entreprise et de ses voitures. A défaut de pouvoir tous les évoquer, le choix des modèles retenus demeure subjectif, et correspond pour l'essentiel aux voitures qui ont le plus marqué les esprits. Ensuite, vous serez entraîné dans l'histoire " moderne " de Bugatti, avec ses deux renaissances, l'une sous l'autorité de Romano Artioli, l'autre sous celle de Ferdinand Piëch. Vos commentaires et corrections sont les bienvenus. La balade dans le mythe commence ici ... Ken Purdy écrivait au sujet d'Ettore Bugatti dans Automobile Quarterly en 1967 : He was, as a french say, un type, a character, an exotic, one of a kind, greatly gifted, pround, unswervingly independant, indifferent to any opinion but his own, amused, aristocratic, impractical, profligate, a connoisseur, a gourmet, a bon vivant. He died in 1947 after sixty-five years of life full of creation and drama ". Ettore Bugatti à 21 ans. Copyright Avant 1902, l'apprentissage d'Ettore Bugatti Ettore Bugatti, de son vrai nom Ettore Arco Isidoro Bugatti, né à Brescia le 15 septembre 1881, est le fils aîné de Carlo Bugatti (1856-1940), artiste milanais qui réunit de nombreux talents et possède un atelier d'ébénisterie à Milan, et de Thérèse, une jeune femme issue de la grande bourgeoisie. Rambrandt, le frère cadet d'Ettore, né en 1884, un personnage tourmenté et solitaire, perpétue la tradition familiale, et devient un sculpteur animalier de renom. En 1916, il se donne la mort à l'âge de 32 ans. Carlo incite son fils Ettore à suivre l'Ecole des Beaux Arts à Milan. Mais ces études ne l'intéressent guère. En 1895, à l'âge de 14 ans, il a l'opportunité d'essayer un tricycle à essence construit par la maison Prinetti et Stucchi. Prinetti est ingénieur et Stucchi un industriel de grande valeur. Ettore Bugatti examine à fond le tricycle. Quelques jours plus tard, il le connaît par coeur. Il suggère plusieurs modifications, dont certaines sont prises en considération par le constructeur. Stucchi a vent de l'histoire, et intervient auprès de Carlo Bugatti pour que celui-ci autorise son fils à travailler dans son usine. Ettore lui-même en a émis le souhait. Après quelques hésitations, l'autorisation paternelle est donnée. Il débute alors un apprentissage de mécanicien chez cet industriel. Le jeune homme se fait remarquer par ses idées très personnelles au sujet de l'automobile naissante. Il a une compréhension très instinctive des problèmes liés à la mécanique. Son sens de l'observation, sa capacité à dessiner et son habileté sont autant de qualités qui apparaissent de manière évidente. En 1898, toujours en apprentissage, et âgé de seulement 17 ans, il construit sa première voiture, un engin à la conception assez particulière doté de quatre moteurs De Dion placés à l'arrière, deux à droite et deux à gauche, de part et d'autre de l'essieu. Cette voiture est considérée rétrospectivement comme étant le Bugatti type 1. Chez Prinetti & Stucchi, on commence à se questionner sur les talents de cet apprenti surdoué. Bien que son employeur ait donné son accord pour ce type de recherche, celles-ci ne peuvent pas rentrer dans le cadre d'un programme industriel de grande ampleur. Fin 1899, Ettore est invité à pratiquer ses expérimentations sous d'autres cieux. Il réintègre le domicile familial en 1900. Il n'est pas question pour lui de reprendre des études artistiques comme son frère Rambrandt. Au contraire, il veut persévérer dans le seul domaine qui l'intéressait vraiment, la mécanique automobile. Grâce à l'appui financier de son père et de quelques amis suffisamment riches, en particulier les frères Gullinelli, il se lance dans la fabrication de sa deuxième voiture, la type 2.

Bugatti type 2. Copyright Cette voiture est présentée lors de l'Exposition Internationale de l'Auto de Milan au printemps 1901. Elle est équipée d'un moteur quatre cylindres de 12 ch, et atteint 60 km/h en pointe. Cette type 2 impressionne le public, mais aussi les organisateurs du salon et les journalistes présents. Cette réussite vaut à Ettore Bugatti plusieurs récompenses, et déjà une foule d'admirateurs. Une production en série est même envisagée, mais le décès soudain du frère aîné Gullinelli durant l'hiver 1901/1902 compromet définitivement l'avenir du projet. 1902 - 1904, De Dietrich Ettore n'a pas la formation d'un ingénieur, mais à défaut, il possède un don certain pour la mécanique et l'exploration d'idées nouvelles. Sa notoriété naissante attire l'attention des équipes du Baron Eugène De Dietrich, qui le contactent au début de 1902. De Dietrich possède deux usines, l'une française à Lunéville, l'autre allemande car installée à Niederbronn en Alsace, sous tutelle germanique depuis la guerre de 1870. Cet ensemble industriel produit principalement du matériel ferroviaire, mais aussi des automobiles sous licence. Réellement enthousiasmé par le génie créatif du jeune homme, De Dietrich est intéressé par le prototype de la type 2, et s'interroge sur l'opportunité de produire en série cette voiture dans ses usines de Niederbronn, après en avoir acquis la licence. Ettore entreprend à bord de sa voiture et sans le moindre incident le trajet entre sa Lombardie natale et l'Alsace. A l'issue de la présentation, De Dietrich est séduit. Un contrat est passé entre les deux hommes, prévoyant finalement la construction de deux voitures de tourisme de plus forte cylindrée (les types 3 et 4) et d'une voiture de course. N'étant pas encore majeur, le contrat d'embauche d'Ettore est contresigné par son père Carlo. La carrière d’Ettore est lancée alors qu’il n’a que 20 ans. En août 1902, Ettore Bugatti quitte Milan pour Niederbronn, en compagnie de sa jeune fiancée, une amie d'enfance descendante d'une grande famille italienne. En octobre 1902, Bugatti épouse Barbara Maria Guiseppina Mascherpa Bolzoni. Quatre enfants naissent de leur union, deux fils et deux filles. L'Ebé (EB, initiales d'Ettore Bugatti) naît en 1903, Lydia en 1907, Jean en 1909 et Roland en 1922. Ettore a pour témoin de mariage Emile Mathis, avec qui il s'est lié d'amitié. Ils ont tous les deux sensiblement le même âge, et partagent la même passion dévorante pour la mécanique automobile.

Ettore Bugatti (à gauche) et Emile Mathis à bord d'un prototype de leur conception en 1902. Copyright 1903 est l'année de la célèbre course Paris Madrid, demeurée dans les mémoires pour l'hécatombe en vies humaines qu'elle a provoqué. Entre autres, Marcel Renault y a trouvé la mort. Sur ordre du gouvernement, la compétition est arrêtée à Bordeaux. Ettore Bugatti et Emile Mathis se présentent au contrôle à Paris avec leur type 5, mais en raison du manque de visibilité pour les pilotes une fois installés au volant, le départ leur est refusé. C'est à l'occasion de cet engagement raté qu'Ettore Bugatti fait la connaissance d'Ernest Friederich, un mécanicien qui va quelques années plus tard devenir son plus fidèle collaborateur.

Bugatti type 5, avant modification. Copyright

Bugatti type 5, après que l'assise ait été repositionnée. Copyright Entre 1902 et 1904, environ cent automobiles voient le jour sous le nom de Dietrich Bugatti. Plusieurs types de carrosseries habillent ces châssis. Le succès demeure trop mesuré au goût de De Dietrich, qui reproche à Bugatti de consacrer trop d'énergie à ses voitures de course, et pas assez aux voitures de la clientèle. A l'usage, les tempéraments latin et saxon de Bugatti et De Dietrich s'accordent mal. Les deux hommes se séparent en février 1904. Le contrat initial prévoyait pourtant un engagement de sept années. 1904-1906, Mathis Emile Mathis a quitté De Dietrich quelques mois avant Bugatti. Parallèlement à sa présence à Niederbronn, Mathis est agent De Dietrich à Strasbourg. C'est auprès de Mathis qu'Ettore Bugatti trouve refuge après son départ de Niederbronn. Mathis recrute à la même époque Ernest Friederich. C'est le 1er avril 1904 que Bugatti et Mathis s'associent pour une durée de deux ans afin de construire leur propre voiture. Mathis bénéficie de confortables revenus grâce à son travail de concessionnaire pour De Dietrich, mais aussi pour d'autres marques en Allemagne et dans plusieurs pays frontaliers. Il n'hésite pas à financer la construction d'un nouveau modèle, étudié par Bugatti. Le contrat stipule que Mathis s'occupe de la diffusion de la voiture, tandis que la conception et la fabrication sont du ressort de Bugatti. Produites à Illkirch-Graffenstaden, elle adopte le nom de Mathis Hermes " licence Bugatti ". Elle est aussi référencée comme étant la type 6 d'Ettore Bugatti. Les premiers modèles sortent des ateliers fin 1904 et reçoivent un très bon accueil lors de leur présentation au Salon automobile de Berlin, puis à celui de Paris. En avril 1906, à l'échéance du contrat passé deux ans plus tôt, Mathis et Bugatti se séparent. Leurs personnalités différentes, et leurs divergences de vues sur l'automobile rendent leur collaboration trop complexe. Si le premier est un partisan de la voiture populaire, le second est plus attiré par les voitures de course et de luxe. Comme cela a déjà le cas chez De Dietrich, Bugatti se consacre plus à la compétition, et se désintéresse trop de la clientèle, pourtant source de revenus pérennes. Les châssis Mathis Hermes sont modernes et légers. Mais les voitures sont onéreuses à produire et difficiles à vendre. 1907 - 1909, Deutz Ettore Bugatti s'installe à Illkirch-Graffenstaden durant l'été 1906, et y ouvrir un bureau d'étude. Il est accompagné dans cette nouvelle page par Ernest Friederich. Celui-ci prend en charge l'atelier attenant au bureau d'étude. Les deux hommes sont assistés par deux dessinateurs et deux ouvriers. L'étude du type 8 peut commencer. Ce nouveau modèle intéresse les dirigeants de la Gas Motoren Fabrick Deutz de Cologne. Cette entreprise a déjà un long passé dans le domaine mécanique. Daimler et Maybach y ont débuté leur carrière. Désormais, les dirigeants de Deutz souhaitent produire des automobiles. Le 1er septembre 1904, Bugatti signe un contrat le désignant comme directeur de fabrication chez Deutz à Cologne. Ce contrat l'autorise à concevoir pour son compte propre des voitures légères qui ne rentrent pas en concurrence avec la type 8.

Ettore Bugatti au volant d'une Deutz en 1909 au départ de la coupe Prince Henri. Copyright Ettore Bugatti déménage sur Cologne avec sa femme Barbara, ses deux filles, l'Ebé (1903-1980) et la petite dernière, Lidia (1907-1972). Il y est confortablement installé, et possède déjà une écurie pour ses chevaux. La type 8 est épaulée en 1908 par la type 9, plus légère et de cylindrée moindre. Ces modèles se caractérisent par une élégance générale du dessin. Cette caractéristique, le soin apporté au style, vont bientôt devenir la marque de fabrique des créations d'Ettore Bugatti.

Bugatti type 9 Prince Henri, vers 1911 (affiche Golf, Lyon, format 118 x 158). Copyright Malgré leurs qualités, ces deux voitures ne parviennent pas à s'imposer commercialement. Une fois de plus, Bugatti, d'un commun accord avec Deutz, met en terme à cette collaboration. A seulement vingt-huit ans, Ettore a déjà engrangé une importante expérience.

En 1909, Ettore s'inscrit dans l'épreuve classique du Mont Ventoux, où son audace de pilote et la fiabilité de sa voiture lui permettent de battre le record de l'épreuve. Avec l'aimable autorisation de Hubert de la Rivière - Copyright : http://www.art-robroy.com 1909, Bugatti type 10 Comme son contrat l'y autorise, Ettore Bugatti étudie durant sa période Deutz une voiture légère, sur son temps libre, en dehors de tout cadre professionnel. Cette activité lui permet d'échapper à la rigueur et à le monotonie d'une grande structure industrielle, et de mettre en oeuvre avec toute liberté ses multiples talents. La type 10 rassemble la plupart des solutions techniques qu'il a imaginées depuis une décennie. Surtout, elle est légère et solide. Ettore qualifie cette voiture de " pur sang ". Il s'agit de la première Bugatti à ne porter que le nom de Bugatti, sans autre patronyme associé au sien. Cette dénomination " pur sang " est déposée. La type 10 est terminée en mars 1909. Certains moquent sa ressemblance avec une baignoire. Entre temps, le fidèle Friederich, après avoir assumé ses obligations militaires, a rejoint Ettore pour terminer la mise au point de cette automobile.

Bugatti type 10. Copyright Les grosses voitures voulues par Deutz ne passionnent pas Bugatti. Chez Deutz, on est bien conscient que le départ de Bugatti est imminent, sa situation de salarié ne cadrant pas avec le dynamisme de l'intéressé, qui n'a qu'une idée en tête, redevenir autonome. Mais pour cela, il lui faut de l'argent. Ettore fait essayer sa nouvelle voiture à son banquier, celui-là même qui l'a aidé en 1908 lors de l'étude de la type 8. Ce banquier d'origine espagnole, M. de Vizcaya, est convaincu du potentiel de Bugatti, sur un marché qui s'annonce florissant. Pour Ettore Bugatti, après des années de balbutiement et d'apprentissage, le temps est venu de franchir un cap en s'installant à son compte. 1910 - 1914, les débuts à Molsheim Au mois de décembre 1909, assisté d'Ernest Friederich, Ettore Bugatti s'installe dans les ateliers désaffectés d'une teinturerie à Molsheim, à 22 kilomètres à l'ouest de Strasbourg. C'est son banquier qui lui propose ce site, qui lui convient parfaitement. Il habite une maison d'habitation près de l'usine avec sa femme et ses trois enfants.

Le lieu où sont

produites les premières Bugatti.

Copyright Carte postale représentant l'usine Bugatti. Copyright

L'usine Bugatti de Molsheim en 1930. Copyright Il s'entoure de trois dessinateurs venus de chez Deutz, quelques ajusteurs, tourneurs et mécaniciens. Friederich est chargé de recruter le personnel ouvrier. Ettore Bugatti prend cependant le temps d'interroger individuellement chacun des 65 premiers ouvriers de l'usine. Il faut aussi acquérir les machines-outils et assurer l'aménagement des locaux. Cette tâche incombe également à Friederich. Bugatti et Deutch se sont quittés en bons termes. Ettore assure d'ailleurs après l'échéance de son contrat un rôle de conseiller technique auprès de son ancien employeur. Les Deutz portent encore durant quelques années l'empreinte Bugatti. A partir de 1910, Bugatti consacre la plus grande partie de son temps à sa marque, et à la mise au point de sa première gamme, composée de trois modèles, les types 13, 15, et 17, avec des carrosseries torpédo deux places (la 13), quatre places (la 15) et conduite intérieure (la 17). Cette année-là, alors que les moyens industriels se mettent en place, seulement cinq châssis sont assemblés, des type 10 et type 11. A partir de 1911, les ouvriers de Bugatti parviennent à faire passer la production de trois voitures par mois en début d'année à neuf en décembre. Pas moins de 75 voitures sortent alors des ateliers de Molsheim. La type 13, enfin produite en série régulière, contribue à la renommée de la marque Bugatti. Elle est dotée d'un 4 cylindres de 1 327 cm3 d'environ 20 ch, ne pèse pas plus de 560 kg, et peut atteindre 100 km/h. Les Bugatti sortent de nos frontières, quelques-unes sont acquises par des clients italiens et britanniques.

Bugatti type 13. Copyright L'autre grande passion d'Ettore Bugatti, ce sont les chevaux. Au début à Molsheim la place donnée aux étalons éclipse le lancement de l'entreprise industrielle. Les photos de l'époque montrent de vastes paddocks bien entretenus, de superbes chevaux, et ... un petit bâtiment où sont construites les quelques voitures. En 1911, Ettore Bugatti entreprend l'étude d'un prototype de voiture légère qu'il propose au constructeur allemand Wanderer, l'un des quatre membres d'Auto Union quelques années plus tard. Celui-ci décline la proposition. Peugeot, à qui Bugatti présente sa type 12, se montre plus intéressé, et fait l'acquisition de la licence. La Bébé Peugeot est dévoilée au Salon de Paris de 1912. Elle et motorisée par un quatre cylindres de 856 cm3 qui développe 10 ch. Cette automobile à deux places vendue à un prix défiant toute concurrence est écoulée à 3 095 exemplaires, un succès pour Peugeot. Dans ses modestes installations, Bugatti n'aurait jamais été capable de produire une telle quantité de voitures.

Bugatti travaille en indépendant pour Deutz, Crossley, Diatto, Rebag et Peugeot, pour qui il imagine la fameuse BB, une des voitures les plus populaire d'avant-guerre. Copyright En 1912, le constructeur Bugatti assemble une centaine de voitures. Deux modèles de course sont étudiés, les types 14 et 18. Cette dernière est équipée d'un moteur de 5 litres de 95 ch.

Ettore Bugatti au volant d'une type 18. Copyright Avant-guerre, Molsheim se trouve encore dans l'Alsace occupée, et bien qu'Ettore Bugatti soit un admirateur du génie allemand, on ne parle que le français dans l'usine, et même pas l'italien malgré les origines d'Ettore qui a conservé sa nationalité. N'en déplaise aux plus cocardiers des bugattistes, les premières voitures de la marque sont allemandes. Sur le plan commercial, la marque Bugatti a acquis ses lettres de noblesse. Le marché occupé par ce petit constructeur demeure tout de même bien marginal, en raison notamment de prix de vente élevés. Selon la devise d'Ettore " rien n'est trop beau, rien n'est trop cher ". A la veille de la guerre, Ettore Bugatti a déjà fabriqué près de 350 voitures, des types 13, 15, 17, 22 et 23, ces deux dernières ayant succédés aux 15 et 17.

La type 13 par C. Bourdin. Copyright 1914 - 1918, la guerre Bugatti, peu avant la guerre, a développé tout un programme de production de vraies machines de course, avec en point de mire le Grand Prix du Mans qui doit se dérouler en 1914. Bugatti projette de devenir le plus grand spécialiste européen de la compétition automobile. Dès la déclaration de guerre, la circulation transfrontalière devient difficile. Bugatti échoue à rejoindre la France. Il parvient tout de même à mettre à l'abri ses chères voitures de course. En août 1914, il obtient l'autorisation, grâce à ses relations, de rejoindre Rome avec sa famille. L'Italie est encore neutre à ce moment-là. Bugatti, impatient d'agir, n'a qu'une idée en tête, mettre son savoir et son dynamisme à la disposition du gouvernement français. Il peut rejoindre Paris en janvier 1915, en laissant sa famille à Milan. Il est mobilisé en mai 1915 lors de l'entrée en guerre de l'Italie, au sein de la section Technique de l'Aéronautique Militaire Française. A Paris, il rentre en contact avec un des amis de son frère Rembrandt, qui l'aide à s'installer dans un atelier déjà bien équipé à Levallois. C'est là qu'il débute l'étude d'un moteur d'avion 16 cylindres, qu'il est malheureusement incapable d'imposer en 1917 face à celui de la firme Hispano-Suiza qui dispose de moyens plus conséquents. Peu après, les américains qui viennent de rentrer en guerre sont informés des travaux de Bugatti. Ils envisagent de produire son moteur sous licence en grande série au Etats-Unis, dans les usines Duesenberg. Hélas, des problèmes de mise au point et l'éloignement géographique de Bugatti empêchent ce projet d'aboutir à temps. Cette belle mécanique n'est produite qu'à quelques unités avant la fin de la guerre. Contrairement aux autres grands constructeurs français, Renault et Citroën en particulier, Bugatti n'a pas fait fortune durant le conflit. Rembrandt Bugatti, artiste pourtant reconnu mais incapable de vivre de son art, frappé par des problèmes de santé et des déceptions amoureuses, se donne la mort au plus grand désespoir de son frère en janvier 1916. Sa famille rejoint Ettore à Paris en juin de cette même année. En- dehors de l'aviation, Ettore n'a pas abandonné l'automobile. Il collabore avec Delaunay Belleville, et cède une licence à Diatto pour un moteur 8 cylindres.

Rembrandt Bugatti. Copyright 1918 - 1925, l'après guerre Au sortir du conflit, Bugatti retrouve son usine de Molsheim qui n'a pas trop souffert de l’occupation allemande, puisque seuls quelques biens ont été confisqués. Son unité de production est demeurée opérationnelle. Il s'empresse de ressortir de leur abri les voitures de course qu'il a étudiées juste avant la déclaration de guerre. Les conditions sont favorables pour reprendre la production automobile. Elle s'équipe d'une fonderie, d'une forge, d'ateliers d'usinage de haute précision, de halls d'assemblages, de bancs d'essais moteurs ... En janvier 1919, sa famille quitte Paris pour l'Alsace, région redevenue française à l'issue de la guerre. En mars, les premières voitures, des modèles conçus avant-guerre, sortent d'usine au rythme d'une dizaine de voitures par mois. Ettore s'attache parallèlement à développer son réseau de distributeurs.

Ettore Bugatti dessine lui-même cette carrosserie pour un modèle de type 13. Copyright Le premier Salon automobile de Paris d'après-guerre se tient en octobre 1919. Bugatti y expose ses modèles 13, 22 et 23 d'avant-guerre (communément appelés Brescia), améliorés techniquement. la type 13 est un modèle de course sur châssis court avec une carrosserie sommaire fabriquée à Molsheim. Les types 22 et 23, plus longs, plus lourds, sont habillés par des carrossiers extérieurs. Comme avant-guerre, Bugatti vend des licences pour la construction de ses modèles à l'étranger. auprès de Diatto en Italie, Crossley en Grande Bretagne et Rabag en Allemagne.

Rabag Bugatti. Copyright Une type 13 remporte au Mans en août 1920 la Coupe des Voiturettes. Friederich est l'un des co-équipiers. Le circuit est en mauvais état, troué de nids de poule. Les voitures concurrentes ne sont pas de première jeunesse, mais leur cylindrée est supérieure à celle des type 13. Friederich gagne l'épreuve avec vingt minutes d'avance à la moyenne de 92,68 km/h, sur un parcours de 573,3 km. Cette victoire consacre la vision que Bugatti a des problèmes de tenue de route. Elle démontre qu'une voiture légère à châssis rigide négocie bien mieux ses virages qu'un monstre pesant de grosse cylindrée.

Ernest Friederich au volant de la type 13 Brescia en août 1920. Copyright

L'équipe Bugatti au Mans en 1920. Copyright Au début des années 20, les courses automobile reprennent le dessus. Les Bugatti s'illustrent dans les multiples épreuves dominicales où commencent à se distinguer les clients du constructeur au volant de leurs propres voitures, qu'il s'agisse de Chiron, Etancelin, Lehoux et tant d'autres. Certains d'entre eux accéderont au statut de pilote professionnel au sein de l'usine.

Les 24 Heures du Mans 1923 par Géo Ham. Deux Bugatti, les numéros 28 et 29, prennent le départ. Copyright Qui court pour Ettore Bugatti ? Qui achète une Bugatti ? Des particuliers qui n'hésitent pas à investir des sommes conséquentes dans l'acquisition d'une voiture qui leur en coûte plus du double en réparations et en pièces détachées. Certains en achètent plusieurs dans l'année. Certes, ils bénéficient de remises sensibles sur l'achat des modèles d'usine, mais pas sur les réparations. C'est cette clientèle d'élite qui permet à Ettore Bugatti de travailler toujours à l'avant-garde et de ne pas être trop préoccupé par les questions de prix de revient.

Affiche Bugatti signée Marcello Dudovich, 1922. Copyright La Bugatti type 30 de 1922 est équipée d'un nouveau 8 cylindres 2 litres. Elle fait sa première apparition sur circuit à Strasbourg le 18 juillet 1922. D'abord disponible avec une carrosserie de type course, le modèle de série est ensuite exposé au Salon de Paris en 1923. Sa production s'élève à environ 600 exemplaires jusqu'en 1925.

Bugatti type 30 Tourer. Copyright 1923, Bugatti type 32 La type 32 étrenne une carrosserie pour le moins originale, en forme d'aile d'avion. Son style sans fioriture lui vaut le surnom de tank. Basée sur la type 30, son châssis surbaissé passe sous les essieux. Ettore Bugatti, sans formation spécifique sur les questions d'aérodynamique, s'est aventuré sur un terrain qu'il connaît mal. La voiture devient impossible à maîtriser à hautes vitesses, et tout le talent de Friederich est nécessaire pour conduire le tank Bugatti à la troisième place lors de sa première course, le Grand Prix de l'ACF en 1923. Malgré ce résultat mitigé, la voiture est exposée sur le stand Bugatti du salon de Paris cette même année. Ettore tire les conclusions qui s'imposent, et oriente ses recherches vers un autre type d'automobile radicalement différent. La Bugatti 35 va bientôt prendre forme.

Un tank Bugatti type32 à l'usine de Molsheim. Copyright

Bugatti type 32 au pesage. Copyright

Ernest Friederich pilote le tank type 32 en 1923 lors du GP de l'ACF. Le règlement des GP de l’époque prévoit la présence obligatoire à bord d’un mécanicien. Copyright 1924, Bugatti type 35 Comme ses concurrents, Bugatti en ces années 20 et 30 doit en permanence faire face aux nouvelles inventions, aux nouveaux procédés techniques pour ne pas se laisser distancer. Mais contrairement à eux, il travaille en totale liberté, sans souci réel du prix de revient. Il peut réinventer complètement une voiture d'un type à l'autre, sans s'inquiéter de l'amortissement des machines-outils, préoccupation réservée aux grands constructeurs. Avec la type 35, Bugatti innove encore, tout en mettant à profit ses expériences passées. La type 35 demeure la Bugatti la plus admirée et la plus mythique de toute la production de la marque. C'est LA Bugatti par excellence. Elle fait ses débuts en compétition lors du Grand Prix de France à Lyon en août 1924.

La première apparition de la type 35 en course au Grand Prix de France à Lyon en août 1924. Copyright Six voitures arrivent par la route, dont une conduite par Ettore lui-même, avec une intendance très lourde. Malgré leurs piètres résultats dus aux pneumatiques expérimentaux Dunlop qui ne résistent pas, la type 35 fait sensation avec ses jantes en alliage léger incluant le tambour de frein, et par la très grande finesse du dessin de sa carrosserie biplace. A Molsheim, les commandes affluent sans tarder.

Ettore Bugatti, au Grand Prix de l'ACF en 1924 au volant d'une type 35. Copyright On ne sait pas pourquoi Ettore Bugattti, qui jusque-là, a accordé si peu d’intérêt à l’esthétique de ses voitures de course, change d’avis à partir de 1924. Quoi qu’il en soit, la 35 surpasse toutes ses rivales en élégance et en qualité de présentation. Ses courbes pures sans aucune rupture lui confèrent la grâce d'un jouet. Son esthétique est d'une limpidité naturelle. La 35 adopte un aspect minimaliste. Machine de course absolue, concentrée sur elle-même, elle ne s'embarrasse pas de garde-boue ni de phares. Un simple saute-vent fait office de pare-brise. La pointe arrière est une réminiscence des fuselages des chasseurs de la Grande Guerre. Une Bugatti 35 est bleue. Il faut avoir conscience que cette teinte est pratiquement inconnue sur les automobiles d'alors. Aujourd'hui, on n'y prêterait plus attention.

En 1931, avec Louis Chiron et costume et béret. Copyright Le moteur est un classique 8 cylindres en ligne de 2 litres de cylindrée de 90 ch (110 ch en 1925/26). La réduction du poids est toujours une obsession pour Ettore Bugatti. Ce souci est particulièrement évident sur la 35. Sur circuit, les Bugatti sont moins puissantes que leurs rivales, mais grâce à un rapport poids/puissance favorable, elles s'avèrent supérieures en courbe. L’atout majeur de la nouvelle née réside dans son homogénéité d’ensemble et dans sa polyvalence. Plusieurs détails se révèlent être une merveille de clairvoyance et un tour de force de fabrication. La voiture, cependant, n’est pas née d’une feuille blanche : elle utilise de nombreuses solutions qu’Ettore a déjà appliquées sur ses précédentes créations. Il se développe à l'époque une sorte de syndrome Bugatti. La 35 est performante, solide, facile à conduire et à entretenir, aussi à l’aise sur la route que sur la piste. Désormais, tous les constructeurs concurrents qui s'obstinent dans cette catégorie " grand sport " ne peuvent en aucun cas rivaliser avec la 35 de Molsheim. Leurs voitures passent irrémédiablement pour des Bugatti du pauvre, quelque-soit leurs qualités et le talent de leurs concepteurs. Face au dynamisme commercial de Bugatti, à son sens de la communication et de la mise en scène, les challengers continuent à faire preuve d'un certain amateurisme. Les Alfa Romeo, Delage ou Sunbeam qui pourraient lutter avec la Bugatti, sont des voitures d'usine inaccessibles.

La type 35, aussi à l'aise en balade que sur les circuits. Copyright Pour la première fois dans la jeune histoire de l’automobile, les pilotes amateurs peuvent acquérir une voiture de course en tout point semblable à celle que l’usine fait courir, à condition d'être suffisamment fortunés. Une Bugatti 35 coûte environ 10 fois le prix d'une Citroën 5 CV, et demeure encore 3 à 5 fois plus chère qu'une Amilcar, BNC ou Salmson de catégorie équivalente. Au salon de Paris 1924, une Brescia est facturée 33 500 francs en torpédo, une type 30 atteint 57 000 francs avec le même type de carrosserie, tandis que la type 35 culmine lors de sa commercialisation en 1925 à 100 000 francs. Pour satisfaire sa clientèle et attirer plus particulièrement la jeunesse dorée, Bugatti commercialise une 35 A, version simplifiée de la 35, qui affiche un tarif inférieur de 40 %. Elle bénéficie pourtant des mêmes qualités dynamiques que la 35, mais sa mécanique est issue de la type 38 de 80 ch. Elle nécessite de débourser 63 000 francs en janvier 1926. La 35 C de 1926 est dotée du même 8 cylindres que la 35, mais grâce à son compresseur, la puissance grimpe à 120 ch. La 35 B de 1927, elle aussi suralimentée, dispose d'une cylindrée accrue à 2 292 cm3, et affiche 130 ch.

Bugatti lors de la Targa Florio de 1928 - Avec l'aimable autorisation de Hubert de la Rivière - Copyright : http://www.art-robroy.com. Bugatti occupe une niche de marché qui demeure confidentielle, avec environ 343 exemplaires de la type 35 produits. Environ parce que, fidèle à ses habitudes, Ettore Bugatti livre à ses clients des voitures de course d’usine après quelques mois ou années d’utilisation, parfois avec un nouveau numéro de châssis si elles ont été accidentées auparavant. La 35 remporte plus de 2 000 victoires en course. Ce nombre conséquent est, en dehors des performances de l'auto, dû au nombre important des inscrits. La 35 a en effet tendance à monopoliser les listes d'engagement. Parmi ces épreuves figure la célèbre Targa Florio en Sicile, créée par le chevalier Florio, ami de longue date d'Ettore Bugatti. Dans les années 20, une victoire dans cette compétition a encore plus d'impact qu'un trophée aux 24 Heures du Mans. La course a lieu sur un tracé de 109 kilomètres de routes désertes, tortueuses et cassantes, sans la moindre assistance. Elle est donc réservée à des pilotes entreprenants, au talent reconnu, en pleine possession de leurs moyens physiques, capables d'intervenir pour effectuer les réparations. Etre engagé par Ettore Bugatti sur cette course est une forme de reconnaissance ultime. Bugatti va s'y illustrer cinq années de suite, de 1925 à 1929.

Les propriétaires de Bugatti au Mans, de 1928 à 1930. Avec l'aimable autorisation de Hubert de la Rivière - Copyright : http://www.art-robroy.com Au milieu des années 20, la supériorité des Bugatti sur circuit est telle qu'Ettore Bugatti décide d'organiser une course privée exclusivement réservée aux clients et amis du constructeur. Celle-ci a lieu sur le circuit du Mans en 1928, 1929 et 1930. Afin de laisser sa chance à chaque pilote, Ettore Bugatti, assisté dans l'organisation de cette compétition par Charles Faroux et par les commissaires de l'Automobile Club de l'Ouest, élabore une sorte de handicap pour compenser les différences de puissance des voitures alignées sur la grille de départ. C'est Ettore lui-même qui baisse le drapeau. Il ne manque pas d'encourager personnellement les participants. Même après l’arrêt de leur production en 1930, les 35 feront le bonheur de nombreux pilotes amateurs ou débutants, comme Amédée Gordini, Maurice Trintignant, Raymond Sommer, etc ...

Jules Goux lors de la Targa Florio 1926 à bord d'une Bugatti 35. Copyright La vie à Molsheim Il faisait bon vivre à Molsheim au coeur des années 20. Les succès en courses pleuvent, et les commandes affluent. Le personnel de l'usine respecte Ettore Bugatti, et s'accommode aux caprices et travers de l'homme, plus artiste qu'industriel.

Ettore Bugatti (au centre en blanc) dans sa propriété de Molsheim, avec sa famille, recevant ses principaux collaborateurs et ouvriers. Copyright L'usine est l'un des éléments qui compose le cadre de vie proche d'Ettore. Il a d'autres marottes comme en témoignent l'écurie bien remplie et le vaste manège, la sellerie et le hangar abritant toute une collection de véhicules hippomobiles, dont certains de fabrication maison, mais aussi le chenil accueillant une vingtaine de pensionnaires, la basse-cour, le pigeonnier, etc ... L'amour porté aux chevaux remonte à sa plus tendre enfance. Il a coutume de consacrer à l'équitation une grande partie de ses heures de loisirs. Sa fille, Mlle l'Ebé Bugatti, décrivait ainsi son père : " Sans repos et sans effort, ainsi travaillait-il au perfectionnement des voitures, palpant les différents rouages comme il examinait les jambes de ses chevaux après chacune des sorties, ou en faisant son tour quotidien à l'écurie : c'est là que s'exprimait le plus souvent sa mauvaise humeur, que se manifestaient ses exigences au moindre échauffement de tendons, inconsciemment peut être, il traitait la mécanique comme un animal domestique, l'entourant de soins sans raideur pour en obtenir le maximum de rendement " (source : L'épopée Bugatti). A l'époque, en poussant quelques portes, on découvre les autres passions d'Ettore : l'aviation, les bateaux, le matériel ferroviaire ... ainsi que les oeuvres de son frère Rembrandt qui occupent un bâtiment entier. Dès les années 30, Ettore se détourne petit à petit de l'automobile pour se consacrer plus pleinement à ses autres passions, passant ainsi le relais son fils Jean.

Publicité presse, octobre 1923. Copyright Ettore est de nature paternaliste. Les rapports avec ses ouvriers sont simples et directs. Il se flatte d'en connaître la plupart personnellement. Cela demeure possible dans la mesure où l'usine conserve un certain caractère artisanal, même si les effectifs atteignent en 1936/37 jusqu'à 1400 salariés.

Ettore Bugatti, un " homme ", avec ses qualités de coeur, de spontanéité, de courage qui contrebalançent largement son entêtement. Copyright Ettore s'entoure des ouvriers les plus qualifiés, des techniciens les plus compétents. Il est aussi exigeant avec les autres qu'il ne l'est avec lui-même. Il faut être à la hauteur pour travailler à Molsheim. On y entre surtout par conviction, et non pas par hasard. Bugatti est un précurseur sur le plan social. Il encourage ses ouvriers à épargner en attribuant plus aisément des augmentations à ceux qui peuvent la faire preuve d'une gestion saine de leur patrimoine. La plupart de ses ouvriers éprouvent une certaine fierté de travailler aux côtés de celui qu'ils surnomment " le Patron ". Ce surnom devient bientôt coutumier à Molsheim, et même la famille Bugatti prend l'habitude de l'utiliser pour parler d'Ettore. Le caractère d'Ettore Bugatti évolue de pair avec l'inflation de son ego, et bientôt, il croit en sa toute puissance. Dirigeant son usine, il s'entoure de gens qui ne se risquent pas à discuter ses décisions. Le Patron porte couramment un chapeau melon, qui constitue une sorte de baromètre de son humeur. Incliné en avant, il annonce la mauvaise humeur du moment. Au contraire, rejeté en arrière, il indique une humeur plus joyeuse. Ainsi, ses collaborateurs savent quand il est possible de l'aborder.

Croquis de Géo Ham, caractérisant l'humeur joyeuse, normale et mauvaise d'Ettore Bugatti. Copyright Stella Tayssèdre, la secrétaire d'Ettore Bugatti de 1928 à 1946, racontait à Pierre Fouquet-Hatevilain, dans " La Vie de l'Auto " en septembre 2000, sa première rencontre avec Ettore Bugatti : " J'étais très impressionnée par cet homme qui est un personnage hors du commun, portant un chapeau melon. Bien que d'origine italienne, il s'exprimait dans un français impeccable, sans accent. Bien sûr, il parlait couramment l'italien, mais aussi l'allemand et l'alsacien. Cependant, quand il conversait avec les membres de sa famille, et en particulier avec Jean, il utilisait le patois milanais que personne ne pouvait comprendre. Il terminait la fin des échanges, toujours très animés avec Jean, par l'expression " Ha capito " , " Tu as compris " ! Tout de suite, il m'a eu à la bonne et il m'a fait confiance. Je prenais les lettres en sténo et lui soufflais les mots quand il hésitait. Lorsqu'il écrivait aux princes et aux têtes couronnées, la lettre devait être manuscrite. Cependant, c'est moi qui écrivais de ma main et le patron se contentait de signer ". André Latour évoquait dans le magazine " Moteurs " n° 38 de 1963 la difficulté de traiter une affaire avec Ettore Bugatti : " Traiter avec lui une affaire ne nécessitant pourtant qu'un simple échange de correspondance est une vaine entreprise. Les lettres qu'on lui adressait personnellement, aussitôt lues, allaient en rejoindre maintes autres, déjà vouées à ce sort, dans l'oubliette de ses poches. Lui rappelait-on ultérieurement qu'il vous a laissé sans réponse, il montrait bon souvenir des faits en question. Mais invariablement il ajoutait : " Vous auriez dû venir me voir ". Bon ... mais quand ? et où ? Car il ne fixait jamais de date ni de lieu, tout en étant sincère dans le désir exprimé. On ne pouvait compter que sur le hasard. A-on toute raison de penser qu'on le trouverait en son bureau parisien, qu'on apprenait son brusque départ pour Molsheim. La meilleure solution est encore de se rendre en Alsace et de guetter son arrivée sur place ... Ainsi qui entretenait des relations suivies avec Bugatti est entraîné à faire, comme lui, navette entre Paris et Strasbourg. " L'usine est toujours impeccable d'aspect. Elle fait plus penser à une clinique qu'à un site industriel. Jamais un papier ne doit traîner par terre, et Ettore Bugatti lui-même montre toujours l'exemple. Il ne touche les pièces mécaniques qu'avec des mains gantées, tant pour protéger ses mains que pour ne pas laisser de traces sur le métal.

Extrait d'un catalogue Bugatti type 44. Copyright Ettore Bugatti a aménagé une maison familiale avec tout le confort. Le personnel est très attentionné avec les visiteurs, et la table toujours abondamment garnie. Le patron sait recevoir, et invite ses meilleurs amis à séjourner sur place. L'un des lieux les plus connus et lié à l'histoire de Bugatti est le Château Saint-Jean. Le manoir original est construit en 1857 par les Wangen de Geroldseck, à l’emplacement d’une commanderie datant du 12e siècle. Cette commanderie, dont il reste un portail, a été érigée par les Chevaliers Hospitaliers de l’Ordre de Saint Jean de Jérusalem. En 1929, Ettore achète le château et six hectares de terrain attenants. Cependant, il n’y vit jamais, le château servant à accueillir les clients prestigieux. Le château est racheté par Volkswagen en 1998 et entièrement restauré … (source : http://laurejo.canalblog.com/) Les clients qui viennent prendre possession de leur voiture sont le plus souvent accueillis à " L'Hôtellerie du Pur Sang ", où parfois, on peut omettre de leur présenter la note. Par contre, les automobiles sont payées comptant, la maison n'acceptant pas les chèques.

Le Château Saint-Jean avant-guerre. Copyright

Ettore Bugatti fréquentr les grands de ce monde. On le voit ici dans une situation qui prête à sourire en compagnie de Leopold III de Belgique (1901/1983) à bord d'une Auto Red Bug. Copyright Roger Brioult racontait dans " La Vie de l'Auto " en février 1985 comment le patron vendait parfois ses châssis : " Il arrivait de temps en temps, lorsque le patron présentait à son invité de marque son dernier châssis et que cet invité tombe en admiration devant cette pièce splendide, qu'il lui dise : Il vous plait ? Il est à vous ! Je vous l'offre. Alors l'invité, même le plus riche, même le plus blasé, le plus gâté, sidéré par un tel cadeau, se défendait généralement de l'accepter... Alors Bugatti insistait: Si, si, faites moi le plaisir d'accepter, ce châssis est ma dernière création, j'y ai mis tout mon coeur, tout mon savoir-faire, prenez le car je sais qu'avec vous il sera entre de bonnes mains. Alors après le refus, ce sont les remerciements que l'on devine. Quelques semaines plus tard, l'invité en question recevait la facture représentant la valeur du châssis. Il est évident que M. Bugatti ne procédait pas ainsi avec n'importe qui, il choisissait des gens célèbres est, surtout, très fortunés pour lesquels la valeur du châssis en question ne représentait pas une dépense somptuaire. Et l'invité payait sans rien dire, pensant qu'il a peut être mal compris et, de toute façon, il ne voulait, surtout pas, que l'on dise de lui qu'il a refusé de payer M. Bugatti ... Tous donc payèrent en silence, tous sauf un ! En effet, l'un des invités ayant, comme d'autres, bénéficié du " châssis cadeau " du patron, rencontra ce dernier lors d'une soirée très parisienne : Cher Monsieur Bugatti, je suis heureux de pouvoir vous remercier encore une fois pour ce séjour délicieux passé dans votre si agréable château. Mais, dites moi, j'ai comme un doute : le châssis que vous m'avez présenté, vous m'en aviez bien fait cadeau n'est ce pas ? Mais naturellement s'exclama M. Bugatti, avec force, Pourquoi ? Vous ne l'avez pas reçu ? Si fait, si fait dit notre homme. D'ailleurs, il est en carrosserie actuellement et je vais l'avoir bientôt, mais si ce que vous me dites correspond bien à ce que j'avais compris, il doit donc y avoir une erreur. Quelle erreur ? demanda Bugatti. Et bien, mon service comptable m'a dit avoir reçu une facture de Molsheim, alors ... Ah ! c'est cela ? Mais laissez donc nos gens s'arranger entre eux ... Et l'invité s'excusa presque et paya ! Ca, c'est de la grande classe, non ? Ettore Bugatti a eu quatre enfants avec Barbara. L'un d'entre eux, Jean, a marqué durablement l'histoire de Bugatti. Très jeune, Jean Bugatti a eu tout le temps nécessaire pour découvrir les moindres recoins des ateliers de Molsheim. Tout comme son père, il ne fait pas d'études poussées, mais apprend le métier sur le terrain, en observant, en écoutant, en passant d'un établi à un autre. Les ouvriers du patron qui aiment pour la plupart avec passion leur travail sont fiers de transmettre leur savoir à ce jeune garçon. Les premières oeuvres de Jean montrent une maîtrise étonnante des courbes et des proportions. Mais pour l'heure, l'adolescent s'applique, et se contente d'interpréter des thèmes connus. Le talent est là et il ne demande qu'à s'exprimer pleinement.

Jean Bugatti. Copyright Jean Bugatti, par opposition à son père de nature plutôt aristocratique, est d'une extrême spontanéité. Il aime le contact. Sa séduction naturelle emporte la sympathie des gens qu'il côtoie. Il affectionne les costumes élégants, qu'il porte avec une aisance remarquable. C'est cependant un travailleur acharné, qui ne songe que peu à se distraire, en dehors de ses automobiles. Il ne lui reste que très peu de temps pour se consacrer à la vie mondaine. Mais il ne s'en plaint pas, réalisant la chance qu'il a de poursuivre une oeuvre admirée dans le monde entier.

Jean Bugatti, ici au volant d'une type 53. Copyright Jean possède un talent réel pour entretenir et susciter de bonnes relations dans les conditions les plus difficiles, même avec les syndicats. Il sait conduire vite depuis son plus jeune âge. Il essaye lui-même les châssis dans la campagne alsacienne, et son jugement est très sûr et apprécié des techniciens de l'usine chargés des mises au point. Par contre son père lui interdit de courir, et Jean respecte cette volonté. Il connaît la route entre Molsheim et Paris mieux que quiconque. Quand une voiture doit être acheminée vers la capitale, il s'en charge d'office, préférant alors les voyages de nuit.

Une complicité unit Jean et Ettore Bugatti. Copyright Au cours des années 30, petit à petit, Jean prend un rôle prépondérant dans la vie de l'entreprise, et décharge son père des besognes administratives. Les ouvriers de l'usine lui sont attachés. Malgré ses exigences quant à la qualité du travail, il sait faire preuve d'une grande humanité. Il profite de son talent pour dessiner des carrosseries, récupérant là sans aucun doute une part du génie artistique familial. Les Bugatti ont une âme, Jean Bugatti leur donne un style. Ettore est plus un homme des années 20. Jean pour sa part vise les années 40. Le fossé, imperceptiblement, se creuse, même si les relations entre le père et le fils ne paraissent pas affectées. Jean s'incline souvent, mais ne renonce jamais définitivement. A l'écoute de ce qui se passe dans le monde, il joue un rôle d'agent de liaison entre l'extérieur et l'univers clos de Molsheim. Sans avoir un esprit d'innovation aussi développé que son père, il est un excellent animateur et coordinateur, à l'image par exemple d'Enzo Ferrari. Sans conteste, il est l'homme de la situation capable de succéder au Patron.

L'autre fils d'Ettore, Roland, avec son père vers 1934. Copyright 1927, Bugatti type 41 Royale Pour couronner son oeuvre, il faut à Ettore une voiture de grand prestige, telle que le monde n'en a jamais vue. Destinée aux familles royales, il n'espère pas en produire plus de vingt-cinq. Elle doit être plus longue, plus puissante, plus chère que tout ce qui a jamais existé. Le prototype est équipé d'un moteur 8 cylindres de 14 726 cm3 (12600 cm3 sur le modèle " de série "), développant théoriquement environ 300 ch à 1700 t/mn seulement. Selon les règles de l'époque, la Royale s'inscrit dans la catégorie de 84 CV fiscaux. L'ensemble du châssis pèse à lui seul 3 200 kilos. Ses roues font un mètre de diamètre. Il est nécessaire de fabriquer pour celles-ci des pneus spéciaux. La Royale atteint des moyennes très hautes sans la moindre secousse. Elle peut consommer jusqu'à 40 à 50 litres aux 100 kilomètres. Le motif surplombant la calandre est un éléphant debout, réalisé à partir d'une sculpture du frère d'Ettore, Rembrandt Bugatti. Cet engin hors norme, plus proche d'un poids lourd que d'une automobile dans ses caractéristiques, n'a rien de commun avec la fabrication normale de Bugatti. Ce qui est inouï avec cette voiture, c'est la manière dont Bugatti l'a réalisé, d'un trait, sans étude, sans modification en cours de projet, une expérience unique dans l'histoire de la construction automobile.

Bugatti Type 41 Royale Coupe de Ville par Binder, 1931. CopyrightEttore Bugatti n'utilise qu'exceptionnellement la Royale qu'il s'est réservé, et dans ces circonstances, il la conduit lui-même, refusant de céder le volant à son chauffeur. Son fils Jean et son principal collaborateur, Méo Costantini, manager de l'écurie de courses du constructeur, ne semblent pas croire à l'avenir d'une telle automobile, qui risque de mettre à mal les finances encore saines de la société à la fin des années 20. Pour eux, la Royale est en décalage avec l'image de Bugatti, surtout renommé pour ses succès en compétition. Cela ne va pas empêcher Jean de dessiner à vingt et un an seulement, et à la demande de son père, deux des carrosseries qui vont habiller l'imposant châssis.

Bugatti Type 41 Royale Coupe by Kellner (N° 41141), 1931. Copyright

Bugatti Type 41 Royale Victoria Cabriolet par Weinberger, 1931. CopyrightExtrêmement onéreuse, tant pour le constructeur que pour les clients, la Royale est un échec commercial lourd de conséquences sur le plan pécuniaire. Seulement six Bugatti Royale (et sept châssis) sont produites entre 1926 et 1930. Malgré plusieurs contacts, aucune tête couronnée ne fait l'acquisition de ce modèle. Les trois seuls acquéreurs sont d'origine plus ... roturières. Il s'agit d'Armand Esders, un industriel de la confection, de Joseph Fuchs, un médecin allemand renommé, et du " capitaine " Foster, un magnat de la soupe en boîte.

Affiche Bugatti de 1932, sur laquelle la Royale est à l'honneur. Copyright Par un curieux retournement de situation, son moteur, en équipant les autorails Bugatti dans les années 30, sauve momentanément la trésorerie de la firme alsacienne. André Binda dans le N° 9 de " L'Automobiliste " paru en mai 1968 rompt le mythe qui entoure cette voiture : " ... Le mythe de la Royale est sacré pour tous. En fait, c'est plutôt son moteur qui est pachydermique, car la voiture elle-même est moins grosse qu'on voudrait nous le faire croire, moins de 6 mètres, c'est-à-dire la longueur d'une quelconque américaine ... ". Concernant le moteur ... " ... cet énorme bloc de fonderie ne provoque aucune émotion et ressemble plus à un contre poids d'ascenseur qu'à un moteur raffiné ... " et de poursuivre ... " On nomme cette voiture " Royale " sans que rien d'autre que le prix ne justifie cette appellation ... " puis ... " Un poids de trois tonnes sur des pneus aussi étroits !! Je voudrais condamner ceux qui ont parlé de 200 km/h, à seulement dépasser les 100 sur route mouillée avec cet engin... " mais aussi ... " Quant à la direction, il fallait être chauffeur de poids lourds en tricot de peau, avec biceps de Popeye, pour grimper au col ... " et encore ... " D'ailleurs à l'époque, si elle a eu des qualités, cela se serait su, et personne n'en voulait. Ettore est condamné à les garder presque toutes pour son usage personnel ... " avant de conclure ... " Si la Royale a tant de succès, c'est qu'à notre époque l'homme est amateur de spectacle facile, faute de savoir juger selon des critères raffinés, il classe au poids et au volume ... "

Jean Bugatti avec la Royale Esders Roadster. Copyright L'une des Royale, le coach Kellner, demeure dans la famille Bugatti jusqu'en 1950. C'est à cette époque que Briggs Cunningham en fait l'acquisition. Pour la petite histoire, il aurait à l'époque où personne ne voulait d'un tel " monstre " déboursé que la somme de 100 000 francs, soit le quart du prix d'une Citroën Traction neuve ... Le 19 novembre 1987, elle est revendue 52 250 000 francs (soit plus de 5 milliards de nos très anciens francs) par Christies à Londres ... 1928, Frédéric Loiseau à Molsheim Frédéric Loiseau, l'homme qui traversa le Sahara à bord d'une Bugatti en 1929, racontait peu avant son décès en 1974 sa visite à Molsheim pour le magazine " L'Automobiliste ". " C'est à Paris que j'ai rencontré Ettore Bugatti pour la première fois. J'étais venu lui exposer mon idée d'un record de vitesse à travers le Sahara. Comme rien ne lui paraissait impossible, il ne me fit aucune objection majeure. Mais à Paris, on ne le sentait pas dans son élément et son dernier mot est " Venez à Molsheim ! ". Ce que je ne me fis pas dire deux fois. Dès la sortie de la petite gare, je fus accueilli par des vrombissements au diapason élevé. Deux châssis passaient, avec des conducteurs en combinaison et serre-tête, abordant l'artère principale de la ville à un bon 90. Les habitants n'avaient pas l'air étonnés ; ils paraissaient même contents. J'en aperçus un qui, manquant d'être écrasé, eut un large sourire. On est tenté de s'écrier : " Ah ! Les braves gens ". Au moment d'entrer dans l'usine, une motocyclette de l'espèce la plus dangereuse m'y précéda à une telle allure que je ne voyais pour l'arrêter que le mur d'en face. Elle stoppa quelques mètres avant, ses freins puissants lui faisant tracer un noir sillon dans le macadam. Le portier me dit alors en souriant : " C'est monsieur Jean ", " A oui ! le fils ... ", " monsieur Jean ! ". J'allais pour me présenter, lorsqu'il s'arrêta auprès d'une voiture de course dont le moteur, accéléré sans cesse pour éviter les remontées d'huile, rugissait d'impatience. Le conducteur semblait " aux ordres ". Puis l'automobile démarra, pur-sang tenu à plein bras, tandis que le jeune motocycliste bondissait vers moi, la main tendue : " Jean Bugatti " ! Un cabriolet, relativement silencieux, me frôlant alors il poursuivit " Ne restez pas là, vous allez vous faire tuer ... Papa m'a raconté ... Il est à cheval ... Vous le verrez tout à l'heure. Allons prendre un verre au bar ".

Le lieutenant Loiseau avec son mécanicien durant le rallye saharien. Copyright La maison, sans aucun style, est dans l'enclos de l'usine, et l'importance des écuries et du chenil frappait avant l'entrée. " Monsieur Jean" me présenta à sa mère, puis à ses soeurs qui me questionnèrent sur l'Afrique, comme si j'en avais découvert le continent. Dans le salon, les plus beaux bronzes d'animaux qu'il m'ait été donné de contempler : oeuvres du frère d'Ettore, Rembrandt Bugatti. On se sentait dans un milieu où l'art dominait la mécanique, et n'en est jamais séparé. Comme je m'inquiétais du rendez-vous donné par E. Bugatti, son épouse, dont l'autorité semblait absolue en ces lieux, me rassura : " Ne vous en faites pas pour " le patron " : quand il sort à cheval, il oublie l'heure. Vous le verrez au déjeuner, plus tranquillement qu'à l'usine ... Mais Ettore faisait son entrée. Le melon marron très en arrière de la tête - signe d'une humeur d'or, me confia une de ces dames - il a la figure d'un entraîneur astucieux rentrant d'un galop à Maisons Laffitte : " A propos, vous êtes cavalier : allons voir les écuries ". " On se serait cru au haras de Lord Derby, avec en plus des " brevets Bugatti " assez inattendus. Pour la sellerie, on a envie de se déchausser, comme au seuil d'une mosquée. Cela sentait les bois rares, les cuirs impeccables, avec une panoplie d'aciers étincelants. Sur des harnais, je fus stupéfait de voir, dans un ovale, " Sellerie Bugatti ". " Vous fabriquez des harnais ? ". " Oui. Nous faisons un peu de tout. Hermès n'arrivait pas à me livrer exactement ce que je voulais. Alors j'ai fait un dessin et mes ouvriers sont arrivés à réussir mieux qu'Hermès. " ...

Ettore Bugatti en tenue de cheval, Costantini, Frédéric Loiseau et Jean Bugatti. Copyright A quatre heures, Jean Bugatti vint me chercher : " Le patron a peut-être oublié de vous dire que l'on fabriquait des automobiles ici. Voulez-vous visiter l'usine ? ". " Avec joie ! ". C'est alors que je me rendis compte de toute l'importance qu'a dans la firme ce garçon d'une vingtaine d'années. Son père assurait qu'il en sait plus long, en mécanique, que beaucoup d'ingénieurs. Il le situait, comme conducteur, au niveau des as de l'équipe des courses : Divo, Williams, Materassi, Varzi, etc ... Les ouvriers admiraient " monsieur Jean ", phénomène né au volant, d'un entrain endiablé, toujours prêt à mettre la main à la pâte et dont les virtuosités les épataient. Pour son père, Jean est le banc d'essai : on pouvait livrer avec toute garantie l'automobile qui a subi l'épreuve de sa conduite. La direction de la firme comportait un troisième homme : l'aristocratique Contantini. L'ancien crack de la " Targa Florio " et de " Saint Sébastien " est le directeur technique non payé de l'usine, où il faisait partie de la famille d'Ettore ... L'usine est une sorte d'écrin, d'où sortaient les châssis comme des bijoux. A côté de réalisations techniques si en avance sur l'époque, on trouvait la marque de la nature d'artiste du " patron" . Les ouvriers le vénéraient. Ils avaient comme un orgueil de caste : peut-être se sentaient ils aussi de la famille ". La type 55 dévoilée au salon de l'Auto en 1931 est le fruit d'un savant assemblage, avec un châssis prévu pour la type 47, une boîte de vitesse de type 49, un embrayage, des suspensions, des freins, des roues et surtout un moteur emprunté au type 51, la voiture de course qui a succédé au type 35.

Tazio Novulari à bord d'une Bugatti 51 sur le circuit de Brooklands en 1933. Copyright Jean Bugatti supervise à seulement vingt deux ans le dessin de cette superbe carrosserie deux places, toute en courbes, ni moderne ni désuète. Seule les Alfa Roméo 1750 carrossées par Touring ou par Zagato peuvent rivaliser en élégance et en performance avec la voiture de " Monsieur Jean ". Celui-ci a voulu en faire l'archétype de la voiture de sport des années 30. Chez Bugatti, on a renoncé aux rêves pharamineux comme la Royale, pour proposer des automobiles capables de concurrencer leurs rivales Delahaye, Delage, Bentley, Mercedes, Auburn, etc ... Disponible en coupé, cabriolet ou roadster à deux places, c'est sous cette dernière forme - la plus courante - que la 55 demeure dans toutes les mémoires. Remarquablement proportionnée, sa carrosserie élancée offre en effet une pureté incomparable, avec deux échancrures facilitant l'accès à bord. La peinture deux tons alliée à une découpe judicieuse des teintes apporte une dernière touche à ce chef d'oeuvre. Paradoxalement, sur le plan de l'aérodynamisme, c'est un désastre. Il sera même calculé ultérieurement que la carrosserie aurait permis une vitesse supérieure en marche arrière qu'en marche avant !

Bugatti 55. Copyright Les 150 ch du 2,3 litres garantissent un vrai 180 km/h sur route ouverte, alors qu'à l'époque les voitures les plus performantes dépassent difficilement les 120 km/h. Jean a l'audace d'accomplir le trajet Molsheim - Paris en 3 heures et 47 minutes, soit une moyenne de 120 km/h sur un réseau routier constitué de routes étroites et défoncées. La 55 peine pourtant à trouver la clientèle qu'elle mérite. Elle est construite en seulement trente huit exemplaires jusqu’en 1935. Elle sert en quelque sorte de banc d'essai au type 57. De nos jours, une trentaine d'entre elles ont survécu. Le succès très relatif de ce modèle à son époque s'explique notamment par son prix très élevé, équivalent à celui de dix Citroën 7 CV Traction Avant. 1932, les autorails Bugatti L'étude de l'autorail Bugatti est lancée en 1932. La construction d'un premier modèle a lieu en l'espace de neuf mois seulement. L'un des objectifs est d'écouler les moteurs de la Bugatti Royale, jusqu'alors véritable gouffre financier pour l'entreprise, mais aussi d'assurer une charge de travail pour l'ensemble des salariés, dans une période de marasme économique. A l'époque, près de la moitié des ouvriers, soit 600 personnes, ont progressivement été licenciés.

Imprimée en mai 1935, cette affiche pour le réseau PLM est signée Emile-André Schefer. Copyright Pour son autorail, Bugatti innove avec une carrosserie à l'aérodynamique très étudiée. Le poste de conduite est situé au centre de l'engin sur le toit. Ses performances sont spectaculaires pour l'époque, avec une vitesse de pointe de 196 km/h enregistrée lors d'une tentative de franchissement de la barre symbolique des 200 km/h. Les premiers modèles sont équipés de quatre moteurs de 200 ch. Lors des diverses tentatives de record, il s'avère que la tenue de voie est remarquable, ce qui autorise les Bugatti à circuler en service régulier jusqu'à 140 km/h sur les zones où la signalisation le permet. En 1935, un autorail Bugatti relie Strasbourg à Paris en 3 h 30, à une moyenne de 146 km/h sur une distance de 403 km, un record inégalé pendant plus de trente ans. Il n'existe rien de plus performant sur rail à l'époque.

Editée peu avant le Salon de 1937, cette publicité réunit l'autorail et l'automobile dans un mouvement de vitesse. Passionné par les chevaux, Ettore Bugatti symbolise dès que possible ses productions par un pur-sang. Copyright Le premier autorail à prendre du service est affecté à la ligne Paris Deauville sur le réseau de l'Etat en mai 1933. La liaison entre la capitale et la station de la côte normande est réalisée à une moyenne de 116 km/h. L'autorail Bugatti est notamment utilisé le 30 juillet 1933 à l'occasion du voyage spécial effectué par le Président Albert Lebrun qui se rend à Cherbourg pour inaugurer la nouvelle gare maritime. C'est à la suite de ce voyage officiel que l'appellation Présidentiel est couramment utilisée pour désigner les autorails Bugatti de 800 ch. En 1934 et 1935, ce sont les réseaux PLM et d'Alsace-Lorraine qui adoptent à leur tour des automotrices rapides Bugatti. Ces autorails Bugatti sont capables de tirer une remorque, ce qui va bientôt devenir la règle. Conçus initialement pour remplacer les trains à vapeur des lignes à faible trafic par des véhicules plus légers, plus performants, les autorails Bugatti sont au final essentiellement utilisés pour les dessertes de ville à ville à des vitesses élevées.

Cette automotrice Bugatti transporte les passagers des transatlantiques du Havre et de Cherbourg vers la capitale. Copyright

A bord d'un compartiment de première classe. Copyright A partir de 1935, conscient de la voracité excessive en carburant de ses quatre moteurs, Ettore Bugatti fait développer une nouvelle version équipée de seulement deux moteurs. Mais même dans ces conditions, l'exploitation de ces motrices est bientôt jugée trop coûteuse. Les performances des Bugatti sont contrecarrées par une fiabilité médiocre des moteurs très sollicités. La maintenance du système de freinage d'une efficacité moyenne s'avère ruineuse. Même avec deux moteurs, la consommation en carburant demeurait élevée.

L'autorail Bugatti vu par Roger Soubie pour le mensuel " La science et le vie " en 1933. Copyright Le 1er janvier 1938, les différents réseaux de chemin de fer indépendants fusionnent tous pour former la SNCF. Une page est tournée. Au total, le constructeur de Molsheim a livré entre 1933 et 1938 un total de soixante autorails de différents types, pour les réseaux Etat, PLM et Alsace-Lorraine. Pendant la guerre, les autorails Bugatti sont sagement garés. Ils reprennent du service après le conflit. Les derniers exemplaires sont maintenus en exploitation commerciale jusqu'en 1958. 1934, Bugatti type 57 Bugatti tente de diversifier ses activités dans la difficile conjoncture économique du début des années 30. Les amateurs fortunés, qui voient leurs dividendes s'évaporer, ne se bousculaient plus aux portes de l'usine ni sur les circuits. La marque produit à son apogée 632 voitures en 1930, puis 376 en 1931, 136 en 1932 et seulement 66 en 1933. Ce faible nombre se répartit dans une gamme pléthorique. Durant cette dernière année, l'usine est même fermée pendant la période hivernale. Cette stratégie d'une gamme vaste avec des volumes restreints ne peut à terme que menacer la survie de l'entreprise. Le constructeur de Molsheim envisage désormais de consacrer toute son énergie à son nouveau modèle, la 57, qui à court terme doit remplacer toutes les voitures encore existantes, et qui sera capable de couvrir presque tous les segments du marché : berline, coupé, cabriolet, engins de courses ... 1934 Au Salon de Paris en octobre 1933, Bugatti présente un roadster 55, un coach 50 et un coupé landaulet 46. Mais la voiture qui retient l'attention du public, c'est une conduite intérieure de type 57 équipée d'un 8 cylindres. Cette voiture représente l'aboutissement logique des efforts d'Ettore et de Jean Bugatti, combinés aux enseignements de la course. Les premières livraisons avec cette carrosserie interviennent à partir du mois de mars 1934, au rythme de trois ou quatre voitures par semaine. Pour l'instant, la 57 est une automobile sage mais néanmoins élégante. Un cabriolet et un coach complètent l'offre en cours d'année. 1935 Les tarifs du salon de Paris d'octobre 1934 mentionnent encore les types 46, 50 et 55, mais il s'agit simplement d'écouler les derniers modèles en stock, car leur production a cessé. Ils ne sont d'ailleurs proposés que sous la forme de châssis nus, et absents du salon. La 57 dans ses différentes versions devient la seule Bugatti produite en série. Jean initie une certaine standardisation des carrosseries. Pour le nouveau millésime, la berline quatre portes prend le nom de Galibier, la berline deux portes est baptisée Ventoux et le cabriolet Stelvio.

Bugatti Ventoux. Copyright

Bugatti Stelvio. Copyright Le châssis nu de la 57 est proposé à 62 000 francs, la Galibier à 79 800 francs, la Ventoux à 82 800 francs et la Stelvio à 83 800 francs. Un " roadster grand raid " est même présenté au Salon de Paris, inscrit au tarif à 88 000 francs, mais jamais produit. 1936 Les Bugatti perdent leur marchepied et gagnent des ailes en forme de goutte d'eau, ainsi qu'une malle intégrée dans laquelle est rangée la roue de secours. La gamme est toujours composée de la conduite intérieure Galibier, du coach Ventoux, du cabriolet Stelvio et du nouveau coupé Atalante.

Bugatti Atalante. Copyright Le coupé Atalante, indéniablement le modèle le plus sportif de la gamme, est présenté au Salon de Paris fin 1935. Jean Bugatti A fait le choix de ne pas céder à la nouvelle mode pseudo-aérodynamique du moment. Cette voiture semble dessinée pour la vitesse, avec ses ailes profilées, son habitacle réduit à sa plus simple expression, et sa poupe longue et effilée dépourvue de pare-chocs. Elle préfigure en quelque sorte les sportives des années 50, en particulier la Jaguar XK 120. Jean Bugatti a réalisé un modèle d'une beauté irréelle, proche de l'idéal. L'Aérolithe, modèle unique, également présenté à Paris en 1935, est en quelque sorte le prototype de la future Atlantic. Rien de ce que le monde automobile a produit jusque-là ne lui ressemble. Elle est à l'origine d'un véritable électrochoc visuel. Jean Bugatti a fait se rejoindre les éléments de carrosserie de manière visible sous la forme d'une crête centrale, en les rivetant de manière ostensible. Jamais il n'est allé aussi loin dans le traitement des courbes et des arrondis. Le pavillon et le coffre fusionnent. Les portes mordent sur le toit. Les vitres latérales osent des lignes toutes en courbe. Comme Ettore s'est offert sa Royale, Jean utilise l'Aérolithe pour son propre usage. Une version 57 S est annoncée. Son moteur dispose de 175 ch, contre 140 ch pour la 57.

Bugatti Aerolithe. Copyright 1937 La gamme est identique à celle de 1936. La vedette Bugatti au Salon de Paris 1936 est un roadster 57 S imaginé par Jean. Ce modèle présente l'originalité d'avoir les ailes avant qui pivotent en même temps que les roues. Il sera ultérieurement modifié dans un style plus classique et cédé au peintre André Derain, fidèle client de la marque et ami de la famille. Cette version unique est représentée sur le catalogue de la gamme 1937. Quatre moteurs sont au programme, disponibles sur l'ensemble des modèles : 57 de 140 ch, 57 C à compresseur de 160 ch, 57 S optimisé à 175 ch et 57 SC de 200 ch optimisé avec un compresseur.

Bugatti 57S Cabriolet par Gangloff, 1937. Copyright1938 Le Roadster Sport fabriqué à un seul exemplaire a disparu du catalogue. Il reste comme en 1936 et 1937 la conduite intérieure Galibier, le coach Ventoux, le cabriolet Stelvio et le coupé Atalante. L'Atlantic s'ajoute à l'offre de Molsheim. Les moteurs sont les mêmes qu'en 1937. Bugatti apporte depuis 1934 des améliorations successives à sa gamme 57, tant techniques qu'esthétiques : nouveau dessin des vitres, lignes plus tendues, malle mieux intégrée, phares encastrés ... Cela permet à ce modèle de se maintenir dans l'air du temps. L'Atlantic reprend plusieurs des traits de l'Aérolithe, avec une vision assagie. Elle est fabriquée en quatre exemplaires. La première est vendue à Lord Rothschild à Londres, et se trouve de nos jours dans le Mulin Automotive Museum en Californie. La seconde est la voiture personnelle de Jean Bugatti. Celle-ci, surnommée la voiture noire, disparaît pendant la Seconde Guerre. La quatrième a été accueillie dans la collection de Ralph Lauren.

Bugatti 57 Atlantic. Copyright La troisième est acquise par Jacques Holzschuch en décembre 1936. Il la revend en 1952. En 1955, elle est détruite lors d'une collision avec un train, sur un passage à niveau non gardé près de Gien. Ses deux occupants sont tués sur le coup. La voiture est mise sous séquestre pendant huit ans, le temps que la justice puisse trancher sur les responsabilités, et permette la revente à un ferrailleur. Celui-ci trouve en la personne de Paul André Berson, un amateur de Bugatti, l'homme providentiel qui s'attache à mener à bien une restauration. La suite de l'histoire, fort confuse, est racontée par Christian Huet, dans son livre " Atlantic Bugatti type 57 S, châssis n° 57473 ". Equipée d'un compresseur, l'Atlantic peut théoriquement dépasser les 200 km/h, un sommet jamais atteint jusqu'alors par un modèle non spécifiquement imaginé pour la compétition. La construction d'autoroutes en Amérique et en Allemagne a conduit Jean Bugatti à s'intéresser de manière plus rationnelle aux contraintes aérodynamiques. Derrière l'apparente bonne santé affichée au Salon de Paris, l'entreprise se débat dans des difficultés financières importantes. Son déficit ne cesse de croître. 1939 Bugatti emploie près de 1 000 personnes. L'entreprise supporte les charges d'un service de compétition. Les ventes de la 57 se réduisent malgré l'image toujours prestigieuse et le nouvel intérêt apporté à la marque par les victoires, notamment au Mans. Les modèles les plus puissants, S et SC, sont retirés du catalogue. Sont-ils trop coûteux à produire ? La carrière commerciale de l'autorail Bugatti est terminée. L'étude du type 64, toujours plus ambitieux et prêt à aborder les années quarante avec panache, est porteuse d'espoir. La type 64 doit marquer le trentième anniversaire de la création de Bugatti. L'histoire va en décider autrement. Jean se tue lors d'un essai sur route. L'entreprise est menacée par le spectre de la faillite. La guerre approche. Le coach Ventoux et le coupé Atalante ont disparu. Le cabriolet 4 places Stelvio vient d'être redessiné, et un nouveau cabriolet 2/3 places Aravis est disponible. Ces deux voitures sont carrossées par Gangloff. Epilogue La 57 est l'ultime joker de Bugatti. Il s'agit d'une voiture équilibrée, une espèce de juste milieu (qualificatif utilisé par Hotchkiss dans ses publicités), entre la voiture de luxe à usage touristique et la voiture à vocation nettement plus sportive. Elle représente une forme de synthèse entre les conceptions traditionnelles d'Ettore, et celles plus novatrices de Jean. Avec cette gamme, Bugatti a voulu élargir sa clientèle jusqu'à présent essentiellement constituée de fanatiques. La marque a visé un public certes exigeant et aisé, qui ne faisait que peu de cas du mysticisme lié à la marque, sans négliger pour autant l'aspect tarifaire. Par rapport aux modèles antérieurs, les prix avaient baissé de manière significative, de l'ordre de 30 à 50 % par rapport à une Bugatti 55. C'est un peu comme si l'on était passé des tarifs des Ferrari à ceux des Jaguar. Le prix d'une 57 demeurait environ trois fois plus élevé que celui d'une Citroën Traction Avant. Jean s'était évertué à maintenir un prix de revient dans des limites plus étroites que pas le passé, crise oblige, sans pour autant remettre en cause ni la puissance, ni la finition, ni la fiabilité. A Molsheim, tous les organes de la voiture, du système électrique aux roulements à billes, étaient fabriqués sur place. On a coutume de dire que la type 57 est la Bugatti de la deuxième génération, celle de Jean, qui à partir de 1932 a commencé à prendre en main la destinée de l'entreprise créée par son père. Ce dernier se consacre alors plus volontiers à la commercialisation de ses autorails, en s'appuyant sur son imposant carnet d'adresses. Si Jean Bugatti ne dessine pas lui-même les voitures, il communique ses idées à ses ingénieurs qui les traduisent ensuite avec fidélité. Pour la 57, il s'est en particulier appuyé sur les talents de Bartolomeo (dit Méo) Costantini, ancien pilote de la marque, et désormais responsable du service des courses. Jean apprécie sa sûreté de jugement, sa compétence technique et son flegme qui équilibre sa juvénile exubérance.

Méo Costantini. Copyright Les carrosseries des Galibier et Ventoux sont fabriquées à Molsheim, tandis que Gangloff de Colmar assure la production de celle de la Stelvio. L'atelier de Molsheim ne suffit en effet pas aux besoins. Le carrossier Gangloff demeure très lié à Bugatti depuis la type 15 de 1910. Le talent de Georges Gangloff pour réaliser les idées d'Ettore, puis de Jean Bugatti, a été décisif pour poursuivre cette collaboration sur près d'un demi-siècle, puisque celle-ci va continuer après la Seconde Guerre avec la type 101. On voit passer à Colmar des personnes riches, parfois venus de très loin. Elles achètent le châssis équipé de sa mécanique à Molsheim. La voiture est ensuite acheminée par la route jusqu'à Colmar, dans des conditions précaires pour les pilotes. Gangloff n'habille pas que des Bugatti. Il passe aussi dans ses ateliers quelques châssis Delahaye, Mathis ou Talbot. Gangloff n'a pas le monopole pour la type 57. Certains châssis sont livrés nus pour être habillés par d'autres carrossiers. Il y a en France Letourneur et Marchand, Franay, Labourdette, Figoni et Falaschi ... et à l'étranger Graber, James Young, etc ...

Bugatti 57 Cabriolet par Graber. Copyright Grâce à la 57, Molsheim a vécu ses dernières belles années. Jean Bugatti est allé à contre-courant de ses concurrents qui menaient une course à la surcharge. Les Bugatti se sont orientées vers un dépouillement des formes et des accessoires. Si la 35 et la Royale furent l'oeuvre d'Ettore, la 57 est incontestablement celle de Jean. Documents publicitaires Bugatti type 57 1934

Dépliant 1934, 4 pages, format 150 x 200, en haut page recto verso, en bas les 2 pages intérieures. Présentation de la berline et du cabriolet type 57. Le dessin initial de la 57 se caractérise par une moulure latérale permettant d'aménager une décoration en deux tons. Copyright 1935

Dépliant de 8 pages format 165 x 260, contient deux feuillets recto verso Galibier et Ventoux. Copyright 1936

Bugatti type 57 Atalante. Copyright

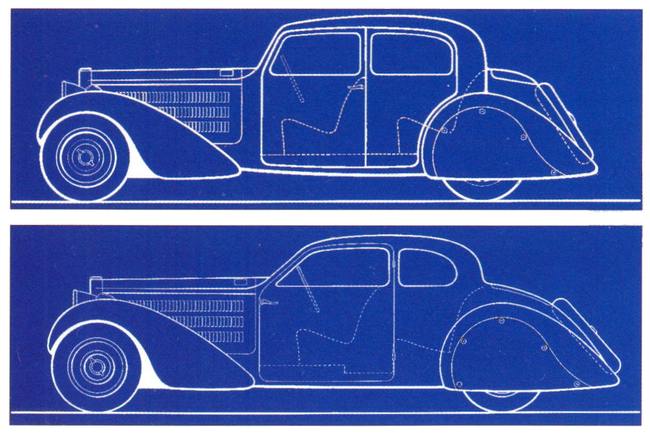

Chaque modèle de la gamme, respectivement les Coupé Atalante, Cabriolet Stelvio, Conduite Intérieure Galibier et Coach Ventoux, fait l'objet d'un dépliant 4 pages de format 230 x 175, avec en page 1 le nom du modèle, en page 2 et 3 les vues ci-dessus, et en page 4 un descriptif sommaire. L'ensemble est inséré dans une pochette (photo en couleurs), avec deux feuillets concernant les caractéristiques des châssis 57 et 57 S. Copyright

1937

La couverture du catalogue est illustrée par les deux succès du moment d'Ettore, l'autorail Bugatti et le tank 57 G.. Copyright

Le Roadster Sport, modèle unique, est présenté au Salon de Paris en 1936. Il est alors équipé d'ailes pivotantes, qui seront remplacées par des ailes classiques (illustration ci-dessus) avant d'être vendu au peintre André Derain. Copyright

Cette version à deux glaces du coupé Ventoux est vendue sous cette forme pendant quelques mois, avant de céder sa place à la version classique à quatre glaces. Copyright

Dépliant 1937, 8 pages, format 262 x 210. Copyright 1938

Catalogue 1938, au format 230 x 308, de 28 pages, page de couverture. Copyright

Catalogue 1938, page 5. Copyright

Catalogue 1938, page 6. Copyright

Catalogue 1938, page 7. Copyright

Catalogue 1938, page 10. Copyright

Catalogue 1938, page 11. Copyright

Catalogue 1938, page 13. Copyright

Catalogue 1938, page 19. Copyright

Catalogue 1938, page 20. Copyright

Catalogue 1938, page 22. Copyright

Catalogue 1938, page 23. Copyright 1939

Dépliant 1939, 4 pages, format 210 x 270, 1939, la page de couverture recto, les deux pages intérieures (photos demi format), et la page verso. Copyright 1937 et 1939, Bugatti au Mans En 1936, Bartolomeo Costantini rejoint son Italie natale pour raison de santé. Jean qui a acquis une expérience suffisante à ses côtés peut désormais diriger lui-même le service des courses. Il fait dériver de la 57 une nouvelle génération de " tanks ". C'est à l'occasion du Grand Prix de l'ACF de 1936 que trois voitures font leur première apparition. L'équipage Wimille / Sommer remporte la victoire. Leur voiture figure en bonne place sur le stand Bugatti lors du Salon de Paris en octobre 1936. En novembre, le tank Bugatti bat le record des 24 heures sur la piste de Montlhéry.

Illustration de Rob Roy, première sortie officielle des Tanks Bugatti au Grand Prix de l'ACF 1936. Avec l'aimable autorisation de Hubert de la Rivière - Copyright : http://www.art-robroy.com

Illustration de Rob Roy, victoire de Wimille et Sommer sur Bugatti au Grand Prix de l'ACF de 1936. Avec l'aimable autorisation de Hubert de la Rivière - Copyright : http://www.art-robroy.com

Raymond Sommer et Jean Pierre Wimille lors du GP de l'ACF 1936. Copyright

Raymond Sommer et Jean Pierre Wimille lors du GP de l'ACF 1936. Copyright

Au 1er plan, JP Wimille et Ettore Bugatti, entre les deux hommes, le pilote Robert Benoist, 1936. Copyright Bugatti dispute à titre officiel les 24 Heures du Mans en 1931. L'écurie se retire de la course suite à un grave accident survenu à l'une de ses voitures. Une sortie de route due à un équipement pneumatique inadapté entraîne la mort d'un spectateur (d'autres sont blessés). Depuis Ettore Bugatti conserve un regard très critique vis à vis de cette épreuve. Jean se fait fort de convaincre son père qu'une victoire sur le circuit de la Sarthe ne peut être que bénéfique pour l'image de la firme. Pour l'épreuve de 1937, les tanks de l'année précédente doivent faire l'affaire. Deux exemplaires sont préparés, avec au volant les pilotes Jean-Pierre Wimille / Robert Benoist et Roger Labric / Pierre Veyron. Le second équipage est contraint à l'abandon le dimanche matin alors qu'il occupe la deuxième place. Par contre Wimille et Benoist s'adjugent non seulement la victoire, mais aussi le record de l'épreuve (distance parcourue et record du tour). Cette victoire dont toute la presse s'empare profite largement au prestige de Bugatti.

Robert Benoist à bord du tank Bugatti. Copyright