|

Copyright. Ce site est gratuit et sans publicité. Je n'en retire aucun bénéfice financier. C'est le fruit d'une démarche totalement désintéressée. Si vous êtes détenteur d'un copyright non mentionné, je vous invite à me contacter. Ce fait est involontaire. Le document en question sera immédiatement retiré. Merci donc pour votre indulgence, pour ce qui n'est qu'un travail amateur. Talbot est certainement l'une des marques automobiles dont la généalogie est la plus complexe à définir, en raison de sa double existence, d'une part en Angleterre, d'autre part en France. En 1979, le nom Talbot réapparaissait pour sept ans. 1878 - 1934 : Une histoire tortueuse Adolphe Clément

- 1878 : Adolphe Clément débute la

construction de vélocipèdes à Paris Adolphe Clément voyait le jour le 22 septembre 1855 à Pierrefonds dans l'Oise. Son père était serrurier. Très tôt, il devint orphelin. Dès son enfance, la mécanique l'intéressait. Bientôt, son souhait était de faire les Arts et Métiers. Mais son tuteur ne l'entendait pas de cette oreille. Il voulait le faire travailler dans l'épicerie, et le plaçait chez un commerçant de Compiègne, où à force de maladresses il fut mis à la porte. A dix-sept ans, il partait en vélo faire son " Tour de France ". Il parvenait à se faire embaucher à Tours dans une entreprise de construction mécanique. Econome, il amassait minutieusement un pécule. Il rejoignait ensuite Angers, Bordeaux, Marseille et Lyon, toujours sur sa fidèle bicyclette. Devenu entre-temps un excellent cycliste, il s'intéressa à la compétition. En 1876, il s'engageait dans l'épreuve Angers - Tours, dans laquelle il terminait sixième. Il travaillait alors à Bordeaux durant l'hiver, où il réparait des bicyclettes et se familiarisait avec les affaires. Adolphe Clément fondait en 1877 son premier atelier de fabrication de cycles à Lyon. L'année suivante, il ouvrait à Paris, rue Brunel dans le 17ème arrondissement, un nouvel atelier. Plus légers que ceux de ses concurrents, ses engins connurent rapidement le succès. Les commandes affluaient et il devint nécessaire pour Clément de trouver des fonds extérieurs. Cela lui fut relativement facile. Régulier, fournissant des produits de qualité, les Cycles Clément commençaient à être très favorablement connus. S'étant lui même essayé à la course cycliste, il se rendait compte de la nécessité de faire courir ses machines afin d'en parfaire la réputation. En 1880, ses ateliers parisiens s'étendaient, ses bicyclettes s'affinaient, et il occupait déjà 150 ouvriers et employés.

Adolphe Clément. Copyright Clément se rendait régulièrement aux Etats Unis, où il constata le développement des outillages. Il tirait parti de ces visites, ce qui lui permettait de conserver sur ses concurrents une avance technique et commerciale. Grâce à ses investissements, Clément était devenu en 1886 le plus important constructeur de cycles français. Attentif aux progrès de son époque, Adolphe Clément comprenait rapidement que le pneumatique naissant était promis à un bel avenir. Il visitait en 1889 l'exposition du cycle qui se tenait au Crystal Palace à Londres. Alors que la bandage en caoutchouc plein, succédant au fer, était le seul utilisé, il eut la bonne fortune d'assister à une démonstration du tout nouveau pneumatique Dunlop, monté, pour la toute première fois, sur une bicyclette. Après maints pourparlers cette licence lui fut accordée à condition que Clément se rende acquéreur de 2000 actions Dunlop. Contraint, il réalisa cette opération à contrecoeur. Il considérait ces actions comme sans valeur. Mais celles ci, grâce à la généralisation du pneumatique, atteignirent très rapidement dix fois leur prix initiale, constituant par cette hausse en flèche le départ de la fortune d'Adolphe Clément. Durant les années 1890, une vague de prospérité déferlait sur l'industrie du cycle et du pneumatique, principalement en Angleterre où se créaient trusts et consortiums. Celui qui englobait déjà les firmes Gladiator et Humber proposait à Clément de s'adjoindre à eux, en échange d'une somme conséquente.

En 1896, Clément et Gladiator fusionnaient. Ce denier était installé au Pré Saint-Gervais. Copyright Ayant à l'époque d'autres projets, Clément n'hésitait pas à se laisser absorber par le nouveau consortium qui portait désormais le nom de " Clément Gladiator Humber ". Clément était devenu un homme riche. Cela ne l'empêchait pas de poursuivre la production de vélos en pièces détachées. Clément, en homme d'affaire avisé, investissait une partie de sa fortune dans des terrains situés près de la porte d'Ivry, autour des usines Panhard et Levassor, société avec laquelle il entretenait d'excellentes relations. En mai 1897, consécutivement au décès de Levassor, des changements d'organisation intervenaient au sein de cette société. Clément prenait part au capital du constructeur automobile. Il rejoignait enfin un secteur d'activité auquel il aspirait tant. En 1898, Adolphe Clément édifiait une nouvelle usine à Levallois Perret. Il s'agissait de l'une des premières usines de construction automobile du monde conçue en tant que telle. Cette usine donnait sur le quai Michelet qui longe la Seine. Clément produisait d'abord des vélocipèdes et des motocycles, puis des tricycles et des quadricycles à pétrole. Les premières voitures sortaient en 1900, d'après des brevets Panhard et Levassor.

Clément, fabricant de cycles et d 'automobiles. Copyright En 1903, Clément qui n'était plus propriétaire de la marque qui portait son nom, dut se résoudre sous la pression de ceux qui lui avaient racheté son affaire de cycle de modifier le nom de ses automobiles. Il adoptait le nom de Clément Bayard, en l'honneur du Chevalier Bayard, réputé sans peur et sans reproche, qui avait en 1521 délivré la ville de Mézières dans les Ardennes, où Clément venait d'installer une usine. Cette appellation Bayard était utilisée par Clément depuis 1901 pour désigner les carburateurs de son invention qu'il fabriquait. Adolphe Clément insérait dans la presse des avis dans lesquels il précisait que désormais tous les véhicules portant la marque Clément n'étaient plus de sa fabrication. Seules les Clément Bayard sortaient du quai Michelet. Pour développer son activité, Clément, conscient de l'importance du marché anglais, entreprenait des démarches afin d'y exporter ses produits. C'est dans ce cadre qu'il rencontrait en 1903 le duc de Shrewsbury of Talbot. C'est dans le même esprit qu'en 1904 Clément se rendait en Italie où il entrait en pourparlers avec la carrosserie Diatto de Turin. Les discussions furent laborieuses, puisqu'il fallut attendre plusieurs années la sortie des Diatto Clément, construites parcimonieusement sur un modèle peu conforme aux idées de Clément. Albert Clément, le fils d'Adolphe, défendait les couleurs de la marque en prenant part, parfois victorieusement, aux courses automobiles de l'époque. En 1907, il se tuait lors d'essais en vue du Grand Prix de l'ACF. Il n'avait que 24 ans. A partir de 1908 Adolphe Clément s'intéressa aux dirigeables. Cette année là sortait des ateliers du quai Michelet le premier engin de sa construction. Il s'agissait d'un spécimen fort différent de ceux connus jusque là, répondant aux caractéristiques édictées par son inventeur, l'ingénieur Capazza.

Adolphe Clément, à gauche dans la nacelle. Copyright Malgré la mort de son fils, Adolphe Clément maintenait son engagement en compétition. La production d'automobiles de qualité, fiables, simples et au fonctionnement économique se poursuivait à Levallois jusqu'en 1922. C'est alors qu'il vendait son usine à André Citroën. La rosace qui surmontait le hall d'entrée portait les initiales AC ... qui étaient commune aux deux industriels. La 2 CV y fut construite à partir de 1948, et ce jusqu'en 1988. L'usine fut alors démolie et remplacée par des immeubles neufs. Grand Industriel, grand patriote, Adolphe Clément fut autorisé par le Conseil d'Etat à adjoindre le nom de Bayard à son nom patronymique, pour lui-même et pour ses descendants. Il se retirait dans son village natal, où il s'était fait construire une magnifique propriété. En 1928, circulant en voiture dans Paris, alors qu'il se rendait à un conseil d'administration, il fut pris d'une syncope et mourait.

- 1903 : Rencontre entre Clément et le

duc Shrewsbury and Talbot Cet aristocrate anglais était passionné d'automobile. Il utilisa une partie de sa fortune pour assouvir sa passion, en se lançant dans cette industrie naissante. Dans ses affaires, le duc avait un associé du nom de Weigel, son futur directeur commercial. C'est Weigel qui fit rentrer en contact Adolphe Clément et le duc Shrewsbury and Talbot, qui parlait couramment le français, ce qui facilita les contacts.

Lord Shrewsbury and Talbot. Copyright Les deux hommes étaient bien différents. Clément dégageait par son physique de la puissance et une force de caractère, tandis que le duc était un homme plus raffiné, à l'élégance désuète typiquement britannique. C'est le fils du duc, dénommé Ingestre, qui suggéra tout simplement le nom de Talbot. Weigel prenait la direction de la nouvelle société Clément Talbot Ltd. Le duc fit l'acquisition de terrains dans la banlieue de Londres. Il voulait faire de son usine la plus belle et la plus moderne de son époque. Pour cela, il fit appel aux meilleurs architectes. Les premières Talbot de la nouvelle société Clément Talbot Ltd étaient exposées au Salon de Londres en 1903. Il s'agissait dans un premier temps de voitures en provenance de Levallois. Une fois l'usine Talbot terminée en novembre 1904, la production pouvait enfin commencer. L'usine fut inaugurée lors d'une fastueuse réception qui réunissait entre autres le duc Shrewsbury and Talbot, son fils Ingestre, Adolple Clément, son fils Albert, et le directeur Weigel. La première Talbot 100 % britannique était présentée en 1906. Elle était encore étroitement dérivée des productions françaises, mais se singularisait déjà par quelques trouvailles. Les Talbot britanniques se forgèrent une solide image, grâce notamment à un slogan bien inspiré : " Invincible Talbot ".

All British Invincible Talbot. Copyright A partir de 1907, les Talbot britanniques participaient à des courses de vitesse à Brooklands et à des courses de cote. Ingestre, le jeune vicomte de Shrewsbury & Talbot, trouvait la mort durant la première guerre. Dès lors, son père abattu par le peine, renonçait à son intérêt pour l'automobile, que son fils aimait tant. Il se retirait du conseil d'administration de Talbot. En 1919, Clément Talbot était racheté par le groupe britannique A. Darracq and Co Ltd. Ce rachat allait donner naissance au groupe Talbot Darracq. Alexandre Darracq

- 1891 : Alexandre Darracq produit des

cycles sous la marque Gladiator L'autre personnage clef à l'origine du succès de la marque Talbot fut Alexandre Darracq, né à Bordeaux, en 1855, la même année qu'Adolphe Clément. En 1891, associé à un certain Jean Aucoc, il créait son entreprise, spécialisée dans la production de matériel pour les caves (casiers ...), avant de se lancer dans la fabrication de cycles sous la marque Gladiator.

Cycles Gladiator. Copyright Darracq avait fondé à cette époque l'une des plus belles équipes de course cycliste et de vitesse. Ses nombreux succès et records contribuèrent à accroître la notoriété de la marque Gladiator. Les britanniques qui voyaient d'un mauvais oeil cette concurrence française en Europe faisaient l'acquisition des cycles Gladiator en 1896. Cela n'empêcha pas Alexandre Darracq de poursuivre la production de cycles en pièces détachées sous la marque Perfecta, dans une nouvelle usine qu'il venait de faire construire à Suresnes, grâce à l'argent obtenu lors de la cession de Gladiator. Dès lors, ils vendait ses pièces à des assembleurs sans enfreindre les termes du contrat passé avec les britanniques.

Cycles Perfecta. Copyright Equipé des outillages les plus modernes, Darracq, tout comme Clément, s'intéressait à la construction automobile, en plein développement. En 1897, il présentait son premier tricycle électrique. Quelques entrepreneurs sensibles à ce projet lui apportèrent une aide financière. Il fondait en 1898 une nouvelle société, Automobiles Darracq SA, à Suresnes, pour y produire des engins motorisés. En 1902, Darracq dont l'idée était de fabriquer en grande série des voitures économiques se mit à la recherche de capitaux. C'est à Londres qu'il trouva des bailleurs de fonds. Il créait sur place la société A. Darracq & Co Ltd qui diffusait des modèles dérivés de ceux construits à Suresnes. Parallèlement, il vendait des licences de production à de jeunes constructeurs, comme Fritz Opel en Allemagne, qui allait produire des Opel Darracq, et Nicola Romeo en Italie. En 1904, la production de Darracq représentait environ 10 % du marché français.

Darracq sur Broadway. Copyright En 1906, Darracq décidait de fournir le marché italien en assemblant à Milan des voitures à partir d'éléments en provenance de Suresnes. Peu attractives face aux productions italiennes, les voitures françaises ne se vendaient pas bien. L'affaire fut mise en faillite en 1909, et cédée à un groupe financier milanais. Les 250 salariés de Darracq furent repris dans la nouvelle société dénommée Alfa (Anonyme Lombarde pour la Fabrication des Automobiles). En 1915, l'ingénieur Nicolas Romeo prenait une forte participation dans le capital d'Alfa, et fondait Alfa Romeo. Darracq était un précurseur. Il fut l'un des premiers à étudier les besoins de sa clientèle en l'interrogeant par le biais de concours. Ses voitures étaient visibles dans les plus grandes villes du monde, grâce à la vente en quantité aux compagnies de taxi. Le compétition était déjà un passage obligatoire pour développer une notoriété, et c'est ainsi que Darracq, qui ne savait pas conduire, recruta les meilleurs pilotes du moment. Ses voiture battaient des records de vitesse en 1904 et 1905. La victoire à la Coupe Vanderbilt aux Etats Unis en 1905 et 1906 renforçait une image déjà bien établie.

Circuit de la Sarthe 1906, Hémery vainqueur en 1905 au Circuit des Ardennes et à la Coupe Vanderbilt sur Darracq. Copyright A partir de 1909, Darracq peinait à équilibrer ses comptes en France. Il devait faire face à des difficultés suite au lancement raté d'un moteur sans soupape. La société Automobiles Darracq SA fut vendue en 1912 aux actionnaires qui contrôlaient A. Darracq and Co Limited. Après la reprise de son affaire par les britanniques, Darracq se retira sur la Côte d'Azur. Il y investissait une partie de sa fortune dans diverses affaires immobilières. Il y mourait en 1931. L'usine de Suresnes sous le contrôle de A. Darracq and Co Limited Après le départ de Darracq, l'usine de Suresnes poursuivit sa production. Elle était désormais dirigée par Owen Clegg. Au sortir de la guerre, la société britannique A. Darracq and Co Ltd, grâce à ses contrats pour l'industrie de la défense, se trouvait dans une situation financière saine. En 1919, elle se portait acquéreur de la la firme Clément Talbot de Londres. Ce rachat donnait naissance au groupe Talbot Darracq.

Suresnes, la rentrée des Usines Darracq. Copyright 1920, création de Sunbeam Talbot Darracq (STD) En août 1920, Talbot Darracq s'associait avec Sunbeam, firme prospère qui produisait des automobiles depuis 1899, et créait ainsi le groupe britannique Sunbeam Talbot Darracq (STD). Au sein de ce groupe, Sunbeam et Talbot assuraient leurs fabrications en Angleterre, tandis que Darracq poursuivait ses productions à Suresnes. Les voitures de Suresnes étaient vendues sous la marque Talbot Darracq jusqu'en 1922, puis simplement Talbot à partir de cette date, bien que le nom de Darracq demeura associé à la raison sociale de Talbot jusqu'à la fin des années 50. STD prévoyait pour l'épreuve mancelle de 1921 sept voitures, deux Sunbeam, deux Talbot et trois Talbot Darracq. En fait, les voitures des trois marques étaient identiques, et ne se différenciaient que par leur teinte, verte pour les Sunbeam et Talbot, bleu pour les Talbot Darracq. Un vrai groupe automobile était né. Talbot à Suresnes sous contrôle britannique En 1920, l'usine de Suresnes lançait la production d'un modèle V8 de 4,6 litres. Mais sur le marché difficile de l'après guerre, ce V8 ne parvenait pas à s'imposer. Trop coûteux à fabriquer, Owen Clegg renonçait à cette voiture en 1923. Bien qu'il en regretta l'abandon, il avait dû composer avec une direction britannique qui donnait ses ordres. Talbot se concentrait désormais sur la production de plusieurs 4 cylindres à tendance sportive.

Publicité de 1924 pour la Talbot DC, le modèle à succès de Talbot, produit à 6754 exemplaires. Copyright Toutefois, à partir de l'automne 1925, la firme de Suresnes abordait la fabrication de confortables 6 cylindres, techniquement simples, légères, efficaces et confortables. Construites avec beaucoup de soins, les Talbot avaient acquis en quelques années la réputation de voitures fiables et de qualité. Ce nouvel élan donné à la marque devait beaucoup à Georges Roesch (paragraphe suivant).

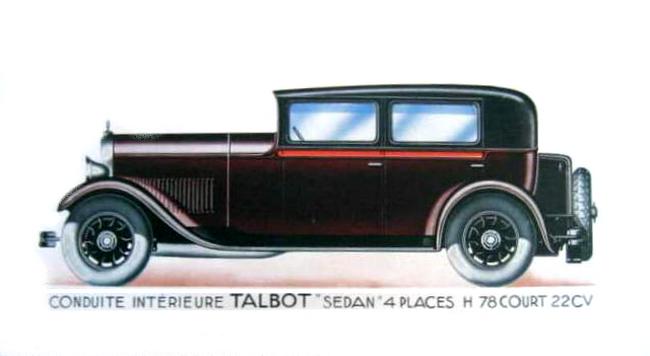

Portfolio des carrosseries Talbot 4/6 cylindres, environ 1929. Copyright Au salon de Paris 1929, Talbot exposait encore trois 6 cylindres. La crise de 1929 n'avait pas encore fait ses ravages en Europe. Une clientèle restreinte aimait se faire plaisir en achetant des automobiles de grande classe. Talbot avait désormais sur ce créneau une certaine légitimité, grâce au confort unanimement reconnu de ses modèles.

Ces publicités de presse de la période 1929/1931 sont signées des meilleurs illustrateurs de l'époque. Copyright Mais le salon de Paris de 1929 voyait aussi le retour d'une nouvelle et imposante 8 cylindres, qui constituait la grande surprise du stand. Ce nouveau modèle permettait au constructeur de Suresnes de se positionner de nouveau dans la catégorie du très haut de gamme, créneau du marché qu'il avait abandonné six ans plus tôt. La 8 cylindres Talbot eut durant son existence à souffrir d'une image de mécanique fragile. Ce moteur était plus à leur aise dans les concours d'élégance que mené à la cravache sur les nationales. Le constructeur tenta de remédier à ce désavantage en abaissant le régime moteur et la puissance à partir de 1931. Néanmoins, les voitures 8 cylindres étaient appréciées pour leur silence, leur souplesse de fonctionnement, et leurs performances ... à condition de ne pas les piloter à la limite. Ces modèles furent surtout connus sous le nom de Pacific, en hommage aux célèbres locomotives à vapeur utilisées pour la traction des trains de voyageurs.

Portfolio des carrosseries Talbot 8 cylindres, environ 1929. Copyright Malgré ses atouts, la grosse Talbot subissait à partir du début des années 30 les effets d'une concurrence plus vive, qu'elle provienne des marques françaises mieux établies et à la légitimité indiscutable sur ce créneau (Voisin, Delage, Bugatti ...), ou de constructeurs étrangers, principalement américain (Duesenberg, Cadillac ...). Affichée très, trop chère, la série Pacific s'éclipsait fin 1932, après que les services commerciaux aient consenti des rabais substantiels.

Publicité Talbot 1931 - © : L'Illustration (www.lillustration.com) - reproduction interdite L'Atlantic succédait à la Pacific lors du Salon de 1932. Elle en reprenait plusieurs éléments, mais pour abaisser le prix de revient, les ingénieurs avaient opté pour un moteur plus petit, plus simple de conception. Owen Clegg voulait afficher l'Atlantic un tiers moins chère que la Pacific, ce qu'il parvint à faire. Les hommes de Talbot Georges Roesch, né en Suisse (1891-1969), avait fait ses premières armes chez Delaunay Belleville puis chez Renault à partir de 1911. En 1916, il était recruté chez Talbot en Angleterre. Roesch y dessina des voitures pleines d'astuces, en protégeant ses idées par de nombreux brevets déposés sous son nom. Son employeur, agacé, l'incita à déposer ses trouvailles sous le nom de Talbot. Roesch, contraint et forcé accepta. Mais il conserva toujours son indépendances d'esprit, n'acceptant aucun apport étranger à ses créations. Roesch n'était pas vraiment employé à la hauteur de ses talents en Angleterre. Louis Coatalen (paragraphe suivant) le fit venir à Suresnes, où il fut occupé jusqu'en 1924. C'est alors qu'il fut rappelé à Londres pour donner un peu plus de pétillant et de glamour aux trop sérieuses Talbot britanniques. Grâce à Roesch, les Talbot d'outre Manche de la seconde moitié des années 20 et des années 30 étaient devenues des voitures chics, moins coûteuses à l'achat que les Rolls Royce, et pourtant bien plus rapides. Owen Clegg était assisté à Suresnes par le responsable technique du groupe STD, Louis Coatalen, un ingénieur breton né à Concarneau en 1889. C'est cet homme qui contribua à donner aux Talbot l'image de voitures sportives.

Louis Coatelen, au volant d'une Sunbeam. Copyright A cette époque, deux ingénieurs transfuges de chez Fiat furent recrutés par Caotalen : Vincenzo Bertarione et Walter Becchia. Ce dernier fut à l'origine des plus belles voitures de courses Talbot. Durant cette période, le personnel de Suresnes s'habitua aux incessants voyages des britanniques dans leur usine. Les patrons du groupe visitaient régulièrement l'usine et son bureau d'étude, en compagnie d'Owen Clegg, de Louis Coatalen, des ingénieurs Bertarione et Becchia. Henry Roesch, ingénieur en chef de l'usine Talbot anglaise, étaient aussi régulièrement du voyage. Une politique commerciale innovante Le service commercial de Suresnes était particulièrement bien organisé. Grâce aux qualités des automobiles proposées, celles ci pouvaient tout aussi bien convenir à une clientèle soucieuse de luxe et de confort que de conduite sportive. Les essayeurs adaptaient lors des essais leur pilotage selon la catégorie de leur interlocuteur : jeune, chic, sportif, ou plutôt vieux, snob ... Mais quand c'est le chauffeur qu'il fallait convaincre, plutôt que le propriétaire, les vendeurs de chez Talbot savaient aussi " graisser la patte ". La clientèle de Talbot était essentiellement constituée de vedettes du cinéma ou de la chanson, d'épouses fortunées, d'industriels, d'aristocrates ou de bourgeois de province. La politique commerciale de Talbot était en avance sur son temps. Certains concessionnaires organisaient des rallyes de propriétaires, offraient des réductions importantes sur les pneumatiques, savaient parfois ne pas facturer de petites réparations ... Des courriers étaient adressés aux propriétaires pour s'enquérir du devenir de leur auto, sur son état de fonctionnement, son kilométrage, etc ... Les termes " mailing " et " base de données " n'étaient pas encore de ce monde, mais cela y ressemblait fortement. La presse était régulièrement alimentée en publicités pour les productions de Suresnes. Le constructeur Talbot savait se plier aux exigences de sa riche clientèle, grâce à tout une gamme d'accessoires plus ou moins utiles. Les demandes spéciales étaient aussi prises en compte. La concurrence était rude. La compétition Lors des 24 Heures du Mans 1930, deux Talbot se classaient troisième et quatrième. Il s'agissait pourtant de voitures strictement de série, avec une carrosserie quatre places. Les voitures avaient tourné pendant 24 heures sans un seul problème mécanique, grâce à la simplicité de leur conception. Les Talbot se manifestaient de nouveau lors du Rallye des Alpes en 1932 et 1934. Cette épreuve était alors considérée comme le test le plus difficile auquel pouvait être soumise une voiture. En 1934, l'épreuve comptait 3170 kilomètres à parcourir en six jours, sur les routes alpines de six pays, avec plus de cinquante cols à franchir. Il était interdit de réparer les voitures durant l'épreuve. Le règlement était impitoyable. Les plus grands constructeurs français et étranger s'affichaient sur cette prestigieuse compétition : Alfa Romeo, BMW, Bugatti, Delahaye, Hotchkiss, etc ... Le démantèlement de STD en 1934 Au début des années 30, Talbot était de nouveau à la peine. Les effets de la crise de 1929 se ressentaient sur le vieux continent, en particulier sur les voitures de prestige. Par ailleurs, les changements réguliers de gamme avaient nécessité des investissements répétés, ce qui avait grevé la rentabilité de l'usine de Suresnes. Outre Manche, la situation n'était guère plus florissante. Le groupe Rootes, propriétaire des marques Hillman et Humber, prenait en 1934 la majorité des parts de Sunbeam Talbot Darracq. La marque Sunbeam était provisoirement mise entre parenthèses.

Sunbeam Talbot Ten. Copyright Le nom de Talbot étant utilisé par Rootes, et afin d'éviter toute confusion avec les productions de Suresnes, il fut décidé que les Talbot produites en France et vendues dans les pays du Commonwealth et dans certains pays d'Europe du nord ne porteraient que le nom de Darracq.

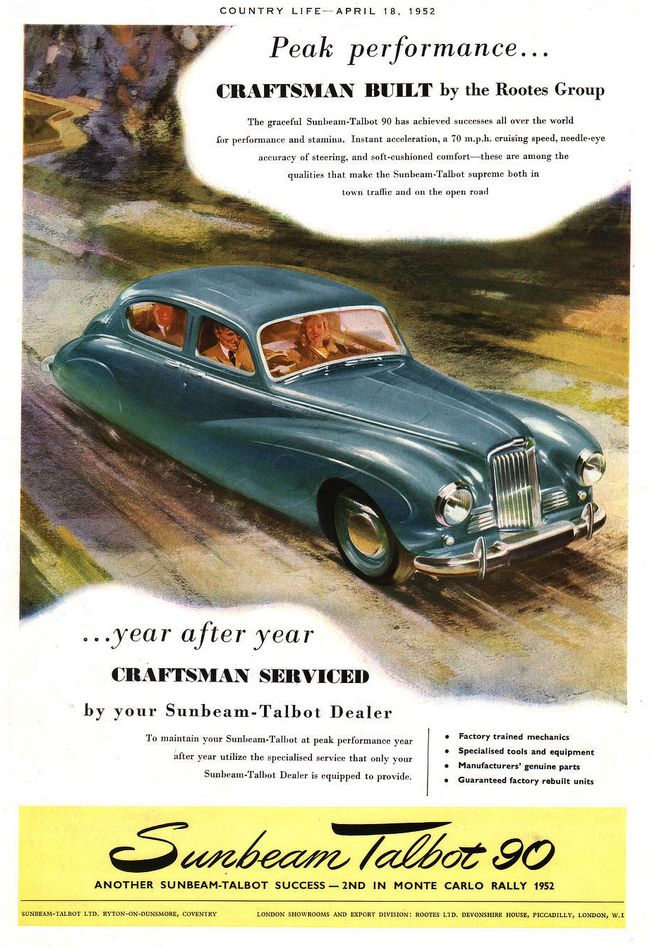

Les Talbot françaises deviennent des Darracq sur certains marchés étrangers. Copyright En 1938, Sunbeam Talbot Darracq prenait le nom de Sunbeam Talbot. La marque Sunbeam vivait de nouveau. La nouvelle direction de la firme, dès le début de sa gestion, favorisa la production de voitures plus économiques et moins élaborées. En 1954, le nom de Talbot disparaissait complètement du marché britannique.

Plutôt Sunbeam que Talbot, mais le nom de Talbot est toujours présent sur cette publicité de 1952. Copyright 1934 - 1959 : Epoque Talbot Lago Anthony Lago, l'homme providentiel Un homme providentiel allait reprendre en main l'usine de Suresnes. Anthonio Lago (qui se faisait appeler Anthony en France) allait donner une nouvelle vie à cette filiale. Anthony Lago est né le 28 mars 1893 à Venise. Après des études à l'Ecole Polytechnique de Milan, il fut appelé en 1915 sous les drapeaux de l'armée italienne, où il occupa le grade de Major. Après la guerre, il s'expatriait à Londres et obtenait la concession exclusive pour la distribution des automobiles Isotta Fraschini. Notre homme possédait toutes les qualités requises pour son métier : prestance, charme, intelligence, habileté commerciale et technique. Lago, bien qu'italien, n'était pas spécialement fougueux. Au contraire, au contact de la haute société britannique qu'il côtoyait avec son épouse londonienne, il en avait adopté les moeurs.

Anthony Lago. Copyright Il fut ensuite recruté par la Wilson Preselective Gearbox Co qui produisait la boîte de vitesses semi automatique sélective du même nom. En 1928, Armstrong Siddeley fut le premier constructeur à employer ce type de boîte, suivi par d'autres marques britanniques, souvent influencées par Anthony Lago : Alvis, Daimler, Lanchester, MG, Talbot ... En 1931, Anthony Lago devenait directeur général de Wilson. Le principe de la boîte présélective Wilson consistait à choisir d'avance sa vitesse. Le conducteur plaçait une manette située à droite du volant sur la position 3 ou la position 4, il débrayait et la troisième ou la quatrième s'engageaient automatiquement. L'usine Talbot de Londres s'intéressa à la boîte Wilson. C'est dans ce contexte qu'eurent lieu les premiers contacts entre Anthony Lago et le groupe STD. Dès 1933, Anthony Lago entrait chez Sunbeam au poste de sous directeur. Maintenant intégré au staff de STD, Anthony Lago apprenait à quel sombre avenir - la mise en liquidation - était vouée l'usine Talbot de Suresnes. Anthony lago estimait que Talbot pouvait être sauvegardé à condition de réorganiser techniquement et commercialement l'usine, tout en redonnant de l'espoir au personnel et en renouvelant l'offre. Séduit notamment par l'oeuvre de William Lyons qui fabriquait depuis 1931 les voitures surbaissées de marque SS (les futures Jaguar), il entendait pouvoir réussir le même parcours dans l'hexagone. Notre homme qui venait juste de dépasser la quarantaine décidait de traverser la Manche. Après avoir levé les dernières réticences au sein du groupe STD, il devenait au début de 1934 le directeur général des Automobiles Talbot à Suresnes. Il remplaçait à ce poste Owen Clegg, et obtenait de STD un sursis de six mois avant la dissolution de l'affaire. Lago s'installa à ses débuts dans un hôtel de Suresnes. Loin des fastes de la capitale, de ses grands restaurants, Lago préférait une vie plus modeste près de son usine. Pour l'instant, son épouse Pepita était restée à Londres. Quand celle ci s'installa en France, Anthony Lago loua un luxueux appartement à Paris avec vue sur la Seine. Mais Pepita ne s'y sentait pas à l'aise. Elle s'ennuyait toute seule, loin de ses amis de Londres. Ce que pouvait lui raconter Anthony Lago au sujet de la vie de l'usine le soir après sa journée de travail ne l'intéressait pas. En 1936, elle décidait de revenir s'installer définitivement dans la capitale britannique. Anthony Lago fit la connaissance d'une autre femme à Paris. Piniata était, contrairement à Pepita, passionnée par la vie de l'usine, et avait une oreille attentive aux propos de son mari. Ils achetèrent une maison en Vallée de Chevreuse pour s'y installer. Pepita se tuait en Suisse en 1964 au volant d'une Talbot alors qu'elle venait d'aborder un virage à trop vive allure. Un véritable plan de bataille pour Suresnes Pour le moment, à l'usine, la situation était catastrophique. Le service de garantie était débordé de réclamations, les voitures neuves tombaient régulièrement en panne et cela coûtait une fortune à Talbot. Rapidement, Anthony Lago marqua de son emprunte l'organisation de la maison. Il se séparait d'anciens cadres auxquels il attribuait les errements du passé. Le directeur de l'usine, M. Cheval, était congédié, tout comme l'ingénieur Bertarione. Un plan de bataille fut élaboré pour remettre de l'ordre dans la production et la vente des Talbot françaises. Un contrôle qualité stricte était mis en place avant toute livraison, même ci celui ci pouvait froisser les commerciaux en raison de l'incidence sur les délais de livraison, ou les contremaîtres dont le travail était régulièrement remis en cause. Mais à court terme les effets bénéfiques furent rapidement ressentis, avec une baisse des retours sous garantie. L'implantation des services et la gestion des flux furent réétudiés au sein de l'usine. Le hall d'accueil qui semblait dater de l'époque d'Alexandre Darracq avec son vieux mobilier fut transformé en salle d'exposition permettant d'examiner les belles Talbot. Le bureau d'Anthony Logo était désormais tout proche du bureau d'études toujours dirigé par Bechhia. Dans la nouvelle cantine, Anthony Lago pouvait rencontrer plus facilement ses collaborateurs. Le patron était plus proche de ses salariés que ne l'était Owen Clegg. Anthony Lago dès son arrivée à Suresnes eut une préoccupation majeure : s'affranchir du groupe STD qui conservait un droit de regard sur l'usine française tout en se trouvant dans un état de décomposition de l'autre côté du Channel. Prévoyant cette issue fatale, Anthony Lago avait eu le temps de trouver des capitaux. C'est ainsi qu'il rachetait l'usine de Suresnes. Talbot de Suresnes prenait le nom de Talbot Lago, et allait enfin pourvoir vivre et se développer de manière autonome sous l'autorité d'Anthony Lago. D'une gamme de voitures cossues et sages, mais dépassées en 1934, Anthony Lago entreprenait de produire des voitures à tendance sportive, ayant le plus possible de pièces en commun avec de vraies voitures de compétition. Anthony Lago était un administrateur très habile mais aussi un technicien de valeur. Il était surtout vital de donner un nouvel élan au service commercial. Il s'agissait d'une opération de la dernière chance car la situation était si dramatique qu'elle ne laissait aucune place à l'erreur. Avec l'aide de l'ingénieur Becchia, toute la gamme fut reconsidérée en s'appuyant sur un atout majeur, la connaissance de Lago de la boîte Wilson dont il était un éminent spécialiste et dont il allait équiper les Talbot.

Publicité pour les Talbot équipées de la transmission Wilson, environ 1934. Copyright Anthony Lago entreprit aussi de moderniser l'aspect des voitures de Suresnes. Celles ci étaient jusqu'alors hautes sur pattes, très dignes, mais pas vraiment glamours. Il demanda à ses stylistes de travailler sur des lignes basses et dépouillées. Sur le plan esthétique, Talbot prenait d'un seul coup une longueur d'avance sur ses concurrents. Lago fit venir de Londres une SS Standard Roadster. Ses ingénieurs décortiquèrent la voiture. En quelques semaines, l'équipe Talbot concevait le roadster Talbot T 150 Super Sport, présenté en 1934 en trois exemplaires (bleu, blanc et rouge) au concours d'élégance du Bois de Boulogne. Le succès fut considérable, et après cette manifestation les trois voitures furent exposées dans le magasin des Champs Elysées.

Roadster Talbot T 150 Super Sport. Copyright Promouvoir Talbot par la compétition Anthony Lago s'intéressait depuis toujours à la course automobile. Il considérait celle ci comme un vecteur indispensable de publicité et surtout comme un banc d'essai sans pitié pour ses automobiles de série. Peu après sa prise de fonction, il embarquait ses ingénieurs dans l'étude de voitures destinées à la compétition.

Walter Becchia est à gauche d'Anthony Lago. Le pilote au premier plan est Philippe Etancelin. Copyright Bientôt, toute sa publicité reposait sur le fait que ses voitures de tourisme dérivaient de ses bolides de course. Becchia ne se fit pas prier pour mettre en oeuvre un programme destiné à faire gagner les Talbot. Il était pour un ingénieur de ce calibre certes plus palpitant d'animer un programme sportif d'envergure que de créer des voitures de série.

Louis Rosier en 1938 avec sa Talbot T 150 SS. Copyright Bechhia imaginait à partir d'un budget réduit une voiture de course complète. Celle ci était présentée au Salon de l'Automobile en 1936. Les succès escomptés n'allaient hélas pas être au rendez vous pour le moment. Face à Talbot, les Bugatti ou les Delahaye étaient plus compétitives. L'intervention de Lucien Girard, metteur au point de talent chez Zenith Stromberg, allait remettre à flot Talbot. La rencontre entre ce dernier et Walter Becchia fut décisive. Girard était séduit par le talent et la modestie de l'ingénieur italien, mais surtout sensible à la situation désespérée dans laquelle il se débattait avec ses voitures. Durant la journée, Girard se préoccupait des voitures destinées à des clients importants dans le cadre de sa mission. Mais le soir, il prenait sur son temps pour s'occuper des voitures de courses Talbot. Celles ci furent impitoyablement testées au banc plein gaz. Des appareils de mesures enregistraient les paramètres. Les tests étaient ensuite poursuivis à Montlhéry où Girard pilotait lui même les voitures. Les succès ne se firent pas attendre. En 1937, Sommer remportait le Grand Prix de Tunis devant Wimille sur sa Bugatti, mais aussi le Grand Prix de Marseille. Louis Chiron était sur la plus haute marche du podium à l'issue du Grand Prix de l'ACF. En septembre 1937, à la demande insistante de Becchia, Girard était recruté par Anthony Lago au poste de chef des essais et de directeur du service des courses. Talbot était enfin capable de faire face à ses adversaires. La multiplication des victoires renforçait le prestige de Talbot à travers le monde. Si les voitures de Suresnes ne jouissaient pas encore de la notoriété des Bugatti ou des Delahaye sur les circuits, elles s'en rapprochaient. Pour lutter contre ses concurrents français, mais aussi contre les redoutables Mercedes et Auto Union allemandes, Becchia et Girard décidaient de travailler sur une mécanique 4,5 litres dérivée du moteur 4 litre de la saison précédente. Les ingénieurs avaient auparavant envisagé un moteur 16 cylindres et dessiné une voiture dans ce sens. Finalement, le 4,5 litres rentrait sans peine dans la carrosserie de la monoplace prévue pour le 16 cylindres. Evidemment, le coût de cette solution plus économique était mieux adapté aux finances précaires de l'usine. Cette monoplace fit une courte apparition avant guerre lors du Grand Prix de Reims. Elle fut contrainte à l'abandon consécutif à un problème de conception du réservoir à essence. On la revit en 1946 lors de la Coupe des Prisonniers à Saint Cloud, neuve comme au premier jour. Elle y termina deuxième aux mains de Sommer derrière la Bugatti de Wimille. Paradoxalement, Anthony Lago n'était pas un fou de vitesse. Il était aussi conscient des dangers que courraient ses pilotes. C'est la raison pour laquelle il ne les poussa jamais à prendre des risques inconsidérés, ce qui ne manquait pas de frustrer les techniciens de son service course qui se démenaient pour conduire les Talbot sur la plus haute marche du podium. Une autre préoccupation d'Anthony Lago était de conjuguer ses capacités financières et ses ambitions sportives. Lors de l'édition 1939 des 24 Heures du Mans, contre l'avis de Becchia et Girard, il céda le volant d'une 4,5 litres à un pilote inconnu du milieu de la compétition, en fait un jeune banquier qui voulait se faire plaisir, mais sans aucune compétence en course. Le résultat fut catastrophique. Le pilote amateur après avoir em ... Becchia et Girard avec ses caprices abandonna la course au premier arrêt. Les ambitions d'Anthony Lago allaient surtout porter leurs fruits après guerre. 1934/1939, une offre abondante Entre temps, les voitures de série étaient devenues plus séduisantes sur un marché du luxe déjà encombré. Au prix d'efforts acceptés à tous les niveaux, l'usine tournait mieux. Malgré tout, l'équilibre financier demeurait précaire. Il fut mis à mal à mal en particulier par les acquis sociaux des ouvriers et des employés décidés en 1936.

Publicité parue dans La Vie Automobile en 1939. Copyright La gamme Talbot n'avait jamais été aussi riche que durant ces années d'avant guerre. Elle comptait onze modèles à la veille du conflit. Les ventes étaient stimulées par les victoires en compétition. La firme de Suresnes semblait avoir retrouvé une excellente santé et les Talbot étaient redevenues des voitures luxueuses et sportives très appréciées, dont la plupart étaient carrossées par l'usine. Le constructeur ne retrouva jamais ce niveau après guerre.

L'ensemble des modèles du catalogue 1939. Copyright Durant la guerre Pendant la guerre, l'usine qui avait échappé à la réquisition (Lago était de nationalité italienne) s'était endormie. Anthony Lago n'était cependant pas resté inactif. Il avait lancé l'étude d'un nouveau moteur capable d'être utilisé à la fois sur une voiture de course et de série. Le redémarrage Dans l'immédiat après guerre, l'entreprise survivait grâce à l'entretien et la réparation de moteurs et de transmissions automatiques provenant des véhicules de l'armée américaine. Mais en 1945, les caisses étaient une fois de plus presque vides. Le plan Pons établi au lendemain de la guerre définissait notamment l'attribution des matières premières entre les constructeurs automobiles. L'usine Talbot fut quasiment ignorée dans ce plan, et ce n'est qu'après plusieurs mois de négociation que Lago obtenait les moyens et le droit de produire une première série de voitures de luxe destinées à l'exportation uniquement. Pour faciliter un nouveau départ de la production à Suresnes, une modernisation des équipements s'imposait. Des achats de matériels américains auraient permis d'abaisser les prix de revient. Mais les autorités françaises ne laissaient pas Talbot agir à sa guise. On répétait en haut lieu que la fabrication de voitures de sport et de luxe appartenait désormais au passé. Pourtant, de l'autre côté de la Manche, Jaguar qui fabriquait " en série " des voitures " hors série " peinait à répondre à la demande en provenance des Etats Unis, mais surtout rapportait à la Grande Bretagne les devises tant convoitées et si nécessaires au redémarrage de l'activité économique. Talbot Lago Record Grâce aux études menées durant la guerre, Anthony Lago n'eut pas trop de peine à présenter sa nouvelle Talbot Lago Record dès mai 1946. Les lignes de la Record étaient au goût du jour. Par contre le châssis, excessivement lourd, était encore dérivé des modèles d'avant guerre. La fabrication de la carrosserie faisait toujours appel aux anciennes méthodes. Des panneaux tôlés recouvraient une armature en bois. Les autres éléments mécaniques (boîte de vitesse, suspensions ...) commençaient aussi à dater. Heureusement, la puissance du nouveau moteur compensait cette lourdeur.

Du rêve à la réalité, Talbot Lago Record. Copyright La plupart des châssis étaient habillées directement par Talbot qui disposait d'un atelier de carrosserie bien équipé. Le style maison avait cependant du mal à se renouveler, et quelques clients préféraient faire appel à des carrossiers indépendants. La Talbot Lago Record fut fabriquée à 600 exemplaires, performance honorable, et plus jamais atteinte par aucune autre Talbot par la suite.

Cabriolet Talbot Lago Record par Saoutchik. Copyright Dans le numéro 22 du 15 janvier 1951, André Costa essayait la voiture : " La Talbot Lago Record représente depuis la disparition quasi totale de la 175 Delahaye, la seule voiture " luxe et sport " française de très grosse cylindrée. C'est en partant du moteur 4482 cm3 qui équipe ce châssis que Antony Lago a créé la 4,5 litres Lago de course qui défend nos couleurs dans les grandes épreuves sportives de la formule 1 ... Par beau temps et sur route droite, les possibilités de cette voiture sont pratiquement illimitées pour un amateur et pour ne donner qu'un exemple, nous enregistrâmes des portes d'Auxerre à l'entrée de Joigny, la moyenne assez vertigineuse de 134 km/h ... La tenue en côte efface littéralement les rampes de quelque importance ... La consommation est étroitement fonction de la vitesse et peut osciller entre 18 et 25 litres .... Lorsque l'on atteint 150/160 km/h, c'est ensuite une véritable clameur jointe au déplacement d'air le long de la caisse qui s'élève peu à peu et atteint rapidement des proportions réellement importantes. Agréable peut être aux oreilles d'un sportif, ce bruit n'en sera pas moins désagréable pour l'utilisateur moyen qui se déclarera assurément assourdi après quelques dizaines de kilomètres ... Sur une route glissante, bombée et sous une pluie battante agrémentée de rafales de vent, la voiture ne manifeste aucune tendance à se dérober à 160 km/h ... La Record n'a que modérément sacrifié à la mode et nous laisserons à chacun le soin de se faire une opinion. Il est infiniment dommage qu'une fabrication en petite série contraigne les usines Talbot à des méthodes de travail que d'aucun jugeront surannées et qui imposent des caisses tôlées à armature de bois d'un poids nettement excessif. Quand à la finition et à l'assemblage, les deux paraissent réalisés avec grand soin .... D'un point de vue général, la Talbot Lago Record peut donc être considérée comme une réussite ... Quel dommage qu'une caisse plus légère de 250 kg ne soit pas offerte aux usagers, augmentant encore sensiblement les possibilités de la voiture .... Notons pour conclure qu'il sera intéressant de comparer les résultats de ce banc d'essai à ceux que nous obtiendrons avec la Jaguar que nous devons essayer prochainement ". Talbot Lago Grand Sport Après la Record, la gamme se développait en 1948 avec une version plus aboutie, plus courte de 47 centimètres, et allégée en 400 kg, la Talbot Grand Sport. Cette voiture fut quasi exclusivement livrée en châssis nu, et fit la joie de plusieurs carrossiers. Sa fabrication demeura toutefois confidentielle, tout au plus une dizaine de châssis en 1948 puis en 1949, et au total 46 châssis jusqu'en 1953.

La confidentielle Talbot Lago Grand Sport telle qu'elle était présentée dans le catalogue d'octobre 1951. Elle ne fut quasiment livrée qu'en châssis nu, et en tout cas jamais produite sous cette forme. Copyright Talbot Lago Baby La Talbot Lago Baby, dotée d'un petit 4 cylindres, était dévoilée au salon de Paris en 1949. Ce modèle plus économique allait d'une part permettre de renouer avec la clientèle d'avant guerre fidèle à ces mécaniques plus modestes, d'autre part de séduire un public moins âgé qui n'avait pas les moyens d'acquérir une grosse Talbot. Son prix était tout de même deux fois plus élevé que celui d'un Citroën Traction 15 CV. La Baby reposait hélas sur l'ancien châssis raccourci mais encore trop lourd de la Record. Malgré son manque d'élégance, la " petite " Talbot connut un succès d'estime, avec 520 exemplaires fabriqués.

Talbot Lago Baby, dépliant 4 pages, format 275 x 126 - Anthony Lago fit appel à Géo Ham en 1950 pour illustrer le catalogue de la nouvelle 15 CV Baby. Copyright André Costa passait la Talbot Lago Baby au banc d'essai de l'Auto Journal, numéro 18 du 15 novembre 1950 : Talbot reste aujourd'hui l'une des très rares survivances du groupe de marques françaises spécialisées dans les voitures de sport et de luxe qui firent jadis le renom de notre industrie automobile. La firme de Suresnes parvient, en dépit d'une époque qui se prête de moins en moins à ce genre de fabrication en petite série, à conserver intact son standing et s'offre même le luxe (coûteux) d'entretenir sans aucun appui extérieur une écurie de course sans laquelle nous aurions, dans la formule n° 1, perdu toute possibilité de voir nos couleurs s'aligner. La Talbot Lago Baby qui unit le nom de la marque à celui de l'ingénieur en chef de la firme est née voici un an et cette voiture aura, plus qu'une autre, ses partisans et ses détracteurs selon que ses possesseurs s'écarteront au non du but que s'est vraisemblablement fixé le constructeur ... Le moteur de la Baby est le plus gros 4 cylindres que nous connaissions et mérite à ce titre d'être apprécié pour son bon équilibrage aux bas régimes .... Le moteurs atteint les hauts régimes et s'y maintient avec facilité ; il vrombit alors allègrement, ajoutant par là même un agrément pour le conducteur sportif qui aime " sentir " son moulin ... et un désagrément pour celui qui recherche avant tout le silence ... Il faut déplorer nettement le poids de cette voiture (1500 kg) que deux cent kilos privent d'une grande partie des qualités qu'on aurait aimé lui trouver sans discussion .... Il est naturel, dans le cas d'une voiture de luxe, d'attacher une importance plus grande encore à l'esthétique que pour une voiture de série. Talbot demeure l'un des derniers représentants de cette école dite traditionaliste dont on ne trouve guère plus trace qu'en Grande Bretagne et en France. Pour notre compte personnel, nous avons être assez sensibles à l'équilibre des lignes de la Baby. La sobriété de cette interprétation moderne des lignes classiques Talbot ne présente guère de défauts, mais en fait, la discussion est impossible : ce style plaît ou ne plaît pas. Il n'y a pas lieu d'hésiter à porter au crédit de la voiture une qualité de finition qu'il est rare de rencontrer de nos jours ainsi qu'un assemblage paraissant être réalisé avec soin ... En guise de conclusion, nous terminerons ce compte rendu d'essais par un conseil tout désintéressé : La Talbot Lago Baby n'est pas une voiture pour tout le monde (nous ne voulons pas parler seulement de son prix) et l'homme d'affaires qui cherche avant tout un moyen de transport fera mieux de diriger son choix vers un autre modèle. Cette voiture est, à notre avis, réservée au véritables amateurs qui savent apprécier une machine réellement vivante, répondant à la moindre sollicitation et transmettant fidèlement à son conducteur les sensations fugitives nées de la vitesse et de la route. En un mot, la Baby est faite pour ceux qui désirent une voiture qui, sans être soumise à toutes les servitudes des modèles Sport, n'en est pas moins sportive "

L'Auto Journal qui revendiquait son indépendance pouvait difficilement se passer de publicité. Celle ci vantait les mérites du système de changement de vitesse automatique Wilson, et figurait en bonne place sur la page du banc d'essai de la Talbot Lago Baby, seule marque française à équiper ses voitures d'une boîte pré sélective Wilson. Copyright Les carrossiers Comme ceux de Delage ou Delahaye, les châssis Talbot étaient des incontournables pour les grands carrossiers qui vivaient à la fin des années 30 et dans l'immédiat après guerre leurs dernières belles années. Aucun ne manquait à l'appel : Antem, Chapron, Figoni, Franay, Graber, Letourneur et Marchand, Pourtout, Saoutchik, etc ... Enumérer les travaux de ces carrossiers serait une tâche bien trop fastidieuse. A défaut, voici quelques réalisations d'avant et d'après guerre.

Talbot-Lago T23 Coupe par Figoni & Falaschi, 1938. Copyright

Talbot-Lago T26 GS Cabriolet par Saoutchik, 1948. Copyright

Talbot-Lago T26 Record Cabriolet par Saoutchik, 1947. Copyright

Talbot-Lago T26 GS Coupé par Saoutchik, 1948. Copyright

Talbot-Lago T26 GS Cabriolet par Franay, 1949. Copyright

Talbot-Lago T26 GS Coupé par Figoni et Falaschi, 1949. Copyright

Talbot-Lago T26 GS Coupé par Saoutchik, 1950. Copyright

Talbot-Lago T26 GS Coupé par Graber, 1951. Copyright

Talbot Lago T26 GS Coupé par Pennock, 1951. CopyrightLe retour des Talbot sur les circuits Anthony Lago ne perdit jamais de vue la compétition automobile qui lui permettait d'asseoir sa notoriété. Il savait que la clientèle sur ce marché du haut de gamme était sensible aux victoires dans les plus grandes courses. Dans son numéro d'octobre 1949, le mensuel L'Action Automobile et Touristique présentait ainsi Talbot : " Lorsqu'on dit Talbot, on pense immédiatement course. Depuis toujours, Talbot a sacrifié à la compétition sportive. La France lui doit d'être encore présente dans les grandes épreuves internationales, mais aussi et surtout d'y briller parfois d'un vif éclat. Grâce en soit rendue à Talbot, l'un des rares parmi les constructeurs qui s'emploie, avec une constance admirable, à façonner chaque jour un outil meilleur aux mains de nos champions ... La victoire d'une Talbot de course a une signification pour l'usager d'une Talbot de série, car n'importe quel possesseur de Lago Record ou de Lago Grand Sport qui se penchera sur le capot ouvert d'une Talbot de course reconnaîtra son propre moteur " Le génial Becchia quittait Talbot pour Citroën où il dessina le moteur de la 2 CV. Un nouvel ingénieur, Carlo Marchetti, mettait au point une nouvelle version du fameux 6 cylindres de 4,5 litres. Talbot en fabriquait une vingtaine d'exemplaires en trois ans.

L'atelier de montage des voitures de compétition monoplace 4,5 litres à Suresnes vers 1948. Copyright Une belle série de victoires marquait l'existence de la marque entre 1947 et 1951, malgré des moyens toujours limités. En dehors de l'équipe d'usine, plusieurs pilotes indépendants de renom et propriétaires de leur voiture faisaient des merveilles au volant des Talbot : Louis Chiron, Raymond Sommer, Juan Manuel Fangio, Philippe Etancelin, Pierre Levegh, Charles Pozzi, Louis Rosier, Harry Schell, etc ...

A. Lago et R. Sommer, après la victoire d'une Talbot lors du GP du Salon à Montlhéry en 1949. Copyright L'ATT saluait le travail accompli par Anthony Lago lors de la victoire au GP de Reims de 1949 : " Une des conséquences les plus heureuses du Grand Prix de France, fut de mettre en lumière le splendide effort de Talbot, puisque sur 8 voitures de cette marque au départ, 4 passèrent la ligne d'arrivée, l'une d'elles, on le sait, triomphant aisément de ses concurrentes les plus qualifiées, nées des industries britannique et italienne. Un tel résultat, au moment où l'on pouvait désespérer de nos couleurs, fait honneur à la construction française. Le mérite en revient à M. Lago, animateur de la marque, et à son fidèle second, l'ingénieur Marchetti qui, tous deux, depuis quatre ans, ont travaillé avec une foi et un enthousiasme qui ne se sont jamais relâchés ".

Dans le même numéro de l'AAT d'août 1949, croqués par Pavil, Chiron se voyait remettre la coupe sous l'oeil bienveillant de Lago et Fangio. Copyright 1950 fut l'année de la consécration en compétition avec entre autres la victoire au Mans. Talbot avait déjà participé à la course mancelle, avec un abonnement à la troisième place en 1930, 1931, 1932 et 1938. Cette fois, à l'issue d'une course épuisante, Louis Rosier remportait la victoire face aux Aston Martin, Jaguar, Delahaye, Ferrari ...

Page de couverture du numéro 9 du tout jeune Auto Journal. Copyright Louis Rosier, garagiste à Clermont Ferrand, était une force de la nature. Après treize heures de pilotage entièrement seul, il s'arrêta au stand en raison d'un problème mécanique. Après quarante minutes d'arrêt, il reprenait le volant et retrouvait la première place en trois heures. La légende raconte que son fils Jean Louis ne le remplaça que pendant deux tours, ce qui lui permis de manger deux bananes. Une autre Talbot pilotée par Meyrat et Mairesse se classait en deuxième position à seulement 25 kilomètres de distance.

France Illustration, octobre 1950 - © : L'Illustration (www.lillustration.com) Presque tous les organes des voitures de courses étaient communs à ceux des modèles de tourisme, ce qui conférait leur pleine valeur aux performances obtenues en compétition. Autre avantage, la consommation des Talbot de course était plus de deux fois moindre (moins de 30 litres au 100 km) que celle des Ferrari ou Maserati. L'avantage était évident, car il permettait aux Talbot de réduire les ravitaillements.

Dans les stands en 1951, Louis Rosier au volant est en pleine discussion avec son équipier Juan Manuel Fangio. Copyright

Anthony Lago en discussion avec un de ses pilotes en 1950. L'homme en imposait avec sa grande taille et son embonpoint. Copyright

De gauche à droite, Antony Lago, Louis Rosier, et deux représentant de la maison Bisquit, supporter de Rosier, à l'issue d'une réception donnée dans les locaux de l'AAT après la Panaméricaine de 1953. Copyright L'écurie officielle Talbot était dissoute en 1951. Mais les voitures Talbot demeuraient présentes en course, grâce aux pilotes indépendants. Au Mans, en 1952, à deux heures de la fin de la course, Pierre Levegh qui n'avait pas encore cédé le volant à son coéquipier Marchand menait la ronde avec une confortable avance sur l'équipe officielle Mercedes. Mais le pilote, fatigué par 22 heures de pilotage, cassait son moteur, laissant à ses rivaux une victoire qu'ils n'espéraient plus.

Le nom de Darracq demeura associé à la raison sociale de Talbot jusqu'à la fin des années 50, extrait d'un dépliant publicitaire de 1955. Copyright Anthony Talbot se débat dans d'interminables difficultés Depuis trop longtemps, Talbot Lago ne cessait de perdre de l'argent. Les coûts de production étaient supérieurs aux prix de ventes, en raison d'une fabrication demeurée artisanale. 155 voitures furent fabriquées en 1947, puis 233 en 1948 et 225 en 1949. Le développement des voitures de courses représentait une dépense faramineuse. Au final, les succès sur les circuits coûtaient plus d'argent qu'ils n'en rapportaient. Et il ne fallait pas compter sur les pouvoirs publics, mêmes si les victoires des Talbot permettaient de faire retentir la " Marseillaise " à l'arrivée des Grand Prix. La production Talbot culminait toutefois à 433 voitures en 1950, le meilleur score d'après guerre. A titre de comparaison, Il fut produit cette année là 83109 Renault, 64761 Citroën, 48177 Peugeot, 28995 Simca, 18223 Ford SAF, 10014 Panhard, 1787 Hotchkiss, 1162 Panhard, 395 Rovin et 235 Delahaye. A cours de trésorerie, et faute d'une remise en cause conséquente de son organisation, Talbot Lago déposait le bilan en janvier 1951. Les ouvriers de Suresnes allaient t'ils être réduits au chômage ?

Publicité parue dans la presse en 1950. Copyright Anthony Lago fit face aux bruits qui annonçaient l'arrivée de la grande aciérie Pont à Mousson aux commandes de Talbot. De lui même, il rompit les pourparlers, soucieux avant tout de conserver sa liberté. Le patron s'estimait encore suffisamment vaillant pour poursuivre ses activités. Un plan était présenté à l'administrateur judiciaire qui prévoyait à la fois la suppression du ruineux service de course et la simplification de la gamme grâce à l'utilisation de carrosseries et de châssis semblables pour ses gammes Baby (4 cylindres, 15 CV fiscaux) et Record (6 cylindres, 26 CV fiscaux). L'usine de Suresnes était de nouveau en mouvement, après avoir réduit ses effectifs à 220 personnes. Un nouveau style pour les Talbot Les nouvelles Talbot apparaissaient en juin 1951. Le plan de relance prévoyait d'atteindre un rythme annuel de 1000 voitures, réparti entre 700 Baby et 300 Record.

Talbot Lago Record à partir du printemps 1951, la rupture de style était violente. La nouvelle Record est ici photographié sur la bretelle d'accès au premier tronçon français d'autoroute à l'Ouest de Paris, signe de modernisme. Copyright

L'annonce de l'arrive de la nouvelle Lago Baby fit la " une " de l'Auto Journal en juin 1951. Copyright Encore une fois, les nouvelles Talbot ne séduisaient pas vraiment la clientèle traditionnelle de la marque, décontenancée par ces voitures aux lignes épaisses et lourdes, moins viriles que celles de la précédente génération. Leur dessin semblait en contradiction avec l'image sportive de la marque. Paradoxalement, Talbot s'était depuis la fin de la guerre attaché une clientèle assez traditionnelle, que le style démodé de ses voitures n'indisposait pas outre mesure. Seuls quelques clients estimaient que les nouvelles Talbot ne manquaient pas d'élégance, et jugeaient favorablement le grand volume habitable offert.

Le stand Talbot au Salon de l'Automobile en octobre 1952. Copyright La nouvelle gamme Baby et Record ne trouvait décidemment pas sa place sur le marché. A force de rebondissement, l'image de Talbot était désormais gravement atteinte. Cette série de berline fut la dernière pour Talbot, qui à partir de 1955 se cantonna à la production de coupés à deux portes. Les conséquences étaient terribles : Talbot vendait 80 voitures en 1951, 34 en 1954 et 17 en 1955. Le paradoxe était total pour Talbot. Pendant que la marque glanait les succès sur les circuits, que le prestige de la marque en bénéficiait, au contraire, la production des automobiles de tourisme déclinait inexorablement. Talbot devait encore se serrer un peu plus la ceinture. La cause semblait pourtant perdue pour le prestigieux constructeur de Suresnes, qui ne survivait plus que grâce à la sous-traitance et à l'aide du pétrolier BP. La presse spécialisée parle de Talbot Dans le numéro 74 du 15 mars 1953, Roger Couderc rendait visite à Antony Lago au 33 Quai du Général Gallièni. Extraits : " Si j'avais rencontré ailleurs que dans une usine cet homme grand, épais, à la démarche pesante, visage ouvert et sympathique, j'aurais sans doute pensé " Tien, voilà un gentleman, ". M. Lago est un mélange de Victor Mac Lenglen et de Raimu, une synthèse de force et de bonhomie. " J'ai horreur des manifestations officielles ", me confie t'il, " et l'on ne me voit nulle part, sinon à l'usine, et je ne suis heureux que lorsque mes moteurs tournent rond. Pour faire du bon travail dans l'automobile, pour être un " animateur ", il faut avoir le feu sacré et être du bâtiment. J'ai trente quatre ans de métier derrière moi et pourtant j'apprend encore chaque jour quelque chose ". M. Lago se lève et enfonce sa casquette. " Elle ne me quitte pas, dit-il en souriant. J'ai adopté cette coiffure lorsque je travaillais en Angleterre, chez Sunbeam, en 1934. Venez, nous allons faire un tour dans l'usine. " Nous traversons une salle immense où s'alignent plus de 700 machines. Au fond, il y a un atelier grillagé avec un important cadenas sur la porte qui interdit aux curieux l'entrée de ce sanctuaire. Car c'est là que sont rangés, côte à côte, les châssis et les carrosseries des trois voitures qui prendront le départ des 24 Heures du Mans ... " " ... il n'est plus question de vendre les voitures aux conducteurs. Cette année, Talbot défendra directement son pavillon. Il y aura donc une " écurie Talbot " qui aura une tactique à suivre " ... " à combien peut revenir pour une année une écurie de course ? Je suis persuadé que Mercedes et Alfa dépensent de quatre à cinq cents millions. Il faut à peu près ça, d'ailleurs ... Et c'est là que commence la tragédie de la course française. Car nous manquons d'argent et nous sommes accablés de difficultés et de soucis " ... je ne crois pas aux subventions et, par exemple, à l'aide fournie par les " fonds de course " ... Je n'ai jamais songé un seul instant à cette solution qui me paraît boiteuse et insuffisante. En ce qui concerne Talbot, si la crise que traverse actuellement la voiture de luxe pouvait s'atténuer et si nous pouvions obtenir quelques commandes du ministère de la Guerre - et nous sommes très bien placés - le problème de la course serait résolu pour moi. Au sein d'une usine qui tourne bien, une équipe de course est un élément de prestige et de publicité indiscutable, donc les frais qu'elle représente sont justifiés. C'est là où est la solution et pas ailleurs ". M. Lago a remis sa casquette. Notre entretien est terminé. Sa poignée de main est franche, solide. Il me dit " A bientôt ... sur les pistes ". Et l'homme tranquille s'éloigne à pas lents dans l'usine, dans cette usine qui est sa vie ... " Extrait de l'Action Automobile et Touristique de février 1955 : " Présentement, l'activité de cette société consiste essentiellement dans la fabrications de moteurs Talbot qui équipent les chenillettes Hotchkiss. Accessoirement, M. Lago sous-loue à d'autres industriels la partie inemployée de ses ateliers du Quai Gallieni à Suresnes. C'est ainsi que la Société Velam, qui entreprend en France la fabrication des " Isetta " installe sa chaîne chez Talbot. En ce qui concerne la voiture automobile proprement dite, on n'a pas oublié que le nom de Talbot a figuré maintes fois, et encore ces dernières années, au palmarès des grandes épreuves sportives. On lui doit cet hommage et on le lui rend bien volontiers. Il n'en reste pas moins que dans la dernière statistique officielle du Ministère de la Production Industrielle, le nom de Talbot ne figure plus dans la rubrique " voitures particulières ". On nous affirme d'autre part, que la marque a quand même, construit et livré quelque vingt voitures en 1954. Quant aux projets, M. Lago n'en manque pas. Il a presque tout prêt, un moteur 2500 cmc qu'il destine à la compétition en " formule 1 " ou en sport. On est prêt à lui faire confiance, tout en notant qu'on parle de ce moteur depuis deux ans déjà. Qu'en conclure ? Tout simplement au manque de moyens pour achever une réalisation sans doute pleine de promesses. Nous retombons au fond du drame ... " Coupé Lago Grand Sport, un dessin moderne, mais qui ne séduit plus En octobre 1953 au Salon de Paris, la Grand Sport recevait une toute nouvelle robe. Anthony Lago espérait attirer une clientèle plus large avec cette carrosserie moderne fabriquée dans son usine, donc moins coûteuse que les habillages réalisés à l'unité par les carrossiers. Le dessin de l'auto était l'oeuvre de Carlo Delaisse de chez Letourneur et Marchand. Il signait là une création totalement différente de ce qu'il faisait alors pour le carrossier de Neuilly. Les lignes tendues prenaient le meilleur des tendances stylistiques italiennes et anglaises du moment. La célèbre calandre verticale était remplacée pour la première fois par une face avant basse et large. Le mouvement des ailes arrière dynamisait l'ensemble. Le traitement des surfaces vitrées, avec une lunette arrière panoramique, donnait une impression de vitesse, même à l'arrêt.

Talbot Lago Grand Sport. Copyright La Lago Grand Sport offrait quatre places assez confortables. Elle était capable d'atteindre 190 km/h. Néanmoins, elle demeurait lourde (1610 kg) et très encombrante pour sa catégorie (485 cm de long, 185 de large). Son prix élevé et sa consommation de carburant (19 litres à 110 km/h, 34 litres à 170 km/h) ne la mettaient pas en situation favorable vis à vis de la concurrence. Sa production fut suspendue dès 1955, après qu'une quinzaine de voitures aient été fabriquées. Bernard Carat essayait la Talbot Grand Sport dans le numéro 107 de l'Auto Journal d'août 1954. Il précisait que la Talbot était inconditionnellement la plus rapide des automobiles françaises, et aussi, de l'avis à peu près général, la plus élégante. Nerveuse, tenant bien la route, elle pouvait combler l'homme d'affaires ayant à parcourir de longs trajets rapidement, malgré son manque de souplesse, son poids et son encombrement. Un programme sportif moribond La victoire au Mans en 1950 n'était plus qu'un lointain souvenir. Pour participer à l'épreuve Mancelle de 1955, Anthony Lago, avec l'appui financier du pétrolier BP, équipait ses voitures de moteurs Maserati, sans succès. Anthony Lago rêvait encore d'imposer ses voitures en 1957. La première Talbot Maserati ne prenait pas le départ, tandis que la seconde abandonnait après quelques minutes de course. Ce fut la dernière apparition d'une Talbot sur un circuit. Coupé Lago Sport, des derniers espoirs Anthony Lago ne désespérait pas pour autant, et dévoilait dans l'adversité en mai 1955 la Lago Sport, une réduction au pantographe de la Grand Sport. S'aligner sur l'offre des concurrents était une nécessité pour le constructeur. La Sport était techniquement très différente de la Grand Sport. Elle ne disposait que de deux places. Sa longueur avait été réduite de 65 centimètres et elle était plus légère de 600 kg. La boîte présélective Wilson qui avait jusqu'alors fait les beaux jours de Talbot cédait sa place à une boîte plus classique Pont-à-Mousson. Le 6 cylindres 4,5 litres de 26 CV fiscaux était remplacé par un nouveau 4 cylindres de 2,5 litres (2491 cm3) et 120 ch (14 CV fiscaux).

La Lago Sport ressemblait à la Grand Sport, elle était pourtant plus courte de 65 centimètres. Copyright L'Action Automobile et Touristique dans son numéro de juin 1955 commentait ainsi la présentation de cette nouvelle Talbot : " La ligne générale de la carrosserie est séduisante et semble avoir été traitée de manière à offrir une moindre résistance à l'air et à donner aux passagers une excellente visibilité. La performance de 200 à l'heure en vitesse de pointe, annoncée par le constructeur, place d'ailleurs cette voiture parmi les plus rapides de la catégorie, où l'on trouve notamment la Lancia Aurelia 2500, la Salmson 2300, l'Alfa Romeo Super Sprint 1900 C, l'Aston Martin DB 2-4 et la Austin Healey 100 ". Faute de moyens suffisant, la fabrication régulière de la Sport fut longue à se mettre en place. La production ne commençait qu'au cours de l'hiver 1955/56. Désormais, la survie de la firme de Suresnes était suspendue à la réussite commerciale de ce modèle.

Dépliant publicitaire de la Talbot Lago Sport. Copyright Hélas, seulement 54 exemplaires furent fabriqués jusqu'en 1957. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce manque de réussite. Par rapport à des concurrentes produites industriellement, la Talbot Lago Sport demeurait coûteuse à l'achat. Par ailleurs, depuis quelques années, la clientèle hésitait à acheter une voiture chez Talbot que l'on disait en grande difficulté. Le 4 cylindres de la Lago Sport supportait mal les hauts régimes. Il avait été poussé dans ses derniers retranchements, et des doutes subsistaient quant à sa fiabilité. Enfin, Talbot devait composer avec une quasi absence de réseau après vente capable de rassurer l'usager.

Talbot Lago bénéficiait en 1955 du soutien financier du pétrolier BP. Copyright Le constructeur ne parvenait pas à amortir le coût du développement de sa Lago Sport sur le peu de modèles fabriqués. Il les vendait encore à perte. Pour survire, Anthony Lago fut contraint de produire des moteurs de chenillettes pour Hotchkiss, et louait une partie de ses installations à Velam, qui préparait le lancement de sa petite Isetta.

Présentation de presse, le sponsor BP est toujours au rendez vous. Copyright Coupé America, Talbot se tourne vers BMW Le moteur 14 CV ayant déçu, Talbot à l'agonie faisait appel à BMW pour la fourniture de mécaniques, dans le secret (mais vain) espoir de vendre ses voitures aux Etats Unis. Le V8 de la BMW 502, modifié pour Talbot - la cylindrée fut ramenée à 2476 cm3 pour ne pas dépasser la catégorie fiscale des 14 CV -, équipait ainsi les dernières voitures, rebaptisées Lago America. Le miracle n'eut pas lieu. Douze exemplaires furent produits au total. Les ultimes voitures étaient écoulées en 1958 et 1959.

Talbot Lago America. Copyright Talbot Lago s'abandonne à Simca 1958 sonnait le glas. L'image de l'entreprise était désormais trop détériorée pour qu'un quelconque redressement commercial puisse être envisagé. Talbot se mourait. L'entreprise n'avait plus les moyens d'assurer son quotidien. Après 24 ans passés à soutenir Talbot, en évitant toujours le pire, Anthony Lago n'avait pas d'autre choix que d'abandonner sa marque et son entreprise à l'entreprenant Henri Théodore Pigozzi, fondateur et PDG de Simca. Le constructeur de Poissy se retrouvait à la tête d'un petit stock d'une dizaine de coupés Talbot dans lesquels il n'était pas question de monter les V8 de chez BMW. D'ailleurs, l'autorisation d'importation du moteur BMW fut suspendue par les pouvoirs publics. Il fut décidé d'équiper les Talbot d'un moteur puisé dans la gamme Simca. C'est ainsi que cinq voitures furent animées par l'anémique V8 (95 ch) de la Simca Chambord. Il s'agissait d'un outrage à l'histoire, dans la mesure où ce moteur déjà ancien ne fut jamais conçu pour une voiture de tourisme rapide. Talbot Star Six, à en pleurer La dernière Talbot à être exposée au Salon de Paris fut en 1959 le concept car d'inspiration américaine dénommé Star Six dessiné par Virgil Exner Junior. Le communiqué de presse précisait : " La Talbot Star Six est l'oeuvre d'un jeune styliste américain, Virgil M. Exner Jr., qui, appliquant les techniques les plus avancées en matière de design et de construction automobile, avec notamment l'emploi de la fibre de verre pour la carrosserie super aérodynamique, a choisi la base mécanique de notre dernier modèle Simca Etoile Six, pour réaliser dès aujourd'hui la Talbot de sport de demain ".

Virgil Exner Junior aux commandes de la Talbot Star Six. Copyright En vérité, c'est un châssis de Simca 8 de 1950 qui fut utilisé. Cette voiture du futur n'était en fait que le fruit de la thèse de fin d'étude dans la section de design automobile de l'Université de South Bend dans l'Indiana du jeune Exner. Elle fut fut ensuite exposée au Henry Ford Museum de Détroit. C'est là que des responsables de Simca en voyage d'étude aux Etats Unis eurent une surprise en découvrant ce concept car portant le nom de la marque qu'ils représentaient. Contact fut pris avec Virgil Exner père, alors responsable du style chez Chrysler, qui accompagna la voiture en France, dans le cadre des relations en cours entre Chrysler et Simca. Sans état d'âme, Simca présenta l'oeuvre d'Exner Junior comme un prototype de Talbot capable d'atteindre 200 km/h ! Une fois exposée, la voiture fut rapatriée aux Etats Unis à destination de son concepteur, sans les écussons Talbot, avec pour récompense et en remerciement un exemplaire du nouveau cabriolet Fiat 1500 à moteur Osca. L'Auto Journal, dans son numéro 233 du 1er novembre, n'y allait pas de main morte : " Que dire aussi de l'exhibition sur un stand appelé Talbot, d'une " Star-Six ", sorte de monstre, construite par un étudiant américain pour laquelle on a placé les écussons Talbot ! Un moteur 6 CV se cache, paraît il, sous son capot et Simca annonce tranquillement que, grâce à une simple augmentation du taux de compression, la puissance du 1100 est passée de 40 à 80 CV. Tout cela manque de sérieux et nous ne comprenons pas comment M. Lago, dépositaire du nom d'une marque française, se soit prêté à cette pantalonnade " .

Le jeu des 7 familles est un jeu qui se joue avec 42 cartes, réparties en 7 familles de 6 cartes . Copyright Epilogue En Europe, la seconde guerre mondiale avait mis l'industrie automobile à genou. Durant les années 50, l'heure n'était plus aux voitures de luxe produites à la main, mais aux modèles de grande série. Le gouvernement avait assigné les firmes de luxe à ne construire que pour l'exportation, afin de faire rentrer quelques devises étrangères. Les prestigieux constructeurs français s'étaient empêtrés dans des modes de construction traditionnels. Ils avaient peiné à renouveler l'apparence de leur voitures. Pendant ce temps là, l'école italienne, avec un style nouveau, plus moderne, mais aussi l'Amérique, avec ses premiers show cars, enterraient définitivement la vieille école française. Talbot Lago fut pourtant le dernier grand constructeur de prestige d'avant guerre à survivre jusqu'à l'aube des années soixante. Avant lui, Delage, Delahaye, Bugatti, Salmson et Hotchkiss avaient périclité. La longue agonie de la marque Talbot fut extrêmement douloureuse. Anthony Lago ne résista pas à la disparition de son empire. Il mourait en 1960 à l'âge de 67 ans. Il repose dans le caveau de famille de Prédore, sur les bords du lac de Côme qu'il aimait tant.

Anthony Lago. Copyright En 1959, Georges Grignard, pilote sur Talbot, rachetait tout le stock de pièces et de documentations de Talbot Lago en liquidation. Il se retrouvait par la force des évènements fournisseur pour les collectionneurs des voitures de Suresnes à travers le monde. Un recensement des Talbot encore existantes fut mené par deux passionnés de la marque, Dominique et Marc Dupont, qui avaient récupéré le stock de Georges Grignard à sa mort en 1977. Ce travail de fourmi permettait à l'issu de deux ans de recherches de répertorier 540 propriétaires de Talbot fabriquées à Suresnes, équivalent à 750 voitures, réparties à travers le monde. Evidemment, une grande majorité, 580 voitures, résidaient encore en France. 1959 - 1979 : La traversée du désert Une traversée du désert de vingt ans Au cours des années 60, le groupe Chrysler avait acquis par étape une position dominante dans le groupe Rootes en Angleterre et chez Simca en France, avant de prendre intégralement le contrôle de ces deux entités. Chrysler propriétaire du nom Talbot n'eut pas l'occasion de s'en servir. Pourtant, en septembre 1965, le mensuel " L'Automobile " évoquait le retour possible de Talbot dans un article intitulé " où en est la voiture de prestige française " : " En novembre 1964, lors d'une conférence de presse, Georges Héreil, le patron de Simca, laissait entrevoir la création d'une voiture de prestige portant le nom de Talbot. En mai 1965, il annonçait la création d'une " grosse voiture " qui serait assemblée dans l'usine de La Rochelle et vendue à moins de 200 000 F. Le moteur serait un Chrysler, 6 cylindres, 2,8 litres de 16 CV. En fait, il semble bien que la Talbot et cette " grosse voiture " ne forment qu'un seul et même modèle c'est à dire une Plymouth Valiant munie d'une calandre Talbot. Nous espérons nous tromper, mais si c'est là la future voiture de prestige et si la calandre très française de Talbot se trouve placée sur une voiture américaine, qui est de surcroît considérée comme une " compact " aux USA, il y a là de quoi scandaliser les fanatiques (et il en reste) de l'écusson Talbot. Etant donné les accords Simca Chrysler, le choix aurait au moins pu être porté sur un très gros moteur, le V8 de la Chrysler 300 L qui, avec 6,7 litres développe quelques 365 ch SAE à 4800 tr/mn. Espérons que Georges Héreil, à qui l'on a donné le titre de premier voyageur représentant de France, ne laissera pas faire une chose pareille ... " En décembre 1966, une brève dans le même mensuel revenait sur la renaissance éventuelle de la marque Talbot : " Lors de sa récente conférence de presse, M. Georges Héreil, président directeur général de Simca, a répondu à un certain nombre de questions intéressantes. Il nous paraît opportun de donner in extenso le texte de sa réponse à la question " 0ù en est le projet Talbot ? ". " Le projet Talbot est un peu dans le puit. Il n'est pas certain qu'il en sorte. Je ne voudrais pas qu'il y ait un malentendu à cet égard, entre la presse et moi-même. Je n'ai pas exactement parlé d'un projet Talbot, j'ai dit que le nom de Talbot nous appartient en propre et que nous essaierons de garder à ce nom prestigieux une valeur de rayonnement pour notre pays, dans le monde entier. Ceci étant, il y a deux utilisations possibles du nom de Talbot. Une première utilisation nous fait remonter aux origines de Talbot, c'est à dire à la voiture de luxe, de confort et de prestige. Par conséquent, il conviendrait de réserver le nom de Talbot à une telle voiture. Je n'exclus pas cette éventualité car il y aura, un jour, incontestablement, une voiture de prestige Simca, du fait de l'élargissement futur de notre gamme. Il faudra qu'un tel modèle existe et il pourrait recevoir l'appellation de Talbot. Une seconde utilisation : certains ont pu croire que je pensais à Talbot Lago, voiture de compétition. En fait, ce n'était pas le cas. Mais nous sommes prêts à examiner les possibilités de coopération dans le domaine de la voiture de course avec d'autres constructeurs français ou étrangers, car l'entreprise est d'une dimension telle qu'on ne peut pas s'y engager seul. Je n'écarte pas la possibilité que, dans ce domaine, le mot Talbot soit utilisé, puisqu'une telle aventure, si elle se produisait, résulterait nécessairement de la coopération de plusieurs marques, de plusieurs sociétés et qu'elle procéderait d'une oeuvre commune à laquelle nous nous associerions ... " 1979 - 1986 : Revival Talbot Revival Chronologie

- Automne 1976 : François Gautier,

président de Peugeot, est contacté par John Day, président de Chrysler France. Pendant deux décennies, le nom de Talbot avait quasiment disparu. Il réapparaissait aux yeux du grand public le 10 juillet 1979 pour désigner la nouvelle raison sociale de Simca Chrysler France, de Chrysler en Angleterre (ex Rootes) et de Chrysler Barreiros en Espagne. Auto Hebdo N° 176 du 9 août 1979 : " ... Talbot c'était pour la (petite) série, le luxe, le prestige, la puissance, le rêve. Qui s'en souvient ? Les acheteurs potentiels des défuntes Simca ? Nous, on veut bien et de toutes façons les sondages, enquêtes, études en tout genre ont du être effectués pour rassurer ceux qui ont finalement opté pour ce changement de dénomination ... " Mais revenons au contexte de la fin des années 70. Chrysler subissait de plein fouet les conséquences d'un ralentissement du marché automobile aux Etats Unis. Ses filiales européennes n'étaient pas en meilleure forme : Chrysler UK, né de la reprise du groupe Rootes en 1967 (Sunbeam, Humber et Hillman) n'était pas mieux loti que la British Leyland dans la lente agonie que traversait l'industrie automobile outre Manche. Sa part de marché était tombée en 1975 à 4 %, contre 12 % dix ans plus tôt. Chrysler Espagne survivait. Simca devenu Chrysler France semblait au bout du rouleau avec une gamme vieillissante. La marque ne représentait plus en France que 11 % des immatriculations en 1978. Cela représentait tout de même 206094 voitures. Plus jamais le constructeur n'allait atteindre ce score dans notre pays. En face, Renault caracolait à 35 % de part de marché et PSA à 34 %. Chrysler avait peu investi depuis le rachat de Simca qui s'était déroulé par étapes successives entre 1958 et 1968. La 1000 était complètement dépassée en face de la pimpante Renault 5, la 1100 avait déjà plus de dix ans, et les Chrysler 160/180/2 litres n'avaient jamais vraiment percé avec leurs lignes ingrates et peu adaptées au marché français. Seules les Simca 1307/1308 et Simca Horizon élues " voiture de l'année " respectivement en 1976 et 1979 parvenaient encore à faire bonne figure. Enfin, l'absence de moteur diesel dans la gamme se faisait cruellement ressentir.