|

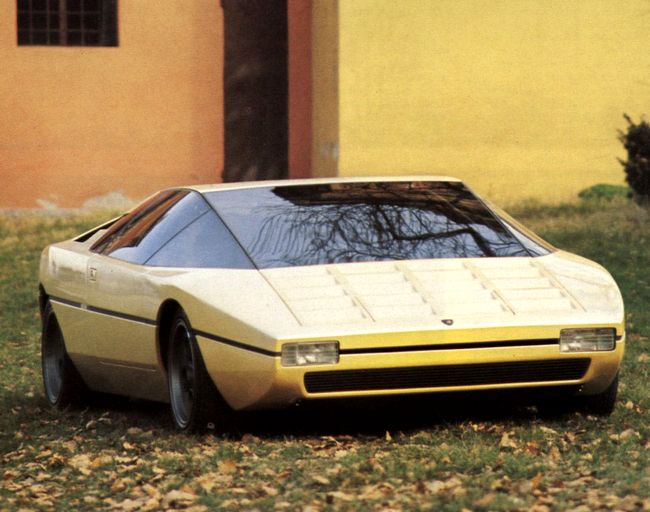

Copyright. Ce site est gratuit et sans publicité. Je n'en retire aucun bénéfice financier. C'est le fruit d'une démarche totalement désintéressée. Si vous êtes détenteur d'un copyright non mentionné, je vous invite à me contacter. Ce fait est involontaire. Le document en question sera immédiatement retiré. Merci donc pour votre indulgence, pour ce qui n'est qu'un travail amateur. De Tomaso Longchamp - Maserati Kyalami La ressemblance entre la De Tomaso Longchamp et la Maserati Kyalami est le résultat d'une stratégie industrielle mise en œuvre après l'acquisition de Maserati par Alejandro De Tomaso. Après avoir fait face à des difficultés financières et à une mise en faillite en 1975, Maserati est sauvé par le gouvernement italien, qui le confie à Alejandro De Tomaso. Pour relancer rapidement la production de Maserati et réduire drastiquement les coûts de développement d'un nouveau modèle, De Tomaso décide d'utiliser la plateforme d'un modèle existant au sein de son groupe. La De Tomaso Longchamp, lancée en 1972, représente la base idéale pour une grand tourisme rapide. La Maserati Kyalami, introduite en 1976, est donc développée sur les fondations techniques de la Longchamp. Les deux voitures utilisent la même monocoque en acier embouti et un système de suspension indépendant sur les quatre roues, offrant des caractéristiques de conduite et des proportions très similaires. La silhouette de la Longchamp, conçue par Tom Tjaarda pour Ghia, est reprise pour la Kyalami. Bien que la Kyalami soit officiellement stylisée par Pietro Frua pour Maserati, l'essentiel des lignes et l'architecture de la carrosserie restent ceux de la Longchamp. Malgré leur base commune, des modifications sont apportées pour différencier la Kyalami et l'aligner sur l'image de marque de Maserati. Tandis que la De Tomaso Longchamp est équipée d’un robuste Ford V8, la Maserati Kyalami est dotée d'un V8 Maserati. Ce changement est essentiel pour préserver le prestige et l'héritage de Maserati. La Kyalami reçoit une face avant légèrement redessinée. Les phares rectangulaires de la Longchamp sont remplacés par des phares ronds doubles. Des ajustements sont apportés aux feux arrière et aux détails intérieurs pour offrir un niveau de finition plus luxueux, conforme aux standards de Maserati. De Tomaso a produit 395 coupés et 14 spyders jusqu'en 1989. Maserati affiche pour sa part un score de 198 unités jusqu'en 1983.

De Tomaso Longchamp - Copyright

Maserati Kyalami - Copyright Ferrari 166 Inter - Aston Martin DB 2/4 Bien qu'elles proviennent de pays et de marques différentes, Ferrari 166 Inter d'une part, Aston Martin DB 2/4 d'autre part, ces deux voitures affichent des similitudes typiques des années 1950. Elles présentent une ligne de toit qui s'incline doucement vers l'arrière, une forme fluide qui contribue à une apparence aérodynamique et élégante. Elles évitent les angles vifs au profit de formes arrondies et organiques. Les ailes et le capot sont intégrés dans une seule masse harmonieuse. Classique sur les voitures de grand tourisme à moteur avant, elles possèdent un capot très long qui suggère la présence d'un moteur puissant, tandis que l'habitacle est positionné plus en arrière. Les deux voitures sont équipées de roues à rayons, un élément synonyme de haute performance et d'élégance. Les pare-chocs avant et arrière chromés sont un standard de l'automobile de luxe. Malgré ses origines en compétition, la Ferrari 166 Inter a été optimisée pour le grand tourisme. Elle s'appuie sur un châssis tubulaire en acier inspiré de la course, mais doté d'un empattement accru pour améliorer le confort et l'habitabilité. Le V12 de 1 995 cm3 délivre une puissance comprise entre 90 et 110 chevaux. Affichant un poids d'environ 1 000 kg, la 166 Inter est capable d'atteindre les 170 km/h. Concernant la présente version Touring, seuls 8 ou 9 exemplaires ont été fabriqués.

Ferrari 166 Inter - Copyright La DB 2/4 succède à la DB 2 au Salon de Londres en 1953. Elle est plus douce à conduire, ce qui peut être de nature à séduire la clientèle féminine. Elle bénéficie d'un habitacle plus spacieux avec deux petits sièges d'appoint à réserver à des enfants. Deux sièges séparés à l'avant remplacent avantageusement la banquette des DB 2. Le pare-brise en deux parties est remplacé par une pièce galbée d'un seul tenant.

Aston Martin DB2/4 - Copyright Alors que sur la DB 2, l'accès au coffre se faisait depuis l'habitacle, la DB 2/4 est dotée d'un hayon qui donne un libre accès à un vaste espace à bagages. Sa taille peut être accrue en abaissant les dossiers des sièges d'appoint. Cette astuce, qui a fait son chemin depuis, est une première dans la production automobile mondiale !

Aston Martin DB2/4 - Copyright Mazda R130 - Opel Manta Cette Mazda R130 (Salon de Tokyo 1968) et cette Opel Manta (Salon de Paris 1970) sont deux coupés deux portes avec un long capot et un arrière relativement court, caractéristique des voitures sportives de l'époque. Bien qu'elles aient des courbes, les deux voitures présentent des lignes horizontales fortes et des arêtes marquées, notamment au niveau du capot et des passages de roue. Elles sont équipées de phares doubles, et affichent une allure assez proche des " pony cars " américaines. Leur ligne de toit est relativement basse et leur vitrage latéral offre une grande surface, accentuant l'impression de légèreté et de sportivité. Les deux voitures utilisent des pare-chocs chromés ainsi que des garnitures chromées autour des fenêtres et le long des flancs. Elles visent le marché de voitures " plaisir ".

Mazda R 130 - Copyright

Opel Manta - Copyright Renault Captur - Seat Arona La Renault Captur (Genève 2013) et la Seat Arona (Francfort 2017) appartiennent au même segment de marché et suivent des tendances de conception similaires. Ce sont des crossovers du segment B (SUV urbains). Ils sont conçus pour offrir une position de conduite surélevée et une modularité accrue par rapport à leurs homologues berlines compactes, tout en restant adaptés à la conduite en ville. Les deux voitures sont des cinq portes avec une garde au sol surélevée. Elles utilisent une peinture bi-ton, qui crée un effet de " toit flottant ", où le toit semble déconnecté du reste de la carrosserie. Elles partagent des éléments de style typiques des SUV, tels que les protections en plastique noir sur les passages de roues et les bas de caisse, donnant une allure plus robuste et utilitaire. La première génération du Renault Captur a été lancée pour capitaliser sur l'essor des crossovers, prenant ainsi la relève partielle de la Modus abandonnée en 2012. Conçu sur la plateforme technique de la Renault Clio IV, le Captur s’est rapidement imposé comme un rival majeur du Nissan Juke et du Peugeot 2008. Son design, un atout majeur, inspiré du concept-car de 2011 et supervisé par Laurens van den Acker, a grandement contribué à son succès. Une deuxième génération a pris le relais en 2019. La SEAT Arona emprunte son nom, comme c'est le cas pour la plupart des modèles Seat, à une ville espagnole, située en l'occurrence sur l'île de Tenerife, aux îles Canaries. Elle se positionne frontalement à la Renault Captur, en étant basée sur une plateforme du groupe Volkswagen, également utilisée par les Seat Ibiza et VW Polo. Elle est restylée en 2021.

Renault Captur - Copyright

Seat Arona - Copyright Range Rover Evoque Cabrio - Volkswagen T-Cross Breeze Concept La Range Rover Evoque Cabrio (concept car à Genève en 2012, version de série à Los Angeles en 2015) et la Volkswagen T-Cross Breeze Concept (concept car à Genève en 2016, version de série T-Roc Cabriolet en août 2019) se ressemblent de manière frappante par leur concept et leur positionnement sur le marché. Les deux voitures fusionnent les caractéristiques d'un SUV (hauteur de caisse élevée, allure robuste) avec celles d'un cabriolet (toit souple escamotable). Elles offrent la possibilité de conduire à ciel ouvert, une configuration très rare dans le segment des SUV, en visant un marché de niche.

Range Rover Evoque Convertible Concept - Copyright

Volkswagen T-Cross Breeze - Copyright McLaren F1 - Covini C6W La McLaren F1 et la Covini C6W, deux voitures à hautes performances, présentent des lignes douces et fluides, conçues pour optimiser l'aérodynamisme. Gordon Murray, ingénieur sud-africain et concepteur de la McLaren F1, a eu pour ambition de créer une voiture différente de tout ce qui existait alors, une voiture pensée pour le pilote et le plaisir de conduire. Il a renoncé à toutes les aides modernes à la conduite. En effet, la F1 n'a ni anti-patinage, ni ABS, ni transmission intégrale, ni boîte semi-automatique, ni suspension active, ni turbo. Aucun aileron ni spoiler ne surcharge la ligne. La McLaren utilise, comme sur les Formule 1, l’effet de sol pour rester plaquée sur la route. Le style de l'auto est sobre et élégant, les lignes fluides et compactes, sans aucune extravagance. La F1 ne cède à aucune mode, et est certainement moins spectaculaire que la plupart de ses concurrentes du moment. L'avant est plongeant, avec deux importantes prises d'air dans le spoiler. Une épine dorsale sert d'appui aux portes. Les flancs sont griffés de deux profondes nervures. Les deux vitres longitudinales arrière permettent d'admirer la mécanique. La F1 est relativement petite avec ses 4,28 mètres de long. Son poids de 1 018 kg et les 627 ch du V12 BMW de 6 litres lui permettent d'afficher un rapport poids/puissance de 1,62 kg/ch, tandis que la moyenne de la catégorie se situe au-delà de 2,50 kg/ch. Le kilomètre départ arrêté est abattu en 19,6 secondes, pour une vitesse de pointe de 320 km/h. Le projet initial prévoyait une production annuelle de 50 voitures, avec un total ne devant pas dépasser 300 unités échelonnées jusqu'en 1999. Le tarif était au niveau de la sophistication de l'auto : plus de cinq millions de francs. En définitive, il ne sera produit qu'une centaine de F1 à partir de 1993, dont la plupart seront utilisées en compétition.

Mc Laren F1 - Copyright

Covini C6W - Copyright Après avoir construit quelques prototypes durant ses temps de loisirs, Ferruccio Covini fonde en 1978 la Covini Engineering. L'activité de cette entreprise est davantage axée sur la conception d'automobiles que sur la production. Son premier prototype est, en 1978, le 4x4 Soleado. Ensuite, cet atelier présente au Salon de Genève 1981 une berlinette Sirio Intercooler qui sert de laboratoire d'essai à de nombreuses innovations. C'est une GT équipée d'un moteur diesel capable de dépasser les 200 km/h. Puis il expose les coupés T40 Turboboost en 1985 et C36 Turbotronic en 1998. Au Salon de Genève 2004, Covini est de retour sous les feux de l'actualité, avec la C6W, une GT à six roues. La conception de la Covini C6W est inspirée de la Tyrrell P34, la Formule 1 des années 1970 qui a également utilisé une configuration à six roues, avec quatre petites roues à l'avant et deux plus grandes à l'arrière. La configuration à six roues vise à améliorer la sécurité et la performance. En cas de dégonflement ou d'éclatement d'un pneu avant, la présence des trois autres roues permet de maintenir le contrôle du véhicule. Les quatre roues avant augmentent la surface de contact avec la route, ce qui se traduit par une puissance de freinage améliorée. La surface de contact accrue améliore la tenue de route et la stabilité directionnelle, notamment à haute vitesse. Les deux premières roues avant dégagent l'eau pour les deux suivantes, offrant une meilleure adhérence. La Covini C6W est propulsée par un moteur V8 Audi de 4,2 litres positionné en position centrale arrière. La voiture est relativement légère, avec un poids à sec d'environ 1 150 kg. Elle est capable d'atteindre une vitesse maximale supérieure à 300 km/h. Alpine Berlinette - ATS 2500 L'Alpine Berlinette et l'ATS 2500 sont deux voitures des années 1960, et reflètent le design des voitures de sport compactes de cette période. Ce sont deux coupés deux portes avec des lignes aérodynamiques et un profil bas. Les phares sont intégrés de manière similaire dans la carrosserie avant, contribuant à un nez bas et effilé. L'Alpine Berlinette, officiellement connue sous le nom d'Alpine A110, est dévoilée en 1962 et succède à l'Alpine A108. Elle est produite par Alpine à Dieppe, en France, jusqu'en 1977. La Berlinette se distingue par sa philosophie de conception axée sur la légèreté et l'agilité plutôt que sur la puissance brute. La carrosserie est fabriquée en fibre de verre et est montée sur un châssis poutre en acier, ce qui permet de maintenir un poids bas, proche des 700 kg. L'Alpine Berlinette utilise des mécaniques provenant de la banque d'organes de Renault, ce qui garantit une certaine fiabilité et facilite l'entretien. Le moteur est positionné en porte-à-faux arrière, une configuration qui favorise une excellente traction et une répartition du poids efficace pour la maniabilité.

Alpine Berlinette - Copyright

ATS 2500 - Copyright L'histoire de l'ATS (Automobili Turismo e Sport) débute en 1962, à la suite d'un profond désaccord au sein de la Scuderia Ferrari. En 1961, une crise interne conduit à la démission ou au licenciement de huit figures clés de Ferrari, dont des noms illustres de l'ingénierie et de la gestion sportive, en particulier Carlo Chiti (directeur technique) et Giotto Bizzarrini (ingénieur). Ces ingénieurs et directeurs décident de fonder leur propre entreprise, ATS, avec l'ambition de rivaliser directement avec Ferrari, tant en Formule 1 que dans le segment des voitures de Grand Tourisme. La 2500 GT est la première et unique voiture de route produite par ATS. Avec son moteur central, c'est une pionnière, précédant notamment la Lamborghini Miura. La carrosserie dessinée par Franco Scaglione est réalisée par Allemano. La 2500 GT est équipée d'un V8 de 2,5 litres et environ 220 ch. Avec un poids à peine supérieur à 815 kg, elle affiche d'excellentes performances. Malgré ses innovations techniques et le talent de ses concepteurs, l'aventure d'ATS est de courte durée. La marque souffre d'un échec en Formule 1 et de faibles ventes pour la 2500 GT. L'entreprise met fin à ses activités de production automobile dès 1965. Dino 308 GT4 - Farus Beta La Dino 308 GT4 est bien connue pour être la seule Ferrari de " série " dessinée chez Bertone. Destinée à remplacer la 246 GT, à ses débuts, elle ne porte comme son aînée aucun sigle Ferrari sur la carrosserie. Le 30 de 308 fait référence aux 3 litres de cylindrée (250 ch), le 8 au nombre de cylindres et le 4 de GT4 au nombre d'arbres à cames et non pas au nombre de places assises comme on aurait pu le supposer. La 308 GT4 est présentée au Salon de Paris en octobre 1973. Le cahier des charges a prévu de loger quatre vraies places sur un empattement de 2,55 mètres. Bertone propose une voiture à l'avant très plongeant, avec un pare-brise peu galbé presque dans la continuité de la ligne du capot. Le toit est plat, et vu de profil l'arrière plonge selon un trait droit jusqu'à un pan vertical. Cette ligne anguleuse, trop sage sans doute, ne déchaîne pas les passions. Les rondeurs sensuelles de la 246 GT appartiennent déjà à une autre époque. La 308 GT4 est retirée du catalogue en 1980. 2 826 voitures ont été produites, auxquelles il convient d'ajouter 40 exemplaires de la 208 GT4 à moteur deux litres pour le marché italien.

Dino 308 GT4 - Source : https://en.wheelsage.org La Beta est une voiture de sport à deux places, produite de 1984 à 1992, par le constructeur Farus, installé à Contagem au Brésil. Dotée d'une carrosserie en fibre de verre, elle est proposée en versions coupé et cabriolet. La Beta se caractérise par l'implantation centrale de son moteur, emprunté selon les circonstances à Chevrolet, Chrysler, Volkswagen ou Fiat. La marque tente une expansion sur le marché américain, avec un moteur turbo Chrysler. Environ 1 200 exemplaires ont été produits. Bien que Farus n'ait jamais disposé des moyens de Ferrari ou de Bertone, une comparaison avec les lignes de la Dino 308 GT4 s'impose naturellement.

Farus - Source : https://en.wheelsage.org Bugatti Chiron - GTA Spano La Bugatti Chiron, dévoilée au Salon de l'automobile de Genève en 2016, est une référence dans le monde des hypercars. Au cœur de ce chef-d'œuvre se trouve son moteur W16 de 8,0 litres à quatre turbocompresseurs, une prouesse d'ingénierie considérée comme l'une des motorisations les plus complexes et les plus puissantes jamais installées dans une voiture de série. Développant initialement 1 500 chevaux, ce moteur est associé à une transmission intégrale permanente. Sur le plan des performances, la Chiron " standard " est limitée électroniquement à 420 km/h pour des raisons de sécurité liées aux pneus. Cependant, en août 2019, la Chiron Super Sport 300+ a franchi un cap historique en établissant un nouveau record mondial à 490,484 km/h (304,773 mph), faisant de Bugatti le premier constructeur à dépasser la barre des 300 mph avec un véhicule de production. L'ingénierie de la Chiron intègre une aérodynamique active intelligente. La voiture est notamment équipée d'un aileron arrière mobile qui se déploie comme un aérofrein, assurant un freinage sécurisé même à très haute vitesse. Sa structure repose sur une monocoque en fibre de carbone, complétée par des matériaux de pointe tels que le titane utilisé pour l'échappement. Affichant un poids à vide d'environ 1 995 kg, la Chiron se distingue également par son design, marqué par la ligne en " C " emblématique des Bugatti. Elle peut prétendre à une réelle antériorité sur ce motif, dont l'origine peut être recherchée auprès de la Bugatti 57 des années 30. Au fil des années, Bugatti a lancé plusieurs variantes et éditions spéciales de la Chiron. La production de ce modèle exceptionnel, limitée à 500 exemplaires, a pris fin en mai 2024 avec la livraison du tout dernier exemplaire, baptisé " Chiron L'Ultime ".

Bugatti Chiron - Copyright La GTA Spano est une voiture de sport fabriquée à quelques unités à partir de 2010 à Riba-roja de Túria, près de Valence, en Espagne. Elle est assemblée autour d'un châssis monocoque intégrant des matériaux tels que la fibre de carbone, le titane et le Kevlar. Son moteur V10 est celui de la Dodge Viper, avec une puissance pouvant dépasser les 900 ch.

GTA Spano - Copyright Sur le plan esthétique, la Bugatti Chiron et la Spano GTA, malgré leurs identités de marque distinctes, partagent de nombreuses caractéristiques visuelles typiques des hypercars modernes axées sur la performance. Les deux voitures affichent un profil extrêmement bas et une carrosserie large, adoptant la silhouette classique des hypercars à moteur central. Cette configuration se traduit par une cabine avancée et un volume arrière dominant, avec une ligne de toit s'abaissant fortement pour créer un profil en goutte d'eau. De plus, ces deux voitures sont équipées de larges prises d'air, essentielles à la gestion thermique et à l'optimisation aérodynamique. Elles arborent également des phares très fins et perçants, intégrés de manière agressive à l'avant, complétés par des boucliers avant sculptés pour améliorer le flux d'air. L'une comme l'autre utilise des jantes à multiples rayons de grand diamètre, et toutes deux possèdent des étriers de freins rouges visibles derrière les jantes. Enfin, les carrosseries semblent sculptées d'un seul bloc, présentant des panneaux lisses et peu de ruptures visuelles, ce qui renforce l'impression de fluidité et de vitesse Bugatti Chiron - Renault Dezir Toujours la Bugatti Chiron. Tout le pan arrière, vertical et aéré, rappelle le prototype DeZir. La Renault DeZir est un concept-car électrique présenté au Mondial de l'automobile de Paris en 2010. Premier projet dirigé par Laurens van den Acker, ce coupé biplace a introduit le nouveau langage stylistique de Renault. Arborant une carrosserie rouge vif en Kevlar et un châssis tubulaire en acier, la DeZir est propulsée par un moteur électrique de 150 ch situé à l'arrière. Ses caractéristiques les plus distinctives incluent ses portes papillon à ouverture inversée, ses lignes fluides et un grand logo Renault vertical. Ces deux dernières particularités deviendront une signature de la marque. Bien qu'elle n'ait jamais été produite en série, la DeZir a fortement influencé le design de modèles ultérieurs de la marque, comme la Clio IV.

Bugatti Chiron - Copyright

Renault Dezir - Copyright Ferrari 365 GTC - Ford Monte Carlo GT La Ferrari 330 GTC est présentée au Salon de Genève 1966. Son style, confié au carrossier Pininfarina, se veut équilibré et se distingue des créations contemporaines plus agressives ou extravagantes. Pininfarina a choisi une élégance intemporelle en s'inspirant de la Ferrari 500 Superfast, tout en la repensant dans un format plus compact. La production de la 330 GTC s'étend sur trois ans, de 1966 à 1968, avec 600 exemplaires construits. A la fin de l'année 1968, la 365 GTC prend la relève, sans évolution stylistique majeure. Elle affiche une cylindrée plus importante.

Ferrari 365 GTC - Source : https://en.wheelsage.org En 1959, souhaitant voler de ses propres ailes, Pietro Frua se détache de Ghia et ouvre un bureau d'études indépendant, Studio Technico Pietro Frua. Les années 1960 et 1970 sont particulièrement prolifiques pour lui, marquées par de nombreuses créations variées. Le prototype Ford Monte-Carlo GT dévoilé au Salon de Paris 1971 est basé sur un châssis de Ford Escort. Les observateurs ne peuvent pas ignorer les quelques similitudes de ligne avec la Ferrari 365 GTC de Pininfarina, même si l'on s'imagine bien que le talent de Frua s'est suffi à lui-même pour dessiner ce coupé.

Ford Monte Carlo GT - Source : https://www.carrozzieri-italiani.com Moskvitch 400 - Opel Kadett La ressemblance frappante entre la Moskvitch 400 et l'Opel Kadett s'explique par les conséquences directes de la Seconde Guerre mondiale. A la fin du conflit, l'Union soviétique a réclamé, au titre des réparations de guerre, l'usine d'Opel de Rüsselsheim, qui comprenait l'outillage et les plans techniques complets de la Kadett K38, un modèle populaire produit de 1937 à 1940. Les Soviétiques ont ensuite transporté l'intégralité de cette chaîne de production à Moscou, où une usine a été spécialement construite pour l'assemblage de ce nouveau véhicule. La Moskvitch 400, dont la production a débuté en 1946, n'est donc pas une simple inspiration, mais bien une copie quasi parfaite et sans licence de l'Opel Kadett.

Moskvich 400. Copyright

Opel Kadett. Copyright Bertone Bravo - Barzoï II Bertone expose au Salon de Turin 1974 une étude de style sobrement baptisée Bravo, du nom que l'on donne au taureau le plus combatif dans une corrida. Basée sur un châssis de Lamborghini Urraco raccourci de 20 centimètres, la Bravo a été magistralement dessinée par Marcello Gandini, alors au service du carrossier italien. Bertone poursuit ainsi avec Lamborghini une collaboration déjà riche de nombreuses créations originales : Espada, Marzal, Miura, Countach, ... Les lignes compactes (longueur de 3,73 mètres) et adoucies ne manquent pas de grâce. Une symétrie dans les formes et l'ornementation, ainsi qu'une surface vitrée importante avec des montants réduits jouent un rôle déterminant dans la personnalité de la Bravo. Le profil des ailes arrière présente des traits communs avec la Countach. La voiture est fonctionnelle, et va effectuer de nombreux tests routiers avant de terminer sa carrière dans le musée Bertone.

Lamborghini Bravo. Copyright Marcadier, un constructeur artisanal français, est célèbre pour ses voitures de sport en kit, notamment le coupé Barzoï, lancé en 1967. Dix ans plus tard, en 1977, André Marcadier présente la Barzoï II, un nouveau modèle proposé en kit pour être assemblé sur un châssis et une mécanique de Simca 1000 (y compris les versions Rallye 1 et 2). Son créateur a toujours reconnu s'être inspiré de la Lamborghini Bravo pour le design. La ressemblance se retrouve dans le profil angulaire et la continuité des lignes, qui fusionnent harmonieusement le capot avant, le pare-brise et les vitres latérales. La carrosserie de la Barzoï II, faite de polyester teinté dans la masse, lui confère un aspect futuriste. Présentée au Salon de Paris de 1977 au prix de 18 000 francs, la Barzoï II ne connaîtra qu'un succès modeste, loin de la popularité de son aînée. Environ 50 exemplaires seront produits entre 1977 et 1983.

Marcadier Barzoï II. Copyright Bugatti Italdesign - BMW Nazca L'ID 90, conçue par le studio Italdesign de Giorgetto Giugiaro, est présentée au Salon de Turin de 1990. Ce concept-car est l'une des propositions initiales pour la Bugatti EB110, le projet ambitieux lancé par Romano Artioli pour relancer la marque. Alors que le projet concurrent de Marcello Gandini adopte un style plus angulaire et agressif, l'ID 90 se distingue par ses lignes plus fluides et un grand dôme de verre en guise de toit. Ses jantes rendent d'ailleurs un bel hommage à l'historique Bugatti Type 41 Royale. Malgré sa pureté stylistique, la proposition de Giugiaro n'est pas retenue par Bugatti. La direction lui a préféré le design de Gandini, jugé plus en phase avec l'héritage et la tradition sportive de la marque.

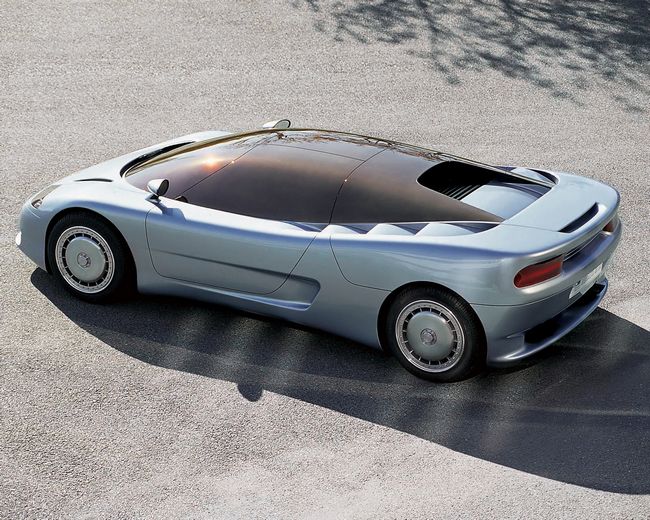

Bugatti ID 90. Copyright La BMW Nazca M12, présentée au Salon de Genève de 1991, est un concept-car conçu par Italdesign. Il ne s'agit pas que d'un simple exercice de style, mais d'une vraie voiture apte à circuler, équipée d'une mécanique BMW 850, un V12 BMW de 4988 cm3 et 300 ch. Ce prototype, dont le nom fait référence aux géoglyphes de Nazca à son moteur V12, est une proposition pour une éventuelle descendante de la mythique BMW M1. La Nazca M12 hérite de l'ID 90 son style épuré, son profil en forme de " bulle " et ses larges surfaces vitrées, tout en y ajoutant des portes à double articulation. Ce concept construit sur un châssis en fibre de carbone, n'a jamais été proposé en série par BMW qui, craignant un échec commercial, a préféré ne pas se lancer dans la production d'une supercar de niche.

BMW Nazca par Italdesign. Copyright Brasinca 4200 GT - Studebaker Avanti - Jensen Interceptor La Brasinca 4200 GT est un coupé sportif brésilien produit de 1964 à 1966. C'est la première voiture du pays à dépasser les 200 km/h et à avoir été développée en soufflerie pour optimiser son aérodynamisme. Sous le capot, elle abrite un six cylindres en ligne Chevrolet, initialement un moteur de camion, qui, grâce à des modifications et à l'utilisation de trois carburateurs SU, délivre 155 chevaux. Le prix élevé de cette voiture a limité sa diffusion à seulement 77 exemplaires.

Brasinca 4200 Uiraparu. Copyright Si la Brasinca partage quelques traits de style avec la Studebaker Avanti, elles n'ont aucun lien de conception direct. La Studebaker Avanti, lancée en 1962, est le fruit d'une étude rapide menée par l'équipe de Raymond Loewy, caractérisée par sa carrosserie en fibre de verre, son nez sans calandre et sa silhouette en forme de bouteille de Coca-Cola. De son côté, la Brasinca 4200 GT, apparue en 1964, a été conçue par Rigoberto Soler avec une carrosserie en acier.

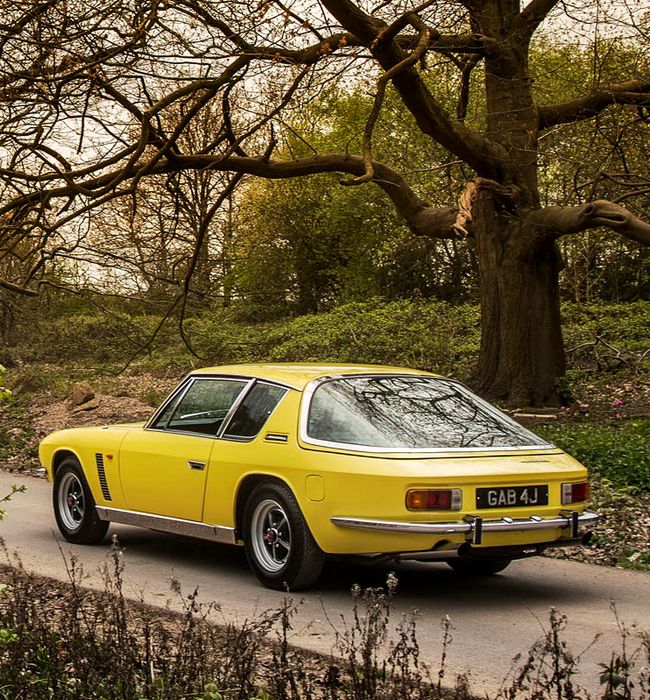

Studebaker Avanti. Copyright La ressemblance entre la Brasinca 4200 GT et la Jensen Interceptor est plus frappante. Elles partagent un profil fastback très prononcé, avec une ligne de toit qui s'étire en une pente continue jusqu'à une grande vitre arrière incurvée qui fait office de hayon. Toutes deux incarnent la philosophie du Grand Tourisme, en alliant un long capot puissant à des lignes de carrosserie épurées. Bien que la Brasinca ait été produite deux ans avant la Jensen, il n'existe aucune preuve formelle que le designer de la marque britannique ait été influencé par le modèle brésilien. Il s'agit plutôt d'un cas de convergence stylistique, où deux designers sur des continents différents sont parvenus à des solutions esthétiques très similaires pour un coupé sportif de leur époque.

Jensen Interceptor. Copyright Jaguar XJ - De Tomaso Deauville Le dessin de la Jaguar XJ signé par le fondateur Sir William Lyons, est considéré comme une réussite majeure et un coup de maître pour son élégance et ses proportions parfaites. Lyons a réussi à créer une berline qui fusionne l'héritage classique de la marque avec une approche moderne et fluide, donnant l'impression que la voiture est plus basse et plus large qu'elle ne l'est réellement. Le style de la XJ, avec son long capot, sa ligne de toit abaissée et son harmonie visuelle, était si abouti qu'il a instantanément rendu ses concurrentes obsolètes et est devenu une référence stylistique pour les berlines de luxe du monde entier, inspirant même directement des modèles comme la De Tomaso Deauville. La XJ a aussi marqué l'apogée de l'esthétique Jaguar, en posant les bases des futurs modèles de la marque.

Jaguar XJ. Copyright La ressemblance entre la De Tomaso Deauville et la Jaguar XJ n'est pas fortuite ; elle est le résultat d'un projet délibéré initié par le président de Ford, Lee Iacocca, qui a encouragé Alejandro De Tomaso à créer une limousine capable de rivaliser avec la XJ sur le marché américain. Le designer de la Deauville, Tom Tjaarda, a directement puisé son inspiration dans les lignes de la berline anglaise, notamment dans sa silhouette élégante et basse, la forme de ses vitres latérales et l'agencement de sa face avant, avec sa calandre et ses quatre phares ronds. L'objectif était de proposer une " Jaguar différente ", alliant un design raffiné à la puissance d'un moteur Ford, mais le résultat, bien qu'élégant, fut perçu comme une copie moins gracieuse que l'originale.

De Tomaso Deauville. Copyright Ferrari 365 GT4 2+2 - Bitter SC La Ferrari 365 GT4 2+2, présentée en 1972, est à l'origine d'une lignée de coupés GT caractérisée par une rupture stylistique majeure. Dessinée chez Pininfarina sous la responsabilité de Leonardo Fioravanti, ses lignes angulaires et épurées contrastent avec les courbes de ses aînées. Son design en trois volumes (capot, habitacle, coffre) privilégie la sobriété et l'équilibre des proportions. Initialement motorisée par le V12 de la 365 GTC/4, la 365 GT4 2+2 est remplacée en 1976 par la Ferrari 400. La cylindrée de cette dernière passe de 4 390 cm3 à 4 823 cm3, mais l'esthétique reste très proche, avec pour principale modification la réduction du nombre de feux arrière de six à quatre. En 1979, la 400 adopte l'injection Bosch K-Jetronic pour le marché américain. Finalement, la Ferrari 412 prend le relais en 1985, avec un moteur porté à 4 942 cm3 (440 ch) et des retouches discrètes sur les pare-chocs et le coffre.

Ferrari 365 GT4 2+2. Copyright En Allemagne, l'industrie automobile est traditionnellement dominée par de grands constructeurs, laissant peu de place aux artisans. C'est dans ce contexte qu'Erich Bitter, un ancien pilote de course passionné et importateur de voitures italiennes, donne naissance à sa propre marque. Sa première création, la CD, est issue d'un projet de coupé fastback initialement abandonné par Opel. Reprenant le châssis et le puissant V8 de l'Opel Diplomat, elle est présentée au Salon de Francfort 1973. La production est confiée à Baur qui en assemble 369 exemplaires. La Bitter SC, qui succède à la CD, est présentée au Salon de Francfort 1979. Si c'est toujours un coupé GT, elle abandonne le V8 au profit du 6 cylindres en ligne de l'Opel Senator. Pour le design, Erich Bitter avait contacté Giovanni Michelotti, mais ce dernier décède alors que la voiture n'est encore qu'au stade de prototype. C'est finalement Erich Bitter lui-même qui termine le travail, ce qui fait de lui le seul créateur des lignes. La Ferrari et la Bitter présentent une carrosserie en trois volumes bien distincts : le capot, l'habitacle et le coffre. Les flancs, les toits et les ailes sont dessinés avec des lignes droites et nettes. Les phares, qui se dissimulent dans la carrosserie, sont un élément de design caractéristiques de cette époque. La ressemblance avec la Ferrari 400 n'est pas issue d'une paternité commune, mais plutôt d'une convergence de style, même si Erich Bitter ne pouvait pas ignorer l'existence de la Ferrari 365 GT4 2+2.

Bitter SC. Copyright Lotus Elite / Eclat - Ginetta G26 Dans les années 1970, Lotus opère une rupture stylistique pour se positionner sur le marché du grand tourisme avec la Lotus Elite de 1974 et la Lotus Eclat de 1975. Sous la direction du designer Oliver Winterbottom, les deux modèles abandonnent les courbes des Lotus précédentes pour adopter un style angulaire en " coin ", très en vogue à l'époque. Cette nouvelle esthétique, caractérisée par des lignes droites et une silhouette basse, n'est pas seulement un choix esthétique, mais aussi fonctionnel, car il offre un aérodynamisme optimal. La Lotus Elite se distingue par sa carrosserie de break de chasse qui, tout en étant sportive, propose un véritable habitacle 2+2 avec un hayon, une nouveauté pour la marque. La Lotus Eclat, sa version coupé, est une variante plus conventionnelle, mais toutes deux conservent la construction en fibre de verre sur un châssis en acier.

Lotus Elite. Copyright Traditionnellement connue pour ses voitures de sport minimalistes destinées à la piste, Ginetta élargit son offre en 1984 avec la G26, un coupé 2+2. Cette voiture, conçue pour un public plus large, se démarque par son grand coffre et son intérieur plus confortable, des caractéristiques rares pour la marque. Le style de la G26, avec sa forme en " coin " rappelle avec dix ans de décalage les Lotus Elite et Eclat. Selon les usages, la carrosserie est en fibre de verre, montée sur un châssis tubulaire en acier. Pour faciliter sa production et réduire les coûts, la voiture utilise des pièces d'autres modèles, comme les portières d'une Ford Fiesta. La Ginetta G26 est un succès commercial, avec environ 300 exemplaires vendus. C'est le modèle le plus vendu de Ginetta durant les années 1980.

Ginetta G26. Copyright AMC Pacer - Porsche 928 - Zagato Zeta 6 - Fissore Shadow Le design de l'AMC Pacer, lancée en 1975, est l'un des plus audacieux et des plus controversés de l'histoire automobile américaine. Surnommée " l'aquarium " en raison de son immense surface vitrée, soit près de 37 % de sa carrosserie, sa silhouette représente une rupture radicale avec les conventions de l'époque. Le designer Richard A. Teague a conçu la Pacer autour d'une philosophie " large à l'intérieur, petite à l'extérieur ". L'objectif était de maximiser l'espace et la luminosité en créant un véhicule court mais exceptionnellement large. Cette approche, bien que pratique, a été perçue par beaucoup comme étrange et disproportionnée. En se démarquant totalement des modèles concurrents comme la Chevrolet Vega ou la Ford Pinto, les concepteurs de la Pacer ont pris le risque d'innover dans un contexte général peu enclin à l'expérimentation. Cette audace a au moins valu à cette auto d'importantes retombées médiatiques.

AMC Pacer. Copyright Lors de sa présentation au Salon de Genève en mars 1977, la Porsche 928 est l'une des principales attractions de la manifestation. Son style signé Wolfgang Möbius et Anatole Lapine étonne le public, qui voit en elle la remplaçante de la 911. Mais les puristes sont suspicieux face à cette nouvelle Porsche qui rompt avec le principe du moteur arrière en porte-à-faux refroidi par air. Curieusement, la 928 semble dépourvue de pare-chocs. En fait, ceux-ci sont intégrés à la carrosserie, et ils sont capables d'absorber des chocs jusqu'à 8 km/h tout en reprenant ensuite leur forme initiale. La voiture adopte des lignes fluides et arrondies, en vrai précurseur du bio design qui va éclore au début des années 80. Ce style ne lui procure pas pour autant un aérodynamisme exceptionnel. Au contraire, celui-ci accuse une valeur proche de 0,40, digne d'un utilitaire. La 928 a d'ailleurs un meilleur Cx en soufflerie quand on la présente de dos ! A part quelques modifications de détail, ses lignes vont rester inchangées jusqu'à la fin de sa carrière en 1995. La 928 partage avec la Pacer un style qui privilégie les formes rondes et aérodynamismes au détriment des lignes droites. Si la Pacer est une bulle sur roues avec son immense surface vitrée, la 928 est également perçue comme un design très lisse et fluide. On peut même lui trouver un air de Pacer écrasée !

Porsche 928. Copyright Après avoir connu son âge d'or dans les années 50 et 60, la situation financière de Zagato devient critique au début des années 70. Le célèbre carrossier italien perd ses collaborations avec Lancia en 1972 et Alfa Romeo en 1975, et survit en fabriquant des véhicules blindés et des voiturettes électriques. C'est la Zeta 6, un concept car basé sur l'Alfa Romeo 2.5 GTV 6 et présenté en 1983, qui relance l'intérêt pour la marque. Avec ce modèle, le designer Giuseppe Mittino, qui a succédé à Ercole Spada en 1970, retrouve l'inspiration. La Zeta 6 impressionne tellement Victor Gauntlett, alors patron d'Aston Martin, au Salon de Genève de 1983 qu'il décide de renouveler le partenariat entre les deux marques. Les lignes très effilées de la Zeta 6 et son nez plongeant créent une silhouette très aérodynamique. La voiture se distingue par l'absence d'éléments de design superflus. Ses lignes sont propres, ses vitres sont alignées et parfaitement intégrées à la carrosserie, sans rebord ni joint qui dépasse, et son pare-brise est très incliné, ce qui renforce l'apparence générale de pureté et d'efficacité. On peut ainsi trouver une forme de similitude entre la Zagato Zeta 6 et la Porsche 928.

Zagato Zeta 6. Copyright L'entreprise italienne de carrosserie Fissore, fondée en 1920, a commencé par la réparation et la transformation de véhicules utilitaires avant de se spécialiser dans la construction de prototypes et de petites séries pour des marques étrangères comme DKW, De Tomaso ou TVR. C'est en 1978 que Fissore présente au Salon de Turin la Rayton Fissore Gold Shadow. Basé sur la plateforme de l'Autobianchi A112, ce modèle est une première tentative d'incursion de l'entreprise sur le marché des véhicules de tourisme, bien avant son célèbre 4x4 Magnum de 1985. La Gold Shadow est conçue comme une petite voiture élégante et compacte. Elle ressemble à une Porsche 928 raccourcie et rehaussée !

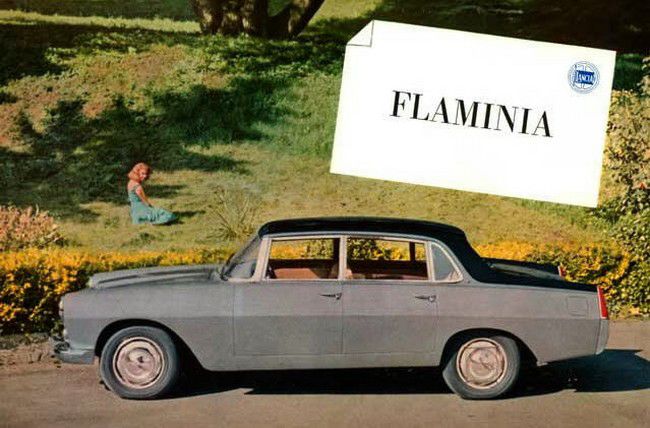

Fissore Shadow. Source : https://www.allcarindex.com Lancia Flaminia - BMC AD 09 - Fiat 1800/2100 - Peugeot 404 En 1937, Vincenzo Lancia décède. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est son fils Gianni qui reprend la présidence de l'entreprise. A cette époque, la marque cherche à se positionner sur le marché, entre le géant Fiat et la firme Alfa Romeo, qui jouit alors d'une belle réputation dans le domaine des voitures sportives. Au début des années 50, les modèles Aurelia et Appia assurent la production de la firme turinoise, mais la rentabilité n'est pas au rendez-vous. C'est pourquoi Gianni Lancia cherche à se désengager. En 1955, l'homme d'affaires Carlo Pesenti prend la direction de l'entreprise et confie à l'ingénieur Antonio Fessia la tâche de renouveler la gamme de véhicules. Dans ce contexte, le prototype Lancia Florida est présenté au Salon de Turin en 1955. Basé sur une mécanique d'Aurelia, ce modèle, conçu par Pinin Farina, marquera le style automobile européen pendant plus de vingt ans.

Lancia Flaminia. Copyright Jusqu'alors, les designers proposaient des modèles aux formes monolithiques, arrondies, comme sculptées dans un bloc massif. La Florida dévoile au contraire des lignes modernes et aiguisées. Elle est dotée de flancs lisses partagés par un pli central, avec des ailes arrière dans le prolongement du panneau de custode. Ce premier prototype donne naissance au Salon de Turin 1956 à l'Aurelia Florida 4 portes, qui préfigure la berline de série. La version définitive est en effet dévoilée au Salon de Genève 1957. La clientèle bourgeoise de Lancia apprécie son confort, son niveau d'équipement et ses performances. La Flaminia, en raison de son prix, demeure un objet de luxe, forcément rare, autant dans son pays d'origine qu'à l'étranger. Elle se heurte à une concurrence très compétitive, tant en terme de prestige que de performances. Un acheteur peut à juste titre hésiter entre la Flaminia et une Mercedes, une Jaguar, voire une Américaine, toutes moins onéreuses. Une DS Citroën est trois fois moins chère à l'achat.

Lancia Flaminia. Copyright En novembre 1958, le groupe BMC entreprend le renouvellement de ses berlines moyennes. La nouvelle AD09, produite à Cowley, va exister sous cinq désignations distinctes : Austin A55 Cambridge Mk II, Morris Oxford V, MG Magnette Mk III, Riley 4/68 et Wolseley 15/60 (puis 16/60). Pinin Farina a imaginé une carrosserie trois volumes assez conventionnelle, avec des ailes avant saillantes et des ailerons à l'arrière. Chaque marque possède sa propre face avant. D'autres détails permettent de différencier les modèles des différentes marques, comme l'accastillage, le tableau de bord, l'aménagement intérieur, la sellerie et la puissance des moteurs. Les tarifs varient, bien sûr, selon le niveau de luxe proposé. La ressemblance stylistique entre les voitures issues du prototype BMC AD09 et la Lancia Flaminia berline n'est pas fortuite, mais le résultat d'une collaboration entre leurs constructeurs respectifs et le carrossier Pinin Farina. Les deux modèles partagent une philosophie de design qui s'oppose aux tendances de l'époque, en privilégiant la sobriété et la pureté des lignes. Pinin Farina a cherché à appliquer à la BMC la même approche qui a fait de la Flaminia une réussite esthétique.

Wolseley 16/60. Copyright En mars 1959, Fiat accède au marché du haut de gamme en présentant au Salon de Genève ses berlines 1800 et 2100. En Italie, elles se positionnent face aux Alfa Romeo 2000 et Lancia Flaminia. C'est aussi pour Fiat l'occasion de proposer à l'export des modèles plus ambitieux que ses voitures populaires. La conception de ces nouvelles berlines est dirigée par Dante Giacosa, directeur technique de Fiat. Le design, sobre et élégant, est l'œuvre du Centro Stile Fiat et de son styliste Mario Boano. La ressemblance entre la berline Lancia Flaminia et les voitures issues du projet BMC AD09 s'explique par l'influence du " style Pinin Farina ", qui est devenu une référence dans l'industrie automobile de la fin des années 1950. Bien que les Fiat n'aient pas été dessinées chez Pinin Farina, leur designer, Mario Boano, s'est inspiré des codes esthétiques du carrossier italien. En reprenant ces codes, Fiat a cherché à donner à ses modèles une image de modernité et de luxe. La ressemblance n'est donc pas une coïncidence, mais bien la preuve que le style Pinin Farina a marqué son époque.

Fiat 1800. Copyright Au début des années 1950, Pinin Farina est déjà un carrossier réputé, dont le style privilégie la sobriété, les lignes épurées et l'équilibre des proportions. La collaboration entre Peugeot et Pinin Farina naît de la volonté de Georges Boschetti, responsable des " études carrosseries ", de moderniser l'image de la marque sochalienne après la guerre. Il souhaite une nouvelle voiture au style international, capable de rivaliser avec les berlines étrangères. Cette collaboration aboutit à commercialisation en 1955 de la Peugeot 403. La voiture rencontre un succès immédiat, confirmant l'importance de ce partenariat. En mai 1960, Peugeot présente sa nouvelle berline, la 404. Son design est de nouveau issu des studios Pinin Farina. L'influence du carrossier italien est immédiatement visible, et l'on retrouve dans la 404 des caractéristiques stylistiques des Lancia Flaminia, BMC AD 09 et Fiat 1800/2100.

Peugeot 404. Copyright Dodge Charger - Nissan Sunny Coupe L'industrie automobile japonaise se développe au cours des années 60 et 70 en s'inspirant du modèle américain, et en reproduisant à échelle réduite les mastodontes qui circulent au pays de l'Oncle Sam, pour ensuite mieux les attaquer commercialement sur leur territoire. Par exemple, la Dodge Charger de 1971, digne représentante de l'épopée des " muscle cars ", trouve dans la Nissan Sunny Coupé de 1973 son équivalent aux yeux bridés. Les deux voitures adoptent un design de fuselage très prononcé, en vogue aux Etats-Unis au début des années 1970, qui évoque le mouvement et la vitesse. La Charger mesure 5,21 mètres de long, la Sunny seulement 4 mètres. Notons enfin que la version la plus puissante de la Dodge Charger de 1971 est plus de quatre fois plus puissante que la version la plus puissante de la Nissan Sunny Coupé de 1973 !

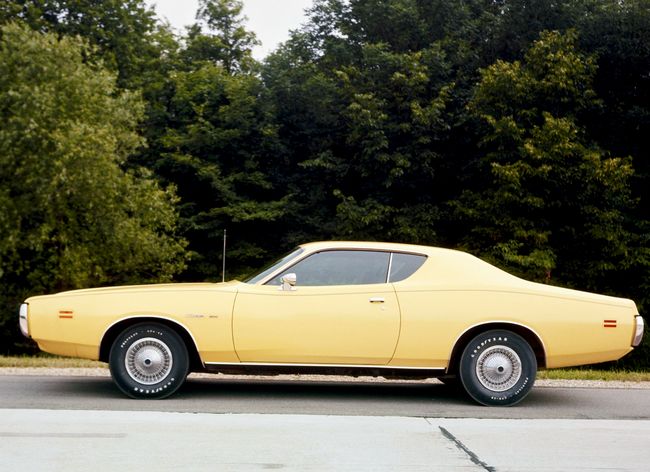

Dodge Charger, 1971. Copyright

Nissan Sunny Coupé, 1973. Copyright Chevrolet Corvair - Panhard 24 - Hillman Imp - Fiat 1300/1500 - NSU Prinz IV - BMW 1500 - ZAZ 966 Les années 50 sont celles de l'insouciance aux Etats-Unis. L'économie va bon train, le carburant n'est pas cher, le réseau routier est en plein développement. Les automobiles " full size " font un malheur, avec des modèles aux lignes de plus en plus longues, larges et délirantes. Seuls quelques constructeurs américains ont fait le pari inverse du toujours plus, comme Studebaker avec son économique Lark ou AMC avec sa Rambler American. Il demeure en effet une proportion de la population au budget plus limité, à la recherche d'une voiture économique à l'usage.

Chevrolet Corvair. Copyright Les européens Fiat, Volkswagen et Renault en tête, se sont engouffrés sur ce créneau porteur. Ces autos étrangères ont en plus pour elles une image exotique, qui n'est pas pour déplaire à une clientèle jeune soucieuse de se démarquer du tout venant. Leurs faibles dimensions et leur maniabilité en font aussi des automobiles appréciées du public féminin. Parfois, elles sont la seconde voiture du foyer. Petit à petit, les Européens grignotent des parts de marché. Dans un premier temps la General Motors réagit en ayant recours à des importations captives en provenance de ses filiales européennes Vauxhall et Opel. Mais ce n'ests pas suffisant, et il devient urgent de proposer un produit 100 % américain avant qu'il ne soit trop tard.

Chevrolet Corvair. Copyright C'est dans ce contexte que la Chevrolet Corvair est lancée en 1960. Ford et Chrysler réagissent également, avec respectivement la très classique Falcon et la Plymouth Valiant aux lignes plus tourmentées. Alors que ces deux dernières n'ont pas marqué l'histoire du design automobile, la Corvair a laissé son empreinte, notamment en Europe, grâce à son style d'une rare sobriété. Son design est l'œuvre de l'équipe des équipes de Bill Mitchell, qui a remplacé Harley J. Earl à la tête du bureau de style de General Motors. Les lignes de la Corvair sont épurées, avec une nervure latérale qui court sur toute la caisse. Cette nervure est soulignée par une bande de chrome qui divise la carrosserie en deux partie. L'allure générale est symétrique, avec un coffre avant volumineux opposé au long capot moteur arrière. Enfin, les larges surfaces vitrées accentuent la modernité du design. La Chevrolet Corvair a exercé une influence durable sur le design automobile mondial tout au long des années 1960. Son style minimaliste et fonctionnel a inspiré plusieurs constructeurs en Europe et au-delà.

Chevrolet Corvair. Copyright En 1955, Panhard, menacée de faillite, cède 25 % de son capital à Citroën, une participation qui passe à 45 % en 1958. Les deux réseaux de distribution fusionnent en 1956, et Citroën propose dès lors les modèles Panhard dans ses concessions. Cependant, la firme de Javel voit surtout dans cet accord une opportunité de produire à moindre coût certains de ses modèles dans les usines de Panhard. Citroën se désintéresse de la stratégie de Panhard et suspend la plupart des projets de développement en cours. Les concessionnaires Citroën vendent des modèles Panhard, comme la Dyna Z et la PL 17, mais uniquement tant qu'ils n'ont pas de produits concurrents à proposer. Avec l'arrivée de l'Ami 6 en 1961, la berline Panhard est condamnée. Face à cette situation, Panhard doit réagir avec des moyens limités et propose un modèle original : le coupé 24. Conçu comme la dernière chance de la marque, ce véhicule est le fruit du travail de Louis Bionier, responsable des études carrosseries, et de ses équipes. Lors de sa présentation en juin 1963, la 24 impressionne la presse et les professionnels. Elle est notamment saluée pour son esthétique, ses aménagements astucieux, son confort ... Louis Bionier, entré chez Panhard et Levassor en 1921, réalise avec la 24 son chef-d'œuvre et sa dernière création pour la marque, un produit 100 % Panhard.

Panhard 24. Copyright On peut se demander si Louis Bionier s'est inspiré de la Chevrolet Corvair pour la Panhard 24. Les deux voitures partagent en effet des codes esthétiques qui reflètent un même courant de design, axé sur la sobriété et l'aérodynamisme. Bien qu'elles appartiennent à des catégories différentes, une berline pour la Corvair, un coupé pour la Panhard, elles présentent une silhouette remarquablement similaire, avec un profil bas et fluide. Leurs lignes de caisse sont horizontales et épurées, sans fioritures ni ailerons excessifs, ce qui les distingue de la majorité des véhicules de l'époque. De plus, les deux modèles ont une face avant lisse, sans calandre proéminente, un choix qui contribue à leur esthétique moderne. Enfin, leurs larges surfaces vitrées accentuent l'impression de légèreté et de modernité.

Panhard 24. Copyright Au début des années 1960, le groupe Rootes est constitué de quatre marques : Hillman (populaire), Singer (luxe), Humber (prestige) et Sunbeam (sportive), ainsi que Commer (utilitaire). A cette époque, Rootes n'a rien à opposer aux Austin Mini et Minor, ou à la Ford Anglia. Cela n'est pas trop inquiétant tant que le marché intérieur assure de bons résultats, et que la demande pour les véhicules compacts reste modérée. Mais la crise de Suez change la donne : les petites voitures ont désormais le vent en poupe. C'est dans ce contexte que l'Hillman Imp (lutin en anglais) est présentée en 1963. Le but des dirigeants est de proposer une voiture économique pour compléter leur gamme vers le bas et ainsi développer les ventes. La Hillman Imp est souvent perçue comme une Chevrolet Corvair en miniature en raison de leurs nombreux points communs esthétiques, qui vont au-delà d'une simple coïncidence. Les designers de la marque britannique Rootes se sont en effet directement inspirés du design de la Corvair pour leur projet. L'un des points communs est l'absence de calandre proéminente à l'avant, une caractéristique rendue possible par la position du moteur à l'arrière pour les deux modèles. Une ligne de caisse horizontale et un profil bas confèrent à la petite britannique une impression de sobriété. Le toit plat et les larges surfaces vitrées, tout comme sur l'américaine, renforcent cette esthétique d'élégance minimaliste. Bien que les dimensions soient très différentes, cette convergence de style rend la filiation entre les deux modèles visuellement évidente.

Hillman Imp. Copyright A mesure que la forte demande de l'après-guerre s'estompe, il devient essentiel pour Fiat de proposer un modèle séduisant en milieu de gamme, aussi bien en Italie qu'à l'export. L'ouverture du marché commun redistribue les cartes, rendant cette initiative d'autant plus cruciale. C'est dans ce contexte que Fiat ne ménage pas ses efforts pour le développement de ses futures 1300/1500. Ces voitures, destinées à se positionner entre la populaire 1100 et la luxueuse 1800, sont soumises à des essais rigoureux. Côté design, la carrosserie est l'œuvre du nouveau Centro Stile Fiat, un département créé en 1957 à la suite du rachat de l'entreprise du designer Mario Boano et de son intégration au bureau d'études de la marque.

Fiat 1500. Copyright Les Fiat 1300/1500 adoptent les codes esthétiques de la Chevrolet Corvair. Bien que techniquement différentes (moteur avant pour la Fiat, moteur arrière pour la Corvair), les deux berlines partagent une ligne de caisse horizontale qui ceinture la voiture, un pavillon de toit qui semble simplement posé sur les montants, des flancs lisses et de grandes surfaces vitrées. Avec seulement 18 mois entre leurs présentations, il est peu probable que Fiat ait délibérément copié la Chevrolet Corvair. Ce court laps de temps suggère plutôt que Fiat a simplement capté des tendances de style déjà présentes, bien dans l'air du temps.

Fiat 1500. Copyright En 1957, le constructeur NSU marque son retour sur le marché automobile après 30 ans d'absence en présentant la petite Prinz, au design sans charme particulier. Cette voiture est dotée d'un bicylindre en position arrière et offre deux portes et quatre places. La production démarre en mars 1958. La Prinz évolue en Prinz II en 1959, puis en Prinz III en 1960, avec un aspect extérieur quasiment identique. Les ventes décollent véritablement avec l'arrivée de la nouvelle Prinz IV, présentée au Salon de Francfort en septembre 1961. Alors que les Prinz I, II et III se sont vendues à 94 549 exemplaires jusqu'en 1962, la Prinz IV, produite de 1961 à 1973, atteindra près de 570 000 unités. Souvent perçue comme une version miniature de la Chevrolet Corvair, la NSU Prinz IV applique un style très similaire à une voiture beaucoup plus petite. C'est une stratégie courante à l'époque : les constructeurs européens s'inspirent des designs américains pour créer des modèles adaptés à leurs marchés. Il n'a pourtant pas été facile de réduire les 4,57 mètres de l'Américaine. L'équipe du constructeur allemand s'en est sortie avec les honneurs, réussissant à donner un charme certain aux 3,44 mètres de la petite allemande.

NSU Prinz IV. Copyright Depuis 1945, BMW (Bayerische Motoren Werke) a du mal à retrouver la puissance et le prestige d'avant-guerre. La marque perd de l'argent en produisant des véhicules inadaptés au marché, oscillant pendant une décennie entre des modèles de très grand luxe, BMW 502, 503 et 507, et des petites voitures populaires comme les Isetta, 600 et 700. La renaissance de la marque débute au début des années 1960, lorsque le nouvel actionnaire majoritaire, Herbert Quandt, injecte les fonds nécessaires à la création d'un nouveau modèle. Il perçoit une opportunité sur le marché allemand et européen pour une automobile de gamme moyenne, sportive, compacte et techniquement évoluée, moins bourgeoise qu'une Mercedes. L'initiative de Quandt arrive à un moment propice. Sa rivale, la marque Borgward, se débat alors dans une situation financière délicate et n'est plus en mesure de répliquer. La disparition imminente de Borgward va créer une ouverture pour le constructeur munichois, dont la nouvelle 1500 apparaît comme la remplaçante idéale. Le design de la BMW 1500, réalisé en collaboration avec Giovanni Michelotti, est une création originale. Il partage néanmoins avec la Chevrolet Corvair le même type de nervure sur les flancs et de larges surfaces vitrées. Avec ce modèle, BMW inaugure sa calandre inversée qui deviendra un signe distinctif de la marque pendant plusieurs décennies. Sans s'en rendre compte, Michelotti a tracé les lignes d'un nouveau standard, posant les bases du style BMW pour l'avenir.

BMW 1500. Copyright La ZAZ-966, produite à partir de 1966, est une berline ukrainienne dont le design illustre parfaitement l'influence du style international sur l'industrie automobile de l'Est, en particulier celle de la Chevrolet Corvair et de la NSU Prinz 4. Tout comme ces deux modèles, la ZAZ-966 est une voiture à moteur arrière, ce qui lui permet d'arborer une face avant lisse et dénuée de la calandre traditionnelle. Les trois véhicules partagent une même philosophie esthétique : une ligne de caisse droite, une carrosserie angulaire et des flancs lisses, sans les fioritures et les chromes typiques des des années 1950. La ZAZ-966 peut être perçue comme une autre déclinaison de ce même style, adaptée aux standards de l'ingénierie soviétique. Cette convergence de style n'a rien du hasard. Ce modèle, et son dérivé la 968, seront produits jusqu'en 1993, ce qui en a fait la doyenne de la ligne Corvair, avec 34 ans d'existence !

ZAZ 966. Copyright Audi TT Roadster - Daihatsu Copen Le design du TT Roadster de 1999 est une adaptation du style minimaliste et épuré du TT Coupé. Si les deux modèles partagent les mêmes formes géométriques simples, les larges passages de roues et une carrosserie lisse sans fioritures, le toit en est la principale distinction. Le Roadster perd son pavillon et doit tout de même affirmer sa personnalité. Les designers ont réussi ce pari en soignant les détails, notamment les arceaux de sécurité en aluminium. Lorsque le TT Roadster est équipé du hard top, son esthétique se rapproche considérablement de celle du Coupé. La Daihatsu Copen est un petit coupé-cabriolet japonais qui appartient à la catégorie des " Kei cars " en raison de ses dimensions ultra-compactes. Lancée en 2002, la première génération a suscité un intérêt international grâce à son design singulier, souvent comparé à une version miniature de l'Audi TT Roadster. Cette ressemblance n'est pas fortuite : les designers de Daihatsu semblent s'être délibérément inspirés du style épuré et minimaliste du coupé allemand. Surtout, la Copen reprend la célèbre ligne de toit en forme de " bulle " de l'Audi TT, ce qui renforce l'illusion de ressemblance.

Audi TT Roadster. Copyright

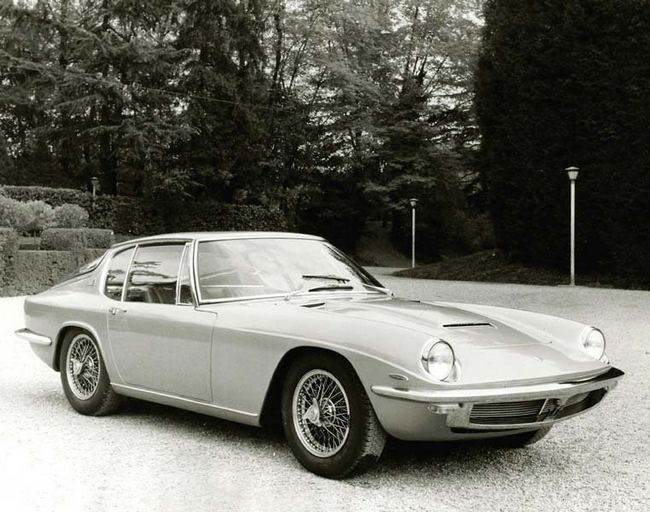

Daihatsu Copen. Copyright Maserati Mistral - AC 428 Après-guerre, Pietro Frua s'installe dans une petite usine et recrute une quinzaine d'ouvriers. Il se met au service exclusif de Ghia pendant cinq ans, période durant laquelle il imagine quelques modèles pour Maserati et Renault. Une fois son indépendance retrouvée, Maserati est l'un des premiers constructeurs à lui faire confiance, en lui demandant de concevoir la carrosserie de la Mistral, présentée au Salon de Turin de 1963. Les dernières Mistral sont écoulées en 1970. Les chiffres de production sont restés modestes, avec seulement 828 coupés et 120 spiders en huit ans. Cette faible production s'explique notamment par un accueil mitigé Outre-Atlantique, un marché pourtant très réceptif à ce type de produit. Peut-être cela est-il dû aux lignes trop féminines de cette voiture d'homme, ou à l'image moins ambitieuse de Maserati dans ces années 60, qui est alors en panne de programme de compétition, face à un Ferrari au meilleur de sa forme dans ce domaine. La Maserati Mistral est un mélange subtil d'élégance et de sportivité, à la fois classique et moderne. Elle se distingue par une ligne de caisse tendue, un pare-brise très incliné, et un capot allongé qui met en valeur la puissance du moteur. La principale innovation dans son style réside dans la façon dont le vitrage et le toit forment une bulle, source de luminosité dans l'habitacle. Malgré une apparence masculine dans l'ensemble, certains critiques ont souligné la délicatesse de ses lignes, la qualifiant de " trop féminine " pour une voiture de sport.

Maserati Mistral. Copyright Lancée au Salon de Londres 1965, la 428 également dessinée par Pietro Frua marque un virage pour le constructeur britanniqe AC vers le grand tourisme. Pourtant, sa production s'avère rapidement complexe et coûteuse, avec un processus lourd. Le V8 de 7014 cm3 et les transmissions sont importés de chez Ford aux Etats-Unis, puis le châssis est expédié depuis l'Angleterre vers l'Italie pour y être carrossé, et enfin l'assemblage final est réalisé en Angleterre. Hélas, les retards de livraison, les grèves en Italie et les frais exorbitants poussent AC à abandonner le projet, malgré un carnet de commandes solide. De plus, la collaboration avec Ford s'est détériorée. Au final, la production de cette voiture, un mélange anglo-italo-américain, restera très confidentielle, avec seulement 51 coupés et 29 cabriolets assemblés jusqu'en 1973. A un prix équivalent, l'acheteur préfère en effet des marques plus prestigieuses comme Maserati ou Ferrari, dont les mécaniques italiennes sont perçues comme plus authentique. La ressemblance entre l'AC 428 et la Maserati Mistral est frappante et s'explique par le fait que les deux voitures ont été dessinées par le même Pietro Frua. Cette filiation stylistique se manifeste à travers plusieurs éléments clés : une carrosserie lisse, une absence de fioritures, un profil long et bas, une ligne de caisse tendue, et un pare-brise très incliné qui confère une allure de grande routière sportive aux deux modèles. Surtout, la ressemblance la plus notable réside dans la forme de leurs surfaces vitrées, qui s'étirent et s'arrondissent pour former une sorte de bulle, une signature visuelle distinctive de Frua.

AC 428. Copyright Ferrari 250 GT 2+2 - Lancia Flavia Coupé La Ferrari 250 GT 2+2 est utilisée à la plus grande surprise du public en avant-première par le directeur de course de la célèbre épreuve des 24 Heures du Mans en juin 1960. C'est la première Ferrari de série à quatre places dans l'histoire de la marque, et une fois de plus le résultat d'une étroite collaboration entre Pinin Farina et Ferrari. Avec la 250 GT 2+2, le constructeur de Modène anticipe l'émergence d'une nouvelle niche de marché : celle des voitures de grand tourisme produites de manière moins artisanale que par le passé. Ces modèles sont destinés à répondre aux attentes d'une clientèle aisée, désireuse d'effectuer de longs voyages dans des conditions de confort optimales. A la même époque, Maserati adopte la même démarche avec sa 3500 GT. Après son escapade au Mans, la présentation officielle de la 250 GT 2+2 a lieu au Salon de Paris en octobre 1960. Ses lignes sobres et tendues en font une grande classique du genre. Le pare-brise est très incliné. Des optiques proéminentes et une large calandre composent la face avant. Les ailes, partant des phares saillants, sont rectilignes jusqu'aux feux arrière et sont marquées par un pli de carrosserie. La ligne de toit est maintenue horizontalement pour offrir plus d'espace aux passagers arrière, et elle est délicatement compensée par la forme plongeante de la vitre de custode, qui rejoint une malle arrière généreuse. Le succès commercial est au rendez-vous. La 250 GT 2+2 a été fabriquée à environ 950 exemplaires.

Ferrari 250 GT 2 + 2. Copyright La Lancia Appia est une petite berline produite par le constructeur italien Lancia entre 1953 et 1963. Elle est considérée comme le modèle d'entrée de gamme de la marque et le successeur de l'Ardea. Bien que compacte, elle est fidèle à la réputation de Lancia en matière d'ingénierie avancée pour son époque, intégrant des caractéristiques techniques sophistiquées comme un moteur V4 à angle étroit, une suspension avant indépendante à pivots coulissants et des portières arrière à ouverture antagoniste sans montant central. L'Appia est apparue dans un contexte économique difficile pour Lancia. Au début des années 1950, la marque fait face à une concurrence croissante et cherche à se positionner sur le marché. L'Appia est censée être un modèle compact et populaire pour seconder l'Aurelia, une grande berline de luxe. Cependant, le succès commercial n'est pas au rendez-vous. La Lancia Appia est chère, et les consommateurs italiens, qui sortent de la guerre, se tournent vers des voitures plus abordables et utilitaires, comme la Fiat 1100. C'est seulement en octobre 1961, au Salon de Turin, qu'est exposé l'élégant coupé Flavia dessiné et produit par Pininfarina, et motorisé par un 4 cylindres de 1800 cm3. Ses lignes rappellent de manière évidente celles de la Ferrari 250 GT 2+2 du même Pinin Farina, présentée quelques mois plus tôt. Outre des proportions plus modestes, la différence la plus notable concerne les blocs optiques arrière horizontaux de la Lancia. La clientèle est au rendez-vous, et la voiture est maintenue au catalogue jusqu'en 1974, au fil des différentes évolutions du modèle original. Un total de 26 084 coupés 2+2 ont été assemblés chez Pininfarina.

Lancia Flavia Coupé. Copyright Gordon Keeble GK1 - Alfa Romeo 2000/2600 Sprint Gordon Keeble GK1 En 1960, la Gordon GT, conçue par les ingénieurs John -présentée au Salon de Genève. Dessinée en 1960 par Giorgetto Giugiaro pour Bertone, elle offre quatre places et un grand coffre. Propulsée par un moteur V8 Chevrolet de 4,6 litres, elle suscite l'intérêt des dirigeants américains de Chevrolet, qui acceptent de fournir 1 000 moteurs et de proposer leur réseau de distribution. L'entreprise Gordon Keeble Ltd est créée en 1964 pour produire la voiture, rebaptisée Gordon Keeble GK1. Bien qu'elle s'inscrive dans la lignée des voitures de grand tourisme euro-américaines à un prix abordable, la société se retrouve rapidement en difficulté. Une grève chez un fournisseur empêche l'achèvement des véhicules, créant des problèmes de trésorerie qui mènent à la liquidation de l'entreprise en mars 1965, après seulement 80 voitures produites. Un nouvel investisseur, Harold Smith, relance la production en mai 1965 sous le nom de Keeble Cars Ltd et la voiture devient la Gordon Keeble IT, mais seulement neuf exemplaires sont fabriqués. En 1968, l'entreprise est vendue à John de Bruyne, qui modifie la carrosserie et renomme la voiture De Bruyne. Toutefois, cette dernière tentative échoue après la production de deux véhicules seulement.

Gordon Keeble GK1. Copyright La Gordon Keeble GK1 se distingue par ses lignes fluides, à la fois sobres et épurées, sans fioritures excessives, et par une silhouette de coupé sport classique. Elle est caractérisée par une façade pourvue de quatre phares ronds légèrement inclinés, une calandre discrète, un long capot moteur, un habitacle spacieux pour quatre adultes, et un arrière intégrant de petites ailettes et un coffre généreux. L'utilisation de la fibre de verre pour la production en série, une technique avancée à l'époque, a permis de réaliser cette carrosserie complexe et légère.

Gordon Keeble GK1. Copyright Suite à sa transformation industrielle dans les années 1950, concrétisée par les succès des modèles 1900 et Giulietta, Alfa Romeo lance la série 2000 pour remplacer la 1900. Après les débuts de la berline et du spider Touring en 1957, la marque dévoile le coupé 2000 Sprint au Salon de Turin en 1960. Ce coupé, dessiné par le jeune Giorgetto Giugiaro chez Bertone, est salué pour son excellente finition, son ergonomie soignée et sa tenue de route exemplaire, fidèle à la réputation de la marque. Sa carrière est cependant de courte durée : dès 1962, la version 2600 Sprint, équipée d'un moteur plus léger et puissant de 145 ch, prend le relais. Les modifications esthétiques sont minimes. Le coupé 2600 devient la version la plus populaire de la gamme. Considéré plus comme une voiture de grand tourisme que comme un pur modèle sportif, il est idéal pour les longs trajets. Sa production s'achève en 1967, avec un total de 704 exemplaires pour la 2000 Sprint et 6 999 pour le 2600 Sprint. En tant que deux créations de Giorgetto Giugiaro pour Bertone, la Gordon Keelble GK1 et l'Alfa Romeo 2000/2600 Sprint partagent un langage de design très similaire. On peut même évoquer franchement deux jumelles stylistiques, reflétant la vision et le talent naissants de Giugiaro.

Alfa Romeo 2000/2600 Sprint. Copyright Mitsubishi Lancer - Chevrolet Vega La présence japonaise sur le marché automobile américain, loin d'être un phénomène récent, a commencé de manière très discrète dans les années 1960. Au lieu d'une invasion soudaine, il s'agissait d'une stratégie progressive de la part de constructeurs comme Toyota, Nissan et Honda, qui ont initialement séduit les consommateurs avec des véhicules compacts, économes en carburant et fiables, une réponse directe aux crises pétrolières et à la demande pour des alternatives aux grosses berlines américaines. L'industrie japonaise en plein développement observe naturellement les tendances stylistiques occidentales. Mitsubishi en particulier est très attentif, comme peut en témoigner cette Colt Lancer très inspirée de la Chevrolet Vega.

Mitsubishi Lancer. Copyright

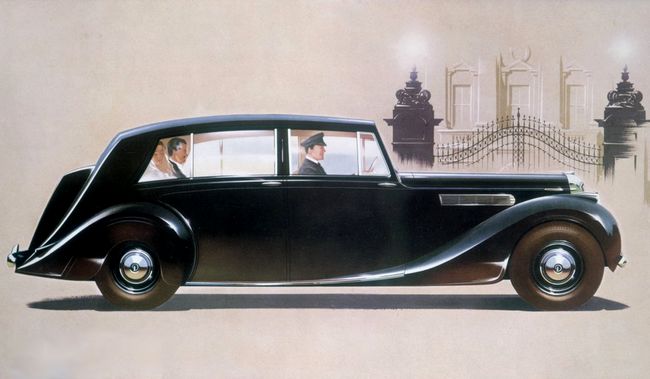

Chevrolet Vega. Copyright Daimler Straight Eight - Jensen PW - Rolls-Royce Silver Wraith - Triumph Renow Le " razor edge ", littéralement " bord de rasoir ", marque le design automobile britannique à la fin des années 1940 et au début des années 1950, surtout sur les carrosseries haut de gamme. Ce style, souvent associé à des carrossiers comme Hooper & Co., se caractérise par des lignes extrêmement nettes et anguleuses, qui rompent avec les formes arrondies et fluides des années 1930. Les voitures " razor edge " arborent un profil avec un toit plat et un angle droit et vif au-dessus des portes et des fenêtres, créant une arête saillante qui rappelle le tranchant d'un rasoir. Ce design rigide et imposant, bien que rapidement supplanté par des formes plus modernes et aérodynamiques, représente une phase de transition stylistique, marquant la fin d'une époque de construction artisanale de carrosseries avant l'ère des designs plus intégrés et ponton. La Rolls-Royce Silver Wraith, ainsi que des modèles Bentley comme la Mark VI, arborent des carrosseries " razor edge " conçues par des carrossiers spécialisés comme Hooper & Co. La Daimler Straight Eight est un autre exemple classique de ce style, avec ses lignes extrêmement nettes et angulaires qui contrastent avec les formes arrondies des années précédentes. Les moins élitistes Jensen et Triumph ne sont pas en reste avec la PW et la Renow.

Daimler Straight Eight. Copyright

Jensen PW. Copyright

Rolls Royce Silver Wraith. Copyright

Ford Mustang Fastack - Toyota Celica Le lancement de la Ford Mustang en avril 1964 est un événement majeur dans l'histoire de l'automobile, créant instantanément le segment des " pony cars ". Son succès est immédiat et colossal, non seulement en raison de son prix abordable et de ses nombreuses options de personnalisation, mais aussi grâce à un design innovant, élégant et sportif. Parmi les trois carrosseries initialement proposées, Coupe, Convertible et Fastback, cette dernière se distingue par son profil élégant. La ligne de toit plonge harmonieusement vers l'arrière. On remarque les écopes d'aération sur les montants arrière et les feux distinctifs à trois barres verticales. Le design de la Mustang Fastback établit de nouveaux codes esthétiques qui vont inspirer de nombreux constructeurs.

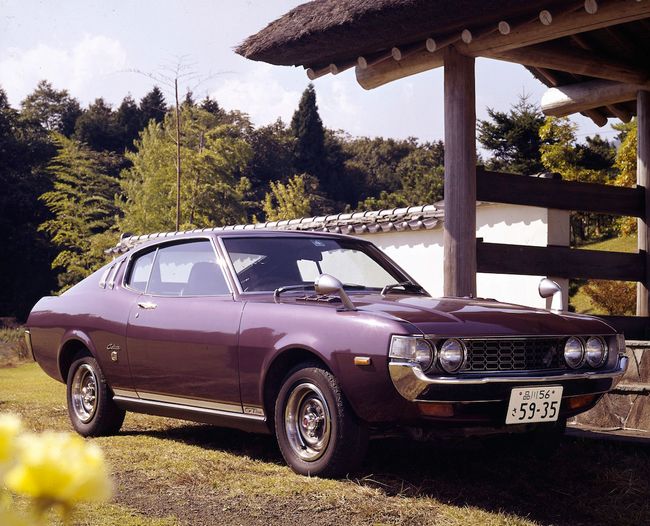

Ford Mustang Fastback, 1967. Copyright Si la Toyota Celica originelle de 1970 était déjà une réponse japonaise aux coupés sportifs américains, et à la Mustang en particulier, la version Liftback de 1973 pousse cette inspiration à son paroxysme. Esthétiquement, son design s'inspire assez nettement de la Ford Mustang Fastback originale. Elle partage avec son homologue américaine une silhouette de coupé fuyant se terminant par une lunette arrière fortement inclinée, un long capot moteur et un arrière tronqué, ainsi que des écopes d'aération sur les montants arrière.

Toyota Celica Liftback, 1973 - Source : https://en.wheelsage.org |