|

Copyright. Ce site est gratuit et sans publicité. Je n'en retire aucun bénéfice financier. C'est le fruit d'une démarche totalement désintéressée. Si vous êtes détenteur d'un copyright non mentionné, je vous invite à me contacter. Ce fait est involontaire. Le document en question sera immédiatement retiré. Merci donc pour votre indulgence, pour ce qui n'est qu'un travail amateur. L'histoire des automobiles françaises aux Etats-Unis France / USA

L'immédiat après guerre Citroën

Préambule Peugeot

Préambule Renault

Les années 50' Simca

Simca 5,

Simca 6, Simca 8 Conclusion France / USA L'immédiat après guerre Après la seconde guerre, chez les différents constructeurs français, on considérait l'hexagone comme étant " le " marché de base. Dans un pays en reconstruction, la demande était plus forte que l'offre, et peinait à être satisfaite. Dans ce contexte, l'exportation ne constituait pas une priorité. Elle n'était pas pour autant totalement négligée. Les Etats-Unis représentaient un débouché potentiel important. Renault par le biais de sa filiale " Renault of France " s'y installa au début des années 50. La " Citroën Cars Corporation " voyait le jour en 1952. Jusqu'à ces dates, la diffusion aux USA des voitures françaises avait été l'affaire de distributeurs indépendants, et les véhicules vendus sur place ne bénéficiaient d'aucune garantie constructeur. La revue mensuelle " Motoring Life " paraissant à Dublin établissait un constat amer en 1953 concernant l'attitude des constructeurs français aux Etats-Unis :

Howard Darrin livrait dans l'Auto Journal N° 93 du 1er janvier 1954 ses observations concernant notamment le style des voitures françaises commercialisées aux Etats-Unis :

Exporter devient une priorité nationale Dès le milieu des années 50, le niveau de production des voitures françaises et la demande intérieure étaient revenus à l'équilibre. Un tassement des ventes se faisait sentir dans l'hexagone. Les constructeurs furent contraints d'adopter une politique commerciale plus agressive, tant dans notre pays qu'à l'étranger, afin de stabiliser leurs volumes. Envisager des débouchés en dehors de la France n'était plus une option, mais une obligation. La crise de Suez durant l'automne 1956 freina encore un peu plus un marché atone. Pierre Dreyfus, PDG de Renault après la mort accidentelle de Pierre Lefaucheux en mars 1955, ancien directeur de cabinet du Ministre de l'Industrie et du Commerce, était convaincu de cette nécessité d'exporter massivement. Il exposa son projet à son état-major. Selon lui, à court terme, la Régie devait vendre la moitié de ses voitures en dehors de ses frontières. Henri Théodore Pigozzi, PDG de Simca, européen dans l'âme, tantôt un pied à Paris, tantôt proche de Turin, partageait la même vision de l'avenir.

Pierre Dreyfus (1907-1994) vit rapidement l'énorme potentiel du marché américain. Copyright Pigozzi et Dreyfus allaient lancer leur entreprise dans une véritable politique de développement international. Ils étaient résolument décidés à rompre la spirale de l'échec qui voulait que l'on n'exporte pas parce que cela ne rapporte pas suffisamment, et comme cela ne rapporte pas, il ne servait à rien d'exporter. La volonté de ces deux patrons allait prendre une toute autre forme quand les pouvoirs publics demandèrent clairement à partir de 1957 aux industriels français d'accroître leurs exportations. La guerre d'Algérie était coûteuse pour le pays. Le déficit budgétaire était très important. L'apport de devises étrangères devenait une nécessité pour l'équilibre financier du pays. Le deal avec les industriels de l'automobile était simple : soit vous exportez plus, soit l'Etat sera contraint d'accroître la pression fiscale (vignette, TVA, prix de l'essence, carte grise) sur les automobiles vendues en France. Cette seconde solution si elle était adoptée serait catastrophique, car elle asphyxierait le marché intérieur. Dans les faits, il s'agissait d'un chantage, mais celui-ci allait fonctionner. A la Régie, on était satisfait d'aligner sa propre stratégie sur les intérêts des pouvoirs publics. Seule contrainte, le ministère chargea Pierre Dreyfus d'en convaincre ses confrères. Simca n'opposa aucune réticence. Par contre, chez Citroën et chez Peugeot, on était mis devant le fait accompli. Finalement, Peugeot se déclara disposé à relever ce défi, bien que du côté de Sochaux, on doutât de la rentabilité de l'opération. Chez Citroën, on était choqué à l'idée d'une intrusion de l'état dans la politique commerciale et industrielle de la maison. Mais les choses devaient avancer. En mars 1957, cinq constructeurs (Panhard était aussi de la partie), concurrents depuis toujours, mais rassemblés par leur devoir national, signèrent un accord en présence de Paul Ramadier, qui précisait qu'ils s'engageaient à vendre à l'étranger les deux tiers de leur augmentation de production. Dans un contexte d'économie mondiale encore très protégée, Renault et Simca pressentirent rapidement qu'il convenait de concentrer leurs efforts vers les pays à la fois libres d'accès et à fort potentiel. Il n'était en effet pas question de se heurter à des contingentements ou à des taxes à l'importation. L'immense territoire nord-américain répondait à ces critères. Peugeot allait prendre le train en marche vers les Etats-Unis, en partenariat avec Renault.

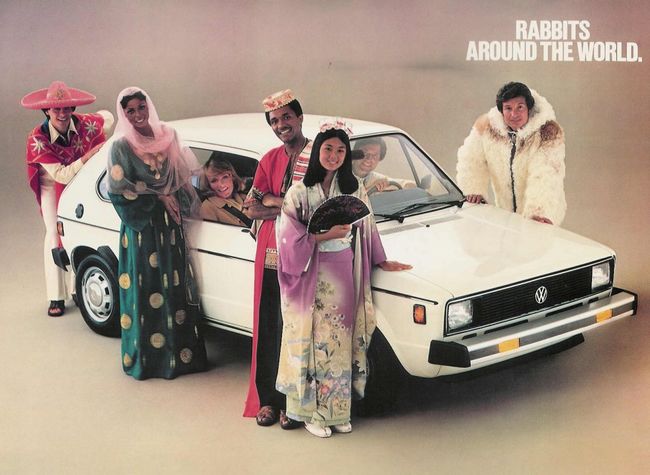

Image surprenante d'une autre époque, quand Peugeot écoulait ses modèles aux Etats-Unis par l'intermédiaire du réseau commercial Renault. Notez sur cette photo la présence de la principale concurrente des petites françaises aux States, la Volkswagen Coccinelle - Source : AJ N° 278 du 10 août 1961 Volkswagen était l'exemple à suivre. Ce cas d'école fut soigneusement étudié par les Français, mais pas assez hélas comme nous allons le voir plus tard. Volkswagen avait su imposer une image, un produit et un réseau. Il s'agissait pour l'instant d'essayer de faire aussi bien, sinon mieux que lui. Construire un réseau La construction d'un réseau était une priorité. Le plus simple semblait être de faire alliance avec les constructeurs américains, en leur proposant de diffuser à travers leur canal des voitures que de toute façon ils ne savaient pas construire. Renault fut reçu avec une certaine condescendance chez Chrysler, qui par ailleurs n'avait pas attendu l'arrivée de la Régie pour se poser les bonnes questions. En effet, le troisième constructeur américain était déjà en négociation depuis quelque temps avec plusieurs marques européennes : Borgward, le groupe Rootes, et même les Français de chez Simca. Ce dernier venait d'ailleurs d'être éconduit par Ford, pourtant propriétaire de 15 % de son capital depuis le rachat par Simca de l'usine Ford de Poissy en 1954. Ford préférait avec une certaine logique vendre des voitures anglaises fabriquées à Dagenham ou allemandes produites à Cologne. A défaut, Renault se tourna vers des constructeurs de seconde catégorie. American Motors (AMC) et Studebaker furent approchés. Le premier n'était pas intéressé. L'histoire allait en décider autrement quelques années plus tard, mais nous n'en sommes pas encore là. Chez Studebaker, les émissaires de la Régie furent reçus de haut. Il faut préciser qu'en interne, ce choix du constructeur de South Bend ne convainquait pas vraiment. Nombreux étaient ceux qui doutaient des capacités de cette vieille entreprise déjà en situation de faiblesse à assumer un tel partenariat, tandis que d'autres y voyaient très ouvertement la possibilité au cas où elle ferait faillite d'hériter d'un réseau complet de distribution. Un monde vraiment sans pitié ! Cela n'empêcha pas les dirigeants de Studebaker de faire monter les enchères concernant les coûts de distribution. Il n'était pas question pour le petit constructeur de passer pour un looser. Pour Simca et Renault, l'idée d'un partenariat était pour l'instant vouée à l'échec. Les constructeurs français n'avaient pas le temps d'attendre l'éventuelle issue positive des négociations avec les constructeurs nationaux. Il allait falloir se débrouiller seul pour constituer un réseau, et recruter des garagistes indépendants. Imposer ses produits Imposer ses produits n'était pas non plus une mince affaire. A la Régie, on se montrait confiant concernant la Dauphine produite à Flins depuis mars 1956. Aux yeux des Français, elle se montrait infiniment plus séduisante que la Volkswagen.

Le charme parisien de la Dauphine by Renault. Copyright

La Volkswagen se sentait vraiment chez elle aux States. Copyright Simca espérait s'appuyer sur l'image du V8 Ford qui équipait ses hauts de gamme. Mais les dirigeants de Ford à Détroit s'y opposèrent. Le constructeur de Poissy abandonnait rapidement cette idée, qui n'aurait pas forcément été gagnante par ailleurs. En effet, la Vedette était chère à produire, et son prix de vente aurait été trop élevé aux Etats-Unis pour se faire une place. Il fut alors décidé de se replier sur la plus économique Aronde, modèle familial fabriqué depuis 1951. La Vedette (la Versailles était une de ses finitions) ne fut diffusée qu'à dose homéopathique quelques années plus tard.

Extrait de l'AJ N° 166 du 15/01/1957, quelques Versailles furent diffusées aux Etats-Unis. Copyright Disposer d'un réseau et proposer des produits attrayants étaient deux étapes majeures. Se faire connaître du grand public en était une autre. La Régie prenait les devants. Le 5 septembre 1956, elle créait l'évènement en lançant l'Etoile Filante sur le lac salé de Bonneville à 309 km/h. C'est ainsi que l'Amérique découvrit la marque au losange.

L'Etoile Filante de Renault sur la lac salé de Bonneville en 1956. Copyright Pas de demi-mesure A la Régie, on avait décidé de ne pas faire dans la demi-mesure. En 1959, jusqu'à 500 Dauphine étaient expédiées quotidiennement vers les Etats-Unis, soit environ 25 % de la production. Pour assurer ces transports, Renault acheta plusieurs bateaux d'occasion, des " liberty ships " construits aux Etats-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, qui avaient servi à transporter le matériel de guerre allié, voir des troupes de débarquement. La Compagnie d'Affrètement et de Transport (CAT) fut d'ailleurs créée à cette occasion pour financer ces investissements. Le voyage selon la destination finale, la côte Est ou la côte Ouest, durait de dix à trente-cinq jours. Il fallait encore quelques jours pour assurer sur place le montage des pièces spécifiques au marché américain. Les banques furent largement sollicitées pour financer ces stocks " flottants ".

Renault et Simca ne lésinèrent pas sur les moyens. Copyright A une époque où l'exportation des voitures françaises apparaissait comme une entreprise hardie, la direction du port du Havre n'hésita pas à installer de vastes parcs à voitures pour permettre à celles-ci d'attendre les cargos qui devaient les emmener aux Etats-Unis, mais aussi vers de nombreuses autres destinations exotiques : Brésil, Mexique, Argentine, Uruguay ...

L'embarquement ou de débarquement de voitures depuis des navires non conçus pour cet usage demeurait une opération délicate. Copyright L'extension constante du trafic incita une seconde compagnie à effectuer des expéditions de voitures à travers les océans. Il s'agissait de la SCAC, Société Commerciale d'Affrètement et de Commission, qui travaillait essentiellement pour Simca, Peugeot et Citroën (mais par pour Renault). Cette société fut intégrée au Groupe Bolloré en 1986. En 1958, Renault venait en tête des constructeurs qui exportaient via le Havre. La firme de Billancourt expédiait cette années-là 56 700 voitures, contre 23 685 Simca, 7000 Peugeot et 3000 Citroën. L'Amérique du Nord n'était pas la seule destination, mais elle absorbait la majeure partie de ces volumes. Le Salon de New York en décembre 1959 marqua l'apothéose pour Renault aux States. Le constructeur y exposait son cabriolet Floride baptisé Caravelle là-bas, sur un stand aux couleurs bleu blanc rouge. Renault tablait sur le " styled in Paris " et sur l'image de Brigitte Bardot qui assurait en personne la promotion de ce cabriolet.

Brigitte Bardot fut mise à contribution pour promouvoir la Renault Caravelle aux Etats-Unis. Copyright Les raisons du succès Il convient de s'interroger sur les raisons de ce succès inattendu des petites françaises aux Etats-Unis. Les premiers problèmes de croissance perçus à la fin des années 50 incitèrent de nombreux acheteurs à choisir une voiture plus économique. Le charme français opérait. Renault affirmait ainsi qu'une proportion importante des acheteurs de Dauphine était séduite d'une part par sa ligne, d'autre part par son coût d'entretien réduit. Certains clients étaient sensibles à la faible consommation en carburant, même si le prix à la pompe était aux USA nettement moins élevé qu'en France. Mais celui-ci avait augmenté à la fin des années 50. Chez Peugeot au contraire, on avançait que l'économie d'achat et d'utilisation n'avait qu'un faible impact. On achetait surtout français par snobisme, pour montrer aux autres son bon goût. Les voitures françaises présentaient l'avantage d'une faible décote d'une année sur l'autre. En effet, en conservant sur une longue période la même carrosserie, elles se démodaient moins vite que les américaines, qui elles changeaient de robe à chaque millésime, ou presque. La dimension des voitures européennes jouait en leur faveur. Les Américains, surtout ceux qui habitaient en ville, en avaient assez de leurs paquebots sur roues. La conduite dans New York d'une Dauphine n'avait rien de comparable avec celle d'une Chevrolet Impala. Si conduire était une chose, trouver une place de parking dans une rue d'un centre-ville relevait de la mission impossible. Les garagistes américains étaient dans l'ensemble jugés chers et pas toujours très compétents. La moindre réparation atteignait souvent des montants insupportables. Les carrossiers étaient tout aussi coûteux. Les automobilistes traînaient des pieds pour entreprendre de gros travaux. Les petites voitures européennes simples, économiques et fiables leur permettaient le plus souvent d'échapper partiellement à ces inconvénients. Fin de la partie Aux Etats-Unis, jusqu'en 1949, deux marques étrangères seulement se partageaient un marché annuel de 12 000 voitures : Austin et Ford UK. En 1952, 44 marques étaient présentes, et en 1958 on en comptait 60, avec plus de 375 000 voitures importées. On pouvait s'étonner de l'absence de réaction des " big three " (GM, Ford, Chrysler) face à cette invasion des constructeurs européens. Pour l'instant, leur présence demeurait minime. Ces voitures ne captaient en 1958 que 8,1 % du marché. Le PDG de la General Motors avait prévenu Pierre Dreyfus, et lui indiquant qu'il pouvait vendre ce qu'il voulait, mais que le jour où cela commencerait à les inquiéter, les constructeurs américains sauraient y mettre un coup d'arrêt, via une administration fédérale qui avait les moyens de défendre leurs intérêts, et par la pression qu'ils sauraient exercer sur les revendeurs et les syndicats. Les spécialistes du marketing des big three avaient prédit avec force que 1959 serait la dernière année d'importation massive des véhicules étrangers. Leurs propos s'appuyaient sur le succès déjà enregistré par les premières voitures de taille moyenne " made in USA ". Des concurrentes made in USA AMC fut le premier à dégainer avec la Rambler en 1958, suivi par Studebaker et sa Lark en 1959. Les trois grands préparaient leurs nouvelles voitures compactes, et les moyens publicitaires qu'ils allaient mettre en oeuvre allaient laisser peu de visibilité aux Européens.

Rambler American. Copyright

Studebaker Lark. Copyright Extrait de l'AJ numéro 195 du 1er avril 1958 :

Les français dans l'illégalité Un autre combat s'ouvrait sur le front légal. Durant le printemps 1958, le Département d'Etat accusait Renault et Peugeot de vendre leurs voitures à un prix moins élevé à l'étranger que sur leur propre marché, en dessous de leur prix de revient, en un mot de faire du dumping. Et il y avait effectivement une part de vérité. L'Aronde était moins coûteuse à l'achat aux Etats-Unis qu'en France, malgré les surcoûts liés au transport et à la mise aux normes US. Renault perdait de l'argent sur chaque Dauphine vendue, et ne pouvait poursuivre ses exportations que grâce aux compensations financières apportées par l'Etat français. Peugeot perdait 30 000 francs en 1958 sur chaque 403 exportée dans le monde. L'administration lui reversait 35 000 francs par véhicule. Mais il fallait rester discret ... Pour leur défense, les constructeurs français indiquèrent que les modèles qu'ils vendaient aux Etats-Unis étaient différents des versions européennes. Mais l'argument manquait de consistance. D'autres sources de non-conformité à la loi apparurent. Les Français pratiquaient outre-Atlantique la vente sélective et exclusive, ainsi que la fixation des prix de vente. Si cela était pratique courante en France, aux Etats-Unis, il s'agissait d'une violation des intérêts du consommateur. Chez Renault, on tenta de contourner la réglementation en prenant soin de ne jamais formaliser par écrit ces pratiques. Mais l'administration américaine n'était pas dupe. Renault fut assigné en justice. Au final, le conflit fut réglé entre le Ministère des Affaires étrangères et l'Ambassade des Etats-Unis en France. En juin 1959, les autorités renoncèrent à leurs poursuites, l'affaire se solda par un rappel à la loi, mais la Régie fut tout de même contrainte de renoncer à ses pratiques. L'intendance ne suivait pas Les carences de l'après-vente Renault condamnèrent les petites françaises. Souvent en panne, les voitures étaient immobilisées des mois en attente des pièces de rechange. L'effet était dévastateur sur le plan commercial, entraînant notamment la Régie dans une spirale infernale. La réputation de la Dauphine était celle d'une voiture frivole, par opposition à la Volkswagen qui bénéficiait d'une image inattaquable de solidité, de résistance et de sérieux. Cette image de frivolité à la française pouvait convenir à une marque de parfum, pas à une automobile. La communication, arme de destruction massive La grande revue américaine " Automotives News " diffusait fin 1958 une page de publicité rédigée par une organisation qui se prétendait indépendante, dévouée à la sécurité publique, et qui se nommait " Motor vehicle research of New Hampshire ". Le libellé du texte était édifiant. Photographies à l'appui, cet organisme attirait l'attention des professionnels de l'automobile sur l'immense danger représenté par les petites voitures européennes lors des collisions avec les voitures américaines plus lourdes. La menace était claire, d'autant plus que l'on rendait en quelque sorte les vendeurs de voitures européennes responsables des accidents qui pouvaient survenir. Cette homélie était accompagnée de photographies montrant une Volkswagen et une Dauphine en piteux Etat. Cet organisme omettait de préciser que les faibles dimensions d'une Dauphine et sa vivacité de réaction constituaient des éléments de sécurité aussi importants que le poids ... Il ne précisait pas non plus que le freinage des américaines à la fin des années 50 était notoirement insuffisant au regard des masses à arrêter. Fin 1959 et début 1960, en quelques mois, les ventes des quatre constructeurs français s'effondrèrent brutalement sous les coups de butoir. La deuxième vague de compactes C'est en 1960 et 1961 que la General Motors, les groupes Ford et Chrysler présentèrent leurs nouvelles voitures compactes : Chevrolet Corvair, Buick Special, Ford Falcon, Plymouth Valiant, Dodge Lancer ... Les Américains aiment les nouveautés. Les compactes étaient nouvelles, et répondaient plus aux goûts de 1961 que les petites voitures françaises qui commençaient à dater. Pour enfoncer un peu plus le clou, la GM et Ford aidèrent leurs filiales européennes à exporter vers les Etats-Unis leurs Ford Taunus, Opel Rekord et Vauxhall Victor.

Ford Falcon, 26 % des acheteurs de Falcon demandaient la reprise d'une Européenne. Copyright Déstabiliser les dealers Les pressions étaient importantes envers les dealers (appellation américaine des distributeurs) des marques françaises, souvent multimarques. Les big three menaçaient de leur retirer la concession de leurs voitures s'ils s'obstinaient à vendre des françaises. En parallèle, ils donnaient à leurs distributeurs les moyens d'accorder de substantiels rabais aux clients hésitants, rendant de fait les européennes invendables. Dès les premières bourrasques, les défections de concessionnaires affluèrent. Le nombre des représentants Renault passait ainsi de 800 en 1959 à moins de 600 en 1961. Des chiffres Alors que le nombre total de voitures françaises vendues aux Etats-Unis étaient de 186 000 voitures en 1959, il chutait à 42 000 unités en 1961. C'est pour Renault que la dégringolade fut la plus cruelle, avec 28 760 ventes en 1961 contre 118 051 en 1959. Pour Peugeot, c'était 5 765 voitures en 1961 contre 17 500 deux ans plus tôt. Nos constructeurs nationaux peu habitués à ce type de renversement - la clientèle européenne était moins versatile - mirent un certain temps à analyser cette situation. Mais cette crise n'existait pas pour les firmes qui luttaient et qui disposaient d'un réseau fiable. Ainsi, de 1958 à 1962, Triumph passait de 13 100 à 15 700 voitures, Volvo de 11 600 à 13 000, Mercedes de 7 100 à 11 000, Austin Healey de 4 200 à 10 000. Quand à Volkswagen, il caracolait très loin de tous ses rivaux et dominait totalement le marché, continuant à progresser alors que toutes les marques françaises reculaient. Savoir en tirer les conséquences L'échec fut formateur pour les entreprises françaises. Il leur a permis de se rendre compte à quel point l'approche d'un marché devait se travailler en amont. Les constructeurs perçurent aussi dans quelle mesure les moyens à mettre en oeuvre sur le plan logistique ne pouvaient souffrir de la moindre insuffisance. Un réseau se construit pas à pas. Les Français eurent tendance à accepter n'importe quel revendeur, dans la mesure où celui-ci s'engageait effectivement à vendre des voitures. Le réseau routier américain ne ressemblait pas à nos nationales bien entretenues. Dans l'Hexagone, pays tempéré, on n'était pas soumis de la même manière aux chaleurs caniculaires et aux tempêtes de neige. Seul Peugeot avec des voitures qui n'étaient pas produites à l'économie était parvenu à ne pas écorner son image de marque. A la Régie, Pierre Dreyfus délégua son émissaire Maurice Bosquet pour tenter d'y voir plus clair. Celui-ci évalua très vite la gravité de la situation. Les centaines de dealers recrutés avaient perdu confiance. Les dernières règles imposaient que ceux-ci s'engagent à acheter immédiatement 30 à 40 voitures, ce qui gonflait les commandes à l'usine, mais aussi les stocks de voitures devenues invendables chez eux. Et c'était sans compter sur les milliers de voitures qui s'entassaient sur les docks.

Les milliers de voitures qui s'entassent sur les docks. Copyright Retour vers une normalisation En 1961, les constructeurs français reprenaient quelques couleurs. Renault tentait de contenir l'hémorragie. Peugeot faisait montre d'une régularité relative. La 404 trouvait sa clientèle, tandis que la 403 démodée était devenue difficile à vendre. Simca, qui avait plongé, s'efforçait de redresser la situation. Le constructeur de Poissy n'avait pas su tirer parti du réseau Chrysler dont il pouvait disposer. Les Citroën, si elles attiraient les foules au Salon de New York, ne faisaient pas pour autant se remplir les carnets de commandes. Leurs ventes étaient confidentielles. Les constructeurs français adoptèrent un profil bas à partir des années 60, sans pour autant abandonner le marché. Les voitures importées avaient perdu de leur intérêt économique sur le sol américain face aux compactes US. Mais stratégiquement, même si cela avait un coût, maintenir une tête de pont aux Etats-Unis semblait indispensable.

Une 403 beige et une Caravelle rouge chez un marchand de voitures européennes en 1962 - Source : AJ numéro 289 du 11 janvier 1962). Copyright Des normes de plus en plus contraignantes A partir de 1967, l'application de nouvelles normes de pollution et de sécurité passive contribua à élargir le fossé entre ce que nous produisions et ce qu'exigeait le marché américain. Progressivement, les constructeurs français comprenaient que leur avenir à l'exportation devait se jouer ailleurs qu'aux Etats-Unis. Le Marché Commun, en cours de développement, allait s'avérer un territoire bien plus accueillant.

Un dealer Citroën dans les années 60. Copyright Les chocs pétrolier de 1973 et 1979 Les constructeurs américains qui avaient prouvé vers 1960 leur souplesse industrielle avec la naissance des voitures compactes ne réagirent pourtant pas aussi rapidement après le premier choc pétrolier de 1973. A Detroit, on continuait de fabriquer des V8 de 5 litres dont les Américains étaient jusqu'à il y a peu de temps si friands. Le marché des petites cylindrées restait marginal. Les Japonais perçurent rapidement l'opportunité qui s'offrait à eux. Au cours de la seule année 1975, la pénétration de Honda doublait, passant de près de 50 000 voitures à 100 000, grâce à l'introduction de la petite Civic.

La Honda Civic fit un carton aux States. Copyright Mais c'est le deuxième choc pétrolier qui devait véritablement faire office de révélateur. En 1978, le gallon d'essence (3,78 litres) valait 0,65 $. Deux ans plus tard, il coûtait 1,21 $. L'augmentation du prix du carburant incita enfin les Yankees à ne plus considérer l'essence comme de l'eau. Le choc psychologique fut plus violent qu'en Europe, où nous étions habitués à de fortes hausses, mais mieux étalées dans le temps. Désormais, les constructeurs nationaux et les importateurs étaient tenus d'afficher des consommations normalisées. En parallèle se développait une vigoureuse campagne d'économie d'énergie. Les petites cylindrées bénéficiaient de nouveau d'un réel engouement. En quelques mois, les Japonais voyaient leur part de marché progresser de 15,8 à 21 %. Un boulevard semblait aussi s'ouvrir pour Renault et Peugeot encore présents en Amérique du Nord. Mais ce n'était pas aussi simple que cela pouvait en avoir l'air. L'acheteur américain était conservateur. S'il était disposé à acquérir une voiture économique, il ne fallait pas que celle-ci rompe brutalement avec ses habitudes. Elle devait être spacieuse et ne pas faire passer son acheteur pour un looser auprès de ses voisins. A ce titre, la voiture étrangère se devait de conserver un bon niveau de représentativité, quitte à l'américaniser à coup de décorations et d'options diverses. Les Japonais étaient très habiles dans ce domaine. Ils surent mieux que quiconque s'adapter aux différents types d'acheteurs mais aussi aux multiples réglementations concernant la sécurité et le respect de l'environnement. C'est dans ce contexte que la Régie et le constructeur de Sochaux tentèrent de tirer leur épingle du jeu, avec des fortunes diverses. Dans les quatre chapitres à venir, nous allons évoquer, constructeur par constructeur, puis modèle par modèle, les aventures américaines de nos " small four ", depuis les débuts souvent timides, jusqu'à la chute parfois brutale. Sommaire - France / USA - Citroën - Peugeot - Renault - Simca - Conclusion Citroën Préambule Durant les années 20 et 30, le constructeur de Javel tenta de vendre ses automobiles en Amérique du Nord, par le biais de l'importateur Foreign Motors Corporation de New York. Quelques rares publicités de presse et brochures en noir et blanc témoignent de cette époque. En dehors de cette tentative, avant-guerre, quelques indépendants importèrent au compte-gouttes des Citroën " Front Wheel Drive " depuis la France. " The Challenger Motor Car Co. " à Los Angeles et le garage " Campbell Motors " de South Pasadena en Californie étaient de ces francs-tireurs. Les quelques brochures diffusées étaient directement inspirées par celles émises par la filiale britannique de Citroën. Au début des années 50, le service Grande Exportation de Citroën laissa partir vers les USA une vingtaine de Traction, des 11 et des 15 Six. Mais l'absence de structure sur place fit que l'affaire tourna au vinaigre, et que la plupart des voitures finirent leur carrière abandonnées sur une aire de stockage portuaire.

Avant que le constructeur de Javel ne s'implante lui même aux USA, des importateurs indépendants prirent en charge l'importation de quelques voitures. Copyright Durant cette même décennie, de nombreux français expatriés aux Etats-Unis revenaient régulièrement dans l'Hexagone pour y passer leurs vacances. Aux Etats-Unis, l'automobile était devenu en quelques années un objet de consommation courante, dont il n'était plus question de se passer, même lorsque l'on regagnait la France pour quelque temps. Pour cette clientèle disposant de ressources financières conséquentes et pour les touristes américains que cela pouvait intéresser, Michelin, propriétaire de Citroën, créa en 1952 une société baptisée " Citroën Car Corporation ". Cette structure vendait à ces visiteurs occasionnels la voiture dont ils avaient besoin pour leurs déplacements dans l'Hexagone. Après réception de la commande, qui prévoyait contractuellement une garantie de rachat, la voiture était livrée à leur arrivée sur le territoire national, avec une immatriculation en plaques TT, qui leur permettait ainsi de circuler librement en Europe. Lorsqu'ils repartaient vers les Etats-Unis, Citroën pouvait prendre en charge l'exportation de la voiture s'ils voulaient la conserver, ou plus simplement la racheter. L'affaire était économiquement intéressante dans ce dernier cas, car jusqu'au milieu des années 50, la demande d'automobiles en France était telle qu'une occasion récente disponible immédiatement se vendait plus cher qu'une voiture neuve. C'est à partir de 1954 que la maison mère publia chaque année une brochure destinée à ces potentiels acheteurs.

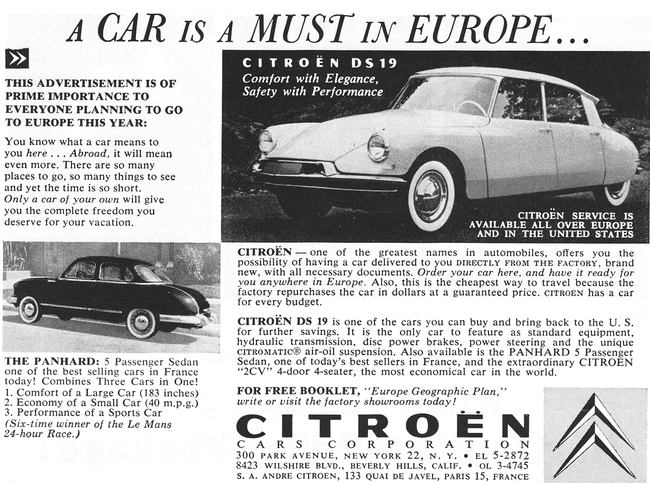

Extrait de la brochure Citroën de 1955 destinée aux touristes américains en France, vantant les mérites du " Citroën Overseas Delivery Plan ". Copyright Charles Buchet rentrait chez Citroën en 1952. En 1954, en s'appuyant sur la structure de " Citroën Car Corporation ", il allait préparer l'arrivée officielle de la marque aux Etats-Unis qui allait se concrétiser avec la présentation de la DS au Salon de New York en 1956. Dans un premier temps, afin de subvenir aux besoins de " Citroën Car Corporation " désormais implanté aux USA, il perfectionnait et développait le système des ventes sous plaques TT. Outre le DS qui prenait doucement son envol commercial, et pour développer un peu son offre produit, à partir de 1957 Charles Buchet décidait d'importer quelques centaines de Panhard. Cela devait permettre aux dealers Citroën d'augmenter leurs volumes de ventes et de mettre un peu de beurre dans les épinards. Mais la Panhard s'avéra trop fragile aux yeux de la clientèle américaine. L'expérience ne fut pas prolongée, faute de réussite commerciale.

La Panhard accompagna durant quelques mois la DS sur le sol américain, sans succès. Copyright Pour des raisons évidentes de rentabilité, les revendeurs Citroën représentaient toujours plusieurs marques européennes ou américaines. L'étroitesse de l'offre du constructeur de Javel ne permettait pas à ceux-ci d'assurer un équilibre économique satisfaisant et durable. Citroën DS En France, la présentation de la DS au Salon de Paris en octobre 1955 eut un retentissement international. Elle arrivait aux Etats-Unis au cours de l'été 1956, avec une première exposition à l'International Automotive Show de New York. Le public fut étonné par l'esthétique de la voiture et par ses particularités techniques. Dans un pays par tradition conservateur et nationaliste, la présence d'une voiture sans calandre, qui monte et qui descend, laissait perplexe. Cependant, on n'atteignait pas le même degré de fanatisme qu'en France. La DS à la mode américaine ne différait que très peu de la version française. On notait l'adoption de phares blancs, de feux arrière circulaires indépendants et de feux clignotants spécifiques. Au tout début, ces modifications étaient réalisées à l'arrivée des voitures aux Etats-Unis, mais bientôt c'est directement l'usine de Javel qui s'en chargeait sur la chaîne de montage.

Extraits du catalogue Citroën DS 19, marché américain, 1956. Ce document est quasiment identique à celui diffusé par Citroën Cars Ltd en Angleterre. Copyright Les publicités décrivaient la voiture comme " typiquement française ... donc incontestablement Citroën ... combinant les performances de la voiture de sport avec le luxe de la limousine ". Le dossier de presse évoquait " la voiture de rêve de demain, sur la route aujourd'hui ". Citroën tentait d'attirer l'attention d'éventuels revendeurs en proclamant que " la DS 19 était la voiture pouvant générer plus de vente que n'importe quelle autre voiture importée connue ". Pour les revendeurs, il n'était pas évident de confier le volant d'une DS à un éventuel client. La manière de changer les vitesses n'avait rien à voir avec ce qui se pratiquait aux Etats-Unis. Le conducteur avait par ailleurs de quoi s'inquiéter en observant le petit champignon qui faisait office de pédale de frein. Cette pédale n'avait rien à voir avec celle d'une voiture américaine classique, plus proche des dimensions d'une raquette de tennis. Citroën installait son siège américain et un show-room sur Park Avenue à New York à la fin de l'année 1956. Si les ventes de DS peinaient à décoller dans les petites villes de province, il en était tout autrement à New York. Cela tenait essentiellement à la présence d'une clientèle d'avocats, de médecins, d'artistes, d'intellectuels ... qui d'un point de vue socio-économique était largement au-dessus de la moyenne. Ce public était disposé à rouler différemment, quitte à en assumer tous les inconvénients.

L'actrice Jayne Mansfield assiste à l'inauguration du show-room Citroën à New York. Copyright L'ID, modèle plus économique, venait compléter la gamme en 1957. Cette année-là, une ID valait 2600 $ et une DS 3500 $. Ce tarif plaçait l'ID au niveau d'une américaine de gamme moyenne (Ford, Chevrolet ...), tandis que la DS rejoignait le plus haut de gamme (Buick, Chrysler, Mercury ...), sans atteindre le prix des Cadillac et autres Lincoln. L'administration américaine ne fit aucun cadeau à la DS. Des bâtons lui furent mis dans les roues en refusant d'homologuer l'huile de son système hydraulique ! Peut-être pouvait-on y voir une forme de protectionnisme ? Elle imposait à la place un produit américain similaire. Mais celui-ci ne présentait pas les caractéristiques chimiques requises, et rongeait les joints d'étanchéité, mettant régulièrement la DS en panne ! Près des ateliers New-yorkais de Citroën, les DS en panne d'hydraulique s'entassaient dans la rue. Ce problème d'huile était catastrophique pour le constructeur de Javel, qui se mit en quête d'une huile produite aux Etats-Unis, qui permette d'éviter les ruptures de joints et les fuites. Mais l'huile qui semblait adaptée se liquéfiait à San Francisco et se figeait à Boston, bloquant la boîte de vitesses. Les ingénieurs de Javel délégués sur place découvrirent d'autres faiblesses sur la DS : les faisceaux électriques prenaient l'eau, les peintures ternissaient, les plastiques craquelaient, les aciers rouillaient ... La monte des pneumatiques était une autre source de tracas. Un seul type de pneus convenait aux DS, il s'agissait d'un modèle bien précis de la maison Michelin ... bien entendu. Le contrat de vente stipulait que la garantie ne pouvait être maintenue qu'à la condition de rouler chaussé de pneus Michelin. La seule difficulté consistait en l'approvisionnement de ces fameux pneus sur le sol US. Cela n'avait visiblement pas été anticipé.

Extraits du catalogue Citroën DS 19, marché américain, 1957 - Ce document est quasiment identique à celui diffusé par Citroën en France. Copyright Citroën avait de grandes ambitions aux Etats-Unis, mais à Javel on n'avait pas pris le temps d'analyser les modes de consommation des Américains, ni d'observer leur manière de conduire. Ceux-ci étaient assez peu soucieux du suivi de leur auto, ce qui pour une automobile aussi sophistiquée que la DS, ne pouvait conduire qu'au désastre. Pour palllier aux premiers problèmes rencontrés par la DS, une équipe de mécaniciens volants fut constituée à la hâte. Quelques mécanos étaient prêts en permanence à répondre à toutes les demandes des clients en panne. A bord de voitures ateliers, ils n'hésitaient pas à parcourir plusieurs centaines de kilomètres pour remettre en état de fonctionnement les DS. A l'usage, il s'avéra que les dealers sélectionnés n'avaient pas vraiment été formés ni à l'entretien ni à la réparation de la DS. Les tâches à effectuer n'avaient rien à voir avec les travaux réalisés sur une Chevrolet ou une Ford. Trop souvent, les DS restaient de nombreux mois sur les parkings des revendeurs, en attendant de pouvoir être réparées avec des pièces détachées qui peinaient par ailleurs à arriver de France.

Les égards des dockers havrais ne manquent pas pour les Citroën DS qui sont amenées en chemin de fer jusqu'au quai de chargement - Source Auto Journal numéro 223 du 1er juin 1959. Copyright Les Français, habitués depuis la fin de la guerre à faire avec ce que les constructeurs nationaux acceptaient de leur vendre, se montraient indulgents. L'état d'esprit était tout autre aux States. La clientèle américaine se montrait extrêmement exigeante. Après plusieurs mois d'attentisme, les voitures à destination des USA firent l'objet de plus de soins lors de leur assemblage en France. Heureusement, pas à pas, le réseau Citroën allait se structurer. Les pièces détachées arrivaient par avion, et étaient entreposées dans deux entrepôts, l'un à New York, l'autre à Los Angeles. Des techniciens continuaient à se déplacer d'agence en agence pour assister les mécaniciens dans la réparation des véhicules. Une école de formation interne fut même créée, où durant une semaine, et aux frais de Citroën, les mécaniciens étaient formés aux subtilités de la technique française.

Recto d'un feuillet publicitaire, 1958. Copyright Le correspondant de l'Auto Journal aux Etats-Unis, Bob Mitchell, décrivait ainsi le positionnement de Citroën sur le marché américain dans le numéro 190 du 15 janvier 1958 :

Citroën Car Corporation utilisait abondamment des " tiré à part " des magazines automobiles pour vanter les mérites de l'ID et de la DS. C'était au moins la preuve que le constructeur ne craignait pas les jugements des journalistes spécialisés ... à condition de reproduire intégralement ces articles. Les vrais catalogues publicitaires, à la manière des Delpire européens, étaient plutôt rares. Les supports papier se limitaient le plus souvent à quelques feuillets ou dépliants d'aspect pas toujours très flatteur. Cette pratique contrastait avec le luxe des brochures publiées par les constructeurs américains. Quelques extraits de ces " tiré à part " :

Publicité au verso d'un " tiré à part " de 1960. Copyright A partir de 1961, la DS Décapotable, un must du luxe à la française assemblé chez Chapron, arrivait sur un marché américain friand de ce type de produit exotique. Malgré son prix nettement supérieur à celui d'une Cadillac, elle rencontra un certain succès sur la côte Ouest, notamment en Californie. Environ 120 DS Cabriolet de 7 ID Cabriolet furent exportées vers les Etats-Unis jusqu'en 1971.

Citroën DS Cabriolet, en version US. Copyright L'arrivée de la seconde génération de DS en 1968 obligea Citroën à s'adapter aux plus récentes normes américaines. Ce qui retenait le regard, c'était les phares fixes insérés dans un bloc d'aluminium, sans vitre de protection.

Brochure publicitaire Citroën, 1972. Copyright La diffusion des DS en Amérique cessa officiellement à l'issue du millésime 1972. Quelques DS 23 furent encore importées ultérieurement, mais à titre individuel.

Notez les énormes pare-chocs sur ce break DS version US. Copyright Citroën 2CV La 2 CV était en total décalage avec le rêve américain qui privilégiait à la fin des années 50 les grosses voitures aux lignes délirantes et aux moteurs surdimensionnés. Aux Etats-Unis, le problème de la consommation de carburant n'était pas encore à l'ordre du jour. En 1955, la 2 CV était affichée aux environs de 1200 $, à comparer aux 1600 $ requis pour un modèle d'entrée de gamme de Chevrolet ou de Ford. Citroën diffusa aux Etats-Unis trois versions de la 2 CV, la berline classique, un break vitré et un break tôlé. L'administration américaine trouva un moyen simple d'interdire la poursuite de sa commercialisation aux Etats-Unis, en relevant la vitesse minimale sur ses highways. En pleine charge, la 2 CV était incapable d'atteindre le seuil fixé.

La " 2 CV Passenger car convertible 4-Doord, 4-Seater telle que présentée dans une brochure américaine. Copyright Durant les années 60, quelques 2 CV furent encore importées à titre individuel grâce au " Citroën Overseas Delivery Plan ". Mais il s'agissait de voitures en configuration européenne. Au cours des années 80, quelques fanatiques diffusèrent des 2 CV aux Etats-Unis, en contournant les sévères normes d'homologation. Ainsi des 2 CV Charleston furent importées par Michel Fournet, puis démontées et entièrement remontées sur d'anciens châssis qui bénéficiaient d'une homologation. Une autre société, Target, importa la 2 CV pour la vendre sous forme de voiture en kit, ce qui permettait de détourner certaines règles d'homologation. Citroën Ami 6

La Citroën Ami 6 dans sa version américaine. Copyright La berline Ami 6 fut diffusée sur le marché américain entre 1963 et 1968. La version break complétait l'offre à partir de 1966. Les ventes de l'Ami 6 furent très confidentielles, à peine quelques dizaines d'unités. L'Ami 6 américaine se différenciait notamment par des optiques avant jumelés, des feux clignotants différents, des pare-chocs avant et arrière équipés de tubes de protection, et un compteur de vitesse en miles. Comme le précisait Charles Buchet : " il suffit d'imaginer quatre Américains, solidement gavés de Big Mac et de Coca, installés tant bien que mal dans une petite berline propulsée par un moteur de 2 CV pour se rendre compte qu'elle ne correspond pas vraiment aux réalités du marché américain ". On estime à environ 800 le nombre de 2 CV et d'Ami 6 vendues par Citroën aux Etats-Unis. Encore une fois, la littérature publicitaire était réduite à sa plus simple expression. On notait tout de même une version US du célèbre catalogue " Pour vous Madame " édité en 1963 par Delpire en charge des publicités Citroën. Le catalogue " For you Madame " reprenait certaines photos de l'édition française, mais d'autres prises de vues étaient totalement originales.

Ce simple feuillet recto verso ne pesait pas lourd face aux brochures couleurs des autres importateurs européens, et encore moins face aux prestigieux catalogues des big three. Copyright

Dans cette publicité, Citroën insiste sur la qualité de son service après-vente. Copyright Citroën Mehari Citroën introduisait la Mehari (sans accent) sur le sol américain en 1970. Elle y était présentée comme une concurrente des buggies à mécanique Volkswagen. Réglementation oblige, son apparence avait été modifiée par rapport à la version européenne. Des phares avant de plus grande taille étaient montés, modifiant de manière significative son regard. Le capot avait été transformé pour les accueillir. Les clignotants et les catadioptres étaient également différents. L'emplacement de la plaque d'immatriculation arrière était spécifique. Pour des raisons de sécurité, il fut nécessaire d'adopter un entourage de pare-brise en tôle. Les portières laissaient leur place à une simple cordelette.

Extrait d'un dépliant publicitaire pour le marché américain, janvier 1970. Copyright Ce véhicule présenté en France en mai 68 n'a pas rencontré le succès escompté de l'autre côté de l'Atlantique. Il semblait pourtant particulièrement adapté aux usagers des plages californiennes, ou à ceux qui souhaitaient disposer d'un véhicule de loisirs à moindre coût. Le loueur Budget en commanda une centaine pour enrichir son parc sur l'île d'Hawaï. Mais si sa carrosserie plastique ne craignait pas la corrosion, elle n'avait pas été conçue pour supporter les hautes températures constantes que l'on pouvait rencontrer sur les côtes américaines. Les panneaux de carrosseries se fissuraient, et les teintes du plastique perdaient leur aspect des débuts. Face à la Mehari, la Volkswagen VW 181 qui possédait quatre portes, une carrosserie tout acier et une puissance plus élevée disposait de plus d'atouts. La Mehari fut disponible au catalogue de Citroën USA en 1969 et 1970. Son constructeur préféra renoncer face aux exigences réglementaires de plus en plus sévères. Mettre l'auto en conformité avec la législation aurait été trop coûteux au regard de son potentiel commercial. Elle fut vendue à environ 1000 exemplaires, essentiellement en Floride et en Californie.

Extrait d'un feuillet publicitaire pour le marché américain, avril 1969 - La photo est identique à celle utilisée pour un dépliant destiné au marché français. Copyright Citroën SM La SM fut commercialisée aux Etats-Unis durant les millésimes 1972 et 1973. Après l'abandon des ID, DS, Ami 6 et Mehari, il s'agissait de la dernière représentante de la marque aux chevrons sur le sol américain. Pour répondre aux réglementations de plus en plus rigoureuses en matière de sécurité, les SM destinées au marché US se distinguaient par une face avant munie de quatre phares ronds, fixes et sans plexiglas de protection. L'ensemble n'apparaissait pas franchement intégré aux lignes déjà controversées de la voiture. Deux motorisations étaient disponibles : V6 de 2670 cm3 et 180 ch SAE en boîte manuelle à 5 rapports, et V6 de 2965 cm3 et 190 ch SAE pour les modèles équipés de la transmission automatique. Le magazine Motor Trend décerna en 1972 à la SM le titre très convoité de " Car of the Year " dans la catégorie " Luxury ". Elle y devançait la Mercedes Classe S, la Jaguar XJ6 et un cortège d'américaines (Lincoln Mk IV, Cadillac Eldorado, Buick Riviera ...). Cela prouvait au moins l'intérêt que les journalistes américains portaient à notre GT nationale ! En quelques mois, la SM se couvrit de gloire aux Etats-Unis en remportant trophées et récompenses dans des joutes organisées par les magazines spécialisés.

Citroën SM, version américaine. Copyright Extrait de Car and Driver :

Extrait du Petersen's '71 Import Car Buyer's Guide :

Extrait de Magazine Road Test, Avril 1972 :

Mais après les louanges initiales, les choses allaient vite changer pour la SM. Les clients déchantèrent rapidement. Totalement désorientés par cette technique quasi spatiale, les amateurs découvraient aussi que cette voiture qui requérait des soins réguliers tombait en panne au bout de quelques mois d'utilisation. Qui plus est, il était difficile pour Citroën de proposer un service après-vente à la hauteur de la sophistication de la voiture, dans un pays aussi immense que les Etats-Unis. Le constructeur de Javel préféra jeter l'éponge deux ans avant l'arrêt définitif de la production en France. La SM fut la dernière Citroën diffusée officiellement vers les Etats-Unis jusqu'à nos jours. 2 037 exemplaires trouvèrent preneur durant les deux années de commercialisation, sur un total de 12 920 voitures produites, une belle performance en soi. La SM ne disparaissait pas pour autant du paysage automobile américain, et l'intérêt des passionnés demeurait vivace outre-Atlantique. Au début des années 90, 75 % des SM produites y étaient encore en état de rouler. Citroën retirait toute représentation officielle aux Etats-Unis le 31 décembre 1977. Le nouveau propriétaire, Peugeot, décidait en effet de supprimer tous les dossiers Citroën non rentables. La survie en Europe de la marque aux chevrons était à ce prix.

Extraits de la brochure Citroën SM, marché américain, 1973 - Il s'agit sans doute du plus beau catalogue jamais imprimé pour promouvoir un modèle Citroën aux USA. Il existe en deux versions, couverture blanche (présentée ici) et couverture noire avec " Citroën " en relief. Copyright Citroën GS Citroën envisagea un temps de compléter sa gamme US avec la GS. Quelques exemplaires furent importés, et diffusés aux principaux distributeurs qui les exposèrent dans leur hall d'exposition. Des commandes furent enregistrées avant que Citroën ne renonce définitivement à son idée d'introduire la voiture, face aux difficultés et au coût de mise aux normes US. Les commandes furent donc annulées, et les quelques modèles importés vendus au personnel des distributeurs locaux. Citroën CX

Extrait d'un dépliant CX Auto - Source http://www.citroenet.org.uk La CX n'a jamais été importée officiellement aux Etats-Unis par Citroën, même si le sujet fut initialement évoqué en interne. Les normes d'homologation devenues draconiennes rendaient en effet la tâche extrêmement difficile. Mais surtout l'absorption de Citroën par Peugeot en décembre 1974 modifiait la donne, le constructeur sochalien projetant de commercialiser aux Etats-Unis la 604, une concurrente directe. Deux sociétés au moins, Trend Imports et Yareb Hydraulics, importèrent en dehors de tout accord officiel avec Citroën quelques CX Diesel entre 1978 et 1982. Les voitures étaient modifiées pour répondre aux normes locales : barres de renfort dans les portes, pare-chocs plus importants, feux et clignotants, etc ... Mais la démarche qui marqua le plus les esprits fut celle de CX Automotive. Deux hommes étaient à l'origine de la création de cette société. Le premier, Malcom Langman, était un citroëniste américain convaincu. Il avait bien gagné sa vie dans la vente de matériel médical. Quand la firme de Javel se retira des Etats-Unis, il tenta de convaincre la maison mère que la CX avait sa place outre-Atlantique, mais en vain. L'autre homme de cette aventure s'appelait André Pol. Ce spécialiste Citroën implanté aux Pays-Bas disposait de la logistique nécessaire pour exporter des voitures vers l'étranger. C'était avant la naissance de CX Automotive l'une de ses activités. Malcom Langman s'appuya sur la législation européenne qui permettait d'acheter des voitures françaises ailleurs qu'en France, pour les revendre ensuite où on le désirait. André Pol se chargeait de trouver des CX neuves en Europe, pour les céder ensuite à Langman. Il restait ensuite à les mettre aux normes US. Les premières CX, des versions diesel, furent acquises en Suisse, où elles étaient déjà équipées des systèmes de dépollution imposés aux USA. La mise en conformité des diesels s'avérait être plus simple que celle des motorisations essence. La CX était évidemment vendue sans aucun soutien de Citroën, et ne pouvait prétendre ni au nom de Citroën, ni à l'utilisation du double chevron. Tout logo Citroën était donc proscrit sur la carrosserie. Toutefois, sur l'un des dépliants publicitaires, on pouvait lire " The CX comes from the production lines of Citroën " (La CX provient des lignes de production de Citroën). Disposer des voitures était une chose, les vendre en était une autre. Nos deux aventuriers se mirent en quête de distributeurs en passant des annonces dans la presse. Quelques garagistes enthousiastes, déjà représentants de marques européennes, se manifestèrent. L'importation débutait officiellement en 1979, et se prolongea jusqu'en 1991. En 1981, la mise en commun des participations de Malcom Langman et d'André Pol donnait naissance à CX Automobiles Europe SA, société dirigée par André Pol, qui prenait en charge l'importation de versions à essence. Une structure baptisée Green Automotive installée aux-Pays Bas préparait les voitures à destination des Etats-Unis. Ce travail d'adaptation nécessitait environ 180 heures de travail. La structure et les portes de la voiture était renforcés, une nouvelle peinture était appliquée, la partie électrique était revue, une climatisation était installée, de même qu'une sellerie cuir, un toit ouvrant, de nouvelles garnitures, etc ... A leur arrivée aux Etats-Unis, les voitures étaient de nouveau contrôlées avant d'être distribuées à la vingtaine de dealers (leur nombre en 1988) qui avaient accepté de suivre Langman et Pol dans leur projet. Les objectifs ambitieux étaient de diffuser entre 1300 et 1500 voitures par an. La réalité fut plus rude. C'est moins d'une centaine de CX qui furent vendues annuellement, avec une pointe à près de 250 unités la meilleure année. Chez Citroën, on finit par s'émouvoir de ce marché parallèle. Mais le qualificatif de parallèle n'était pas adapté, puisque justement Citroën n'importait plus de voitures vers le Nouveau Continent. Qui plus est, avec la somme des modifications apportées à la CX, Langman finit par obtenir des autorités américaines le statut de constructeur à part entière. En 1985, CX Automobiles Europe SA était remplacé par CXA International SA, basé dans le New Jersey. Langman et Pol étaient toujours aux commandes, l'un en tant que président, l'autre en tant que directeur. Désormais, les CX vendues aux Etats-Unis disposaient d'un numéro de série frappé par CXA et non plus par Citroën. Cela ne pouvait qu'agacer encore un peu plus le constructeur de Javel qui demeurait bien démuni sur le plan légal pour faire cesser cette activité. Les faibles quantités importées, le coût de mise aux normes US et l'absence totale de soutien d'un grand constructeur conduisaient à un prix de vente relativement élevé. Outre le break, les voitures étaient vendues dans des versions haut de gamme : GTi, Turbo, Prestige ...

Extrait d'un dépliant CX Auto. Copyright Citroën XM La XM remplaçait la CX à partir de 1989 en Europe. Au Salon de New York de 1991, CXA exposait deux XM modifiées qui répondaient aux normes américaines. Pour contrer CXA, Citroën présentait lui aussi la XM sur un stand installé dans ce même salon, et signifiait ainsi son intention de revenir officiellement aux Etats-Unis. On sait aujourd'hui qu'il n'en fut rien, mais on ignore s'il s'agit d'un projet avorté, ou plus simplement d'une volonté de mettre des bâtons dans les roues de cet encombrant franc-tireur. La XM de CXA était disponible à partir de septembre 1991, en version Vitesse motorisée par le V6 3 litres et Pallas par le 4 cylindres 2 litres. La XM n'était plus préparée aux Pays-Bas, mais directement aux Etats-Unis par une société du nom de Automotive Reserch and Design, dont Langman était actionnaire. L'un des objectifs de cette société qui pouvait travailler pour d'autres constructeurs était de faciliter l'adaptation des voitures étrangères aux normes américaines.

European Car of the Year 1990, XM Vitesse, by CX Auto. Copyright Evidemment, comme pour la CX, Citroën retirait toute garantie sur ces véhicules. C'est CXA et son réseau - qui atteignait désormais une soixantaine de centres de maintenance - qui assurait le suivi de ces automobiles. La diffusion de ces XM fut encore plus confidentielle que celle de la CX. Son prix largement supérieur à celui de sa devancière avait de quoi décourager les éventuels acheteurs. Au final, le combat de Citroën pour faire cesser ces ventes n'avait plus de raison d'être. De nouvelles normes encore plus sévères enlevaient toute possibilité à CXA de poursuivre dans des conditions acceptables la diffusion de la XM aux Etats-Unis.

Peugeot Préambule Dès le milieu des années 50, l'état-major de Peugeot intensifiait ses efforts en direction des marchés étrangers, devenant même le constructeur français exportant dans le plus grand nombre de pays, 90 en 1955, 130 en 1960. Jusqu'en 1958, l'importation aux Etats-Unis était assurée par des structures indépendantes du constructeur sochalien.

L'Auto Journal dressait la situation de Peugeot aux

Etats-Unis

dans son édition du 15 janvier 1958 :

Peugeot annonçait son implantation officielle aux Etats-Unis lors de l'International Automobile Show de New York en avril 1958, et installait sa filiale à Long Island à New York, en charge de la publicité et de l'après-vente. 8000 voitures devaient être importées la première année. Les pouvoirs publics conseillèrent à Peugeot de prendre appui sur le savoir-faire de Renault en matière d'importation aux Etats-Unis. C'est dans ce contexte que Maurice Jordan, à la tête de Peugeot, rentra en contact avec Pierre Dreyfus, PDG de Renault, afin d'unir leurs forces en partageant les coûts de dédouanement et de distribution, mais pas celui du transport vers les Etats-Unis. Peugeot préférait en effet faire appel à une compagnie qu'il jugeait plus compétitive que celle de Renault. Les deux marques allaient s'appuyer initialement sur le réseau commercial déjà installé par Renault, afin de proposer sur place une gamme étagée comportant la 4 CV, la Dauphine et la 403. Il n'était pas question d'exporter la 203, qui aurait risqué de cannibaliser la Dauphine. De la même manière, Renault renonçait à diffuser la Frégate qui se serait alors heurtée à la 403.

Extrait de l'Auto Journal numéro 195 du 1er avril

1958 :

Le 20 mars 1958, le cargo Saint-Nazaire embarquait à Brest 225 Peugeot à destination de New York - Source : Auto Journal numéro 195 du 1er avril 1958. Copyright François de Peyrecave qui dirigeait la filiale de Peugeot aux Etats-Unis était le fils de l'un des anciens proches collaborateurs de Louis Renault, René de Peyrecave, directeur général de la SA des Usines Renault. Cette situation était de nature à faciliter les contacts avec la Régie.

Un article à la une de l'AJ numéro 194 du 15 mars

1958 évoquait ce réveil soudain de Peugeot :

Contrairement à Renault qui avait mal maîtrisé ses volumes d'exportation, Peugeot s'engagea avec plus de prudence, pour y remporter un certain nombre de succès, modestes, mais plus durables que son partenaire. Néanmoins, le constructeur sochalien subissait aussi en 1960 une baisse significative de ses ventes, et fut également contraint de rapatrier en France des voitures invendues, notamment des 403 démodées après l'arrivée de la 404. Pour le reste, les voitures expédiées trouvaient toujours preneur. Alors que Renault croulait sous les difficultés, plutôt que de se laisser entraîner dans le tourbillon infernal, Peugeot préféra prendre ses distances vis-à-vis de son partenaire. Pour marquer les esprits, la marque proposait une garantie d'un an ou 12 000 miles sur ses voitures neuves, l'usage partout ailleurs étant limité à une protection de six mois. Peugeot entreprenait aussi la constitution d'un réseau indépendant, en concentrant d'abord ses efforts sur l'Est des Etats-Unis. Peugeot aux Etats-Unis prenait le nom de " Peugeot Inc ". Cette structure adoptait le statut de filiale, et installait son siège dans le très chic quartier de Forest Hills, toujours à New York. Entre 1963 et 1967, le constructeur écoulait environ 3000 voitures par an, et demeurait bénéficiaire. La 403 poursuivait modestement son bonhomme de chemin jusqu'en 1966, tandis que la 404 cédait sa place à la 504 à partir de 1969. Renault ne fut pas le seul constructeur français à s'intéresser à AMC. Des contacts furent établis entre Peugeot et AMC dès 1977. Mais à Sochaux, on ne souhaitait pas s'engager financièrement dans l'entreprise américaine. Il s'agissait plutôt d'un échange de bons procédés. Peugeot aurait apporté à AMC une petite voiture dont le constructeur pensait avoir besoin, une voiture qui aurait été produite dans son usine de Kenosha (Etat du Wisconsin) en utilisant des éléments importés de France. En échange, AMC aurait cédé à Peugeot la diffusion de la Jeep à travers le monde. Jeep était intégré à AMC depuis 1970, après avoir été racheté à Kaiser Frazer. Les négociations avec Peugeot n'aboutirent pas. Face au constructeur de Sochaux, Renault avait aussi ses négociateurs sur place, mais surtout la Régie proposait à AMC un apport en capital dont le quatrième constructeur américain avait vraiment besoin. La suite de l'histoire se joua donc chez Renault. Peugeot se rattrapa en mettant la main sur Chrysler Europe, allant ainsi au-devant de difficultés considérables, culminant avec la disparition de Talbot. De 1977 à 1983, Peugeot vendait aux Etats-Unis des 504 et 604. En 1984, la 505 remplaçait la 504, et tenait compagnie à la 604. De 1985 à 1988, seule la 505 occupait le marché, avant d'être rejointe de 1989 à 1991 par la 405. Les statistiques font état de 10 295 ventes pour le constructeur en 1977, puis 9 061 en 1978. Les chiffres sont inconnus pour 1979, mais s'établissent à 12 930 en 1980, 16 725 en 1981, 14 323 en 1982, 15 241 en 1983. L'année 1984 fut la meilleure année de Peugeot aux Etats-Unis. Le constructeur français y vendait 20 007 voitures. Ensuite, ce fut une lente dégringolade, avec 15 636 voitures en 1985, 14 296 en 1986, 9 422 en 1987, 6 713 en 1988, 6 095 en 1989, 4 292 en 1990, et seulement 2 223 en 1991. Peugeot avait renoncé à commercialiser sa 605 aux Etats-Unis, en raison notamment de la concurrence naissante mais réelle des nouvelles marques japonaises Lexus et Infiniti. La 405, dernière Peugeot à être exportée de manière régulière, eut bien du mal à maintenir ses positions. Le constructeur sochalien décidait sagement de se retirer définitivement à la date du 1er décembre 1991, quatre ans après Renault. La filiale du constructeur, Peugeot Motors of America, restait opérationnelle pour la fourniture de pièces et l'après-vente. Les ventes de Peugeot représentaient une goutte d'eau sur un marché d'environ 7 millions de véhicules vendus par an. Peugeot, tout comme Renault, ne souhaitait plus s'épuiser dans une région du monde où il manquait d'image et de réseau de distribution, et où le marché était saturé. Le constructeur français avait pourtant compris que pour séduire les Américains, il ne suffisait pas d'adapter les produits aux normes locales, mais qu'il fallait en plus concevoir dès l'origine des voitures répondant aux goûts de ce marché très particulier. Les constructeurs japonais surent intégrer cette notion avec plus de talent. Ceux-ci avaient envahi avec une vraie réussite le territoire, passant de 9 % de parts de marché en 1970 à 30 % en 1990, sans tenir compte des modèles nippons vendus sous des marques américaines.

Un lecteur de l'Automobile Magazine, ex-concessionnaire Peugeot dans le Massachusetts, s'exprimait ainsi dans le

courrier des lecteurs du numéro 550 d'avril 1992 :

Peugeot 403

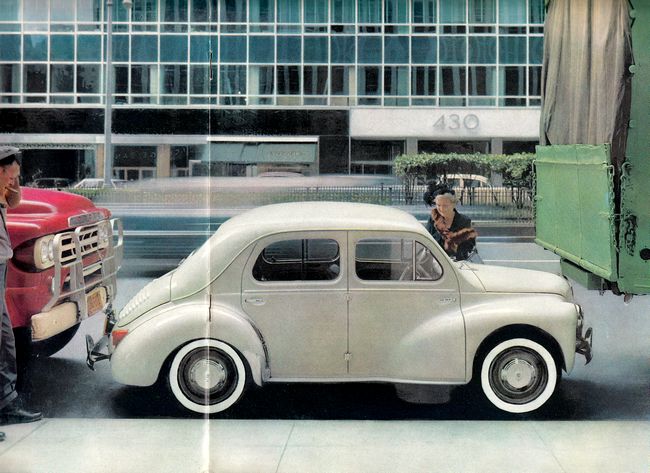

L'une des dernières 403 exportées vers les Etats-Unis en 1966. Copyright Seulement quelques rares voitures atteignirent le sol américain avant que ne débute officiellement la commercialisation des Peugeot aux Etats-Unis. Quelques exemplaires de la 403 avaient été diffusés dès 1956 par Vaughn Imported Cars à New York, par John L. Green Junior à Los Angeles et surtout par Eastern Auto Distributors à Norfolk en Virginie. Une poignée de 203 avait également été vendue à la même époque. Peugeot ne reconnaissait pas officiellement ces tentatives, et n'appliquait pas sa garantie aux voitures ainsi vendues. Les données changeaient en 1958 lorsque le constructeur décidait de se doter d'une véritable structure d'importation pilotée par ses soins. L'atout de Peugeot, c'était la 403, un modèle récent apparu au Salon de Paris en octobre 1955, et qui bénéficiait de lignes agréables dessinées chez Pinin Farina, d'une mécanique parfaitement au point et d'une qualité de construction indiscutable.

Publicité presse, Peugeot 403. Copyright A Sochaux, on s'activait pour mettre au point la version américaine de la 403. Quelques exemplaires subirent avec succès les crash-tests réglementaires. La 403 USA était équipée de phares " sealed beams " et d'un petit rétroviseur extérieur. Pour le reste, les premiers modèles ne se distinguaient en rien de ceux qui étaient vendus en France. Seule la berline était au programme initial. En mai 1959, elle était épaulée par le break appelé " Station Wagon " qui recevait la finition soignée de la berline. Le cabriolet, que l'inspecteur Columbo popularisa chez nous, n'était disponible que sur commande spéciale. L'accord de distribution conclu avec Renault permettait de proposer dans un premier temps la 403 en dessous de 2200 $, alors que sans cette collaboration, il aurait été impossible de la vendre à moins de 2500 $. La française n'aurait alors pas été compétitive face à l'Opel Rekord vendue 1988 $ ou à l'Austin A55 Cambridge disponible contre 2199 $. Aucune option n'était disponible sur les 403, Peugeot préférant livrer des voitures complètes. Toutes les berlines 403 étaient dotées d'un toit ouvrant. La voiture plaisait aux Américains. A la fin de l'année 1959, il s'avéra que ce marché avait tout de même représenté 8,6 % de la production de Peugeot, ce qui avait permis d'accroître les volumes de production dans les mêmes proportions. Mais du côté de Sochaux, on préférait ne pas s'emballer, et on se méfiait d'un potentiel retournement de situation. La presse spécialisée accueillit favorablement ces voitures bien construites, confortables, sobres, et dont les lignes restaient suffisamment classiques pour plaire à des Américains qui aimaient par snobisme se distinguer de leurs voisins en achetant - si nécessaire à crédit - une voiture européenne neuve plutôt qu'une banale Ford ou une Chevrolet. Peugeot n'hésita pas dans ses publicités à qualifier la 403 comme étant l'une des sept meilleures voitures fabriquées dans le Monde, une affirmation qu'il attribuait au magazine Road & Track. Les autres constructeurs étaient Rolls-Royce, Mercedes, Lancia, Porsche, Lincoln Continental, Rover ! Excusez du peu.

One of the 7 best made cars in the world. Copyright Malgré une diffusion satisfaisante, vendre des 403 aux Etats-Unis n'était à coup sur pas un moyen efficace pour faire rentrer de l'argent rapidement dans les caisses de Peugeot. Le constructeur, réaliste dans son approche, ne s'attendait pas à une rentabilité immédiate. Il s'agissait surtout pour lui d'affirmer une présence. Il devait aussi être en mesure de consentir d'importantes remises à telle ou telle compagnie de taxis qui souhaitait s'équiper en Peugeot. De nombreuses ventes à particuliers étaient réalisées à l'aide d'un crédit. Les banques ne se montraient guère pressées de transférer au constructeur les sommes qui lui étaient dus. Enfin, la constitution de stocks de pièces était coûteuse. Encore fallait-il savoir vers quelles pièces la demande s'orienterait. Heureusement, la 403 était une voiture solide. Pour couvrir ses créances à l'exportation, Peugeot fut contraint d'emprunter de l'argent aux organismes financiers en 1958 et 1959.

Dans cette publicité presse, Peugeot démontre qu'aucune 403 n'est à vendre sur la marché de l'occasion, elle est si appréciée de ses propriétaires ... Copyright Au total, ce sont 6 867 berlines Peugeot 403 qui trouvèrent preneur en 1958, puis 15 787 l'année suivante. Si l'objectif de 8000 voitures fut effleuré la première année, il fut presque doublé en 1959. Les données sont inconnues pour 1960, mais les statistiques font état de 577 ventes de 403 en 1961, 1709 en 1962, 648 en 1963, 632 en 1964, 635 en 1965 et 665 en 1966. Les équipes de marketing de Peugeot commirent une bourde qui compliqua la fin de carrière de la voiture. Alors que la 404 arrivait aux Etats-Unis, la 403 était maintenue au catalogue. Pour vanter les 72 ans d'excellence des automobiles Peugeot, les publicitaires affirmèrent que si la Peugeot des années 40 était la 203, celle des années 50 la 403, le dernier témoignage (the latest expression) de cette qualité était désormais la 404. Dans ce cadre, tout acquéreur d'une 403 en 1961 passait pour un " has been ". Même si le constructeur précisait que l'une ne remplaçait pas l'autre, la coexistence de ces deux modèles, qui aux yeux des Américains appartenaient plus ou moins à la même catégorie, devenait difficile.

Feuillet publicitaire Peugeot 403, 1964. Copyright C'est ainsi que 1225 Peugeot 403 du millésime 1960 encore non vendues en 1961 furent rapatriées en France, et écoulées comme voitures d'occasion " zéro kilomètre, type exportation " dans le réseau Peugeot. Des cargos norvégiens, allemands et anglais déchargeaient à Dunkerque ces voitures. On peut s'interroger sur le coût de cette promenade : voyage de l'usine au port, embarquement et débarquement à deux reprises, retour à l'usine. Toutes les voitures étaient revues et remises si besoin en état sur le site Peugeot de Courbevoie. Le client n'avait pas la possibilité de choisir la couleur et encore moins de voir la voiture avant sa livraison. Il risquait de se faire livrer une voiture ayant souffert dans ce long voyage : chromes piqués par l'air marin, petits défauts de carrosserie ... autant de détails non garantis par la firme. Seule la mécanique était couverte comme pour une voiture neuve. Ironie de l'histoire, la Régie fut contrainte en vertu d'accords signés en 1957 de supporter 40 % des frais de rapatriement et de remise en état de ces véhicules.

Les 403 débarquent à Dunkerque après un séjour aux Etats-Unis, et deux traversées de l'Atlantique -Source AJ N° 282 du 5 octobre 1961. Copyright

Extraits de la brochure Peugeot Station Wagon, marché américain, 1959. Copyright

Publicité presse, Peugeot 403. Copyright

Publicité presse, Peugeot 403. Copyright Peugeot 404 La 404 était disponible aux Etats-Unis à partir de février 1961. A l'échelle du marché américain, elle demeurait une voiture compacte, avec son 4 cylindres de 1618 cm3 et 72 ch SAE. Peugeot étudia pour la 404 un V8 qui en aurait fait une voiture de haut de gamme. Mais le projet ne fut pas mené à son terme.

Les 403 et 404 menèrent une carrière parallèle aux Etats-Unis jusqu'en 1966 - Source : AJ numéro 289 du 11 janvier 1962. Copyright Telle que présentée, la 404 séduisit sans tarder les consommateurs américains. La structure de la voiture, étudiée pour recevoir le fameux V8, était largement dimensionnée. Il en résultait des coûts de garantie de 2/3 inférieurs à ceux de Renault. L'équipement était complet, avec un toit ouvrant, des pneus Michelin X, des flancs blancs ... mais parfois jugé insuffisant au regard de ce que proposaient les premières voitures japonaises diffusées aux Etats-Unis. Peugeot a trop longtemps négligé de proposer la 404 en boîte automatique, dans un pays où une large proportion des automobilistes ne savait pas utiliser une boîte manuelle. Cette situation malencontreuse fut corrigée tardivement en 1968 avec l'adoption d'une transmission de marque ZF. Peugeot ne proposait pas de climatisation même en option, pourtant si nécessaire sur les routes désertiques du Nevada ou de l'Arizona. En dehors de ces tares, la 404 bénéficiait d'une réputation de robustesse, sur laquelle la marque ne se privait pas de communiquer abondamment. Pour le millésime 1965, Peugeot, attiré par le succès rencontré par la VW Karmann Ghia ou la Fiat 124 Spider, décidait d'importer le cabriolet 404. Mais cette automobile de luxe était facturée en conséquent.

Dans cette publicité presse de 1962, Peugeot laisse entendre que la 404 propose une ligne aussi séduisante que celle de la Lancia (sans doute la Flaminia), mais pour un prix bien moindre. Copyright

Il y a 5174 raisons d'acheter une Peugeot. Copyright Les statistiques concernant la 404 font état de 2 652 ventes en 1961, 3 011 en 1962, 1 798 en 1963, 2 060 en 1964, 1 916 en 1965, 2 689 en 1966, 3 593 en 1967, 4 684 en 1968, 2 681 en 1969, 1 051 en 1970, 2 153 en 1971, 709 en 1972. Les données sont inconnues pour 1960 et 1973.

Extrait de la brochure Peugeot 404/403, marché américain, 1966. Copyright

Extrait de la brochure Peugeot 404, marché américain, 1969. Notez les rappels de feux latéraux. Copyright Peugeot 504 Un an après sa présentation en France en septembre 1968, la berline 504 foulait le sol américain. La version US se reconnaissait notamment à ses doubles optiques et à ses répétiteurs de feux latéraux. Peu performante, mais rassurante, la paisible berline sochalienne se vendit mieux que son aînée la 404. Il est vrai que dans les années 70, un plus vaste public était rodé aux importations européennes des marques BMW, Mercedes, Volkswagen, Volvo, Saab ... Alors pourquoi pas une Peugeot. La 504 qui disposait aussi d'une motorisation diesel intéressait une nouvelle clientèle soucieuse de ses deniers, en particulier après le premier choc pétrolier.

Peugeot 504/604, marché américain, 1979. Copyright La voiture était disponible en de nombreuses versions jusqu'en 1976 : deux niveaux de finition pour la berline (GL ou SL), deux carrosseries (berline et break), motorisation essence ou diesel, boîte mécanique ou automatique. La finition GL disparaissait en 1977, et seul le break demeurait disponible à partir de 1980, jusqu'à ce que le break 505 ne prenne le relais après le millésime 1983. La carrière de la 504 s'échelonna sur quinze ans, une performance aux Etats-Unis. Les statistiques de vente pour la 504 font état de 752 voitures en 1969, 4 738 en 1970, 3 158 en 1971, 3 884 en 1972, 2 690 en 1973, 7 948 en 1974, 11 850 en 1975, 9 497 en 1976. L'année 1975 marqua un sommet pour Peugeot. Plus jamais la marque sochalienne n'allait vendre autant de voitures en une seule année aux Etats-Unis.

Peugeot Diesel Wagon, marché américain, 1980. Copyright En 1980, Peugeot of America présentait la 505 qui allait progressivement prendre le relais de la 504.

Peugeot 504, marché américain. Copyright Peugeot 304 Ni la 204 ni la 104 ne furent importées aux Etats-Unis. Par contre quelques 304 berline et break franchirent l'Atlantique à partir de 1970, avec un succès mitigé, qui entraîna leur retrait du catalogue à l'issue du millésime 1972. Il s'en est vendu 1 407 exemplaires en 1970, 2 153 en 1971 et 709 en 1972.

Peugeot 304, marché américain. Copyright Peugeot 604 Dès sa conception, les ingénieurs de Peugeot envisagèrent d'exporter la 604 vers les Etats-Unis. Etudiée pour être une voiture six cylindres abordable, elle pouvait espérer séduire à la fois une clientèle haut de gamme en Europe, mais aussi le public américain à la recherche d'une automobile sortant de l'ordinaire. Sa commercialisation débuta en février 1977. Elle coûtait alors 10 900 $, à comparer aux 7 360 $ d'une 504.

Peugeot 604, marché américain, 1979. Copyright Une des principales modifications sur la 604 concernait les pare-chocs. Des absorbeurs de chocs furent intégrés dans le plancher du coffre. On retrouvait les inévitables répétiteurs de clignotants latéraux avant et arrière. La calandre était dotée de quatre phares rectangulaires identiques en taille. Disponible en versionq manuelle et automatique, la 604 était livrée de série avec la direction assistée, quatre vitres électriques et la climatisation. Sa bonne tenue de route, le confort de ses suspensions, la présence de freins à disques classaient la 604 au-dessus des meilleures compactes américaines. Par contre, elle demeurait une voiture un peu étriquée, du fait de l'utilisation du soubassement et de la structure de la 504. Au niveau de gamme qu'elle visait, elle apparaissait mal finie et insuffisamment motorisée. L'adaptation aux normes US nuisait à la pureté du dessin original. En juin 1979, les importations étaient provisoirement suspendues, faute de vente. Peugeot proposait à partir d'octobre d'importants rabais, jusqu'à 1000 $, pour écouler les stocks du millésime 1979 avant d'introduire les voitures de 1980. Début 1980, dans la foulée des accords signés avec Chrysler qui permettaient à Peugeot de bénéficier de l'immense réseau de ce dernier, la 604 revenait en force, mais cette fois dans une version turbodiesel, qui lui permettait d'afficher une puissance de 80 ch Din, et d'atteindre 160 km/h, le Nirvana ! Mais ces efforts furent vains. Après un changement de calandre en 1981, la voiture poursuivit sa timide carrière sur le sol américain jusqu'en 1984 dans l'ombre de la 505. La 604 eut des difficultés à s'exporter non seulement aux Etats-Unis, mais aussi à travers le monde. En 1983, les 306 voitures vendues sur le marché nord-américain représentaient 21,27 % des exportations de la 604 ! Heureusement, la voiture connut une plus honorable carrière dans l'Hexagone.

Peugeot 604 USA, avant et après le lifting de 1981. Copyright Peugeot 505 Dès le millésime 1980, la nouvelle berline sochalienne était disponible aux Etats-Unis en versions 2 litres essence ou 2,3 litres diesel, des mécaniques déjà éprouvées. L'injection était adaptée au moteur essence qui gagnait quelques chevaux au passage. La 505 remplaçait sans transition la vénérable 504 Sedan, et allait asseoir pour quelques années encore les positions acquises par son aînée. Par rapport à la 504, tant les lignes que l'aménagement intérieur avaient fait l'objet d'une profonde refonte.

Couverture du catalogue publicitaire Peugeot 505, 1985. Copyright Une série spéciale Silver Edition marqua les 25 ans de présence de Peugeot aux Etats-Unis en 1982. Elle disposait d'une peinture métallisée, d'un intérieur cuir, de jantes alliage et de pneus Michelin TRX. Le break dit Station Wagon était disponible à partir de 1984. Il prenait ainsi le relais de la 504 du même type. La 505 eut rapidement le vent en poupe. 12 390 Peugeot étaient vendues aux Etats-Unis en 1980, puis 16 725 en 1981 et jusqu'à 20 007 en 1984, essentiellement des 505, et quelques centaines de 604.

Couverture du dépliant publicitaire Peugeot 505, 1985. Copyright La Peugeot était bien visible durant les années 80 sur les artères de Los Angeles et de New York. Le constructeur français fut en effet sélectionné par ces deux municipalités suite à un appel d'offre pour équiper leurs flottes de taxis.