|

Copyright. Ce site est gratuit et sans publicité. Je n'en retire aucun bénéfice financier. C'est le fruit d'une démarche totalement désintéressée. Si vous êtes détenteur d'un copyright non mentionné, je vous invite à me contacter. Ce fait est involontaire. Le document en question sera immédiatement retiré. Merci donc pour votre indulgence, pour ce qui n'est qu'un travail amateur. Simca 1307/1308 - Moskvitch 2141 A leur présentation au Salon de Paris en 1975, les Simca 1307 et 1308 rajeunissent la gamme, étant le premier nouveau modèle depuis la 1100 en 1967. Leur style moderne, leur grand hayon et leur banquette arrière rabattable plaisent au public. Elles concurrencent directement la Renault 16 et atteignent rapidement un niveau de production quotidien de 1 200 voitures. Leur succès est couronné par le titre de " Voiture Européenne de l'Année 1976 ". Cependant, la situation se complique avec l'arrivée en 1978 de la nouvelle Simca Horizon, qui crée une concurrence interne et dépasse rapidement les ventes des 1307/1308. À cette époque, Simca est en pleine négociation avec le groupe PSA. En 1980, les Simca 1307/1308 disparaissent au profit de la Talbot 1510. Les ventes chutent à 47 000 voitures. A partir d'avril 1980, la 1510 est épaulée par la Solara, sa version à quatre portes. La 1510 cesse sa production en 1982, tandis que la Solara reste au catalogue jusqu'à la fin de la marque Talbot en 1986.

Simca 1307 - Copyright Présentée en France au Salon de l'automobile de Paris en 1988, la Moskvitch Aleko, connue depuis 1986 sous le nom de AZLK 2141 en URSS, représente une avancée majeure pour le constructeur soviétique. Elle se distingue nettement de l'ancienne Moskvitch 2140, dont la conception datait des années 1960. Longue de 4,35 mètres et dotée d'une traction avant, l'Aleko est proposée sur le marché français avec un moteur de 1600 cm3, développant 78 ch Din. En 1989, l'importateur français Poch la commercialise à 53 950 francs. Grâce à son grand hayon et sa bonne habitabilité, l'Aleko a des atouts pour concurrencer des modèles tels que la Renault 5 TL cinq portes, affichée à l'époque à 56 000 francs. Cependant, son importation en France cesse dès 1993. Au début des années 2000, elle est encore commercialisée en Russie avec le choix entre son ancien moteur Lada 1600 et moteur plus moderne essence Renault 2 litres. Finalement, l'usine Moskvitch cesse toute production automobile en 2001.

Moskvich Aleko - Copyright La ressemblance entre la Moskvitch Aleko et la Simca 1307/1308 n'est pas une coïncidence, mais le résultat d'une politique industrielle soviétique visant à moderniser sa production en s'inspirant des succès occidentaux. Au lieu de copier la mécanique d'une voiture occidentale comme ils l'avaient fait par le passé, les ingénieurs de Moskvitch auraient reçu l'ordre de calquer le design de la Simca 1307, qui venait d'être élue voiture européenne de l'année 1976. Cette carrosserie à hayon, alors très moderne, a servi de base visuelle pour l'Aleko, bien que les deux voitures ne partagent aucune pièce. En effet, sous ses lignes familières, la Moskvitch a conservé une architecture mécanique soviétique, notamment un moteur monté longitudinalement, à la différence du moteur transversal de la Simca. Cette divergence technique prouve que l'Aleko n'est pas une copie exacte, mais bien une interprétation stylistique qui a donné naissance à une ressemblance frappante. Plymouth Barracuda - Sunbeam Rapier - Nissan Sunny B210 - Ford Mustang Bertone Ces quatre coupés, issus des Etats-Unis, du Royaume-Uni, du Japon et d'Italie, partagent une similitude remarquable : leur lunette arrière en verre enveloppante, une caractéristique distinctive du style " fastback ". La Plymouth Barracuda est l'une des pionnières de cette tendance. Son immense lunette arrière, qui s'étire de manière spectaculaire sur le pavillon, lui donne une allure unique et une visibilité panoramique impressionnante. Cette innovation audacieuse de Plymouth, une marque du groupe Chrysler, a immédiatement influencé d'autres constructeurs à travers le monde.

Plymouth Barracuda, 1964 - Copyright La ressemblance entre la Sunbeam Rapier et la Barracuda n'est pas un hasard. Le constructeur britannique Rootes Group, propriétaire de Sunbeam, est progressivement passé sous le contrôle de Chrysler à partir de 1964. Cette acquisition stratégique a conduit à des échanges de style, et la Rapier a naturellement adopté un design arrière très similaire. C'est pourquoi elle est souvent surnommée la " Barracuda anglaise ".

Sunbeam Rapier, 1967 - Copyright L'industrie automobile japonaise, réputée pour sa capacité à s'inspirer des tendances mondiales, a elle aussi adopté ce design. Le coupé Nissan Sunny B210, vendu sous le nom de Datsun aux Etats-Unis, s'est inspiré de ce concept pour sa partie arrière. Il a ainsi permis à Nissan d'offrir un coupé sportif et moderne, tout en restant abordable.

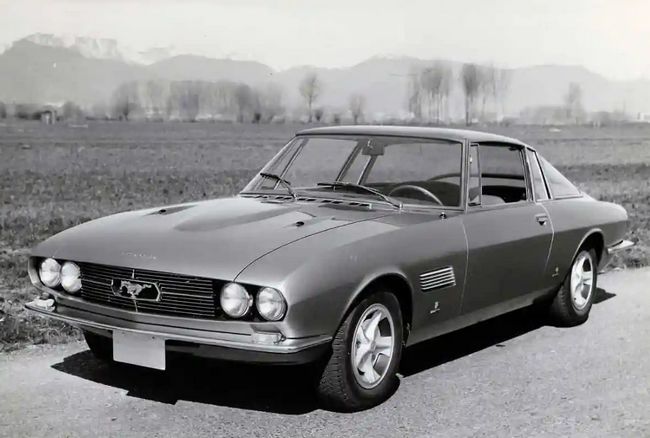

Datsun B-210, 1973 - Copyright Enfin, le designer italien Giorgetto Giugiaro, alors qu'il travaillait pour le célèbre carrossier Bertone, a imaginé une robe unique pour la Ford Mustang. Ce modèle de 1965, qui est resté un prototype unique, adoptait également une lunette arrière similaire. Bien qu'il n'ait jamais été produit en série, ce concept montre à quel point le style " fastback " et sa lunette arrière enveloppante étaient des signatures de design recherchées à l'époque.

Ford Mustang par Giugiaro, 1965 - Copyright Lamborghini LM002 - Hummer H1 - Dartz Motorz Prombron En mars 1977, au Salon de Genève, Lamborghini dévoile le Cheetah, l'ancêtre du LM002. Conçu pour compenser la baisse de la demande de voitures de grand tourisme, ce projet est une collaboration avec Chrysler, qui fournit un V8 de 170 ch, et la société américaine MTI. Lamborghini vise alors le marché des véhicules militaires de l'armée américaine, mais ne rencontre pas le succès escompté. Après la reprise de la marque par les frères Mimran en 1980, le projet réapparaît au Salon de Genève 1981 sous le nom de LM001. L'objectif change radicalement : le marché militaire n'est plus la priorité. Le 4x4 italien cible désormais la riche clientèle du Moyen-Orient, friande de grands véhicules capables de rouler à vive allure dans le désert. La version définitive, le LM002, est présentée au Salon de Bruxelles en janvier 1986. Doté d'un V12 Lamborghini de 5167 cm3 développant 450 ch, il est affiché à un prix comparable à celui de la Countach. Sa production est délocalisée : le châssis et la carrosserie sont fabriqués en Espagne par l'entreprise Irizar, puis acheminés par camion à Sant'Agata Bolognese pour y recevoir la mécanique. Le marché pour un tel véhicule reste étroit, et Lamborghini n'en produit que 301 exemplaires jusqu'en 1993.

Lamborghini LM002 - Copyright A l'étude depuis la fin des années 1970, la version militaire du Hummer est présentée en 1984 sous le nom de Humvee, prononciation de HMMWV (pour High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle). Ce véhicule est découvert par le grand public durant la Guerre du Golfe de 1991, grâce aux reportages télévisés de CNN. Cette exposition médiatique s'avère bien plus efficace qu'une campagne publicitaire classique pour asseoir sa renommée. Fabriqué à Mishawaka, dans l'Indiana, le Humvee est bien plus imposant qu'une Jeep, dont il reprend la fonction dans une catégorie supérieure. Son constructeur, AM General, l'équipe initialement d'un V8 Diesel de 6,2 litres développant 150 ch et doté d'un couple impressionnant. Le cahier des charges est exigeant : le Humvee doit pouvoir être parachuté sans protection, évoluer dans un mètre de neige ou d'eau, franchir des pentes de 60° et rouler même avec quatre pneus crevés. Initialement réservé à un usage militaire, le Hummer suscite un intérêt tel qu'AM General décide de produire une version civile à partir de 1992. Le Hummer H1 devient rapidement un véhicule de choix pour une clientèle aisée. En 1999, sa production passe sous le contrôle de la General Motors, qui rachète à AM General les droits sur les versions civiles, ce dernier conservant les droits sur les versions militaires.

Hummer - Copyright Dartz Motorz, une entreprise lettonne, se spécialise dans la fabrication de véhicules blindés de luxe et ultra-personnalisés, notamment à travers sa gamme Prombron. Ces 4x4, qui incluent des modèles comme le Black Shark, sont conçus pour offrir une sécurité maximale tout en affichant un luxe extravagant. Construits sur des bases de SUV existants comme le Mercedes-Benz GL, ils se distinguent par un blindage résistant aux balles et aux explosions, des vitres épaisses et des intérieurs opulents. Ces intérieurs sont souvent ornés de matériaux exotiques et équipés de technologies de pointe. Pour compenser le poids accru, les Prombron sont dotés de moteurs surpuissants, parfois de plus de 1000 ch, nécessaires pour maintenir des performances élevées. La marque, connue pour son style provocateur, attire une clientèle de milliardaires et de célébrités à la recherche d'un véhicule qui allie une protection sans compromis à une ostentation assumée.

Dartz Motorz Prombron - Copyright Il n'existe aucune filiation directe entre le Lamborghini LM002, le Hummer et le Dartz Motorz Prombron, mais leur ressemblance s'explique par leur appartenance commune à un segment de niche : celui des 4x4 blindés et surdimensionnés à l'esthétique militaire destinés à une clientèle civile. Le LM002 et le Hummer, en tant que pionniers de ce marché, partagent une origine similaire, tous deux étant nés de projets pour l'armée américaine qui ont été redirigés vers le marché civil pour capitaliser sur leur allure de puissance et de robustesse. Ils ont ainsi créé un précédent pour les super-SUV de luxe. Le Dartz Prombron, quant à lui, est le successeur spirituel de ces mythes, portant le concept d'ostentation et de sécurité à son paroxysme. Contrairement au LM002 et au Hummer qui étaient des modèles de série, les Dartz sont des véhicules artisanaux, souvent basés sur des châssis de marques existantes, mais entièrement modifiés, recarrossés et blindés. Dartz transforme ainsi le concept de véhicule militaire en un objet de luxe provocateur et sur-mesure, marquant l'apogée de cette lignée d'exubérance automobile. Jensen Interceptor - Austin A40 Sports La Jensen Interceptor de 1949 est la première voiture à porter ce nom dans l'histoire de la marque britannique, bien différente de sa célèbre homonyme des années 1960. Dévoilée au Salon de Londres, cette grande routière classique est essentiellement diffusée en cabriolet, reconnaissable à son design d'après-guerre avec des lignes fluides, des ailes galbées et une calandre imposante. Sa carrosserie dessinée par Eric Neale, designer chez Jensen, est un assemblage artisanal d'aluminium et d'acier sur un châssis en acier complétée par une armature en bois sur laquelle est fixée la carrosserie. Pour son groupe motopropulseur, Jensen utilise un moteur Austin six cylindres en ligne de 4 litres développant environ 132 ch. La production de ce modèle, qui s'étale jusqu'en 1957, est rendue possible grâce à la collaboration étroite avec Austin, pour qui Jensen produit les carrosseries de la A40 Sports.

Jensen Interceptor - Copyright L'Austin A40 Sports, produite entre la fin 1950 et 1953, est le fruit d'une collaboration entre Austin et Jensen. C'est Leonard Lord, le directeur d'Austin, qui a eu l'idée de ce partenariat. Après un voyage aux Etats-Unis, il est convaincu qu'Austin a besoin d'une voiture de sport pour percer sur le marché américain. Il se tourne vers Jensen, entreprise réputée pour son savoir-faire dans la fabrication de carrosseries artisanales. L'accord est simple : Jensen fournit la carrosserie du cabriolet A40 Sports, qui est ensuite montée sur le châssis et la mécanique de l'Austin A40 Devon. Comme l'Interceptor, le design de l'A40 Sports est signé Eric Neale. Bien qu'elle soit plus élégante que performante, l'A40 Sports séduit par son style et sa qualité de fabrication. Produite pendant deux ans, à 4 011 exemplaires, ce projet a été une bouée de sauvetage pour Jensen. Le contrat avec Austin a apporté un volume de travail stable et régulier qui a permis à l'entreprise de survivre et d'investir.

Austin A 40 Sports - Copyright Mini Cooper - Daihatsu Mira Gino En 1956, la nationalisation du canal de Suez par l'Égypte et l'embargo pétrolier qui s'ensuit mettent en évidence la dépendance de l'Europe au pétrole et incitent le marché britannique à exiger de ses constructeurs des véhicules plus économiques. La BMC réagit sous l'impulsion de son président, Leonard Lord. Il confie à l'ingénieur Alec Issigonis la mission de concevoir une petite voiture populaire capable d'accueillir quatre personnes, de mesurer moins de trois mètres et d'utiliser un moteur existant du groupe, tout en demeurant une véritable voiture. La Mini, présentée le 18 août 1959, se distingue par un design révolutionnaire. Son architecture cubique, adoucie par des angles arrondis, place ses quatre petites roues aux extrémités, optimisant l'empattement et la tenue de route. La large surface vitrée contribue à l'impression d'espace. Ce choix de conception permet d'offrir une habitabilité remarquable pour une voiture aussi compacte. Ce design atypique reçoit d'abord un accueil mitigé, mais sa fonctionnalité et son style deviennent des atouts majeurs. La Mini s'impose dans le paysage urbain et, malgré un confort minimal, elle connaît une carrière exceptionnellement longue.

Mini Cooper - Copyright La Daihatsu Mira Gino est une " Kei car " japonaise qui se distingue par son design néo-rétro, inspiré de la Mini classique britannique. Produite de 1999 à 2009, elle reprend les codes esthétiques de la célèbre petite voiture anglaise, notamment ses phares ronds, sa calandre chromée et sa silhouette cubique aux angles adoucis. Conforme aux dimensions ultra-compactes des Kei cars, la Mira Gino mesure moins de 3,40 mètres de long, ce qui la rend parfaitement adaptée à la circulation et au stationnement en ville. Équipée de petits moteurs à essence de 660 cm3 et disponible en version 5 portes, elle allie une grande maniabilité à un style affirmé.

Daihatsu Mira Gino - Copyright Crosley - Datsun DB Les origines de la marque automobile Crosley sont indissociables de son fondateur, Powel Crosley Jr. (1886-1961). Ce magnat de la radio, surnommé le " Henry Ford de la radio " pour avoir démocratisé les récepteurs dans les années 1920, nourrissait depuis longtemps un rêve : celui de construire des voitures. En 1939, il se lance dans l'aventure en fondant Crosley Motors Inc. avec une approche radicalement différente de celle des grands constructeurs américains de l'époque. Au lieu de proposer des véhicules massifs et énergivores, il mise sur la compacité, l'économie et la simplicité. Après la Seconde Guerre mondiale, Crosley relance la production avec une nouvelle gamme, la série CC Four. Les modèles 1947 et 1948 se distinguent par leurs dimensions toujours modestes (environ 3,70 mètres de long), leur poids plume et leur carrosserie aux flancs plats. Bien que la pénurie de voitures de l'après-guerre favorise initialement les ventes, Crosley ne peut lutter contre le retour en force des grands constructeurs, qui recommencent à produire des modèles plus spacieux et confortables, marquant la fin de la production en 1952.

Crosley Sedan, 1947 - Copyright En 1911, l'ingénieur Masujiro Hashimoto fonde la Kaishinsha Motorcar Works. En 1914, la société produit sa première voiture, la DAT, un nom qui est un acronyme formé à partir des initiales des trois investisseurs : Kenjiro Den, Rokuro Aoyama et Meitaro Takeuchi. En 1931, la marque est rebaptisée Datson, signifiant " le fils de DAT ". Ce nom est remplacé par Datsun dès 1932, car en japonais, le mot " son " peut aussi vouloir dire " perte ". L'ajout de " sun " (soleil) fait alors référence au Japon, le pays du Soleil-Levant. En 1933, la marque est rachetée par Jidosha-Seizo pour devenir une filiale de Nissan, qui continue de produire les voitures sous le nom de Datsun. Lancée en 1948, la Datsun DB est la première voiture japonaise d'après-guerre au design moderne. Son style rompt avec les modèles utilitaires précédents et s'inspire directement de la Crosley Sedan de 1947. La ressemblance est frappante : les deux voitures partagent la même silhouette de berline compacte et des dimensions proches. Elles ont également des lignes fluides, une calandre horizontale et un pare-brise plat, une solution économique pour les petits constructeurs. Même le positionnement des phares, de la calandre et des ailes avant est quasi identique. La Datsun DB illustre ainsi la recherche d'idées par les constructeurs japonais auprès de l'ingéniosité américaine.

Datsun DB 1948 - Copyright Ford Thunderbird - Sunbeam Alpine - DKW Auto Union 1000 SP - Simca Plein Ciel Au début des années 1950, le marché américain des petits roadsters sportifs, bien que marginal, est dominé par des marques européennes telles que MG et Triumph, ainsi que par des initiatives locales comme les Nash Healey et Kaiser Darrin. En 1953, la General Motors entre dans la compétition avec la Corvette. Face à cette concurrence, Ford, en quête de leadership mondial, décide de réagir. Les dirigeants de Dearborn donnent leur feu vert pour le développement d'une voiture de sport capable de rivaliser avec la Corvette. L'objectif est de concevoir un véhicule alliant luxe et performance, tout en utilisant des composants issus de la production de masse de la marque. Dirigée par le designer Frank Hershey, l'équipe Ford présente le concept de la Thunderbird le 20 février 1954. La voiture, commercialisée en septembre de la même année, ne vise pas la clientèle des voitures de sport européennes haut de gamme comme les Jaguar ou Ferrari. Elle cible plutôt les classes moyennes américaines, en leur proposant un véhicule à la fois sportif et accessible. Le design de la Thunderbird se distingue par sa sobriété et son élégance, à contre-courant du style américain de l'époque marqué par des ailerons et des chromes excessifs. Elle conserve néanmoins une parenté visuelle avec le reste de la gamme Ford, ce qui lui permet de rehausser le prestige de la marque. Ses lignes sont basses et fluides, avec un long capot, des ailerons discrets et un pare-brise incliné. Ce style influencera même plusieurs constructeurs européens. La Thunderbird connaît un succès immédiat : 16 155 unités vendues en 1955 contre seulement 700 pour la Corvette. Ce succès se maintient en 1956 et 1957. Cependant, en 1958, la première génération de la Thunderbird, un strict deux-places, est remplacée par un grand coupé quatre-places, une décision de Ford qui estime que la demande du marché évolue vers des coupés de luxe plus spacieux.

Ford Thunderbird, 1954 - Copyright La première génération de la Sunbeam Alpine achève sa carrière en 1955. Produite pendant deux ans, elle a brillé dans les épreuves de rallye, notamment dans la fameuse Coupe des Alpes, dont elle tire son nom. La seconde génération est présentée à la presse sur la Côte d'Azur en juillet 1959. Son style, qui s'inspire sans complexe de celui de la Ford Thunderbird, va contribuer à son succès commercial, en particulier auprès de la clientèle féminine. Son dessin est l'œuvre de Kenneth Howes, un styliste qui a fait ses classes dans les bureaux de Raymond Loewy avant de travailler au centre de design de Ford à Dearborn ... Certains considèrent l'Alpine comme manquant de " virilité ", à l'image de la Simca 1000 Coupé ou de la Renault Caravelle en France. Modernisée au fil de cinq séries successives, sa carrière s'achève en janvier 1968 après une production de 69 251 exemplaires.

Sunbeam Alpine - Copyright DKW est fondée en 1919 pour fabriquer des motocyclettes. En 1928, la marque sort sa première voiture à essence de ses ateliers de Spandau près de Berlin. Jusqu'en 1939, DKW produit des automobiles économiques équipées de moteurs à deux-temps. En 1932, la marque est intégrée au groupe Auto Union, qui comprend déjà Horch, Wanderer et Audi. Le 1er janvier 1958, ce groupe passe sous le contrôle de Daimler Benz. Une nouvelle usine est construite à Ingolstadt. Cette même année 1958, DKW décide de proposer une voiture de sport, dont l'assemblage sera confié à Baur. Fidèle à son savoir-faire, le constructeur dote la nouvelle DKW Auto Union 1000 SP d'un moteur deux-temps 3 cylindres, 981 cm3 et 55 ch. L'inspiration américaine de la Thunderbird de 1957 apparaît au travers des lignes de la petite sportive germanique : visières de phares, calandre chromée, pare-brise panoramique, toit à l'apparence d'un hard-top, ailerons, teintes de carrosserie ... Son habillage semble pourtant un peu surdimensionné si l'on s'en tient à l'étroitesse de ses voies. Une version 1000 SP Cabriolet est commercialisée en 1960. Un total de 6 640 exemplaires, coupés et cabriolets confondus, sont vendus jusqu'en 1965.

DKW Auto Union 1000 SP - Copyright La première Simca 8 Sport est commercialisée en 1948, sa production étant assurée par Facel. En 1952, elle évolue pour devenir la Simca 9 Sport, adoptant le châssis de l'Aronde et subissant d'importantes retouches esthétiques. Simca présente une nouvelle génération de voitures sportives au Salon de Paris 1956. A l'image de la Sunbeam Alpine et de la DKW, le cabriolet Océane et le coupé Plein Ciel s'inspirent des productions américaines récentes, notamment de la Ford Thunderbird. Le nom " Plein Ciel " fait référence à son pare-brise panoramique, une première pour un grand constructeur français. Comparées à la Thunderbird, l'Océane et le Plein Ciel affichent des formes plus douces, offrant un compromis réussi entre les styles américain et italien. Simca vise la clientèle féminine aisée des beaux quartiers, séduite par le style très tendance de ces voitures, malgré leur prix élevé. Elles se distinguent également par leurs couleurs vives. Bien que cette production ne représente que 2 % de l'activité de Simca, ces sportives contribuent grandement à la notoriété de la marque. Produites sans modification majeure jusqu'à la fin de 1961, elles sont finalement concurrencées par des modèles plus modernes comme la Renault Floride et le cabriolet Fiat 1200.

Simca Plein Ciel - Copyright Mercedes Classe S - SsangYong Chairman Depuis les années 50, la Classe S est au sommet de la gamme des berlines Mercedes. La sixième génération, type W140, présentée en 1991 au Salon de Genève, se distingue par son allure imposante et son équipement exceptionnel. Elle prend ses distances avec une concurrence grandissante en se rapprochant des standards de Rolls-Royce. Cette voiture intègre des équipements hors normes pour l'époque, comme le double vitrage (une première mondiale), des sièges avant avec sept moteurs, ou encore une climatisation double. Disponible avec un empattement normal (version SE) ou long (version SEL, avec 10 centimètres de plus), la gamme est couronnée par la version 600. Celle-ci est équipée d'un impressionnant V12 de 408 ch, un concentré des dernières avancées techniques. C'est à l'époque le plus gros moteur jamais monté sur une voiture de série, bien que sa vitesse maximale soit volontairement limitée à 250 km/h. Le revers de la médaille est son poids, la voiture atteignant près de 2,2 tonnes. Tout au long de sa carrière, la Classe S de cette génération souffre de son image de " panzer " en raison de son esthétique massive, ce qui la marginalise face à une concurrence qui a refusé le jeu de la surenchère. A l'aube du troisième millénaire, le luxe ostentatoire, le gabarit et le poids de la voiture sont passés de mode. C'est pourquoi la septième génération, présentée au Mondial de l'Automobile 1998, est plus légère, plus sobre en termes de style, mais aussi plus performante et plus confortable que son aînée.

Mercedes Classe S type W140 - Copyright SsangYong est un immense groupe coréen fondé en 1939 dont les activités dans le commerce et l'industrie sont extrêmement variées. C'est en reprenant Dong-A-Motor en 1986 que le groupe s'intéresse à l'automobile. La marque se fait remarquer des amateurs en rachetant en 1987 le petit constructeur britannique Panther, et en produisant en Corée la Panther Kallista. SsangYong signe en 1991 un accord avec Mercedes qui prévoit un transfert de technologie et une aide à la conception de véhicules utilitaires légers. Ce partenariat donne notamment naissance au 4x4 Musso en 1993, puis au Korando en 1996. Autre fruit de ces accords, la SsangYong Chairman de 1997 s'appuie sur une base de Mercedes Classe E. Elle est initialement équipée d'un 6 cylindres de 3,2 litres et d'une transmission automatique en provenance du constructeur allemand. En retour, Mercedes a demandé à SsangYong de s'abstenir de vendre la Chairman sur des marchés clés comme l'Europe et les Etats-Unis afin d'éviter la concurrence. L'expansion trop rapide de SsangYong dirige la société vers la faillite lors de la crise financière asiatique de 1998. La compagnie est alors rachetée par Daewoo. Ses SUV sont rebadgés aux couleurs du nouveau propriétaire, tandis que la Chairman poursuit sa carrière sous le label SsangYong. La marque SsangYong disparaît momentanément à l'exportation, avant que Daewoo ne connaisse à son tour des difficultés financières. Forte de son succès sur les différents marchés mondiaux avec sa gamme de 4x4 et SUV, SsangYong peut de nouveau s'appuyer sur ses créanciers et retrouve son indépendance vis-à-vis de Daewoo. Ce dernier est absorbé en 2002 par la toute-puissante General Motors. En 2004, la firme chinoise Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC) fait l'acquisition de 49 % du capital de SsangYong.

SsangYong Chairman - Copyright Sunbeam Rapier (Mk 1) - Studebaker La ressemblance entre la Sunbeam Rapier (Mk1) et la Studebaker de 1953 est tout à fait intentionnelle : le design de la petite anglaise s'inspire directement de celui de la grande américaine pour adopter un profil moderne et élégant. Conçue par l'équipe de Raymond Loewy, la Studebaker Champion/Commander, en particulier le célèbre coupé Starliner, est une véritable révolution de l'esthétique automobile. Son design se caractérise par une carrosserie exceptionnellement basse et son profil fuyant unique, où la ligne de toit s'étire en pente douce pour fusionner avec un coffre long et horizontal. Cette silhouette épurée contraste fortement avec les véhicules plus hauts et plus massifs de Ford ou Chevrolet, conférant à la Studebaker une modernité et une élégance indéniables. Cherchant à rompre avec le style traditionnellement conservateur des voitures britanniques, les ingénieurs du groupe Rootes auraient pris la Studebaker Starliner comme modèle pour la Sunbeam Rapier de la fin des années 1950. Une autre source indique que le dessin de cette dernière est issu des studios londoniens de Raymond Loewy. Le résultat est un coupé à la ligne de toit tout aussi élancée et fuyante, qui crée une impression de vitesse et de dynamisme.

Sunbeam Rapier 1955 - Copyright

Studebaker 1953 - Copyright Beijing BJ80 - Mercedes Classe G La ressemblance frappante entre le Beijing BJ80 et le Mercedes Classe G est le résultat de plusieurs facteurs. BAIC (Beijing Auto Industry Corporation) est le partenaire de longue date de Daimler en Chine. Les deux entreprises ont une joint-venture, Beijing Benz, qui fabrique des véhicules Mercedes-Benz pour le marché chinois. Cette collaboration a donné à BAIC une connaissance approfondie de l'ingénierie et du design de Mercedes. L'aspect du BJ80 a été délibérément calqué sur celui du Classe G. BAIC a en effet choisi de s'inspirer de ses formes reconnues pour créer un véhicule tout-terrain robuste et prestigieux pour le marché chinois. Le Classe G, connu pour sa résistance sur les pires terrains et ses capacités hors route, était une source d'inspiration idéale. Cette ressemblance a bien sûr provoqué une réaction de la part de Mercedes-Benz, qui a tenté de freiner le lancement du BJ80. Cependant, en raison de leur partenariat commercial, Daimler n'a finalement pas souhaité se lancer dans un conflit juridique majeur avec BAIC, laissant le BJ80 être commercialisé.

Beijing BJ80 - Copyright

Mercedes G - Copyright Simca 1000 Coupe - Hino Contessa 900 Sprint - NSU Sport Prinz - Fiat 850 Moretti Au début des années 60, alors que l'Aronde est sur le point d'être remplacée par les nouvelles berlines Simca 1000 et 1300/1500, le constructeur français cherche à s'implanter sur le marché des petites voitures sportives. Simca dévoile alors au Salon de Genève 1962 un nouveau coupé, basé sur la plateforme de la Simca 1000. Pour ce projet, Simca met en concurrence Facel et le carrossier italien Nuccio Bertone. Ce dernier l'emporte. A cette époque, Bertone est au sommet de sa forme, ayant récemment recruté un jeune talent nommé Giorgetto Giugiaro, qui travaille sur le design du coupé Simca. Les caisses sont produites en Italie dès l'hiver 1962 avant d'être envoyées à Poissy pour l'assemblage final. Le coupé Simca 1000 ne mise pas sur la sportivité, mais plutôt sur l'élégance de ses lignes épurées et ses larges surfaces vitrées. Son design évite toute extravagance sportive comme des grilles d'aération ou des bandes décoratives. Comme sa concurrente, la Renault Caravelle, il se destine à une clientèle urbaine, souvent féminine, à la recherche d'une voiture raffinée, mais à un prix presque deux fois supérieur à celui de la berline. Commercialisé dans une période de profonds bouleversements pour Simca (prise de contrôle par Chrysler, changements de dirigeants), le coupé 1000 n'est pas une priorité. Bien que la voiture bénéficie d'un vaste réseau de concessionnaires, ses ventes restent très décevantes jusqu'en 1967. Pour répondre à la demande d'un modèle plus performant, capable de rivaliser avec des sportives comme la Renault 8 Gordini, Simca lance en mai 1967 le coupé 1200 S, un modèle nettement plus sportif.

Simca 1000 Coupé - Copyright En 1935, une loi japonaise sur l'industrie automobile ferme les frontières aux constructeurs américains Ford et Chevrolet. Cette mesure a pour double objectif de réduire le déficit commercial du pays et de favoriser l'émergence d'une industrie nationale. C'est dans ce contexte que des constructeurs comme Toyota, Nissan, Isuzu et Hino voient le jour. A cette époque, la production se concentre essentiellement sur les véhicules utilitaires et les poids lourds, les automobiles de tourisme restant marginales. Après la guerre, Hino contribue à la reconstruction de l'économie japonaise en fabriquant des camions et des autobus. En 1953, un accord de licence avec Renault lui permet d'assembler la 4 CV au Japon. En 1959, la gamme est complétée par la Contessa 900. Si ses lignes rappellent l'Alfa Romeo Giulietta, sa mécanique en porte-à-faux arrière est directement héritée de la 4 CV. Manquant de notoriété à l'étranger, Hino peine à s'exporter et fait appel à un designer italien de talent, Giovanni Michelotti. En 1962, il conçoit une élégante carrosserie de coupé aux formes fuselées pour la Contessa 900, baptisée Contessa 900 Sprint. Ce nom " Sprint " est un clin d'œil appuyé à Alfa Romeo. La mécanique est retravaillée par Nardi, qui y installe aussi un volant de sa conception pour lui donner un peu plus de puissance. Le moteur, toujours dérivé de la 4 CV Renault, développe 45 ch, ce qui propulse ce charmant coupé à 140 km/h. Les quelques unités produites en Italie ne seront jamais exportées et resteront en Europe.

Hino Contessa 900 Sprint - Copyright L'histoire de NSU débute en 1873 avec une fabrique de machines à coudre, qui s'oriente rapidement vers la production de bicyclettes en 1886, puis de motos en 1900 et enfin d'automobiles en 1905. L'usine est déplacée à Neckarsulm, qui devient le siège historique de l'entreprise. En 1928, NSU abandonne la production automobile en cédant son usine à Fiat, pour se concentrer sur les motos, un secteur où la marque devient même le leader mondial au milieu des années 50. Après la guerre, la demande croissante de voitures populaires pousse NSU à se réintéresser au secteur automobile. Parallèlement, le marché des deux-roues est en déclin car de nombreux ménages peuvent désormais s'offrir une voiture. En 1957, NSU adopte la configuration " tout à l'arrière " et lance la petite Prinz, animée par un moteur bicylindre de 583 cm3. Le succès est immédiat. Pour compléter sa gamme, NSU fait appel à Bertone afin de concevoir un coupé léger destiné à une clientèle féminine. C'est ainsi que la Sport Prinz est présentée en 1959. Son design, se distingue par une face avant toute en rondeurs, un pare-brise légèrement panoramique, de petits ailerons d'inspiration américaine et une partie arrière en pente douce. À cette époque, le design chez Bertone est sous la houlette de Franco Scaglione. Le coupé Sport Prinz sera maintenu en production jusqu'en 1968.

NSU Sport Prinz - Copyright Né dans une famille modeste et orphelin à l'âge de huit ans, Giovanni Moretti devient mécanicien pour motos dès l'adolescence. Après avoir ouvert son propre atelier de réparation à Turin en 1926, il se lance dans la production de motos et, pendant la Seconde Guerre mondiale, d'utilitaires électriques. A la fin de la guerre, pour répondre à la forte demande de véhicules économiques, Moretti se lance dans la production de la Cita, sa première voiture, bien que sa production reste modeste. Avec la relance économique de l'Italie, Moretti comprend qu'il doit évoluer. Face à la concurrence de géants comme Fiat, il ne peut rivaliser sur les coûts de production. Il se positionne alors sur le marché du haut de gamme en proposant des voitures mieux finies que celles de Fiat, dont certaines sont habillées par des carrossiers de renom tels que Giovanni Michelotti ou Zagato. En quelques années, Moretti s'impose comme un constructeur à part entière, se hissant même au quatrième rang des fabricants italiens derrière Fiat, Lancia et Alfa Romeo. Malgré cette progression, sa production demeure très marginale. Fiat met fin à l'aventure de Moretti en tant que constructeur indépendant en proposant un accord. En échange de l'arrêt de sa production de modèles complets, Fiat confie à Moretti l'assemblage de carrosseries originales que ce dernier peut signer de son nom. Ainsi, durant les vingt années suivantes, Moretti se spécialise dans la création de carrosseries élégantes montées sur des châssis Fiat. Le coupé Fiat 850 présenté ici est l'une de ces réalisations, et il s'inscrit dans la lignée des coupés Simca, NSU et Hino.

Fiat 850 Moretti - Copyright La similarité stylistique entre ces quatre coupés — la Simca 1000 Coupé, la Hino Contessa 900 Sprint, la NSU Sport Prinz et la Fiat 850 Moretti — s'explique par la forte influence de l'école italienne de design automobile du début des années 1960. A cette époque, de nombreux constructeurs européens et japonais qui manquent d'expertise en interne font appel aux grands carrossiers italiens, les carrozzeria, pour donner une touche d'élégance à leurs modèles. C'est le cas de Bertone, qui a conçu la NSU Sport Prinz (dessinée par Franco Scaglione) et le coupé Simca 1000 (travaillé par un jeune Giorgetto Giugiaro), mais aussi de Giovanni Michelotti, qui a dessiné la Hino Contessa 900 Sprint. Même Moretti, autrefois constructeur indépendant, s'est spécialisé dans la production de carrosseries élégantes pour Fiat. Ces designers partagent une vision commune : des lignes épurées et tendues, des proportions équilibrées et de larges surfaces vitrées, un style sobre qui se distingue de l'extravagance américaine de l'époque. Cette communauté de designers et de carrossiers a ainsi imposé un style créant une ressemblance frappante au-delà de leurs origines nationales. Cadillac Jacqueline - Peugeot 204 La Cadillac Jacqueline, dévoilée au Salon de Paris en 1961, est un concept car unique qui incarne la collaboration entre le luxe américain et l'élégance italienne de Pininfarina. Nommée en hommage à Jacqueline Kennedy, cette voiture rompt radicalement avec le style extravagant de l'époque, délaissant les ailerons et l'excès de chrome pour adopter des lignes pures et fluides. Sa face avant est particulièrement remarquable : son design simple et son pare-chocs fin et droit préfigurent l'esthétique qui caractérisera des modèles européens bien plus tard. On y voit une ressemblance frappante avec la future Peugeot 204, elle aussi dessinée par Pininfarina, notamment dans la finesse de la calandre et l'intégration discrète des phares, prouvant que ce concept-car a servi de véritable source d'inspiration pour le style automobile des années à venir.

Cadillac Jacqueline par Pininfarina - Copyright

Peugeot 204 Cabriolet - Copyright FNM Onça - Ford Mustang La FNM (Fabrica Nacional de Motores) Onça est une voiture de sport brésilienne produite entre 1966 et 1968 en très petit nombre. Sa ressemblance avec la Ford Mustang n'est pas une coïncidence, mais le résultat d'un choix de design délibéré. A cette époque, la Mustang, lancée en 1964, est un succès phénoménal aux Etats-Unis. Son style " pony car ", avec son long capot, son arrière court et ses lignes musclées, est extrêmement populaire. Cependant, il ne s'agit pas d'une copie conforme. L'Onça est conçue sur un châssis d'Alfa Romeo 2000. Sa face avant, notamment ses phares et sa calandre, présente des différences notables, mais ses proportions générales, le design de ses flancs et la ligne de son toit rappellent indéniablement la Mustang. Cette approche permet à FNM de proposer une voiture d'aspect moderne et désirable, tout en utilisant une plateforme technique existante et en évitant des coûts de développement trop importants.

Fabrica Nacional de Motores Onça - Source : https://www.autoevolution.com

Ford Mustang - Copyright Chevrolet Bel Air, 1955 - Ford USA, 1955 - Opel Kapitän, 1958 - Ford Taunus 17 M, 1957 - Humber Hawk, 1957 - Simca Trianon, 1956 - Holden Special, 1961 - Prince Skyline, 1957 - Nissan Cedric 1960 L'année 1955 marque une rupture majeure dans l'histoire du design automobile américain. Trois des plus grandes marques populaires, Chevrolet, Ford et Plymouth, lancent de nouvelles lignes de véhicules qui rendent leurs modèles précédents instantanément démodés. Avant cela, les Chevrolet étaient des voitures discrètes, élégantes et fiables, considérées comme un achat de raison pour la famille. Ford partageait une philosophie similaire avec son éternel rival. En 1955, chez Chevrolet, les lignes deviennent plus rectilignes et plus basses, intégrant parfaitement les ailes arrière. Le capot perd son bossage pour s'aligner avec les ailes, et la calandre rappelle celle des Ferrari. Le pare-brise devient panoramique. Ces nouveaux modèles paraissent plus représentatifs de leur époque, et bien qu'il n'y ait pas d'augmentation significative des prix, posséder un modèle 1955, qu'il soit de chez Chevrolet, Ford ou Plymouth, valorise son propriétaire. La rupture avec les formes arrondies des années précédentes est évidente, et cette année marque le début d'une inflation dans la démesure stylistique qui atteindra son apogée en 1959. Mais pourquoi une telle rupture en 1955 ? La Seconde Guerre mondiale est terminée, mais un autre conflit, la guerre de Corée, s'est achevé en juillet 1953 et a mis un temps en berne l'appétit de consommation américain. Après ces années difficiles, la situation économique redevient florissante. La frénésie de consommation n'a plus de freins, et les constructeurs automobiles entendent bien profiter de cette conjoncture très favorable. La nouvelle gamme Chevrolet est présentée le 12 octobre 1954 et devient rapidement la voiture de la jeunesse. En coulisses, Harley J. Earl, le directeur du design de General Motors, supervise le projet. L'autre atout majeur de cette Chevrolet est son tout nouveau moteur V8. Les ingénieurs, sous la direction d'Ed Cole, ont conçu un moteur compact, léger et puissant, à des années-lumière de la précédente version de 1919. Avec ses nouveaux modèles, Chevrolet s'empare de 25 % du marché américain en 1955. La voiture évolue par petites touches en 1956 et 1957 avant d'être totalement repensée en 1958. Les amateurs de belles américaines considèrent depuis toujours les millésimes 1955, 1956 et 1957 comme les meilleurs de la marque.

Chevrolet Bel Air, 1955 - Copyright Ford USA présente sa gamme 1955 en novembre 1954, un mois après Chevrolet. Les voitures de Dearborn adoptent les mêmes traits stylistiques que leur concurrente, notamment des lignes tendues, des phares sous visières, un pare-brise panoramique et des ailerons arrière. Ce style est supervisé par Franck Hershey, à qui l'on doit également la mythique Thunderbird, dévoilée la même année. La gamme de Ford se compose de trois séries par niveau de finition croissant : Mainlane, Customline et Fairlane. Chaque série est proposée avec un choix de moteur (6 cylindres ou V8) et différentes carrosseries. C'est l'euphorie chez Ford, dont les chiffres de vente n'ont jamais été aussi bons depuis 1923. Pour l'année modèle 1955, 1 451 157 voitures sortent des chaînes du constructeur de Détroit. Le modèle 1956 ne bénéficie que de légères retouches. En revanche, Ford propose un design largement remanié pour 1957, avec des lignes plus basses et plus longues, des ailerons encore plus prononcés et un montant de pare-brise incliné vers l'arrière.

Ford Fairlane, 1956 - Copyright Constructeur automobile depuis 1898, Opel passe sous le contrôle de General Motors en 1929, rejoignant ainsi la marque britannique Vauxhall, rachetée en 1925. En s'implantant sur le Vieux Continent, le géant américain suit la stratégie de Ford, déjà présent en Europe depuis la fin de la Première Guerre mondiale. La première Opel Kapitän, déjà d'inspiration américaine, date de 1938. Le modèle réapparaît en 1948, puis est modifié en 1951, 1953, 1958 et 1959. La cinquième génération, commercialisée à partir de 1958, hérite de l'esthétique de ses cousines Chevrolet avec des ailerons et des pare-brise panoramiques. Plutôt qu'un puissant V8, elle est équipée d'un vieux six cylindres, résistant mais peu performant. Cette fréquence de restyling est une pratique typiquement américaine, qui n'est pas habituelle en Europe. Seuls Simca en France, Vauxhall au Royaume-Uni et les marques allemandes Ford et Opel l'appliquent. Ces changements fréquents de design leur permettent de compenser, pour un temps, l'absence de véritables nouveautés. L'Opel Kapitän n'a pas la prétention d'être la meilleure de sa catégorie, un rôle qu'elle laisse volontiers à ses concurrentes, BMW ou Mercedes. Opel mise plutôt sur la simplicité de conception, la fiabilité et la qualité de fabrication, le tout à un prix plus attractif que celui de ses rivales. L'acheteur d'une Kapitän est a priori peu sensible à l'image de marque et recherche avant tout une voiture pratique. Après un restyling en 1959, cette carrosserie reste au catalogue jusqu'en 1963.

Opel Kapitan, 1958 - Copyright En 1955, Ford France se retire du marché hexagonal en cédant sa filiale au groupe Simca. Dès lors, le constructeur américain concentre ses efforts sur ses usines allemandes et britanniques. C'est ainsi que la Taunus 17 M de 1957 contribue largement au succès de Ford en Europe à la fin des années 50. Son style, un peu baroque, s'inspire ouvertement des récentes créations de sa maison mère à Dearborn. L'habitacle se veut aussi séduisant que l'extérieur, avec ses selleries bicolores, ses sièges inclinables et une instrumentation riche. Ford s'assure que sa Taunus 17 M ne vieillit pas. Dès 1960, une nouvelle version arrive sur le marché. Son style résolument moderne annonce clairement l'arrivée d'une nouvelle décennie. La Taunus continuera d'évoluer très régulièrement, année après année, jusqu'en 1983, où elle cède sa place à la Sierra.

Ford Taunus 17M, 1957 - Copyright Fondée en 1868 par Thomas Humber, l'entreprise éponyme traverse une période difficile à la fin des années 1920. En 1928, elle est intégrée au groupe de William et Reginald Rootes, qui deviendra un véritable empire de l'industrie automobile britannique en y ajoutant également les marques Hillman, Sunbeam et Commer. En 1932, les frères Rootes prennent le contrôle total de leur groupe et mettent en place une politique de " badge engineering ". Les marques Hillman, Sunbeam et Humber se partagent les mêmes bases techniques tout en ayant des carrosseries et des positionnements distincts. Hillman cible la classe moyenne, Sunbeam les amateurs de voitures sportives et Humber, la bourgeoisie désireuse d'une voiture luxueuse, mais à un prix plus accessible que celui d'une Rolls-Royce, d'une Bentley ou d'une Alvis. Jusqu'en octobre 1957, le style Humber reste très classique et conventionnel. La marque britannique innove alors en adoptant un design directement inspiré des voitures américaines. Les nouvelles Humber arborent ainsi les codes stylistiques de l'époque : lignes basses et rectilignes, ailes arrière intégrées, capot plat, pare-brise et lunette arrière panoramiques, ainsi que des phares placés en bout d'ailes. Cette influence américaine se heurte à un habitacle qui demeure profondément britannique, avec ses placages en noyer et ses cuirs de qualité. Ce mélange de styles crée un véhicule unique en son genre, une sorte de voiture hybride " anglo-américaine ".

Humber Hawk, 1957 - Copyright Dès 1947, Ford tente de relancer ses ventes en France avec la Ford Vedette, une berline populaire. Cependant, malgré ses qualités, le modèle peine à trouver son public face à la concurrence des constructeurs français. La situation financière de la filiale française de Ford, Ford SAF, se dégrade, et son avenir devient incertain. Pour survivre, l'entreprise se rapproche de Simca, un constructeur en pleine ascension. En 1954, un accord est signé. Ford cède à Simca son usine française de Poissy et sa nouvelle Vedette en fin d'étude, en échange d'actions. L'opération permet à Ford de se retirer du marché français, tout en devenant un actionnaire important de Simca. De son côté, Simca acquiert des installations industrielles modernes et une gamme de voitures de plus grande taille. Cette acquisition marque un tournant pour Simca, qui intègre les modèles Ford à sa propre production. La Ford Vedette est alors rebaptisée Simca Vedette. Ford se concentre désormais sur ses usines en Allemagne et en Grande-Bretagne pour sa présence européenne. Le design de la Simca Vedette 1955 est un exemple éloquent de l'influence américaine sur l'automobile européenne de l'après-guerre. Ce modèle rompt radicalement avec les lignes sobres et arrondies des voitures françaises de l'époque en adoptant des codes stylistiques tout droit venus des Etats-Unis. La carrosserie s'allonge et s'abaisse, arborant pour la première fois des ailerons arrière. Le pare-brise panoramique, autre caractéristique typiquement américaine, agrandit l'habitacle et renforce l'impression de modernité. Ce nouveau style audacieux, bien que d'origine américaine, permet à Simca de positionner la Vedette comme une berline moderne sur le marché français.

Simca Trianon, 1956 - Copyright Durant les années 1920, la société Holden se spécialise dans la production de carrosseries pour les voitures Morris importées en Australie. Avant la Seconde Guerre mondiale, la marque est rachetée par General Motors, devenant ainsi le représentant du constructeur américain sur le continent australien, tout comme Opel en Allemagne et Vauxhall en Grande-Bretagne. Dès 1938, Holden se diversifie en construisant des éléments d'avions militaires. Lorsque les Etats-Unis entrent dans le conflit, toute production civile est suspendue au profit de l'effort de guerre. A la fin de l'année 1943, le PDG d'Holden annonce son ambition de transformer la firme en un constructeur à part entière, et non plus en un simple assembleur. Le gouvernement australien soutient ce projet, souhaitant promouvoir une industrie automobile nationale. La première Holden d'après-guerre est imaginée en Australie mais finalisée aux Etats-Unis. Elle sort des chaînes le 5 avril 1948. Son style est un mélange d'inspiration britannique et américaine, ce qui lui donne un caractère hybride. C'est seulement à partir de 1956 que le design des Holden s'inspire ouvertement et sans retenue des productions américaines. Cette tendance se confirme avec le modèle FE, puis avec la FC de 1958 et la FB de 1960.

Holden Special, 1961 - Copyright L'histoire du constructeur automobile Prince commence avec la création de la Tachikawa Aircraft Company en 1947, une entreprise japonaise issue d'un fabricant d'avions militaires d'avant-guerre. Avec l'interdiction de produire des aéronefs après la Seconde Guerre mondiale, l'entreprise se reconvertit dans l'automobile et les véhicules électriques sous le nom de Tama Motor Company. En 1952, la compagnie se lance dans la production de véhicules à essence. Elle adopte alors le nom de Prince Motor Company en l'honneur du prince héritier Akihito, qui deviendra l'empereur du Japon en 1989. Ce changement de nom vise à conférer une image plus noble et prestigieuse à la marque. Lancée en 1957, la première génération de la Prince Skyline (nom de code ALSI-1) est une berline qui s'inspire clairement des voitures américaines de l'époque. Son style se caractérise par des lignes fluides, des chromes abondants sur les flancs et une légère courbure du capot, des éléments qui rappellent les designs américains des années 50, notamment ceux de la General Motors. Le modèle est une voiture de luxe pour le marché japonais, un positionnement que Prince Motor Company veut renforcer en s'inspirant des références occidentales.

Prince Skyline, 1957 - Copyright Après la Seconde Guerre Mondiale, Nissan se concentre principalement sur les véhicules utilitaires et les petites voitures, mais elle s'inspire déjà du design et de la technologie occidentaux. La marque produit sous licence, notamment avec le constructeur britannique Austin Motor Company. Cette collaboration lui permet d'acquérir un savoir-faire précieux en matière de production et de design. La première génération de la Nissan Cedric apparue en 1960 se distingue par un design fortement inspiré des productions américaines. Ses lignes carrées, sa calandre imposante et son abondance de chrome rappellent les modèles de Chevrolet ou de Ford. Ce style, typique de la seconde moitié des années 1950, est conçu pour séduire une clientèle japonaise en quête de modernité et de prestige. La Cedric est proposée en plusieurs versions, y compris des berlines, des breaks et même un cabriolet. Elle est dotée de moteurs quatre et six cylindres et se positionne comme un véhicule spacieux et confortable.

Nissan Cedric, 1960 - Copyright Mercedes Classe E W210 - Jaguar S Type - Kia Opirus La Mercedes Classe E W210, présentée le 23 juin 1995, est connue pour son esthétique de rupture, qui a profondément divisé à sa sortie. Après des décennies de lignes carrées et sobres, le designer Bruno Sacco a choqué le public avec un concept audacieux : l'abandon du phare rectangulaire au profit de quatre optiques rondes et distinctes. Ce visage de la voiture procure une fluidité inattendue à la face avant. Le design, tout en rondeurs et en courbes, s'éloigne du classicisme rigoureux de la marque pour embrasser une esthétique plus baroque et contemporaine. Cette série sera produite à 1 350 130 exemplaires jusqu'en novembre 2001.

Mercedes Classe E. Copyright La berline Jaguar S-Type est présentée au salon de Birmingham en octobre 1998. Elle constitue la première étape d'un plan d'expansion ambitieux qui vise à faire passer les ventes annuelles de 50 000 véhicules en 1998 à plus de 200 000 en 2002. Pour la première fois depuis les années 60, la gamme Jaguar se compose de trois modèles : la XJ, la XK et la S-Type. Plus abordable que les autres modèles de la marque, la S-Type vise à attirer une nouvelle génération de clients. Fait notable, près de 90 % de ses acheteurs proviennent de marques concurrentes. Son style est un exemple parfait de design néo-rétro. Il puise directement son inspiration dans les lignes de la Jaguar S-Type des années 1960, se caractérisant par une calandre ovale imposante, des phares ronds et séparés, ainsi qu'une ligne de toit haute et bombée.

Jaguar S Type. Copyright Kia, qui a commencé à produire des berlines de luxe avec la Potentia en 1992, puis l'Enterprise en 1997, cherche à se forger une crédibilité dans le haut de gamme pour se défaire de sa réputation de constructeur de petites voitures bon marché. C'est dans cette optique qu'est lancée l'Opirus en 2003, un modèle qui doit incarner le fleuron de la marque. Le design de cette grande berline de 4,98 mètres est audacieux et ne passe pas inaperçu. Les designers avouent s'être inspirée du style néo-rétro européen. Son esthétique, avec ses doubles optiques rondes à l'avant, évoque directement la Mercedes Classe E W210 et la Jaguar S-Type. Malgré un équipement très généreux pour son prix, l'Opirus connaît un succès très modeste en France. Le public, très attaché à l'image de marque, peine à considérer Kia comme un concurrent crédible sur ce segment. En janvier 2007, une nouvelle version de l'Opirus est lancée. Plus longue, plus légère et plus aérodynamique, elle arbore une face avant redessinée pour corriger certains défauts stylistiques.

Kia Opirus, 2007 - Copyright Austin Morris 1100 - Autobianchi Primula L'Austin Morris 1100 et l'Autobianchi Primula sont comparables pour leur architecture mécanique révolutionnaire qui a redéfini le design automobile de l'époque. Ces deux voitures ont marqué un tournant en adoptant la configuration du moteur transversal et de la traction avant. Ce choix technique a permis un gain d'espace considérable, rendant l'habitacle et le coffre beaucoup plus spacieux pour un gabarit extérieur compact. Ces innovations ne sont pas le fruit du hasard : Dante Giacosa, l'ingénieur en chef de Fiat, s'est inspiré du travail de Sir Alec Issigonis, le concepteur de la 1100. Tout comme la Mini avant elle, la 1100 a prouvé que cette architecture était à la fois viable et avantageuse. Ces deux modèles ont également servi de " laboratoires " pour leurs constructeurs respectifs. La British Motor Corporation (BMC) a fait de l'Austin Morris 1100 un projet majeur avec une descendance nombreuses, tandis que Fiat a utilisé sa filiale Autobianchi pour tester et valider cette nouvelle technologie avant de la généraliser sur ses modèles grand public, comme la Fiat 128.

Austin 1100. Copyright

Autobianchi Primula berline quatre portes. Copyright Chrysler USA - Chrysler France - Chrysler UK - Chrysler Australia Le style " fuselage styling ", une tendance de design automobile, émerge à la fin des années 1960 aux Etats-Unis et se diffuse ensuite en Europe et en Australie grâce à l'influence du groupe Chrysler. Le mot " fuselage " fait référence à la silhouette d'un avion, avec ses formes bombées et fluides qui s'étirent sur toute la longueur du véhicule, créant une impression d'unité et de mouvement. Cette tendance est initiée par Chrysler Corporation pour ses modèles de grande taille à partir de 1969. La philosophie est de remplacer les lignes angulaires et les ailerons des années précédentes par une carrosserie aux courbes douces et continues. La ceinture de caisse est plus haute, les flancs sont lisses et arrondis, et la surface vitrée semble s'intégrer dans le corps de la voiture. L'idée est de donner l'impression que la carrosserie s'enroule autour de l'habitacle, comme un cockpit d'avion. Les pare-chocs, souvent imposants, et les calandres rectangulaires sont intégrés au design, tandis que les phares sont parfois masqués.

Plymouth Sport Fury, 1970 - Collection ALR Parmi les exemples les plus marquants, on trouve la gamme Chrysler, les Newport, New Yorker et 300, de 1969 à 1973, mais aussi la Dodge Polara et la Plymouth Fury de la même époque. Ces voitures se distinguent par leur allure massive et leurs proportions généreuses. Le style est épuré, sans fioritures, et les détails se concentrent principalement à l'avant et à l'arrière. L'influence du " fuselage styling " se fait sentir en Europe à mesure que Chrysler prend le contrôle de ses filiales. En France, la Simca devient Chrysler France et lance en 1970 les Chrysler 160, 180 et 2 Litres. Conçues à Poissy et dessinées en Angleterre par l'équipe de Roy Axe, ces berlines incarnent parfaitement ce style à l'échelle européenne. Les lignes sont douces, la ceinture de caisse est haute, et la surface vitrée réduite donne un aspect un peu pataud à la voiture, très éloigné des canons esthétiques français de l'époque. Le public et les concessionnaires sont déçus par ce design perçu comme terne et américanisé, loin des formes élancées des Simca 1501. C'est un échec commercial en France, même si la voiture se vend mieux à l'exportation.

Chrysler 2 Litres / 1610 - Collection ALR Au Royaume-Uni, le même style est appliqué à un modèle de classe moyenne, la Hillman Avenger. Lancée en 1970, elle est également influencée par les lignes " fuselage ", avec une carrosserie lisse et une ceinture de caisse montante.

Hillman Avenger - Source : https://en.wheelsage.org L'Australie voit également apparaître ce style via les modèles produits par Chrysler Australia. Le design " fuselage " est notamment adopté pour la Valiant VH de 1971, une grande berline conçue pour le marché local. Plus tard, une version australienne de la Chrysler 2 Litres européenne, baptisée Chrysler Centaura, est commercialisée à partir de 1975 avec des motorisations plus puissantes qu'en Europe. Là encore, le style " fuselage " est bien présent, avec des lignes fluides et une carrosserie unie.

Chrysler Valiant VH, 1971 - Source : https://en.wheelsage.org Zhonghua Junjie - BMW Série 3 La Zhonghua Junjie, également connue sous le nom de Brilliance BS4, est une berline compacte conçue par le studio Pininfarina et produite par le constructeur chinois Brilliance Auto. Son lancement en 2006 a immédiatement soulevé des comparaisons avec la BMW Série 3, en raison de son design qui s'inspirait clairement des lignes épurées et sportives des générations E46 et E90. Cette similitude n'est pas un hasard, car elle s'inscrit dans le contexte du partenariat de coentreprise entre Brilliance et BMW. Bien que la Junjie ait emprunté son style à la berline allemande pour capitaliser sur l'image de marque de BMW, cette ressemblance est purement esthétique. Sur le plan technique, les deux véhicules sont fondamentalement différents. La Junjie est une traction avant équipée de moteurs d'origine Mitsubishi, tandis que la BMW Série 3 est une propulsion, réputée pour sa dynamique de conduite.

Zhonghua Junjie - Copyright Face à cette situation, la réaction de BMW a été empreinte de pragmatisme plutôt que de confrontation. L'entreprise allemande a toléré la situation, car Brilliance n'était pas un simple imitateur, mais un partenaire stratégique indispensable pour s'implanter sur le marché chinois. Dans le cadre de leur coentreprise, BMW a pu produire ses modèles localement et a partagé son expertise technique avec son partenaire. L'emprunt de design a donc été perçu comme un sous-produit de cette collaboration mutuellement bénéfique, permettant à Brilliance de rehausser son image tout en servant les intérêts de BMW en Chine. La législation chinoise plus souple de l'époque sur la propriété intellectuelle a également renforcé la position de BMW de privilégier la coopération sur l'affrontement. Malgré son rôle important pour Brilliance en tant que modèle à succès sur le marché intérieur, les ambitions d'exportation de la Junjie vers l'Europe ont été freinées par des préoccupations en matière de sécurité, notamment après les mauvais résultats de crash-tests de la Brilliance BS6. La production de la Junjie a cessé en 2014, mais elle reste un exemple de la stratégie de l'industrie automobile chinoise de l'époque, qui combinait des partenariats internationaux avec des designs inspirés, tout en essayant de se développer à l'international.

BMW Série 3 - Copyright Shuanghua SCEO - BMW X5 La SCEO est un SUV du constructeur chinois Shuanghuan Auto, produit entre 2005 et 2011. SCEO est l'acronyme de " Sports Car, Executive Officer ". Ce choix de nom reflète l'ambition de cet industriel de créer un véhicule qui combine les aspects d'un SUV sportif (Sports Car) avec le luxe et le statut d'un véhicule pour cadres dirigeants (Executive Officer). Le SCEO est devenu célèbre à cause de la controverse qu'il a générée de par sa ressemblance troublante avec la BMW X5 " E53 " de première génération. Lancée en Chine, la SCEO a rapidement été exportée vers de nombreux pays, y compris en Europe. Le profil et l'arrière du véhicule chinois semblent être une copie presque exacte du design allemand, ce qui a provoqué une réaction immédiate de BMW. Le constructeur bavarois a porté l'affaire devant les tribunaux dans plusieurs pays pour faire interdire la vente de la SCEO, accusant Shuanghuan de contrefaçon et d'atteinte à ses droits de propriété intellectuelle. Les résultats de ces poursuites judiciaires ont été contrastés. En Allemagne, la justice a donné raison à BMW et a interdit la commercialisation de la SCEO. Cependant, en Italie, la décision a été différente, puisque la cour a statué que le véhicule chinois ne constituait pas une copie du X5, permettant ainsi sa vente sur le territoire italien. Cette affaire est devenue un cas d'étude des défis liés à la propriété intellectuelle dans l'industrie automobile mondiale, en particulier face aux pratiques de " clonage " de certains constructeurs chinois.

Shuanghuan SCEO - Copyright

BMW X5 - Copyright Fondée en 1988, Shuanghuan a gagné en notoriété en se spécialisant dans les SUV et les citadines à bas coût, en s'inspirant fortement des designs de marques étrangères pour percer rapidement. Cette stratégie a permis à Shuanghuan d'attirer l'attention non seulement en Chine, mais aussi à l'international, en cherchant à exporter ses véhicules vers l'Europe, notamment en Italie et en Allemagne. La politique de " clonage " a finalement conduit à la perte de Shuanghuan. Les nombreuses poursuites judiciaires intentées par des constructeurs comme BMW et Mercedes-Benz ont terni son image et entravé sa présence sur les marchés d'exportation. Les batailles juridiques ont créé une incertitude et une mauvaise publicité. De plus, l'évolution du marché automobile chinois a joué un rôle crucial dans sa chute. A mesure que l'industrie automobile chinoise a mûri, la concurrence est devenue beaucoup plus féroce, avec des constructeurs locaux comme Geely, Chery ou Great Wall qui ont commencé à produire leurs propres designs et à améliorer la qualité de leurs véhicules. Shuanghuan, qui s'appuyait sur une stratégie dépassée et controversée, n'a pas pu suivre le rythme. Le coup de grâce a été porté par le gouvernement chinois. Le 29 février 2016, les autorités ont ordonné la fermeture de Shuanghuan et de douze autres constructeurs automobiles qui ne respectaient pas les normes de production obligatoires pendant deux années consécutives. Ainsi, Shuanghuan Auto a disparu. DearCC EV10 - Opel Adam En 2017, une nouvelle polémique a éclaté autour de la ressemblance troublante entre la DearCC EV10, une petite citadine électrique chinoise, et l'Opel Adam. Dès le premier coup d'œil, il est difficile de nier un certain air de famille. Les proportions générales, la silhouette compacte, la ligne de toit flottante et certains détails de design, comme les montants de pare-brise et les optiques, présentent des similitudes. Bien que la DearCC EV10 ait ses propres caractéristiques, notamment sa motorisation électrique et son intérieur, l'impression de " déjà vu " était indéniable. A l'époque, Opel, alors propriété de General Motors, a rapidement réagi. Le constructeur allemand a publiquement exprimé son étonnement face à cette ressemblance et a laissé entendre qu'il pourrait engager des poursuites judiciaires. Cependant, contrairement à d'autres affaires de "copiage" qui ont traîné en justice, la polémique entre DearCC et Opel semble s'être résolue de manière assez discrète. Il n'y a pas eu de bataille juridique médiatisée et les deux parties ont visiblement cherché à éviter un affrontement public prolongé.

DearCC EV10 - Copyright

Opel Adam - Copyright La DearCC EV10 a continué sa carrière en Chine, où elle a connu un succès relatif en tant que petite citadine électrique abordable. De son côté, Opel a poursuivi la vente de l'Adam jusqu'à la fin de sa production, sans que l'affaire n'ait eu d'impact majeur sur ses chiffres. Si DearCC a subi un certain discrédit médiatique en Occident, cela n'a pas freiné le développement du constructeur sur son marché national. Fondée en 2015, l'entreprise était un acteur émergent sur le marché chinois des véhicules électriques. Elle a lancé d'autres modèles et continué d'attirer des investissements. En 2018, DearCC a fusionné avec une autre start-up chinoise, Neta Automobile (ou Nezha Auto). Cette fusion a permis de consolider les ressources des deux entités afin de mieux faire face à la concurrence intense du marché chinois. Aujourd'hui, DearCC n'existe plus en tant que marque indépendante. Son héritage a été intégré dans l'offre de Neta. Zhanqi 4WD SUV - Jeep Wrangler Le monde du tout-terrain a ses icônes, et la Jeep Wrangler en est une. Avec sa silhouette carrée, sa calandre à sept fentes, ses phares ronds et son design épuré, elle incarne l'aventure et l'authenticité. En Chine, le constructeur BAW propose un modèle qui lui est étrangement familier : le Zhanqi 4WD SUV. Loin d'être une simple coïncidence, cette ressemblance s'inscrit dans une histoire industrielle et un contexte de développement automobile complexes. Pour comprendre cette similarité, il faut remonter le temps. A l'origine, BAW a collaboré avec AMC (American Motors Corporation), qui a plus tard fusionné avec Chrysler, le propriétaire de Jeep. Cette collaboration a donné naissance à la coentreprise Beijing Jeep Corporation dans les années 1980, produisant ensemble des véhicules comme le Jeep Cherokee pour le marché chinois. Cependant, les modèles de BAW ont toujours eu leur propre lignée. Le Zhanqi est une version modernisée et civile du légendaire BAW BJ212, un véhicule utilitaire militaire chinois dont le style a été inspiré par le GAZ-69 soviétique, lui-même influencé par les jeeps de la Seconde Guerre mondiale.

Zhanqi 4WD SUV - Copyright

Jeep Rubicon - Copyright Au fil des décennies, alors que Jeep a fait évoluer son Wrangler pour en faire une machine tout-terrain sophistiquée, BAW a continué de produire des versions du BJ212 et a créé le Zhanqi. Si le BJ212 original partageait l'esprit utilitaire des jeeps, le Zhanqi a adopté un look plus clairement inspiré des codes stylistiques du Jeep Wrangler et de son dérivé plus abouti, le Rubicon. Visuellement, les similitudes entre le Zhanqi et le Wrangler Rubicon sont frappantes : une silhouette cubique aux lignes droites, des montants de pare-brise verticaux, des portes amovibles, et une face avant avec des phares ronds et la calandre à fentes verticales, des signatures du design Jeep. On y retrouve aussi des éléments tout-terrain comme des pare-chocs robustes et des passages de roues proéminents. Cependant, les différences sont fondamentales. Le Zhanqi est un véhicule rustique, conçu pour être simple, robuste et abordable, tandis que le Jeep Wrangler est devenu un véhicule à la fois performant, confortable et doté de technologies modernes. Toyota Land Cruiser - Daihatsu Taft - Toyota Blizzard Le Land Cruiser naît en 1951 avec le prototype Toyota BJ, un véhicule tout-terrain conçu pour un appel d'offres de l'armée japonaise. Bien que ce premier modèle ne soit pas retenu, il sert de base au développement d'une lignée qui va forger sa propre légende. Le nom " Land Cruiser " est adopté en 1954, le positionnant directement comme un concurrent du Land Rover anglais. C'est surtout avec sa série 40, lancée en 1960, que le Land Cruiser conquiert sa réputation de robustesse inégalée. Son design utilitaire et sa mécanique simple en font un allié indispensable sur les terrains les plus rudes en Afrique et ailleurs. Le style, devenu symbolique, reste presque inchangé pendant plus de deux décennies, jusqu'à ce que la série 70 ne prenne le relais en 1984.

Toyota Land Cruiser J40 - Copyright Fondée en 1907 sous le nom de Hatsudoki Seizo Company pour produire des moteurs à gaz, l'entreprise japonaise se lance dans l'automobile avec son premier utilitaire à trois roues dans les années 1930. Après avoir changé de nom pour devenir Daihatsu Motor Company en 1951, elle élargit sa gamme de véhicules. Un partenariat majeur avec Toyota est scellé en 1967, lorsque Toyota prend progressivement une participation majoritaire dans Daihatsu, ouvrant la voie à une collaboration industrielle profonde. C'est dans ce cadre qu'est créé le petit 4x4 Daihatsu Taft en 1974, un véhicule qui incarne l'esprit de robustesse des deux constructeurs.

Daihatsu Taft - Copyright Bien que le Daihatsu Taft ait ses propres caractéristiques, sa ressemblance frappante avec le Toyota Land Cruiser de l'époque n'est pas le fruit du hasard. Les deux véhicules partagent une philosophie de conception similaire, axée sur la simplicité et l'efficacité, avec des lignes carrées et une carrosserie fonctionnelle qui privilégie la capacité tout-terrain. Ce lien est d'autant plus fort que Daihatsu étant désormais une filiale de Toyota, les deux marques partagent des plateformes et des technologies. Le Taft a par ailleurs servi de base au Toyota Blizzard, un autre véhicule tout-terrain commercialisé à partir de 1980, prouvant que cette collaboration industrielle ne se limite pas à un simple échange de designs, mais à un partage concret de l'ingénierie.

Toyota Blizzard - Copyright Packard 1955/1956 - ZIL 111 En 1955, Packard vit une année paradoxale, marquée par un sursaut technique impressionnant au milieu d'un effondrement financier. La fusion récente avec le constructeur en difficulté, Studebaker, se révèle être un fardeau qui épuise les ressources de la nouvelle entité. Malgré ce contexte économique précaire, Packard réalise un exploit technique en abandonnant son ancien moteur en ligne pour un tout nouveau V8 moderne, plus puissant que ses concurrents. Il développe également une nouvelle transmission automatique, la Twin Ultramatic, mais celle-ci, malheureusement, souffre de problèmes de fiabilité qui nuisent à la réputation de la marque.

Packard, 1955 - Copyright Sur le plan commercial, la nouvelle gamme, bien que visuellement réussie, ne parvient pas à attirer les acheteurs. La marque est perçue comme étant en déclin face à des rivaux bien établis. L'offre produit, qui inclut le luxe de la Patrician, le dynamisme de la Caribbean et les modèles plus accessibles de la Clipper, est techniquement solide mais ne trouve pas son public. Incapable de rivaliser avec les réseaux de distribution massifs et les budgets publicitaires de ses concurrents, Packard ne réussit pas à atteindre ses objectifs de vente, confirmant que, malgré ses innovations, son avenir est plus incertain que jamais.

Packard, 1955 - Copyright En 1955, l'Union soviétique se trouve dans une période charnière après la mort de Joseph Staline deux ans plus tôt. C'est le début du dégel de Khrouchtchev, une ère marquée par un assouplissement relatif du régime autoritaire stalinien. Après avoir éliminé ses rivaux politiques, Nikita Khrouchtchev consolide son pouvoir. Sur la scène internationale, la Guerre Froide se poursuit, mais l'URSS cherche à projeter une image de modernité et de puissance industrielle capable de rivaliser avec le bloc capitaliste. Cette quête de prestige se reflète directement dans la production de véhicules de luxe pour son élite dirigeante. La ZIL 111 voit le jour dans ce climat de changement et d'ambition. Khrouchtchev, cherchant à se distancier du style austère et obsolète des limousines staliniennes ZIS-110, souhaite un véhicule qui symbolise une URSS moderne et dynamique. Il ordonne la création d'une nouvelle limousine d'État qui emprunte ostensiblement les codes stylistiques américains des années 1950. C'est un véhicule de près de 6,2 mètres de long, doté d'un design massif caractérisé par un pare-brise et une lunette arrière panoramiques, une calandre imposante et des ailerons proéminents à l'arrière.

ZIL 111 - Copyright La ressemblance de la ZIL 111 avec les Packard de 1955/1956 est si frappante qu'elle ne peut être le fruit du hasard. Les lignes générales, la forme des ailerons, la calandre chromée et les proportions de la carrosserie sont remarquablement similaires. Ces similitudes s'expliquent par le recours à l'espionnage industriel, une pratique courante en URSS pour combler son retard technologique sur l'Occident. Les ingénieurs de ZIL se sont inspirés de modèles américains qu'ils ont pu se procurer. La Packard de 1955/1956, avec son tout nouveau moteur V8, ses vitres électriques et sa climatisation, représentait le summum du luxe et de l'innovation technique, ce qui en faisait une source d'inspiration parfaite pour le régime soviétique soucieux de modernité et de prestige. La ZIL 111 n'a jamais été commercialisée. Sa production, qui a duré de 1958 à 1967, est restée confidentielle, avec seulement quelques centaines d'exemplaires fabriqués. Chaque véhicule était une pièce de prestige, quasiment fabriquée à la main pour les membres les plus éminents du Politburo, des chefs d'État en visite et des dignitaires étrangers. Elle est devenue un symbole de pouvoir, utilisée pour les parades et les cérémonies officielles.

ZIL 111 - Copyright Cette production limitée et contrôlée soulignait la dichotomie entre la doctrine communiste et la réalité d'une élite au pouvoir. La ZIL 111 est finalement remplacée par la ZIL-114, un modèle aux lignes plus sobres, et la fin de l'URSS entraînera le déclin progressif du constructeur, qui symbolisera la fin de cette ère de production de voitures d'Etat. ZIL 111 G - Cadillac Fleetwood En 1963, la ZIL 111 devient ZIL 111 G. Elle adopte une nouvelle carrosserie aux lignes plus droites et aux ailerons de taille réduite, à l'image des Cadillac Fleetwood du début des années 60. Cette mise à jour s'accompagne de la production d'une version cabriolet, la ZIL 111 D, lancée en 1964 et construite en seulement quelques exemplaires pour les défilés officiels. De 1959 à 1967, la production totale de la ZIL 111, toutes versions confondues, n'a atteint que 112 unités.

Cadillac Fleetwood, 1960 - Copyright

ZIL 111 G - Copyright |