|

Copyright. Ce site est gratuit et sans publicité. Je n'en retire aucun bénéfice financier. C'est le fruit d'une démarche totalement désintéressée. Si vous êtes détenteur d'un copyright non mentionné, je vous invite à me contacter. Ce fait est involontaire. Le document en question sera immédiatement retiré. Merci donc pour votre indulgence, pour ce qui n'est qu'un travail amateur. Subaru R-2 - Fiat 850 La Subaru R-2, une voiture compacte japonaise de la famille des " keijidōsha"", est dévoilée au Salon de Tokyo en 1969. Succédant à la rondelette Subaru 360, elle s'en distingue par un design plus moderne et une meilleure habitabilité, tout en conservant un format compact idéal pour les routes étroites du Japon. Ce modèle peut accueillir quatre personnes et est initialement équipé d'un moteur bicylindre à deux temps de 356 cm³, refroidi par air. Dès son lancement, la R-2 rencontre un vif succès, enregistrant 25 000 commandes en un seul mois. Cependant, sa production est de courte durée, en partie à cause de l'apparition de nouvelles normes antipollution et de la concurrence grandissante des véhicules à moteur avant et à traction avant, jugés plus stables. Le modèle est finalement remplacé en 1972 par la Subaru Rex.

Subaru R-2. Copyright La Fiat 850 berline, une petite familiale produite de 1964 à 1971, ne remplace pas directement la Fiat 600, qui poursuit sa carrière en parallèle. Reprenant l'architecture à moteur arrière de sa devancière, elle s'en distingue par un design plus moderne et une meilleure habitabilité, offrant un format deux portes pratique pour la famille. Animée par un moteur quatre cylindres de 843 cm3, elle est initialement proposée en deux versions : la Normale de 34 ch et la Super de 37 ch. Très populaire, sa production s'arrête en 1971, marquant la fin d'une époque pour les Fiat à moteur arrière. Elle cède alors la place à la Fiat 127, une voiture à traction avant au concept révolutionnaire pour le constructeur.

Fiat 850. Copyright La perception que la Subaru R-2 et la Fiat 850 se ressemblent découle de leur appartenance à une même philosophie de conception, très répandue pour les petites voitures à moteur arrière de la fin des années 1960. Bien qu'elles soient issues de pays et de constructeurs différents, ces deux modèles partagent une architecture technique et des choix esthétiques qui leur confèrent une silhouette similaire. Leurs lignes angulaires et plus modernes tranchent avec les formes arrondies de leurs devancières respectives, la Subaru 360 et la Fiat 600. Les deux voitures présentent un court capot avant, des phares ronds, une calandre minimaliste ou absente, et un profil à deux portes, des caractéristiques directement liées au fait que le moteur est placé à l'arrière. En somme, c'est cette combinaison d'un format compact, d'un design géométrique et d'une architecture technique commune qui fait qu'au premier coup d'œil, on peut facilement confondre la Subaru R-2 et la Fiat 850, ou du moins leur trouver un air de famille évident. Smart Fortwo - Shuanghuan Noble - Zotye E200 L'idée de Smart remonte à la fin des années 1980 et est l'œuvre de Nicolas G. Hayek, le PDG du groupe horloger suisse Swatch. Face à la congestion urbaine et aux problèmes de stationnement, il imagine une petite voiture citadine, économique et personnalisable, à l'image des montres Swatch. Son projet, initialement appelé " Swatchmobile ", vise à produire en série une " microcar " écologique et compacte. Après avoir échoué à s'associer avec Volkswagen, Hayek se tourne vers le groupe Daimler-Benz. C'est le début de la joint-venture " Micro Compact Car " en 1994, avec Mercedes-Benz comme partenaire industriel et technologique. Le nom de la marque, " Smart ", est l'acronyme de Swatch Mercedes Art car. Le premier modèle, la Smart City Coupé, est présenté en 1997 et commercialisé en 1998. Par la suite, elle est renommée Fortwo. C'est une voiture de 2,5 mètres de long, à deux places, dotée d'une cellule de sécurité en acier et de panneaux de carrosserie en plastique interchangeables, permettant une personnalisation facile. Ce concept est révolutionnaire, mais sa production est coûteuse et la marque peine à être rentable. Pour diversifier la gamme, Smart lance d'autres modèles moins populaires : Smart Roadster et Roadster-Coupé en 2003, Smart Forfour en 2004. Face aux difficultés financières, Daimler rachète les parts de Swatch en 2002 et prend le contrôle total de la marque. La Smart Fortwo de deuxième génération est lancée en 2007. En 2014, Smart renouvelle sa gamme avec la troisième génération de la Fortwo et une nouvelle Forfour.

Smart Fortwo - Source : https://en.wheelsage.org La Shuanghuan Noble, une petite voiture chinoise produite de 2004 à 2016, est surtout connue pour la vive controverse qu'elle a suscitée. Son design a en effet été jugé comme une copie flagrante de celui de la Smart Fortwo de Mercedes-Benz. Malgré des différences techniques (quatre places et un moteur avant, contrairement à la Smart à deux places et à moteur arrière), son style extérieur, de sa silhouette à ses phares, est presque identique. Cette ressemblance a provoqué des batailles juridiques en Europe, Daimler cherchant à interdire sa vente pour contrefaçon. En Allemagne, la justice a donné raison à Daimler, tandis qu'en Italie, le tribunal a autorisé sa commercialisation sous le nom de Martin Motors Bubble. A la même époque, le constructeur Shuanghuan a d'ailleurs eu des démêlés similaires avec BMW, accusé de plagier le design de son SUV X5.

Shuanghuan Noble - Source : https://www.autoarkiv.dk La Zotye E200 est une petite voiture électrique à deux places produite entre 2016 et 2019 par le constructeur chinois Zotye Auto, dont le design a souvent été comparé à celui de la Smart. Comme son homologue européenne, elle est conçue pour la conduite en ville, avec une silhouette compacte qui la rend idéale pour se faufiler dans le trafic et se garer facilement. Sous ses allures similaires à la Smart, la E200 est équipée d'un moteur électrique de 82 ch lui permettant d'atteindre une vitesse de pointe de 120 km/h. Zotye Auto a cessé toute production automobile en 2021.

Zotye E200 - Source : https://en.wheelsage.org Fiat 1200/1500/1600 Cabriolet - Peugeot 404 Cabriolet Fiat a débuté l'histoire de ses cabriolets en 1954 avec le 1100 TV Trasformabile, un modèle au style influencé par les voitures de sport américaines. Cependant, face à l'élégance de l'Alfa Romeo Giulietta Spider, ce design a rapidement vieilli. En 1959, Fiat charge Pininfarina de dessiner un nouveau spider, dont les lignes épurées et sobres rompent avec le style du modèle précédent. Initialement proposé en version 1200, il marque un tournant stylistique majeur pour la marque. Pour enrichir la gamme, Fiat s'associe à la petite firme Osca des frères Maserati, ce qui conduit au lancement d'une version plus sportive : le 1500 Spider. A la fin de l'année 1962, la gamme est restructurée. Le 1200 Spider est remplacé par le 1500 Cabriolet, qui utilise la mécanique de la berline 1500, tandis que le modèle à moteur Osca devient le 1600 S, avec une puissance accrue. C'est en 1963 que ces modèles subissent leur plus grande évolution esthétique, avec un restylage qui leur confère une calandre plus large et un look plus agressif, les rendant visuellement identiques à la Peugeot 404 Cabriolet, également dessinée par Pininfarina. La production s'achève en 1966, laissant la place à la Fiat 124 Spider.

Fiat Cabriolet Pininfarina - Source : https://en.wheelsage.org La collaboration entre Peugeot et le carrossier italien Pininfarina débute en 1951 avec l'étude de la Peugeot 403. La berline est commercialisée à partir de 1955 et le cabriolet en 1957. Ce dernier, rendu célèbre par l'inspecteur Columbo, est produit au compte-gouttes dans l'usine de La Garenne-Colombes. Directement dérivé de la berline, il se distingue par ses deux portes et son toit escamotable, mais son esthétique n'a pas fait l'objet d'une recherche approfondie. Au total, seulement 2 043 exemplaires de la 403 cabriolet sont produits jusqu'en 1961. Le cabriolet 404 qui lui succède est exposé au Salon de Paris en octobre 1961, plus d'un an après la berline. La carrosserie de ce nouveau modèle est totalement différente de la version quatre portes dont il est pourtant dérivé. Son style, sobre et d'une finesse rare, est unanimement salué par la presse, qui loue l'élégance de la nouvelle Peugeot. Ses lignes parviennent à marier le classicisme rassurant pour la clientèle fidèle de Sochaux et une élégance latine très en vogue à l'époque. Le cabriolet 404 est si réussi que les amateurs d'automobiles ne peuvent s'empêcher de le comparer au cabriolet Fiat de la même période. C'est à ce moment que Pininfarina commence à s'imposer comme un maître dans l'art de " dupliquer " ses modèles à succès pour différentes marques, une pratique qui continuera par la suite.

Peugeot 404 Cabriolet - Copyright Pontiac Banshee - Chevrolet Corvette La Pontiac Banshee est un concept car né en 1964 sous la direction de John DeLorean. Alors ingénieur en chef de la division Pontiac (il en deviendra le directeur général en 1965), DeLorean a pour ambition de conforter le positionnement de la marque sur le marché des voitures de sport, avec un modèle biplace à la fois plus abordable que la Chevrolet Corvette et capable de rivaliser en performance. La Banshee se veut être une concurrente directe de la Ford Mustang, tout en offrant le prestige et la puissance d'une Corvette. Malheureusement, le projet est rapidement abandonné par la direction de General Motors, qui craint une cannibalisation des ventes de la Corvette, modèle phare et protégé. Cependant, l'héritage de la Banshee ne s'arrête pas là. Son design caractérisé par un long capot et un arrière fuyant, va directement influencer l'esthétique de la Chevrolet Corvette de troisième génération (1968-1982), notamment sa silhouette, ses proportions et l'utilisation de la fibre de verre pour sa carrosserie.

Pontiac Banshee - Copyright

Chevrolet Corvette - Copyright Ferrari 275 GTB - Puma GTE La berlinette Ferrari 275 GTB est présentée au Salon de Paris 1964. Elle remplace la 250 GT Lusso, et doit sa désignation à la cylindrée unitaire de son V12, voisine de 275 cm3 (273,8 plus exactement). Le " B " de GTB signifie Berlinetta. La carrosserie dessinée par Pininfarina est produite chez Scaglietti à Modène. Inspirée par les 250 GTO, elle se caractérise par un long capot plongeant, une petite calandre, des phares carénés, un pare-brise très galbé, une légère vague des ailes arrière, des ouïes judicieusement distribuées, une poupe tronquée, et surtout une surface vitrée relativement réduite. Pininfarina a su gommer la brutalité de la GTO, en habillant la 275 GTB de formes plus civilisées, plus harmonieuses. Elle deviendra une véritable " classique " en peu d'années.

Ferrari 275 GTB - Copyright La Sociedade de Automóveis Luminari est fondée en 1964 à São Paulo par un Italien, Gennaro Malzoni. Son premier modèle, la Malzoni GT, est équipé d'un moteur DKW de 981 cm3 et est commercialisé sous la marque Puma à partir de 1966. En juin 1968, le moteur DKW est remplacé par un moteur VW 1500. La voiture évolue également sur le plan esthétique. Un an plus tard, le moteur VW 1500 est remplacé par un 1600 cm3, et la voiture est rebaptisée Puma GTE. Durant les années 1970, elle est vendue sous forme de kit aux États-Unis, mais est exportée totalement assemblée au Canada et en Europe, où sa distribution est assurée par un importateur suisse. La ressemblance entre la Ferrari 275 GTB et la Puma GTE brésilienne n'est pas une simple coïncidence, mais bien le résultat d'une inspiration directe et assumée. Les concepteurs de la Puma ont en effet adopté plusieurs éléments stylistiques de la berlinette italienne, notamment sa silhouette avec un long capot plongeant et un habitacle reculé, sa poupe tronquée de " Kamm ", ainsi que ses lignes fluides et aérodynamiques. Si la Ferrari incarne l'excellence et la puissance avec son moteur V12, la Puma GTE, construite sur un châssis de Volkswagen, a su démocratiser ce design sophistiqué pour en faire une voiture de sport plus accessible.

Une Puma GTE en Suisse - Copyright Chrysler d'Elegance - Volkswagen Karmann Ghia Né en 1909, Virgil Exner débute sa carrière dans la publicité avant de rejoindre la division Pontiac de General Motors en 1934, sous la direction de Harley J. Earl. Après un passage difficile chez Raymond Loewy qui se termine par son licenciement, il devient responsable du design chez Studebaker, puis fonde le bureau de style de Chrysler en 1949. Face à des modèles peu attractifs, Exner décide de créer des " show cars " pour promouvoir la marque. Au lieu d'imiter ses concurrents américains, il se tourne vers l'Italie et le carrossier Ghia. Cette collaboration fructueuse débute en 1951 avec les modèles K 310 et C 200, grâce à une entente mutuelle entre Exner et Luigi Segre, l'un des dirigeants de Ghia. Leurs créations italiennes sont moins chères et de meilleure qualité. Ces efforts aboutissent à la Chrysler d'Elegance, présentée en 1953. Ce modèle se distingue par ses lignes arrondies et massives, sa poupe de type " fastback " et une empreinte de roue de secours sur son coffre.

Chrysler d'Elégance - Copyright

Chrysler d'Elégance - Copyright A la même époque, Ghia travaille à l'étude d'un coupé pour Volkswagen, et le carrossier turinois ne se prive pas de s'inspirer directement de son travail pour Chrysler afin de donner naissance à la Karmann Ghia. Le coupé Karmann Ghia est présenté le 14 juillet 1955 à la presse et aux principaux distributeurs VW en Allemagne. Sa première apparition officielle dans un salon automobile a lieu à Francfort quelques semaines plus tard. En connaissant la genèse de cette auto, on ne s'étonne donc pas d'y retrouver les lignes du concept cars Chrysler d'Elegance, dans des proportions évidemment réduites.

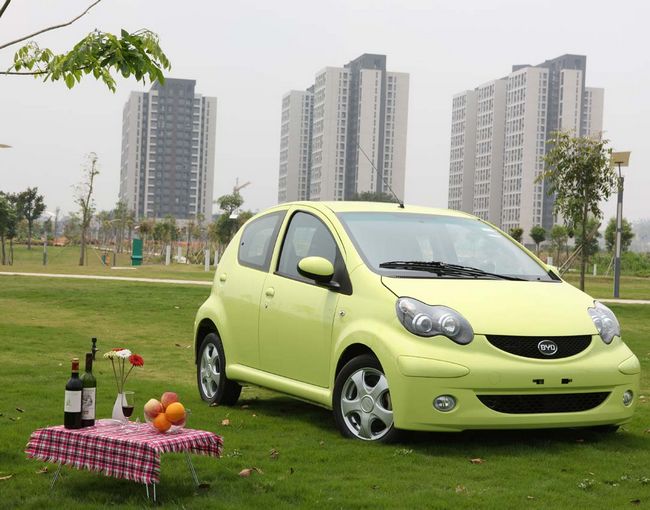

Volkswagen Karmann Ghia - Copyright Toyota Aygo - BYD FO La Toyota Aygo, la Citroën C1 et la Peugeot 107 sont nées de la volonté de Toyota et de PSA d'étudier et de produire en commun une petite voiture économique. Ces trois modèles sont lancés simultanément en 2005, et assemblés en République Tchèque. L'Aygo possède des portières et des ailes avant qui lui sont propres. La similitude entre la BYD F0 et la Toyota Aygo est frappante. Cette ressemblance va au-delà du simple design extérieur, avec des lignes de carrosserie, des dimensions et une silhouette presque identiques. Sous le capot, les deux voitures partagent une configuration similaire, avec un petit moteur essence à trois cylindres de 1,0 litre développant une puissance comparable, conçues pour une utilisation urbaine. Cependant, les différences cruciales résident dans la qualité de fabrication, la sécurité et le prix. Tandis que l'Aygo bénéficie de la réputation de fiabilité et des standards de sécurité européens de Toyota et de PSA, la BYD F0, produite en Chine, est principalement axée sur un prix d'achat très faible au détriment de la qualité des matériaux et de la sécurité, ce qui se traduit par des performances inférieures aux crash-tests. BYD, bien que devenu un acteur majeur de l'électrique aujourd'hui, était à l'époque perçu comme un " copieur " de modèles occidentaux.

Toyota Aygo - Copyright

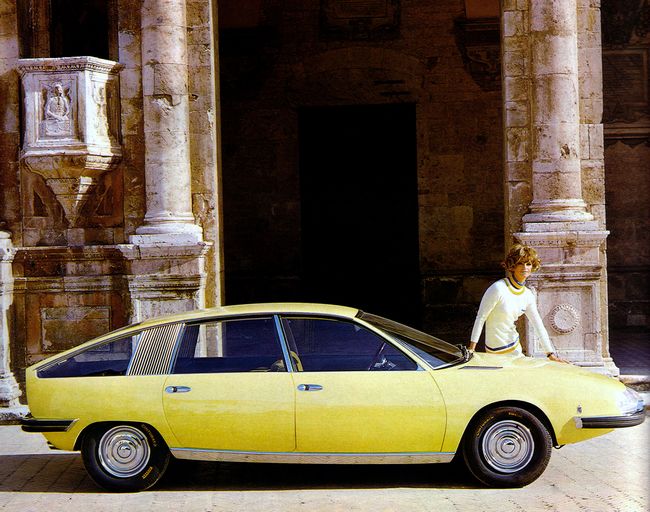

BYD F0 - Copyright Fiat 124 Coupé - Chevrolet Vega Hatchback Coupe Le style de la Fiat 124 Coupé, dessiné par le Centro Stile Fiat, est une ode à l'élégance italienne. C'est un coupé classique à trois volumes avec des lignes tendues et des angles vifs, lui conférant une allure sportive et racée. Son toit légèrement fuyant et ses proportions harmonieuses illustrent parfaitement la recherche de la finesse et de la pureté des lignes typique du design européen de l'époque. A l'opposé, la Chevrolet Vega Hatchback Coupe adopte un style fastback prononcé, avec un hayon arrière pour plus de polyvalence. Son design est plus massif et plus " américain " que celui de la Fiat. La ligne de toit se prolonge jusqu'à l'arrière de la carrosserie, tandis que les lignes sont plus douces et les formes plus arrondies. Il est cependant intéressant de noter une certaine ressemblance de profil. Bien qu'il n'y ait aucun lien de parenté entre les deux modèles, la silhouette de la Chevrolet Vega, lancée en 1971, peut de profil rappeler celle de la Fiat 124 Coupé, datant de 1967. Mais il ne s'agit que d'une coïncidence.

Fiat 124 Coupé - Copyright

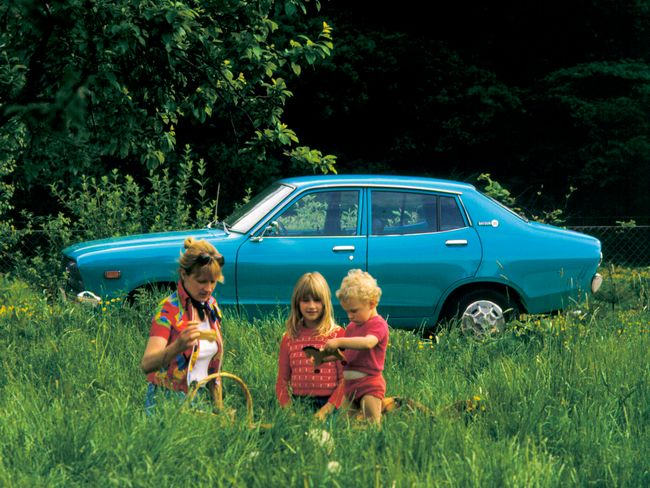

Chevrolet Vega Hatckback Coupe - Copyright Datsun 120 Y - Buick Skylark En mai 1973, Nissan lance une nouvelle génération de sa Sunny, disponible en plusieurs carrosseries : berline quatre portes, berline deux portes, break et coupé. En France, une partie de la gamme est commercialisée sous l'appellation Datsun 120Y. Le style de cette berline Sunny imite, à une échelle réduite, celui de la Buick Skylark du début des années 1970. Cependant, les formes généreuses et fluides de la Skylark, pensées pour de grandes dimensions, s'accordent mal avec un châssis aussi court. En conséquence, la Sunny semble disproportionnée et plus haute sur ses roues que ses concurrentes.

Datsun 120 Y - Copyright

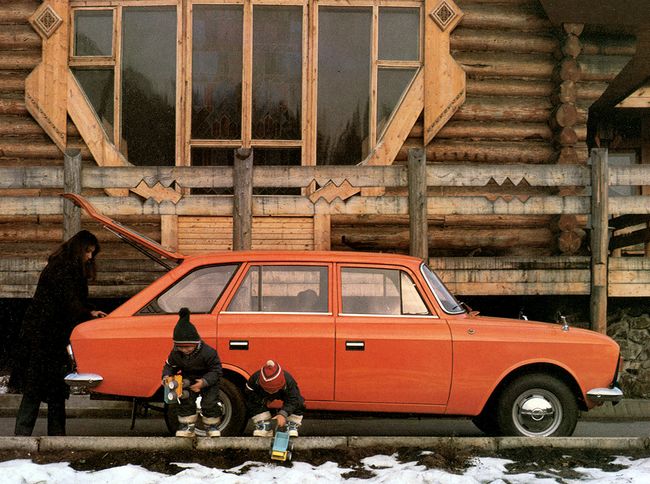

Buick Skylark 1971 - Copyright IZH 2125 - Bentley EXP 9F La IZH 2125, surnommée " 1500 Kombi ", a été produite à partir de 1973 par l'usine d'Izhevsk en Russie. Elle est reconnue comme étant la première voiture soviétique de type liftback, combinant les aspects d'un break et d'un hayon. Basée sur la Moskvitch 412, la IZH 2125 a été conçue pour être polyvalente et particulièrement robuste sur les routes difficiles. Son design simple et utilitaire, associé à une grande capacité de chargement et à une durabilité à toute épreuve, lui a valu un beau succès commercial. Certes, cette comparaison du prototype Bentley EXP 9F de 2012 avec la IZH 2125 peut surprendre, voire agacer, et ne manque pas d'ironie. Mais l'agacement et l'ironie peuvent surtout se retourner vers " Volkswagen Group ", propriétaire de Bentley. Depuis 2015, ce concept-car s'est transformé en un 4 x 4 de série, le Bentayga, disponible en versions essence ou diesel. Pauvre Walter Owen !

IZH 2125 - Copyright

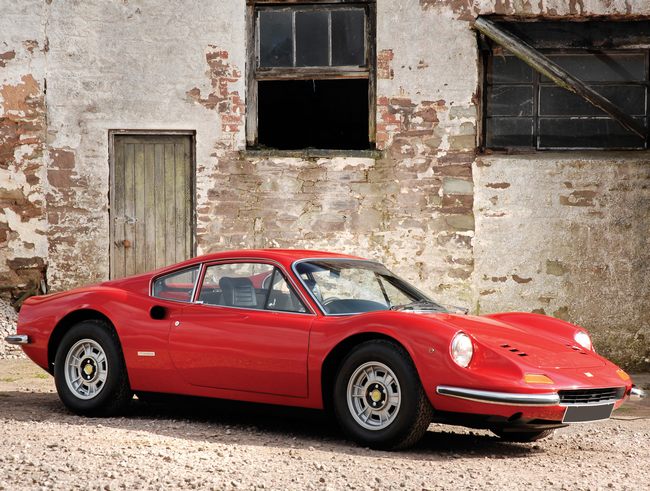

Bentley concept car EXP 9F - Copyright Dino 246 GT - Kelmark GT Le dessin de la Dino 206 GT, œuvre du designer Aldo Brovarone chez Pininfarina, se distingue par une approche à la fois sportive et élégante, marquant une rupture avec les V12 traditionnels de Ferrari. La voiture présente une silhouette très basse et ramassée, avec des courbes sensuelles et fluides qui s'étendent des ailes avant galbées jusqu'à une poupe tronquée, optimisée pour l'aérodynamisme. L'habitacle est visuellement poussé vers l'avant, mettant en évidence la position centrale arrière du moteur. Le nez de la voiture, minimaliste, est caractérisé par une calandre fine et des phares ronds intégrés, tandis que des prises d'air discrètes sur les bas de caisse dirigent l'air vers la mécanique. Ces lignes harmonieuses et équilibrées, qui privilégient les courbes aux angles vifs, ont fait de la Dino 206 GT, et de ses soeurs les 246 GT et GTS, des classiques instantanées.

Dino 246 GT - Copyright

Kelmark GT - Copyright La Kelmark GT est un " kit car " américain, connue pour son dessin qui imite de très près les Ferrari Dino 206 et 246 GT. Conçue dans les années 1970 par Kelmark Engineering, elle permet aux passionnés de s'offrir les lignes sensuelles et harmonieuses de la Dino, avec son nez plongeant, sa silhouette compacte et son habitacle en forme de bulle, pour une fraction du prix. La ressemblance est si frappante que la Kelmark GT est souvent confondue avec le modèle italien, en dépit de sa base mécanique radicalement différente. Alors que la Dino est propulsée par un V6 italien sophistiqué, la plupart des Kelmark GT sont construites sur un châssis de Volkswagen Coccinelle, utilisant son moteur à plat, ou parfois un V8 plus puissant. BMC 1800 Berlina Aerodinamica - Citroën CX - Rover 3500 SD1 - Lancia Gamme Le concept-car Pininfarina BMC 1800 Berlina Aerodinamica, présenté au Salon de Turin en 1967, a servi de modèle d'inspiration pour une nouvelle génération de berlines produites dans les années 1970. Les voitures influencées sont la Citroën CX (1974), conçue par Robert Opron, dont le design est très proche du concept, la Rover SD1 (1976), dont le designer David Bache s'est inspiré de la Ferrari Daytona, qui elle-même s'appuyait sur le concept BMC 1800, et la Lancia Gamma (1976) qui présente également une carrosserie fastback. Basé sur la plateforme de la berline Austin/Morris 1800, le concept-car Pininfarina BMC 1800 Berlina Aerodinamica a été conçu par Paolo Martin chez Pininfarina pour explorer de nouvelles idées en matière d'aérodynamisme et de fonctionnalité. L'équipe de design a radicalement transformé la carrosserie de la voiture d'origine, lui donnant un profil de " fastback " très fluide et élégant, avec un arrière tronqué. Ce style, connu sous le nom de " queue de Kamm ", permettait d'optimiser le flux d'air et de réduire la traînée.

BMC 1800 Berlina Aerodinamica - Copyright Dès sa présentation en août 1974, la Citroën CX s'inscrit dans la continuité stylistique de la marque, en reprenant et en affinant des concepts déjà explorés sur la GS. Le design, supervisé par Robert Opron, digne successeur de Flaminio Bertoni, se veut à la fois novateur et élégant, marquant une nouvelle ère pour le constructeur aux chevrons. L'esthétique de la CX se caractérise par un capot plongeant, une silhouette deux volumes et des surfaces lisses. Elle se distingue également par un immense pare-brise balayé par un seul essuie-glace, une lunette arrière concave (une signature visuelle forte) et des roues arrière partiellement recouvertes, un héritage direct de la DS. Ce profil aérodynamique, évoquant une aile d'avion, est d'ailleurs à l'origine de son nom, CX, en référence à son coefficient de pénétration dans l'air. L'impact auprès du grand public n'est pas aussi spectaculaire que lors de lancement de la DS en 1955. Finalement, malgré les nombreuses supputations qui ont précédé sa présentation officielle au sujet de son style et de sa mécanique novatrice, la CX apparaît bien sage.

Citroën CX - Copyright Initialement, Rover développe le projet P8, une berline de luxe conçue pour rivaliser avec Jaguar. Cependant, l'intégration successive de Jaguar (1966) puis de Rover (1967) au sein de la British Leyland met un terme à cette rivalité interne. Le projet P8 est abandonné. Il est remplacé par le projet P10, qui vise un segment de marché inférieur et oppose Rover à Triumph. Le projet de Rover est choisi et devient commun aux deux marques sous le nom de SD1. Cette réorganisation positionne Rover comme le spécialiste des berlines haut de gamme du groupe, tandis que Triumph se concentre sur les voitures sportives. David Bache, responsable du style chez Rover, mène le projet avec enthousiasme. Il reprend à son compte le thème du " profil Pininfarina " initié sur le concept car BMC 1800. La rupture avec la précédente génération des berlines Rover est évidente. L'idée est de concevoir une berline luxueuse deux volumes à hayon. Lors de la présentation de la SD1 (dénomination commerciale Rover 3500), l'industrie automobile britannique est déjà en pleine crise. La finition et la fiabilité des Rover laissent à désirer, ce qui est loin d'être bénéfique pour l'image de prestige attachée à la marque. La SD1 sera produite à 296 169 exemplaires, auxquels il convient d'ajouter 8 960 exemplaires assemblés à l'étranger en CKD.

Rover 3500 SD1 - Copyright Durant les années 70, Lancia est synonyme d'élégance et de luxe, conjugués à une certaine sportivité, comme peuvent en attester les nombreuses victoires de la firme en compétition. A cette époque, BMW et Mercedes s'imposent déjà dans le haut de gamme européen. Audi est en train de se forger pas à pas une image. Les voitures britanniques demeurent marginales sur le continent, et les Renault 30 ou Peugeot 604 font pâle figure dans cet univers de luxe. Fiat désigne la marque Lancia pour résister à l'invasion germanique. La berline et le coupé Gamma sont commercialisés en 1976, sur un châssis commun, légèrement raccourci pour le coupé. Pininfarina signe les deux carrosseries.

Lancia Gamma - Copyright Imperial par Armbruster Stageway Coaches - ZIL 114 - Hongqi CA774 Les luxueuses limousines soviétiques suivent à la fin des années 60 les mêmes courants stylistiques qu'aux Etats-Unis, mais en adoptant des formes encore plus anguleuses, plus austères, voire plus maladroites. Ainsi, la ZIL 114 succède en 1967 à la ZIL 111 G. Longue de 6,30 mètres, elle s'apparente aux productions des carrossiers indépendants américains sur base Lincoln ou Imperial. Son V8 en alliage léger de près de sept litres lui procure l'honorable puissance de 300 ch, propulsant cet engin de près de trois tonnes jusqu'à 190 km/h. Cette voiture survit presque jusqu'aux dernières années du régime soviétique, puisque l'ultime modèle est assemblé en 1985. La voiture chinoise Hongqi CA774 n'a rien à lui envier.

Imperial par Armbruster Stageway Coaches, 1967 - Copyright

ZIL 114 - Copyright

Hongqi CA774 - Copyright Kaiser Custom -

Borgward Hansa - Fiat 1400 - Skoda 1200 La plupart des berlines de la fin des années 40 et du début des années 50 adoptent l'esthétique " ponton ", caractérisée par des ailes totalement intégrées à la carrosserie. Les voitures présentées ici ajoutent à ce trait de style un coffre arrière tout en rondeurs. La Kaiser est l'un des premiers véhicules de l'après-guerre à arborer une carrosserie ponton. Elle est propulsée par un moteur six cylindres en ligne de 3,7 litres développant 100 chevaux. Son design fluide, sans marchepieds ni ailes saillantes, la distingue des voitures de l'époque.

Kaiser Custom, 1947 - Copyright Souvent considérée comme le premier modèle entièrement nouveau de l'industrie automobile allemande après la guerre, la Borgward Hansa 1500 introduisait une carrosserie ponton moderne. Équipée d'un moteur quatre cylindres de 1,5 litre de 48 chevaux, elle offre une vitesse de pointe de 120 km/h. Elle a joué un rôle clé dans la généralisation de ce design en Europe.

Borgward Hansa, 1949 - Copyright Première Fiat à disposer d'une carrosserie autoporteuse, la Fiat 1400 est un modèle charnière pour le constructeur italien. Son design " ponton " aux lignes sobres et son coffre arrondi marquent une rupture nette avec les modèles plus anciens. Elle est propulsée par un moteur essence de 1,4 litre de 45 ch, atteignant 120 km/h.

Fiat 1400, 1950 - Copyright Au début des années 1950, la Skoda 1102 paraît de plus en plus dépassée avec son design d'avant-guerre et sa structure désuète. Face à la concurrence internationale, Skoda doit impérativement se moderniser, notamment pour ses activités d'exportation. Pour y remédier, la nouvelle Skoda 1200 est présentée au Salon de Genève en mars 1952. Elle se distingue par une carrosserie inédite de style " ponton " et une structure entièrement en acier.

Skoda 1200, 1952 - Copyright Présentée comme le modèle haut de gamme de Riley, la Pathfinder représente une évolution du concept avec des lignes plus tendues et un style plus affirmé. Son moteur " Big Four " de 2,5 litres développe 110 ch, lui permettant d'atteindre 160 km/h. Elle est souvent considérée comme la dernière " vraie " Riley avant l'intégration de la marque dans la British Motor Corporation.

Riley Pathfinder, 1953 - Copyright Ce concept-car Aston Martin Lagonda Vignale de 1993 conçu par le studio Ghia, est un "clin d'œil" moderne aux grandes berlines des années 50. Contrairement aux modèles historiques, il n'a jamais été produit en série. Il est basé sur un châssis de Lincoln Town Car et équipé d'un V8 Ford de 4,6 litres. Son style, avec ses formes massives et son grand coffre, est un hommage assumé à l'esthétique "ponton" des années 1950, mais avec des lignes plus épurées.

Aston Martin Lagonda Vignale, 1993 - Copyright Mercedes 180 - Shanghai SH 760 Dans les années d'après-guerre marquées par la modestie et la simplicité, tout le monde s'attend à voir sortir de chez Mercedes une petite voiture, comme le font les concurrents. Pourtant, le 8 septembre 1953, Fritz Könecke, président de Daimler-Benz AG, détruit cette illusion en levant le voile sur la nouvelle 180. On découvre alors une Mercedes inédite, qui va devenir le premier maillon de la gamme moyenne, dont le prolongement est de nos jours assuré par la Classe E. La 180 se détache résolument du design des années 30. Elle innove par sa ligne dite " ponton ", et intègre les nouveaux canons stylistiques de l'époque, tout en gardant la traditionnelle calandre verticale

Mercedes 180 - Copyright En 1958, le gouvernement chinois ordonne à l'industrie automobile locale de concevoir une voiture de tourisme pour les hauts fonctionnaires. Manquant de l'expérience et des ressources nécessaires pour partir de zéro, les ingénieurs s'inspirent d'un modèle étranger : la Mercedes 180 (série W120). Réputée pour sa simplicité mécanique et son design élégant de style " ponton ", elle est la base parfaite. La Shanghai Fenghuang, présentée en 1959, est une copie presque identique de la Mercedes 180. Elle en reprend les lignes, les proportions et de nombreux détails stylistiques. Les ingénieurs sont cependant contraints d'adapter le modèle aux matériaux et pièces disponibles localement. A cette époque, les cas de plagiat automobile son peu médiatisés et les lois sur la propriété intellectuelle balbutiantes. De plus, la Chine reste relativement isolée, limitant les recours légaux pour les constructeurs occidentaux. Après quelques améliorations esthétiques, la Fenghuang est renommée SH 760 en 1964. Équipée d'un moteur 6 cylindres de 2,2 litres développant 90 ch, elle est produite jusqu'en 1991.

Shanghai SH 760 - Copyright Lincoln Continental - Mitsubishi Debonair La fin des années 50 est l'époque de tous les excès stylistiques automobiles aux Etats-Unis. La Cadillac de 1959 en est le meilleur exemple. Lincoln, comme la plupart des constructeurs US, s'est aventuré sur le chemin de la surenchère, dont on peine alors à deviner l'issue. A force, les carrosseries sont devenues pesantes, pour ne pas dire monstrueuses ou ridicules. C'est précisément Lincoln qui sort de ce mauvais pas en présentant en octobre 1960 la nouveauté la plus mémorable du millésime 1961 de toute la production américaine. Avec la nouvelle Continental, dessinée sous la responsabilité de Elwood Engel, la division de prestige du groupe Ford coupe définitivement les ponts avec le passé. La Continental est une merveille d'équilibre et de simplicité avec ses flancs plats, ses lignes de crête continues couvertes de métal poli, sa calandre simple avec deux doubles phares placés à l'horizontale, ses formes symétriques et ses quelques galbes judicieusement positionnés. Elle en impose par son bon goût, sa sobriété, et l'équilibre général de ses volumes.

Lincoln Continental Four Door Sedan, 1961 - Copyright Lancée en 1964, la première génération de la Mitsubishi Debonair a été conçue comme le fleuron exécutif de la marque japonaise, destinée principalement à une poignée de dirigeants et chefs d'entreprise japonais traditionalistes, pour lesquels il est hors de question d'investir dans une voiture étrangère. Son style, qui lui confère une ressemblance frappante avec la Lincoln Continental de 1961, n'est pas fortuit. Le design de la Debonair est l'œuvre de Hans S. Bretzner, un ancien designer de la General Motors qui fut largement influencé par les lignes " slab-sided " (flancs plats) de la luxueuse berline américaine. En dépit des contraintes de la réglementation japonaise sur la largeur des véhicules, Bretzner réussit à donner à la Debonair une prestance " Continental-esque " et une allure digne, caractérisée par ses panneaux de carrosserie carrés, ses doubles phares horizontaux et ses légers ailerons arrière, faisant de cette berline, qui resta en production avec peu de modifications jusqu'en 1986, une interprétation japonaise du luxe et du style automobile américain des années 60.

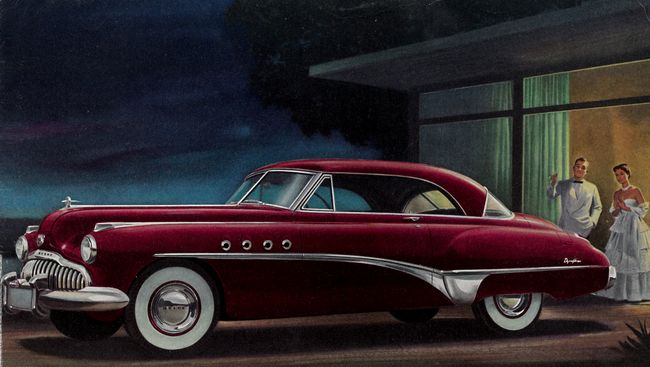

Mitsubishi Debonair - Copyright Bentley Mk VI par James Young - Buick Super Riviera - Alfa Romeo 1900 James Young a signé cette carrosserie pour une Bentley Mk VI en 1952. L'anecdote historique révèle cependant que cette réalisation a été menée par le carrossier cannois Pierre Brandone, dans le cadre d'une mission de neuf mois en Angleterre. Son dessin se veut très consensuel, affichant un profil qui rappelle les Buick contemporaines, tandis que la face avant semble imiter l'Alfa Romeo 1900, dévoilée en octobre 1950.

Bentley Mk VI par James Young - Copyright

Buick Super Riviera, 1949 - Copyright

Alfa Romeo 1900 - Copyright Chrysler Cordoba - Mazda Cosmo Les années 1970 aux États-Unis sont marquées par l'apogée du segment des " Personal Luxury Cars ", des voitures un rien ostentatoires destinées à une clientèle aisée. La Chrysler Cordoba, lancée en 1975, est parfaitement représentative de ce segment, symbolisant le goût pour un luxe un rien tape-à-l'œil, notamment par son utilisation de la vitre d'opéra (Opera Window). Ce détail stylistique, souvent de forme verticale et intégré au montant C, n'est pas un simple accessoire. Il s'agit d'une véritable déclaration de formalisme et de néo-classicisme. Cela renforce l'impression de cabine intime et luxueuse, tout en faisant référence aux voitures de prestige des années 1920 et 1930. Des options comme le toit en vinyle et les lumières d'opéra latérales (opera lamps) sont souvent associées à cette caractéristique, accentuant encore l'opulence du modèle.

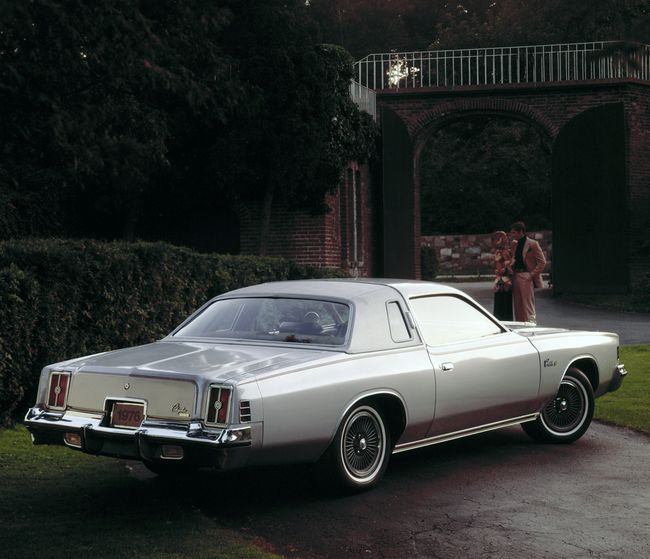

Chrysler Cordoba - Copyright La Mazda Cosmo, commercialisée sous le nom de RX-5 sur certains marchés d'exportation, est présentée en 1975. A ses débuts, le modèle est un coupé classique doté de trois glaces latérales. Cependant, pour répondre aux tendances du marché, Mazda se tourne rapidement vers la mode lancée Outre-Atlantique par les constructeurs américains, celle des " Personal Luxury Cars ". En juillet 1977, Mazda enrichit son offre d'une nouvelle version du coupé, à trois volumes. Cette configuration se distingue par l'adoption d'un toit vinyle partiel, et par l'intégration d'une vitre d'opéra (Opera Window) dans le montant C. Cette évolution est une copie flagrante de la formule à succès établie par les berlines et coupés américains de l'époque, notamment la Chrysler Cordoba.

Mazda Cosmo - Copyright Talbot Lago Grand Sport par Graber - Jaguar XK 120 La Jaguar XK 120 de 1948 et la Talbot-Lago Grand Sport carrossée par Graber en 1951 présentent toutes deux une calandre centrale, étroite et très verticale, qui s'avance légèrement par rapport au reste de la face avant. Les deux modèles utilisent des barres verticales fines pour la grille, soulignant l'élégance et la hauteur de la voiture, et créant un fort point focal au milieu du capot. Les ailes avant sont arrondies et massives. Les phares ronds sont intégrés aux ailes, rompant avec la norme antérieure des phares séparés et montés sur des supports. Concernant cette intégration : sur la Talbot-Lago Grand Sport, les phares sont plus lissés dans la carrosserie, tandis que sur la Jaguar XK 120, bien que toujours intégrés, ils sont plus bombés et visuellement séparés de la calandre. Enfin, les deux coupés présentent des lignes visant à l'aérodynamisme. On peut raisonnablement penser que le styliste de chez Graber a simplement suivi un courant stylistique dominant, sans volonté manifeste de copie. Le profil des deux voitures par contre est totalement différent, avec une forme ponton nettement plus marquée sur la Talbot-Lago.

Jaguar XK 120 - Copyright

Talbot Lago Grand Sport par Graber - Copyright Panhard Veritas - Jaguar XK 120 Les Dyna-Veritas, basées sur la Panhard Dyna, représentent un chapitre éphémère de la construction automobile germano-française au début des années 1950. Veritas, une société fondée par d'anciens ingénieurs de chez BMW, obtient une licence de Panhard pour intégrer les organes mécaniques légers de la berline Dyna X, notamment son moteur bicylindre boxer en aluminium, à ses propres créations. Veritas installe ainsi sur ce châssis des carrosseries plus luxueuses et sportives, principalement des cabriolets et des coupés. Ces modèles sont souvent dessinés par Veritas et construits par des carrossiers allemands renommés comme Baur. Quelques carrosseries plus marginales voient le jour, notamment cette voiture de sport avec de faux airs de Jaguar XK 120.

Panhard Veritas - Copyright

Jaguar XK 120 - Source : https://en.wheelsage.org Porsche 924 - Mazda RX-7 Face au choc pétrolier et aux normes antipollution américaines des années 1970, les dirigeants de Porsche remettent en question l'avenir de leur gamme, le risque étant de se limiter au seul modèle 911 après l'échec relatif des 914/916. Le constructeur prend alors la décision de concevoir la Porsche 924, dévoilée en novembre 1975, qui marque une rupture historique. La 924 abandonne en effet le moteur arrière refroidi par air au profit d'un quatre cylindres refroidi par eau positionné à l'avant. Le design de la Porsche 924 est l'œuvre du designer néerlandais Harm Lagaay. La voiture arbore une silhouette de coupé 2+2 caractérisée par des lignes très fluides et aérodynamiques, accentuées par des phares escamotables et un grand hayon arrière vitré à bulle. Bien que le projet soit initialement une collaboration avec VAG, il devient 100 % Porsche après que Volkswagen se désengage. Toutefois, par manque de capacité de production, Porsche fait appel au groupe VAG. La 924 est assemblée à Neckarsulm et utilise un moteur Audi de 1 984 cm3 et 125 ch, lui permettant d'atteindre les 200 km/h. Malgré le scepticisme initial des puristes, la 924 séduit un public plus large et la presse, car elle est plus abordable, plus pratique, et plus économique à l'entretien que la 911. Elle connaît un succès commercial indéniable avec 151 711 exemplaires produits jusqu'en 1988, avant d'être progressivement remplacée par la Porsche 944, une extrapolation plus musclée présentée en 1981.

Porsche 924 - Source : https://en.wheelsage.org Au cours des années 1960, le moteur rotatif Wankel suscite l'intérêt de nombreux constructeurs grâce à son confort de fonctionnement unique. Cependant, beaucoup, comme NSU et Citroën, y renoncent rapidement face aux coûts de développement et aux défauts majeurs de la technologie, notamment une consommation excessive de carburant et d'huile, ainsi que des problèmes d'étanchéité. Bien que Mazda ait acquis la licence Wankel dès 1961, ses tentatives d'intégrer ce moteur sur des modèles populaires comme les RX-2 et RX-3 au début des années 1970 se soldent par un échec, la consommation effrayant les acheteurs de voitures à vocation économique. Mazda suspend temporairement la production rotative entre 1975 et 1978. Néanmoins, l'échec sur le segment grand public ne met pas fin aux ambitions japonaises, qui repositionnent la technologie sur le marché porteur de la voiture de sport abordable, ciblant notamment les Etats-Unis. Le pari est gagné en 1978 avec le lancement de la Mazda RX-7, qui permet enfin au moteur Wankel de prendre son essor face à des rivales comme la Datsun Z et la Porsche 924. D'ailleurs, la RX-7 ne cache pas son inspiration : ses lignes fluides et aérodynamiques, son hayon arrière vitré et ses phares rétractables rappellent fortement les caractéristiques esthétiques de la 924 du constructeur allemand, confirmant ainsi sa position de concurrente directe.

Mazda RX7 - Copyright Jaguar XJ - Kia Optima Ces deux voitures illustrent une tendance stylistique majeure du début des années 2010, qui privilégiait l'esthétique du coupé pour dynamiser la berline, bien qu'elles opèrent sur des marchés distincts. La Jaguar XJ, génération X351, marque une rupture radicale avec le passé de la marque vers un luxe moderne, tandis que la Kia Optima symbolise la montée en gamme et la sophistication du design coréen. La similitude stylistique la plus notable réside dans l'adoption d'une ligne de toit plongeante et fuyante de type fastback qui étire le profil et confère une silhouette élancée et basse aux deux voitures. Les deux modèles partagent ainsi des proportions dynamiques, avec des vitres latérales s'affinant vers l'arrière pour accentuer l'effet " coupé quatre portes ", démontrant que les codes du design automobile sportif et élégant se sont uniformisés à cette époque pour créer des berlines plus audacieuses et moins conventionnelles, qu'elles appartiennent au segment du luxe ou à celui du grand public.

Jaguar XJ - Copyright

Kia Optima - Copyright Ferrari 550 Maranello - Peugeot 406 Coupé En juin 1996, Ferrari suspend la fabrication de la F512 M, dérivée de la Testarossa. Quelques mois plus tard, la 550 Maranello lui succède. Le V12 à plat en position centrale de l'aînée laisse place à un nouveau V12 de 5 474 cm3 développant 485 ch. La nouvelle venue renoue ainsi avec la tradition du moteur avant, abandonnée en 1974 avec la disparition de la 365 GTB/4 Daytona. Cette implantation plus classique ne favorise pas les débordements stylistiques, et l'on regrette l'audace affichée par la Testarossa en 1984. Pininfarina ne paraît plus être au sommet de son art : la 550 Maranello passe tout au plus pour une version à deux places, plus sportive, mais un brin bourgeoise, de la 456 GT. En réalité, par rapport à sa devancière, la nouvelle Ferrari est bien plus polyvalente, confortable, exploitable au quotidien, et finalement plus performante et plus efficace. C'était bien là l'objectif assigné par le président Luca di Montezemolo à ses ingénieurs, qui ne voulait plus que ses voitures soient utilisées uniquement le dimanche.

Ferrari 550 Maranello - Copyright Les coupés Peugeot font partie intégrante de l'histoire de la marque, au même titre que les cabriolets. Cette tradition est née d'une collaboration avec l'un des bureaux de style les plus renommés au monde : Pinin Farina , partenaire historique de la firme sochalienne depuis les années 50. Ce partenariat est renouvelé pour le projet D85, qui va donner naissance au coupé 406. Peugeot confie à Pininfarina (en un mot depuis 1961) la responsabilité non seulement du style extérieur et intérieur, mais aussi de son industrialisation et de sa production. Exposée en première mondiale au Salon de Paris en octobre 1996, la voiture est commercialisée au printemps 1997. Dès sa présentation, le coupé 406 est unanimement salué pour l'élégance et la pureté de ses lignes, ainsi que pour l'équilibre de ses volumes. Avec son profil élancé, son museau de squale et ses ailes généreusement galbées, il succède dignement au coupé 504, après une absence de ce type de carrosserie chez Peugeot de treize ans. Le succès est au rendez-vous : 107 660 coupés 406 sont produits de 1997 à 2004, un chiffre bien supérieur aux 16 746 coupés et 7 211 cabriolets Peugeot 504 fabriqués entre 1969 et 1983. Un véritable succès commercial !

Coupé Peugeot 406 - Copyright La ressemblance entre la Ferrari 550 Maranello et la Peugeot 406 Coupé n'est pas une coïncidence, mais la signature de leur bureau de design commun : Pininfarina. Travaillant simultanément sur les deux projets, le carrossier italien a appliqué une même philosophie stylistique caractérisée par la pureté des lignes, l'élégance sobre et l'équilibre des volumes. Les deux voitures sont des coupés Grand Tourisme (GT) à moteur avant, une architecture qui impose des proportions idéales (long capot, habitacle reculé) que Pininfarina a sublimées dans les années 1990. Le design de la 550 Maranello et celui de la 406 Coupé partagent donc un ADN visuel si fort que la Peugeot a souvent été qualifiée de " petite Ferrari du pauvre " ou de " Ferrari française ". Maserati 3500 Touring - Lancia Flaminia GT Coupé En 1957, après des décennies dédiées à la compétition, Maserati se trouve au bord de la faillite. Face à des finances critiques et un budget de course trop lourd, le constructeur est placé sous contrôle judiciaire en avril 1958. La survie de la marque passe par une réorientation stratégique radicale : l'abandon progressif de la course au profit de la production de Grand Tourisme de luxe à grande échelle. C'est dans ce contexte crucial qu'est présentée la Maserati 3500 GT au Salon de Genève de 1957, marquant un véritable tournant industriel. Contrairement à ses rares et limitées prédécesseures , environ 300 voitures de route cumulées de 1926 à 1957, la 3500 GT est destinée à une production de masse. Parmi les deux prototypes exposés, c'est la version carrossée par Touring qui fait l'unanimité. Ses lignes sont saluées pour leur élégance pure, basses, larges et dénuées d'ornementation superflue. Retenue pour la série, la carrosserie est fabriquée selon le procédé Superleggera de Touring. Dotée d'une mécanique fiable (un six cylindres de 3,5 litres et 226 ch extrapolé de la compétition), la 3500 GT rencontre un succès commercial immédiat dès sa commercialisation début 1958. Elle devient l'élément moteur de l'activité de Maserati et consacre de manière irréversible le constructeur au domaine des GT de prestige.

Maserati 3500 GT par Touring - Copyright Fin 1958, Pinin Farina, Touring et Zagato proposent chacun une version coupé de la nouvelle Lancia Flaminia, toutes basées sur un empattement réduit de douze centimètres par rapport à la berline. La version de Touring, dont la production débute en 1959, se caractérise par des lignes basses et dépouillées qui allongent sa silhouette. Sur le plan du style, les idées appliquées sont très proches de celles de la Maserati 3500 GT Coupé, même si la Lancia n'a pas les mêmes prétentions sportives.

Lancia Flaminia GT Coupé - Copyright Suzuki Swift - Skoda Fabia La Suzuki Swift (2004/2010) et la Škoda Fabia (2007/2014) partagent plusieurs caractéristiques de conception courantes dans le segment des citadines polyvalentes de cette époque, malgré des philosophies de marque distinctes. Toutes deux adoptent la silhouette classique de hatchback cinq portes, caractérisée par un capot court et un hayon vertical, et présentent des proportions trapues et stables grâce à des passages de roue bien marqués et des lignes de caisse relativement hautes. On note également un certain nombre de détails communs, tels que l'intégration de la seconde vitre sur la porte arrière pour maximiser la lumière et la visibilité, une légère inclinaison de la ligne de toit vers l'arrière avant de rejoindre le becquet, et le positionnement classique de l'antenne sur l'arrière du toit, autant d'éléments qui contribuent à un air de famille visuel.

Suzuki Swift 2004 - Copyright

Skoda Fabia 2006 - Copyright Les ressemblances observées sont principalement dues à une convergence des tendances stylistiques qui caractérisaient le segment des citadines (segment B) à la fin des années 2000. La Suzuki Swift a établi une nouvelle norme pour les petites voitures en adoptant des proportions tassées et dynamiques, une approche que de nombreux constructeurs, y compris Škoda pour sa Fabia (mais aussi Renault avec la Clio III, et Fiat avec la Grande Punto), ont cherché à imiter pour des raisons d'image et de perception de sécurité. Les similarités entre la Swift et la Fabia sont le résultat d'une évolution stylistique du marché automobile vers des citadines plus stables et mieux assises, et non la preuve que Škoda aurait reproduit délibérément le travail de Suzuki. Alfa Romeo Pandion Bertone - BMW Vision EfficientDynamics La similarité entre la BMW Vision EfficientDynamics (2009) et l'Alfa Romeo Pandion de Bertone (2010) n'est pas un cas de copie, mais plutôt un exemple de convergence stylistique, où plusieurs studios répondent simultanément aux mêmes impératifs techniques et esthétiques. Au tournant des années 2010, l'accent mis sur l'écologie et l'efficacité énergétique dicte un impératif aérodynamique fort. Cela force naturellement les designers à privilégier des formes profilées, des surfaces lisses et des fastbacks très étirés. Au-delà des contraintes techniques, les deux concepts embrassent un style " d'élégance électronique " en rupture avec les rondeurs précédentes, privilégiant des lignes angulaires et taillées, des surfaces enveloppantes et des formes en couches (lamelles), ce qui accentue leur air de famille de GT du futur.

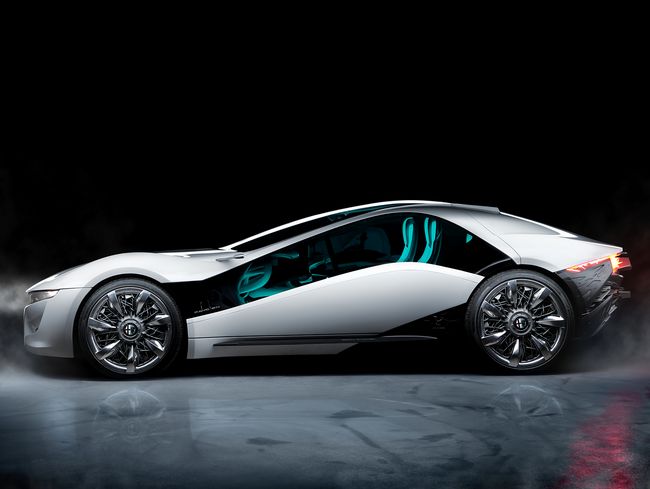

Bertone Pandion - Copyright

BMW Vision - Copyright Anadol A1 - Bristol 603 L'Anadol A1, lancée en 1966, est la première voiture de tourisme turque produite en série, marquant un tournant dans l'industrialisation du pays. Conçue au Royaume-Uni par Ogle Design sous le nom de code FW5, et développée avec l'expertise de Reliant, elle se présente comme un coach deux portes simple et fonctionnel. Sa principale particularité technique réside dans sa carrosserie en fibre de verre fixée à un châssis en H. Ce choix délibéré visait à minimiser les coûts d'outillage. Propulsée successivement par un moteur Ford de 1,2 litre puis de 1,3 litre, sa conception robuste et sans fioritures a assuré sa popularité en Turquie. Au total, environ 19 724 exemplaires auraient été produits jusqu'en 1975.

Anadol A1 - Copyright A l'autre extrémité du spectre, le coach Bristol 603, apparu en 1976, se distingue par son long capot et sa poupe à large lunette arrière. Contrairement à ses concurrentes de l'époque, le 603 incarne la discrétion absolue, évitant toute ostentation. Il séduit une clientèle fortunée valorisant l'exclusivité, la qualité de fabrication artisanale (carrosserie en aluminium) et la puissance de son moteur V8 Chrysler. Cette esthétique privilégie l'espace intérieur et une fonctionnalité discrète plutôt que les modes éphémères. Environ 80 exemplaires auraient été produits jusqu'en 1982.

Bristol 603 - Copyright Évidemment, la comparaison directe des deux voitures relève de la boutade, tant leurs marchés, matériaux et prix sont différents. Pourtant, l'Anadol A1 et la Bristol 603 partagent une architecture de coach deux portes définie par une ligne de toit qui descend doucement et de manière continue vers l'arrière. Toutes deux présentent un design sobre et épuré, avec une absence relative d'ornements superflus sur les flancs, privilégiant la simplicité et la propreté de leurs lignes. Cadillac 61/62 Coupe - Bentley Continental R L'origine du style fastback réside dans la recherche d'une meilleure aérodynamique dès les années 1930. L'avancement des études sur l'écoulement de l'air a rapidement mis en évidence que les formes en " goutte d'eau " étaient les plus efficaces pour réduire la traînée – la force de résistance qui s'oppose au mouvement d'un objet dans un fluide, en l'occurrence l'air. C'est pourquoi, dès la fin des années 1930, la silhouette fastback, caractérisée par sa chute de toit ininterrompue et fuyante, a été pleinement adoptée. Aux Etats-Unis, ce style s'est popularisé sous le nom de Streamliner ou Sedanette. Cette forme était perçue comme radicalement moderne, symbolisant la vitesse et le progrès technique de l'époque. Le style fastback a connu un véritable essor après la Seconde Guerre mondiale. En Europe, il est rapidement devenu la marque de fabrique des coupés de luxe et de sport, incarnant la capacité à parcourir de longues distances rapidement et avec une élégance raffinée. La Cadillac de 1941 est un exemple parfait de l'adoption du fastback dans la production de masse américaine de l'immédiat avant-guerre. Sous l'égide de la General Motors, Cadillac introduit le style Sedanette sur la Series 61, le distinguant des coupés conventionnels, dits notchback, avec un coffre saillant. Le Coupé Sedanette 1941, aussi souvent désigné comme Torpedo Fastback, se distingue par l'absence de montant arrière vertical. Sa ligne de toit plonge en douceur et sans interruption jusqu'à l'extrémité du coffre. Pour Cadillac, cette silhouette confère une touche futuriste et aérodynamique à ses gammes, avec un modèle nettement plus bas et plus élégant que les berlines classiques.

Cadillac 61, 1941 - Source : https://en.wheelsage.org La Bentley R-Type Continental de 1952 représente l'archétype du Grand Tourisme Fastback européen, où le design est directement au service des performances et du luxe. Conçue pour être la voiture de série à quatre places la plus rapide du monde à son lancement, la Continental R-Type doit impérativement être légère et exceptionnellement aérodynamique. Carrossée par H.J. Mulliner, elle porte le nom officiel de " Fastback Sports Saloon ", bien qu'il s'agisse d'un coupé deux portes. Sa ligne de toit fuyante est le résultat direct des efforts d'ingénierie du designer Ivan Evernden pour obtenir la forme la plus glissante possible, permettant ainsi d'atteindre les avec une puissance moteur relativement modeste pour un tel exploit. Chez Bentley, la forme fastback n'est donc pas seulement esthétique ; elle est avant tout fonctionnelle, synonyme de performance et d'exclusivité.

Bentley Continental R - Copyright Imperial 1955 - Volvo Amazon La ressemblance entre la calandre de l'Imperial 1955 et celle de la Volvo Amazon introduite en 1956, bien qu'inattendue pour deux voitures si différentes en segment et en origine géographique, s'explique par l'influence dominante du design automobile américain des années 1950 sur le reste du monde. Les deux modèles emploient une grille fortement chromée et rectangulaire qui est clairement divisée en deux parties avec un motif de maillage interne, un traitement stylistique qui confère une impression de luxe et de statut. Alors que l'Imperial, créé par Virgil Exner pour le marché haut de gamme américain, exprime cette division avec une masse imposante et exubérante, la Volvo Amazon, conçue par Jan Wilsgaard, reprend ce thème américain, mais l'interprète de manière plus fine, élégante et contenue, l'adaptant à une berline familiale européenne. Cette calandre à double fente est l'un des traits les plus caractéristiques de l'Amazon, et la preuve que même le constructeur suédois, réputé pour sa rationalité, a puisé dans les codes esthétiques de l'opulence américaine pour moderniser son image à la fin des années 1950.

Imperial, 1955 - Source : https://www.lov2xlr8.no

Volvo Amazon - Source : https://en.wheelsage.org Maserati Biturbo - Yugo Cabriolet La ressemblance entre la Maserati Biturbo Spider et la Yugo Cabriolet illustre un phénomène de design surprenant. Ces deux voitures, aux antipodes en termes de prestige, de prix et de performances, partagent pourtant un certain air de famille stylistique dans l'aspect de leur version décapotable. La similitude entre la Maserati, conçue par Zagato et produite de 1984 à 1994, et la Yugo, lancée à partir de 1987, est certes superficielle, mais elle est bien réelle. Les deux décapotables utilisent en effet les mêmes codes formels des années 1980. Elles sont toutes deux des cabriolets basés sur des modèles existants. Elles sont issues d'une époque où le design automobile privilégiait encore les lignes tendues et géométriques plutôt que les formes aérodynamiques et organiques des années 90. Alors que la ligne de base de la Maserati Biturbo est très cubique et angulaire, sa version Spider, bien que raccourcie, conservant ce profil de boîte et un pare-brise relativement vertical. La Yugo Cabriolet, basée sur la Fiat 127 et développée en Yougoslavie par Zastava, est par nature extrêmement carrée, avec un pare-brise droit et haut.

Maserati Spyder - Source : https://en.wheelsage.org

Yugo Cabriolet - Copyright Pour transformer ces carrosseries en cabriolet, les designers ont procédé à une coupe nette au-dessus de la ceinture de caisse. Il en résulte une section latérale et arrière qui peut paraître légèrement lourde et moins élancée qu'un roadster pur. C'est précisément cet aspect trapu et ce profil de " cube à ciel ouvert " qui se retrouvent sur les deux voitures. De plus, la nécessité de rigidifier la caisse conduit souvent à des ceintures de caisse relativement épaisses autour de l'habitacle, qui sont visuellement similaires. En définitive, cette similitude n'est qu'une coïncidence de l'époque, masquant un fossé technique et financier immense, l'une étant l'expression d'une ingénierie sportive coûteuse et l'autre, d'une motorisation simple et abordable. Les Maserati Biturbo Spider et Yugo Cabriolet sont donc de parfaits frères de style accidentels. Alfa Romeo Visconti - Bugatti EB 112 - Bugatti EB 218 La similarité stylistique entre l'Alfa Romeo Visconti (2003), la Bugatti EB 112 (1993) et la Bugatti EB 218 (1999) repose sur un dénominateur commun essentiel : le designer Giorgetto Giugiaro et sa firme Italdesign, qui ont conçu ces trois modèles, leur appliquant la même vision d'une berline de très grand luxe et performance au profil de coupé quatre portes, rompant avec le classique style trois volumes. L'élément unificateur le plus marquant est la silhouette d'un seul tenant et très étirée où la ligne de toit plonge vers la poupe de manière fluide, conférant aux voitures une allure dynamique masquant leurs dimensions imposantes, plus de 5 mètres pour les Bugatti. Pour les concepts Bugatti, Giugiaro a ajouté une inspiration néo-classique avec des références directes à la marque historique, notamment une nervure centrale longitudinale sur le capot et le toit, un hommage à la Bugatti Type 57 SC Atlantic, tandis que la Visconti applique cette même fluidité et ses formes sculptées, en particulier au niveau des ailes, au langage esthétique d'Alfa Romeo. Ces trois prototypes partagent donc une même philosophie de design : un mariage entre l'élégance statutaire d'une grande routière et l'aérodynamisme sportif d'un coupé, exécuté avec la maîtrise des lignes tendues et des surfaces lisses caractéristique de Giugiaro à cette époque.

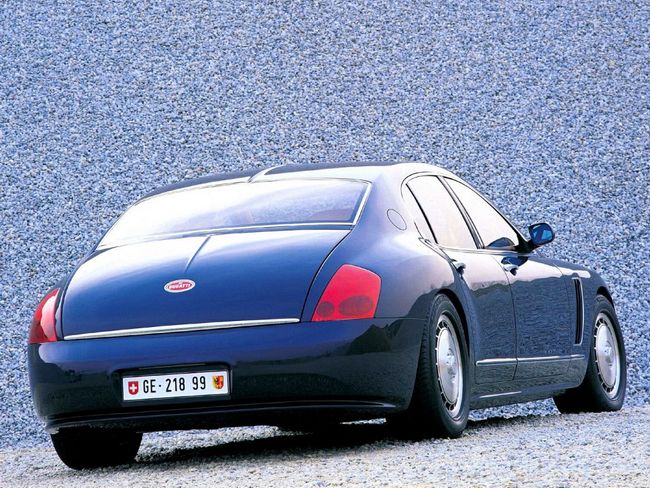

Italdesign Visconti - Copyright

Bugatti EB 112 - Copyright

Bugatti EB 218 - Copyright Packard - ZIS Nous sommes en 1942. Packard a lancé en 1941 une nouvelle voiture, la Clipper. Elle plaît tant que son style est repris sur l'ensemble des Packard de 1942. La gamme s'échelonne sur quatre niveaux : 110 et 120 en modèles d'accès, One Sixty comme modèle intermédiaire, et One Eighty en haut de gamme. Loin d'avoir succombé aux sirènes attrayantes du " streamline ", les Packard du début des années 40 demeurent sages et élégantes. La clientèle se recrute plus dans les petites villes huppées de la Nouvelle Angleterre que dans les grandes mégalopoles comme New York ou Los Angeles. Pour la convaincre, mieux vaut éviter les excès de style propres au principal concurrent, Cadillac.

Packard One 110 DeLuxe Touring Sedan, 1941 - Collection ALR En 1945, les photos diffusées dans la presse internationale montrent des automobiles de marque ZIS qui s'apparentent à des limousines Packard sur la Place Rouge. Si les Soviétiques se sont déjà inspirés des productions américaines par le passé, dans le cas présent ce n'est plus de l'inspiration, mais le résultat d'un accord entre Américains et Russes. La similitude entre les autos des deux marques est justifiée de manière officielle. En effet, dans le cadre d'un programme d'aide à la reconstruction après la guerre, des outillages Packard sont récupérés en 1945 par les Soviétiques, et adaptés à la nouvelle 110. Ce raccourci permet aux Russes de réduire le temps nécessaire à la mise en production d'un nouveau modèle.

ZIS 110 - Copyright Franklin D. Roosevelt aurait ordonné pour raison d'Etat aux dirigeants de Packard, fort réticents, de vendre aux Russes les outillages et les matrices d'emboutissage. Les différences sont minimes entre la ZIS 110 et la Packard de 1942. Extérieurement, la voiture de l'Est arbore des caractères cyrilliques à la place des logos Packard, et une étoile est positionnée au sommet de la calandre et sur les enjoliveurs de roues. Pour des raisons assez évidentes, Packard n'a jamais communiqué de manière officielle sur ce " deal " avec les Soviétiques. Par la suite, durant la guerre froide, la presse spécialisée ne s'intéressera jamais à ce sujet dérangeant. Autobianchi A 112 Runabout - Lancia Stratos HF - Fiat X 1/9 Le lien stylistique entre le concept car Autobianchi A 112 Runabout de 1969 et la Lancia Stratos HF réside dans l'esthétique radicale du " design en coin " (wedge design), initiée par Marcello Gandini chez Bertone, qui a fait de la Runabout le prototype stylistique direct de la Lancia Stratos, présentée au Salon de Turin 1971, mais aussi de la Fiat X1/9 dévoilée un an plus tard. Cette parenté visuelle n'est pas fortuite : elle provient de l'adoption d'une silhouette extrêmement basse et angulaire, caractérisée par des lignes de caisse très tendues, un profil en forme de pointe à l'avant et un porte-à-faux arrière très court.

Bertone Runabout - Source : https://en.wheelsage.org

Lancia Stratos HF Source : https://en.wheelsage.org

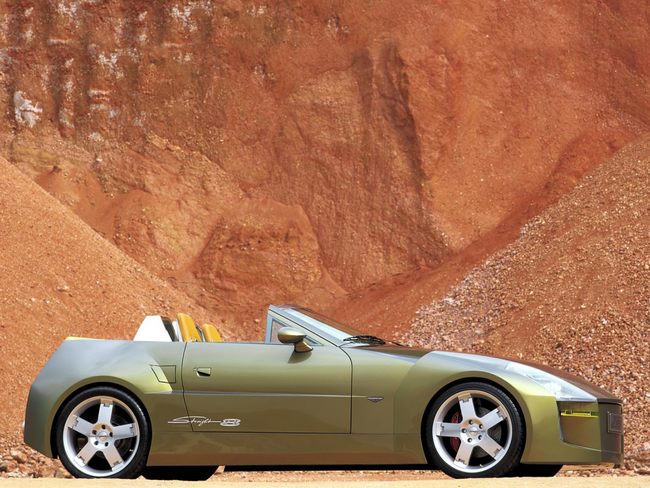

Fiat X 1/9 - Source : https://en.wheelsage.org Zender Straight 8 - Nissan 350 Z Roadster La Straight 8, dont le nom évoque en anglais la rectitude des lignes, est exposée au Salon de Francfort en 2001. Il s'agit du huitième concept-car présenté par le tuner allemand Zender. Le châssis et le moteur, un six-cylindres de 321 ch (malgré le nom), sont empruntés à la BMW Z3. Les lignes de l'auto sont taillées à la serpe et s'inscrivent dans la tendance du " edge design " initié par Ford à la fin des années 90 avec ses modèles Ka et Focus. Ce mouvement stylistique se caractérise par un contraste entre des surfaces planes et des arêtes vives. Les lignes de caisse sont élevées, et les surfaces vitrées réduites sont destinées à souligner la solidité et la sécurité. La Nissan Z apparaît en 1969. Ce

coupé japonais n'a jamais cessé d'évoluer de génération en génération,

avant de s'éclipser en 1998 après que plus d'un million de voitures sont

sorties d'usine. Nissan traverse alors une crise financière et doute de

son avenir. Une pause est décidée dans le développement des modèles

sportifs, créneau marginal en termes de volume. Après un intermède de

quatre ans, le constructeur présente en 2002 une nouvelle Fairlady, la 350

Z. Cet élégant coupé au style harmonieux et abouti symbolise le retour en

force de la marque, sous l'impulsion de Carlos Ghosn. La

Fairlady est équipée d'un V6 gavé par deux turbos

qui développe 280 ch.

Zender Straight 8 - Copyright

Nissan 350 Z Roadster - Copyright L'analogie entre les lignes de la Zender Straight 8 et celles de la Nissan 350 Z Roadster provient de leur alignement sur la tendance stylistique dominante du début des années 2000, le edge design. Le concept-car Zender est taillé à la serpe et offre des contrastes entre des surfaces planes et des arêtes vives. Or, la Nissan 350 Z se caractérise elle aussi par des lignes " tirées au cordeau ". Les deux voitures partagent un long capot et une cabine reculée, caractéristiques appliquées avec ce même langage de design anguleux. On relève aussi une ressemblance frappante au niveau de l'esthétique frontale, notamment les phares verticaux dont la forme s'étire fortement vers l'arrière de la voiture, s'étendant le long des ailes, ce qui renforce l'idée que le design de la Zender Straight 8 était en phase avec l'esthétique de la future 350 Z Austin Morris 18/22 - Fiat 128 Shopping par Bertone Le 26 mars 1975, la division Austin Morris de la British Leyland présente une nouvelle berline à quatre portes, dite série 18/22. Cette dénomination fait référence à la cylindrée des deux moteurs disponibles : un 4 cylindres de 1 798 cm3 développant 82 ch Din et un 6 cylindres de 2 227 cm3 développant 110 ch Din. Les premières voitures sont commercialisées sous les marques Austin, Morris et Wolseley jusqu'en septembre 1975. Trois niveaux de finition sont alors proposés : Base, HL et HLS. La British Leyland distribue les modèles 1800, 1800 HL et 2200 HL sous les marques Austin et Morris, tandis que la 2200 HLS, plus luxueuse, est vendue sous le nom de Wolseley. A partir de septembre 1975, tous les modèles de la série 18/22 sont rassemblés et commercialisés sous la marque unique Princess. Le style de la nouvelle venue, œuvre du styliste Harris Mann, est inédit et à l'opposé de tout ce qui a été proposé jusqu'alors par le groupe britannique. La 18/22 est dotée d'un capot moteur long et bas, et d'une ligne de caisse qui monte vers un arrière de type fastback sans hayon. C'est un exemple typique du style " wedge line " ou design en coin, caractérisé par des lignes cunéiformes, supposées suggérer le dynamisme et l'aérodynamisme de l'objet. Parmi d'autres détails stylistiques, on note des essuie-glaces dissimulés, une custode recouverte de vinyle, ainsi qu'un léger décroché à l'arrière du pavillon.

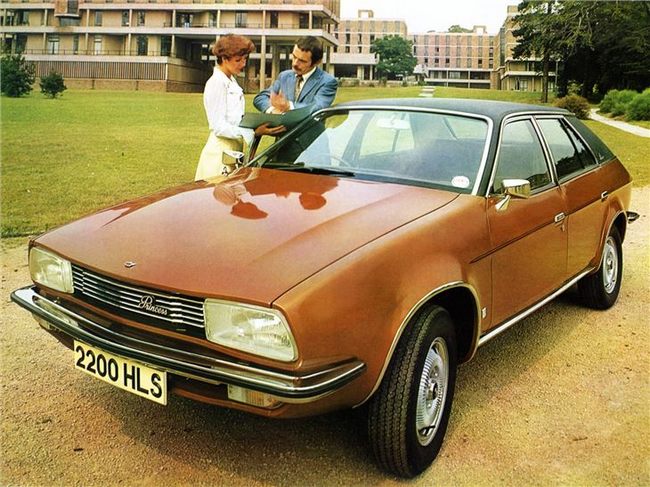

Princess 18/22 - Source : https://en.wheelsage.org Bertone présente au Salon de Turin de 1969 un prototype de coupé à quatre places basé sur la Fiat 128, baptisé Shopping. Sur cette voiture, le carrossier italien propose un excellent rapport habitabilité/encombrement, préfigurant ainsi les monospaces compacts d'aujourd'hui. La ligne du pare-brise est dans la continuité du court capot moteur, tandis que la partie arrière est tronquée. Les surfaces vitrées sont particulièrement généreuses. De manière ingénieuse, une partie du panneau arrière est amovible et peut même faire office de caddy de supermarché. La ressemblance entre l'Austin Morris 18/22 et le concept-car Fiat 128 Coupé Bertone repose essentiellement sur leur adhésion au style automobile des années 1970, le " design en coin " (wedge design).

Fiat 128 Shopping - Source : https://www.carrozzieri-italiani.com Fiat 128 Shopping par Bertone - Lamborghini Jarama La Lamborghini Jarama présentée au Salon de Genève 1970, conçue par Marcello Gandini pour Bertone, vise à la fois à remplacer l'Islero et à satisfaire les normes de sécurité américaines en vigueur. Malgré son statut de supercar de luxe, elle partage une similitude esthétique frappante avec le prototype Fiat 128 Coupé Bertone " Shopping ". Les deux voitures utilisent des lignes de force droites et tendues ainsi qu'un traitement similaire du montant C et de la custode arrière, avec des découpes nettes et une grande surface vitrée latérale. Cela démontre la capacité de Gandini à appliquer le même langage formel aussi bien à un prototype familial compact qu'à une luxueuse GT V12.

Lamborghini Jarama - Source : https://en.wheelsage.org Lamborghini Jarama - FNM Furia GT 2150 La berline FNM 2150 est fabriquée par le constructeur brésilien FNM (Fábrica Nacional de Motores) sous licence Alfa Romeo de 1969 à 1974. Elle découle de la FNM 2000 (1960/1968) qu'elle remplace, avec une carrosserie restylée. Elle est équipée d'un 4 cylindres de 2 132 cm3 développant 125 ch. La Furia GT 2150 est un projet spécial développé par le designer brésilien Toni Bianco, manifestement inspiré par la l'oeuvre de Marcello Gandini. Elle repose sur le châssis de la FNM 2150 et utilise son moteur. La carrosserie est en fibre de verre.

Lamborghini Jarama - Source : https://en.wheelsage.org

FNM Furia GT - Copyright |