|

Copyright. Ce site est gratuit et sans publicité. Je n'en retire aucun bénéfice financier. C'est le fruit d'une démarche totalement désintéressée. Si vous êtes détenteur d'un copyright non mentionné, je vous invite à me contacter. Ce fait est involontaire. Le document en question sera immédiatement retiré. Merci donc pour votre indulgence, pour ce qui n'est qu'un travail amateur. Lancia Stratos Zero - Vector W2 - Alfa Romeo Carabo - Lamborghini Countach - Dome Ces cinq voitures se ressemblent fondamentalement car elles incarnent l'esthétique radicale du " wedge design ", ou design en forme de coin, qui a marqué l'ère des supercars de la fin des années 1960 aux années 1970. C'est en octobre 1970 que la Lancia Stratos Zero, imaginée par Marcello Gandini pour Bertone, est dévoilée au Salon de Turin. Cette berlinette futuriste à moteur central se caractérise par un volume monocorps très marqué et un profil ultra-cunéiforme. Sa surface vitrée, des plus minimalistes, se compose d'un pare-brise trapézoïdal qui se soulève pour permettre l'accès à bord, ainsi que de petites glaces latérales dont seule la partie supérieure est mobile. Les initiateurs de ce projet la destinent manifestement aux confins de la stratosphère, d'où son nom de baptême. Ce concept car est motorisé par le 4 cylindres de la Lancia Fulvia HF, un 1,6 litre développant 130 ch. Le plus frappant est sa hauteur qui n'excède pas 84 cm !

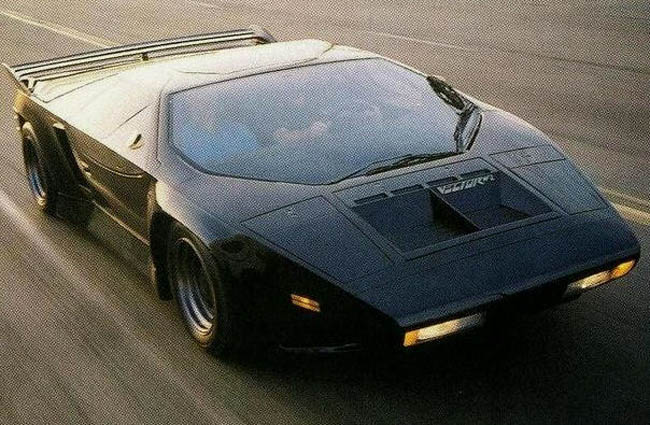

Lancia Stratos Zero - Copyright Durant les années 70, le marché américain de la GT d'exception est largement occupé par les constructeurs européens : Porsche, Maserati, Lamborghini, De Tomaso, Ferrari, entre autres. Les fabricants d'Outre-atlantique se désintéressent de ce créneau, à l'exception de Chevrolet avec sa Corvette, qui a malheureusement perdu de sa superbe en intégrant les normes américaines de pollution et de sécurité. C'est dans ce contexte que Gerald Wiegert, fondateur de Vector, conjugue ses deux passions, l'automobile et l'aéronautique, pour imaginer le premier " avion de la route ". Il observe attentivement les réalisations européennes pour s'en inspirer. Un premier prototype non fonctionnel de la Vector est présenté dès 1972. La devise de Vector clame : " If it had wings, it would fly " (si elle avait des ailes, elle volerait). Le premier modèle destiné à être produit, la W2, est exposé au Salon de Los Angeles en mai 1977.

Vector W2 - Copyright Le concept-car Alfa Romeo Carabo, également signé Marcello Gandini, frappe par son design cunéiforme extrême. La carrosserie revêt un vert métallisé aux reflets dorés, à l'image d'un scarabée. La proue orange et la poupe vert clair marquent la différence entre l'avant et l'arrière. Les portières s'ouvrent en élytre. Technologiquement, son vitrage est un Triplex fin et léger, traité à l'or pour protéger des rayonnements et des regards. Les lignes, très régulières, tendent entre une face avant plate et un postérieur vertical. Le capot avant présente des ouvertures pour l'éclairage et le refroidissement moteur. La ligne monte du pare-brise plat, en prolongement du capot, jusqu'à un toit horizontal, avant de descendre vers un arrière en jalousies pour l'évacuation de l'air chaud et la visibilité. L'ensemble ne dépasse pas 99 centimètres de hauteur et est mû par un moteur de course, celui de l'Alfa Romeo 33.

Alfa Romeo Carabo - Copyright La Lamborghini Countach débute sa carrière de plus de quinze ans comme concept car, présentée au Salon de Genève en mars 1971 sur le stand Bertone, avant d'être commercialisée en 1974. Ce coupé radical dessiné par Marcello Gandini pousse à l'extrême le thème du " wedge design ". Directement inspirée des concepts Lancia Stratos Zero et Alfa Romeo Carabo, la Countach impose une silhouette spectaculairement surbaissée, dominée par des lignes tendues, des angles vifs et des surfaces planes. Elle innove avec ses portes à ciseaux qui s'ouvrent vers le haut. Les phares escamotables et les petites vitres latérales parachèvent l'impression futuriste. Hélas, au fil des années, la voiture perdra de cette pureté originelle.

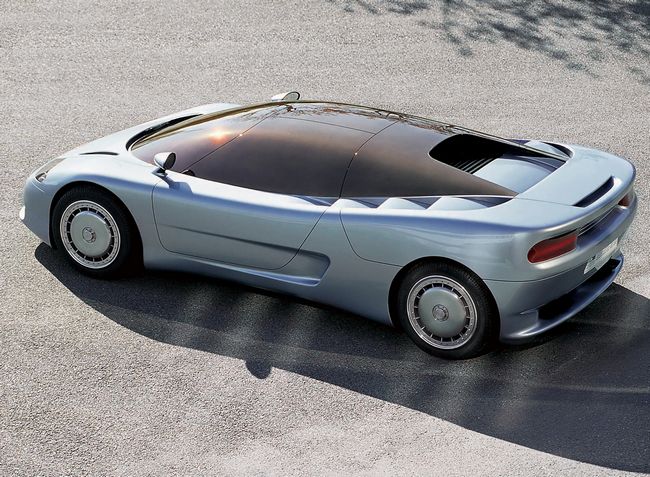

Lamborghini Countach - Copyright Dome se traduit par " rêve d'enfant ". En 1975, le projet de la Dome Zero démarre avec l'ambition de construire une GT bénéficiant de l'expérience acquise dans le développement des voitures de course. L'équipe fondatrice est constituée de quatre jeunes ingénieurs japonais. La Dome Zero est présentée au Salon de Genève 1978. Les concepteurs se sont inspirés délibérément des récentes créations italiennes pour façonner une carrosserie en coin surbaissée (98 cm). Le prototype suscite un vif intérêt de la presse et du public. Malgré cet enthousiasme, les efforts pour obtenir l'homologation de la voiture sont entravés par des raisons bureaucratiques, et la Zero ne sera jamais produite en série. Les quatre ingénieurs reportent alors leur rêve sur la piste et annoncent leur participation aux 24 Heures du Mans en 1979 avec une version de compétition, la Zero RL (ou RL-79). Cette voiture est équipée d'une mécanique Ford Cosworth, mais ne termine pas la course. Dome restera néanmoins présent au Mans les huit années suivantes.

Dome - Copyright Eberhard Schulz, qui débute sa carrière au centre de style de Porsche, rencontre en 1978 Rainer et Dieter Buchmann (BB), deux hommes d'affaires passionnés d'automobiles. Schulz imagine pour eux une berlinette de prestige digne de succéder à la légendaire Mercedes 300 SL. Le prototype prend le nom de CW 311, dont la désignation correspond à son coefficient de pénétration dans l'air (Cw de 0,311). Cette voiture est une véritable sculpture monolithique aux lignes tendues, avec des angles doucement émoussés, qui arbore des portes papillon. Elle est équipée du puissant 6,3 litres de 375 ch provenant de chez Mercedes. Cette association dure jusqu'en 1981, profitant surtout à la notoriété de la marque BB. Schulz s'attèle ensuite au développement de sa propre entreprise, baptisée Isdera. Au Salon de Genève en mars 1983, la CW 311 réapparaît sous le nom d'Isdera Imperator 108i. La voiture est produite de manière artisanale jusqu'en 1991. Ce modèle de série est équipé du V8 de 5 litres de la Mercedes 500 SE, développant 231 ch. Schulz maintient toujours d'excellentes relations avec Mercedes, bénéficiant de la bienveillance des hommes de Stuttgart. Pour peaufiner l'étude de l'Imperator, il dispose même de la soufflerie de Mercedes.

Isdera Imperator 108I - Copyright Le Dacia Duster II de 2018, s'inspire clairement de la Jeep Renegade de 2014 pour la conception de ses feux arrière. Les deux véhicules arborent des blocs optiques de forme carrée. Leur élément le plus marquant est le motif central, qui est une croix blanche, et plus précisément un X stylisé pour la Jeep, inspiré du bidon d'essence militaire de type Jerrycan.

Dacia Duster - Copyright

Jeep Renegate - Copyright Anadol FW 11 - Citroën BX L'Anadol FW 11, un prototype de berline sans suite industrielle, est dévoilé en 1977 par la firme turque Otosan, après avoir été développé en collaboration avec le constructeur britannique Reliant. Ce modèle est dessiné par Marcello Gandini pour le carrossier Bertone et présente un style anguleux très marqué. Bien que ce projet d'étude soit avorté, Gandini reprend et affine cette esthétique pour créer la Citroën BX lancée en 1982, notamment au niveau de sa silhouette cunéiforme, de la ligne de son toit et de ses blocs optiques arrière.

Anadol FW11 - Copyright

Citroën BX - Source : https://en.wheelsage.org Volvo Tundra par Bertone - Citroën BX - Jaguar Ascot La Volvo Tundra de 1979 est un concept-car créé par Marcello Gandini au sein du studio Bertone, sur commande de Volvo qui souhaite une proposition originale pour dynamiser son image de marque à partir de la base technique de la Volvo 343. Présentée au Salon de Genève, la Tundra arbore une silhouette résolument cunéiforme et futuriste, caractérisée par des lignes anguleuses, des phares escamotables et un hayon entièrement vitré. Son habitacle est tout aussi visionnaire, intégrant notamment un tableau de bord entièrement numérique. Cependant, Volvo juge le design trop audacieux et radical pour sa clientèle, et refuse de la produire en série. Bertone réussit à vendre les lignes du concept à Citroën, et les utilise comme base stylistique pour la berline BX qui est lancée en 1982.

Bertone Tundra - Copyright

Citroën BX - Source : https://en.wheelsage.org La similarité stylistique entre la Jaguar Ascot (1977) et la Citroën BX (1982) provient du recyclage créatif de Marcello Gandini pour Bertone. L'Ascot, bien que coupé de luxe, a été une des premières expressions de son " wedge design" anguleux et tendu, dont les thèmes ont été repris et adoucis sur le concept-car Volvo Tundra puis sur la BX. Cela fait de l'Ascot l'un des ancêtres lointains mais reconnaissables du best-seller de Citroën.

Jaguar Ascot - Copyright Citroën Osmose - Toyota RiN Les concepts Citroën Osmose (2000) et Toyota RiN (2007) ont beau avoir quelques années d'écart, ils visent exactement le même but pour la mobilité : aller au-delà de la simple performance pour se concentrer sur le bien-être des gens et le respect de l'environnement. L'Osmose, petite citadine hybride, joue la carte sociale : sa forme carrée et ses portes coulissantes sont pensées pour créer du lien entre les usagers, permettant même au conducteur d'indiquer sa route pour prendre des passagers à la volée. En 2007, le RiN de Toyota pousse cette logique côté santé : il mise sur le confort physique et mental avec des sièges ergonomiques, un humidificateur, et une lumière intérieure censée améliorer l'humeur. Les deux voitures partagent une ressemblance étonnante dans leur approche : une forme cubique et haute très compacte, de grandes surfaces vitrées et des ouvertures pratiques (portes coulissantes) pour casser la distance entre l'habitacle et le monde extérieur. Au fond, leur objectif commun est de transformer la voiture en un véritable petit cocon de calme et d'échanges.

Citroën Osmose - Copyright

Toyota RiN - Copyright Renault Talisman - Volkswagen Arteon Mettez donc un badge de Renault Talisman sur une calandre de Volkswagen Arteon, et inversement. La plupart d'entre nous n'y verront que du feu. D'ailleurs, vous pouvez aussi y apposer indifféremment le logo Kia, Nissan, Dodge ou celui d'une obscure marque chinoise, l'effet sera le même. Le design auto se mondialise plus que jamais, il devient difficile d'innover. Et quand une " innovation " intervient, elle est rapidement copiée par un concurrent, en témoignent les " grandes gueules " tout en largeur de ces deux familiales.

Renault Talisman - Copyright

Volkswagen Arteon - Copyright Citroën DS3 - Ligier JS50 La Citroën DS3 de 2009 lance la gamme DS avec un design chic et audacieux qui s'impose immédiatement comme une référence. En 2012, Ligier, un des leaders français, s'inspire clairement de cette réussite pour concevoir sa JS50, cherchant à dépoussiérer l'image de ses voiturettes. La ressemblance la plus évidente réside dans cette fameuse custode en forme d'aileron de requin qui donne à la DS3 son effet de toit " flottant ", un élément repris par la JS50. On observe le même emprunt dans les lignes de flanc plus vives et le coup de gouge latéral, qui musclent la petite Ligier et lui offrent une allure dynamique. En intégrant ces codes du design " premium ", souvent agrémentés d'un toit bicolore, la JS50 parvient à transformer la voiture sans permis en un objet plus désirable, bien loin des traditionnelles voiturettes utilitaires.

Citroën DS3 - Copyright

LigIer JS50 - Copyright Lotus Elan - Mazda MX-5 La Lotus Elan, présentée au Salon de Londres en 1962, est le fruit de la recherche d'amélioration de ses produits par Colin Chapman, fondateur de Lotus. Elle succède à l'Elite, un modèle produit de manière assez confidentielle de 1957 à 1963, qui était plus bruyant et surtout utilisé sur piste. Le dessin de l'Elan, appelée à une plus large diffusion, se caractérise par des lignes graciles et un profil exceptionnellement bas. Sa conception repose sur une carrosserie légère en fibre de verre boulonnée à un châssis poutre en acier. Cette structure permet à l'Elan d'afficher des courbes pures et élégantes. Elle est dotée de pare-chocs enveloppants et de phares escamotables qui confèrent une face avant parfaitement lisse et aérodynamique lorsque les feux sont rétractés.

Lotus Elan - Source : https://en.wheelsage.org Les hommes de Mazda s'installent aux Etats-Unis dès 1976 et, en 1983, dessinent les premières ébauches de la future MX-5, s'inspirant directement de l'esprit des petits roadsters sportifs abandonnés par les Européens. La similitude de style avec la Lotus Elan des années 60 n'est pas fortuite. Les ingénieurs de Mazda ont décortiqué le modèle britannique pour en extraire la quintessence et créer une voiture de sport moderne. En résulte une MX-5 qui fait un clin d'œil esthétique évident à son inspiratrice, affichant des formes toutes en rondeurs et sensuelles, sans aucun angle vif, une silhouette à la fois simple et désirable, réinventant en 1989 le roadster simple, réaliste et élégant que fut l'Elan.

Mazda MX5 - Copyright Jaguar E - Toyota 2000 GT Dès 1961, la Jaguar Type E ne fait pas que rouler, elle scandalise par sa beauté pure. Conçue par Malcolm Sayer, son style frappe par une sensualité immédiate et assumée. Le capot interminable et élancé attire l'œil, se fondant dans une silhouette basse et musclée. Ce n'est pas un dessin, c'est une courbe organique, où les ailes arrière, voluptueuses et rebondies, confèrent à l'ensemble un équilibre parfait entre agressivité sportive et grâce presque féminine. La Type E, c'est l'incarnation de la performance habillée des formes les plus séduisantes que l'automobile ait jamais connues, justifiant le mythe qui l'entoure en peu de temps.

Jaguar E - Copyright

Jaguar E - Copyright La présentation de la Toyota 2000 GT au Salon de Tokyo en octobre 1965, au milieu des modèles populaires de la gamme, produit un véritable effet de surprise. Sa silhouette racée, extrêmement basse (116 cm) et son long capot moteur sont dans l'air du temps des GT de l'époque. La face avant, particulièrement travaillée, intègre des phares escamotables complétés par deux gros projecteurs sous globes en plexiglas de chaque côté de la calandre. Le dessin de cette merveille est l'œuvre de Satoru Nozaki, du bureau de style de Toyota. Il est indéniable que ses formes fluides, lisses et arrondies, qui n'offrent aucune surface plane, rappellent fortement la sensualité stylistique de la Jaguar Type E apparue quatre ans plus tôt. Toutefois, la 2000 GT est un modèle bien plus compact et léger que son homologue britannique, affichant ainsi une élégance plus svelte et moderne.

Toyota 2000 GT - Copyright

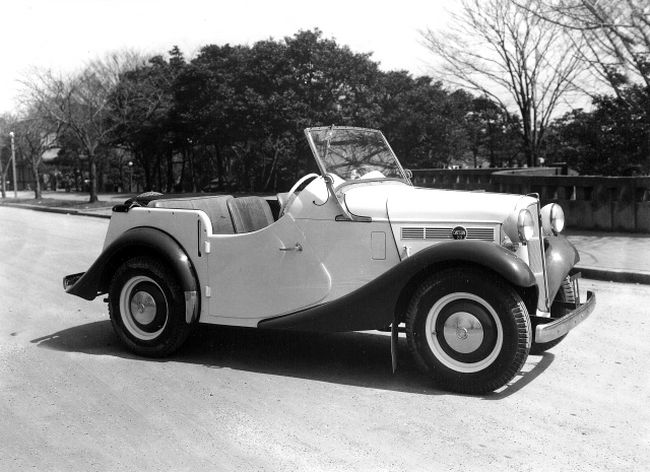

Toyota 2000 GT - Copyright Datsun DC-3 - MG TD Le parcours du style automobile japonais est marqué par une trajectoire particulière, s'étendant d'une imitation prudente des références occidentales à l'émergence d'une identité esthétique propre et mondialement reconnue quelques décennies plus tard. Dans l'immédiat après-guerre, les constructeurs nippons, confrontés à une économie en reconstruction et à un manque criant de culture GT, se tournent naturellement vers les modèles européens, en particulier britanniques, pour leurs premières tentatives de voitures de sport. L'exemple de la Datsun DC-3 de 1952 est particulièrement représentatif de cette période d'apprentissage. Ce cabriolet léger est maladroitement inspiré des lignes de la populaire MG TD. Avec ses formes empruntées, la DC-3 témoigne clairement d'une phase expérimentale, où le design n'est pas encore maîtrisé ni totalement assimilé. L'exécution reste hésitante et n'atteint pas la pureté stylistique des modèles européens originaux.

Datsun DC-3 - Copyright

MG TD - Copyright Monteverdi Hai 450 SS - Alpine A 310 La première véritable GT de Monteverdi, la High Speed 375 S, est présentée au Salon de Francfort le 11 septembre 1967. Durant la fin des années 60 et le début des années 70, le constructeur développe toute une gamme de modèles. Comme on ne s'improvise pas constructeur du jour au lendemain, Peter Monteverdi fait appel aux mécaniques surpuissantes de Chrysler pour animer ses automobiles. A défaut de prestige, il mise au moins sur la fiabilité de ces gros moteurs V8. En mars 1970, la spectaculaire Hai 450 SS fait ses débuts au Salon de Genève. Son dessin est l'œuvre de Trevor Fiore. Il impressionne par ses dimensions. Longue de 4,35 mètres et large de 1,79 mètre, c'est surtout sa hauteur de seulement 1,02 mètre qui la distingue. Elle est animée par un V8 Chrysler de 6 974 cm3 installé en position centrale. Ce moteur développe 450 ch SAE et, grâce à un excellent rapport poids/puissance, la voiture atteint une vitesse maximale de 293 km/h.

Monteverdi Hai 450 SS - Copyright La ressemblance entre la Monteverdi Hai 450 SS (1970) et l'Alpine A310 (1971) n'est pas fortuite : elle provient de l'influence du même designer, le Britannique Trevor Fiore. Celui-ci imprègne les deux projets de son style, caractéristique des berlinettes cunéiformes du début des années 1970. En effet, parallèlement au développement de la Monteverdi Hai 450 SS, Fiore soumet un projet à Alpine pour le remplacement de l'A110, dans le cadre de son contrat avec le carrossier italien Fissore. Bien que le dessin final de l'A310 soit attribué à Michel Beligond et Yves Legal, cette proposition de Fiore a été une source d'inspiration majeure pour les équipes de Dieppe. Ainsi, les deux GT arborent cette identité visuelle commune : une silhouette élancée et basse, caractérisée par un long capot plat se terminant en lame. Cette signature stylistique place instantanément la Monteverdi et l'Alpine dans la lignée des créations italiennes de l'époque, et ce, malgré des architectures mécaniques radicalement différentes : moteur central V8 pour la Monteverdi, moteur en porte-à-faux arrière 4 cylindres pour l'Alpine.

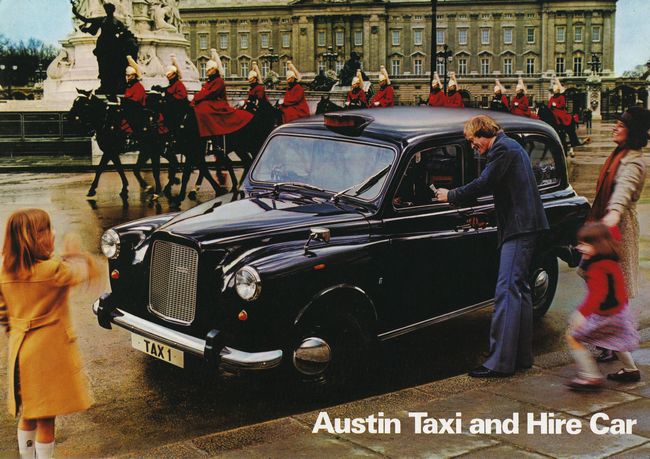

Alpine A 310 - Copyright Renault Colorale Taxi - Austin FX4 Renault lance sa 4 CV en 1946. Le constructeur concentre alors l'essentiel de ses ressources sur cette petite voiture qui fait tourner l'usine de Billancourt. Cependant, Pierre Lefaucheux, PDG de la Régie, est bien conscient qu'il lui faut diversifier son offre pour couvrir l'ensemble des créneaux du marché. Son idée est simple : proposer un véhicule se situant à mi-chemin entre, d'une part, la 4 CV Commerciale et la Fourgonnette Juvaquatre, et d'autre part, les camionnettes 1000 et 1400 kg. C'est ainsi qu'en mai 1950, la famille Colorale est présentée. Son nom est la contraction des termes coloniale et rurale. La caisse adopte une ligne ponton légèrement enveloppée. Parmi les versions proposées, l'une prend la forme d'un taxi, qui est équipé de strapontins, d'une glace de séparation et d'un toit ouvrant. Pourtant, aucune compagnie ne manifeste le moindre intérêt pour cette solution. C'est un échec commercial cuisant. Le taxi Renault est retiré du catalogue dès 1952.

Renault Colorale - Copyright En 1958, l'Austin FX4 remplace le FX3, né en 1948. Les volumes du FX4 évoquent clairement ceux de la Renault Colorale, sans qu'une quelconque filiation ne puisse être établie entre les deux voitures. De couleur traditionnellement noire, le FX4 fait partie des objets britanniques les plus typiques, au même titre que la cabine téléphonique rouge et le bus à impériale. Il est réputé pour son extraordinaire rayon de braquage qui permet de pratiquer le fameux U-Turn. Sa vitesse maximum est inférieure à 100 km/h, mais cela suffit pour le trafic dense de Londres. Cette limousine à six glaces, haute et large, mais relativement compacte, accueille jusqu'à sept passagers. Sa ligne n'évolue pas de manière significative au fil du temps. Lors de l'annonce de son arrêt par la British Leyland, les chauffeurs s'élèvent contre cette décision. C'est ainsi que sa licence de construction est cédée au carrossier Carbodies en 1983. En 1984, une nouvelle société est formée sous le nom de London Taxis International pour produire et commercialiser le fameux taxi britannique.

Austin FX 4 - Copyright Ogle SX 100 - Austin Allegro L'Ogle SX 1000, assemblée sur une base de Mini, est commercialisée à une soixantaine d'exemplaires en 1963 et 1964. Son dessin est l'œuvre de David Ogle, un designer britannique de renom. Ce coupé adopte une ligne fastback très pure, caractérisée par un arrière fuyant et un profil tendu, ce qui l'éloigne radicalement de l'esthétique cubique de la Mini d'origine. L'Austin Allegro de 1973, conçue sous la responsabilité de Harris Mann, partage avec la SX 1000 cette allure compacte, malgré ses quatre portes et son volume plus important. À l'origine, les esquisses de Mann pour l'Allegro visent une voiture élancée et moderne. Cependant, l'obligation d'intégrer un moteur haut en position transversale force les designers à rehausser la ligne de capot. L'effet final produit alors une silhouette courte et trapue, avec des phares ronds et une calandre intégrée, rappelant fortement les proportions spécifiques de l'Ogle SX 1000.

Ogle SX 1000 - Copyright

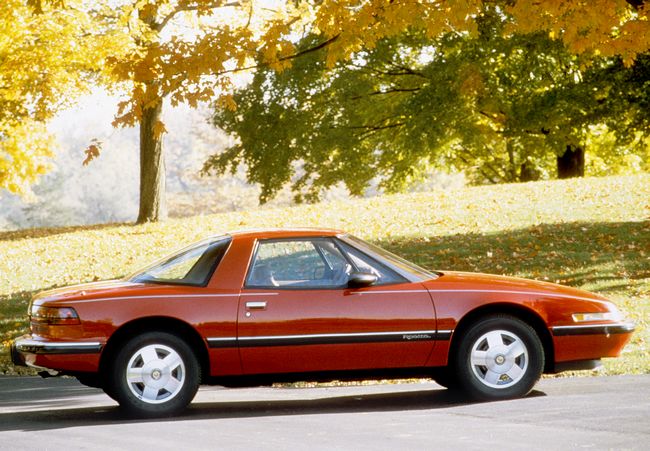

Austin Allegro - Copyright Buick Regatta - Matra M 530 Bien que l'on puisse douter que les ingénieurs de General Motors qui conçoivent la Buick Reatta (1988/1991) connaissent l'existence de la Matra M 530 (1967/1973), le parallèle entre leurs profils relève d'une convergence stylistique étonnante. Malgré leurs architectures distinctes (moteur central arrière pour le coupé français, traction avant pour le coupé américain), les deux modèles partagent une silhouette assez proche, caractérisée par une ligne de toit fuyante. Cette ligne, relativement basse, se prolonge jusqu'à l'arrière de la carrosserie, créant un effet fastback très pur pour la Matra et un notchback fortement incliné pour la Reatta. Dans les deux cas, le nez est très bas et fluide. Cette conjonction de caractéristiques démontre comment des tendances de design de coupés sportifs, populaires des années 60 aux années 80, peuvent aboutir à des silhouettes présentant des similitudes. Néanmoins, celles-ci demeurent dans le domaine de la simple anecdote.

Buick Reatta - Copyright

Matra M 530 - Copyright MG EX-E - Honda NSX Le concept-car MG EX-E à moteur central, basé sur l'architecture de la MG Metro 6R4, est dévoilé en 1985. Supervisé par Roy Axe, son design s'impose comme une référence, grâce à une carrosserie d'une grande fluidité qui aboutit à un Cx de seulement 0,24. Le coupé présente une silhouette basse et large, caractérisée par un nez plongeant et une ligne de toit fuyante. L'esthétique est épurée, sans appendice aérodynamique visible, conférant au concept une allure d'avion de chasse, une inspiration clairement assumée dans l'habitacle et ses technologies avant-gardistes (instrumentation numérique, affichage tête haute). Honda et Rover ont signé en 1979 leur premier accord, qui a abouti à la commercialisation, en 1981, de la Triumph Acclaim. Depuis, les deux marques collaborent étroitement. Faut-il voir dans ce rapprochement entre l'industriel japonais et le groupe Austin Rover l'origine des similitudes de style entre la MG EX-E de 1985 et la Honda NSX de 1989 ?

MG EX-E - Copyright Depuis sa première participation à des courses automobiles dans les années 60 jusqu'à la domination des McLaren Honda à la fin des années 80 en Formule 1, Honda possède un long passé en compétition de haut niveau. Le projet de la NSX est lancé en 1984. Les ingénieurs japonais ont pour objectif de concevoir une voiture de sport moderne capable de se mesurer en performances aux meilleures réalisations de la catégorie : Ferrari, Porsche, BMW ... C'est dans ce contexte que Honda présente le prototype de la NSX à Chicago en 1989, pour une commercialisation dès 1990. La NSX est large et basse, avec un habitacle avancé et généreusement vitré, et une longue partie arrière incurvée. Elle est motorisée par un V6 de 2 977 cm3, sa puissance est de 274 ch. Une chaîne de montage est spécialement aménagée pour la NSX. Elle est la plus petite et la plus lente du groupe Honda. Une équipe de 200 personnes y assemble chaque jour un maximum de 25 exemplaires. Ce personnel est trié sur le volet. La NSX connaît une carrière particulièrement longue qui ne s'achève qu'en 2005.

Honda NSX - Copyright Bugatti ID 90 - BMW Nazca - MG EX-E La Bugatti ID 90 (de 1990) est un prototype dessiné par Giorgetto Giugiaro (Italdesign), d'où ses initiales. Elle marque la tentative de Bugatti de revenir sur le marché des supercars après des décennies d'absence. Son design est celui d'un coupé à moteur central, relativement compact pour une supercar, mais très géométrique et musclé. Il arbore des lignes nettes typiques des créations d'Italdesign de cette époque, avec un profil cunéiforme et un traitement de surface épuré. Bien qu'elle n'ait pas été choisie pour la production, elle a servi de base stylistique à d'autres concepts de l'époque.

Bugatti ID 90, 1990 - Copyright La BMW Nazca (présentée initialement sous le nom M 12, puis C 2), est un concept de supercar signé par Fabrizio Giugiaro (Italdesign), conçue comme un possible successeur à la BMW M 1. Son design reprend et amplifie les thèmes de l'ID 90, avec une carrosserie largement construite en fibre de carbone. Elle est caractérisée par un nez très bas intégrant la double calandre réniforme de BMW, un habitacle en dôme vitré maximisant la visibilité, et des portes papillon spectaculaires combinées à des vitres s'ouvrant en élytre sur la M 12. Elle incarne l'apogée du design des supercars minimalistes, légères et fortement inspirées des prototypes de course du Groupe C.

BMW Nazca, 1991 - Copyright La ressemblance frappante entre la MG EX-E (1985), la Bugatti ID 90 (1990) et la BMW Nazca (1991) est due à l'adoption d'une esthétique de supercar aérodynamique, pour laquelle la MG EX-E peut être considérée comme l'inspiratrice majeure. La MG EX-E a été présentée dès cinq ans avant l'ID 90 et six ans avant la Nazca. Le point de convergence stylistique le plus notable est l'utilisation d'un immense dôme vitré renforçant l'effet cockpit, ce qui confirme que la MG EX-E a défini ou au moins cristallisé cette tendance stylistique futuriste qui a dominé les concepts de supercars du début des années 90.

MG EX-E - Source : https://en.wheelsage.org Glas 1700 GT - Asa 1000 GT - Ghia 1500 GT - Ford Allegro Ces quatre modèles partagent l'esthétique dominante des coupés sportifs des années 1960, largement influencée par le design italien. Toutes sont conçues comme des coupés de Grand Tourisme, visant à allier élégance et performance. Cette parenté stylistique se manifeste par l'adoption de proportions classiques, avec un long capot moteur et un habitacle reculé, qui soulignent leur vocation sportive. De plus, la ligne Fastback ou semi-Fastback est une caractéristique commune, le pavillon s'étirant en pente douce vers l'arrière. Cette convergence est d'autant plus marquée que les modèles européens (Glas, ASA, Ghia) sont effectivement dessinés par des maîtres italiens : Pietro Frua, Giorgetto Giugiaro et Sergio Sartorelli. La Glas 1300 GT est présentée à l'automne 1963. Ses lignes sont d'inspiration italienne, et pour cause : c'est Pietro Frua qui l'a dessinée. En 1965, la 1700 GT de 100 ch Din complète l'offre. En France, les 1300 GT et 1700 GT, en manque de notoriété, ne parviennent à séduire que quelques amateurs éclairés. L'importateur, Jacques Poch, malgré son dynamisme, ne peut pas compter sur un réseau de distribution dense. En 1966, au bord du dépôt de bilan, Glas n'a pas d'autre recours que d'accepter les conditions des pouvoirs publics et de céder ses actifs à BMW. En reprenant Glas, BMW fait surtout l'acquisition d'une usine complète avec 4 000 salariés compétents. Une nouvelle et ultime série de coupés, dénommés BMW 1600 GT, est alors vendue avec un moteur BMW de 1 573 cm3. La face avant est remaniée pour recevoir la calandre au double haricot. Il est produit 5 013 coupés et 363 cabriolets sous l'écusson Glas, puis 1 255 coupés sous la marque BMW.

Glas 1700 GT - Copyright Enzo Ferrari sollicite Bertone pour l'étude d'un coupé sportif, destiné à recevoir un moteur Ferrari de moins de 1 000 cm3. Le cahier des charges stipule que la faible puissance du moteur doit être compensée par une aérodynamique poussée. L'étude est exposée au Salon de Turin de 1961 sur le stand Bertone, d'après un dessin de Giorgetto Giugiaro. La voiture ne porte le blason d'aucun constructeur. Mais Enzo Ferrari change d'avis et vend les droits à un industriel de la chimie, la société Oronzo De Nora. C'est le fils de De Nora, Niccolo, qui devient président de l'Autocostruzioni Società per Azione, ASA, créée pour la circonstance en avril 1962. L'ASA 1000 GT est exposée au Salon de Turin en 1962. Longue de 3,88 mètres, elle présente des lignes typiquement italiennes. La production démarre chez Bertone en 1964, au rythme d'une voiture par semaine. Après avoir fabriqué seulement sept exemplaires, le carrossier turinois, à bout de patience, abandonne l'affaire. ASA confie alors la réalisation des carrosseries à la société Ellena. Malheureusement, les ventes ne décollent pas. Au final, ASA ne vend pas plus de 120 voitures en quatre ans, bien loin des objectifs initiaux qui tablaient sur plus de 1 000 unités annuelles.

ASA 1000 GT - Source : https://en.wheelsage.org Ghia expose le coupé 1500 GT sous sa propre marque au Salon de Turin 1962. La 1500 GT repose sur une mécanique Fiat, celle de la berline 1500. De cette façon, l'entretien et le service peuvent être réalisés à moindres frais dans le réseau Fiat à travers le monde. Une étude très poussée en soufflerie à l'école polytechnique de Turin permet d'obtenir de bonnes performances à partir de cette mécanique simple : les 75 ch du moteur de 1 481 cm3 propulsent la voiture jusqu'à 150 km/h. La ligne surprend par son long capot moteur, son pare-brise vertical et son habitacle haut. Les pare-chocs avant sont intégrés dans la calandre, qui a une forme de bouche rectangulaire dont les " lèvres " doivent protéger des petits chocs. La poupe prend la forme d'une pente douce qui se termine par un pan coupé. Comme l'ASA 1000 GT, et pour les mêmes raisons (coût unitaire élevé, absence d'image...), cette voiture ne réussit pas à s'imposer. Sa production s'arrête en 1967 suite au rachat de Ghia par De Tomaso. 846 exemplaires ont été produits.

Ghia 1500 GT - Copyright Le concept-car Ford Allegro de 1963, également connu sous le nom de Ford Allegro Fastback Coupe Concept, repose sur la structure monocoque de la Ford Falcon. Dessiné sous l'autorité d'Elwood Engel, ce prototype arbore notamment une calandre isolée et centrale, encadrée par des phares " satellites ", un long capot avant et une ligne de toit fastback très courte. L'Allegro présage le style du coupé Mustang de production, lancé en 1965, et rappelle le traitement des ailes arrière de la Thunderbird de 1961 à 1963. Décrit par Ford en 1963 comme un " rêve de voiture pratique, développé conjointement par des stylistes et des ingénieurs ", l'Allegro est exposé à la Foire mondiale de New York pour évaluer la réaction du public. Deux exemplaires sont construits : une maquette en fibre de verre peinte en rouge, et un modèle entièrement fonctionnel.

Ford Allegro - Source : https://en.wheelsage.org Saab 99 - Renault 12 D'un côté, la suédoise Saab 99, de l'autre, la Renault 12. Carrosserie trois volumes et coffre en pente douce rapprochent ces deux voitures. Le pare-brise de la Saab est toutefois plus vertical.

Saab 900 - Copyright

Renault 12 - Copyright Hino Contessa Coupé - Daf Coupé 55 En 1964, Hino expose au Salon de Paris une nouvelle berline Contessa dessinée par Michelotti. Elle est équipée d'un quatre cylindres de 55 ch installé en position arrière. L'objectif est de faire sortir la marque du Japon, pour s'imposer durablement en Europe. En avril 1965, un coupé vient compléter l'offre. Par souci d'économie, il reprend de nombreux éléments de carrosserie à la berline. Son moteur affiche 65 ch, ce qui autorise un honorable 145 km/h. Une version Sprint est proposée sur le marché français, à l'initiative de l'importateur de l'époque, la société E. Dujardin. C'est Alpine à Dieppe qui se charge de pousser le moteur à 90 ch. Cependant, l'importateur n'a ni la patience ni les moyens d'imposer la marque dans le pays. D'ailleurs, c'est le constructeur lui-même qui interrompt toute production automobile en 1967, pour se consacrer exclusivement à son métier de base : la fabrication d'autocars et de camions.

Hino Contessa Coupé - Copyright Hub Van Doorne, né en 1900, fonde son entreprise en 1928. Il produit son premier camion en 1949. En 1955, la Van Doorne's Automobiel Fabriek (DAF) décide de se lancer sur le marché de la petite voiture populaire. La première voiture DAF est présentée en 1958 au Salon d'Amsterdam. C'est une citadine compacte de 3,60 mètres, animée par un bicylindre de 600 cm3. Elle innove notamment par l'adoption en série d'une originale transmission automatique, dénommée Variomatic. En décembre 1967, les modèles b icylindres 33 et 44 sont épaulés par une grande sœur, la 55, équipée d'un quatre cylindres d'origine Renault. La carrosserie est identique, à la calandre près, à celle du coach 44 déjà dessiné par Michelotti. Le coupé 55 est présenté au Salon de Genève en mars 1968. Il se distingue par son pavillon surbaissé et son équipement à tendance sportive. Il partage avec la Hino Contessa Coupé la " patte " élégante et moderne de Michelotti.

Daf Coupé 55 - Copyright Alpine A610 - GMFSA SL1 L'Alpine A610, lancée en 1991 pour succéder à la GTA, est la dernière tentative de la marque de Dieppe pour s'imposer sur le marché des coupés sportifs de luxe face à Porsche. Elle repose sur une architecture à châssis-poutre caractéristique et est animée par un V6 PRV turbocompressé de 3,0 litres qui développe 250 ch. Le principal obstacle commercial réside cependant dans son design. En effet, l'A610 ne constitue pas une véritable rupture stylistique, se contentant d'être une évolution majeure de la précédente GTA. Cette filiation visuelle est très marquée, reprenant la silhouette générale et la structure vitrée, même si l'avant est redessiné avec des phares escamotables pour moderniser l'ensemble. Cette ressemblance trop forte avec le modèle antérieur, qui n'a pas connu le succès escompté, nuit grandement à l'image de nouveauté et au positionnement haut de gamme de l'A610, contribuant à son faible volume de production, 818 exemplaires, et à l'arrêt d'Alpine en 1995.

Alpine A610 - Copyright La GMF SA SL est une tentative méconnue d'incursion dans le segment des sportives haut de gamme françaises, portée par le Garage Mutualiste de France S.A. (qui n'a rien à voir avec l'assureur GMF), une entité basée à Torcy. Ce projet éphémère culmine avec la présentation d'un unique prototype, le GMF SA SL1 V6 Renault, exposé au Salon de Paris en 1986. Ce coupé, clairement positionné pour rivaliser avec les modèles GT de prestige, proche dans l'esprit et dans l'aspect de l'Alpine A 610, est techniquement ambitieux en se basant sur le moteur V6 PRV en configuration turbocompressée, promettant des performances de l'ordre de 200 chevaux et une vitesse de pointe avoisinant les 250 km/h. Cependant, malgré cette vitrine spectaculaire, le projet n'atteint pas le stade de la commercialisation, la SL1 V6 demeurant une curiosité isolée qui marque la fin prématurée des ambitions automobiles du GMF SA.

GMFSA SL1 - Copyright Peugeot 308 R Concept - Volkswagen Golf R Touch Ces deux concept cars, la Peugeot 308 R Concept de 2013 et la Volkswagen Golf R Touch de 2015, établissent une parenté stylistique en adoptant l'usage audacieux d'une carrosserie bicolore à fort contraste, un langage de design qui sert à souligner leur nature radicale et ultra sportive. La Peugeot 308 R Concept divise sa carrosserie en deux par une coupe franche oblique entre un rouge opaque et fluorescent à l'avant, et un noir bleuté mat et texturé à l'arrière. De son côté, la Volkswagen Golf R Touch utilise également le contraste, entre un rouge et un gris mat, pour conférer à la compacte une identité plus agressive et, surtout, pour mettre en valeur son rôle de vitrine technologique. Ainsi, si la palette chromatique spécifique diffère légèrement, les deux constructeurs partagent la même stratégie de rupture visuelle par le jeu des couleurs pour positionner leurs concepts comme des machines d'exception, loin des livrées de série.

Volkswagen Golf R Touch - Copyright

Peugeot 308 R Concept - Copyright Iso Rivolta - BMW 3200 CS En 1962, Iso présente le luxueux coupé à quatre places GT Rivolta, dont l'ambition est de concurrencer directement les Ferrari et Maserati sur le segment des GT familiales. Renzo Rivolta rêve de sortir de l'anonymat et de s'élever au rang d'un Enzo Ferrari, une notoriété que la modeste Isetta, produite dans ses ateliers de 1953 à 1956, ne lui a pas permise. Pour ce nouveau projet de GT, Iso ne choisit pas un somptueux V12 européen, mais opte pour un V8 Chevrolet directement issu de la Corvette. Ce moteur est proposé avec deux niveaux de puissance au choix du client, 300 ou 340 ch SAE. Iso n'est ni le premier ni le dernier constructeur européen à faire ses emplettes aux Etats-Unis pour motoriser ses automobiles. Ces V8, qui ne manquent pas de chevaux, offrent en outre l'avantage d'un prix de vente bien inférieur à celui d'une mécanique européenne plus sophistiquée. Le dessin de la carrosserie est signé par le jeune et talentueux Giorgetto Giugiaro. Finalement, la GT Rivolta est produite à 797 exemplaires sur une période de sept ans, un volume relativement modeste pour l'époque.

Iso Rivolta - Copyright En 1961, BMW dévoile au Salon de Francfort la voiture du renouveau, celle qui va sauver la firme de la faillite : la berline 1500. Parallèlement, le constructeur allemand prépare l'abandon des lourdes berlines héritées de la décennie précédente. Le créneau des automobiles à moteur V8 n'est toutefois pas totalement délaissé. En effet, lors de ce même Salon de Francfort de 1961, le coupé 3200 CS donne un nouveau coup de panache au haut de gamme BMW. Ce modèle succède à la 503, dont la production a cessé en mars 1959. Le dessin de la 3200 CS sort des ateliers de Bertone et présente une forte ressemblance avec celui de l'Iso Rivolta. Les deux voitures sont en effet dessinées par Giorgetto Giugiaro. Malgré le charme de ses lignes, la 3200 CS connaît une carrière en demi-teinte, son constructeur préférant alors axer ses efforts sur sa nouvelle gamme de berlines moyennes. Elle est affichée à un tarif proche de celui de la 503. Seules 538 voitures sont produites entre février 1962 et septembre 1965. Le coupé 2000 CS qui lui succède conserve une indéniable parenté stylistique.

BMW 3200 CS - Copyright Lancia Berta Spider - Bristol 412 Les deux modèles, la Lancia Beta Spider (1974) et la Bristol 412 (1975), partagent une ressemblance esthétique frappante qui repose sur leur carrosserie découvrable de type Targa. Toutes deux arborent un arceau de sécurité fixe et proéminent qui assure la rigidité structurelle et la protection des passagers, une solution de design qui se développe dans les années 70, notamment en réponse aux normes de sécurité américaines. Bien que la Lancia ait été conçue chez Pininfarina et la Bristol chez Zagato, l'assemblage des deux voitures par Zagato pourrait constituer la raison de la similitude de leur conception. Pour l'anecdote, la Bristol emprunte ses feux arrière à la Lancia, soulignant davantage cette proximité technique et stylistique.

Lancia Beta Spyder - Source : https://en.wheelsage.org

Bristol 412 - Copyright Plymouth Satellite - Mazda RX-4 Dans les années 1970, les constructeurs japonais s'inspirent délibérément du style des voitures américaines afin de conquérir ce marché crucial. Cette stratégie consiste à adopter les codes stylistiques populaires de Détroit, tels que le long capot, le profil fastback des coupés sportifs et des lignes tendues, tout en miniaturisant les gabarits. Le but est de proposer un look familier et désirable pour l'acheteur américain, tout en offrant la sobriété et la fiabilité japonaises. Cette influence se retrouve dans certains éléments spécifiques, notamment les pare-chocs. Ceux de la Plymouth Satellite de 1971 et de la Mazda Luce Rotary RX-4, commercialisée en 1972, se caractérisent tous deux par des pièces de chrome massives et très brillantes, dont la largeur imposante s'étend sur toute la face avant. Très décoratifs, ces pare-chocs encadrent l'ensemble de la calandre et des optiques.

Plymouth Satellite, 1971 - Source : https://en.wheelsage.org

Mazda RX-4, 1972 - Source : https://en.wheelsage.org |