|

Copyright. Ce site est gratuit et sans publicité. Je n'en retire aucun bénéfice financier. C'est le fruit d'une démarche totalement désintéressée. Si vous êtes détenteur d'un copyright non mentionné, je vous invite à me contacter. Ce fait est involontaire. Le document en question sera immédiatement retiré. Merci donc pour votre indulgence, pour ce qui n'est qu'un travail amateur. D.B est une marque automobile française créée en 1947 par Charles Deutsch et René Bonnet, et disparue en 1962, en raison de la fin de l’association entre ses deux fondateurs. Ces derniers vont poursuivre leur carrière en solo, le premier avec la CD Panhard, le second avec la marque René Bonnet. Le présent chapitre porte essentiellement sur les versions de tourisme. En effet, la carrière sportive des D.B nécessiterait un autre développement qui ne s'inscrit pas dans cette rubrique. René Bonnet René Bonnet naît le 27 décembre 1904 à Vaumas, dans l'Allier. Fils d'un menuisier ébéniste et d'une coiffeuse, il achève sa scolarité dès 11 ans et demi. Ses professeurs sont happés par la terrible guerre de 1914. Celle-ci paralyse la vie des campagnes. C'est un sportif né. Tout jeune, il joue au football, dans l'équipe de Dompierre-sur-Besbre. Après avoir loué ses services dans les fermes des environs de Vaumas, il travaille un temps avec son père, puis tente sa chance à la ville. Il est employé dans les usines Albert Col à Moulins, un spécialiste de la fabrication de hangars et abris. Puis arrive le service militaire qu'il effectue dans la marine à Toulon en tant que breveté charpentier. D'un plongeon imposé dans une eau peu profonde, il conserve, à son retour à la vie civile, un mal persistant.

René Bonnet est un mécanicien hors pair doublé d'un pilote de talent. Il va se révéler comme étant un meneur d'hommes qui ne se plaît que dans l'action. Copyright Deux médecins consultés diagnostiquent le même mal, une tuberculose osseuse. Il est plâtré, et on lui recommande l'immobilité. Se sentant une charge pour les siens, il décide de partir pour Berck où l'on soigne cette maladie dite du " mal de Pott " . René Bonnet a une farouche volonté de vivre. Deux ans plus tard, aucun examen ne lui permet de connaître l'évolution de son mal. Il ôte son corset, et se fait conduire chez un pharmacien de Berk, où il demande à titre privé une radiographie. Celui-ci lui annonce qu'il n'a jamais eu de tuberculose osseuse. Il ne souffre que d'une déviation de la colonne vertébrale. Terrible joie, terrible nouvelle pour ce jeune homme qui ne sait plus marcher. Il quitte l'hôpital. En quelques mois, il réapprend toutes les fonctions de la vie qui lui ont été interdites. Il étudie la mécanique. Au début de 1929, son beau-frère qui est agent Citroën décède. Sa sœur le réclame à Champigny-sur-Marne (actuel Val-de-Marne) pour l'aider à faire vivre le garage familial. Petit à petit, la passion du sport et de la mécanique prend place chez ce grand et athlétique garçon. Deux ans plus tard, René Bonnet achète l'atelier voisin de charronnage de madame Deutsch, dont le fils, Charles, vient d'entrer à Polytechnique. En 1931, René Bonnet participe à son premier rallye au volant d'un roadster Citroën C4G. Charles Deutsch Charles Deutsch arrive au monde à Champigny-sur-Marne le 6 septembre 1911. Il est issu d'une famille originaire du Luxembourg. Sa mère est italienne. Son grand-père possédait un fonds de commerce en peinture auto. Son père a transformé l'entreprise de peinture en un atelier de construction et de réparation de voitures à chevaux. Très tôt, le jeune Charles est ce que l'on appelle un sujet doué. Un de ses professeurs lui vante le premier les vertus de l'automobile. Il poursuit ses études à Nogent, qui sont financées par son père pourtant peu fortuné. D'un naturel timide, presque sauvage, il passe son baccalauréat et obtient la mention bien. Peu sportif, bien qu'ayant passé le brevet de nageur scolaire, il occupe une partie de ses loisirs à l'atelier, avec son père. Il s'initie aux secrets du charronnage. A dix ans, déjà, il prend le volant d'une voiture, la Decauville parentale. Il la démonte boulon par boulon, l'examine pièce par pièce. L'automobile devient sa passion. Pendant des années, il véhicule son père dans ses déplacements professionnels, sans permis de conduire. Il apprend très vite l'esprit d'une mécanique automobile.

Charles Deutsch. Copyright Son père meurt alors qu'il n'a que douze ans. Il lui faut mettre les bouchées doubles. Il apprend à souder, puis effectue un stage de peinture chez Valentine. Ses aptitudes manuelles complètent heureusement ses capacités intellectuelles. Il se passionne pour l'aérodynamique. Du métier de charron, les établissements Deutsch passent à la carrosserie. Quelques clients viennent trouver Charles Deutsch, et lui demande d'effectuer des retouches aérodynamiques sur leur voiture. Il obtient non seulement le diplôme de l'Ecole Polytechnique dont il sort neuvième de sa promotion, mais aussi les titres d'ingénieur des Ponts et Chaussées, et d'ingénieur de l'Ecole Supérieure d'Electricité. Nous sommes en 1931, et il ne lui est plus possible de se consacrer à la fois à ses études et à la bonne marche de l'entreprise familiale. Il fait la rencontre de René Bonnet qui vient de racheter l'affaire tenue par sa mère. Au garage du Marché, on effectue, bien sûr, des réparations courantes, mais on réalise aussi des travaux sur les culasses, on crée des tubulures spéciales et on met au point des réglages maisons. Les prémices d'une collaboration fructueuse Charles Deutsch tourne autour des moteurs, observe les carrosseries, discute passionnément avec René Bonnet dont il devient l'ami. Tous deux rêvent de compétition. Le jeune polytechnicien et le garagiste dessinent déjà, sans le savoir, leur avenir. Ils s'inscrivent à l'école de pilotage de Montlhéry, dirigée par Robert Benoist (1895/1944), ex pilote Salmson et Delage. Charles Deutsch n'a pas de dons extraordinaires pour la conduite rapide, ce qui n'est pas le cas de René Bonnet plutôt doué. Celui-ci est remarqué par les responsables du constructeur Amilcar, qui lui proposent une voiture officielle pour disputer le Grand Prix de l'ACF 1936, moyennant une contribution financière. Mais suite aux grèves qui paralysent l'industrie, et au manque de moyens de la firme de Saint-Denis en mauvaise posture financière, la voiture n'est pas prête pour la course. C'est ce jour-là, sur les tribunes de Montlhéry, que les deux amis décident ensemble de construire leur auto. L'association est idéale. Charles Deutsch va concevoir les voitures, et René Bonnet les matérialiser. Ce n'est pas la première fois que deux hommes très différents s'associent pour donner naissance à une marque automobile. Auparavant, il y a eu De Dion et Bouton, puis Panhard et Levassor, ou Chenard & Walker ... A la fin de la guerre (il a participé à la résistance), Charles Deutsch est occupé professionnellement à reconstruire de nombreux ponts. De 1945 à 1949, il transforme l'aérodrome de Brétigny en un centre d'essais en vol. C'est lui qui en a conçu les pistes avant-guerre. A la même époque, il participe au remaniement de l'aéroport du Bourget, pour le rendre compatible avec l'intensité des vols de rapatriement des prisonniers et déportés. L'automobile n'est assurément pas le seul domaine où Charles Deutsch sait se montrer brillant.

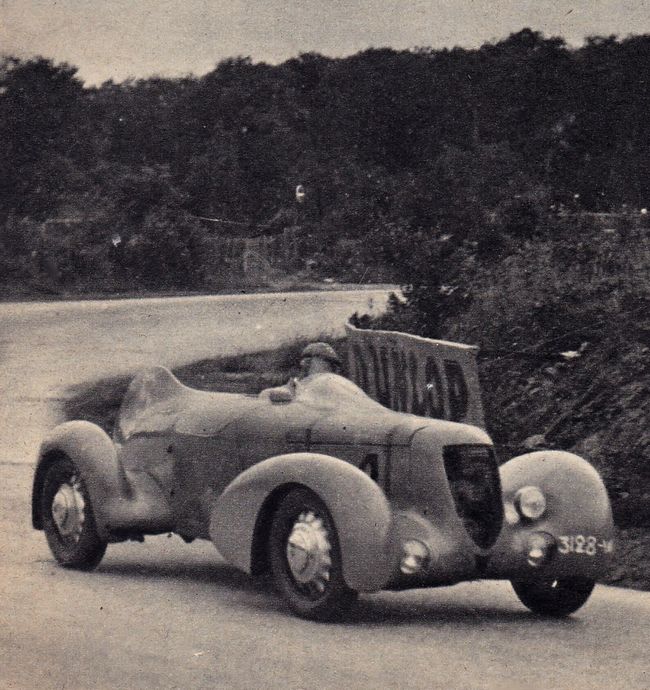

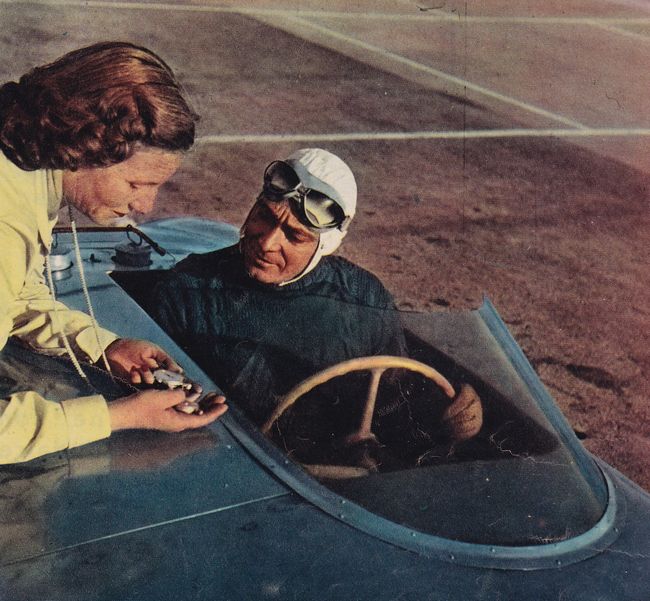

Mme René Bonnet, fille d'un capitaine américain au long cours, a fait la connaissance de René Bonnet sous le signe de la voiture. Elle attendait un autobus, en juin 1939, à Champigny-sur-Marne, lorsqu'un automobiliste lui offrit de l'emmener. Trois mois après, elle épousait René Bonnet. Source : AAT, août 1954. Deutsch & Bonnet D.B1 Charles Deutsch conçoit une première carrosserie d'une grande finesse pour une voiture de sport. René Bonnet de son côté récupère dans son garage les restes d'une Citroën 11 CV Traction Avant accidentée. Avec peu de moyens et beaucoup d'énergie, les deux amis présentent en 1938 leur première automobile, dite D.B1. Elle se caractérise par une forme fuselée agrémentée d'une longue dérive arrière. Deutsch s'est fortement inspiré des études de l'aérodynamicien Jean Edouard Andreau (1890/1953). L'utilisation de tubulures spéciales et l'adjonction de deux carburateurs Solex horizontaux, et non plus inversés, permettent d'obtenir 70 ch contre 57 ch pour le 4 cylindres Citroën 1 911 cm3 de série. Ainsi, la D.B1 dépasse les 160 km/h.

Ce modèle unique de 1938 est construit à partir d'un Citroën Traction Avant accidentée. Le moteur de 11 CV est gonflé et autorise une vitesse de près de 160 km/h. Copyright L'usage de la traction avant en rarissime en compétition. Seule la Tracta conçue par Jean-Albert Grégoire peut prétendre à un certain palmarès sur piste. Malgré son aérodynamisme soigné et sa bonne tenue de route, la mécanique Citroën avoue ses limites. La D.B1 participe aux 12 Heures de Paris 1938, et a le temps de battre le record de la piste avant d'abandonner sur casse au deuxième tour. En 1939, les deux compères participent encore avec ce roadster au Bol d'Or, aux épreuves de la Journée des Indépendants et au Grand Prix des Frontières à Chimay. René Bonnet termine deuxième en Belgique, intercalé entre les BMW d'usine pourtant réputées invincibles, qui sont première, troisième et quatrième.

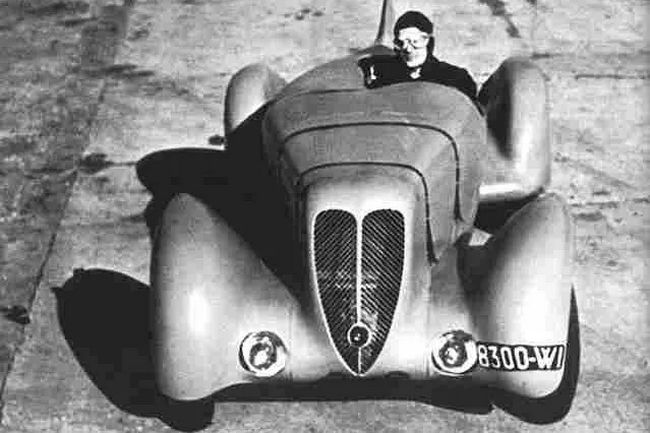

La carrosserie fuselée de la D.B1 s'inspire des réalisations de l'ingénieur Andreau, notamment avec la présence d'une imposante dérive arrière. La large calandre permet un bon refroidissement, et les phares sont incorporés dans le carénage qui sert de liaison entre la cellule et les ailes. Copyright Deutsch & Bonnet D.B2 Au printemps 1938, Deutsch décide de travailler sur une voiture fermée à l'aérodynamisme encore plus poussé. Il dessine le coupé D.B2 très profilé qu'il inscrit aux 12 Heures de Paris le 10 septembre 1939. Il le destine ensuite à battre des records sur piste. Charles Deutsch étant de petite taille, il a minimisé au plus près la garde au toit afin d'obtenir le maître couple le plus réduit possible. La déclaration de guerre le 3 septembre 1939 interrompt la carrière de cette voiture.

La D.B2 est mise en chantier fin 1938, et doit participer aux 12 Heures de Paris en septembre. Mais la guerre met fin à ce projet. Copyright La D.B1 est détruite dans l’accident à l'origine de la mort du pilote André Bossut lors des essais de la Coupe de Paris en juillet 1947. Après cet accident, son frère Achille Bossut défend les intérêts de sa belle-sœur. Il obtient de D.B la construction d'une voiture en remplacement de celle qui a été détruite. C'est ainsi qu'apparaît un cabriolet D.B2 que Mme Bossut s'empresse d'échanger contre une Simca plus conventionnelle, répondant mieux à ses besoins quotidiens.

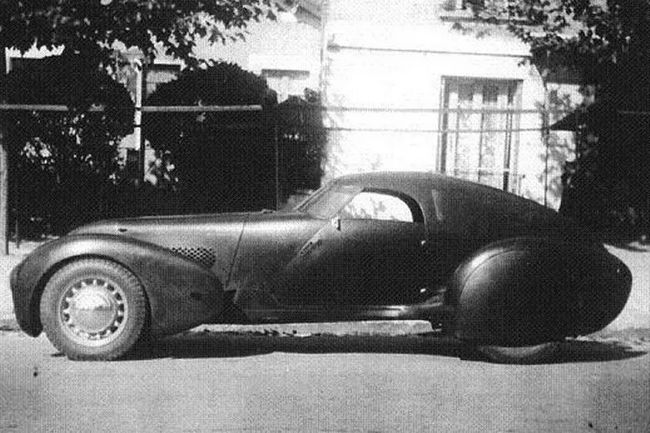

La Deutsch & Bonnet D.B2 en version coupé et cabriolet. La seconde a été remise après-guerre à Mme Bossut. Son époux André Bossut s'est tué à bord de la D.B1 en juillet 1947. Copyright Les tanks D.B Pendant l'Occupation, Deutsch et Bonnet réfléchissent à de nouvelles voitures pour l'après-guerre. Une D.B3 reposant sur un châssis poutre en forme de Y vers l'avant, aussi moderne que rigide, est étudiée en 1942, mais jamais carrossée. Elle sert de base à la naissance de la D.B4, présentée en juillet 1945, dotée d'un 1 490 cm3, suivie deux mois plus tard par la D.B5 de 2 litres. L'une et l'autre empruntent leur moteur à la Citroën Traction Avant. La D.B4 participe en septembre 1945 à la Coupe de Paris 1945 disputée dans le Bois de Boulogne. C'est la première réunion sportive motocycliste et automobile d'après-guerre. Elle est inscrite dans l'épreuve réservée aux cylindrées de moins de 1 500 cm3, dite coupe Robert Benoist. Les carrosseries en Duralinium à ailes intégrées des deux D.B sont très fines. Leur dessin pur est formidablement moderne pour leur temps. Elles sont baptisées " tank " par leurs concepteurs, dans la tradition des autres tanks Chenard & Walker, BNC ou Bugatti. Rappelons l'origine de ce terme " tank " associé à des automobiles de course. En 1914, les prototypes des premiers chars d'assaut ont été dissimulés durant les essais sous des carcasses ayant la forme de citernes, d'où le nom de tank (citerne ou réservoir en anglais) qui leur est resté. L'habillage de voitures de course avec des carrosseries carénées proches d'aspect de celles des chars militaires leur valent cette appellation.

Le tank D.B4 de 1 490 cm3. La D.B4 sort d'atelier en 1945. Elle participe à la Coupe de Paris le 9 septembre. Sa dernière sortie officielle a lieu aux 24 Heures du Mans 1949. Copyright Les tanks D.B brillent sur de nombreux circuits. En cours d'année, apparaît une nouvelle monoplace 2 litres, dite D.B6. Les D.B4, 5 et 6 connaissent une carrière sportive honorable, mais pêchent par le manque de puissance de leur moteur Citroën.

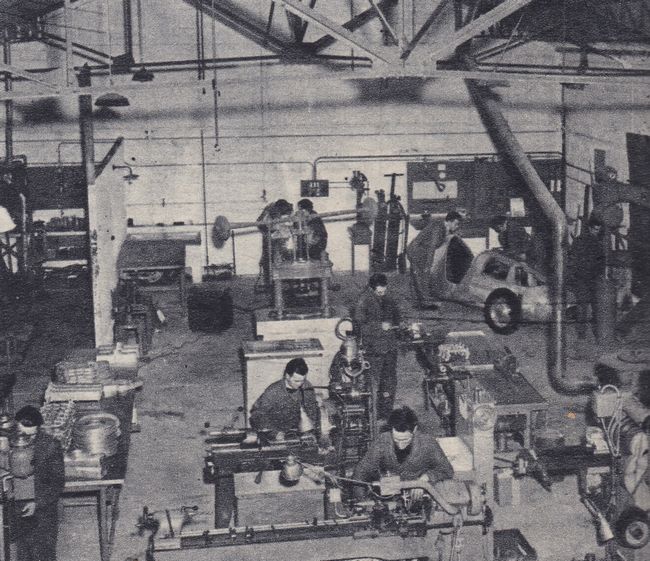

Sur le circuit du Nürburgring le 20 août 1950, de gauche à droite, Maurice Trintignant, Robert Manso, Elie Bayol, René Bonnet de Charles Deutsch. Copyright Charles Deutsch et René Bonnet poursuivent le développement de leur petite affaire dans deux directions : la catégorie " course " avec une barquette 2 litres d'un dessin nouveau, dérivée de la D.B6 de 1947, et la catégorie " sport " avec une barquette D.B7 1,5 litre perfectionnée sur de nombreux points, capable d'atteindre 185 km/h. L'entreprise de Champigny-sur-Marne emploie alors une dizaine de salariés qui travaillent en étroite collaboration avec leurs deux patrons. Les ateliers D.B offrent une surface couverte réduite de 500 m2 (portée ultérieurement à 800 m2), ce qui ne les empêche pas d'être équipés de machines-outils et d'installations modernes. L'administration de l'affaire est assurée par Mme Bonnet dans la maison natale de Charles Deutsch, attenante aux ateliers. En période de pénurie et de dirigisme économique, D.B doit composer avec le zèle des fonctionnaires qui limitent la fourniture de matières premières et de carburant.

Les concours d'élégance sont à la mode au sortir de la guerre. Deutsch et Bonnet n'hésitent pas à y engager leurs barquettes. Ils sont ici représentés pour leurs charmantes épouses, qui posent lors du concours d'élégance du pavillon d'Armenonville en juin 1948 devant une barquette 2 litres. Copyright L'EPAF, pour assurer les arrières Pour rentabiliser leur affaire, Deutsch et Bonnet produisent parallèlement des équipements pour améliorer les performances des moteurs Citroën d’abord, puis Panhard ensuite. Il s'agit de couvre- culbuteurs moulés en alliage léger, de tubulures d'admission, de double et triple carburateurs, de jantes en alliage léger ... Cette activité se fait sous couvert de la Société EPAF, créée par Deutsch et Bonnet le 1er octobre 1946. La première gérante de l'EPAF est la mère de Charles Deutsch, qui sera remplacée par l'épouse de René Bonnet, puis par René Bonnet lui-même. La réputation de l'EPAF grandit vite. Les ateliers de Champigny-sur-Marne accueillent la clientèle des fanatiques de la Traction, qui viennent y faire monter les tubulures EPAF. La Société EPAF disparaît en 1961. D.B est présent pour la première fois au Salon de Paris 1948 au Grand Palais avec un de ses tanks, qui voisine avec des tubulures EPAF. C'est aussi par le biais de l'EPAF que sont facturées les automobiles. La compétition automobile Ne voulant manquer aucune occasion de faire connaître leur marque, Deutsch et Bonnet engagent lors des premières 24 Heures du Mans de l'après-guerre en 1949 deux voitures, les D.B4 et D.B5 à moteur Citroën. C'est leur première participation. La D.B4 termine seizième sur dix-neuf voitures à l'arrivée. La D.B5 que pilotent eux-mêmes Deutsch et Bonnet abandonne sur panne moteur au 175ème tour. Cette participation au Mans n'apporte pas à D.B toutes les retombées publicitaires espérées. C'est toutefois le début d'une histoire qui va durer une quinzaine d'années entre les D.B et le public exigeant du Mans.

Au centre, Charles Deutsch en combinaison et René Bonnet en costume cravate à Montlhéry en 1947. Copyright Alec Ullman, le manager de Cunningham, se confie à cette occasion à René Bonnet : " René, vos petites voitures sont formidables. Nous, nous mettons beaucoup de gazoline dans nos voitures et elle sort par l'échappement. Vous, vous en mettez très peu et elle sort par les roues ". C'est un bien bel hommage de la part des Américains pour la petite équipe française.

René Bonnet et Charles Deutsch. Copyright En 1950, D.B engage deux nouvelles barquettes aux 24 Heures du Mans. Les voitures sont équipées d'un moteur Panhard. L'objectif de D.B est de remporter le classement à l'indice de performance, qui récompense la voiture ayant parcouru la plus grande distance par rapport à sa cylindrée. Cet indice est très populaire en France à l'époque. Il permet aux constructeurs français de rivaliser avec les marques étrangères, qui dominent les courses en termes de vitesse pure. Certains critiques estiment que l'indice est un peu trop favorable à D.B, mais ce classement reste populaire auprès du public, qui aime entendre la Marseillaise résonner sur la ligne d'arrivée.

De retour des USA à leur descente de l'avion d'Air France qui les a amenés à Orly, les pilotes René Bonnet et André Moynet, entourés de leur famille et de leurs amis. De droite à gauche, René Panhard, Renard (Shell), Jeanbin, les deux fils de René Bonnet devant leur père, Mme Bonnet, H. Lallemand (Dunlop), et Paul Panhard. Source : AAT, avril 1953. Dans les années 1950, la compétition automobile française est dominée par les petites cylindrées. Les grandes marques de prestige comme Talbot, Bugatti, Delage ou Delahaye ont disparu ou sont en difficulté. Seuls les constructeurs comme Panhard, Renault, Peugeot ou Citroën sont encore en lice. D.B n'est pas le seul constructeur français à utiliser des moteurs Panhard aux 24 Heures du Mans. Callista, Monopole ou VM sont également présents sur la grille de départ. La plupart de ces voitures sont légères et efficaces, ce qui leur permet de bien figurer au classement à l'indice de performance.

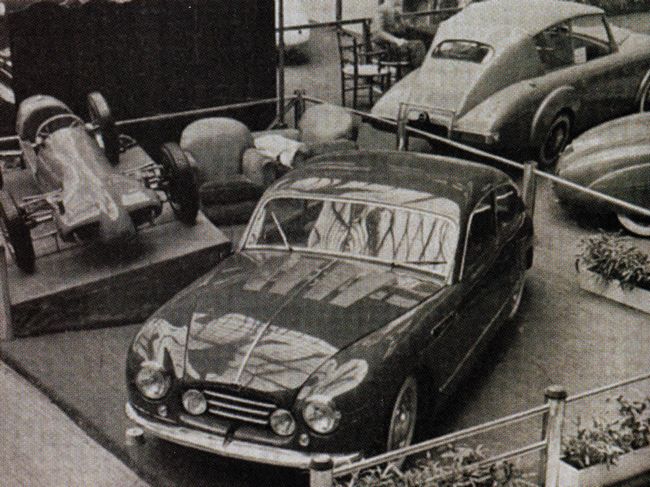

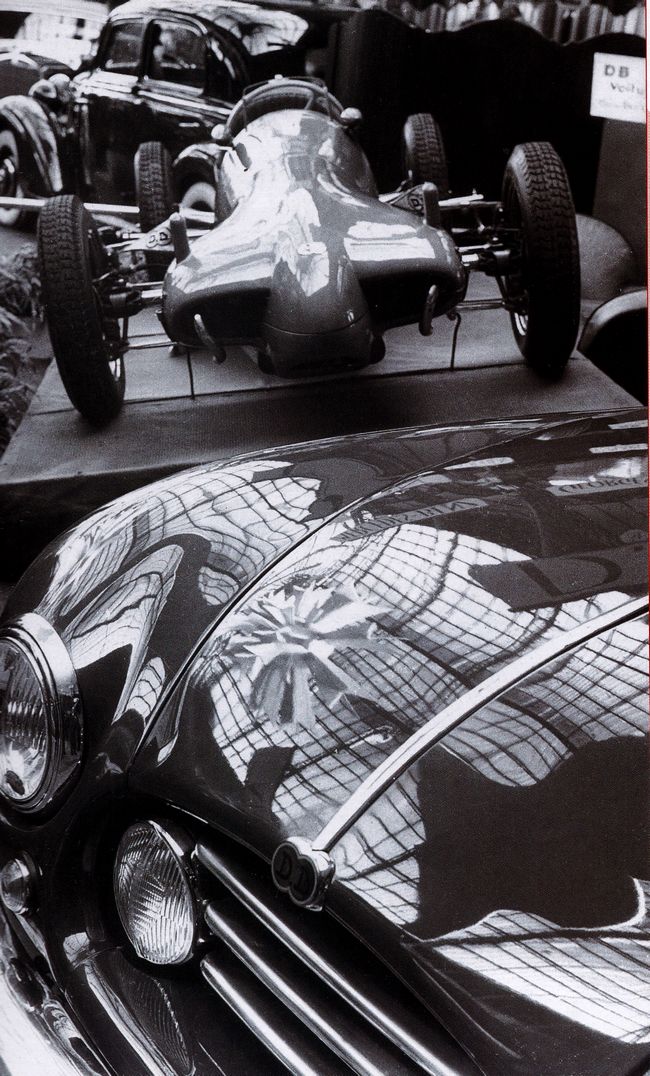

Il parait envisageable de dater cette photographie du Salon de Paris 1951. Votre avis ? marioboano@gmail.com. Copyright

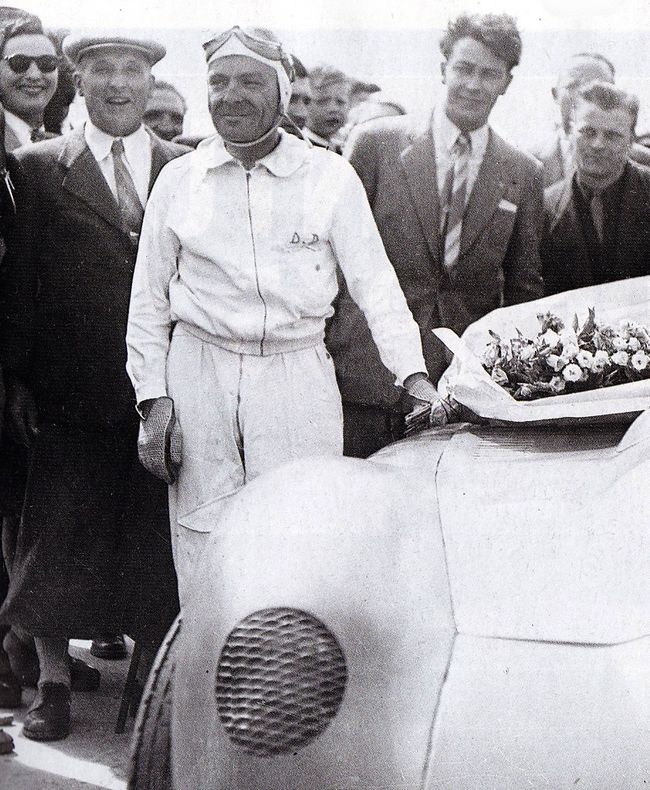

24 Heures du Mans 1953. Moynet et Bonnet attendent les résultats au classement à l'indice de performance. Victoire ! Le speaker vient de les déclarer vainqueurs. Malheureusement, une erreur a été commise. Les deux pilotes ne sont réellement que deuxième derrière les frères Chancel sur Panhard. Leur belle performance est cependant récompensée, puisque pour réparer l'erreur, l'ACO attribué le même prix au premier et au deuxième. On voie ici M. Paul Panhard (tout à droite) avec son fils Jean (tout à gauche), encadrant les deux pilotes. Source : AAT, juillet 1953. D.B devient la seule équipe française à courir sur les circuits du monde entier. Amédée Gordini a arrêté la compétition en 1956, Talbot est en déclin et Matra, créé en 1941, ne s'intéresse pas encore à l'automobile. Comme Gordini, Bonnet se plaint du manque de soutien des pouvoirs publics envers la course automobile, qui porte haut des couleurs de la France. Heureusement, la presse spécialisée est élogieuse.

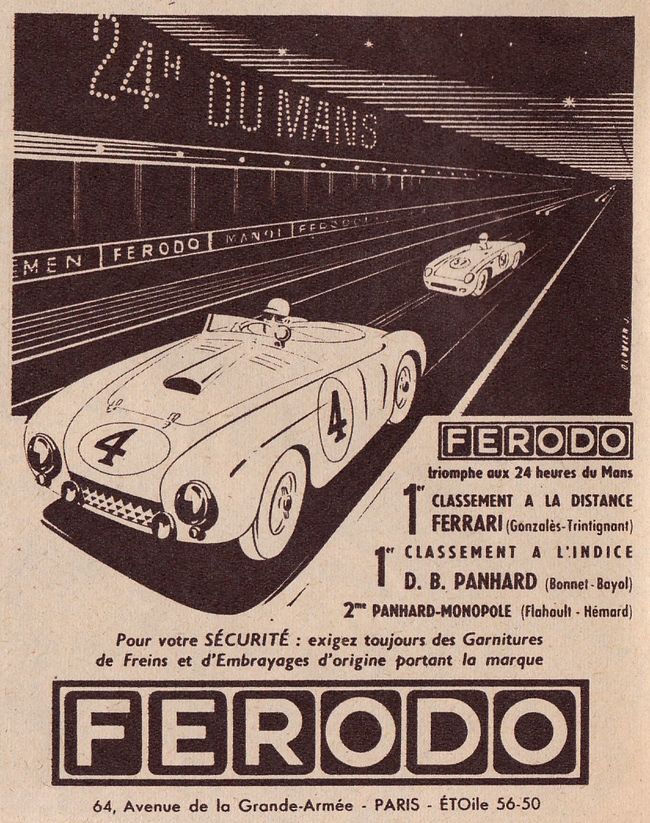

Publicité Ferodo, juillet 1954. René Bonnet est un excellent communicant. Il sait mettre en avant les exploits de ses voitures, ce qui contribue à leur popularité. Au fil des années 1950, les victoires de D.B au classement à l'indice de performance au Mans, mais aussi aux 12 Heures de Sebring et aux Mille Milles, sont largement relayées par la presse, au point d'être considérées comme des victoires absolues. D.B gagne cinq fois cet indice au Mans en 1954, 1956, 1959, 1960 et 1961.

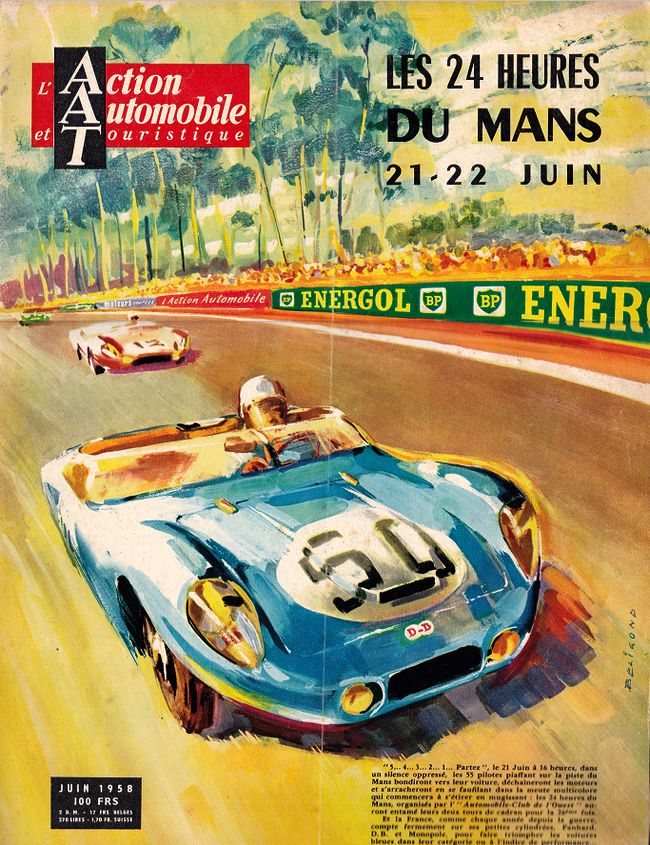

Michel Beligond, auteur de plusieurs affiches officielles des 24 Heures du Mans, illustre la couverture du numéro de juin 1958 de l'AAT. Au terme de cette épreuve, la Ferrari 250 Testa Rossa d'Olivier Gendebien et Phill Hill passe en premier la ligne d'arrivée avec 305 tours réalisés, contre 250, 242 et 214 tours (douzième, treizième et dix-huitième position) pour les trois D.B classées. Copyright Antem, Michelotti et Citroën Au Salon de Paris 1949, D.B présente son premier coupé de Grand Tourisme, la D.B8, dont les plans d'étude proviennent des Stabilimenti Farina. Leur auteur n'est autre que le jeune styliste Giovanni Michelotti, encore un inconnu, qui prendra quelques mois plus tard son indépendance. Son dessin est dans la continuité de celui qu'a imaginé Pinin Farina en 1947 pour la Cisitalia 202. La fabrication est assurée par le carrossier français Antem. Jean Antem est né en 1893 à Palma de Majorque, dans les îles Baléares. En 1910, il arrive à Paris sans parler le français. Il suit une formation de serrurier, puis s'associe en 1919 avec Camille Monroig pour fonder une entreprise de carrosserie. En 1925, François Guyot les rejoint. Les affaires marchent bien et, en 1929, Jean Antem rachète les parts de ses associés. Antem se spécialise dans les carrosseries pour véhicules de luxe, comme les Delahaye, Panhard & Levassor, Unic, Talbot, Voisin, Mercedes ou Rolls-Royce. Elle produit également des carrosseries pour des marques plus populaires, comme Aries, Matford, Chenard & Walker, George-Irat et La Licorne. Au début des années 50, la demande de carrosseries spéciales diminue. Antem se reconvertit alors dans la fabrication de véhicules publicitaires, petites remorques, caravanes et magasins ambulants. L'entreprise Antem a prospéré pendant plus de 80 ans, jusqu'à sa fermeture en 1993.

Le coupé D.B, présenté au Salon de l'Automobile de Paris en 1949, remporte un certain succès. Sa ligne élégante, mesurant 1,33 mètre de haut, et son fini soigné séduisent les visiteurs. Copyright La D.B8 est habillée d'une carrosserie en aluminium, d'une boîte Cotal à quatre rapports et d'un moteur quatre cylindres de Traction Avant poussé à 72 ch. Cette motorisation, combinée à un bon coefficient de pénétration dans l'air, lui permet d'atteindre 165 km/h, une valeur élevée quand on sait que la berline Citroën 11 CV dépasse à peine les 115 km/h.

Dès 1949, l’entreprise de Charles Deutsch et René Bonnet veut se lancer sur le marché de la voiture de Grand Tourisme. Ce modèle D.B8 à carrosserie ponton inspiré de la Cisitalia 202 et basé sur la Citroën Traction Avant restera malheureusement à l’état de prototype. Copyright Pierre-Jules Boulanger, PDG de Citroën, l'homme de Michelin, ne supporte pas de voir des moteurs de la marque qu'il défend installés dans d'autres voitures que les siennes, qu'elles soient destinées à la course ou au tourisme. Aucun concurrent ne doit faire de l'ombre à la marque de Javel. Deutsch et Bonnet ignorent dans un premier temps les avertissements de Javel. En 1949, Boulanger finit par interdire formellement, par le biais d'une note adressée à son réseau, de fournir des pièces détachées à ceux qu'il qualifie péjorativement de " bricoleurs de Champigny-sur-Marne ". Ainsi, le coupé que dévoile D.B au Salon de Paris 1949 n'ira pas au-delà du stade de prototype. De nombreux clients potentiels sont déçus par cette décision de Citroën.

Capable de rouler à 150 km/h, cette voiture ne consomme que 8 litres aux 100 km à 100 km/h, contre 11,5 à 12 litres pour la voiture de série. Le seul affinement des lignes permet ce gain supérieur à 40 %. Détail surprenant : il a été nécessaire de tailler dans le pare-chocs et dans la calandre pour prévoir le passage de la manivelle. Copyright Racer 500 D.B Panhard Citroën refusant de coopérer, Deutsch et Bonnet (D.B) se retrouvent avec un choix réduit pour la motorisation de leur nouvelle voiture de course. En France, seules deux mécaniques bon marché sont disponibles : le quatre cylindres de la Citroën 4 CV et le bicylindre à plat refroidi par air de la Dyna Panhard. Charles Deutsch connaît les possibilités de développement du moteur Panhard. Il tient également à conserver la technique de la traction avant. Panhard semble disposé à coopérer avec D.B. Les liens qu'entretient Charles Deutsch avec Jean Panhard, un ancien de Polytechnique comme lui, facilitent les relations d'affaires. À l'époque, l'utilisation en course de mécaniques de grande série est peu répandue. Simca est l'exception notable, avec le partenariat qu'il entretient avec Amédée Gordini depuis les années 1930.

La Racer D.B à moteur Panhard et le coupé Antem à moteur Citroën Traction Avant cohabitent sur le stand du Salon de Paris 1949. Ce Salon marque symboliquement le changement d'orientation de D.B, qui abandonne les moteurs Citroën pour entamer une longue et fructueuse collaboration avec Panhard. Copyright Les Racer 500 sont de petites

monoplaces de course qui pèsent au minimum 200 kg, dont la cylindrée ne doit

pas excéder 500 cm3, et qui sont dépourvues de compresseur.

Vue intérieure de l'atelier D.B sis au 132bis, rue du Général de Gaulle, à Champigny-sur-Marne, à l'époque de la construction des Racer 500. Copyright Devant le succès de la formule, la Fédération Internationale Automobile crée en 1950 une classification spéciale pour les racers 500 : la Formule 3. Sous sa forme originelle, la catégorie voit s'affronter des engins équipés d'un petit moteur monocylindre de 500 cm3 de motocyclette. D.B prend la balle au bond, avec une démarche originale. Pour Charles Deutsch, il n'est pas question de monter un moteur de moto sur une voiture. Il opte pour la mécanique de la nouvelle Panhard Dyna. Ce bicylindre de 610 cm3 refroidi par air n'est pas plus gros qu'un moteur de moto BMW. C'est ainsi que D.B propose sa monoplace Racer D.B dont la cylindrée est ramenée à 495 cm3 pour respecter la réglementation en Formule 3. Sa puissance est de 35 ch.

Race et Racer ... allient à la ligne élégante de la D.B 500 le charme de Mademoiselle Delort, Misss France 1950. Copyright

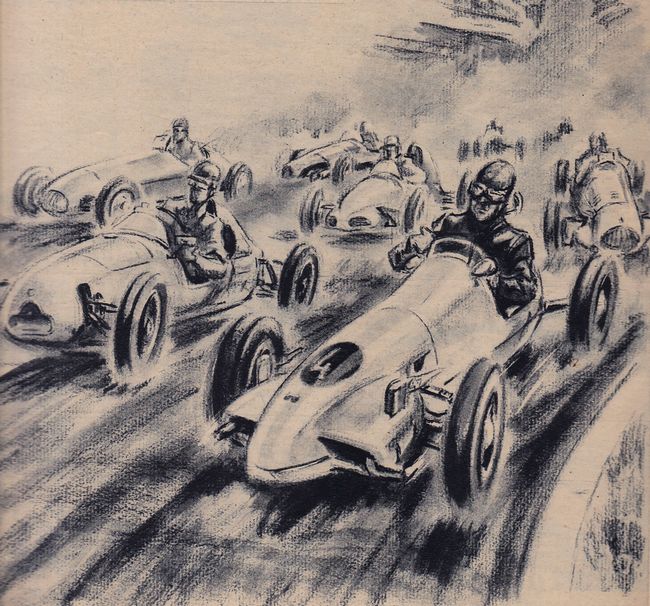

Géo Ham illustre les bolides de Formule 3 : D.B 500, Cooper 500 , Freiss 500, JB 500, Rouger 500 et Nardi Danese 500. Source : l'Automobile, avril 1950. C’est Georges Boschetti qui a convaincu Charles Deutsch et René Bonnet de se lancer dans l'aventure des Racer 500. Jeune ingénieur de l’Ecole Centrale et cousin de Charles Deutsch, il collabore occasionnellement au dessin des D.B, et participe à l'élaboration de ce petit engin de course. Victime de son manque de puissance face aux concurrentes offrant près de 40 ch avec leur moteur de moto, la Racer D.B ne collectionne que les places d'honneur, barrée le plus souvent par les Cooper britanniques, à moteur Jap ou Norton. Georges Boschetti claquera la porte de D.B, après un différent avec René Bonnet concernant sa participation financière dans l'entreprise. Il deviendra le directeur du centre d’études de Peugeot à La Garenne-Colombes.

Dès que Charles Deutsch décide de construire la Racer 500 en juin 1949, les choses vont très vite dans l'atelier D.B de Champigny-sur-Marne. Le 2 août 1949, la silhouette générale apparaît sur le papier et le premier dessin de détail est achevé le 24 du même mois. La construction du prototype débute le 5 septembre, un mois avant la présentation officielle de l'engin sur le stand D.B au Grand Palais. Copyright

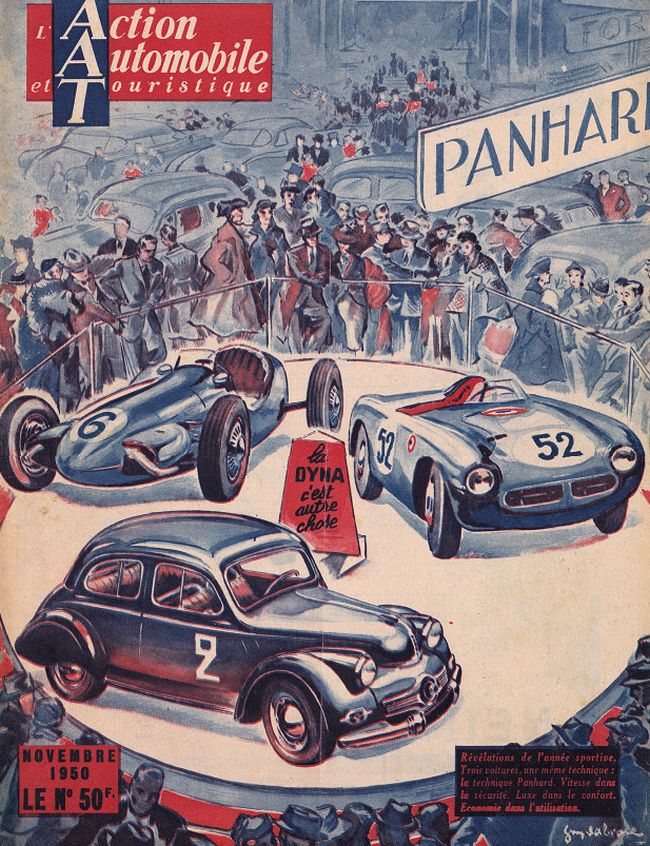

Guy Sabran illustre cette couverture de l'AAT de novembre 1950. Sur son stand au Grand Palais, Panhard a réservé un plateau spécial pour ses modèles sportifs : une berline Dyna victorieuse en rallye y côtoie une racer D.B et la Monopole N° 52 qui a gagné au classement à l'indice de performance aux 24 Heures du Mans quatre mois plus tôt. Copyright D.B Monomill L'idée de la formule Monomill (monotype de moins de 1 000 cm3) naît en octobre 1953, lorsque René Bonnet assiste au Palais des Sports d'hiver de Paris à une démonstration de midgets américaines, des petites monoplaces de 40 chevaux. Il est séduit par le concept de formule monotype, qui comme sur les Racer 500 permet à tous les pilotes de courir sur des voitures identiques, ce qui garantit un spectacle équitable. Avant chaque épreuve, les voitures attribuées sont tirées au sort. Des débutants sont confrontés à des pilotes confirmés comme Pierre Levegh, Alfonso de Portago, Harry Schell ... Le financement de l'opération repose pour l'essentiel sur la récupération des primes de départ, sur l'aide apportée par Shell et Dunlop, et dans une moindre mesure sur la location des monoplaces aux pilotes engagés.

Les Monomill à Montlhéry. Copyright C'est une véritable liesse populaire qui accompagne chaque course, quand les voitures se doublent et se redoublent sans cesse. Elles sont équipées d'un moteur Panhard de 850 cm3 développant 55 chevaux. Elles pèsent 310 kg et peuvent atteindre 175 km/h. La formule Monomill connaît son âge d'or en 1954. Les courses sont organisées sur des circuits français et internationaux. Mais le 11 juin 1955, le terrible accident lors des 24 Heures du Mans provoque pour plusieurs mois l'interdiction du sport automobile dans l'Hexagone. La formule Monomill est alors interrompue. Elle ne reprendra jamais, faute de financement.

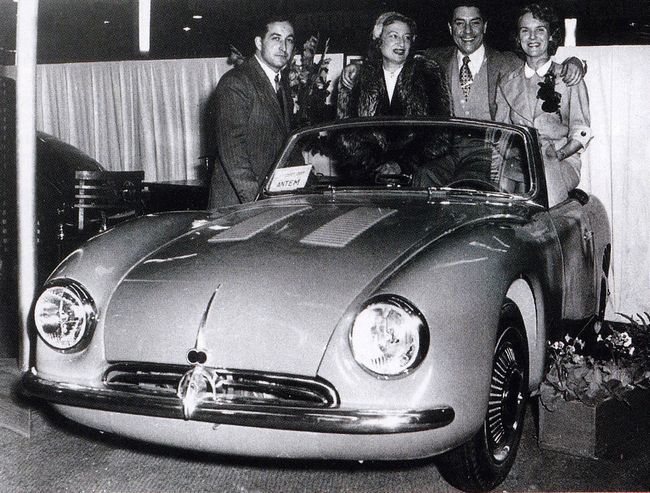

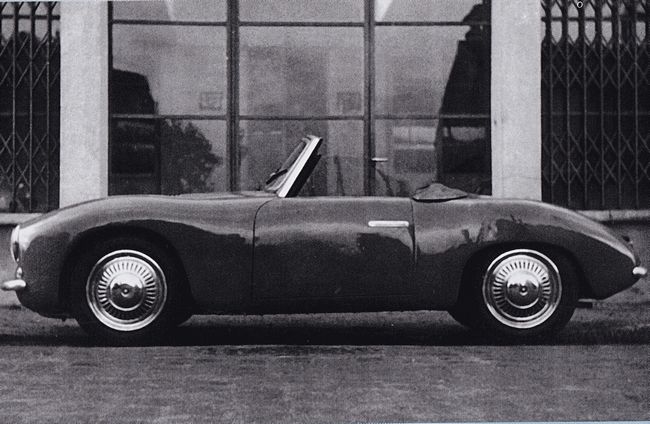

Les Monomill en ouverture du Grand Prix de Caen le 25 juillet 1954. Notez la position des pilotes et la torture infligée aux pneus avant lors de ce passage en courbe. Un pilote en particulier se fera connaître lors de ces courses, Jo Schlesser, futur ami et coéquipier de Guy Ligier. Copyright Cabriolet Antem En 1950, Charles Deutsch et René Bonnet décident de fabriquer une voiture de sport plus routière. Antem est de nouveau sollicité. Il habille un joli cabriolet qui est présenté au Salon de Paris en octobre 1950. Le bicylindre Panhard de 745 cm3 développe 40 ch, grâce à deux carburateurs, et permet d'atteindre 140 km/h. L'année suivante, ce cabriolet est exposé sur le stand Panhard, ce qui permet à D.B de faire quelques économies. Il est encore disponible dans le catalogue du Salon de Genève 1952. Il vaut environ 1 000 000 de francs, à comparer par exemple aux 840 000 francs exigés pour une Citroën 15 Six, ou aux 549 000 francs d'une Panhard Junior disponible à partir d'avril 1952. La haute couture a un prix, seul une vingtaine de cabriolets sont vendus en 1951 et 1952. Deutsch et Bonnet sont déçus par ce succès commercial très relatif.

Jean Antem, le fils du carrossier, à gauche sur cette photo prise au Grand Palais en 1950, s'affiche avec le chanteur Jacques Pils, agréablement accompagné. Copyright Le constructeur D.B n'est pas en pleine forme. Le cabriolet se vend mal. Le programme du service compétition coûte cher, et Charles Deutsch aimerait être mieux soutenu financièrement par Panhard. Il aimerait aussi que les D.B de course deviennent officiellement des D.B Panhard, et non pas des Panhard quand elles gagnent, et des D.B quand elles perdent. Des négociations sont menées dans ce sens fin 1951 avec Paul Panhard (1881/1969) et son fils Jean (1913/2014). Elles aboutissent favorablement pour D.B, qui obtient une remise de 32 % sur le prix des moteurs Panhard. D'ailleurs, parfois, Panhard " oublie " de faire payer ses moteurs. Par contre D.B ne bénéficie toujours d'aucune exclusivité sur ces mécaniques, qui continuent d'être exploitées par certains de ses concurrents.

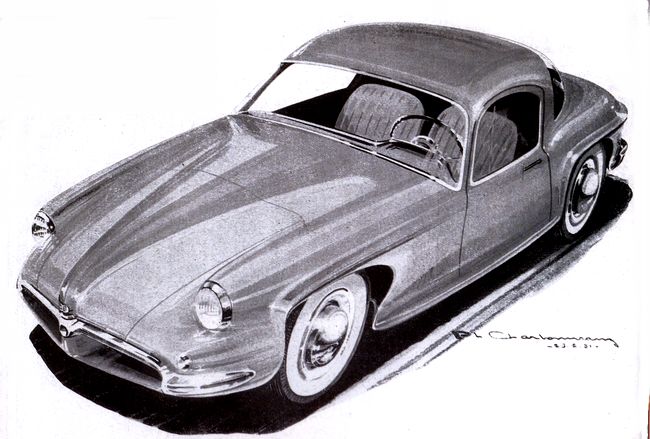

En 1950, D.B lance un petit cabriolet de 3,65 mètres de long sur base Panhard Dyna X. Ce modèle compact et sportif donne des idées à la doyenne des firmes automobiles françaises qui commercialise le cabriolet Junior sur la même base à partir d'avril 1952. Copyright Pour survivre, D.B se fait aider par le pétrolier Labo. C'est la raison pour laquelle, dans les années 50, un bidon d'huile Labo traîne souvent sur la plupart des photos représentant l'écurie de courses, ceci avant que BP ne devienne le sponsor officiel de D.B Le constructeur de Champigny-sur-Marne profite de son excellente image pour vendre cher ses quelques voitures de tourisme. Pour autant, René Bonnet ne roule pas sur l'or. Au contraire, il jongle avec les traites. L'homme tient vraiment son entreprise à bout de bras. Les premières ébauches d'un coupé D.B Le cabriolet D.B ne rencontre pas le succès escompté. Les deux fondateurs de la marque, Charles Deutsch et René Bonnet, estiment qu'une carrosserie de coupé correspondrait mieux à l'esprit d'une sportive. Au printemps 1951, ils confient la conception d'une voiture de ce type à Philippe Charbonneaux, styliste français de renom. Les plans sont ensuite fournis à Antem, qui est chargé de construire le coupé sur la base d'un châssis D.B à poutre centrale de 2,05 mètres d'empattement, semblable à celui du cabriolet. Cependant, le projet est abandonné pour des raisons techniques et financières.

Courant 1951, Deutsch et Bonnet demandent au styliste Philippe Charbonneaux de dessiner un coupé. Ses plans sont fournis à Antem. Le projet ne sera jamais concrétisé. Copyright Exit donc le projet de Philippe Charbonneaux. Mieux soutenu par Panhard, D.B présente en mars 1952 un coach habillé d'une carrosserie ponton en Duralinox. Il s'affiche avec un monogramme Dyna et une calandre de berline Panhard Dyna, et ne pèse que 460 kg. La voiture apparaît un peu étriquée et ses formes trop courtaudes. Deux ou trois exemplaires seulement sont produits. Cela reste une tentative sans suite. D.B confirme toutefois son amorce en faveur des voitures fermées.

Sur ce coach D.B, la calandre de la Dyna subsiste en partie, mais la carrosserie est entièrement originale. Cette voiture remporte le classement à l'indice de performance aux Mille Milles 1952. Copyright

Madame Bonnet présente en mars 1952 le nouveau coupé D.B. Vue de l'arrière, la voiture paraît bien courtaude. Copyright Une seconde version tous aussi légère grâce à l'usage d'alliages est proposée quelques semaines plus tard. Elle perd la calandre de la berline Dyna, qui est remplacée par un projecteur central. Celui-ci n'apporte rien de probant sur le plan esthétique. Le logo Panhard Dyna est remplacé par celui de D.B Ces deux coupés ont été développés à Champigny-sur-Marne, et ne doivent rien ni à Antem, ni à Philippe Charbonneaux.

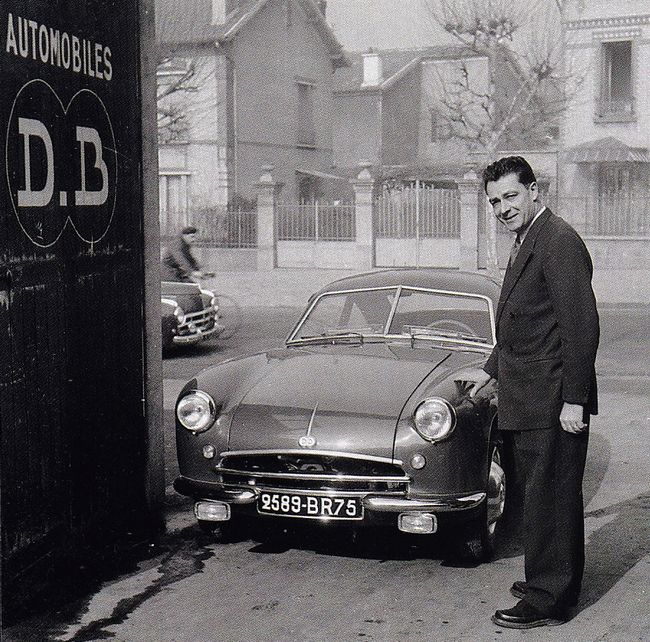

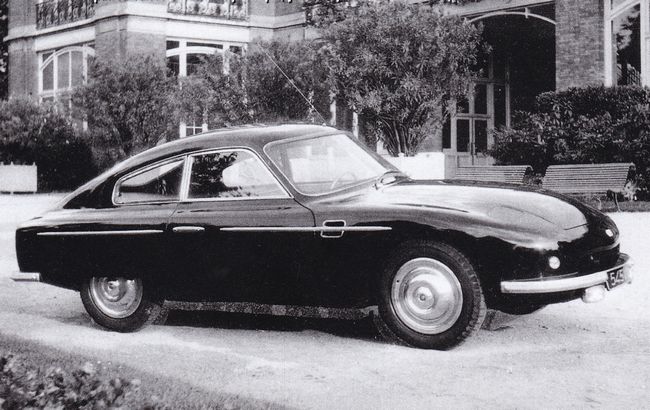

Le logo D.B remplace la calandre Dyna sur ce second prototype. Mme Billie Bonnet est assise sur le capot. Copyright Pietro Frua à la rescousse Après la proposition de Philippe Charbonneaux et les deux prototypes conçus à Champigny-sur-Marne, place nette est faite à un modèle plus spacieux qui figure en bonne place sur le stand Panhard du Salon de Paris 1952, à côté des Dyna. C'est le premier coupé produit en petite série par D.B Sa carrosserie en alliage léger s'appuie sur un châssis de Panhard Dyna. La voiture exposée n'est pas la même au début et à la fin du Salon. Entre temps, le dessin de la calandre a évolué. La ligne générale est signée Pietro Frua, designer italien qui deviendra célèbre pour ses créations, telles que la Renault Floride, la Maserati Quattroporte et Mistral, la Glas 1700 GT, l'AC 328, etc ...

Basé sur le cabriolet lancé en 1950, le coupé D.B Panhard est dévoilé dans sa version définitive au Salon de Paris en octobre 1952 sur le stand Panhard. Copyright

Ce n'est pas la version définitive qui est exposée les premiers jours du Salon de Paris. Celle-ci n'affiche pas encore le cerclage chromé de la calandre. Copyright

Quelques semaines après la fermeture du Salon, on retrouve René Bonnet et la version définitive du coupé D.B à Champigny-sur-Marne. Copyright

Les coupés D.B, versions course et tourisme. Copyright

Une vraie sportive, racée, qui adoptent tous les codes esthétiques des GT italiennes. On pense notamment à l'Abarth 205 dessinée par Giovanni Michelotti et carrossée par Vignale. Copyright

Le coupé D.B est dévoilé au représentant de Panhard aux Etats-Unis à l'occasion des 12 heures de Sebring le 8 mars 1953. La marque française, à force de persévérance, a acquis une image enviable de sportivité outre-Atlantique. Copyright Environ 70 coupés sont écoulés jusqu’en 1954. La clientèle reste rare pour un modèle peu spacieux, à la finition incertaine, et vendu trois fois le prix d'une berline Dyna. Mais déjà, Charles Deutsch et René Bonnet réfléchissent à un nouveau coach mieux profilé, plus rapide, plus spacieux, moins inconfortable, et moins coûteux à produire.

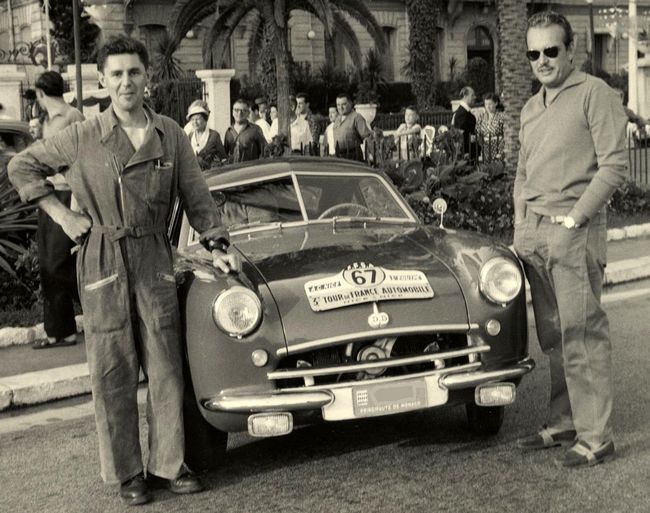

Le Prince Rainier (1923/2005) sur le Tour de France Automobile en 1953. Copyright

René Bonnet pose devant le cabriolet D.B Antem, une barquette de course D.B, et le coupé D.B Frua. Copyright Naissance des D.B HBR4 et HBR5 En octobre 1953, D.B présente au Salon de Paris le premier prototype de la HBR5 à moteur 850 cm3. La dénomination HBR fait référence aux codes de la Fédération Internationale du Sport Automobile (FISA) : H pour la catégorie des voitures de sport dont la cylindrée est comprise entre 500 et 750 cm3, B pour la catégorie des voitures biplaces et R pour la catégorie des voitures pouvant circuler sur route ouverte. La caisse est en Duralinox, un type d'alliage d'aluminium. La carrosserie a été étudiée en soufflerie, ce qui explique notamment les phares cachés sous une trappe, une originalité à l'époque. Les concepteurs ont privilégié le pratique à l'esthétique. Aucune moulure superflue, aucun renflement inutile ne sont visibles. Il n'y pas d'aileron, de baguettes chromées. Le souci de la performance a dominé dans la réalisation de cette carrosserie. C'est une voiture de tourisme pensée pour la course.

Sur mécanique Panhard, D.B a réalisé une nouvelle voiture de sport qu'il présente au Grand Palais en octobre 1953 . Copyright

Le prototype du coach HBR n'affiche pas encore son dessin définitif, notamment au niveau de la partie postérieure. Copyright Deutsch et Bonnet font désormais totalement confiance à Panhard. Ils ne sont pas les seuls. La mécanique brillante de la Dyna est utilisée par de nombreux carrossiers, artisans et petits constructeurs pour créer des modèles sportifs, sous les marques Arista, Callista, Marathon, Marsonnetto, Monopole, Pichon-Parat, Sera, etc ... Nombreux sont les modèles existants, mais aucun ne connaît une production semi industrielle, comme projeté par Deutsch et Bonnet.

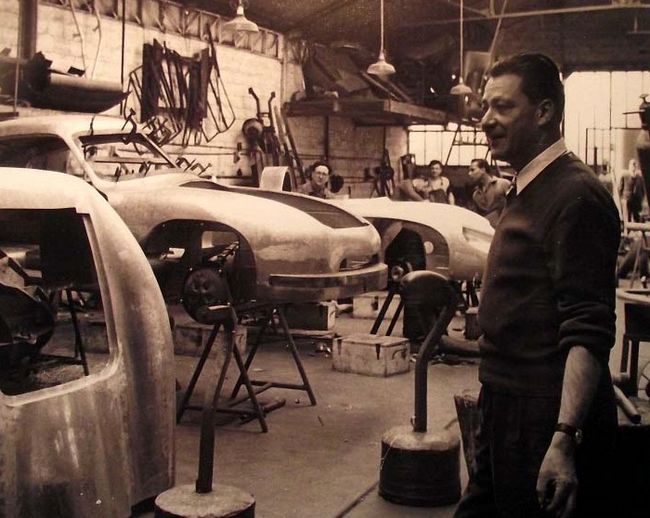

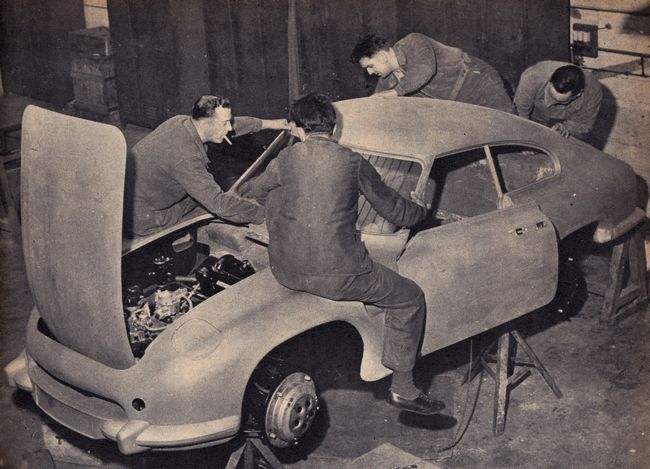

En avril 1954, René Bonnet supervise la production des premiers prototypes de HBR5 en Duralinox et d'une barquette D.B Renault destinée aux 24 Heures du Mans. L'ambiance régnant dans l'atelier confirme l'aspect artisanal de la production. Copyright Pour envisager une production en moyenne série, D.B doit changer d’envergure. Pour cela, Deutsch et Bonnet sont déjà en contact avec le carrossier Chausson de Gennevilliers, qui développe un département " carrosserie plastique ". Celui-ci compte une douzaine de personnes, et il vient d'être confié à l'un des meilleurs spécialistes des matières plastiques appliquées à l'automobile, Robert Sobeau. Avant de travailler pour Chausson, Sobeau a participé à la fabrication du coupé Marathon dans les ateliers de la SIOP, qui produisait aussi les Rosengart. Chausson est plus connu à cette époque pour ses radiateurs et ses autocars, tout en produisant plus discrètement des carrosseries pour nombre de constructeurs français. C'est le plus grand transformateur de tôle du pays. Les nouvelles réalisations de Chausson ont ceci d'original que tous les éléments de la carrosserie sont en matière plastique, du stratifié verre polyester exactement, même le réservoir et les pare-chocs, et que les peintures peuvent être appliquées directement sur la matière, de même que les chromages. Aucun insert de ferraille ou de bois n'est nécessaire. C'est un exploit à l'époque où Colin Chapman noie sur la Lotus Elite des renforts à profusion.

Au cours de l'été 1954, Chausson sort pour D.B sa première carrosserie en matière plastique. Il ne s'agit pas encore de la version définitive. Les phares escamotables sont, en effet, relativement éloignés du bord. Copyright Un accord est signé entre D.B et Chausson pour la production de cent carrosseries du coach D.B, le nombre requis pour homologuer la voiture en catégorie Grand Tourisme. Chausson ne tient pas avec cette nouvelle activité déstabiliser son programme de production. Chacun y trouve son compte. Chausson va bénéficier de la renommée sportive de D.B, qui sait pour sa part que seule une grande firme comme Chausson peut produire une telle quantité de carrosseries. Moulées chez Chausson, les caisses sont terminées dans les ateliers de Champigny-sur-Marne. Le stratifié verre polyester présente plusieurs atouts : légèreté (densité de 1,5 contre 2,7 pour l'aluminium et 7,8 pour l'acier), absence de corrosion, résistance aux chocs, facilité à travailler avec une main d'oeuvre peu qualifiée et un minimum d'outillages. Cette nouvelle matière est à la mode. A grand renfort de communication, la General Motors vient de lancer la Chevrolet Corvette. Les formes du prototype initial sont remaniées pour permettre un démoulage plus aisé. La voiture définitive est présentée au Salon de Paris 1954 sur un stand aux couleurs de D.B. Elle est disponible sous trois formes. Le type HBR4 n'est proposé que sur commande spéciale. Il est livrable avec le bicylindre Panhard Dyna Sprint de 745 cm3 et 38 ch. La HBR5 standard est dotée du bicylindre de 850 cm3 d'une puissance de 42 ch. Enfin, la HBR5 Luxe dispose du 850 cm3 en version compressée de 50 ch, puissance portée au fil des ans à 52 ch puis 58 ch en fin de carrière.

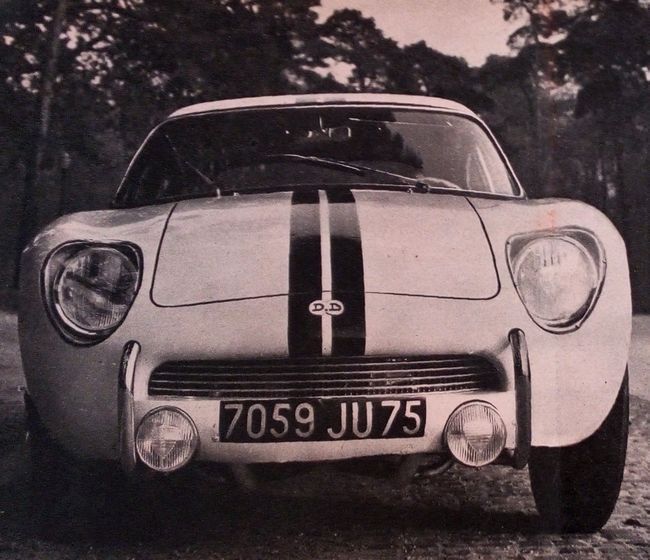

Le style du nouveau coach D.B exposé au Salon de Paris 1955 est le reflet d'une certaine maturité. La voiture est mieux profilée, plus habitable que le précédent modèle de Frua. Copyright Longue de 3,95 mètres, soit 30 centimètres de plus que l’ancien coach D.B, la HBR5 ne sent ni le bricolage hâtif, ni l'improvisation artisanale. Elle est toutefois plus intrigante que vraiment belle. La HBR5 plane au-dessus de la production courante, dans un isolement parfait. Elle est vraiment unique en son genre, et renie toutes les conventions esthétiques de son époque. Très compacte, elle peut sembler mal proportionnée. C'est une voiture d'ingénieur, qui ne cherche pas à séduire d'emblée, comme peuvent le faire les MGA ou Triumph TR3 présentées la même année. La production ne débute réellement que début 1955. Cette fois, D.B est bien décidé à devenir un constructeur à part entière, que cela plaise ou non à Panhard, qui ne valide cette démarche que du bout des lèvres.

La voiture est presque terminée. A l'avant, deux ouvriers placent le pare-brise recourbé qui offre une large visibilité. Les butoirs de pare-chocs sont en plastique, comme le reste de la carrosserie. Afin de ne pas choquer les yeux des clients habitués à des butoirs métalliques, on les recouvre d'une couche de cuivre avant de les chromer. Copyright La HBR5 est chère. Elle s'adresse à une clientèle d'initiés, d'amateurs, jusqu'alors contrainte de se fournir auprès des marques étrangères. On n'en fait pas l'acquisition par hasard, mais par conviction. Elle n'offre ni gadgets amusants, ni roues fils, ni boiseries accueillantes. A l'usage, elle est raide, mal insonorisée, pas vraiment étanche et dépourvue de chauffage. Sa finition un peu artisanale fait appel à de nombreux éléments de séries. Son prix correspond à près de deux fois celui d'un berline Peugeot 403. Les propriétaires peuvent utiliser leurs HBR5 en semaine, avant de s'engager durant les week-ends sur différentes compétitions. Il est rare que deux HBR5 présentent exactement les mêmes caractéristiques techniques. Souvent, René Bonnet y ajoute sa patte personnelle, affûtant, transformant ou améliorant les caractéristiques du Flat-Twin Panhard, tout en restant dans les limites " tourisme " acceptables pour l'usager. Des préparations mécaniques spéciales peuvent être demandées.

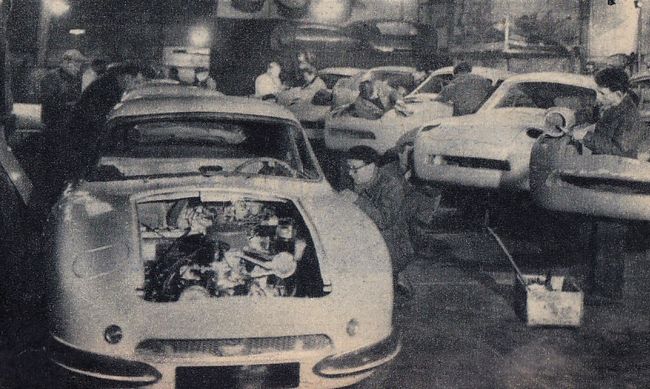

Une activité fébrile règne dans les ateliers de Champigny-sur-Marne. Début 1956, la production requise de 100 voitures pour obtenir la classification en " Grand Tourisme " est atteinte. Source : AAT, mars 1956 La caisse de la HBR5 est entièrement moulée en matière plastique, ce qui se répercute favorablement au niveau sonore. Pour une voiture de sport, le coach D.B est relativement silencieux, sauf en accélération où le moteur manque totalement de discrétion. Les sièges avant peuvent accueillir deux passagers dans des conditions confortables, et l'habitabilité est suffisante. A l'arrière, il ne s'agit que de places de secours acceptables pour des enfants ou pour un adulte sur un petit parcours.

Les fournisseurs de D.B contribuent par le biais de leurs publicités à la promotion du constructeur de Champigny-sur-Marne. Ce type de promotion est gagnant pour les deux parties, Olazur profitant aussi de l'excellente image de D.B. Plus que des performances ébouriffantes, la HBR5 est nantie d'une tenue de route exceptionnelle, fruit d'un centre de gravité abaissé, d'un poids réduit, d'un empattement limité, d'une excellente rigidité et de la traction avant. Sur les petites routes, on peut atteindre des moyennes étourdissantes. Evolution de la HBR4 et HBR5 La production chez Chausson démarre en janvier 1955. La caisse comporte 63 pièces moulées et assemblées dont l'épaisseur moyenne est de 2,5 mm. Le coach D.B va bénéficier de plusieurs évolutions en cours de carrière. L'arête centrale du capot est supprimée en juin 1956. Cette même année, D.B propose en option un toit transparent en plexiglas baptisé de façon un peu futuriste " Vistadome ". Les pare-chocs avant et arrière sont moulés avec la caisse en février 1957, et les charnières de la porte du coffre deviennent apparentes en mars 1957.

La version 1957 de la HBR5 évolue dans le détail. Le léger pli central du capot moteur disparaît, de même que les butoirs de pare-chocs. La confidentielle HBR4 reste disponible sur commande spéciale. Copyright Le cap des cent exemplaires produits par Chausson est atteint début 1957. Comme prévu, les dirigeants de Chausson souhaitent reprendre leur indépendance et libérer de la place dans leurs locaux. Entretenant de bons rapports avec D.B, Chausson ne veut pas mettre son partenaire en difficulté. Il accepte de participer à l'installation dans les Vosges d'une nouvelle entreprise, la Société Plastique de Construction Automobile des Vosges (SPCAV), rapidement rebaptisée Société Plastique des Vosges (SPV).

Yacco, Tumbler, Chemico, Robri, Radiomatic, Dunlop, Marchal, Solex, D.B, Tubauto font partie des marques à forte notoriété au coeur des années 50. Source : AAT, janvier 1957. L'entreprise s'installe à Contramoulin-Saint-Léonard, à une dizaine de kilomètres au sud de Saint-Dié, dans une ancienne fabrique de tissage. Charles Deutsch, qui assume des fonctions officielles dans l'administration, trouve ce site grâce à la complicité de Maurice Lemaire, alors ministre de l'Industrie, et député des Vosges.

Les deux D.B présentées au Salon de Paris 1957 sont dépourvues des sorties d'air latérales aménagées habituellement. René Bonnet a voulu tenter une expérience, mais sans y donner suite en production régulière. Copyright

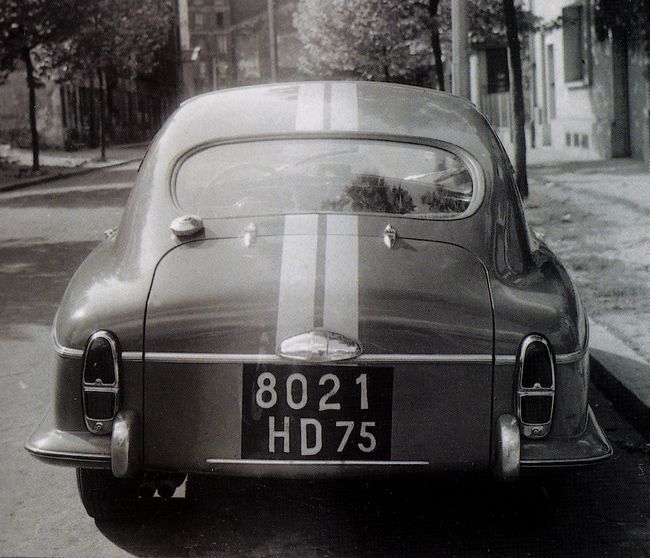

L'arrière du coach HBR5 du millésime 1959 épouse les formes fluides de la voiture, à l'exception du bouchon de réservoir qui ne passe pas inaperçu. L'évolution de style est significative par rapport au prototype de 1953. Copyright Chausson autorise Robert Sobeau à quitter l'usine de Gennevilliers pendant six mois, le temps d'organiser dans les Vosges la production des carrosseries de la HBR5. A la demande expresse de René Bonnet, qui estime ne pas pouvoir se passer de ses services, Robert Sobeau accepte de prendre la responsabilité technique de la SPV, et il quitte définitivement Chausson. A partir de juin 1957, les caisses sont convoyées en camion à Champigny-sur-Marne, où s'effectuent le montage et la finition.

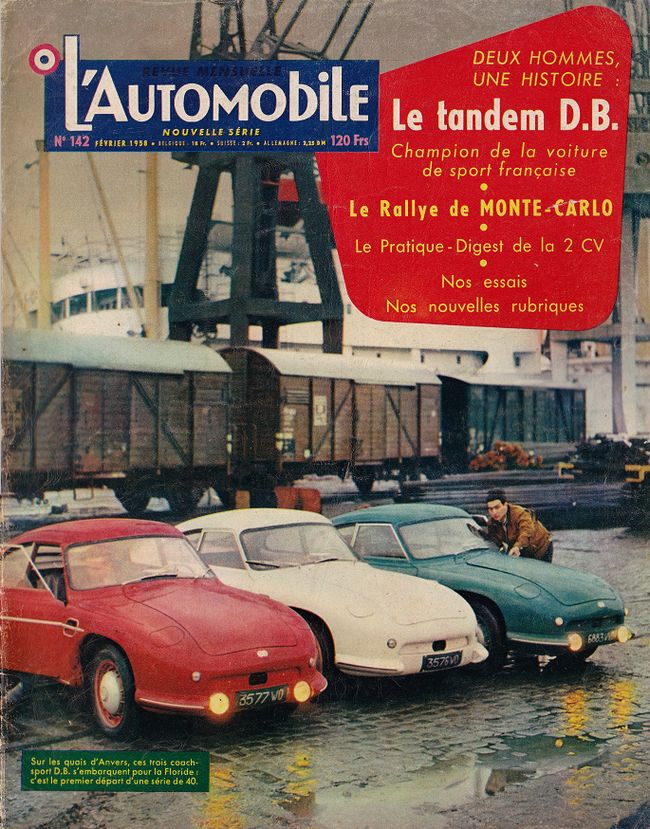

Les titres spécialisés (L'Automobile, l'AAT, l'Auto Journal) assurent une couverture médiatique considérable à D.B Panhard, bien au-delà du poids de ce constructeur dans l'industrie automobile française. Source : L'Automobile, février 1958. Copyright En janvier 1958, les phares escamotables sont remplacés par des optiques fixes sous bulle en plexiglas. La voiture gagne en efficacité aérodynamique, et cela lui procure un aspect plus sympathique. Les feux arrière sont désormais empruntés à la Peugeot 403. Cette année 1958 est la meilleure sur le plan commercial pour D.B 162 voitures sont fabriquées. En janvier 1959, la HBR5 adopte des pare-chocs plus épais.

Dans ce dépliant édité en 1958, D.B met en avant les performances de ses voitures partout dans le monde, aux Mille Milles en Italie, aux 24 Heures du Mans, aux 12 Heures de Sebring, sur le Tourist Trophy britannique ... Ce coach rencontre un succès inattendu sur le marché américain, de sorte qu'en 1958, les ventes y dépassent celles du marché français. En septembre 1959, la production des HBR5 cesse. Il faudra toutefois près de deux ans pour écouler les dernières des 429 voitures produites. Ainsi, la HBR5 est encore exposée au Grand Palais en octobre 1959 et en octobre 1960, où elle côtoie désormais le cabriolet Le Mans.

En janvier 1958, le coach D.B Panhard évolue légèrement : ses phares escamotables sont remplacés par des phares fixes sous bulle plexiglas. Sur le catalogue D.B du Salon de Paris d'octobre 1959, le coach HBR5 est proposé soit avec un pare-chocs tubulaire, soit avec des butoirs garnis de caoutchouc. Entre novembre 1959 et septembre 1961, D.B lance la fabrication d'une petite série de dix coachs allégés et surbaissés de 10 centimètres, dénommés Super Rallye. Ces voitures bien plus coûteuses à l'achat sont destinées à des pilotes de rallye particulièrement exigeants et chevronnés. Pour les vitres, on utilise un plexiglas ultra léger que l'on monte et descend à l'aide de deux sangles, les poignées de porte sont remplacées par de simples boutons poussoirs, etc ... Il ne s'agit pas de modèles spécifiques s'ajoutant aux 429 exemplaires déjà produits, mais de HBR5 prélevées pour transformation dans le stock des modèles invendus qui s'entassent sur un parking de Tremblay.

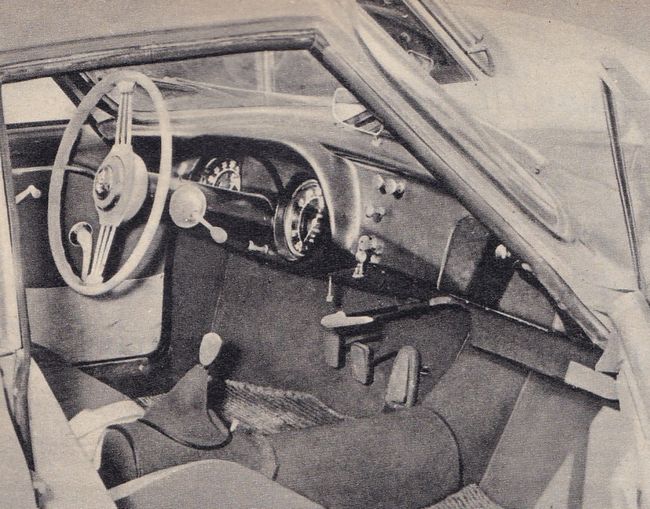

L'habitacle du coach D.B Panhard bénéficie d'une finition de grande classe. On remarque les cadrans de tableau de bord protégés par une généreuse visière, le levier de changement de vitesses très court, situé sur la poutre centrale, et les luxueuses garnitures des sièges et des portières. Source : L'Automobile, mai 1959.

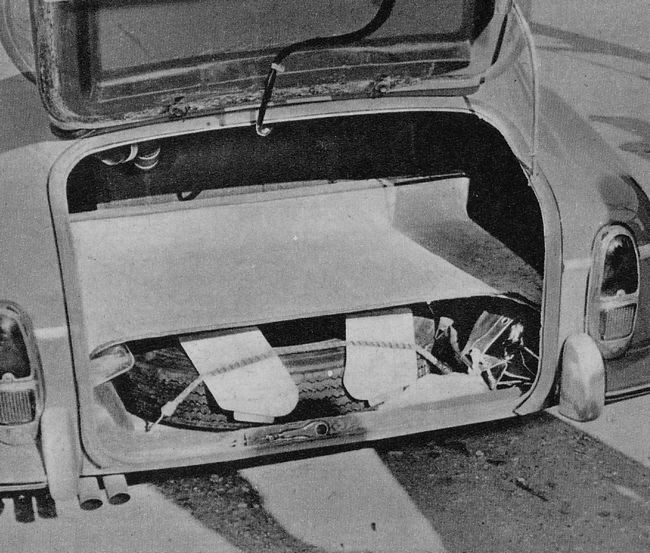

Les dimensions du coffre à bagages sont correctes et la roue de secours est placée dans un logement particulier avec l'outillage. Source : L'Automobile, mai 1959.

Le coach Super Rallye réalisé en dix exemplaires s'adresse plus particulièrement aux pilotes de rallye qui défendent les couleurs de D.B en compétition. Le moteur 954 cm3 comporte plusieurs améliorations, ce qui lui permet d'offrir jusqu'à 70 ch. La fabrication artisanale des carrosseries est réalisée chez Polyest. Surbaissée, avec un pare-brise plus incliné, cette D.B se rapproche un peu plus de l'esprit Alpine. Copyright La HBR5 est une concurrente directe du coupé Alpine A106 à moteur Renault apparu en 1955. Ce sont ses nombreux succès en compétition qui font sa renommée. Mais les modes passent, et la technique évolue. René Bonnet considère que l’avenir de l’automobile n'est pas dans les moteurs bicylindres à refroidissement par air, devenus obsolètes et réputés bruyants, fragiles et peu économes en carburant. Ce n'est pas l'avis de Charles Deutsch. Des dissensions apparaissent entre les deux amis.

La HBR5 est encore présente à Paris en octobre 1959 (photo) et en octobre 1960. Mais à ce moment-là, l'avenir du constructeur D.B semble plus se jouer sur son nouveau modèle, la Le Mans. Copyright René Bonnet est victime d'un accident de la route le 19 septembre 1958, alors qu'il assure l'assistance de ses voitures pendant le Tour de France Auto. Ce sont 25 de ses clients qui participent à l'épreuve. Il revient à lui après trois jours de coma, avec une hanche gauche en bouillie, le tibia et le péroné de la jambe droite cassés, quatre côtes enfoncées, la mâchoire fracturée et un fort traumatisme crânien. Il reste immobilisé six mois. Il gardera toute sa vie des séquelles de cet accident. Son fils aîné René Claude, né en 1940, intègre alors l'entreprise. Sa formation se fait sur le terrain. L'usine reste en activité. D.B Le Mans Le marché des cabriolets est à la fin des années 50 particulièrement développé. En contrepartie, il est évidemment très encombré. Rien qu'en France, on peut choisir en fonction de ses goûts et de ses moyens, entre une rare Facellia, une Simca Océane, une Renault Floride, voire en moins souriant une Peugeot 403. Les marques italiennes, allemandes et britanniques offrent aussi un très large choix. L'occasion est belle pour D.B de se faire une place au soleil, en respectant les normes du marché, sans totalement renoncer à ses particularités.

" René Bonnet jouait, au Salon, une grande partie en présentant son cabriolet " Le Mans ". Cette production, en effet, n'était viable que si un marché important se révélait. La signature d'un contrat de vente de 400 voitures aux Etats-Unis en 1960 autorise le constructeur de Champigny-sur-Marne à mettre en place un outillage destiné à la production en série de ce cabriolet ... ". Extrait de l'AAT, novembre 1959. Ce fameux contrat n'a jamais été concrétisé. Présenté au Salon de Paris 1959, le cabriolet D.B Le Mans adopte une toute nouvelle carrosserie en matière plastique, dessinée en interne par Jacques Hubert. La Le Mans ne remplace pas immédiatement le coach HBR5 dont le stock d'invendus reste conséquent, mais il l'épaule en visant une clientèle moins portée sur la fiche technique. Au fil des ans, Charles Deutsch perd le contact avec René Bonnet. Il est, en effet, très pris par ses autres fonctions au sein de l'administration. Sa participation à la conception du coach HBR5 a été minime, et elle est inexistante concernant la Le Mans. L'appellation Le Mans, surtout destinée à flatter la clientèle étrangère, rappelle les nombreuses victoires de la marque dans la Sarthe au classement à l'indice de performance.

En 1959, D.B revient au cabriolet avec la commercialisation de l’élégante Le Mans. Le prototype exposé au Grand Palais conserve une carrosserie en alliage léger. Les modèles de production seront habillés d'une robe en stratifié verre polyester. Copyright Quelques semaines plus tôt, la voiture a été dévoilée au Motor Show de Boston aux Etats-Unis. D.B vise clairement le marché américain sur lequel il bénéficie d'une bonne image depuis ses quatre victoires aux 12 Heures de Sebring en 1952, 1953, 1956 et 1959. La Le Mans, qui est moins typée sportive que la HBR5, doit permettre d'élargir la clientèle vers un public plus soucieux de loisirs et de balades en couple que de performances pures. Sa naissance doit beaucoup à la persévérance de René Bonnet.

Le cabriolet Le Mans comporte des ailerons arrière à la mode de Détroit dans lesquels viennent se loger des feux rouges. Le pare-brise panoramique fait encore partie des tendances de l'époque. Copyright La Le Mans commercialisée à partir d'avril 1960 offre une tenue de route sans pareil, et un excellent confort tout en étant plus simple à fabriquer que le coach HBR5. Elle partage avec la Panhard PL 17 le châssis constitué de deux longerons raccordés à l'avant à une traverse, et le moteur bicylindre " Tigre " refroidi par air de 850 cm3 poussé à 58 ch, pour une vitesse maximum de 160 km/h. Elle offre sensiblement les mêmes performances que la HBR5, tout en étant décapotable et annoncée à un prix inférieur. Hélas, cette dernière promesse ne sera pas tenue sur toutes les versions.

D.B. Le Mans. Copyright D.B utilise de nouveau les services de la Société Plastique des Vosges (SPV). Mais René Bonnet songe à créer une unité de production plus proche de Paris. Il met en rapport Robert Sobeau qui a quitté la direction de la SPV en 1959 avec M. Azoulay, industriel installé au Plessis Trévise, spécialiste des produits pour peinture et traitement de surface, amateur de D.B, qui désire agrandir son usine et se diversifier. C'est ainsi que naît la société Polyest, contraction de polyester et Est de Paris, animée par Robert Sobeau, à l'origine nous l'avons vu de la carrosserie des Super Rallye.

D.B expose au Salon de Paris 1960 un cabriolet sur lequel est adapté un hard-top. En arrière-plan, on observe plusieurs HBR5 dont la fabrication a cessé depuis septembre 1959. Source : http://dbrb.free.fr La production de la carrosserie se répartit entre le site de Polyest, et les ateliers de Chappe & Gessalin à Brie-Comte-Robert. Après le Salon de Paris 1960, D.B achève la mise au point d'une version 954 cm3 de 72 ch, disponible moyennant supplément. Début 1961, il propose aussi à son catalogue le petit 702 cm3 utilisé en compétition.

" La ronde impitoyable des 24 Heures du Mans est à peine terminée que déjà l'on en tire des leçons afin d'améliorer la voiture de l'usager. Dans ce domaine, la victoire à l'indice de performance est certainement la plus probante ... ". Extrait de l'AAT, juillet 1960. Au Salon de Paris 1961, la Racing, version dépouillée, vaut 13 900 francs, la Luxe 16 500 francs, et la Grand Luxe 18 500 francs, pour deux cylindres et 850 cm3. Le succès commercial de la Le Mans est très relatif, notamment en raison d'un prix de vente élevé. Mais René Bonnet ne veut pas rogner sur la qualité de construction. La clientèle féminine, même bourgeoise, peu au fait de la mécanique, lui préfère la Floride nettement moins chère, 9 500 euros, tandis que les sportifs se tournent volontiers vers les productions allemandes, italiennes ou britanniques. René Bonnet rompt en février 1962 à l'amiable son accord de fournitures avec Panhard. La D.B Mans devient une René Bonnet Le Mans. D.B a produit 232 exemplaires de la Le Mans d'avril 1960 à mars 1962.

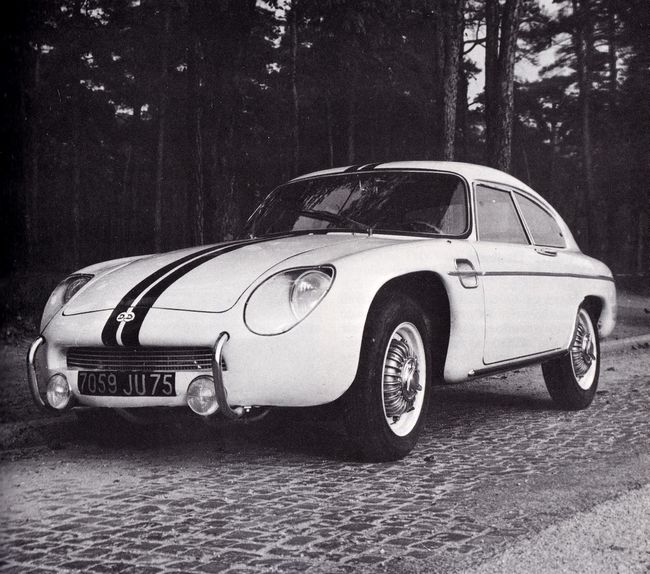

Un vrai coupé dénommé Grand Luxe coiffe la gamme D.B 1962. Il s'agit en fait d'un cabriolet Le Mans doté d'un nouveau toit amovible plus généreusement vitré que le hard-top proposé un an plus tôt, et qu'il remplace. Cette version se distingue par ailleurs par ses doubles phares ronds superposés de marque Marchal que l'on retrouve aussi sur les Facel Vega contemporaines. Copyright Rupture de l’association Deutsch et Bonnet En 1959, D.B devient l’écurie officielle de Panhard en course automobile. On parle d’ailleurs davantage de D.B Panhard dans le public que de D.B, tant la marque de Champigny-sur-Marne est désormais liée à la doyenne des marques françaises. Des divergences de fond apparaissent entre Charles Deutsch et René Bonnet. Cela fait pourtant près d'un quart de siècle que les deux hommes s'entendent, unis par la même passion pour le sport automobile. Leur approche est devenue différente. Charles Deutsch croit aux formes fuselées et à la traction avant sur base Panhard. Il est persuadé que le flat-twin Panhard dont le rendement est satisfaisant a encore de beaux jours devant lui. Deutsch considère que Bonnet se montre trop influençable, et trop attentif aux avis des uns et des autres pour tout ce qui touche à la construction des voitures. Les calculs précis de Deutsch donnent lieu à des applications différentes à l'initiative de Bonnet. La technique de René Bonnet tend à glisser insensiblement vers le bricolage, sans suffisamment tenir compte des fondements techniques chers à Deutsch. Ce dernier regrette enfin un manque de rigueur dans la gestion de l'entreprise. Il fait finalement le choix de se retirer.

René Bonnet. Source : L'Automobile, mai 1959. Après Panhard, René Bonnet fait le choix de se tourner vers Renault, le moteur central et la propulsion, comme son concurrent Alpine. Depuis peu, les anglais Lotus et Cooper ont révolutionné le monde de la compétition avec cette nouvelle disposition mécanique. René Bonnet est déjà épaulé par son jeune fils René Claude, après avoir été la victime, fin 1958, d'un accident de la route qui l'a contraint à se tenir éloigné de ses activités, et par un jeune dessinateur, Jacques Hubert. Coincé entre Deutsch et ses idées, son fils René Claude et Jacques Hubert, les pilotes se plaignant du manque d'évolution des D.B, René Bonnet doit prendre quelques décisions douloureuses qui vont altérer son amitié avec Charles Deutsch. Mais laissons à René Claude Bonnet nous raconter lui-même cette période. " Il m'apparaît aujourd'hui important d'essayer de revivre avec certains détails la fin des automobiles D.B et le début des René Bonnet. Beaucoup de personnes dans le milieu automobile et dans le grand public n'ont pas compris la décision de cet arrêt brutal ! J'ai la chance d'avoir été le témoin privilégié de cette période mouvementée. En avril 1959, j'avais dix-huit ans et j'ai été dans l'obligation d'arrêter mes études à l'école Violet pour me consacrer aux automobiles D.B. Mon père six mois avant avait eu un grave accident pendant le Tour de France Auto, en faisant de l'assistance pour nos clients et nos voitures usine. Sa convalescence étant très longue, ma mère se trouvant seule à la direction de cette entreprise, me demanda de la seconder. Après le succès du Mans, de Sebring et bien d'autres, mon père et les techniciens avaient beaucoup transformé le bicylindre. Les améliorations portaient surtout sur les culasses à double arbre à cames en tête. Nous avons demandé à l'usine si un quatre cylindres était à l'étude. La réponse fut positive, enfin nous allions monter en catégorie et peut-être courir pour le classement toutes catégories. Enfin le quatre cylindres promis arrive. C'est l'énorme déception. Il est trop volumineux et surtout beaucoup trop lourd (150 kg). En fait mon père comprend que l'avenir avec ce moteur est impossible, c'est le quatre cylindres pour les engins militaires. Une mauvaise nouvelle n’arrivant jamais seule ! Quelques jours plus tard, un soir d'automne 1960 Monsieur Paul Panhard appelle mon père au téléphone." Mon petit Bonnet dit Paul Panhard, c'est fini, cela prendra des années, mais avec Citroën il n'y a rien à faire. Cherchez ailleurs une autre mécanique ". C'est la stupéfaction. Mon père, sentant l'avenir difficile, me demande de rompre mon contrat avec D.B et de partir au service militaire. Je pars en janvier 1961 en Algérie pour deux ans, c'est la guerre d'Algérie. Quand je reviens D.B n'existe plus. Je découvre les Automobiles René Bonnet. Mon père après une courte négociation avec British Leyland se tourne vers Renault connaissant bien l'ingénieur Picard. Toutes ces conversations se sont passées dans le secret parce qu'il fallait impérativement continuer la production des coachs et des cabriolets D.B, et Monsieur Paul Panhard nous avez demandé de garder " le Grand Secret "". Dans l'aventure des automobiles D.B, le mérite de Charles Deutsch est souvent resté dans l'ombre. L'existence même du constructeur D.B n'est pas au centre de la vie de l'intéressé. Son parcours professionnel impressionne et le nombre de ses titres étonne : ingénieur au service de la Navigation de la Seine et à la Direction des carburants de 1935 à 1950, détaché en qualité de directeur des travaux auprès de la Société des transports pétroliers par pipe-lines " Trapil " en 1951, conseiller technique dans divers cabinets, Secrétaire d'Etat à l'Industrie et au Commerce, DG de deux entreprises spécialisées dans les pipe-lines, ingénieur général des Ponts et Chaussées, directeur des 24 Heures du Mans à partir de 1968, directeur du Grand Prix de Monaco à partir de 1969, président de la Fisita (Fédération Internationale des Sociétés d'Ingénieurs des Techniques de l'Automobile fondée en 1948, dont le but est de faciliter le dialogue entre les différents acteurs du secteur), président de la SIA (Société des Ingénieurs de l'Automobile) à partir de 1971, etc ... Il est Officier de la Légion d'honneur, Médaille d'or de l'Education Physique et des Sports, Officier du Mérite artisanal et Chevalier du Mérite agricole.

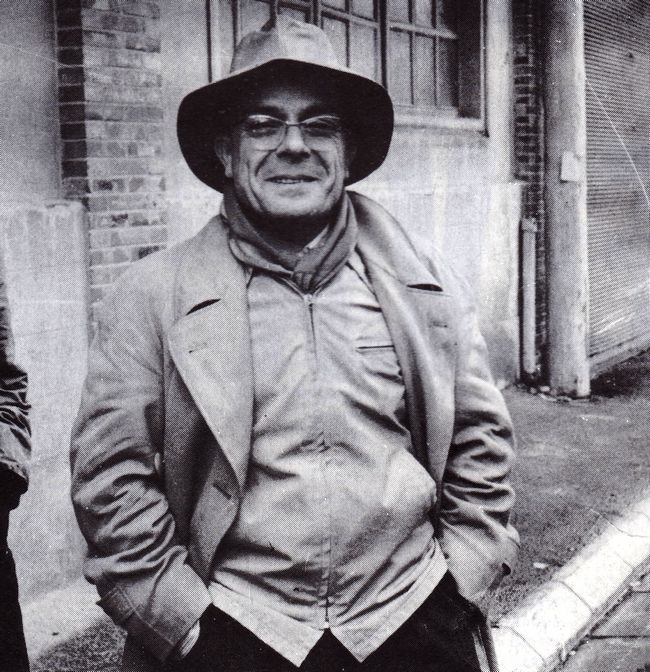

Charles Deutsch - Source : Le Fanatique de l'Automobile, décembre 1980. Copyright On s'en doute, c'est un homme occupé, qui n'a rien d'un rêveur. Il a une approche résolument scientifique des problèmes, notamment en matière d'aérodynamisme. Le plus souvent, il passe dans les ateliers de D.B tard le soir, pour déposer des liasses de plans. Les visiteurs de Champigny-sur-Marne ne le voient pratiquement jamais. Sa personnalité apparaît plus complexe que celle de René Bonnet. Il tient volontiers un discours complètement abscons de polytechnicien, surtout quand il parle d'aérodynamisme. Le sport automobile est pour Charles Deutsch une sorte de hobby au milieu d'une existence bien remplie. Au contraire, pour les journalistes, René Bonnet est un bon client. Beau physique, belle voix, de la conviction, un langage populaire, un esprit cocardier et un joli coup de volant. Il a toutes les qualités d'un excellent communicant. D'ailleurs, dès que la presse se rend dans la ruche de Champigny-sur-Marne, c'est toujours à René Bonnet qu'elle a affaire. La séparation est formalisée début 1962. Charles Deutsch, sollicité déjà maintes fois au cours de sa carrière par des firmes qui butent sur des problèmes techniques, fonde la SERA-CD, pour Société d'Etudes et de Réalisations Automobiles, structure de réputation mondiale en matière d'aérodynamique automobile. C'est dans cette structure que vont naître les Porsche 917 " longue queue ", la Matra 640, et de nombreuses Ligier de Formule 1.

René Bonnet - Source : René Claude Bonnet. A l'issue de sa carrière en tant que constructeur, René Bonnet reprendra un garage à Champigny, sous les couleurs de Volkswagen et Audi. Son fils lui rachète l'affaire en 1979, quand il se retire pour prendre sa retraite. Copyright Cette même année 1962, Deutsch et Bonnet se retrouvent face à face au Mans. Charles Deutsch avec la Panhard CD, la voiture qu'il avait initialement prévue pour succéder à la HBR5, René Bonnet avec la Djet à moteur Gordini. Que la voiture de Charles Deutsch l'ait finalement emporté sur celle de René Bonnet ne change rien à l'affaire. Associés ou concurrents, les deux hommes ont fait briller les couleurs françaises plus souvent qu'aucun autre constructeur.

Deutsch et Bonnet se tournent définitivement le dos début 1962. La D.B Le Mans va poursuivre sa carrière sous la marque René Bonnet. Source : http://dbrb.free.fr Les automobiles René Bonnet s'installent à Romorantin, dans une ancienne usine de tissage. Cette implantation peut se faire grâce au soutien des dirigeants de Matra, particulièrement intéressés par ce que Bonnet fait avec le polyester. Mais pour développer son affaire, Bonnet a besoin de capitaux, et seule une société comme Matra a les moyens de l'aider. C'est ainsi que le nom de Bonnet disparaît en 1964, au profit de Matra Bonnet puis de Matra Sport. Les premiers cabriolets Le Mans assemblés dans la nouvelle usine conservent la mécanique Panhard, avant que celle-ci ne cède sa place fin 1962 à des moteurs Renault. La Le Mans perd un peu de son âme, et une part de sa clientèle fidèle à Panhard. Charles Deutsch, accole son nom à celui de Panhard, pour donner naissance à la CD Panhard. De lui, Jean-Albert Grégoire, le " père " de la traction avant, a dit : " Depuis la fin du 19ème siècle, tous les fanatiques de la course sont animés par les mêmes mobiles : goût de la lutte, désir de vaincre, soif de gloire et de fortune, et aussi, puisque le coureur est une sorte de matador, mépris de la mort et volonté de dominer les femmes. Tous sauf un ! ... A celui-là, les mobiles importent peu. Sa passion, c'est de tirer le dernier cheval d'un moteur, de gagner un point sur le coefficient aérodynamique, d'améliorer un soupçon la tenue de route. Parmi ces chevaliers du concret, on distingue un chevalier de l'abstrait, Charles Deutsch ".

Principale nouveauté du stand Panhard au Salon de Paris 1962, la Panhard CD a fait ses débuts quelques mois plus tôt à l'occasion des 24 Heures du Mans, où elle a remporté le classement à l'indice de performance. La CD a été conçue par Charles Deutsch aussitôt après la dissolution de la marque D.B. Copyright L'histoire retient que si René Bonnet et Charles Deutsch ont fait ensemble de grandes choses, aucun des deux lorsque leur séparation a été consommée n'a obtenu par la suite des succès similaires en qualité de constructeur isolé. Cela a permis de confirmer un vieil adage, selon lequel on ne change pas une équipe qui gagne. Charles Deutsch est décédé en 1980, René Bonnet en 1983, victime d'un accident de la route.

Texte : Jean-Michel Prillieux / André Le Roux |