|

Copyright. Ce site est gratuit et sans publicité. Je n'en retire aucun bénéfice financier. C'est le fruit d'une démarche totalement désintéressée. Si vous êtes détenteur d'un copyright non mentionné, je vous invite à me contacter. Ce fait est involontaire. Le document en question sera immédiatement retiré. Merci donc pour votre indulgence, pour ce qui n'est qu'un travail amateur. Kia K9 / K 900 - BMW Série 5 et 7 Kia vend en Europe des voitures de gamme basse et moyenne (Picanto, Rio, Niro, Sportage ...). Pourtant, le constructeur coréen tente en 2018 une percée sur certains marchés plus ouverts, notamment l'Asie ou les Etats-Unis, avec son haut de gamme K9 ou K 900 (selon les pays). L'ambition du constructeur coréen est de vendre au prix d'une BMW Série 5 ce qui ressemble plus à une Série 7.

BMW Série 5 - Copyright

Kia K9 / K 900 - Copyright

BMW Série 7 - Copyright Toyota Mega - Hummer H1 La ressemblance entre le Toyota Mega Cruiser et le Hummer H1 s'explique principalement par leurs origines et leurs objectifs militaires similaires. Le Hummer H1, dérivé du Humvee américain, et le Mega Cruiser, développé pour les Forces japonaises, ont été conçus pour répondre à des cahiers des charges fonctionnels presque identiques : créer un véhicule de transport de troupes et de matériel extrêmement robuste, grand, large et doté de capacités tout-terrain maximales. Pour satisfaire ces exigences de performance (garde au sol élevée, stabilité, franchissement), les ingénieurs des deux côtés du Pacifique ont adopté des solutions techniques convergentes, ce qui a inévitablement conduit à une forme extérieure quasi-identique dictée par la pure nécessité fonctionnelle plutôt que par l'esthétique.

Toyota Mega Cruiser - Copyright

Hummer H1 - Copyright Infinity Q30 - Mazda 3 La mondialisation et la conquête des mêmes marchés conduisent inévitablement les constructeurs à proposer des dessins très proches, sans que l'on puisse prouver la moindre volonté de plagiat. Sur cette Infiniti Q30 et cette Mazda 3, on retrouve la même calandre béante, les mêmes optiques effilées qui rejoignent la calandre par un joint chromé, les mêmes ailes galbées, les mêmes nervures de portes, l'une montant et l'autre descendante, etc ...

Infinity Q30 - Copyright

Mazda 3 - Copyright Chevrolet Styleline - Renault Frégate Chevrolet présente ses nouveaux modèles d'après-guerre en janvier 1949. La nouvelle gamme adopte une allure inédite qui tranche nettement avec les versions précédentes héritées du début des années 40. La version Styleline affiche un coffre saillant, par opposition à la Fleetline qui possède un arrière plongeant. Ces nouvelles lignes ont été tracées sous la responsabilité d'Ed Glowacke, alors patron du style pour la division Chevrolet. La berline Styleline évoluera par petites touches successives jusqu'en 1952. Son succès est incontestable. Ses lignes sont moins massives que celles des concurrentes Ford et Plymouth. Après un ultime restyling pour les millésimes 1953 et 1954 (le terme Styleline disparaissant en 1953), Chevrolet annonce pour 1955 une nouvelle génération qui démode du jour au lendemain cette gamme.

Chevrolet Styleline - Copyright Le design de la Renault Frégate, dévoilée en 1950, s'inspire directement des nouvelles tendances esthétiques américaines d'après-guerre, notamment des lignes de la Chevrolet Styleline 1949. L'équipe de design de Renault, sous la direction de Robert Barthaud, adopte le concept d'une carrosserie moins massive et plus fluide, intégrant les ailes dans la caisse (ponton), et surtout dotée d'un coffre arrière saillant et bien défini. Ce choix stylistique permet à la Frégate de se positionner comme une berline familiale moderne et élégante, capable de rivaliser visuellement avec les modèles contemporains de la concurrence française en adoptant les canons stylistiques les plus récents des Etats-Unis.

Renault Frégate - Copyright Fiat 130 Coupé - Rolls-Royce Camargue - Lancia Gamma Coupé Le Coupé Fiat 130 apparaît en mars 1971 au Salon de Genève, deux ans après la berline, et est exposé sur le stand de Pininfarina. Le carrossier italien a été sollicité afin d'apporter une touche d'élégance au style de la voiture. La vocation du Coupé 130 est celle d'une automobile bourgeoise et luxueuse, et non d'une sportive, à l'instar du Coupé Fiat Dino. Contrairement à la berline, le style du Coupé 130 fait date grâce à ses lignes à angles vifs, sa calandre basse et ses feux étirés. Le dessin, dû à l'équipe de Paolo Martin chez Pininfarina, se distingue par ses lignes pures, tendues et très anguleuses, évitant toute surcharge chromée ou ornementation superflue. Il affiche une grande surface vitrée qui confère une excellente luminosité à l'habitacle et une légèreté visuelle à l'ensemble. Il reste cependant difficile de trouver des clients disposés à payer un prix élevé pour une automobile dont le nom est peu évocateur dans le monde restreint du haut de gamme. Il sera produit à 4 493 exemplaires de 1971 à 1977, dont 172 seront vendus en France. Depuis, la marque italienne ne s'est plus jamais aventurée sur ce segment de marché.

Fiat 130 Coupé - Copyright

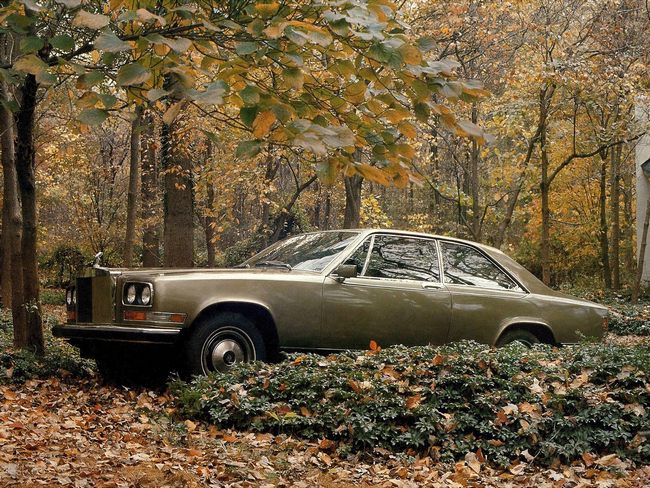

Fiat 130 Coupé - Copyright La Rolls-Royce Camargue occupe une place unique dans l'histoire du constructeur britannique. Il s'agit en effet de la première voiture de série de la marque dont le design est confié à un designer étranger. C'est Sergio Pininfarina lui-même qui définit le style de ce coupé. Ses lignes rappellent d'ailleurs celles du coupé Fiat 130, carrossé par le même designer et exposé quatre ans auparavant au bord du lac Léman. Contrairement à la pratique habituelle de l'époque, il est décidé que la Camargue n'aura pas d'équivalent sous la marque Bentley. Elle est dévoilée en première mondiale au Salon de Genève en 1975. La voiture est ensuite assemblée dans les ateliers londoniens de Mulliner Park Ward. La Camargue ne suscite pas un enthousiasme immédiat. Sa face avant massive contraste fortement avec des lignes arrière plus fluides. De plus, son prix de vente très élevé, atteignant presque le double de celui d'une Silver Shadow, a de quoi décourager de nombreux acquéreurs potentiels. Au total, 531 exemplaires seulement sont produits jusqu'en 1986. On ne peut donc pas parler de succès commercial pour ce grand coupé, qui a longtemps été considéré comme le mal-aimé de la gamme Rolls-Royce.

Rolls-Royce Camargue - Copyright

Rolls-Royce Camargue - Copyright La berline et le coupé Lancia Gamma sont commercialisés en 1976. Ils reposent sur un châssis commun, bien que légèrement raccourci pour la version coupé. Pininfarina signe les deux carrosseries, celle du coupé se distinguant par une rare élégance qui lui confère l'aura d'une classique dès sa commercialisation. Par rapport aux coupés Fiat 130 et Rolls-Royce Camargue, le coupé Gamma se distingue par des éléments caractéristiques : un pli à l'arrière du toit, une malle de coffre incurvée et la présence d'une bande de caoutchouc le long de la nervure latérale. Cette belle italienne est mue par un quatre cylindres de 2484 cm3 développant 140 ch. Cette motorisation déçoit la plupart des acheteurs potentiels. Compte tenu du prestige du blason Lancia et du prix de la voiture, ceux-ci s'attendaient à trouver sous le capot un six cylindres. Le décalage est flagrant entre l'esthétique et la performance attendue. L'habitacle est aussi une source de déception. Il est critiqué pour sa planche de bord jugée banale, ses aménagements sans recherche particulière et l'absence de matériaux nobles, tels que le cuir. Cet élégant coupé ne sera fabriqué qu'à 6 789 exemplaires entre 1976 et 1984.

Lancia Gamma Coupé - Copyright

Lancia Gamma Coupé - Copyright Aston Martin DB4 Jet - Ferrari 250 GT Berlinetta SWB L'Aston Martin DB4 GT Bertone Jet est un coupé unique créé par Bertone et dessiné par Giorgetto Giugiaro alors qu'il n'a que 22 ans. Présentée au Salon de Genève en 1961, cette voiture repose sur le châssis de la DB4 GT (numéro 0201L), et se distingue par une carrosserie de type notchback en acier, rompant avec les lignes habituelles d'Aston Martin et celles de la DB4 GT standard en aluminium. Le terme Notchback désigne un style se situant entre la berline tricorps classique et le coupé Fastback. Il caractérise un véhicule à trois volumes où la ligne de toit présente un décrochement net et abrupt au niveau du montant arrière. Ce décrochement précède une malle de coffre courte et séparée. A l'avant, les ailes se prolongent au-delà de la calandre pour se raccorder aux phares. Les jantes à rayons sont typiques des voitures de sport anglaises. Hélas, la présentation de la Jet a lieu en même temps que celle de la Jaguar Type E, qui lui vole la vedette.

Aston Martin DB4 Jet par Bertone - Copyright C'est le même Giorgetto Giugiaro qui dessine, à la demande de Nuccio Bertone, un modèle unique sur la base de la Ferrari 250 GT Berlinetta SWB. Ferrari travaille depuis plusieurs années avec Pininfarina en quasi-exclusivité. Cela ne manque pas d'irriter Bertone, qui commande alors à Maranello un châssis complet de 250 GT pour son propre compte (numéroté 3269 GT). Il demande à son jeune designer de dessiner une GT d'exception sur cette même base. Giugiaro s'inspire pour cette création unique de ses récents travaux sur la base Aston Martin. Le design se distingue par ailleurs par son traitement de la face avant, surnommé " sharknose " (nez de requin), qui divise la traditionnelle calandre Ferrari en deux grandes ouvertures ovoïdes. La Ferrari 250 GT SWB Bertone est exposée au Salon de Genève en 1962. Cependant, le grand Enzo restera insensible à cette proposition.

Ferrari 250 GT Berlinetta SWB par Bertone - Copyright Citroën SM - Datsun 120 La Citroën SM (1970/1975) utilise une immense vitre de hayon très bombée et profilée qui descend jusqu'à l'arrière de la voiture. Cette forme contribue à son identité de GT de haute technologie visant une excellente pénétration dans l'air. Bien qu'il s'agisse d'un coupé plus compact et populaire, la Datsun 120 (F-II au Japon et F10 aux Etats-Unis) adopte également une lunette arrière fortement inclinée. Sa forme est plus angulaire que celle de la SM, mais l'inclinaison et la manière dont la ligne du toit se termine sur la vitre arrière créent un effet visuel d'étirement et de sportivité comparable.

Citroën SM. Copyright

Datsun 120 - Copyrigh Alfa Romeo Delfino Bertone - Aston Martin V8 Vantage Zagato La Bertone Delfino est exposée au Salon de Genève en mars 1983. Elle est équipée d'une mécanique Alfa Romeo Alfa 6. Il s'agit pour Bertone de réinterpréter de manière moderne le concept de Grand Tourisme, et de proposer un produit capable de séduire autant une clientèle européenne qu'américaine. Sur cette propulsion à moteur avant, on note la découpe particulière des vitrages, qui a inspiré Zagato mais aussi les designers de la Subaru SVX quelques années plus tard. La face avant reprend le dessin traditionnel de la calandre Alfa. C'est Marc Deschamps qui a dirigé le projet. Ce Français né en 1944 a fait ses premiers pas de styliste chez Peugeot, avant de passer au service de Ligier, puis d'entrer chez Renault en 1975. En 1979, il accède à la direction du style chez Bertone, et succède à ce poste prestigieux à des " pointures " comme Franco Scaglione (1952/60), Giorgetto Giugiaro (1960/65) et Marcello Gandini (1965/1979).

Alfa Romeo Delfino par Bertone - Copyright

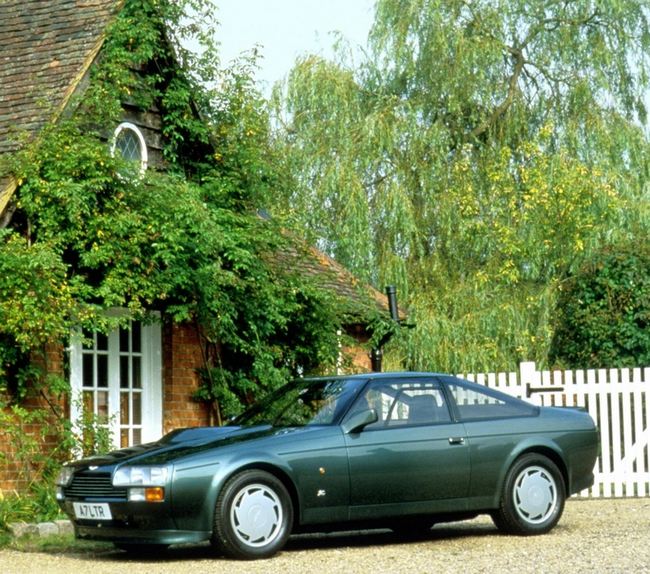

Alfa Romeo Delfino par Bertone - Copyright C'est au Salon de Genève, en mars 1986, que l'Aston Martin V8 Vantage Zagato fait son apparition. L'idée de Victor Gauntlett, alors président de la marque, est de réactualiser une formule qui a fait ses preuves vingt-cinq ans auparavant avec la célèbre DB4 GT. Cette initiative permet de remettre la marque Aston Martin sous les feux de la rampe. Gauntlett mise sur l'effet nostalgie, qui s'avère un excellent moteur pour le succès commercial de cette série. Le bénéfice en termes d'image est également partagé par le carrossier Zagato. Le dessin de la Vantage Zagato est créé sous l'autorité de Giuseppe Mittino, responsable du style et des projets depuis 1970.Pour Aston Martin, les risques sont limités. En effet, les acheteurs versent un important acompte dès la prise de commande. La production démarre juste après le Salon de Genève et s'achève à la fin de 1987 avec le cinquantième exemplaire. Un an plus tard, Aston Martin et Zagato proposent une nouvelle série de vingt-cinq voitures, cette fois en version découvrable.

Aston Martin V8 Vantage Zagato - Copyright

Aston Martin V8 Vantage Zagato - Copyright Ces deux voitures se ressemblent dans la mesure où elles incarnent l'apogée du style " Wedge Design " (Design en coin) italien des années 1980. Elles partagent une esthétique caractérisée par une silhouette basse et profilée, un nez plat et plongeant, ainsi que des lignes de caisse droites et angulaires. Bien que conçues par deux carrossiers rivaux, elles puisent dans le même vocabulaire de formes taillées à la serpe. Mercedes Vision GST Concept - Renault Laguna II Estate La ressemblance entre l'arrière de la Mercedes Vision GST Concept (Salon de Détroit 2002) et celui de la Renault Laguna II Estate (2001) réside principalement dans le traitement de leur poupe visant à injecter du dynamisme à un grand volume. Ces deux breaks adoptent une lunette arrière fortement inclinée, rompant avec le style vertical des breaks classiques afin d'obtenir un profil plus fluide et moins utilitaire, s'apparentant davantage à un grand coupé. Elles partagent également une accentuation des flancs, notamment au niveau des feux, soulignant la largeur et l'assise de la voiture sur la route. Ces feux sont par ailleurs en opposition par rapport à la vitre de custode.

Mercedes Vision GST Concept - Copyright

Renault Laguna Estate - Copyright Holden Torana GTR-X - Aston Martin V8 par Ogle - Maserati Khamsin La Holden Torana GTR-X (1970), l'Aston Martin V8 par Ogle (1972) et la Maserati Khamsin (1972) partagent une silhouette extrêmement basse et profilée, caractérisée par un long capot qui met l'accent sur la puissance du moteur avant, et une ligne de toit continue et fuyante qui s'étend vers l'arrière dans un souci d'aérodynamisme. Ces trois modèles dessinent une forme en goutte d'eau qui incarne une forme d'idéal de la voiture sportive au début des années 1970. Elle ont été produites à respectivement 1, 2 et 435 exemplaires.

Holden Torana GTR-X - Source : https://silodrome.com

Aston Martin V8 par Ogle - Source : https://en.wheelsage.org

Maserati Khamsin - Source : https://en.wheelsage.org Zender Vision 3 - Ford GT 90 En 1978, Hans Albert Zender recrute Günter Zillner, un designer de talent formé chez Ford. Grâce à une gamme d'accessoires de qualité, l'entreprise allemande se démarque de la concurrence. Cinq ans plus tard, en 1983, les deux hommes dévoilent un premier concept car ambitieux : la Vision 1, développée sur une base d'Audi Quattro. L'objectif est clair : bousculer le quasi-monopole des carrossiers italiens et de leurs prototypes de salon, tout en permettant à Hans Albert d'exprimer sa passion pour l'automobile. En 1985, Zender présente la Vision 2, une impressionnante berlinette à moteur central. Deux ans plus tard, au Salon de Francfort de 1987, elle évolue légèrement pour devenir la Vision 3, propulsée par un V8 Mercedes de 300 ch. Si Zender n'a jamais cherché à commercialiser ses créations, ces concepts lui ont permis de prouver la maîtrise technologique de son entreprise et de capter l'attention du grand public.

Zender Vision 3 - Copyright Le concept-car Ford GT 90 de 1995 marque une rupture nette avec le style " bio-design " cher à la marque américaine depuis les années 80. Avec ses formes anguleuses et complexes, il évoque l'esthétique d'un avion furtif, comme le Lockheed F-117. Compte tenu du lourd héritage à assumer (trois victoires consécutives au Mans en 1967, 1968 et 1969 avec la GT 40), la GT 90 dessinée par Jack Telnack sous l'autorité de Tom Scott, responsable du style avancé chez Ford, se devait d'être audacieux. Son V12 quadriturbos Garret, en position centrale arrière, développe 720 ch grâce à 48 soupapes et une cylindrée de 5297 cm3. La production d'une série limitée à 100 exemplaires, un temps envisagée, a finalement été abandonnée. Le style " edge design " de la GT90 a influencé l'esthétique de Ford à la fin du siècle. Des modèles comme la Cougar et la Ka se sont inspirés de cette tendance.

Ford GT 90 - Copyright Ces deux concept-cars partagent une architecture de supercar à moteur central et affichent une silhouette basse et large. Leurs formes sont inclinées, et les passages de roues arrière fortement musclés, soulignant leur vocation aérodynamique. Chrysler 1940 - Peugeot 203 Le design des nouvelles Chrysler 1940 s'inscrit dans la phase finale du style " streamline ". Il est caractérisé par une intégration croissante des éléments de carrosserie. Les ailes commencent à s'amalgamer aux portes, et les phares sont entièrement encastrés dans les ailes pour créer une surface plus lisse et aérodynamique. La face avant est dominée par une calandre chromée et massive, ornée de barres verticales proéminentes, symbolisant le luxe et la puissance, tandis que la carrosserie reste relativement haute et courbe par rapport aux standards d'après-guerre.

Chrysler, 1940/41 - Copyright La Peugeot 203, présentée au Salon de Paris en 1948, s'inspire clairement du design des Chrysler de 1940, adoptant à la fois la silhouette profilée et aérodynamique, et une carrosserie se rapprochant du style ponton, où les ailes s'intègrent progressivement au corps du véhicule. Ce choix n'était pas isolé. Il s'inscrit dans une tendance courante pour les constructeurs européens, en particulier français et allemands, après la Seconde Guerre mondiale. Ces derniers voient dans les modèles américains le symbole de la prospérité et de l'innovation nécessaire pour rattraper le retard de leur industrie. Cependant, la 203 a bénéficié d'un décalage temporel. Alors que ses lignes sont perçues comme modernes en Europe, elles sont rapidement abandonnées outre-Atlantique par Chrysler, qui introduit un nouveau style dès le mois de mars 1949, illustrant la rapidité des cycles de renouvellement des carrosseries aux Etats-Unis comparée à la France.

Peugeot 203 - Copyright Ital Design Lucciola - Dewoo Matiz - Chery QQ Fiat sollicite plusieurs carrossiers italiens afin qu'ils proposent leur propre interprétation de la récente Cinquecento. Le géant italien fournit un budget à chacun des participants. La Lucciola d'Italdesign, présentée en 1993 incarne effectivement la vision d'un véhicule citadin compact, écologique et polyvalent. Son nom évoque la petite taille et l'agilité. Techniquement, elle innove avec une motorisation hybride précoce, associant un petit moteur diesel bicylindre à deux moteurs électriques intégrés dans les roues arrière pour une traction intégrale en mode électrique. Le design mise sur l'ouverture et la modularité, permettant de transformer l'habitacle pour s'adapter à divers usages, tout en privilégiant des matériaux recyclables et une carrosserie en aluminium. Ce concept se révèle majeur car Italdesign, car il devient la base du modèle Daewoo Matiz, lancé en 1998, assurant ainsi une postérité majeure à l'idée originale de Giugiaro.

Ital Design Lucciola, 1993 - Copyright

Daewoo Matiz, 1998 - Copyright La Chery QQ - prononcez Kiou Kiou - est lancée sur le marché chinois en 2003. Cette petite berline cinq portes, pensée pour un usage urbain, rencontre un succès fulgurant. Dès 2005, elle devient le modèle chinois le plus vendu à travers le monde. Chery s'internationalise et s'attaque aux marchés d'exportation avec un avantage compétitif majeur : un prix affiché sous la barre des 5000 euros, soit au moins deux fois moins cher que les véhicules similaires européens ou japonais. Cependant, la Chery QQ présente une ressemblance frappante avec la GM Daewoo Matiz. Un conflit éclate. SAIC, ancien partenaire de Chery, est également actionnaire de GM Daewoo, le fabricant de la Matiz. General Motors porte alors plainte contre Chery pour contrefaçon. Chery réfute ces accusations, insistant sur le fait que le design de la QQ est le fruit exclusif de son propre bureau d'études. Un accord est finalement trouvé. Le constructeur chinois accepte de ne pas rivaliser directement avec la GM, dans les pays où elle est présente avec la Matiz.

Hudson Commodore - Cadillac Fleetwood Seventy Five - Humber Super Snipe - Delahaye 180, Ces quatre modèles, Hudson Commodore, Cadillac Fleetwood Serventy Five, Humber Super Snipe et Delahaye 180, sont représentatives des limousines de haut de gamme de l'immédiat après-guerre, témoignant d'une période de transition stylistique majeure. Les Américaines, puissantes et opulentes, côtoient la Britannique classique et la Française artisanale, mais toutes partagent des caractéristiques d'un âge révolu : des lignes de carrosserie hautes, des calandres verticales imposantes et, surtout, des ailes encore nettement marquées, n'ayant pas encore adopté le style ponton lisse qui dominera la décennie suivante, présentant ainsi une silhouette proche du deux volumes.

Hudson Commodore, 1946 - Copyright

Cadillac Fleetwood, 1941 - Copyright

Humber Super Snipe - Copyright

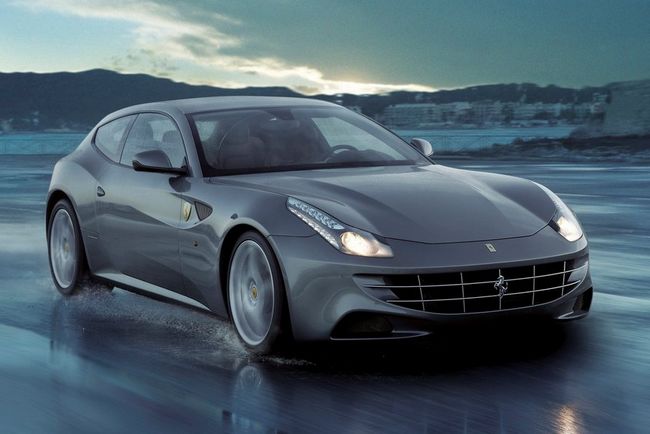

Delahaye 180 - Copyright Porsche Cayman - Ferrari FF - Eagle Carre Prenez une Porsche Cayman, ajoutez-y une pincée de Ferrari FF pour la face avant, et vous obtenez une chinoiserie baptisée Eagle Carre (il fallait oser sans le " ra " final), servie au Salon de Shanghai en 2015. Depuis c'est silence radio.

Porsche Cayman - Copyright

Ferrari FF - Copyright

Eagle Carre - Photo Thomas Geiger Ferrari 166 Barchetta - AC Ace - Fiat Barchetta Enzo Ferrari participe à son premier Salon automobile à Turin en novembre 1948. Il y expose une 166 Millemiglia " Barchetta " et un coupé 166. La 166 est la première Ferrari à connaître une production conséquente au regard du jeune passé de ce constructeur. Plusieurs carrossiers jettent leur dévolu sur la 166, mais c'est Touring qui marque le plus les esprits avec son roadster " Barchetta ". Ce surnom n'a toutefois jamais été officialisé par Ferrari. Enzo Ferrari est en contact avec Touring depuis la fin des années 30, à l'époque où il dirigeait la Scudiera Ferrari. La jeune écurie participait alors à des courses sur des Alfa Romeo carrossées par Touring. La 166 " Barchetta " est fabriquée selon le procédé Superleggera - déposé en 1937 - qui a fait la renommée du carrossier italien. Les Ferrari construites de cette manière sont de vrais objets d'art, une synthèse parfaite de puissance et d'élégance. Les deux entreprises vont y gagner en renommée internationale.

Ferrari 166 Millemiglia Barchetta - Source : http://www.montesquieuvolvestre.com Durant les années 50, afin de dynamiser une gamme vieillissante essentiellement constituée d'utilitaires économiques, les frères Hurlock, propriétaires d'AC, proposent le roadster AC Ace. L'Ace n'est pas une création originale de la firme. Ernie Bailey, le responsable de l'atelier carrosserie de AC, a incité les frères Hurlock à s'intéresser au roadster fabriqué par un artisan local, John Tojeiro, un ingénieur britannique d'origine portugaise. La carrosserie du roadster Tojeiro est moderne d'aspect, et surtout plus légère que les productions d'AC. Les frères Hurlock proposent à Tojeiro de lui racheter les droits de fabrication de son roadster. Le prototype de l'AC Ace est exposé au Salon de Londres en octobre 1953. Par rapport à la voiture de John Tojeiro, la silhouette est quelque peu remaniée, avec une calandre plus proéminente et des phares repositionnés. Ces deux voitures partagent une similitude stylistique forte, caractéristique des roadsters de sport européens de la fin des années 1940 et du début des années 1950, qui met en avant la performance et l'élégance minimaliste. Elles affichent toutes deux un profil bas et élancé avec un long capot et une courte poupe, des carrosseries tout en courbes sans arêtes vives, des phares ronds simples, et sont équipées de manière classique de jantes à rayons qui soulignent leur héritage de course. Leur cabine est un espace ouvert et spartiate, coiffé d'un pare-brise très bas et minimaliste, définissant l'archétype du cabriolet sportif de l'après-guerre.

AC Ace - Source : https://silodrome.com Les cabriolets subissent une éclipse à partir du milieu des années 70, lorsque l'automobile se cantonne à un rôle utilitaire, mais les années 90 marquent leur grand retour grâce à l'évolution des mentalités et aux progrès en matière de sécurité. Mazda ouvre la voie avec le succès retentissant de la Miata MX-5, et cet élan est magistralement illustré par Fiat qui présente la Barchetta en 1995. Conçue sur la plateforme de la Fiat Punto par le designer grec Andréa Zapatina du Centre Style Fiat, cette voiture affiche fièrement ses origines italiennes avec une seyante moulure latérale qui évoque la Ferrari 166 Barchetta. Sa fabrication, nécessitant une approche artisanale, est confiée au carrossier Maggiora, qui, malgré une notoriété moindre que Pininfarina ou Bertone, jouit de la confiance du groupe Fiat pour assembler ce cabriolet ludique qui rompt avec l'austérité germanique.

Fiat Barchetta - Copyright Alfa Romeo 164 - Peugeot 605 La 164, dont les lignes sont signées Pininfarina, est présentée en 1987 au Salon de Francfort. Elle marque pour Alfa Romeo le " début de la fin " des errements esthétiques. On se souvient en effet des 33, Alfetta, 75 ou Alfa 6 qui n'ont pas vraiment leur place au panthéon de l'élégance automobile. La grande berline Alfa est la dernière née de l'association de quatre constructeurs qui ont mis leurs moyens en commun pour produire des automobiles partageant une plateforme commune : Lancia, Fiat, Saab et Alfa Romeo. Ses cousines s'appellent Lancia Thema (1984), Saab 9000 (1985) et Fiat Croma (1986). Il s'agit aussi de la première Alfa Romeo haut de gamme à traction avant. Etudiée avant que Fiat ne prenne en main les destinées de la marque en 1986, la 164 a pour ambition de s'attaquer au marché des berlines à vocation sportive, déjà largement monopolisé par BMW, Audi et Mercedes. Sa commercialisation en France débute à l'automne 1988. La 164 est proposée en différentes motorisations essence et Diesel. Quelques versions particulièrement performantes animent l'offre, notamment les 164 Quadrifoglio Verde, 164 V6 Turbo et 164 Q4. En 1998, la 166 succède à la 164.

Alfa Romeo 164 - Copyright Les lignes définitives de la grande Peugeot présentée en septembre 1989 ne constituent pas une révolution en soi, tant elles donnent l'impression de déjà-vu. Le profil de la 605, étudiée comme la 164 chez Pininfarina, ressemble beaucoup à celui des 405 et Alfa Romeo 164, commercialisées respectivement en 1987 et 1988, avec une répartition des volumes identique. La 405 est cependant plus courte de 32 centimètres et l'Alfa Romeo de 17 centimètres. Le dessin des flancs de la 605 est particulièrement soigné, avec des galbes complexes mais très harmonieux. Les surfaces vitrées sont abondantes. Le pare-brise et la lunette arrière sont très inclinés. On remarque aussi le bombé très important de la lunette arrière et le soin apporté à l'étude des jupes avant et arrière, autant de détails susceptibles d'améliorer les qualités

Peugeot 605 - Copyright Mercedes 600 - ZIL 115 Le constructeur russe ZIL fabrique à partir de 1979 la 115, une version légèrement modernisée de la 114. Cette berline d'apparat adopte un style très anguleux qui n'est pas sans rappeler celui de la célèbre et imposante Mercedes 600. Malgré son statut de véhicule d'Etat, la production de cette ZIL demeure extrêmement confidentielle, une vingtaine par an tout au plus, car l'activité principale des usines ZIL est la construction de poids lourds. En 1985, la 115 est rebaptisée 41041 pour la berline cinq places, et 41047 pour la limousine sept places. Cette dernière pèse 3,3 tonnes et est capable d'atteindre 200 km/h, au prix d'une consommation moyenne gargantuesque de 35 litres aux 100 km. La production de ces mastodontes s'achève avec la chute du régime soviétique. Les ZIL demeurent à jamais parmi les symboles d'une grande nation et de son régime déchu, dont les dirigeants cherchaient à travers elles un équivalent ostentatoire et national aux luxueuses berlines occidentales. Les nouveaux riches russes et le gouvernement en place roulent désormais en Mercedes, Audi ou BMW, bien plus abouties techniquement.

Mercedes 600 - Copyright

ZIL 115 - Copyright Chevrolet Celebrity - Volvo 740 Dans la catégorie boîte à chaussures, Chevrolet présente en novembre 1981 la Celebrity. Avec son nouveau modèle intermédiaire, le constructeur généraliste de la General Motors adopte un style fait de lignes tendues, avec un capot moteur en pente douce qui se dirige vers une calandre abrupte, et une lunette arrière presque verticale, si caractéristique du style US des années 80. Volvo, constructeur suédois pour lequel le marché américain a toujours constitué un important débouché, s'inspire du style d'outre-Atlantique en proposant son nouveau haut de gamme 760 en février 1982, décliné en version 740 aux motorisations plus modestes deux ans plus tard. Ce type de carrosserie offre plusieurs avantages pratiques en termes de design et de fabrication. Il maximise l'espace utile tant pour les occupants que pour le volume du coffre grâce à des lignes droites, optimisant ainsi l'habitabilité. Ce design favorise également une bonne visibilité périphérique pour le conducteur, les vitrages étant droits. D'un point de vue industriel, les panneaux de carrosserie plats et les angles nets simplifient les processus de fabrication, ce qui conduit à des coûts de production plus bas, et facilite les réparations en cas de dommages. Enfin, ces formes confèrent souvent aux véhicules une impression de robustesse et une allure statutaire, recherchée par les constructeurs pour positionner leurs modèles sur les segments haut de gamme.

Chevrolet Celebrity - Copyright

Volvo 740 - Copyright Daewoo Rezzo - Renault Mégane Scénic Le monospace compact Rezzo voit le jour sous la marque Daewoo en 2000. Pour son dessin, le constructeur coréen a confié le projet aux équipes de Pininfarina. Dès son lancement, la Rezzo s'inscrit dans la catégorie des monospaces compacts, adoptant l'architecture popularisée par la Renault Mégane Scénic de première génération, lancée quatre ans plus tôt en 1996. Bien qu'aucun lien direct n'unisse les deux modèles, on remarque une analogie stylistique claire dans leur silhouette. Le pare-brise très incliné et le capot court s'inscrivent dans une ligne continue, typique de l'approche monocorps qui vise à maximiser l'habitabilité. Cette similitude se lit aussi dans la découpe des vitres latérales. En 2005, la Rezzo change d'identité en Europe de l'Ouest, passant sous la marque Chevrolet, avant que sa carrière ne s'achève en 2009.

Daewoo Tacuma - Copyright

Renault Scéenic - Copyright AMC AMX/3 - De Tomaso Pantera Le prototype AMX/3 dessiné par Richard Teague en 1969 pour AMC et la De Tomaso Pantera créé par Tom Tjaarda en 1970 présentent une forte ressemblance car ils adoptent tous deux la silhouette typique des supercars à moteur central arrière des années 70, une configuration technique qui dicte la forme. Cette architecture a conduit les deux designers à créer un profil bas et large, caractérisé par un nez en coin très agressif et des phares escamotables. De plus, les deux projets sont ancrés dans l'environnement du design italien de l'époque, l'AMX/3 étant développé avec des ingénieurs comme Bizzarrini, et la Pantera étant conçue au sein du studio Ghia/De Tomaso.

AMX/3. Copyright

De Tomaso Pantera. Copyright Audi A6 - Ford Five Hundred Lors de sa présentation en 1982, la nouvelle génération de l'Audi 100 crée la surprise, imposant des lignes d'une finesse aérodynamique révolutionnaire pour l'époque. Ce modèle évolue par petites touches jusqu'en 1994, année durant laquelle il est rebaptisé Audi A6. Malgré ce changement de nom, cette première A6 n'est en réalité qu'un simple restylage de la 100, sans apporter de rupture technique significative. Cependant, une nouvelle Audi A6 arrive en 1997 et marque une véritable rupture esthétique par rapport à l'ancienne génération. Ce modèle confirme la montée en puissance du style Audi, qui gagne considérablement en fluidité et en élégance. La ligne de toit, en particulier, dessine un vaste arc continu qui englobe l'ensemble du véhicule. Cette harmonie est renforcée par l'intégration totale des éléments. Les pare-chocs sont lissés, tandis que les rétroviseurs et les baguettes de protection latérales sont peints dans la couleur de la carrosserie. Fidèle à sa tradition, Audi conserve l'usage des trois glaces latérales sur cette nouvelle berline.

Audi A6 - Copyright Présentée en tant que concept-car au Salon de Détroit en janvier 2004 avant sa commercialisation en fin d'année, la Ford Five Hundred a été conçue pour seconder, voire remplacer, la Taurus, un best-seller de la gamme né en 1985. Tandis que la Taurus avait surpris à son lancement avec son style tout en rondeurs audacieuses, une tendance initiée par la Ford Sierra européenne, la Five Hundred affiche des lignes d'une banalité relative qui peuvent décevoir. On note une forte ressemblance avec l'une des références allemandes de la catégorie, l'Audi A6. Cette convergence ne semble pas fortuite. Ford aurait t'il sciemment cherché à imiter l'esthétique du luxe européen et allemand, très appréciée par les consommateurs, pour rehausser le statut de sa berline familiale ?

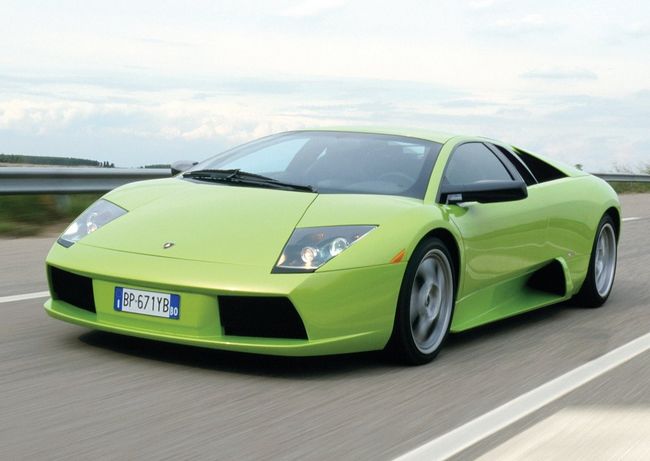

Ford Five Hundred 2005 - Copyright Lamborghini Murcielago - DC Design Infidel Ces deux voitures de sport, la Lamborghini Murciélago et le concept DC Design Infidel, partagent une teinte peu courante de vert pomme, immédiatement associée à l'exclusivité. Si la couleur de la Lamborghini est vraisemblablement le célèbre Verde Ithaca, celle de l'Infidel s'apparente à un Acid Green. L'entreprise DC Design, fondée en 1993 par Dilip Chhabrian, est un bureau de style indien reconnu pour la qualité de ses prototypes. L'Infidel est présentée au Salon de Genève en mars 2002. Ce concept car, basé sur une mécanique de Toyota MR2, est volontairement extrême dans son style Son nom même vise à provoquer et à retenir l'attention du public, remettant en question les conventions du marketing automobile. Bien que l'Infidel et la Murciélago possèdent en commun un mélange de lignes courbes et d'angles plissés, l'adoption du vert pomme façon Lamborghini sur l'Infidel constitue avant tout un clin d'il en direction des amoureux des automobiles de Sant'Agata. Ce choix de couleur n'est pas à priori une simple coïncidence. Il s'agirait plutôt d'une stratégie de positionnement délibérée. En adoptant ce langage chromatique audacieux, DC Design cherche à s'associer instantanément au prestige de la Lamborghini, maximisant ainsi la visibilité de son prototype.

Lamborghini Murcielago - Copyright

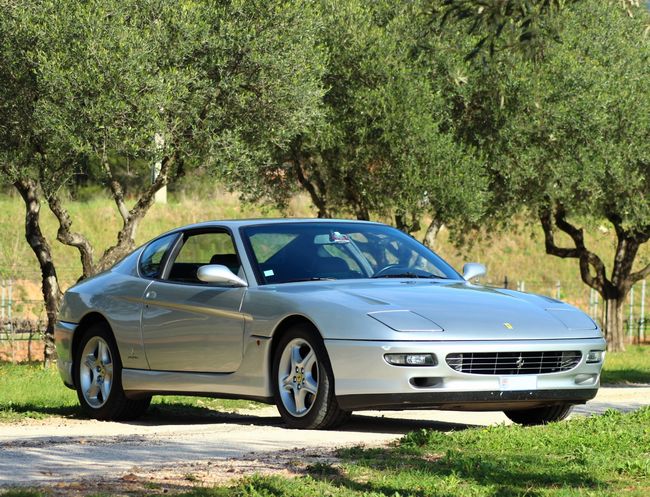

Ferrari 456 GT - Hyundai Coupé La Ferrari 456 GT est présentée au Salon de Paris en 1992, un événement qui marque les quarante ans de la collaboration entre Ferrari et Pininfarina. Le dessin de cette nouvelle GT 2+2 est l'uvre de Pietro Camardella sous la direction de Lorenzo Ramaciotti, qui décide de rompre avec les lignes anguleuses du passé pour créer une élégance fluide capable de surmonter les modes. Le style puise à la fois dans la modernité, où l'on devine des découpes issues du concept car Mythos, et dans l'histoire, le volume du coffre évoquant par exemple la Daytona. Cette harmonie va assurer à la 456 GT une bonne longévité dans la tradition des 2+2 de la marque, avec une production qui s'échelonne de 1993 à 2003, avant d'être remplacée par la 612 Scaglietti en 2003.

Ferrari 456 GT - Copyright

Ferrari 456 GT - Copyright C'est au Salon de Francfort, en septembre 2001, que Hyundai dévoile la nouvelle mouture de son coupé. Celui-ci abandonne sans regret les lignes toutes en rondeurs très " bio design " de la précédente génération, au profit d'un dessin plus équilibré et plus agressif. La similitude avec la Ferrari 456 GT est troublante, d'autant que celle-ci s'apprête à quitter le marché après une décennie de règne. Cette ressemblance n'est cependant que stylistique. La Hyundai emprunte les codes visuels du Grand Tourisme de luxe (long capot, profil élancé) pour donner une impression de sportivité, sans pouvoir bien évidemment rivaliser sur le plan technique. Les dimensions n'ont rien de comparable avec celles de la voiture italienne. Elles sont respectivement de 4,40 mètres et 4,73 mètres pour la longueur, et de 1,76 mètre et 1,92 mètre pour la largeur. La GT coréenne propose jusqu'à trois motorisations, notamment des 4 cylindres de 105 ch et 138 ch, ainsi qu'un V6 de 167 ch, toutes hors de portée des 442 ch de la 456 GT. Reste le prix ! En 2002, vous pouviez vous offrir une dizaine de Hyundai Coupé pour le prix d'une seule Ferrari 456 GT.

Hyundai Coupé - Copyright

Hyundai Coupé - Copyright Land Rover - Austin Gipsy Le Land Rover original (1948) et l'Austin Gipsy (1958) partagent une forte ressemblance esthétique qui découle directement de leur vocation de véhicules utilitaires tout-terrain rustiques, sans compromis sur la forme. Les deux modèles affichent une silhouette carrée et anguleuse avec un capot plat et une face avant verticale, caractéristique des véhicules où la fonction prime. Le style utilitaire est renforcé par l'utilisation de panneaux de carrosserie plats en alliage d'aluminium pour une construction robuste et simple, tandis que la simplicité des phares ronds et des calandres contribue à une esthétique sobre. Ces deux véhicules se ressemblent comme deux outils conçus pour le même usage intensif.

Land Rover - Copyright

Austin Gipsy - Copyright Rolls-Royce Phantom - Chrysler Imperial Concept BMW devient l'unique propriétaire de Rolls-Royce le 1er janvier 2003. Le constructeur allemand profite de cet événement pour présenter la Phantom, un modèle totalement inédit qui rompt avec la Silver Seraph et ne partage plus rien avec les " populaires " Série 7 de BMW. Le style de la Phantom est radical, se caractérisant par une silhouette massive, une calandre monumentale et verticale, des lignes de caisse très hautes, et l'ouverture inversée des portes arrière, ce qui lui confère une allure de prestige qui en impose et marque un retour à l'opulence. L'apparition du concept Chrysler Imperial au Salon de Détroit en janvier 2006 ramène irrésistiblement l'observateur vers la Phantom, car la Chrysler reprend ces mêmes codes de l'ultraluxe pour le marché américain : les mêmes formes puissantes, la même stature orgueilleuse, le même style de calandre imposante, l'ouverture inversée des portes et l'usage de jantes pleines contribuent à une ressemblance frappante. L'Imperial vise ainsi à s'associer visuellement à l'icône du luxe mondial afin de sonder le marché pour une relance de la marque dans le segment du luxe, mais ce modèle ne dépassera pas le stade du prototype de salon.

Rolls Royce Phantom - Copyright

Imperial 2006 - Copyright Skoda Garde / 120 R / Rapid - Alfa Romeo Alfasud Sprint Skoda présente les nouvelles berlines 105 et 120 lors de la foire de Brno en septembre 1976. Tandis que la carrosserie est totalement inédite, le principe du moteur arrière est maintenu. Ce conservatisme technique, à une époque où la plupart des constructeurs adoptent la traction avant, contribue à ancrer durablement l'image de Skoda comme un constructeur d'automobiles " au rabais ", techniquement dépassées, à l'image des productions soviétiques ou polonaises. Les politiques refusent tout financement pour un virage technologique majeur. Les ingénieurs de Skoda doivent composer avec l'existant, mais s'attachent à fabriquer une voiture robuste, résistant à la corrosion, et relativement moderne d'aspect lors de sa présentation. Un coupé Skoda est de nouveau commercialisé à partir de septembre 1981, après la disparition de la 110 R en 1980. Ce coupé est baptisé Garde en Tchécoslovaquie et Rapid ou 120 R (France) à l'exportation. Sur le plan esthétique, on peut percevoir une certaine similitude entre le coupé Skoda et l'élégante Alfa Romeo Alfasud Sprint apparue en 1976. Cependant, cette ressemblance tient plus du clin d'il que d'une réalité de design profonde. Les moyens des concepteurs tchécoslovaques ne sont évidemment pas à la mesure de ceux de Giorgetto Giugiaro, auteur des lignes de l'Alfasud Sprint. Les points de convergence se limitent à la découpe de la vitre de custode et à la pente douce de la partie arrière. Bien que ces éléments confèrent au coupé Skoda une silhouette d'inspiration italienne, ils restent une interprétation plus " maladroite " ou simplifiée de l'originale, illustrant un effort pour moderniser l'image de la marque par le style malgré les contraintes techniques et financières.

Skoda 130 R / Garde - Copyright

Alfa Romeo Alfasud Sprint - Copyright Chevrrolet Monza - Opel Manta La ressemblance entre la Chevrolet Monza et l'Opel Manta B témoigne de l'influence du style fastback qui domine la conception des coupés compacts dans les années 1970. Ces deux modèles partagent une ligne de capot basse prolongée par un toit qui s'étire en pente douce pour former un large hayon. La Chevrolet Monza est présentée en 1974 pour le marché nord-américain. Elle a ses équivalents chez Buick sous le nom de Skyhawk et chez Oldsmobile sous l'appellation Starfire. L'Opel Manta B débute en 1975 en Europe, initialement avec une carrosserie trois volumes. La version à hayon, dont les lignes rappellent celles de la Chevrolet Monza, n'apparaît qu'en 1979. Au sein de la General Motors, ce modèle trouve son équivalent au Royaume-Uni sous le nom de Vauxhall Cavalier Sports Hatch. La convergence esthétique entre l'Opel et la Chevrolet peut s'expliquer par l'appartenance de ces deux voitures au même groupe. On peut penser que les équipes de style se sont inspirées mutuellement, favorisant ce type de ressemblance malgré des plateformes mécaniques et des marchés de destination distincts.

Chevrolet Monza - Copyright

Opel Manta - Copyright Fiat 600 - Zaporojetz ZAZ 965 La ressemblance entre la Zaporojetz ZAZ 965 et la Fiat 600 est frappante, bien que leurs mécaniques et leurs origines soient distinctes. La ZAZ-965, produite en Ukraine à partir de 1961, arbore une ligne quasiment identique à celle de la Fiat 600, lancée en Italie en 1955. Ces deux citadines partagent une forme générale arrondie et compacte, typique des petites voitures européennes de l'après-guerre. On note une forte similitude dans l'inclinaison des montants de pare-brise, le dessin des vitres latérales, et le positionnement des phares ronds. Les deux modèles présentent des portes articulées à l'arrière sur leurs premières versions. Toutefois, la convergence s'arrête à l'apparence. La ZAZ-965 est animée par un V4 refroidi par air, positionné à l'arrière, alors que la Fiat 600 emploie un quatre cylindres en ligne refroidi par eau, également situé à l'arrière. La ZAZ-965 constitue un exemple classique d'inspiration de l'Ouest par l'Est, adaptant un design occidental éprouvé aux spécificités mécaniques et aux contraintes industrielles propres au bloc soviétique.

Zaporojetz ZAZ 965 - Source : https://www.retropassionautomobiles.fr

Fiat 600 - Copyright Fiat 500 - Renault Twingo La Renault Twingo de troisième génération commercialisée fin 2014 remplace le modèle précédent dont le design manquait de personnalité, et qui n'a pas vraiment réussi à séduire le public. Par son style, la nouvelle venue se positionne frontalement face au best-seller de Fiat, la 500 " nouvelle époque " disponible depuis 2007, partageant avec elle une silhouette courte, mignonne et néo-rétro caractérisée par des phares ronds et des lignes sympathiques. Cette ressemblance a d'ailleurs conduit Lapo Elkann, l'arrière-petit-fils du fondateur de Fiat, à évoquer publiquement une forme de plagiat, jugeant le manque d'originalité des formes de la citadine française. A chacun d'en juger, sachant que la Twingo de cette génération intègre des différences structurelles majeures. Elle est développée en collaboration avec Daimler, partageant sa plateforme avec les Smart, et se distingue par son moteur positionné à l'arrière, ainsi que par sa configuration en cinq portes, offrant une praticité supérieure à celle de la Fiat 500 qui n'en compte que trois.

Renault Twingo - Copyright

Fiat 500 - Copyright Simca Aronde - Skoda 440 La Simca Aronde est lancée en France en 1951, et la koda 440 est introduite en Tchécoslovaquie en 1955. Bien que produites dans des contextes politiques et économiques différents, ces deux voitures affichent une similitude frappante. L'élément central de cette ressemblance réside dans l'adoption de la forme dite " ponton ". Cette conception est caractérisée par une carrosserie aux lignes enveloppantes où les ailes avant et arrière ne sont plus des éléments séparés, mais sont intégrées dans la ligne générale du véhicule. Les lignes générales des deux voitures sont douces et arrondies au niveau des ailes, du capot et de l'arrière. Dans les deux cas, la courbure du toit est également assez marquée. La calandre, de forme horizontale et relativement simple, et les phares ronds, intégrés dans les ailes, sont caractéristiques de la période. L'Aronde et la 440 possèdent, en outre, une surface vitrée significative pour des voitures de cette catégorie. Pour les deux constructeurs, cette modernisation est une nécessité vitale.

Simca Aronde Grand Large - Copyright Chez Simca, l'Aronde se démarque nettement de ses concurrentes françaises. Face à la Peugeot 203, dont le style est typé années 40, ou à la Citroën Traction, dont la conception date des années 30, l'Aronde leur donne " un coup de vieux ". Elle se caractérise par sa carrosserie trois volumes, son capot moteur bombé et ses nervures destinées à alléger l'aspect visuel. Chez koda, l'objectif fixé par le gouvernement tchèque est de proposer un modèle qui puisse mieux séduire la clientèle étrangère, tout en compressant au maximum les coûts de développement et de production. La 440 est donc dessinée dans un style moderne tout en réutilisant la plupart des éléments mécaniques des modèles antérieurs. En définitive, la forte similitude de style entre la Simca Aronde et la koda 440 s'inscrit dans les grandes tendances de design post-Seconde Guerre mondiale. Les constructeurs, qu'ils soient occidentaux ou de l'Est, cherchent à moderniser leurs gammes en s'inspirant fortement du design américain, convergence qui donne naissance à cette esthétique commune.

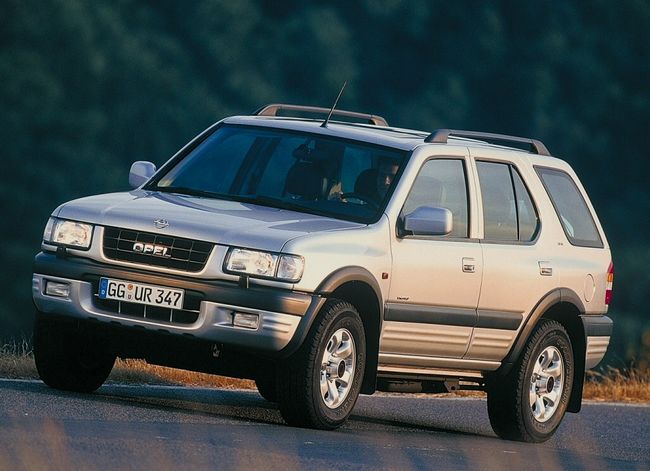

Skoda 440 - Copyright Opel Frontera - Landwind X6 La ressemblance entre le Landwind X6 et l'Opel Frontera est bien réelle, car le Landwind est une copie directe basée sur la même plateforme technique que l'Isuzu Rodeo de seconde génération, commercialisé en Europe sous le nom d'Opel Frontera B. Cette parenté structurelle s'explique par le fait que cette plateforme a été acquise par le fabricant Jiangling Motor Holding (JMC), la maison mère de Landwind. JMC bénéficiait historiquement de liens de coentreprise et d'accords techniques passés avec Isuzu, lui assurant un accès à cette architecture ancienne mais éprouvée. Le modèle Landwind X6 est commercialisé et exporté vers l'Europe à partir de 2005, notamment via les Pays-Bas. A cette date, l'Opel Frontera B est déjà hors production depuis 2004. Landwind propose ainsi une version neuve et bon marché d'une conception technique datant de la fin des années 1990. Bien que l'apparence et le châssis soient fidèlement repris de l'Isuzu, le Landwind X6 n'utilise pas uniquement des motorisations Isuzu. Le constructeur fait également appel à des blocs Mitsubishi et VM Motori.

Opel Frontera - Copyright Le lancement du Landwind en 2005 provoque une vive polémique. Les tests de collision, menés notamment par les automobiles clubs ADAC en Allemagne et ANWB aux Pays-Bas, révèlent des failles structurelles catastrophiques. Lors du choc frontal réalisé selon les normes en vigueur, l'habitacle s'est déformé sévèrement, avec des risques majeurs de blessures graves ou de survie improbable du conducteur, en raison de la rupture des soudures, ainsi que de la déformation du plancher et des montants. Ce crash-test retentissant a mis fin de manière abrupte aux ambitions d'exportation immédiates de Landwind et, plus largement, contraint tous les constructeurs automobiles chinois souhaitant pénétrer le marché européen à revoir radicalement et en urgence leurs normes de sécurité structurelle pour les années suivantes.

Landwind X6 - Copyright Italdesign Asso di Picche - Volkswagen Scirocco La ressemblance entre le concept Italdesign Asso di Picche (1973) et la Volkswagen Scirocco (1974) résulte de l'intervention du designer Giorgetto Giugiaro sur les deux projets. Le concept Asso di Picche, commandé par le carrossier Karmann, soucieux de l'après Coccinelle, s'appuie sur la mécanique de l'Audi 80. Présenté au Salon de Francfort en septembre 1973, il incarne le nouveau style " Origami " de Giugiaro, avec ses lignes anguleuses et son hayon plongeant, mais reste un prototype de salon. Parallèlement, Volkswagen confie à Giugiaro le design de sa nouvelle génération à traction avant. Il s'agit de la Passat commercialisée en mai 1973 et la Golf disponible en mai 1974. La troisième voiture, la Scirocco, lancée en mars 1974, donc peu avant la Golf, repose sur la plateforme de cette dernière et sa production est assurée par Karmann, le commanditaire initial de l'Asso di Picche ! La Scirocco partage ainsi l'ADN stylistique de l'Asso di Picche. Le concept de 1973 a servi de " laboratoire " d'étude de style, exerçant une influence notable sur la définition du design final de la Scirocco. Les deux voitures sont donc des variations nées du même crayon et du même courant de design au service du Groupe Volkswagen.

Volkswagen Scirocco - Copyright

Ital Design Asso di Picche - Copyright VW Karmann Ghia - Chrysler Business Coupe - Borgward Isabella Coupé Les rondeurs d'un coupé VW Karmann Ghia associées aux volumes d'un " business coupé " américain des années 40 nous conduisent aux lignes baroques de l'Isabella Coupé, chef d'oeuvre de Carl Borgward. Un peu tiré par les cheveux ?

VW Karmann Ghia, 1955 - Copyright

Chrysler Windsor Business Coupé, 1940 - Copyright

Borgward Isabella coupé, 1958 - Copyright

GAZ

Pobieda - Standard Vanguard

- Nash Ambassador et Statesman Le passage des voitures d'avant-guerre, caractérisées par leurs ailes et phares saillants, à la carrosserie ponton est l'une des révolutions stylistiques majeures de l'après-guerre. Cette forme, où les ailes s'intègrent au volume général de la caisse, maximise l'espace intérieur et améliore l'aérodynamisme. La Pobieda est produite à partir de 1946 par le constructeur russe GAZ, et jusqu'en 1973 en Pologne sous le nom de FSO Warszawa, sous une forme légèrement restylée. La Pobieda est l'un des premiers exemples de cette transition en Europe de l'Est. La Standard Vanguard britannique est à peine plus récente, car présentée à la presse le 18 juillet 1947, et les premiers modèles sont commercialisés en avril 1948. Elle adopte un style massif et utilitaire, essentiel pour relancer l'industrie d'exportation britannique. Quelques mois plus tard, Nash présente ses modèles 1949, Ambassador et Statesman, dans le même esprit mais à une échelle plus importante. Surnommées " baignoires inversées " pour leurs lignes exceptionnellement lisses et enveloppantes, les Nash poussent la logique du ponton à son paroxysme. La Ford Vedette française de 1949 est elle aussi d'inspiration américaine, car issue d'un projet abandonné par le constructeur de Dearborn. Son style, plus classique et mesuré que les Nash, introduit en France une vision du ponton qui reste élégante et conventionnelle, mais qui peine à s'imposer face à la concurrence française traditionnelle. Dernière née dans ce registre éclectique, Borgward expose au Salon de Bruxelles en janvier 1953 la version définitive de sa grande berline de luxe, la 2400. Avec elle, le style atteint sa maturité. Le " dos rond " s'affine et s'étire pour une allure plus prestigieuse, tentant de rivaliser directement avec les productions haut de gamme allemandes. Ces voitures ne partagent pas seulement un style, elles incarnent un changement de philosophie. L'intégration des ailes dans la carrosserie permet de pousser les sièges vers l'extérieur et d'élargir l'habitacle. La majorité de ces véhicules adopte la construction monocoque qui fusionne châssis et carrosserie. Cette technique augmente la rigidité structurelle et renforce l'impression de solidité et de sécurité de ces formes massives. Ce mouvement démontre la puissance de l'influence américaine sur le design mondial, même si chaque pays y apporte sa propre touche technique et esthétique.

Standard Vanguard. Copyright

FSO Warsawan. Copyright

Ford Vedette. Copyright

Nash Airflite. Copyright

Borgward 2400. Copyright Cizeta Moroder - Lamborghini Diablo A la fin des années 1980, dans un contexte de forte spéculation sur les voitures de prestige et d'essor du marché des GT de luxe, deux Italiens, Claudio Zampolli et Giorgio Moroder, unissent leurs forces pour fonder la Cizeta Moroder Srl. Zampolli, qui a initié ce projet dès 1985, ambitionne de créer une nouvelle supercar capable de rivaliser avec Ferrari et Lamborghini. La marque, Cizeta, dérive de la prononciation de ses initiales. Moroder, célèbre compositeur et passionné d'automobiles sportives, apporte le financement nécessaire. Pour le style, ils font appel à Marcello Gandini, ancien designer chez Bertone, indépendant depuis 1979. Le dessin de la V16T est présenté en prototype à Los Angeles en décembre 1988, puis au Salon de Genève. Le style initial de la Cizeta aurait été un projet proposé par Gandini à Lamborghini pour succéder à la Countach, mais qui fut finalement retouché pour donner naissance à la Diablo. La concrétisation de la Cizeta devient ainsi une revanche pour Gandini. Techniquement, la voiture se distingue par son moteur V16 conçu par Claudio Zampolli, qui a recruté pour son projet des techniciens expérimentés, pour la plupart issus de chez Lamborghini. Malgré l'ambition initiale, l'association entre Zampolli et Moroder prend fin rapidement. Moroder quitte l'aventure, laissant Zampolli finaliser le projet. La version définitive, désormais commercialisée sous le nom de Cizeta Automobili, est présentée au Salon de Genève en mars 1991. Le premier exemplaire est livré en septembre 1991. Cependant, la production reste extrêmement limitée : seuls sept exemplaires sont construits, dont trois pour le sultan de Brunei, avant que des problèmes de santé et des difficultés financières n'arrêtent les ambitions de Zampolli.

Cizeta Moroder V16T. Copyright Après avoir été durement touchée par les chocs pétroliers des années 1970, Lamborghini connaît une période de renouveau dans les années 1980 sous la direction de Patrick Mimran. A la fin de cette décennie, le marché des GT de prestige est en pleine euphorie spéculative, valorisant fortement les modèles dotés d'un pedigree sportif, créant un contexte idéal pour le lancement du successeur de la Countach. En avril 1987, le groupe américain Chrysler rachète Lamborghini, s'inscrivant dans une vague de concentration où les grands constructeurs (comme Ford avec Aston Martin ou GM avec Lotus) intègrent des marques de luxe. Pour les acquéreurs, la GT de prestige devient alors un investissement. Cependant, cette folie spéculative retombe brutalement au début des années 1990, assainissant le marché au détriment des " investisseurs ". C'est néanmoins dans ce contexte euphorique (juste avant le krach) qu'est dévoilée la Diablo à Chicago en février 1990, puis au Salon de Genève en mars 1990. La Diablo reprend l'architecture technique de la Countach, propulsée par un moteur V12 central arrière, développant ici 492 ch. L'enthousiasme à sa présentation est cependant jugé inférieur à celui suscité par les lancements de la Miura en 1966 et de la Countach en 1971. Le design est confié à Marcello Gandini, créateur des lignes des plus célèbres Lamborghini. L'esprit de la Countach plane sur la Diablo, mais les lignes sont adoucies et le profil rendu plus massif. L'empattement est allongé de 15 centimètres et le poste de pilotage est rejeté vers l'avant. Comme déjà évoqué, sous l'égide de Chrysler, l'uvre de Gandini n'est pas acceptée sans modifications. Les équipes américaines apportent leur touche, notamment après des tests en soufflerie. L'habitacle est particulièrement revu dans un style plus classique, visant à mieux répondre aux goûts de la clientèle américaine.

Lamborghini Diablo. Copyright Bentley Arnage - Rover 75 La Rolls-Royce Silver Cloud de 1955 est considérée comme l'icône absolue de la marque de Crewe, marquant durablement l'histoire par son style imposant. Lorsque Rolls-Royce doit remplacer la Silver Spirit, les designers sont fortement tentés d'imiter directement les formes de la Silver Cloud, envisageant même l'intégration d'ailes sculptées. Finalement, la Silver Seraph, lancée en 1998, adopte un dessin plus sobre, mais conserve des rappels subtils à son illustre aînée, notamment à travers sa face avant imposante, sa ceinture de caisse légèrement plongeante vers l'arrière, son coffre massif et son imposant pilier de custode. La Silver Seraph est lancée conjointement avec sa jumelle technique chez Bentley, l'Arnage.

Bentley Arnage. Copyright L'esthétique représente le principal atout de la Rover 75, commercialisée à partir de 1999, grâce à son indéniable cachet britannique, caractérisé par des lignes modelées et de nombreux chromes. Conçue par le designer Richard Wolley sous la direction de Geoff Upex, la 75 a pour mission de remplacer les modèles 600 et 800 et de relancer la firme. Développée sur une plateforme fournie par BMW, alors propriétaire de Rover depuis 1994, la grande berline affiche de bonnes qualités dynamiques et un confort apprécié. Malgré ces atouts, elle ne parvient pas à s'imposer face à la concurrence allemande des Audi, BMW et Mercedes. En 2000, après des années de pertes, BMW cède Rover au consortium Phoenix, qui manque de ressources pour développer de nouveaux modèles. La production de la Rover 75 s'arrête en 2005 avec la disparition de la marque, mais elle est reprise en Chine par le fabricant SAIC sous une forme adaptée au marché local, la Roewe 750.

Rover 75. Copyright La ressemblance esthétique entre la Rover 75 et la Bentley Arnage réside dans leur adoption commune du style néo-rétro britannique prédominant à la fin des années 1990, cherchant à évoquer le prestige des grandes berlines d'après-guerre. Toutes deux affichent des codes visuels similaires, notamment des phares ronds et jumelés, une calandre proéminente, et une silhouette classique et arrondie. Bien que la Silver Seraph et l'Arnage soient des modèles de luxe nettement plus grands et imposants, le design de la Rover 75 a été intentionnellement conçu pour incarner ce même luxe d'antan, ce qui explique une certaine forme de parenté stylistique |