|

Copyright. Ce site est gratuit et sans publicité. Je n'en retire aucun bénéfice financier. C'est le fruit d'une démarche totalement désintéressée. Si vous êtes détenteur d'un copyright non mentionné, je vous invite à me contacter. Ce fait est involontaire. Le document en question sera immédiatement retiré. Merci donc pour votre indulgence, pour ce qui n'est qu'un travail amateur. Alexander Constantine Issigonis Alexander Constantine Issigonis Alexander Arnold Constantine (dit Alec) Issigonis est né en 1906 à Smyrne. Dans la lignée de son grand-père et de son père, il semble avoir tous les talents pour devenir ingénieur maritime. Son père a obtenu son diplôme en Angleterre, pays dont il a gagné la double nationalité à l'issue de ses études. Sa mère est d'origine bavaroise, la Grèce étant alors gouvernée par la monarchie de Bavière. Très jeune, Alec s'intéresse aux machines et à leur technologie. En 1921, Smyrne est attaqué par l'armée turque. Le gouvernement britannique décide de rapatrier ses ressortissants. Les Issigonis se retrouvent à Malte dans une situation précaire. Le père d'Alec y succombe de maladie. Alec et sa mère rejoignent l'Angleterre de la seconde révolution industrielle, celle des briques crasseuses et des cheminées d'usines. La fortune familiale est restée en Grèce. A défaut de pouvoir financer des études en école d'ingénieurs, Alec se satisfait d'une formation dans une école technique, où il peine à rentrer en raison de son faible niveau en mathématiques. En 1928, le jeune homme débarque sur le marché du travail. Effacé, il a cependant l'audace et la ténacité des timides. Il est recruté dans un bureau d'études automobile indépendant londonien où il met au point un embraye à commande manuelle. Pendant cinq années, il travaille sur ce projet, autant en tant que concepteur que comme promoteur de son idée. Lors d'un rendez-vous chez Humber, l'ingénieur qui le reçoit est plus séduit par sa personnalité que par l'invention qu'il défend ou ses talents de vendeur. Il lui propose de rejoindre son équipe. Chez ce constructeur intégré depuis 1929 au groupe Rootes, il travaille à la conception d'une suspension indépendante, principe qu'il dupliquera plus tard durant sa carrière. A défaut de pouvoir exprimer toute sa créativité chez Humber, il se divertit en élaborant dans son garage à partir de 1933 la Lightweight Special, une monoplace dotée de la fameuse suspension indépendante. Grâce à son étonnante tenue de route, elle fait parler d'elle sur les nombreuses courses de côte très en vogue outre-Manche. En 1936, Issigonis se fait débaucher par le groupe Nuffield et rejoint le service technique de Morris à Cowley. De nouveau, il travaille sur le principe des suspensions indépendantes. Le projet est interrompu par la guerre, et il est alors affecté à la conception de matériel militaire, et étudie entre autres un petit amphibie qui ne verra jamais le jour.

Alexander Arnold Constantine Issigonis, dit Alec Issigonis. Copyright En 1945, l'industrie automobile britannique est épuisée. Le pays entier est endetté envers les Etats-Unis qui sont venus à son secours. Le gouvernement travailliste concentre toute sa politique industrielle sur l'exportation. Pour obtenir des matières premières, il faut vendre à l'étranger et faire rentrer des devises. Pour les constructeurs automobiles, c'est ça ou disparaître. Ils sont nombreux à se lancer dans la conception de modèles susceptibles de répondre aux goûts américains. Alec Issigonis prend le contre-pied de cette politique. Depuis 1942, il travaille avec l'appui de son employeur Morris à l'étude d'une petite voiture qui puisse répondre aux besoins de la majorité des Britanniques. Sa création voit le jour au Salon d'Earl Court en novembre 1948, il s'agit de la Morris Minor. C'est la première nouvelle voiture populaire d'après-guerre outre-Manche. Sa présentation est l'un des épisodes forts de la lutte qui, depuis des lustres, oppose Austin et Morris. Sa ligne semi-ponton habille une carrosserie monocoque, ses roues mesurent 14 pouces (16 pouces est la norme à l'époque) et elle est évidemment dotée de suspensions à roues indépendantes. Le succès commercial est immédiat. Issigonis vient de signer à 42 ans sa première grande réalisation. Vingt deux ans de carrière couronneront les qualités de ce modèle, qui sera produit à 1 368 291 exemplaires jusqu'en 1971. Poursuivant ses travaux, il se lance dans la conception d'une petite traction avant qui reprendra le moteur de la Minor, mais placé transversalement.

Morris Minor Les prérogatives d'Issigonis sont remises en cause après la naissance en 1952 de la British Motor Corporation (BMC), issue de la fusion du groupe Nuffield (Morris, Wolseley, MG et Riley) et d'Austin Motor Company. Les rivaux d'autrefois vont désormais coopérer. Issigonis vit mal l'instant. Avec le maintien des deux marques, il doit subir les arbitrages en raison des doublons au sein des gammes, et se soumettre à l'adoption de mécaniques Austin sur certaines Morris. La vaste réorganisation en cours aboutit à un alourdissement des structures organisationnelles, et Issigonis refuse de travailler sous l'autorité de technocrates. Il accepte alors une proposition émanant de chez Alvis. Il s'agit de mener à bien l'étude d'une voiture de sport dotée d'un V8 à haut rendement. Mais très vite le projet est abandonné. Pendant trois ans, Issigonis va travailler à la conception d'un moteur pour hélicoptère. Quel que soit l'intérêt du projet, l'automobile lui manque. En 1955, l'équipe dirigeante de la BMC a évolué. C'est à présent Leonard Lord, ancien patron de Morris, qui préside aux destinées du groupe, et les deux hommes s'apprécient. Leonard Lord rappelle Issigonis qui ne se fait pas prier pour reprendre du service, et se pencher de nouveau sur les projets abandonnés en 1952. En 1956, la crise de Suez conduit à un rationnement du pétrole. Les grosses voitures sont dépassées. La tension monte dans tous les bureaux d'études. Leonard Lord demande à Issigonis de concevoir un modèle économique qui puisse faire oublier les savants bricolages que sont les Bond, Berkeley ou Reliant britanniques, et les Goggomobil, Lloyd, Heinkel, Messerschmitt, Rovin, Vespa ou Isetta étrangères qui sont de plus en plus présentes sur le marché britannique. Il n'est pas question de tomber comme la plupart de ces constructeurs dans l'impasse de la voiture spécifiquement dédiée à la ville. En Italie, Fiat vient de donner le ton avec sa 500 qui échappe à la cohorte des microcars en étant une " vraie " voiture, même si elle ne dispose que de deux places. Issigonis a carte blanche, et soumet en peu de temps un projet qui tient en quelques idées simples mais audacieuses. Il va pouvoir mettre à profit les nombreuses recherches qu'il développe depuis les années 30. Après avoir griffonné des esquisses, il charge alors les ingénieurs de tout traduire en dessins industriels. La proposition d'Issigonis est validée par Leonard Lord, mais celui-ci ne lui laisse que deux ans pour la mettre en oeuvre industriellement. Le projet a pour nom de code ADO 15, pour Austin Drawing Office number 15. Issigonis constitue une équipe de choc, avec des ingénieurs de la BMC, mais aussi des talents qu'il débauche chez ses précédents employeurs. Pour libérer un maximum d'espace habitable sans sacrifier à la présence d'un coffre à bagages, il impose quelques principes. 80 % du volume sera " utile " et les 20 % restants seront réservés à la mécanique. Quatre passagers devront prendre place à bord de cette auto dont la longueur devra rester contenue à 3 mètres (elle fera 3,05 mètres au final). Alors que dans l'industrie automobile deux écoles s'affrontent, celle classique du moteur longitudinal avant combiné à une propulsion arrière, et celle du tout à l'arrière, Issigonis explore une troisième voie, celle de la traction avant et du moteur en position transversale avant. C'est une première sur une voiture de série. Le positionnement de la boîte de vitesses sous le moteur permettra de ne pas entraver l'habitabilité. Les roues ne mesurent que 10 pouces, une dimension inusitée, qui permet de réduire le volume des passages de roues et d'optimiser l'habitabilité. Les ingénieurs de chez Dunlop ont conçu un pneu de petite taille capable de supporter autant de kilomètres qu'un pneu de plus grand diamètre sans que celui-ci ne subisse ni usure ni échauffement prématuré. Un autre fournisseur, le spécialiste Lokcheed met au point un système de freinage hydraulique de taille réduite. C'est encore Dunlop qui collabore à la réalisation des suspensions, avec un inédit système de cônes en caoutchouc. Le budget de l'ADO 15 n'intègre pas l'étude d'un nouveau moteur. Issigonis devra se satisfaire du 948 cm3 qui équipe la Morris Minor. Dans l'état, celui-ci permet à la future Mini - nom générique que nous utiliserons dans cet article - d'atteindre près de 150 km/h, une vitesse jugée dangereuse par Issigonis. Sa cylindrée est prudemment ramenée à 848 cm3 et la puissance à 34 ch Din. Evidemment, notre concepteur en chef ne peut pas imaginer ce que John Cooper fera quelques années plus tard.

Alec Issigonis. Copyright Pinin Farina est consulté sur les questions de style. Il vient de dessiner l'Austin A40 commercialisée en 1958. Son verdict est sans appel " ne touchez à rien, elle est parfaite ainsi ". Issigonis a dessiné sans vraiment le vouloir une auto " mignonne ", qui ne ressemble à son lancement à aucune autre. Pourtant, Issigonis n'a que peu de considération pour le style automobile en lui-même. Le principe dans la création industrielle qui veut que la fonction engendre la forme a été ici appliqué à la lettre. Les contraintes dictées sur ce projet et un minimalisme assumé ont abouti à une automobile joliment proportionnée, aux formes cubiques avec des arêtes émoussées. C'est un dessin qui fera date, et qui permettra à la Mini de mener l'une des carrières les plus longues dans l'industrie automobile, plus de quarante années. En refusant de se soumettre au dictat du style Pinin Farina qui au même moment envahit la gamme BMC, la Mini affrontera mieux le temps qui passe que les 1100 ou 1800 aux lignes cunéiformes. Au sein de la BMC, de 1956 à 1959, l'étude de l'ADO 15 est considérée comme prioritaire par rapport aux autres projets. L'équipe qui en a la charge bénéficie d'une grande liberté, et n'a pas à rendre compte aux services commerciaux. Si Leonard Lord accorde toute sa confiance à Issigonis, cela ne l'empêche pas de le mettre en concurrence avec d'autres bureaux d'études indépendants. Mais aucun projet n'arrive à la cheville de celui d'Issigonis. Austin Seven, Morris Mini Minor Les voitures de présérie sortent de production le 8 mai 1959. Les 18 et 19 août 1959, la presse internationale est invitée à découvrir la nouvelle Austin Morris. Le 26 août, les premiers exemplaires sont livrés en concession. On apprend que la Mini est assemblée en 57 opérations, qui nécessitent 3 016 vis et boulons. Le temps de passage sur la chaîne de montage est inférieur à deux heures. Au début, environ 2 500 voitures sortent toutes les semaines des sites de Longbridge pour l'Austin Seven et de Cowley pour la Morris Mini Minor. La Mini ne peut être comparée à aucune autre voiture. Son caractère insolite choque dans l'immédiat plus qu'il ne séduit. Jusqu'alors, les petites voitures étaient surtout ... petites, instables, poussives et inconfortables. La nouvelle venue bouleverse les usages. Elle est spacieuse, de ligne moderne, maniable, relativement performante, techniquement évoluée, économique à l'achat et à l'usage. Comme voulu, et malgré sa compacité, sa vocation n'est pas strictement urbaine. Elle se révèle en effet parfaitement à l'aise sur route, et peut même donner quelques leçons de stabilité à des voitures beaucoup plus coûteuses. Ce sont autant d'arguments bien réels dont peuvent user les vendeurs de la BMC.

Morris Mini Minor immatriculée 621 AOK, teinte " old english white ", la première voiture tombée de chaîne. Copyright La BMC a choisi de présenter la même voiture sous deux marques différentes. En 1959, sept ans après la naissance de ce nouveau géant de l'automobile, le droit à l'utilisation des désignations commerciales Austin et Morris n'est pas encore totalement réglé. Morris tient à faire fructifier l'héritage de la Morris Minor et Austin celui de la première Seven créée en 1922 par Herbert Austin. En Grande-Bretagne, chaque voiture est proposée avec deux niveaux de finition. A 496 £ dans sa version Basic (40 £ de plus pour la De Luxe), le prix de la Mini est particulièrement concurrentiel, si on le compare aux 419 £ d'une vieillissante Ford Popular, aux 613 £ d'une Fiat 600 ou aux 716 £ d'une Renault Dauphine ou d'une Volkswagen 1200. La plupart des Mini destinées à l'exportation intègrent les équipements de la De Luxe.

Austin Seven, 1959 Alors que l'on s'attend au sein de la BMC à un immense succès, les ventes de la Mini peinent à décoller, avec seulement 19 749 unités durant les huit premiers mois. Les acheteurs des classes moyennes sont suspicieux. La Mini est si bon marché pour un modèle innovant que cela doit bien cacher quelques défaillances. Est-elle vraiment fiable ? Ceux des classes supérieures ignorent cette automobile qui ne répond pas à leurs critères du luxe. La presse britannique et étrangère se révèle pourtant plus élogieuse que le public. Mais pour l'instant la Mini compose avec un manque total d'image.

Mini, 1967. Copyright Finalement, le décollage commercial intervient en 1961/62 de la haute société londonienne qui s'entiche de la Mini. Elle permet d'éviter le conformisme ambiant et surtout elle s'avère vraiment pratique à garer dans les rues déjà encombrées de la capitale. Des personnalités du spectacle et des hommes d'affaires roulent en Mini. On la croise dans les rues de Chelsea ou de Kensington. " Cherry on the cake ", le mari de la princesse Margaret s'en offre une, tandis qu'Issigonis fait prendre le volant d'une Mini à la Reine Mère dans les allées du château de Windsor. La Mini devient snob. Pour enfoncer le clou, le service des relations avec la presse c onfie à une cinquantaine de journalistes une Mini pour un prêt longue durée. Ceux-ci confirment les qualités de l'auto. La clientèle se recrute désormais dans toutes les couches de la société. Contrairement à une Ford Anglia ou une Dauphine, la Mini ne " classe " pas son propriétaire.

De nombreux espaces de rangement sont disponibles à bord de la Mini L'équipement de la Mini est minimum. Les vitres coulissantes permettent d'aménager de larges bacs de rangement dans les portières. L'instrumentation est on ne peut plus spartiate avec un unique gros boîtier rond au centre du vide-poches. Ce boîtier abrite le compteur de vitesse, la jauge d'essence et quelques voyants lumineux. Sur les premiers exemplaires, un charmant panier en osier est disposé sous la banquette arrière. Le couvercle du coffre descend de haut en bas, ce qui fait alors basculer la plaque d'immatriculation, et autorise le transport d'objets encombrants tout en restant identifiable. Pesant 574 kg à vide, la Mini roule jusqu'à 115 km/h. Son constructeur annonce une consommation moyenne de 6 litres aux 100 km. Le réservoir de carburant offre une capacité modeste de 24 litres.

Le " mini " coffre. Copyright L'Austin Seven et la Mini Minor sont quasiment identiques. Elles se différencient toutefois par l'aspect de leur face avant. La calandre de l'Austin est composée de neuf barres horizontales ondulées, tandis que celle de la Morris comporte sept séparations positionnées verticalement. En janvier 1962, Austin abandonne l'appellation Seven, au profit d'Austin Mini plus simplement.

En haut l'Austin et ses barres ondulées, en bas la Morris et ses séparations verticales En France, la voiture est importée par six sociétés indépendantes qui forment un maillage du territoire. AFIVA, ANOVA, Richard SA, Nord-Est Motor, Sterwart & Arden, Kennings. On retrouve les coordonnées de ces sociétés sur les brochures publicitaires de l'époque. L'implantation de la British Leyland en France en 1971 remet en cause cette organisation. La plupart de ces distributeurs deviennent de simples concessionnaires et perdent de leur importance.

AFIVA et ANOVA sont deux des principaux distributeurs de la Mini en France dans les années 60 En septembre 1964, la Mini reçoit une suspension " dite Hydrolastic, selon un principe imaginé originellement chez Pirelli, puis mis au point par un ingénieur de chez Dunlop, Alex Moulton. Cela devrait faire taire les quelques remarques émises par la presse et les premiers acheteurs sur l'inconfort relatif de l'auto. Ce système équipe l'Austin 1100 depuis 1962. Des éléments de suspension reliant l'avant et l'arrière utilisent un liquide - mélange d'eau, d'alcool et de produit antioxydant - scellé définitivement qui joue le rôle d'amortisseur et régularise automatiquement toutes différences de niveau entre les roues avant et arrière.

" Now evey Mini-mile is Hydrolastic-smooth ". Copyright En octobre 1965, la Mini est enfin proposée avec une boîte automatique, ce qui facilite son usage en milieu urbain. Deux contraintes majeures ont dû être prises en compte, d'une part la nécessité de concevoir un mécanisme compact, d'autre part celle de composer avec la faible puissance de l'auto qui est encore réduite avec ce type de boîte. La perte est compensée par la présence d'un carburateur plus gros, mais il faudra attendre le montage du bloc de 998 cm3 quelques années plus tard pour rouler dans une Mini Automatic vraiment performante.

Publicité presse Minimatic La boîte à quatre rapports peut être utilisée en semi-automatique en déplaçant le levier sur l'un des quatre rapports. C'est une entreprise indépendante, Automotive Products, qui a mis au point ce mécanisme et qui en assure la production. La Mini Automatic n'aura qu'un succès très relatif, pénalisée par ailleurs par un prix de vente élevé et une consommation importante.

La Mini Automatic rend plus confortable la circulation en milieu urbain. Copyright En 1966, la BMC qui regroupe déjà un grand nombre de marques et qui génère un imposant chiffre d'affaires n'enregistre que de médiocres résultats. En s'associant à Jaguar Daimler, la BMC devient BMH (British Motor Holding). Mieux encore, le 17 janvier 1968, la BMH se transforme en BLMC (British Leyland Motor Corporation) en fusionnant avec le groupe Leyland qui compte à son actif les marques Triumph et Rover. Cela devient le cinquième groupe automobile au monde. Cette nouvelle union marque le début d'incessants changements dans l'organisation industrielle et commerciale qui jalonneront désormais la carrière de la Mini. Austin Mini et Morris Mini Mk II / Mk III En octobre 1967, la Mini devient MK II. A cette date, la BMC a déjà assemblé 435 000 Austin Mini et 510 000 Morris Mini. Les marques Austin et Morris restent distinctes. La dénomination Minor est abandonnée par Morris. La Mini est un succès dans toutes l'Europe, elle est à la mode et il s'en vend près de 250 000 exemplaires par an. Cela n'empêche pas la BMC de corriger quelques éléments de style. On distingue la Mk II à sa calandre trapézoïdale débarrassée de ses petites moustaches latérales. Les feux arrière sont plus imposants et de forme rectangulaire. La lunette AR est élargie. Mais c'est surtout la disponibilité d'une nouvelle cylindrée de 998 cm3 de 38 ch Din qui caractérise la nouvelle venue. Ce moteur équipe depuis mars 1963 les luxueuses Riley Elf et Wolseley Hornet. L'ancien 848 cm3 de 34 ch Din reste disponible.

La Mk II perd ses " moustaches ". Copyright En juin 1968, les câbles intérieurs d'ouverture des portes sont remplacés par des poignées. En janvier 1970, la Mini dans sa version Mk III revient à des suspensions conventionnelles en abandonnant le principe de l'Hydrolastic, coûteux à produire et ne présentant pas un progrès jugé suffisant. En même temps, la Mk III reçoit des glaces descendantes, ce qui conduit à une réduction de la capacité des bacs de portières. Les charnières de portes disparaissent de la surface de la carrosserie. La plaque de police arrière n'est plus pivotante. Si la Mini ne fait pas gagner beaucoup d'argent à son constructeur, son image sert de locomotive au groupe. Pour Donald Stokes, nouveau patron de la BLMC, il n'est pas question de la supprimer. Pour autant, les idées proposées par Issigonis pour la réactualiser, notamment des formes plus cubiques et l'adoption d'un hayon, ne sont pas retenues. L'époque est déjà aux économies. Issigonis fait finalement valoir ses droits à la retraite en 1971.

A partir d'octobre 1968, les charnières de portes ne sont plus visibles. Copyright Charles Cooper (1893/1964) est depuis les années 30 un préparateur mécanique reconnu. Après-guerre, il projette de construire sa propre voiture de course. L'époque n'est plus aux grosses cylindrées, et en période de restriction, il convient de composer avec le peu de moyens disponibles. Avec son fils John (1923/2000), il assemble en 1946 une voiture dotée d'un monocylindre JAP de 500 cm3. Engagée dans les courses régionales, celle-ci accumule les victoires. Au fil des années, l'affaire Cooper grandit. Après la Formule 3 en 1950, les Cooper accèdent à la Formule 2 en 1951 puis à la Formule 1 en 1958. Maurice Trintignant remporte le GP de Monaco sur une Cooper. En 1959, Jack Brabham devient champion du monde de Formule 1 sur une Cooper Climax, et Cooper est victorieux au classement des constructeurs. L'exploit est renouvelé en 1960. En une décennie, Cooper est devenu un label réputé et respecté.

John Cooper, 1923/2000. Copyright La Mini séduit d'emblée John Cooper. Son centre de gravité très bas et ses suspensions indépendantes en font un véritable karting. Sa maniabilité la rend très compétitive sur les parcours sinueux. Dès 1959, elle s'affiche sur quelques rallyes dans la catégorie des petites cylindrées, faisant au mieux avec ses modestes 34 ch Din, parfois un peu plus. John Cooper va tout mettre en oeuvre pour que la Mini devienne une vraie voiture de sport. Il n'est pas un inconnu au sein de la BMC, puisqu'en dehors de sa renommée sur le plan national, la société Morris Engines lui fournit des moteurs pour ses Cooper Formule Junior. Il connaît Alec Issigonis. Les deux hommes s'estiment. La Lightweight Special a déjà eu l'occasion de se mesurer à la 500 cm3 Cooper lors de courses de côtes. Quand Cooper et Issigonis s'entretiennent, ce dernier reste prudent. Il n'est pas vraiment convaincu par l'idée de son estimable confrère. Il a conçu la Mini comme un modèle économique. Personne ne voudra l'acheter en tant que voiture de sport. Pour retourner la situation en sa faveur, Cooper accompagne Issigonis sur des courses à Silverstone où sa petite auto gonflée par quelques " workshops " fait la joie de pilotes débutants. Face à la détermination de son interlocuteur et à sa notoriété, Issigonis accepte de reconnaître le bien-fondé de ses idées. John Cooper exulte. Il va enfin pouvoir répondre avec une voiture plus accessible financièrement à la pression de Colin Chapman, qui s'attire de son côté avec l'Elite les faveurs des pilotes et de la presse spécialisée. Il reste à financer le projet.

La Cooper est aussi vendue sous la marque Morris John Cooper rencontre George Harriman, successeur de Leonard Lord à la présidence de la BMC. Harriman s'installe au volant de l'un des prototypes. Il est séduit par les performances de l'auto, mais reste circonspect sur les perspectives commerciales. Un accord est finalement conclu, qui prévoit l'assemblage de 1 000 exemplaires par le BMC. Dès lors, John Cooper peut se consacrer à la mise au point finale de la voiture. Avec la Mini, Cooper va rejoindre la petite famille des sorciers de la mécanique, dont deux des membres les plus éminents sont Carlo Abarth en Italie et Amédée Gordini en France. Pour ne pas faire exploser les coûts, John Cooper se concentre sur le moteur et le freinage. Il va faire avec les moyens du bord à partir du petit 848 cm3, en allongeant la course et l'alésage. Ainsi le moteur Cooper affiche une cylindrée de 997 cm3 et 55 ch Din. Il bénéficie de nombreuses améliorations de détail : traitement de surface des pièces subissant de fortes contraintes, soupapes plus larges, échappement de plus fort diamètre, ajout de deux carburateurs SU H2S, etc ... Des freins à disques Lockheed sont installés à l'avant. A bord, un nouveau levier de vitesses droit et court est plus efficace. Le tableau de bord compte trois compteurs Smiths (vitesse, température, pression d'huile). Extérieurement, la Cooper se distingue par sa calandre à lames chromées, la présence de petits pare-chocs latéraux, un badge spécifique et un toit de teinte différente du reste de la carrosserie

Austin Cooper. Copyright Les premières Mini Cooper sont commercialisées en juillet 1961, à la fois sous les marques Austin et Morris, au prix de 679 £. Elles sont produites à Longbridge, l'usine de l'Austin Seven. Les pilotes amateurs et professionnels s'en emparent immédiatement, et l'inscrivent dans de nombreux rallyes européens. En quelques mois, la Mini Cooper se forge un palmarès enviable. En décembre 1963, l'alésage et la course sont modifiés pour un meilleur rendement et une fiabilité optimisée. La cylindrée gagne 1 cm3, à 998 cm3 et la puissance 1 ch à 56 ch Din. En septembre 1964, la Mini Cooper adopte la suspension Hydrolastic. En octobre 1967, avec les mêmes évolutions que ses consoeurs, elle devient Mk II. Les dernières Mini Cooper sont assemblées en novembre 1969. Au final, on recense 24 860 exemplaires de la 997 cm3 produits de 1961 à 1964, puis 39 364 de la 998 cm3 en version originale de 1963 à 1967 et 16 396 exemplaires en version Mk II en 1967 et 1968. La Mini Cooper est une réussite commerciale. Incidemment, elle contribue par son palmarès sportif à la notoriété des autres Mini. En 1962, on songe au sein du service compétition de la BMC à une version plus sportive. Il s'agit surtout de répondre aux préparations des ateliers indépendants qui proposent des Mini Cooper de plus en plus affûtées. Le plus talentueux de ces ateliers est sans doute celui de Dowton Engineering qui a été le premier à proposer des kits fiables. Dowton commercialise différents stades en fonction des souhaits des clients. Le travail est impeccablement réalisé et ces transformations procurent, outre un gain de puissance, une réduction notable de la consommation grâce à un meilleur remplissage obtenu par un travail sur les culasses. Les dirigeants de la BMC vont jusqu'à autoriser leurs concessionnaires Austin et Morris à étendre la garantie aux véhicules équipés de kits Downton s'ils sont montés sur des voitures neuves. D'autres artisans tentent leur chance devant l'importance du marché. Citons Alexander ou Speedwell, mais aucun n'atteint la notoriété de Dowton. John Cooper est contraint de limiter la cylindrée pour maintenir sa nouvelle création dans la catégorie des moins de 1100 cm3. Dénommée Cooper S, elle est présentée en avril 1963 avec un 1071 cm3 de 70 ch Din, type 10F, pensé dans les moindres détails pour être le plus performant possible. Le rapport poids / puissance est redoutable. En dehors de la mécanique, John Cooper a prévu des freins à disques de plus grandes dimensions, une assistance au freinage par servofrein, des jantes plus larges et des pneus à carcasse radiale. La Cooper S frôle les 150 km/h, et sème au démarrage la plupart de ses concurrentes. 4 031 exemplaires seront produits jusqu'en août 1964.

Brochure Mini Cooper S 1071 cm3 En mars 1964, John Cooper et la BMC font encore plus fort en annonçant deux nouvelles versions : Cooper S 970 cm3 et Cooper S 1275 cm3. Ces nouvelles cylindrées sont obtenues par augmentation ou réduction de la course du moteur type 10F. Ainsi modifiés, on évoque désormais les ensembles 9F et 12F. La Cooper S 970 cm3 de 65 ch Din peut être inscrite en classe 1000 cm3 au Championnat Européen des voitures de tourisme créé en 1963. Elle sera produite jusqu'en janvier 1965 à 976 exemplaires quasi uniquement destinés à la course. La Cooper S 1275 cm3 de 75 ch Din atteint la vitesse - symbolique pour les Britanniques - de 100 mph, soit 160 km/h. L'homologation en Groupe 1 exige désormais d'en assembler 5 000 exemplaires. Au sein de la BMC, on pousse la production pour atteindre ce nombre, quitte à stocker pendant quelque temps les voitures chez les concessionnaires avant de les écouler. Gourmande en carburant, la Cooper S 1275 cm3 manque d'autonomie. En janvier 1966, la BMC installe un second réservoir du côté opposé au premier. Les Cooper S 1275 ne sont pas à leur avantage sur les grandes lignes droites, par contre elles se montrent olympiennes sur les routes dégradées, par temps de pluie. Dans les virages serrés, elles passent dans des postures folles, mais elles passent ... et vite. Assurément, elles font le spectacle et régalent les spectateurs. En 1964, 1965 et 1967, les Cooper S 1275 remportent le rallye de Monte-Carlo, au nez et à la barbe des plus puissantes Ford Falcon, Lancia Fulvia, Mercedes 300 SL ou Porsche 911.

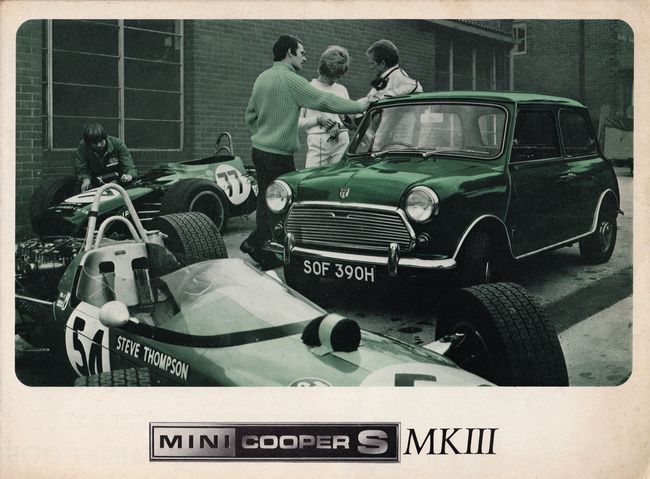

Brochure Mini Cooper S 970 cm3 et 1275 cm3 La Cooper S 1275 devient Mk II en octobre 1967. En décembre 1968, elle est équipée d'une nouvelle boîte de vitesses entièrement synchronisée. La Cooper S MK III de mars 1970 bénéficie des nouvelles vitres descendantes et de vraies poignées de portes intérieures, tandis que la sellerie est mieux coordonnée aux couleurs de la carrosserie. La production des " véritables " Cooper S 1275 cesse en juin 1971. On dénombre 14 313 exemplaires de la version originale et 6 329 exemplaires des Mk II / Mk III. Le nouveau patron de la British Leyland, Lord Stokes, n'est pas favorable à une poursuite de la collaboration avec John Cooper. Il ne croit pas a l'impact commercial d'un tel engagement. D'ailleurs, peu après son arrivée, il ferme purement et simplement le département compétition en charge des Cooper. Les liens entre les deux parties se dégradent, conduisant à la rupture du " contrat de consultant " de Cooper en août 1971. La disparition des Cooper est un de ces innombrables coups de balai qui conduira par ailleurs à la suppression des marques Riley, Wolseley, MG, Triumph ... Pourtant, le nom Cooper devenu mythique sera remis au goût du jour dans les années 90.

Brochure Mini Cooper S 1275 cm3 Mk III Dès la phase d'étude de la Mini, Issigonis envisage un dérivé break. Il s'agit d'assurer une digne succession aux versions commerciales des Austin A 30 / A 35 et Morris Minor. Le premier modèle, la Mini Van, apparaît en janvier 1960, sous la forme d'un simple break deux places tôlé disponible sous les marques Austin ou Morris. La Min Van bénéficie d'un allongement de 10 cm de l'empattement et de 15 cm du porte-à-faux arrière. Sur demande et pour disposer d'un peu plus de place pour les marchandises, le siège passager peut ne pas être installé.

Brochure Morris Mini Van & Pick-up, 1960 La Mini Van est équipée comme ses soeurs du 848 cm3. Sa charge utile est de 250 kg, ce qui est peu pour un utilitaire. La présentation et l'équipement sont particulièrement sommaires : tapis en caoutchouc, calandre emboutie dans la tôle de la coque et peinte de la même couleur que la carrosserie, sièges en skaï ... L'arrière est accessible par deux portes à ouverture latérale. Le principe de la traction avant - pas de pont encombrant comme sur une propulsion - permet de disposer d'un plancher arrière entièrement plat. La Mini Van, qu'elle soit Austin ou Morris - seul l'écusson sur le capot change - attire essentiellement une clientèle de professionnels, artisans et commerçants. Voiture utilitaire, elle échappe à la Purchase Tax. La différence est visible en bas de facture, 360 £ à son lancement contre 496 £ pour la Mini. Les particuliers qui n'ont besoin que de deux places assises peuvent aussi se faire plaisir à petit prix. C'est la voiture idéale pour ceux qui ont besoin de se rendre dans leur cottage, ou pour ceux qui n'ont que faire des places arrière et des vitres latérales. Sur un autre plan, la Mini Van doit une partie de son succès aux contrats signés avec les administrations et autres grandes sociétés, qu'il s'agisse des services postaux, de la police, du service de dépannage de l'AA, etc ...

Mini Van, 1973. Copyright La Mini Van n'a quasiment pas évolué durant sa carrière. Elle peut, sur option, adopter le bloc 998 cm3 à partir de 1967. L'isolation phonique est renforcée en 1979. C'est à peu près tout. La dernière voiture est produite en décembre 1982. La Mini Van est ensuite remplacée par la version Van de la Métro, moderne mais sans charme. En 23 années, il en a été produit 521 494 exemplaires, soit environ 10 % de la production totale de la Mini. Parallèlement à la Mini Van, la BMC commercialise à partir de janvier 1961 sous les marques Austin et Morris la Mini Pick-up, dotée d'un simple plateau et de deux places assises. Sa présentation est tout aussi minimaliste. Ce modèle est également dispensé de Purchase Tax. La surface de chargement est de 1,40 mètre. Elle peut être portée à 1,83 mètre en ouvrant la porte arrière. Dans ce cas, la plaque de police basculante reste visible. La Mini Pick-up est proposée avec le 848 cm3 jusqu'à la fin 1980, et avec le 998 cm3 de 1967 à l'arrêt de sa production en décembre 1982.

Mini Pick-up. Copyright Sa charge utile est comme pour la Mini Van de 250 kg. Sur option, le plateau peut être couvert d'une bâche soutenue par des arceaux. Contrairement à la Mini Van, la version Mini Pick-up conservera durant toute sa carrière les portes à charnières apparentes. On comptabilise 58 179 unités assemblées, dont près de 75 % vendues sur le marché britannique. Rares sont les modèles à avoir foulé le sol français. En novembre 1969, il n'y a plus ni Austin Mini, ni Morris Mini, mais plus simplement une Mini en deux versions, 850 (848 cm3) et 1000 (998 cm3). Mini est devenu une marque automobile. Un logo Mini avec deux bandes bleues verticales orne le capot. Désormais, les évolutions cosmétiques et techniques seront mineures, et ne modifieront en rien la configuration initiale. En 1974, le groupe BLMC est partiellement nationalisé. Le gouvernement créé à cette occasion la British Leyland Limited. A ce moment, un nouveau logo British Leyland remplace celui de la Mini.

Mini 1000, 1976. Copyright On doit aux responsables de l'usine British Leyland de Seneffe en Belgique la naissance en 1976 de la Mini 1100 Special. C'est eux qui ont eu l'idée d'installer sur la Mini classique (par opposition à la Clubman) le moteur 1098 cm3 qui équipe depuis peu la Clubman. Cette version richement équipée est réservée au marché continental. Les britanniques attendront les vingt ans de la Mini en 1979 pour retrouver cette motorisation généreuse sur une Mini classique, par le biais d'une série limitée dénommée ... 1100 Special. La British Leyland devait en produire 2 500 exemplaires, mais les compteurs se sont affolés, et face à la demande le constructeur a accepté d'en assembler 5 100 unités. La 850 devient Mini City en juillet 1979, avec des pare-chocs et des passages de roues de teinte noir mat, des bandes adhésives latérales courant sur tout le profil avec l'inscription " City" sur les ailes avant. C'est le dernier sursaut de la 850 qui disparaît du catalogue en août 1980. La 1000 correspond mieux aux attentes du marché. En octobre 1979, elle prend l'appellation Super. Un an plus tard, la Mini City fait son retour, identique à celle de 1979, mais avec le 998 cm3, tandis que la Super devient HL (High Line, en référence à son niveau d'équipement) avec un bloc instrument rectangulaire sur la planche de bord en remplacement du compteur central. La production de la Mini ne cesse de croître de 1959 à 1964, pour parvenir cette année-là à 244 359 unités. Ce nombre se maintient entre 220 et 280 000 voitures par an jusqu'en 1970, puis atteint un sommet en 1971 avec 318 475 unités. La production décline ensuite doucement et descend sous la barre des 200 000 voitures en 1978. En 1980, la British Leyland lance la Metro, supposée remplacer à terme la Mini, ce qu'elle ne fera jamais (comme la Dyane avec la 2 CV). Pour autant les ventes de la Mini sont divisées par deux entre 1980 et 1981. Seules 69 986 Mini sortent d'usine cette année-là. Mais la voiture plaît encore dans certains pays, comme la France ou le Japon. Il n'est pas question pour les dirigeants de la BL de l'abandonner tant que le niveau des ventes permet de rentabiliser l'outil de production. En avril 1982, la Mini 1000 reçoit une évolution du 998 cm3 avec un taux de compression plus élevé, une boîte longue et de nouveaux pneumatiques. Elle s'appelle désormais HLE, tandis que parallèlement la City devient City E. En septembre 1982, par le biais d'adhésifs bien placés, la HLE se transforme en Mayfair, en référence au quartier chic de Londres éponyme. En octobre 1984, la taille des roues passe de 10 à 12 pouces, ce qui permet d'adapter de nouveaux freins à disques à l'avant. En 1985, la City E abandonne le compteur central " au profit " du même ensemble rectangulaire que la Mayfair placé derrière le volant.

Alec Issigonis poursuivra sa carrière au sein de la BMC jusqu'en 1971, année de son départ à la retraite. Entre temps, il aura été en 1969 anobli par la reine. Il décède le 3 octobre 1988. Copyright En 1986, la British Leyland devient Rover Group, du nom de la marque de prestige de ce conglomérat, celle dont la réputation est encore à peu près intacte. Les Mini deviennent des Rover Mini. Le groupe est cédé en 1988 à British Aerospace. Un accord avec Honda permet de réorganiser la gamme et de bénéficier du savoir-faire des Japonais. Au début des années 90, l'actionnaire majoritaire British Aerospace cherche à se désengager pour se concentrer sur son coeur de métier, les activités aéronautiques. BMW manifeste son intérêt. En février 1994, le constructeur allemand devient propriétaire de 80 % du capital de Rover Group. Et pendant ce temps-là, la Mini poursuit son bonhomme de chemin, avec une clientèle qui en redemande, bien que son destin ait été maintes fois remis en cause. En juin 1992, pour remplacer le 998 cm3 qui ne répond plus aux normes de pollution, Rover reprend l'ancien 1275 cm3 dans une version modifiée pour recevoir de l'essence sans plomb et un échappement catalytique. En dehors des multiples séries limitées, la Sprite remplace l'économique City tandis que la Mayfair est reconduite. Commercialisée en octobre 1975 uniquement en Grande-Bretagne, la Mini Limited Edition est réellement la première Mini produite en série limitée en Europe. Réalisée sur une base de Mini 1000, elle arbore une teinte Brooklands Green, d'origine MG. Au début des années 80, il est confié à une équipe de designers de la British Leyland le soin de rendre encore plus attrayante la Mini, un objet devenu iconique après vingt ans de carrière, mais il n'est pas question de toucher à la mécanique et à la carrosserie. Cette équipe va imaginer des Mini encore plus chargées de symboles, en accentuant par le biais de séries limitées des caractéristiques particulières. La plupart seront commercialisées simultanément dans plusieurs pays, d'autres seront réservées à un seul territoire. Il s'agira pour l'essentiel de proposer des teintes extérieures inédites, de modifier le dessin des jantes, l'habillage intérieur, d'ajouter des vitres teintées et le plus souvent des décalcomanies judicieusement choisies. Désormais, l'actualité de la Mini se fera essentiellement au rythme de ses nombreuses séries dites limitées.

Mini Ritz (1985). Copyright Mini Chelsea (1986). Copyright Cette liste non exhaustive des séries limitées comprend les Sprite (1983), 25th Anniversary (1984), Ritz (1985), Chelsea et Piccadily (1986), Park Lane et Advantage (1987), Red Hot, Jet Black et Designer (1988), Thirty, Racing Green, Flame Red, Mini Flame et Sky (1989), Check Mate et Studio 2 (1990), Neon, British Open et After Eight (1991), Woodbury (1992), Italian Job (1992), Silverstone, Tahiti et Cosmopolitan (1993), 35 (1994), Sealine (1994), Balmoral, Silverbullet et Side Walk (1995), Kensington, Equinox et Blue Star (1996), Paul Smith et Lapagayo (1998), Mini 40 (1999), Classic Seven, Classic Knighsbridge et Classic Cooper Sport (2000). La notion de série limitée mérite d'être précisée. Seules la 1100 Special, la Sprite et la 25th Anniversary sont de vraies séries limitées. La plupart des autres modèles ont été produits jusqu'à ce que la demande faiblisse et que soit lancée l'étude d'une nouvelle version. Parallèlement, la British Leyland puis Rover ont continué de proposer les versions " régulières " sous les désignations Special et Mayfair.

Mini Piccadily, 1986. Copyright Le marché français est très réceptif aux séries limitées. D'ailleurs, deux modèles sont imaginés dans l'Hexagone. La première, la " Beaubourg ", est présentée en avril 1977, trois mois après l'inauguration du centre Georges Pompidou. Sa décoration sur base Mini 1000 est réalisée avec des adhésifs représentants les tubes colorés du bâtiment. Environ cent exemplaires auraient ainsi été habillés. La seconde est la " Printemps " de 1979 à une époque où les opérations de co-branding sont encore rares. C'est à l'occasion d'une exposition sur le thème de la Grande-Bretagne que la chaîne de grands magasins expose cette version, dotée entre autres d'un superbe tableau de bord en bois. Nombreux ont été les carrossiers à s'aventurer dans la création d'une version cabriolet de la Mini. Le Britannique Crayford est le plus connu d'entre eux. En 1991, la société allemand Lamm Autobhaus propose aussi sa version, et les vend sans peine. Rover qui observe ce succès accepte de porter sa garantie sur les voitures de Lamm. Face à l'engouement pour cette Mini ludique, le groupe britannique décide de proposer à son catalogue son propre cabriolet à partir de juillet 1993, en jouant à outrance la carte du luxe.

Rover Mini Cabriolet. Source https://fr.motor1.com La Mini est devenu une Rover en 1986 ... Malgré son âge, il s'en vend encore entre 30 et 35 000 exemplaires par an. La mode est alors aux performantes GTi, qu'elles soient allemandes, françaises ou italiennes. Les Cooper n'existent plus en tant que telle. Curieusement, ce sont les Japonais qui ont gardé un souvenir ému de ces bombinettes. C'est vrai que pour contrer l'engorgement des villes, la législation locale encourage les micro-citadines, dites K-cars. Daihatsu, Suzuki, Mazda, Mitsubishi et consorts proposent une large gamme de modèles dans cette catégorie. Mais aucune de leur proposition n'a le charme ni l'authenticité de la Mini. Un public avide de produits européens s'est amourachée de la petite anglaise. C'est notamment à leur attention qu'est lancée en 1989 la série limitée Racing Green qui reprend le toit blanc des Cooper. Mais les Japonais veulent aussi des chevaux. Rover ne souhaite pas installer le 1275 cm3 qui équipe la MG Metro sous le capot de la Mini. Qu'à cela ne tienne. L'importateur Mini au Japon contacte directement John Cooper, devenu concessionnaire ... Nissan en Angleterre. Il lui passe commande d'un kit moteur optionnel adaptable sur le 998 cm3 dont la diffusion restera confidentielle. Agréablement surpris par ce regain d'intérêt pour ses travaux, John Cooper (67 ans en 1990) s'en va frapper à la porte de Rover. Ceux qui l'ont congédié en 1971 n'apparaissent plus depuis belle lurette dans l'organigramme du groupe. Ils ont payé la déconfiture de la British Leyland. Notre homme dont l'image est demeurée intacte propose à nouveau ses services. Son offre ne laisse pas les décideurs indifférents, d'autant plus que lancer une petite série n'exige pas de gros investissements. Une nouvelle Mini Cooper est planifiée début 1990, dans le cadre d'une série limitée à 1 650 exemplaires. Le bon vieux 1275 cm3 dans une version de 61 ch Din est installé sous le capot. Mais c'est surtout l'aspect cosmétique de l'opération qui fait l'objet de soins particuliers : carrosserie bicolore, bandes blanches sur le capot, jantes Minilite de 12 pouces, signature John Cooper ... Malgré son prix élevé, le nouvelle Mini Cooper se vend en quelques semaines.

La Cooper réapparaît chez Rover en 1991. Copyright Une version simplifiée est proposée dans la gamme régulière à partir de fin 1990. Elle sera plus accessible que la plupart des séries limitées que propose alors Rover qui se prend au jeu. La Cooper est bientôt vendue elle-même sous forme de multiples séries limitées dont il n'est même pas nécessaire de faire la promotion, les carnets de commandes se remplissant tout seul avant la commercialisation effective ... Hélas, le marketing a pris le dessus sur l'authenticité. Rover est cédé en 1994 avec l'ensemble des marques du groupe au constructeur allemand BMW. Celui-ci poursuit cette politique des séries limitées Cooper à coup de surenchères d'équipements. Les Cooper sont de plus en plus luxueuses, mais de moins en moins sportives. Avec l'intérieur cuir, l'habillage bois, les airbags, les phares additionnels, les adhésifs John Cooper ou Monte-Carlo à gogo, les Mini Cooper deviennent de véritables caricatures. On frise l'écoeurement. D'ailleurs, elles sont devenues si lourdes qu'elles rendent 10 km/h aux versions de base. Un comble. Le succès de la Mini Van conduit la BMC à étudier une nouvelle version qui conjugue les avancées techniques proposées sur la Mini originale et le volume de chargement de la Mini Van. Il n'est pas question pour le constructeur de laisser ce marché aux mains des nombreux accessoiristes qui se sont engouffrés sur ce créneau en proposant des banquettes adaptables pour la Mini Van. Après tout, il suffit d'appliquer à la Mini ce qui a fait le succès de la Morris Minor Traveller. C'est ainsi que sont commercialisées en septembre 1960 les Austin Se7en Countryman et Morris Mini Traveller, qui répondent tant aux besoins des professionnels qu'à ceux des mères de famille. C'est aussi la voiture idéale pour partir en week-end ou à la chasse. Quoi de plus chic qu'un break Countryman ou Traveller pour ranger ses fusils !

Brochure Austin Seven Countryman, 1960 Tandis que la Mini Van s'affiche à 360 £, il faut débourser plus de 600 £ pour une Countryman ou une Traveller mieux finie et redevable de la Purchase Tax. Pour ce prix, l'acheteur bénéficie d'une confortable moquette, de sièges basculants, de vitres arrière coulissantes et surtout d'une très belle décoration extérieure en boiserie qui n'a plus depuis belle lurette aucun rôle structurel. Les Countryman et Traveller se mettent à fréquenter les beaux quartiers. Elles sont définitivement plus bourgeoises qu'utilitaires.

Brochure Morris Mini Traveller, 1968 Une version dépouillée et plus accessible - sans décoration bois - est inscrite au catalogue en octobre 1962. En octobre 1967, les Countryman et Traveller célèbrent leur entrée dans la phase Mk II en récupérant la nouvelle calandre et le moteur 998 cm3, aux dépens du 848 cm3 qui disparaît. Le Van et ses dérivés Countryman / Traveller n'ont jamais bénéficié de la suspension Hydrolastic, ni même de la boîte automatique. La production totale jusqu'en octobre 1969 s'élève à 214 543 Countryman et Traveller.

Plus économique à l'achat, une version sans parements en bois est commercialisée en 1962. Copyright La Mini est chère à fabriquer. Elle ne laisse qu'une faible marge à son constructeur. La seule solution économiquement viable réside dans une montée en gamme. Plutôt que d'inventer une nouvelle voiture, on va adjoindre à la Mini classique une version modernisée à l'équipement plus étoffé. Il sera ainsi possible de la vendre plus cher sans avoir à effectuer de lourds investissements. La direction du projet est confiée à Roy Haynes, auparavant chez Ford, à qui l'on doit entre autres le dessin de la Cortina de deuxième génération. La méthode employée est simple. Le designer conserve le volume de l'habitacle et les formes de l'arrière du modèle original, et conçoit une partie avant inédite, plus imposante, plus moderne. Ainsi naît en octobre 1969 la Clubman qui adopte le 998 cm3 maison et la suspension Hydrolastic qui vient juste d'être abandonnée sur la Mini classique.

La Clubman vise une clientèle chic. Copyright La Clubman gagne 12,7 cm en longueur, ce qui permet aux publicitaires d'affirmer que l'accès à son moteur s'en trouve facilité ... L'aménagement intérieur est propre à ce modèle. Tout a été repensé et redessiné, avec de nouveaux sièges, un tableau de bord qui passe derrière le volant, un système de ventilation inédit, etc ... Issigonis ne cache pas sa déception à la vue de la Clubman, qui s'éloigne trop à son goût du concept original de 1959. Pendant ses onze années de carrière, peu de changements interviendront. La voiture finira elle aussi par abandonner la suspension Hydrolastic en 1971. En septembre 1975, on assiste à une augmentation de cylindrée. Par allongement de la course, le 998 cm3 devient un 1098 cm3 qui développe 45 ch Din. Seule la version à boîte automatique conserve le bloc 998 cm3.

Mini Clubman, 1977. Copyright Produite à près de 300 000 exemplaires dans différentes versions (automatique, break, van), la Clubman est abandonnée lors de la présentation de la Métro en 1980, sans avoir remporté le succès escompté. Nombre d'acheteurs potentiels la considéraient comme une forme de dégénérescence de la Mini classique. La 1275 GT de 1969 répond à la même logique que la Clubman lancée parallèlement, celle de gagner plus d'argent avec la Mini. Elle permettra aussi de maintenir vivace l'esprit des Cooper dont la production va bientôt cesser (juin 1971). Reprenant la même carrosserie que la Clubman, la 1275 GT arbore une apparence plus sportive, avec des bandes adhésives courant sur le bas de caisse, un sigle GT rouge sur une calandre peinte en noir et des pneus radiaux 145 x 10 montés sur des jantes Rostyle. Un compte-tours est disposé sur la planche de bord. La suspension est de type hydrolastic jusqu'en 1971. La GT revient alors aux classiques cônes en caoutchouc. Le bloc moteur est issu de la Mini Cooper S 1275, mais il n'est équipé que d'un seul carburateur. Il offre 61 ch Din contre 75 pour sa soeur aînée. C'est une déception pour les amateurs de petites sportives, d'autant plus que le poids est passé de 650 kg sur la Cooper S à 707 kg sur la 1275 GT. Ce défaut n'empêche pas la 1275 GT de rencontrer son public, puisqu'elle est maintenue au catalogue jusqu'en 1980. La MG Metro prendra la relève en 1982.

Mini 1275 GT, dans le prolongement de la Cooper Les Countryman et Traveller sont remplacées en octobre 1969 par la Mini Clubman Estate au museau carré, une voiture nettement moins glamour que ses prédécesseurs. Les bandes latérales imitation bois sont supposées rappeler la connotation rustique d'antan. Son évolution sera mesurée. Le moteur 1098 cm3 est proposé à partir de 1975 parallèlement au 998 cm3 qui reste disponible ici aussi sur la version à boîte automatique. En 1977 la Clubman Estate perd ses bandes latérales en faux bois " au profit " de bandes en couleurs. En 1980, elle résiste à l'arrivée de la nouvelle Metro. Rebaptisée Mini 1000 HL Estate, elle récupère de nouveau le 998 cm3 abandonné en 1975 sur les versions à boîte manuelle. Sa carrière s'achève en février 1982. Nez allongé et bandes latérales en formica caractérisent la Clubman Estate. Copyright Epilogue La Mini est née au début d'une période de prospérité en Europe, et à un moment où se renouvelait complètement le parc automobile britannique hérité de l'avant-guerre. Ce fut la bonne voiture, au bon moment, au bon endroit et au bon prix. Alec Issigonis avait peu de considération pour les questions de style. Par contre, il avait conscience que c'est la caractéristique qui pouvait faire vieillir prématurément un modèle. A contre-courant des tendances de son époque, il était parvenu à dessiner un engin intemporel, devenu une icône. Dans l'histoire de l'automobile mondiale, on compte sur les doigts de la main les voitures repères qui ont fait table rase de toute référence au passé et qui ont procédé à elles seules d'un concept novateur. Au même titre que la Ford T, la Coccinelle ou la 2 CV, la Mini en fait partie, et fut beaucoup copiée. La Mini a imposé au monde sa formule magique, un encombrement minimum lié à une habitabilité pour quatre personnes. La concurrence mettra dix ans et plus à intégrer ce concept de voiture à vocation urbaine capable de s'échapper vers les campagnes. Les Fiat 127, Renault 5 ou Autobianchi A 112 lui doivent beaucoup ... Bibliographie : |