|

Copyright. Ce site est gratuit et sans publicité. Je n'en retire aucun bénéfice financier. C'est le fruit d'une démarche totalement désintéressée. Si vous êtes détenteur d'un copyright non mentionné, je vous invite à me contacter. Ce fait est involontaire. Le document en question sera immédiatement retiré. Merci donc pour votre indulgence, pour ce qui n'est qu'un travail amateur. Les années 50 ont vu la disparition de nombreuses marques emblématiques comme Bugatti, Talbot, Delahaye, Delage et Hotchkiss. Après 1945, tous ces constructeurs ont surtout manqué d'argent pour développer de nouveaux modèles davantage en phase avec les besoins des acheteurs. Ils ont été aussi victime du manque d'intérêt de la part du gouvernement, qui tenta d'organiser la production par l'intermédiaire du plan Pons. Parfois, ils ont payé au prix fort les erreurs de gestion de leurs dirigeants souvent bien âgés, qui n'avaient pas senti l'évolution des goûts de la clientèle. Leur outil industriel vieillissant datant quelquefois de la fin du siècle précédent a aussi contribué dans bien des cas à leur naufrage. On a beau regarder ces marques prestigieuses avec infiniment de tendresse et de respect, il faut admettre que si elles n'ont plus retrouvé leur clientèle, c'est qu'il devait y avoir une raison. Mais il est inutile de tenter de réécrire l'histoire ... Le premier retour de Bugatti En 1949, la vieille usine Bugatti de Molsheim, que son fondateur avait récupéré juste avant de décéder après un procès à l'état français en 1949, n'était plus qu'une ruine dévastée par les occupants. Pour survivre, outre la sous-traitance de pièces, l'entreprise assurait les révisions mécaniques des vieux autorails Bugatti à moteurs de Royale datant des années 30. En 1950, Pierre Marco, bras droit d'Ettore, décida de relancer la marque. Mais comme il n'y avait plus suffisamment d'argent dans les caisses pour créer une voiture inédite, il utilisa un modèle type 57 de 1939 rhabillé par une carrosserie plus moderne à ailes intégrées.

Bugatti 101 Présentée au salon de Paris en 1951, cette Bugatti 101 affichée une petite fortune ne suscita qu'un faible intérêt sauf auprès des Bugattistes, dont beaucoup avaient été ruinés par la guerre. Son interminable capot cachait une architecture datant des années 30, notamment l'essieu avant rigide et le vieux 8 cylindres de 3,2 litres en ligne délivrant de 130 à 190 ch selon qu'il était suralimenté ou pas. En fait, cette 101 pratiquement identique à un modèle de 1935 au niveau mécanique, avec le charme en moins au plan esthétique avec une carrosserie mollement dessinée par Gangloff, n'intéressa pas les acheteurs fortunés de l'époque. Ils lui préférèrent, à raison, une Cadillac, la nouvelle Mercedes 300, où la Jaguar Mark VII, autant de véhicules autrement plus modernes au prix bien inférieur. Après cinq 101 difficilement vendues en deux ans, Bugatti décida d'arrêter la production des voitures légères en 1953, ce qui ne l'empêcha pas de travailler sur une 1500 de Grand Tourisme qui resta sans suite. Delage et Delahaye, destins croisés Delage et Delahaye, vieilles marques emblématiques nées à la fin du 19ème siècle unirent leur destin en 1935, ce qui n'empêcha pas leur production cumulée de descendre de 250 voitures en 1950 à 77 l'années suivante, puis à 41 en 1952 et enfin à 36 voitures en 1953. En 1950, la Delage D6 3 litres était une voiture d'un autre temps à l'architecture totalement démodée vendue uniquement en châssis par son constructeur. Carrossée par Chapron ou Guilloré, une Delage D6 coûtait une fortune. Malgré le colossal échec de la 175 née après la guerre, Delahaye s'en tirait mieux grâce à ses commandes pour l'armée qui faisaient vivre la veille usine de la rue du Banquier à Paris. Mais on retrouvait sur ces voitures sensiblement les mêmes défauts que sur les Delage.

Couverture de dépliant Delahaye / Delage de 1951 Néanmoins, le coupé 235 qui vit le jour en 1952 aurait pu sauver la firme. Il était toujours animé par le bon vieux 6 cylindres de 3,5 litres qui avait connu avant guerre une belle carrière sportive, dont une victoire aux 24 Heures du Mans. En effet, la 235 qui pouvait filer à près de 170 km/h grâce à ses 150 ch ne manquait pas de charme depuis que Philippe Charbonneaux l'avait dessinée avec une certaine modernité. Mais comme la Delage, malgré sa silhouette agréable, la 235 était une vieille voiture autant au niveau du freinage, de la direction dure comme du béton, que de la suspension et même de la mécanique fort gourmande car généreusement alimentée. Ajoutez un prix de vente très dissuasif équivalent à trois fois le prix d'une Ford Vedette, et vous comprendrez que les riches acheteurs de voitures de sport de ces années là aient préféré se tourner vers des modèles étrangers souvent américains plus abordables. Si la 235 constitua le chant du cygne de la vieille marque en matière de voiture de tourisme, elle continua à produire sa VLR, sorte de Jeep pour l'armée française à près de 10 000 exemplaires, avant de fusionner en 1954 avec le français Hotchkiss pas très en forme non plus.

Delahaye 235 par Philippe Charbonneaux. Copyright L'Ariette, belle et démodée Le créateur de la marque, Lucien Rosengart, avait vendu avant guerre son affaire à la SIOP (Société Industrielle de l'Ouest Parisien) dont les vastes locaux situés boulevard de Dixmude près de la Porte des Ternes ont été remplacés par le périphérique actuel. Depuis 1947, après l'échec de la fameuse Supertraction, la marque vivotait en fabriquant à quelques centaines d'exemplaires par an un utilitaire nommé Vivor, dérivé des modèles d'avant guerre. L'apparition de l'Ariette au salon de 1951 donna quelques espoirs aux amoureux de la marque populaire qui avait connu une jolie notoriété dans les années 30. En effet, l'Ariette était habillée par une élégante carrosserie signée de nouveau Philippe Charbonneaux dont les formes ne manquaient ni de classe ni d'attrait. Hélas, elle cachait un vieux châssis et surtout la triste mécanique du modèle d'avant guerre, un antique 4 cylindres de 750 cm3 à soupapes latérales et refroidissement par thermosiphon sans pompe à eau, dérivé des Austin des années 30. Ce groupe était non seulement fragile comme le verre à cause de son vilebrequin à deux paliers, mais pas assez puissant. Vendue trop chère pour une 4 CV, l'Ariette était affichée à un tarif proche de celui de la Simca Aronde.

Rosengart Ariette Si elle séduisit 1347 acheteurs en 1952 rapidement déçus par la tenue du moteur à bout de souffle, ses ventes chutèrent très vite. Malgré quelques améliorations portées sur la mécanique et l'apparition d'une version moins coûteuse à la finition dépouillée, rien n'y fit. Pour survire, la SIOP, après un premier dépôt de bilan, loua ses locaux à un nouveau petit constructeur de voitures sportives tout en dévoilant la Sagaie à la carrosserie mi tôle, mi polyester, à moteur 750 cm3 2 cylindres de moto de marque Cemec. Mais la SIOP fut contrainte de déposer de nouveau son bilan mi 1954, entraînant dans sa chute finale Marathon qui n'avait pas besoin de cela.

Rosengart Sagaie La Marathon était produite par une petite société dirigée par Bernard Denis. Il désirait lancer une voiture sportive à carrosserie en polyester dérivée de la Trippel allemande, dont il avait acheté la licence de fabrication. Si la version française reprenait les formes générales du coupé allemand, elle était beaucoup plus puissante. Elle avait troqué le moteur de moto Zundapp contre un 750 cm3 Panhard de 40 ch monté en porte à faux à l'arrière. Si sur le papier cette petite Porsche à la française capable de frôler les 140 km/h s'avérait séduisante, il n'en était pas de même dans la réalité. Les premières voitures livrées avec beaucoup de retard montrèrent de gros problèmes de tenue de route à cause d'une suspension à anneaux en caoutchouc pas très efficace, d'un mauvais centrage des masses et de la surchauffe de la mécanique. Le manque de moyens financiers et la méfiance des acheteurs provoquèrent la disparition de la marque Marathon après seulement une trentaine de voitures produites au cours de l'année 1954.

Marathon, dessin de Géo Ham Elle aurait pu être la DS Avec un peu plus de 200 ventes en trois ans, la 2300 Sport ne permit pas à Salmson de survivre, d'autant qu'elle cachait, comme beaucoup de voitures dont nous parlons, un châssis d'un autre temps issu du modèle Randonnée, une voiture elle même extrapolée des modèles d'avant guerre. En 1953, la vieille marque du Point du Jour était complètement dans le rouge au plan pécuniaire et ne possédait plus aucun fond propre pour développer un nouveau modèle ou améliorer profondément la 2300. Dommage, car le double arbre 2300 cm3 tout en alliage léger monté sur un châssis plus moderne habillé d'une carrosserie aussi agréable que celle du prototype d'Eugène Martin de 1953, aurait connu une bien meilleure carrière.

Salmson 2300 Sport. Copyright C'est sensiblement pour les mêmes raisons que la vieille marque de Saint Denis plongea. Celle ci avait été créée au 19ème siècle par un industriel américain, Benjamin Berkeley Hotchkiss. En 1946, Hotchkiss dont Peugeot était devenu l'un des importants actionnaires pendant la guerre, avait continué à produire, à peine rajeunie, ses modèles des années 30 qui ne manquaient pas de qualités, ni d'image. Ceci explique que 2666 acheteurs se laissèrent tenter par une voiture de la marque aux canons croisés en 1951, aux formes hélas déjà très datées.

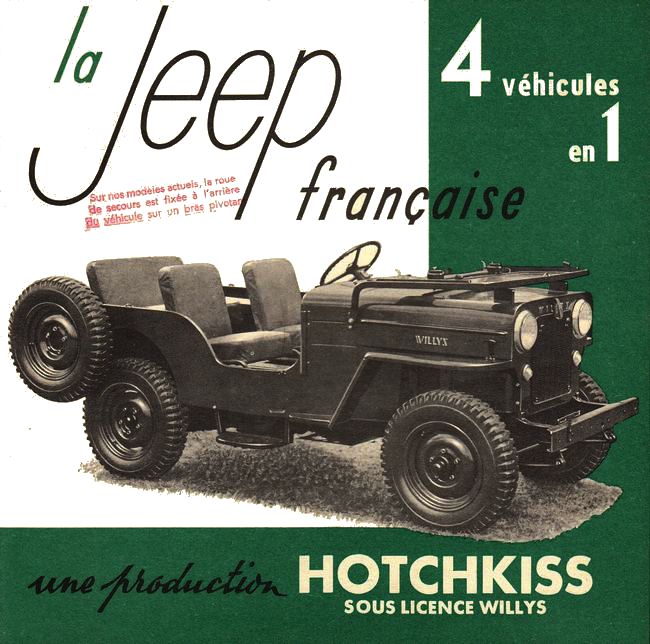

Hotchkiss Gregoire Sans suffisamment de trésorerie pour développer un véhicule 100 % nouveau, Hotchkiss sauta sur la proposition de l'ingénieur Jean Albert Grégoire en 1950. Celui ci avait réalisé avec l'aide de l'Aluminium Français une traction avant révolutionnaire en alliage léger à moteur boxer refroidi par air, fortement inspiré de la philosophie de l'Amilcar Compound, marque déjà annexée par Hotchkiss avant 1939. Grégoire, après avoir tenté de négocier avec d'autres constructeurs, parvint à intéresser à son projet la firme de Saint Denis. Hélas, malgré ses indéniables qualités dynamiques, l'Hotchkiss Grégoire dévoilée en 1951 souffrait d'énormes défauts : celui d'être laide à cause des sa forme en goutte d'eau imposée par un coefficient de pénétration dans l'air très performant, et de coûter trop cher, plus de deux fois le prix d'une Renault Frégate ou d'une Ford Vedette. Et encore, la Grégoire était vendue à perte ! En trois ans, seulement 247 Grégoire trouvèrent un acheteur, ce qui plomba les finances de l'entreprise qui survivait grâce à la fabrication d'utilitaires et de matériel pour l'armée. En 1954, la fusion avec Delahaye sous la pression de Peugeot entraîna la disparition des modèles Hotchkiss, autant l'Anjou que la Grégoire. La marque continua ses activités en construisant sous licence les Jeep Willys ainsi que des camions de petit tonnage jusqu'au début des années 70 où son nom disparut au sein du groupe Thomson Brandt.

Hotchkiss Jeep L'agonie de Talbot La fin de Talbot est plus pathétique encore car la marque de Suresnes a agonisé près d'une dizaine d'années entre son premier dépôt de bilan en 1950 et son dernier salon en 1959, époque à laquelle elle avait été rachetée contre une bouchée de pain par Simca. Ces vieilles marques automobiles nées avec le siècle occupaient de vastes terrains dans la périphérie parisienne, ce qui était le cas d'Hotchkiss, de Talbot évidemment et de Salmson dont la superficie des usines comptait sept hectares à Boulogne. De ce fait, elles étaient convoitées par les investisseurs immobiliers. Pour survivre, la firme Talbot dirigée par Anthony Lago proposait au début des années 50 de grosses berlines à connotation sportive, animées soit par un quatre cylindres de 2,5 litres, soit par un gros 4,5 litres 6 cylindres dont la version coursifiée motorisait les F1 et les barquettes du Mans. Si les Talbot étaient plus modernes que les Delage et Delahaye, elles avouaient leur âge conceptuel au niveau du châssis, de la boîte Wilson, de la carrosserie et des méthodes de fabrication qui imposaient des prix très élevés, limitant d'autant le nombre des acheteurs. La production qui ne dépassa pas en 1949 les 250 voitures grimpa à 433 en 1950, année où la marque remporta les 24 Heures du Mans, pour retomber à 80 en 1951 puis à 32 en 1952. La sortie du superbe coupé Grand Sport dessiné par l'excellent Carlo Delaisse donna beaucoup d'espoir à la firme du quai de Suresnes. Las, sa silhouette racée, ses performances extraordinaires (190 km/h) étaient obérées par son train roulant dépassé, un poids excessif, et surtout un tarif dissuasif, nettement plus élevé que celui d'un coupé Jaguar XK 120, plus sportif. Les tarifs de Talbot faisaient fuir les client riches puisque seulement une quinzaine de voitures furent vendues en deux ans.

Talbot Lago Grand Sport Talbot misa beaucoup sur la jolie 2,5 litres qui lui succéda en 1955. Hélas, son quatre cylindres maison de 120 ch assez fragile et peu souple était globalement indigne des qualités de la voiture dont le défaut majeur restait un prix excessif, ce qui limita ses ventes à seulement 54 voitures en trois ans. Le projet d'un moteur Maserati puis le montage d'un V8 BMW ne sauva pas la marque qui dut chercher un accord de dupe avec Simca qui écoula le stock des voitures invendues en les dotant d'un ancien 2,3 litres à soupapes latérales. Comme beaucoup, Anthony Lago a été à la fois bourreau et victime de son entreprise. S'il l'avait déjà tiré d'affaire en 1935, c'est son entêtement dans des solutions dépassées qui ne l'on pas sauvé du naufrage vingt ans plus tard. Comme beaucoup d'autres constructeurs à la santé précaire, Talbot faisait de la sous-traitance, notamment pour l'armée. En 1954, il loua 17 000 m2 de ses vieux locaux désertés à un nouveau constructeur nommé Velam. L'Oeuf de Colomb En 1954, Michel Cromback, éditeur de la Revue Technique Automobile, rachetait les droits de licence de fabrication de l'Isetta italienne. Cette minuscule voiture de forme ovoïde dont l'originalité était son unique porte frontale inspirée de l'avant des avions de transport cargo, fut bien accueillie dans la péninsule. Il y avait une très forte demande pour une petite voiture économique plus confortable qu'une moto. Mais ce ne fut qu'un feu de paille. Face à l'accueil positif, Iso, son constructeur, vendit la licence de fabrication à plusieurs constructeurs, notamment BMW et à Michel Cromback en France. Ce dernier appliqua de nombreuses modifications à la voiture, tant au niveau structurel (châssis coque) qu'esthétique, mais conserva le moteur deux temps Iso de 236 cm3. En fait, ce fut son erreur, que ne commis pas BMW qui l'équipa de son 250 cm3 à quatre temps plus économique et plus silencieux.

Isetta Velam Annoncée au salon de Paris 1954, vendue à partir du salon suivant, l'Isetta suscita beaucoup d'intérêt. A l'opposé des autres constructeurs de voitures économiques comme Rovin par exemple, Velam qui avait investi beaucoup d'argent disposait de bons moyens industriels. Amusante à conduire, facile à garer en travers en ville, l'Isetta ne manquait pas de qualités, même si à son tarif elle rentrait en concurrence avec une 4 CV Renault d'occasion sans en avoir toutes les qualités. Sur route, en revanche, elle s'avérait décevante car victime de son moteur incroyablement bruyant, pas vraiment souple et sujet à de nombreux serrages car chauffant trop. Surtout, l'Isetta était construite avec des matériaux de piètre qualité. Les ventes qui avaient grimpé de 1224 voitures en 1955 à 4886 l'année suivante s'écroulèrent en 1957. Pour tenter de les soutenir, Velam proposait une version esthétiquement améliorée baptisée Ecrin, équipée d'une nouvelle suspension avant plus efficace que les anneaux en caoutchouc Neiman. Mais la sortie de la Vespa 400 dévoilée au salon 1957 lui porta un coup fatal, et la production cessa en 1958. La Vespa 400 méritait mieux La petite Vespa 400 présentait le défaut d'être animée par un moteur à deux temps. S'il n'avait pas un bruit désagréable, au contraire, il souffrait d'une consommation trop élevée et l'obligation de faire soi-même le mélange huile essence chaque fois que l'on faisait le plein. Les derniers modèles bénéficièrent d'un mélangeur automatique faisait disparaître cette corvée qui était déjà d'un autre temps en 1958. Si elle avait été dessinée en Italie, c'est en France dans la Nièvre à Fourchambault dans l'usine ACMA (Atelier de Construction de Motocycles et d'Automobiles) où étaient construits les scooters Vespa qu'elle fut fabriquée. L'échec relatif de cette voiture est également le fait de son nom symbolisant trop le scooter, alors qu'il s'agissait d'une vraie grosse voiture en réduction, bien faite, confortable, saine et rapide.

Vespa 400 Ses 14 ch lui permettaient de dépasser les 90 km/h et de gratter les 2 CV atteignant péniblement 80 km/h sur le plat. La première année de production 12 130 Vespa 400 sortirent des chaînes. Ce score chuta à 8172 en 1959 puis à 7177 l'année suivante, et seulement à 1849 en 1951, année durant laquelle ACMA décida de jeter l'éponge. Le total des Vespa 400 produites est, on le voit bien, loin d'être ridicule si on le compare aux autres productions évoquées sur cette page. Belle comme une Facel Comment évoquer aussi rapidement la marque Facel Vega qui a brillé une dizaine d'année, puisque la firme a cessé de produire des autos fin 1964. C'est la Facellia née fin 1959 qui provoqua la disparition de cette marque spécialisée dans la construction de voitures de grand luxe animées par des moteurs Chrysler américains.

Facel Vega Facellia. Copyright On reprocha beaucoup à Facel de ne pas utiliser de moteurs français. Lorsqu'il pensa la Facellia, Jean Daninos voulut réaliser son propre moteur. Il fit extrapoler un 1600 cm3 à partir d'un ancien projet de 6 cylindres réalisé par l'ingénieur Carlo Marchetti pour Pont-à-Mousson, vieil actionnaire de Facel. Hélas, ce 4 cylindres n'était pas au point. Les nombreux et graves ennuis (pistons percés et distribution fragile) rencontrés par les premiers clients ruinèrent non seulement la réputation de l'élégante Facellia, mais surtout ils mirent à mal les finances de l'entreprise. Pour rassurer la clientèle, Facel remplaça gratuitement au titre de la garantie des centaines de moteurs. Lorsqu'il fut enfin fiabilisé par Le Moteur Moderne, c'était trop tard. La Facellia traînait une sale réputation, qui plomba ses ventes. En 1963, Facel Vega tenta de relancer la voiture sous le nom de Facel III. Le bloc Pont-à-Mousson fut remplacé par un 1800 cm3 Volvo de 108 ch. S'il manquait un peu de race par rapport au double arbre français, il avait l'avantage d'avoir une excellente réputation de fiabilité. Ces modifications furent insuffisantes pour sauver la Facel III dont les ventes stagnèrent à 619 exemplaires en moins de deux ans de production.

Facel Vega Facel III. Copyright Jean Daninos chercha à élargir sa gamme en glissant un bloc six cylindres en version 2,8 litres de l'Austin Healey 3000 sur la Facel VI dévoilée mi 1964. Il s'agissait en fait d'une Facel III légèrement allongée dans sa partie avant, qui s'insérait intelligemment entre les Facel III et Facel II. Mais seulement 32 voitures furent vendues avant la fin de Facel Vega, hâtée par le gouvernement de l'époque qui lui interdit de passer un accord avec Rover. Jean Daninos a souvent parlé de complot contre lui. Sans aller jusque là, on peut dire que Facel Vega n'a pas été beaucoup aidé par Giscard d'Estaing qui était le ministre des finances de l'époque. Monica est née trop tard Terminons cette saga avec la triste histoire de la Monica 560 qui fut la dernière voiture de prestige française, dont seulement dix-sept exemplaires furent commercialisés. Constructeurs de matériel ferroviaire à Balbigny dans la Loire, Jean Tastevin décida de construire une berline de prestige dès la fin des années 60. En fait, il reproduisit l'histoire de Facel Vega. Après avoir perdu beaucoup de temps à vouloir motoriser sa voiture avec un moteur V8 original de 3,5 litres Martin qui se révéla calamiteux, il se tourna vers un bon vieux V8 américain, en l'occurrence un Chrysler 340 ci de 5,6 litres et 285 ch. C'est le journaliste Paul Frère qui s'occupa de la mise au point de la voiture. Le bloc Chrysler supportait assez mal l'utilisation à l'européenne avouant une nette propension à chauffer avant d'exploser. Néanmoins, après plus de quatre ans d'études, bien des vicissitudes, plusieurs carrosseries et beaucoup d'argent investi, la très belle Monica fut dévoilée au salon de Paris de 1972. Mais qu'apportait t'elle en plus par rapport à une Jaguar XJ ? Pas grand chose sauf l'exclusivité et une mécanique hélas un peu trop roturière, un intérieur extraordinairement raffiné, une ligne élancée et un prix colossal, supérieur de 50 % à celui d'une Mercedes 6.3 litres, et plus de deux fois le tarif d'une Jaguar XJ 12 cylindres.

Couverture de dépliant Monica De toute façon, le premier choc pétrolier de 1973 anéantira les espoirs de la jeune marque en éclaircissant la clientèle d'une voiture de prestige aussi gourmande. Jean Tastevin, après avoir beaucoup dépensé, préféra jeter l'éponge début 1974. Guy Ligier également touché de plein fouet par la crise énergétique qui fit fuir les clients de sa JS2 construite à Abrest récupéra quelques voitures et des pièces pour tenter de la produire. Mais l'affaire en resta là.

Texte : Patrice Vergès |