|

Copyright. Ce site est gratuit et sans publicité. Je n'en retire aucun bénéfice financier. C'est le fruit d'une démarche totalement désintéressée. Si vous êtes détenteur d'un copyright non mentionné, je vous invite à me contacter. Ce fait est involontaire. Le document en question sera immédiatement retiré. Merci donc pour votre indulgence, pour ce qui n'est qu'un travail amateur. Rayton Fissore Magnum - Fiat Uno L'origine du Magnum remonte à 1980, quand le ministère italien de la Défense sollicite Iveco pour concevoir un véhicule d'intervention rapide capable de succéder à la Fiat Nuova Campagnola. La firme confie alors l'étude à son sous-traitant habituel, Rayton Fissore. Des prototypes dérivés d'un utilitaire Iveco voient le jour et subissent les tests des autorités militaires. Bien que ces dernières rejettent finalement le projet, Giuliano Malvino, fondateur de Rayton Fissore, décide de persévérer. Il obtient l'autorisation d'exploiter les travaux pour le marché civil et missionne le designer Tom Tjaarda pour transformer l'engin en l'un des tout-terrains les plus luxueux du moment. Sur le plan esthétique, le Magnum affiche une ressemblance frappante avec la Fiat Uno commercialisée en 1983, partageant notamment ses feux arrière. Tom Tjaarda assume d'ailleurs pleinement cette parenté visuelle, malgré des architectures techniques totalement distinctes.

Rayton Fissore Magnum - Source : https://en.wheelsage.org

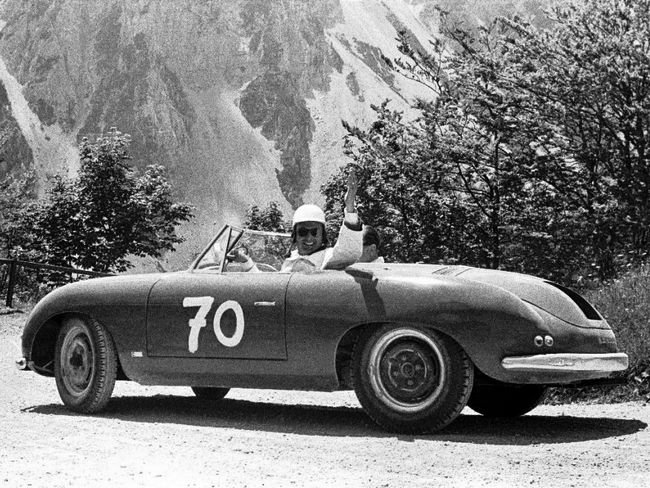

Fiat Uno - Source : https://en.wheelsage.org Denzel 1300 Sport - Porsche 356 - Rometsch Cabriolet L'esthétique commune de la Denzel 1300 Sport, de la Porsche 356 et de la Rometsch Cabriolet prend sa source dans une génétique identique, la Volkswagen Coccinelle. Dans l'Europe de l'après-guerre, ces trois voitures partagent une architecture unique avec un moteur à quatre cylindres à plat refroidi par air, installé en porte-à-faux arrière. Pour compenser la puissance limitée du moteur, les concepteurs privilégient l'aérodynamisme avec des carrosseries aux courbes organiques, dépourvues d'angles saillants. Alors que Porsche transforme peu à peu ce concept en une icône industrielle, Denzel et Rometsch occupent le créneau de l'exclusivité artisanale. Ces trois voitures représentent finalement trois interprétations d'une même idée, celle de transformer une base populaire et robuste en un objet de désir élégant et aérodynamique. Ancien pilote BMW durant les années 1930, Wolfgang Denzel devient l'importateur exclusif de la marque en Autriche après la guerre. A la fin des années 1940, il conçoit un roadster sportif qui s'inspire du prototype Porsche de 1948. Face au refus du constructeur de Wolfsburg de lui fournir des châssis, une décision sans doute motivée par ses liens étroits avec la famille Porsche, l'entrepreneur se voit contraint de développer sa propre structure. Il conserve néanmoins des éléments mécaniques d'origine comme les suspensions, la direction ou l'éclairage. La Denzel se distingue par une légèreté remarquable de 640 kg obtenue grâce à l'usage de l'aluminium. Animée par un moteur VW profondément revu, décliné en versions de 1 085 cm3 pour 38 ch ou 1 284 cm3 pour 45 ch, la voiture affirme son potentiel en compétition. Cependant, malgré ce succès d'estime, son statut de constructeur artisanal, ses tarifs prohibitifs et des contraintes de fabrication freinent son expansion commerciale. L'aventure industrielle prend finalement fin en 1960.

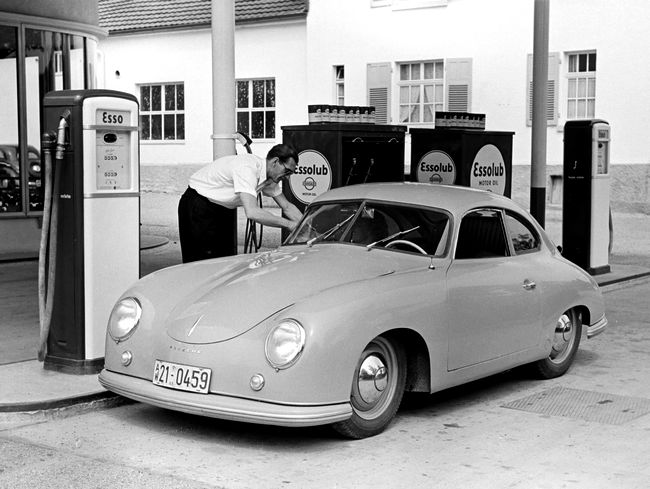

Denzel 1300 Sport - Source : https://en.wheelsage.org La Porsche 356 voit le jour en 1948 à Gmünd, en Autriche, portée par l'ambition de Ferry Porsche de transformer la Volkswagen Coccinelle en une véritable voiture de sport. Le premier exemplaire reçoit son homologation le 8 juin 1948 et scelle ainsi l'acte de naissance officiel de la marque. Ces premières unités, entièrement assemblées à la main, se distinguent par une agilité remarquable et l'adoption d'un moteur à quatre cylindres à plat refroidi par air, installé en porte-à-faux arrière. En 1950, la production déménage à Stuttgart-Zuffenhausen pour prendre une dimension industrielle. La 356 rencontre alors un succès grandissant qui forge durablement l'identité esthétique et technique de la maison Porsche.

Porsche 356 - Source : https://en.wheelsage.org La Rometsch incarne la synthèse entre la robustesse démocratique de Volkswagen et le raffinement sportif de Porsche. Elle reprend la plateforme de la Coccinelle, dont elle conserve le châssis-poutre et la suspension à barres de torsion. Cette base technique assure à la Rometsch une fiabilité mécanique exemplaire, identique à celle de la voiture du peuple, tout en partageant avec la Porsche 356 l'architecture du moteur quatre cylindres à plat refroidi par air monté en porte-à-faux arrière. C'est une alternative plus exclusive que la Porsche. Son prix de vente est calqué presque au Deutsche mark près sur celui de la 356 Cabriolet, affichant une volonté claire de séduire la même clientèle fortunée. Les lignes ponton et les courbes aérodynamiques de la carrosserie en aluminium, façonnée à la main par les artisans berlinois, rappellent la fluidité des premières créations de Ferry Porsche. L'histoire de Rometsch prend fin en 1961, avec la construction du mur de Berlin. Cet événement entraîne une pénurie de personnel, la moitié des employés résidant de l'autre côté du mur, ce qui contraint Rometsch à cesser ses activités.

Rometsch Cabriolet - Copyright Lindner - Porsche 356 Nés en 1932 à Dresde, en RDA, les jumeaux Knut et Falk Reimann se passionnent dès l'enfance pour les voitures de sport. Dans une Allemagne de l'Est où ces véhicules constituent un luxe inaccessible réservé à l'élite, les deux étudiants ingénieurs décident de concevoir leur propre modèle. Ce défi technique s'annonce immense : la pénurie généralisée et la fermeture des frontières avec l'Ouest compliquent l'accès aux composants mécaniques essentiels. Le destin bascule en 1953 lors d'une excursion forestière au sud de Berlin. Les frères y dénichent l'épave d'une VW Kübelwagen de la Wehrmacht. Ils récupèrent immédiatement le châssis, la boîte de vitesses et le moteur de 1 131 cm3 de cette machine conçue par Ferdinand Porsche. Sur cette base technique, ils dessinent une silhouette inspirée de la célèbre Porsche 356, tout en adaptant les lignes aux dimensions du châssis militaire, plus large et plus long de 30 centimètres.

Lindner - Source : https://www.4legend.com Dépourvus de fonds et d'outillage, les jumeaux sollicitent l'entreprise Arno Lindner, située à Mohorn, pour donner corps à leur projet. L'atelier accepte de façonner la carrosserie et, dès 1954, le premier exemplaire voit le jour. Le résultat reproduit avec une fidélité troublante les courbes du symbole de l'opulence occidentale en plein territoire communiste. Lors d'un périple à l'Ouest en juillet 1956, les Reimann tentent le tout pour le tout en se présentant chez Porsche de Stuttgart. Après d'âpres discussions, ils obtiennent de visiter l'usine. Ne pouvant rencontrer Ferry Porsche, ils lui laissent une lettre demandant des pièces pour améliorer leur moteur VW. D'abord agacé par cette imitation est-allemande, Ferry Porsche, impressionné par la qualité de leur réalisation remarquée à l'usine, change d'avis et accepte de leur fournir des pièces.

Lindner - Source : https://www.4legend.com Désormais salariés chez Lindner, les deux frères lancent la production de la " Porscheli ", un nom né de la fusion entre Porsche et Lindner. Treize unités sortent de l'atelier, bâties sur des structures de Kübelwagen ou de Coccinelle. En raison du manque de ressources, les carrosseries mêlent le bois et l'acier fin. Officiellement baptisée Lindner Coupé, la voiture reçoit l'aval des autorités et séduit quelques rares clients fortunés, tandis que les composants de Stuttgart traversent discrètement la frontière. Cette aventure s'interrompt brutalement lorsque la pénurie de métaux paralyse la fabrication. En 1961, la surveillance de la Stasi s'intensifie. Alors qu'ils organisent leur fuite vers l'Ouest, les frères sont arrêtés et incarcérés à Berlin durant un an et demi. À leur libération, leurs chemins divergent : Falk s'exile à Budapest tandis que Knut s'installe à Berlin, tournant définitivement le dos à l'industrie automobile.

Porsche 356 - Source : https://en.wheelsage.org Emelba 7 - Chrysler Voyager Dans un paysage automobile espagnol dominé par Fasa Renault et Seat, le petit carrossier Emelba, fondé en 1978 à Breda dans la province de Gérone, tente de s'imposer en se spécialisant dans la transformation de modèles populaires en véhicules de niche, à l'image de l'Emelba Samba, voiture de plage, dérivée de la Seat 127, ou de variantes cabriolets et commerciales basées sur les Opel Corsa, Peugeot 205 et Talbot Samba. Au milieu des années quatre-vingt, le carrossier a l'ambition d'animer le marché européen en concevant un monospace compact.

Emelba 7 - Copyright En 1985, au Salon de Barcelone, Emelba dévoile la Siete, un véhicule dont l'appellation ne doit pas être confondue avec la berline tricorps Renault 7 produite par Fasa Renault. Reposant sur une plateforme de Seat Ibiza allongée de trente centimètres, ce projet devance l'arrivée des monospaces familiaux sur le continent, alors que l'Espace de Renault vient à peine de faire ses débuts. La Siete impressionne par sa modularité intérieure inédite, proposant sept places grâce à des sièges amovibles, pliables et pivotants. Son design, marqué par un large pare-brise incliné et des lignes anguleuses, s'inspire ouvertement de la Chrysler Voyager commercialisée depuis 1983, mais s'adapte au gabarit des routes européennes. La Siete emprunte ses motorisations à l'Ibiza. Une production annuelle de 5 000 unités est envisagée.

Chrysler Voyager - Source : https://en.wheelsage.org Dès la présentation de la Siete au salon de Barcelone, les dirigeants de Chrysler accusent le carrossier espagnol de plagiat. Ils considèrent que son design est une copie illégale, bien que miniaturisée, du Voyager. Chrysler menace Emelba de poursuites judiciaires pour violation de la propriété intellectuelle si la production en série est lancée. Cette pression juridique a un effet dévastateur sur l'entreprise catalane. Elle effraie les investisseurs potentiels et complique davantage les relations déjà tendues entre Emelba et Seat, son fournisseur de châssis, qui souhaite éviter tout conflit avec un constructeur de l'envergure de Chrysler. Ce blocage légal précipite ainsi l'abandon du projet et la faillite finale du petit carrossier en 1986. Renault Floride - Borgward Arabella La ressemblance entre la Lloyd Arabella et la Renault Floride s'explique par un seul nom : Pietro Frua. Le designer italien est le véritable père biologique de ces deux silhouettes. En 1957, alors qu'il travaille pour le carrossier Ghia, il dessine les lignes de la future Renault Floride. A la suite d'un différend contractuel, il quitte Ghia avec fracas pour redevenir indépendant. Libre de ses mouvements mais conservant ses inspirations créatives du moment, il répond presque immédiatement à une commande du constructeur allemand Lloyd. Il livre alors un dessin quasiment identique pour ce qui deviendra l'Arabella. Cette situation a d'ailleurs créé un scandale lors du Salon de l'Auto de Genève en 1958, où les deux voitures ont été présentées presque simultanément, révélant au grand jour leur gémellité. Visuellement, cette parenté se manifeste par une face avant très lisse, dépourvue de calandre traditionnelle, et des phares ronds encastrés dans les ailes. On retrouve sur les deux modèles une ligne de ceinture de caisse droite et épurée, typique du style italien de la fin des années 1950. La chute du pavillon et les petits ailerons arrière effilés complètent cette signature visuelle commune. Si la Renault cache un moteur arrière et la Lloyd un moteur avant, leur " robe " est la preuve d'un recyclage stylistique de la part de Frua.

Renault Floride - Copyright

Lloyd Arebella par Frua - Copyright Arbel Symetric - Nash Rambler La genèse de l’Arbel Symetric s'inscrit dans l'aventure industrielle des frères Loubières, qui souhaitent révolutionner l'automobile dès 1951 avec un premier prototype déjà dénommé Symetric. Ce véhicule se dote d'une transmission intégrale électrique où le moteur thermique, dépourvu de lien mécanique avec les roues, fait office de groupe électrogène. L'unité à essence entraîne une génératrice centrale qui distribue l'énergie vers quatre moteurs indépendants logés directement dans les moyeux. Une telle configuration supprime les composants traditionnels comme la boîte de vitesses, l'arbre de transmission ou le différentiel. Le conducteur dirige la voiture au moyen d'une pédale unique. Ce concept libère totalement l'habitacle, offrant un plancher plat et un espace intérieur record puisque la mécanique se voit reléguée aux extrémités du châssis.

Arbel - Copyright En 1958, la société Arbel relance le projet sous une forme plus radicale encore. Pour marquer les esprits en pleine ère atomique, les concepteurs annoncent une propulsion nucléaire, assurant une autonomie estimée à cinq ans. Bien que cette technologie demeure purement fictive, elle ancre définitivement le modèle dans l'histoire comme l'un des rares concepts de voiture atomique française. Les personnes qui versent des arrhes pour réserver ce véhicule révolutionnaire subissent un sort bien amer. Elles n'aperçoivent jamais l'engin promis et perdent définitivement leurs avances financières. Le lancement de l'Arbel ne dépasse finalement pas le stade de l'engagement illusoire, tandis que la marque s'efface totalement du paysage industriel.

Rambler 1956 - Copyright L'esthétique de l'Arbel Symetric semble puiser sa source dans les lignes de la Nash Rambler de 1956, adoptant ses codes visuels pour compenser un manque de moyens créatifs. La ressemblance majeure réside dans le traitement révolutionnaire des montants du pavillon. L'Arbel reproduit fidèlement le montant C inversé, signature stylistique de la Rambler. Ce choix architectural crée une illusion de toit flottant. La voiture semble porter un pavillon simplement posé sur sa structure. L'Arbel reprend également à son compte le profil rectangulaire de la Rambler. Autobianchi A112 - Honda N 360 Quand l'Autobianchi A 112 apparaît au Salon de Turin en 1969, elle propose un profil bicorps, des roues de petit diamètre placées aux quatre coins et une face avant verticale qui rappellent immédiatement la Honda N 600 présentée en 1967. Cette ressemblance est si frappante qu'elle inverse les préjugés de l'époque qui accusent systématiquement le Japon de n'être qu'un simple imitateur des créations européennes. Ici, c'est pourtant bien la firme nippone qui précède la marque italienne dans l'interprétation moderne de la citadine chic.

Autobianchi A112 - Source : https://en.wheelsage.org

Honda N600 - Source : https://en.wheelsage.org Ford Vedette - Gaz Pobeda L’origine de la Ford Vedette remonte à un projet avorté aux Etats-Unis. Initialement, les ingénieurs de Detroit, sous l'impulsion d'Edsel Ford, travaillent sur un prototype de voiture économique et compacte destinée au marché américain. A la mort d'Edsel en 1943, la direction de Ford USA juge ce modèle trop petit pour les standards locaux et décide de l'abandonner. Maurice Dollfus, le dirigeant de Ford SAF en France, profite de ce rejet pour récupérer les plans de cette " Light Ford ". Ce qui est perçu comme une sous-compacte en Amérique correspond parfaitement au segment du haut de gamme en Europe. La voiture est ainsi adaptée pour l'usine de Poissy et se présente au public en 1948. Techniquement, elle se distingue par son moteur V8 à soupapes latérales, symbole de prestige bien que gourmand en carburant, et par sa suspension avant révolutionnaire conçue par Earle S. MacPherson. Esthétiquement, elle adopte une ligne " dos rond " très inspirée des productions Mercury de l'époque.

Ford Vedette - Copyright Conçu durant la Seconde Guerre mondiale, le premier prototype de la GAZ Pobeda est achevé en novembre 1944. Sous son capot, le quatre cylindres de 2 112 cm3 développe 50 ch. Bien que la fabrication commence fin 1946, d'importantes lacunes de mise au point nuisent à sa fiabilité et forcent le constructeur à suspendre l'assemblage en octobre 1948, après seulement 1 700 unités sorties d'usine. Une version corrigée et fiabilisée fait son retour en novembre 1949. Dans les années 1950, cette voiture intègre massivement les flottes administratives, les entreprises et les services de taxis. La production soviétique prend fin en 1957 avec un total de 240 676 exemplaires. Parallèlement, ce modèle connaît une seconde carrière en Pologne, où l'usine FSO le fabrique sous le nom de Warszawa entre 1951 et 1973. La silhouette de la Pobeda est assez proche de celle de la Ford Vedette. Leur ressemblance repose sur ce même volume bicorps où le toit plonge doucement vers l'arrière jusqu'au pare-chocs. Les deux modèles affichent des lignes fuyantes et des rondeurs généreuses qui masquent la séparation entre l'habitacle et le coffre. Cette similitude ne doit pourtant rien au hasard. Les ingénieurs de l'usine de Gorki étudient de près les standards américains de l'époque, notamment ceux de Ford et de Chrysler, pour élaborer leurs propres carrosseries monocoques.

Gaz Pobeda - Copyright Iso Rivola Iso Grifo A3/L - Maserati 3500 GT Moretti Iso Rivolta présente un nouveau coupé A3/L au Salon de Turin 1963, moins spacieux que l’Iso Rivolta GT qui l'a précédé, avec seulement deux places, mais d'aspect bien plus sportif. Le style de l’Iso Grifo A3/L est dû au studio de design Bertone, et plus précisément à Giorgetto Giugiaro. Par rapport à la Rivolta GT, la Grifo est plus basse de 22 cm et plus courte de 33 cm. Sa hauteur est de 1,20 mètre pour une longueur de 4,43 mètres. La partie arrière, plus effilée, est de style fastback. La Maserati 3500 GT de Moretti était initialement un coupé Touring, livré à Copenhague en 1962. Elle a subi une transformation radicale après un accident en 1965. Son propriétaire a confié à Moretti le soin de la recarrosser entièrement, donnant naissance à un modèle exclusif. Son design est attribué à Dany Brawand. Cette voiture est présentée au Salon de Genève 1965 avant d'être livrée à son propriétaire. Ces deux automobiles partagent une parenté esthétique évidente qui s'explique avant tout par l'influence du design Bertone. Dany Brawand, l'auteur de la ligne de la Maserati chez Moretti, était en effet l'un des collaborateurs les plus proches de Giorgetto Giugiaro au sein du studio Bertone avant de rejoindre Moretti. Il a ainsi appliqué des codes visuels très proches de ceux de la Grifo, avec un profil extrêmement abaissé, un habitacle reculé sur l'essieu arrière et une chute de toit fuyante caractéristique du style fastback.

Iso Rivolta A3/L - Copyright

Maserati 3500 GT Moretti - Source https://photo-voiture.motorlegend.com Fiat 1100 TV par Canta - Studebaker Commander Coupe A la disparition prématurée de Sebastiano Canta en 1951, son fils Franco Canta prend les rênes de la société et oriente l'activité vers la personnalisation de châssis populaires, exploitant principalement les mécaniques des Fiat 1100 et 1400. La carrosserie Canta présente au Salon de l'automobile de Turin de 1954 un coupé sur base Fiat 1100 TV. Ce modèle suscite immédiatement la polémique par sa ressemblance frappante avec la Studebaker Starliner dessinée par Raymond Loewy. La silhouette effilée et le traitement caractéristique de la partie arrière provoquent l'agacement manifeste des dirigeants du constructeur de South Bend, qui voient dans ce projet un plagiat flagrant de leur Commander Coupe. Malgré ce coup d'éclat et la qualité de ses finitions, l'entreprise ne survit pas longtemps à cette période et cesse ses activités de carrosserie automobile avant la fin de la décennie.

Fiat 1100 TV par Canta - Copyright

Studebaker Commander Coupe, 1954 - Source : https://en.wheelsage.org Fiat 850 Coupé - Porsche 911 Bertone Fiat souhaite adjoindre à son coupé 850 une déclinaison décapotable. Consciente des volumes de production potentiellement limités, la firme turinoise préfère confier la conception et la fabrication de ce modèle à un carrossier externe. Son choix se porte sur Bertone, partenaire de longue date, au sein duquel le jeune et talentueux Giorgetto Giugiaro reçoit la mission de donner vie au projet. Le designer imagine alors un spider biplace élégant et équilibré, doté d'une carrosserie ainsi que d'un habitacle spécifiques. La voiture est finalement présentée aux côtés du coupé lors du Salon de Genève 1965, où elle reçoit un accueil particulièrement favorable.

Fiat 850 Spider - Copyright En 1964, la production de la Porsche 911 débute exclusivement en version coupé. Cette stratégie commerciale fragilise la marque sur le marché américain, friand de modèles découvrables comme l'illustre alors le succès de la 356 Cabriolet. Pour corriger le tir, le constructeur dévoile la 911 Targa au Salon de Francfort en 1965, mais cette déclinaison déçoit les puristes qui n'y voient pas un véritable cabriolet. Face à cette lacune, John von Neumann, influent distributeur en Californie, prend les devants. Il sollicite le carrossier italien Bertone pour concevoir une version ouverte inédite, dont le prototype est révélé au Salon de Genève en 1966.

Porsche 911 Bertone - Copyright Vêtu d'une robe bordeaux, ce modèle rompt radicalement avec les codes esthétiques de la 911 allemande. Si la création suscite une curiosité certaine, les intentions d'achat ne suivent pas, notamment à cause d'un tarif prohibitif dépassant de près de 30 % celui du coupé standard. Parallèlement, Ferry Porsche se montre peu enthousiaste à l'idée de diluer l'identité germanique de sa firme dans un projet extérieur. Résigné, John von Neumann finit par accepter la Targa comme seule alternative, laissant la 911 Bertone au stade d'exemplaire unique. L'implication exacte de Giorgetto Giugiaro reste floue, celui-ci ayant quitté Bertone pour Ghia en novembre 1965, en plein développement de ce prototype. Pourtant, la ressemblance avec la Fiat 850 Spider est flagrante. Sera - BMW Z8 Après avoir produit l'Atla en petite série sur une base de Renault 4 CV ou de Dauphine, Jacques Durand s'associe en 1959 à l'industriel François Arbel pour initier un nouveau projet automobile. Ils fondent ensemble la Société d'Études et de Réalisations Automobiles, installée dans le 17ème arrondissement de Paris. Issu d'une dynastie spécialisée dans le matériel ferroviaire, François Arbel est un homme singulier qui s'est déjà illustré l'année précédente par son implication dans le développement de la Symetric. Porté par ses ambitions et d'importantes ressources financières, il projette la création d'un cabriolet deux places et sollicite pour cela les talents de Durand. Face au refus de Renault, qui privilégie alors son partenariat exclusif avec Alpine, les deux hommes cherchent un moteur performant auprès d'autres constructeurs français. Seul Panhard accepte finalement de leur fournir la mécanique de la PL 17. Grâce à son poids plume de 550 kg, la Sera s'impose d'emblée parmi les sportives les plus véloces de son temps. Faute d'avoir réservé un stand à temps, Jacques Durand l'expose en octobre 1959 sur le parvis extérieur du Grand Palais, où elle attire pourtant tous les regards. Initialement présentée en version découvrable, l'auto se dote rapidement d'un hard-top pour élargir sa clientèle. La production totale n'aurait pas excédé vingt-cinq exemplaires. Malheureusement, la fragilité financière de l'entreprise rattrape les deux associés.

Sera - Copyright Il est peu probable qu'Henrik Fisker connaisse la Sera lorsqu'il dessine le concept-car BMW Z07 pour le Salon de Tokyo en 1997. Ce prototype séduit immédiatement le public, ce qui pousse la marque à valider une production de 5 000 exemplaires. La version définitive, baptisée BMW Z8, est finalement dévoilée au Salon de Francfort en 1999. Chris Bangle décrit ses lignes comme l'alliance de formes sensuelles et de la musculature d'un animal en mouvement. Sous le capot, elle abrite le moteur V8 de la M5 développant 400 ch. Au total, 5 703 unités sortent de l'usine de Munich, où chaque exemplaire bénéficie d'un assemblage réalisé entièrement à la main. Malgré l'antagonisme total de la Sera et de la Z8, une silhouette "parente" semble se dégager de ces deux modèles. En même temps, la Z8 s'inspire de la 507, qui est quasiment contemporaine de la Sera.

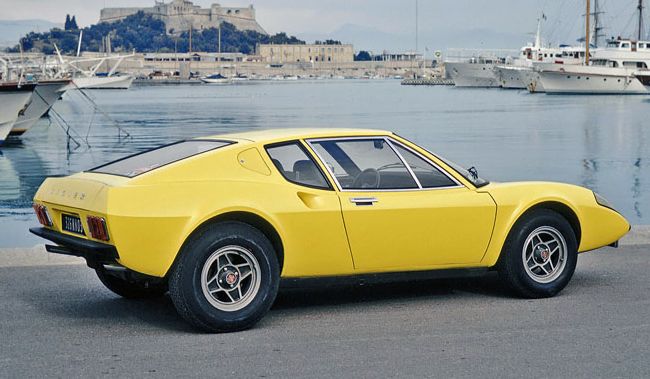

BMW Z8 - https://en.wheelsage.org Ligier JS2 - Skoda 1100 GT La Ligier JS2 puise ses racines dans la volonté de Guy Ligier de transformer son succès de pilote et de constructeur artisanal en une véritable marque de Grand Tourisme. Après l'ébauche que constitue la JS1, la JS2 naît sous le signe de l'amitié, portant les initiales de Jo Schlesser, pilote fétiche de l'écurie disparu en course. La voiture est officiellement dévoilée au public lors du Salon de l'Automobile de Paris en 1970. Toutefois, cette première version subit un revers majeur car Ford, le motoriste initialement prévu, se rétracte. Il faut attendre l'édition 1971 du même salon pour découvrir la version définitive, cette fois motorisée par le V6 Maserati grâce à un accord stratégique avec Citroën. Sur le marché, la JS2 occupe une place singulière. Elle se positionne comme l'unique GT française de prestige capable de rivaliser avec les productions de Modène ou de Stuttgart. Son prix de vente élevé et ses performances de pointe la destinent à une clientèle de passionnés fortunés, cherchant une alternative aux Porsche 911 ou Dino 246 GT. Son style est le fruit d'une collaboration. Le dessin original incombe à Pietro Frua, qui imagine une ligne racée et très basse. Les ateliers français Pichon Parat affinent ensuite le projet pour l'adapter à une production en petite série. Le recours au polyester pour la carrosserie permet d'allier légèreté et liberté de formes, avec un capot arrière immense masquant le moteur central.

Ligier JS2 - https://en.wheelsage.org Dévoilée au public lors de la Foire de Brno en septembre 1969, la nouvelle gamme Skoda 100/110 s'inscrit dans la lignée de la 1000 MB et constitue une évolution stylistique plutôt qu'une véritable révolution technique. A l'occasion de l'exposition de Pilsen en 1970, puis au Salon de Genève l'année suivante, l’Institut de Recherche du Véhicule Automobile tchécoslovaque (ÚVMV) expose le coupé Skoda 1100 GT. Cette voiture arbore une carrosserie en polyester et dissimule sous son capot un quatre cylindres issu de la Skoda 110. Ce 1 140 cm3 de 75 ch permet à la voiture d'atteindre 173 km/h, bien aidé par une masse contenue de 843 kg. La production totale se limite à sept exemplaires. L'esthétique du modèle interpelle par sa ressemblance avec la Ligier JS2. Pourtant, aucune corrélation directe n'unit ces deux automobiles. La sportive française précède de quelques mois seulement celle de son homologue de l'Est.

Skoda 1100 GT - Copyright Bond Equipe - TVR Tina En 1963, le constructeur britannique Bond, bien connu pour ses tricycles motorisés, tente de diversifier sa gamme en lançant l'Equipe, un coupé à quatre roues. Ce modèle emprunte son châssis et sa motorisation à la Triumph Spitfire. Malgré ses atouts, la voiture peine à s'imposer et ne s'écoule qu'à 2 956 exemplaires jusqu'en 1970. La marque introduit en 1967 une version totalement redessinée, ici représentée, qui bénéficie d'un bloc six cylindres de 2 litres de Triumph Vitesse. Cette évolution technique ne suffit pourtant pas à dynamiser la demande, puisque seulement 1 432 unités trouvent preneur avant l'arrêt de la production également en 1970.

Bond Equipe - Copyright En 1965, Martin Lilley prend les rênes de TVR avec l'ambition de moderniser l'image de la marque. Il initie le projet Tina, un premier prototype dessiné par Trevor Fiore pour le carrossier Fissore, qui fait ses débuts au Salon de Turin en 1966. Ce cabriolet, conçu sur une base de Hillman Imp, séduit par ses lignes, bien que son allure de petit jouet suscite quelques doutes. La version coupé, révélée l'année suivante au Salon de Paris, reçoit un accueil plus enthousiaste du public. Convaincu par le potentiel de cette sportive économique, Lilley envisage alors une production en série. Toutefois, TVR se heurte rapidement à ses limites industrielles. Les tentatives de sous-traitance auprès de Jensen ou d'Aston Martin échouent, tandis que Chrysler, nouveau propriétaire de Hillman, refuse de fournir les composants mécaniques nécessaires. Malgré cet intérêt initial, la Tina reste au stade de projet et ne voit jamais le jour.

TVR Tina, par Fissore - Copyright Ces deux coupés que seule leur origine britannique réunit partagent une silhouette aérodynamique caractéristique de la fin des années 1960, marquée par une ligne de toit fuyante de type fastback qui descend en pente douce jusqu'à l'extrémité arrière. Cette fluidité est accentuée par une surface vitrée latérale similaire, où une vitre de custode triangulaire s'affine vers la poupe pour allonger visuellement l'habitacle. L'équilibre des masses repose sur un long capot plat et une ligne de caisse horizontale. Enfin, l'usage de roues aux détails travaillés souligne leur appartenance à la catégorie des coupés élégants de l'époque. Chevrolet Nomad - Nash Metropolitan SW - Austin A40 L'histoire de la Chevrolet Nomad s'amorce au Motorama de 1954, un an seulement après le lancement de la Corvette. Harley Earl, alors responsable du style au sein d la General Motors, impulse la création de deux prototypes basés sur la célèbre sportive. L'un de ces concepts, baptisé Nomad, se présente sous la forme d'un break hard-top doté de vastes surfaces vitrées. Devant l'enthousiasme suscité par les coupés sans montants et l'intérêt croissant pour les carrosseries familiales, Chevrolet adapte rapidement cette esthétique à sa gamme de série. En février 1955, la marque dévoile la Bel Air Nomad. Directement issue du véhicule d'exposition, elle conserve la configuration à deux portes ainsi que sa verrière arrière caractéristique. Cependant, malgré un design particulièrement réussi, la Nomad peine à séduire massivement. Son prix élevé, son manque de praticité lié à l'absence de portières arrière et divers défauts d'étanchéité limitent sa diffusion. Entre 1955 et 1957, la production plafonne à 23 167 exemplaires, ce qui ne représente finalement qu'une part marginale des ventes de breaks Chevrolet pour cette période.

Chevrolet Nomad - https://en.wheelsage.org La firme Nash inaugure le segment des subcompactes américaines en 1953 avec la Metropolitan. Cette voiture, qui ne mesure que 3,80 mètres de long, cible prioritairement une clientèle urbaine et principalement féminine. A contre-courant de la philosophie du " bigger is better " alors en pleine expansion, les dirigeants de Nash souhaitent proposer une alternative économique. Avec un empattement plus court que celui de la Volkswagen concurrente, la petite voiture affiche un style hybride, mêlant les influences italiennes du studio Pinin Farina aux travaux de l'équipe de conception interne. Conscient de la nécessité de dégager une marge suffisante, le constructeur choisit de délocaliser la production pour profiter de coûts inférieurs et utilise des composants mécaniques déjà amortis. Deux partenaires britanniques, Austin et Fisher & Ludlow, assurent la fabrication. La production en série débute ainsi sur le site d'Austin à Longbridge en octobre 1953 pour le millésime 1954, avant un lancement officiel en mars de la même année. D'abord diffusée exclusivement sous la marque Nash, la Metropolitan intègre également le catalogue Hudson dès 1955, suite à la fusion des deux entités. En 1956, le carrossier Pinin Farina imagine une déclinaison break à trois portes sur cette base, mais ce projet ne franchit jamais le stade de la production.

Nash Metropolitan Station Wagon, par Pinin Farina, 1956 - Source : https://en.wheelsage.org En revanche, ce concept suscite l'intérêt du groupe BMC, qui décide d'en confier la refonte complète à Pinin Farina pour la moderniser. Deux ans plus tard, Austin présente la seconde génération de l'A40, surnommée " Farina " pour la distinguer des lignes rebondies du modèle précédent. Le résultat prend la forme d'une voiture courte au design singulier. Sa carrosserie de type hatchback à trois portes parvient à conjuguer une réelle habitabilité avec l'élégance britannique, le tout sublimé par une coupe italienne. Cette synthèse esthétique et pratique rencontre son public jusqu'à l'arrêt de la fabrication en 1967, date à laquelle la production totalise 342 162 unités.

Austin A40, par Pinin Farina, 1958 - Source : https://en.wheelsage.org Isuzu Bellett MX 1600 GT - De Tomaso Pantera Isuzu voit le jour au Japon en 1949 en se spécialisant dans la production d'utilitaires. La marque présente sa première voiture, la Bellel, en 1961, avant de compléter son offre deux ans plus tard avec la Bellett, un modèle plus compact. Cette lignée donne naissance en 1964 à la véritable star de la gamme : la Bellett 1600 GT. Désireux d'en dériver un coupé au style européen, le constructeur sollicite le carrossier Ghia. Ce premier projet, pris en charge par le jeune Giugiaro, aboutit à l'élégante Isuzu 117 dévoilée au Salon de Genève 1966. Lorsqu'il s'agit d'animer son stand pour le Salon de Tokyo 1968, Isuzu se tourne naturellement de nouveau vers la maison italienne. Entre-temps, Tom Tjaarda y a succédé à Giugiaro. Cette commande tombe à point nommé pour Ghia, alors en proie à des besoins de trésorerie urgents. Alejandro De Tomaso, qui dirige l'officine avec une exigence toute relative quant aux finitions, presse son designer d'agir vite. Tjaarda dessine alors dans l'urgence un prototype de sportive à moteur central baptisé Isuzu Bellett MX 1600 GT. Bien involontairement, cette étude sert de brouillon à la future De Tomaso Pantera de 1970, dont les lignes s'avèrent nettement plus abouties.

Isuzu Bellett MX 1600 GT - Copyright

De Tomaso Pantera - Source : https://en.wheelsage.org Lancia Aurelia B55 Ghia - Facel Vega prototype FV Cette Lancia Aurelia est un modèle unique, dévoilé par Ghia en 1952. Au-delà de ses ailerons arrière et de son pare-brise panoramique encore rare à l'époque, même aux Etats-Unis où cette caractéristique ne se généralisera qu'en 1955, l'automobile semble avoir inspiré directement la face avant des premières Facel Vega.

Lancia Aurelia B55 Ghia - Source : https://www.carrozzieri-italiani.com

Facel Vega prototype FV, 1954 - Copyright Jaguar 3,8 S FT Bertone - Fiat 125 Executive par Bertone A la demande de Ferruccio Tarchini, importateur Jaguar en Italie du Nord, Bertone expose au Salon de Genève 1966 un coupé quatre places baptisé FT. Conçu sur la base d'une berline S-Type, ce modèle conserve la calandre traditionnelle de la marque britannique tout en se distinguant par une imposante surface vitrée. Le dessin émane de Marcello Gandini, qui vient de succéder à Giorgetta Giugiaro à la tête du design chez Bertone. L'importateur souhaite alors distribuer cette création originale via le réseau national de Jaguar, avec en plus l'espoir d'une diffusion à l'étranger. L'année suivante, lors du Salon de Turin 1967, Bertone présente la Fiat 125 Executive, un coupé également signé Gandini. Bien que reposant sur une base moins prestigieuse et plus courte (empattement de 2,50 mètres contre 2,73 mètres pour la Jaguar), la 125 Executive reprend l'esthétique de la Jaguar FT en privilégiant des vitrages particulièrement vastes et hauts. Cette approche stylistique sur ces deux voitures souligne un parti pris résolu pour la visibilité et la luminosité naturelle.

Jaguar S-Type Bertone - Source : https://oldconceptcars.com

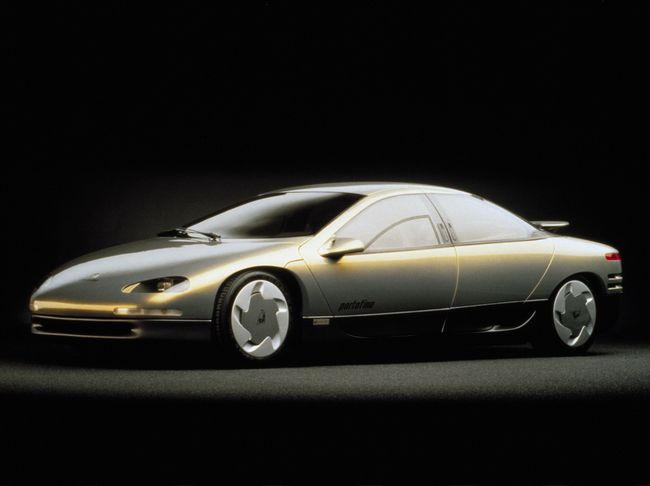

Fiat 125 Executive Bertone - Source: https://en.wheelsage.org Chrysler Lamborghini Portofino - Eagle Vision Au Salon de l'automobile de Francfort en septembre 1987, Chrysler dévoile la Portofino, un concept-car audacieux né du rachat en avril de la même année de la firme de Sant'Agata Bolognese par le géant américain. Ce prototype, qui porte le badge Lamborghini, repose sur une base technique de Jalpa dont le châssis est allongé de soixante-six centimètres pour accueillir quatre passagers. Sous sa ligne fluide, elle abrite un moteur V8 de 3,5 litres développant 255 chevaux, monté en position centrale arrière et associé à une boîte manuelle à cinq rapports. Bien qu'elle soit une pure propulsion, contrairement aux futurs modèles de série qu'elle va inspirer, la Portofino impose la philosophie stylistique du cab-forward. Ce design, caractérisé par un habitacle projeté vers l'avant, des porte-à-faux réduits et un immense pare-brise, va définir l'identité visuelle de Chrysler jusqu'en 2004, notamment à travers la plateforme LH qui donne naissance en 1992 aux Chrysler Concorde, Dodge Intrepid. et Eagle Vision .

Chrysler Lamborghin Portofino - Source: https://en.wheelsage.org

Eagle Vision - Source: https://en.wheelsage.org Ranger Rover - Moretti Sporting 4 x 4 Au début des années 1970, le Range Rover exerce une hégémonie quasi absolue sur le marché naissant des tout-terrains de luxe, seulement défié par quelques modèles américains importés au compte-gouttes. Face à cette domination, le constructeur italien Moretti souhaite s'imposer sur ce segment porteur grâce à une proposition transalpine. Pour concrétiser ce projet, il s'appuie sur la base mécanique robuste de la Fiat Nuova Campagnola tout en confiant le style à son designer attitré, Dany Brawand.

Range Rover - Source: https://en.wheelsage.org Le résultat, baptisé Moretti Sporting 4x4, se présente comme une interprétation latine du Range Rover Classic. Cette parenté esthétique est frappante. Le véhicule adopte une silhouette presque identique, caractérisée par des lignes tendues, des porte-à-faux réduits et une vaste surface vitrée qui lui confère une allure statutaire. Malgré cette élégance moderne, la conception trahit une recherche d'économie via l'intégration de composants issus de la grande série, à l'image de la calandre empruntée à la Fiat 131.

Moretti Sporting 4x4 - Source : http://www.carstyling.ru Cette stratégie de rationalisation ne suffit pourtant pas à assurer le succès commercial du modèle, produit seulement à quelques dizaines d'unités. La notoriété de l'artisan italien peine à légitimer un prix de vente élevé face à une concurrence déjà solidement installée. Par ailleurs, le Sporting 4x4 arrive trop tôt. Il faut attendre l'offensive des constructeurs japonais dans les années 1980 pour que le concept de SUV se démocratise et pousse l'ensemble de l'industrie automobile à investir massivement ce créneau. Shamrock - Ford Thunderbird L'aventure commence en 1957, lorsque William Curtis, un jeune entrepreneur californien de 25 ans, parcourt l'Irlande. Frappé par la pauvreté locale, il imagine un projet audacieux pour soutenir l'économie du pays. Il s'agit de créer une voiture de luxe irlandaise dédiée à l'exportation vers les Etats-Unis. Deux ans plus tard, cette ambition prend forme avec la présentation d'un prototype de coupé deux portes à quatre places. Le design est confié à Alvin Spike Rhiando, un ancien pilote de Formule 3 qui, malgré son passé sur les circuits, manque manifestement d'expérience en esthétique automobile. Le résultat, surnommé la " T-Bird irlandaise " pour sa ressemblance avec la Ford Thunderbird, surprend par ses proportions insolites.

Shamrock - Source : https://3.bp.blogspot.com La carrosserie affiche des porte-à-faux si démesurés que l'engin évoque davantage un char de parade qu'un véhicule de série. Cette silhouette massive cache pourtant une ergonomie précaire. Le toit rigide amovible n'offre qu'une protection dérisoire en l'absence de vitres latérales. Malgré l'optimisme de Curtis, qui annonce en 1959 une production annuelle de 3 000 unités, la voiture ne trouve pas son public. Jugée trop encombrante pour les routes britanniques, mais trop petite et sous-motorisée pour les standards américains, la Shamrock s'arrête brusquement après seulement une dizaine d'exemplaires produits, scellant le destin de ce rêve.

Ford Thunderbird, 1957 - Source: https://en.wheelsage.org Renault Espace - Grancar Design Renault commercialise en 1984 la première génération de son Espace, conçue en collaboration avec Matra et fabriquée dans son usine de Romorantin. Six ans plus tard, une copie quasi conforme sort des ateliers de Grancar Design à São Paulo, au Brésil, sous le nom de Futura. Son concepteur, un certain Toni Bianco, a réalisé son étude à partir d'un modèle importé d'Espagne. A l'image de l'originale, la carrosserie se compose de fibre de verre. La motorisation provient toutefois d'une production locale. Il s'agit d'un quatre cylindres issu d'une coentreprise entre Ford et Volkswagen. 159 exemplaires auraient été produits jusqu'en 1991. De toute évidence, personne n'a sollicité l'avis de Renault dans cette affaire. Le constructeur français choisit l'indifférence diplomatique, estimant que la faible capacité de production de Grancar ne menace pas ses intérêts globaux, et qu'engager des poursuites pourrait s'avérer fastidieux et coûteux, pour un résultat incertain.

Renault Espace - Copyright

Grancar Design - Copyright Hyundai Stellar - Maserati Quattrooprte III La Hyundai Stellar fait son apparition en Corée du Sud dès 1983. Hyundai a fait appel à Giorgetto Giugiaro, d'Italdesign. Ce dernier a livré une ligne très classique et angulaire qui rappelle, dans des proportions plus modestes, le travail réalisé en 1979 pour la prestigieuse Maserati Quattroporte III. Sous cette carrosserie européenne, la Stellar cache une plateforme techniquement datée issue de la Ford Cortina et une motorisation fournie par le japonais Mitsubishi. Malgré une esthétique flatteuse pour l'époque et un équipement généreux, la voiture souffre d'un comportement routier archaïque en raison de son architecture à propulsion et de son essieu arrière rigide. Elle permet néanmoins à la marque de poser ses premiers jalons à l'international avant d'être remplacée par la Sonata.

Hyundai Stellar - Copyright

Maserati Quattroporte - Copyright Fiat 2100 Coupé Pinin Farina - Studebaker Lark Italia Coupé Frua Pinin Farina signe les lignes des berlines Fiat 1800 et 2100 commercialisées en 1959. Peu après leur lancement, le constructeur manifeste son intérêt pour une variante plus performante prenant la forme d’un coupé quatre places, dont il souhaite confier la production à un carrossier italien. Cette perspective stimule l’imagination de Pinin Farina qui dévoile sa propre interprétation au Salon de Turin la même année. Le carrossier préserve un certain air de famille avec le modèle d'origine, notamment à travers des montants minces et arqués ainsi qu'une lunette arrière galbée. Une moulure longitudinale vient rompre la fluidité du flanc, tandis que seule la calandre, ornée de longues lames horizontales, semble inutilement chargée.

Fiat 2100 Coupé par Pinin Farina - Copyright En 1960, l'importateur visionnaire Renato Bornigia charge les designers italiens Pietro Frua et Francis Lombardi de concevoir sur la base de la Studebaker Lark deux carrosseries distinctes chacun, sous forme d'un élégant coupé et d'une berline fonctionnelle. Pour ce faire, quatre châssis complets quittent les usines de South Bend, dans l'Indiana, pour rejoindre l'Italie. Chaque carrossier hérite de deux bases afin de développer ses prototypes. Si Pietro Frua sollicite d'abord la Carrozzeria Viotti, il confie finalement la fabrication des carrosserie à Italsuisse. Cette jeune entreprise genevoise est dirigée par Adriano Guglielmetti, l'un de ses anciens collaborateurs, témoignant d'une confiance mutuelle et d'une continuité dans l'approche stylistique. Au Salon de Turin 1960, Pietro Frua et Francis Lombardi exposent chacun leur vision du coupé, sous le nom de Studebaker Italia. Renata Bornigia se montre plus intéressé par la proposition de Frua, au détriment du travail de Lombardi. Pourtant, l'aventure tourne court, et le projet abandonné, pour des raisons demeurées méconnues. Si aucune filiation n'unit Pietro Frua à Pinin Farina, l'esthétique des prototypes trahit l'influence prédominante de ce dernier, révélant les courants majeurs qui irriguent alors le design automobile italien.

Studebaker Lark Italia Coupé by Frua - Source : https://www.carrozzieri-italiani.com |