|

Copyright. Ce site est gratuit et sans publicité. Je n'en retire aucun bénéfice financier. C'est le fruit d'une démarche totalement désintéressée. Si vous êtes détenteur d'un copyright non mentionné, je vous invite à me contacter. Ce fait est involontaire. Le document en question sera immédiatement retiré. Merci donc pour votre indulgence, pour ce qui n'est qu'un travail amateur. L'histoire de Matra est émaillée de nombreux prototypes, parmi lesquels la M 72 figure en bonne place. Ce véhicule de loisirs est présenté au Salon de Paris en 2000. Il se positionne à mi-chemin entre la voiture à quatre roues dotée d'une structure rassurante et la moto, dans son esprit et dans ses lignes.

Matra M72. Copyright Avec la M72, Matra a tenté de créer une nouvelle niche de marché. Le constructeur a prévu en entrée de gamme une voiture de 350 kg, avec deux places assises et une puissance à partir de 20 ch. Dans cette version, la M 72 pouvait séduire un public jeune, dès l'âge de 16 ans. Sur le prototype, le moteur de 750 cm3 offrait une plage de développement jusqu'à 100 ch. Avec ces puissances plus élevées, la M 72 était à même d'intéresser une clientèle plus mûre, qui aime rouler à moto, mais qui refuse ce choix pour des raisons de manque de confort et de sécurité, ou tout simplement qui ne dispose pas de permis moto. Il a été envisagé de diffuser la M 72 par le biais d'Internet. Cette idée est a été assez rapidement abandonnée, et Matra a préféré se concentrer sur l'ébauche d'un partenariat avec Renault pour la vente de la M 72 via le réseau au losange. Une version de 50 ch a été développée dans ce sens.

Matra M72. Copyright Matra a connu de belles années avec ses petites sportives Djet, M 530, Bagheera et Murena, avec son véhicule de loisirs Rancho, et plus tard avec la production dans son usine de Romorantin de la Renault Espace. Le vent a tourné le jour où Renault a décidé de réintégrer la production de son monospace dans ses usines. La fabrication de la Renault Avantime à Romorantin était destinée à compenser le départ de l'Espace, mais l'échec commercial de cette dernière - 8 545 voitures produites - a mené Matra dans l'impasse. Le projet M 72 était devenu bien difficile à concrétiser dans un tel contexte, et il était abandonné en février 2003. Cette même année, le site industriel Matra de Romorantin fermait. La BMW Z21 est présentée en 1995 au Salon de Tokyo. A mi-chemin entre la moto et l'auto, ce véhicule de loisirs offre toutes les garanties de sécurité d'une vraie automobile à ses occupants.

BMW Z21. Copyright Exposée au Salon de Tokyo 2003, la Daihatsu D-Bone est un prototype de petit roadster minimaliste dans l'esprit des buggies des années 70, s'inspirant toutefois du monde de la moto avec ses phares non encastrés et ses garde-boue. Elle est motorisée par un trois cylindres de 659 cm3 et 64 ch. Son poids n'excède pas 890 kg. Contrairement à la Matra M72, la D-Bone (D pour dynamique, Bone pour os) dispose de quatre roues motrices. Dommage que Daihatsu ne nous ai pas refait le coup de la Copen avec cette voiture de baroudeur !

Daihatsu D-Bone. Copyright La première voiture non dérivée d'un modèle de la General Motors à être exportée massivement par Daewoo est l'Espero de 1991, dessinée par Bertone. Quelques similitudes de style sont identifiables avec la Citroën Xantia de 1993 du même Bertone.

Daewoo Espero. Copyright

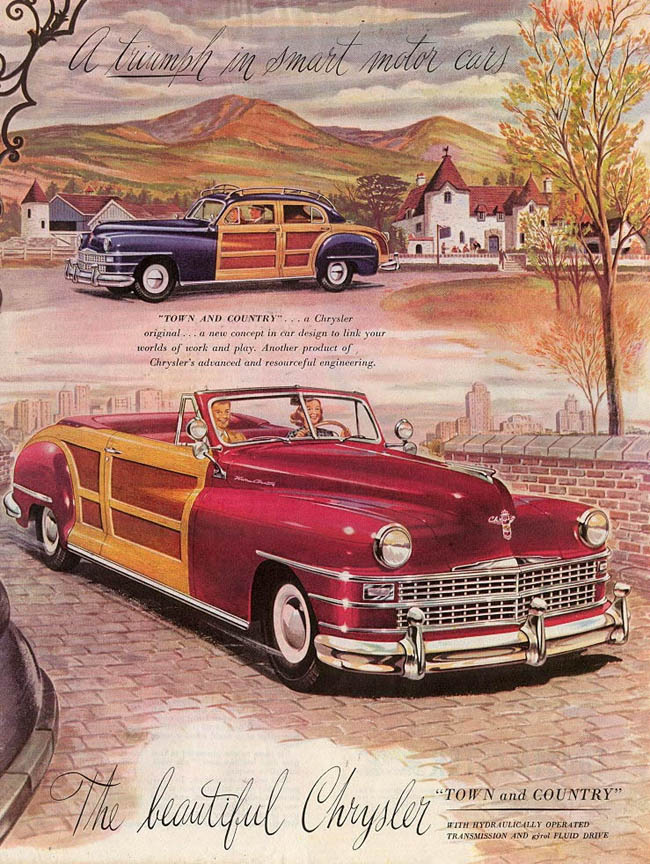

Citroën Xantia. Copyright L'origine de la Town and Country remonte au début des années 40. Chrysler se remet doucement de l'échec cuisant de l'Airflow, et s'enfonce dans un certain conservatisme sur le plan stylistique. Chevrolet et Ford ont la mainmise sur le marché des "woodies". Mais il ne s'agit encore que de véhicules à vocation utilitaire, simplement carrossés en bois.

Chrysler Town & Country 1946. Copyright Au départ, le " woodies " est destiné au milieu rural, le bois étant utilisé pour des raisons de simplicité. Au début des années 40, une clientèle aisée s'éprend de ce type d'automobile rustique et de leur esthétique " country ". Les hommes de marketing de Chrysler flairent là une niche de marché à exploiter, et surtout un excellent moyen de faire parler de la marque en manque de notoriété. Le premier " station wagon " Town and Country est présenté en 1941. Ce break est réalisé sur un châssis de Windsor, il demeure la seule carrosserie disponible avant-guerre. En 1946, la série Town and Country devient une gamme séparée, avec différents types de carrosseries : berline, coupé et cabriolet. D'objet rustique, le " woodies " s'est transformé en produit de luxe pour la bourgeoisie américaine. La version la plus emblématique est évidemment le cabriolet, que l'on a vu aux mains de nombreuses stars et célébrités de la fin des années 40. La production est artisanale et la finition très poussée. Ce type de fabrication nous ramène à l'époque glorieuse où les voitures de luxe s'habillaient chez les carrossiers pour y recevoir un habillage original.

Chrysler Town & Country 1946. Copyright Le prix de vente élevé fait du cabriolet Town and Country un objet rare et coûteux. Il est produit 1 935 voitures en 1946, puis 3 136 en 1947 et 3 309 en 1948. En 1949, Chrysler dévoile sa nouvelle gamme au style ponton affirmé. La magie a disparu. Seuls les montants demeurent en frêne. L'année 1950 marque l'arrêt définitif des " woodies " pour les quatre marques du groupe Chrysler.

Aston Martin Twenty Twenty. Copyright Giorgetto Giugiaro fait ses classes chez Fiat (1956), Bertone (1960) puis Ghia (1965) avant de fonder Ital Design en 1968. Son fils, Fabrizio Giugiaro, architecte de formation, né en 1965, s'affirme d'année en année comme le digne héritier de son père. Il intègre la société Ital Design en 1990, avant de prendre la direction de la " Division Style et Prototypes " en 1996. Depuis, il a signé plusieurs études remarquables. C'est notamment lui qui a piloté le projet de l'Aston Martin Twenty Twenty, présenté au Salon de Genève en mars 2001. Giugiaro père et fils ont eu l'idée de se demander à quoi pourrait ressembler une Aston Martin en 2020, d'où son nom.

Aston Martin Twenty Twenty. Copyright La Twenty Twenty est destinée à demeurer unique, même si Aston Martin a trouvé le projet intéressant. Bien que la démarche ne soit pas volontaire, il est tentant de considérer la Twenty Twenty comme une vision moderne de l'antique Town and Country. Néanmoins, la base mécanique est plus ambitieuse, puisque la belle est dotée du V 12 de 6 litres et 500 ch de l'Aston Martin DB7 Vantage. Les tôles en alliage léger des portes, du capot, des ailes et du couvercle de coffre sont comme fixées sur un cadre anthracite, à l'image des " woodies ", sur lesquels des panneaux en bois prennent appui sur d'épaisses structures de la même matière. Ce principe de structure apparente en aluminium a déjà été utilisé sur le concept car Structura de 1998 du même Ital Design.

Aston Martin Twenty Twenty. Copyright Une nouvelle gamme Aixam 300/400/500 est présentée en 1997, qui succède à la gamme A de 1992, qui elle-même succédait à la gamme I de 1987. Le style des séries 300/400/500 s'inspire assez nettement de celui du best-seller de Renault, la Twingo. La version 500 est plus longue que les 300 et 400, et bénéficie de quatre places assises contre deux pour les 300 et 400.

Renault Twingo. Copyright

Aixam 300/400/500. Copyright C'est en 1955 que voit le jour une toute nouvelle Bentley conçue et fabriquée à Crewe : la S1. Cette dénomination S1 ne sera attribuée que rétrospectivement pour la distinguer des S2 et S3 qui vont lui succéder. La S1 est la dernière voiture de la marque animée par un moteur 6 cylindres en ligne. Ses lignes adoucies relèguent au rang du passé ses prédécesseurs aux formes plus rectilignes. Esthétiquement, la S1 est similaire à sa cousine la Rolls-Royce Silver Cloud. La principale différence réside dans la fameuse calandre aux lignes plus arrondies que celles de la Rolls-Royce. Les stylistes de Crewe ont visé juste avec cette carrosserie stricte mais néanmoins distinguée qui va devenir le symbole d'une certaine aristocratie. Déjà à cette période, la politique commerciale du groupe est plus dirigée vers les produits estampillés Rolls-Royce. La brochure d'époque mentionne d'ailleurs sans détour que la Bentley est dessinée par les mêmes ingénieurs que ceux qui ont conçu la Rolls-Royce. La S1 cède sa place à la S2 en août 1959. La principale innovation réside dans son moteur V8 tout aluminium de 6230 cm3. Plus que l'amélioration des performances, Bentley souhaite répondre à la demande du marché américain friand de ce type de mécanique. La S3 succède à la S2 en octobre 1962. Avec ses quatre projecteurs, ses clignotants intégrés aux ailes, ainsi que sa grille de radiateur légèrement plus basse, elle présente un aspect modernisé. L'ensemble de ces retouches est toutefois destinée à faire patienter la clientèle jusqu'à l'arrivée d'un nouveau modèle.

Bentley S1. Copyright L'Austin Princess IV est le dernier modèle d'une lignée qui a débuté en 1947. Cette automobile qui se donne des airs de Bentley S1 sera produite entre août 1956 et mai 1959 à 200 exemplaires, dont 22 équipés d'une séparation intérieure. Elle est vendue six fois et demi le prix d'une modeste Austin A30. En août 1957, elle devient simplement Princess IV, ce qui lui permet d'être diffusée à la fois dans les réseaux Austin et Morris. Elle est motorisée par un 6 cylindres en lignes de 3993 cm3.

Austin Princess IV. Copyright La mode des hot-rods est née après la Seconde guerre mondiale. De jeunes Californiens privés de voitures neuves ont l'idée de transformer des modèles populaires des années 30. Une fois les ailes retirées, l'auto gagne en agressivité. L'adoption d'un gros V8 débordant de chevaux et de couple renforce le sentiment d'invincibilité de ces hot-rods. Il s'agit d'être le plus ingénieux possible tout en utilisant au maximum des pièces de série. Ensuite, il ne reste plus qu'à aligner ces engins lors de courses sur de courtes distances départ arrêté. La Plymouth Prowler - rôdeur en anglais - apparaît sous la forme d'un concept-car au Salon de Détroit en janvier 1993. L'étude de cet OVNI automobile a été confiée au centre de style californien de Chrysler. La Californie est justement le pays qui a vu naître les hot-rods, catégorie à laquelle la Prowler revendique son appartenance. La Prowler doit beaucoup à Tom Gale, alors directeur du design et vice-président de Chrysler, grand amateur de hot-rods durant ses temps de loisirs. Cette automobile permet à Plymouth d'exploiter une niche de marché vierge, où quelques amateurs aisés sont capables de se laisser tenter par un produit qui dégage une image très forte, adapté à leur demande.

Plymouth Prowler. Copyright La production débute en mars 1997 sur la même chaîne que la Dodge Viper, et la voiture est disponible dans les concessions américaines en juillet de la même année. La première série de Prowler est sagement motorisée avec un V6 moderne de 3,5 litres envoyant 214 ch aux roues arrière. Ce V6 rompt avec la tradition des hot-rods, traditionnellement équipés de V8. L'étude d'un V8 adapté à la Prowler aurait eu pour effet d'augmenter de manière trop importante le prix de vente, et de remettre en cause la rentabilité économique du projet. Sur les millésimes 1997 et 1998, la voiture n'est disponible que dans la couleur prune du prototype. En 1999, un nouveau V6 développe 253 ch. Quelques améliorations visent à améliorer le confort : meilleure insonorisation de l'habitacle, moins de vibrations, vitres électriques ... Désormais, la Prowler est proposée avec d'autres teintes. Née Plymouth, la Prowler adopte l'écusson Chrysler en janvier 2001 lors de la disparition de la marque. La Prowler a apporté un dernier sursaut à Plymouth que l'on disait déjà moribond et voué à l'extinction. Il a été produit environ 11 000 Prowler. Les difficultés à surmonter auprès de notre service des Mines national font que la voiture n'a jamais été homologuée en France, contrairement à sa soeur la Viper tout aussi fantasque.

Plymouth Prowler. Copyright La Volvo T6 Roadster Concept s'inspire sans retenue du concept réinventé en 1993 pour la Plymouth Prowler. Elle est présentée au Sema Show, le grand salon américain des équipementiers et du tuning en novembre 2005. Contrairement à ce que peut laisser supposer le long capot moteur, la mécanique - un six cylindres biturbo de 300 ch - est implantée derrière les deux sièges. L'engin a été assemblé dans l'atelier personnel d'un ancien salarié de la firme suédoise, en utilisant des pièces exclusivement issues de modèles Volvo. Le constructeur de Göteborg suédois n'a jamais été impliqué dans la conception du T6, et il a simplement eu connaissance de la présence de ce hot-rod des temps modernes après que celui-ci ait été exposé au public. Une bien belle histoire pour son concepteur Leif Tufvesson.

Volvo T6 Roadster Concept. Copyright |