|

Copyright. Ce site est gratuit et sans publicité. Je n'en retire aucun bénéfice financier. C'est le fruit d'une démarche totalement désintéressée. Si vous êtes détenteur d'un copyright non mentionné, je vous invite à me contacter. Ce fait est involontaire. Le document en question sera immédiatement retiré. Merci donc pour votre indulgence, pour ce qui n'est qu'un travail amateur. Des débuts laborieux Nous avons vu dans un précédent chapitre comment le TUB et le TUC ont ouvert la voie au nouveau type H de Citroën. Ce fut pour ces deux versions successives un coup d'essai réussi dans un contexte difficile, mais Citroën se devait d'aller encore plus loin pour répondre pleinement aux attentes de sa clientèle professionnelle, et espérer générer un meilleur chiffre d'affaires et des marges plus conséquentes. L'objectif de cette page n'est pas de rentrer dans les détails de la carrière du type H qui s'étend de la fin des années 40 jusqu'au début des années 50. Nous nous limiterons à une rapide évocation des conditions de sa naissance - la dénomination H correspond tout simplement à un code de projet, en l'occurrence le huitième dans la série -, des principales innovations qu'il a apportées, du contexte concurrentiel, de ses principales évolutions, et enfin du rôle majeur qu'ont joué les carrossiers durant sa longue existence. Au début de la guerre, Pierre Boulanger (1885/1950), patron des usines Citroën, confie à l'un de ses responsables du bureau d'études, Pierre Franchiset (1904/1995) une remise à plat du sujet TUB/TUC. Franchiset est un homme du sérail, rompu aux méthodes Citroën. Il est rapidement convaincu que l'on doit pouvoir imaginer un outil plus moderne et plus efficace que le TUB, mieux adapté aux besoins des artisans, commerçants et autres entrepreneurs. Le grand Flaminio Bertoni n'est pas sollicité sur ce projet, pas plus qu'André Lefebvre, bien trop occupé par le projet de la TPV qui doit donner naissance à la 2 CV. C'est depuis Niort où a déménagé en juin 1940 le bureau d'études Citroën que Franchiset détermine les principales caractéristiques du véhicule, à partir d'un cahier des charges sommairement rédigé par Pierre Boulanger : il doit s'agir d'un utilitaire monocoque à traction avant reprenant de nombreux éléments de la Traction, plus ambitieux que le TUB dans ses capacités, mais plus simple et plus économique de conception que son prédécesseur. Les défauts relevés sur le TUB doivent permettre d'éviter certains écueils. Le retour à Paris en 1942 des équipes Citroën procure plus de confort pour poursuivre l'étude, mais ce n'est qu'une fois l'armistice signé que Pierre Franchiset peut matérialiser son projet sous forme d'une première maquette à l'échelle 1. Celle-ci réalisée en quelques fois est déjà très proche du type H définitif. Les mensurations définitives sont adoptées, de même que le principe des tôles droites mais ondulées. Cette astuce est empruntée à l'avion de transport Junkers 52 construit en Allemagne depuis 1932, et permet de gagner en rigidité tout en faisant l'économie de kilos superflus, grâce à l'utilisation de tôles fines.

Le Junker 52 dont on devine les tôles ondulées. Copyright Mais la commercialisation du type H est immédiatement contrariée par la mise en application du plan Pons (du nom de Paul-Marie Pons, haut responsable au ministère de la production industrielle). Ce plan prévoit notamment une spécialisation des productions par constructeur, et détermine l'attribution de matières premières en conséquence. Et pour l'instant, c'est Renault (le 1000 kg), Peugeot (le DMAH) et Chenard & Walcker (le 1500 kg) qui ont le monopole de la fabrication de ce type d'utilitaire de charge moyenne. Citroën peut au mieux se consoler avec son droit de produire ses camions type 23 et 25. Ce plan Pons est sans doute utile pour éviter l'anarchie au sortir de la guerre, mais il est mal vécu par ceux qui le subissent. Chez Citroën, on ne veut pas comprendre cette privation d'entreprendre, d'autant plus que le nouveau type H n'est - selon ses concepteurs - qu'un utilitaire dérivé d'un modèle fabriqué de longue date et en grande série, la fameuse Traction. Pourquoi dès lors interdire au constructeur de Javel d'en proposer un dérivé. On sait parfaitement jouer la mauvaise foi chez Citroën, car dans les faits l'utilitaire H ne dérive que de très loin de la Traction. Il s'ensuit de longues et pénibles tractations entre le constructeur de Javel et les autorités. Les dirigeants de Peugeot, Simca et Ford, des entreprises privées en l'occurrence, soutiennent Citroën dans son combat. Moins ceux de la Régie, entreprise publique, qui se sont vu attribuer une large part du gâteau avec le 1000 kg. Finalement, le 7 novembre 1946, à l'issue d'une énième réunion de négociation, le plan Pons est assoupli, et Citroën peut enfin envisager la production de son type H. Enfin visible au Salon de Paris La présentation officielle intervient lors du Salon de Paris en octobre 1947. Sur son stand, Citroën a séparé les voitures de tourisme et les utilitaires. Même si ces derniers attirent moins les badauds, le type H rencontre tout de même un certain intérêt de la part du public. Il faut dire que Citroën a créé le " buzz " dès juillet en faisant rouler certains exemplaires de pré-série sur le Tour de France. Le dépliant ci-dessous représente encore un modèle de pré-série. Il est immatriculé 1947 RP4 (toutes les voitures immatriculées à Paris en 1947 comportent un numéro compris entre RP3 et RP9). La production effective du H ne débute qu'en juin 1948. Pourquoi ce retard à l'allumage après la présentation à Paris neuf mois plus tôt ? On peut penser que les tergiversations liées au plan Pons ont freiné Citroën dans le développement des moyens industriels adaptés à une production en grande série.

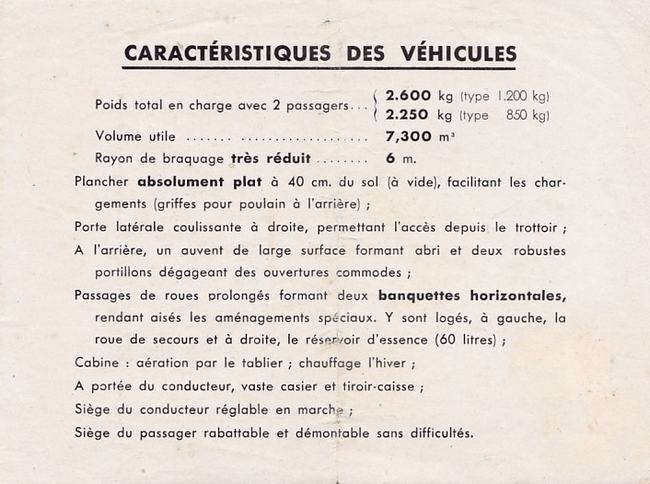

Citroën 850 kg et 1200 kg, les 4 pages du dépliant référence AC 4805 de septembre 1947. Copyright La presse spécialisée parle peu du H, préférant mettre en avant les voitures de tourisme, plus porteuses de rêves. Citroën non plus n'engage pas de dépenses inconsidérées pour mettre en avant son H. Celles-ci sont à l'image des maigres dépliants publicitaires mis à la disposition du public. Pas de grande fête pour le lancement, pas de publicité ou si peu, pas d'affiches ... Il est bien loin le temps, sous l'ère d'André Citroën, où la Tour Eiffel s'illuminait aux couleurs de la marque aux chevrons. En fait, Citroën délègue la promotion de son utilitaire à son réseau ... et aux frais de celui-ci. Les concessionnaires sont donc invités à organiser des présentations lors des foires locales, à proposer des essais aux professionnels intéressés ... Heureusement, le véhicule plaît, et bon gré mal gré, le réseau va se plier à ces nouvelles contraintes. Et cela marche, puisque les commandes affluent de toute part à l'usine de Javel. Citroën n'a dès lors d'autre choix que de s'adapter rapidement à cette demande.

Feuillet publicitaire recto verso, référence AC 4866-9-50. Copyright Quelques singularités du H Les professionnels reconnaissent l'ingéniosité et la modernité du H. Ils peuvent découvrir par le détail cette drôle de camionnette et ses multiples astuces. Il n'y a qu'à regarder sa planche de bord, simple au possible, mais sur laquelle on a pensé à aménager en son centre un tiroir de rangement (idéale pour ranger la caisse du commerçant). Aucun constructeur n'y avait songé auparavant.

Une planche de bord dépouillée, mais qui dispose d'espaces de rangement (extrait de la brochure 1960). Copyright Les sièges avant qui sont réglables longitudinalement - ce n'est pas encore très courant - sont composés d'un cadre en tube métallique et d'une toile maintenue par des sangles en caoutchouc. L'ensemble offre un confort inégalé pour un utilitaire, à un prix de revient particulièrement bas. Le même principe sera d'ailleurs repris un plus tard sur la 2CV. Une autre particularité du type H est son hayon qui s'ouvre vers le haut, et qui peut servir de protection contre les intempéries pour les commerçants ambulants. Deux portillons inférieurs qui s'ouvrent latéralement complètent le dispositif.

Citroën confie à la très imaginative maison Delpire la conception de ses brochures. Copyright Les portes avant du type " suicide " facilitent l'accès à bord. Elles ont nécessité l'implantation d'un marchepied juste devant la roue avant, une autre innovation dans le monde des utilitaires français. Et pour éviter de rayer la peinture en montant à bord, deux petites tôles de protection ont été fixées sur les rebords. Le capot moteur bascule dans sa partie avant vers le haut, ce qui facilite l'accès à la mécanique.

Delpire en fait des tonnes pour montrer l'ingéniosité du H. Copyright Petit à petit, le type H envahit les routes de France. Pour l'instant, son constructeur n'a pas vraiment besoin de pousser les ventes, la demande restant supérieure à l'offre. Curieusement, le grand public lui attribue improprement le surnom de TUB Citroën, en référence à son prédécesseur. La concurrence Citroën fait face à une concurrence relativement modérée. Le 1000 kg de la Régie est loin d'égaler en modernité le type H. Son plancher est trop haut, et son volume extérieur très important au regard de son habitabilité. Sa carrosserie métallique est montée sur un cadre en bois et sa mécanique, le fameux " 85 latéral ", est née en 1919 ! Cela ne l'empêche pas de mener une carrière très honorable jusqu'en 1965.

Renault 1000 kg. Copyright Le Q3A de Peugeot doit se contenter du bloc certes moderne de la 203, mais celui-ci ne développe que 40 ch pour ne pas brutaliser la mécanique, et avale tout de même ses 14 litres de carburant aux 100 kilomètres, pour une vitesse de pointe proche de .... 65 km/h. L'esthétique de l'ensemble paraît déjà bien désuète au sortir de la guerre, face au H bien plus innovant à défaut d'être vraiment " joli ".

Peugeot Q3A. Copyright Chenard & Walcker tente de survivre avec sa camionnette 1500 kg, avant que Peugeot ne reprenne dès 1950 à son compte sa production en la dotant du moteur de la 203, et en la baptisant D3A puis D4A.

Peugeot D4A, ex Chenard & Walcker. Copyright Dans ce contexte, le type H fait assez rapidement la différence et se constitue une clientèle d'inconditionnels, qui va en faire le leader du marché. Elle apprécie sa tenue de route, son rayon de braquage, son volume utile, la facilité de chargement et de déchargement, tant par l'arrière que par la porte latérale, etc ... Evidemment, la concurrence ne reste pas les deux pieds dans le même sabot. Au fil des ans, elle va venir chatouiller Citroën. Renault lance son Estafette en 1959, et Peugeot son J7 en 1965. En 1974, le H rencontre dans sa propre famille un nouveau venu, le C35, fruit d'un amour éphémère entre Fiat et Citroën. En Italie, il porte le nom peu poétique de 242. Mais avec sa capacité de 1800 kg, il vise plus haut que le type H. Il n'empêche qu'il lui fait de l'ombre, avec sa carrosserie moderne et ses grandes surfaces vitrées. Mais la croyance d'une clientèle fidèle contre vents et marées en la supériorité du H lui permet, malgré son âge avancé, de tenir bon, même si sa part de marché s'amenuise inexorablement.

La Renault Estafette dispose à ses débuts d'une charge utile de 800 kg. Copyright

Le Citroën C35 de 1974 et ses 1800 kg de charge utile. Copyright Les évolutions On retient sur le type H quelques évolutions esthétiques ou pratiques au fil des ans (liste non exhaustive) : - en

octobre 1948, la petite plaque Citroën disparaît sur le pare-chocs avant Sur cette illustration issue d'un dépliant de juillet 1954, la toile a disparu des côtés. Mais c'est toujours une lanterne qui éclaire la plaque arrière et des flèches font encore office de clignotant.

Tous les concurrents offrent des phares encastrés, pas le H. Même le TUB en disposait ! Cette photo extraite d'un catalogue 1970 permet de visualiser la signalisation arrière plus élaborée, la présence du pare-chocs enveloppant, les passages de roues arrière rectangulaires ...

D'année en année, le H se bonifie. Copyright Evidemment, d'un millésime à l'autre, le H n'a jamais cessé d'évoluer sur bien d'autres points techniques ou d'équipement, qu'il serait trop fastidieux de détailler ici. Une offre pléthorique De la même manière, il serait illusoire de vouloir référencer l'ensemble des versions du type H, en particulier en raison de la multitude des réalisations des carrossiers. Notez cependant qu'en dehors des versions de base, le H a mixé durant sa longue carrière différentes longueurs, avec allongement de l'empattement de 60/100/120/140 cm, et/ou du porte-à-faux de 40/60 cm, et/ou augmentation de la hauteur de 30 ou 50 cm. Ces modifications n'ont été autorisées qu'à partir du millésime 1961. C'est Citroën lui-même qui a fait homologuer ces différentes configurations, simplifiant ainsi les démarches administratives à réaliser par les carrossiers. On note dans de nombreux cas sur ces versions sur mesure comme contrepartie une réduction de la charge utile, plus rarement une légère augmentation (dans le cas par exemple des H 850 kg dont le porte-à-faux est allongé). Le H de série a lui connu différents niveaux de charge utile, de 850 kg à 1600 kg en fonction des versions. Au fil des années, différentes mécaniques ont été inscrites au catalogue, notamment le 1911 cm3 essence de 1947 à 1982 (11 CV, hérité de la Traction), le 1628 cm3 essence de 1963 à 1982 (9 CV fiscaux), le diesel Perkins de 1961 à 1964 puis ensuite le diesel Indenor jusqu'en 1982.

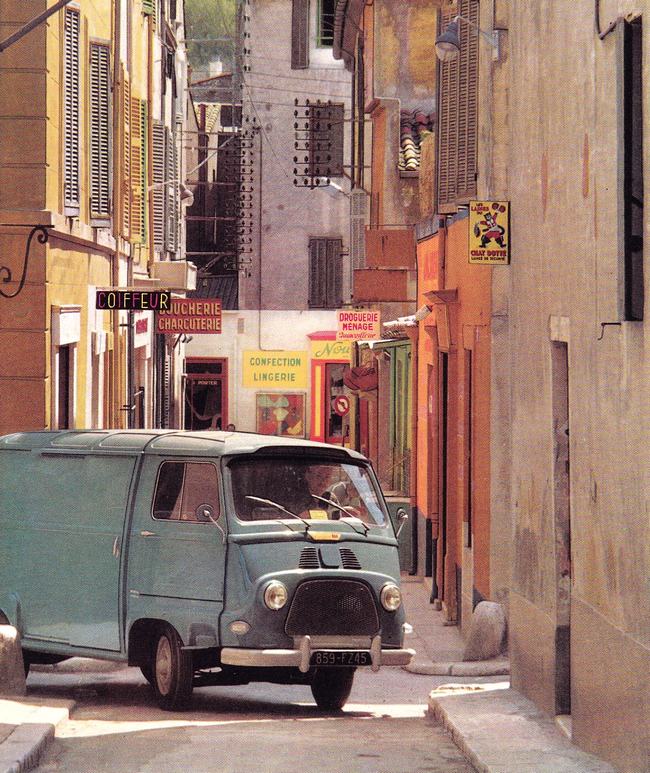

Delpire nous gratifie durant les années 60 de plusieurs brochures publicitaires consacrées au H qui n'ont rien à envier à celles imprimées pour la plus prestigieuse DS. Copyright Dès les années 60, la demande en véhicule diesel ne cesse d'augmenter, et face à son concurrent Renault qui propose la Goélette avec un moteur de ce type en provenance de chez Alfa Romeo, Citroën frappe pour 1961 à la porte du fabricant britannique Perkins. Déjà bruyant en version essence, le niveau sonore du H équipé Perkins devient encore plus élevé. Il faut attendre le millésime 1962 pour que Citroën, face aux nombreuses critiques des utilisateurs et de la presse, ne consente à améliorer l'insonorisation grâce à un meilleur calfeutrage. Le moteur Perkins monté sur le H est fabriqué en France à partir du millésime 1963. Ils est remplacé dès 1964 par un moteur Indenor. Ces multiples combinaisons de dimensions, carrosseries et motorisations ont été à l'origine de diverses appellations : H, HG, HL, HP, HPY, HT, HV, HW, HX, HY, HYV, HZ. Le suffixe DI désigne une version à moteur Perkins, et IN Indénor. Le type H n'a été proposé qu'en gris métal de 1947 à octobre 1964. Cette teinte unique laisse la place libre aux carrossiers qui peuvent faire oeuvre de fantaisie à moindres frais, avec quelques touches de couleurs. Toutefois, à partir d'octobre 1964, Citroën propose trois nouvelles teintes, contre supplément : le bleu Névé, le blanc Paros et le jaune Pastis. Au besoin, le constructeur s'adapte aux exigences de certaines sociétés publiques : jaune PTT, orange de Ponts et Chaussées, bleu EDF ...

A partir des années 60, les PTT vont à la rencontre de leurs clients dans les villages les plus reculés ou les villes nouvelles qui ne sont pas encore dotées d'un bureau de poste, ou durant l'été dans les stations balnéaires les plus fréquentées. Copyright Le H a été produit à Javel dès 1948, puis à Aulnay à partir de 1975. Sur ce nouveau site, les hommes n'ont plus à transférer les panneaux de carrosseries à la main, ni à assurer les soudures. Désormais, des robots s'en chargent. A l'étranger, on a assemblé le H dans l'usine belge de Forest (5 343 exemplaires), à Amsterdam (environ 10 000) aux Pays-Bas, et à Mangualde au Portugal. Les carrossiers Dès 1951, Citroën publie quelques documents à destination de sa clientèle afin de lui montrer de quelle manière le type H peut être adapté à tous les métiers. Il ne s'agit pas d'options proposées par Citroën, mais bien d'idées d'aménagements que l'acheteur peut être amené à faire réaliser pour tel ou tel artisan local.

Citroën suggère à sa clientèle quelques usage et aménagements pour son type H. Copyright Le magasin ambulant est au début des années 50 une nécessité dans les campagnes. La plupart des ruraux n'ont ni commerce à leur portée, ni les moyens de s'offrir une voiture pour se rendre en ville. Le congélateur ne s'est pas encore popularisé. Les épiceries ambulantes, et autres boulangers et charcutiers de campagne répondent à cette demande forte en produits de première nécessité, souvent à bord d'un type H, parfaitement adapté à cet usage.

Camionnette de l'enseigne Goulet-Turpin immatriculée dans la Marne, département d'origine de ce commerçant. Copyright Même si la culture n'est pas considérée comme un produit de première nécessité, ce type de bibliobus permet d'atteindre une population peu favorisée par l'accès à celle-ci.

Ce type H qui fait office de bibliobus permet à la culture de se répandre sur les territoires les plus isolés. Copyright Sans tarder, des entreprises de plus grande envergure regardent ce marché avec intérêt et convoitise. Et Citroën leur laisse le soin de proposer toutes sortes de carrosseries. On accepte à Javel de voir le H transformé d'une multitude de manières ... à condition toutefois de respecter quelques normes préétablies, répertoriées dans des manuels spécifiques destinés à ces carrossiers.

Cet extrait d'une publication de 1970 destinée aux professionnels répertorie les bonnes pratiques, et surtout celles à éviter absolument. Copyright Ces adaptations d'origines diverses permettent au H de lutter contre la concurrence qui n'offre pas tant de possibilités. Parfois, elles sont directement commercialisées par le biais du réseau Citroën. Cette forte activité des carrossiers intéresse Citroën à plus d'un titre. Le constructeur serait en effet incapable de répondre à une telle diversité de par le manque de malléabilité de ses chaînes. Comme déjà évoqué, cela va de la conversion réalisée à l'unité par l'artisan local aux plus grosses séries fabriquées par des entreprises mieux établies. Certains carrossiers se sont fait une belle réputation dans tel ou tel domaine. Ainsi, les magasins ambulants de Gruau à Laval sont unanimement appréciés, les minibus de Cirrus ou de La Carrosserie Commerciale à Paris, les " grands volumes " de Durisotti, les cars d'Amiot à Dinan, les H pour transport d'animaux de Heuliez, les véhicules publicitaires de Le Bastard à Rouen ou de Pourtout à Rueil-Malmaison, les aménagements de semi-remorques de Filca-France à Champagne-sur-Oise, les camions réfrigérés de Leffondré à Groslay ou de Lamberet à Vonnas, les ambulances de Carrier à Puteaux, etc ... Parmi les autres grandes maisons généralistes, il convient aussi de citer les Anciens Etablissements Ansart et Teisseire (AEAT) de Neuilly-sur-Seine, qui furent parmi les premiers à s'intéresser au H, avec l'installation de civières, de bancs ou de cloison de séparation avec le poste de conduite. Mais à peu près tous ces carrossiers ont proposé bien d'autres variantes en dehors de leurs spécialités, qu'il s'agisse d'ambulances, de camping-cars, de minicars, de corbillards, de fourgons de pompiers, de bureaux de banque, de véhicules publicitaires, etc ...

Bureau mobile allongé à destination de la CPAM du Calvados, avec mécanique 1600 cm3. Copyright

Ce n'est qu'à partir des années 70 que les camping-cars commencent à faire de l'ombre aux caravanes. Copyright

Réalisé par le carrossier Neba aux Pays-Bas en 1972, ce type H sert à la fois de véhicule de dépannage et de livraison. Copyright Le type H est l'un des best-sellers du carrossier Heuliez. Transformé pour le transport de chevaux ou de vaches, il peut aussi être adapté aux transports de moutons ou de cochons, en étant équipé d'un plancher à mi-hauteur, ce qui permet de doubler la surface utile. Plus de 12 000 type H sont sortis des ateliers de Cerizay.

1970, ligne d'assemblage chez Heuliez des bétaillères, moutonnières, cochonnières et autres vans. Copyright

Le dérivé bétaillère est inscrit au catalogue officiel Heuliez à partir de mai 1957. D'autres carrossiers comme Théault ou Chereau dans La Manche ont aussi oeuvré avec succès sur ce type d'habillage. Copyright Sur ce type H commandé à Currus par la Préfecture de Police de Paris, le porte-à-faux arrière est allongé, le poste de conduite est séparé de la cellule centrale par une baie vitrée grillagée, les passagers prennent place face à face sur deux bancs en lattes de bois.

Les " Paniers à salade " du carrossier Currus font partie du décor parisien des années 60/70. Copyright Ce dépliant montre à quel point Currus est capable de répondre à toutes les demandes : Rallongement de l'empattement et du porte-à-faux, rehaussement, transports d'enfants, petits cars, voitures magasins, voitures publicitaires, ambulances, véhicules funéraires, bétaillères vans.

Currus fait imprimer de nombreuses brochures pour promouvoir ses produits. Copyright Le Bastard jouit dès les années 50/60 d'une belle réputation dans la réalisation de véhicules publicitaires, grâce aux nombreux prix que le carrossier de Rouen a remportés sur des concours à Paris ou à Nice. Le cas échéant, il se fait assister par de grands noms du style, comme Géo Ham dans le cas présent. Sa production se développe également vers la transformation de quelques cars, ambulances et commerces itinérants.

Véhicule publicitaire Mokalux dessiné par Géo Ham pour Le Bastard. Copyright

Autre réalisation de Le Bastard dessinée par Géo Ham pour le Tour de France 1957. Copyright FILCA France (Fabrique Industrielle Légère de Camions Automobiles) installé dans le Val-d'Oise propose toute une gamme de semi-remorques adaptables au type H. Les combinés FILCA France peuvent être conduits avec un simple permis " tourisme ", et servir de camping-car, d'étal pour les commerçants ou les forains, ou encore de bureau mobile. Une fois dételé, l'élément tracteur permet à son conducteur de rentrer chez lui.

Filca France. Copyright Le H Zone bleue voit le jour en 1966 pour répondre à de nouvelles contraintes réglementaires qui limitent les dimensions des véhicules autorisés à circuler dans les centres des grandes villes. Il est 18,5 cm plus court que le modèle de série et 4,7 cm moins large, ce qui lui permet d'afficher une surface au sol légèrement inférieure à 8 m2, limite fixée par les autorités. Il est signé du carrossier SAPA de Gennevilliers (Société d'Approvisionnement de Pièces d'Automobiles).

La compacité du type H Zone bleue lui permet d'accéder au coeur de Paris. Copyright Pour obtenir ce résultat, Citroën et la SAPA ne sont intervenus que sur le dessin de la calandre et des pare-chocs, l'emplacement des feux arrière, le remplacement de la porte latérale par un rideau métallique coulissant vers le haut, et l'adaptation d'une porte arrière à deux battants sur toute la hauteur. La longueur de chargement perd 3 centimètres, par contre la charge utile demeure inchangée avec 1500 kg. Le H Zone bleue peut aussi être livré en version plateau. Produit jusqu'en 1971, il est alors remplacé par le H " zone verte " qui répond à une réglementation qui s'est assouplie en autorisant une surface au sol jusqu'à 10 m2. Fin de carrière Le type H quitte la scène le 14 décembre 1981, après avoir été produit à 473 289 exemplaires. Les dirigeants et les ouvriers organisent pour l'occasion une petite cérémonie, à laquelle est convié Pierre Franchiset. Le C35 a déjà pris la relève depuis quelques années.

Une médaille de vermeil a été fixée sur le dernier type H pour souligner sa longévité exceptionnelle. Copyright |