|

Copyright. Ce site est gratuit et sans publicité. Je n'en retire aucun bénéfice financier. C'est le fruit d'une démarche totalement désintéressée. Si vous êtes détenteur d'un copyright non mentionné, je vous invite à me contacter. Ce fait est involontaire. Le document en question sera immédiatement retiré. Merci donc pour votre indulgence, pour ce qui n'est qu'un travail amateur.

Après la débâcle financière de 1934

et de décès d'André Citroën, Michelin reprend en 1935

les commandes du constructeur de Javel. Pierre Michelin assure la présidence, Pierre-Jules Boulanger la vice-présidence. Leur priorité du moment est

de fiabiliser la berline Traction Avant commercialisée depuis quelques

mois, pour redonner confiance à la clientèle, rééquilibrer les comptes

de l'entreprise, et rembourser les créanciers. Le Tub C'est aussi à cette époque que les ingénieurs maison se voient confier l'étude d'un utilitaire qui doit reprendre la technique de la traction avant, avec une charge utile de 850 kg. Il s'agit de remplacer les utilitaires Rosalie qui disposent de cette même capacité. Pour mener à bien ce projet, on décide d'appliquer une méthode qui a fait ses preuves à Clermont Ferrand : aller à la rencontre des clients, écouter leurs souhaits, et définir un cahier des charges pertinent. C'est ainsi que sont consultés à travers la France de nombreux marchands, notamment ceux qui font de la vente en porte-à-porte en milieu rural, qu'il s'agisse de boulangers, poissonniers, épiciers ou bouchers. Chez Citroën, c'est " le service des enquêtes " qui se charge de cette besogne, en s'appuyant sur le Bottin ... Les fichiers de prospects ne sont pas encore développés à l'époque. Il en ressort que de nombreux professionnels sont demandeurs d'un engin à la charge utile limitée, suffisamment ingénieux dans sa conception, et plus pratique que les dérivés de la Rosalie.

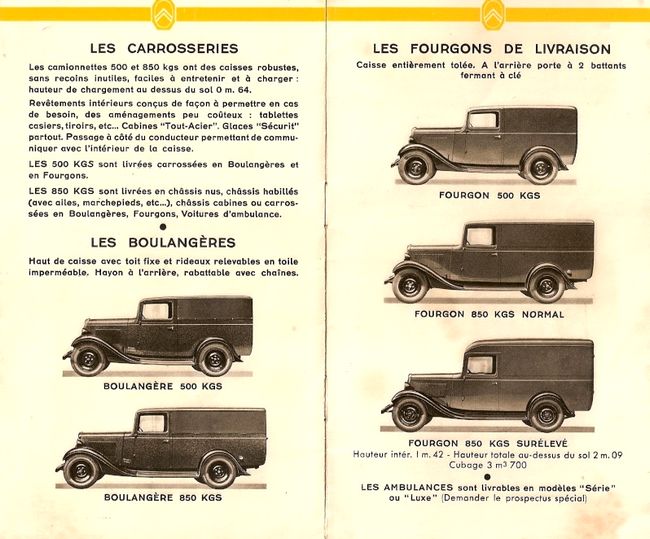

La gamme des utilitaires Rosalie 500 et 850 kg. Copyright Deux des points majeurs mentionnés sont la possibilité de passer directement de son poste de conduite vers le volume utile du véhicule sans avoir à en sortir, et de pouvoir se tenir debout à son poste de travail. Les premiers prototypes voient le jour durant l'automne 1937. Mais le programme prend du retard, la mise au point est longue et compliquée. Certains sous-traitants et fournisseurs ne tiennent pas les délais. Après quelques errements, on définit un objectif de date de commercialisation : début 1939. Le TUB (Traction Utilitaire Basse) 7 CV est finalement présenté au Service des Mines le 12 mai 1939. Conformément au cahier des charges, il se caractérise par la présence à l'avant d'un plancher assez haut pour loger la mécanique et par l'agencement d'une cabine avancée. Le principe de la traction avant libère toute la caisse de l'encombrant arbre de transmission. A l'arrière le plancher a été abaissé au maximum afin qu'une personne puisse s'y tenir debout. Les parois latérales supérieures sont en toile pour donner accès au chargement ou pour montrer le matériel ou les produits à la clientèle depuis l'extérieur. La mécanique provient de la 7 CV Traction, de même que la boîte de vitesses, le train avant, et le principe du freinage hydraulique. Certains observateurs évoquent la similitude de ligne avec les camionnettes américaines destinées à la livraison matinale du lait.

Le TUB semble s'inspirer des camionnettes US de distribution de lait. Copyright A partir d'éléments produits sur place et d'autres achetés, l'assemblage du TUB commence à Javel. La commercialisation effective intervient le 5 juin 1939. Citroën diffuse un petit catalogue publicitaire de 8 pages, référencé AC 4739, daté de 7/39, imprimé à 50 000 exemplaires. Comme prévu, quelques arguments sont exploités afin d'attirer la clientèle : la marchandise est bien visible, le client est à l'abri de la pluie sous l'auvent arrière, le plancher plat de 2,30 mètres, la hauteur utile de 1,75 mètre, la possibilité de charger à partir du trottoir par la porte latérale ou par l'arrière, celle de tourner complément dans une cour de ferme de 12 mètres de côté, l'accès au moteur depuis l'habitacle, les passages de roues à tête plate, etc ...

Citroën TUB, extraits du catalogue AC 4739 de juillet 1939. Copyright Les affaires se compliquent quand les commerciaux Citroën estiment ce véhicule invendable dans l'état, qu'il s'agisse de ceux de la direction ou de ceux travaillant dans les concessions, Il est trop cher. A 36 000 francs, il est plus proche du prix d'une 15/6 Familiale que d'une basique Traction 7 CV. Il est par ailleurs jugé laid. On va tout de même tenter d'intéresser la clientèle, en sillonnant les routes et les villages avec les premiers prototypes. Le " Service des enquêtes " avait prévu entre 10 et 20 000 ventes la première année. Pour l'instant, la production, faute de demande, est limitée à un véhicule par jour ! TAMH Mais bientôt la question ne se pose plus dans les mêmes termes. Le 3 septembre 1939, suite à l'agression de la Pologne, la Grande-Bretagne puis la France déclarent la guerre à l'Allemagne. Citroën décide d'entreprendre pour le ministère de la guerre l'étude d'un véhicule sanitaire sur la base de son TUB. Il faut sauver les meubles et amortir les investissements réalisés. Les militaires sont déjà de bons clients pour Citroën qui leur fournit des camions. Cette version médicalisée porte le nom de TAMH. Elle est présentée aux militaires qui ont en charge la gestion du parc automobile le 20 novembre 1939. Ceux-ci jugent sa mécanique trop limitée, autant avec le 7 CV du TUB qu'avec le 11 CV qui a également été monté pour l'occasion. Le dossier est refusé. Mais le 23 novembre, Citroën, au cours d'une réunion qui a réuni les principaux industriels français impliqués dans l'effort de guerre, parvient à inverser le choix initial. L'armée passe une première commande de 2000 TAMH. La production débute durant les premiers jours de février 1940. Mais l'évacuation de l'usine de Javel en juin 1940 signe l'arrêt de la fabrication de celui-ci, après 713 exemplaires assemblés. Nombre de ces véhicules sont réquisitionnés par l'occupant. On en trouvera sur le front russe. A la fin de la guerre, les quelques exemplaires survivants en France seront vendus à des particuliers par les Domaines.

Ambulance Citroën TAMH. Copyright La concurrence de Chenard & Walcker A la même époque, Chenard & Walcker installé à Gennevilliers travaille sur son propre utilitaire, selon un cahier des charges proche de celui de Citroën. Il s'agit d'un concurrent sérieux pour le TUB qui avec un 4 cylindres ne porte que 850 kg, alors que le Chenard & Walcker est capable de mouvoir 1500 kg avec un modeste deux cylindres. Ce détail a son importante pendant la guerre, période de pénurie constante, quand un litre de carburant doit être rentabilisé au maximum. La priorité n'est pas à la vitesse des transports, mais au fait de pouvoir déplacer la charge la plus importante possible en consommant le moins possible. Cet écart de charge utile se fait encore plus ressentir quand il s'agit d'équiper un de ces utilitaires avec un gazogène, ce qui réduit la capacité d'emport d'environ 200 kg. Le TUC En 1941, Citroën réagit, et demande à ses ingénieurs de plancher sur un accroissement de la charge utile du TUB. C'est ainsi que le type 11T, série UC, est réceptionné par les Mines en juin 1941. Plus connu sous l'appellation TUC, celui-ci présente les mêmes dimensions que le TUB et il n'est disponible qu'avec la motorisation de 11 CV. Le renforcement du châssis, de l'essieu et des suspensions arrière ont permis de faire évoluer le poids transportable à 1200 kg. Malgré tout l'intérêt suscité par le TUC, sa production est arrêtée en décembre 1941, après seulement 313 exemplaires construits.

Tant sur le TUB que le TUC, la porte latérale coulissante simplifie le chargement du véhicule. Copyright Le H succède au TUC A la fin de la guerre, le plan Pons régit la production automobile en France. Celui-ci ne prévoit pas que Citroën puisse assembler d'utilitaire dans la catégorie des 1000/1400 kg. Ce rôle est dévolu au fourgon Chenard & Walcker. Pourtant Citroën expose le TUC lors du premier grand salon d'après-guerre, en octobre 1946, au Grand Palais. Le public l'ignore, mais le constructeur de Javel étudie dans le plus grand secret un successeur au TUC. Cela sera le type H, discrètement dévoilé un an plus tard à Paris, sous la désignation de Camionnettes 850 et 1200 KG à traction avant. Cette présentation est permise par l'assouplissement des règles dictées par le plan Pons. De fait, la production du TUC n'a jamais été relancée après-guerre, laissant momentanément la place libre à son concurrent de Gennevilliers. Le TUB et le TUC auront finalement servi de brouillon, voire de banc d'essai pour Citroën. Avec le type H, une nouvelle aventure commence, qui ne s'achèvera qu'à l'aube des années 80. |