|

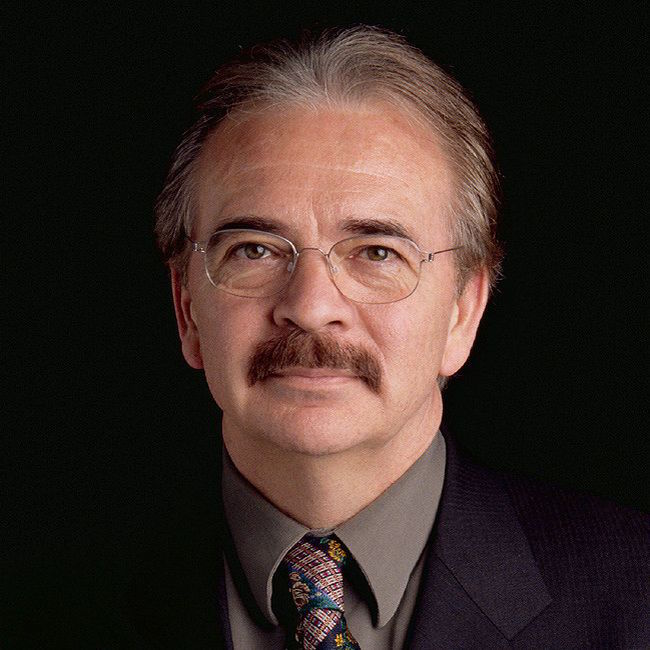

Patrick Le Quément

Copyright. Ce site est gratuit et sans publicité. Je n'en retire aucun bénéfice financier. C'est le fruit d'une démarche totalement désintéressée. Si vous êtes détenteur d'un copyright non mentionné, je vous invite à me contacter. Ce fait est involontaire. Le document en question sera immédiatement retiré. Merci donc pour votre indulgence, pour ce qui n'est qu'un travail amateur. Formation

Birmingham Polytechnique GB

Industrial Design 1945 Naissance le 4 février à Marseille. Son père Jean Le Quément est médecin militaire et breton. Il est plus médecin que militaire, et ne revêt son uniforme de lieutenant-colonel de la Légion étrangère que pour les grandes occasions. Sa mère Gladys, née Read, est anglaise, et ancienne nurse. 1956 Après le décès accidentel de son père alors qu'il n'a que 11 ans, sa mère l'envoie en Angleterre où il est accueilli par sa soeur Annick qui a épousé un Anglais et qui vit à Londres. Il passe par trois établissements scolaires différents. Elève moyen jusqu'à 12 ans, il est considéré comme un élève médiocre de 12 à 16 ans. A cette époque, les Français ne sont pas très appréciés par les Britanniques, qui les prennent comme un peuple qui s'est montré incapable de résister à l'envahisseur allemand. Ses petits camarades d'école ne ratent pas une occasion de le ridiculiser, lui le mangeur de grenouilles. Quand il rejoint la Saint Augustine's Abbey Scholl, une école privée dirigée par des moines bénédictins, le jeune homme change. Il devient un élève studieux, travailleur. Dans une ambiance très militaire, Patrick Le Quément apprend à s'endurcir, à organiser et gérer un groupe. Il réussit finalement son intégration dans un pays qui n'est pas le sien. Là où il excelle, c'est en dessin. Il remplit des cahiers de ses oeuvres, avec parfois quelques automobiles. Il a la chance d'avoir pour professeur un véritable artiste, c'est-à-dire quelqu'un qui en dehors des cours qu'il donne gagne sa vie comme peintre et illustrateur. Patrick Le Quément comprend qu'il est donc possible de faire de sa passion pour les arts un métier. Ce séjour imposé outre-Manche lui permet aussi d'appendre l'anglais, au point de le parler sans accent. Bientôt, à part son nom imprononçable chez nos voisins britanniques, il devient impossible pour ses nouveaux camarades de savoir qu'il n'est pas vraiment des leurs. En ces années 50, la vie en Angleterre reste difficile. Tout manque de confort, le chauffage est absent ou déficient, la pollution est énorme sur la capitale, les paysages sont gris, tout comme son uniforme scolaire. S'il étudie dans une école de riches, il souffre de la comparaison avec ses camarades. Il n'a pas assez d'argent de poche et il n'a pas d'autre choix que de faire durer ses vêtements. 1962 / 1966 Son coup de crayon assuré lui permet d'être admis sans difficulté au Birmingham Polytechnique GB Industrial Design. Il y a notamment pour camarade Trevor Creed, qu'il croisera ensuite durant sa carrière chez Ford. Patrick Le Quément peut bénéficier de la dernière année d'enseignement de Naum Slutzky, un ancien du Bauhaus. Il est subjugué par son talent. En marge de l'université, il effectue des stages formateurs, en 1964 dans une entreprise qui fabrique des composants en matériaux composites pour les téléviseurs, l'année suivante chez un designer allemand, Carl Votz, qui travaille notamment pour le constructeur de véhicules industriels Hanomag. Mais Patrick Le Quément est resté Français dans son coeur. Dès qu'il a son diplôme en poche, il regagne son pays natal pour y chercher du travail. 1966 Août Il épouse Monique, son amie d'enfance. Puis il recherche son premier emploi, plutôt en France ou en Allemagne. Il a suffisamment goûté de la vie anglaise pendant son adolescence pour s'en évader. Réformé du service militaire suite aux conséquences d'une blessure, il trouve un petit boulot de guide touristique dans le sud de l'Espagne. De retour en France, il sollicite une centaine d'entreprises, essentiellement dans le monde du transport, mais aussi chez des industriels d'autres secteurs sensibles à l'esthétique industrielle. Septembre Au CEI, studio parisien de Raymond Loewy, on lui propose un salaire en deçà de ses ambitions. Lors d'un autre entretien chez Sud-Aviation, il se rend compte que le poste à pourvoir n'a rien à voir avec de design. Chez Simca par contre, Patrick Le Quément se voit proposer un travail dans ses cordes. Il y est accueilli par Claude Genest, l'homme qui a succédé à Mario Revelli de Beaumont à la tête du style. Claude Genest dirige alors une équipe de sept stylistes, dont trois au style intérieur et quatre au style extérieur. Patrick Le Quément dessine toute la journée, mais il n'y a pas beaucoup de travail, le studio tourne au ralenti. Le constructeur de Poissy est en pleine mutation sous la tutelle de Chrysler. Pour l'instant, Patrick Le Quément est chargé d'imaginer de nouveaux enjoliveurs de roues pour la Simca 1200 S Coupé, une tâche peu palpitante. En fait, il passe le plus clair de son temps dans un autre studio, celui du design extérieur, dirigé par John Pinko, un dessinateur exceptionnel à ses yeux. Selon Patrick Le Quément, les quatorze mois passés chez Simca avec John Pinko ont été sa seconde université de design. Il rencontre à Poissy Jacques Nocher, styliste modeleur de talent, qu'il retrouvera chez Renault en 1987. Jacques Nocher travaillait le soir pour Matra, sur la 530. Le Quément et Pinko échafaudent différents projets pour tuer le temps. Le style de la 1100 les atterre. Ils ne croient plus du tout à ce qu'ils font chez Simca, et décident de quitter cette société pour entreprendre de nouvelles aventures. 1967 En novembre, création de l'agence " Style International Product Design " en compagnie de John Pinko. Jacques Nocher est consultant. Les bureaux sont à Saint-Germain-en-Laye. Le trio a de grandes idées. Le dessin du building qui doit abriter leurs locaux est même exécuté par leurs soins. Le Quément et Pinko cherchent des clients, mais la période semble peu propice pour une aussi petite structure. Un contrat avec Sovam apporte un peu de beurre dans les épinards. D'ailleurs, John Pinko signe la couverture du prospectus de la nouvelle Sovam 1300 GS relookée par Style International et présentée au Salon de Paris. C'est la seule voiture imaginée par le studio de design qui fera l'objet d'une production en petite série. Les révoltes étudiantes et les grèves de mai 1968 avec un blocage de l'économie mettent en péril la survie de leur petite structure.

La couverture de ce prospectus a été réalisée par John Pinko 1968 A la même époque, Duncan McRae, un des patrons du style Ford en Europe, qui connaît Pinko, cherche à renforcer son équipe après le départ de plusieurs collaborateurs en direction de la nouvelle BLMC. Bien que le poste soit situé en Grande-Bretagne où il avait juré de ne plus remettre les pieds, Le Quément accepte de venir appuyer l'équipe Ford de Dunton à partir de juin 1968. Son expérience, sa maîtrise de la langue font de lui un candidat idéal.

Au contact des Américains de Ford, Patrick Le Quément se perfectionne dans l'illustration. Copyright Ford rentre dans une période durant laquelle il va s'attacher à fusionner ses gammes britanniques et allemandes. C'est dans cette optique que voient le jour la Capri et l'Escort. Les Ford ne seront plus exclusivement anglaises ou allemandes, mais européennes. Durant son passage chez Ford, Patrick Le Quément a l'opportunité de compter sur le soutient d'une grande figure du design automobile, qui deviendra mon mentor : Uwe Bahnsen.

Patrick le Quément participa activement à la définition du style de la Capri II. Copyright Accessoirement, Patrick Le Quément enseigne au Royal College of Art de Londres, en section " Transport Design ". 1971 Patrick Le Quément est détaché en Allemagne au centre de design de Merkenich, près de Cologne, où il supervise de nombreux projets.

Patrick Le Quément, chez Ford en Angleterre au début des années 70. Copyright 1974 Retour en Grande-Bretagne pour diriger l'un des studios en charge du style intérieur. Patrick Le Quément semble en bonne place pour succéder à terme à Uwe Bahnsen qui pourrait être appelé à de plus hautes fonctions. 1976 Toujours à Dunton, il est affecté au design extérieur, métier jugé plus noble aux yeux de ses pairs. Il pilote le design extérieur avancé et le studio dévolu aux véhicules utilitaires. Il s'agit réellement d'une promotion, et Patrick Le Quément se voit auréolé du titre de " design executive ". L'un des programmes qu'il est appelé à superviser est celui du remplacement de la Ford Corcel produite au Brésil. Bien que basé en Europe, Patrick Le Quément réalise durant ses années chez Ford de nombreux séjours aux Etats-Unis, au Brésil, en Australie et au Japon où le géant américain est le premier actionnaire de Mazda.

Ford Corcel, 1978. Copyright L'esthétique des véhicules industriels ne passionne pas les designers. C'est encore à cette époque un domaine où les stylistes jouissent d'une certaine liberté d'expression, l'impact du style sur les ventes étant considéré comme secondaire. C'est donc sous son contrôle que naît le nouveau Ford Cargo, qui innove en de nombreux points : ergonomie, vitres latérales de cabine, lignes harmonieuses et aérodynamiques, etc ... Ces qualités lui valent le titre de " Truck of the year " en 1981.

Ford Cargo, Truck of the year 1981. Copyright 1979 Les aller-retour sont incessants entre l'Angleterre et l'Allemagne. Cette fois, le designer pose ses valises Outre-Rhin où il assiste Ramon (dit Ray) Everts à la direction du design extérieur. Uwe Bahnsen envoie Patrick Le Quément suivre les cours de " business administration " au Danbury Management Centre.

Uwe Bahnsen, Patrick Le Quément et Ramon Everts en 1981 - Source : L'Automobile Magazine 1981/82 Patrick Le Quément est admis comme "Fellow of the Chartered Society of Designers ", signe de reconnaissance par la profession. Son travail sur le Ford Cargo a fait forte impression dans le milieu. Il succède à Ray Everts, et est en charge du design extérieur de la gamme européenne. Sous l'autorité d'Uwe Bashsen, il devient directeur du style chez Ford à 36 ans, le plus jeune à ce poste de toute l'histoire de l'entreprise. Il y poursuit un dépoussiérage de l'image ultra-conservatrice du constructeur. C'est l'époque de la Probe 3 présentée au Salon de Francfort en 1981. Cette voiture est destinée à tester les réactions du public, en laissant apparaître les formes de la future Sierra qui sera présentée à Paris en 1982. On tend à l'oublier, mais la Sierra marque alors une rupture de style majeure dans le milieu automobile européen. Elle brise le conservatisme de la Taunus, et offre une image moderne à la marque, à mille lieues de son classicisme habituel incarné par les Escort, Taunus et Granada. Sur le plan aérodynamique, contrairement à ce que le style osé de la Sierra peut laisser croire, le cx est identique à celui d'une banale Renault 18 GTL. Mais ce bio design ne sera qu'une mode éphémère, qui conduira à une impasse. Ford comme ses confrères reviendra assez rapidement à des formes plus consensuelles, quitte à greffer un coffre traditionnel sur la Sierra.

Le dessin de la Ford Probe III fut transposé sans grande modification sur la Sierra de série. Copyright Patrick Le Quément déclarait au mensuel l'Automobile en août 1987 : " Avant la Sierra, l'image Ford était déplorable ! Aujourd'hui, on peut en mesurer les effets. Même si une belle voiture intelligente ne suffit pas à masquer un moteur qui n'est pas à la hauteur. En fait, la Sierra a très certainement marqué le départ des lignes plus fluides par rapport aux réalisations de certains carrossiers italiens comme Giugiaro ... En fait, c'est un peu ma philosophie, la véritable innovation est de provoquer les tendances et non pas de les suivre ... " Notons que Le Quément et Uwe Bahnsen supervisaient le dessin de la Sierra au moment où la Régie faisait appel à Giugiaro pour débuter le projet de la future Renault 21.

Patrick Le Quément en 1983. Il est alors " chief designer " du Design Zentrum chez Ford Allemagne. Copyright 1985 En 1985, on lui doit le dessin de la Ford Scorpio qui remplace la Granada. Lorsque les stylistes de Ford ont entrepris le programme Scorpio sous la direction de Patrick Le Quément en novembre 1979, ils avaient pour consigne d'oublier l'élégance rigide installée par la Granada. Il en est résulté une voiture à l'aérodynamisme tapageur, avec un mariage de volumes mous et de plans plus nets. Le Scorpio a résolu l'habituel dilemme entre bicorps et tricorps en reprenant le principe du hayon brisé. Le dernier projet dont Patrick Le Quément s'est occupé chez Ford est la deuxième mouture de la Sierra Cosworth en version trois volumes.

Ford Scorpio. Copyright Un voyage aux Etats-Unis en juin 1985 lui permet de mieux appréhender les rouages de cette grande maison qu'est Ford, avec ses luttes d'influence, ses pièges à éviter, sa dimension planétaire ... Patrick Le Quément qui pouvait prétendre au poste de vice-président en charge du design au niveau européen en remplacement de Uwe Bahnsen comprend que la place va lui échapper. Il démissionne après trois mois passés Outre- Atlantique. C'est à ce moment-là qu'il se rapproche de la direction de Volkswagen. Patrick Le Quément reconnaît que Ford a été une formidable école pour lui, mais aussi pour bien d'autres designers. Les ex-Ford pullulent chez plusieurs constructeurs. Il y a participé à de nombreux projets, et c'est là qu'il a vraiment terminé ses classes de designer. Après avoir " taillé des crayons " chez Simca, c'est aussi chez Ford qu'il est devenu un véritable manager. 1985 à 1987 Quand il change d'entreprise, Patrick Le Quément s'abstient de reprendre les idées développées chez ses précédents employeurs. C'est selon lui le problème des carrossiers italiens qui vendent des styles tout faits, pouvant aller aussi bien à une Mitsubishi qu'à une Volkswagen. Il préfère s'adapter à chaque nouvelle situation, comprendre la philosophie des produits de la marque qui l'accueille, avant de développer de nouvelles idées. Son ambition est désormais de prendre la direction du design pour l'ensemble du groupe Volkswagen, mais pour l'instant, le poste est occupé par Herbert Schäffer. Patrick Le Quément apprend par nécessité l'allemand. Pour cela, il va jusqu'à s'immerger au sein d'une famille. Quelques mois après son arrivée en Allemagne, il crée à Düsseldorf le " Stratégic and Advanced Design Center ". Il parvient à convaincre la direction générale de faire de Seat, constructeur espagnol récemment intégré au groupe VAG, une vraie marque automobile avec une image bien à elle, et non un simple sous-traitant capable de produire à bas coût des Polo ou des Golf. Extrait de l'Automobile Magazine N° 494 d'août 1987 : " J'ai signé pour VW. Ce fut une expérience très enrichissante ! J'ai eu le temps de voir les choses avec une perspective différente, et ce, pendant deux ans. Le stress était minime, j'étais entouré d'une équipe superbement efficace et j'avais carte blanche ! "

Patrick Le Quément en compagnie de deux de ses collaborateurs à Düsseldorg. Copyright Carl Hahn, patron du groupe, a toujours l'intention d'installer Le Quément à la direction du style de VW, Audi et Seat dès le départ de Herbert Schäffer. Mais Le Quément se lasse d'une situation complexe et des luttes intestines, et donne sa démission. Cela contraint Schäffer à prolonger son mandat d'une année avant d'être remplacé par Harmut Warkuss. Le Quément a entre temps été contacté par un chasseur de têtes mandaté par BMW. Le poste de responsable du design est vacant. Un rendez-vous est pris avec le président du directoire du constructeur bavarois. En avril, alors qu'il travaille à son bureau de Düsseldorf, sa secrétaire lui passe une communication. L'interlocuteur, un français, dit qu'il s'agit d'une affaire personnelle. A l'autre bout du fil, une conversation est entamée avec François Wasservogel, chargé de la prospective chez Renault. La Régie est à la recherche d'un nouveau directeur pour son style, lui dit son correspondant. Le Quément reste dubitatif. A de très nombreuses reprises, il a essayé de rentrer chez le constructeur français. En vain à chaque fois. Et maintenant qu'il y a renoncé, c'est de chez Renault que vient l'appel. Il apprend que le directeur du style, Gaston Juchet, a demandé et obtenu de pouvoir partir en préretraite. Le Quément est à la fois recommandé par Gaston Juchet et par l'homme qu'il avait rencontré à Poissy, Jacques Nocher. Cette fois, il n'est pas question de rater cette opportunité. Le designer français annule son rendez-vous chez BMW. 1987 Renault, en panne d'inspiration, avait recours à des consultants extérieurs comme Marcello Gandini (Super 5) ou Giorgetto Giugiaro (R 21, Medallion). Le style était installé dans des locaux d'une banalité affligeante. La Régie avait perdu une large part de son autonomie créative. Rien dans l'organisation maison qui était devenue archaïque n'avait vraiment changé depuis 1961, date de la création du style Renault comme service du bureau d'études. La mission de Patrick Le Quément est de reprendre les choses en main, d'apporter plus d'audace dans le design des produits de la Régie. Pour l'instant, il prend ses marques dans l'ombre de Gaston Juchet. Il passe ses journées à regarder et à écouter. Jacques Nocher, qui restera directeur adjoint avec Patrick Le Quément, lui fait gagner beaucoup de temps pour la compréhension de la structure de l'entreprise, et lui fait découvrir les hommes qui la composent. 1988 Le Quément impose ses propres conditions, en demandant que la direction du design soit directement rattachée à la direction générale, ce qui est loin d'être l'usage chez les autres constructeurs généralistes. L'ancien style Renault fait désormais place à la Direction du Design Industriel. Patrick Le Quément marque un changement significatif dans la manière d'appréhender le style. Le travail qui consistait à habiller ce qui était imaginé par les concepteurs se transforme en design. Le designer devient présent et actif tout au long du processus de conception du produit. Le Quément s'attache à ce qu'une Renault soit facilement identifiable comme étant une voiture de la marque. Pour le style extérieur, le studio de Nanterre est piloté par Jean François Venet, celui de Rueil Malmaison par Michel Jardin. Pierre Stroppa règne sur le style intérieur, tandis que Jean Paul Manceau est responsable de la diversification (utilitaires, véhicules industriels et agricoles). Petit à petit, Patrick Le Quément va étoffer ses équipes. De 126 personnes à son arrivée, le design va vingt ans plus tard employer près de 400 personnes. A ce niveau, tout se conçoit en interne, sans consultation extérieure. Il recrute de nombreux designers d'origine étrangère. Leur vision extérieure les rend plus sensibles aux spécificités de notre culture et aux possibilités d'exploitation qu'elle offre en matière de design. Pour Le Quément, le renforcement du design avancé constitue une priorité. Il ne s'agit plus de concevoir comme par le passé des véhicules de sécurité (BRV de 1974) ou de recherche de formes aérodynamiques (Eve en 1980, Vesta en 1982), mais bien des véhicules qui puissent faire rêver le public. Ces engins doivent aussi permettre de tirer l'image de Renault vers le haut, afin d'attaquer le quasi monopole des grosses berlines allemandes. Le premier concept de l'ère Patrick Le Quément dont la réalisation a été lancée en janvier 1988 est présenté au Mondial de Paris en octobre. Il porte le nom de Mégane. Tout juste arrivé dans l'entreprise, Patrick Le Quément n'en a toutefois pas été le maître d'oeuvre.

Renault Megane, Paris 1988, V6 Turbo 250 ch, design Jean-François Venet. Copyright La première réalisation de série supervisée par Patrick Le Quément n'est pourtant pas vraiment une réussite esthétique. Il s'agit de la 21 bicorps de 1989, qui associe le dessin original particulièrement réussi de Giugiaro avec un arrière doté d’un hayon.

Renault 21 cinq portes, ou la difficulté de greffer un hayon sur une élégante berline quatre portes. Copyright Patrick Le Quément doit quoi qu'il en soit assumer l'héritage de ses prédécesseurs, et défendre auprès de la presse des modèles qu'il n'a pas initié. La Renault 19 (1988), la Clio (1990), l'Espace II (1991) et même la Safrane (1992) font partie de ces automobiles. 1990 Une partie de la Direction du Design Industriel quitte Rueil Malmaison pour Boulogne Billancourt, dans des locaux réhabilités sur l'emplacement d'anciens ateliers de l'usine Renault. Le design Renault peut enfin s'épanouir dans un environnement clair et coloré. Jusque dans les années 80, les concept cars européens étaient pour l'essentiel un domaine réservé aux carrossiers italiens. Patrick Le Quément souhaite faire évoluer cet état de fait. Ses équipes vont présenter dès le début des années 90 à intervalles réguliers des véhicules innovants, parfois privilégiant la fonctionnalité, d'autres fois le rêve avec des réalisations plus libres. Il est vrai que du côté de chez Peugeot, on n'a pas attendu la Régie. Les Quasar (1984), Proxima (1986) et Oxia (1988) ont eu un impact significatif sur l'image du constructeur Sochalien. 1992 Louis Schweitzer prend la succession de Raymond Lévy à la tête de Renault. Le nouveau PDG suit les préconisations de Patrick Le Quément et sa vision audacieuse du design. La Twingo arrive sur le marché. Ce projet a déjà une longue histoire derrière lui, mais il n'avait jamais été mené à terme pour diverses raisons. Patrick Le Quément l'exhume et décide de reprendre son développement.

Le dessin de la Renault Twingo a été réalisé par Jean Pierre Ploué pour le design extérieur et par Gérard Gauvry pour le design intérieur. Copyright 1995 Patrick Le Quément ajoute à sa casquette de directeur du design celle de directeur de la qualité. Louis Schweitzer est persuadé que le style est étroitement lié à la qualité dans les motivations d'achat. La charge de travail est considérable pour le designer, et ce cumul des fonctions difficile. Par la force des choses, son implication dans le design perd de son intensité. Au cours des années 90, Renault cartonne en F1. Cette gloire doit pouvoir rejaillir sur un modèle commercialisé sous le label Renault Sport. Il n'est toujours pas question de ressusciter la marque Alpine, même si le Spider est produit à Dieppe, usine historique d'Alpine, à 1726 exemplaires entre 1996 et 1999.

Avec le Spider naît une nouvelle marque, celle de Renault Sport. Ce choix semble paradoxal quand on connaît le prestige lié au nom Alpine. Copyright Patrick Le Quément, qui fait partie du jury du concours d'élégance de Bagatelle, donne au public la primeur de l'une de ses créations avant même le Salon de Francfort. Il s'agit de l'Initiale, qui a la volonté de représenter la tradition du luxe à la française.

Renault Initiale, 1995. Copyright Le 18 juillet, la Régie Nationale des Usines Renault se mue en Renault SA. L'état Français est toujours propriétaire de 44,2 % du capital. 1996 D'année en année, la gamme Renault évolue. En 1994, la Laguna succède à la 21. L'année suivante, la Mégane remplace la 19, et en 1996 l'Espace III relaye l'Espace II. Renault crée au Salon de Paris l'évènement en présentant une nouvelle carrosserie inédite pour la Mégane, celle d'un monospace compact, dénommé Scénic. Patrick Le Quément prend de court l'ensemble de ses concurrents, notamment Citroën qui ne réagira qu'en 1999. Les ventes de cette pionnière vont dépasser toutes les prévisions.

La Renault Mégane Scénic est le premier monospace compact à connaître un succès indiscutable. Copyright 1998 Cela fait cent ans que Louis Renault a fabriqué sa première voiture. Au Mondial de Paris, le concept car Velsatis s'inscrit dans la continuité du prototype Initiale, et prêtera le dessin si caractéristique de sa lunette arrière à la seconde génération de Mégane qui verra le jour en 2002.

Giorgetto Giugiaro et Patrick Le Quément aimaient à échanger leurs impressions et points de vue lors des grands salons. Copyright 1999 En février, Renault présente dans les sous-sols du Louvre à plusieurs journalistes une voiture d'une nouvelle espèce, totalement inconnue jusqu'alors : un coupé monospace, baptisé Avantime, imaginé en collaboration avec Matra. Le modèle définitif est exposé à Francfort la même année, pour un lancement commercial retardé à février 2001. On ne peut dénier à Renault le courage de s'être lancé sur une piste inexplorée. Hélas, cette prise de risque s'est conclue par un échec commercial pour l'Avantime, et la fin de toute production automobile chez Matra à Romorantin, qui avait hérité de sa construction, sans envisager la moindre échappatoire en cas d'échec. 8557 exemplaires ont été assemblés en deux ans, qui font de nos jours le bonheur de quelques collectionneurs avisés.

La Renault Avantime, qui a depuis prise sa revanche dans le milieu des amateurs de " youngtimers ". Copyright Renault et Nissan s'unissent en mai 1999. Carlos Ghosn et Louis Schweitzer commandent à Patrick Le Quément un audit sur le constructeur japonais, dont l'objectif est de comprendre comment cette firme plutôt innovante par le passé à réussi en quelques années à sombrer dans la banalité. C'est une occasion inespérée pour Patrick Le Quément de passer le relais à Pierre Poupel à la Direction de la Qualité. Ainsi, il peut désormais de nouveau se concentrer exclusivement au métier qu'il aime avant tout, celui du design. Sa première mission est de redonner au style Nissan l'autonomie qu'il a perdue. Shiro Nakamura est recruté pour mener à bien cette mission, et pour mettre en chantier de nouveaux projets dans le cadre du " revival plan " initié par Carlos Ghosn. Sous l'égide de Patrick Le Quément, les échanges de designers entre Renault et Nissan deviennent monnaie courante. Le Nissan Murano de 2002 ou l'Infiniti FX 45 de 2003 illustrent parfaitement ce renouveau.

L'Infinity FX 45 de 2003 possède un style reconnaissable entre mille, à mi-chemin entre le coupé et le SUV. Il fut surtout diffusé en Amérique du Nord. Copyright Le 11 mars, Renault acquiert 51 % du capital de Dacia, et s'installe dès septembre aux commandes de la société roumaine. Louis Schweitzer annonce son projet de voiture à 5000 euros. La participation de Renault dans Dacia atteint 80,1 % l'année suivante.

Patrick Le Quément et Uwe Bahnsen à la fin des années 90. Copyright 2000 Renault inaugure un nouveau studio de design à Barcelone dirigé par Thierry Métroz. L'objectif est de concevoir l'avenir librement dans cette ville bouillonnante de créativité, d'apporter des réponses personnelles sur les différents projets de Renault, sans tomber dans le conformisme ambiant. La deuxième génération de Renault Laguna est présentée au Mondial de Paris en octobre.

Renault Laguna II, produite en 2 180 750 exemplaires de 2001 à 2007. Copyright En septembre, Renault devient propriétaire de 70,1 % du capital du coréen Samsung. 2001 La Velsatis est présentée à la presse en mars. Patrick Le Quément n'est pas très à l'aise lors de cette journée pour défendre un style singulier qu'il n'a pas maîtrisé. Lors du développement de ce haut de gamme, le designer avait en effet un emploi du temps essentiellement dirigé vers sa fonction de responsable de la qualité. Il a raté quelques rendez-vous importants lors de la définition du style, et le projet a surtout été mené à bien par la Direction du Produit, plus forte à ce moment-là que celle du design. Dans l'esprit du public, la Velsatis reste cependant une création de Patrick Le Quément. Ce dernier avait plutôt imaginé un haut de gamme Renault ressemblant au concept car Initiale.

Renault Velsatis, un échec pour Renault avec seulement 62 201 voitures fabriquées de 2002 à 2009, contre 310 000 Safrane et 779 687 Renault 25. Copyright 2002 Le recours à des systèmes de création numérique permet de répondre à un marché de plus en plus avide de nouveautés, et il est impératif de raccourcir le temps de conception des nouveaux modèles. Grâce à ces nouvelles techniques, on est désormais capable de faire évoluer sur écran dans un milieu naturel (ville, autoroute, campagne ...) une voiture qui n'existe pas encore physiquement. On peut ainsi mieux appréhender la qualité des volumes et la justesse des proportions. Les délais et les coûts de développement s'en trouvent considérablement réduits. Au Mondial de Paris, deux nouveaux modèles font leur apparition. Ils confirment le renouveau du style chez Renault. Il s'agit de la Mégane II et de l'Espace IV.

La Mégane II se singularise par le dessin original de sa lunette arrière, emprunté au concept car Velsatis de 2008. Copyright

Cette nouvelle génération de l'Espace est désormais produite par Renault à Sandouville, et non plus par Matra. La tôle d'acier remplace les matériaux composites. La Mégane et l'Espace présentent une cohérence de style qui permet de les identifier clairement comme étant des Renault. Copyright 2004 C'est l'année de l'envol pour la Logan produite en Roumanie. D'après un cahier des charges présenté par Patrick Le Quément, c'est le dessin du designer Benoît Jacob, déjà auteur du Spider Renault et du concept car Fiftie, qui a été retenu. La nécessité de maintenir un prix de revient bas n'a permis aucune fantaisie sur la planche à dessin. Le succès, immense, inattendu, sera au rendez-vous. La Logan devient en peu de temps une voiture mondiale, vendue soit sous la marque Dacia, soit sous la marque Renault. Contre toute attente, elle bénéficie même d'un accueil enthousiaste en Europe de l'Ouest, surtout en France. La gamme se développe rapidement, avec le break MCV en 2006 puis la Sandero en 2007. Le style de celle-ci, moins sévère que celui de la berline Logan, a été défini sur écran dans le studio de Barcelone. Avec la gamme Dacia, Renault a arrêté un mouvement sans fin, celui de la sophistication des produits à l'infini. Une large part de la clientèle voulait retrouver une automobile simple, sans technologie de pointe coûteuse à réparer en cas de défaillance, et sans gadget inutile.

Le break Dacia Logan MCV, plus équilibré que la berline, tel qu'il fut produit de 2006 à 2012. Simplicité rime ici avec succès commercial. Copyright 2005 Carlos Ghosn remplace Louis Schweitzer aux commandes de Renault. Il présente un plan de relance pour le groupe, baptisé " Contrat 2009 ". Celui-ci prévoit notamment une imposante offensive sur le plan du produit avec le lancement de pas moins de 26 nouveautés sur les quatre années à venir. Autant de travail pour les designers ... Patrick Pélata est en France le bras droit de Carlos Ghosn. Pélata porte un oeil critique sur de design tel que le définit Patrick Le Quément. Il est inquiet face à ce département design trop bouillonnant, trop indépendant. Le courant ne passe pas très bien entre les deux hommes. 2007 La Twingo II remplace le modèle original. Il est difficile de succéder à un modèle devenu un classique à l'image de la 4 L ou de la Renault 5. La nouvelle venue présente un style neutre, qui ne choque personne mais ne séduit pas grand monde. Le principe du petit monospace est abandonné. Alors que la Twingo I avait vécu quinze ans, la Twingo II s'effacera en 2014 après sept années de commercialisation.

Les fidèles de la première génération de Twingo ne trouvèrent pas tous leur bonheur dans ce nouveau modèle, qui n'avait plus de Twingo que le nom. Copyright La troisième génération de Laguna lancée en octobre ne fait pas mieux. Le segment des berlines familiales moyennes est en perte de vitesse face aux monospaces. Son style paraît inutilement compliqué est sans aucune grâce.

Renault Laguna III. Copyright 2008 Le Koleos est lancé à contre-courant en 2008, alors que l'engouement du public s'est calmé pour ce type de véhicule, et que son style ne fait pas l'unanimité. Il s'agit plus d'une Samsung rebadgée que d'une véritable Renault.

On peine à discerner une identité Renault au Koléos, qui ne parvient pas vraiment à convaincre en France. Fabriqué par Samsung en Corée, il rencontre plus de succès à l'étranger. Copyright Lancée la même année, la Mégane III n'a pas l'audace de la précédente version, en particulier dans sa version berline. Un certain conservatisme tend à refaire surface, et on a l'impression que cette voiture pourrait porter n'importe quel écusson. Seul le coupé présenté à Genève en mars 2009 en met vraiment plein la vue, surtout dans ses versions Renault Sport.

Megane III, un style trop international, sans réelle identité ? Copyright Carlos Ghosn demande à Patrick Le Quément de préparer sa succession. Il doit faire deux propositions, l'une émanant de l'équipe en place, l'autre venant de l'extérieur. Alors que Thierry Métroz est désigné comme le candidat maison, c'est finalement Laurens Van den Acker qui est retenu. Le passage de relais s'organise entre les deux hommes courant 2009. Après son départ de Renault, Patrick Le Quément créé l'agence " Patrick Le Quément Consulting ", et se fait remarquer par ses créations dans le domaine ... naval. Avec le recul du temps, ce que Patrick Le Quément considère comme étant sa plus grande réussite professionnelle, ce n'est pas telle ou telle voiture, tel ou tel concept car, mais bien la mise en place chez Renault d'une nouvelle organisation du design, d'une nouvelle logique d'études, de nouvelles relations avec les services de conception technique. Tout ce qu'il a pu faire avant chez Renault, chez Simca, Style International, Ford et Volkswagen a contribué à sa formation. Mais c'est chez Renault qu'il déclare avoir vraiment donné le meilleur de lui-même. Patrick le Quément est passé du stade de designer à celui de manager. Mais lui arrivait-il encore de dessiner durant sa période Renault ? Officiellement non. Mais dans les faits, il n'a jamais cessé de crayonner, au cours des réunions avec ses proches collaborateurs par exemple. Sa secrétaire personnelle peut en témoigner, elle qui récupérait ses croquis oubliés aux dos des notes de service. Nous concluons ce dossier par une présentation illustrée des principaux concept cars nés sous la direction de Patrick Le Quément. Pour chaque véhicule, le nom du responsable du design extérieur est précisé, même s'il s'agit évidemment d'un travail d'équipe, et que d'autres personnes ont mené à bien le design intérieur, le choix des couleurs et matières, la réalisation et bien évidemment la direction du projet en lui-même.

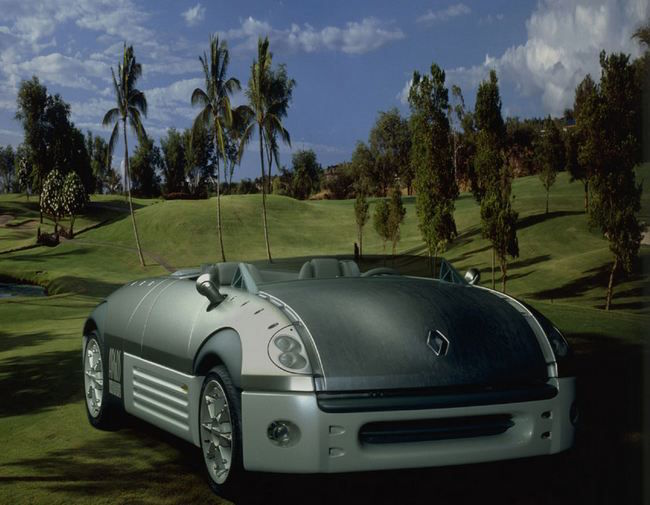

Renault Laguna, Paris 1990, 4 cylindres turbo 2 litres, 210 ch, design extérieur Jean-Pierre Ploué qui n'a alors que 26 ans. Ce roadster semble évoquer le souvenir de la marque disparue Alpine. Copyright

Renault Scénic, Francfort 1991, 4 cyl. 2 l. 150 ch, design extérieur Anne et Gérard Asencio. Ce concept car s'inscrit dans le nouveau thème développé par Renault, celui des voitures à vivre. La concrétisation en série interviendra avec la première génération de Mégane Scénic en 1996. Copyright

Renault/Matra Zoom, Paris 1992, moteur électrique, design extérieur Stephane Solbach (Matra) . Copyright

Renault Racoon, Genève 2003, V6 de 262 ch, design extérieur Mark Walters. Copyright

Renault Argos, Genève 1994, 4 cylindres 1239 cm3, design extérieur Jean Pierre Ploué. Patrick le Quément voulait évoquer le Bauhaus à propos de l'Argos. Chez Audi, le designer Thomas Freeman s'en inspira pour dessiner la première génération de TT en 1998. Copyright

Renault Ludo, Paris 1994, 4 cylindres 1239 cm3, design extérieur Christophe Dupont. Copyright

Renault Modus (à gauche), Paris 1994, hybride électrique diesel, design extérieur Stéphane Guarda. Copyright

Renault Laguna Evado, Genève 1995, pour habituer le public aux lignes du futur break Laguna. Copyright

Renault Initiale, Paris 1995, V10 3,5 litres de 392 ch, design extérieur Florian Thiercelin. Ce à quoi aurait pu ressembler une très belle Velsatis. Copyright

Renault Fiftie, Paris 1996, 4 cylindres 1169 cm3 60 ch, design extérieur Benoît Jacob. Ce concept car s'inscrit dans la mouvance postmoderne qui s'est installée à la fin des années 80, initiée par Nissan et sa Be-1 en 1985. Copyright

Renault Pangeo, Genève 1997, motorisation GPL / électrique, design extérieur João Ornelas. Copyright

Renault Zo, Genève 1998, 4 cylindres 2 litres 135 ch, design ext. Anne Asencio & Stéphane Guarda . Copyright

Renault Velsatis, Paris 1998, V6 3 litres 210 ch, design extérieur Florian Thiercelin. Copyright

Renault Avantime, Genève 1999, V6 3 litres 250 ch, design extérieur Thierry Métroz. Copyright

Renault Koleos, Genève 2000, motorisation hybride 170 ch, design extérieur David Durand. Copyright

Renault Modus 2, septembre 2000, motorisation hybride électrique et 4 cylindres, il s'agit d'un prolongement du projet Modus de 1994, design extérieur : Gernot Bracht. Copyright

Renault Operandi, septembre 2000, motorisation hybride électrique et 4 cylindres, réflexion sur le thème d'une utilitaire léger. Copyright

Renault Talisman, Francfort 2001, V8 Nissan 4,5 litres, design extérieur Stéphane Janin. Ce concept car symbolise la nouvelle alliance de Renault et Nissan. Il est présenté à une date malheureusement restée historique, le 11 septembre 2001, journée d'avant-première du Salon de Francfort. Copyright

Renault Ellypse, Paris 2002, 4 cyl. turbodiesel, 100 ch, design extérieur David Durand. Les designers de Renault ont conçu ce prototype en pensant avant tout à son recyclage, grâce à un nombre de pièces réduit et à une facilité de démontage. Surtout, l'éventuelle production de cette voiture pourrait être réalisée à partir de matériaux (aluminium, acier, plastique) recyclés. Copyright

Renault Bebop, Francfort 2003, 4 cyl. 1,6 litre 115 ch, design extérieur Antony Villain. Copyright

Renault Trafic Deck'up, Bruxelles 2004, une étude décalée sur la base de l'utilitaire Trafic, design extérieur Bernard Pierre. Copyright

Renault Wind, Genève 2004, 4 cylindres 2 litres 136 ch, design extérieur Erde Tungaa. Il s'agit d'un concept car volontairement minimaliste, aux lignes fluides et dynamiques. Copyright

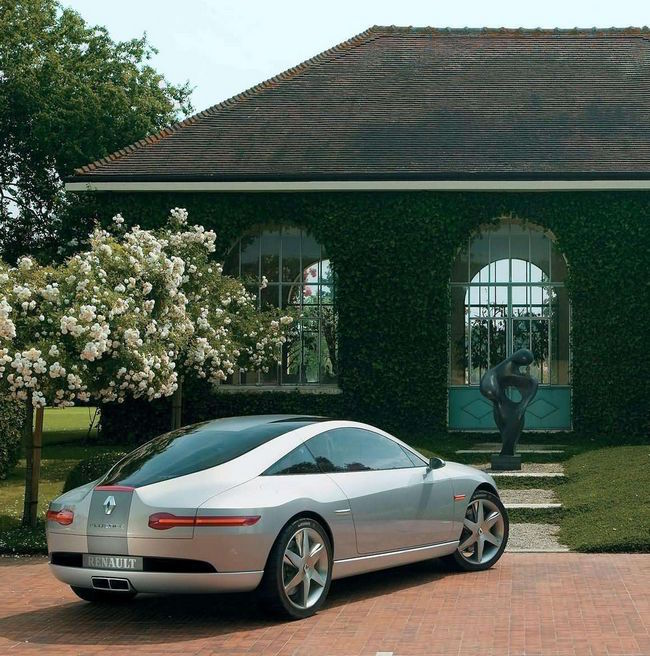

Renault Fluence, Londres 2004, V6 3 litres de 280 ch, design extérieur Nicolas Jardin, cette étude préfigure le coupé Renault Laguna. L'objectif était de créer un coupé à quatre places, alliant luxe et sportivité, sans intention de développer un concept radical, mais sans renoncer à un style singulier. Copyright

Renault Zoé, Genève 2005, 4 cylindres 1,2 litre 100 ch, design extérieur Antony Villain. Copyright

Renault Egeus, Francfort 2005, V6 turbodiesel 3 litres 250 ch, design extérieur Florian Thiercelin. Copyright

Renault Altica, Genève 2006, 4 cyl. turbodiesel 2 litres 177 ch, design extérieur Stéphane Janin. Copyright

Renault Nepta, Paris 2006, V6 biturbo 3,5 l de 420 ch, design ext. Jun Okazaki & Satoshi Tanaka. Copyright

Renault Kangoo II Compact, Francfort 2007, 4 cylindres diesel 1,5 litre de 105 ch, design extérieur Thibault Doneux. Copyright

Renault Laguna Coupé, Francfort 2007, V6 litres 265 ch, design extérieur Thomas Bigwood, ce concept car est dans la continuité de la Fluence, tout en se rapprochant du coupé Laguna de série. Copyright

Renault Mégane Coupé, Genève 2008, 4 cylindres turbo 2 litres de 200 ch, design extérieur François Leboine, ce concept car préfigure le coupé Mégane Renault de série. Copyright

Renault Ondelios, Paris 2008, hybride électrique diesel de 205 ch, design extérieur Nicolas Jardin. Copyright

Renault Ze Concept, Paris 2008, motorisation électrique, design extérieur Stéphane Janin. Copyright

Renault Duster, Genève 2009, 4 cylindres Dci 1,5 litre de 105 ch, design extérieur Arseny Kostromin et Jun Okasaki. Copyright

Renault Twizy, Francfort 2009, motorisation électrique, design extérieur François Leboine, préfigure la Renault Twizy de série. Copyright

Renault Zoe ZE Concept, Francfort 2009, motorisation électrique, design extérieur Raphaël Janin. Copyright |