|

Copyright. Ce site est gratuit et sans publicité. Je n'en retire aucun bénéfice financier. C'est le fruit d'une démarche totalement désintéressée. Si vous êtes détenteur d'un copyright non mentionné, je vous invite à me contacter. Ce fait est involontaire. Le document en question sera immédiatement retiré. Merci donc pour votre indulgence, pour ce qui n'est qu'un travail amateur. La nouvelle Dyna Z est révélée au public le 17 juin 1953, mais elle ne débute officiellement sa carrière qu'au Salon de Paris quatre mois plus tard. Le responsable des études des carrosseries chez Panhard, Louis Bionier, n'est pas cette fois contraint par sa direction (comme ce fut le cas pour la Dyna X, dessinée à partir du prototype Grégoire AGF) qui lui laisse carte blanche pour concevoir une automobile aux lignes pures et aérodynamiques. La commercialisation de la berline Dyna Z commence effectivement début 1954, à une cadence mesurée, en raison des difficultés rencontrées lors de la phase de démarrage. L'objectif de cadence visé ne sera atteint qu'au printemps 1955. Les breaks artisanaux : Leffondré, SAPA, Pichon Parat Plus à l'aise sur le plan financier suite à l'accord conclu avec Citroën en avril 1955 qui prend une participation de 25 % au capital, on songe chez Panhard à élargir la famille Dyna Z. Le constructeur s'adresse au carrossier industriel R.J. Leffondré installé à Groslay dans le Val-d'Oise, qui réalise un prototype à trois portes exposé en toute discrétion à la Foire de Paris en mai 1955. Ce modèle n'est toutefois pas retenu par Panhard, et le carrossier n'en produira qu'une dizaine d'exemplaires.

Le break Dyna Z de R.J Leffondré en 1955. Copyright L'Auto Journal dans son numéro 137 du 1er novembre 1955 dresse un bilan peu flatteur du marché des voitures familiales en France. Ce sujet nous permet aussi de comprendre la vision qu'a le grand public du break, encore très connoté " utilitaire ": " La pauvreté de la production française en voitures familiales est trop connue pour que nous revenions sur ce sujet. La clientèle ayant à transporter de six à neuf personnes est, cependant, relativement étendue. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes efforcés ici de présenter, faute de mieux, les principaux modèles susceptibles à la rigueur de convenir à cet usage. La mode ancienne, qui faisait d'une familiale une berline " allongée " a cédé le pas aux formes break, transition entre la classique conduite intérieure et le véhicule utilitaire. Cette évolution semble d'ailleurs être loin de rallier tous les suffrages et de nombreux usagers déplorent que leur famille les oblige à promener en tout lieu une voiture trop marquée et trop marquante en certaines circonstances " Ce panorama recense huit voitures, dont le prototype de R.J. Leffondré présenté récemment à Paris. Celui-ci est annoncé au prix de 790 000 francs, en précisant bien qu'il s'agit d'un " prix prévu ". Face à cette proposition sur base Panhard, on relève par ailleurs la présence sur le marché français des Renault Break 2100 (552 500 francs, base Juvaquatre), Simca Châtelaine (691 000 francs), Citroën 11 Familiale (722 100 francs), 203 Familiale (725 000 francs), Renault Prairie (827 000 francs), Renault Domaine (862 000 francs) et Simca Marly (1 150 000 francs).

Le break Dyna de R.J. Leffondré restera au stade de prototype. AJ N° 137 du 1er nov. 1955. Parallèlement, la SAPA (Société d'Application des Plastiques Armés) propose elle aussi son break Dyna sous le nom de Sologne. Il dispose d'un hayon qui s'ouvre en deux parties. Cette voiture ne retient du modèle de base que la partie antérieure, toute la carrosserie, y compris les portes avant, est originale. Il fait appel à la matière plastique armée pour le pavillon et les bas de caisse arrière autour des ailes. Aucune commercialisation de ce prototype n'aura lieu. Le carrossier Pichon Parat de Sens expose au Salon de Paris 1957 le premier break quatre portes sur base Dyna Z. Très élégant, il offre un choix supplémentaire face à l'unique berline du catalogue. L'habitacle est intégralement conservé, y compris les portes arrière de série. La modification touche les ailes arrière, le pavillon et le montage d'un hayon provenant de la Peugeot 403 Familiale. Celui-ci est modifié à Sens, et se présente en deux parties, l'inférieure s'abaissant pour former un plateau de chargement. Différentes versions de ce break seront commercialisées avec des variantes qui concernent les vitres latérales arrière, les feux ou la forme du pare-chocs AR.

Panhard Dyna Z par Pichon Parat, version 1956. Copyright Parallèlement, Pichon Parat réalise quelques exemplaires d'une fourgonnette tôlée, s'appropriant là un marché délaissé par Panhard. Toutes versions confondues, une centaine de Panhard auraient ainsi été transformées à Sens, mais il ne s'agissait pas toujours de voitures neuves.

Fourgonnette tôlée Pichon Parat sur base Panhard Dyna Z. Copyright Prototype de Camionnette Panhard présente à la Foire de Paris 1955, puis de nouveau en 1956, un projet de Camionnette bâchée. Des tarifs sont même annoncés et des prospectus distribués. Mais les caisses sont vides, et la priorité avenue d'Ivry reste donnée à la berline. La présérie d'une quinzaine de voitures produites est revendue aux Ponts et Chaussées et à la Préfecture de Police de Paris.

A gauche, le feuillet recto-verso format 210 x 297 diffusé en 1955. A droite, le dépliant de 4 pages au format 135 x 210 distribué en 1956. Charge utilise et prix de vente sont alors en baisse. Source : Bernard Vermeylen. Copyright D65 La Camionnette Panhard définitive est enfin présentée au Salon de Paris en octobre 1958. Elle est disponible à la fois en version Camionnette bâchée et Pick-up (une bâchée sans ... bâche), et permet au constructeur de revenir sur un marché qu'il avait abandonné en 1954. Ses deux principales rivales dans l'Hexagone sont la Simca Aronde Intendante et la Peugeot 403 bâchée. La Simca est moins chère, mais son volume intérieur est réduit. La Peugeot est plus coûteuse à l'achat, mais sa longueur plus importante lui permet d'offrir un espace utile supérieur à celui de la Dyna. La Dyna est plus économique sur le plan fiscal, et consomme moins de carburant que la Peugeot, mais une partie de la clientèle est rebutée à l'idée de la présence d'un bicylindre théoriquement moins bien armé qu'un quatre cylindres. Pour preuve, Simca produit près de neuf fois plus d'utilitaires que Panhard, et c'est sans parler de Peugeot ...

Extraits du dépliant Camionnette bâchée type D65 pour 1959. Copyright Au sein de la gamme Citroën, la D65, puisqu'il s'agit de sa dénomination commerciale, s'intercale idéalement entre la Fourgonnette 2 CV et le type H. Toute la partie avant est similaire à celle de la berline Dyna Z. Comme c'est l'usage sur ce type d'utilitaire, la finition est évidemment sommaire. On accède au plateau en abaissant le hayon inférieur. Ce hayon peut, s'il est maintenu horizontalement (à l'aide de chaînes), servir de rallonge au plateau. Le moteur est identique à celui de la berline, mais ici les 42 ch sont bien à la peine pour tracter une caisse certes 40 kg plus légère, mais qui a perdu toute sa fluidité aérodynamique.

Feuillet recto verso pour la Camionnette et le Pick-up D65, 1959. Copyright L'Auto Journal soumet au banc d'essai la Panhard " bâchée " dans son numéro du 15 avril 1959. Bernard Carat conclu ainsi son article : " Lorsque l'on parle Dyna Panhard, chacun se pose inévitablement le problème de la robustesse et cette question prend toute son acuité lorsqu'il s'agit de véhicules devant assurer sans défaillance un travail quotidien. Il nous est difficile d'assurer que la Dyna est maintenant à toute épreuve mais il est indéniable que des progrès sérieux ont été accomplis à la Porte d'Ivry. Dans le cas particulier de la Panhard bâchée, ses principaux atouts sont le freinage, la suspension, la consommation raisonnable et aussi, ce qui n'est pas négligeable, l'étude intelligent de la surface de chargement et du repliage de la bâche. On peut affirmer que pour ce véhicule, Panhard n'est pas tombé dans l'excès de certains constructeurs qui dépouillaient systématiquement leurs commerciales de presque tous les accessoires. Pour 5 CV fiscaux, elle permet de transporter 500 kg dans de bonnes conditions de confort et de rapidité. Elle garde aussi intactes les qualités de sécurité : tenue de route et freinage " Début mars 1959, Panhard développe son offre avec une version Fourgonnette tôlée et un Châssis-cabine. La Camionnette bâchée, le Pick-up, la Fourgonnette tôlée et le Chassis-cabine ne vivent que quelques mois, et ils sont remplacés durant l'été 1959 par leurs homologues sur base PL 17. Durant le millésime 1959, de novembre 1958 à août 1959, 1735 type D65 sont produits, toutes carrosseries confondues. F65 / F50 Fin juin 1959, la berline Dyna Z est remplacée par la nouvelle PL 17. Faute de disposer d'un budget conséquent, la nouvelle venue n'est qu'un habile replâtrage de la première. En effet, la cellule centrale est conservée, et la refonte de la carrosserie réalisée par l'équipe de Louis Bionier se concentre sur les parties avant et arrière, remises au goût du jour. Toute la stratégie de Panhard consiste à faire passer la PL 17 pour un nouveau modèle, ce qu'elle n'est pas vraiment. On retrouve sur la PL 17 les quatre carrosseries d'utilitaires initiées sur la Dyna Z : Camionnette bâchée, Pick-up, Fourgonnette tôlée et Châssis-cabine. Sur les utilitaires, l'adaptation à la nouvelle PL 17 est réalisée avec une certaine facilité, puisque toutes la partie arrière est reprise de la Dyna Z. Seuls le capot, le bavolet et le pare-chocs avant des utilitaires PL 17 sont nouveaux. Panhard propose à partir du mois de juillet 1959 d'équiper contre supplément la version tôlée de quatre glaces latérales, deux par côté, ce qui permet d'améliorer grandement la visibilité arrière pour le conducteur.

Le Pick-up est la Fourgonnette tôlée dotée de quatre glaces latérales (en option), 1959. Copyright La charge utile des utilitaires F65 (leur nouvelle appellation) est de 650 kg. Ils ne disposent que de la finition de base des PL 17. La banquette est fixe, et la version tôlée n'a pas de séparation entre la cabine et la surface de chargement. La palette des teintes extérieures est réduite. La clientèle des F65 est essentiellement constituée de professionnels, artisans, commerçants et agriculteurs. 90 % des ventes sont réalisées sur la Camionnette bâchée et la Fourgonnette tôlée. La concurrence est toujours aussi vive, et Panhard tente de se faire une petite place au soleil face à des marques aussi bien établies que Renault, Peugeot et Simca. Les brochures publicitaires sont désormais illustrées par Pierre Dumont. Son style réaliste n'a hélas ni le charme ni le dynamisme des oeuvres d'Alex Kow, illustrateur attitré de Panhard depuis le début des années 30. C'est en novembre 1957 qu'est créé à Paris un périmètre de stationnement réglementé mais gratuit, appelé " zone bleue ". Le stationnement y est limité à une heure, ce qui permet d'assurer une meilleure rotation des véhicules. Les automobilistes doivent apposer derrière leur pare-brise un disque de stationnement, indiquant leur heure d'arrivée. En 1958, ces zones Bleues s'étendent à d'autres grandes villes françaises. Dans certaines de ces villes, comme Paris, Lyon et Marseille, les véhicules utilitaires qui ne dépassent pas 500 kg de charge utile sont autorisés à stationner sans limitation de durée. Cela permet notamment aux artisans qui travaillent sur un chantier de ne pas devoir constamment revenir vers leur véhicule. Mais les utilitaires Panhard, avec leur charge utile de 650 kg, ne rentrent pas dans ce dispositif.

Feuillet spécifique destiné à la F50 du millésime 1960. Copyright C'est la raison pour laquelle le constructeur de l'avenue d'Ivry est l'un des premiers à réagir à ces nouvelles dispositions, en présentant en novembre 1959 l'utilitaire dénommé F50, dont la charge utile théorique ne dépasse pas 500 kg. Vendu à partir de janvier 1960, le type F50 est disponible dans toutes les versions de carrosseries de la F65, sauf le Châssis-cabine. Extérieurement, les F65 et F50 sont identiques, à l'exception de la taille des pneumatiques inférieure sur le F50. Le poids à vide ne baisse que de 10 à 30 kg selon les versions. Le seuil de chargement est plus bas de 2,5 centimètres. La différence de prix entre les utilitaires F65 et F50 est vraiment minime, de l'ordre de 1 % ! En mars 1960, la réglementation de la zone bleue devient nationale, et le fameux disque est normalisé dans sa forme. Tous les utilitaires du millésime 1961 bénéficient des principales améliorations apportées à la berline. Les portes s'ouvrent enfin " dans le bon sens , et les clignotants avant sont placés sous les phares, au lieu d'être sur les ailes.

La présence de vitres atténue l'aspect utilitaire de la Fourgonnette tôlée. Copyright A partir de février 1961, les Fourgonnette sont livrables, au choix, soit avec le hayon en deux parties, soit avec des portes verticales à deux battants. Un dépliant publicitaire présente les quatre carrosseries disponibles, en version F65 et F50 : Camionnette bâchée, Pick-up, Fourgonnette tôlée et Fourgonnette vitrée.

La brochure des utilitaires Panhard pour 1961 regroupe les F50 et F65. Copyright C'est sans bruit que se poursuit la commercialisation des utilitaires Panhard. Leur diffusion est devenue on ne peut plus confidentielle. On compte ainsi seulement 186 F65 et 75 F50 pour le millésime 1964. La version Pick-up n'est plus inscrite au catalogue. Panhard ne prend même plus la peine d'investir dans des annonces de presse. Le constructeur reste tout de même fidèle à l'édition de brochures publicitaires, même si celles consacrées aux utilitaires ne sont plus illustrées que par de bien tristes photos détourées au réalisme implacable.

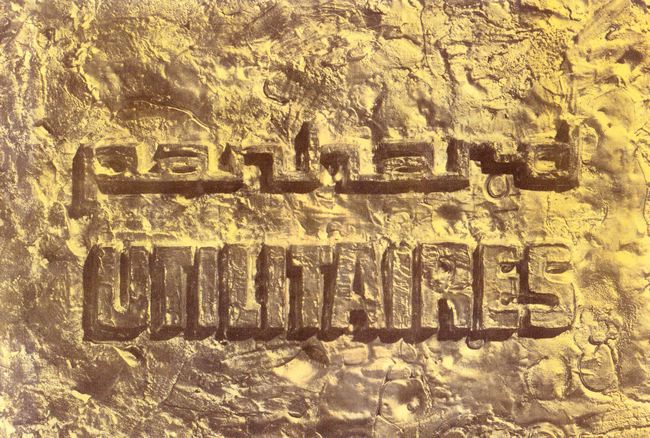

En 1964, Panhard édite une brochure par modèle : 17, Break, Utilitaires, 24 et CD. Toutes apparaissent avec le nom du modèle sculpté sur un fond fait de roche ou de métal. . Copyright Panhard livre aux PTT 36 Fourgonnette F50 vitrées en 1964, puis de nouveau 15 Fourgonnette F65 l'année suivante. D'ailleurs, le dernier utilitaire Panhard produit est un F65 tôlé avec glace à destination des PTT. Malgré des ventes devenues insignifiantes, Panhard édite une dernière brochure spécifique aux utilitaires en 1965. L'argumentaire est le même qu'en 1964, et les illustrations sont en noir et blanc.

La dernière brochure consacrée aux utilitaires Panhard pour le millésime 1965. Copyright Nés sans susciter l'enthousiasme au sein même de la marque, les utilitaires Panhard avaient pourtant quelques atouts majeurs pour mener une carrière honorable, mais la direction même de la marque ne semblait pas y croire. Pour preuve, aucune politique commerciale ne fut vraiment mise en oeuvre à destination des professionnels. Le réseau, peu appuyé dans ses démarches, renonçait à son tour ... Le break Panauto Au début des années 60, Panhard avec l'appui de Citroën semble avoir retrouvé une certaine stabilité financière. Le niveau annuel de production dépasse les 30 000 unités, et de nouveau on évoque avenue d'Ivry la possibilité de lancer une version break à cinq portes à destination du grand public. Ce type de carrosserie a disparu du catalogue " officiel " en 1954, et depuis seule une clientèle dotée de solides moyens financiers a pu s'adresser à Pichon Parat pour satisfaire ses besoins. La concurrence n'a pas attendu Panhard, et les versions break de la Simca Aronde, des Peugeot 203/403 et du break ID/DS occupent déjà le terrain.

Page de couverture du dépliant du Salon de Paris 1962. Copyright Un partenariat est établi avec nouvelle société italienne, du nom de Panauto. Celle-ci a été créée en avril 1961 par des anciens de la firme Lambretta. Les ambitions de Panauto sont grandes, avec la conception d'un break, d'un coupé et d'un cabriolet sur base PL 17. Le premier projet réellement développé est celui du break. Différents prototypes sont élaborés durant l'année 1962. Une première présentation au public a lieu sur le stand du Salon de Paris cette même année. Mais l'étude n'est pas aboutie, et neuf mois et de nombreux voyages aller et retour vers la France vont encore être nécessaires pour faire mûrir le projet.

Le prototype du Salon 1962 est équipé de feux arrière empruntés à la Fiat 1800. Copyright Les premiers exemplaires sont commercialisés au début de l'été 1963. Dans l'intervalle, la société Panauto a disparu, et la production du break PL 17 est rapatriée dans l'usine Panhard d'Orléans, après une réception en bonne et due forme au service des Mines. Cette version de série se distingue du prototype Panauto par la présence d'un pare-chocs arrière en trois parties et par l'abandon des feux AR de Fiat 1800 " au profit " d'appendices peints de la couleur de la caisse sur lesquels sont greffés tant bien que mal des feux coniques qui semblent provenir de chez le quincaillier du quartier. On peut penser que la fourniture des éléments Fiat est devenue problématique maintenant que la voiture est assemblée en France.

Le modèle de série dispose de 3 petits feux ronds à l'AR et d'un pare-chocs en 3 éléments

Les principales caractéristiques du break Panhard de 1963. Copyright Pour le millésime 1964, outre quelques modifications de détail d'ordre esthétique, la désignation PL 17 s'efface au profit de 17 tout simplement. Comme l'année précédente, deux finitions sont disponibles, Grand Luxe et Grand Standing. La seconde bénéficie d'une sellerie plus élaborée, d'un choix plus important de teintes, et de quelques équipements supplémentaires. Les documents publicitaires sont avares en explications pour établir la différence entre ces deux finitions. Ils mentionnent juste leur existence. Sur le plan mécanique, le moteur refroidi par air développe 50 ch SAE, comme sur la berline. En 1964 le break Panhard est affiché à 10 050 francs, contre 9 900 francs pour un break Simca 1500 " Normal " au dessin moderne et à la finition plus élaborée, ou 10 850 francs pour un break 404 Grand Luxe plus habitable et d'un autre standing. Il n'y a pas d'évolution significative pour le millésime 1965, si ce n'est un nouveau dessin de trappe à essence (ovoïde au lieu de rectangulaire) et l'ajout en janvier 1965 d'une finition Confort S, un cran au dessus de la Grand Standing.

Cette série de photos issue du catalogue 1965 représente les différents usages de la Panhard 17. Copyright Quelques tentatives sont menées pour élargir le champ des possibilités. L'usine d'Orléans propose ainsi une familiale dotée d'une banquette amovible à l'arrière, tandis que le spécialiste Carrier transforme la Panhard 17 en ambulance (22 exemplaires assemblés). Les projets de taxi ou de fourgon tôlé sont rapidement abandonnés. Ce break Panhard, qu'il porte la désignation PL 17 ou 17, a été produit à 2998 exemplaires. Seulement 67 d'entre eux ont été exportés, pour l'essentiel vers la Belgique, la Nouvelle-Calédonie et l'Algérie. En avril 1965, la fusion totale est annoncée entre Citroën et Panhard. Les faibles chiffres de ventes de la 17 incitent la firme de Javel à arrêter les frais. Le dernier exemplaire de break Panhard 17 sort d'usine le 17 mai 1965.

Suite de la série photo extraite du catalogue 1965. Copyright |