|

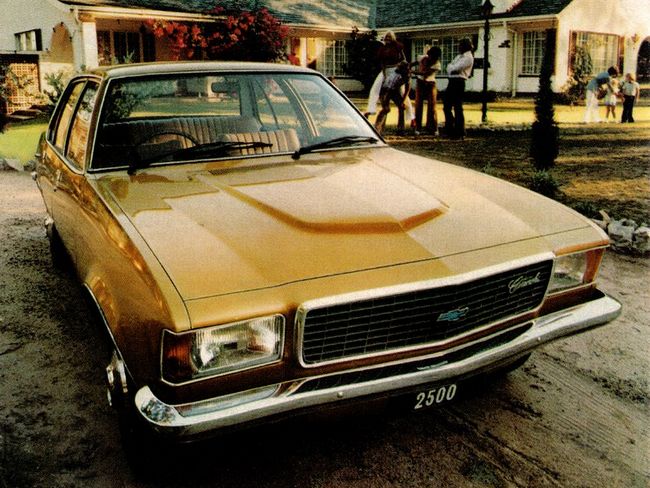

Copyright. Ce site est gratuit et sans publicité. Je n'en retire aucun bénéfice financier. C'est le fruit d'une démarche totalement désintéressée. Si vous êtes détenteur d'un copyright non mentionné, je vous invite à me contacter. Ce fait est involontaire. Le document en question sera immédiatement retiré. Merci donc pour votre indulgence, pour ce qui n'est qu'un travail amateur. Opel Rekord / Chevrolet 2500 / Ranger / Saehan Rekord A partir de 1963, l'Opel Rekord devient un modèle à part entière, et non plus une variante de l'Olympia. La Rekord D succède en 1972 aux A (63/65), B (65/66) et C (67/72). Elle est disponible dans différentes cylindrées, en essence et diesel. Plusieurs carrosseries sont proposées, berline 4 portes, break 5 portes et coupé 2 portes. Le style de la Rekord D est plus dynamique que par le passé, avec une ceinture de caisse abaissée et de larges surfaces vitrées réduisant les angles morts. Ainsi parée, la Rekord D regagne le terrain perdu sur ses concurrentes Ford Taunus et VW 1500 notamment. La version diesel lui permet d'amortir les conséquences de la crise de 1973. En 1968, la General Motors créé une nouvelle marque en Afrique du Sud, sous le nom de Ranger. A l'instar d'Holden en Australie ou de Vauxhall en Grande-Bretagne, il s'agit de flatter l'honneur national. Produite localement, la gamme Ranger prend appui sur l'Opel Rekord C. Mais le subterfuge ne fonctionne pas. La marque Ranger est abandonnée lors de l'arrivée sur le marché de la Rekord D, qui devient sur place une Chevrolet 2500, 3800 ou 4100 en fonction de la motorisation d'origine Chevrolet.

Opel Rekord. Copyright

Chevrolet 2500. Copyright En Europe, Vauxhall et Opel, bien qu'appartenant au même groupe américain General Motors, produisent des modèles très différents. Dans les pays où les deux marques sont présentes, ce sont deux réseaux distincts et donc rivaux qui commercialisent ces automobiles. Cette situation ne dérange pas la toute puissante GM, qui considère que les deux marques se complètent plus qu'elles ne se concurrencent. Mais Opel tend à dépasser Vauxhall, qui ne jouit pas de la même réputation de qualité - justifiée - que son cousin allemand. La filiale suisse de la GM décide donc d'édifier sa propre usine de montage à Biel dans le canton de Berne. L'objectif est simple, aider les concessionnaires Vauxhall à mieux lutter contre Opel. Le site est opérationnel en février 1970. C'est également le nom de Ranger qui est retenu. La Ranger A suisse est amplement inspirée de l'Opel Rekord C, même si l'usine de Biel assemble un véritable mécano, en puisant des pièces fabriquées en Suisse, mais en important la majorité des éléments de chez Opel, Vauxhall et Ranger en Afrique du Sud. En septembre 1970, General Motors Europe décide à son tour de lancer la marque Ranger en Belgique, avec des voitures produites à Anvers. Au Salon de Genève 1971, la filiale suisse de la GM présente la Rekord D, habillée aux couleurs de Ranger. Mais le faible niveau de production ne permet pas de rentabiliser les installations de Biel. La marque est abandonnée en 1975, tandis que les Belges qui ne tardent pas à rencontrer les mêmes difficultés font durer le plaisir jusqu'en 1978. L'arrivée de la Rekord E en 1977 met un point final à cette histoire belge. La nouvelle répartition voulue par le groupe conduit Vauxhall à se concentrer sur la Grande-Bretagne, et Opel à être la seule marque vendue sur le Vieux Continent.

Ranger. Copyright Indépendamment de ces turpitudes européennes, General Motors Korea (GMK) commercialise la Rekord D de conception allemande en Corée à partir d'août 1972. En novembre 1976, GMK change de nom et devient Saehan Motors. La Rekord devient donc une Saehan Rekord.

Saehan Rekord. Copyright Kia Avella / Ford Aspire La Kia Avella est produite en Corée de 1993 à 2000. Elle est techniquement apparentée aux Mazda. Ford est présent au capital de Mazda depuis 1979. Vendue aux Etats-Unis sous le nom de Ford Aspire, cette voiture en dehors de son prix compétitif présente bien peu d'atouts. La clientèle américaine ne s'y trompe pas et ses ventes restent médiocres.

Ford Aspire. Copyright

Kia Avella. Copyright EMW 340 / BMW 501 En 1928, BMW rachète les usines automobiles Eisenach, à Eisenach, à 330 km au nord de Munich, et commence à y construire l'Austin Seven sous licence, en adoptant le nom de Dixi. Outre la Dixi, cette usine fabrique plusieurs modèles BMW durant les années 30, dont les célèbres 327 et 328. A la sortie de la Seconde guerre, l'usine d'Eisenach située en zone soviétique est nationalisée puis intégrée au consortium soviétique Awtowelo. On y produit des BMW héritées de l'avant-guerre : 321, 326 et 327. En 1949, une nouvelle voiture, la 340, est commercialisée. Elle est motorisée par un 2 litres de 55 ch. BMW n'a plus aucun contrôle sur l'usine d'Eisenach.

BMW 340. Copyright La confusion règne concernant l'utilisation de la marque BMW. La firme désormais basée à Munich entame des poursuites pour la sauvegarde de son nom. Les BMW de l'est deviennent à partir de 1952 des EMW. L'EMW 340 est ainsi contemporaine à la BMW 501 présentée à Munich cette même année 1952. Fin 1955, la production des voitures de conception BMW s'arrête, et à partir de janvier 1956, une nouvelle voiture de classe moyenne, la Wartburg, sort des chaînes de montage d'Eisenach.

EMW 340. Copyright

BMW 501. Copyright Fiat Sideci / Suzuki SX4 Le projet d'une voiture produite en commun entre Suzuki et Fiat prend forme au début des années 2000. A cette époque, la GM, actionnaire de référence de Suzuki, signe un accord de coopération avec Fiat pour la production en Europe de voitures utilisant des technologies issues du groupe Fiat. La première plateforme à l'étude prend la forme d'un SUV, qui pourra recevoir au besoin une transmission 4 x 4. Chez Suzuki, ce véhicule remplacera l'anonyme Liana, tandis que Fiat fera son entrée sur un créneau où il brille par son absence, entre la petite Panda 4 x 4 et le gros Campagnola, tout terrain pur et dur dans l'esprit du Land Rover ou du Toyota Land Cruiser. Giorgetto Giugiaro est sollicité pour dessiner cette italo-japonaise. Le nom de SX4 sélectionné par Suzuki a déjà été déposé par Chrysler pour un ancien modèle AMC, l'Eagle SX/4. Une négociation entre les deux constructeurs permet de lever cet obstacle. Fiat lui attribue le nom de Sedici, ou seize en italien, soit 4 x 4 ... même s'il peut être vendu en deux roues motrices. Le dessin de la face avant permet de distinguer les deux voitures. Suzuki reprend certains traits de la Swift afin de conserver une cohérence de gamme. Fiat préfère faire de son SUV un petit baroudeur. Sa face avant est donc plus musclée, mais pour autant il apparaît plus comme un véhicule urbain branché qu'un 4 x 4 pour la piste. Il trouve toutefois une part de sa clientèle dans les campagnes italiennes. Dans l'habitacle, il s'agit de la même voiture. L'esprit japonais, du sérieux, du bien conçu, mais un peu triste a pris le dessus sur le design italien. La production sous les deux marques débute en 2006 dans l'usine construite pour la circonstance à Esztergom en Hongrie. Deux autres sites industriels accueillent le SX4, à Menesa en Inde et à Saint-Pétersbourg en Russie. L'usine hongroise suffit à Fiat, qui n'ambitionne pas de vendre son Sedici ailleurs qu'en Europe de l'Ouest.

Fiat Sideci. Copyright

Subaru SX4. Copyright Citroën Baby Brousse / Citroën Méhari A l'arrivée de Houphouët-Boigny à la tête de la Côte d'Ivoire indépendante en août 1960, l'une de ses préoccupations est d'assurer l'émancipation de son peuple. Cela passe entre autres par l'accès à l'automobile pour le plus grand nombre. Citroën est faiblement représenté dans ce pays. Ses voitures sont coûteuses et peu adaptées aux conditions locales. Un menuisier français installé à Abidjan, Maurice Delignon, décide de mettre en oeuvre un projet qui lui tient à coeur : transformer sa 2 CV en un véhicule ouvert, rustique, pratique et capable de rouler sans encombre sur les pistes. La rencontre avec un autre français, Claude Vacherie, carrossier de formation, lui permet de concrétiser ses plans. Un prototype est achevé en décembre 1963, et prend le nom de Baby Brousse. Un troisième homme, Jacques Deniau, intervient sur ce projet. Cet homme d'affaires propriétaire depuis peu d'une carrosserie locale perçoit immédiatement le potentiel de cette voiture s'il arrivait à la produire en série à un coût raisonnable. La clientèle est là : particuliers, coopérants français, industriels, commerçants, exploitants de plantation à la recherche d'un petit utilitaire économique et fiable. Un nouveau prototype est assemblé. Sans remettre en cause l'idée originale, la possibilité d'industrialiser l'auto a nécessité d'en revoir la conception. La carrosserie notamment est constituée de tôles planes découpées et formées à la plieuse. Les éléments sont assemblés par boulonnage. Jacques Deniau présente son projet à Citroën en février 1968. Celui-ci est validé par les dirigeants de Javel. Le PDG Pierre Bercot accepte de vendre les outillages et les fournitures nécessaires à la fabrication en petite série de la voiture. Celle-ci débute effectivement en 1970. Un seul moteur est proposé, celui équipant en France les fourgonnettes AK350. L'assemblage de la Baby Brousse est à la portée d'une main-d'oeuvre peu qualifiée. La carrière de la Baby Brousse africaine se termine en 1979 lorsque les autorités ivoiriennes cessent d'accorder au petit constructeur les exonérations de frais de douane sur les importations en CKD (Completely Knocked Down, ou lot de pièces détachées) dont il bénéficiait jusqu'à présent. La Baby Brousse poursuivra sans prétention sa carrière au Chili, en Iran, et dans une version plus civilisée en Grèce.

Citroën Baby Brousse. Copyright En France aussi la Méhari rencontre le succès. Comme pour la Baby Brousse, l'idée est venue d'une société extérieure. Son inventeur est Roland de la Poype, PDG de la société SEAB, dont le domaine d'activité est la production d'éléments en plastique. Séduit lors d'un voyage en Angleterre par le concept de la Mini Moke, il a eu l'idée d'un kit de carrosserie en plastique pour transformer une voiture fermée populaire en un engin décapotable à tout faire. Après de longs mois d'études, la Méhari est présentée à Pierre Bercot qui valide le projet pour étoffer la gamme Citroën. On sait depuis le succès qu'a rencontré la Méhari, notamment sur le marché des voitures de loisirs. Les vocations de la Méhari et de la Baby Brousse sont très différentes. La première s'adressait essentiellement à une jeunesse aisée, et preuve de son succès, sa carrière s'échelonna sur vingt ans. La Baby Brousse, sorte de minimum automobile, était plus adaptée à une clientèle aux moyens mesurés, moins exigeante, pour un usage strictement utilitaire.

Citroën Méhari. Copyright Citroën AX / Proton Tiara La présence commerciale de Citroën en Malaisie est étroitement liée à celle du constructeur national Proton (PeRusahaan OTOmobil Nasional, qui se traduit par Entreprise Nationale d'Automobiles). Celui-ci a vu le jour en 1983 à l'initiative des autorités locales, en coopération avec Mitsubishi qui est l'un de ses actionnaires. La production débute en 1985 avec une copie de la Lancer. L'offre s'étoffe au fil des années, toujours à partir de modèles Mitsubishi. Mais le constructeur japonais rechigne à partager sa technologie, et surtout il ne dispose d'aucun modèle économique. Les autorités gouvernementales incitent Proton à se tourner vers d'autres partenaires. Citroën est retenu, et un accord est signé en juillet 1994. Celui-ci prévoit un plan en trois étapes : l'assemblage en Indonésie d'une voiture étroitement dérivée de l'AX, puis le lancement d'un futur modèle sur le même segment de gamme (cela sera la Saxo), et enfin la conception d'une voiture nationale qui ne ressemble à aucune Citroën.

Citroën AX. Copyright L'AX produite sur place adopte le nom de Tiara. Citroën fournit des éléments en CKD ainsi qu'une assistance technique. L'objectif assigné à la Tiara est de 20 000 unités par an. Dans les faits, la production culmine à 14 297 Tiara en 1997. En trois ans, un peu moins de 30 000 voitures sont assemblées. Bien qu'un nouvel accord soit signé en septembre 1997 pour assurer le remplacement de l'AX par un dérivé de la Saxo, celui-ci n'est pas mené à son terme en raison essentiellement d'un contexte économique peu favorable. Le troisième volet du contrat qui prévoyait la production locale d'un modèle spécifique fera long feu malgré les études engagées.

Proton Tiara. Copyright Proton ne couvrait plus en 2016 que 15 % de son marché national. Pour ne pas disparaître, la marque s'est associée au chinois Geely, qui est rentré dans la capital de Proton en mai 2017 à hauteur de 49,9 %. PSA, sur les rangs, n'a pas été retenu. Mercedes G / Puch G / Peugeot P4 La collaboration entamée en 1972 entre Mercedes et le spécialiste autrichien des transmissions intégrales Steyr Daimler Puch, bien connu pour son fameux 4 x 4 Pinzgauer, conduit les deux partenaires à construire à partir de 1975 une usine dédiée à ce modèle, à Graz en Autriche. C'est en février 1979 que le Mercedes Classe G (Geländewagen, tout terrain en allemand) est officiellement présenté. Au départ, le G a été conçu pour les besoins des armées. Un certain nombre d'Etats n'ont pas tardé à l'utiliser, qu'il s'agisse du Canada, des pays scandinaves, de l'Autriche et de l'Allemagne. L'extrême niveau d'exigence de ces clients est sans doute à l'origine des qualités unanimement reconnues du Classe G. Dans un autre registre, le G a profité de l'engouement naissant des loisirs verts. Cette première génération était vendue sous la marque Puch au Royaume-Uni, en Suisse, en Slovénie et en Autriche, et sous la marque Mercedes partout ailleurs.

Mercedes G. Copyright

Puch G. Copyright A la fin des années 70, l'armée française songe à remiser les Jeep qui assurent de bons et loyaux services depuis la fin de la guerre. Malheureusement, aucun constructeur français ne propose de 4 x 4 susceptible de satisfaire les besoins des militaires. Face à cette carence, ceux-ci lancent un appel d'offre auprès de Renault, Citroën et Peugeot. Pour nos constructeurs, la seule solution possible est d'adapter une mécanique française à un véhicule déjà existant à l'étranger. C'est ainsi que Renault entame des pourparlers avec Fiat qui dispose du Campagnola et Citroën avec Volkswagen à l'origine de l'Iltis. Peugeot s'oriente de son côté vers Mercedes. C'est finalement la firme de Sochaux qui est retenue. L'accord signé en 1981 porte sur une livraison échelonnée de 15 000 véhicules, tous destinés à l'armée française. Intéressées, d'autres administrations comme EDF ou l'ONF sollicitent Peugeot, de même que certaines armées étrangères et quelques particuliers. L'accord avec Mercedes est donc renégocié, et finalement Peugeot obtient l'autorisation de commercialiser une version civile du P4 à partir de 1986. Relativement sous motorisé, le P4 dispose d'un quatre cylindres diesel de 2498 cm3, qui dans une version un peu plus puissante, se retrouve sur la Peugeot 505.

Peugeot P4. Copyright Renault 5 / Renault Siete Renault est installé en Espagne depuis 1953 par l'intermédiaire de la FASA (Fabricacion de Automobiles Siciedad Anonnima). Au début des années 70, la Renault 8 est encore appréciée au-delà des Pyrénées. Mais il est déjà temps de penser à sa succession. Avec le Renault 5, la Régie pense disposer des bonnes cartes. Mais les Espagnols ne partagent pas cette opinion. Les deux portes et le hayon ne correspondent pas aux goûts locaux. Le bureau d'études de la FASA imagine dès lors une version avec coffre, qui pourrait prendre le nom de Siete (7 en espagnol). La partie avant est globalement identique à celle de la R5. La présence d'un vrai coffre fait grandir l'auto de 38 cm. L'empattement est allongé de 10 cm. La Siete dispose désormais de tous les atouts pour lutter contre la Seat 850 quatre portes à moteur arrière apparue en 1969. Elle ne s'effacera qu'en 1982 au profit de la Renault 9.

Renault 5. Copyright

Renault Siete. Copyright Renault 5 / Pars Khodro PK Au début des années 70 Renault envisage de s'implanter en Iran, un marché encore faiblement motorisé. En octobre 1973, la Régie signe avec les autorités locales un accord au terme duquel elle va entreprendre sur place la production de la Renault 5, par le biais de la Société Anonyme Iranienne de Production Automobile (Saipa). Cette usine assemble depuis 1969 des Citroën Dyane ainsi que le tout chemin Baby Brousse. Une des conditions à cette installation est d'incorporer dans la fabrication un taux croissant de pièces produites en Iran. Renault en reprenant les parts de Citroën devient actionnaire à 40 % de la Saipa, qui poursuit la production de la Dyane ! Curieux mélange des genres. La première Renault 5 est assemblée en mai 1976 à partir d'éléments CKD. Il s'agit de la trois portes bien connue en France. En 1977, un modèle à cinq portes est présenté. La carrosserie est produite en Iran, et les portes - celles de la Siete - sont importées d'Espagne. Le modèle équivalent en France ne sera commercialisé que deux ans plus tard. Le départ du shah d'Iran en 1979 et l'accession au pouvoir des islamistes rendent plus complexes les échanges industriels et commerciaux avec l'Iran. La Saipa passe sous contrôle gouvernemental, sans compensation pour Renault. Aucun salarié français ne reste sur place. Pour autant, la Régie poursuit ses expéditions de pièces vers l'Iran, puisqu'il s'agit d'un contrat couvert par la Coface. La production se poursuit, avec des hauts et des bas jusqu'en 1992. En mars de cette année-là, un différend entre Renault et la Saipa conduit à un arrêt des fournitures par les Français. La Saipa 5 devient par la force des choses une production 100 % iranienne. Une version partiellement redessinée apparaît en 1995 sous le nom de Sepand. L'entreprise Pars Khodro, détenue par Saipa à 51 % et par l'Etat Iranien à 49 % (qui n'a rien à voir avec Iran Khodro, autre constructeur) reprend l'outillage en 1997, et lance la Sepand II dont la production se poursuit jusqu'en 2013 sous les désignations PK puis New PK. Ces modèles malgré leur ressemblance avec la Renault 5 sont dotés d'une plateforme et d'un moteur de Kia Pride ! Parallèlement, Park Khodro produit des Nissan sous licence, sous la marque Nissan, partenaire de ... Renault.

Renault 5. Copyright

Pars Khodro PK. Copyright Mitsubishi Outlander / Peugeot 4007 / Citroën C-Crosser Plutôt que d'investir massivement dans la conception d'un SUV de haut de gamme, le groupe PSA a préféré s'associer avec le groupe japonais Mitsubishi sur ce projet. Les Peugeot 4007 et Citroën C-Crosser sont commercialisés en juillet 2007. Produits au Japon sur les mêmes chaînes que le Mitsubishi Outlander disponible depuis 2005, ils se distinguent essentiellement par le dessin de leur calandre et certains détails de finition. Pour l'industrie automobile française, c'est une première. Jamais un constructeur français n'avait proposé un véhicule assemblé au Japon dans sa gamme. Hélas, ce n'est pas un franc succès, loin s'en faut. En 2009, on ne relève en France que 2097 immatriculations pour Peugeot et 1913 pour Citroën.

Mitsubishi Outlander. Copyright

Peugeot 4007. Copyright

Citroën C Crosser. Copyright Honda Crossroad / Rover Discovery Les premiers accords entre la British Leyland et Honda se concrétisent en 1981 avec le lancement en Grande-Bretagne sous le nom de Triumph Acclaim d'une copie de la Honda Ballade. C'est dans le cadre de ce partenariat bilatéral que Honda diffuse au Japon entre 1993 et 1998 le Crossroad, copie quasi conforme du Range Rover Discovery. Honda souhaite combler son absence sur ce créneau de marché, tout en capitalisant sur l'image valorisante de Land Rover. Le Crossroad est fabriqué chez Rover dans l'usine historique de Solihull. Mais ce 4 x 4 équipé pour la circonstance d'une V8 3,9 litres ne trouve pas son public. En trois ans, seuls 928 exemplaires sont écoulés, ce qui en fait l'une des Honda les plus rares de l'histoire de la marque.

Honda Crossroad. Copyright

Land Rover Discovery. Copyright Zastava Yugo / Innocenti Koral En dehors des pays de l'Est, le constructeur Zastava qui entretient depuis 1954 des liens étroits avec Fiat est peu connu. Souffrant d'un déficit d'image, au début des années 80, le nom de Zastava est relégué au second plan. Les publicités portent sur la nouvelle dénomination commerciale Yugo. Le premier modèle à porter ce nom est en 1980 la Yugo 45. Grâce à son prix écrasé et au dynamisme de la compagnie, la Yugo connaît une belle carrière internationale, tant en Europe qu'aux Etats-Unis (avant que son importateur ne fasse faillite, mais ceci est une autre histoire). Ce que l'on sait moins, c'est que le projet qui a donné naissance à la Yugo 45 fut initialement refusé par les dirigeants de Fiat qui le jugèrent trop peu innovant. Il s'agissait d'une possible remplaçante pour la 127. Pour autant, chez Fiat on n'a pas hésité à le revendre au partenaire Zastava, pour mieux amortir les frais engagés. En 1990, Alessandro De Tomaso cède la marque Innocenti à Fiat. Dix ans après ses débuts en Yougoslavie, la Yugo aborde le marché italien sous le nom d'Innocenti Koral. Cela permet au constructeur de Lambrate dans la région de Milan, qui ne produit plus que les petites Innocenti 650 et 900 aux formes cubiques dérivées de la Mini britannique, d'étoffer son offre produit en commercialisant un modèle importé. Ce faisant, cela évite aussi de jeter le trouble dans l'esprit des clients de Fiat. Outre la Koral proposée de 1990 à 1992, Innocenti diffuse également en Italie la Mille, une Uno en fin de carrière produite en Pologne, et l'Elba, une espèce de break Uno fabriqué au Brésil et en Argentine. Pour Innocenti, tout ceci relève plus du bricolage et de la survie que d'une vision stratégique à long terme. La marque et son usine historique disparaissent du paysage automobile en 1997.

Innocenti Koral. Copyright

Zastava Yugo 45. Copyright Hillman Hunter / Iran Khodro Paykan Iran National est un constructeur automobile iranien fondé en août 1962 par les frères Khayami. Leur objectif est simple, assembler, vendre et si possible exporter des véhicules de tous types. Pour gagner du temps et économiser des frais d'étude, le plus simple est d'acquérir des licences à l'étranger. Cela commence par un accord avec Mercedes pour produire des bus, puis cela se poursuit avec l'achat des droits sur le petit utilitaire Commer du groupe Rootes. Mais les frères Khayami ne perdent pas pour autant de vue l'automobile. Le groupe Rootes fabrique à cette époque une flopé de voitures de tourisme, sous les marques Sunbeam, Hillman, Singer ou Humber. Le choix est large. Les Iraniens se déterminent pour l'Hillman Hunter, présentée en Angleterre en octobre 1966. C'est une voiture moderne dans ses formes, simple de conception, et dotée d'une mécanique généreuse. Le choix d'une coopération avec un groupe britannique trouve son origine dans l'histoire de l'Iran. L'influence de la Grande-Bretagne y est majeure depuis le début du 20ème siècle, à la fois pour des raisons stratégiques et économiques.

Hillman Hunter. Copyright Parallèlement au lancement de la voiture chez Hunter, une chaîne d'assemblage est donc installée près de Téhéran. Pour produire la Paykan, les pièces arrivent d'Angleterre sous forme CKD. La production iranienne commence en 1967, et atteint en peu de temps le rythme de 6000 unités par mois, avec des méthodes relativement artisanales. Les industriels locaux sont incapables pour l'instant de produire des pièces de qualité pour remplacer les CKD. L'Iran est encore un marché fermé. La demande dépasse largement l'offre. La Paykan devient même pour ceux qui en ont les moyens un excellent investissement. Elle se revend plus chère en occasion qu'au prix catalogue affiché par son constructeur. Même la révolution islamique de 1979 n'a que peu d'influence sur sa carrière. La production de la Paykan n'est suspendue que durant quelques mois.

Iran National Paykan. Copyright Après nationalisation, Iran National devient Iran Khodro. La Paykan est inchangée. Mais une difficulté d'un nouvel ordre apparaît. Chrysler UK, repreneur du groupe Rootes en 1967, vient de céder en 1978 ses participations à PSA. Et chez PSA, la motivation manque pour assurer les engagements signés pour vingt ans. Autre difficulté, l'Etat islamique ne sait plus très bien quoi faire de son industrie automobile. Doit-il ouvrir le pays à d'autres constructeurs, ou entretenir un certain protectionnisme. En 1985, PSA finit par vendre aux Iraniens les vieilles machines-outils qui fabriquent des pièces pour leur Paykan. Côté motorisation, PSA consent à fournir pendant six ans des moteurs, boîtes de vitesses, suspensions et freins empruntés à sa 504. Ainsi, la Paykan née propulsion devient au prix de quelques aménagements une traction avant. Techniquement, l'affaire est rondement menée par les ingénieurs iraniens. Ceux-ci savent aussi qu'à l'horizon 1991, ils devront se passer des pièces Peugeot. C'est chose faite en 1993, avec deux ans de retard. Le taux d'intégration locale atteint alors 98 %. Entre-temps, la Paykan a été " modernisée " avec de gros pare-chocs type bouclier, des poignées encastrées, des vitres teintées, des phares rectangulaires, etc ... Depuis, l'Iran s'est ouvert à d'autres constructeurs. Au XXIème siècle, la Paykan est objectivement dépassée par rapport à ses concurrentes. C'est pourtant devenu une sorte d'icône nationale. Son acquisition flirte avec l'acte de patriotisme ! En 2005, le gouvernement iranien prie Iran Khodro de mettre un terme à la production de la Paykan, bien trop polluante.

Iran National Paykan. Copyright Peugeot 405 / Peugeot Roa Conséquence du rachat en 1978 des participations de Chrysler en France, Angleterre et Espagne par PSA, Peugeot se retrouve par les hasards de l'histoire en relation d'affaires avec Iran Khodro. Depuis 1985, ce sont des moteurs de 504 qui équipent la Paykan qui affiche plus de vingt ans d'âge. Il semble assez naturel de penser à la remplacer, au minimum à la seconder. Peugeot bien connu des Iraniens semble l'interlocuteur idéal. En décembre 1988, Iran Khodro et Peugeot signent un accord de coopération industrielle portant sur la production de 500 000 Peugeot 405 en Iran sur dix ans. Les pièces sont importées en Iran, où seul le montage final est effectué. La production effective de la 405 débute en 1990. Les ingénieurs iraniens très créatifs conçoivent en 2002 une seconde version de la 405, la RD, pour Rear Drive, propulsion en anglais. Sur la RD, la carrosserie de la 405 est fixée sur le soubassement de l'ancienne Paykan à propulsion. En 2006, la RD devient Roa après un léger facelift.

Peugeot 405. Copyright

Peugeot Roa. Copyright Peugeot 405 / Peugeot Pars Autre tambouille iranienne, la Peugeot Pars de 2001 est une version " modernisée " de la 405 avec un aménagement intérieur inédit. En 2012, Peugeot accueille un nouveau partenaire dans son capital, la General Motors. Les Américains font pression sur les Sochaliens afin de respecter l'embargo qui pèse sur l'Iran. Peugeot répond aux exigences de la GM, et suspend toute relation d'affaires avec Iran Khodro. Cette situation n'a pas de quoi désorienter les Iraniens. En effet, le taux d'intégration de pièces locales est déjà conséquent. Pour les éléments manquants, il suffit de faire appel aux industriels chinois, maîtres de la contrefaçon. Cerise sur le gâteau, il n'y a plus lieu de payer de redevance à Peugeot.

Peugeot Pars. Copyright Citroën SM / Maserati Quattroporte II La Maserati Quattroporte II est présentée en 1974. Après une absence de cinq ans le constructeur italien tente de renouer avec le marché des berlines de prestige. Pourtant, les conséquences du choc pétrolier de 1973 sont bien là, et la période n'est pas très propice à ce genre de réalisation. Citroën a racheté Maserati à la famille Orsi en 1968. Sur la même plateforme que celle fournie par Citroën à Chapron pour la SM Opéra à quatre portes, la Quattroporte II reçoit une carrosserie dessinée par Marcello Gandini chez Bertone. Elle est jugée anguleuse et maladroite par certains, légère et dans l'air du temps par d'autres. L'utilisation d'éléments communs avec la SM, notamment le moteur qui gagne 30 ch au passage - 210 contre 180 - permettra espère-t-on d'amortir les investissements réalisés chez Citroën dont les ventes de la SM sont en chute libre. Dans l'habitacle, les cendriers, aérateurs de planche de bord et boutons pressoirs sont empruntés à la SM. Mais Citroën, lassé d'avoir à soutenir financièrement le constructeur italien depuis sept ans, et lui-même en difficulté, décide d'arrêter les frais et cède Maserati a Allesandro de Tomaso en 1975. Faute d'homologation en Europe, la plupart des douze voitures fabriquées ont été vendues dans les pays du Moyen-Orient, peu regardant de ce côté-là.

Citroën SM Opera par Chapron. Copyright

Maserati Quattroporte II. Copyright Chrysler 300 / Lancia Thema Daimler Benz vient au secours de Chrysler en 1998. Le groupe allemand va y perdre quelques milliards avant d'abandonner la partie. L'histoire est bien connue. A partir de 2009, changement de cap, Fiat et donc Lancia deviennent des partenaires industriels majeurs de Chrysler. La Thema produite de 1984 à 1994 a été une réussite commerciale, avec 357 572 ventes. A l'époque, l'image de Lancia était encore forte, et les victoires de la Delta en rallyes encore dans les esprits. De 1994 à 2001, l'insipide Kappa limitait la casse avec 117 216 voitures produites, des berlines et des coupés. Au contraire, la berline Lancia Thesis au dessin baroque assemblée de 2001 à 2009 fut un échec retentissant, avec environ 25 000 unités fabriquées. Avec la Thema de seconde génération présentée en 2011, Fiat et Lancia dont les capacités financières sont mesurées préfèrent limiter les frais et les risques en empruntant à leur associé américain les moteurs, le châssis et la carrosserie de la Chrysler 300. L'essentiel du travail de Lancia consiste à redessiner la face avant, avec une calandre typique de la marque, à suréquiper l'auto et à parfaire sa finition. Côté pile, cette mystification ne trompe pas grand monde et elle contribue encore un peu plus à la perte d'identité d'un Lancia déjà bien mal-en-point. Côté face, l'acquéreur de ce modèle peut considérer qu'il achète une Chrysler de luxe, à l'image des Chrysler Ghia des années 50. Vu sous cet angle, la Thema II en impose effectivement. Les ambitions de la Thema n'ont jamais été extraordinaires, heureusement. Elle s'est effacée en 2014, avant que la marque n'entame sa petite mort.

Chrysler 300. Copyright

Lancia Thema. Copyright Rover P6 / Leyland P76 Holden, filiale de la General Motors en Australie depuis 1931 conçoit des modèles adaptés au marché local, ceci avec la bénédiction et l'appui de la maison mère américaine. Face à ces produits façon US made in Australie, la concurrence européenne et britannique en particulier peine à se faire une place en haut de gamme. Importer les Rover n'est pas envisageable en raison d'une fiscalité dissuasive. Alors pourquoi les Britanniques ne s'inspireraient-ils pas de ce qui réussit très bien aux Américains. L'idée tarde à faire son chemin, et ce n'est qu'en 1968 avec la fusion de Leyland et de la BMC que les Britanniques acceptent d'écouter les doléances des Australiens. Giovanni Michelotti avec qui Triumph travaille depuis 1958 est sollicité pour dessiner une berline puissante et racée. L'implantation du V8 Rover qui équipe les P6 anglaises s'avère trop coûteuse à mettre en oeuvre. Leyland opte donc pour la propulsion et propose deux moteurs, un 6 cylindres en lignes de 2623 cm3 et 121 ch - une version légèrement différente est déjà montée sur les Austin Tasman et Kimberley australiennes - ou un V8 de 4416 cm3 de 192 ch. La nouvelle P76 est loin d'afficher les mêmes valeurs que les grosses australiennes de 6 litres de cylindrée et 300 ch, mais elle n'a pas non plus la prétention de s'y frotter. Commercialisée en juin 1973, la presse automobile manifeste son enthousiasme pour la P76. Les commandes affluent. Tout va pour le mieux ... pour l'instant. Hélas, de nombreux conflits sociaux traversent l'industrie automobile australienne. La situation n'est guère reluisante non plus dans les usines britanniques qui fournissent de nombreux composants. La qualité de montage de la P76 n'est pas à la hauteur d'un vrai haut de gamme. Conçue avant le choc pétrolier, elle est d'un seul coup moins adaptée aux nouvelles conditions du marché. La presse devient aussi critique qu'elle fut dithyrambique quelques mois plus tôt. Le mal est fait. On tente malgré tout de sauver les meubles. La P76 pourrait constituer une offre séduisante en Europe, intercalée entre les Rover et les Jaguar. Mais les vendeurs européens n'en veulent pas, eux qui peinent déjà à écouler les voitures de Solihull ou de Coventry. La P76 disparaît fin 1974. C'est un échec avec seulement 12 524 exemplaires assemblés.

Rover 3500 type P6. Copyright

Leyland P76. Copyright Austin Maestro / Lubao CA6410 L'Austin Maestro a été produite en Angleterre de 1983 à 1995. Les outillages ont ensuite été vendus à la société Rodacar AD installé à Varba en Bulgarie. En avril 1996, face aux coûts élevés des importations de composants et à une demande atone, l'aventure prend fin. Puis les mêmes outillages sont revendus aux Chinois de First Automobile Works. C'est ainsi que l'on retrouve la Maestro en Chine sous la désignation FAW Lubao CA6410, habillée d'une face avant de Montego. Quelques voitures sont même réexportées vers la Grande-Bretagne. Toute production de la Maestro cesse définitivement en 2005.

Austin Maestro. Copyright

Lubao CA6410. Copyright Lancia Phedra / Fiat Ulysse / Citroën C8 / Pëugeot 807 En 1988, PSA et Fiat décident de poursuivre la coopération industrielle qui a débuté en 1981 au sein de l'usine Sevel Spa en Italie, où sont produits les utilitaires Peugeot J5, Citroën C25 et Fiat Ducato. Les deux partenaires signent un autre accord afin de construire en France un monospace. Ils jettent leur dévolu sur une ancienne usine Chrysler abandonnée depuis 16 ans, implanté à Hordain dans le Nord. Le site industriel est rénové et de nouveaux bâtiments sont construits. La production des Citroën Evasion, Peugeot 806, Fiat Ulysse et Lancia Zeta débute en 1993. En 1995, elle est complétée par celle des utilitaires légers Citroën Jumpy, Peugeot Expert et Fiat Scudo, dérivés des monospaces déjà fabriqués sur place. Une nouvelle génération de monospaces est lancée en 2002. La C8 remplace l'Evasion, la 807 la 806, la Phedra le Zeta. Seul Fiat conserve le nom d'Ulysse. La génération précédente ayant des accents trop utilitaires, les formes des nouvelles venues se veulent moins cubiques, plus raffinées, plus " automobiles ". Chaque marque a dessiné à sa manière la face avant et l'arrière de ses modèles. L'Ulysse et la Phedra s'effacent en 2010, la C8 et la 807 en 2014. PSA reprend alors son indépendance vis-à-vis de Fiat. De nos jours (2019), le site industriel porte la signature " Groupe PSA site d'Hordain", et produit des utilitaires.

Lancia Phedra. Copyright

Fiat Ulysse. Copyright

Citroën C8. Copyright

Peugeot 807. Copyright Austin Montego / MG Montego L'Austin Montego commercialisée en 1984 se positionne en Grande-Bretagne en face des berlines familiales de Vauxhall et de Ford. La MG du même nom est fabriquée à partir de 1985. Elle se caractérise par une puissance de 149 ch obtenue par adoption d'un turbocompresseur Garett. La présence du logo MG sur une banale berline Austin d'une esthétique discutable fait hurler au scandale les puristes fidèles aux productions d'Abingdon. Les " vraies " MG ont en effet disparu depuis 1980. Paradoxalement, Austin Rover peut se permettre de présenter la MG Montego comme la MG de série la plus rapide ayant jamais existé. La même recette est appliquée sur la Maestro. Dans les années 80, les voitures anglaises souffrent d'un déficit d'image. Les grèves répétées ont des conséquences désastreuses dans l'esprit du public. Tant qu'à acheter du sérieux, autant s'offrir une Honda badgée Rover. La carrière de la MG Montego s'achève en 1991 avec 7276 unités produites.

Austin Montego. Copyright

MG Montego. Copyright Nash Metropolitan / Austin Metropolitan Charles W. Nash, ancien directeur de la General Motors, né en 1864, rachète le constructeur indépendant Jeffery en 1917 et prend la direction de l'entreprise qu'il rebaptise de son nom, la Nash Motors Company. En appliquant des méthodes de production et de gestion issues de son passé chez Buick, il parvient à imposer sans difficulté sa nouvelle marque. Quand il lui faut trouver un successeur, il contacte George W. Mason, dirigeant de la société d'électroménager Kelvinator. Mais Mason n'a aucune envie de quitter ses fonctions. Pour convaincre définitivement celui-ci de le rejoindre, Nash rachète Kelvinator. Mason prend la succession de Charles W. Nash à sa mort en 1948. Lors de sa prise de pouvoir, il milite pour la conception d'une petite voiture. A ses yeux, pour contrer la GM, Ford et Chrysler, il faut produire quelque chose de différent. Une étude de marché confirme sa vision. Il existe une place pour une voiture minimaliste mais ludique, venant en complément de la grosse berline familiale et de la voiture de madame. Une troisième voiture pour famille aisée. Au regard des volumes envisagés, il n'est pas question de partir d'une page blanche. Les Européens savent faire ce type d'auto, autant nouer un partenariat avec l'un d'entre eux. Après avoir écarté Fiat et Standard Triumph, Mason porte son choix en 1952 sur le britannique Austin. La Nash Metropolitan sera produite en Angleterre, avant d'être exportée exclusivement vers les Etats-Unis.

Nash Metropolitan. Copyright C'est une première dans l'histoire de l'industrie automobile américaine. Le public américain ne manque pas de s'amuser à la vue de cette étrange auto qui est commercialisée à partir de mars 1954. Petite et rondouillarde, elle ressemble à un gros jouet. Sa qualité de fabrication est largement perfectible, les ajustements de carrosserie sont approximatifs, et la mécanique empruntée à l'Austin A40 Somerset est loin du niveau d'exigence connu chez Nash. Mason vient d'achever l'association entre Nash Kelvinator et un autre indépendant, Hudson, en créant la nouvelle American Motors Corporation. La Metropolitan est donc diffusée sous les marques Nash et Hudson, la seule différence visible portant sur l'insigne de calandre.

Austin Metropolitan. Copyright Les essais de la presse sont catastrophiques pour la Metropolitan. Sa transmission, sa motorisation, son aspect visuel sont critiqués. Les journalistes l'estiment même dangereuse à conduire. Au-delà de 60 km/h, la tenue de route deviendrait aléatoire. Autre contrariété, le décès soudain de Georges W. Mason en octobre 1954 retarde les évolutions nécessaires qui seront tout de même menées à partir de 1955. Mais les ventes, 7 294 voitures en 1955, puis 8 169 en 1956, sont bien en deçà de l'objectif de 20 000 unités. Pour tenter de sauver les meubles, George Wilcken Romney, successeur de Mason, accepte de céder la licence de fabrication à Austin, afin de diffuser la Metropolitan en Europe. Entre-temps, à force de persévérance et d'améliorations continues, les ventes repartent à la hausse aux Etats-Unis, avec 15 348 unités en 1957, 13 323 en 1958 et 21 040 en 1959. Hélas, elles replongent à 15 548 en 1960, scellant le sort de la petite anglo-américaine au cours de l'année 1961. Austin ne fait pas mieux que les Américains, et écoulant en Europe jusqu'en 1962 un total de 10 325 Metropolitan. Suzuki Alto / Maruti 800 La seconde génération de Suzuki Alto est commercialisée en 1984. Au Japon, un prix de revient serré permet de l'afficher à un tarif inférieur d'environ 20 % par rapport à celui de ses concurrentes. Une large frange de la clientèle est féminine, elle utilise l'Alto pour conduire les enfants à l'école ou pour faire les courses. Curieusement, c'est la première voiture japonaise à être vendue sur son territoire à un tarif unique, sans prendre en compte la distance qui sépare l'usine du concessionnaire.

Suzuki Alto. Copyright On apprend un jour chez Suzuki que le gouvernement indien est en quête d'un partenaire pour le développement d’un concept de voiture populaire. Les candidatures sont malheureusement déjà closes, et celle de Suzuki est rejetée. Pour autant, les Japonais n'abandonnent pas la partie, et après une troisième tentative, Suzuki est retenu comme candidat de remplacement. En mars 1982, Osamu Suzuki, quatrième président de la firme, est informé qu'une équipe d'enquêteurs du gouvernement indien doit se déplacer au Japon, et qu'elle souhaite s’entretenir avec lui. " Nous avons également rencontré d’autres constructeurs automobiles, mais Suzuki fut le seul dont le président se déplaça en personne à l’entretien et fit montre d’un grand enthousiasme vis-à-vis du projet ". C'est dans ce cadre que Suzuki devient le partenaire du gouvernement indien. La Maruti 800, clone de la seconde génération d'Alto, est commercialisée en Inde à partir de 1986. Sa production ne cessera qu'en 2014. Les Suzuki étant interdites de territoire en France jusqu'en 1992 en raison des quotas, c'est par le biais du partenaire indien de Suzuki que la 800 arrive dans l'Hexagone à partir de 1989.

Maruti 800. Copyright Austin Mini Moke / BMC Moke / Moke Californian / Moke Cagiva A la fin des années 50, l'armée britannique est en quête d'un petit véhicule facile à acheminer, qui puisse être parachuté sur les théâtres d'opération. La BMC propose un engin de fabrication nationale, peu coûteux et répondant au cahier des charges. Il est empilable dans les avions de l'armée, et les quatre militaires qu'il peut transporter ont la capacité de la soulever en cas de nécessité. La Royal Air Force est séduite, et suggère même un nom de baptême, la Moke, ce qui signifie bourrin ou baudet dans la langue de Shakespeare. Mais des tests plus exigeants menés par les militaires démontrent son défaut d'endurance dans les situations les plus difficiles. Si les militaires n'en veulent plus, pourquoi ne pas proposer la Moke aux civils. C'est chose faite dès 1963, avec un châssis simplifié emprunté à la Mini. La Moke est produite à la fois sous les marques Austin et Morris. La fabrication à Longbridge se poursuit jusqu'en 1968, année de création de la British Leyland. Seules 14 518 Mini Moke sont assemblées durant cette période. Un succès mitigé !

Austin Mini Moke, Angleterre. Copyright La Moke entame en mars 1966 une carrière parallèle en Australie, sous les marques Morris puis Leyland. Son succès est de courte durée une fois l'effet nouveauté passé. En 1975, la production de la Moke est transférée de l'usine de Zetland qui vient de fermer ses portes à celle de PMC (Pressed Metal Corporation) à Enfield, près de Sydney. Cinq de ces modèles australiens arrivent en France pour une tentative d'homologation. Le service des mines refuse celle-ci, en particulier à cause de la carrosserie anguleuse jugée trop agressive. En novembre 1981, PMC cesse à son tour tout assemblage de la Moke, et l'aventure australienne se termine avec 26 142 exemplaires fabriqués.

BMC Moke, Australie. Copyright L'outillage est rapatrié à Setubal, au Portugal, dans une filiale d'Austin Rover, où la production reprend à petite cadence en juillet 1983, à partir d'éléments CKD en provenance d'Australie. Le petit constructeur britannique Dutton assure son importation outre-Manche. Mais l'aventure portugaise tourne au fiasco, dans un climat social tendu générateur de grèves, et en raison d'un manque d'organisation manifeste. L'activité cesse en décembre 1984. Austin Rover n'abandonne pas la partie, et c'est près de Lisbonne, dans une nouvelle usine, que redémarre la fabrication en avril 1985, à partir d'éléments en provenance de Longbridge. La Moke reprend des couleurs, avec 1100 unités fabriquées en 1986, et près du double en 1987. La France est un marché significatif pour la Moke portugaise, avec 384 immatriculations en 1986 et près de trois fois plus en 1987. En 1988, 2 301 Moke sont produites, mais seulement 1 230 en 1989.

Moke Californian, Setubal. Copyright En juillet 1989, Rover décide de vendre au plus offrant la licence de la Moke. C'est le fabricant de motos italien Cagiva qui remporte la mise. L'assemblage reprend au Portugal au printemps 1991, près de Lisbonne, chez Moke Automobili Spa, propriété de Cagiva. Mais le fabricant de motos ne bénéficie pas des mêmes avantages financiers sur les composants mécaniques en provenance d'Angleterre. 2071 voitures sont fabriquées jusqu'en juillet 1992. Même si les installations sont ré acheminées sur Italie, la production ne reprend pas. Sur un total de 49 937 Moke assemblées depuis 1964, 9 277 l'ont été au Portugal.

Moke Cagiva, Lisbonne. Copyright |