|

Copyright. Ce site est gratuit et sans publicité. Je n'en retire aucun bénéfice financier. C'est le fruit d'une démarche totalement désintéressée. Si vous êtes détenteur d'un copyright non mentionné, je vous invite à me contacter. Ce fait est involontaire. Le document en question sera immédiatement retiré. Merci donc pour votre indulgence, pour ce qui n'est qu'un travail amateur. Avant la P1 1878/1901 La firme Rover est issue directement de la fabrique de bicyclettes J.K. Starley & Sutton de Coventry, fondée en 1878 par John Kemp Starley, un jeune mécanicien particulièrement doué, né à Walthamstow en 1855, et William Sutton, un commerçant de Coventry. Le jeune constructeur présente en 1884 un tricycle, baptisé Rover (vagabond en français). En 1885, c'est la commercialisation de la Rover Safety qui crée l'évènement. Plusieurs innovations majeures caractérisent cette bicyclette : l'adoption de roues de mêmes dimensions à l'avant et à l'arrière (ce qui abaisse le centre de gravité), le cadre losangique, la manette de frein au guidon, et la transmission par chaîne sur l'arrière. Jusqu'alors, les pédales étaient placées au milieu des immenses roues avant. La bicyclette de Rover sera copiée dans le monde entier. La firme connaît une grande prospérité pendant la période d'or de la bicyclette, dans les années 1890. C'est alors la plus importante usine de cycles de Coventry. Starley épouse la fille d'un fabricant de rubans de la ville avec qui il aura dix enfants. C'est devenu un notable. En 1896, il se sépare de son associé William Sutton, et rebaptise sa société " The Rover Cycle Company ". Il regarde avec intérêt la naissance de l'automobile à moteur à explosion, mais il fait le choix de ne pas se disperser à outrance, et reste concentré sur son premier métier. Il meurt très jeune en 1901, laissant son entreprise entre les mains de son associé du moment, Harry Smith.

John Kemp Starley pose avec son invention, la Rover Safety. Copyright 1902 En 1902, Harry Smith nomme au poste d'adjoint au chef d'exploitation Jack Starley, le fils de John. Ensemble, ils se lancent dans la production de motocyclettes, mais aussi d'un tricycle avec un fauteuil en osier placé entre les roues avant, équipé d'un moteur de 2,25 ch à quatre temps. Ces engins sont désormais produits parallèlement aux bicyclettes. Ce n'est qu'une première étape vers l'automobile. 1904 Le grand pas est franchi en 1904. Rover a recruté en 1903 un jeune ingénieur, Edmund Lewis, en provenance de chez Daimler, qui a mis au point en moins de six mois une première automobile. Contrairement à ses concurrents, Lewis a refusé de copier les modèles étrangers, et est parti d'une feuille blanche. La 8 HP qu'il imagine est dotée d'un monocylindre de 1,3 litre. Elle s'appuie sur un châssis-poutre en acier en forme de T, à une époque où l'utilisation du bois est encore prédominante. Dès lors, le constructeur britannique ne va cesser de développer une gamme de plus en plus vaste, depuis les petites cylindrées jusqu'à de plus grosses. 754 automobiles sont produites en 1906, 1 211 en 1907 et 869 en 1908.

Rover 8 HP, 1904/09. Copyright 1905 Rover n'a pas les moyens financiers d'investir à la fois sur les bicyclettes, les motocyclettes et les automobiles. L'entreprise choisit de sacrifier le secteur des motocyclettes, dans lequel la concurrence est devenue trop rude. Environ 1 250 exemplaires ont vu le jour de 1902 à 1905. L'objectif est désormais de fabriquer en grand nombre des automobiles à destination d'un large public. 1907 La marque est encore à la recherche de notoriété. Et celle-ci arrive avec la victoire sur le Tourist Trophy de l'Ile de Man en 1907, après deux tentatives infructueuses en 1905 et 1906. Rover y gagne une image de constructeur de voitures robustes. Le constructeur se satisfait de ce succès de 1907, et suspend dès lors tout engagement officiel en compétition, et ce jusqu'au début des années 30. Il convient de préciser que l'artisan principal de cette victoire, l'ingénieur Edmund Lewis, ne fait plus partie de l'entreprise depuis 1905. Il a préféré rejoindre le concurrent Armstrong-Siddeley. 1910 Malgré l'apparition de nouveaux modèles en 1908 et 1909, les ventes de Rover fléchissent dangereusement, jusqu'à mettre en péril l'équilibre financier du groupe. En 1910, Harry Smith propulse Jack Starley au poste de directeur adjoint. Smith et Starley recrutent Owen Clegg, en provenance de chez Vickers, après un passage chez Wolseley. Rover fait là une bonne affaire. Non seulement Clegg apporte avec lui toute son expertise, mais il parvient à persuader plusieurs de ses collègues concepteurs de le suivre.

Rover 12 HP, 1912. Copyright Owen Clegg ne restera que moins de deux ans chez Rover avant d'être recruté chez Darracq, le temps tout de même de lancer de nouveaux modèles, et de mettre en place un vaste programme de rationalisation, visant à réduire les coûts de production. Le nombre de moteurs disponibles est réduit. On procède à une standardisation des pièces entre les différents modèles, et l'on adopte le principe de construction par lots, qui permet d'assembler plusieurs véhicules en même temps, principe annonçant l'arrivée des futures chaînes de montage. Pour simplifier le processus de production, Rover s'inspire des méthodes d'Henry Ford : " vous pouvez demander n'importe quelle couleur, pourvu que ce soit du noir ". Rover adopte donc une teinte standard, le vert pastel, qui sauf demande spéciale, habille toutes ses voitures. Cela permet par ailleurs d'identifier immédiatement une Rover dans le flux de la circulation. Cette couleur restera prédominante chez le constructeur jusqu'en 1939. Dès 1914, le nombre d'automobiles produites passe à 1 943 exemplaires, contre 883 en 1911. Rover renoue enfin avec les profits, et ses nouveaux moyens lui permettent de relancer la production de motocyclettes. 1914 En avril 1912, c'est Mark Wild, le bras droit d'Owen Clegg qui prend sa succession. Alors qu'éclate la guerre, Rover fait désormais partie des constructeurs automobiles britanniques qui comptent. La production automobile est suspendue en 1915. La compagnie se concentre sur la production de cycles et de motocyclettes. Les commandes pour ces dernières, réputées pour leur fiabilité, affluent de toute l'Europe. Parallèlement, Rover répond à des commandes à destination des forces armées, en fabriquant des carrosseries de voitures militaires et des ambulances sur des châssis d'autres constructeurs. Au fur et à mesure que la guerre se prolonge, Rover est amené à produire des mortiers, des obus, des détonateurs, des pièces pour chars, etc ... 1918 Après-guerre, le constructeur reprend ses productions automobiles civiles avec un seul modèle, la 12 HP. Il doit faire face à une concurrence de plus en plus agressive. Il est notamment difficile de contrer la puissance industrielle des géants américains de l'industrie automobile, Ford en particulier, qui produisent leurs véhicules en grande série, à la chaîne, à des prix de revient imbattables. Rover doit rapidement s'adapter. A Coventry, on hésite sur la stratégie à adopter. Certains dirigeants sont convaincus qu'il est temps que Rover soit présent sur le marché de la très grande série, car il y a toute une nouvelle génération de clients à attirer, celle qui a survécu à la guerre et qui est désormais en âge de conduire. D'autres cadres pensent qu'il serait plus profitable de séduire une clientèle, certes plus limitée, mais disposant de moyens suffisants pour acheter des grosses voitures qui procurent des marges évidemment plus confortables. 1919 Rover opte finalement pour la production en grande série. Un nouvel ingénieur est recruté à la direction des études. Il s'appelle Jack Sangster. Notre homme vient de mettre au point un moteur 998 cm3 " flat-twin " refroidi par air qu'il cherche à industrialiser. Mark Wild et Jack Sangster se lancent dans l'étude d'une toute nouvelle 8HP, équipée du fameux " flat-twin ". Faute de place à Coventry, une nouvelle usine est construite pour cette nouvelle voiture dans le sud de Birmingham, à Tyseley. Bon marché et attrayant, ce modèle permet d'accroître le volume de production de manière significative, qui passe avec seulement deux modèles de 4 575 véhicules en 1921 à 6 466 en 1922.

Rover 8 HP, 1924 Si sur le plan industriel, tout semble aller pour le mieux, l'entreprise est de nouveau bousculée par le départ de deux acteurs majeurs. Jack Sangster quitte Rover en 1922 pour rejoindre le fabricant de cycles Ariel. L'année suivante, c'est Harry Smith, l'ancien associé de John Starley, fondateur de Rover, qui doit quitter ses fonctions pour raison de santé. C'est assez naturellement que Jack Starley, qui a eu le temps de se former à ses côtés depuis 1902, prend les commandes de l'entreprise, prolongeant ainsi la lignée familiale. 1922 Sur le marché britannique, Austin lance en 1922 un pavé dans la mare en présentant sa petite Seven, première du nom. Celle-ci s'avère bien plus moderne que la plupart de ses concurrentes, et plus silencieuse avec son quatre cylindres à refroidissement liquide. Proposée à un prix défiant toute concurrence, elle participe activement à l'accès pour une vaste clientèle de sa première automobile.

Austin Seven, 1922. Copyright Tous les constructeurs de voitures populaires font grise mine. L'Austin est exportée en grand nombre, ou construite sous licence à l'étranger, sous la marque Rosengart en France, Bantam aux Etats-Unis, BMW en Allemagne ... La 8 HP de Rover est directement attaquée. Plutôt que de s'épuiser à concevoir une nouvelle petite voiture pour faire face à l'affront d'Austin, Jack Starley modifie de nouveau sa stratégie, et décide cette fois de monter en gamme, avec une berline 6 cylindres de 3,5 litres. C'est un échec total. La voiture est simplement retirée du catalogue après quelques mois. 1923 Le volume de production automobile baisse de près de 20 %, avec 5 217 voitures assemblées en 1923. De nouveau, Rover se retrouve en difficulté, avec des pertes financières. Jack Starley décide d'arrêter définitivement la production de cycles et de motocyclettes pour ne plus se concentrer que sur l'automobile. 1924 La période est aux errements sur la stratégie à suivre. Retour aux petites voitures : la Rover 9 HP de 1924, qui sera produite jusqu'en 1929, répond à l'Austin Seven, avec son 1074 cm3 refroidi par air. A son tour, la 12 HP conçue avant-guerre, prend de l'âge. Comme dans le cas de la 8 HP, Rover fait appel à une compétence extérieure pour remplacer ce modèle. C'est ainsi qu'est recruté Peter August Poppe. Celui-ci apporte dans ses bagages un nouveau moteur de sa conception. Notre homme est amplement qualifié pour cette nouvelle mission. Né en 1970, formé à Steyr en Autriche, il a fondé en 1899 avec Alfred White la compagnie White and Poppe. Le premier apportait ses compétences techniques et ses relations. le second des capitaux. Cette entreprise s'était enrichie grâce à la fabrication de moteurs et d'armements. Poppe désirait se reconvertir dans le secteur automobile. Mais White préféra vendre l'affaire. C'est lui qui obtint gain de cause, obligeant Poppe à se reconvertir ... chez Rover. Cette nouvelle 14/45 HP, une quatre cylindres de 2132 cm3, est donc présentée au Salon de Londres 1924. Mais elle s'avère manquer de puissance pour porter les lourdes caisses des limousines qui sont en vogue à cette époque, et se retrouve donc en retrait par rapport à ses concurrentes. Peter Poppe répond aux critiques en remplaçant dès mai 1925 la 14/45 par la 16/50 plus puissante avec sa cylindrée de 2413 cm3. La production de la 16/50 s'étend jusqu'en 1928. C'est un succès en demi-teinte, qui ne suffit pas à renflouer les caisses de son constructeur. Rover produit 6 749 voitures en 1924, 5 977 en 1925, et seulement 5 363 en 1926.

Rover 14/45 1927 Peter Pope ne se laisse pas abattre, et conçoit un nouveau modèle dénommé Two litre, doté d'un 6 cylindres de 2023 cm3 pour remplacer les 14/45 et 16/50 à 4 cylindres. Cette Two litre est commercialisée fin 1927. Hélas, cela ne suffit pas dans l'immédiat à revitaliser les ventes, et Rover reste dans le rouge. La productivité des usines est médiocre, notamment en raison d'un trop grand nombre de versions pour chaque modèle, qui empêche d'aller vers plus de standardisation, ceci dans un contexte de concurrence de plus en plus féroce. En 1927, Rover redescend sous la barre symbolique des 5 000 unités, avec seulement 4 183 voitures fabriquées. Cela sera pire en 1928 avec 3 766 voitures. 1928 Les actionnaires qui n'ont pas reçu de dividendes depuis 1923 ne font plus confiance à l'encadrement pour relancer la machine. Le président du conseil d'administration depuis 1909, le colonel WF Wyley, préfère démissionner. Il est remplacé par un autre administrateur, WD Sudbury. Plus fort encore, c'est la stratégie suivie par Jack Starley, fils du fondateur de la marque, qui est remise en cause. WD Sudbury nomme une de ses relations, le colonel Frank Searle, pour remplacer Jack Starley, qui finira par démissionner en janvier 1929. Searle a pour mission de nommer de nouveaux dirigeants et ingénieurs à tous les postes clés. Avec le départ du fils du fondateur de la marque, c'est une page importante de l'histoire de Rover qui vient de se tourner. 1929 En septembre 1929, c'est Peter Poppe qui est remercié suite à un désaccord avec Frank Searle. Il est immédiatement remplacé par Spencer Wilks. Celui-ci, né dans un milieu aisé, reçoit une formation d'avocat avant de s'engager dans l'armée en 1914. Il entre chez Hillman en 1919, et s'y distingue en tant que directeur général dans les années 20. Il épouse par ailleurs l'une des six filles de William Hillman. Il quitte l'entreprise après son rachat par les frères Rootes en 1928. Il ne souhaite pas en effet travailler sous l'autorité de ces nouveaux venus. Il devient chef de la production chez Rover, à une époque où le constructeur perd de l'argent sur chaque voiture produite.

Spencer Wilks (1891/1971). Copyright Maurice Wilks, frère de Spencer, le suit dans cette nouvelle aventure au poste d'ingénieur en chef. Celui-ci a travaillé à la General Motors avant de rejoindre Spencer chez Hillman.

Maurice Wilks (1904/1963). Copyright En attendant, Rover, grâce en particulier au succès commercial tardif de sa Two Litre, renoue dès 1929 avec un exercice bénéficiaire. Cette même année, le constructeur présente une version au châssis raccourci de sa Two Litre, dénommée Light Six. Plus légère, mais équipée du même moteur, elle s'avère plus vive à conduire que sa grande soeur. L'attitude de Rover envers ses clients est subtile. Ils sont considérés pour des ingénieurs amateurs, capables de comprendre et de veiller au fonctionnement de la mécanique. On leur fournit une trousse à outils de professionnel, et on les juge assez compétent pour vérifier les niveaux sur des cadrans à la lecture complexe.

Rover Light Six 1930 Rover reste un constructeur parmi d'autres en Grande-Bretagne. Pour accroître sa notoriété, Dudley Noble, en charge de la publicité, décide d'engager une Light Six dans une drôle de course avec un équipage de trois pilotes (lui plus un pilote d'essai de l'usine et un journaliste du Daily Express). Il s'agit ni plus ni moins que de battre le célèbre Train bleu en France sur le trajet Calais / Saint-Raphaël. Ce train transporte alors la haute société anglaise, qui chaque année, pour échapper aux rigueurs de l'hiver britannique, part pour la Riviera française ou italienne. Il symbolise parfaitement le raffinement que Rover cherche à donner à sa marque. Après deux tentatives infructueuses, la Light Six parvient à ses fins à la troisième occasion, en janvier 1930 dans le sens Saint-Raphaël / Calais. Les retombées publicitaires sont importantes, et Rover ne manque pas de mettre en avant les performances et l'endurance de ses autos. Une Bentley pilotée par Woolf Bernato fera encore mieux en mars de la même année, rejoignant Cannes à Londres en moins de temps que le train n'ai eu besoin pour relier Cannes à Calais.

La Rover Light Six qui a battu le Train bleu sur le trajet Saint Raphaël / Calais. Copyright Surfant sur l'une de ses brèves périodes de prospérité, Rover lance au printemps 1930 un nouveau modèle basé sur la Two Litre, la Meteor. A l'opposée de la Light Six, le châssis a été rallongé, et la cylindrée du moteur portée à 2565 cm3. Jamais Rover n'a proposé à son catalogue une voiture aussi puissante. Mais comme l'ensemble de la profession, le constructeur de Coventry subit l'effondrement du marché automobile de haut de gamme consécutif au krach boursier de 1929. Les résultats de l'exercice clos fin août 1930 sont encore positifs, mais la situation ne va pas tarder à dégénérer, avec des stocks qui s'entassent sur les parkings du constructeur.

Rover Meteor 1931/32 Parallèlement aux productions de haute et moyenne gamme, Franck Searle et WD Dudbury, impressionnés par les énormes chiffres de production de Morris et Austin, décident de ne pas renoncer face à leurs concurrents. Rover continue de tergiverser sur son positionnement commercial. Cette décision est dans le contexte de récession qui sévit alors logique, et Rover n'est pas le seul industriel de l'automobile à suivre cette voie. Il lance dès septembre 1929 l'étude d'une petite auto qui pourrait être produite à 30 000 exemplaires annuellement. Ce projet prend le nom officieux de Scarab, en raison de l'allure compacte et arrondie des premières études de style. Le moteur est un deux cylindres à refroidissement par air implanté à l'arrière. La Scarab est présentée au Salon de Londres 1931, où elle ne suscite que peu d'intérêt. Face au refus des concessionnaires qui ne veulent pas vendre une auto à un prix qui ne leur laisse que peu de marge, et aux difficultés de financement pour l'industrialiser, Rover renonce à ce modèle.

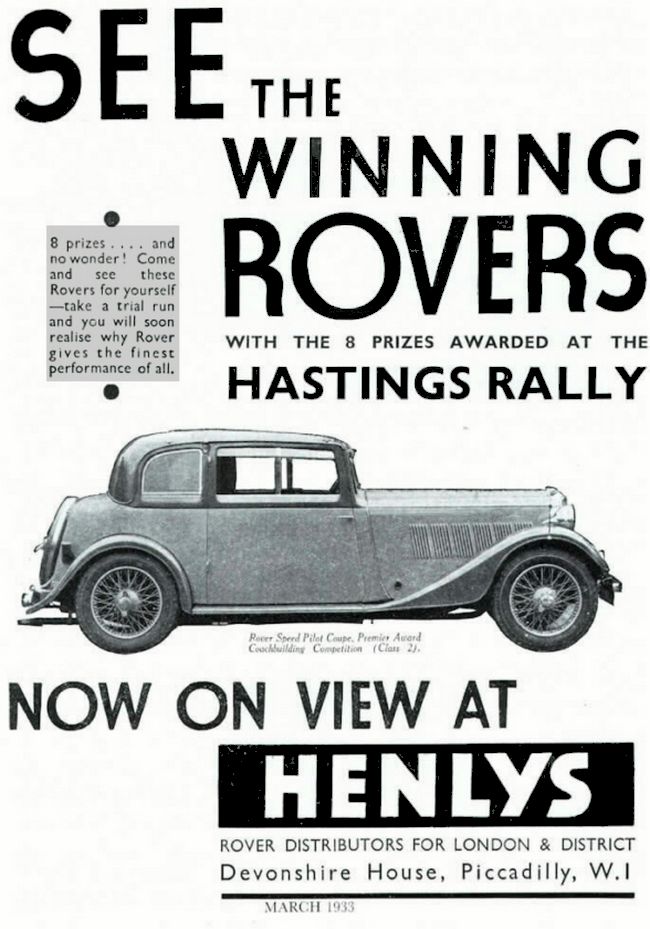

Rover Scarab. Copyright Un autre évènement lourd de conséquences va alourdir les finances de la maison. Rover a été l'un des premiers constructeurs britanniques à s'implanter à l'étranger. Des sommes importantes ont en effet été consacrées à l'installation d'une unité d'assemblage en Nouvelle-Zélande. Celle-ci est inaugurée en février 1932. Hélas, sur le plan commercial, c'est un échec total, et la Rover Company of New Zealand est déclarée en faillite et contrainte de vendre ses installations en 1933. Après deux années bénéficiaires en 1929 et 1930, Rover plonge de nouveau dans le rouge en 1931. Le colonel Searle consacre durant cette période beaucoup de temps au projet d'installation en Nouvelle-Zélande, délaissant quelque peu la conduite des usines en Angleterre. En son absence, les créanciers de Rover nomment un administrateur, Howe Graham, pour remettre de l'ordre dans les affaires. Celui-ci choisit de s'appuyer sur les compétences de Spencer Wilks. De nouveau, des mesures d'économie s'imposent. Comme déjà évoqué, la première à faire les frais de ce nouveau plan est la petite Scarab. Accompagné par son frère Maurice, Spencer Wilks définit une nième nouvelle stratégie pour l'entreprise. Plutôt que de courir après un volume de production important comme le faisait le colonel Searle, il fait le choix de la qualité dans l'assemblage et de la montée en gamme. De simples voitures, les Rover deviennent bientôt des symboles typiques de la vie bourgeoise anglaise. Elles incarnent le bon goût, le bon sens et la tradition fermement ancrée. Pour les classes aisées qui commencent à émerger après les années de récession, le prestige d'une Rover peut s'associer à celui d'une petite Rolls-Royce. Le colonel Searle, dont les choix sont désavoués, est poussé à la démission. Spencer Wilks le remplace au poste de directeur général en janvier 1933, tandis que son frère Maurice prend la responsabilité de la conception des nouveaux véhicules. L'entreprise manque de moyens pour étudier des modèles inédits. Qu'à cela ne tienne, pour en inventer, il suffit de mixer les carrosseries et les motorisations existantes. Ainsi, la Light 20 similaire en apparence à la Two Litre est dotée du moteur de la Meteor, la Light Six est abandonnée, tandis que l'empattement de la Two Litre est réduit de 19 centimètres. Quelques mois plus tard, la Pilot adopte une carrosserie proche de la 10/25, mais avec un 6 cylindres dérivé de celui de la Two Litre, avec une cylindrée réduite à 1410 cm3. Sacrée cuisine ! 1933 Rover fait son retour à la compétition en mars 1933 sur une course régionale, le rallye Hastings du Royal Automobile Club. Une des voitures engagées, un coupé habillé par Carbodies, remporte la course. Celui-ci plaît tellement aux frères Wilks qu'ils décident de l'introduire dans leur catalogue, sous le nom de coupé Hastings.

Rover exploite sa victoire sur le " Hastings Rally " Les ventes et les résultats de l'exercice 1933 restent décevants. Après une année 1932 qui a vu 6 400 voitures sortir des usines, ce nombre retombe à 4 960 exemplaires l'année suivante. La gamme est légèrement remodelée : la cylindrée de la Pilot passe de 1410 à 1577 cm3. tandis que la Meteor est disponible en deux versions, la 20 HP de 2565 cm3 déjà connue, et une nouvelle 16 HP qui reprend le moteur 2023 cm3 de la version Two Litre, qui disparaît elle-même du catalogue. Rover P1, 1934/1936 1934 marque un tournant important pour Rover. Les frères Wilks se sont donnés les moyens de concevoir une toute nouvelle gamme, complètement redessinée, avec des châssis surbaissés. La clientèle visée reste la même, celle des classes aisées souhaitant rouler dans un véhicule discret, mais à l'habitacle raffiné et aux équipements haut de gamme. Le niveau de production, sans être extraordinaire, remonte à 5 964 véhicules. L'entrée de gamme est occupée par les 4 cylindres 10 et 12. La Rover 14 avec son 6 cylindres constitue le milieu de gamme, et les Speed 14, 16 et 20 assurent la présence au sommet de la hiérarchie. Des formes plus arrondies font leur apparition en 1935 sur une version baptisée Streamline, qui sera abandonnée dès 1937 faute de demande.

Rover 10, 1934. Copyright Si la concurrence des voitures étrangères est insignifiante, par contre, celle des autres constructeurs britanniques reste féroce. Rover exporte peu, sauf dans quelques domaines reculés de l'Empire britannique. Les résultats financiers sont corrects, permettant enfin de distribuer à nouveau des dividendes aux actionnaires. 7 253 voitures sont produites en 1935, et ce nombre progresse à 8 335 en 1936. Cette génération 1934/1936 se fera appeler rétrospectivement P1. Cette terminologie avec la lettre P (pour project ?) va être utilisée jusqu'à la fin des années 70.

Rover 14, 1936. Copyright Rover P2, 1937/48 La génération P2 (appellation également rétrospective) prend le relais en 1937. Le dessin des carrosseries se caractérise par des angles plus arrondis, un pare-brise et une calandre plus inclinés. La partie habitable des quatre modèles disponibles, les 12, 14, 16 et 20, est la même. La P2 est disponible avec quatre ou six vitres latérales. Seule la longueur du capot, et donc du châssis, permet de différencier ces différentes versions. La part de marché de Rover progresse sensiblement sur le sol britannique. Stagnant depuis de longues années à 2 % et des poussières, elle atteint 3,2 % en 1939. De 1937 à 1939, Rover produit respectivement 10 183, 10 516 et 11 103 véhicules.

Rover 16, 1938. Copyright A la veille de la guerre, Rover compte parmi les constructeurs britanniques les plus reconnus et respectés. Sous la conduite des frères Wilks, la marque s'est après des années d'égarement forgée une solide réputation de qualité et de robustesse. Elle mérite amplement son slogan " One of Britain's Fine Cars ". Hélas, le conflit mondial va interrompre brutalement cette belle envolée. La production automobile est suspendue en décembre 1939.

La mention " One of Britain's Fine Cars " est inscrite sur la couverture des publications Rover Pendant la guerre Depuis 1937, Rover travaille en toute discrétion pour le ministère de la Défense à la production de matériel militaire, en l'occurrence des moteurs d'avions pour Bristol. Une nouvelle usine a été financée par le gouvernement britannique à Acocks Green, près de Birmingham. Il s'agit déjà pour les autorités d'anticiper un éventuel conflit. Rover n'est pas un cas isolé, puisque Austin, Rootes, Daimler ou Standard sont aussi impliqués dans un vaste programme d'armement. En avril 1939, le gouvernement sollicite de nouveau Rover. Une déclaration de guerre paraît de plus en plus imminente. Un nouveau site industriel est construit durant l'été 1939 à Solihull, au sud-est de Birmingham. Les premiers composants en sortent dès janvier 1940. Bristol fait de nouveau partie des clients, puis l'usine étend son activité à la production de pièces et de fuselages pour les bombardiers Albemarle, avant de produire des mécaniques montées sur les tanks Cromwell et Centurion. Les usines Rover sont durement touchées par les bombardements allemands en 1940 et 1941. Mais la production n'est pas interrompue pour autant. A la fin de la guerre, les frères Wilks réfléchissent à leur futur proche. L'activité de production automobile doit reprendre. L'usine de Coventry est très ancienne et a été trop durement touchée pour y envisager une relance de l'activité. Le site de Acocks Green est trop petit pour recevoir une chaîne de montage. Solihull semble par contre parfaitement adapté. Rover rachète ce site au gouvernement britannique. Cette usine moderne offre par ailleurs des possibilités d'agrandissement. Le déménagement s'organise au printemps 1945.

Le personnel féminin constitue l'essentiel de la main d'oeuvre dans les usines d'armement durant la guerre. Copyright La reprise de la production automobile A l'issue du conflit, Rover, comme ses concurrents, n'a pas d'autre solution que de remettre en production ses modèles de 1939. Aucune nouvelle voiture n'a pu être étudiée pendant la guerre. La première Rover 10 d'après-guerre sort de Solihull en décembre 1945. La reprise officielle de l'activité a lieu en février 1946, après une cérémonie réunissant des personnalités du monde politique et des fédérations industrielles. Quasiment toute la gamme 1939 est relancée sans grand changement. Le nouveau gouvernement considère l'automobile comme un luxe frivole dans un monde qui manque encore de produits de première nécessité, et fait preuve d'une grande méfiance à l'égard de cette industrie, sauf si elle permet de rapporter des devises en exportant sa production. D'ailleurs, les autorités conditionnent la fourniture d'acier au respect de quotas d'exportation imposés aux industriels.

Le contrôle final dans la nouvelle usine de Solihull. Copyright La nouvelle stratégie des frères Milks consiste d'abord à remplacer la 10 qui a atteint la limite d'âge. L'étude du projet M est lancé. Il s'agit d'une petite voiture luxueusement aménagée. Rover prendrait ainsi le contre-pied de ses concurrents qui travaillent à la naissance de voitures de très grandes séries, accessibles au plus grand nombre. Mais les planificateurs imposent un autre choix à la firme de Solihull. Rover doit produire un modèle principal, sans se disperser, qu'il doit s'efforcer d'exporter. Sans le savoir, Rover vient de se positionner sans ambiguïté vers les voitures de taille supérieure, à une époque où Ford, Austin et Morris inondent le marché avec des voitures produites en masse et vendues trois fois moins cher. Cette stratégie de haut de gamme sera appliquée pendant les quarante prochaines années. L'année 1948 est marquée par la présentation du tout terrain Land Rover. Mais il s'agit ici d'une tout autre histoire que nous n'aborderons pas ici, car elle mérite à elle seule un large développement. Rover P3, 1948/49 Les premières nouveautés font leur apparition en février 1948. Il s'agit de faire patienter la clientèle avant de présenter une toute nouvelle génération. Et de fait la P3 ressemble à s'y méprendre à la P2. Elle est disponible en deux versions, 60 et 75, dotées de nouveaux moteurs 4 et 6 cylindres, dont les cylindrées sont respectivement de 1595 et 2103 cm3. Deux carrosseries sont disponibles, berline quatre glaces ou limousine six glaces. Les 60 et 75 disposent d'un tout nouveau châssis et de suspensions à roues indépendantes à l'avant, contribuant à améliorer le confort et la tenue de route. L'évolution sur le plan esthétique est limitée, et par rapport à la P2 on retient surtout la présence d'une lunette arrière de plus grandes dimensions, l'implantation d'un phare central devant la calandre, et le capot moteur quelque peu raccourci. Malgré une légère réduction de l'empattement, l'espace intérieur est plus important. Rover s'en tient à sa ligne de conduite, et produit des voitures à destination d'une clientèle traditionnelle, composée pour l'essentiel de familles bourgeoises et aisées, soucieuses de discrétion et de respectabilité. Les Rover sont moins ostentatoires que les Jaguar, mais aussi moins brillantes sur route. Ce n'est clairement pas la priorité de la marque.

Rover 60/75 de 1948, série P3. Copyright Rover P4 75, 1950/1953 NB : les années indiquées vont ici du 1er septembre au 31 août. Par convention, nous parlerons (exemple) de l'année 1950 pour la période qui va du 01/09/1949 au 31/8/1950. La P3 n'a été qu'un modèle de transition, disponible au catalogue pendant moins de deux ans. Dès le Motor Show de Londres en septembre 1949, Rover présente la toute nouvelle série P4, sous les traits de la berline 75. Celle-ci opte pour un style semi-ponton où les ailes se fondent dans la carrosserie. C'est bien la première fois que Rover transforme sa gamme aussi radicalement. L'usage avait jusqu'alors toujours été de développer les voitures graduellement, plutôt que de lancer des modèles trop novateurs. L'esthétique La P4 dessinée sous l'autorité de Maurice Wilks et d'Harry Loker (responsable du style) se serait inspirée des dernières productions du constructeur américain Studebaker, dessinées par les équipes de Raymond Loewy. Nombre de fidèles de la marque sont choqués par cette esthétique " révolutionnaire ". Il faut toute la solide réputation de Rover et son passé de qualité, de raffinement et de conduite silencieuse pour les convaincre de leur fidélité. Par contre, le grand public est attiré par ce style hors du commun, qui surprend. La Rover n'a pas le même panache qu'une Studebaker, en raison notamment de sa longueur moindre et de ses voies étroites. Assez mal proportionnée et dotée d'un curieux pavillon bulbeux, la critique porte aussi sur le décroché en bas des portes qui nuit à l'harmonie du dessin. Les vitres sont petites. L'ensemble paraît étriqué. Le phare antibrouillard curieusement implanté au centre de la calandre vaut à la P4 le surnom de cyclope.

La P4 de 1949, et son antibrouillard cyclopéen. Copyright

Studebaker Champion, 1947 La technique Aucune révolution n'est à signaler sur le plan mécanique. Pour le moment, un seul moteur est proposé, le 6 cylindres 2103 cm3 de la P3 avec ses 75 ch, mais doté d'une nouvelle culasse en aluminium et de deux carburateurs SU en remplacement du Solex double corps. Ces équipements améliorent quelque peu les performances et permettent de réduire la consommation. Le faible niveau des ventes de la P3 en version 60 ch n'a pas incité Rover à prolonger l'expérience. La P4 repose sur le même châssis conventionnel que la P3, réputé pour sa solidité. Afin de compenser le poids élevé de l'ensemble, le capot, le coffre et les portes sont en aluminium. Les portes avant et arrière se ferment et s'ouvrent sur l'axe d'un montant central. Celles de l'arrière sont donc de type " suicide ". Ce système est peu pratique car les passagers se gênent pour entrer ou sortir de la voiture. Le luxe L'intérieur est sobre. Comme sur la Studebaker, un demi-anneau de klaxon est placé sur le volant. Le tableau de bord, simple et plat, comporte de petits instruments rectangulaires logés dans un cadre métallique. Il est habillé avec du noyer massif en provenance d'Afrique. Le bois, bien poli, présente un aspect différent sur chaque voiture. Les moquettes sont épaisses et confortables. Les sièges fabriqués en interne sont garnis de cuir. Rover propose en option des housses de feutre ou de plastique qui protègent le cuir et lui conservent toute sa fraîcheur pour les propriétaires suivants. Le silence dans l'habitacle atteint un niveau jusqu'alors inconnu. De nombreuses options permettent d'équiper sa Rover aussi luxueusement qu'une Rolls-Royce ... La Rover 75 incite son propriétaire à la mener en douceur. Elle ne procure pas vraiment d'enthousiasme à l'amateur de conduite sportive, invité à aller voir ailleurs. Rover a créé avec la P4 un modèle pour un créneau spécifique du marché, répondant aux attentes d'une clientèle bien ciblée. La qualité 20 % du personnel de Rover est affecté à l'inspection très stricte des matières premières et des composants achetés à l'extérieur. L'entreprise possède ses propres laboratoires et prélève des échantillons de matières premières avant usinage. Les moteurs sont testés pendant cinq heures sur un banc d'essai avant montage. Les boîtes de vitesses et les suspensions font l'objet de procédures de contrôle strictes. Un ultime essai routier est effectué avant livraison. Ces méthodes pointilleuses permettent d'obtenir en sortie d'usine des voitures proches de la perfection, justifiant ainsi le positionnement haut de gamme de Rover.

L'habitacle de la P4, 1949 Un début de carrière poussif Rover ne ménage pas ses efforts pour maintenir sa réputation de silence, de raffinement et de fiabilité. Pourtant, la P4 peine à convaincre. Comparée à la concurrence, elle est lourde et trop faiblement motorisée. Elle dépasse à peine les 120 km/h, ce qui est peu flatteur dans la catégorie des deux litres et plus. Elle compense cette faiblesse par un niveau de confort au-dessus de la moyenne. Il en est produit 3 563 exemplaires en 1950, 8 821 en 1951 et 8 090 en 1952. Mélange de solutions innovantes et archaïques, la P4 n'en est heureusement qu'au début de son développement, et Rover à plus d'une idée dans son sac. La première est de lui ôter dès mars 1952 son oeil central, et de lui redessiner une calandre plus attrayante, mais qui reste de forme classique avec des barres verticales. Les enjoliveurs carrés des phares sont supprimés. Ces quelques modifications ont une incidence positive sur le niveau de production, qui atteint 9 224 voitures sur 1953, avec toujours une seule version, la 75.

La Rover Seventy Five (75) de 1952 arbore une calandre plus harmonieuse (brochure mars 1952) Hors série Chez Rover, on ne s'interdit pas d'être attentif aux propositions qui ne manquent pas d'émaner des carrossiers indépendants. Ainsi, Tickford de Newport Pagnell assemble en 1950 deux exemplaires d'un cabriolet deux portes sur la base de la 75. Cette première tentative de diversification n'est pas menée à son terme, en raison de l'interruption des relations entre Rover et Tickford (qui travaillait par ailleurs sur le Land Rover). Les deux voitures sont vendues en 1951. L'une d'entre elles, retrouvée à l'état d'épave, a été restaurée et participe depuis à quelques manifestations d'anciennes.

Rover 75 Cabriolet par Tickford, 1950. Copyright La courte aventure (1950/52) de la Marauder, autre dérivé de la P4 75, produite à 15 exemplaires, vous est racontée ici. Alors que les concepteurs de la Marauder tentent vainement de vendre leur voiture de sport, Rover sollicite parallèlement Pinin Farina, afin de concevoir un cabriolet P4. Le modèle de base lui est expédié en novembre 1951, mais ce n'est qu'après plus d'une année que le carrossier rend sa copie. La voiture est présentée au Salon de Londres en octobre 1953. Elle est suivie un an plus tard par un élégant coupé dans le même esprit. Ces nouveaux projets avortent, car après étude, il s'avère que la viabilité économique de ce type de voiture " haute couture " est loin d'être acquise.

Prototype de coupé Rover P4 par Pininfarina, 1954. Copyright Sur le plan managérial, Spencer Wilks, 59 ans en 1950, commence à réfléchir à sa propre succession. Il propose à son frère Maurice, 46 ans, jusqu'alors en charge de la conception des nouveaux véhicules, de rentrer au conseil d'administration, ce qui va lui permettre de participer plus activement aux choix stratégiques de l'entreprise. Avec Maurice, parallèlement à la sage berline P4, ils ont donné naissance en 1948 au Land Rover, qui va s'avérer être un succès au-delà de tous les espoirs, permettant surtout à Rover de survire. Spencer va diriger Rover jusqu'à son départ à la retraite en 1962. Rover P4 60, 75 et 90, 1954/1956 A partir de septembre 1953, la 75 est secondée par deux nouvelles versions : une 60 économique équipée d'un 4 cylindres 1997 cm2 de 60 ch, et une 90 dotée du 6 cylindres de la 75 dont la cylindrée a été portée à 2638 cm3 et la puissance à 90 ch. Cet élargissement de l'offre permet à la P4 d'atteindre un chiffre de production de 11 991 voitures. L'essentiel des ventes se porte sur les 75 et 90, respectivement 4 037 et 5 957 exemplaires pour 1954, tandis que la 60 n'attire pas vraiment les foules avec 1 997 unités. Rover fait légèrement évoluer l'esthétique de la P4 en octobre 1954. Les lignes tombantes du coffre arrière font place à des traits plus horizontaux, ce qui modernise l'ensemble et permet d'accroître le volume du coffre, répondant ainsi à une doléance de longue date exprimée par la clientèle. Parallèlement, la lunette arrière est élargie, et est divisée en trois parties. Ces retouches sont réalisées par un jeune designer, David Bache, qui sera appelé à une longue carrière chez le constructeur de Solihull.

Les ailes tombantes sont remplacées par des lignes plus horizontales La 75 affiche pour 1955 une nouvelle cylindrée de 2230 cm3 (au lieu de 2103) et une puissance qui passe de 75 à 80 ch. Avec ces différentes évolutions, la production de la P4 progresse de nouveau, avec 13 346 exemplaires, dont 65 % de 90. C'est en 1956 que la P4, arrivée à maturité, va réaliser le meilleur chiffre de production de sa carrière, avec 14 855 unités. La 90 tient toujours la première position, devant la 75 et la 60 (respectivement 21 et 12 % des ventes). La concurrence est pourtant toujours aussi pressante. Citroën vient de lancer la DS 19 qui fait sensation. Mercedes refait surface sur tous les marchés du monde. Ford et Vauxhall proposent des modèles très proches des Rover, sinon par leur raffinement et leur silence, du moins par leur taille et leurs motorisations. Chez Rover, on reste admiratif face aux volumes de production d'Austin et de Morris. Le bureau d'études travaille à la conception d'une berline de grande série, plus courte que la P4. Le manque de liberté accordé par les autorités publiques aux frères Wilks pour agrandir le site de Solihull conjugué au succès non démenti du Land Rover, dont la production nécessite beaucoup de place, conduisent toutefois à renoncer à ce projet. La remplaçante de la P4 sera donc produite dans le même esprit que celle-ci, orientée vers le haut de gamme. Rover P4 60, 75, 90 et 105, 1957/1959 La P4 est née il y a sept ans. Elle commence à accuser son âge. Quelques retouches cosmétiques doivent lui permettre de prolonger sa carrière, en lui procurant un aspect plus dynamique. La face avant est redessinée, avec des ailes qui accueillent désormais les clignotants et les feux-de-position. Rover propose à partir d'octobre 1956 une version plus puissante, la 105. Elle est disponible en boîte manuelle (S) ou semi-automatique à deux vitesses (R) du nom de " Roverdrive ". Cette dernière s'avère malheureusement très dispendieuse en puissance, ce qui en fait un modèle complètement dépourvu de nervosité. Le 6 cylindres de la 90 conserve la même cylindrée, mais il est poussé à 108 ch au lieu de 90.

Notez le nouveau positionnement des feux commun à l'ensemble des versions La crise du canal de Suez fin 1956 conduit dans de nombreux pays européens à un rationnement du carburant. Mécaniquement, les ventes d'automobiles baissent. Pour 1957, Rover ne produit que 8 607 P4, presque deux fois moins que l'année précédente. Ce nombre remonte heureusement à 12 360 voitures sur 1958.

L'habitacle de la Rover 105 : cuir et bois à profusion Howe Graham, l'ancien administrateur nommé au début des années 30 par les créanciers du groupe pour remettre les finances d'aplomb, occupait le poste de président de Rover depuis 1954. En 1957, Spencer Wilks le remplace dans cette fonction. La direction générale est assurée par son frère Maurice, assisté de George Farmer, directeur commercial depuis 1953. Un nouveau venu, Robert Boyle, remplace Maurice Wilks en tant que responsable de la conception des nouveaux véhicules. Rover P4 80 et 100, 1960/1962 Rover présente sa toute nouvelle P5, commercialisée sous le nom de " 3 Litre ". Celle-ci ne remplace pas la P4, mais vient étoffer la gamme à un niveau supérieur. A la même époque, la grille de calandre de la P4 est retouchée. On retient surtout l'apparition d'une baguette centrale verticale plus proéminente, dans l'esprit de la P5, mais il faut un oeil bien avisé pour constater cette évolution. La 105 R à boîte automatique disparaît, laissant à la P5 de soin d'occuper ce créneau. Le niveau de production de la P4 souffre évidemment d'une forme de concurrence interne, même si celle-ci n'est pas frontale. Rover en produit tout de même 8 582 en 1959, contre 3 160 P5 3 Litre.

A l'aube des années 60, les rondeurs de la P4 semblent d'un autre temps

Les lignes droites de la P5 paraissent plus contemporaines Pour 1960, la gamme P4 est totalement remaniée et se réduit à deux versions, la 80 et la 100. La première dispose d'un moteur inédit sur la P4, le 4 cylindres 2286 cm3 et 77 ch qui équipe le Land Rover. La seconde dispose d'un 6 cylindres 2625 cm3 de 104 ch. La P4 ne désarme pas, loin de là, puisqu'elle est encore produite à 9 670 unités en 1960. Les 80 et 100 restent disponibles jusqu'en 1962. 8 361 exemplaires sont encore assemblés en 1961, mais seulement 4 493 en 1962. La chute est sévère. Désormais, la P4 est objectivement en retard par rapport à la concurrence. Dans sa catégorie de prix, les Jaguar MK II 2.4 litre ou Mercedes 220 S/SE offrent des arguments nettement plus convaincants, tant en performances qu'en maniabilité. Mais chez Rover, en attendant la relève, on a choisi de laisser la P4 vieillir sans ressentir la moindre honte. Voiture austère et délibérément traditionaliste, la P4 incarne à merveille l'esprit britannique. Cette adéquation lui vaudra, de la part du public anglais, le surnom affectueux d'" Auntie ", autrement dit " tantine ". De fait, elle fait au début des années soixante partie de l'environnement familier outre-Manche, au même titre que les bus à impériale, les taxis londoniens ou les cabines téléphoniques rouges. Spencer Wilks fait valoir ses droits à la retraite en 1962, après plus de trente ans passés chez Rover, compagnie qu'il a réveillée et portée vers de beaux succès commerciaux. Il reste cependant membre du conseil d'administration. Son frère Maurice lui succède au poste de président de la Rover Company Ltd. Il est lui-même remplacé à la direction générale par William Martin-Hurst. Rover P4 95 et 110, 1963/1964 Pour 1963 et 1964, les versions 95 et 110 remplacent les 80 et 100. Désormais, seul le 6 cylindres de 2625 cm3 est maintenu au programme, mais avec deux niveaux de puissance, 104 ch pour la 95 et 123 ch pour la 105, grâce à l'adoption sur cette dernière d'une culasse revue et corrigée par le spécialiste Harry Weslake. Rover présente au Salon de Londres 1963 la 2000, dite de la génération P6, appelée à succéder à la P4. Celle-ci aurait du être commercialisée depuis au moins deux ans, mais le manque de place sur le site de Solihull a retardé son industrialisation. Les autorités politiques, soucieusement de création d'emplois dans des régions moins favorisées, n'ont pas autorisé Rover à agrandir le site existant. Pour faire de la place à la P6, certaines productions ont donc été déplacées sur un nouveau site à Pengram, près de Cardiff, dans le pays de Galles. Le style de la Rover P6 tranche avec singulièrement avec celui de la P4. Copyright La P4 est encore produite à 5 189 exemplaires en 1963, mais à seulement 3 100 en 1964. La dernière P4 sort de Solihull le 27 mai 1964, après avoir été fabriquée à 130 342 exemplaires, dont seulement 15 161 à moteur 4 cylindres. C'est définitivement le modèle qui a permis à Rover de se relancer après la guerre.

Rover 90/110, l'heure de la retraite a sonné pour la vénérable " tantine " |