|

Copyright. Ce site est gratuit et sans publicité. Je n'en retire aucun bénéfice financier. C'est le fruit d'une démarche totalement désintéressée. Si vous êtes détenteur d'un copyright non mentionné, je vous invite à me contacter. Ce fait est involontaire. Le document en question sera immédiatement retiré. Merci donc pour votre indulgence, pour ce qui n'est qu'un travail amateur. Bien que Berliet évoque spontanément, dans l'imaginaire collectif, l'image de ses camions robustes qui ont occupé les routes et les chantiers du monde entier, réduire l'histoire de ce constructeur à ce seul aspect serait ignorer une partie significative de son héritage. Avant de s'imposer comme un géant du poids lourd, Berliet a en effet connu une période automobile notable, souvent méconnue du grand public. C'est précisément sur cette dimension moins explorée de l'histoire de Berliet que nous nous penchons ici. Les racinesNé le 20 janvier 1866, Marius Maximilien François Joseph Berliet est issu d'une famille aux origines paysannes. Ses grands-parents, ayant quitté leur ferme iséroise à Décines en quête de meilleures opportunités, se sont installés à Lyon vers 1930, la terre ne suffisant plus à subvenir à leurs besoins. Aîné de sept enfants, Marius grandit dans un environnement familial orienté vers l'industrie textile. Au moment de sa naissance, son père, Joseph, et sa mère, Lucie Fabre, sont associés à Jacques Bellet dans une petite entreprise de confection de satins, rubans et doublures, située dans le quartier de la Croix-Rousse. Après avoir obtenu son certificat d'études primaires, Marius suit une brève scolarité au lycée avant d'effectuer un an d'apprentissage en tant que tisseur. A seulement 17 ans, il intègre l'entreprise familiale. Cependant, malgré son ardeur au travail, l'univers de la soierie ne l'attire que modérément. C'est la mécanique qui le fascine véritablement. Son intérêt ne réside pas tant dans ce que les machines produisent, mais plutôt dans leur fonctionnement intrinsèque. Il se plonge alors dans l'étude de leurs principes, cherchant constamment à les améliorer. Grâce à des cours du soir, il perfectionne ses connaissances en mécanique et en dessin. Son ingéniosité le pousse à inventer de nouvelles machines, plus rapides, et à réorganiser certains services. Cela se se traduit par une augmentation significative du chiffre d'affaires et des bénéfices de l'entreprise familiale. L'affaire emploie une trentaine de personnes.

Berliet & Bellet, l'affaire familiale - Copyright L'Eveil à l'AutomobileMarius Berliet dévore avidement les ouvrages et revues techniques de son temps, qui commencent à explorer le phénomène des voitures sans chevaux émergeant dans les nations industrialisées. C'est ainsi qu'il découvre les créations de pionniers tels que Bollée, Serpollet, De Dion-Bouton, Benz, Panhard et Levassor, ou encore Peugeot. Il apprend également qu'un Lyonnais, Emile Lavirotte (1870/1944), commercialise déjà depuis deux ans une voiture à moteur à pétrole. La vue de ce véhicule, conçu par Lavirotte, plus jeune que lui, et son ami Maurice Audibert (1867/1931), le conforte dans son ambition. Face à ces " soyeux " comme lui qui se lancent dans l'aventure automobile, Marius prend alors la décision audacieuse de construire sa propre voiture. S'inspirant des plans détaillés d'un moteur à explosion " Permington " publiés dans la revue " La Nature ", Marius Berliet se lance dans le calcul et la conception. Son cousin, Claude Geay, lui prête alors un modeste appentis sans fenêtre, situé derrière son entreprise. C'est dans ce lieu exigu que prend forme la première automobile Berliet. Démuni d'outillage, à l'exception d'un vieux tour, Marius confie l'usinage des pièces majeures à Perrayon, une entreprise de construction mécanique renommée de Villeurbanne. La numéro 1En 1895, après six mois d'efforts intenses, Marius Berliet finalise son tout premier véhicule. Connu sous le nom de " numéro 1 ", cette automobile se distingue par une configuration unique à deux sièges en tandem, positionnés l'un derrière l'autre. Cette disposition particulière n'est pas le fruit du hasard, mais une contrainte imposée par la largeur étroite, 0,85 mètre, de la porte du jardin familial, nécessitant une voiture d'une largeur maximale de 0,80 mètre. Sous le capot, le " numéro 1 " est équipé d'un moteur monocylindre horizontal à quatre temps, astucieusement placé à l'arrière. Ce moteur est accouplé à une boîte de vitesses à deux rapports. Le conducteur prend place à l'arrière, une position lui permettant de surveiller directement le moteur, tandis que le siège avant est réservé à un éventuel passager.

Berliet numéro 1- Source : Marius Berliet, 1866-1949, édité en 1966 à l'initiative de Berliet Cependant, les premiers essais sont loin d'être un succès. L'aventure se termine abruptement dans l'étal d'une boucherie, sous les moqueries des badauds. De retour au domicile familial, l'incident provoque la fureur de son père, qui lui enjoint de se débarrasser de cette machine. Les relations entre Marius et son père sont tendues, ce dernier étant sceptique face à ces mécaniques dangereuses et malodorantes. Malgré la frustration paternelle, la détermination de Marius est inébranlable. Il rétorque à son père qu'après avoir raté les débuts de la bicyclette, il ne veut pas manquer ceux de l'automobile. Fort de cette conviction, Marius Berliet se remet immédiatement au travail, tirant les leçons de ses mésaventures initiales. La construction de son deuxième véhicule l'entraîne dans de nouvelles nuits blanches, dévorant toutes ses économies et l'obligeant même à solliciter l'aide financière de ses frères et sœurs. Les questions financières pèsent lourdement sur ses épaules. Il réalise rapidement la nécessité de trouver des associés ou des commanditaires. Cependant, à Lyon, les investisseurs se montrent frileux et méfiants face à cet inconnu qu'est encore Marius Berliet, réticents à engager leurs fonds dans une entreprise aussi incertaine à leurs yeux. La numéro 2A l'automne 1896, la réputation de Marius Berliet commence à se répandre. M. Porte, un industriel de la soierie, ayant entendu parler de son travail sur les automobiles, le contacte pour lui en commander une. Cette proposition est accueillie avec un enthousiasme immense par Marius, surtout après les doutes exprimés par son père, qui estime qu'une telle folie ne peut pas trouver preneur à Lyon, contrairement à Paris. L'acompte substantiel versé par M. Porte conforte Marius dans sa démarche et le pousse à se lancer pleinement dans la conception et la fabrication de sa deuxième voiture. En plus de l'expérience acquise avec la " numéro 1 ", il s'engage à y intégrer les dernières innovations techniques. Parallèlement, apprenant que la course Paris-Marseille-Paris doit passer par Lyon en septembre, Marius Berliet y voit une occasion unique de se documenter. Au poste de contrôle de Caluire, il s'immerge dans l'événement, aidant les pilotes et les mécaniciens, et analyse minutieusement les solutions techniques adoptées par les concurrents. Sa soif d'apprendre est telle qu'il est de nouveau présent au retour de Marseille pour assister les véhicules rescapés.

Berliet Voiturette n° 2, 1897 - Source : https://en.wheelsage.org Fabriquée, tout comme la première, en soirée dans l'atelier prêté par son cousin Claude Geay, cette voiture " numéro 2 " marque un progrès significatif. Mieux équilibrée que sa devancière, elle offre deux places côte à côte. Elle est propulsée par un moteur arrière à deux cylindres, toujours accouplé à une boîte à deux rapports. Au début de l'année 1897, une fois le véhicule achevé, Marius Berliet le présente à son client. Pour prouver sa fiabilité, M. Porte demande à Marius d'effectuer un aller-retour jusqu'à Villefranche. Le trajet est réalisé sans la moindre panne, à une vitesse moyenne de près de 40 km/h, et la voiture parvient même à gravir la côte de 15 % du mont Cindre. Le client, visiblement ravi par la performance, félicite chaleureusement Marius. Cependant, à sa grande surprise, M. Porte lui annonce qu'il ne souhaite finalement plus prendre livraison de la voiture, l'invitant à la conserver, ainsi que l'acompte versé. Marius Berliet garde donc la " numéro 2 ", qu'il utilise, dont il affine les réglages, et avec laquelle il parvient à approcher les 40 km/h. 1898/1900, type B Satisfait de sa deuxième voiture, Marius Berliet dépose un brevet le 24 janvier 1898. Il propose alors à Audibert et Lavirotte de la fabriquer sous licence, moyennant une redevance par châssis produit. Un accord est signé le 26 mai 1898, mais ses nouveaux partenaires changent d'avis. Jugeant la voiturette trop légère, ils préfèrent se concentrer sur des modèles plus imposants de leur propre conception. Ce choix, hélas, les mènera à la faillite trois ans plus tard. Puisque le principal constructeur lyonnais n'en veut pas, Marius Berliet décide de construire lui-même cette Type B. Pour se lancer, Marius Berliet a besoin de capitaux. Il démarche les banques avec son prototype, mais se heurte à des refus systématiques. Une expérience qu'il n'oubliera pas, quand les mêmes banques viendront le solliciter lorsqu'il aura réussi. En 1899, grâce à des fonds prêtés par ses proches et à l'héritage perçu après le décès soudain de son père, il acquiert un local de 90 m2 rue Sully, dans le quartier des Brotteaux, auprès de l'un de ses sous-traitants. La disparition de son père met également fin aux querelles familiales, libérant Marius de l'opposition paternelle. Fin 1899, il emploie déjà quatre ouvriers.

Affiche Audibert et Lavirotte, Montplaisir, Lyon - Copyright Dans ce premier atelier exigu, il dispose d'un moteur à gaz, d'un tour, d'une forge et d'une perceuse. La fabrication de la plupart des pièces est confiée à des sous-traitants. L'espace est si limité que le montage et les réglages sont achevés à l'extérieur, sur le trottoir. Onze exemplaires de cette Type B, dirigée par un guidon, sont produits jusqu'au début de l'année 1900. L'un d'eux est même présenté au Salon de l'Automobile de Lyon en décembre 1899. Il s'agit d'une deux places, caractérisée par une direction à guidon et des roues avant et arrière de diamètres différents. L'atelier initial de la rue Sully se révèle rapidement trop petit et mal équipé. Il est vendu en 1900, et Marius Berliet s'installe alors rue Paul-Michel Perret, près du Parc de la Tête d'Or, dans un local de 450 m2. Il emploie déjà près de soixante ouvriers. Avec l'argent de la vente de son ancien atelier, il investit dans de nouvelles machines-outils. La production augmente, mais, là encore, l'espace vient à manquer. Un an après son emménagement, les voitures sont de nouveau terminées et stockées sur le trottoir avant d'être livrées. En 1900, à 34 ans, Marius Berliet demande à son frère Benoît de reprendre la fabrique familiale, qui prospérera jusqu'en 1916. A la même époque, un certain Louis Renault sort ses premières voitures de son atelier de Billancourt. Les deux hommes partagent des similitudes frappantes : ce sont des autodidactes, dotés d'une forte personnalité, d'une motivation inébranlable, et qui font preuve d'autorité et d'un esprit inventif remarquable. 1901/1902, l'offre se diversifie Berliet commence à se faire un nom. Dès le 22 décembre 1900, le constructeur lyonnais figure dans le répertoire des marques que " La France Automobile " publie chaque semaine. Au début de 1901, le premier article de cette revue consacré à l'entreprise souligne que la popularité des véhicules Berliet tient à leur conception simple et à la douceur de leur fonctionnement. Visuellement, les Berliet s'apparentent aux modèles de De Dion-Bouton, Darracq ou Peugeot. Techniquement, elles suivent les évolutions courantes de l'époque : un châssis en bois armé, un moteur à l'avant, quatre vitesses et une marche arrière contrôlées par un levier unique, et une transmission par chaînes. Seul un type de châssis est disponible, avec un empattement de 1,90 mètre, mais trois moteurs sont proposés : un bicylindre de 8 CV et deux quatre cylindres de 10 et 16 CV. Le bicylindre est principalement destiné aux véhicules de livraison, capables de transporter des charges utiles de 350 à 700 kg. Ce sont les premiers utilitaires Berliet, marquant le début d'une longue lignée. Le client a le choix entre des roues de diamètre égal de 800 mm, ou des roues de 700 mm à l'avant et de 850 mm à l'arrière. A partir de 1902, toutes les roues adoptent un diamètre uniforme. Les garnitures de freins sont en poils de chameau, et une Berliet peut parcourir environ 200 km avec un plein. Les bénéfices sur les ventes sont confortables, représentant plus du double du prix de revient. Le chiffre d'affaires progresse à un rythme soutenu. La presse spécialisée accueille favorablement ce nouveau constructeur dans ses colonnes. 1902/1903, la reprise d'Audibert et Lavirotte Début 1902, Marius Berliet saisit une opportunité en rachetant Audibert et Lavirotte, alors en difficulté. C'est le même constructeur auquel il a proposé une association quatre ans auparavant. Ce rachat lui permet de transférer toutes ses activités dans leurs vastes locaux de Monplaisir à Lyon. Berliet dispose désormais d'une véritable usine de 10 000 m2, moderne, couverte et parfaitement équipée, avec des terrains disponibles pour de futurs agrandissements. Le seul bureau d'études occupe une surface impressionnante de 1 600 m2, un record pour l'époque. Cette nouvelle usine est la fierté de Marius Berliet. A 36 ans, il a bâti son empire seul : de simple artisan, il est devenu un industriel respecté. Fin 1902, l'usine produit entre dix et quinze voitures par mois et emploie déjà 250 personnes. Il y a peu encore, Marius Berliet cumulait les rôles de patron, ouvrier, comptable, acheteur, essayeur et vendeur. Aujourd'hui, il dirige une affaire structurée, dotée de services distincts et de chefs de service. Il consacre l'essentiel de son temps à son bureau d'études, mais s'entoure surtout de collaborateurs compétents. L'un d'eux, Pierre Desgouttes, quittera l'entreprise en 1904 pour fonder sa propre marque, avant de s'associer deux ans plus tard avec Cyrille Cottin. Marius Berliet confie le poste de directeur commercial à Emile Lavirotte, son ancien concurrent malheureux. Maurice Audibert rejoint Rochet-Schneider, puis La Buire en 1904.

Cette brochure illustre l'usine de Montplaisir rachetée à Audibert et Lavirotte La gamme Berliet de 1903 présente une esthétique renouvelée, abandonnant le capot de style Renault des années précédentes. Berliet ne propose désormais que des quatre cylindres, déclinés en quatre modèles : 10, 16, 18 et 24 CV, tous équipés d'une transmission par chaînes. Les versions 10 et 16 CV reposent sur un châssis en bois armé, avec des empattements respectifs de 2,10 et 2,15 mètres, tandis que les 18 et 24 CV adoptent un châssis embouti et des empattements de 2,30 et 2,45 mètres. Bien que les roues arrière soient à nouveau de plus grand diamètre, c'est la dernière fois que Berliet inclut cette particularité. La Berliet 10 CV sert d'ailleurs de base à la première automobile de la marque anglaise Sunbeam, la 12 HP. Cette pratique, consistant pour les jeunes constructeurs automobiles à utiliser des licences ou à adapter des modèles existants pour lancer leur propre production, est courante à l'époque. Sunbeam a ainsi pu bénéficier du savoir-faire de Berliet pour ses débuts dans l'automobile. 1904, le contrat ALCO En 1904, Marius Berliet reçoit une visite inattendue qui va changer le cours de son entreprise. Albert J. Pitking, président de l'American Locomotive Company (ALCO) de New York, souhaite le rencontrer. Malgré la méfiance initiale de Berliet, Pitking insiste, mettant en avant la puissance de sa société : 18 000 employés et quatorze locomotives produites chaque jour. Berliet est alors loin de se douter de la notoriété de sa marque aux Etats-Unis. L'objectif de Pitking est clair : étendre les activités d'ALCO au secteur automobile en produisant sous licence un modèle ayant déjà fait ses preuves. Il propose à Marius Berliet d'acquérir, via un paiement comptant et immédiat, la licence de fabrication de ses voitures aux Etats-Unis. ALCO veut ainsi éviter les aléas de la conception d'un nouveau véhicule et gagner un temps précieux.

Publicité American Locomotive Company - Copyright Le montant proposé est si conséquent que Marius Berliet s'interroge sur ce choix parmi la multitude de constructeurs européens. Pitking lui explique alors que ses équipes ont testé les meilleurs châssis français, allemands et anglais. Après les essais les plus rigoureux, les châssis Berliet se sont avérés les plus performants, leurs qualités d'endurance, de robustesse et la simplicité de leur conception correspondant parfaitement aux attentes d'ALCO pour ses futurs clients. Lors du Salon de Paris de 1905, Berliet présente ses modèles sur son propre stand, tandis qu'ALCO expose les siens sur un autre. Les voitures ALCO, également connues sous la marque American Berliet, seront produites à Providence, dans le Rhode Island, de 1905 à 1913, avec l'assistance de personnels expérimentés de Berliet.

Alco 4-40 Toy Tonneau Touring, 1910 - Source : https://fr.wheelsage.org Les fonds obtenus dès 1905 permettent à Marius Berliet d'agrandir son usine de Monplaisir et d'investir dans de nouvelles machines. Cela en fait l'une des usines les plus avancées du secteur automobile. C'est le coup d'envoi d'une ère nouvelle. En souvenir de cet accord historique avec ALCO, Berliet adopte comme emblème de sa marque la locomotive du Far West avec son chasse-buffle. Cet insigne apparaît pour la première fois sur le catalogue et le manuel d'entretien de 1906. C'est en 1908 que l'insigne rond à la locomotive bleue, émaillé par Augis, apparaîtra sur les radiateurs. 1905, confirmation de la montée en gamme En 1905, la gamme Berliet prend une nouvelle dimension, posant les bases de son offre jusqu'en 1914. Elle s'articule autour de quatre modèles à quatre cylindres, allant de la 14 CV de 2,4 litres à l'impressionnante 60 CV de 9 litres. Le constructeur lyonnais oriente clairement sa production vers des modèles plus luxueux. Berliet est l'un des premiers constructeurs à vendre des voitures entièrement terminées, c'est à dire carrossées dans ses usines. L'entreprise, qui emploie désormais 250 personnes, produit 300 châssis cette année-là. A titre de comparaison, Rochet Schneider compte aussi environ 250 salariés, Pilain 90, La Buire 80, et Mieusset également 80. L'industrie automobile lyonnaise emploie environ 2 200 ouvriers, incluant les fabricants de moteurs et de châssis, les carrossiers et les accessoiristes. Cependant, cette même année est marquée par un mouvement de grève chez Berliet, déclenché par le licenciement de trois salariés en mai 1905. Le personnel exige la réintégration de ses collègues, et début juin, le mouvement s'étend aux autres constructeurs lyonnais. La grève dure trois semaines. Face à la situation, Marius Berliet ferme les ateliers et licencie son personnel. Il informe ensuite par voie de presse qu'il a réembauché 125 ouvriers ayant demandé à reprendre le travail, et que ce processus se poursuivra selon les besoins. Cet événement lui vaudra le surnom de " Marius Berliet l'inflexible ", titre d'un livre que Saint-Loup, de son vrai nom Marc Augier (1908/1990), auteur controversé, lui consacrera en 1962. Paul Bablot En août 1905, Paul Bablot, concessionnaire Berliet à Marseille, fait sensation en remportant sa catégorie lors de la Coupe des Pyrénées avec une Berliet 22 CV. Cette course organisée par le journal " La Dépêche " en association avec la revue " La Vie au grand Air " a pour objectif de promouvoir le massif pyrénéen et d'attirer les automobilistes dans cette région. Il s'agit d'un circuit touristique de plus de 1300 km à travers les routes de montagne. C'est le premier grand succès sportif de la marque Berliet.

Une Berliet traverse Luchon lors de la Coupe de Pyrénées le 22 août 1905 - Source : Agence Rol, https://gallica.bnf.fr La publicité du constructeur lyonnais s'empresse de capitaliser sur cet exploit, insistant particulièrement sur l'exceptionnelle faible consommation de la voiture victorieuse. Lors de l'épreuve spécifique de consommation, la 22 CV a parcouru les 119 km de l'étape Biarritz-Pau à une moyenne impressionnante de 72 km/h, ne consommant que 11,5 litres d'essence. Face à cette performance jugée incroyable, de nombreux détracteurs crient à la supercherie et mettent en doute ce record. Bablot, sûr de sa voiture, relève le défi. Le 28 janvier 1906, il réitère la démonstration avec la même voiture sur le trajet aller-retour entre Salon-de-Provence et Arles. Pour éviter toute contestation, il invite des officiels et des personnalités du monde de la course automobile, embarquant même à son bord les présidents des Automobile Clubs de Marseille et de Salon, ainsi qu'un chronométreur de l'Automobile Club de France (ACF). Non seulement il réussit sa tentative, mais il fait encore mieux qu'en 1905 : il parcourt 100 km à une moyenne de 74 km/h avec seulement 8,75 litres de carburant. C'est un record étonnant pour une voiture de cette puissance, qui aurait dû faire taire les plus sceptiques. Pourtant, certains restent méfiants. Même le très réputé Baudry de Saunier, dans la revue Omnia, exprime son incrédulité. Cependant, quelques mois plus tard, la presse spécialisée commence à reconnaître les efforts de l'industriel lyonnais. La Vie Automobile met en lumière les qualités du carburateur mis au point par Marius Berliet, ainsi que le rendement exceptionnel des transmissions Berliet. Les voitures Berliet, déjà réputées pour leur robustesse et leurs aptitudes en côte, le deviennent également pour leur sobriété. Trois mois plus tard, la marque Berliet fait de nouveau parler d'elle lors des reportages sur la Targa Florio en Sicile. Cette course de vitesse, imaginée par le Chevalier Vincenzo Florio, est réservée aux voitures de tourisme produites à plus de dix exemplaires et dont le châssis coûte moins de 20 000 francs. Le même Paul Bablot, au volant d'une Berliet 40 CV, se classe troisième, juste derrière deux Itala bien plus puissantes.

Paul Bablot en 1906 sur la Targa Florio - Source : Agence Rol, https://gallica.bnf.fr Durant l'été, c'est au Mont Ventoux qu'une Berliet brille encore. Le pilote Favre prend la deuxième place de l'épreuve, devancé seulement par une La Buire. Enfin, en septembre, Bablot se distingue une fois de plus. A bord d'une 22 CV, il prend le départ de la course du Tourist Trophy, disputée sur l'île de Man, et termine deuxième, juste derrière Charles Stewart Rolls, au volant d'une Rolls-Royce 20 HP. 1906, année faste Berliet ne se contente plus de briller en compétition. En mars, la marque domine le concours d'élégance automobile de Monte-Carlo, s'emparant des trois premières places. L'une des voitures primées présente un châssis révolutionnaire : ses longerons sont incurvés vers le bas à l'avant des roues motrices, une innovation qui permet d'abaisser l'accès à l'habitacle. C'est aussi à cette période que Marius Berliet lance son tout premier camion, un deux tonnes équipé de roues en bois et de jantes en fer. C'est le point de départ d'une nouvelle ère qui va propulser Berliet au rang de leader européen dans la fabrication de camions. Ce véhicule est vite réputé pour sa simplicité, sa maniabilité, sa robustesse et son faible besoin d'entretien. Cependant, il présente quelques inconvénients majeurs : son poste de conduite avancé n'offre aucune protection au chauffeur contre les intempéries, il est lent et freine mal, et il est jugé aussi laid que bruyant, surtout sur les pavés.

Le premier camion Berliet participe au concours militaire - Source : https://lautomobileancienne.com L'armée française montre un vif intérêt pour les camions Berliet. Ces véhicules permettraient de transporter les troupes et leur ravitaillement dans de bien meilleures conditions qu'avec des chevaux. Marius Berliet ne cesse de clamer que l'utilisation d'un camion est moins coûteuse et moins contraignante que l'entretien de chevaux. Il charge alors M. Perrin, son chef de la publicité, de démarcher les industriels locaux. Il faut une bonne dose d'audace et un solide réseau pour placer ces camions auprès d'une clientèle encore peu nombreuse. Naturellement, la production de camions prendra une place de plus en plus prépondérante dans les ateliers de Monplaisir.

Brochure Berliet en anglais au nom du distributeur londonien - Copyright M. Perrin a également laissé une marque indélébile sur l'histoire de la marque, mais dans un tout autre domaine : celui des brochures publicitaires. Malgré la réputation d'économe de Marius Berliet, Perrin le convainc de confier l'édition de ses catalogues à Draeger, le prestigieux imprimeur parisien. Perrin y ajoute une touche artistique raffinée en les faisant illustrer par René Vincent. Des versions des brochures sont également imprimées en anglais, allemand et espagnol. Ainsi, de 1906 à 1914, les catalogues Berliet se distinguent comme les plus beaux distribués par les marques françaises. Les compositions de René Vincent sont parfois accompagnées de textes signés par des personnalités de renom, comme le journaliste et technicien automobile Baudry de Saunier, le rédacteur du Figaro Franz Reichel, le romancier Tristan Bernard, ou encore l'écrivain Joseph Henri Rosny aîné. Ces catalogues sont de véritables œuvres d'art, contribuant à positionner Berliet parmi l'élite des constructeurs automobiles français.

Illustration de René Vincent, 1908 - Copyright 1907, l'éclosion des 6 cylindres L'année 1907 marque l'essor des moteurs six cylindres, bien plus souples et moins vibrants que les quatre cylindres, ce qui leur assure un succès commercial fulgurant. Chaque constructeur se doit d'en proposer un, et Berliet ne fait pas exception avec sa 60 HP. Dotée d'une impressionnante cylindrée de 9,5 litres, cette magnifique pièce d'ingénierie est exposée en châssis nu au Salon de Paris 1906, où elle attire tous les regards. Marius Berliet, en homme pratique, fait carrosser ce châssis en double phaéton et s'implique personnellement dans sa mise au point, allant jusqu'à la tester durant son propre voyage de noces à Nice ! Cet industriel dévoué à son usine, qui épouse Louise Estelle Saunière (1881-1973) à 41 ans le 17 janvier 1907 – rencontrée deux ans plus tôt –, ne perd jamais de vue les intérêts de son affaire !On peut légitimement se demander ce qui, à cet instant, importait le plus à ses yeux : son mariage ou l'essai de sa nouvelle automobile. De cette union naîtront quatre enfants entre 1908 et 1914,

Publicité Berliet- Source : Omnia, numéro 83, 3 août 1907 Cette six cylindres sera produite jusqu'en 1911, avec une cylindrée ultérieurement réduite à 6,6 litres, et même fabriquée aux Etats-Unis. Cette année-là, Berliet produit un total de 1 200 châssis de tourisme, avec 1 200 employés œuvrant dans 22 000 m2 d'ateliers. Jean Porporato En mai 1908, Jean Porporato, pilote d'essai et metteur au point pour l'usine Berliet, crée la surprise à la Targa Florio. Au volant de sa Berliet 40 CV , la seule voiture étrangère parmi les treize engagées et moins puissante que toutes ses rivales italiennes, il décroche une remarquable quatrième place, derrière une Isotta-Fraschini, une Fiat et une SPA. Un véritable exploit en soi.

Publicité en page de couverture de l'Omnia - Source : numéro 128 du 13 juin 1908 Pourtant, quatre mois plus tard, Porporato surpasse cette performance en remportant la Targa Bologna. Cette victoire marque la première grande victoire internationale pour Berliet et, plus significativement, la première pour une marque française dans la catégorie des grosses cylindrées en Italie. Paradoxalement, ces succès ont été remportés malgré le peu d'encouragements de Marius Berliet. Porporato a en effet préparé sa 40 CV contre l'avis du fondateur, qui doutait de ses chances de succès et estimait qu'il perdait son temps. Néanmoins, en bon pragmatique, Marius Berliet n'a pas hésité à capitaliser sur ces exploits pour sa communication.

Jean Porporato sur la Targa Florio de 1908 - Source : Agence Rol, https://gallica.bnf.fr 1908, l'école de formation Berliet Marius Berliet est un véritable pionnier de la formation professionnelle. Dès 1906, il met sur pied une ébauche d'école d'apprentissage qui, en 1909, devient le Centre d'apprentissage Berliet. Ce centre, qui ne cessera de prendre de l'ampleur, servira de modèle dans l'industrie. Son but premier est de former le personnel de l'entreprise, en particulier les ouvriers qualifiés et les techniciens. Au-delà de ses propres employés, ce centre collabore avec diverses écoles lyonnaises, mettant à leur disposition ses enseignants et ses équipements. L'offre de formation s'étendra par la suite à d'autres domaines connexes, incluant une école pour les vendeurs, pour les secrétaires, des formations pour les mécaniciens du réseau, ou encore une école de soudure.

Publicité en page de couverture de l'Omnia - Source : numéro 124 du 16 mai 1908 Parallèlement, Marius Berliet innove en créant une école de chauffeurs, une initiative unique en France à l'époque. Les cours y sont dispensés par ses propres ingénieurs. Les élèves y apprennent les bases du dépannage et bénéficient même d'une piste d'essai. Cette formation est accessible à tous les propriétaires de voitures, qu'elles soient de marque Berliet ou non. En seulement 24 heures de cours cumulées, les participants acquièrent les connaissances nécessaires pour identifier la cause d'une panne ou d'un dysfonctionnement moteur. Marius Berliet s'implique personnellement dans cette école, allant même à la rencontre des élèves.

Publicité Berliet, 1908 - Copyright 1909/1913, Berliet sur tous les fronts En 1909, Berliet surprend en réintroduisant brièvement un moteur deux cylindres, une conception qu'il avait mise de côté depuis 1903. Cette décision marque un tournant, puisque la nouvelle 8 CV signe un retour notable vers la petite voiture, contrastant avec l'orientation récente de Berliet vers des modèles plus imposants. Fin 1910, Berliet étend sa présence en acquérant un terrain à Courbevoie pour y établir un atelier de montage. Ce site est dédié à la production de matériel de voirie, d'équipements de lutte contre l'incendie et de fourgons frigorifiques. Il deviendra un pôle central, abritant le Centre d'Études des Matériels Incendie, les bureaux d'études militaires et le département Berliet-Afrique, soulignant la diversification des activités de l'entreprise.

Berliet à Courbevoie - Source : https://www.shcourbevoie.fr Dès 1911, face à une croissance fulgurante et à l'espace limité de l'usine de Monplaisir, Marius Berliet se lance dans la recherche de terrains plus vastes. En 1912, il fonde la société Trible (presque un anagramme de Berliet) dans le but d'acquérir 300 hectares de terres agricoles à Vénissieux, jetant les bases d'une future expansion industrielle majeure. Le service de cars décapotables de 18 places, lancé avec succès en 1911, connaît un essor remarquable. Ces véhicules, véritables précurseurs, opèrent selon des horaires fixes, offrant une fiabilité et une régularité comparables à celles des trains, ce qui représente une avancée significative pour le transport de passagers à l'époque.

Car Berliet pour la compagnie PLM, au Lautaret, en 1916 - Source : Agence Meurisse, https://gallica.bnf.fr L'année 1912 démarre sur les chapeaux de roue pour Berliet, marquée par une victoire éclatante au deuxième Rallye de Monaco. Parti le 19 janvier de Berlin, Julius Beutler, au volant de sa 15 HP, parcourt les 1 700 kilomètres de l'épreuve en seulement 58 heures (arrêts inclus), avec quatre personnes à bord. Bravant le froid, la boue et la neige, cette performance exceptionnelle met en lumière la robustesse et la fiabilité des véhicules Berliet. Marius Berliet lui-même résume bien la philosophie de la marque vis-à-vis de la compétition : " Nous ne sommes pas des constructeurs de monstres. Nous construisons des voitures normales, harmonieuses dans leurs lignes et dans leurs organes, équilibrées dans leur puissance et leur solidité, des êtres sains en un mot. " Cette déclaration souligne que l'engagement des voitures Berliet dans les compétitions, souvent le fait de propriétaires privés sur des modèles de série, est perçu comme une preuve de leur qualité intrinsèque plutôt qu'une quête de records. Monsieur Perrin, le responsable de la publicité, continue de saturer les magazines de publicités percutantes et de slogans chocs, démontrant un arsenal marketing inépuisable. Pour les industriels, il use d'accroches mémorables telles que : " On n'a pas un camion Berliet, on en a plusieurs. " S'adressant aux automobilistes, il proclame avec autorité : " La fidélité à la Berliet est le commencement de la sagesse ", soulignant l'engagement de la marque envers la qualité et la durabilité.

Publicité Berliet - Source : Omnia n° 310, 9 décembre 1911 De janvier à décembre 1912, l'usine lyonnaise de Monplaisir tourne à plein régime, produisant environ 4 000 voitures et camions et employant plus de 2 000 personnes. Cette dynamique se confirme en 1913, où Berliet consolide sa position en détenant 65 % du marché national des camions, affirmant ainsi sa domination sur ce segment crucial. Berliet étend son influence à l'échelle planétaire, exportant ses véhicules vers Athènes, Berlin, Copenhague, Bombay, Calcutta, Manille, Singapour, Bangkok, Sao Paulo ou Odessa, etc .... Cette présence mondiale témoigne de l'ambition et du succès de la marque, qui s'impose véritablement partout. Suivant l'exemple des plus grandes entreprises, Marius Berliet inaugure en 1913 un hall d'exposition prestigieux au 152 des Champs-Élysées à Paris. C'est un long chemin parcouru depuis le modeste appentis en terre battue prêté par son cousin Geay ! La publicité " Automobiles Berliet, Lyon-Paris " renforce l'image de marque et impressionne fortement le public, symbolisant l'ascension de l'entreprise.

Le magasin d'exposition de Berliet sur les Champs Elysées - Source : Marius Berliet, 1866-1949, édité en 1966 à l'initiative de Berliet Comparées aux véhicules fabriqués en région parisienne, les voitures lyonnaises sont réputées pour leur résistance et l'excellence de leur freinage. Les constructeurs de Lyon, dont Berliet, sont connus pour produire des automobiles plus légères que leurs homologues parisiens, sans compromettre leur puissance et leur robustesse. Cette spécificité a même donné naissance à l'expression d'une véritable " école lyonnaise " de l'automobile. La proximité des massifs alpins, du Dauphiné, de la Savoie et de la Suisse offre un avantage indéniable, permettant aux constructeurs de tester leurs véhicules en développement dans les conditions les plus exigeantes. Marius Berliet suit de près les innovations de Henry Ford et se tient informé des dernières méthodes de fabrication et de gestion. Il s'intéresse notamment aux préconisations de Frederick Winslow Taylor et à son approche de l'organisation scientifique du travail, qui visent à supplanter les méthodes intuitives traditionnelles. Cependant, la mise en œuvre du chronométrage dans les ateliers Berliet provoque une forte hostilité parmi les ouvriers, entraînant des mouvements de grève dès 1912.

Berliet 12 CV 1910/12 - Source : https://en.wheelsage.org 1914/1918, Berliet en temps de guerre Dès le début des hostilités, la mobilisation d'un grand nombre d'ouvriers, de contremaîtres et de cadres perturbe considérablement le fonctionnement de l'entreprise Berliet. Face à cette situation, la production de voitures de tourisme est entièrement suspendue. Le gouvernement réquisitionne l'industrie automobile, et Berliet se reconvertit alors entièrement dans la fabrication de matériel militaire, produisant notamment des camions, des ambulances et des obus de 75 mm. Fait notable, sur les 4 000 obus fabriqués quotidiennement, le taux de rebut n'est que de 5 %, un chiffre remarquablement bas et même inférieur à celui des arsenaux spécialisés.

Production des obus chez Berliet - Source : La Grande Aventure Automobile Lyonnaise, Pierre-Lucien Pouzet, La Taillanderie, 2006. Lancée en 1915, la construction de l'usine de Vénissieux marque un tournant. Ce site industriel intégré, conçu spécifiquement pour la production en série, s'étend sur une superficie de 100 hectares et permet à Berliet de changer d'échelle. L'usine comprend une fonderie d'acier, de fonte et d'aluminium, des forges, des ateliers d'emboutissage, de décolletage, d'assemblage, ainsi qu'un service bois dédié aux carrosseries, charpentes et au mobilier de l'usine. À l'époque, c'est l'une des usines automobiles les plus puissantes d'Europe. Le besoin le plus urgent pour les militaires est alors le camion. Berliet répond à cette demande cruciale en fournissant le CBA, un modèle de 4 tonnes de charge utile, réputé pour sa robustesse, sa rusticité et sa facilité d'entretien, présenté dès 1913. La cadence de production de ce véhicule passe de 5 unités par jour en 1913 à 40 unités quotidiennes dix-huit mois plus tard. Les CBA jouent un rôle fondamental lors de la Bataille de Verdun en février et mars 1916, où ils constituent une part significative des 3 500 véhicules qui se relaient jour et nuit sur la Voie Sacrée. Cette incessante noria de camions assure le ravitaillement vital en vivres, armes et munitions, et reste gravée comme un événement majeur de la Première Guerre mondiale. Au total, Berliet livrera près de 25 000 véhicules aux armées françaises et alliées, un exploit rendu possible grâce aux capacités combinées des usines de Monplaisir et de Vénissieux.

Marius Berliet et ses ingénieurs fêtant le 750ème CBA, 11/1918 - Source : https://www.lyonpeople.com Ce chiffre impressionnant ne tient pas compte des 1 025 chars Renault FT17 produits à Vénissieux en 1917 et 1918. Devant l'incapacité de Renault à répondre seul aux besoins urgents de l'Armée, la fabrication de ces chars est confiée à Berliet. Les moteurs sont acheminés de Billancourt, tandis que Berliet assure la production du blindage, des chenilles et de la tourelle, ainsi que l'intégralité du montage final. Les investissements massifs réalisés durant cette période de guerre se font sans aucune aide financière de l'Etat. Face à cette situation, Marius Berliet décide, le 12 décembre 1917, de transformer sa société en nom propre en une Société Anonyme des Automobiles Berliet. Il en demeure l'actionnaire majoritaire, détenant 88 % des parts, ce qui lui permet de conserver un contrôle stratégique sur l'entreprise. Dans le but d'augmenter drastiquement sa production, notamment pour viser une sortie quotidienne de 15 à 30 chars, Marius Berliet fait l'acquisition d'une aciérie complète aux Etats-Unis. Celle-ci inclut la charpente et quatre fours. L'intégration de ces nouvelles installations à Vénissieux nécessite en parallèle d'importants aménagements extérieurs : construction de routes, de voies ferrées, installation d'égouts, de réseaux électriques, de gaz, d'air comprimé, d'eau et de vapeur. L'aciérie commence à fonctionner en septembre 1918, juste avant la signature de l'armistice, le 11 novembre de la même année. 1918/1919, un relance laborieuse A la fin de la Première Guerre mondiale, l'entreprise de Marius Berliet, ancien ouvrier tisseur devenu industriel, a atteint une taille impressionnante. Elle emploie près de 12 000 personnes et s'étend sur un complexe industriel exceptionnel aux portes de Lyon. Cette période d'après-guerre apporte cependant son lot de défis inédits pour l'industriel. Les commandes militaires cessent naturellement, obligeant Marius Berliet, à l'instar d'André Citroën à la même époque, à reconvertir une partie de ses activités. Il anticipe alors une forte demande en automobiles et en camions, essentielle pour relancer l'économie du pays. Pour réussir dans un contexte de concurrence croissante, une stratégie s'impose : standardiser au maximum la production et viser la grande série. Le programme de Marius Berliet est d'une clarté limpide : seuls deux modèles seront produits en masse. D'une part, le camion CBA de 5 tonnes, dont la robustesse a été éprouvée durant la guerre et qui reste parfaitement adapté au marché, sera fabriqué à une cadence de quarante exemplaires par jour. D'autre part, une nouvelle voiture de tourisme, la 15 CV de type VB, sortira des usines à raison d'une centaine d'unités quotidiennes.

Marius Berliet - Source : Marius Berliet, 1866-1949, édité en 1966 à l'initiative de Berliet La 15 CV VB, dévoilée à la Foire de Lyon en mars 1919, n'est pas une simple modernisation hâtive d'un modèle d'avant-guerre. Ce qui est acceptable pour un véhicule industriel ne l'est pas forcément pour une voiture de tourisme. Marius Berliet, pourtant réputé pour son originalité et autrefois copié, prend une décision audacieuse : il va copier à son tour. Cependant, contrairement à 1905 où les Américains d'ALCO lui avaient offert une somme considérable pour produire ses voitures sous licence, Berliet choisit cette fois de copier sans vergogne un modèle Dodge. Ce dernier est arrivé sur le sol français avec l'intendance américaine, et Berliet ne sollicite ni l'avis ni l'autorisation des frères Dodge. La VB est une 4 cylindres de 3 296 cm³, avec un empattement de 3,10 mètres. Le modèle original, produit depuis 1914, a prouvé sa fiabilité et sa polyvalence, tant auprès des fermiers américains que des militaires, l'US Army l'ayant d'ailleurs utilisée comme ambulance et véhicule de liaison. Marius Berliet n'a aucune ambition de révolutionner l'automobile. Sa nouvelle ligne directrice est simple et pragmatique : " N'inventez pas, copiez et améliorez ."

Marius Berliet a une vision d'avenir remarquablement juste pour l'industrie automobile : la standardisation et la production de masse. Une analyse qui s'est avérée universellement appliquée par la suite. Pourtant, pour la marque lyonnaise, cette stratégie va malheureusement se révéler désastreuse. Une série de concours de circonstances malheureux va anéantir les ambitions de Berliet. Malgré la réputation de robustesse de la Dodge originale, la version lyonnaise de Berliet, le Type VB, se révèle n'être qu'une pâle copie. Bien que les équipes de Vénissieux aient travaillé d'arrache-pied pour fidèlement redessiner chaque pièce démontée, un facteur crucial a été ignoré : l'acier utilisé à Détroit était un acier à haute résistance, permettant des pièces plus petites pour des performances équivalentes. Les ingénieurs de Berliet n'ont pas pris en compte la qualité moindre des métaux français, issus de minerais de fer lorrains.

Les répercussions ne se font pas attendre : la Berliet Type VB est affligée de casses et de pannes récurrentes, entraînant une explosion des coûts de garantie. Cela suffit à forger rapidement une mauvaise réputation qui impacte directement les ventes, et par conséquent, la production. Loin des 100 voitures quotidiennes espérées, seule une quinzaine sont produites chaque jour. Pour couronner le tout, le marché de l'époque privilégie les voitures économiques, non une imposante 15 CV. Le coup de grâce survient lorsque l'on réalise que le prix de revient de la 15 CV a été mal évalué. Berliet vend en réalité sa 15 CV à perte. A sa décharge, il n'est pas le seul industriel à faire face à ce problème. L'inflation des prix des matières premières rend alors l'établissement d'un tarif un véritable casse-tête. Dès 1920, le constructeur tente de rectifier le tir en augmentant ses prix, ce qui, bien sûr, rend sa VB encore moins attractive sur un marché déjà difficile. 1920/1922, le dépôt de bilan Le marché des véhicules industriels traverse une crise majeure. Les camions neufs ne trouvent plus preneur. Depuis novembre 1919, les Domaines sont autorisés à vendre les surplus de guerre à bas prix, ce qui inonde le marché. En même temps, des milliers de camions américains, arrivés après l'entrée en guerre des Etats-Unis en avril 1917, certains encore neufs, encombrent les ports français et sont bradés au prix de la ferraille. Résultat : les Berliet CBA sortent de la chaîne de montage pour s'aligner dans les cours de l'usine, et la décision est prise d'arrêter totalement leur production. Fin 1920, la scène est désolante : des centaines de CBA attendent sous la neige des clients qui, tout simplement, ne viennent pas. Il faudra des dizaines de mois pour écouler ces stocks, forçant l'entreprise à chercher des acheteurs jusqu'à l'étranger. Pour le moment, un capital colossal est immobilisé ; l'argent ne rentre plus, et la trésorerie est en souffrance. Dans ce climat morose, l'administration ajoute à la pression en réclamant à Berliet des impôts sur les bénéfices de guerre. La crise frappe durement, provoquant le licenciement de 2 500 employés. Marius Berliet met alors au point un programme de résilience. L'acquisition d'une aciérie flambant neuve à Carnegie, effectuée à la fin de la guerre pour produire des chars Renault, s'est avérée être une erreur de jugement coûteuse. Payée au prix fort, cette installation est devenue obsolète avec le retour à la paix. Elle est donc démontée et revendue en partie comme de la ferraille. Berliet se débarrasse également de certains stocks, de machines-outils et même de l'immeuble des Champs-Élysées. Heureusement, Michelin accepte de reporter des échéances, et Bergougnan, ami de Marius Berliet, lui apporte un soutien financier crucial. A Montplaisir, l'entreprise se réoriente vers la fabrication de machines-outils. Pendant ce temps, à Vénissieux, un contrat de réparation avec la compagnie ferroviaire PLM assure du travail aux ouvriers qui sont encore en poste. L'objectif est clair : sauver l'usine de la ruine. Malheureusement, ces mesures arrivent bien tard. Marius Berliet dépose le bilan en avril 1921, ce qui entraîne la nomination d'un nouveau conseil d'administration. Ce dernier est présidé par un délégué du Crédit Lyonnais, et la plupart des autres administrateurs sont des banquiers, des figures que Marius Berliet a toujours redoutées. Les nouveaux administrateurs maintiennent Marius Berliet à la tête du service des études. Il accepte cette fonction avec un seul objectif : redevenir un jour le patron. Cette situation est sans doute humiliante pour lui, mais il y parviendra après huit ans de lutte acharnée et obstinée. Sa première mission dans ce nouveau rôle est de préparer la nouvelle 16 CV, connue sous le nom de VL. Elle conserve le moteur 4 cylindres de la VB. Baptisée " Etoile d'argent ", elle est proposée en version conduite intérieure et en torpédo. La brochure publicitaire, comme on peut s'y attendre, met l'accent sur la qualité des métaux utilisés.

Berliet 22 HP, 1922, illustration de René Lelong - Copyright Le prix de vente augmente significativement par rapport au modèle précédent. A contre-courant, le service publicitaire tente de justifier ce montant avec un argument bien rodé : " Son prix exceptionnellement réduit est le résultat d'une organisation méthodique du travail en même temps que l'emploi judicieux et rigoureusement contrôlé d'un outillage unique en Europe. " Il n'y a pas de Salon de l'Automobile à Paris en 1920. Il faut attendre le Salon de 1921, pour le millésime 1922, pour constater que Berliet a abandonné la production d'un modèle unique. On découvre sur le stand une 12 CV, une 16 CV et une 22 CV. Berliet renoue ainsi avec ses pratiques d'avant-guerre, c'est-à-dire améliorer et diversifier ses modèles à partir d'une base bien établie. 1923, Marius Berliet réinvente le moteur Structure de la gamme 1923. Les prix correspondent au châssis nu. - 12 CV de 2,6 litres, empattement de 3,07 mètres ou 3,15 mètres, 16 800

et 17 300 francs

Berliet, publicité presse, décembre 1923 - Source : Automobilia, n° 152, septembre 1923 Libéré temporairement des contraintes financières et de gestion, Marius Berliet se plonge corps et âme dans la recherche, explorant notamment les carburants de substitution. Face au coût prohibitif de l'essence, fortement taxée, il envisage alors deux alternatives : le gazogène et l'électricité. Berliet acquiert la licence du gazogène mis au point par l'Alsacien M. Imbert. Cette technologie présente un avantage majeur : la France dispose d'abondantes ressources forestières, contrairement au pétrole qui doit être importé. Un essai de ce système est mené sur un torpédo 12 CV, dont le gazogène est installé à l'arrière. D'après un article paru dans La Vie Automobile du 10 février 1924, ce véhicule consomme 16 kg de charbon de bois aux 100 km, soit un coût de 5,60 francs. A titre de comparaison, le même trajet coûterait 21 francs avec de l'essence, démontrant une économie très significative. Cependant, Marius Berliet souhaite aller encore plus loin : il ambitionne de développer un modèle fonctionnant directement au bois, plutôt qu'au charbon de bois. Cette innovation permettrait aux futurs clients de Berliet de s'affranchir des transformateurs de charbon, réduisant ainsi encore davantage les coûts pour l'utilisateur final.

L'arrière de la Berliet à gazogène - Source : La Vie Automobile, 10 février 1924 En 1925, Berliet met ses camions CBA équipés de son système de gazogène à l'épreuve lors de raids d'endurance et de concours militaires. L'année suivante, un autobus de 14 places participe au Tour de France Automobile et réalise un véritable exploit : il parcourt 5 250 km sans une goutte d'essence, fonctionnant uniquement grâce au bois ramassé en chemin. La fiabilité de cette technologie est de nouveau prouvée l'année suivante, lorsque ce même véhicule relie Tunis à Marrakech. Le Gazobois Berliet, désormais parfaitement au point, est alors proposé sur toute la gamme de véhicules utilitaires Berliet jusqu'à la guerre, et même sur certains modèles de tourisme. Son utilisation connaît un apogée durant l'Occupation, devenant probablement le système de gazogène le plus répandu, du moins en zone Sud. Le Gazobois Berliet s'exporte également, notamment dans les pays forestiers : l'entreprise vend notamment 200 camions CBA équipés d'un gazogène au bois à l'armée polonaise.

Berliet 12 HP (CV), publicité presse, janvier 1923 - Copyright Contrairement au succès rencontré par le gazogène à bois, le département des Véhicules Electriques de Berliet, créé également en 1923, connaît une existence plus brève. La gamme de ce type de véhicules se veut pourtant complète et destinée à couvrir tous les usages urbains. Elle comprend huit modèles, allant du coupé-chauffeur à l'autobus capable de transporter une trentaine de passagers, en passant par des camions de divers tonnages. Les arguments avancés sont toujours ceux des pionniers de l'automobile électrique, et résonnent encore aujourd'hui : économie, silence et propreté. Cependant, Berliet ne construit que très peu de ces véhicules. L'entreprise ne parvient même pas à les imposer à Lyon, un échec qui s'explique en partie par la domination de Sovel, le spécialiste stéphanois déjà bien implanté sur ce marché de niche. Berliet fait une dernière apparition avec ses véhicules électriques à la Foire de Lyon en 1927, avant que le département ne soit définitivement fermé, faute de demande suffisante. Pour augmenter son chiffre d'affaires et amortir ses moyens de production, Berliet se diversifie. L'industriel lyonnais entreprend la construction d'automotrices et de locotracteurs destinés aux embranchements industriels et aux manœuvres des wagons en gare. Le constructeur applique son savoir-faire habituel, transposant avec prudence ses techniques de véhicules routiers au domaine ferroviaire, en se concentrant sur la production d'engins légers. Ceux-ci, bien connus des agents des gares et des équipes au sol, assurent un service quotidien discret mais essentiel. Berliet se lance également dans la sous-traitance de pièces moulées, forgées, embouties ou décolletées.

Locotracteur Berliet, 1923 - Source : https://trainconsultant.com Berliet participe à la première édition des 24 Heures du Mans les 26 et 27 mai 1923. Deux Berliet 12 CV Type VH sont engagées : la voiture n° 12, pilotée par le Suisse Edouard Probst et le Français Redon, termine à la 19ème place au général, parcourant 1519,056 km. La voiture n° 13, pilotée par Jacquot et Ribail, abandonne après 44 tours. La Berliet Type VH est équipée d'un moteur quatre cylindres de 2 617 cm3. Le fait qu'une Berliet ait terminé cette course d'endurance exigeante, en l'occurrence la première édition du Mans, témoigne de leurs qualités de construction. Ce sera l'unique participation de la marque à cette célèbre épreuve. 1924, le rendez-vous manqué avec l'armée française Lors du Salon de Paris de 1923, Berliet dévoile deux nouveaux modèles quatre cylindres, aux côtés de sa 12 CV. La première nouveauté, une 7 CV, se révèle être une excellente voiture à l'usage. Le bureau d'études a intégré les meilleures solutions de l'époque, lui permettant de développer 23 chevaux et d'atteindre 75 km/h. Avec son allure élégante et son prix compétitif, cette 7 CV possède de nombreux atouts qui aident la marque à redorer le blason de Berliet, terni après l'échec de la VB. Initialement proposée avec une cylindrée de 1 085 cm³, elle passe à 1 160 cm³ un an plus tard. Sa production se poursuit jusqu'en 1927.

Affiche Berliet, vers 1924 - Copyright Le second modèle est une 18 CV de 4 litres. Puissante et rapide, capable de maintenir des moyennes élevées, elle ravit quelques amateurs fortunés. Malgré son poids de 2 200 kg, ses lignes bien proportionnées masquent efficacement cette masse. Ce torpédo à quatre places, équipé d'un double pare-brise, est une véritable réussite et peut être classé parmi les belles voitures de son temps. Un essai paru dans La Vie Automobile du 25 juin 1924 fait état d'une vitesse maximale de 108 km/h et d'une consommation de 19,6 litres aux 100 km.

La Berliet 18 CV essayée par La Vie Automobile - Source : La Vie Automobile, 25 juin 1924 Structure de la gamme 1924 : - 7 CV de 1,1 litre, empattement

de 2,80 mètres, 16 500 francs en carrosserie torpédo En 1924, Marius Berliet se lance dans le développement de véhicules spéciaux tout-terrain, pensés pour les terrains difficiles. Il imagine trois configurations distinctes : un modèle à 4 roues motrices et 2 directrices, un autre à 6 roues dont 4 motrices et 2 directrices, et enfin un troisième à 6 roues motrices et 4 directrices. Fort de l'expérience de la Première Guerre mondiale, qui a clairement montré l'importance des engins motorisés, Berliet anticipe un intérêt potentiel de l'armée pour ce type de matériel. Trois de ces engins sont présentés lors des grandes manœuvres de Satory en 1925. Ils sont les seuls à réussir tous les parcours imposés, mais, de manière surprenante, les experts militaires ne semblent pas saisir la portée de ces véhicules. Leur absence se fera d'ailleurs cruellement sentir en mai 1940, face à la stratégie efficace de la Blitzkrieg allemande.

Berliet six roues présentée à Satory en 1925 - Source : Agence Rol, https://gallica.bnf.fr Entre 1925 et 1939, moins de 200 exemplaires sont finalement construits, une grande partie étant commandée par l'armée belge. Les Polonais, après avoir commandé des prototypes, ne passent aucune commande de véhicules tout-terrain, mais repartent avec une licence de construction pour la 12 CV de tourisme. Malgré cette frilosité, le département des Véhicules Spéciaux de Berliet continue d'innover. En 1928, il réalise une automitrailleuse cinq places à double poste de pilotage. Deux ans plus tard, il conçoit un engin blindé à six roues motrices, équipé d'un armement Hotchkiss pour la défense anti-aérienne. Là encore, l'armée française ne donne pas suite.

Berliet six roues présentée à Satory en 1925 - Source : Agence Rol, https://gallica.bnf.fr 1925 Structure de la gamme 1925 : - 7 CV type VI de 1 160 cm3,

empattement de 2,80 mètres Les prix s'échelonnent de 16 260 francs pour la 7 CV en châssis nu à 48 500 francs pour la 18 CV en châssis nu.

Berliet 7 CV, publicité presse, novembre 1925 - Copyright 1926, à la conquête du Sahara Structure de la gamme 1926 : - 7 CV type VI de 1 160 cm3,

empattement de 2,80 mètres Les prix s'échelonnent de 21 500 francs pour la 7 CV en torpédo à 49 000 francs pour la 18 CV en châssis nu.

Berliet 7 CV, publicité presse, janvier 1926 - Copyright En 1926, Berliet se tourne vers l'innovation avec le développement de camions à trois essieux, dont deux sont moteurs. L'objectif est clair : capitaliser sur l'immense potentiel du continent africain. Tandis que Citroën privilégie les chenilles Kégresse pour ses traversées désertiques, Berliet fait le choix du six-roues, une formule également adoptée par Louis Renault. La pertinence de cette orientation est rapidement démontrée. Un des exploits majeurs est la Mission Sahara-Niger en 1926. Trois camions Berliet VPD 6x4 participent à ce raid de 8 000 km, traversant en grande partie des zones désertiques. Ces véhicules, notamment un chargé de six personnes et 500 kg de messagerie, prouvent leur agilité et leur fiabilité dans des conditions extrêmes. Cette mission démontre qu'une liaison transsaharienne est possible par la route, sans nécessiter de voie ferrée. Les véhicules Berliet se sont très bien comportés, bien que la fragilité des pneumatiques de l'époque ait posé des défis, chaque véhicule crevant en moyenne 35 fois sur le parcours aller-retour.

Publicité presse, les six roues Berliet - Copyright L'histoire du voyage de luxe à la fin du 19ème siècle est étroitement liée à la Compagnie Internationale des Wagons-Lits (CIWL), pionnière du transport ferroviaire de prestige avec des trains mythiques comme l'Orient Express. Désireuse d'étendre cette expérience au-delà des gares, la CIWL se tourne dans les années 1920 vers la route, créant ses Autocars Pullman. Berliet s'impose comme un partenaire de choix pour fabriquer ces véhicules prestigieux, d'un luxe raffiné. Ils offrent un intérieur somptueux habillé d'acajou et des fauteuils en velours pour chaque passager. Les Autocars Pullman Berliet ne sont pas de simples bus. ils incarnent les mêmes standards de confort et d'élégance que les trains. Utilisés pour des excursions touristiques ou des liaisons entre gares et hôtels de luxe, ces autocars permettent à la CIWL de proposer une expérience de voyage luxueuse et continue, complétant ainsi son offre ferroviaire et permettant de franchir les derniers kilomètres avec la même élégance.

Berliet Car Pullman - Source : https://trainconsultant.com 1927 Berliet renoue avec les moteurs

six cylindres. - 7 CV, quatre cylindres de 1

160 cm3, empattement de 2,80 mètres

Berliet 10 HP à

carrosserie Valentine, Salon de l'Automobile 1927 au Grand Palais. Les prix s'échelonnent de 20 950 francs pour la 7 CV en châssis nu à 65 090 francs pour la 20 CV en châssis nu version longue. 1928 Structure de la gamme 1928 : - 10 CV, quatre cylindres de 1,5

litre Les prix s'échelonnent de 28 500 francs pour la 7 CV en torpédo 4 places à 46 900 francs pour la 11 CV en conduite intérieure.

Publicité Berliet - Source : Le Chasseur Français, 1927/28 Animé par la même clairvoyance qui lui avait fait prédire l'avenir des poids lourds dès 1906, Marius Berliet anticipe dès 1928 le potentiel du moteur diesel pour ses camions. Bien que MAN ait présenté son premier camion diesel en 1924 et que les Allemands aient une avance considérable dans ce domaine, le constructeur lyonnais se lance dans l'aventure. Après des études intensives, le premier moteur diesel Berliet est testé, puis intégré à un châssis CBA. Malgré des débuts difficiles et coûteux, marqués par de nombreux revers, les moteurs diesel Berliet sont enfin au point et commercialisé en 1930. Ils s'imposent rapidement dans le monde du transport routier, contribuant grandement à la prospérité du constructeur, tout comme l'automobile l'avait fait un quart de siècle auparavant. 1929, Marius Berliet retrouve son autonomie Structure de la gamme 1929 : - 9 CV, quatre cylindres de 1,5

litre, empattement de 2,80 mètres

Berliet 11 CV - Source : Automobilia, n° 294, 15 août 1929 Grâce à des économies drastiques, une diversification réussie dans la sous-traitance et des innovations sur de nouveaux véhicules (automobiles, camions, autobus), Marius Berliet a remboursé l'intégralité de ses créanciers. Sa ténacité, son intégrité et son opiniâtreté lui ont valu la confiance de ses fournisseurs et de son personnel, permettant aux banques de se retirer et à Marius Berliet de reprendre les rênes de son entreprise. Conscient que la gamme de voitures légères n'a pas été modernisée depuis 1922 (année de sa mise en retrait) et confronté à la concurrence féroce de géants comme Citroën, Renault et Peugeot, Marius Berliet anticipe que l'avenir de son entreprise réside dans le secteur des poids lourds, où il détient une avance significative. Face au succès et aux revenus croissants générés par cette activité, le département des voitures légères prend une place de plus en plus secondaire au sein de l'usine. Bien que Berliet demeure le seul constructeur automobile lyonnais d'envergure, la production de voitures est surtout maintenue à la demande des services commerciaux pour satisfaire une clientèle certes réduite, mais toujours présente.

Berliet en couverture du mensuel Omnia - Source : Omni n° 109, juin 1929 1930, la fiabilité avant tout Structure de la gamme 1930 : - 11 CV, quatre

cylindres de 2 litres, empattement de 2,90 mètres Les prix s'échelonnent de 22 500 francs pour la 11 CV en châssis droit à 58 800 francs pour la 16 CV avec carrosserie familiale Beaugency. Berliet ajoute en début d'année une 12 CV, type VRCS, quatre cylindres de 2,6 litres.

Berliet 11 CV - © : L'Illustration (www.lillustration.com) Les véhicules Berliet des années 1930 se distinguent par leur robustesse remarquable. Conformément aux principes de Marius Berliet, la marque privilégie la fiabilité éprouvée à l'audace technique. Plutôt que de proposer des modèles révolutionnaires, Berliet adopte les avancées technologiques avec prudence, n'intégrant que des solutions confirmées, même si ses voitures ne sont pas les plus sobres en consommation. Les carrosseries, quant à elles, évoluent discrètement, suivant les tendances de la mode sans jamais céder aux extravagances. Cette approche pragmatique et conservatrice assure à Berliet une réputation durable de fabricant de voitures sérieuses et fiables.

Publicité Berliet 6

cylindres - Source : Automobilia, n° 314, 15 juin 1930 1931, le paris gagnant de la nouvelle 9 CV En octobre 1930, au Salon de Paris, Berliet frappe fort avec le lancement d'une nouvelle 9 CV quatre cylindres de 1,5 litre, dotée d'un empattement de 2,83 mètres. Le succès est au rendez-vous : plusieurs centaines de commandes sont enregistrées immédiatement. Le constructeur lyonnais mise alors l'essentiel de sa stratégie publicitaire sur ce modèle d'entrée de gamme, proposé à des prix très compétitifs. Le châssis nu est affiché à 17 800 francs, la berline commerciale à 26 600 francs, et la berline rigide luxe à 28 600 francs. A titre de comparaison, une Citroën C4 F standard se vend entre 22 250 et 28 000 francs, démontrant ainsi la compétitivité agressive de l'offre Berliet.

Berliet 9 CV, 1931 - Copyright Structure de la gamme 1931 : - 9 CV, quatre cylindres de 1,5

litre, empattement de 2,83 mètres

Publicité Berliet 9 CV - Source : Automobilia, n° 327, janvier 1931 1932, une stratégie discrète En 1932, la 9 CV de Berliet adopte une nouvelle appellation, la 944, qu'elle conservera jusqu'en 1938. Ce sigle 944 correspond à 9 CV fiscaux, 4 cylindres et 4 vitesses. La logique de cette dénomination commerciale sera reprise par d'autres modèles Berliet. Comme beaucoup de ses concurrents, Berliet intègre un système de montage sur silentblocs en caoutchouc pour ses moteurs, une technique similaire au célèbre "Floating Power" de Chrysler. La différence notable ? Contrairement à Citroën, qui a payé une licence coûteuse pour cette technologie, Berliet développe sa propre solution en interne, et ce, sans frais supplémentaires. L'objectif reste le même : améliorer considérablement le confort des passagers en empêchant les vibrations du moteur d'atteindre l'habitacle. Cependant, Berliet le fait sans le grand battage publicitaire de son concurrent parisien

Affiche Berliet 1932 - Copyright Etonnamment, pour l'année 1932, la gamme automobile de Berliet est particulièrement vaste, avec pas moins de six modèles : trois à quatre cylindres et trois à six cylindres. Cette offre semble disproportionnée pour un constructeur qui ne fait déjà plus de l'automobile sa priorité principale, préférant se concentrer sur les poids lourds. On sait en effet que Marius Berliet ne se berce pas d'illusions concernant la disparition probable de son programme automobile à plus ou moins brève échéance. Structure de la gamme 1932 : - 8/9 CV, quatre

cylindres soupapes lat. 1,5 l, ou soupapes en tête de 1,6

l, emp. de 2,90 mètres

Conduite intérieur 9 CV Berliet - © : L'Illustration (www.lillustration.com) 1933, réduction des ambitions La voilure est considérablement réduite. Berliet abandonne toutes ses six cylindres. Structure de la gamme 1933 : - 9 CV type 943 et 944, quatre cylindres 1,6 litre, empattement de 2,90

mètres Les prix s'échelonnent de 21 900 francs pour la 9 CV " 943 " berline cinq places à 40 500 francs pour la 19 CV en faux-cabriolet quatre places. Les Berliet prennent un air nouveau, avec des carrosseries plus basses et une calandre en coupe vent. En fin d'année, pour suivre la mode, le dessin des ailes est alourdi avec des bavolets dont l'utilité n'est pas évidente. Le constructeur lyonnais est largement représenté sur les concours d'élégance qui fleurissent dans les lieux de villégiature ou dans les lieux chics, que cela soit à Aix-les-Bains, à Vichy, à Paris au Bois de Boulogne ....

Roadster Berliet 9 CV 944 - Source : Gilles Blanchet 1934, la 11 CV Dauphine La gamme 1934 compte cinq modèles quatre cylindres. - 9 CV " 944 ", 1,6 litre, 40 ch,

empattement de 2,98 mètres

Publicité presse parue en mars 1934 - Copyright La Berliet 11 CV Dauphine fait son apparition en juin 1934, quelques semaines seulement après la présentation marquante de la Citroën " 7 " Traction Avant en avril de la même année. Malgré cette concurrence féroce, la Dauphine innove avec quelques caractéristiques modernes : un châssis surbaissé, des suspensions avant indépendantes et une direction à crémaillère perfectionnée. Cependant, sa conception de carrosserie, qui repose encore sur une charpente en bois recouverte de panneaux d'acier, contraste avec les évolutions techniques rapides de l'époque. Face à la Citroën Traction Avant, avec son audace technologique et son esthétique révolutionnaire, les efforts de Berliet peinent à rivaliser. La Citroën creuse un écart significatif, surpassant la Dauphine en termes d'innovation, et portant un coup fatal aux dernières ambitions de Berliet sur le marché de l'automobile légère.

Berliet 11 CV Dauphine. Durant l'automne 1934, on voit apparaître sur la calandre deux joncs courbes qui partent des angles supérieurs pour se rejoindre au-dessus du trou de manivelle. © : L'Illustration (www.lillustration.com) Concernant l'origine du nom " Dauphine ", selon d'anciens employés de Berliet, il n'aurait pas été inspiré par la proximité géographique avec la région du Dauphiné. L'anecdote veut plutôt que la première 11 CV ait été remise à Jean Berliet, fils aîné du patron Marius Berliet, et considéré par son entourage comme son successeur, son " dauphin ". Des années plus tard, lorsque la Régie Renault souhaite utiliser ce nom pour sa nouvelle 5 CV en 1956, elle doit effectivement demander l'autorisation à Berliet. 1935, la 9 CV Dauphine A la fin du printemps 1935, Berliet lance la 9 CV Dauphine, une descendante directe de la 9 CV " 944 ". Plus qu'une simple refonte esthétique, la 9 CV Dauphine intègre les dernières avancées techniques de la 11 CV Dauphine, notamment les roues indépendantes et la direction à crémaillère. Plus courte et plus légère que la 944, la 9 CV Dauphine se distingue de la 11 CV par ses trois volets horizontaux sur le capot, contre cinq pour la 11 CV. Cette voiture n'est disponible qu'en berline ou en cabriolet quatre places, Berliet ayant décidé de ne plus proposer les carrosseries coach et roadster sur ce modèle. Ces deux types de carrosseries disparaîtront également de la gamme 11 CV Dauphine l'année suivante. Cette simplification de la gamme représente un allègement considérable pour Berliet, confirmant un changement clair dans les priorités du constructeur. La gamme 1935 compte quatre modèles quatre cylindres. - 9 CV " 944 ", 1,6 litre, 40 ch, empattement de

2,98 mètres De multiples évolutions esthétiques marquent cette période, bien que les dates précises ne soient pas clairement établies. Les six volets verticaux du capot moteur cèdent la place à cinq volets horizontaux. La calandre s'incline, et les avertisseurs sonores, auparavant près des phares, sont repositionnés juste au-dessus du pare-chocs avant. Par ailleurs, les Berliet sont de plus en plus souvent proposées avec la conduite à gauche, et les marchepieds sont progressivement supprimés.

Berliet 944, 1935 - Copyright Berliet concentre ses efforts sur les modèles de moyenne puissance, les 9 CV et 11 CV, produits en parallèle d'une gamme de camions en constante expansion. Grâce à la santé florissante de son département poids lourds, le constructeur dispose de ressources importantes qui profitent directement à la branche des voitures particulières, malgré le rétrécissement des ambitions sur ce créneau. Des machines-outils perfectionnées garantissent un usinage irréprochable. A cela s'ajoute la réputation de sérieux qui a toujours distingué les constructeurs lyonnais, dont Berliet reste le dernier représentant. 1936, le Front Populaire En 1936, les Berliet se distinguent par leur nouveau capot doté de fentes horizontales ornées de joncs chromés. La gamme demeure identique à celle de l'année précédente. Cependant, un changement notable concerne la 11 CV Dauphine : alors qu'elle reposait jusqu'alors sur un châssis de 3,06 mètres d'empattement, elle s'aligne désormais sur la 9 CV Dauphine et son empattement de 2,85 mètres. Quant aux modèles 944 et 1144, ils sont désormais uniquement disponibles en versions familiale 6/7 places et commerciale d'une charge utile de 750 kg. Structure de la gamme 1936 : - 9 CV " 944 ", 1,6 litre, 40 ch, empattement de

2,98 mètres

Berliet 944, 1936 - Source : https://lautomobileancienne.com Comme de nombreux centres industriels français, les usines Berliet de Lyon n'échappent pas aux vagues de grèves de 1936, qui paralysent la production pendant plusieurs semaines. Face à l'impossibilité de satisfaire les revendications d'une minorité à l'origine du mouvement, Marius Berliet prend la décision de fermer ses usines le 22 mars 1936. Il informe alors son personnel de la gravité de la situation. Ce premier mouvement de grève prend fin le 24 avril 1936, lorsque de plus en plus de salariés reprennent progressivement le travail. Cependant, l'accalmie est de courte durée. Dès le mois de juin, de nouvelles grèves, cette fois-ci générales, éclatent à travers tout le pays, dans le sillage de l'arrivée au pouvoir du Front Populaire en France. Ces mouvements sociaux de grande ampleur mettent l'économie nationale à l'arrêt, avant que la situation ne se calme et ne revienne à la normale en juillet, notamment après la signature des Accords de Matignon le 7 juin 1936. Ces accords historiques débouchent sur des avancées sociales majeures, telles que l'établissement des congés payés et la semaine de 40 heures. Lorsque la production redémarre chez Berliet après les grèves de 1936, elle est plus que jamais axée sur les motorisations diesel et les gazogènes appliqués aux véhicules industriels. Ce virage stratégique confirme la position de Marius Berliet comme leader français des poids lourds. Les berlines de tourisme Berliet se font plus discrètes lors des concours d'élégance. A l'inverse, la marque gagne du terrain auprès des artisans et des professionnels, qui plébiscitent les versions commerciales des 9 et 11 CV, notamment pour leur fiabilité reconnue. Cependant, cette image de marque robuste et utilitaire a un revers : la clientèle féminine tend à délaisser Berliet, la marque étant alors fortement associée aux camions bruyants et parfois fumants. 1937, une lente érosion En 1937, les modèles Berliet conservent leurs lignes générales, mais bénéficient d'une amélioration notable : un allongement de 13 centimètres de l'empattement sur toutes les versions. Cette modification permet d'offrir des carrosseries plus spacieuses, répondant ainsi aux retours de la clientèle qui jugeait les modèles de 1936 trop exigus. Par ailleurs, les appellations " 944 " et " 1144 " sont abandonnées. Les véhicules sont désormais simplement désignés comme 9 CV et 11 CV, pour les distinguer des 9 CV Dauphine et 11 CV Dauphine. Autre avancée significative : toutes les Berliet sont désormais équipées de roues indépendantes. Structure de la gamme 1937 : - 9 CV, 1,6 litre, 40 ch, empattement de 3,11

mètres Au début de l'année, Berliet introduit une option moteur 14 CV pour ses modèles 11 CV et 11 CV Dauphine. Cependant, cette proposition ne reste disponible que quelques mois, disparaissant avant la fin de l'été.

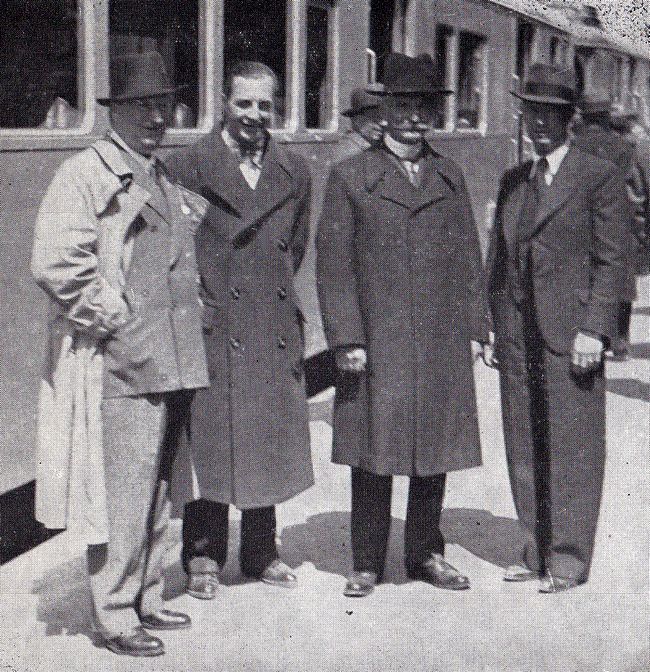

Rencontre au sommet, Ettore Bugatti et son fils Jean, Marius Berliet et son fils Jean - Source : Marius Berliet, l'inflexible, Les Presses de la Cité, 1962. Après le lancement de la Chrysler Airflow en janvier 1934, puis de la Peugeot 402 " fuseau Sochaux " au Salon de Paris 1935, l'aérodynamisme devient le maître mot de l'industrie automobile. Ce terme, véritable leitmotiv, inonde les arguments de vente des constructeurs. Berliet, à l'instar de ses concurrents, en vante les avantages sans pour autant juger nécessaire de refondre l'intégralité de ses outillages. Ce n'est pas une priorité ; les camions passent avant tout. Ainsi, l'opération de " streamlining " à Vénissieux se limite à affiner les silhouettes de la berline et du cabriolet ... mais seulement sur les dessins des brochures publicitaires. Dans la réalité, les véhicules se contentent d'une simple jupe sur les ailes arrière. Berliet se plie à la mode, du moins en apparence, pour un coût raisonnable.

Berliet 9 CV Dauphine, 1937 - Source : https://en.wheelsage.org Depuis 1934, Berliet propose la 13 CV 4 cylindres type VILPG, une voiture qui fonctionne au bois. Bien que figurant au catalogue, sa production reste confidentielle. L'équipement de ce modèle à gazogène est assez volumineux, il occupe l'intégralité du coffre arrière. Cela oblige à transporter les bagages sur la galerie, aux côtés des sacs de combustible. La roue de secours prend place sur l'aile avant droite, tandis que l'aile gauche hérite d'un imposant caisson " à la Voisin ", conférant à la voiture une apparence lourde et peu élégante. Malgré cela, un candidat audacieux a choisi de présenter cette Berliet au concours d'élégance automobile du Golf de Saint-Cloud en 1937. Engager un tel engin au milieu de marques prestigieuses comme Delage, Delahaye, ou Peugeot Darl'mat relève soit d'une absence totale de complexes, soit d'un sens aigu de l'humour ou de l'originalité. La seule touche d'élégance de cette berline, égarée parmi tant de carrosseries étincelantes, résidait dans ses pneus Goodrich à flancs blancs. 1938, le modèle unique

L'agréable couverture de la brochure Berliet de 1938 En 1938, la Berliet Dauphine est la seule voiture particulière encore au programme de production du constructeur. Ce modèle est équipé du quatre cylindres de 1 990 cm3 développant 50 chevaux, monté sur un empattement de 3,08 mètres. La Dauphine de 1938 n'a plus de jupes d'ailes arrière. Les clients ont le choix entre quatre couleurs standard : noir, bleu, vert et gris, toutes complétées par des garnitures intérieures en drap beige. La voiture est proposée en deux carrosseries : une berline et un cabriolet. Bien que son design, qui date de 1935, accuse son âge, la Dauphine parvient à intéresser une clientèle à la recherche d'un véhicule fiable et sérieux pour un usage quotidien.

Berliet, octobre 1938 - © : L'Illustration (www.lillustration.com) 1939 En 1939, la stratégie de Berliet est claire : l'entreprise se concentre massivement sur les véhicules utilitaires. Sa gamme comprend une douzaine de modèles de camions et camionnettes, disponibles avec des motorisations essence, diesel ou même au bois, ainsi qu'un nombre similaire d'autobus. En revanche, seule une automobile figure au catalogue : la 11 CV Dauphine, renommée Super Dauphine. Cette dernière ne bénéficie d'aucune évolution majeure. Malgré une production modeste d'environ trente voitures par mois, Berliet n'envisage pas d'arrêter brutalement la fabrication de voitures, la marque pouvant encore compter sur une petite clientèle fidèle.

Berliet propose ses gazogènes sur toute sa gamme - Copyright En quête de modernisation pour sa 11 CV Dauphine, Berliet opte pour une stratégie sage, évitant les investissements massifs. Plutôt que de développer un nouveau design, la marque choisit d'acquérir une carrosserie existante auprès d'un autre constructeur, puis de la personnaliser. C'est ainsi que la carrosserie quatre portes, six glaces et toit ouvrant de la Peugeot 402-B est intégrée à l'offre de Berliet. La principale distinction réside dans l'allongement de l'empattement, passant de 3,11 à 3,30 mètres pour accueillir la carrosserie plus longue. La calandre, ornée de fines lames chromées horizontales, s'inspire des tendances automobiles américaines de l'époque. Bien que présentée au Salon de Paris en 1938, la production effective de cette nouvelle Dauphine ne débute qu'au premier trimestre 1939. Mécaniquement, elle partage le même moteur de 2 litres et 50 chevaux que la Super Dauphine.

Berliet VIRP2 Berline 1939 - Source : https://en.wheelsage.org Cependant, cette Berliet présente quelques inconvénients par rapport à sa cousine Peugeot. Si une 402-B à toit ouvrant est vendue 31 900 francs chez Peugeot, l'équivalent Berliet coûte 34 900 francs, malgré un moteur légèrement moins puissant (1 990 cm3 contre 2 142 cm3 pour la Peugeot). De plus, la Peugeot affiche une vitesse de pointe supérieure de 10 km/h (125 km/h contre 115 km/h pour la Berliet). Seuls 200 exemplaires de ce modèle sont produits avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, marquant la fin définitive de la production de voitures de tourisme pour Berliet.