|

Copyright. Ce site est gratuit et sans publicité. Je n'en retire aucun bénéfice financier. C'est le fruit d'une démarche totalement désintéressée. Si vous êtes détenteur d'un copyright non mentionné, je vous invite à me contacter. Ce fait est involontaire. Le document en question sera immédiatement retiré. Merci donc pour votre indulgence, pour ce qui n'est qu'un travail amateur. Spécialiste depuis les années 20 dans le créneau des voitures de cylindrée modeste, mais bien construites et un brin sportives, la marque Singer se retrouve dans l’immédiat après-guerre avec une gamme désuète. Cette situation est finalement identique à celle de la plupart des constructeurs britanniques, mais il faut pourtant réagir. Pour relancer la production, il importe de lancer une voiture moderne, susceptible de séduire aussi bien à New York, Bombay, Zurich ou Melbourne qu’au cœur de la City de Londres. La SM 1500 présentée à l’automne 1948 porte donc tous les espoirs de la marque. Avant guerre Comme nombre de constructeurs automobiles, Georges Singer a commencé par fabriquer des bicyclettes, une activité qui a débuté en 1875 dans un modeste atelier de Coventry. A l’époque, cette industrie est en plein développement, et l’apparition des premiers moteurs à pétrole puis à essence ne peut qu’interpeller ceux qui vont de l’avant, comme Singer, qui fabrique à partir de 1901 des motos et des tricycles à traction avant, avant de se lancer dans l’aventure automobile en 1905.

Singer 10 HP, 1913. Copyright Les moteurs des premières voitures n’ont pas été étudiés dans la maison. Ce sont des mécaniques de 8 et 12 HP à arbre à cames en tête, conçues par l’ingénieur Alex Craig, qui travaille pour Lea-Françis, lequel fournit aussi des moteurs à Standard et à Maudslay. Dans les années qui suivent, Singer se constitue une gamme assez étendue, qui part d’un petit bicylindre de 900 cm3 et va jusqu’au gros 4 cylindres de 3,7 litres. Ces moteurs-là viennent de chez Aster ou White & Poppe, mais en 1913, le constructeur de Coventry saute le pas et fabrique enfin son premier moteur original, un 14 HP de 2,4 litres. Dans l’entre deux guerres, grâce surtout au succès de sa petite " Ten ", et des modèles qui lui succèdent, toujours des quatre cylindres d’une cylindrée assez modeste, Senior, Junior ou Nine, ou des petites six cylindres, Singer se positionne parmi les marques les plus en vue du marché, rejoignant même la troisième place en 1928, derrière Morris et Austin. Cette année est d’ailleurs marquée par le démarrage de chaînes de montage complémentaires dans une nouvelle usine récemment acquise à Birmingham.

Singer Junior. Copyright Après avoir épousé des solutions mécaniques diverses, les moteurs Singer se caractérisent, sur tous les modèles à partir de 1934, par leur distribution à arbre à cames en tête, une solution plutôt rare à l’époque sur les petites cylindrées. Si la simplicité des Ford ou des Morris fait recette, il se trouve aussi une frange importante de clientèle qui s’intéresse à des modèles plus élaborés, et grâce à elle, Singer continue à faire partie des cinq plus importants constructeurs britanniques à l’aube des années trente. Toutefois, les modèles lancés ensuite vont connaître des fortunes diverses, et même un échec cuisant pour certains, comme l’Airstream, une 11 HP affublée d’une carrosserie aérodynamique, inspirée par la Chrysler Airflow, plutôt saugrenue sur une voiture de taille modeste.

La Singer Airstream ne reste que deux ans au catalogue, de 1934 à 1936. Copyright Parmi les bonnes idées, on retiendra l’initiative de créer une version sportive de la Nine, à partir de 1932, et même si la concurrence ne manque pas avec les MG Midget, Riley Lynx ou Wolseley Hornet par exemple, le créneau s’avère rentable. Bientôt, les Nine Sports, puis des versions encore plus affûtées, baptisées Le Mans et TT, se font remarquer en compétition bien au-delà de la perfide Albion … Les succès pleuvent, et la marque ne revendique pas moins de 643 trophées remportés entre janvier 1933 et octobre 1934, pour 729 voitures engagées en compétition !

Singer Nine Sports. Copyright Les Singer vont notamment devenir des habituées des 24 Heures du Mans, avec pas moins de 24 voitures engagées entre 1933 et 1939, mais aussi de bien d’autres épreuves d’endurance : rallye de Monte-Carlo, RAC, Tourist Trophy … C’est d’ailleurs à cette époque que remonte la collaboration entre la marque britannique et Jacques Savoye, qui devient en 1934 importateur pour la France, dans ses locaux du boulevard Péreire à Paris. Il gagnera d’ailleurs sa catégorie au Mans en 1938 au volant d’une voiture de la marque. Dans l’intervalle, la petite Bantam à moteur 972 cm3, lancée en 1936, est devenue le modèle le plus populaire de la gamme, et, avec l’effacement progressif des Nine et des versions sportives, celle-ci deviendra de nouveau très sage à la fin des années trente, avec des classiques quatre cylindres Ten de 1185 cm3 et Twelve de 1525 cm3. Désormais distancée par les six grands (Morris, Austin, Ford, Rootes, Vauxhall et Standard), avec une production annuelle de l’ordre de 6 à 7000 unités, Singer décide de réinvestir le créneau de la sportive abordable en lançant, en mars 1939, son roadster Nine dérivé de la Bantam. Joliment dessinée, cette rivale de la MG Midget n’est pourtant pas un foudre de guerre avec son quatre cylindres de 1074 cm3 qui développe 36 ch à 5000 tr/mn, accouplé à une boîte à trois rapports qui tire plutôt long.

Jacques Savoye est l'importateur des Singer en France, extrait de la brochure française, 1950 Donnée pour environ 105 km/h, elle est surtout faite pour d’agréables balades cheveux au vent, et finalement c’est exactement ce que recherche une certaine clientèle. Hélas, le déclenchement des hostilités dans toute l’Europe va rapidement mettre un terme à ce genre de plaisirs frivoles, et la carrière de la petite Singer va, comme celle de toutes ses rivales, subir une éclipse de six années, après seulement 862 exemplaires produits. Comme de nombreux constructeurs automobiles aux finances chancelantes à la fin des années trente, la guerre sera presque une bonne affaire pour Singer. Même si la fabrication de pièces pour l’industrie aéronautique ne rentre pas dans le cadre normal des activités de la marque, les commandes militaires vont lui permettre de faire tourner l’outil industriel. Le moment venu, c'est-à-dire dans les dernières semaines de 1945, on pourra faire redémarrer les chaînes de montage de l’usine de Birmingham, désormais la seule à rester en activité. Après guerre Ce sont naturellement les modèles de 1938 qui sont proposés dans un premier temps : la berline Super Ten d’abord, puis, assez rapidement, le roadster Nine, et enfin, au mois de décembre 1946, la Super Twelve. C’est évidemment une solution d’attente, car si, au début, les usines n’arrivent pas à satisfaire la demande, à la fois en raison de la pénurie de matières premières et des besoins importants aussi bien sur le marché national qu’à l’exportation, si nécessaire pour faire rentrer des devises, le moment viendra bientôt où il faudra se battre à nouveau contre la concurrence pour arracher des parts de marché.

Publicité presse pour les Singer Nine, Ten et Twelve, 1948 On travaille d’arrache-pied dans les bureaux d’études des différents constructeurs pour préparer les nouvelles générations de modèles, dont les présentations s’échelonnent dès la fin de 1945, et s’accélèrent à l’approche du premier salon de Londres de l’après-guerre, au mois d’octobre 1948, marqué par une importante avalanche de nouveautés. C’est un rendez-vous à ne pas rater, et Singer qui l’a bien compris y expose sa toute nouvelle berline, la SM 1500. Ce n’est d’ailleurs qu’une demi-surprise, dans la mesure où dès l’automne précédent, des photos d’un prototype avaient été diffusées dans la presse, sans doute pour faire patienter une clientèle avide de nouveaux modèles. Entièrement nouvelle, la carrosserie de la Singer SM 1500 adopte le style " transatlantique " en vogue dans l’industrie automobile britannique à l’époque. Comme chez Rover, c’est manifestement la ligne ponton des Studebaker et des Kaiser Frazer 1946 qui a inspiré le bureau de style de la marque. Plus moderne que la ligne Austin qui évoque les Chevrolet ou que celle des Standard Vanguard copiée des Plymouth, la carrosserie de la SM 1500 apparaît pourtant moins fine que celle de la Rover 75, avec un profil assez pataud et une calandre qui rappelle la Skoda 1100.

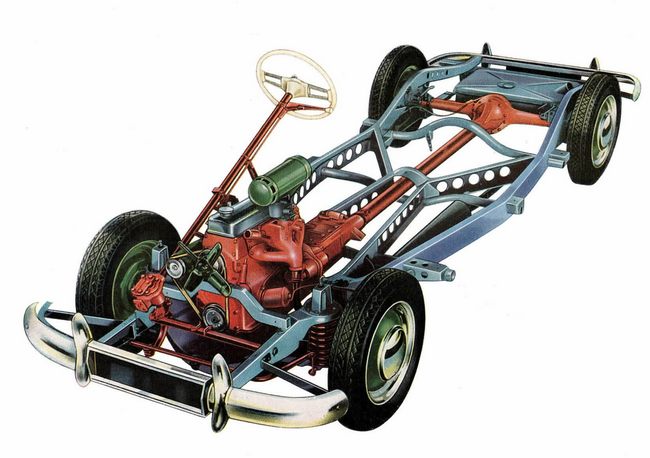

Kaiser SM 1500 et Kaiser Special Sedan, le style ponton de la Singer SM 1500 est manifestement inspiré par ce qui se fait outre-Atlantique, en particulier chez Kaiser. Copyright Comme sur la Rover et la Studebaker, les portières s’ouvrent " en armoire ". Assez large, la nouvelle Singer est une vaste cinq places pouvant même accueillir, par les miracles de la banquette et du levier de vitesses au volant, un troisième passager à l’avant de façon occasionnelle, d’autant que le plancher est absolument plat malgré la présence d’un arbre de transmission. Cerise sur le gâteau, un coffre de belles dimensions permet à tout ce monde d’emporter tout le nécessaire et même un peu de superflu. La carrosserie, dont la fabrication est assurée par le carrossier industriel Pressed Steel, n’a pas eu les moyens d’être monocoque. Elle repose sur un solide châssis cruciforme, ce qui en soi ne la distingue guère du commun des voitures britanniques.

Le robuste châssis de la SM 1500 préserve des qualités routières très valables à ces modèles. Copyright Etudié par le directeur technique Leo Shorter, le moteur est un quatre cylindres de 1506 cm3 à arbres à cames en tête entraîné par une chaîne, bien dans la tradition maison, plus moderne pourtant que celui de la Super Twelve qu’elle remplace, avec un alésage plus important mais une course plus courte. La planche de bord, assez complète, comprend notamment une montre, un manomètre de pression d’huile et un ampèremètre. La voiture dispose d’un chauffage dégivrage en série, ce qui n’est pas systématique à l’époque. De série, le revêtement est en " vinide " , mais en déboursant 10 £ supplémentaires, l’acheteur peut opter pour une sellerie en cuir. Trois teintes seulement sont au programme : bleu Genève, beige Costwold, et vert Warwick, toutes associées à une sellerie beige. Un peu plus tard, le noir vient s’ajouter à cette liste.

A la vue de cette illustration, la place ne manque pas à bord pour les passagers de la SM 1500 Les essais de la Singer SM 1500 dans la presse britannique ont confirmé les qualités routières de l’auto et un confort général tout a fait valable. Forte de 50 ch, elle est capable de dépasser 115 km/h, et semble pouvoir soutenir indéfiniment une vitesse proche de son maximum sans bruits mécaniques excessifs. Peu de commentaires sont faits concernant les reprises, mais la bonne volonté de la mécanique et les qualités routières générales de l’auto lui permettent d’effectuer d’excellentes moyennes sur long parcours. Dans la presse francophone, les essais de ce modèle sont rares, et, à vrai dire, nous n’avons trouvé qu’un galop d’essai dans l’Automobile daté de novembre 1951, où Jean Bernardet relate un parcours type de deux fois 100 km effectué avec Jacques Savoye au volant d’abord, lui-même conduisant ensuite. Il semble en retirer une excellente impression en matière de reprises et de tenue de route, louant la finition, les dimensions intérieures généreuses et le silence de la voiture. Pas de chiffres de performances concernant les reprises ou la vitesse maxi, mais seulement des temps comparatifs, et une vitesse de parcours, sur un circuit difficile, de 77 km/h. Finalement, le seul point qui essuie la critique de Jean Bernardet est le freinage, qualifié de précaire avec les garnitures d’origine. La consommation réalisée, supérieure à 13 litres, est à considérer comme un maximum, la moyenne se situant normalement entre 10 et 11 litres.

Jacques Savoye assure la distribution des Singer en France, publicité parue dans l'Automobile N° 42 Vendue 950 000 francs, dédouanée, la Singer est évidemment assez chère. A titre de comparaison, une Ford Vedette coûte 851 000 francs en berline, et 1 099 000 francs en cabriolet, et une Citroën 15 Six 840 000 francs. La SM 1500 apparaît bien dans la tradition de la marque : bien construite, ni révolutionnaire ni trop archaïque, dotée de qualités routières valables sans être exceptionnelles, et d’une carrosserie remise au goût du jour au moins aussi plaisante que la plupart de ses rivales, elle doit pouvoir assurer la survie de la marque. Et pourtant, la clientèle ne suivra pas, ou si peu … Après la présentation au Salon de Londres, la mise en production s’avère laborieuse, avec un démarrage très lent seulement à la fin du printemps suivant. Totalement essoufflées, les Super Ten et Super Twelve sont maintenues au catalogue jusqu’à la fin de l’année 1949, date à laquelle seulement 428 exemplaires de la SM 1500 ont pu quitter l’usine, dont une partie réservée à l’exportation. Face à la concurrence, qui sort ses nouveaux modèles à un rythme soutenu, ce retard a tôt fait de plomber la carrière de la voiture, d’autant que celle-ci n’est pas bradée. A 799 £ purchase tax incluse, elle est beaucoup plus chère que la Morris Oxford à 546 £ ou que la Vauxhall Wyvern à 479 £, et nettement au dessus de la Wolseley 4/50 à 703 £ ou de la Jowett Javelin à 761 £ plus directement comparables. Seule la Riley RM 1500 monnaie ses charmes à un prix encore plus fort avec un exorbitant 913 £. Même des voitures plus puissantes comme l’Austin A70, la Ford Pilot, la Humber Hawk, la Morris Six, la Standard Vanguard ou la Vauxhall Velox s’affichent à un tarif inférieur, et dès lors on comprend mieux pourquoi la sauce a eu tant de mal à prendre.

Vauxhall Wyvern, 1951. Copyright

Jowett Javelin, 1947. Copyright A l’occasion du Salon de Londres 1950, pour le millésime 1951, la SM 1500 connaît ses premières modifications : une sellerie redessinée, un revêtement du tableau de bord en imitation bois et une légère diminution de la cylindre du moteur, 1497 cm3 au lieu de 1508 cm3, par réduction de l’alésage de 90 à 89,4 mm, dans l’unique but lui donner accès à la classe des 1500 en compétition. Les chapeaux de roues perdent leurs logos " SM " au centre. La gamme des teintes évolue légèrement, le bleu étant remplacé par un rouge et un gris. Au mois de janvier 1952, les phares sont légèrement déplacés vers le haut. Le modèle 1953 se reconnaît à sa calandre dont le nombre de baguettes a été réduit de dix à huit et aux pare-chocs qui comportent maintenant une cassure. Quatre teintes au programme : noir ou gris métallisé avec intérieur rouge, bleu couronnement (!) avec intérieur gris, et vert métallisé avec intérieur beige. Mécaniquement, l’adoption d’une nouvelle culasse et de deux carburateurs fait grimper la puissance de 50 à 59 ch.

Pour 1953, la calandre ne comporte plus que huit baguettes au lieu de 10, et les phares sont légèrement surélevés. C'est bien peu de nouveauté pour un modèle qui commence déjà à dater Tout cela n’empêche pas les ventes de stagner, avant de dégringoler carrément : 4331 véhicules sont vendus en 1952, et seulement 1558 en 1953, moins qu’en 1926 ! Quelques modifications cosmétiques sont retenues pour le millésime 1954 en attendant mieux : les trois baguettes inférieures de la calandre sont allongées jusqu’aux feux de position, des baguettes chromées courent maintenant des phares vers le milieu des portières avant, et les ailes avant gagnent une inscription " Singer ". La palette des coloris ne change pas, mais il est possible maintenant d’associer le gris métallisé à un deuxième ton (noir, bleu ou vert) pour la partie supérieure de la carrosserie, y compris le capot et le couvercle de malle.

La berline SM 1500 attaque son dernier millésime 1954 avec un peu plus de chromes. On note la présence de baguettes d'ailes avant une calandre élargie à la base. Copyright Lancé en 1939, le roadster a poursuivi sa carrière parallèlement à la SM 1500. Il existe manifestement une clientèle pour ce type de voiture, notamment aux Etats-Unis, et, face à la Singer forte seulement de 1074 cm3 et 36 ch, seule la MG Midget TC, puis TD et enfin TF, peut réellement prétendre au titre de concurrente. Il recevra pour la saison 1950 une boîte à quatre vitesses et quelques modifications mineures, et sera encore amélioré pour 1952 en intégrant la suspension avant de la SM 1500, de nouvelles roues, un système de freinage hydromécanique et une sellerie plus confortable. On note que quelques voitures sont dotées d’un moteur 1500 dont la cylindrée a été réduite à 1200 cm3, mais parallèlement, et pour l’exportation uniquement, le roadster adopte le moteur de la SM 1500, ce qui fait un supplément non négligeable de 12 ch.

Directement issu du modèle lancé en 1939, le roadster SM perpétue la tradition des petits roadsters anglais, à l'image de la MG Midget. On s’en doute, ces améliorations sont bienvenues pour séduire le client, face à une MG Midget dont le succès ne se dément pas et qui sera bientôt redessinée. Avec sa silhouette désuète, la Singer se vend de plus en plus difficilement. Au Salon de Londres 1953 apparaît la SMX. Celle-ci, avec sa carrosserie en plastique, semble logiquement devoir succéder au roadster. Ses lignes maladroites ne séduiront pas les foules. Les problèmes techniques inhérents à la fabrication de coques en plastique de qualité qui auraient fait grimper le prix de vente prévu au départ, signeront l’arrêt de mort de ce modèle avant même sa mise en fabrication. La production s’est limitée à quatre exemplaires. Autre dérivé, moins connu : la version " Ute " (pick-up) de la SM 1500 fabriquée à quelques centaines d’exemplaires par l’importateur australien à partir de châssis nus.

Présenté au Salon de Londres à l'automne 1953, la SMX à carrosserie à polyester se présente comme une possible succession au roadster. Mais ses lignes sans grâce ne parviennent pas à convaincre. Copyright Au mois de janvier 1954, la production fait état de 178 berlines SM 1500 et seulement 11 roadsters … Il devient urgent de faire quelque chose, mais les caisses sont vides, et il n’est pas possible d’envisager le lancement d’un modèle vraiment nouveau. Seule solution : un restylage à peu de frais, concocté rapidement au printemps 1954. Présentée dès le mois de septembre suivant, la SM 1500 se mue ainsi en " Hunter " (chasseur) pour le millésime 1955. Faut-il y voir un lien ? Depuis le 1er avril 1954, le Directeur Général de Singer est un certain M. Hunt …

Avec sa calandre façon Wolseley, la Hunter tente de relancer la carrière désastreuse de la SM 1500. Malgré de nombreuses commandes des forces de police, la Hunter se vendra moins encore. Les changements sont essentiellement cosmétiques, et se limitent finalement au montage d’une calandre chromée plus statutaire, de deux feux anti-brouillard additionnels à l’avant, d’une mascotte de capot en forme de tête de cheval, de pare-chocs redessinés, et, à l’arrière, d’une lunette de dimensions un peu plus généreuses. Ce qui ne se voit pas : le capot est désormais en fibre de verre. Pas vraiment convaincant, ce lifting n’atteindra pas son objectif, et la production continuera de chuter, entraînant l’adoption de la semaine de quatre jours et la fabrication réduite à 40 véhicules hebdomadaires. La commercialisation d’un roadster SM 1500 " exportation " doté de deux carburateurs, boostant la puissance à 58 ch au lieu de 48, d’une version dépouillée de la Hunter baptisée " Hunter " S et surtout d’une " Hunter 75 " équipée d’un moteur à double arbre à cames en tête et de deux carburateurs, développant 75 ch, ne parviendront pas à relancer la machine à temps. 1955, l'intégration au groupe Rootes Pour éviter la faillite, une seule solution s'offre désormais à la vieille firme exsangue, la reprisse par un autre constructeur. A la Noël 1955, la messe est dite. Tombant comme un fruit mûr dans l'escarcelle du groupe Rootes alors en pleine expansion, Singer voit désormais son sort scellé. Et ce qui devait arriver arriva. Dès le mois d'août 1956, le temps réglementaire d'assurer une transition acceptable, la fabrication des roadsters et Hunter est définitivement arrêtée. Le nom de Singer va certes subsister encore quelques années, d'abord avec la Gazelle, présentée dès le mois dès le mois de septembre 1956, qui n'est autre qu'une Hillman Minx plus luxueuse dotée d'une calandre spécifique, disponible en berline et en cabriolet.

La Singer Gazelle (ici une série 2) marie la mécanique Singer à la carrosserie assez moderne de la Hillman Minx. La calandre spécifique permet de reconnaître immédiatement la Singer. Il faut toutefois préciser que la première version conserve le moteur de la SM 1500 poussé à 52,5 ch. Même la série 2, légèrement améliorée, et qui comporte une version break, garde ce moteur, mais plus très longtemps. Au mois de février 1958, la série S2A adopte la mécanique Hillmann Minx de 1494 cm3 et 56,5 ch, un choix industriel logique qui n'affecte d'ailleurs pas les performances de la voiture, tout en réduisant la consommation. Les Gazelle dérivées des Minx, les Vogue alias Super-Minx et les Chamois clones de Imp vont se charger de maintenir quelque temps encore le nom de Singer, mais coincées entre les populaires Hillman et les Sunbeam sportives, les Singer plus luxueuses ne réussiront pas vraiment à justifier leur place au sein d'un groupe qui connaît lui-même d'autres soucis à la fin des années soixante. Au mois de février 1970, Chrysler UK, qui a succédé au groupe Rootes depuis 1964, mettra un terme à ce simulacre d'existence dans l'indifférence générale.

Singer Vogue. Copyright |