|

Copyright. Ce site est gratuit et sans publicité. Je n'en retire aucun bénéfice financier. C'est le fruit d'une démarche totalement désintéressée. Si vous êtes détenteur d'un copyright non mentionné, je vous invite à me contacter. Ce fait est involontaire. Le document en question sera immédiatement retiré. Merci donc pour votre indulgence, pour ce qui n'est qu'un travail amateur. La Salon de Genève 1973 n'a pas été un " grand " Salon. Les principaux constructeurs ont plus présenté des améliorations ou des évolutions des modèles existants que de réelles nouveautés. Les carrossiers italiens ont été discrets. Des grèves régulières paralysent leur activité. Le marché suisse quant à lui est en progression, et Toyota qui vient d'inaugurer son nouveau centre d'importation, a profité à lui seul du tiers environ de cette augmentation des ventes. Mercedes a dévoilé à Paris en octobre 1972 la nouvelle Classe S, avec trois versions au programme : 280 S, 280 SE et 350 SE. Cette berline à la simple vue de sa ligne témoigne d'un modernisme qui fait passer sa devancière pour une antiquité. La gamme s'enrichit à Genève de deux versions 450 SE et 450 SEL, dotées d'un 8 cylindres 4 520 cm3. L'augmentation de course a permis d'augmenter la cylindrée du moteur 3,5 litres. La SEL dispose d'un empattement plus long que la SE de 10 cm pour offrir davantage d'espace à l'arrière, une pratique déjà validée sur la précédente génération de Classe S. La puissance développée est de 225 ch Din (200 sur la 350 SE). Seule la transmission automatique est disponible. Vu la puissance offerte, les suspensions arrière bénéficient d'un dispositif anticabrage. La 450 SE et 450 SEL valent respectivement 76 300 et 89 800 francs. Une version 6,9 litres est annoncée pour bientôt ...

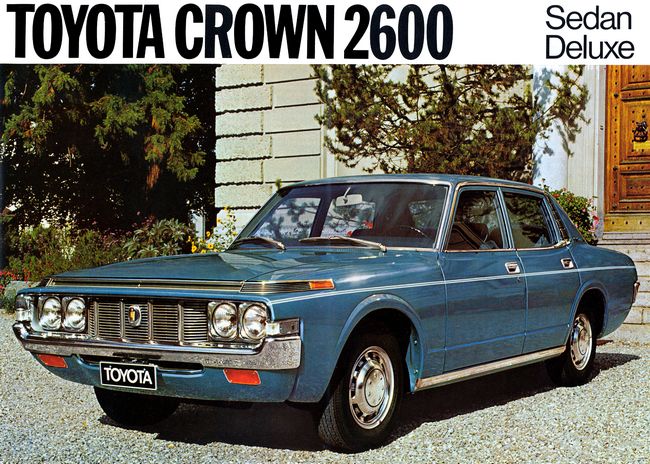

Mercedes 450 SEL - Copyright Le premier constructeur japonais occupe une place de choix sur le marché suisse où il est remonté en 1972 au quatrième rang des immatriculations en talonnant Volkswagen, loin devant les constructeurs français. La stratégie des constructeurs nippons semble être de s'implanter dans un premier temps dans les pays ne disposant pas d'industrie automobile nationale, comme la Suisse et la Belgique. Toyota présente entre autres sa Crown modifiée avec une nouvelle grille de calandre, des pare-chocs chromés et de nouveaux feux arrière. Son six cylindres de 2 563 cm3 développe désormais 150 ch SAE.

Toyota Crown 2600 - Copyright Le coupé Consul et son exécution luxueuse Granada lancés en 1972 ne rencontrent pas le succès espéré. Ford s'est donc décidé à produire une alternative, sous la forme d'une berline deux portes qui conserve les caractéristiques générales des versions existantes. Toujours chez Ford, à la suite du récent rachat par celui-ci de la participation de De Tomaso chez Ghia, a été fondée une nouvelle entité regroupant les centres de style Ghia et Vignale, ainsi que celui de Ford Italie. Pour marquer cet évènement, Ford expose à Genève une berline Granada 3 litres à boîte automatique avec des suspensions modifiées et une carrosserie retouchée, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. La calandre s'inspire de celle de la Lincoln Continental Mk IV. L'aménagement intérieur bénéficie d'un revêtement bois et d'une finition très soignée. Si la demande est là, cette Rolls-Royce du pauvre pourrait faire l'objet d'une petite série ...

Ford Mk 1 - Copyright A la berline et au break Cherry 100 A, Nissan adjoint un nouveau coupé déjà commercialisé au Japon, qui se caractérise par un arrière plus galbé incorporant une lunette faisant office de hayon. Ce coupé est équipé non pas du 988 cm3 de la 100 A, mais d'un 1 171cm3 qui offre 10 ch SAE de plus, soit 68 ch. Autre nouveauté du marché suisse, une version 200 L lancée au Japon en mai 1973, sous la désignation Laurel. Elle est équipée d'un 4 cylindres de 1 990 cm3 et 114 ch.

Nissan 120 A Coupé - Copyright C'est dans une nouvelle configuration bleu azur, intérieur cuir havane, que la Monica se présente au Salon de Genève, accolée au stand Toyota. La voiture est entourée par un cordon de protection, symbole des marques de luxe. La principale nouveauté est l'adoption d'un moteur Chrysler, un ensemble qui après de vaines tentatives dans d'autres directions semble enfin convenir à la Monica. Il s'agit d'un V8 de 5,6 litres et 285 ch Din. Une multitude de détails diffèrent du modèle présenté à Paris en octobre : fixation des encadrements de vitre, trappe de remplissage de carburant à l'arrière, clignotants avant intégrés à une platine chromée, etc ... Grâce à sa présence à Genève, Monica rentre enfin dans la cour des grands, et acquiert une véritable image internationale.

Monica - Copyright Depuis son lancement en octobre 1969, à part l'apparition de nouvelles versions Elegant et Abarth, l'Autobianchi A112 n'a pas évolué. A l'occasion de ce Salon de Genève, si la version de base est inchangée, sur l'Elégant, on note un nouveau dessin de grille de calandre, des pare-chocs en caoutchouc synthétique noyant une lame d'acier, et une bande de protection latérale de la même matière. L'habitacle fait l'objet de multiples évolutions : dessin de la planche de bord qui est mieux rembourrée, volant gainé, nouvelle moquette, etc ... La version Abarth n'est pas en reste, avec ses multitudes évolutions cosmétiques. Les mécaniques demeurent identiques.

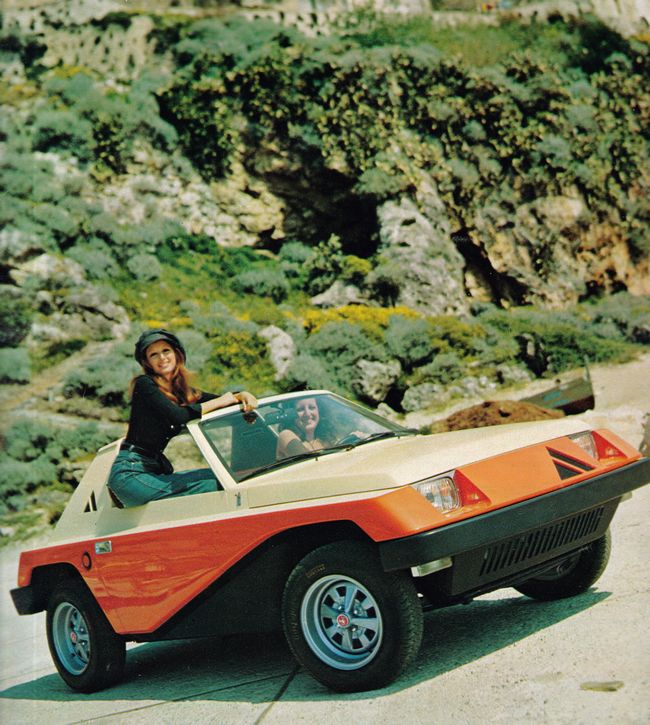

Autobianchi A112 Elegant - Copyright Créée chez Pininfarina à destination d'un public jeune, l'Autobianchi A112 Giovanni reprend la mécanique de la version Abarth. La carrosserie caractérisée par des angles vifs est traitée en coupé deux places doté d'un pavillon amovible. La partie arrière comprenant la lunette fait office d'arceau de sécurité. Selon ses concepteurs, la Giovanni serait peu coûteuse à produire. Elle se contente de l'indispensable en matière d'aménagement, toujours pour réduire les coûts.

Autobianchi A112 Giovanni - Copyright On a cherché à satisfaire aux futures normes de sécurité grâce à un avant déformable et à des caissons latéraux. La carrosserie est réalisée en tôle, l'ensemble pèse 660 kg et ne mesure que 3,32 mètres de long. Pour une cadence de 30 à 50 voitures par jour, Pininfarina se dit disposé à la proposer à un prix similaire à celui de la petite berline correspondant.

Autobianchi A112 Giovanni - Copyrigh. En février 1970, le groupe Rootes a introduit entre l'Imp et la Hunter une nouvelle série intermédiaire Avenger, d'un classicisme étonnant tant mécaniquement qu'esthétiquement. La parenté avec les Chrysler 160/180 françaises est flagrante, et montre bien l'étroite collaboration qui existe entre les deux filiales. En avril 1972, un break s'est ajouté à la gamme, et lors de ce Salon de Genève, une berline deux portes vient compléter l'offre, en version 1250 (53 ch Din), 1500 (63 ch Din) et 1500 GT (78 ch Din). La voiture est diffusée sous différentes marques à travers le monde : Chrysler, Sunbeam, Plymouth ou Dodge, soit sous le nom d'Avenger, soit sous celui de 1250/1500.

Chrysler Avenger - Copyright Iso Rivolta présentait la Lele au Salon de New York 1969. Ce nouveau coupé 2+2 places adoptait le prénom de l’épouse de Piero Rivolta. Son style moderne et élégant est dû à Marcello Gandini du studio Bertone. Celui-ci avait dessiné peu avant la Lamborghini Espada (1968), modèle que visait ouvertement la Lele. La Lele est motorisée depuis 1972 par un V8 Ford de 5,7 litres. Depuis le début de la saison 1973, le nom d'Iso figure sur les communiqués des GP de Formule 1 grâce aux accords pris avec Malboro et Franck Williams. C'est dans cette optique qu'Iso vient d'entreprendre la construction d'une petite série de Lele modifiées, et baptisées Iso Malboro. Cette version se distingue par la présence d'un déflecteur avant, d'un aileron arrière et de sièges plus enveloppants. La Lele Malboro est plus légère que le modèle de base, et la puissance du V8 est portée de 320 à 360 ch.

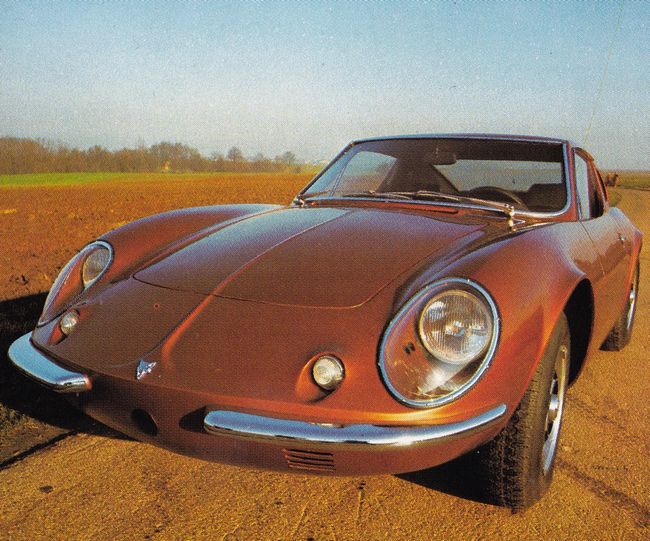

Iso Lele Malboro - Copyright Le coach Skoda MBX abandonné fin 1969 a été remplacé en 1971 par un nouveau coupé 110 R (R pour Rapid). La mécanique de la 110 R, forte de 62 ch, entraîne la voiture à 145 km/h. Un tableau de bord à cinq cadrans lui procure une touche sportive. Le coupé 110 R et la berline Skoda 110 LS reçoivent lors de ce Salon deux projecteurs longue portée halogènes intégrés à la carrosserie, qui viennent moderniser leur aspect. Dans l'habitacle, les inserts en faux bois disparaissent au profit d'un plastique noir. En France, la berline vaut 10 500 francs, et le coupé 12 700 francs.

Skoda 110 R - Copyright La Lamborghini Countach a commencé sa carrière au Salon de Genève 1971. Rare étaient alors ceux qui croyaient à une entrée en production d'une automobile de ce genre. Et pourtant, deux ans plus tard, nous la retrouvons à Genève dans sa version LP 400 quasi-définitive. Il ne s'agit encore que d'un exemplaire de présérie. On observe l'apparition de boîtes à air et d'une prise NACA sur chaque flanc. L'expulsion de cet air se fait par les grilles situées au-dessus des passages de roue. Le rétroviseur périscopique a été abandonné. La proue a perdu un peu de sa finesse par l'adjonction d'entrées d'air supplémentaires. Les feux arrière sont empruntés à la berline Alfa Romeo Alfetta, entourés par une surface réfléchissante reprenant la forme du combiné original.

Lamborghini Countach LP 400 - Copyright L'habitacle se plie aux contraintes de la série, et reprend un style plus habituel. Les tests ont prouvé les limites du moteur 5 litres initial, qui ne semble pas capable de tenir plus de 20 000 km. C'est pourquoi Lamborghini est revenu au 3 929 cm3 déjà connu sur les Jarama et Espada, qui présente des avantages évidents sur le plan de la standardisation.

Lamborghini Countach LP 400 - Copyright Déjà présenté l'an dernier par Frua, ce coupé 2 + 2 utilisait alors une mécanique de Citroën SM. Faute d'accord avec Maserati qui produit ce moteur, Frua s'est adressé à Fiat pour la fourniture d'un ensemble issu de la Fiat 130.

Frua Fiat 130 - Copyright La première De Tomaso, la Vallelunga à moteur central, a été présentée en 1964. La Vallelunga, malgré des qualités reconnues par la presse spécialisée, ne s'est vendue qu'à 59 exemplaires en quatre ans, sans doute en raison d'une carrosserie sans grande personnalité et d'un prix élevé. Puis De Tomaso dévoilait la Mangusta au Salon de Turin 1966. Celle-ci lui permettait de s'installer dans la famille des constructeurs italiens de GT qui comptent. Mais Alejandro De Tomaso, qui voyait plus grand avec un produit plus accessible, demanda à Tom Tjaarda d'étudier un coupé à mécanique Ford. Le designer qui travaillait alors pour Ghia - propriété de De Tomaso - imagina la Mustela, une 2 + 2 animée par un V6 de Ford Zodiac, dotée d'un hayon, capable de rentrer en production en l'état. Elle fut présentée au Salon de Paris 1969. Mais elle ne dépassa pas le stade du prototype ... Elle nous revient cette année à Genève dans une version Mustela II corrigée, toujours sur base Ford, avec de nouvelles ouïes d'aération, des projecteurs rectangulaires de Fiat 130 coupé et un agencement intérieur repensé.

Ghia Mustela II - Copyright La Rocaboy RK 200, un engin électrique à vocation utilitaire, a été développé par la société française Ciepro. Le moteur Bosch qui est placé derrière les roues avant fournit 14 ch. Les batteries dont le poids atteint 450 kg sont positionnées à l'arrière sur un plateau coulissant. Avec une vitesse maximum de 60 km/h, le RS 200 offre environ 120 km d'autonomie. Elle n'est pas plus longue qu'une Austin Mini, et pèse 1050 kg.

Rocaboy RK 200 - Copyright Fabriquée au Brésil à partir d'éléments Volkswagen, la Puma existe en coupé et en cabriolet. Sa commercialisation en Europe se développe notamment grâce au marché allemand, britannique et suisse. Dans sa version 1973, elle subit quelques retouches : renforcement de la partie avant, raccourcissement de la plateforme et nouvel agencement du tableau de bord. La carrosserie en polyester est toujours fixée sur un châssis VW, et le moteur 1600 qui développe 90 ch SAE lui permet de dépasser les 180 km/h, grâce en partie à un poids contenu de près de 700 kg.

Puma - Copyright Franco Sbarro est spécialisé dans la transformation et dans la construction de voitures de compétition et de sport. Il peut travailler à la fois sur la carrosserie, le châssis ou le moteur d'une automobile. Outre la Tiger directement issue d'un projet Bertone de 1968, abandonné par ses commanditaires et racheté par Sbarro qui l'a modifié, on a pu voir sur le stand de l'artisan suisse la Sbarro SV, pour " safety vehicule ". Il s'agit d'un coupé trois places, dont une en position transversale l'arrière. Le châssis à poutre centrale et le cadre tubulaire latéral avec arceau de sécurité double sont noyés dans une coque en polyester ignifugé remplie de mousse polyuréthane. Les parties avant et arrière sont déformables pour absorber les chocs. Les portières sont de type papillon. L'ensemble apparaît visuellement assez lourd. Mais les voitures de sécurité sont rarement élégantes. La mécanique est constituée de deux birotors Wankel disposés à plat, de part et d'autre d'une boite à cinq vitesses ZF.

Sbarro SV - Copyright Robert Jankel a fondé sa petite entreprise en 1971, la Panther West Winds. Quoi de plus normal que l'adoption de ce nom quand on veut s'attaquer à la mythique Jaguar SS 100. Produite entre 1936 et 1940, la SS 100 est un modèle reconnu pour ses performances et ses lignes équilibrées. L'idée de Bob Jankel est de produire non pas une fidèle réplique, mais une évocation de ce mythe automobile, avec une technologie et des performances modernes. Son objectif est de séduire une clientèle marginale, voire fantasque, et surtout fortunée. Certes, le style est un peu à la sauce pop-rock avec des voies élargies, des excès de chromes et des gros phares. Les matériaux utilisés sont d'excellente qualité, et le résultat est là, dans l'esprit de ce que fait avec plus de sagesse son confrère Morgan depuis les années d'avant-guerre, sans jamais s'être arrêté. La carrosserie en aluminium, plus noble que le polyester, est fixée sur un châssis à longeron. Le moteur 6 cylindres est naturellement emprunté à la Jaguar 3,8 litres. il fournit 240 ch. Le poids total n'excède que de peu la tonne (1 060 kg), ce qui laisse augurer d'excellentes accélérations et autorise une vitesse de pointe de l'ordre de 185 km/h. Déjà aperçue au Salon de Londres à l'automne dernier, la J72 fait à Genève sa première apparition " continentale ".

Panther J72 - Copyright |