|

Copyright. Ce site est gratuit et sans publicité. Je n'en retire aucun bénéfice financier. C'est le fruit d'une démarche totalement désintéressée. Si vous êtes détenteur d'un copyright non mentionné, je vous invite à me contacter. Ce fait est involontaire. Le document en question sera immédiatement retiré. Merci donc pour votre indulgence, pour ce qui n'est qu'un travail amateur. On peut qualifier la Ford Mustang américaine de premier coupé de série puisque ce modèle a été fabriqué à près de 580 000 exemplaires pour son premier millésime en 1965. A cette époque, les coupés étaient généralement des voitures de luxe construites en petite série chez des carrossiers pour de grands constructeurs. Cela explique qu'un coupé Peugeot 404 dessiné et fabriqué chez Pininfarina était pratiquement vendu le double du tarif de la berline quatre portes. Réalisé sur la base de la Ford Falcon, malgré une silhouette autrement plus suggestive, la Mustang était seulement plus coûteuse de 15 % à équipement égal que cette dernière.

Ford Mustang 1965 Fiat, le pionner en Europe Pour bénéficier du titre de coupé " de série ", celui-ci doit comporter au moins quatre bonnes places et être construit en assez grande quantité. Son prix doit demeurer abordable. On n'intégrera pas ici par exemple les coupés à deux places comme l'Opel GT, ni des voitures comme la BMW CS (environ 44 000 exemplaires) ou l'Audi 100 Coupé (environ 32 000 exemplaires). L'Alfa Romeo Alfetta GTV, bien que largement diffusée (environ 140 000 voitures) n'apparaît pas non plus dans ce dossier, car très chère à l'achat. Le premier coupé de série de la lignée européenne a vu le jour au Salon de Genève en 1965. Il s'agit du coupé Fiat 850 à la présentation très sympathique. Avec une mécanique légèrement poussée à 47 ch Din contre 37, et une carrosserie adroitement dessinée, ce coupé fut proposé dès octobre au prix étonnant bas de 8990 francs. Cette somme était plus élevée de 45 % que celle de la berline vendue 6190 francs, mais elle était étonnamment compétitive par rapport au coupé Simca 1000 où à la Panhard 24 CT, affichées à 12 000 francs, ou à la Renault Caravelle que l'on pouvait acquérir moyennant 11 500 francs. Le coupé 850 connut un succès formidable, produit jusqu'à une cadence de 300 voitures par jour, soit le double du cabriolet réalisé chez Bertone. Au total, il en fut fabriqué 342 873 exemplaires jusqu'en 1972 sous la marque Fiat, mais aussi 214 873 sous la marque espagnole Seat.

Fiat 850 Coupé Nous n'incluons pas dans cette page les " coupés berline ", c'est-à-dire des dérivés des versions deux portes de berlines, comme les Ford Taunus 15 M et 20 M, Mercedes 250 Coupé, Opel Commodore et Kadett, et de nombreuses japonaises. Les coupés de série utilisaient une tôlerie spécifique sauf les 204 et 304 Coupé qui furent les premières à reprendre la partie avant des berlines, ce pour diminuer les coûts, comme cela s'est pratiqué plus récemment sur les 206 CC ou Opel Astra. Cela dit, on peut considérer ces véhicules comme de véritables coupés bâtis de surcroît sur un empattement raccourci. Vendu seulement 10 900 francs contre 9 050 pour la berline, grâce à sa fabrication chez Chausson, le coupé 204 apparu fin 1966 fut particulièrement bien accueilli. Dommage que Peugeot ait attendu 1973 pour lui donner quelques chevaux supplémentaires avec la 304 S.

Peugeot 304 Coupé. Copyright Fiat n'a jamais fait cette erreur, avec des coupés de série qui ont toujours bénéficié d'une puissance accrue par rapport à celles des berlines. Justement, rebondissons sur Fiat qui extrapola également un coupé à partir de sa berline 128. S'il avait perdu la sensualité du petit coupé 850, il offrait d'autres avantages, en particulier une excellente tenue de route, quatre vraies places et un hayon. En prime, ses performances étaient intéressantes avec 150 km/h en version 1100 de 65 ch, et 160 km/h pour la 1300 délivrant 70 ch. Malheureusement, les Fiat des années 70 se caractérisèrent par une finition bâclée et une présentation tristounette faisant appel à des matériaux médiocres. Néanmoins, jusqu'en 1978, à travers deux séries, plus de 330 000 exemplaires auraient été produits. Mais victime de la corrosion qui a anéanti toutes les Fiat de ces années-là, il en reste peu.

Fiat 128 Coupé Mal accueillie par la presse spécialisée On n 'imagine pas aujourd'hui comme ces coupés de série ont été mal accueillis par la presse auto spécialisée. Ce fut par exemple le cas pour le coupé Fiat 124, la Ford Capri ou l'Opel Manta. A cette époque, les coupés chers et soignés bénéficiaient généralement de solutions techniques plus sophistiquées et de moteurs plus puissants, justifiant par exemple qu'une Alfa Giulia GT Junior 1300 soit vendue 19 000 francs en 1967. A 13 900 francs, le coupé Fiat 124 était étonnamment pas cher, ce qui ne l'empêchait pas d'offrir de bonnes performances (165 km/h), fort des 90 ch Din de son joli double arbre de 1438 cm3. Pour tenir ces prix d'ami, les coupés de série utilisaient la plateforme des berlines et leur mécanique, associés à une finition souvent moins cossue. On se moqua notamment du faux bois de la planche de bord du coupé 124, et de l'emprunt de nombreuses pièces sur la berline.

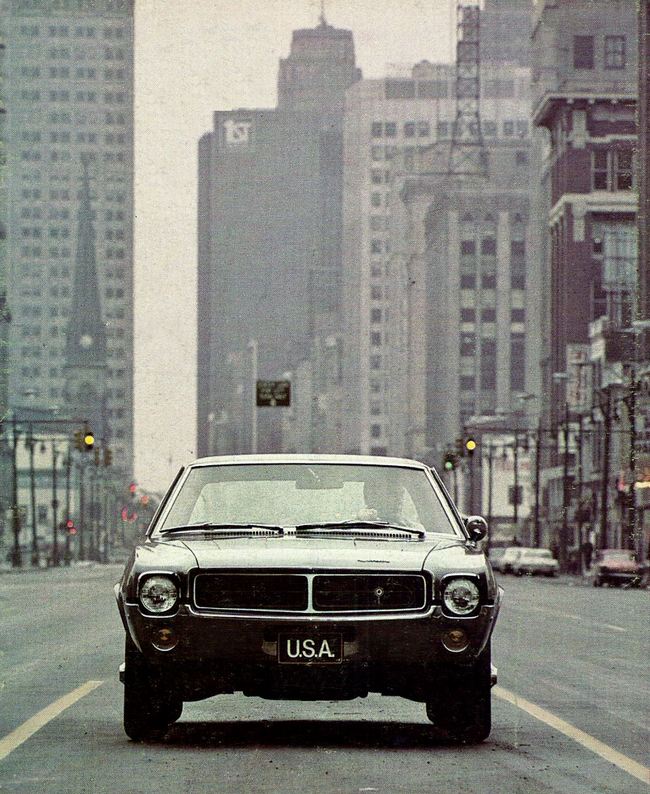

Fiat 124 Coupé Mais les critiques furent terriblement plus acerbes à l'égard des Capri et Manta animées par des moteurs strictement de série au rendement banal, bâties sur une architecture fort conventionnelle pour ne pas dire dépassée. Elles furent généralement éreintées par la presse spécialisée, que cela soit André Costa et Bernard Carat dans l'Auto Journal, ou José Rosinski dans Sport Auto. Certes, par rapport à leur culture, ils n'avaient pas tort, d'autant qu'entre-temps d'autres coupés américains populaires avaient vu le jour en reprenant le même philosophie de l'esbroufe esthétique habillant des dessous qui manquaient de modernité et de technologie. On pense notamment à la Chevrolet Camaro ou à l'AMC Javelin.

AMC Javelin. Copyright Fantastique Capri La Fiat 124 échappa davantage à leurs railleries. D'abord, elle ne tenait pas si mal la route que cela, et son moteur à 2 ACT dessiné par Aurelio Lampredi, le père des V12 Ferrari, avait du tonus. Surtout sur le 1600 accouplé à une boîte à 5 rapports de série qui apparu fin 1970. Ses 110 ch Din autorisaient 180 km/h pour un prix inférieur de 40 % à celui d'un coupé Alfa 1750 certes plus emblématique. Vitriolé en version 1800 de 118 ch en 1972, le coupé 124 vécut jusqu'en 1973, fabriqué en Italie à 276 075 exemplaires, auxquels il convient de rajouter les 23 611 Seat 124 fabriquées en Espagne.

Seat 124 Sport Mais la Capri dévoilée au printemps 1969 eut beaucoup plus d'impact auprès des passionnés d'automobiles. Il faut dire que Ford la proposait à partir de 10 390 francs, un prix peu élevé identique à celui d'une berline Simca 1100 ou Peugeot 204. A ce prix là, il s'agissait seulement d'une version hyper dépouillée vendue en commande spéciale avec un 1300 cm3 de 54 misérables chevaux, autorisant moins de 140 km/h. Ce n'était pas beaucoup pour une 1300 en 1969. Mais la Capri comptait quatre autres moteurs au choix liés à sept degrés de finition permettant de se concocter une voiture fort bien équipée pour un prix encore honnête. En finition XLR, la Capri exhalait une esthétique autrement plus suggestive avec son long capot évocateur de puissance, ses fausses prises d'air latérales et sa grosse sortie d'échappement qui n'était qu'une canule chromée conique montée sur une sortie riquiqui. A ce niveau de finition, on possédait les flatteuses jantes sport à boulons apparents, le petit volant cuir, le faux bois, la peinture deux tons avec le capot noir très tendance, les sièges sport ...

Ford Capri I. Copyright Minimum 1700 cm3 Pour disposer de performances en adéquation avec la silhouette suggestive de ce coupé 4 places, il fallait se hisser au 1700 cm3 qui ne donnait que 75 ch Din , et ne permettait qu’une vitesse de pointe de 155 km/h, soit beaucoup moins que le 1600 cm3 de 100 ch d’une brave berline Fiat 125 S moins coûteuse. En prime, le V4 avait un comportement plus agricole que sportif, ce qui plomba par ailleurs les ventes de la Matra 530, qui avait hérité de cette mécanique. Non seulement, il haïssait les hauts régimes mais en plus il distillait une sonorité peu agréable aux oreilles. Néanmoins, c’est dans cette cylindrée que la Capri eut un formidable succès commercial et lança en Europe la mode du coupé familial sportif. Fort intelligemment, Ford lui donna une image de voiture de course en l’engageant en compétition. En 1973, la Capri dont les ventes commençaient à chuter se paya non seulement un petit lifting, mais accueillit enfin sous son capot des moteurs plus modernes que le triste V4. Elle hérita du 4 cylindres en ligne à arbre à cames en tête de la Taunus, riche de 70 ch en 1300 cm3 et de 88 ch en 1600 cm3, ce qui permit à la Capri de fêter le million d’exemplaires dès 1973. En 1974, la Capri II pointa son long capot. Si elle conservait les dessous périmés de l’ancienne version issus de la Ford Cortina (ressorts à lames), elle arborait une carrosserie redessinée dans un style plus lumineux se caractérisant par son vaste hayon arrière. La Capri II relança les ventes de ce coupé qui évolua encore en 1978 avec une face avant redessinée et un élargissement des motorisations vers le haut. Mais la concurrence des coupés de nouvelle génération, tels que la Fuego ou la Scirocco, était désormais devenue trop forte. La Capri vivota jusqu’en 1986, surtout sous la forme d’une version sportive motorisée par le V6 2800 cm3 de 160 ch de la Granada. Elle tira sa révérence après avoir été produite à 1 886 647 exemplaires.

Ford Capri II. Copyright Piquante Manta L’Opel Manta fut dévoilée 18 mois après la Capri. Ce coupé familial était extrapolé de la berline Ascona qui vit le jour quelques semaines plus tard. Elle reprenait le concept de la Capri en offrant sous la même carrosserie plusieurs moteurs et différentes finitions. La Manta offrait un châssis et des mécaniques plus modernes. Elle était vendue à des tarifs très proches de ceux de la Capri. En 1971, un Ascona 1600 valait 13 600 francs, et son équivalent Manta 14 675 francs. Une Capri 1500 XL coûtait pour sa part 14 000 francs. La Manta fut néanmoins critiquée pour ses performances timides eut égard à sa silhouette suggestive, et pour ses qualités routières pas vraiment exceptionnelles par comparaison à celle d’une 504Ti ou d’une R 16 TS plus rapide, plus sûre et plus confortable. En 1974, Opel élargit la gamme avec une 1900 à injection de 105 ch baptisée GT/E qui se reconnaissait à son imposant spoiler. Si la Manta ne rencontra pas le succès de la Ford, la première mouture fut tout de même fabriquée à 498 553 exemplaires jusqu’en juin 1975.

Opel Manta A. Copyright La deuxième génération dépassa les ventes de la première certainement à cause de sa silhouette jugée plus réussie avec son avant aérodynamique. Au fil des années, elle hérita de motorisations plus modernes, issues des Kadett et Ascona. En 1979, une version CC se remarqua par son arrière redessiné accueillant un grand hayon s’ouvrant sur un coffre géant. Proposée dans de nombreuses finitions dont la ravissante Berlina au toit en vinyle, la Manta II vécut jusqu’en juin 1988, fabriquée à plus de 557 000 exemplaires. Elle céda quelques mois plus tard sa place à la magnifique Calibra.

Opel Manta B. Copyright A l'inverse de la première mouture, la deuxième génération eut une belle carrière sportive en rallyes où elle signa quelques belles performances. La version compétition était dérivée de la Manta 400, version motorisée par un gros 2,4 l de 144 ch (270 en course) qui devait son nom au nombre d'exemplaires nécessaires pour bénéficier de l'homologation en groupe B. Renault attaque ! Depuis fin 1971, avec les R 15 et R 17, Renault s'était lancé dans le coupé de série. Si leur étude avait commencé en 1968 avant le lancement de la Capri, le triomphe commercial de l'allemande dut conforter la Régie dans ce choix. A l'époque, à l'image de l'Amérique, on sentait bien que la clientèle recherchait davantage des voitures à connotation sportive que quelques années auparavant. D'où l'apparition de berline S ou TT, et surtout la naissance du coupé familial offrant quatre bonnes places sous une livrée plus valorisante, et surtout vendu à un tarif raisonnable qui excluait la sous-traitance chez un carrossier comme précédemment et l'utilisation de mécaniques poussées.

Renault 15. Copyright Par exemple, fin 1972, un coupé R 15 1300 cm3 vendu 15 980 francs ne coûtait que 1 080 francs de plus qu'une R 12 TS motorisée par la même mécanique de 60 ch Din. Si le coupé R 15 construit d'ailleurs sur la plateforme de cette dernière n'était ni plus rapide ni plus sportif, il dévoilait un physique plus dynamique véhiculant des valeurs plus jeunes que celles de la berline. Si la R 15 se vendit mieux au départ en version à bloc R 16 en alu de 1600 cm3 de 102 ch SAE (160 km/h), la crise de l'énergie de fin 1973 bouleversa la donne en remettant la R 15 de 7 CV en vedette. Après un restylage assez réussi en 1974 qui reboosta les ventes tombées à 34 000 voitures en 1975 contre plus de 70 000 en 1973, la R 15 / R 17 vécut jusqu'en 1979, fabriquée au total à 300 598 exemplaires. La Fuego, construite sur une plateforme de la R 18 issue elle même de celle de la R 12, lui succéda en 1980. Contrairement à l'idée que l'on peut en avoir aujourd'hui, la Fuego fut formidablement bien accueillie, certainement à cause de son esthétique valorisante avec son originale ceinture de caisse et son étonnante bulle arrière. La preuve ? Il s'en est vendu la première année de production plus de 75 000 exemplaires, un nombre jamais atteint par la R 15 du temps de sa splendeur.

Renault Fuego. Copyright Il est vrai aussi que ses ventes ont décliné très vite pour plusieurs raisons parasitaires. Certainement parce que le coupé familial était en train de passer de mode, mais aussi parce que Renault traversait une passe délicate qui n'a pas été étrangère à la chute d'image de cette voiture. De plus, ses qualités dynamiques étaient devenues banales par comparaison avec ce qui existait ailleurs. Pourtant Renault n'arrêta pas de la faire évoluer au plan mécanique en proposant une version essence Turbo 2 litres de 132 ch et surtout une turbodiesel 2 litres de 88 ch Din. Ce modèle né trop tôt fut sévèrement accueilli par la presse spécialisée et la clientèle. A l'époque, diesel et sport étaient incompatibles, ce qui n'était plus de cas dans les années 2000, quand on sait que la majorité des ventes de coupé Peugeot 406 furent réalisées en diesel. La Fuego mourut dans l'indifférence générale avec des ventes n'excédant pas quelques milliers d'unités en fin de carrière. Sa production cessa à Maubeuge en juin 1985, et les stocks furent écoulés en Europe jusqu'en 1987. Au total, il en fut produit 265 367 exemplaires. Forza Alfa ! Le ravissant coupé Alfa Romeo Sprint issu de l'Alfasud a été fabriqué en douze ans de vie à 116 552 exemplaires. Il s'agissait d'une bien jolie auto dont il ne reste hélas que peu de survivantes, à cause de la corrosion qui a affecté les voitures italiennes de ces années- là, et les Alfa en particulier déjà rouillées au départ de chez le concessionnaire. Dommage, car l'Alfasud Sprint cumulait toutes les qualités autant au niveau de sa silhouette agréablement dessinée par Giugiaro, que de son habitabilité, avec quatre places et un grand coffre. Sa mécanique était tonique et musicale, et ses qualités dynamiques assez exceptionnelles. Au fil de sa longue vie, elle bénéficia de modifications esthétiques pas toujours heureuses liées à l'apparition de la 33, notamment en sacrifiant à la mode des grosses protections en caoutchouc. Coté mécanique, le boxer 4 cylindres pas toujours au-dessus de tout soupçon en matière de fiabilité, mais au joli crépitement fut proposé avec des cylindrées s'articulant de 1286 cm3 et 1490 cm3, et des puissances variant de 76 ch à 105 ch Din pour les ultimes versions alimentées par deux bons carburateurs. Sans être donné, le coupé Sprint était offert à un prix fort raisonnable au regard de sa silhouette flatteuse.

Alfa Romeo Alfasud Sprint. Copyright " Scirocco, un coupé qui a de l'allure " annonçait en gros à la une le premier catalogue de cette voiture en 1974. Il est vrai que ce coupé dessiné chez Ital Design avait une sacrée allure avec des formes modernes mais acérées, qui n'ont pas été étrangères à son accueil positif. Par rapport à l'Alfasud Sprint, il montrait une qualité de finition impressionnante, ainsi que des accessoires de qualité et une bien meilleure robustesse. Bâtie sur la plateforme de la Golf, la Scirocco bénéficiait non seulement d'une bonne tenue de route, mais aussi de quatre places et d'un grand coffre de 344 litres accessible par un hayon. Il était proposé avec différentes motorisations : 1100 cm3 de 50 ch Din, moteur dont la cylindrée fut augmentée ensuite à 1 300 cm3, 1500 cm3 de 85 ch à carburateur, et à partir de 1976 un 1600 cm3 à carburateur de 85 ch ou injection de 110 ch emprunté à la Golf GTI. Certes, la Scirooco était un peu plus coûteuse que ses concurrentes, mais c'était de l'argent bien placé.

Volkswagen Scirocco I. Copyright Esthétiquement rajeunie en 1978 avec de gros pare-chocs, la première génération de Scirocco a été produite jusqu'en 1981 au nombre impressionnant de 504 153 exemplaires, avant d'être remplacée par une nouvelle version un peu plus spacieuse, dont la carrosserie avait hélas perdu la magie des précédentes. Si ce modèle était un peu plus habitable, et s'il disposait d'un coffre plus volumineux, c'était au prix de lignes plus molles qui manquaient de muscles. Sous le capot, on retrouvait sensiblement les mêmes mécaniques, mais le premier moteur était un 1300 cm3 de 60 ch. Avec 291 497 exemplaires construits, ce coupé à vocation plus familiale a eu moins de félicité que la précédente mouture. Il a été remplacé en 1988 par la Corrado, plus orienté haut de gamme, qui eut encore moins de succès avec 97 521 exemplaires produits.

Volkswagen Scirocco II. Copyright Voitures de retraités En 1970, en proposant son magnifique coupé Celica extrapolé de la berline Carina, Toyota prouvait qu'il savait dessiner de beaux coupés. Vendu en France dès 1971, le coupé Célica proposé à un prix compétitif ne manquait pas d'atouts avec ses lignes très réussies, sa planche de bord particulièrement valorisante recouverte d'un faux bois assez flatteur, le tout avec une puissance respectable de 86 ch SAE. Bien entendu, les journalistes spécialisés firent la fine bouche devant cette voiture dont ni les qualités dynamiques ni les aptitudes sportives n'étaient exceptionnelles. Mais l'emballage et l'équipement faisaient oublier le reste. L'apparition d'une version Liftback qui s'inspirait sans retenue de la Mustang Fastback équipée d'un hayon redonna un bon coup de fouet aux ventes. A partir de 1974, une version GT à double arbre à cames en tête donnée pour 108 ch Din épaulait la gamme. Mais plus chère et pas très convaincante sur le plan des performances (175 km/h), son accueil fut mitigé.

Toyota Celica I. Copyright En 1978, la Celica originale fut remplacée par une nouvelle mouture équipée des mêmes mécaniques, mais avec des formes plus tendues destinées surtout à séduire les Américains. Malgré un long capot prometteur, cette deuxième version avait perdu le charme de la première. Depuis, Toyota a présenté environ tous les cinq ans de nouvelles Celica, dont la vocation essentielle était de répondre aux changements de mode.

Toyota Celica II. Copyright Ce que nous pourrions estimer être des défauts criants sont souvent des qualités majeures pour des commerçants qui connaissent bien leur clientèle. En effet, contrairement à ce qu'affirmaient les constructeurs qui déclaraient que les coupés étaient destinés aux jeunes célibataires sportifs, ils s'adressaient surtout à des quinquagénaires, voire davantage, qui n'avaient plus d'enfants à charge. Il est certain que cette sous motorisation chronique qui représentait la majorité des ventes n'a pas été étrangère à l'image médiocre que les coupés de série ont tissé dans la mémoire collective où l'on parle parfois d'eux en les raillant. Pourtant, à l'époque, la vision d'une Capri précédée de son interminable capot détournait les regards envieux. Les sportifs purs et durs y trouvaient aussi leur compte en achetant les versions les plus sportives dont les ventes restaient nénamoins très marginales. On pense ainsi aux Ford Capri 2600 RS, Opel Manta GT/E, Toyota Celica GT, Renault 17 Gordini ... Balayées par les GTI Mais au milieu des années 80, le coupé familial dont les ventes s'essoufflaient fut balayé par l'apparition des GTI. D'abord la Golf, puis la 205. Ces deux modèles furent suivis par une kyrielle de petites berlines musclées et survitaminées accueillant aussi quatre passagers. Puis vint au début des années 2000 la mode des coupés CC. Une mode chasse l'autre, mais ceci est une autre histoire.

Catalogue Ford Capri RS 2600. Copyright

Texte : Patrice Vergès, 2005

- Adaptation Carcatalog / 2014 |