|

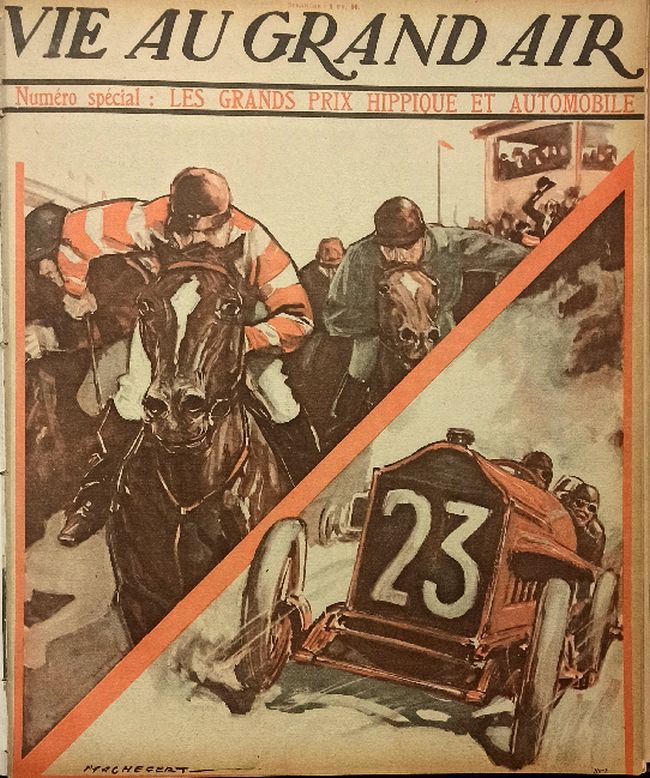

Source : Vie au Grand Air, 5 juillet 1913 Copyright. Ce site est gratuit et sans publicité. Je n'en retire aucun bénéfice financier. C'est le fruit d'une démarche totalement désintéressée. Si vous êtes détenteur d'un copyright non mentionné, je vous invite à me contacter. Ce fait est involontaire. Le document en question sera immédiatement retiré. Merci donc pour votre indulgence, pour ce qui n'est qu'un travail amateur. Note : La Vie au grand air, au départ sous-titrée " Revue illustrée de tous les sports ", est une création du journaliste sportif bordelais Pierre Lafitte, passionné de cyclisme. Il s'agit d'un nouveau genre de publication, illustrée principalement par des reproductions de photographies de sportifs en action. La parution, qui débute le 1er avril 1898, est composée à 70 % de photos. Elle est d'abord bimensuelle, puis devient hebdomadaire. Lafitte rachète complètement le titre en 1899 et fonde une société d'édition à son nom. L'esprit olympique promu par Pierre de Coubertin anime ce magazine qui place sur ses couvertures des sportifs de toutes disciplines, origines et sexes. En 1900, Alexandre Natanson est nommé directeur. En 1911, le titre devient simplement Vie au grand air. En 1916, Lafitte revend le titre à Hachette et Cie, mais en reste le directeur. Il lance une nouvelle formule trimestrielle avec une couverture illustrée cette fois par une composition dessinée et traduite en couleurs, signée par un artiste. La Vie au grand air est partiellement absorbé par le magazine " Très Sport " lancé en 1922 par Hachette et Lafitte, mais disparaît en 1926. La Vie au grand air est le prototype du magazine, ce type de périodique dans lequel les illustrations sont beaucoup plus nombreuses que dans les journaux illustrés, et qui bénéficie de mises en page qui visent à produire simultanément du sens et du spectacle. La direction artistique fait appel à une utilisation de gros plans, à des imbrications et à du photomontage dès 1904. Le thème de l'automobile reste très marginal au sein de cette publication. Source : Wikipedia Les étapes de l'automobile C'est le 12 juillet que se disputera, à Amiens, le Grand Prix de l'ACF. Cette épreuve, devenue classique, mettra aux prises les plus fins champions du volant sur un circuit de très petites dimensions. Le spectacle sera ainsi passionnant de bout en bout. Et cette course fait songer aux brillantes étapes de cette industrie nationale, qui, en si peu de temps, est parvenue à réaliser de tels prodiges. Le Grand Prix de l'Automobile Club de France va se disputer le 12 juillet sur le Circuit de Picardie. L'épreuve proprement dite, appelée Grand Prix, et qui est réservée aux voitures, sera suivie le lendemain d'une épreuve réservée au motocyclettes et aux side-cars, c'est à dire aux véhicules nouveaux, composés d'une motocyclette et d'une petite carrosserie rudimentaire, fixée en général sur le côté de la motocyclette. Les courses d'automobiles en France datent de loin, et l'on pourrait presque dire qu'il y eut des courses avant d'avoir des voitures, tout au moins d'une façon courante. Elles commencèrent par des épreuves de motocycles auxquelles prirent part des amateurs, comme le comte de Dion, mais la première épreuve organisée fut Paris Rouen le 28 juillet 1894. C'était l'époque bienheureuse de la lutte entre la vapeur, l'électricité et le moteur à explosion. Il y eut 102 engagés de vingt systèmes différents dont l'un d'eux affichait le titre suivant : " Combinaison d'un moteur animé et d'un moteur mécanique ". La distance était de 126 kilomètres. Terrible étape pour l'époque. Le concurrent le plus rapide fut M. Bouton qui, en compagnie du marquis de Dion (alors comte de Dion) mit 5 heures et 40 minutes. Les rigueurs du règlement donnèrent la victoire à la voiture à pétrole - c'était le nom de l'époque - de M. Levassor, le fondateur de la fameuse marque, deat-heat avec la Peugeot. Les deux concurrents avaient mis 5 heures et 50 minute. Ensuite, venait Le Blon sur Serpolet. Le Blon, après une carrière glorieuse dans l'automobile devint, on le sait, aviateur et se tua à Saint-Sébastien.

Léon Théry gagne la coupe Gordon Bennett de 1905. Le regretté Léon Théry est le seul conducteur ayant mis à son actif deux victoires dans la Coupe Gordon Bennett ; l'une en 1904 au Taunus à 96 km/h de moyenne, l'autre en Auvergne en 1905 à 78,428 km/h - Source : Vie au Grand Air, 5 juillet 1913 Mais la véritable première course, car Paris Rouen était un demi concours, fut le fameux Paris Bordeaux et retour (1 180 kilomètres), qui partit le 17 juillet 1895. L'épreuve était sans arrêt. Après une lutte fantastique, Levassor enleva l'épreuve en 48 heures et 47 minutes, le premier prix restant toutefois acquis à la Peugeot de M. Koechlin, premier des voitures à quatre places. Levassor devait mourir l'année suivante des suites d'un accident dans Paris Marseille et retour, M. Koechlin est maintenant l'un des directeurs de la Maison Peugeot. La vapeur éprouvait dans cette course son premier échec, après avoir tenu la tête dans le début du parcours. Signalons qu'une voiture électrique, celle de M. Jeantaud, parvint jusqu'à Bordeaux après avoir consommé sur la route une quarantaine de batteries de rechange. Paris Bordeaux ne fut pas à proprement parler le premier Grand Prix de l'Automobile Club de France, mais l'Automobile Club de France sortit de Paris Bordeaux. Le Comité d'organisation de la course se transformait peu après, et le 12 novembre 1895, l'Automobile Club de France était fondé. Une épreuve monstre de 1 700 kilomètres En 1896, l'Automobile Club de France organisait pour ses débuts l'une des courses les plus longues qui aient été encore courues à l'heure actuelle. Il s'agit de Paris Marseille Paris (1 720 kilomètres). Pour la première fois, la course comportait des étapes, et le classement était fait par l'addition des temps de chaque étape. Pour la première fois également, il y avait des catégories, et l'on voyait apparaître les véhicules légers. Après un début foudroyant de vitesse des fameuses voiturettes Léon Bollée, sur le parcours Paris Auxerre, après la chute de Levassor qui tenait alors la tête, à La Palud près d'Orange, c'était un motocycle de Dion Bouton monté par M. Viet qui arrivait premier à Marseille. Mais au retour, les grosses voitures passaient en tête, et la victoire revenait finalement à M. Mavade sur Panhard et Levassor en 67 heures 42 minutes et 58 secondes. Le second était M. Merkel, de la même marque, suivi de M. Viet, sur tricycle de Dion, et de M. d'Hostinges, sur Panhard et Levassor. M. Mayade devait se tuer peu de temps après, en 1897, à Chevanceau sur la route d'Angoulême. M. Viet est aujourd'hui directeur de l'atelier des moteurs aux usines Renault. Les deux voitures victorieuses étaient les vieilles Panhard du type bien connu avec direction à barre, allumage par brûleurs, circulation d'eau sans radiateur. La voiture victorieuse de 1887 était un 4-cylindres vertical, à moteur non équilibré. En 1898, l'A.C.F. inaugura la fameuse série des courses internationales avec Paris Amsterdam Paris de 1 454 kilomètres. La formule était la même que pour Paris Marseille, avec étapes et addition des temps à chaque étape. Ce fut la lutte des Panhard et Levassor contre les Amédée Bollée. Les Panhard étaient des 8 HP à 4 cylindres, allumage par brûleurs, radiateur (créé en 1897), transmission à chaînes, direction irréversible à volant incliné. Les Amédée Bollée étaient les premières voitures à forme fuyante, en forme de navire, avec transmission à courroie, moteur horizontal, direction à volant droit. Ce fut également la première grande lutte des pneumatiques contre les bandages pleins qui jusque-là avaient seuls triomphé, sauf en 1897. Le résultat fut net. Le pneumatique triompha sur toute la ligne. La fortune de la Maison Michelin, aujourd'hui l'une des plus grandes usines du monde, date de Paris Amsterdam. En voitures le résultat fut moins décisif. Cependant si à l'aller, jusqu'à Amsterdam, les Amédée Bollée eurent l'avantage, si un de leurs conducteurs, M. Etienne Giraud, arriva le premier à Amsterdam, et un autre de leurs conducteurs, M. René Loysel, troisième, au retour les Panhard et Levassor prenaient la tête. Charron enlevait avec elles la première place en 32 heures et 44 minutes, suivi de Girardot, pilotant la même marque. Etienne Giraud était troisième. Le premier motocycle était celui de Marcellin, de la marque Phebus avec un moteur de Dion, le second celui d'Osmont sur un motocycle de Dion Bouton. C'est à la suite de cette course, et sur une réclamation d'Osmont contre Marcellin qu'on décida de poinçonner les véhicules prenant part à une épreuve, afin d'éviter leur remplacement ou leur échange. En 1899, l'Automobile Club de France, d'accord avec notre confrère Meyan, son premier secrétaire général, et le journal Le Matin organisa le tour de France par étapes, et ouvert à trois catégories de véhicules : les motocycles, les voiturettes et les voitures, différenciés entre eux par leur poids. La lutte fut ardente. Les Panhard et Levassor mettaient en ligne deux types de véhicules à peu près analogues, les 12 HP, et les 16 HP, qui étaient en somme le type Paris Amsterdam plus puissant et plus rapide. Les Mors, dont l'ingénieur était alors M. Brasier, mettaient en ligne des 16 HP à allumage électrique, et à cinq vitesses. Les Amédée Bollée présentaient des voitures d'un type très spécial, à moteurs horizontaux, car il y avait deux moteurs, à l'arrière, avec deux manivelles de mise en marche, transmission par courroie. Dès le début, les Panhard prirent une avance vertigineuse, et bientôt la lutte ne fut plus qu'entre leurs deux 16 HP pilotées par René de Knyfl et Charron, et leurs 12 HP. Les Mors ne devaient réapparaître qu'en fin de course avec Levegh, qui gagna l'une des dernières étapes. Les Amédée Bollée abandonnèrent à Périgueux. Ce fut leur dernière apparition en course. Finalement, M. René de Knyff gagna l'épreuve la plus longue qui ait jamais été organisée en automobiles et qui comportait 2 291 kilomètres. Il couvrait la distance en 44 heures et 43 minutes, ce qui pour la première fois donnait une moyenne de plus de 50 kilomètres à l'heure (51,3 km). Il montait une 16 HP Panhard et Levassor. Le second et le troisième, Girardot et le comte de Chasseloup-Laubat montaient des 12 HP, Panhard. La catégorie motocycle revenait à Teste sur un tricycle de Dion Bouton suivi de Tart et du vicomte Gaëtan de Meaulne. La catégorie voiturettes revenait à Gabriel sur voiturette Decauville en 68 heures 35 minutes et 16 secondes, suivi de Théry et de Ulhmann tous trois sur des engins de même marque. En 1900, l'Automobile Club de France organisa sa course avec le Comité de l'Exposition. Ce fut Paris Toulouse et retour de 1 348 kilomètres. Une chaleur torride fit de la course une épreuve de résistance terrible pour les hommes. Ce fut le premier duel sérieux des Mors et des Panhard. Cette fois les Mors prirent l'avantage. La victoire revint à Levegh sur la 24 HP Mors, qui prit la tête des le début et la garda jusqu'à l'arrivée. Il couvrit le parcours en 26 heures 43 minutes et 43 secondes. Le second et le troisième, sur Panhard et Levassor, étaient MM. Voigt et Pinson. La catégorie des voiturettes revenait à Marcel Renault qui devait deux ans après gagner Paris Vienne, et se tuer en 1903 dans Paris Madrid. La catégorie motocycles revenait une fois de plus à Teste sur De Dion-Bouton.

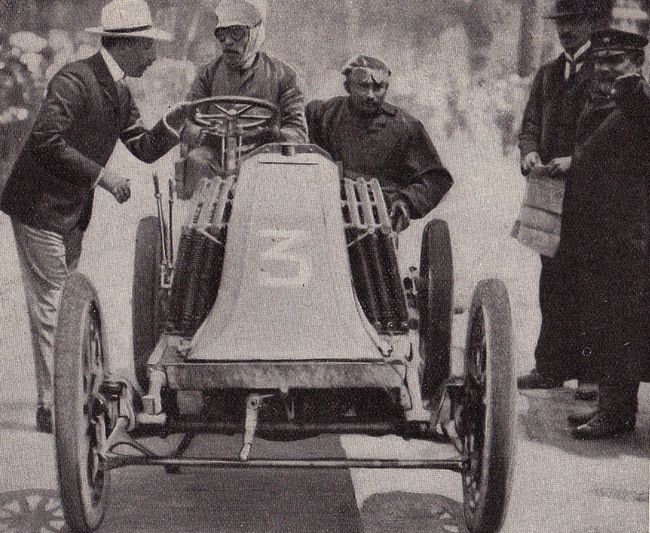

Louis Renault, arrivé 1èr des voitures légères et 2e du classement général dans Paris Madrid (course arrêtée à Bordeaux), en 5 heures 33 minutes et 59 secondes - Source : Vie au Grand Air, 5 juillet 1913 1901 vit la fameuse épreuve Paris Berlin suite de la rivalité des Panhard et des Mors. Ce fut encore Mors qui gagna la course. Le premier fut Henri Fournier qui venait déjà de gagner Paris Bordeaux, et qui couvrit les 1 191 kilomètres en 15 heures 33 minutes et 6 secondes. Le second, une fois de plus, était Girardot, le troisième René de Knyff, le quatrième Henri Brasier, alors ingénieur de la maison Mors, le cinquième Henri Farman. La catégorie des voitures légères, création de l'année, revenait à Etienne Giraud, suivi de Teste, tous deux sur Panhard. La catégorie voiturettes revenait à Louis Renault, aujourd'hui directeur et propriétaire de la grande usine qui porte son nom. Osmont triomphait encore en motocycle. En 1902, nous eûmes Paris Vienne. La rivalité pour la première fois internationale des Panhard, des Mors et des Mercedes se terminait par la victoire imprévue de Marcel Renault, sur voiture légère, battant les grosses voitures dont le champion était Henri Farman, sur Panhard et Levassor. Henri Farman est devenu depuis l'aviateur bien connu, constructeur d'aéroplanes. Guillaume triomphait en voiturette, sur Darracq, Osmont encore une fois en motocycle, sur de Dion Bouton et Bucquet en motocyclette, sur Werner. La dernière course internationale devait être Paris Madrid en 1903. Une série d'accidents effroyables le premier jour arrêtait l'épreuve à Bordeaux. Le vainqueur en était Gabriel, sur Mors, couvrant les 573 kilomètres en 5 heures et 13 minutes. Louis Renault prenait la seconde place en voiture légère. Les coupes Gordon Bennett Les courses de ville à ville avaient vécu, elles étaient désormais interdites. Les courses en circuit allaient commencer. Elles débutèrent par la Coupe Gordon Bennett. La première épreuve s'était courue, à peu près inaperçue en 1900, de Paris à Lyon, et avait été gagnée par Charron, sur Panhard et Levassor. La seconde fut plus terne encore, dans l'épreuve Paris Bordeaux de 1901 qui fut gagnée par Fournier. Le vainqueur de la coupe, Girardot, était très mal placé dans l'épreuve générale. La Coupe paraissait devoir disparaître également dans Paris Vienne, en 1902, mais, à la surprise générale, elle fut gagnée par l'Anglais Edge. Son organisation passait alors de l'Automobile Club de France à l'Automobile Club d'Angleterre, Ce fut donc sur le circuit d'Irlande qu'elle se courut en 1903. L'équipe française formée de René de Knyff, Henri Farman et Gabriel triompha aisément de l'équipe anglaise formée par Edge, Jarrott et Stocks, et des Américains Winton, Owen, Moers, mais le team allemand formé de Jenatzy, de Caters, et Foxhall Keene finit par l'emporter et Jenatzy battit René de Knyff de quelques minutes. Il n'y eut donc pas à proprement parler de courses internationales en France en 1904. On se contenta d'organiser une éliminatoire, afin de désigner le champion capable d'aller chercher la Coupe en Allemagne. L'éliminatoire fut courue sur le circuit de l'Argonne française, et gagnée par Théry, sur Brasier, suivi de Salleron sur Mors et de Rougier, depuis aviateur, sur Turcat Mery. La Coupe se disputa au Taunus, devant l'Empereur d'Allemagne, sur 564 kilomètres, et après une lutte effroyable, le champion français Théry, sur Brasier, triomphait en 5 heures et 50 minutes devant Jenatzy et de Caters.

Léon Théry, le prodigieux conducteur qui réussit à triompher deux fois de suite dans la Coupe Gordon Bennett, est félicité par M. Brasier - Source : Vie au Grand Air, 5 juillet 1913 En 1905, il fallut conserver la Coupe, et l'on organisa la même éliminatoire française sur le circuit d'Auvergne. Théry la gagna encore, suivi de Caillois, tous deux sur Brasier, et de Duray sur Lorraine Dietrich. Le grand jour de la Coupe qui devait être la dernière courue, Théry triompha une quatrième fois, et la Brasier battit les deux Fiat italiennes de Nazzaro et de Cagno. Nazzaro et Cagno sont revenus depuis peu à la course. Après une carrière de victoires sans précédent dans l'histoire de l'automobile, Nazzaro va conduire à Amiens une voiture Itala. Jenatzy et de Caters ont aujourd'hui abandonné la course, Jenatzy est fabricant de pneumatiques, le baron de Caters voyage à travers le monde. Caillois et Duray n'ont pas renoncé à courir. Caillois à Amiens conduira une voiture Sunbeam et Duray a disputé presque toutes les épreuves jusqu'à ce jour. Les Grands Prix de l'A.C.F. Le premier Grand Prix de l'Automobile Club de France qui porta ce nom se courut en 1906 sur le circuit de la Sarthe ; il se disputait en deux jours sur 1 238 kilomètres au total. Le vainqueur en fut Szisz sur voiture Renault, suivi de Nazzaro sur voiture Fiat, d'Albert Clément sur Bayard Clément. Les et 1 238 kilomètres furent couverts en 12 heures et 14 minutes. Les voitures se sont bien modifiées depuis 1899. L'allumage électrique, par accumulateurs d'abord, a triomphé avec Levegh dans Paris Toulouse. En 1903, à la Coupe Gordon Bennett, avec les Mercedes on voit apparaître les châssis métalliques, les radiateurs nids d'abeilles avec ventilateur, l'allumage par magnéto, les soupapes commandées, les roulements à billes, les double trains baladeurs, les réservoirs sous pression. En 1904, avec Brasier, apparaissent les moteurs à grand rendement. En 1906 avec Renault triomphent une fois de plus la prise directe et le thermosiphon. Les progrès vont continuer. En 1907 et en 1908 sur le circuit de Dieppe, et sur la même distance de 770 kilomètres, on court deux Grands Prix qui, pour la première fois, sont gagnés par des étrangers. En 1907 Nazzaro, sur Fiat, triomphe en 6 heures 43 minutes et 33 secondes, suivi de Szisz sur Renault et de Baras sur Brasier. En 1908, c'est le triomphe allemand, Lautenschlager, un des metteurs au point de la maison Mercedes, gagne l'épreuve en 6 heures et 55 minutes, suivi de deux français, Hémery et Hanriot, tous deux sur voiture allemande Benz. L'épreuve des voiturettes est remportée par Guyot, sur Delage. Nous retrouverons Guyot et sa voiture au Grand Prix d'Amiens. Puis c'est l'éclipse, et la France se refuse à organiser des courses jusqu'en 1912 où le dernier Grand Prix de l'Automobile Club donne lieu à une lutte effroyable entre la France et l'Italie. L'épreuve est particulièrement dure, 1 540 kilomètres en deux journées. Finalement c'est Boillot qui triomphe et fait triompher la France avec sa voiture Peugeot. II couvre les 1 540 kilomètres en 13 heures et 58 minutes, ce qui bat tous les records du monde pour tous genres de locomotion. Il avait eu à soutenir un terrible duel avec le sportsman américain, Bruce Brown, qui se tua depuis en s'entraînant pour le Grand Prix d'Amérique.

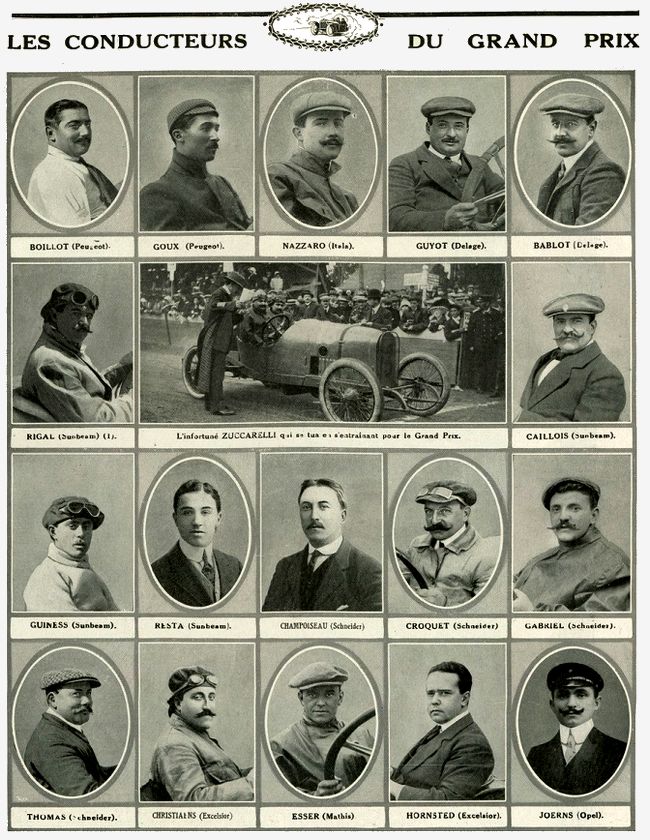

Le français Szisz remporte le premier Grand Prix de l'A.C.F. au Mans en 1906, couvrant les 1 200 kilomètres en 12 heures, 14 minutes et 17 secondes, à 101,328 km/h - Source : Vie au Grand Air, 5 juillet 1913 La France a donc repris le premier rang dans le sport automobile, et c'est avec enthousiasme qu'on lança l'idée du Grand Prix à Amiens en 1913. Peu de constructeurs répondaient, puisque 20 concurrents seulement se trouveront aux prises, mais la rencontre Boillot, Goux, Nazzaro, Guyot, nous promet de belles émotions. Georges Prade Le règlement des voitures du Grand Prix Le règlement du Grand Prix est-il bon ou est-il mauvais ? Telle est la question quе se posent à l'heure actuelle nombre d'automobilistes, et que nous allons essayer d'étudier à notre tour. Mais, pour ne pas discuter dans le vide, nous allons rappeler sommairement les principaux points du règlement en litige. Le Grand Prix est une course internationale réservée aux constructeurs. La course aura lieu en une seule journée, sur un parcours de 900 kilomètres environ, comprenant 29 tours d'un circuit de 31 kilomètres 621 mètres, situé aux portes d'Amiens. Chaque maison peut engager six voitures au plus, le droit d'engagement étant de 4 000 francs par voiture. Les voitures auront on un moteur de 4 cylindres au minimum. Leur poids a vide sera compris entre 800 et 1 100 kilogrammes. Il sera accordé à chaque véhicule, pour faire le parcours, 20 litres d'essence pour 100 kilomètres. L'ensemble de cette provision sera contenu dans un réservoir cylindre de 1 mètre de long, placé en travers de la voiture derrière les sièges. Le réservoir sera plombé et pourra être éventré à l'arrivée. Aucune autre quantité de carburant ne pourra être emportée. Tout oxydant autre que l'air est interdit. Les voitures porteront deux sièges côte à côte, pour deux voyageurs de 60 kilogrammes. Aucune forme arrière fuyante ne sera autorisée pour la carrosserie et l'on ne pourra placer en arrière du réservoir d'essence que des pneumatiques, roues, ou jantes non enveloppés. L'encombrement en largeur ne pourra dépasser 1,75 mètre. Les voitures auront une marche arrière et un échappement horizontal. Les jantes amovibles ou démontables et les roues démontables sont autorisées. Les ravitaillements en huile, pneus et rechanges ne pourront se faire qu'en un point désigné unique. En cas d'avarie résultant d'un accident, le ravitaillement en eau pourra s'effectuer en présence d'un commissaire. Le conducteur et le mécanicien d'une voiture peuvent être changés à la fin de chaque tour. Ils peuvent permuter entre eux sur la voiture. La Commission sportive peut récuser tel on tel conducteur pour motif de sécurité. L'ordre de départ est tiré au sort. Pour savoir si ce règlement est bon, il faut d'abord s'entendre sur le but poursuivi par les créateurs du Grand Prix. Ce but est d'organiser un spectacle réclame de nature à contribuer aux progrès de l'automobile. Et il ne s'agit ni de sacrifier le spectacle aux progrès éventuels à réaliser, ni de sacrifier ces progrès au spectacle. Il faut donc un bon spectacle qui attire les spectateurs payants, et les renvoie satisfaits, tout en décevant le moins possible les amateurs de distractions gratuites. Il faut que les spectateurs voient quelque chose d'intéressant et qu'ils le voient tout le temps, ce qui se produit avec un petit circuit et des tribunes placées dans un virage dont les deux branches sont suffisamment rapprochées l'une de l'autre et seront visibles sur une grande longueur. Le spectacle ne risque pas d'être creux, car il y aura, au début tout au moins, vingt voitures en piste sur un circuit d'environ 32 kilomètres. Les voitures seront donc espacées en moyenne, de 1 600 mètres et les spectateurs des tribunes en verront passer une toutes les 50 secondes, car la vitesse moyenne ne sera guère inférieure à 120 km/h ; ils auront en outre sous les yeux un tableau d'affichage et les opérations du ravitaillement. Lorsque le nombre des concurrents s'éclaircira, les intervalles entre les voitures augmenteront, mais l'intérêt augmentera aussi et la piste paraîtra toujours suffisamment garnie. Voilà pour le côté spectacle.

Les conducteurs du Grand Prix de l'A.C.F. 1913 - Source : Vie au Grand Air, 5 juillet 1913 Passons au côté progrès éventuels de l'automobile. On a essayé, pour les grandes courses d'automobiles, bien des formules diverses et l'on n'en a sans doute point été satisfait, puisque l'on a éprouvé le besoin d'en changer constamment. On a préconisé la formule libre. Chaque constructeur amène la voiture qui lui convient, et la plus vite remporte la palme. Malheureusement les choses ne se passent point ainsi. Pour que la plus vite triomphe, il faut qu'elle résiste à la route et que la route lui résiste, et c'est ce qui ne peut guère arriver, car il y a bien des chances pour que la voiture la plus vite soit une locomotive montée sur pneus. Mais les pneus ne tiendront pas sous la charge et la course se passera à râper du caoutchouc. Dans ces conditions on pourrait, à l'instar du juge Bridoie, s'en remettre au sort des dés pour déterminer le résultat final, car le prix sera attribué au hasard et la course présentera à peu près la même utilité et le même intérêt qu'une épreuve où des pigeons lutteraient avec des éléphants. Pour porter des lettres, les premiers seraient évidemment supérieurs, mais pour transporter du personnel, les seconds sont infiniment préférables. La formule libre ayant été abandonnée, on a proposé la formule du poids. Toutes les voitures peuvent concourir a condition de ne pas de passer à vide le poids de 1 000 kilos. C'a été le triomphe de la fragilité. L'idéal était de fabriquer un châssis en dentelle d'acier nickel transportant un immense moteur d'aviation ; cet accouplement a vécu. On en est alors arrivé aux formules savantes. On a vant2 la formule à l'alésage (ou à la surface des pistons). On limitait ainsi la puissance des moteurs en limitant le diamètre des cylindres ; mais les malins passaient au travers de la formule en augmentant la course. On a alors adopté la formule à la cylindrée (ou au volume du cylindre) qui tient compte à la fois de la course et de l'alésage ; on espérait ainsi obtenir une détermination rationnelle de la course et de l'alésage. Les mêmes constructeurs malins ont réduit ces espérances à néant en faisant tourner les moteurs à des vitesses folles. De désespoir, les inventeurs de formules ont découvert la formule à la cylindrée minute ou pour parler en langage ordinaire, ils ont décrété que le volume de mélange explosif qui passerait en une minute dans les cylindres ne pourrait dépasser une certaine quantité. Les gens qui ne sortent pas de l'Ecole Polytechnique se sont alors décidés à leur jeter les banquettes à la tête, ce qui les a un peu calmés.

Boillot gagne le Grand Prix de l'A.C.F. en 1912 - Source : Vie au Grand Air, 5 juillet 1913 Le moment arrivait, en effet, où il aurait fallu être docteur ès sciences mathématiques et se munir d'une règle à calculs pour pouvoir comprendre quelque chose à une course. On a fini par comprendre qu'il fallait arriver à une formule que tout le monde comprit ou crû comprendre, ce qui est la même chose, et l'on s'est rabattu sur la course à la consommation. C'est là, en effet, une excellente formule, facile à comprendre et qui est, par surcroît, très suffisamment scientifique. Le gagnant sera celui qui, avec une quantité donnée d'essence, aura parcouru le plus vite une distance déterminée (en l'espèce 900 kilomètres). Cela revient du reste à dire que le gagnant sera le concurrent qui, avec une quantité donnée d'essence, aura parcouru le plus de chemin en un temps donné. Restait le danger, atténué il est vrai, de faire encore concourir les uns avec les autres des véhicules non comparables, des pigeons et des éléphants. On y a paré en édictant que le poids des voitures à vide serait compris entre deux limites assez rapprochées, et on a choisi ces limites de telle façon que les voitures du concours ne s'éloignassent pas à ce point de vue des voitures courantes. Une série de prescriptions de détail, interdiction des oxydants autres que l'air, des formes arrière extraordinaires et des largeurs excessives,obligation d'avoir deux sièges côte à côte et une marche arrière, tendent à empêcher la construction des monstres. En un mot, on peut espérer que les progrès réalisés avec les voitures du Grand Prix s'appliqueront sans trop de difficulté aux voitures courantes et constitueront par suite, réellement, des progrès véritables. La formule à la consommation est du reste très scientifique, comme nous le disions plus haut. Notre confrère Faroux qui lui reproche, à tort, croyons-nous, d'être de nature à compromettre le succès d'une course de vitesse, a toujours déclaré que c'était la meilleure au point de vue technique et que la moindre consommation était toujours implicitement contenue dans un bon règlement mécanique. Une opinion de ce genre est faite pour rassurer les théoriciens.

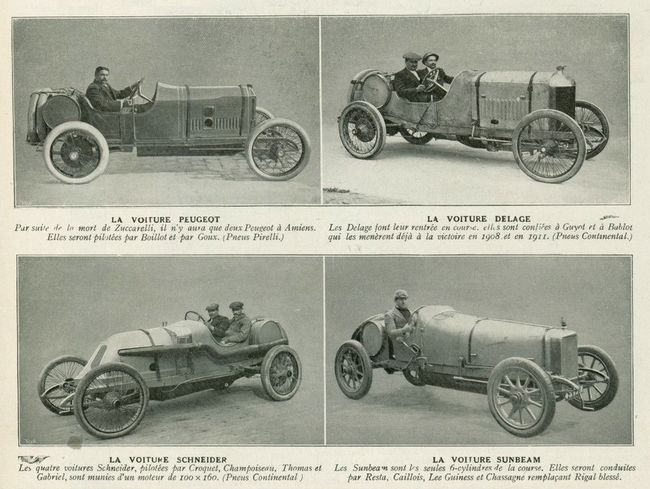

Les voitures du Grand Prix de l'A.C.F. 1913 - Source : Vie au Grand Air, 5 juillet 1913 Ajoutons que cette formule oblige les constructeurs à tout travailler dans la voiture, non pas seulement le moteur et le carburateur, mais toute la transmission, l'équilibrage et le centrage des masses, les formes extérieures, etc ... Pour améliorer la consommation, il faut en fin de compte tout améliorer et l'ingénieur a de la marge. On ne saurait oublier, en effet, comment se répartit l'énergie latente contenue dans l'essence: 1/4 à 1/3 sert à faire chauffer de l'eau, 1/4 à 1/3 sert à réchauffer l'air derrière la voiture, 1/4 à 1/3 sert à user les divers organes axes, paliers, coussinets, engrenages, il reste parfois 1/7 à 1/5 pour faire marcher la voiture, triompher de la résistance de l'air, de celle du sol et de celle de la pesanteur. On voit que l'on ne s'expose point à perdre son temps en cherchant à améliorer la consommation et qu'il reste encore quelques progrès à faire dans cette voie, si peu que l'on récupère sur les 80 % d'énergie gaspillée. Commandant Cabanes |