|

Copyright. Ce site est gratuit et sans publicité. Je n'en retire aucun bénéfice financier. C'est le fruit d'une démarche totalement désintéressée. Si vous êtes détenteur d'un copyright non mentionné, je vous invite à me contacter. Ce fait est involontaire. Le document en question sera immédiatement retiré. Merci donc pour votre indulgence, pour ce qui n'est qu'un travail amateur. A sa naissance, l'automobile ne possédait pas de pare-brise. Mais à mesure que sa vitesse s'est accrue, les courants d'air sont devenus insupportables pour ses passagers. Le premier pare-brise a fait son apparition au début du siècle sous la forme d'une grande plaque verticale en verre qui s'ouvrait en deux parties horizontales. En effet, ce pare-brise se salissant très vite, le conducteur relevait alors la partie supérieure qui déviait le courant d'air pour mieux apercevoir la route quand il pleuvait ou lorsque la nuit tombait. Il est inutile de vous dire qu'en cas d'accident, il présentait un grand danger et occasionnait de graves blessures dues aux morceaux de verre très coupants.

Le pare-brise en deux parties horizontales de la Ford T. Copyright Des meurtrières Petit à petit, les voitures se sont surbaissées, au détriment de la surface vitrée. Sur certaines grandes routières des années 20 et 30, le pare-brise aplati et les minuscules glaces latérales faisaient songer à de véritables meurtrières. La visibilité était quasi nulle, ce qui était moins grave qu'aujourd'hui car la circulation n'était pas ce qu'elle est de nos jours. De même, on manoeuvrait peu pour se garer car la place ne manquait pas. Le danger du verre en cas de collision et la rigidité de la carrosserie imposaient des montants épais et des surfaces vitrées réduites.

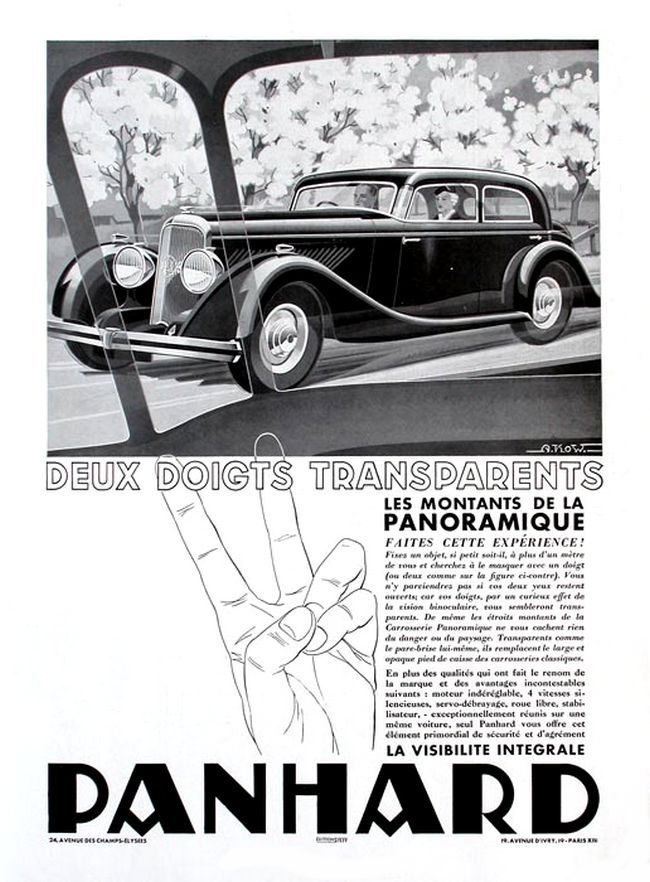

Les meurtrières de la Renault Nervastella. Copyright Il a été nécessaire d'attendre 1929 et la nouvelle Ford A pour voir apparaître la première voiture de série équipée d'un pare-brise de sécurité réalisé en verre trempé qui, en cas de choc, se cassait en minuscules éclats non tranchants. Ce type de pare-brise réalisé en verre stratifié qui avait le défaut de jaunir vite fut peu à peu remplacé par le verre Sécurit puis Luxurit, et même Visurit. En effet, le pare-brise qui s'opacifiait brutalement en s'étoilant lors d'un choc provenant d'un caillou avouait le vilain défaut de masquer complètement la vision de la route au conducteur, défaut que le Visurit tempéra en laissant un petit hublot transparent juste devant les yeux. Mais revenons à la visibilité. Les voitures des années 30, victime d'une surface vitrée ridicule en étaient devenues dangereuses au fur et à mesure que la circulation s'amplifia. Voici pourquoi certains constructeurs tentèrent d'innover. Panhard fut de ceux-là avec ses grosses Dynamic et Panoramique dont le pare-brise était complété latéralement pour des ouvertures vitrées cintrées qui réduisaient les montants de pieds de pare-brise alors très épais.

Panhard innovait avec ses modèles Dynamic et Panoramique De son côté, le carrossier Labourdette inventa le procédé " Vutotal " qui en éliminant les montants autorisait une vision ininterrompue. Ce principe fut adopté sur certaines Delage et autres prototypes de son cru.

Prototype Delage de 1937 construit avec la collaboration de l'ingénieur Audrand, spécialiste de l'aérodynamique. Copyright

Cabriolet Renault 4 CV Vutotal Labourdette de 1950. Copyright La mode aérodynamique contraignit les constructeurs à faire évoluer la forme du pare-brise à la verticalité anti-aérodynamique. Etant donné que les fabricants de cet accessoire ne savaient pas encore bomber le verre trempé qu'il fallait chauffer à 600 ou 700 degrés, les constructeurs lui donnèrent une forme en V pour mieux pénétrer dans l'air. Le pare-brise était séparé par un montant central, un trait stylistique qui n'améliora pas la visibilité vers l'avant des Berliet Dauphine, Peugeot 402, Matford et de pratiquement la majorité des voitures américaines de la fin des années 30 aux formes déjà aérodynamiques.

Le pare-brise en deux partie d'une Cadillac Sixty Special de 1939 Mieux voir ou être mieux vu ? A la fin des années 40, les fabricants de verre réussissent à proposer des vitrages bombés. Leur courbure autorisa le pare-brise à mieux s'intégrer dans le pavillon des autos aux formes désormais plus arrondies. Comme il s'inscrivait mieux dans une surface, il put en devenir le matériau, pas trop tout de même, c'est ce qui explique que de nombreuses voitures américaines du début des années 50 étaient encore équipées d'une lunette arrière panoramique séparée en trois parties.

La lunette panoramique en trois parties de la Ford Victoria 1952. Copyright La première Simca Grand Large de 1954 reçut une lunette arrière panoramique qui comptait une glace en trois parties, remplacée par une seule l'année suivante grâce aux progrès des verriers. En 1951, l'Aronde et la Frégate furent les premières voitures françaises à bénéficier d'un pare-brise et d'une lunette arrière bombés. Le pare-brise bombé démoda d'un seul coup la glace plate étriquée. La visibilité devint rapidement le symbole de la modernité sous prétexte sécuritaire évidemment. On vit alors naître les portes à encadrement rajouté, et non formé en une unique pièce emboutie, de façon à proposer des montants plus fins, comme sur la Ford Comète.

Les montants fin de la Ford Comète. Copyright Désormais, par rapport à l'ancienne qu'elle remplaçait, chaque nouvelle voiture se vantait d'offrir une surface vitrée accrue. C'est celle-ci qui datait une auto. A chaque rajeunissement, on agrandissait systématiquement les glaces d'un modèle tandis que les carrossiers proposaient des lunettes arrière plus vastes pour la 4 CV ou la Vedette, rapidement démodées à cause de leur surface vitrée arrière ridicule. Dans les publicités, les voitures qui étaient encore dessinées étaient souvent allongées et affinées avec des surfaces vitrées exagérées par rapport à la réalité. C'était en particulier le cas pour Simca et Panhard qui furent critiqués pour ces pratiques.

Vous souvenez vous d'avoir déjà rencontré dans la vraie vie une Panhard PL 17 aussi lumineuse ? En 1952, Peugeot a accru la surface de la lunette arrière de sa 203 qui n'avait que cinq ans. L'année suivante, c'est au tour de Ford de supprimer le montant central sur le pare-brise de sa Vedette, dont la lunette arrière est également agrandie. Quatre ans après sa naissance, l'Aronde était déjà vivement critiquée pour la modestie de sa surface vitrée. Celle-ci fut complètement revue en 1959 sur la P60, qui hérita également de glaces latérales plus vastes chargées d'abaisser la ceinture de caisse.

La P60 bénéficie d'une surface vitrée accrue. Copyright La Porsche 356 passa plusieurs fois chez le chirurgien esthétique pour agrandir ses surfaces vitrées, de même que la Coccinelle qui ira jusqu'à s'équiper d'un pare-brise bombé en 1973. La punition fut la même pour la DKW 1000 à pare-brise et lunette arrière panoramique, mais aussi pour les Morris Minor, Saab 93, Volvo 544, Daf 44 ... Victime d'une surface vitrée trop réduite, la Jaguar 3.4 litres, nées en 1958, ne connaîtra véritablement le succès qu'en version MK 2 reconnaissable à ses encadrements de glaces amincis par rapport à la première version, gagnant ainsi une allure plus moderne.

D'une part, la 3.4 litre dite Mk 1, d'autre part la Mk 2. Copyright Les montants inversés Les Américains, comme de coutume, iront plus loin. Pour supprimer le fameux angle mort né du pied de pare-brise, ils déplaceront celui-ci vers l'arrière afin qu'aucun obstacle visuel n'interrompe l'oeil des passagers. La Chevrolet Corvette de 1953, sera la première voiture à s'inspirer de cette innovation vue sur la dream-car Buick XP 300 en 1951.

Chevrolet Corvette 1953. Copyright Comme une traînée de poudre, dès 1955, tous les Américains se ruent sur ce pare-brise dit à montants inversés épaulé à l'arrière par une lunette qui reprend le même concept stylistique. Ce pare-brise a le défaut de déformer la vision à cause de l'angle très prononcé du verre et surtout de réduire l'accessibilité à l'habitacle qui est victime du retour latéral du pied du pare-brise. Ceci est encore plus vrai sur les modèles des filiales américaines de taille moindre, comme Opel, Vauxhall ou Ford. D'autres constructeurs européens emboîtent le pas à cette mode, comme DKW ou Borgward.

L'Opel Olympia de 1958 cède à la mode du pare-brise panoramique Vers 1960, le pare-brise panoramique disparaît aussi vite qu'il était apparu, et il est remplacé par une autre mode née du double cintrage du verre qui permet à celui-ci de remonter vers le pavillon sans casser. Voiture Aquarium Au plan de la visibilité, la DS innovera par ses montants très fins procurant une vision quasi ininterrompue à ses heureux passagers. Pour ce faire, Citroën avait carrément supprimé l'encadrement des glaces latérales et fixé le pare-brise de façon à que celui-ci s'éjecte en cas de choc, ce pour améliorer la sécurité des passagers avant, qui n'étaient pas alors attachés. Ceci dit, cette innovation sécuritaire avait le défaut de permettre au pavillon de la DS de s'écraser complètement en cas de tonneaux, ce qui était toutefois fort rare. C'est pour cette raison que dans les années 60, la DS était très appréciée par les cascadeurs qui effectuaient à son volant le fameux numéro de la décapitation réalisée à l'aide d'une lame de fer horizontale qui la coupait en deux à la hauteur du pavillon. C'est la fragilité des montants de la DS qui permettait ce numéro durant lequel le cascadeur ne devait évidemment pas oublier de se coucher sur le siège passager à l'approche de l'obstacle s'il tenait à réaliser le numéro suivant.

C'est encore plus à bord de la DS que l'on perçoit le très faible largeur des montants . Copyright Dans les années 60, la surface vitrée s'accroît toujours et encore. Voir et surtout être vu est important, car la voiture est toujours le symbole extérieur de la réussite. On se souvient de la générosité de la surface vitrée latérale des Simca 1300/1500, et surtout de celle de la superbe Mercedes 230 SL à toit pagode, sur laquelle le rapport surface du flanc de caisse sur surface vitrée semble égal. Il en était de même pour la Glas 1700 TS ou la BMW 2000 CS. Ces voitures étaient de véritables aquariums.

Mercedes 230 SL, notez l'inhabituel rapport entre la surface des flancs et celle de la vitre latérale. Copyright Pour vivre heureux, vivons cachés A la fin des sixties, on commence à beaucoup s'intéresser à la sécurité notamment aux USA sous l'impulsion de l'avocat Ralph Nader. Les pare-brise panoramiques, les montants très fins, les modèles quatre portes sans montant latéral ... c'est bien joli, mais ces audaces stylistiques offrent une sécurité lamentable en cas de choc, et les carrosseries tendent à se déchirer, à s'éventrer, ou à s'écraser en cas de tonneaux. A partir de 1967, la législation impose le pare-brise feuilleté et des normes de crash-tests qui contraignent les designers à revenir à des ceintures de caisse plus hautes, et des montants et pieds médians plus robustes, ainsi qu'à des panneaux de custode plus épais. Par ailleurs, les temps changent. Ceux qui ont réussi ne désirent plus comme par le passé être absolument vus. De ce fait, les surfaces vitrées vont se foncer, carrément se noircir parfois et surtout se réduire vers la custode afin d'accroître l'anonymat de ceux qui sont conduits par un chauffeur de manière à générer un sentiment d'intimité et même d'invulnérabilité. En Europe, pour ces raisons, ou plutôt par ce prétexte, certaines adoptèrent cette robe bunker. Ce fut le cas de la Chrysler 160/180 née en 1971, rebaptisée " la grosse Berta " par le réseau du fait de sa ceinture de caisse trop haute offrant une visibilité misérable, ainsi que de la Fiat 132 de 1972, qui semblait inspirée d'un véhicule de sécurité. Devant l'accueil très froid, Fiat fut rapidement contraint d'accroître la surface vitrée à l'aide de portes redessinées dès le millésime 1974.

Chrysler 160/180. Copyright Ford commit la même erreur avec son coupé Granada première mouture, de même que Volvo avec le coupé 262 C Bertone, et surtout Ford avec la Sierra de 1982 imaginée par Patrick Le Quément. Lors d'un rapide restylage, la Sierra reçut un habillage plus lumineux obtenu à l'aide d'encadrements de glaces latérales considérablement affinés. Le mieux est l'ennemi du bien Nos voitures actuelles ne bénéficient pas toujours d'une visibilité extraordinaire, surtout si on les compare aux Lancia 2000 de 1968, Simca 1500 ou Panhard 24 CT des années 60. En effet, si les surfaces vitrées se sont notoirement accrues, leur inclinaison, de plus en plus accentuée, limite l'angle de vision. Il en est de même pour l'épaisseur des montants qui s'est largement développée, liée à l'éloignement de plus en plus remarqué du conducteur du pare-brise, notamment sur les monospaces, avec un prime au plan périphérique et arrière les appuis-tête et l'épaisseur de la custode. Comme quoi le mieux peut être l'ennemi du bien.

Texte : Patrice Vergès, 2000 -

Adaptation 2014 / Carcatalog |